Phare de la Jument

Le phare de la Jument est situé à Ouessant, en mer d'Iroise. Il fut érigé entre 1904 et 1911 grâce au legs d'un membre de la Société de Géographie de Paris, Charles-Eugène Potron (400 000 francs), sur le récif d'Ar Gazeg (« la jument » en breton).

| Coordonnées |

48° 25′ 20″ N, 5° 08′ 02″ O |

|---|---|

| Baigné par | |

| Localisation |

| Construction | |

|---|---|

| Mise en service | |

| Automatisation | |

| Patrimonialité | |

| Gardienné |

non |

| Visiteurs |

non |

| Hauteur |

47 m |

|---|---|

| Élévation |

41 m |

| Optique | |

|---|---|

| Portée |

22 milles |

| Feux | |

| Aide sonore |

3 sons/60 secondes |

|

|

Il a été inscrit monument historique par arrêté du [1]. Sur proposition de la Commission nationale des monuments historiques, la ministre de la culture et de la communication a, le , classé au titre des monuments historiques le phare de la Jument[2].

Toponymie

|

Attestations anciennes[3].

|

Le nom du phare est une référence au rocher de la Jument, un des termes les plus fréquents de la toponymie nautique bretonne. Nommé ar gazeg (la jument) en breton, ce rocher aurait la forme de cet équidé. Le toponyme pourrait également évoquer la jument bleue (ar gazeg c'hlas en breton), surnom poétique donné à la mer calme par les Bretons[4].

Histoire

Construction

Le phare a été construit à l'entrée des courants violents du Fromveur, où de nombreux naufrages eurent lieu : entre 1888 et 1904, trente et un navires[5] sont perdus dans cette zone. Le plus connu de ces naufrages est celui du paquebot anglais Drummond Castle qui heurta la roche des Pierres Vertes (dans l'ouest de l'île de Molène) dans la nuit du 16 au , et où 258 personnes trouvèrent la mort[5] (il n'y eut que trois survivants). Dans son ouvrage La terre du passé (1901), l'écrivain breton, alors célèbre, Anatole Le Braz, décrit l'état de la signalisation marine à Ouessant, avant la construction de la Jument.

Le , un décret ministériel officialise la décision de construire une tour en béton sur la roche de « la jument », d'un diamètre à la base de sept mètres minimum, et d'une hauteur à spécifier lors de la construction, et ayant la possibilité d'accueillir un éventuel feu. Les travaux vont commencer, lorsque Charles-Eugène Potron écrit dans son testament :

« Je soussigné Charles-Eugène Potron, demeurant à Paris rue du Sommerard, 11, lègue la somme de quatre cent mille francs, 400 000 francs, pour l'érection d'un phare, bâti de matériau de choix, pourvu d'appareils d'éclairage perfectionnés. Ce phare s'élèvera sur le roc dans un des parages dangereux du littoral de l'Atlantique, comme ceux de l'île d'Ouessant. La désignation sera celle de la localité. On gravera sur le granit, « Phare construit en vertu d'un legs de Charles-E. Potron, voyageur, membre de la société géographique de Paris ». En cas de non acceptation ou de non exécution dans un délai de six à sept ans depuis la date de mon décès, la totalité de cette somme reviendrait à la Société centrale de sauvetage des naufragés pour la construction de canots et d'engins de secours. Mais cette substitution ne s'effectuerait que dans l'absolue impossibilité de réaliser ma première intention ; s'il est héroïque de remédier aux sinistres dans la mesure extrême des forces humaines, il vaut mieux encore les prévenir[5]. »

Le ministère des Travaux publics accepta cette offre généreuse. Aussitôt le directeur des phares et balises s'adressait à l'ingénieur en chef Henri-Louis-Émile Willotte pour précipiter les repérages afin d'entreprendre « la construction d'un phare analogue à celui d'Ar-Men, sur les Pierres-Vertes, qui répondrait à la fois aux vues du testateur et à celles de l'administration. » Des repérages ayant déjà été faits sur le rocher de la Jument, l'emplacement prévu est changé, et le projet est définitivement approuvé le [5]. Le directeur des Phares et Balises communique, quant au choix de l’emplacement du futur phare, des précisions de nature « stratégiques » en matière de signalisation maritime, à la Société de Géographie, lesquelles sont exposées lors de sa séance du : « L'écueil de la Jument est placé de telle sorte qu'une ligne droite le joignant au phare des Pierres Noires, laisse au nord tous les dangers; il forme l'extrémité sud de la chaussée qui entoure le promontoire sud d'Ouessant et constitue un point saillant sur lequel un feu et un signal sonore peuvent par un temps bouché rendre les plus grands services. Le phare établi sur cet écueil flanquera en ce point le phare de Créac'h d'une façon analogue à celle réalisée de l'autre côté par le phare du Stiff. La sirène suppléera d'une façon précieuse à l'insuffisance maintes fois constatée de celle du phare de Créac'h qui est à 2 milles en arrière des dangers. »[6].

Les travaux de construction seront dirigés par Georges Clet Heurté, né le à Primelin (les Heurté sont originaires de Kérouil). Son grade officiel est alors « conducteur principal des Ponts et Chaussées ». Georges Heurté a déjà travaillé notamment pour la construction du phare de l'Île Vierge. L'état sommaire de ses services établit son rôle de 1905 à 1911. Pour l'exercice 1907, son dossier fait état pour la construction du phare, d'une dépense de 80 000 francs, pour 1908 de 90 000 francs, pour 1909 de 86 349,76 francs, pour 1910 de 92 000 francs, et enfin pour l'exercice 1911, de 86 700 francs. Il ne s'agit probablement que des dépenses liées au « gros œuvre ». On peut noter que la constance de ces dépenses permet de confirmer que la construction du phare a été poursuivie même par « gros temps ».

Mais l'accès au rocher était rendu très difficile d'accès par les courants violents, la marée, les conditions météorologiques… Les travaux avancèrent d'abord lentement, avec seulement 52 heures de travail possible la première année, ce qui était inquiétant, le testament spécifiant que le phare devait être construit sept ans après la mort du donateur. Le service des phares et balises mit donc la pression sur les ingénieurs et ouvriers, et affréta plus de matériel. L'administration centrale s'active également : dans le Journal officiel du , paraît un premier avis d'adjudication restreinte pour la fourniture d'une lanterne de 4 mètres de diamètre avec soubassement métallique et cabane accolée. Pour mémoire, le montant est fixé à 34 300 francs[7]. Pour autant, le délai ne fut pas suffisant, le phare fut achevé avec sept mois de retard et surtout avec une assise de taille plus petite[8]. Malgré tout le feu fut quand même allumé le , mais les aménagements intérieurs ne furent terminés que trois ans après la mise en service du phare. Le coût total de la construction fut estimé à 850 000 francs.

Consolidation et automatisation

Entre le 21 et le de la même année, ébranlée par une tempête, la tour de la Jument se mit à vibrer. Le mercure déborda de sa cuve[Note 1] - [9], et les vitres de la lanterne se fendirent[8]. Malgré la peur de voir le phare s'écrouler, les crédits pour la consolidation ne furent débloqués qu'en 1914 ; les travaux qui suivirent améliorèrent l'assise de la tour, mais le fût restait fissuré. On profita de l'intensification de la guerre sous-marine à partir de janvier 1917 pour éteindre le feu et entamer une campagne de renforcement de la base du phare (extinction du au ), à l'aide d'une cuirasse en béton armé. Mais ce n’est qu’en 1934, que l’ingénieur Coyne décida d’haubaner l’édifice dans le fond par trois câbles métalliques d’une trentaine de mètres de long.

En , la Jument connut aussi une de ses plus grosses tempêtes. Une déferlante brisa la lanterne, emporta la lampe à pétrole et dévala les escaliers de haut en bas, obligeant les gardiens, Jean-Claude Roger et Noël Violant, à se réfugier dans la cuisine, après avoir ouvert la porte du phare pour évacuer l'eau. Ils terminèrent la nuit à récupérer le mercure qui s'était écoulé de la cuve, sur laquelle flotte l'optique.

Il fut automatisé et quitté par les gardiens le .

Notoriété

Le phare de la Jument est devenu mondialement célèbre grâce à une série de sept clichés spectaculaires réalisés par le photographe Jean Guichard le , montrant le phare dans la tempête balayé par une vague déferlante alors que son gardien, Théodore Malgorn, se tient sur le pas de la porte[10]. Un de ces clichés apparaît dans plusieurs scènes intérieures du film Les Infiltrés de Martin Scorsese (2006).

Durant une campagne de mesure effectuée sur le phare de la Jument durant l'hiver 2017-2018, une hauteur de vague maximale de 24,60 m a été relevée[11] - [12].

Caractéristiques nautiques

Feu : rouge produit par un fanal à led de 3 x 12 watts. Rythme : trois éclats groupés en 12 secondes[13]. (Source: DIRM NAMO).

Le trois-mâts Catarina Stockholm

Le trois-mâts Catarina Stockholm a disparu en 1896 dans le raz de Sein près du récif de La Jument alors que, venant du Sénégal, il se dirigeait vers l'Angleterre. Un chant traditionnel breton (une gwerz), dénommé Catarina Stockholm, a aidé des membres de la Société d'archéologie et de mémoire maritime de Fouesnant à retrouver les restes de l'épave[14].

Notes et références

Notes

- Le débordement de la cuve de mercure s'est reproduit en 2014

Références

- Préfecture de région Bretagne : Arrêté no 2016-12338 du 31 décembre 2015 portant inscription au titre des monuments historiques du phare de la Jument (Finistère)

- Notice no PA29000084, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Résultats concernant « Jument » », sur la base KerOfis, Office public de la langue bretonne (consulté le ).

- Divi Kervella, « Cheval », dans Emblèmes & symboles des Bretons & des Celtes, Coop Breizh, , p. 36

- Fichou, le Hénaff et Mével 1999, p. 338

- La Géographie, bulletin de la Société de géographie. Séance du 20 janvier 1905, p. 149. Consultable dans Gallica.

- Journal officiel de la République française, quarante et unième année, n° 122, mercredi 5 mai 1909, page 4888. Consultable dans Gallica.

- Fichou, le Hénaff et Mével 1999, p. 342

- Didier Le Gac, « Cuves à mercure », sur didierlegac.bzh, (consulté le ).

- Site officiel de Jean Guichard, avec une animation du phare de la Jument dans la tempête

- « Phare de la Jument : une étude sur les vagues extrêmes » (consulté le )

- « La Jument lighthouse: a real-scale laboratory for the study of giant waves and their loading on marine structures » (consulté le )

- « Le phare de la jument sur le site de la Direction interrégionale de la Mer »

- « Finistère. L'épave d'un trois-mâts découverte dans le raz de Sein grâce à une chanson en breton » (consulté le ).

Annexes

Romans

- Henri Queffélec : Le Phare, histoire romancée de la construction du phare de la Jument au suroît d'Ouessant mêlant le travail bien réel du « Service des phares et balises » et la trame amoureuse d'un marin de Molène et d'une Ouessantine. Roman paru aux Presses de la Cité en 1975.

- Henri Queffélec : La Lumière enchaînée, suite du précédent, histoire du renforcement des fondations du phare de la Jument. Roman paru aux Presses de la Cité en 1976.

Essais

- Anatole Le Braz, La terre du passé, C. Lévy, Paris, 1901, chapitre « Parages d'Ouessant », p. 155 à 160. Consultable dans Gallica.

- Charles Ribière, « Construction du phare de la Jument d'Ouessant », Paris : A. Dumas, 1911, 12 p. (extr. de : Annales des ponts et chaussées, 1911, vol. II).

- Louis le Cunff, Feux de mer, André Bonne éditeur, Paris, 1954, 254 p. ; éd. l'Ancre de marine, Saint-Malo, 1992, 248 p., (ISBN 2-905970-44-8)

- Jean-Christophe Fichou, Noël le Hénaff, Xavier Mével, Phares, Histoire du balisage et de l'éclairage des côtes de France, le Chasse-Marée - Armen, .

- Philip Plisson, Guillaume Plisson et Daniel Charles, Phares majeurs de l'arc Atlantique, Éditions du Chêne, [détail de l’édition] (ISBN 2842774035), p. 190-191.

Périodiques

- Charles Ribière, « Construction du phare de la Jument d'Ouessant », dans Annales des ponts et chaussées. 1re partie. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 81e année, 9e série, tome I, 1911 - I, Janvier-Février, Paris, p. 408-417 Consultable dans Gallica.

- Le Génie civil n° 1531 daté samedi , revue générale hebdomadaire des industries françaises et étrangères, trente-unième annèe, tome LIX, n° 24. « Le phare de la Jument d'Ouessant (Finistère) », page 494. Consultable dans Gallica.

Filmographie

Le film le plus représentatif de la vie des gardiens de phare, ici de la Jument, a été réalisé par Philippe Lioret en 2004, L'Équipier, avec pour acteurs, notamment, Grégori Derangère et Philippe Torreton. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas fait doubler lors de son treuillage sur la plate-forme de la Jument, lequel s'est fait par gros temps (Henri Heurté, entretien avec Philippe Torreton, Versailles, 2013).

On aperçoit également une célèbre photographie du Phare de la Jument par tempête dans l'appartement du sergent Colin Sullivan joué par Matt Damon dans le film Les Infiltrés du réalisateur Martin Scorsese.

Articles connexes

- Liste des phares de France

- Liste des phares de France protégés aux monuments historiques

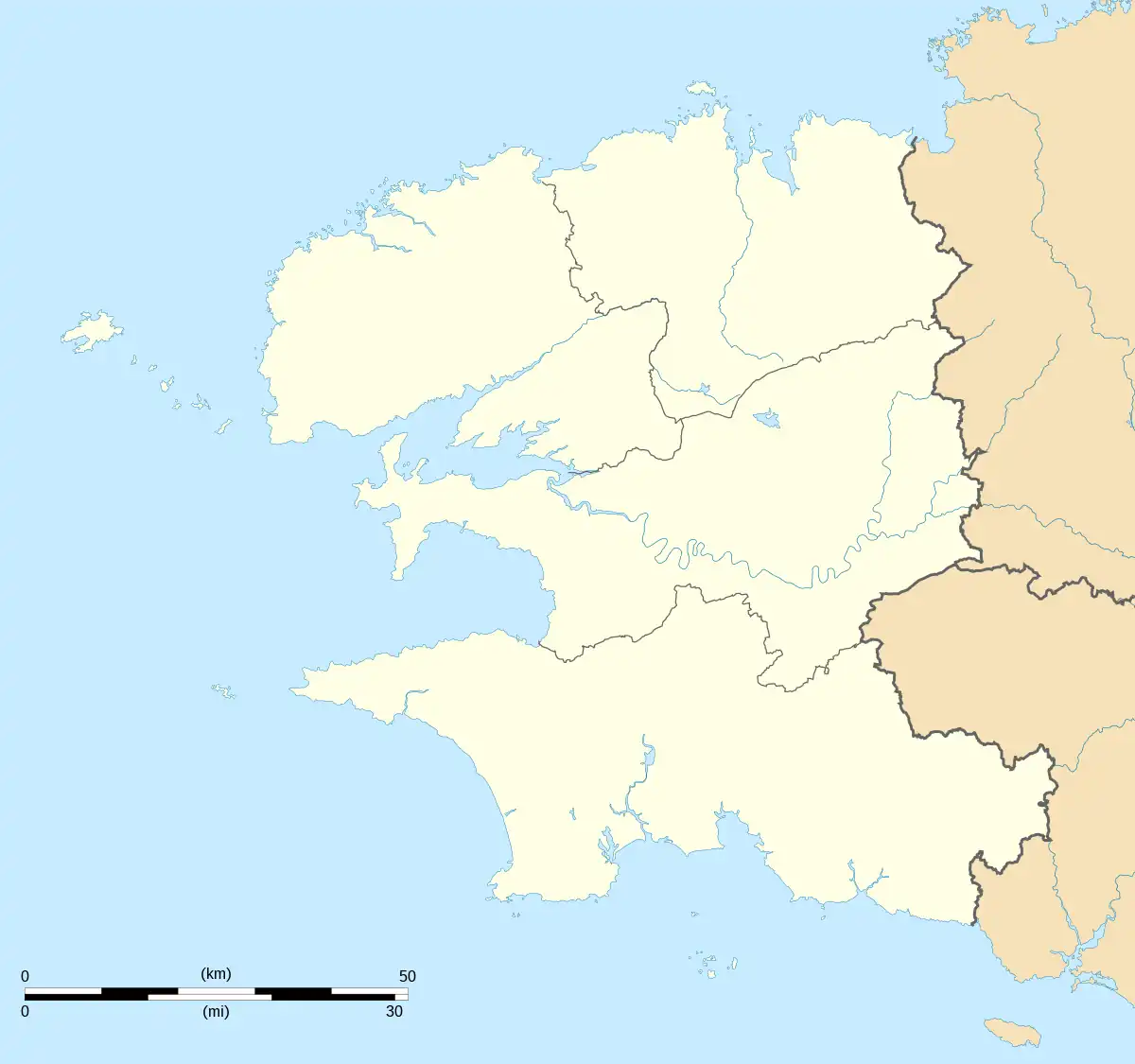

- Localiser sur la carte des phares du Finistère

- L'Équipier (2004), film français de Philippe Lioret

Liens externes

- Notice no IA29001796, sur Gertrude, base du service de l’Inventaire du patrimoine de la région Bretagne. Phare de la Jument (Etablissement de signalisation maritime n° 625/000)

- La fiche du phare de La Jument sur le site de la DIRM NAMO (direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest)

- Relève des gardiens au phare de la Jument (avril 1983)

- Archives Nationales (Fontainebleau - Paris - Pierrefitte-sur-Seine), base de données Léonore, dossier de Georges Clet Heurté. Dossier : 19800035/551/62925. Notice n° c-313319.

- Les Archives nationales conservent, sous la cote CP/F/14/17513/32, 17 plans du phare de la Jument d'Ouessant élaborés de 1905 à 1912, sous la cote CP/F/14/17513/51, pièces 514, 521 à 523, plusieurs dessins de 1923 à l'encre noire sur calque de diverses parties du phare de la Jument d'Ouessant.

- Ressources relatives à l'architecture :