Lac de Grand-Lieu

Le lac de Grand-Lieu est un lac situé en France, dans le département de la Loire-Atlantique. Situé au sud-ouest de Nantes (les communes de Bouaye et Saint-Aignan-Grandlieu qui le bordent au nord font partie de la communauté urbaine Nantes Métropole), ainsi qu'à une dizaine de kilomètres au sud de la Loire, il s'étend en quasi-totalité sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Réserve naturelle nationale du Lac de Grand-Lieu  Photo satellite du lac (crédit : CNES - Spot Image)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Réserve naturelle régionale du Lac de Grand-Lieu  Photo satellite du lac (crédit : CNES - Spot Image)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

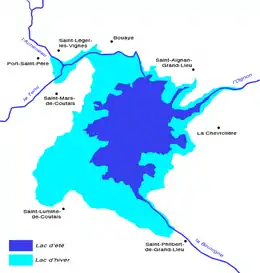

Du fait de la très faible déclivité du terrain qu'il recouvre, il est caractérisé par une superficie très fluctuante, une faible profondeur, et un fonctionnement qui évoque plutôt celui de grands lacs peu profonds comme le lac Tchad, que celui de la plupart des autres grands lacs de France[5]. Il s'agit en hiver du plus grand lac naturel de plaine français.

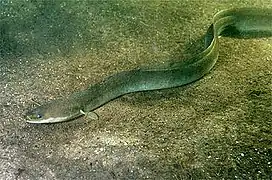

La faune et la flore du lac sont remarquables, et c'est à ce titre qu'il est classé comme réserve naturelle nationale pour sa plus grande partie (2 694,60 ha (26,946 km2))[6] et réserve naturelle régionale pour sa partie orientale (soit 655,79 ha (6,5579 km2))[7]. 270 espèces d'oiseaux, 19 espèces de reptiles et batraciens, 30 espèces de poissons et une cinquantaine de mammifères peuplent le site. C'est notamment un milieu très favorable pour l'anguille d'Europe. La zone du lac abrite 250 espèces de végétaux et 220 d'algues. Huit de ces plantes sont protégées au niveau international. La majeure partie du lac est recouverte d'herbiers flottants.

Il a été classé en 1995 comme zone humide d'importance internationale par la convention de Ramsar[8].

Géographie

Le lac de Grand-Lieu est à la fois vaste et très peu profond (1,60 m de profondeur moyenne en été, environ 4 m en hiver), ce qui explique ses spécificités écologiques[9]. Il occupe une cuvette de faible profondeur et aux bords de faible dénivelé. Pour cette raison, les contours du lac sont particulièrement changeants. Quant à sa superficie, elle varie du simple au double au cours d'une année, passant d'environ 37 km2 en été à 65 km2 en hiver.

Environ 25 km2, principalement dans sa partie est, sont formés par un cœur d'eaux plus vives. Au-delà, le lac est composé de forêts flottantes dites levis, de marais et de prairies inondables, recouverts ou non selon la saison.

Caractéristiques

Il s'agit d'un lac d'effondrement présentant une grande variété de milieux (source Natura 2000[10]) :

| Milieu | Proportion |

|---|---|

| Eau douce intérieure (eau stagnante, eau courante) | 40 % |

| Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières | 20 % |

| Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées | 20 % |

| Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana | 10 % |

| Autres (zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines, etc.) | 8 % |

| Forêts de résineux | 2 % |

Eau libre

La superficie en eaux libres[n 1] atteint son maximum (environ 2 200 hectares) en hiver, lorsque les herbiers flottants disparaissent. La zone s'est accrue de près de 13 hectares en dix ans, diminuant d'autant la surface des roselières. C'est dans les eaux libres qu'exercent les pêcheurs professionnels. Au centre du lac, le potamot nageant parsème les eaux libres[11].

Roselière boisée

.jpg.webp)

Les roselières boisées du lac de Grand-Lieu sont typiquement constituées de saulaies et de phragmitaies. C'est là que les fuligules milouin et morillon construisent leurs nids et pondent. On y trouve également des colonies de grands échassiers. En mai, ces zones sont en eau sur 40 cm, ce qui leur donne un aspect expliquant la comparaison qui est faite avec les mangroves tropicales[12].

Ces roselières s'étendent sur environ 200 à 400 hectares, plutôt au nord et à l'ouest du lac. Les îlots peuvent s'étaler sur quelques dizaines de mètres carrés jusqu'à quelques hectares et sont généralement boisés de saules et surtout d'aulnes glutineux. C'est un des modes de dispersion des gènes originaux. Les phénomènes météorologiques, tels une crue ou une tempête, peuvent ainsi transporter un îlot sur plusieurs kilomètres en quelques heures[13].

Végétation palustre

Les 720 hectares d'herbiers flottants sont une zone d'habitat pour les poissons, les insectes aquatiques et les oiseaux, à l'image de la guifette moustac, seule espèce dont la survie est liée à la présence des nénuphars du lac. L'abondance de végétation palustre, notamment de nénuphars, sur une surface d'eau aussi vaste donne au paysage un caractère peu commun[14].

Prairies humides

Les prairies humides fauchées, dont l'hôte emblématique est la bergeronnette printanière, sont sillonnées de canaux appelés douves. Les bordures des douves et les mares peu profondes dans les pré-marais sont colonisées par de la végétation palustre, notamment les renoncules aquatiques. Ces parties sont ouvertes à l'activité humaine, l'agriculture et l'élevage contribuant au maintien des prairies humides[15].

Hydrographie

Le lac de Grand-Lieu est alimenté par deux rivières principales : l'Ognon à l'est, et la Boulogne (86 km)[16] au sud-est[17].

Il se vide dans l'Acheneau[18] au nord-ouest. Cette rivière qui se jette dans la Loire au bout de 40 km[17] possède un dénivelé tellement faible (40 cm d'une extrémité à l'autre) que son cours peut s'inverser lors de marées suffisamment importantes. Afin de réguler au mieux le niveau du lac, une écluse a été construite sur l'Acheneau.

La bathymétrie de la partie centrale du lac n'a été précisée (cartographiée) qu'à la fin des années 1990[19] - [20].

Climat

Le climat, dans l'aire du lac, est de type tempéré océanique. L'influence de ce climat est largement facilitée par l'estuaire de la Loire et l'absence de relief notable[21]. Les hivers sont doux (min −5 °C / max 10 °C) et pluvieux et les étés relativement beaux et doux également (min 17 °C / max 35 °C). Les pluies sont fréquentes mais peu intenses. Les précipitations annuelles sont d'environ 820 mm[22] et peuvent fortement varier d'une année à l'autre. Les chutes de neige y sont exceptionnelles.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 2,4 | 2,8 | 4 | 5,9 | 9 | 11,9 | 13,9 | 13,5 | 11,8 | 8,9 | 5,1 | 3 | 7,7 |

| Température moyenne (°C) | 5,4 | 6,2 | 8,1 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 19,1 | 18,7 | 16,8 | 13,1 | 8,6 | 6 | 11,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,4 | 9,6 | 12,2 | 14,9 | 18,2 | 21,9 | 24,4 | 24 | 21,8 | 17,3 | 12 | 9 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 72 | 99 | 148 | 187 | 211 | 239 | 267 | 239 | 191 | 140 | 91 | 70 | 1 956 |

| Précipitations (mm) | 86,6 | 70,2 | 69,1 | 49,9 | 64,1 | 45 | 46,4 | 44,8 | 62,2 | 79,2 | 86,9 | 84,1 | 788,5 |

| Nombre de jours avec précipitations | 12,8 | 11 | 11,1 | 8,9 | 11 | 7,7 | 6,7 | 7 | 8,4 | 10,4 | 11,1 | 11,5 | 117,6 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 5 mm | 6,1 | 4,8 | 4,9 | 3,6 | 4,5 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 5 | 6,2 | 6,1 | 53,7 |

| Humidité relative (%) | 88 | 84 | 80 | 77 | 78 | 76 | 75 | 76 | 80 | 86 | 88 | 89 | 81 |

Faune et flore

Faune

Le lac est habité par plusieurs centaines d'espèces animales, dont environ 270 espèces d'oiseaux (ce qui le place au deuxième rang en France en termes de richesse ornithologique, après la Camargue[24]), ainsi que (en 2003)[B 1] 19 espèces de reptiles et batraciens, 30 de poissons et une cinquantaine de mammifères parmi lesquelles la loutre[B 1], la genette et le vison d'Europe[B 2]. Le grand capricorne et le lucane cerf-volant sont des invertébrés également présents sur le site.

Faune aviaire

Situé sur une des grandes voies de migration de la façade atlantique, le lac de Grand-Lieu accueille d'importants effectifs d’oiseaux, en particulier aquatiques. La Société nationale de protection de la nature (SNPN) recense en 2010 deux cent cinquante espèces d'oiseaux[25]. Parmi elles, les guifettes noires sont représentées par 50 à 120 couples, soit 30 à 50 % de la population de cette espèce existant en France[25]. C'est sur le site du lac qu'on a pu pour la première fois observer cet oiseau nicher en France[B 1]. On trouve aussi 700 couples de hérons cendrés, 30 à 50 couples de spatules blanches, 390 couples de fuligules milouins (chiffre 2005), 13 couples de crabiers chevelus (chiffre 2005), les seuls de la région, quelques couples de bécassines des marais, 103 couples d'échasses blanches (chiffre 2005), 13 000 canards souchets (un tiers de la population de l'Europe de l'Ouest) ou encore le grand gravelot[25]. Le lac de Grand-Lieu est d'une très grande importance pour la faune aviaire au niveau européen[26].

À cause de la chasse au gibier d'eau autrefois abondamment pratiquée dans les zones humides, le sédiment a été pollué par la grenaille des cartouches contenant du plomb, qui est facteur de saturnisme aviaire. Selon une publication de chercheurs de l'école nationale vétérinaire de Nantes[27], une étude a été effectuée de 1987 à 1990 sur la contamination du milieu par le plomb, sur deux zones chassées, l'une vaseuse et l'autre argileuse, via l'échantillonnage de 2 500 cm3 de sol « filtrés pour ne retenir que des particules identiques à celles du grit consommé par les canards ». Les résultats révèlent que 70 % des particules étaient des plombs en terrain vaseux (pour 7 prélèvements de sol faits en juillet 1988[27]) et 0,03 % à 0,06 % en terrain argileux (pour 20 prélèvements faits en juillet 1988 et 16 en octobre 1989[27]) et plus encore dans les zones humides et acides, la bioconcentration et la biodisponibilité peuvent être très aggravées.

L'anguille

En termes d'écopotentialité pour la faune piscicole, zooplanctonique et d'invertébrés aquatiques, le lac est également remarquable. C'est en particulier également un habitat de première importance dans la région pour l'anguille européenne, a priori idéal et sans équivalent dans la région en termes de surface. Les enjeux de conservation et d'une gestion restauratoire de la ressource halieutique sont devenus très importants pour cette espèce ; elle était autrefois abondante et prolifique, en France et en Europe, mais est en déclin accéléré dans toute son aire de répartition depuis les années 1980, au point qu'un règlement européen impose sa protection. Elle figure sur la liste rouge de l'UICN des espèces menacées. Or, le lac de Grand-Lieu a une configuration presque idéale pour cette espèce, qui a longtemps été une source d'activité économique dans la région (des pêcheurs professionnels exploitent depuis longtemps le lac, et ils bénéficient d'une dérogation leur permettant de continuer à pêcher l'anguille argentée[28]). Le lac est à ce titre pris en compte par le SDAGE et le SAGE[29], sous l'égide notamment de l'Agence de l'eau et du COGEPOMI (Comité de gestion des poissons migrateurs) de la Loire. Il devrait donc devenir un élément majeur de la trame verte et bleue nationale, et plus encore de la trame bleue, promues par le Grenelle de l'environnement et les lois Grenelle I et Grenelle II, avec un objectif de bon état écologique des eaux et écosystèmes pour 2015. L'anguille étant une espèce capable de circuler hors des cours d'eau, la cartographie de ses corridors de migration reste cependant difficile. Les civelles font en outre en amont l'objet de braconnage et leur remontée est rendue difficile par des problèmes de fragmentation écologique de leurs corridors biologiques, certains ouvrages et zones terrestres restant encore difficiles à franchir.

La population d'anguilles du lac est mieux connue, grâce à divers travaux scientifiques[30] visant à mieux comprendre la biologie de cette espèce et le fonctionnement de la métapopulation du lac de Grand-Lieu au regard des facteurs environnementaux et liés à l'activité humaine identifiables pour cette zone humide et son bassin versant. Un journal (quotidien) des prises de pêche a été institué en 1990, qui doit être utilisé depuis par tous les pêcheurs professionnels du lac[30]. Au milieu des années 1990, durant un an, des prélèvements mensuels ont été échantillonnés dans les captures des pêcheurs professionnels, et la fraction non pêchée a aussi été échantillonnée au moyen de filets expérimentaux. Leur âge a été estimé avec précision par otolithométrie. La croissance des anguilles dans le lac a ainsi pu être modélisée pour chaque sexe[30].

Ceci a permis d'analyser la pêche passée et récente des anguilles sur le lac. Un modèle structurel a été utilisé pour estimer l'abondance absolue aux différents âges et les taux de mortalité dus à la pêche à un instant « T », pour les différents âges[30].

La pression de pêche (amateur, mais surtout professionnelle) et la prédation aviaire sont les deux facteurs les plus visibles de l'extérieur qui influent dans la dynamique des populations et des sous-populations du lac de Grand-Lieu[30], mais d'autres facteurs peuvent être suspectés, dont une pollution discrète de l'eau ou des sédiments. Ainsi, les pesticides (insecticides et fongicides en particulier) ou les PCB, furanes et dioxines qui, même en très faible quantité, en tant que toxiques ou perturbateurs endocriniens bioaccumulables, sont susceptibles d'induire une délétion de la spermatogenèse et divers troubles chez les anguilles mâles. Les métaux lourds, dont le plomb issu des grenailles de plomb des cartouches de chasse ainsi que l'azoture de plomb des amorces de cartouches récentes, et le mercure qui, sous forme de fulminate de mercure, était présent dans toutes les amorces de munitions de chasse. Ce fulminate se transformait en vapeur contenant quelques milligrammes de mercure toxique et non dégradable à chaque coup de feu. Une fois dans la vase, ce mercure peut être transformé en méthylmercure (bien plus toxique que le mercure pur), par les bactéries des sédiments). Ces polluants peuvent aussi affaiblir le système immunitaire des anguilles, et diminuer leur résistance aux parasitoses.

Flore

La zone du lac abrite 250 espèces de végétaux et 220 d'algues. Huit plantes s'y trouvant sont protégées au niveau international[B 2]. La majeure partie du lac est recouverte d'herbiers flottants (cartographiés en 2004[31]), parsemés de limnanthèmes jaunes, de nénuphars jaunes et de châtaignes d’eau, mais c'est le nénuphar blanc qui domine ces zones. Menacées par les déprédations des ragondins, quelques rares stations de scirpes lacustres subsistent. Les zones inondables sont composées de roselières, de forêts reposant sur de la vase, de prairies marécageuses. En bordure des zones tourbeuses, on trouve des fougères des marais, qui côtoient parfois dans ce même milieu des saules noir-cendré. La renoncule à feuilles d’ophioglosse (ou bouton d'or à feuilles d'ophioglosse) peuple les prairies humides du lac[32]. Les levis sont d'immenses îles végétales de plusieurs centaines de mètres qui, aux périodes de montée des eaux, flottent au-dessus de plusieurs mètres d'eau et de vase. Elles sont couvertes de forêts d'aulnes et de saules[B 2].

Étymologie

Grand-lieu signifierait « grand lac », d'ailleurs on ne dit pas localement : « Je vais au lac de Grand-Lieu », puisqu'il s'agirait là d'une tautologie, mais « Je vais à Grand-Lieu ». Cette analyse étymologique a été développée par Michel Kervarec[33]. Selon lui, le mot lieu ici utilisé, est issu d'un mot gaulois équivalant au loc'h breton et qui donne lai dans certaines régions de France et leu dans l'Ouest. À l'appui de cette hypothèse, Xavier Delamarre mentionne le gaulois locu [lacu] que l'on retrouve dans différents toponymes, par exemple : Pennelocos « au bout du lac (de Genève) » ou Sidoloucum (Itinéraire d'Antonin), aujourd'hui Saulieu (Côte-d'Or)[34]. En latin médiéval, les rédacteurs des XIe – XIIIe siècles notent soit lacus (« lac ») soit locus, latinisation du mot gaulois qui se superpose au latin locus « lieu ». La première mention en français du lac est lac de Grand Leu au XIIIe siècle. On est donc bien dans le sens lac[33].

Une autre approche fait procéder Grand-Lieu de Grandis locus, c'est-à-dire « lieu où l'on a vu de grands miracles ». L'ancienne appellation « Déas » du site de l'actuelle commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a vite été abandonnée au profit de monastère de Saint-Philibert. Locus est, en latin médiéval, un vocable qui désigne un établissement de moindre importance qu'un monastère principal. C'était le cas de celui de Déas par rapport à celui de Noirmoutier dont il dépendait. Déas est encore employé en 1079 mais disparaît ensuite. Monasterium Sancti Philiberti prend la relève, puis Saint Philbert de Grandi Lacue en 1179. On trouve ensuite Saint Philbert de Grand Lieu en 1219, 1250 et 1265, alors que Saint Philbert de Grandis Lacus n'apparaît qu'une fois, en 1258. Leu serait donc issu de locus et non pas de lacus[P 1].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Le sol du site s'est formé il y a 50 millions d'années, tandis que la configuration topographique s'est formée il y a deux millions d'années[B 1]. Le paysage observable au XXIe siècle prend forme au néolithique[P 2].

Six mille ans avant le présent les parties qui n'étaient pas encore comblées par les sables se couvrent d'une forêt. Les dépôts de cette forêt constituent peu à peu une couche de tourbe qui témoigne d'une longue période d'asséchement du site. Dans cette tourbe on trouve la droséra, des phragmites en plus des restes des grands arbres. La couche de tourbe peut atteindre 10 mètres d'épaisseur. Le gisement du lac de Grand-Lieu est le cinquième de France et recèle 29 millions de mètres cubes de tourbe[P 2].

Le fond du lac est composé de divers dépôts sur une épaisseur d'une trentaine de mètres. Des nappes d'eau douce captives se sont formées dans ces couches. Une analyse au carbone 14 permet de dater ces eaux, d'un volume de 90 millions de mètres cubes, qui seraient enfermées depuis 8 700 ans. Elles révèlent une composition à forte teneur en ammoniaque, en matières organiques et en fer[P 3].

L'étude des pollens pris dans la tourbe permet d'établir que le site a connu une phase de baisse des eaux vers 3000 av. J.-C., les chênes s'imposant alors face aux ormes. Vers 1500 av. J.-C., les hêtres deviennent plus nombreux, les céréales et les vignes déposent leur empreinte plus abondamment. L'activité humaine entre en ligne de compte : les défrichements permettent la culture des céréales, l'activité pastorale (des traces de charbons de bois ont été découvertes). Vers 1000 av. J.-C., les eaux remontent, la chênaie est progressivement engloutie[P 3].

À l'époque de Jules César, le niveau de l'eau est plus haut qu'au XXIe siècle. Les Ambilatres peuplant la région défendent leur sol « le plus souvent les pieds dans l'eau »[P 3].

Moyen Âge

Jusqu'aux travaux de canalisation au XVIIIe siècle, l'eau du lac s'évacue via un large marécage autour de l'île des Couëtils, pour rejoindre le cours du Tenu qui traverse cette zone avant de rejoindre la Loire. Ce débouché des eaux du lac s'appelle l'Itta. Le lieu de confluence avec le Tenu se faisait au niveau de l'île Marguerite (site qui s'appelait autrefois les trois chenaux)[P 4].

Dans le système féodal, le lac représentait la seigneurie de Grand-Lieu. Une fois sous domination bretonne (après 851), il est placé sous tutelle royale, puis ducale. En 1145, Conan III concède certaines de ses prérogatives aux moines de Buzay. Ceux-ci vont les conserver 150 ans, notamment celle du droit de pêche. Ils décident de concéder au seigneur de Vieillevigne leurs droits contre une rente annuelle de sept livres. Mais cette rente n'est plus payée dès 1387[P 5]. La famille Machecoul-Gastineau s'arroge des droits qu'elle n'a pas, usurpe un titre de propriété[P 6].

La domination de ce curieux fief sans terres fermes n'est pas sans importance : la production piscicole du lac fournit le pays nantais. Le seigneur perçoit un droit d'eau et un droit de sennage (utilisation d'un filet de 200 mètres) et d'un droit d'écluse (utilisation d'un treillis pour capturer le poisson) auprès de tous les pêcheurs du lac[P 7].

Époque moderne

Les riverains du lac étaient soumis aux variations de niveau, les inondations étaient fréquentes. C'est au XVIIIe siècle que le travail humain de canalisation a profondément modifié la vie du lac[P 4]. Au nord, le creusement du canal de l'Acheneau va permettre de réguler les flux. Le mot Acheneau trouve son origine dans chenal. L'Acheneau part du lac au nord, rejoint le cours du Tenu, puis bifurque vers la Loire[P 8].

Après la Révolution

En 1809, le comte Auguste de Juigné, détenteur des droits seigneuriaux sur le lac, projette de l'assécher pour disposer de terres cultivables. Ce type de démarche n'est pas rare, les promoteurs de ce genre d'initiative s'appuyant sur l'argument économique mais également celui de la salubrité, les zones marécageuses étant potentiellement malsaines. La famille de Juigné va dès lors tenter avec acharnement de mener à bien ce projet. Un moment menacés par la Révolution et l'Empire, les droits seigneuriaux de cette famille sont finalement maintenus. En 1844, les propriétaires du lac sont la famille de Juigné (3 564 hectares), la famille de Louis de Saint-Aignan (143 hectares), la famille Juchault des Jamonières (74 hectares) et le comte Antoine d'Eserot d'Estrée (57 hectares)[P 9].

Mais ce projet se heurte aux projets des riverains[P 10]. Au cours du XIXe siècle l'avenir du lac se décide dans l'affrontement entre le comte de Juigné et le Syndicat du canal de Buzay tenu par des notables locaux[P 11]. Le comte de Juigné doit en outre combattre les riverains qui s'octroient indûment des parties du lac ; il n'hésite pas par exemple à mener une action contre le très en vue M. des Jamonières[P 12]. Le comte monte un projet d'un montant de trois millions de francs de l'époque dans le but d'assécher des terres pour les vendre comme terrain cultivable. Il espère récupérer trois mille hectares, principalement destinés à servir de terres à fourrages pour bêtes à cornes, mais également de terres maraîchères[P 13].

Gustave de Juigné succède à son père dans le dernier tiers du XIXe siècle[P 14]. Lui aussi veut mener ce projet d'assèchement à bien, mais il se heurte à une contestation des partisans de la domanialité du lac. En 1898, après une intervention du député de la Loire-Inférieure, Gustave Roch, le parlement décide d'ouvrir une étude de domanialité, et le Conseil d'État décide que la question de la propriété du lac ne peut être tranchée que par la Justice. Ce dernier rebondissement met un terme aux ardeurs des Juigné[P 15].

XXe et XXIe siècles

Au début du XXe siècle, le nouveau propriétaire, le marquis Jacques Leclerc de Juigné, qui à son tour envisage des projets d'assèchement, fait face à une révolte des pêcheurs. La presse locale prend fait et cause pour ceux-ci, montrant du doigt le dernier « seigneur de Retz », disposant de droits venant d'un autre âge. Après la Première Guerre mondiale, le marquis commence à céder ses terres. Entre 1921 et 1924, il en vend 850 hectares dans la partie sud. Mais, en 1947, il parvient à devenir président du Syndicat du canal de Buzay. Il se lance de nouveau dans la promotion d'un projet d'assèchement. Un nouvel élément est apparu lors de la guerre récemment achevée : les tourbières du lac se sont révélées exploitables. De nouvelles perspectives économiques apparaissent également avec le projet de développer un parc floral en prenant exemple sur les Pays-Bas. Le projet se dessine, on prévoit une digue orientée nord-sud délimitant la partie à assécher, à l'ouest du lac, l'eau devant être évacuée par l'étier de Boiseau. Il était même prévu une prise en charge par l'État de 60 % du budget[P 16].

Le projet n'aboutissant toujours pas en 1947, environ 2 780 hectares sur 4 000 au total sont cédés par le marquis, pour trente millions de francs, à une société composée de 4 000 actionnaires dont Jean-Pierre Guerlain[P 16], la Société civile immobilière du domaine de Grand-Lieu, qui devient propriétaire d'une partie du lac. Le but de cette acquisition est d'assécher le terrain pour le vendre sous forme de terre agricole[35].

En 1954, un certain Kwantes, au nom d'une société hollandaise, se porte acquéreur de la majorité des actions pour créer des champs de fleurs sur le site du lac, sur 1 000 hectares. À la suite de désaccords entre des riverains et une partie des actionnaires, le projet est abandonné. Kwantes, en 1960, vend ses parts au parfumeur Jean-Pierre Guerlain, qui achète la majorité des parts de la société en acquérant celles de petits actionnaires[P 16].

Les 850 hectares vendus par le marquis dans les années 1920 sont achetés par une autre SCI, et plus tard deviennent possession de la Fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage. Guerlain fait bâtir une maison sur la rive de sa partie du lac, fait creuser un canal menant de sa maison à la Loire, canal de quatre kilomètres qui s'appellera par la suite « canal Guerlain » ou « canal du large ». Il souhaite fermer l'accès du lac au public pour en faire un terrain de chasse pour lui et ses invités[P 17].

En 1972, Jean-Pierre Guerlain rencontre Loïc Marion, un jeune chercheur qui rédige un mémoire sur l'écologie du lac de Grand-Lieu. Celui-ci réussit à le convaincre de demander la création d'une réserve naturelle à partir de sa propriété[P 16]. Le 28 décembre 1977, il en fait don partiel à l'État français en obtenant en contrepartie que cette zone soit déclarée réserve naturelle, acte réalisé le 10 septembre 1980. Deux autres conditions sont remplies : le maintien du droit de pêche pour les pêcheurs professionnels et un droit de chasse maintenu pour M. et Mme Guerlain accompagnés de trois invités[35]. Le don ne concernant que les deux tiers du lac, il reçoit un dédommagement de trois millions de francs, dont un million pour dédommager les autres actionnaires[P 17]. Il obtient en outre que la gestion de la réserve naturelle soit confiée à la Société nationale de protection de la nature, chose faite depuis le 16 septembre 1985[35], avec pour mission la valorisation du site sur une surface de 25,96 km2[36]. Le premier directeur de la réserve est Loïc Marion[P 17].

En 1992, du fait de l’eutrophisation du lac, le ministère de l’Environnement, le conseil régional et le conseil général ont mis en place un plan de sauvetage. Les mesures ont visé à établir un régime hydraulique plus naturel, à agir sur la pollution du bassin versant, à établir un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), et en intervenant pour favoriser l'évacuation de la vase[35].

Le programme LIFE (acronyme de L'instrument financier pour l'environnement) initié en 1994 avait pour but de lancer l’opération de sauvetage en concentrant les efforts sur certains éléments. Cela s'est traduit par l'achat de terrains, la mesure régulière de la qualité des eaux se déversant dans le lac, des travaux de lutte contre l’envasement et la création de la Maison de la réserve[35]. Le lac est à nouveau classé en 1995 par un organisme, le Ramsar, pour la conservation et l'utilisation durable de la zone humide du lac[37].

Le , les 650 hectares gérés par la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique ont été classés en réserve naturelle régionale par le conseil régional des Pays de la Loire[24].

Selon certains opposants au projet d'aéroport du Grand Ouest, la fermeture de l'aéroport de Nantes-Atlantique tout proche pourrait entraîner une urbanisation des rives du lac, et avoir ainsi des impacts négatifs sur l'environnement. Certains d'entre eux considèrent même que le prolongement de la seule piste de Nantes Atlantique n'aurait aucun impact pour la faune de la réserve naturelle. Selon le directeur adjoint de la Dreal : « Ce n'est pas la proximité de l'aéroport actuel qui limite l'urbanisation de ces communes, mais les contraintes liées à la loi littoral qui resteront en vigueur même si Nantes-Atlantique déménage ailleurs »[38] - [39].

Activités humaines

Pêche

Pratiques et savoir-faire des pêcheurs du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) *

| |

| Domaine | Savoir-faire |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Lac de Grand-Lieu |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

On a retrouvé des vestiges de pirogues monoxyles et des traces de peuplades celtiques sur le site du lac, signes de l'ancienneté de l'utilisation du lieu pour la pêche[B 2]. À partir du Moyen Âge, la pêche sur le lac est un droit seigneurial qui ne sera remis en cause qu'en 1907. À cette époque se crée une coopérative de pêcheurs professionnels[P 18]. En 1920, ils sont 120, puis 74 en 1938, 21 en 1967 et 8 en 2010[P 18].

Le lac de Grand-Lieu permet la pêche d'anguilles, de brochets, sandres, tanches, perches, gardons, carpes, brèmes et poissons-chats. Une période de fermeture de la pêche est instaurée du 15 avril au 15 juin pour permettre le frai, sauf pour le brochet et l'anguille[P 19]. La pratique de la pêche sert aussi à la régulation des espèces invasives comme le poisson-chat, l'écrevisse américaine et celle de Louisiane. Les pêcheurs ont aussi réussi à réguler la prolifération des rats musqués et des ragondins[40].

Les outils de pêche sont le verveux, grand filet à trois poches ouvertes grâce à des anneaux de bois ou de plastique, l'araignée, filet droit de plusieurs dizaines de mètres, la bosselle et la louve, qui sont peu utilisées par les professionnels, plutôt par les riverains qui pratiquent la pêche[B 2]. Chaque pêcheur dispose de 120 filets dont 10 verveux[P 19].

Avant l'apparition de la motorisation, l'embarcation utilisée pour la pêche était la plate, qui s'apparente à la toue de Loire et à la yole du Marais breton. Ses dimensions sont de 5,50 m de long sur 1,65 m de large pour un creux de 1,65 m[P 20].

Les pratiques et l'organisation de la pêche professionnelle au lac de Grand-Lieu ont été ajoutées à l'inventaire national français du patrimoine culturel immatériel en 2017[41] - [42].

Chasse

Sous l'Ancien Régime, la chasse est tolérée sur le lac ; les oiseaux de passage sur le domaine royal peuvent être abattus. Les acquéreurs des terres de Juigné créent, en 1926, une société de chasse. Celle-ci prend le nom de société Saint-Hubert club après la Seconde Guerre mondiale. Membre de cette société, Guerlain en rachetant le lac limite la quantité de chasseurs, mais en est un lui-même. Il contribue à repeupler le lac : pour la seule année 1963, une couveuse artificielle permet de lâcher 15 000 jeunes canards. La quantité de plomb de chasse déversée dans le lac et le nombre d'animaux abattus dans cette période sont inconnus[P 21].

Depuis le classement du site, la chasse y est interdite. Elle est autorisée autour du lac[P 22].

Agriculture et élevage

L'agriculture dans la zone du lac est dite « agriculture extensive ». Elle est essentiellement fourragère. Les prairies humides accueillent le pâturage extensif. Cette activité se pratique dans les marais des territoires de Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et La Chevrolière et ceux de la vallée de l'Acheneau.

Aux abords du lac, l'activité est fortement dominée par l’élevage bovin. Sur les 1 600 hectares du marais de Grand-Lieu, 1 200 à 1 300 sont mis en exploitation. Les prairies sont, dès que le niveau de l'eau le permet, utilisées pour la pâture, ou fauchées. Ce type d'activité agricole contribue à la vitalité des prairies humides. Au-delà de ce voisinage immédiat, 300 exploitations agricoles sont recensées sur le territoire des communes avoisinantes, et le bassin versant accueille 70 000 ha de surface agricole[43].

La mise en place d'un barrage sur l'Acheneau à Bouaye en 1960 a permis la rationalisation de l'exploitation de prairies pour l'alimentation des élevages, le niveau des eaux devenant maîtrisable[P 23]. En 1995, les préoccupations écologiques ont conduit les responsables des réserves naturelles à conserver un niveau élevé jusqu'en juin. À titre expérimental, le ministère de l'Environnement décrète une hausse de 40 cm du niveau du lac. Des agriculteurs et éleveurs, en signe de protestation, forcent les portes du barrage de Bouaye, et en une nuit, 2 millions de m3 s'échappent. L'expérience continue néanmoins. Entre 1996 et 1998, la récolte de fourrage se maintient au niveau habituel. Les trois années suivantes, les conditions climatiques, entraînant l’inondation des prairies huit mois de l'année, font chuter le rendement de 15 à 20 rouleaux à l'hectare en 1998 à 4 à 5 rouleaux à l'hectare. L'opposition entre les agriculteurs et les responsables du lac est réglée par la Préfecture. La décision de baisser le niveau du lac provoque le départ du directeur de la réserve, Loïc Marion[P 24].

Tourisme

.jpg.webp)

Du fait de son classement en zone protégée, l'accès au lac de Grand-Lieu est restreint. Une étude a été conduite et pourrait conduire à la mise en œuvre d'un projet raisonné de valorisation reposant, en particulier, sur une ouverture limitée au public et une restauration des boisements. La navigation est interdite sur le lac, sauf pour sept pêcheurs professionnels qui possèdent une autorisation spéciale.

Avec une topographie très peu marquée, des contours mouvants et une végétation malaisée à traverser sur son pourtour, le lac de Grand-Lieu est difficile d'accès[44]. Hormis lors des crues d'hiver, il n'est directement accessible qu'à quelques endroits bien précis, comme à Bouaye au nord, ainsi qu'à Saint-Aignan-Grandlieu au lieu-dit la Pierre Aigüe, et à la maison des pêcheurs de Passay à La Chevrolière à l'est ; il est également visible depuis le sommet du clocher de l'église de Saint-Lumine-de-Coutais au sud-ouest.

Pour les visiteurs, la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu[45] (anciennement Maison touristique de Passay) est créée à Passay présentant le lac et son écosystème ainsi que l'histoire des pêcheurs locaux. Une tour panoramique permet aussi de voir la faune évoluer dans son milieu[44]. La Maison du Lac de Grand-Lieu à Bouaye propose une exposition sur le lac et une visite guidée jusqu'à l'ancien Pavillon Guerlain qui domine le lac.

Protection du site

La zone du lac de Grand-Lieu bénéficie de nombreuses protections environnementales ou de labels. Le tableau suivant répertorie celles qui concernent strictement le lac lui-même, à l'exclusion des espaces attenants (par exemple le marais de Tenu)[46] - [47] - [48] - [49] - [50].

| Dénomination | Numéro(s) | Type | Surface (ha) | Communes |

|---|---|---|---|---|

| Lac de Grand Lieu | FR7200014 | Ramsar | 6233 | Bouaye, La Chevrolière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu |

| Lac de Grand-Lieu | FR3600048[3] - [51] | Réserve naturelle nationale | 2 694 officiel (2567 SIG) | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu |

| Lac de Grand-Lieu | RNR191-FR9300128[52] - [53] | Réserve naturelle régionale | 655 officiel (631 SIG) | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu |

| Lac de Grand-Lieu | FR1100680 | Natura 2000 | 23 | Bouaye, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu |

| Lac de Grand-Lieu | FR1100740 | 2801 | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | |

| Lac de Grand-Lieu | FR5210008[54] | Natura 2000 (ZPS) | 5 746 | Bouaye, La Chevrolière, Pont-Saint-Martin, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu |

| Lac de Grand-Lieu | FR5200625[55] | Natura 2000 (SIC) | 6 308 | Bouaye, La Chevrolière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu |

| Lac de Grand-Lieu et ses abords | 44 SC 49 a (décret du 24/08/1982) | Site classé | 0? | Bouaye, La Chevrolière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu |

| 32 ensembles bordant Lac de Grand-Lieu | 44 SI 49 b (arrêté du 31/08/1989) | Site inscrit | 0? | Bouaye, La Chevrolière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu |

| Prés de Saint-Lumine et de Saint-Mars | FR1100882 | Natura 2000 | 19 | Saint-Mars-de-Coutais |

| Rives nord du lac de Grand-Lieu | FR1100888 | 38 | Bouaye, Saint-Aignan-Grandlieu | |

| Rives nord du lac de Grand-Lieu | FR1100890 | 0? | Bouaye, Saint-Aignan-Grandlieu | |

| Rives nord du lac de Grand-Lieu | FR1100640 | 18 | Bouaye, Saint-Aignan-Grandlieu | |

| Lac de Grand-Lieu | ZNIEFF 520006647 (00001009) | ZNIEFF de 2e génération |

6 281 | Bouaye, La Chevrolière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu |

Le lac de Grand-Lieu dans la culture

La cité d'Herbauges

Une ancienne légende[56] raconte qu'une cité nommée « Herbauges » aurait été engloutie par le lac au cours du VIe siècle. Cette vengeance divine aurait été provoquée par la résistance que la ville opposait aux efforts de l'évangélisateur nantais saint Martin de Vertou.

Toujours selon cette histoire, un ange serait apparu en rêve à saint Martin, lui ordonnant de partir, n'emmenant dans sa fuite que les deux seuls convertis de la ville, un certain Romain et sa femme. Quoi qu'ils puissent entendre, aucun d'entre eux ne devait regarder en arrière. Lorsque, intriguée par le bruit, la femme céda à la curiosité, elle fut pétrifiée. Le lieu-dit des « dames de pierres » à Pont-Saint-Martin, visitable, est présenté comme le lieu où cette histoire se serait déroulée.

Le lendemain, la ville avait disparu, engloutie par une brusque montée des eaux et remplacée par une terre inculte : le lac de Grand-Lieu. La légende ajoute que le son des cloches de la ville disparue peut être entendu chaque soir de Noël[57]. Ce récit de châtiment divin cruel et vindicatif, n’épargnant ni murs, ni bêtes, ni enfants, peut être rapproché du mythe de Sodome ou, mieux encore, de la ville engloutie d'Ys[58] - [59].

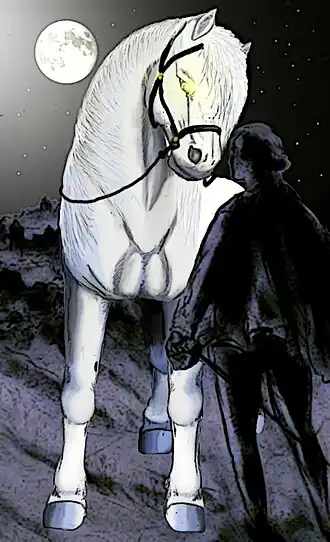

La légende du cheval Mallet

La légende du cheval Mallet, qui connaît quelques variantes locales, semble étendue à toute la région du lac de Grand-Lieu — autour duquel ce cheval était censé se promener[57] — et dans l'Aunis[60]. Ce cheval de couleur blanche qui semble ordinaire est rencontré au hasard de la route, généralement par des paysans et des voyageurs qui reviennent d'une longue veillée, et les tente en leur proposant de monter en selle, ou les y oblige. Le cheval Mallet part alors dans une course folle, rapide comme l'éclair, il n'est arrêté ni par les océans ni par les continents. La chevauchée se termine toujours au matin par la mort du cavalier, qui est jeté à terre et meurt généralement sur le coup, ou alors est piétiné à mort par sa monture, ou encore jeté dans un précipice ou dans une fontaine. Des traces de sabots « à la forme étrange » pouvaient être retrouvées à côté du corps.

La légende de l'île Dun

Il s'agit d'une presqu'île de la rive nord du lac qui se situe près de la pointe du site de Pierre Aiguë (Saint-Aignan-de-Grandlieu). Il y a sur cette « île » un puits qui est au centre d'une légende. Une créature surnaturelle y serait enfermée[56].

La fête des pêcheurs

La Fête des pêcheurs de Grand-Lieu est une célébration annuelle qui existe depuis plus d'un siècle. Sous la forme existant en 2010, elle dure deux jours en août, dans la commune de La Chevrolière sur le site du port d'été de Passay, au bord du lac de Grand-Lieu. Les pêcheurs professionnels en activité y partagent leurs connaissances du lac et de leur activité[61].

Utilisation du lac comme décor

Le clip de la chanson À quoi je sers de Mylène Farmer a été tourné au lac de Grand-Lieu, en 1989[62].

Voir aussi

Ouvrages utilisés pour la rédaction de cet article

- [Balança 2003] Erwan Balança, Grand-Lieu, un lac tropical en Pays nantais, Verrières, l'Étrave, , 118 p. (ISBN 2-909599-63-9).

- [Boret 2010] Patrice Boret, « Les levis de Grand-lieu », Zones humides infos, SNPN, no 67, (ISSN 1165-452X).

- [Dubrac et Michel 2005] Bruno Dubrac et Hervé Michel, Guide des oiseaux de Bretagne et de Loire-Atlantique, Scorbé-Clairvaux, Hypolais, , 260 p. (ISBN 2-913307-05-1).

- [Kervarec 1999] Michel Kervarec et Association Nantes-histoire, Chemins d'historiens, mélanges pour Robert Durand, Rennes, éd. Apogée, , 191 p. (ISBN 2-84398-052-6, présentation en ligne), p. 64.

- [Pierrelée 2004] Dominique Pierrelée, Grand Lieu lac et marais, mémoire des paysages entre Loire et baie, Nantes, éd. Siloë, , 294 p., sur side.developpement-durable.gouv.fr (ISBN 2-84231-312-7, présentation en ligne).

Autres ouvrages

- [André et al. 2000] Jacques André, Claude Naud et Marie-Jo Coulon, À Grand-Lieu, un village de pêcheurs, Passay se raconte, Nantes, éd. Siloë, , 316 p. (ISBN 2-84231-146-9).

- [Bathany 2010] Jean-Pierre Bathany, Requiem au lac de Grand-Lieu, Quimper, A. Bargain, coll. « Enquêtes et suspense », , 350 p. (ISBN 978-2-35550-062-6).

- [François 1986] Camille François, Le Lac de Grandlieu, La Baule, Éditions des Paludiers, , 56 p. (ISBN 2-85639-008-0, BNF 34901981).

- [Fréor 1979] Pierre Fréor, Le Lac de Grandlieu ; suivi de Les Binet de Jasson ; et de Le cheval Mallet, Paimbœuf, Éditions du Pays de Retz, , 93 p..

- [Grandmaison 2009] Hubert de Grandmaison, Un extraordinaire combat pour la maîtrise de l'eau en Pays de Retz et marais breton, Laval, éd. Siloë, , 126 p..

- [Guillou et al. 2010] Jean-Jacques Guillou, Stefano Cottini, Yann Delanoë, Zhiquiang Liao et Martin Sanchez, Déplacement des interactions entre couvert végétal et sédimentation-érosion dans une zone humide tidale, après modifications par endiguement et fixation haute du niveau d'étiage (Grand-Lieu, Loire-Atlantique, France), Les Sables d’Olonne, éd. Paralia CFL, (lire en ligne).

- [Maître 1993] Léon Maître, Le Lac de Grandlieu et ses affluents : histoire, pèche, navigation, dessèchement, Paris, Res universis, , 2e éd. (1re éd. 1912), 252 p..

- [Marion (L.) 1999] Loïc Marion, Le Lac de Grand-Lieu, un joyau tropical à préserver, Paris, Société de la protection de la nature, IKON, , 62 p..

- [Marion (L. et P.) 1975] Loïc Marion et Pierrick Marion, Contribution à l'étude écologique du lac de Grandlieu, Nantes, société des sciences naturelles de l'Ouest de la France, , 611 p..

- [Morange 2000] Jean-François Morange, Nouvelles de Grand-Lieu 1 et 2, Nantes, éd. Siloë, , 191 p. (ISBN 2-84231-138-8).

- [Pacreau 2009] Fanny Pacreau, Les Macres et le lac de Grand Lieu, Machecoul, Éditions d'ici-là Retz, , 63 p. (ISBN 978-2-9531348-1-0).

- [Parant 2005] Jean-Luc Parant, À Boulevue, Nantes, Joca Seria, , 96 p. (ISBN 2-84809-034-0).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- « Lac de Grand-Lieu - Vous n'avez pas fini d'en faire le tour ! », sur lacdegrandlieu.com, Loire-Atlantique développement,

- « Accueil », La Maison du Lac de Grand-Lieu.

- « Accueil », Syndicat du bassin versant de Grand Lieu.

- « Fiche Natura 2000 sur le lac de Grand-Lieu », site de la directive "Habitats, faune, flore", Inventaire national du patrimoine naturel.

- « Accueil », Réserve Naturelle du lac de Grand-Lieu.

- Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu, site de visite à La Chevrolière

Notes et références

Notes

- L'eau libre s'entend ici comme une étendue d'eau dégagée de toute végétation.

Références

- Balança 2003, p. 5.

- Balança 2003, p. 6.

- Pierrelée 2004, p. 82.

- Pierrelée 2004, p. 34.

- Pierrelée 2004, p. 35.

- Pierrelée 2004, p. 46-47.

- Pierrelée 2004, p. 102.

- Pierrelée 2004, p. 110.

- Pierrelée 2004, p. 107.

- Pierrelée 2004, p. 48.

- Pierrelée 2004, p. 171.

- Pierrelée 2004, p. 174.

- Pierrelée 2004, p. 172.

- Pierrelée 2004, p. 175.

- Pierrelée 2004, p. 176-177.

- Pierrelée 2004, p. 179.

- Pierrelée 2004, p. 182.

- Pierrelée 2004, p. 259.

- Pierrelée 2004, p. 260.

- Pierrelée 2004, p. 225.

- Pierrelée 2004, p. 229.

- Pierrelée 2004, p. 228.

- Pierrelée 2004, p. 243.

- Pierrelée 2004, p. 244.

- Pierrelée 2004, p. 264.

- Pierrelée 2004, p. 265.

- Autres références

- (hiver)

- (été)

- [Marion 1999] Loïc Marion, « Grand-Lieu. Un lac africain perdu en Europe », Le Courrier de la nature, Société nationale de protection de la nature (France), no 175 « Grand-Lieu (numéro spécial) », , p. 4-5 (ISSN 1162-4671, présentation en ligne).

- « Réserve naturelle nationale de Grand-Lieu », Réserves Naturelles de France (consulté le ).

- « Réserve naturelle régionale de Grand-Lieu », Réserves Naturelles de France (consulté le ).

- (en) « Lac de Grand-Lieu », sur rsis.ramsar.org, Service d’information sur les Sites Ramsar (consulté le ).

- [Papon 2007] Pierre Papon, Les plans d’eau superficiels : définition, fonctionnement et aménagements. Étude du lac Balaton, du lac de Grand-Lieu et de l’étang de Cieux (thèse de doctorat en géographie, soutenue le 27 septembre 2007), Université de Limoges, 311 p. (présentation en ligne, lire en ligne).

- « Lac de Grand-Lieu »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur natura2000.environnement.gouv.fr (consulté le ).

- « Eau libre »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Société nationale de protection de la nature (consulté le ).

- « Roselière boisée »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur snpn.com, Société nationale de protection de la nature (consulté le ).

- Boret 2010, p. 11.

- « Végétation palustre »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur snpn.com, Société nationale de protection de la nature (consulté le ).

- « Prairies humides »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur snpn.com, Société nationale de protection de la nature (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Boulogne (M8--0260) » (consulté le ).

- « Lac de Grand-Lieu, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées.

- Sandre, « Fiche cours d'eau - L'Acheneau (M8--0270) » (consulté le ).

- [Boret et al. 2000] P. Boret, L. Marion, J. Clavier, A. Carpentier et S. Reeber, « Carte bathymétrique de la zone centrale de Grand-Lieu », SNPN, date ?.

- [P. Boret et al.] « Carte bathymétrique de Grand-Lieu », dans P. Boret et al., Plan de gestion de la réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu 2009-2013, 39 p., sur snpn.com (lire en ligne), p. 23-28 (carte p. 25).

- « Climat de Loire-Atlantique », Météo France (consulté le ).

- « Climat et végétation de Nantes et sa région »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur nantes.fr (consulté le ).

- « Relevés 1961-1990 », sur infoclimat.fr (consulté le ).

- « RNR Lac de Grand-Lieu : patrimoine naturel exceptionnel », Les réserves naturelles de la Région, sur rnr.paysdelaloire.fr (consulté le ).

- « La faune », Réserve naturelle du lac de Grand-Lieu, sur web.archive.org, Société nationale de protection de la nature (consulté le ).

- Dubrac et Michel 2005, p. 27.

- [Mauvais et Pinault 1993] G. Mauvais et L. Pinault (service pharmacie-toxicologie de l'école nationale vétérinaire Nantes), « Le saturnisme des Anatidés (Anatidae) sur le site du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) », Gibier faune sauvage (revue de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage), vol. 10, , p. 85-101.

- La « circulaire du 13 aout 2009 adressée aux préfets coordonnateurs de bassin, préfets de région, présidents des comités de gestion des poissons migrateurs, préfets de région compétents en matière de pêche maritime et préfets de département, relative à la mise en œuvre du plan de gestion anguille en application du règlement CE n°1100/2007 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) précise aux préfets : « Pour l'anguille argentée, comme prévu dans le plan de gestion, vous en interdirez la pêche, tant pour les pêcheurs amateurs que pour les pêcheurs professionnels, sauf pour les pêcheries professionnelles de Loire (au dideau), du lac de Grand Lieu, de l'Erdre/Mazerolles, de la Vilaine et du Bas-Rhône. L'anguille argentée est caractérisée par la présence d'une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire. Une fiche de diagnose sera communiquée aux services ».

Voir aussi « Circulaire du 25/01/10 relative à la mise en œuvre par l’Etat et ses établissements publics d’un plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau », sur aida.ineris.fr (consulté le ), à la suite du règlement européen n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures pour la reconstitution d’un stock d’anguilles en Europe. - « Paroles d'anguilles » (Bilan des programmes de restauration en faveur des poissons migrateurs), Lettre d’information, no 9 « Tableau de Bord Anguille du Bassin Loire », , p. 3-4, figure 5 (ISSN 1778-8048, lire en ligne [sur migrateurs-loire.fr], consulté le ).

- [Adam 1997] G. Adam, L'anguille européenne (Anguilla anguilla L. 1758) : dynamique de la sous-population du Lac de Grand Lieu en relation avec les facteurs environnementaux et anthropiques (thèse de doctorat en Hydrobiologie soutenue à Toulouse 3 sous la direction de Alain Belaud - GMA4-Ressources aquatiques vivantes exploitées), CEMAGREF-Bordeaux, , sur theses.fr (présentation en ligne).

- Boret P. & Reeber S., 2004, Cartograhie de la zone des herbiers flottants sur le lac de Grand-Lieu. SNPN, rapport interne, 19 p.

- « La flore », sur web.archive.org, Société nationale de protection de la nature (consulté le ).

- Kervarec 1999.

- [Delamarre 2003] Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise : Une approche linguistique du vieux celtique continental, Paris, éd. Errance, coll. « les Hespérides », , 2e éd. (1re éd. 2001), 440 p. (ISBN 2-87772-237-6), p. 205.

- « Réserve en dates »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Société nationale de protection de la nature site= snpn.com (consulté le ).

- « Lac de Grand-lieu (RNN48) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur reserves-naturelles.org, Réserves naturelles de France (consulté le ).

- (en) « The Annotated Ramsar List: France - Lac de Grand-Lieu. 01/02/95 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur ramsar.org, The Ramsar Convention on Wetlands (consulté le ).

- « Notre-Dame-des-Landes : Un "rapport" embarrassant révélé par le Canard Enchaîné », sur presseocean.fr (consulté le ).

- « Carte indiquant la zone autour du lac protégée par la loi littoral », sur loire-atlantique.gouv.fr (consulté le ).

- « Patrimoine culturel immatériel » (consulté le ).

- « Être pêcheur à Grand-Lieu », sur pecheurs-grandlieu.opci-ethnodoc.fr (consulté le ).

- « Pratiques et savoir-faire des pêcheurs de Grand-Lieu », série Savoir-faire de l'artisant traditionnel, sur culture.gouv.fr, Ministère de la Culture (consulté le ).

- « Activités socio-économiques »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur snpn.com, Société nationale de la protection de la nature.

- « Tourisme > Le lac de Grand-Lieu », sur mairie-lachevroliere.com (consulté le ).

- La Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu

- « Liste des espaces protégés et gérés dans le département : Loire-Atlantique », sur inpn.mnhn.fr, Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) (consulté le ).

- « Commune de Bouaye (44018) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur .pays-de-loire.ecologie.gouv.fr, direction générale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire (consulté le ).

- « Commune de Saint-Aignan-Granlieu (44150) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur pays-de-loire.ecologie.gouv.fr, direction générale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire (consulté le ).

- « Commune de Saint-Mars-de-Coutais (44178) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), direction générale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire (consulté le ).

- « Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44188) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur pays-de-loire.ecologie.gouv.fr, direction générale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire (consulté le ).

- « Lac de Grand-Lieu », sur Réserves naturelles de France (consulté le ).

- « Lac de Grand-Lieu », sur Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Lac de Grand-Lieu », sur Réserves naturelles de France (consulté le ).

- « Lac de Grand-Lieu »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), direction générale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire (consulté le ).

- « Lac de Grand-Lieu », direction générale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire (consulté le ).

- « Le lac de Grand-Lieu », sur grandlieu.fr (consulté le ).

- Henri Dontenville, La France mythologique, vol. 2, H. Veyrier / Claude Tchou, coll. « Bibliothèque du merveilleux / Travaux de la Société de mythologie française », (réimpr. 1980), 2e éd. (1re éd. 1960), 393 p., sur books.google.com (lire en ligne), p. 276.

- « Le lac de Grand-lieu et Herbauges »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur errances.info, Errances en Bretagne (consulté le ).

- François Gilles Pierre Barnabé Manet, Histoire de la petite Bretagne : ou Bretagne armorique, depuis ses origines jusqu'à nos jours, vol. 2, Saint-Malo, éd. E. Caruel, , 648 p., sur books.google.com (lire en ligne), p. 120, note 73.

- Arnold van Gennep, Manuel de folklore français contemporain : Manuels d'archéologie et d'histoire de l'art, vol. 1, partie 7, A. Picard, , sur books.google.com (lire en ligne), p. 3026.

- « Fête des Pêcheurs du lac de Grand Lieu »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), conseil général de la Loire-Atlantique (consulté le ).

- « Mylène Farmer - À quoi je sers... - Clip », sur mylene.net (consulté le ).