IIIe millénaire av. J.-C.

Le IIIe millénaire av. J.-C. s'étend de 3000 à 2001 av. J.-C. En Mésopotamie, les cités-États sont unifiées brièvement par l’empire d'Akkad, le premier exemple d’empire connu, auquel succède la troisième dynastie d'Ur et la « période néo-sumérienne ». Les civilisations urbaines s’étendent le long des voies fluviales, le Nil, la Mésopotamie, la vallée de l’Indus, la vallée de l’Oxus. En Asie de l'Ouest et du Sud, elles sont connectées entre elles par un trafic maritime attesté en Méditerranée, dans la mer Rouge, le golfe Persique, et l'océan Indien. En Chine, les premières villes semblent autosuffisantes grâce à des espaces agricoles souvent intégrés dans leurs enceintes.

Ve millénaire av. J.-C. |

IVe millénaire av. J.-C. |

IIIe millénaire av. J.-C. |

IIe millénaire av. J.-C. |

Ier millénaire av. J.-C.

XXXe siècle av. J.-C.

| XXIXe siècle av. J.-C.

| XXVIIIe siècle av. J.-C.

| XXVIIe siècle av. J.-C.

| XXVIe siècle av. J.-C.

XXVe siècle av. J.-C.

| XXIVe siècle av. J.-C.

| XXIIIe siècle av. J.-C.

| XXIIe siècle av. J.-C.

| XXIe siècle av. J.-C.

Liste de chronologies par périodes |

Liste des siècles

Évènements

- 3050-700 av. J.-C. : subboréal ; climat sec et tempéré alternant avec des périodes plus froides et humides (néoglaciaire). Refroidissement climatique vers 2550 av. J.-C. marqué par des conditions plus humides, de hauts niveaux lacustres et l’expansion des glaciers[1]. En -3000, en Mésopotamie et en Egypte, l'écriture a été inventée hiéroglyphes et l'écriture cunéiforme. Et en Mésopotamie encore en -3500 les pictogrammes ont été inventés.

Afrique

- 3000-2500 av. J.-C. : arrivée dans la boucle du Niger des premières populations de pasteurs venus du Nord-Est du Sahara à la suite de la dégradation climatique initiée au milieu du IVe millénaire[2]. Devant la disparition des pâturages, les pasteurs bovidiens du Tassili des Ajjers doivent descendre vers le sud. Les uns auraient gagné le Sénégal en longeant l’Atlantique. D’autres auraient atteint l’Afrique occidentale en descendant la vallée du Tilemsi ou de l’oued Azaouak. Selon les thèses d'Henri Lhote, ces néolithiques seraient les ancêtres des Peuls qui vivent actuellement dans la partie soudanaise et sahélienne de l’Afrique occidentale[3]. L'historien Abdoulaye Bathily évoque une origine saharienne des Soninkés, qui auraient migré vers le Sahel au fur et à mesure de l'assèchement du climat[4]. Selon Henry Gravrand, les Sérères auraient eux aussi une origine saharienne[5].

- 3000-1500 av. J.-C. : première phase de l'expansion bantoue à partir du Sud-Est du Nigéria actuel et du sud du Cameroun vers la forêt équatoriale et le bassin du Congo par les voies fluviales[6].

- 2800-1200 av. J.-C. : néolithique final au Maroc[7]. La culture campaniforme atteint la partie occidentale de l’Afrique du Nord, sur le littoral marocain, depuis le détroit de Gibraltar jusque dans la région de Casablanca, au début du millénaire (vase campaniforme de Dar es Soltane). Les techniques de la métallurgie du cuivre, puis du bronze, venues d’Espagne (poignards à rivet, hallebardes d'El Argar et de Carrapatas représentés dans les gravures du Haut Atlas) se répandent durant le IIe millénaire avant notre ère[8].

- 2700-2200 av. J.-C. : Ancien Empire[9]. Memphis est la capitale des pharaons. Les premières pyramides sont construites : pyramide à degrés du roi Djéser à Saqqarah (vers 2650 av. J.-C.), pyramide de Meïdoum (vers 2600 av. J.-C.), pyramide rhomboïdale, pyramide rouge, pyramides de Gizeh (Khéops, Khéphren et Mykérinos) (de 2530 à 2200 av. J.-C.). Ces réalisations architecturales nécessitent l’existence d’un État fortement centralisé et d’une administration capable d’en organiser la logistique : de nombreux travailleurs sont recrutés pendant la saison creuse des travaux agricoles pour réaliser ces projets[10]. Sous Snéfrou, les Égyptiens font la conquête de la Nubie et du Sinaï. Le développement de la technique du labour est attesté par les dessins dans les tombes de cette époque.

- 2500-2000/1500 av. J.-C. : aride post-néolithique[11]. Période d’asséchement de la région saharienne, surtout à partir de 2300 av. J.-C., avec un pic prononcé en 2000, causé par une forte activité volcanique vers 2400-2300 av. J.-C. Ouverture du Dahomey Gap et progression rapide du pastoralisme du nord-est vers le sud-ouest, sur la rive droite du Niger, atteinte en 2500-2250 av. J.-C., puis le centre du Ghana où les néolithiques de la culture de Kintampo cohabitent avec les chasseurs-cueilleurs de la culture de Punpun, et la Mauritanie en 2250-2000 av. J.-C. L'agriculture est attestée sur la basse vallée du Tilemsi vers 2500 av. J.-C. et suit l'avancée des éleveurs dans le nord de la boucle du Niger entre 2250 et 2000 av. J.-C.[2].

- 2500-2000 av. J.-C. :

- installation des éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins dans le Dhar Tichitt, le Dhar Oualata et le Dhar Néma, en Mauritanie sud-centrale[12]. Le pastoralisme se diffuse à partir de l’Aïr sur un axe ouest/sud-ouest[13].

- des éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins sont présents dans le bassin du lac Turkana de 4500 à 4000 ans avant le présent[14]. Des populations de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs du nord du Kenya adoptent le pastoralisme diffusé du Sahara oriental par la vallée du Nil sur un axe nord-sud (Cattle Complex). Après 4000 ans AP, l’élevage gagne le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie et commence son expansion vers le sud, en lien avec l’expansion bantoue à partir de 3000 ans AP (Bantu Cattle Culture System)[15].

- Vers 2500-2050 av. J.-C. : culture du Kerma ancien en Haute-Nubie[16]. La métallurgie du bronze est attesté à la fin du millénaire. Kerma, la capitale, la plus ancienne ville d’Afrique subsaharienne, se développe autour d’un sanctuaire qui devient au cours des siècles un énorme complexe religieux[17].

- 2400-1550 av. J.-C. : culture de l’Horizon-C ou du Groupe C en Basse-Nubie[18].

- Vers 2300 av. J.-C. : site de chasseurs-cueilleurs de Gwisho, en Zambie, appartenant à la culture Wilton[19] : bâton à fouir utilisé pour déterrer les racines et les tubercules, flèche de bois, montée probablement jadis d’une pointe de roseau et empoisonnée.

- Vers 2200-2050 av. J.-C. : Première Période intermédiaire : dislocation du pouvoir central, fin de l'unité égyptienne. Vers 2050 av. J.-C., établissement du Moyen Empire[9].

Amérique

- 3090-2552 av. J.-C. : céramique et amas coquillier sur le site archéologique de Puerto Hormiga en Colombie[20].

- 3000-1600 av. J.-C. : tessons de céramique découvert dans l’amas coquillier (sambaqui) du site de Mina, à l’embouchure de l’Amazone, au Brésil[21].

- Vers 3000 av. J.-C.: indices de l’existence d’une agriculture sur brûlis en Amazonie[22].

- Vers 2700 av. J.-C.: squelette fossile de Tepexpan au Mexique, attribué à une femme, associé à des ossements de mammouth dépecé sur place, daté en 2009 de 4 700 ± 200 ans avant le présent[23].

- Vers 2600-1800 av. J.-C.: civilisation de Caral[24]. Construction de vastes complexes cultuels et religieux sous forme de terrasses et de temples sur la côte centrale du Pérou. Caral est considérée comme la première cité andine. À la Huaca Prieta, dans la vallée de la Chicama, sur la côte nord du Pérou, apparaissent les plus anciennes architectures monumentales (terrasses-temples)[25]. Vêtements de coton et gourdes décorées de motifs géométriques sont découverts à Huaca Prieta. Après 2500 av. J.-C., les établissements permanents de la côte du Pérou se déplacent plus haut vers les vallées pour profiter des alluvions fertiles. De petits ouvrages d’irrigation apparaissent. À Aspero, Sechín Alto (es), Huaca de los Reyes (es) et Huaca Garagay, plates-formes, cours en contrebas et fosses diverses se groupent en vastes ensembles d’habitations, faits de pierre et de torchis[26].

- 2600-1000 av. J.-C. : occupation du site de La Gruta-Ronquín, sur cours moyen de l’Orénoque. Il livre de la céramique saladoïde peinte de motifs géométriques blanc sur rouge et d’adornos (ornements) zoomorphes, avec de larges incisions appliquées sur les bords des vases. La céramique de La Gruta est datée de 2100 av. J.-C., celle de Ronquín de 1600-1100 av. J.-C. Au Suriname, les premières céramiques se trouvent dans le site de Kaurikreek vers 2200-1750 av. J.-C. Elles partagent certains aspects avec la tradition saladoïde vénézuélienne, et leur décoration est caractérisée par de fines bandes d'argile appliquées sur les récipients et des adornos zoomorphes très stylisés (grenouilles, jaguars oiseaux). La céramique saladoïde se répand vers l’intérieur du Suriname (Wonotobo, sur la rive orientale du fleuve Corantijn, vers 70-200) et du Guyana[27].

- 2500-1900 av. J.-C. : complexe culturel précéramique Purron de la vallée de Tehuacán, au Mexique. Apparition de la céramique. Les plantes cultivées prennent définitivement le pas sur les plantes sauvages ans l’alimentation[28].

- 2500-1200 av. J.-C. : préclassique ancien ou période formative en Mésoamérique. Les peuples de Mésoamérique vivent d'agriculture (maïs-haricot-courge) dans des hameaux ou villages, fabriquent de la céramique et des pierres taillées (obsidienne, silex ou basalte)[29].

- 2500-2000 av. J.-C. : villages permanents sur la côte du Pérou (Culchas, Las Haldas)[30].

- 2500- 1000 av. J.-C. : tradition Stallings au sud-est des États-Unis, de la Caroline du Nord au nord-ouest de la Floride, première céramique attestée en Amérique du Nord[31].

- 2500 av. J.-C.- 1800 : culture des Aléoutes en Alaska[32]. Outils sur plaques de pierre, harpons, céramique et lampes en pierre. Abondant vestiges organiques. Économie essentiellement maritime : chasse de lions de mer, loutres, baleines, phoques ; pêche et récolte des coquillages.

- Vers 2500 av. J.-C.: débuts de la céramique en Amérique centrale (site de Monagrillo, à Panama)[33]. Fils, cordages et filets de pêche en coton au Pérou[34].

- Vers 2200-750 av. J.-C.: composition picturale polychrome de l’abri du White Shaman sur le cours inférieur du Pecos, au Texas, dont les personnages et les animaux fantastiques renvoient aux mythes cosmogoniques de populations d’Amérique centrale, Huichols et Aztèques en particulier. Elle évoque la naissance du Soleil et le commencement des temps[35].

- 2200-600 av. J.-C.: culture de Poverty Point dans la basse vallée du Mississippi et la côte environnante du golfe du Mexique. Civilisation de chasseurs-cueilleurs Mound Builders, elle doit son nom au site de Poverty Point, en Louisiane. Elle développe une organisation complexe et construit des pyramides de terre et des enceintes cérémonielles monumentales. Elle produit des poteries et des figurines en argile cuite, mais ne pratique pas l'agriculture[36].

Asie et Pacifique

- 3000-2600 av. J.-C. : apogée des cultures chalcolithiques du Baloutchistan et de la vallée de l’Indus (phase Faiz Muhammad à Mehrgarh, phase de Damb Sadaat dans la vallée de Quetta)[37] ; artisanat de qualité, progrès de l’agriculture, intensification des échanges. Poteries grises à décor noir animal, végétal ou géométrique du style de Faiz Muhammad. Un vaste ensemble culturel est constitué par l’Indus, le Baloutchistan, le Sistan, l’Afghanistan et le Turkestan méridional. L’augmentation des échanges se traduit par la présence de sceaux-cachets en terre cuite, en pierre, en os et en métal. À Mehrgarh, les figurines deviennent de plus en plus réalistes. La diversité des bijoux et des coiffures semble indiquer l’existence d’une société raffinée. Les régions de montagne aux hivers froids (plateaux de Kalat et de Quetta, vallées de la Zhob et de la Loralai), qui ont vécu en étroite relation avec les plaines alluviales, semblent se dépeupler à l’époque de la phase finale de Mehrgarh (3000-2500 av. J.-C.) au profit de la vallée de l’Indus, dont la couverture forestière a sans doute constitué un frein important à l’exploitation agricole. Le néolithique atteint le Cachemire, où les sites de Burzahom et Gufkral semblent liés à la vallée de l’Indus par leur économie (blé, orge, mouton, chèvre, bovin) et leur artisanat (poterie, haches de pierre, outils en os) mais développe des traits particuliers (architecture en bois et en clayonnage, dalles de pierre gravées) ou proche de la culture de Yangshao (couteaux en demi-lune en pierre polie). Une expansion vers les sites néolithiques de la plaine du Ghaggar-Hakra (fin du IVe-début du IIIe millénaire av. J.-C., alors un fleuve puissant, du Gujarat, du Rajasthan et du Penjab est envisageable, malgré les particularismes régionaux[13].

- Vers 3000-2500 av. J.-C. : les microlithes apparaissent en Australie, par l'ouest de la Terre d'Arnhem vers 3000 av. J.-C., Kimberley vers 2500 av. J.-C., et le Sud du continent vers 3000 av. J.-C.[38]. L’inhumation et la crémation sont davantage pratiquées. L’art rupestre se répand.

- Vers 3000 av. J.-C. : l’usage de la céramique et la domestication du porc sont attestés sur les sites de Uai Bobo, Lie Siri et de Bui Ceri Uato près de Baucau dans l’est de Timor. Le nombre d’outils de pierre s’accroît, reflétant peut-être un accroissement de la population favorisé par l’horticulture (?). On passe alors à une exploitation rationnelle de champs de tubercules et de céréales (ignames et riz, par exemple)[39].

- 2600-1900 av. J.-C. : épanouissement de la civilisation de la vallée de l'Indus en Inde et au Pakistan[40]. Développement d'une civilisation urbaine avec des villes importantes comme Harappa et Ganweriwala (Pendjab), Mohenjo-daro et Chanhu Daro (Sind), Dholavira (Gujarat) et Rakhigarhi (Haryana), entourées de murs défensifs en briques cuite. La population de Mohenjo-daro a été estimée à environ 40 000 habitants[41]. Une écriture pictographique utilisée sur les sceaux en stéatite, toujours pas déchiffrée, témoigne de la gestion rigoureuse des produits collectés[42]. Des tissus de coton teint en rouge ont été trouvés à Mohenjo-daro[43]. Les traces de sillons parallèles dans un champ proche du site de Kalibangan témoignent de l’utilisation de la charrue[44]. Cette civilisation commerce par voie maritime avec Sumer, et serait la Meluhha des textes mésopotamiens[45].

- 2500-1800/1700 av. J.-C. : civilisation de l’Oxus ; des cultivateurs-éleveurs apparus au VIIe millénaire av. J.-C. au Turkménistan méridional se sont progressivement urbanisés. Au milieu du millénaire, de grands palais, sortes de forteresses-entrepôts, protégés par des murs et des tours en briques crues apparaissent, comme Dashly en Bactriane, Gonur-depe et Togolok en Margiane. Ils sont composés de cours intérieures, d’entrepôts et d’habitations, et entourés d’agglomérations avec des quartiers dédiés à l’artisanat, elles-mêmes clos par une enceinte extérieure[46].

- Vers 2500 av. J.-C. :

- les cultures de Lungshanoïd (ouest et sud) et de Yuanshan (nord et est) succèdent à la culture de Dapenkeng à Taïwan. Riziculture, couteaux à moisson de pierre et tessons de poterie cordée[47].

- début de l'introduction de la céramique et de la riziculture dans les îles d'Asie du Sud-Est par les migrants austronésiens venus de Taïwan : Philippines (vers 2500 av. J.-C.), Palawan, Borneo (vers 2300 av. J.-C.) et le reste de l'Insuline[48]. Leur arrivée est concomitante avec celle d'animaux domestiques exogènes, et marque le développement des installations permanentes de population agricoles au détriment des populations de chasseurs-cueilleurs.

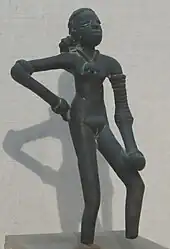

- Vers 2500-1700 av. J.-C. : statuette en bronze d’une danseuse de Mohenjo-daro[49]. Torse d’un homme en stéatite, trouvé à Mohenjo-Daro, qui pourrait représenter un « prêtre-roi »[42].

- 2500-1500 av. J.-C. : période Jōmon moyen au Japon[50]. Apparition de petites figurines en argile à formes humaines (souvent de femmes) et animales et appelées Dogū. Le site de Sannai Maruyama (3500-2000 av. J.-C.) au nord de Honshū est un grand village où ces figurines ont été découvertes en grande quantité associées à des « céramiques cylindriques » et à des outils lithiques, des objets en os, en bois, en laque et en jade, ainsi que des restes d'animaux et de plantes[51]. Ses habitants, des chasseurs-collecteurs, exploitent un riche milieu forestier : glands, noix, marrons, conservés dans des silos. Les glands doivent être préparés pour en extraire l'acide tannique, opération impliquant une organisation collective du travail. Des meules et des broyeurs sont utilisés pour la production de farines][13].

- 2400-1000 av. J.-C. : néolithique au Karnataka dans le sud de l’Inde[52]. Une société pastorale (zébus, buffles, moutons, chèvres) se développe à partir d’une base mésolithique locale. Les principaux sites (Brahmagiri (en), Piklihal (en), Sanganakallu (en)-Kupgal) sont caractérisés par des tas de cendres de fumier périodiquement incendié, combustions probablement liées à des pratiques rituelles. Les premières cultures (millet, plantes fourragères, pois, haricot mungo), issues d’une domestication locale, apparaissent vers 1900 av. J.-C. ; des céréales (blé, orge, sorgho) et du pois d'Angole sont introduits alors que la région devient plus aride. Production et exportation de haches en dolérite[13].

Chine

- 3000-2000 av. J.-C. : néolithique final. L’activité agricole s’accroit dans les vallées du Fleuve Jaune et du Yangzi Jiang, la population s’accroit, les sociétés néolithiques deviennent plus complexes et se développent, alors que les chasseurs-cueilleurs restent majoritaires dans le Nord-Est, au Xinjiang, sur la plus grande partie du Tibet et certaines parties Chine méridionale. Les sociétés néolithiques sont dominées par des élites qui détiennent le pouvoir politique, cultuel et matériel ; elles échangent des objets de prestige et les guerres entre aristocrates se multiplient[13].

- Vers 3000-1900 av. J.-C. : la culture de Longshan se développe sur les bases de la culture de Yangshao simultanément dans le bassin inférieur et moyen du Fleuve Jaune (culture de Longshan dite « du Henan », 2900-2000) et sur la côte orientale (culture de Longshan dite « du Shandong » 2600-1900)[53]. Culture sédentaire, relativement avancée, elle se caractérise par des agglomérations protégées d’une enceinte en terre damée. La société y paraît hiérarchisée, dotée d’un haut degré d’organisation, les rituels religieux y jouant un rôle primordial. Habileté technique importante (taille du jade, travail des métaux, céramique faite au tour).

- Vers 3000 av. J.-C. : début possible de l'utilisation du soc en agriculture (région de Hangzhou)[54].

- 2700-2350 av. J.-C. : phase Banshan de la culture de Majiayao[55]. Céramique à spirales rouges et noires.

- Vers 2650 av. J.-C. : première occurrence de la culture du blé et de l'orge, sur le site de Xishanping (en), appartenant à la culture de Majiayao[56].

- 2570 av. J.-C. : le plus vieux fragment de tissu de soie connu est découvert sur le site de Qianshanyang, près de Huzhou[57]. La légende attribue à l’impératrice Leizu, épouse de Huángdì, la découverte des premières techniques du tissage de la soie vers 2700 av. J.-C.

- 2400-2000 av. J.-C. : phase Machang de la culture de Majiayao[55]. Céramiques décorées de figures stylisées en zigzag et de figures humaines en relief.

- 2300-1800 av. J.-C. : le site de Taosi dans le Shanxi, phase tardive de la culture de Longshan, livre des petites clochettes, les plus anciens objets en bronze découverts en Chine[58]. C’est une cité fortifiée de 300 hectares entourée de 53 agglomérations divisées en quatre niveaux hiérarchiques. La stratification est nette entre les trois classes sociales révélées par les tombes. Les élites sont enterrées avec des centaines d’objets : jades, poteries fines, tambours en peu de crocodile, objet en pierre et en bois, produits exotiques. Elles résident dans des palais construits à l’écart de la population qui vit dans des maisons semi-souterraines. Le site livre ce qui pourrait être le plus ancien observatoire astronomique connu, composé d’une tour d’observation de terre tassée placée sur une terrasse et entourée par 13 piliers en pierre de 4 mètres de haut disposés en demi-cercle. Il permettait de déterminer les changements de saisons. Taosi est un centre de production d’outil en pierre polie (pelles, haches, herminettes, ciseaux, couteaux)[13].

Proche-Orient

- 3200-2100 av. J.-C. : occupation du site de Shahr-e Sokhteh, au Sistan en Iran, lié à la civilisation de Jiroft. Le site livre la plus ancienne prothèse oculaire connue, les plus anciens jeux de backgammon et de dés, et des crânes montrant la pratique de la chirurgie du cerveau et la dentisterie[59].

- 3000-2800 av. J.-C. : périodes de Uruk III et de Ninive V en Mésopotamie[60]. Éclosion de l’art : statue de « la dame d’Uruk », peut-être le visage d’une statue cultuelle composite, première manifestation de la grande statuaire (vers 3000 av. J.-C.). Vase d’Uruk, avec ses registres superposés traités en bas-relief. « Exaltation de l’épi », sceau-cylindre en calcaire.

- Augmentation notable des objets en métal retrouvés en fouille, particulièrement dans les tombes, au début du IIIe millénaire au Proche orient : ce ne sont plus seulement des parures mais aussi des armes et des outils. Usage du bronze à l’étain (Iran, Mésopotamie, Syrie du Nord et Cilicie) et du bronze à l’arsenic (Caucase, Anatolie orientale, Mésopotamie méridionale et Palestine) à la fin du IVe et au début du IIIe millénaire. Sumer est placé au croisement des routes des deux techniques. À la fin du IIIe millénaire, le bronze à l’étain d’Iran dominera le bronze arsenical[60].

- Découvertes sporadiques de perles en fritte au début du IIIe millénaire en Mésopotamie. C’est un produit d’aspect un peu gréseux, dont on peut varier les couleurs, obtenu par un tout début de vitrification. Cette production indique que l’on commence à savoir conduire un feu au-delà de la simple déshydratation de terre. Les objets en fritte se multiplieront pendant la fin du Bronze Ancien et au cours du Bronze Moyen[60].

- 3000-2500 av. J.-C. : développement de la ville d’Ebla (Mardikh II) en Syrie après une importante lacune stratigraphique[61].

- Vers 3000-2300 av. J.-C. : phase d'urbanisation du pays de Canaan. La civilisation cananéenne passe de la culture pastorale et villageoise encore archaïque du Chalcolithique, à une civilisation de type urbain, celle du Bronze ancien (vers 3400-2300 av. J.-C.) ; elle passe ainsi du stade de chefferies centrées sur de gros villages (comme Hartouv) à celui de cités-états. Par les échanges avec l'Égypte, la région se développe et s'enrichit, et se spécialise dans le commerce de la céramique et de nombreuses constructions voient le jour. De nombreuses villes cananéennes se développent et se fortifient, comme Tel Yarmout ou Jérusalem, citée par des textes d'exécration égyptiens sous le nom de Rushalimum dès le XIXe siècle av. J.-C.[62]. Tel Yarmout est abandonnée brusquement vers 2300 av. J.-C., en même temps que tous les sites de Palestine à l'ouest du Jourdain, et les populations reviennent à une civilisation pastorale[63].

- 3000-2500 av. J.-C. : âge du bronze ancien en Anatolie[64]. La région apparaît divisée en principautés, sortes de cités-États assez petites mais souvent belliqueuses (murailles), qui tirent l’essentiel de leurs revenus des ressources minérales ou forestières, tandis que l’agriculture assure la base de la vie quotidienne[60]. Céramiques monochromes rouges et noires, polies, faites au tour en Cilicie[65]

_(14767240352).jpg.webp)

- 2900-2340 av. J.-C. : période des dynasties archaïques en Mésopotamie[66]. Émergence de cités-États (Uruk, Eridu, Ur, Lagash, Umma, Larsa, Nippur, Kish), chacune d'elles dominée par un vaste complexe palatial. Les tombes royales sumériennes d'Ur, vers 2500 av. J.-C. ont livré du mobilier, de nombreux objets importés ou de fabrication locale, des chars à quatre roues dont un peut-être utilisé pour la guerre[67], ainsi que des serviteurs et des servantes sacrifiées pour accompagner les défunts[68]. Les Instructions de Shuruppak découvertes sur des tablettes fragmentaires exhumées à Abu Salabikh et Adab, datés entre 2500 et 2400 av. J.-C., est un des premiers textes de littérature sumérienne[69].

- 2850-2500 av. J.-C. : retournement de tendance en Susiane. Suse regarde à nouveau vers le monde mésopotamien, mais cette fois n’occupe pas le devant de la scène. Si l’écriture et la langue de Sumer y sont en usage, on n’a pas retrouvé de document comptable, le mobilier est globalement pauvre, le métal (cuivre) assez rare et l’ensemble de la cité fait figure de petite métropole provinciale. Apparemment Suse est coupée de son arrière-pays montagnard et de ses richesses minérales (cuivre et étain). Pourtant elle semble avoir été en relation avec les ateliers d’albâtre de Shar-i-Sokhta et ceux de chlorite ou de serpentine de Tépé Yahya dans le Kermân. Mentionnée dans la stèle des Vautours (2450 av. J.-C.), Suse sera incorporée dans l’empire d'Agadé (2250 av. J.-C.)[60].

- Vers 2700-2100 av. J.-C. : civilisation de Jiroft dans le Kerman en Iran[70] (sites de Shahdad, Tepe Yahya et Konar Sandal).

- 2500-1800 av. J.-C. : âge du bronze moyen en Anatolie centrale. Civilisation hatti[64]. Vers 2600-2200, des cités fortifiées s’élèvent, dont les maisons de briques crues renforcées de poutres reposent sur des fondations de pierre[65] (Troie, Beycesultan, Dorak, Alacahöyük, Alişar, Kanesh (Kültepe), Tarse, Gedikli et Zincirli)[71]. Vers 2200 av. J.-C., Troie II, Beycesultan, Tarse et toutes les villes de la plaine de Konya sont incendiées et détruites, probablement par l’invasion des Louwites, peuple indo-européen apparenté aux Hittites venu des Balkans[65].

- 2400-2000 av. J.-C. : occupation du site du Bronze ancien Al-Rawda (en) à 80 km à l'est de Hama en Syrie. C'est une ville neuve de forme circulaire de 16 hectares au plan préétablit de rues rayonnantes, défendu par quatre lignes de fortifications[72].

- 2348 av. J.-C. : date présumée du Déluge biblique selon Lemaistre de Sacy[73].

- 2340-2190 av. J.-C. : Sargon d'Akkad unifie les cités-États de Mésopotamie, et forme un premier empire[66]. Cette prospérité est interrompue par l'invasion des Gutis, peuple montagnard descendu du Zagros.

- 2112-2004 av. J.-C. : la troisième dynastie d'Ur domine toute la Mésopotamie[74] (période néo-sumérienne).

Europe

- Vers 3500-2000 av. J.-C. : âge du bronze ancien en Grèce et dans la mer Égée (Helladique, Cycladique et Minoen). Poursuite de l’accroissement numérique des habitats (fermes ou villages isolés), qui dénote un accroissement correspondant de la population ou une meilleure exploitation des terres cultivables (Argolide, Béotie). En Thessalie, les emplacements occupés au néolithique continuent d’être le plus souvent du début de l’âge du bronze. Dans la Grèce du Sud, des villages nouveaux apparaissent, souvent sur des buttes en bordure de mer ou sur des collines basses contrôlant les plaines[75].

- 3500-2500 av. J.-C. : civilisation néolithique tardive de la culture Seine-Oise-Marne[76]. allées couvertes et hypogées, qui accueillent parfois plusieurs centaines de défunts.

- Vers 3400-2150 av. J.-C. : construction d’un complexe de monuments comprenant Maeshowe, les pierres levées de Stenness, le Ness of Brodgar et le cercle de Brodgar sur Mainland, île principale des Orcades, entre les lochs Harray et Stenness, en Écosse[77].

- 3350-2150 av. J.-C. : constructions de l'enclos funéraire de Perdigões au Portugal, ensemble d'enceintes matérialisées par un système de fossés concentriques, utilisées au Néolithique Final (3350-2900 av. J.-C.) et au Chalcolithique (2900-2150 av. J.-C.)[78].

- 3200-2300 av. J.-C. :

- culture de la céramique perforée au sud de la Scandinavie[79].

- culture de Fatianovo-Balanovo (Russie) et culture du Dniepr moyen (nord de l'Ukraine et en Biélorussie), extensions orientales de la culture de la céramique cordée[80].

- Vers 3100-2500 av. J.-C. : occupation du village néolithique de Skara Brae sur la côte occidentale de Mainland, dans les Orcades, au nord de l'Écosse[81].

- IIIe millénaire av. J.-C. : tombe mégalithique de type angevin de La Frébouchère, en Vendée[82] ; il s'agit d'une longue dalle plate de 10 m de long, soutenue par huit pierres verticales, formant une grotte artificielle, peut-être initialement recouverte de terre.

- Vers 3000-2200 av. J.-C. : cultures de la céramique cordée et des haches de combat en Europe du Nord (de la Russie centrale aux Pays-Bas et à la Suisse), caractérisées par la pratique de l'inhumation en sépultures individuelles. Ce sont des agriculteurs et éleveurs de moutons et de chevaux, des guerriers et des commerçants (métaux, ambre)[83]. Ils sont liés génétiquement à la culture Yamna de la steppe pontique.

- 3000-2000 av. J.-C. : helladique ancien en Grèce continentale. Phases chalcolithiques HA I (3000-2500 av. J.-C.) et HA II (2500-2200 av. J.-C.), âge du bronze à partir de la phase HA III (2200-2000 av. J.-C.). La péninsule hellénique atteint un degré de civilisation avancé vers 2600 av. J.-C. : grandes demeures de pierre et de briques, palais aux toits de tuiles (maisons à corridor), bijoux d’or et d’argent (Lerne, Tirynthe, Asinè), villes fortifiées (golfe de Nauplie). Ces palais et ces fortifications sont détruits entre 2100 et 2000 av. J.-C., quand commence l'helladique moyen, avec l'arrivée des Achéens[65] - [84].

.jpg.webp)

- 3000-2500 av. J.-C. : la tombe PP4 du tholos de Montelirio (es) à Valencina de la Concepción en Andalousie livre un riche mobilier funéraire dont trente-neuf objets en ivoire d’éléphant d’Asie parmi lesquels un manche de poignard associé à une lame en cristal de roche[85]. Cet objet exceptionnel marque à la fois le statut particulier de l’individu inhumé et l’ampleur des réseaux d’échanges établis[86].

- 3000-1900 av. J.-C. : exploitation des mines de silex de Grime's Graves (en) dans le Norfolk, près de Brandon en Angleterre.

- 2900-2150 av. J.-C. : néolithique final en Europe occidentale[87]. Développement de la civilisation des vases campaniformes (vers 2900-2000 av. J.-C.), souvent associés à des sépultures individuelles refermant aussi des dagues de cuivre. Éleveurs de bovins installés sur les axes de communication, ce sont également des marchands qui semblent contrôler le trafic du cuivre et du sel gemme en Europe centrale[83].

- Vers 2900 av. J.-C. : cercle de pierres du site de Callanish sur la côte ouest de l'île de Lewis, dans les Hébrides, en Écosse[88].

- Vers 2800-2400 av. J.-C. : période d'exploitation intensive du silex du Grand-Pressigny en Touraine. Le débitage pressignien produit de grandes lames par percussion indirecte pouvant atteindre près de 40 cm, débitées à partir de nucléus dits en « livre de beurre »[89]

- Vers 2800-2100 av. J.-C. : construction de la phase néolithique de la structure en pierres dressées de Stonehenge, site mégalithique dans l'actuel Wessex en Angleterre (Stonehenge I)[90].

- 2800-2300 av. J.-C. : deuxième période de la civilisation des Cyclades en mer Égée. Cycladique Ancien II (CA II) dit aussi Culture Kéros-Syros. Apogée de la production des idoles cycladiques[91].

- 2700 à 1855 av. J.-C. : civilisations d’Abealzu-Filigosa et de Monte Claro en Sardaigne[92].

- 2600-1900 av. J.-C. : période pré-palatiale de la civilisation minoenne en Crète (Minoen Ancien). Introduction de la métallurgie du bronze par des immigrants venus d’Égypte ou d’Asie mineure. Échanges commerciaux avec l’Égypte (or), l’Asie mineure (cuivre) et les Cyclades (argent, obsidienne)[93]. L’utilisation du tour de potier pendant la troisième phase du Minoen Ancien (vers 2100-1900 av. J.-C.) permet l’industrialisation de la céramique[94].

- Vers 2600-2400 av. J.-C. : constitution des premiers centres miniers et de métallurgie d’Europe occidentale révélés par la découverte de creusets utilisés pour la fonte du cuivre dans plusieurs régions d'Italie (Monte d'Accodi en Sardaigne, lac de Ledro dans le Trentin, Buccino), à Terrina IV près d'Aleria en Corse[95], Los Millares près de Murcie au sud de l’Espagne, à Zambujal au Portugal, à Cabrières en Languedoc[96]. Certaines perles de cuivre auraient servi d’étalon pour les échanges dès cette époque.

- Vers 2500-1200 av. J.-C. : période III-B-C-D de la phase camunienne des gravures rupestres du Val Camonica, dans la province de Brescia, dans le Nord de l'Italie, correspondant à l'âge du bronze. Disparition des statues-menhirs. Le choix des thèmes et le style artistique montrent une société plus hiérarchisée avec la prédominance des guerriers (armes)[97].

- 2300-2000 av. J.-C. : cycladique ancien III (CA III) dit aussi culture Phylakopi. Les Cyclades subissent l’influence de la civilisation crétoise[98].

- 2300-2050 av. J.-C. : bronze Ancien III en Grèce[75].

- 2300-1800 av. J.-C. : culture de Fontbouisse[99]. Enceintes de pierres sèches en Provence et en Languedoc. Les villages chalcolithiques de Fontbouisse comprennent 10 à 15 maisons en dalles de calcaire, de forme allongée avec des absides ovalaires de 10 à 22 m. La couverture était composée d’une charpente de bois recouverte de lauzes, complétée par des chaumes ou roseaux. Certains villages étaient fortifiés par des enceintes trapézoïdales renforcées de tours circulaires.

- Vers 2300 av. J.-C. : tombe de l’archer d’Amesbury, un homme de 35 à 45 ans enterré dans une riche sépulture campaniforme près de Stonehenge, en Angleterre. L’analyse de son émail dentaire montre qu’il est originaire d’une région alpine ; des poignards fabriqués avec du cuivre venu d’Espagne et du sud-ouest de la France ont été retrouvés dans sa tombe. Cette découverte étaye la théorie que l’Europe du Bronze ancien est alors un vaste espace relationnel intégré où des voyageurs échangent des biens matériels, mais aussi des idées et des cultes. Une tombe contemporaine, dite de l’archer de Stonehenge contient le corps d’un homme de 25 à 30 ans, originaire du sud de l’Angleterre. Ila été tué par trois flèches à pointes de silex tirées à bout portant, ce qui suggère une exécution[101] - [102].

- Vers 2200–2000 av. J.-C. : de grandes quantités de lunules en or sont produites pour la plupart en Irlande, mais aussi en Grande-Bretagne et près des côtes atlantiques du continent[103].

- 2200-1890 av. J.-C. : le dolmen de Son Oleza (en) à Majorque, associé à la culture campaniforme, est le plus ancien dolmen des Baléares, qui ne compte que sept spécimens connus dont deux ont une datation au radiocarbone d'environ 1750 à 1550 av. J.-C.[104].

- 2150-1800 av. J.-C. : âge du bronze ancien en Europe occidentale[87]. Plusieurs foyers de civilisation se développent sur les secteurs riches en cuivre ou en étain du nord-ouest de la France (tumulus armoricains), du sud de l’Angleterre (Wessex), d’Europe centrale (Unétice), du sud de l’Espagne (El Argar), du sud des Carpates... Des réseaux d’échanges économiques et culturels s’établissent entre les différentes régions, bien visibles dans les tombes des élites de culture campaniforme (Bush Barrow (en), Kernonen, Sögel près de Drouwen aux Pays-Bas)[102].

- Vers 2100-2000 av. J.-C. : construction de la phase chalcolithique de Stonehenge (Stonehenge II)[90].

Notes et références

- Murielle Meurisse-Fort, Enregistrement haute résolution des massifs dunaires : Manche, mer du Nord et Atlantique : le rôle des tempêtes, Paris, Éditions Publibook, , 306 p. (ISBN 978-2-7483-4584-1, présentation en ligne)

- Sylvain Ozainne, Un néolithique ouest-africain : cadre chrono-culturel, économique et environnemental de l'Holocène récent en pays dogon (Mali), Francfort-sur-le-Main, Africa Magna Verlag, , 259 p. (ISBN 978-3-937248-33-2, présentation en ligne)

- Robert Cornevin et Marianne Cornevin, Histoire de l'Afrique, Payot, (présentation en ligne)

- Agnès Gelbert, Ceramic traditions and technical borrowings in the Senegal Valley, Les Éditions de la MSH, , 104 p. (ISBN 978-2-7351-0959-3, présentation en ligne)

- Aboubacry Moussa LAM, Le Sahara ou la vallée du Nil, menaibuc, , 105 p. (ISBN 978-2-911372-42-1, présentation en ligne)

- Patrick Mouguiama-Daouda, Contribution de la linguistique à l’histoire des peuples du Gabon : La méthode comparative et son application au bantu., Paris, (ISBN 9782271078209, présentation en ligne)

- Alain Rodrigue, Préhistoire du Maroc, Eddif, , 117 p. (ISBN 978-9981-896-16-1, présentation en ligne)

- Georges Souville, « Témoignages sur l'âge du bronze au Maghreb occidental », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 130, no 1, , p. 97-114 (présentation en ligne)

- Bernard Lugan, op. cit, p. 28.

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 309.

- Bernard Lugan, Histoire de l'Afrique du Nord : Des origines à nos jours, Éditions du Rocher, , 736 p. (ISBN 978-2-268-08535-7, présentation en ligne)

- Augustin F.-C. Holl, « Dhar Tichitt, Walata et Nema », Les nouvelles de l'archéologie, no 127, , p. 35-39 (présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, Une histoire des civilisations : comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, Paris, Éditions La Découverte, , 601 p. (ISBN 978-2-7071-8878-6, présentation en ligne), p. 198204

- John Desmond Clark, Steven A. Brandt, From Hunters to Farmers : The Causes and Consequences of Food Production in Africa, University of California Press, , 433 p. (ISBN 978-0-520-04574-3, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 217.

- David N. Edwards, The Nubian Past : An Archaeology of Sudan, Routledge, , 360 p. (ISBN 978-1-134-20087-0, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 362.

- James G. Cusick, Studies in Culture Contact : Interaction, Culture Change, and Archaeology, SIU Press,, , 512 p. (ISBN 978-0-8093-3409-4, présentation en ligne)

- Philip D. Curtin, African history, Longman, (ISBN 978-0-582-64663-6, présentation en ligne)

- Ruth Whitehouse, Macmillan Dictionary of Archaeology, Springer, , 597 p. (ISBN 978-1-349-04874-8, présentation en ligne)

- Corinne Julien, Histoire de l'humanité : 3000 à 700 av. J.-C, UNESCO, , 1402 p. (ISBN 978-92-3-202811-2, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 222.

- Human origin sites and the World Heritage convention in the Americas, vol. 2, UNESCO Publishing, (ISBN 978-92-3-100141-3, présentation en ligne)

- Michel Bertrand, Jean-Michel Blanquer, Antoine Coppolani, Isabelle Vagnoux, Les Amériques : Du Précolombien à 1830, vol. 1, Groupe Robert Laffont, , 1380 p. (ISBN 978-2-221-19791-2, présentation en ligne)

- Jacques Malengreau, Sociétés des Andes : des empires aux voisinages, Karthala, , 454 p. (ISBN 978-2-86537-586-8, présentation en ligne)

- Jorge Juan Eiroa, La prehistoria II, Ediciones Akal, , 56 p. (ISBN 978-84-460-0387-8, présentation en ligne)

- (en) Helaine Silverman et William Isbell, Handbook of South American Archaeology, New York, Springer Science & Business Media, , 1191 p. (ISBN 978-0-387-74907-5, présentation en ligne)

- Guy Lasserre, « Du maïs sauvage au maïs cultivé : les découvertes de Tehuacan (Mexique) », Les Cahiers d'Outre-Mer, vol. 17, no 67, , p. 314-324 (présentation en ligne)

- Véronique Darras, « La Mésoamérique précolombienne », Historiens et géographes, Association des professeurs d’histoire et de géographie, (présentation en ligne)

- Jorge Enrique Hardoy, Pre-Colombian Cities, Routledge, , 640 p. (ISBN 978-1-135-68724-3, présentation en ligne)

- Marino Maggetti et Bruno Messiga, Geomaterials in Cultural Heritage, Geological Society of London, , 351 p. (ISBN 978-1-86239-195-6, présentation en ligne)

- Peter Rowley-Conwy, Arctic Archaeology, vol. 3, Psychology Press, , 176 p. (ISBN 978-0-415-19810-3, présentation en ligne)

- Patrice Lecoq et Eric Taladoire, Les civilisations précolombiennes : « Que sais-je ? » no 567, Presses Universitaires de France, , 128 p. (ISBN 978-2-13-073679-0, présentation en ligne)

- Brink, M. & Achigan-Dako, E.G., Ressources végétales de l'Afrique tropicale. Plantes à fibres, vol. 16, PROTA, , 659 p. (ISBN 978-92-9081-483-2, présentation en ligne)

- Marc Azéma et Laurent Brasier, Le beau livre de la préhistoire : De Toumaï à Lascaux 4, Dunod, , 420 p. (ISBN 978-2-10-075789-3, présentation en ligne)

- Kenneth Townsend, First Americans : A History of Native Peoples, Combined Volume : A History of Native Peoples, PowerPoints, Routledge, , 670 p. (ISBN 978-1-351-66518-6, présentation en ligne)

- A. H. Dani, History of Civilizations of Central Asia : The Dawn of Civilization : Earliest Times to 700 B.C., vol. 1, UNESCO, (ISBN 978-92-3-102719-2, présentation en ligne)

- Roger Blench et Matthew Spriggs, Archaeology and Language II : Archaeological Data and Linguistic Hypotheses, Routledge, , 456 p. (ISBN 978-1-134-82869-2, présentation en ligne)

- Ian C. Glover, « The late stone age in Eastern Indonesia », World Archaeology, vol. 9, (présentation en ligne)

- Robin Coningham et Ruth Young, The Archaeology of South Asia : From the Indus to Asoka, c.6500 BCE–200 CE, Cambridge University Press, (ISBN 978-1-316-41898-7, présentation en ligne)

- Charles Kahn, World History : Societies of the Past, Portage & Main Press, , 358 p. (ISBN 978-1-55379-045-7, présentation en ligne)

- Michel Boivin, Histoire de l'Inde : « Que sais-je ? » no 489, Presses Universitaires de France, , 128 p. (ISBN 978-2-13-073032-3, présentation en ligne)

- Louis Frédéric, Le Nouveau Dictionnaire de la civilisation indienne : Édition intégrale, Groupe Robert Laffont, , 3127 p. (ISBN 978-2-221-21774-0, présentation en ligne)

- Sarwat Anis Al-Assiouty, Civilisations de répression et forgeurs de livres sacrés, Letouzey & Ané, , 413 p. (ISBN 978-2-7063-0198-8, présentation en ligne)

- Pierre-Louis Viollet, L'hydraulique dans les civilisations anciennes : 5000 ans d'histoire, Presses des Ponts, , 383 p. (ISBN 978-2-85978-397-6, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 291.

- Dominique Guillaud, Christian Huetz de Lemps, Olivier Sevin, Îles rêvées : territoires et identités en crise dans le Pacifique insulaire, Presses Paris Sorbonne, , 375 p. (ISBN 978-2-84050-268-5, présentation en ligne)

- Marie-Sybille de Vienne, Brunei de la thalassocratie à la rente : de la thalassocratie à la rente, CNRS, , 307 p. (ISBN 978-2-271-07476-8, présentation en ligne)

- François Gautier, Nouvelle histoire de l'Inde, Archipel, , 238 p. (ISBN 978-2-8098-2287-8, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Pierre-François Souyri, Archéologie et patrimoine au Japon, Les Éditions de la MSH, , 146 p. (ISBN 978-2-7351-1547-1, présentation en ligne)

- Nelly Naumann, Japanese Prehistory : The Material and Spiritual Culture of the Jōmon Period, Otto Harrassowitz Verlag, , 273 p. (ISBN 978-3-447-04329-8, présentation en ligne)

- Amalananda Ghosh, An Encyclopaedia of Indian Archaeology, BRILL, (ISBN 978-90-04-09264-8, présentation en ligne)

- (en) Li Liu et Xingcan Chen, The archaeology of China : from the late paleolithic to the early bronze age, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-64310-8, présentation en ligne)

- Harper Collins atlas of archaeology, Borders Press in association with Harper Collins Publishers, (ISBN 978-0-7230-1005-0, présentation en ligne)

- Charles Higham, Encyclopedia of Ancient Asian Civilizations, Infobase Publishing, , 465 p. (ISBN 978-1-4381-0996-1, présentation en ligne)

- Cereals in China, CIMMYT (ISBN 978-970-648-177-1, présentation en ligne)

- Berit Hildebrandt, Silk : Trade & Exchange along the Silk Roads between Rome and China in Antiquity, Oxbow Books, (ISBN 978-1-78570-280-8, présentation en ligne)

- Xavier Walter, Petite histoire de la Chine, Éditions Eyrolles, , 202 p. (ISBN 978-2-212-86174-7, présentation en ligne)

- Richard C. Foltz, Iran in World History, Oxford University Press, , 168 p. (ISBN 978-0-19-933550-3, présentation en ligne)

- Jean-Claude Margueron, Le Proche-Orient et l'Égypte antiques, Hachette Éducation Technique, , 416 p. (ISBN 978-2-01-140096-3, présentation en ligne)

- Andrea L. Stanton, Edward Ramsamy, Peter J. Seybolt, Carolyn M. Elliott, Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa : An Encyclopedia, SAGE Publications, , 1976 p. (ISBN 978-1-4522-6662-6, présentation en ligne)

- Vincent Lemire, Katell Berthelot, Julien Loiseau et Yann Potin, Jérusalem. Histoire d'une ville-monde des origines à nos jours, Flammarion, , 539 p. (ISBN 978-2-08-139490-2, présentation en ligne)

- Pierre Miroschedji, « Données nouvelles sur le Bronze ancien de Palestine : les fouilles de Tel Yarmouth », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 132, no 1, , p. 186-211 (présentation en ligne)

- Corinne Julien, op. cit, p. 505.

- Georges Roux, La Mésopotamie, Seuil, , 473 p. (ISBN 978-2-02-008632-5, présentation en ligne)

- Clara Filet, Révolutions : L’archéologie face aux renouvellements des sociétés, Éditions de la Sorbonne, (ISBN 979-10-351-0069-8, présentation en ligne)

- Mary Aiken Littauer, Joost H. Crouwel, Peter Raulwing, Selected Writings on Chariots and Other Early Vehicles, Riding and Harness, BRILL, , 609 p. (ISBN 978-90-04-11799-0, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'Histoire, Fayard, , 320 p. (ISBN 978-2-213-67923-5, présentation en ligne)

- Richard J. Clifford, Wisdom Literature in Mesopotamia and Israel, Society of Biblical Lit, , 116 p. (ISBN 978-1-58983-219-0, présentation en ligne)

- William H. Stiebing Jr., Susan N. Helft, Ancient Near Eastern History and Culture, Routledge, , 468 p. (ISBN 978-1-134-88083-6, présentation en ligne)

- William H. Stiebing Jr., Susan N. Helft, op. cit, p. 183.

- Abraham Akkerman, Phenomenology of the Winter-City : Myth in the Rise and Decline of Built Environments, Springer, , 230 p. (ISBN 978-3-319-26701-2, présentation en ligne)

- André Parrot, Bible et archéologie, Labor et Fides, (présentation en ligne)

- Mohammed El Faïz, L'agronomie de la Mésopotamie antique : analyse du "Livre de l'agriculture nabatéenne" de Qût̲âmä, BRILL, , 332 p. (ISBN 978-90-04-10199-9, présentation en ligne)

- Jean-Claude Poursat, La Grèce préclassique : Des origines à la fin du VIe siècle, Points, , 225 p. (ISBN 978-2-7578-4500-4, présentation en ligne)

- Marcel Otte, op. cit, p. 125.

- Andrew Jennings, Silke Reeploeg et Angela Watt, Northern Atlantic Islands and the Sea : Seascapes and Dreamscapes, Cambridge Scholars Publishing, , 270 p. (ISBN 978-1-4438-9268-1, présentation en ligne)

- António Carlos Valera, Ana Maria Silva, José Enrique Márquez Romero, « The temporality of Perdigões enclosures: absolute chronology of the structures and social practices », Revista de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla, no 23, , p. 11-26 (présentation en ligne)

- T. Douglas Price, Ancient Scandinavia : An Archaeological History from the First Humans to the Vikings, Oxford University Press, , 416 p. (ISBN 978-0-19-023199-6, présentation en ligne)

- (en) J. P. Mallory et Douglas Q. Adams, Encyclopedia of Indo-European culture, Taylor & Francis, , 829 p. (ISBN 978-1-884964-98-5, présentation en ligne), p. 651

- Trudy Ring, Noelle Watson et Paul Schellinger, Northern Europe : International Dictionary of Historic Places, Routledge, , 900 p. (ISBN 978-1-136-63944-9, présentation en ligne)

- Michel Chamard, La Vendée pour les Nuls poche, edi8, (ISBN 978-2-412-01908-5, présentation en ligne)

- Marcel Otte, La protohistoire, Bruxelles/Paris, De Boeck Supérieur, , 382 p. (ISBN 978-2-8041-5923-8, présentation en ligne)

- Gustave Glotz et Robert Cohen, Histoire grecque, vol. 1, Presses Universitaires de France, (ISBN 978-2-13-079108-9, présentation en ligne)

- Jean Guilaine, Les Chemins de la Protohistoire : Quand l'Occident s'éveillait (7000-2000 avant notre ère), Odile Jacob, , 256 p. (ISBN 978-2-7381-3963-4, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 230.

- .Laure Salanova, Paul Brunet, Richard Cottiaux, Tony Hamon, Fabien Langry-François, Rémi Martineau, Angélique Polloni, Caroline Renard, Maïténa Sohn, « Du Néolithique récent à l’âge du Bronze dans le centre nord de la France : les étapes de l’évolution chrono-culturelle », Revue archéologique de Picardie, no 28, , p. 77-102 (présentation en ligne)

- Robin Melrose, Religion in Britain from the Megaliths to Arthur : An Archaeological and Mythological Exploration, McFarland, , 284 p. (ISBN 978-1-4766-2426-6, présentation en ligne)

- Jimmy Linton, « Gestion et utilisation des éclats en silex du Grand-Pressigny au Néolithique final entre l’aire de production et le lac de Neuchâtel », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 111, no 2, , p. 291-305 (présentation en ligne)

- Marc Azéma et Laurent Brasier, Le beau livre de la préhistoire : De Toumaï à Lascaux 4, Dunod, , 420 p. (ISBN 978-2-10-075789-3, présentation en ligne)

- Les Inventaires d'Universalis. La Grèce, vol. 3, Encyclopaedia Universalis, (ISBN 978-2-85229-134-8, présentation en ligne)

- Jeannine Léon Leurquin, Atlas préhistorique et protohistorique de la Sardaigne, L'Harmattan, , 288 p. (ISBN 978-2-7384-4826-2, présentation en ligne)

- Demetrios Protopsaltis, An Encyclopedic Chronology of Greece and Its History, Xlibris Corporation, , 402 p. (ISBN 978-1-4691-3999-9, présentation en ligne)

- Jean Tulard, Histoire de la Crète, Que sais-je ?, , 128 p. (ISBN 978-2-13-065663-0, présentation en ligne)

- Gabriel Camps, « Terrina et le terrinien. Recherche sur le chalcolithique de la Corse », Publications de l'École Française de Rome, no 109, (présentation en ligne)

- Paul Ambert, « Les mines préhistoriques de Cabrières (Hérault) : quinze ans de recherches. État de la question », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 92, no 4, , p. 499-508 (présentation en ligne)

- Emmanuel Anati, « The Way of Life Recorded in the Rock Art of Valcamonica », sur Underslös museum

- (en) Carl Waldman et Catherine Mason, Encyclopedia of European Peoples, Infobase Publishing, , 955 p. (ISBN 978-1-4381-2918-1, présentation en ligne), p. 225

- Jan G. P. Best, Nanny M. W. de Vries, Interaction and Acculturation in the Mediterranean : Proceedings of the Second International Congress of Mediterranean Pre- and Protohistory, Amsterdam, 19-23 November 1980, vol. 3, John Benjamins Publishing, , 238 p. (ISBN 978-90-6032-195-9, présentation en ligne)

- Jeremy Black, War : A Short History, A&C Black, , 192 p. (ISBN 978-1-4411-7953-1, présentation en ligne)

- Robin Melrose, Religion in Britain from the Megaliths to Arthur : An Archaeological and Mythological Exploration, McFarland, , 284 p. (ISBN 978-1-4766-6360-9, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, op. cit, p. 244.

- Needham, S., « Chronology and Periodisation in the British Bronze Age », Acta Archaeologica, no 67, , p. 121–140

- W. Waldren, « A New Megalithic Dolmen from the Balearic Island of Mallorca: Its Radiocarbon Dating amd Artefacts », Oxford Journal of Archaeology, vol. 20, no 3, (présentation en ligne)

.jpg.webp)