Abu Salabikh

Abu Salabikh (Abū Ṣalābīḫ) est un site archéologique de la Mésopotamie antique, correspondant à une petite ville de l’époque des Dynasties archaïques (DA, IIIe millénaire av. J.-C.) dont le nom n’est pas connu avec certitude : on avance le plus souvent Eresh, mais ce peut également être Kesh.

| Abu Ṣalabikh | ||

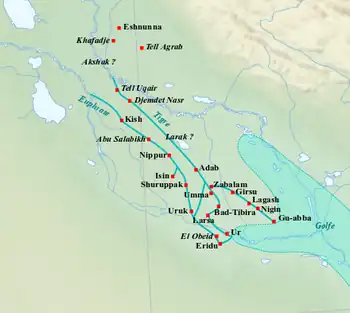

Localisation d'Abu Salabikh et des sites principaux de Mésopotamie méridionale du IIIe millénaire av. J.-C.. | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Gouvernorat | Al-Qadisiyya | |

| Coordonnées | 32° 16′ nord, 45° 05′ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Irak

| ||

| Histoire | ||

| Période d'Uruk | c. 3400-2900 av. J.-C. | |

| Période des dynasties archaïques | c. 2900-2350 av. J.-C. | |

Fouilles

Le site a été fouillé dans les années 1960 par l’Institut oriental de Chicago, qui ont notamment découvert un lot de plus de 500 tablettes. De nouvelles fouilles sont entreprises par Nicholas Postgate de 1975 à 1989, cherchant à reconstituer la vie des habitants de cette petite cité, grâce à l’archéologie (quelques textes ont également été mis au jour).

Urbanisme et architecture

Le site est divisé en quatre tells, dont le plus ancien, situé au sud-ouest, est peuplé à la période d'Uruk (Uruk mound)[1].

Le tell principal, s’étendant sur 12 hectares, est le lieu de l’habitat de la période des dynasties archaïques, encadré par un mur défensif de près de 1 400 mètres de long, ceignant une surface de 10 hectares. Il est possible que la ville construite au début du DA soit issue d’un projet planifié, car elle semble présenter à l’origine un plan géométrique. L’Euphrate bordait sans doute le tell principal à cette époque, et le changement de son cours a pu motiver l’abandon du site à la fin du IIIe millénaire av. J.-C.

L’urbanisme d’Abu Salabikh est caractérisé par de grandes maisons, collées les unes aux autres, entre lesquelles sont tracées de petites rues, quelques axes principaux partant des portes de la cité servant d’artères majeures pour la circulation dans la ville. Un espace de 4 hectares (une vingtaine de maisons) a été scrupuleusement fouillé. Les bâtiments fouillés sont des maisons en grande majorité, aucun autre type d’établissement n’a été identifié avec certitude : un temple devait être situé au sud du tell, là où ont été retrouvées les archives dans les années 1960, et peut-être un autre bâtiment administratif au nord. Les résidences, qui occupent la majorité de l’espace du tell principal (peut-être jusqu’à 90 % du bâti), sont organisées autour d’un espace central, desservant généralement deux pièces puis de plus petites salles. Elles mesurent en moyenne 343 m2.

Des tombes étaient situées sous les maisons. Ce sont de simples fosses, mais le matériel qu’elles renfermaient présente une situation de diversité sociale notable, même si la majorité sont celles de personnes riches, ayant livré de nombreux objets de valeur. Certaines sont individuelles, d’autres collectives.

Une aire comprenant de nombreux fours à céramique est située à l’extrémité nord de la cité, avec de nombreuses empreintes de sceaux semblant indiquer que les artisans travaillaient pour une institution ; d’autres fours du même type ayant été mis au jour hors des murailles. Il semble qu’un palais de la fin du DA se trouve sur le tell sud.

Une brique au nom du roi Amar-Sîn de la troisième dynastie d'Ur, sans contexte stratigraphique, a été mise au jour sur le site. Il n'y a pas de trace d'occupation postérieure, le site étant très érodé. Mais une inscription mise au jour dans un sondage porte le nom du Bit-Yakin, confédération chaldéenne de la première moitié du Ier millénaire av. J.-C. qui est implantée dans la région[2].

Tablettes

Les archives retrouvées à Abu Salabikh sont surtout des textes scolaires, mais aussi littéraires, avec des listes lexicales, pour une poignée de textes administratifs. On trouve des hymnes, des recueils de proverbes, ainsi que le plus ancien exemplaire des Instructions de Shuruppak, un texte de « sagesse » sumérienne. Les textes mythologiques sont trop fragmentaires ou obscurs pour être bien compris.

Ces tablettes sont à peu près contemporaines de celle retrouvée à Fara (Shuruppak), soit au DA IIIa (c. 2600-2500 av. J.-C.). Mais alors que celles de ce dernier site sont rédigées dans un contexte sumérien, les textes d’Abu Salabikh, témoignent d’une région peuplée de plus de Sémites, des « Akkadiens » avant Akkad donc. Sur les noms de personnes, 40 % sont akkadiens. Mais les textes sont rédigés en sumérien. Abu Salabikh se situe manifestement dans l'aire d'influence du royaume de Kish (la « civilisation de Kish » selon les propositions d'I. Gelb), la plus importante puissance politique de la partie nord de la Basse Mésopotamie à cette époque, peut-être même fait-elle partie de cet État. Les textes d’Abu Salabikh présentent également des similitudes avec ceux d’Ebla, plus tardives, ce qui montre la proximité existant entre les populations sémites du Proche-Orient des Dynasties archaïques.

Bibliographie

- (en) John N. Postgate, « Abu Salabikh », dans Eric M. Meyers (dir.), Oxford Encyclopaedia of Archaeology in the Ancient Near East, Volume 1, Oxford et New York, 1997, p. 9-10

- (en) Robert D. Biggs, Inscriptions from Tell Abu Salabikh, Chicago, 1974

- (de) Manfred Krebernik, « Die Texte aus Fāra und Tell Abu Ṣalābīḫ », dans Joseph Bauer, Robert K. Englund et Manfred Krebernik, Mesopotamien: Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit, 1998, p. 235-427

Lien interne

Notes et références

- (en) S. Pollock, M. Pope et C. Coursey, « Household Production at the Uruk Mound, Abu Salabikh, Iraq », dans American Journal of Archaeology 100/4, 1996, p. 683-698

- Cité par (en) Sami Said Ahmed, Southern Mesopotamia in the time of Ashurbanipal, La Haye-Paris, 1968, p. 25 n. 25.