XXIIe siècle av. J.-C.

../.. | IVe millénaire av. J.-C. | IIIe millénaire av. J.-C. | IIe millénaire av. J.-C. | ../..

XXXe siècle av. J.-C.

| XXIXe siècle av. J.-C.

| XXVIIIe siècle av. J.-C.

| XXVIIe siècle av. J.-C.

| XXVIe siècle av. J.-C.

XXVe siècle av. J.-C.

| XXIVe siècle av. J.-C.

| XXIIIe siècle av. J.-C.

| XXIIe siècle av. J.-C.

| XXIe siècle av. J.-C.

Événements

- Événement climatique de 4200 BP, sévère sécheresse qui dure sans doute tout le siècle et est la cause possible de la fin de plusieurs cultures et civilisations.

Asie

- Vers 2200 av. J.-C. : des habitants de la vallée de l’Indus s’installent à Shortughai, à proximité des mines de lapis-lazuli d’Afghanistan[1].

- 2207 av. J.-C. : la dynastie Xia (2207-1766 av. J.-C.) est fondée en Chine selon la légende par Yu le Grand. Ce dernier aurait contrôlé les inondations du fleuve Jaune en inventant des techniques d’irrigation[2]. L’empereur Shun, impressionné par les efforts de Yu, le choisit au lieu de son propre fils pour régner après lui. La dynastie des Xia n’est pas attestée par l’archéologie mais la civilisation des Shang est présente dès cette époque sur le site d’Erlitou (Bo, première des cinq capitales des Shang) où a été découvert le plus ancien palais.

Proche-Orient

- Vers 2200 av. J.-C. :

- En Anatolie occidentale et méridionale, Troie II, Beycesultan, Tarse et toutes les villes de la plaine de Konya sont incendiées. De vastes zones retournent au nomadisme. Cette invasion venue des Balkans (la Thrace aussi est ravagée) serait l’œuvre des Louwites, peuple indo-européen apparenté aux Hittites[3]. L’Anatolie a alors atteint un certain niveau de richesse à en juger d’après le mobilier des tombes et les trésors retrouvés à Troie (trésor de Priam) ou à Dorak à proximité de la mer de Marmara (vers 2300) et aussi à Alaca Hüyük (vers 2200) : récipients en or, en argent, en cuivre et en bronze, armes d’apparat en or et fer, « étendards » surprenants et statuettes de taureaux et de cerfs.

- En Anatolie centrale, une nouvelle culture apparaît (céramique peinte de dessins géométriques brun noir ou rouge, puis bicolores sur fond clair et idoles d’albâtre en forme de disques plats d’où jaillissent des têtes triangulaires stylisées), avec pour métropole Kültepe, près de Kayseri (culture cappadocienne)[3].

- 2200-2000 av. J.-C. : troubles en Syrie-Palestine. Toutes les villes palestiniennes sont brûlées, probablement par les Amorrites et par des populations venues d’Anatolie méridionale expulsées par les Louwites. Au Liban, Byblos, dévastée, interrompt son commerce avec l’Égypte. Ebla, Alalah, et Hama seront détruites vers 2000 av. J.-C.[3].

- 2168-2154 av. J.-C.[4] : règne de Shu-turul, roi d’Akkad[3].

- 2155-2142 av. J.-C.[4] : dynastie indépendante et prospérité à Lagash, sous le règne de l’ensí Ur-Baba[3]. Il relève Girsu de ses ruines. Plus de 6 400 tisserands ont pu être dénombrés à Lagash à cette époque[5].

- 2153-2147 av. J.-C.[4] : règne du roi Ur-nigina, fondateur de la quatrième dynastie d’Uruk[3].

- Vers 2150 av. J.-C. : Akkad et Sumer sont envahis et détruits par les Gutis (ou Goutéens), peuple barbare venu du Zagros. Ils détruisent le temple d’Ishtar à Assur et le palais de Naram-Sin à Tell Brack, ravagent la basse vallée de la Diyala. Ils occupent sans doute Akkad, et un de leurs rois, Erridu-Pizir, défend la ville contre les Lullubi et les Hourrites du Kurdistan. Ils se contentent d’une suzeraineté nominale sur Sumer. Les listes dynastiques leur attribuent 21 rois pour 125 années d’une domination caractérisée par une totale anarchie. En fait on ne sait rien sur cette période : les listes épigraphiques contemporaines font totalement défaut, et aucun niveau archéologique n’a pu être défini comme la représentant. Il est clair que la vacance du pouvoir central s’est traduite par un retour aux tendances autonomistes des cités de Sumer[3].

Statue du Lion de Mari. Cuivre, IIe millénaire av. J.-C. Découvert à Mari, dans le Temple des Lions.

- 2147-2136 av. J.-C. : règne d’Ishtup-ilum, shakkanak de Mari. Son effigie, retrouvée dans la salle du trône du palais de Mari, est proche morphologiquement des statues de la série des Gudea, mais à la place de la confiance et de la sérénité du prince de Lagash, on est frappé par l’expression particulièrement sévère et dure, du visage qui laisse penser que le personnage était particulièrement redoutable. Début de la dynastie des Shakkanakku (gouverneurs) à Mari (XXIIe – XIXe siècles av. J.-C.). Même en l’absence de textes, la période des Shakkanakku apparaît comme particulièrement brillante si l’on se fonde sur l’importance des grands travaux qui ont remodelé la ville (nivellement de la cité au nord de la Haute Terrasse) et l’ont couverte de grands bâtiments (Temple aux Lions avec sa haute terrasse, Grand palais royal de Mari, Palais oriental).

- 2146-2141 av. J.-C.[4] : règne d’Ur-gigira, roi d’Uruk[3].

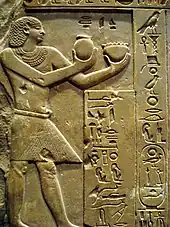

Statue de Gudea en diorite.

- 2141-2122 av. J.-C.[4] : règne de Gudea, ensí de Lagash. Gendre de Ur-Baba, probablement vassal des Goutéens, il fait de Lagash le centre principal de la civilisation néo-sumérienne[3]. Il fait construire le temple de Ningirsu à Girsu : cèdre, buis, pierre de taille venant de l’Amanus, bois, cuivre et asphalte de Mésopotamie septentrionale, du Zagros et de l’Élam, arbres de prix (ébène), or, cuivre, cornaline, lapis-lazuli et autres pierres semi-précieuses des côtes du golfe Persique, des rives méridionales de l’Arabie et de la vallée de l’Indus. Des statues de Gudea en diorite et des fragments de bas-reliefs ont été découverts sur le site de Tello, une des cités de l’État de Lagash.

- 2123-2113 av. J.-C.[4] : règne de Utu-hegal, roi d’Uruk, qui fonde la Ve dynastie d’Uruk[3].

- 2121-2118 av. J.-C.[4] : règne de Ur-Ningirsu, ensí de Lagash[3].

- Vers 2120 av. J.-C. : Utu-hegal d’Uruk marche sur les Gutis. Leur roi Tiriqan tente en vain de parlementer. Il est écrasé au cours d’une bataille et ses généraux sont faits prisonniers. Il se réfugie à Dubrum, au nord d’Umma, mais les habitants le capturent et le livrent au roi d’Uruk. Utu-hegal prend le titre de « roi des quatre régions » qui le met dans la filiation d’Agadé, puis organise le pays sumérien, ou au moins une partie de celui-ci. Il place des gouverneurs à la tête des villes principales, et s’engage dans une renaissance économique qui paraît remarquable et exceptionnellement rapide (il faut penser que les bases étaient plus solides que ne le laisse entendre une documentation par trop lacunaire)[3]. Début de la Période néo-sumérienne.

- 2117-2111 av. J.-C.[4] : règnes de Pirig-me (2117-2115), Ur-gar (2114), Nam-mahazi (2113-2111), ensí de Lagash[3].

Grande ziggourat d'Ur.

- 2112-2095 av. J.-C.[4] : règne de Ur-Nammu, roi d’Ur. Ur-Nammu, gouverneur d’Ur et officier d’Utu-hegal, le supplante (Utu-hegal meurt noyé accidentellement) et fonde la troisième dynastie d’Ur (2112-2004 av. J.-C.), ultime renaissance de la civilisation sumérienne[3]. Roi bâtisseur, il passe pour avoir été animé d’un idéal de justice. Il transmet un recueil de lois, le plus vieux connu : l’étalon monétaire (mine et sicle d’argent) et les poids et mesures (silà, mesure de volume), sont standardisés, les faibles protégés (veuves, orphelins, pauvres, épouses répudiées), certains crimes et délits pénalisés par compensation en argent-métal (viol de l’esclave d'un tiers, faux-témoignage, diffamation, coups et blessures). Ur-Nammu encourage l’agriculture (irrigation), le commerce (port). Sumer connait une période d’expansion commerciale vers le golfe Persique[6]. Ur-Nammu fait construire à Ur un quartier religieux dominé par une grande ziggourat en brique cuite, dédiée au dieu-lune Nanna (Sîn en akkadien). Des constructions similaires voient le jour à Nippur, Uruk, Larsa, Eridu, Assur. Ce sont des tours à étages (en général 3, parfois plus) qui succèdent aux hautes terrasses du début du IIIe millénaire. Un temple est érigé à leur sommet, mais certaines activités culturelles se déroulent dans des cours et temples édifiés au pied[3].

- 2111-2023 av. J.-C.[4] : Lagash est vassalisée par Ur[3].

- Vers 2100 av. J.-C. : stèle d’Ur-Nammu. On constate le retour au mode paratactique habituel et d’une belle exécution du thème de l’ennemi abattu[5].

Égypte

- Vers 2152 av. J.-C.[7] : crise dynastique après le long règne de Pépi II, entraînant un effondrement rapide de l’échelon central du pouvoir. Mérenrê II ne règne qu’un an et Nitocris, son épouse, lui aurait succédé quelque temps[8]. La VIe dynastie prend fin. Elle est la dernière de l'Ancien Empire. La Première Période intermédiaire commence (environ de 2150 à 2040 av. J.-C.[7]). Plusieurs dynasties se succèdent pendant cette période de crise et de révolution sociale et religieuse peu connue. Le désordre dure près de deux siècles. Les rois règnent nominalement mais le pouvoir est aux mains des gouverneurs de province (celui de Coptos, notamment). Une conjoncture climatique difficile entraîne des mouvements de populations vers la vallée du Nil. Les Bédouins du nord-est pénètrent dans le royaume bouleversé et envahissent le delta : les « Lamentations d'Ipou-Our », la « Prophétie de Néferti », textes du Moyen Empire évoquent l’installation d’« Asiatiques » dans le delta, la déposition du roi et le sac du palais de Memphis, le pillage de ses nécropoles. L’archéologie montre que les violences n’ont guère touché l’Égypte au sud de Memphis, où les nécropoles provinciales continuent de se développer, mais à partir du moment où la légitimité royale n’était plus évidente, les provinces se sont semble-t-il détachées d’une autorité centrale définitivement affaiblie[5]. Le papyrus d'Ipou-Our conservé au musée de Leyde fait le récit des troubles[9] et mentionne l’arrêt de la liaison avec Byblos[10].

- 2150-2134 av. J.-C.[11] (dates supposées[12]) : VIIe et VIIIe dynasties à Memphis. La VIIe dynastie est éphémère (Manéthon note : « 70 rois-70 jours »), voire fictive[9]. La VIIIe dynastie comprend vingt-sept souverains, et aurait duré cent-quante-deux ans selon Manéthon[13]. Les gouverneurs du sud auraient formé à cette époque un royaume indépendant avec le gouvernement de la région de Coptos. Le nord est aux mains des Asiatiques (Âamou) et la région de Memphis dirigée par les descendants des rois de l'Ancien Empire.

Stèle d'Héracléopolis. Musée archéologique national de Madrid.

- 2134-2040 av. J.-C.[12] :

- IXe et Xe dynasties d’Héracléopolis[11]. Règnes de Khéty Ier, premier pharaon d’Héracléopolis, puis de Mérikarê et Khéty II (IXe dynastie). Les noms de plusieurs rois sont perdus. Règnes de Neferkarê, Khéty III et Mérikarê II (IXe dynastie)[8]. L’absence de pouvoir central régulateur ne permet plus de pallier les insuffisances de la crue du Nil, ce qui provoque des famines et des mouvements de révolte. L’Enseignement pour Mérikarê fournit les renseignements les plus détaillés sur la période. L’autobiographie du nomarque Ânkhtyfy, retrouvée dans sa tombe de Mo’alla, texte contemporain, atteste des rivalités et des troubles économiques[14]. Khéty Ier rassemble en son pouvoir les nomes de Moyenne-Égypte et du Fayoum et installe sa capitale à Héracléopolis. Il prend le titre de roi de Haute et de Basse-Égypte. Au sud, il rencontre la résistance des princes d’Hermonthis. Les rois de la IXe dynastie, soutenus par les princes de Siout et d’Hermopolis, tentent de regrouper les provinces égyptiennes et de libérer le delta des Asiatiques. Les rois d’Héracléopolis, tout en donnant un prestige renouvelé au dieu de leur ville Harsaphes, tentent de rétablir la prééminence de la cosmogonie solaire pour pallier le particularisme religieux propre à chaque nome.

Stèle funéraire du pharaon Antef II.

- XIe dynastie de Thèbes[11] : Montouhotep Ier, Antef Ier, Antef II, Antef III, règnent en parallèle avec les pharaons de la Xe dynastie d’Héracléopolis. Le prince de Thèbes Antef Ier, après avoir renversé les rois de Coptos, se proclame roi, en compétition avec les pharaons d’Héracléopolis. Ses successeurs réussissent à pacifier la Nubie[15]. À la suite des troubles sociaux, une spiritualité nouvelle se manifeste, tant dans le domaine religieux que politique. Un panthéon différemment structuré se constitue (prédominance d’Amon-Rê), la conception que l’on avait du roi évolue (toujours divin, il est plus proche des humains, médiateur entre les dieux et les hommes), une conscience nouvelle de l’homme apparaît (« épicurisme »). Le monument funéraire et statuaire du roi Montouhotep II à Deir el-Bahari, la statue du chancelier Nakhti (XIe dynastie), provenant d’Assiout, manifestent une évolution stylistique nouvelle en architecture et en sculpture[5]. Le premier temple d’Amon-Rê à Karnak est construit par les pharaons de la XIe dynastie ; la plus ancienne mention écrite du temple date du règne d'Antef II[16].

Notes et références

- Michel Soutif, L'Asie, source de sciences et de techniques, EDP Sciences, , 318 p. (ISBN 978-2-7598-0125-1, présentation en ligne)

- Charles Le Blanc, Profession sinologue, Les Presses de l'Université de Montréal, , 71 p. (ISBN 978-2-7606-2569-3, présentation en ligne)

- Georges Roux, La Mésopotamie, Seuil, , 600 p. (ISBN 978-2-02-008632-5, présentation en ligne)

- Selon la chronologie moyenne qui place le règne d'Hammurabi entre 1792 et 1750

- Jean-Claude Margueron, Le Proche-Orient et l'Égypte antiques, Hachette Éducation Technique, , 416 p. (ISBN 978-2-01-140096-3, présentation en ligne)

- Pierre Allorant, Philippe Tanchoux, Introduction historique au droit, Gualino, (ISBN 978-2-297-06138-4, présentation en ligne)

- John P. O'Neill, Egyptian Art in the Age of the Pyramids, Metropolitan Museum of Art, , 536 p. (ISBN 978-0-87099-907-9, présentation en ligne)

- Nicolas Grimal, Histoire de l’Égypte ancienne, Fayard, , 602 p. (ISBN 978-2-213-64001-3, présentation en ligne)

- G. Mokhtar, Histoire générale de l'Afrique : Afrique ancienne, vol. 2, UNESCO, (ISBN 978-92-3-202434-3, présentation en ligne)

- Véronique Krings, La Civilisation Phénicienne et Punique, vol. 1, BRILL, , 923 p. (ISBN 978-90-04-10068-8, présentation en ligne)

- (en) Steven E. Sidebotham, Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens, The red land : the illustrated archaeology of Egypt's Eastern Desert, Cairo/New York, American Univ in Cairo Press, , 424 p. (ISBN 978-977-416-094-3, présentation en ligne)

- Voir les chronologies comparées des dynasties égyptiennes

- Émile Amélineau, Résumé de l'histoire de l'Égypte : Depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, Collection XIX, (ISBN 978-2-346-03246-4, présentation en ligne)

- Claude Vandersleyen, L'Égypte et la vallée du Nil : De la fin de l'Ancien Empire à la fin du Nouvel, vol. 2, Presses Universitaires de France, , 832 p. (ISBN 978-2-13-073816-9, présentation en ligne)

- Jean Jolly, Histoire du continent africain : de la préhistoire à 1600, vol. 1, Éditions L'Harmattan, , 236 p. (ISBN 978-2-7384-4688-6, présentation en ligne)

- Guillaume Charloux, Karnak avant la XVIIIe dynastie, Soleb, , 564 p. (ISBN 978-2-918157-01-4, présentation en ligne)

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.