Girsu

Girsu est une ancienne ville du pays de Sumer, dont les ruines se trouvent sur le site archéologique de Tello, situé dans le sud de l'Irak actuel, entre le Tigre et le Shatt el-Haï. Il s'agissait d'une des principales villes du territoire de l'ancien royaume de Lagash.

Le site est de forme ovale, couvrant environ 100 hectares, sur lesquels les fouilleurs ont distingué une vingtaine de tells désignés par des lettres (le « tell A », le « tell K », etc.). C'est la capitale religieuse, résidence du dieu dynastique Ningirsu et probablement aussi la capitale politique pour l'époque qui nous est bien documentée (à partir de la période des dynasties archaïques III, c. 2500 av. J.-C.).

On a longtemps identifié ce site comme étant la ville de Lagash elle-même, mais Thorkild Jacobsen a démontré que ce n'était pas le cas[1].

Fouilles

Tello est fouillé à partir de 1877 par Ernest Chocquin de Sarzec, vice-consul de France à Bassorah. Les découvertes encourageantes effectuées lors de sa première campagne lui assurent le soutien du conservateur du musée du Louvre, Léon Heuzey, qui lui prodigue des conseils, de Sarzec n'ayant aucune formation d'archéologue. Les conditions de travail sont difficiles et les campagnes de fouilles sont souvent interrompues, en raison de problèmes logistiques, d'une administration ottomane peu disposée à son égard, des conditions difficiles de l'environnement de Tello (une région de marécages) et par la violence endémique régnant dans la région (révolte des Muntafiq). De Sarzec cesse ses fouilles à Tello en 1900. Épuisé par des problèmes de santé liés en grande partie à ses campagnes de fouilles éprouvantes, il meurt juste après son retour en France sans pouvoir poursuivre son labeur à Tello[2].

Il est relayé à partir de 1903 par le capitaine Gaston Cros, officier de l’armée française guère plus expérimenté dans les fouilles archéologiques, qui prend la direction des fouilles jusqu’en 1909. Pendant les arrêts des recherches, des fouilleurs clandestins issus des tribus arabes locales exhument des objets et tablettes pour les revendre sur les marchés locaux. Cela, ajouté à la faible expérience des bâtiments en briques crues qu’ont les fouilleurs de cette période, fait que les ruines du site de Tello ont été rapidement très dégradées, et sont de ce fait mal connues. C’est avant tout l’impressionnante masse d’objets d’art et de tablettes (plus de 30 000[3]) qui fait de ces fouilles une étape majeure de la redécouverte de la Mésopotamie antique : c'est en les étudiant que François Thureau-Dangin a fait progresser considérablement la connaissance du sumérien. Après une longue interruption, l’abbé Henri de Genouillac fouille le site de 1929 à 1931 avec des méthodes plus académiques, avant d’être relayé par André Parrot pour deux campagnes menées en 1932 et 1933. En tout, Tello a connu vingt campagnes de fouilles, dont les résultats sont souvent difficiles à exploiter en raison de la faible qualité académique des premières fouilles et du fait que nombre des découvertes aient été faites par des fouilleurs clandestins[4].

Le site de Tello a fait l'objet de nouvelles fouilles clandestines après la seconde guerre du Golfe de 2003. À partir de l'automne 2016, de nouvelles campagnes de fouilles ont été entreprises dans le cadre d'un projet conduit par le British Museum et le Bureau des Antiquités d'Irak, sous la direction de Sébastien Rey, visant à former des archéologues dans ce pays. Les fouilles ont eu lieu sur le tell A dans le secteur du temple de Ningirsu, et autour des ruines d'un pont[5].

Période d'Obeid

Un sondage effectué sous la direction de H. de Genouillac sur le Tell K, au centre du site, a révélé qu'il était habité depuis la période d'Obeïd (Ve millénaire), puis durant la période d'Uruk suivante (IVe millénaire), pour laquelle n'a cependant été dégagé aucun édifice mais uniquement quelques sépultures avec du matériel, notamment de la céramique[6].

- Poteries préhistoriques provenant de Tello. Musée du Louvre.

Vase peint de la période d'Obeïd III, v. 5300-4700 av. J.-C.

Vase peint de la période d'Obeïd III, v. 5300-4700 av. J.-C. Gobelet peint de la période d'Obeïd IV, v. 4700-4200 av. J.-C.

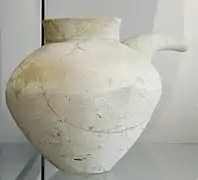

Gobelet peint de la période d'Obeïd IV, v. 4700-4200 av. J.-C. Vase à bec de la période d'Uruk, v. 3500–2900 av. J.-C.

Vase à bec de la période d'Uruk, v. 3500–2900 av. J.-C. Vase à engobe rouge de la période d'Uruk, v. 3500–2900 av. J.-C.

Vase à engobe rouge de la période d'Uruk, v. 3500–2900 av. J.-C.

Période des dynasties archaïques

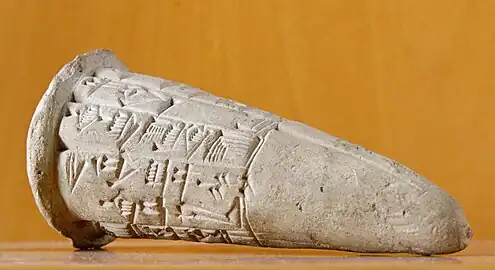

La période ultérieure, celle des dynasties archaïques (DA), est beaucoup mieux connue tant par l'archéologie que par les textes. Le temple du dieu local, Ningirsu (le « Seigneur de Girsu »), l’É-ninnu[7], est l'édifice le plus important du site, attesté par l'épigraphie dès l'époque d'Ur-Nanshe et restauré par plusieurs de ses successeurs. Son emplacement est manifestement sur le Tell A du site mais les niveaux de cette époque n'ont pas été fouillés. Le seul édifice à vocation cultuelle qui ait été fouillé pour cette période est la « Construction inférieure » du Tell K, une sorte de petite chapelle remontant peut-être au DA II. Un autre petit bâtiment mis au jour sur le même tell est la « Maison des Fruits », de fonction énigmatique[8]. Les mises au jour d'objets d'art des périodes archaïques sont plus notables que les découvertes architecturales : reliefs perforés à vocation votive, Stèle des vautours d'E-anatum, vase en argent d'En-metena, etc. Les premiers textes historiques importants de l'histoire mésopotamienne remontent à ces périodes : la Stèle des vautours d'E-anatum encore, les cônes d'En-metena et d'Urukagina. Le règne de ce dernier marque la fin de l'ère des dynasties archaïques. De ces années-là datent la plupart des archives administratives documentant la vie économique et sociale du royaume de Lagash, dont environ 2 000 tablettes des archives du temple de Ba'u (voir plus bas)[9].

Période d'Akkad

Les conquêtes de Lugal-zagesi d'Umma et de Sargon d'Akkad marquent la fin de l'indépendance de Lagash, mais Girsu reste la capitale de la région, reléguée au rang de province. Si des tablettes de cette période ont été retrouvées, aucun monument n’a été identifié comme spécifique à celle-ci (les bâtiments plus anciens pouvant être toujours employés). Quelques objets ont été exhumés, notamment un relief perforé au nom d’une fille de Naram-Sin d'Akkad ainsi que des fragments de stèles.

Gudeau et la seconde dynastie de Lagash

Après le retour à l'indépendance vers le milieu du XXIIe siècle, le roi Gudea entreprend une série d'importantes constructions, qui sont connues par plus d'une centaine d'inscriptions de longueur variable les commémorant, ces apports archéologiques étant là encore maigres. Son plus grand chantier est la reconstruction du temple de Ningirsu, dont les ruines n'ont pas été explorées. Ce sont surtout les œuvres d'art laissées par ce roi (statues en diorite, stèles) qui ont assuré sa postérité. Ur-Ningirsu II édifie un bâtiment en briques cuites, composé de deux ensembles, chacun organisé autour d’une grande salle rectangulaire, séparés par un long couloir pavé de briques. Il a d’abord été identifié comme étant un « hypogée » monumental, puis comme un aménagement hydraulique (un réservoir servant à réguler un système de canalisations) et un pont enjambant un canal[10] - [9]. L'exploitation de photographies aériennes et de nouvelles recherches sur le terrain ont finalement confirmé la dernière solution ; le pont a fait l'objet d'une restauration[11].

Troisième dynastie d'Ur

Par la suite, les rois de la troisième dynastie d'Ur restaurent les temples de Girsu. Les nombreuses tablettes administratives retrouvées à Tello datant de cette époque montrent que la région est l'une des plus riches de ce royaume.

Période paléo-babylonienne

Au début du IIe millénaire (période paléo-babylonienne), la cité décline lentement, avant d'être finalement désertée vers le XVIIe siècle, alors qu'elle fait partie du royaume de Babylone (le temple de Ningirsu est encore attesté dans le Code de Hammurabi au milieu du XVIIIe siècle).

Phases récentes

Sans doute occupée de façon limitée durant les siècles suivants, Girsu connaît un renouveau au IIe siècle (durant la période hellénistique), en même temps que tout l'extrême sud de la Mésopotamie. Un petit potentat local du nom d'Adad-nadin-ahhe, construit un palais sur le tell A, sur les ruines de l'É-ninnu de Gudea. Il commémore cette construction par des inscriptions en alphabet araméen et en grec. Il cherche à se placer dans la continuité des souverains de l'âge de gloire de Lagash, puisque son palais suit en partie le plan du temple sur lequel il est érigé, et emploie des briques de mêmes dimensions ; de plus, certaines statues de Gudea sont exhumées et placées dans la cour du palais[12].

Des sceaux d'époque sassanide sont les traces des occupations les plus récentes sur Tello[13].

Références

- (en) Thorkild Jacobsen, « Girsu », dans Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale 52, 1958.

- M. Pillet, « Ernest de Sarzec, explorateur de Tello (1832-1901) », dans Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 102, 1958, p. 52-66 « Lire en ligne sur Persée » (consulté le ).

- Dont plus de 2 000 pour la période des dynasties archaïques IIIB, un peu moins de 2 000 pour la période d'Akkad et plus de 25 000 pour la période d'Ur III, d'après les textes disponibles ou référencés sur la « Cuneiform Digital Library Initiative » en août 2013.

- Parrot 1948 présente une tentative utile de synthèse des campagnes de fouilles. Voir plus récemment la mise au point de Huh 2008, p. 23-221.

- (en) « Iraq Scheme. Tello », sur British Museum, (consulté le ).

- (en) B. Buchanan, « The Prehistoric Stamp Seal: A Reconsideration of Some Old Excavations (Continued) », dans Journal of the American Oriental Society 87/4, 1967, p. 525-540.

- Son nom complet semble être é-ninnu-anzu-babbar « Maison des cinquante Anzû blancs », cf. (en) A. R. George, House Most High : The Temples of Ancient Mesopotamia, Winona Lake, 1993, p. 134.

- (en) H. Crawford, « The "Construction inférieure" at Tello: A Reassessment », dans Iraq 49, 1987, p. 71-76.

- Sauvage 2001.

- M.-Th. Barrelet, « Une construction énigmatique à Tello », dans Iraq 27/2, 1965, p. 100-118 ; J.-C. Margueron, « Notes d'archéologie et d'architecture orientales. 11 : Un pont enjambant un canal à Tello ? », dans Syria 82, 2005, p. 63-92.

- (en) « The world's oldest bridge is being preserved in Iraq », sur Blog British Museum, .

- (en) B. André-Salvini, « The Rediscovery of Gudea Statuary in the Hellenistic Period », dans J. Aruz (dir.), Art of the First Cities, New York, 2003, p. 424-425. (de) A. Kose, « Das „Palais“ auf Tell A von Girsu - Wohnstätte eines hellenistisch-parthischen Sammlers von Gudeastatuen », dans Bagdhader Mitteilungen 31, 2000, p. 377–426.

- (en) R. J. Matthews, « Girsu and Lagash », dans E. M. Meyers (dir.), Oxford Encyclopaedia of Archaeology in the Ancient Near East, Volume 2, Oxford et New York, 1997, p. 408.

Bibliographie

- Martin Sauvage, « Girsu », dans Francis Joannès (dir.), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , p. 349-351

- André Parrot, Tello : vingt campagnes de fouilles (1877-1933), Paris, Albin Michel,

- (de) Su-Kyung Huh, Studien zur Region Lagaš : Von der Ubaid- bis zur altbabylonischen Zeit, Münster, Ugarit-Verlag,

- (en) Sébastien Rey, For the Gods of Girsu : City-State Formation in Ancient Sumer, Oxford, Archaeopress Publishing,

Voir aussi

Articles connexes

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Lagash » (voir la liste des auteurs).