Déluge

Le Déluge désigne une très ancienne inondation catastrophique causée par des pluies diluviennes et continues durant sept ou quarante jours, selon les versions. Surtout connu par le récit de l'Arche de Noé dans la Bible, ce mythe est présent dans de nombreuses cultures. Tout au long des siècles, la pluralité des mythes du Déluge (plus de six cents répertoriés) et des théories catastrophistes qui en découlent, a en effet « eu la particularité d'avoir donné à repenser continuellement l'histoire de l'humanité[1] ».

Les mythes du déluge décelés dans la pensée religieuse archaïque, « tout comme leurs analyses ont toujours conservé à travers le temps, et quelles que fussent les démarches idéologiques des comparatistes, une fonction ethnogonique », c'est-à-dire justifier l'identité ethnique ou clanique des civilisations et cultures antiques[2].

Le terme antédiluvien fait référence aux époques avant le Déluge et plus spécifiquement à l'homme antédiluvien[3]. Dans ce dernier cas, le terme est popularisé par l'ouvrage majeur Antiquités celtiques et antédiluviennes[4] de Boucher de Perthes, qui reste imprégné d'une conception romantique de la science et du mythe biblique du Déluge. Cependant, s'appuyant sur des arguments géologiques, paléontologiques et archéologiques, le savant réfute l’idée d'une apparition récente de l'humanité, imposée par les sciences de la Terre de son époque et qui s'appuyait sur la chronologie biblique la plus généralement acceptée, celle d'Ussher. Ses travaux sont reconnus internationalement en 1859 par les communautés scientifiques britannique et française qui affirment la très grande ancienneté de la terre et de l'humanité. La notion scientifique d'homme antédiluvien disparaît progressivement au XIXe siècle au profit de l'homme des ères géologiques[5].

Textes mésopotamiens

La mention la plus ancienne du déluge se trouve dans des textes sumériens découverts à Babylone au XIXe siècle. Bien avant la découverte de ces tablettes, le récit en était déjà connu grâce à l'ouvrage de Bérose, un historien du IIIe siècle av. J.-C., dont des fragments nous sont parvenus par la Chronique d'Eusèbe[n 1]. Selon ce récit, le sage Xisuthrus est averti en rêve d'un déluge imminent et enjoint de construire un bateau dans lequel il embarquerait toutes les choses vivantes pour les protéger de l'extinction. Lorsque les eaux commencent à se retirer après sept jours de pluie, le bateau finit par échouer sur le mont Ararat, en Arménie, où des restes du bateau auraient encore été visibles à l'époque d'Auguste, selon la légende[6].

En 1872, lors de fouilles menées dans les ruines de la bibliothèque d'Assourbanipal à Ninive, George Smith du British Museum découvre et déchiffre les douze tablettes de l'épopée de Gilgamesh. La tablette XI contient le récit du déluge, sans que ce dernier ait le moindre rapport avec l'intrigue de l'épopée. Cette découverte a permis d'établir que le récit biblique du déluge n'est pas une création hébraïque, mais bien plus ancienne, combinant plusieurs traditions[7]. Le récit remonte à l’Épopée d'Atrahasis ou Poème du Supersage du XVIIe siècle av. J.-C., repris vers le XIIIe siècle av. J.-C. dans la version assyro-babylonienne « standard » de l’Épopée de Gilgamesh où un homme nommé Ziusudra[8] selon les sources sumériennes ou Atrahasis dit « Le Supersage » ou Uta-Napishtim à Babylone et à Ninive (Mésopotamie antique, Irak moderne). Ce récit offre des parallèles nombreux et précis avec le mythe biblique[9].

Dans cette version, la cause de la destruction est attribuée au vacarme des humains, mais le plus souvent la cause n'est pas clairement établie, le déluge affectant des personnages réputés pour leur vertu, sans épargner le dieu de la Lune Nanna/Sîn, et détruisant même à Nippur le temple d'Enlil, instigateur de la catastrophe[10]. Le vacarme est provoqué par « l’activité créatrice de l’humanité industrieuse[7] », elle-même amplifiée par la surpopulation : le déluge est un moyen de réduire celle-ci[11].

Pour l'assyriologue Jean-Jacques Glassner, « le bateau, à l’instar de l’arche dans la Genèse, est une représentation réduite du cosmos ». Ce bateau a la forme d'un cube dont les dimensions coïncident avec celles de la ziggurat de l’Etemenanki, à Babylone, qui a servi de prototype à la tour de Babel, avec 90 mètres de côté, une hauteur équivalente, et le même nombre de compartiments[12].

Textes grecs et romains

- Le déluge d'Ogygès, dans la mythologie grecque, termine la période primordiale de la création.

- Le déluge de Deucalion est provoqué par Zeus et laisse deux survivants, Deucalion et Pyrrha, qui repeuplent ensuite la Terre (Pindare Les Odes olympiques, IX-157-158).

- Selon le mythe de Philémon et Baucis, ce couple de justes est sauvé des eaux par Jupiter (Les Métamorphoses d’Ovide, Livre VIII, 616 sq.).

- Le mythe de l'Atlantide relaté par Platon dans le Timée et le Critias raconte la submersion brutale d'une île sous la mer.

- Platon relate aussi un déluge dans son livre III des Lois, auquel seuls ont survécu les habitants des montagnes.

- Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle mentionne un déluge à propos d'un peuple de l'Italie : « […] on pense que les Ombriens étaient appelés « Ombrici » par les Grecs car ils auraient survécu aux pluies lorsque la terre a été inondée. […] »[13]

Récits du Déluge

Récit biblique

Livre de la Genèse, chapitre 7, versets 1 à 12 :

- Le Seigneur dit à Noé : Entre dans l'arche, toi et toute ta maison ; car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération.

- Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle ; une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle ;

- Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre.

- Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits.

- Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné.

- Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre.

- Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge.

- D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre,

- Il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé.

- Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre.

- L'an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent.

- La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits[14].

Récit coranique

Et il fut révélé à Nuh : « De ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. Et construis l'embarcation (al fulk) sous Nos yeux et d'après Notre révélation. Et ne M'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. »

Et il construisait l'embarcation (al fulk). Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Il dit : « Si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez (de nous). » Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable ! »

Puis, lorsque Notre commandement vint et que le four (la Terre[15]) se mit à bouillonner (d'eau), Nous dîmes : « Charge (dans l'embarcation) une paire de chaque couple (en arabe : مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْن. ) ainsi que ta famille — sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé — et ceux qui croient ». Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit : « Montez dedans. Que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes mon Seigneur est Pardonneur et Miséricordieux ». Et elle vogua en les emportant au milieu de flots comme des montagnes.

Et Nuh appela son fils, qui restait en un lieu écarté (non loin de l'embarcation) : « Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants ». Il répondit : « Je vais me réfugier vers un mont qui me protègera de l'eau ». Et Nuh lui dit : « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. (Tous périront) sauf celui à qui Il fait miséricorde. » Et les vagues s'interposèrent entre les deux (immédiatement), et le fils fut alors du nombre des noyés.

Et il fut dit : « Ô terre, absorbe ton eau ! Et toi, ciel, cesse (de pleuvoir) ! » L'eau baissa, l'ordre fut exécuté et l'embarcation s'installa sur le Jûdî, et il fut dit : « Que disparaissent les gens pervers ! »

Coran XI:36-44

Contrairement à la tradition juive qui désigne l'arche par des termes vagues signifiant « boîte » ou « caisse », la sourate 29 verset 15 parle d'une (arabe : سفينة) safina, et on trouve huit fois le mot (arabe : فلك) fulk autrement dit une embarcation ordinaire, et la sourate 54 verset 13 évoque quant à elle « un objet de planches et d'étoupe[16] ». La notion de Déluge est étrangère au Coran, qui décrit plutôt une inondation, en arabe : طوفان (Tûfân), un mot d'origine araméenne, et non un déluge, en arabe : هطول (huTûl)[17]. Il faut cependant remarquer que toutes les langues de traduction de la Bible n'utilisent pas les mêmes concepts, le Déluge correspondant en anglais à une grande inondation (Great Flood).

La version coranique du déluge diffère sensiblement de celle de l'Ancien Testament. D'une part, il ne s'agit pas d'un déluge universel (seule la communauté de Noé est visée), il a pu être local comme le soutiennent certains exégètes selon Tabari, ou mondial mais pas au point de recouvrir les montagnes[18] - [19]. De plus, Noé, ancêtre de toute l'humanité, est un prophète dans le Coran. Enfin, les personnes croyantes ont embarqué avec lui et sa famille. Le Déluge est présenté comme une catastrophe parmi d'autres. Le Coran qualifie le récit du Déluge comme un événement que les oreilles fidèles conservent (Coran, LXXIX:11-12).

Autres traces culturelles faisant penser au Déluge

Avesta, texte sacré zoroastrien

Ce texte sacré des Iraniens zoroastriens est une transcription de récits oraux très anciens, d'origine médique. Ce texte ne décrit pas spécifiquement un déluge, mais un épisode de « mauvais hivers qui faisaient tomber la neige à gros flocons », d'un « froid féroce et mortel ». Il partage avec les récits du déluge la vision d'un homme juste, le héros avestique Yima, prévenu par le dieu Ahura Mazda de l'imminence d'une catastrophe climatique, et sauvant de la mort une poignée d'hommes, ainsi que les différentes espèces végétales et animales ; toutefois, il est question dans ce récit, non pas d'une arche, mais d'une gigantesque caverne aménagée par Yima, sur les conseils d'Ahura Mazda. La tribu des Mèdes était initialement établie au nord-ouest de l'actuel Iran, aux confins de l'Arménie et du Caucase.

On ne peut exclure qu'il s'agisse ici d'un lointain souvenir de la dernière glaciation (glaciation de Würm), qui s'était terminée à environ 8000 av. J.-C. pour laisser place à la période interglaciaire actuelle, l'Holocène. On peut par ailleurs noter que, si (le début comme) la fin d'une glaciation correspond bien à une transition de phase (passage d'une phase glaciaire à une phase interglaciaire) dont le paramètre de tension est l'albédo de la Terre — énergie solaire réfléchie par la surface de la Terre, rapportée à l'énergie solaire incidente, paramètre en particulier fonction du pourcentage de la surface de la Terre recouverte par les glaces —, et s'il s'agit donc bien d'un phénomène catastrophique au sens de René Thom, pouvant s'étendre sur un laps de temps relativement court comme certains modèles physiques récents semblent le montrer, la fin de la dernière glaciation a pu être, pendant quelques siècles ou même seulement quelques décennies, une période de pluies diluviennes, accompagnées de gigantesques inondations dans de nombreuses régions du monde.

Dans la tradition indienne

Dans plusieurs textes indiens antiques dont le Matsya Purana (en) et le Mahabharata, Manu le premier homme est sauvé par le premier avatar de Vishnou, Matsya[20]. Lui aussi échappe au déluge en construisant un bateau. Manu deviendra par la suite le premier législateur de l'hindouisme.

Popol Vuh, texte sacré de la civilisation maya

Le Déluge maya anéantit en punition de leur impiété la deuxième des trois races d'hommes successives, les hommes de bois, entre le premier homme de glaise, détruit pour sa stupidité, et les hommes de maïs dont descend l'humanité actuelle. Il prend la forme d'une pluie de feu suivie d'un obscurcissement du ciel et d'une « pluie ténébreuse » (dont la nature n'est pas précisée). Cette pluie se double d'une révolte des arbres, des pierres, des animaux et des objets domestiques, de sorte que les hommes de bois ne peuvent trouver refuge chez eux, ni sur leurs toits, ni dans les arbres, ni dans les cavernes[21].

Mort d'Ymir (mythologie scandinave)

Dans le mythe de la création, Odin, exaspéré par la brutalité d'Ymir, le tua et le jeta dans le Ginnungagap (« le gouffre béant »). Le déluge causé par son sang fut si grand qu'il tua tous les géants, à part le petit-fils de Ymir (Bergelmir, fils de Thrudgelmir) et sa femme. Ces derniers repeuplèrent le monde.

Lone Man, mythologie amérindienne

Selon Myths and Legends explained de Neil Philip, il existe une légende fondatrice qu'il est difficile de définir précisément à cause de l'influence du christianisme sur leur religion : le mythe de la tortue. Le Mandans pensaient que la terre était portée par quatre tortues. Le monde fut inondé lorsque les tortues firent pleuvoir pendant dix jours chacune.

Il existe un autre mythe qui intervient après cette première légende :

« Lone Man, qui créa les terres avec le Premier Créateur ainsi que les premiers hommes, dut vaincre le démon Maninga, mais il revint quatre ans plus tard sous la forme d'une grande inondation qui dévasta les villages mandans. Lone Man construisit des palissades que les Mandans appelèrent le Grand Canoë et sauva son peuple. Il réussit à vaincre Maninga une nouvelle fois : en utilisant la magie de son tambour, Maninga fut emporté par les eaux qui se retiraient. »

La capacité par les Amérindiens de naviguer sur les océans a été illustrée par l'expérience du Kon-Tiki. Ce petit radeau, qui a été fabriqué sans aucun clou selon une technique archaïque indienne, a ainsi permis de traverser le Pacifique sur 8 000 km et a soutenu l'idée d'un peuplement des îles du Pacifique par les flots. En outre, la découverte en Crète d'instruments en pierre taillées remontant à au moins 130 000 ans montre que l'on savait naviguer en haute mer dès le paléolithique[22].

Déluge lituanien

Le Déluge lituanien, imprégné d'un paganisme tardif, nous est connu par quatre contes populaires récoltés au XIXe siècle[23]:

« Ce Déluge a été envoyé par le Dieu Prakorimas, ou Praamzis, afin d'exterminer la race de géants qui peuplait alors la terre. Pris de pitié pour le dernier couple de vieux géants qui se noient, Prakorimas leur jette une coquille de noix en guise de canot. La façon dont les Géants créent ensuite l'humanité sur les conseils de Laima, déesse du destin envoyée par Prakorimas, rappelle le mythe grec de Deucalion et Pyrrha : les géants doivent sauter d'une colline à l'autre pour en faire naitre des hommes et des femmes. »

À ce déluge doit répondre un autre cataclysme venant à la fin des temps, une grande peste qui anéantira l'humanité pour ne laisser qu'une race de nains si amoindris qu'il en faudra neuf pour égorger un coq. L'analyse de ce mythe par le sémioticien Algirdas Julien Greimas révèle un point intéressant de philosophie archaïque : l'interprétation moralisante du déluge, disant que les Géants ont été anéantis pour leurs crimes, serait chrétienne, tandis que la version la plus archaïque explique le Déluge de façon plus terre à terre par des raisons démographiques : la Terre ne pouvant plus supporter la croissance des Géants se plaint à Prakorimas. Ceci explique l'intervention dans la naissance de l'humanité de la déesse Laima, celle qui distribue à chaque être humain sa part des biens de ce monde ou bedalis. Selon Greimas, la morale du mythe diluvien correspond à une morale lituanienne de la modération, indépendamment des notions de Bien et de Mal.

Déluge chinois ?

L'existence d'un mythe diluvien chinois divise les spécialistes. Plusieurs textes mythiques, contenus dans des compilations telles que le Shiji de Sima Qian et le Shanhai Jing, parlent d'une crue des « Hautes Eaux » (dont la nature n'est pas précisée) qui montent jusqu'au ciel (Shanjai Jing, Shiji). Il n'est pas question de l'anéantissement des humains, ceux-ci étant seulement « dans le malheur » (Shiji) L'idée universellement répandue de châtiment est également absente. Après l'échec du héros Gun, la grande crue est endiguée par son fils, le héros Yu. Si l'historienne Ann Birell appelle sans équivoque ce mythe celui du Déluge[24], Rémi Mathieu, traducteur de ces récits considère que la Chine ne connaît pas à proprement parler de mythe diluvien, même si l'histoire de cette grande crue y ressemble[25].

Le Huainanzi, issu du Livre des Vastes Lumières témoigne de catastrophes naturelles proches des récits du Déluge. Avec une différence tout de même le déluge n'est pas ici un châtiment imposé à une humanité coupable d'impiété, mais une catastrophe « naturelle » dont l'homme vient finalement à bout. Selon le Huainanzi, dans des temps très anciens, les colonnes qui soutiennent le ciel aux quatre points cardinaux se brisent et la terre se fissure. Le ciel ne recouvre plus entièrement la terre et la terre ne soutient plus entièrement le ciel. Les eaux inondent le monde. Les fauves dévorent les humains. Les oiseaux de proie pourchassent les vieillards et les enfants. Nüwa, déesse créatrice au corps de serpent, qui façonna les premiers hommes avec de la glaise et leur donna le pouvoir de procréer, fait fondre des pierres de cinq couleurs, et avec la pâte obtenue, colmate le ciel. Elle tranche les pattes d'une tortue de mer géante pour en faire aux quatre points cardinaux des piliers capables de supporter le ciel. Nüwa terrasse le dragon noir qui tourmente les Chinois. Elle incendie des roseaux et, avec leurs cendres, contrôle les crues. La voûte céleste restaurée et à nouveau soutenue par quatre piliers, les eaux sont domptées. La Chine retrouve enfin la paix.

Kristofer Schipper dans l’article « taoïsme » sur l’Encyclopædia Universalis, écrit : « Yu, héros fondateur mythique de la première dynastie, démiurge qui ordonna l'univers après le déluge. Mi-homme mi-dieu, il était hémiplégique et boitait. Yu était encore le saint fondateur des confréries de forgerons, « détentrices du plus prestigieux des arts magiques et du secret des premières puissances » (Marcel Granet) ». Toutefois, dans son livre La Féodalité chinoise (1952), Marcel Granet présente le héros Yu le Grand, fondateur de la royauté, premier roi de la dynastie Hia comme un ingénieur et un saint qui sut réduire au devoir le Fleuve jaune.

Toujours d'après le même article de Kristofer Schipper : « La Chine des Six Dynasties était une terre déchirée, en proie aux incursions barbares et aux luttes fratricides. Le règne sanglant des dynasties éphémères connus sous le nom de « Seize Royaumes des Cinq Barbares » (Jacques GERNET - Jean Chesneaux) ainsi que la réapparition du féodalisme créèrent une misère générale qui fit croire à un grand nombre que la fin était proche. On l'attendait pour l'année 444 ; un second déluge devait anéantir la Terre ; les croyants taoïstes seuls seraient sauvés. « Le Dao révèle qu'arrivée l'année renwu un grand désastre se produira. L'eau montera à mille et dix mille toises. Les adeptes taoïstes entreront dans les montagnes. Ceux qui entreront dans les montagnes seront épargnés. Du troisième au neuvième mois, le peuple entier mourra. Des démons de la peste, au nombre de trente-sept mille, viendront expressément tuer les hommes. Ceux qui ne croient pas seront exterminés. » Ainsi parle le Tongyuanshenzhu jing, livre qui annonce, en des centaines de pages de prédictions horribles, la fin du monde. Il prévoit l'arrivée d'un messie nommé Li Hong (même nom de famille que Laozi), qui sauvera les élus qui seuls seront capables de le voir ».

Henri Maspero dans La société et la religion des Chinois anciens et celles des Tai modernes (1929, Gallimard), évoquent les légendes des héros de la haute-antiquité et l'on trouve pages 37 à 43 le détail des récits mythiques du « déluge chinois » : « La troisième légende dont je voudrais vous parler est relative à l’aménagement de la terre au commencement du monde. Je vous ai dit, dans la première de ces conférences, combien cet aménagement avait été long et pénible, au milieu des difficultés sans nombre que la configuration du terrain opposait aux défricheurs ; il avait fallu élever des digues contre les inondations, creuser des canaux pour drainer et assécher les marais. Tous ces travaux étaient si anciens que le souvenir s’en perdait dans la brume des légendes, et qu’on les attribuait aux héros de la haute antiquité, descendus du ciel aux origines du monde afin de mettre la terre en état d’être habitée par les hommes. Et chaque région de la Chine avait donné un tour particulier à la légende, suivant les traits particuliers de la topographie, de la religion et de la société locales ».

L'auteur détaille ensuite les différentes légendes et conclut : « Toutes ces légendes chinoises, malgré les différences d’affabulation, sont bâties sur le même thème. Si on les résume en éliminant les traits accessoires, on constate que leur diversité apparente se réduit au fond à des adaptations locales d’un même thème qui est celui -ci : Le monde étant couvert d’eau, le Seigneur d’En-Haut y envoie un héros pour l’aménager. Celui -ci se heurte à des obstacles tels qu’il échoue. Le Seigneur envoie alors un deuxième héros qui, après des exploits prodigieux, réussit à rendre la terre habitable. Alors ce héros même, ou d’autres venus l’aider, enseignent aux hommes l’agriculture ». Henri Maspero ajoute : « Or sur ce même thème est construite une légende que l’on trouve à peu près sous la même forme chez tous les Tai d’Indochine. Je vous en donnerai ici la version que j’ai notée chez les Tai-Blancs de Phu-qui : « Autrefois, en ce monde d’ici -bas, il y avait de l’eau, il y avait de la terre, mais il n’y avait personne pour les mettre en ordre… » ».

Le Déluge a-t-il eu lieu ?

L'hypothèse d'un déluge étendu à toute la surface de la planète est incompatible avec les données scientifiques des sciences naturelles, particulièrement la géologie et la paléontologie[26] - [27].

En dépit de cela, l’universalité apparente du récit et les détails parfois quasi identiques (construction d’une embarcation, nombre de survivants, couples d’animaux à sauver, etc.) ont longtemps semblé confirmer la réalité d'une catastrophe majeure et planétaire marquant l'histoire collective d'une humanité jadis unie. D'autres objectent que d'une part, les similitudes les plus fortes s’expliqueraient avant tout par la transmission du mythe mésopotamien (en ce qui concerne les religions monothéistes) et d’autre part que la présence d’un tel mythe renverrait avant tout au sentiment de fragilité qu’avaient les sociétés anciennes face aux catastrophes naturelles.

Une lecture littéraliste de la Genèse (7-6) date le Déluge de l'an 600 de la vie de Noé, soit, toujours selon la Bible, 1 656 ans après la création d'Adam et 2 348 ans avant la naissance du Christ (chronologie de James Ussher). De nombreux édifices égyptiens furent construits vers 2700 et 2500 ans av. J.-C., soit bien avant la date d'inondation fournie par la Bible, notamment la pyramide de Djoser à Saqqarah et des trois de Gizeh. Or, ces pyramides n’ont montré aucun des dégâts qu’aurait pu causer leur immersion totale durant douze mois.

Conceptions géologiques anciennes

Tant que les datations des couches géologiques n’étaient que relatives et que l’ordre de grandeur du passé de la Terre était mal établi, les roches sédimentaires et leurs fossiles marins, ont été tenus par les scientifiques occidentaux comme témoins du déluge biblique qui avait recouvert jusqu’aux montagnes. Toujours au XIXe siècle, les géologues voyaient sa trace dans certains sédiments récents (Pléistocène) : dépôts fluviatiles grossiers présents dans les vallées ou sur leurs versants (appelés pour cette raison diluvium) et dépôts de lœss sur les plateaux (leur homogénéité intriguait et était interprétée comme une décantation limoneuse à la suite d’une gigantesque inondation qui avait déposé le diluvium). Jusqu’au début du XXe siècle, des auteurs ont lié le déluge à un hypothétique effondrement d’anciens continents, ou de ponts continentaux, à la place de l’océan Atlantique.

Conceptions liée au peuplement

Les théories sur le premier peuplement de l'Amérique suggèrent que la mer aurait pu se trouver cent mètres plus bas lors du peuplement de l'Amérique et de l'Océanie lors de la glaciation de Würm.

Conception astronomique ancienne

William Whiston dans sa Nouvelle Théorie de la Terre, en 1696 avance que la comète de 1680 est celle qui provoqua le Déluge lors d'un passage juste au-dessus de la Terre. Il soutient que les comètes sont responsables des catastrophes qu'a connues la Terre tout au long de son histoire, et qu'elles sont guidées par la volonté divine : selon lui, « La terre existait dans le chaos avant la création dont parle Moïse et cette création n'eut d'autre effet que de lui donner une forme et une consistance propres à la mettre en état de servir d'habitation au genre humain. La terre devenue fertile et peuplée aux temps de la création conserva cette forme et cette consistance jusqu'au dix-huitième jour de novembre de l'année 2565 avant la période julienne, où elle eut le malheur de rencontrer et de traverser l’atmosphère d'une grande comète dont la queue l'inonda d'un immense volume d'eau ce qui produisit le mémorable fléau du déluge universel rapporté dans l'écriture, fléau d'où sont nés tous les ravages toutes les altérations tous les phénomènes physiques qu'on observe à la surface et dans l'intérieur de ce globe[28]. » Cette théorie rejoint les théories modernes que l'eau de la Terre proviendrait des comètes.

Des scénarios fantaisistes ou sujets à caution

Dans la thèse de Graham Hancock, la période glaciaire de la Terre (qui est cyclique) aurait formé deux couches de glaces de plus de 16 km de haut, sur l’Europe de l’Ouest, et sur le Canada. Le réchauffement progressif de la planète aurait formé deux immenses mers intérieures, grandes à peu près comme la Méditerranée. La pression exercée par ces deux immenses blocs aurait « enfoncé » la croûte terrestre, tout en la faisant remonter sur ses bords. La fonte des glaces aurait peu à peu fait céder les barrages qui maintenaient ces deux immenses mers, pour finalement provoquer un raz-de-marée de près de « 600 mètres de haut ». Parallèlement, la pression de la croûte terrestre se relâchant brutalement aurait provoqué de gigantesques tremblements de terre, tout en ré-immergeant les terres qui n’avaient émergé que grâce au relief dû à la pression. Cette théorie l’aura poussé à rechercher les vestiges des anciennes civilisations sous la mer, et ce pour des résultats proclamés spectaculaires : des blocs mycéniens (de plusieurs tonnes) taillés et traînés sur une centaine de mètres retrouvés à 16 km des côtes, de même que des exemples comme celui-ci un peu partout dans le monde (un mythe très répandu évoquait une hypothétique civilisation d’avant Sumer, et la décrivait comme n’étant que côtière). Même si elle met en jeu des processus parfois réels, cette thèse est fortement sujette à caution dans la mesure où l’épaisseur de glace est de l’ordre de trois kilomètres (car la glace flue) et les mouvements de « rebonds » dus à sa mise en place et à sa fonte sont mesurables par les datations des plages étagées. Enfin les raz-de-marée laissent des traces caractéristiques dans les sédiments marins : les hypothèses de Hancock n’ont pas été reçues par la communauté scientifique.

Hypothèse locale de la mer Noire

Dans L'homme et les déluges (1986), les professeurs André Capart, océanographe, et Denise Jourdain, préhistorienne, écrivent : « Nous allons devoir entraîner le lecteur loin de l'horizon traditionnel des pays bibliques pour qu'il puisse réaliser à quel point les différentes phases du déluge de Noé n'ont pu se dérouler que sur les bords de la mer Noire, à l'exclusion de tout autre point du globe. Le récit de la Genèse sera alors non seulement situé dans le temps et dans l'espace de manière irrécusable, mais chacun des épisodes deviendra plus crédible à la lumière des nouvelles découvertes de la science ».

En 1997, les géologues américains William Ryan et Walter Pitman ont présenté, à partir d’une campagne de recherche américano-russe en mer Noire en 1993, des données indiquant un passage assez brutal dans leurs carottes d’un niveau d’eau douce à un niveau d'eau salée qu’ils datent d’environ 7 500 ans ; ils pensent tenir là la preuve de la reconnexion de la mer de Marmara avec la mer Noire qui s’est produite alors par l’entrée de l’eau de mer par le Bosphore[29].

Cette hypothèse est basée sur une série d’allers-retours dans l’évolution du niveau de la mer au moment de la fin des glaciations :

- le niveau de la mer baisse à la suite des glaciations, et isole la mer Noire de la Méditerranée ;

- les glaces fondent sur les plaines ukrainiennes, provoquant un afflux massif d’eau douce en mer Noire. La mer Noire se jette alors dans la Méditerranée, et devient un lac d'eau douce ;

- à la fin de la fonte, le temps devient plus sec, et la mer Noire n’est plus alimentée. Elle s’assèche progressivement (comme le fait par exemple la mer d’Aral), mais la faible durée de cet épisode ne permet pas à la salinité d’augmenter significativement. La mer Noire est alors un lac d’eau douce, situé sous le niveau de la mer (de l’ordre de 200 mètres), et toujours isolée de la Méditerranée par le seuil du Bosphore. Les peuplades primitives s’installent sur ses rivages, c’est le début des civilisations agraires ;

- enfin, la Méditerranée remonte progressivement, avec la remontée générale du niveau de la mer. Quand le niveau dépasse celui du seuil du Bosphore, c’est la catastrophe : « les portes du ciel s’ouvrirent », et la Méditerranée tombe dans la mer Noire en une grande cataracte. Le niveau de la mer Noire serait remonté en deux ans de 150 mètres, inondant plus de 100 000 km2 de terre et entraînant, sans doute, un déplacement des populations.

Le Déluge, élément commun aux témoignages des peuples du Proche Orient jusqu'à l'Indus, demeure prégnant dans notre imaginaire. La date supposée de la catastrophe, sa localisation géographique dans la région du monde occupée par les premiers peuples sédentaires, ses conséquences dramatiques sur les populations, et un faisceau d'indices géo-chronologiques concordants[30] donnent à penser qu'un tel événement a pu donner naissance à un mythe devenu universel qui se retrouvera retranscrit dans les récits mésopotamiens (Épopée de Gilgamesh), et plus tard dans la Genèse.

Cette hypothèse, qui n'est pas encore consensuelle, s’appuie par ailleurs sur un certain nombre d'autres données qui peuvent sembler des confirmations : trace de canyon sous le niveau de la mer au droit du Bosphore, anomalies encore sensibles dans la répartition des couches d’eau, dépôts marins d’eau douce sous le niveau de la mer et recouverts de sédiments de turbidité, traces de dunes fossiles sous le niveau actuel de la mer… L'événement aura pu être déclenché par un épisode sismique massif sur la faille nord-anatolienne, dans la zone Marmara-Dardanelles qui est la région sismique la plus active du monde après la Californie.

Deux autres hypothèses lui sont généralement opposées: une hypothèse gradualiste [31] et une hypothèse selon laquelle le niveau de la mer Noire a souvent oscillé[32], avec par exemple une montée de 100 m en seulement 30 ans du niveau de la mer[33].

Confrontation de l’hypothèse de la mer Noire aux textes occidentaux

Les civilisations des bords de la mer Noire (vers 6000 av. J.-C.) étaient au début de la civilisation agraire. Cette population préhistorique était relativement dense. S'il a bien eu lieu, un tel événement a dû être extrêmement traumatisant, largement capable de graver pendant très longtemps la mémoire collective de ces peuplades. À l’ouest, du côté grec, la mémoire de la catastrophe a pu être apportée par les invasions doriennes venues du Nord de la Grèce, que l’on situe vers 1200 av. J.-C. Compte tenu du débit envisageable pour le Bosphore, et de la faible pente des plaines ukrainiennes et roumaines, l’effet de l’inondation a dû être spectaculaire : la ligne de rivage reculait en moyenne à peu près à la vitesse d’un homme en marche — ce qui est trop rapide pour une fuite à pied, car l’eau progresse plus vite le long des vallées, et finit par piéger les fuyards sur les hauteurs locales. Pour quelques-uns, la « planche de salut » a pu être de se confiner dans un bateau, ou de se réfugier dans les montagnes. Le texte des Métamorphoses d’Ovide décrit une telle situation, de façon peut-être un peu anachronique et parfois excessive, mais très saisissante : « Débordés, les fleuves s’élancent à travers les plaines découvertes ; avec les récoltes, ils emportent les arbres, les troupeaux, les hommes, les maisons, les autels domestiques et leurs objets sacrés. Si une maison est restée debout et a pu résister à un tel désastre sans s’écrouler, le faîte disparaît englouti par les eaux et leur assaut fait chanceler les tours dans l'abîme… /…/ l’immense débordement des eaux avait recouvert les collines ; des flots jusqu'alors inconnus battaient le sommet des montagnes. » Selon le pseudo-Apollodore, « tous les hommes furent anéantis, à l’exception de quelques-uns qui s’étaient réfugiés sur le sommet des montagnes proches ». Est-ce en mémoire de ce cataclysme que les Grecs ont d’abord baptisé la mer Noire « Axine » c’est-à-dire « la mer inamicale », avant qu’elle ne devienne plus tard « Euxine » (ou Pont-Euxin) c’est-à-dire « la mer amicale » ?

Confrontation de l'hypothèse de la mer Noire aux textes orientaux

Les textes orientaux sont beaucoup moins évocateurs que les textes occidentaux ; ils décrivent des sources qui jaillissent de la terre ou du ciel :

- la Bible (Genèse 7:11) : « en ce jour-là se fendirent toutes les sources de l’immense abîme d’eau et les écluses des cieux s’ouvrirent. »

- le Coran : 54,12 : « et nous fîmes jaillir la terre en sources. »

Dans l’hypothèse du déversement des eaux de la Méditerranée par le Bosphore, et sous réserve que celui-ci ait bien eu lieu à une époque suffisamment récente pour que les populations ayant subi ce cataclysme aient pu avoir les contacts directs ou indirects avec le ou les rédacteur(s) babylonien(s) du Poème du Supersage et des rédacteurs de la Bible, l'origine de la montée des eaux de la mer Noire n’a pas pu être comprise par les habitants des rives est de la mer Noire, situés à près de 600 km du Bosphore. Les « sources du grand abîme » qui soulèvent le niveau de la mer, selon le récit biblique, pourraient alors prendre tout leur sens. L'allusion biblique au mont Ararat viendrait ainsi du souvenir collectif d'une population chassée des côtes escarpées du Caucase par la montée des eaux et réfugiée dans les montagnes (le mont Ararat, à 300 km au sud-est des rives de la mer Noire, est le point culminant de la région, visible de très loin). Dans l'Épopée d'Atrahasis ou Poème du Supersage, on peut lire : « Les dieux eux-mêmes étaient épouvantés : prenant la fuite, ils escaladèrent jusqu'au ciel d'Anu où, tels des chiens, ils demeuraient pelotonnés ».

L'Avesta de la mythologie zoroastrienne iranienne décrit une gigantesque caverne que Yima aurait aménagée sur les conseils de Mazda, y installant même une lumière artificielle, la peuplant des plus résistants des hommes et des femmes, ainsi que d'un mâle et d'une femelle de chaque animal, oiseau et plante — tous devant subir de « mauvais hivers qui faisaient tomber la neige à gros flocons », un « froid féroce et mortel ». De là, ces réfugiés pourraient être passés en Mésopotamie (si les populations à l'origine de ce mythe sont akkadiennes, à moins que celles-ci ne soient d'origine sumériennes, populations dont on admet généralement qu'elles venaient plutôt de l'Est de l'Irak), situant donc leur origine du côté de l'Arménie.

Ainsi, les quelques mentions toponymiques identifiées dans les textes antiques situent le déluge au nord d'une ligne mont Parnasse-mont Ararat.

Confrontation de l’hypothèse d'un séisme et des textes anciens

- À l'est, deux textes, qui sont les plus anciens, l’Épopée d'Atrahasis ou Poème du Supersage) daté du XVIIIe siècle av. J.-C., intégré dans la version standard de l'épopée de Gilgamesh vers 1200 av. J.-C., évoquent un séisme initiateur du déluge et extrêmement destructeur : « Les assises de la terre immense se brisèrent comme une jarre » ;

- à l’ouest, trois textes beaucoup plus récents évoquent un séisme déclencheur du déluge :

- le Timée de Platon : « Dans les jours qui suivirent, eurent lieu de grands tremblements de terre, des inondations, et en un seul jour, et une seule nuit fatale, tout ce qu’il y avait de guerriers chez vous fut englouti à la fois dans la terre entrouverte, et l’île d’Atlantide disparut sous la mer »,

- le Critias de Platon : « une île plus vaste que la Libye et l'Asie, et qui une fois après avoir été engloutie lors d’un tremblement de terre »,

- Les Métamorphoses d'Ovide : « Le dieu lui-même a frappé la terre de son trident ; elle a tremblé et par sa secousse a ouvert les retraites des eaux ».

Il convient d'examiner les indices temporels, s'il en existe : converties en années grecques, les années "égyptiennes" de Critias indiquent ca 1900 avant J.-C. Les traditions avestiques sont bien plus anciennes.

Ainsi certains textes anciens peuvent effectivement porter la mémoire d'un déluge initié par un séisme. Il est évident que différentes traditions ont conservé le souvenir, exemplifié, de plusieurs catastrophes, aux causes diverses, qui ne peuvent être réduite à un seul "déluge" : l'optimum climatique de -14 600 se traduisit par une montée du niveau des eaux. Vers -6000 survint la submersion du Doggerland ; le "grand hiver" de l'Avesta renvoie aux mutations climatiques des régions septentrionales. Les différentes traditions ont retenu (dans leur langage propre) la mémoire de leurs expériences. Les études scientifiques vérifient la nature de ces événements réels.

Évocations artistiques et scientifiques

Artistiques

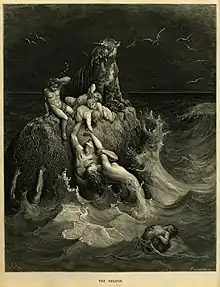

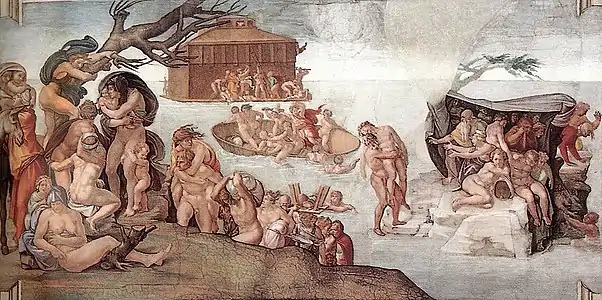

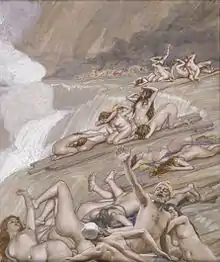

Peinture

James Tissot

Musée juif (New York).

Musique

- Le Déluge, cantate spirituelle d'Élisabeth Jacquet de La Guerre, EJG 33.

- Le Déluge, cantate funèbre maçonnique de François Giroust.

- Le Déluge, oratorio de Camille Saint-Saëns op. 45 (1875).

- Les gospels reprennent souvent ce thème, notamment The Jubalaires avec « Noah », repris ensuite par le Golden Gate Quartet , qui s'illustre également avec son remarquable « Didn't it rain? ».

Cinéma

- La Prophétie des grenouilles (2003), de Jacques-Rémy Girerd, dessin animé.

- The Bible… In the beginning (1966), de John Huston, film.

- 2012 (2009), de Roland Emmerich, film.

- Noé (2014), de Darren Aronofsky, film.

Littérature

- Les Élus, nouvelle d'Alejo Carpentier (1965).

- Les Civilisations englouties, Graham Hancock, éd. Pygmalion, 2002.

- Sarasvatin hiekkaa, roman de Risto Isomäki (de) (2005) (ISBN 951-31-3422-9) – édité en allemand : Die Schmelze. BLT, 2008 (ISBN 3-404-92285-9).

- Troisième Humanité, roman de Bernard Werber (2012).

- Le déluge", de Alain Royer. Paru en 1994.

- La Traversée des temps, t. 1 : Paradis perdus (2021)[34] roman d' Éric-Emmanuel Schmitt.

Scientifiques

- Samuel Noah Kramer, L'Histoire commence à Sumer, Flammarion, 1994 (ISBN 208081298X).

- André Capart, Denise Capart, L'homme et les déluges, Éditeur Hayez, 1986, 338 pages (ISBN 2871260036 et 9782871260035).

- W. B. Ryan and W. C. Pitman, Noah's Flood: The new scientific discoveries about the event that changed history, 1998.

- V. Yanko-Hombach et al., The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement; Springer, 2007, 971 pages (ISBN 1-4020-4774-6).

- Albert T. Clay (auteur), Paul Tice (introduction), Atrahasis: An Ancient Hebrew Deluge Story, Book Tree, 2003 (ISBN 1-585-09228-2) (ISBN 978-158509228-4).

- Raymond-Jacques Tournay (professeur à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem) et Aaron Shaffer (professeur à l'université hébraïque de Jérusalem), L’Épopée de Gilgamesh, Introduction, Traduction et Notes, ouvrage publié avec le concours du CNRS, Éditions du Cerf, Paris, 1998 (ISBN 2-204-05003-2).

Notes et références

Notes

- Eusèbe n'avait pas en main le texte de Bérose, mais s'est basé sur Julius Africanus, qui se basait sur Alexandre Polyhistor, qui lui-même se basait sur Apollodore (voir Fraser, p. 107-108)

- Pour une version plus complète, voir Fraser, p. 113-118. Voir aussi l'article Épopée de Gilgamesh. La genèse du mythe mésopotamien se trouve dans Glassner 2015 et Chen 2013.

Références

- Guillaume Ducœur, « Le mythe du déluge de l’Inde ancienne et les théories des origines entre 1829 et 1872 », Revue de l'histoire des religions, vol. 233, no 3, , p. 390 (DOI 10.4000/rhr.8575).

- Guillaume Ducœur, op. cit., p.417

- Marie-Françoise Aufrère, « L’homme antédiluvien selon Boucher de Perthes (1788-1868) : divagations théoriques et vraies découvertes scientifiques », Travaux du Comité français d’Histoire de la Géologie,Comité français d’Histoire de la Géologie, 3ème série, t. 21, , p. 155-187 (lire en ligne).

- Jacques (1788-1868) Auteur du texte Boucher de Perthes, Antiquités celtiques et antédiluviennes, mémoire sur l'industrie primitive et les arts à leur origine. T. 1 / par M. Boucher de Perthes. Avec 80 planches représentant 1,600 figures, 1847-1864 (lire en ligne)

- Claudine Cohen, Jean-Jacques Hublin, Boucher de Perthes. Les origines romantiques de la préhistoire, Belin, , 400 p. (lire en ligne)

- Frazer, p. 107-110.

- Glassner 2015, p. 3.

- Très proche du nom Xisuthrus utilisé par Bérose (Chen 2013, p. 129).

- Chen 2013, p. 1.

- Chen 2013, p. 221-222.

- Chen 2013, p. 230.

- Glassner 2015, p. 14.

- Histoire naturelle, III, 112-113.

- « Lecture de la paracha Noa'h en Français », sur Torah-Box (consulté le ).

- Heidi Toelle souligne, dans le Dictionnaire du Coran à la rubrique « Déluge », que le mot rendu par four, le tennur ferait allusion à un feu jaillissant de la Terre. Elle fait un rapprochement avec Roch Hachanah 16,2, Sanhédrin 108 et Gen. rabba 28,9. Où il est fait mention du réchauffement des eaux diluviennes.

- Souvent rendu par « clous », or clou se dit en arabe : مسمار (mismar). Ici il est bien question de (arabe : دسار) dîsâr. Maurice Glotton, Une approche du Coran par la Grammaire et le lexique, édition Albouraq, avant-propos par Pierre Lory et Mahmoud Azab (ISBN 2-84161-171-X), p. 379.

- Heidi Toelle, Dictionnaire du Coran, édition Robert Laffont, p. 204 (ISBN 978-2-221-09956-8).

- Le Déluge avec Noé : universel ou régional ?.

- Chronologiquement, notre plus récent ancêtre commun remonte à 142 000 ans, une période où le niveau des eaux s'élevait rapidement et provoquait des inondations de plus en plus dévastatrices. L'apparition de l'homme moderne correspond en effet à la fin de la glaciation de Riss.

- B. M. Sullivan, The A to Z of Hinduism, Vision Books, pages 131 et 132 (ISBN 8170945216).

- Pop Wuh, Paris, Gallimard, collection « À l'aube des peuples », 1990.

- Zach Zorich, Paleolithic Tools - Plakias, Crete, volume 64, no 1, janvier-février 2011 (© 2011 by the Archaeological Institute of America archive.archaeology.org/1101/topten/crete.html).

- Algirdas Julien Greimas, Des Dieux et des Hommes, Paris, PUF, 1985.

- Ann Birell, Mythes Chinois, Paris, Seuil, 2005.

- Rémi Mathieu, Anthologie des mythes et légendes de la Chine ancienne, Paris, Gallimard, 1989.

- (en) Christopher Gregory Weber, « The Fatal Flaws of Flood Geology », Creation Evolution Journal, vol. 1, no 1, , p. 24–37 (lire en ligne)

- (en) David R. Montgomery, The Rocks Don't Lie: A Geologist Investigates Noah's Flood, Norton, (ISBN 9780393082395)

- François Para du Phanjas, Théorie des êtres sensibles, ou cours complet de physique, spéculative, expérimentale, systématique et géométrique, mise à la portée de tout le monde, Jombert, 1772 [lire en ligne].

- (en) William Ryan et Walter Pitman, « An abrupt drowning of the Black Sea shelf », Marine Geology, vol. 138, nos 1–2, , p. 119–126 (DOI 10.1016/s0025-3227(97)00007-8, lire en ligne, consulté le )

- Briand, F.; Mascle, J.; Wyatt, T. 2003. "Historical and archaeological evidence of recent geological evolution in the Mediterranean Sea - a synthesis". CIESM Workshop Monographs, 24: 5–14

- V. M. Sorokin et P. N. Kuprin, « On the character of Black Sea level rise during the Holocene », Moscow University Geology Bulletin, vol. 52, no 5, octobre 2007, pp. 334-341 [lire en ligne] et P. A. Kaplin et A. O. Selivanov, « Late glacial and Holocene sea level changes in semi-enclosed seas of North Eurasia: examples from the contrasting Black and White Seas », Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, volume 209, no 1-4, 6 juillet 2004, pages 19-36 [lire en ligne]. Voir aussi ici. Voir aussi E. Larchenkov, S. Kadurin, « Geological evidence for non-catastrophic sea level rise in the nortwestern Black Sea over the past 25 ky » résumé de communication, International Geological Congress Oslo 2008 [lire en ligne].

- Valentina Yanko-Hombach, Allan S. Gilbert, Nicolae Panin and Pavel M. Dolukhanov editors, The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate, and Human Settlement, Springer, Netherlands, 2007 [lire en ligne]

- (en) Gilles Lericolais, Underwater Seascapes, Springer, (lire en ligne), « Boreal Submerged Black Sea Landscapes »

- Eric-Emmanuel Schmitt, La Traversée des temps, t. 1 : Paradis perdus, Paris, Albin Michel, , 563 p. (ISBN 978-2-226-45022-7 et 2-226-45022-X, OCLC 1237737098).

Annexes

Bibliographie

- (en) Y. S. Chen, The Primeval Flood Catastrophe: Origins and Early Development in Mesopotamian Traditions, Oxford University Press,

- (en) James Frazer, Folk-Lore In The Testament, Londres, (lire en ligne)

- Jean-Jacques Glassner, « Noé dans les sources mésopotamiennes », Revue de l'histoire des religions, no 4, (lire en ligne)

- Alfred Loisy, « Le récit du déluge dans la tradition de Nippour », dans Revue d'histoire et de littérature religieuses, 1910, p. 306-312 (lire en ligne)

- Guillaume Ducoeur, « Le mythe du déluge de l’Inde ancienne et les théories des origines entre 1829 et 1872 », Revue de l'histoire des religions, no 3, (lire en ligne)

Articles connexes

- Croyances et religions

- Sciences

- Histoire du climat

- Mégatsunami

- La théorie des « déluges d'origine cométaire » exposée par Nérée Boubée (1806-1862), notamment spécialiste naturaliste et géologue, dans son ouvrage de 1833, Géologie élémentaire à la portée de tout le monde.