Antisémitisme en Belgique

L’antisémitisme en Belgique comprend les actes d'hostilité contre les Juifs et la haine érigée parfois en doctrine, sur le territoire de la Belgique, à travers les époques. L’époque chrétienne produit l’antijudaïsme tandis que l'antisémitisme contemporain, comme idéologie raciste, date de la seconde moitié du XIXe siècle[Note 1]. Au XXe siècle apparaît le nazisme et plus récemment une vague d'antisémitisme a été déplorée[1] - [2].

Persécutions des Juifs avant la révolution belge

La présence juive sur le territoire durant le haut Moyen Âge est peu documentée. D'après Bernhard Blumenkranz, en Europe occidentale, les Juifs vivaient sans réelle ségrégation et au sein de la population chrétienne[3].

Lors de la première croisade, une armée formée sur le territoire de Godefroy de Bouillon et les contrées avoisinantes[4], puis rejointe par d'autres soldats, se livre aux massacres de nombreuses communautés juives, en particulier celles de Rhénanie[5].

Ces massacres annoncent au siècle suivant, une période d'hostilité chrétienne, contre leur religion. Cela est illustré par les écrits chrétiens d'érudits, sans que l'on connaisse exactement leur portée dans la société chrétienne. Les occurrences de rencontres théologiques sont principalement écrites pour décréditer le judaïsme devant une audience érudite chrétienne, comme le fait Odo de Tournai dans sa Disputation, en stigmatisant les Juifs comme étant incapables de la vérité spirituelle[6]. En 1160, témoignant déjà de l'existence d'une virulence dans l'antijudaïsme, Gauthier de Castillon, prévôt du chapitre de Tournai, rédige un pamphlet empli de haine, proférant de nombreuses calomnies à leur encontre[7] - [8]. Dans la production artistique, le triptyque de Stavelot atteste de la montée de la haine avec une représentation particulièrement péjorative du personnage Synagoga, associé aux Juifs par des artistes catholiques. D'autres représentations de violence contre Synagoga, reflètent de la montée de la violence contre les Juifs européens durant cette période[9]. L'antijudaïsme représente aussi les Juifs par le symbole péjoratif d'un animal, le scorpion[5].

Le concile de Latran de 1215 organisant la société chrétienne, impose aux Juifs nombre de mesures discriminatoires : obligation de porter des vêtements se distinguant de ceux portés par les chrétiens (dont le signe discriminatoire de la rouelle), obligation de ne pas être vus en public pendant la Semaine sainte, l'interdiction d'avoir une position publique, et d'autres[6]. Les Juifs sont victimes de l'antijudaïsme de l’Église catholique et vivent désormais « en dehors » de la société chrétienne. Le testament de 1261, du duc Henri III de Brabant, soulevait déjà la question de l'expulsion des juifs de ses terres[10]. Ceux-ci sont ainsi contraints d'habiter dans des juiveries, principalement du Brabant, mais aussi dans le Luxembourg et le Hainaut[11]. Pour y échapper, certains se laissent convertir par l'Église[3]. Dans la littérature catholique du XIIIe siècle, les écrits de Jacques van Maerlant, Jan van Boendale et Dirc Potter témoignent de l'étendue de l’antijudaïsme parmi les lettrés[5].

En 1308, il est attesté des pillages contre les demeures des Juifs[3], qui sont massacrés par la croisade l'année suivante, à l'exception de ceux qui se sont réfugiés dans le château de Genappe du duc Jean II[13]. De nombreuses tueries se produisent, comme celle de Louvain, ou du château de Born, où ceux qui s'y étaient réfugiés dans les alentours seront massacrés[3]. En 1326, un Juif converti est accusé d'avoir fait saigner une image de la Vierge, et est brûlé vif. Cet épisode donnera lieu à la légende antijuive du sacrilège de Cambron[5].

Par la suite, la population juive périt lors de la peste noire vers 1348-1349 qui est accompagnée de nouveaux massacres[11] après que la secte des flagellants a répandu l'accusation selon laquelle les Juifs seraient les auteurs de la peste en empoisonnant les puits et les fontaines[13]. La rumeur se propage à travers le Brabant et les régions limitrophes, et les chrétiens massacrèrent plus de 600 Juifs, si l'on s'en tient à la description de Gilles Le Muisit[14]. Le comte de Hainaut en aurait profité pour récupérer les créances impayées aux Juifs. Les traces historiques attestent l'existence de divers massacres dont un seul est connu avec précision, la tuerie de Hon, près de Bavay, où deux familles sont brûlées vives le [13]. Il semblerait que les habitants juifs du Brabant aient été tous massacrés ainsi que ceux d’Ath. Dans le Hainaut, « on constate leur disparition sans savoir exactement si la mort ou l’exil en est responsable[13] ». On atteste également ces massacres à Anvers: « beaucoup furent pendus, brûlés sur le bûcher, battus à mort ou noyés »[10].

En 1370, les dernières familles juives sont accusées de profanation d’hosties et périssent brûlées vives sur le bûcher[11]. Différentes versions racontent le déroulement du massacre, celle de l'historien du XIXe siècle Georges-Bernard Depping, décrit par exemple des tortures de juifs qui se produisent à Enghien[15]. Abondamment relayé dans la culture belge, il donne lieu, après avoir été reconnu par l'Église catholique en 1402, à un culte antijuif des reliques qui ne prendra fin qu’à la fin du xxe siècle[16] ainsi qu’à une importante production iconographique dont une tapisserie, des vitraux et 18 tableaux[13] dans la cathédrale de Bruxelles ou les vitraux de l'église Saint-Nicolas à Enghien[17]. La conclusion d'un poème populaire rédigé à propos du massacre (vraisemblablement au XVe siècle), laisse une idée de l'étendue d'une haine génocidaire chrétienne[5].

Les Juifs disparaissent de Belgique. Dans certaines régions, ils ne sont que de passage, et ne sont que considérés comme des étrangers et menacés par la vindicte populaire sous l'emprise de l'antijudaïsme de l'Église. Ils sont exposés d'autre part à la concurrence déloyale des banquiers lombards et aux corporations de métier (desquels ils sont exclus), ainsi que contraints de payer des taxes spéciales comme les maltôtes[3]. La seule voie proposée reste la conversion[3].

Du fait des persécutions de l'Inquisition espagnole en 1492 et de l'Inquisition portugaise en 1497, des Juifs s'installent à Anvers. L'Inquisition est également imposée dans les Pays-Bas espagnols, mais dans une moindre mesure. On peut citer, par exemple l'année 1541, lors de laquelle deux personnes refusant la conversion, sont brûlées vives sur le bucher[18]. En 1549, une ordonnance de Charles Quint retire aux Juifs convertis au christianisme le droit de séjour, les Juifs y étant interdits sous peine de mort.

Au XVIIIe siècle, dans les Pays-Bas autrichiens, les Juifs sont tolérés, mais sont contraints du payement de taxes discriminatoires, excluant ceux sans ressources, tout en conservant ceux dits « utiles ». Les Juifs sont exclus du droit de bourgeoisie qui impliquait une profession de foi catholique, avec des exceptions. Philippe Pierret identifie pendant cette période un phénomène de marginalisation de la minorité juive, à la fois par les pouvoirs politiques locaux et dans les mentalités[19]. À la fin du siècle, la population juive bénéficie de la nouvelle législation de l’édit de Tolérance de Joseph II de 1781[11] - [3], puis sous Napoléon Ier, le culte israélite est reconnu et s'organise en consistoire par les décrets de 1808 [20], ayant entre autres, un rôle de délation et de listage des Juifs. À noter que lors de l'invasion française de 1794, des offenses antisémites sont commises et l'anticléricalisme jacobin s'en prend au culte juif[21].

Scène de la légende du Sacrement miraculeux, tapisserie à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles

Scène de la légende du Sacrement miraculeux, tapisserie à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles La « chapelle Salazar » au centre (en blanc), construite sur l'ancienne synagogue de Bruxelles après 1370.

La « chapelle Salazar » au centre (en blanc), construite sur l'ancienne synagogue de Bruxelles après 1370. Truie des Juifs sur un pilier de l'église Notre-Dame de la Miséricorde à Aarschot, fin XVe-début XVIe

Truie des Juifs sur un pilier de l'église Notre-Dame de la Miséricorde à Aarschot, fin XVe-début XVIe Scènes de la légende du Sacrement miraculeux, ibidem, vitraux sculptés par J.-B. Capronnier en 1870

Scènes de la légende du Sacrement miraculeux, ibidem, vitraux sculptés par J.-B. Capronnier en 1870

Début de l'antisémitisme en Belgique

| Contexte | |

|

Dès le début du XIXe siècle, la Belgique est une terre d'immigration pour les Juifs en raison de la nature du Royaume, qui garantit des opportunités sociales et économiques, mais aussi des libertés constitutionnelles et un rapport de l'État avec l'Église[3]. Cependant, Yasmina Zian fait remarquer que la Belgique reste la seule en Europe à mettre au point un système de dossier individuel pour chaque étranger inscrit sur son territoire[22]. Avec l'indépendance de la Belgique, la constitution rompt radicalement avec le passé, l’identité juive relève désormais de l’espace privé. En 1836, le serment antijuif, more judaïco est abrogé[11] et la taxation extraordinaire des Juifs cesse[23]. En contrepartie, l'on témoigne de manifestations de xénophobie, d’antijudaïsme et d’antisémitisme. Concernant le culte israélite, comme le démontre Jean-Philippe Schreiber, il fut véritablement reconnu par un arrêté royal en 1876 : « Le fait que l’État ne reconnût pas formellement l’existence du Consistoire central ni celle des Communautés (…) et l’interprétation que fit le Consistoire des décrets de 1808 pour fonder son existence légale engendrèrent de nombreuses difficultés tout au long du siècle, particulièrement dans les rapports que le Consistoire central entretint avec les administrations communales et les gouvernements d’inspiration libérale »[20]. |

La fin du XIXe siècle, voit de nombreux Juifs réussir leur intégration à la société belge mais aussi des réticences à l'arrivée d'immigrés juifs de l’Est, et les répercussions de l'antisémitisme de France et d'Allemagne[24]. L'antisémitisme prend de l'ampleur et culmine avec les retombées de l’affaire Dreyfus. Certaines personnes sont ouvertement antisémites, en particulier au sein du jeune Parti ouvrier belge, comme Edmond Picard et Jules Destrée[11]. Toute sa vie politique, Edmond Picard professera la haine antisémite et le racisme[25]. Le discours de Edmond Picard de « lutte des races » établissait une distinction entre « race supérieure » et une « race sémite et parasite » et il plaide pour des lois antisémites. L'anarchiste français Pierre-Joseph Proudhon, qui avait des vues antisémites marque le socialisme belge lors de son séjour a Bruxelles[26].

C'est également à travers l'antisémitisme de l'Église catholique belge et française, qu'émerge un antisémitisme racial[27] : « en réaction au fait que les Juifs se dissolvent peu à peu dans la société chrétienne »[28]. Celui-ci vient se greffer au « message chrétien » qui condamnait déjà les Juifs par divers stéréotypes.

La « question juive » passe au centre des préoccupations de la presse, lors de la deuxième moitié des années 1890. Des attaques contre les personnalités politiques juives, Ferdinand Bischoffsheim et Georges Montefiore-Levi, sont attestées[26]. Maurice Einhorn décrit l'antisémitisme belge comme « mondain », en comparaison à celui en Allemagne caractérisé plutôt comme « populaire ». Il décrit une situation d'antipathie pour les Juifs au sein des écrivains de talent du jeune État : comme Émile Verhaeren, Maurice Maeterlinck, Fernand Crommelynck ou Michel de Ghelderode[29]. Guy Jucquois et Pierre Sauvage décrivent quant à eux, la fin de siècle, comme la période du passage de la discrimination ethnique à l’antisémitisme racial. Une réaction antisémite à l’assimilation des Juifs à la société, soutenue par les milieux catholiques[30].

La Belgique, perçue comme un pays libéral et accueillant, voit l'arrivée de nombreux réfugiés Juifs qui se poursuit au début du XXe siècle. Néanmoins la nationalité ou le statut de résident permanent n'étaient pas garantis. Ainsi beaucoup de Juifs de deuxième ou de troisième génération vivant en Belgique, restaient considérés comme des « étrangers » par l'État[31]. L'antisémitisme s’exprime notamment à travers le rejet systématique de demandes de naturalisation des « étrangers juifs »[22].

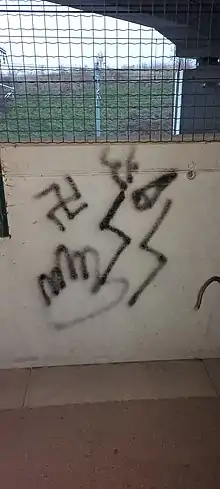

Bien que peu présent dans la société belge dans son ensemble, l’antisémitisme se manifeste toutefois dans différents milieux. En 1902, le Comité Marnix se proclame ligue contre l’antisémitisme et tente de lutter contre l’antisémitisme. Pour le collectif : « ce mot d’antisémitisme n’est qu’une étiquette qui couvre l’intolérance dans son acception la plus générale, la guerre sans merci déclarée non pas seulement aux juifs, mais aux protestants, aux libres penseurs, aux francs-maçons. »[22]. Le Comité, en outre dirigé par des personnes qui ne sont pas de confession juive, témoigne d'une politique de discrimination non-officielle: « beaucoup de gens continuent pas moins à envelopper tous les juifs d’une commune antipathie, et citent de petits faits particuliers, d’histoires de portières, de racontars dépourvus de toute valeur et de tout intérêt. »[32]. Le Comité témoigne d'actes de vandalisme antisémite : « A diverses reprises ce cri de haine : « A bas les juifs ! » a été affiché sur les murs de Bruxelles »[32]. De plus, le Comité s'inquiète de campagnes ouvertement antisémites dans la presse catholique[32].

L'attention de la presse à l'affaire Dreyfus est un exemple de l'influence de l'agitation antijuive de l'étranger sur l'opinion publique belge. La presse catholique belge, — qui se distancie du discours racial —[34], défend le camp anti-dreyfusard, et des préjugés empruntés de l'antisémitisme sont adoptés. Parallèlement, une campagne conte le libéral Jan Van Rijswijck provoque une affaire en Belgique où il est accusé de comploter avec les Juifs, et les Juifs accusés de le soutenir. Les ressources historiques de la période menant à la Première Guerre mondiale ne font pas état d'une action antijuive organisée, et ce n'est qu'à la période d'occupation allemande de la Première Guerre mondiale, que l'on voit apparaître une poussée xénophobe. Les Juifs sont parfois qualifiés de « révolutionnaires » et par d'autres stigmatisations. Le mouvement flamingant qui pendant l'occupation avait collaboré avec l'occupant allemand et visait à une politique pro-flamande, adopte une approche établissant une distinction entre les Juifs « allochtones » provenant de l'immigration récente et ceux considérés « autochtones » [26].

Lorsque éclate la Première Guerre mondiale, le , la panique dans les rues se transforme en colère et en passion nationaliste et des émeutiers s'en prennent à tout ce qui est suspecté d'être Allemand. À Anvers, la communauté juive avec une importante population juive d'Allemagne est aussi victime de cette colère. Des familles sont escortées à la gare par l'armée, et la majorité des Juifs Allemands et de Galicie fuient la ville sous les insultes et les railleries, comme en témoigne l'écrivain juif Salomon Dembitzer : « les femmes et les filles belges ont levé les poings contre nous, ont lancé des injures et se sont moquées de nous »[35].

Face à la crise, de nombreux Juifs survivent grâce aux organisations de charité juives, mais par exemple l'orphelinat juif tombe à court de nourriture et il est décidé d'évacuer les enfants aux Pays-Bas. Le rabbin Armand Bloch est arrêté par les soldats allemands et condamné pour son patriotisme, la presse belge le présente en héros et il devient un symbole de la loyauté juive. Mais vite, l'image des Juifs est ternie dans la presse. Les stéréotypes associent les Juifs aux Prussiens dans une rhétorique anti-allemande et anti-juive[35]. En 1915, Fritz Norden, d’origine juive allemande publie une opinion en faveur de l’invasion allemande et est insulté avec antisémitisme dans la presse. D'après Yasmina Zian, la stigmatisation des juifs est également alimentée par l’idée que le yiddish est une langue proche de l'allemand[36]. Cependant malgré les accusations, la majorité des Juifs y compris les immigrés, restent loyaux et beaucoup se portent même volontaires pour la défense de la patrie. Après la guerre, le Consistoire brandit son patriotisme, et les organisations sionistes, initialement formées en réaction à l'antisémitisme, prennent de la popularité[35].

Pendant l'entre-deux-guerres, outre l'écho d'affaires antisémites à l'étranger, des liens entre le « sionisme », le « communisme » et la « franc-maçonnerie » sont imaginés par les antisémites. L'ont constate également une diminution de l'hostilité au Judaïsme dans la société belge. Dans la presse, on retrouve une certaine banalisation des représentations négatives sur les Juifs[36]. Les années 1920 sont marquées par l'apparition d'une attitude antijuive, distant de l’antisémitisme biologique d'Allemagne. Anvers se transforme en berceau des organisations nazies et antisémite comme la Volksverwering, Vrienden van het Nieuwe Duitschland, NSVAP, De Adelaar, Anti-Joodsch Front, Dietsche Arbeiderspartij et Nationaal Volksche Beweging[37]. Vers 1921, le journal « Het Gazet van Antwerpen » s'en prend à ce qu'il appelle le « bolchévisme et à la juiverie » et en 1924, le journal « Het Vlaams Heelal » traitait régulièrement les Juifs de « vauriens », « voleurs », « bagarreurs » ou bien « apportant des germes de maladie »[38].

L'Église désapprouvait les actes de violences racistes. Dans les années 1918, les catholiques chrétiens sont plutôt favorables mais ambigus face au sionisme, mais certains gardent l'optique de l'anti judaïsme tandis que d'autres comme le cardinal Mercier souhaitent un protectorat belge en Palestine. À partir de 1926, les catholiques visent à convertir les juifs et adoptent une position ambiguë à leur égard[26].

Dans la société belge, au sein de l’État, de son administration et de ses forces de polices, la figure négative du judéo-bolchévique est présente ainsi que celle associée aux colporteurs. Le stéréotype du Polonais communiste et petit criminel participe à la stigmatisation des juifs qui sont originaires de Pologne et de Russie. Les juifs sont ainsi victimes d’« une racialisation, d’une criminalisation qui se fait sur une base ethnique et nationale, donc xénophobe »[22]. De leur côté, les communistes établissent la Main d'Œuvre Étrangère en 1927 pour venir en aide aux réfugiés juifs, dont nombreux rejoignent ensuite le Parti communiste (PCB/KPB)[39].

Lieven Saerens décrit un « antisémitisme latent » avant les années trente. D’autre part, F. Caestecker envisage le rejet de l’étranger comme lié à la consolidation de l’État-nation d'après guerre[22]. La naturalisation des individus originaires de pays ennemis est révoquée et le processus de naturalisation est durci, tandis que les Juifs sont sujets à une surveillance policière. Cependant les Italiens, surtout à Charleroi, sont également victimes de cette politique de surveillance[22]. Ceux vivant en Belgique subissent une discrimination concernant la naturalisation : « l’une concernant les non juifs, l’autre concernant les juifs. Les secondes sont systématiquement repoussées »[32]. Alors que les enfants non-juifs reçoivent la naturalisation à l'âge de 16 ans, ceux qui sont Juifs doivent prouver leur résidence de plus de dix ans dans le pays, payer la somme conséquente de 5000 francs belges et recevoir l'approbation du parlement[40].

Années 1930

Pendant la crise des années 1930, nombre de Juifs subsistent de petits métiers et connaissent une pauvreté parfois extrême. Dès le début de la crise, des mesures économiques sanctionnent les commerçants étrangers, qui sont principalement juifs. En 1934, le commerce ambulant est visé par des taxes et par l’exigence d’un permis difficile à obtenir. En 1936, la vente au porte-à-porte est interdite pour la maroquinerie, les épices et autres. Des quotas pour la main d’œuvre étrangère et des mesures anti-immigrés sont mises en place. Beaucoup de Juifs se retrouvent sans revenus, sans indemnités de chômage et subsistent de la charité publique. Certains témoignent d'être contraint d'exercer dans « des ghettos » juifs. Beaucoup jouèrent alors un rôle dans les mouvements de grève (comme « Emiel » Akkerman)[38]. L'accueil des réfugiés est vite accompagné de la xénophobie rampante. Les organisations d'aide juive les préparent à leur ré-émigration, suivant les vœux insistants du gouvernement[41].

| Immigration juive de Pologne | |

|

Les réfugiés juifs polonais s'installent en grand nombre dans les quartiers démunis de Bruxelles. Leur arrivée suscite de l'inquiétude dans la population, qui s'exprime aussi par des réactions xénophobes. Ces réfugiés sont parfois même victimes de rejet de la part de certains Juifs Belges intégrés[42]. Les étrangers, dont les Juifs polonais forment le plus grand groupe, sont victimes d'une animosité en raison de leur main d'œuvre bon marché et de leur concurrence aux petits commerçants. L'on peut lire par exemple dans le journal Le Soir, en janvier 1933 : « habitent dans des mansardes, des caves, des sous-sols et y pratiquent n’importe quel travail….[…]. C’est vous dire que ces étrangers se moquent aussi bien des lois sur l’hygiène que de la loi des huit heures »[42]. Le nombre de réfugiés est vite surestimé, et de nouveaux stéréotypes antisémites leur sont attachés :Quelques voix s’élèvent contre la banalisation de l'antisémitisme dont celle d’une féministe, Louise Coens qui réfute les stéréotypes : Ou encore par des personnalités politiques qui dénoncent le rexisme, tel que le député PCB, Pierre Bosson qui déclare :

|

Des critiques d'ordre économique sont émises contre les Juifs, en y attachant une image stéréotypée du commerçant juif[26]. Léon Degrelle, chef du rexisme, promouvait un antisémitisme économique. Il dénonce une « abondance de l'immigration juive » comme un danger pour la société et parle notamment d'un péril de la « concurrence déloyale juive ». Il emprunte les thèmes du fascisme italien et du national-socialisme allemand et instrumentalise la Xénophobie et la crise économique que redoutent les classes moyennes, son principal électorat[43] - [44]. Le parti rexiste se lance dans une campagne antijuive, déshumanisant les Juifs[45].

Le , une personne juive, Henri Buch, est nommée Juge au Tribunal de Première instance d'Anvers, entraînant l'agitation des milieux antisémites et une opposition à sa nomination. Un événement discriminatoire unique dans les annales politiques et judiciaires belges[46].

| Immigration juive d'Allemagne | |

|

En 1933, avec l'arrivée des premiers réfugiés Juifs allemands, le Conseil des ministres décide de ne pas se montrer trop accueillant, considérant les réfugiés « illégaux », il ferme les frontières en 1939. Le gouvernement procède ensuite à des rafles jusqu'à l'été 1933, qui amène la protestante de Camille Huysmans et de Paul Baelde, ce dernier qui fait la demande de les accueillir. Le gouvernement décide toutefois de faire des « gestes humanitaires » en accueillant quelques enfants juifs et en offrant quelques aides[26]. Ils y furent accueillis dans des homes juifs, tels les homes Général Bernheim et Herbert Speyer du Comité d’Aide aux Enfants réfugiés juifs, créé par Max Gottschalk[47]. Cependant, certains enfants venus seuls sont expulsés vers l'Allemagne, ce qui provoque l'émoi d'une partie de la presse belge[38]. comme Ilex Beller, arrivé à Anvers à 14 ans et qui se retourne vers la France. Au parlement, la droite soutient la politique contre l'accueil des réfugiés, tandis que la gauche est départagée sur la question. L'opposition cite des inquiétudes économiques, politiques, identitaires et sociales. Comme argument particulièrement répandu, le refus d'accueillir des réfugiés juifs servirait à prévenir d'une montée de l’antisémitisme dans la société[45]. Des clichés antisémites virulents se retrouvent dans la presse d'extrême-droite, comme Le pays réel qui compare les réfugiés juifs à des sauterelles porteuses de maladies[45]. D'après l'historien Jean-Philippe Schreiber :

En 1938 est créé un camp de concentration, le camp d'internement pour réfugiés juifs à Merxplas. L'État considère que les persécutions raciales en Allemagne n'entrent pas dans le cadre juridique prévu pour autoriser l'accès du territoire et opte pour l'expulsion des réfugiés juifs[49]. d'autres camps sont ouverts à Marchin, Wortel, Hal et Marneffe. Ces centres sont envisagés dans un « antisémitisme ambiant », pour des réfugiés jugés indésirables. Ils servent également à empêcher que ceux-ci se mêlent à la population. Les réfugiés sont internés dans de mauvaises conditions et sont contrôlés par des gardiens relevant de l’administration pénitentiaire. Ils sont ainsi privé de leurs libertés. Les premières nécessités (les vêtements, la nourriture, les soins médicaux, etc) sont pris en charge non pas par l'État mais par les réfugiés eux-mêmes, avec un soutien d’associations communautaires, tel le Comité d’Aide et d’Assistance aux Victimes de l’Antisémitisme en Allemagne (CAAVAA). Avec l'occupation de la Belgique, nombre des hommes, des femmes et des enfants n’échappèrent pas aux rafles, aux dénonciations et à la déportation[48]. De 1939-1940 le Comité d’Assistance aux Réfugiés juifs offre aux réfugiés, le plus souvent dépourvus de moyens, un soutien matériel, une aide médicale et un conseil juridique[50]. La Nuit de Cristal constitue en Belgique, un basculement. Les persécutions nazies sont condamnées à la fois dans la presse et par des manifestations dans les rues, ce qui pousse le gouvernement à repenser sa politique d'expulsion des Juifs. Avec l'invasion de la Pologne en 1939, les Juifs d'Allemagne font face à une nouvelle poussée xénophobe, étant alors perçus comme étant une « cinquième colonne » en Belgique[45]. |

Pour Lieven Saerens, ce n'est qu'avec l'arrivée de milliers de réfugiés juifs allemands et autrichiens en 1933, que l'image des juifs se détériore à Anvers et aurait évolué « d'une ville cosmopolite à une ville intolérante ». Des organisations antisémites voient le jour, dans les milieux, catholiques, bourgeois et nationalistes. Avec l'arrivée du nazisme au pouvoir en Allemagne, les mouvements nationalistes flamands se radicalisent et adoptent également une antipathie envers les Juifs[51]. Ils sont encouragés par des agents nazis et un parti nazi se forme[52]. Les provocations antijuives se multiplient à Anvers[38], par exemple le , cinq membres de la milice Dinaso vont chercher la provocation dans le quartier juif armés de matraques, mais ils seront « pris en main et solidement rossés » par des habitants du quartier. Ce n'est que le , que l'organisation Volksverwering forte d'une centaine de personnes, parvient à défiler dans le quartier juif sans être stoppée[37]. En 1937, des menaces de mort sont distribuées dans les boîtes aux lettres de Juifs et des fenêtres de synagogues et de maisons juives sont brisées. Les incidents antisémites deviennent quotidiens et les avocats juifs sont exclus de la Conférence flamande du Barreau d'Anvers[38]. En particulier, les groupes Verdinaso et la Légion nationale lancent une série de violences contre des Juifs[26]. par exemple début 1939, environ cinq autobus chargés de membres du Verdinaso s’arrêtèrent au milieu du quartier juif pour « tuer tous les Juifs et qu’ensuite ils jetteraient tous leurs biens au feu ». La ville d'Anvers est sujette à une vague d'antisémitisme, principalement dirigée contre les Juifs dans l'industrie du diamant. En , des attaques similaires à des pogroms sont menées par des nationalistes flamands[53]. Des émeutes qui débordent et s'en prennent à des commerces juifs, « 100 personnes, traversa le quartier en hurlant des slogans antijuifs. La police tenta de calmer les gens et de les faire rentrer chez eux paisiblement. ». Le parti rexiste qui déjà utilisait une rhétorique antisémite, atteint une nouvelle virulence en 1940 avec l'utilisation des stéréotypes primaires, d'articles menaçants et par le recours à la violence contre des propriétés juives[54].

Marion Schreiber parle d'une cohabitation pacifique qu'elle illustre par l'accueil des réfugiés du Saint Louis en 1939, alors que les autres nations les avaient rejetés[55]. Anne Morelli, remet en question la perception d'« une terre d'accueil ». Elle cite une volonté de la Belgique d'empêcher l'arrivée de réfugiés juifs italiens fuyant les mesures antisémites de 1938, en rétablissant le visa obligatoire depuis l'Italie. De plus, elle considère que les Juifs fuyant l'Allemagne nazie ont fort souffert des limitations de l'asile, en particulier ceux déportés vers la France et qui ont fini dans les camps d'extermination[56]. Parmi ceux déportés dans des camps en France, figure par exemple l'artiste Kurt Lewy ou le Premier violon de l'Orchestre philharmonique de Vienne, Fritz Brunner[57].

La fin des années 1930, est marquée par une peur d’être envahi par l’étranger, une peur qui prend des allures parfois obsessionnelle pour certains Belges[42].

Génocide des Juifs de Belgique

| Mise en place de persécutions antisémites | |

|

Lorsque éclate la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Juifs émigrèrent, dès mai 1940 vers la France et dans la direction des pays libres : principalement la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Suisse. Les persécutions en Belgique s’amplifiant. D’octobre 1940 à septembre 1942, l’administration militaire nazie a édicté 18 décrets antijuifs[58]. « Après une phase préparatoire (octobre 1940 – février 1942), où l’occupant s’employa à repérer, à isoler et à étouffer économiquement la population juive de Belgique, vint la phase d’extermination. Deux décrets, l’un du et l’autre du , imposèrent aux juifs le travail forcé... »[59]. |

Responsabilités belges

Dès le début de l’invasion allemande, le , de nombreux réfugiés juifs d'Allemagne considérés comme ressortissants d’un pays ennemi, sont arrêtés par la police belge puis internés dans des camps de prisonniers en France, comme dans le cas du peintre Felix Nussbaum. Nombre des réfugiés juifs restant, forment alors des groupes spécifiques de résistance à l’occupant nazi[19]. Sous occupation, la Belgique collabore économiquement avec l'occupant nazi[60]. D'après les travaux de Jean Velears et Herman Van Goethem sur la collaboration du roi Léopold III, elle joua un rôle problématique sur la « question juive », en particulier dans le cas de la déportation des Juifs étrangers[61].

Le , sous l'occupation allemande, 200 à 400 membres de la Zwarte brigade de la VNV et de la ligue antijuive Volksverwering saccagent 200 magasins juifs et incendient et saccagent deux synagogues lors du pogrom d'Anvers, ainsi que des bâtiments dont la maison d'un rabbin[62] - [63].

À l'été 1942, la police locale d'Anvers arrête de façon autonome 1 243 Juifs, tandis que à Bruxelles les autorités communales refusent de distribuer l’étoile jaune et d'ordonner une rafle à leur police mais « Il convient toutefois de souligner que jusqu’alors, elles ont suivi scrupuleusement la piste de la collaboration maximale »[64]. Des rafles furent organisées par la Gestapo et 25 437 Juifs furent déportés via la caserne Dossin à Malines et 4 534 via Drancy en France[59]. 43% des Juifs de Belgique sont déportés[65]. L'administration municipale anversoise collabore avec l'occupant allemand dans l'implémentation des mesures antisémites, tandis que celle de la ville de Bruxelles réagit plutôt avec une résistance passive[53].

En 2002, lors de la commémoration des 60 ans de la déportation des Juifs de Belgique, le Premier ministre Guy Verhofstadt formule les excuses officielles de la Belgique et reconnaît la collaboration des autorités belges[66]. Le rapport La Belgique docile de 2007, documente la responsabilité et la collaboration active des autorités belges quant à l’identification, la persécution et la déportation des juifs belges: « L’enquête...n’ a au bout du compte pas seulement débouché sur une étude systématique de la collaboration administrative avec l’ occupant, mais également sur une large analyse de plusieurs caractéristiques politiques et culturelles de la société belge dans la période allant de 1930 à 1950[64] ». David Frasser parle de collaboration passive concernant la légalisation et l'application des mesures de persécutions (dites affaires juives) par le système judiciaire[67]. La conclusion du rapport souligne « le manque de préparation juridico-administrative à une seconde occupation, mais également la culture xénophobe, parfois antisémite de l’élite dirigeante, ainsi que, globalement, le déficit démocratique dans les années 1930 et 1940, peuvent être considérés à cet égard comme décisifs. L’État belge a ainsi adopté une attitude docile en accordant dans des domaines très divers mais cruciaux une collaboration indigne d’une démocratie à une politique désastreuse pour la population juive (belge comme étrangère) »[64]. En , le Sénat reconnaît à l'unanimité la « responsabilité de l'État belge » dans la persécution des Juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale[68].

Concernant le rôle de l'antisémitisme de la société dans le génocide, Lieven Saerens affirme que la plupart des policiers qui participaient aux rafles étaient indifférents et se retranchairent derrière les décisions de leurs supérieurs, mais il relativise en affirmant qu'ils n'étaient pas tous des brutes, certains après la guerre ont porté plainte contre leurs anciens collègues qui avaient employé une violence excessive. Des volontaires flamands de l’Algemeene-SS Vlaanderen y participaient avec enthousiasme. Pour la Algemeene-SS Vlaanderen « les Juifs n’étaient pas des hommes, mais des groupes qu’il fallait dénoncer, précipiter dans les escaliers puis fourrer dans des camions à bestiaux bondés. Les enfants – nourrissons compris – y étaient à l’occasion littéralement jetés »[69]. D'après un rapport adressé à la Sûreté d'État en 1942, le public aurait été choqué de la violence de la rafle d'Anvers d'[70]. Insa Meinen reconnaît également l’importance de l’antisémitisme ambient dans la persécution des Juifs, tout en relativisant son importance[69].

Les autorités belges sont largement imprégnées d’un habitus xénophobe et de « réflexes parfois inconscients d’exclusion ou de marquage social »[22]. D'après Dan Mikhman, Le Gouvernement belge en exil qui connaissait le destin des Juifs de Belgique, adopte une attitude passive et décide de ne pratiquement rien faire pour les sauver[70]. Toutefois, la radio belge de Londres, diffuse des messages encourageant la population à exprimer de la sympathie pour la minorité juive[71]. À l'opposé, certains journalistes en territoire occupé, encouragent à la dénonciation, par exemple un journal titre: « La chasse est ouverte ». Alain Libert parle d'un « coup de main pour déporter »: à la fois à Anvers, à Bruxelles et à Liège. Tandis que l'Église garde le silence sur les persécutions dont les Juifs sont victimes[72]. En ce qu'il en est du clergé, il joua un rôle important pour cacher les Juifs, dont l'exemple du prêtre Louis-Joseph Kerkhofs qui sauva des centaines de Juifs, dont de nombreux enfants cachés dans des couvents[73]. À Namur, l’abbé Joseph André organise chez lui un accueil clandestin pour cacher des Juifs. Face à l’antisémitisme, de nombreux catholiques font de la charité à l’égard des Juifs persécutés : « faire passer des Juifs en pays neutre, les cacher dans des couvents, séminaires, écoles, recueillir les enfants en les cachant dans les campagnes, délivrer de faux papiers ou de faux certificats de baptême, etc. »[74]. Le cardinal Van Roey était quant à lui opposé au national-socialisme mais décide de fermer le Bureau catholique pour Israël (BCI), créé en 1936 pour combattre l’antisémitisme catholique, pour motif de « conciliation », une fois que des Juifs d'Anvers furent déportés il tente de leur venir en aide de manière discrète[74]. De même pour de nombreux Belges, qui font le choix de cacher des Juifs malgré le danger encouru[70]. Certains le font néanmoins avec un but lucratif, faisant payer parfois cher les personnes cachées. D'autres Belges dénoncent les juifs dont ils connaissaient la « cachette », par antisémitisme et pour la prime[59].

Concernant la résistance, la survie des Juifs aurait été une préoccupation secondaire, à l'exception d'une action pour libérer le XXe convoi organisée par Youra Livchitz[75], ainsi que de l'élimination du directeur de l'AJB Robert Holzinger, pour sa collaboration[76].

Au niveau de l'éducation, l'administration belge de collaboration fait bannir les professeurs et les étudiants des universités et les écoliers du système scolaire, sans que cela provoque beaucoup d'émoi[71]. De ce fait : « toute une jeunesse se retrouve isolée et stigmatisée, en violation des valeurs garanties par la Constitution »[77]. À l'Université libre de Bruxelles, les services administratifs ont procédé à une « exécution passive » des ordonnances allemandes[78]. Il n'y aura pas de mouvement de solidarité, mais l'Université trouve une sorte de compromis en mettant les professeurs en non-activité[79].

En 2019, une enquête met en évidence la participation de collaborateurs flamands, bruxellois et wallons dans un massacre de masse, celui de 6 000 femmes juives du camp de Stuthof, en Pologne : « certains décrivent le plaisir qu’ils ont éprouvé à exécuter ces femmes, dans leurs écrits d’après-guerre »[80].

Antisémitisme et indifférence à la libération

Selon Catherine Massange « Les mesures d'exclusion progressive de toute vie politique, sociale et économique des Juifs pendant l’Occupation auront des conséquences durables sur l’insertion dans la société belge des survivants ». Les premiers jours après la Libération voient des règlements de comptes et des dénonciations contre des Juifs[81]. À Anvers les Juifs sont victimes de l'antisémitisme virulent des collaborateurs locaux[82].

Après le génocide, la situation des Juifs ayant survécu est catastrophique et l’Aide aux Israélites Victimes de la Guerre (AIVG), est créée en . Mais les solidarités ne sont pas suffisantes et l'antisémitisme reste présent, notamment au sein des forces de police et des tribunaux[81]. Malgré la propagande nazie et des mouvements rexiste et nationaliste flamand, qui attisent la haine, la société ne tombe pas dans l’hostilité généralisée à l’égard des juifs, et le public manifeste même de la sympathie à la création d'Israël[59]. Le JOINT note que la période d'occupation et de propagande nazie a laissé des traces d'antisémitisme, comme en témoigne que au printemps 1945, l'opinion publique belge n'a pas eu connaissance du génocide[83]. Les hommages à la résistance juive favorisent un changement de l'image négative qui était associée aux Juifs (toutefois, étant considérés comme étrangers, les honneurs ne leur sont pas dédiés). Certains journaux essayent d’intégrer les Juifs dans l’image de la nation belge, parfois « avec maladresse »[81].

Le retour des survivants des camps de concentration nazis en 1945 est aussi accompagné par une réaction d'hostilité dans la société belge. Avec 90% des Juifs ayant vécu en Belgique avant la guerre ne détenant pas la nationalité belge, certains de ces survivants ne sont pas acceptés en Belgique[81]. La Belgique n'entend pas se montrer accueillante envers les rescapés, et les invite par divers mesures à se diriger vers d'autres pays[84]. À partir de 1945, sous prétexte d'éviter des conflits dans la société belge, le gouvernement refuse d'accueillir les réfugiés « n'ayant aucun lien avec le pays d'avant-guerre » qui reçoivent l'appellation de « transitaires », en passage vers d'autres pays plus cléments[81]. En 1946, les rescapés arrivant dorénavant « illégalement » en Belgique, sont arrêtés, emprisonnés et puis éventuellement expulsés, tandis que ceux présents sont exclus des aides de l'État[84]. Ainsi comme le fait remarquer Rudi Van Doorslaer sur la politique du pays [83] :

« la Belgique ne développe aucune politique visant à reconnaître et encore moins à indemniser les victimes des persécutions antisémites »

Le problème du logement est une problématique principale, alors que les Juifs ont été dépouillés de leurs biens du fait de la politique raciale nazi. En , des propriétaires de logement affichent « pas pour les étrangers »(implicitement contre les Juifs) et refusent la location aux rescapés juifs. L’AIVG paye la location de chambres d’hôtel et aide des logeurs particuliers. En , elle ouvre une maison à Tervuren, pour accueillir les déportés. Dépourvu de toutes aides ou réparations de l'État, en 1955, des rescapés âgés vivent encore dans des « logements précaires et insalubres où ils avaient été cachés »[81]. 95% des fonds de l'AIVG proviennent de donations américaines aux travers de l'American Joint Distribution Comitee qui réduit les fonds progressivement du fait que l'aide est plus urgente dans d'autres pays comme la Pologne[85], ainsi l'ensemble des aides et assistances aux victimes juives du génocide, sont le fait de la charité juive étrangère et non de l'État, qui restraint son soutien aux victimes non-juives de la guerre.

En , le Comité israélite des Réfugiés Victimes des Lois raciales (COREF) est créé pour venir en aide aux réfugiés après que des réfugiés Juifs allemands subissent des arrestations arbitraires et d'autres persécutions. Le COREF affirme en que « pour la population et souvent également pour les autorités », les Juifs sont vus comme « des étrangers indésirables » et ce : « suite à une intense propagande antisémite ». Le journal Le Peuple fait remarquer : « Il nous revient que de nombreux Juifs allemands ayant subi pendant des années les sévices de la Gestapo dans les camps de concentration nazis, sont internés à l’heure actuelle sur simple dénonciation anonyme. Il est indéniable que ces gens ont mérité un sort meilleur. Après avoir souffert sous la domination hitlérienne, vont-ils pâtir à présent des excès de gens la plupart du temps mal intentionnés ? »[81]. Les biens des réfugiés Juifs allemands sont placés sous séquestre par un arrêté-loi du jusqu'à la mainlevée du séquestre en . Ceux qui ne survivent pas longtemps après la Libération ne verront pas leurs droits rétablis[86]. De plus, la plupart des victimes juives sont dépourvues d'un statut juridique, et par conséquent elles « ne peuvent obtenir la réparation des dommages matériels subis que par voie judiciaire et de leur propre initiative », ce qui les maintient dans leur dépossession et dans une situation d'extrême précarité[83].

Finalement, le gouvernement restreint l'accès au travail pour les étrangers en , tout en offrant des exemptions aux secteurs avec peu de Juifs[83]. Certains rescapés abandonnés à leur sort, parfois sans permis de travail, sont livrés à pratiquer le marché noir pour survivre, ce qui ravive les sentiments antisémites et rassurent les antisémites, de nouvelles accusations anti-juives. D'autres sont victimes d'hostilité anti-juive dans le domaine économique, et l’AIVG créé une Petite Caisse de Prêts et un Office du Travail en pour aider les rescapés à avoir des emplois[81]. Comme le témoigne Pierre Broder après le génocide : « Le fait que la plupart de nos artisans et commerçants sont de nationalité étrangère fait que bon nombre de commerçants n'ont pas vu d'un œil favorable le retour de leurs concurrents juifs (...). La propagande nazie a laissé des traces pernicieuses dans certaines couches de la population »[83].

« Des milliers de mères juives attendent impatiemment le retour de leurs enfants »[83]. Toutefois, la plupart des enfants cachés se retrouvent sans parents. Yvonne Jospa propose l’adoption des enfants, qui sera peu concluante, et dans certains cas la justice est sollicitée pour la restitution d’enfants[81]. Certains d’entre eux ont été convertis au catholicisme. D'autres ont souffert de malnutrition, de maltraitance ou ont été exploités[87] - [81]. Dans certains cas des familles adoptives ne souhaitent pas restituer l'enfant, comme celui d'Henri Elias (une affaire similaire à celle Finaly)[88] - [89]. À partir de 1955, soit dix ans plus tard, les enfants rescapés considérés comme étrangers, seront progressivement naturalisés Belges[83]. Commence ensuite une phase de reconstruction personnelle. Les 3000 enfants juifs qui avaient été cachés, souffrent de souvenirs traumatiques[65]. Dans les années soixante, L'AIVG créé un centre d'aide psychologique pour aider les rescapés qui souffrent de traumatismes et les réfugiés. Le service social juif est également créé[85]. Les années 1990, marquent la reconnaissance sociale de leur souffrance et les commémorations permettent aux individus de « prendre conscience des pertes et de l’horreur », et ainsi de leur assimilation[58]. En 1991, l’association L’enfant caché est créée en Belgique[58].

Hertz Jospa essaye de lutter contre l'antisémitisme d'après-guerre, et note en 1946 que dans : « ce petit pays à la population dense, la haine de tout ce qui est étranger est fortement enracinée. C'est donc un problème très complexe que la défense des étrangers »[83].

Également un problème de transmission se pose, beaucoup de survivants gardent le silence sur leurs souffrances. Par exemple un survivant refuse d'en parler à ses enfants : « Cela leur ferait trop de mal et bouleverserait leur monde innocent »[90]. Il y a néanmoins une transmission du traumatisme aux enfants, qui dans certains cas développent une identité juive fragile et une volonté de lutte contre l'antisémitisme[91]. D'après Rachel Yehuda, les enfants des survivants ont plus de risques d’être atteints de troubles du stress post-traumatique ou d’une dépression[92]. En 1980, le film Comme si c'était hier réalisé par Esther Hoffenberg et Myriam Abramowicz, retraçant l’histoire de la résistance belge au service des enfants juifs, rend publique la problématique[93].

Concernant le lien avec le Parti communiste de Belgique, il se détériore progressivement. Le parti communiste remet en cause des prétendues « déviations nationalistes chez les camarades juifs » et voit d'un mauvais œil l'AIVG. La reconnaissance de l'État d'Israël par l'URSS ne suffit pas. Les juifs communistes sont bloqués entre d'un côté le parti qui veut mettre fin à leurs sections et les voir s'intégrer, et le reste de la communauté qui les désapprouve, étant elle-même en reconstitution[94].

Maurice Krajzman, dans son étude consacrée à « L’image des Juifs et du judaïsme dans les manuels d’histoire belges » relève que la Shoah n'est pas un sujet central jusqu’aux années 1980[29]. De même, la Shoah n’occupe guère de place dans les médias du pays. L'historien Maxime Steinberg publie Dossier Bruxelles-Auschwitz suivi par L’étoile et le fusil en 1986. Par la suite d’autres études sont menées sur le sujet comme L’Association des Juifs en Belgique dirigée par Rudi Van Doorslaer et Jean-Philippe Schreiber et en 2000, les publications de Lieven Saerens[69].

Problématique de la restitution

| Spoliations | |

|

En mars 1941, en particulier au travers de la Brüsseler Treuhandgeselschaft (BTG) créé sous forme de société de droit belge et de la Société française de Banque et de Dépôts (SFBD), l'occupant allemand met en place le pillage des ressources juives : les comptes en banques, le produit de la vente de fonds de commerce, de propriétés immobilières et d’autres biens. Dès janvier 1942, l'occupant procède à la confiscation des meubles et mobiliers et au pillage du patrimoine culturel. Concernant les entreprises, dès avril 1942, l'occupant initie une liquidation des quelque 7 700 d’entre elles et en « aryanise » 200 ou 300, en les offrant à des tiers. Concernant l'industrie du diamant, les diamants sont saisis ou confisqués, et le reste est acquis grâce à une promesse de déroger temporairement à la déportation en échange de diamants et d'argent[95]. |

Comme le fait remarquer Rudi Van Doorslaer, le gouvernement belge a appliqué une « discrimination à l'encontre des victimes de guerre juives »[96] :

« En vertu des lois de 1945 et de 1947 sur la réparation des dommages de guerre, la majorité des victimes juives n'étaient pas habilitées à réclamer une indemnisation. Il fallait en effet posséder la nationalité belge, une clause qui excluait par définition près de 95 % de la population juive de Belgique. En outre, la loi sur les prisonniers politiques ne prenait pas en compte les victimes de déportation et de persécution pour motif racial »

Du fait de cette politique, les restitutions ont été difficiles, ainsi la plupart des meubles et articles ménagers pillés ne seront pas l'objet de restitutions (jusqu'en 1965)[96]. Toutefois concernant le secteur diamantaire, la Belgique parvient à récupérer la plupart des diamants en Allemagne et ainsi rétablit cette industrie lucrative de la ville d'Anvers[96].

De à la fin des années 1960, les restitutions sont néanmoins menées au sein d'un Office de Récupération Économique, d'un Office de gardien des biens, d'un Office pour les dommages de guerres et d'autres, dont l'Office des séquestres qui joua un rôle primordial[96]. Les processus de restitution des biens volés étaient complexes et la procédure judiciaire, coûteuse. Nombre des biens culturels retrouvés ne sont pas restitués et font plutôt l’objet de ventes aux enchères[97]. Une des principales difficultés à la restitution concerne le fait que presque la moitié des Juifs du pays ont été tués — la plupart en famille — et que les tribunaux exigeaient la demande d'« un ayant-droit », ce qui rendait impossibles de nombreuses procédures de restitutions (les ayants-droit ayant été tués)[96].

Le cas des rescapés juifs — ou des déportés — étrangers de nationalité allemande et autrichienne, fait l'objet d'un traitement particulier. Ceux-ci furent traités comme « ennemis » et leurs biens se retrouvèrent dans les mains de l'État (à l'exception de cas de présentation d'un certificat indiquant « non-ennemi » à partir de 1947)[96]. En , l’État belge réalise un nouveau profit financier, par la vente publique des biens des « internés juifs » d'avant-guerre, sans consultation de leurs propriétaires ou de leurs familles[48].

Concernant la restitution des biens artistiques et culturels, la commission de l'ORE constate que « seulement 1,2 % du contenu des bibliothèques confisquées et 7 % des œuvres d'art volées à des collectionneurs juifs furent rendus à leurs propriétaires ». Le reste des biens volés se retrouva dans les musées et établissements culturels belges, s'ils n'avaient pas fait l'objet d'une vente au sein du palais des Beaux-Arts[96].

Concernant les spoliations dont les juifs ont été victimes, la Belgique a été le dernier des pays européens à créer une commission d'étude sur la restitution des biens volés, seulement en [96]. L'enquête de la commission Buysse découvre que les banques n'avaient pas recherché les héritiers ou les propriétaires titulaires de comptes, en contradiction de leurs affirmations. L'enquête met également en évidence que les autorités belges avaient saisi de l’argent spolié par les Allemands, sans en chercher les propriétaires légitimes. Et de plus, le gouvernement belge avait obtenu 80 millions de Deutsche Mark de réparations du gouvernement allemand en 1960, pour « ceux qui avaient été poursuivis pour raisons politiques et raciales ». Mais le gouvernement en avait pourtant exclu la plupart des rescapés juifs sous prétexte qu'ils « n'avaient pas la nationalité belge en 1940 »[98]. En outre, comme autre dysfonction, à Anvers, des biens immobiliers juifs avaient été assignés à des services de gérance privés (Verwaltung), ce que la commission d'enquête juge « déconcertant »[96]. Le , une loi de dédommagement pour les biens spoliés est adoptée au terme des travaux de la Commission Buysse, et des indemnités sont versées en 2008 à une « Fondation du Judaïsme de Belgique », créée à cet effet[99].

En , l'Association pour la Mémoire de la Shoah (AMS) organise un événement La libération n’a pas été la même pour tous. Elle met en évidence que les actionnaires et les dirigeants des entreprises qui collaborèrent pour dépouiller les biens, les domiciles, les assurances, les commerces, les œuvres d’art et les sociétés des Juifs déportés, n'ont pas été traduits en justice et au contraire certains ont formé grâce aux fonds des victimes juifs des entreprises lucratives, dont certaines seraient cotées au Bel 20, et seraient ainsi proches de l'État[100]. En 2022, le journal De Standaard démontre que de nombreuses oeuvres d'art exposées dans les musées belges sont des œuvres d'art pillées[101].

L'AMS déplore, que contrairement aux cas du Pays-Bas et de la France où les autorités « ont indemnisé les survivants et les descendants des déportés Juifs vers les chambres à gaz par leurs chemins de fer nationaux » , la SNCB n’a rien entrepris, alors qu'elle avait perçu plus de 100 millions de francs belges, volés aux Juifs déportés. Le , la Chambre des représentants vote pour la mise sur pied d'une enquête sur le rôle joué par la SNCB dans la déportation de juifs[100].

Problématique de la mémoire

.jpg.webp)

Difficulté de commémoration

Le Centre de Documentation juive contemporaine (CDJC) inaugure en 1956 un Mémorial de la Shoah dénommé « Mémorial au Martyr Juif inconnu ». Un mémorial reprenant le nom des 25 000 Juifs de Belgique morts lors de la Shoah est inauguré en 1970[102]. Le mémorial inauguré est vandalisé en 1973, en 1981, en 1982 et en 1984. Le Tag de 1984 inscrivait « sionistes assassins » sur le mur d'hommage aux victimes. Le Bourgmestre refuse de renforcer les mesures de protection du mémorial et en 1989 le responsable déplore l'état du mémorial belge: « Des enfants y jouaient au foot, des plaques en marbre étaient brisées, des squatteurs dormaient dans la crypte où les toilettes se trouvaient dans un état indescriptible ». En été 2006, la situation est dramatique[102]: « Une urne contenant des cendres humaines ramenées d'Auschwitz-Birkenau a été vidée de son contenu, une grille a été arrachée, des vitrines ont été cassées et des documents détruits. Le sol a été souillé de préservatifs et d'excréments ». En , lors de l’inauguration d’une plaque commémorative, des « jets de pierres et des morceaux de briques furent lancés depuis l’extérieur sur un groupe d’une vingtaine de personnes présentes ». Le mémorial n'est plus ouvert au public (et aux familles des victimes) pour des raisons de sécurité[102].

Au contraire du Fort de Breendonk qui est reconnu comme « mémorial national », le centre de la déportation, la caserne Dossin, retrouve sa fonction militaire d'avant-guerre puis est transformé en complexe résidentiel. En 1995, une initiative privée d'anciens déportés tente de réparer cet « oubli » par la création d'un modeste Musée Juif de la Déportation dans un sous-sol du bâtiment et crée une archive, documentant plus de 18 522 victimes. Pour Natan Ramet, cette archive donne un visage aux victimes, des morts sans sépulture[103]:

« Pour qui il n'existe pas de grands cimetières avec des croix, des stèles individuelles, des noms gravés comme dans les plaines de Flandres »

Une cérémonie de commémoration des victimes y est organisée chaque année depuis 1956, et en 2012 le musée est transféré dans un nouveau bâtiment en face du centre de la déportation[104]. En , le conseil d’administration du lieu de mémoire retire son autorisation pour le déroulement d'un événement de remise de prix de l'organisation Pax Christi dans son musée. Le CCOJB décrit comme « extrêmement choquante » la remise d'un prix à Brigitte Herremans, une personne que le conseil d’administration décrit comme « clairement ambiguë à l’égard d’une partie de la communauté juive » et qui avait, à la radio, « suggéré que les juifs exagèrent l’antisémitisme et ce pour détourner l’attention des méfaits d’Israël »[105]. En , la moitié du conseil scientifique annonce sa démission en protestation : « il est évident pour nous que la Caserne Dossin, en tant que lieu de mémoire, ne peut être le terrain sur lequel la politique actuelle de l'État d'Israël est mise à l'ordre du jour... Nous ne devons pas donner l'impression que ce lieu de commémoration de 25 000 victimes juives, puisse être instrumentalisé dans un conflit politique avec lequel elles n'ont rien à voir »[106]. le , Herman Van Goethem, directeur démissionnaire affirme vouloir que la « communauté juive » soit moins prépondérante dans le conseil d'administration du musée, tandis que Bruno De Wever également un démissionnaire, reproche aux deux Juifs du conseil d'administration (dont l'un est désigné par le gouvernement flamand) d'être « peu critiques à l’égard d’Israël » au sein du musée[107]. Le , le journal De Morgen parle de « pressions du lobby juif », un terme a caractère antisémite, pour décrire l’opposition de certains membres du musée aux projets de sensibilisation aux droits de l’homme au sein du musée sur l'Holocauste[108].

À Gand, un mémorial pour commémorer les Juifs de Gand qui ont péri lors de la Shoah, est inauguré en 1998[109]. En 2018, le mémorial est détruit la veille de la commémoration de la Nuit de Cristal[110]. En , le mémorial a été gravement vandalisé pour la cinquième fois[111].

À Anvers, est inauguré le , un monument à la population juive déportée. En 2017, la communauté juive proteste le déplacement du monument vers un endroit plus calme y voyant une offense[112].

Le , les pavés de mémoire aux victimes de la Shoah sont profanés à Saint-Gilles, L’administration communale parle « d’un geste regrettable auquel il ne faut pas donner une importance exagérée » et c'est l'association pour la mémoire de la Shoah qui déposera la plainte[113].

Difficulté du travail de mémoire

En 1993 est créée l'association Territoires de la Mémoire pour l’« éducation à la résistance et à la citoyenneté par le biais du travail de mémoire »[114]. Le Directeur adjoint de l'association, Philippe Marchal décrit le contexte de montée de l'extrême droite qui joue un rôle dans sa création: « C'était le Vlaamse Blok en Flandres, Agir en Wallonie...imaginez l'effroi des rescapés des camps qui ont alors estimé qu'il était absolument nécessaire de créer, non pas un musée comme les autres, mais un réel centre d'éducation ! ». En 2018, l'association accueille près de 50 000 visiteurs par an à ses expositions et à ses activités[115]. L'association s'oppose à une « faute morale irréparable » et à la transmission traumatique, et prone pour une démarche de libre-examen[114]. En 2018, Geoffrey Grandjean, professeur de l’Université de Liège met en évidence les difficultés liées à un apprentissage de la Shoah chez les jeunes et émet l'hypothèse d'un échec dans la politique mémorielle et du travail de mémoire[114].

.jpg.webp)

D’une dimension réduite, l'étude scolaire de la Shoah a acquis une place considérable. Avant 1970, dans les manuels scolaires, seules les mesures antisémites prises dans les années trente sont évoquées, tandis que le processus génocidaire n'est pas enseigné aux étudiants. Dans les années 1970, l'enseignement dans les écoles des crimes nazis et de la Shoah se fait à la dernière année du cycle essentiellement de l'enseignement secondaire général, ce qui est tardif en comparaison avec la France ou l'Allemagne[66]. Le génocide n'est véritablement enseigné qu'à partir des années 1980. Jusqu'à dans les années 2000, les manuels Wallons donnent peu d'attention au processus d'extermination des Juifs et la communauté éducative belge prend ses distances des manuels scolaires, accusés de ne pas aiguiser la réflexion du public scolaire. De ce fait l'apprentissage se fait de manière personnelle par les professeurs. À partir des années 2000, la Shoah est étudiée par des témoignages et des travaux d'historiens et le rôle de la Belgique sera évoqué[66]. En 2013, le Sénat estime que l'enseignement de la Shoah est « un important antidote au fanatisme et aux idées d'extrême droite »[116]. L'enseignement devient obligatoire[117]. L'engouement pour l'étude de la Shoah, se manifeste aussi par la visite du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau[118].

Certains déplorent que l'enseignement est de plus en plus difficile[119]. Pour Georges Bensoussan, l'enseignement de la Shoah ne protège pas de l'antisémitisme. En Belgique où la Shoah est bien enseignée, l’antisémitisme connait néanmoins une augmentation considérable. D'après lui l'enseignement est à double tranchant car pour se débarrasser de la culpabilité, on retourne la violence symbolique contre les victimes[120]. D'autres déplorent l’impasse faite dans certaines écoles sur l’enseignement de la Shoah par peur des réactions antisémites[121] - [122]. Iannis Roder propose de se focaliser sur le nazisme et le rapport à la démocratie et sur les Justes parmi les nations plutôt que sur Auschwitz qui est mal supporté par certains[122]. Nicolas Van der Linden et Alexia Jacques de l'ULB, citent l'étude de Irwin C. Rosen pour illustrer la difficulté. Dans l'étude, après le visionnage d'un film de sensibilisation aux valeurs de tolérance et au préjugé anti-juif, l'on voit une réduction de l'antisémitisme auprès de la majorité des participants mais chez 26% d'entre eux, on atteste au contraire une augmentation, et proposent un enseignement plus « par le biais des témoignages laissés par les victimes elles-mêmes mais aussi par le biais de l’art, comme expression propre ou via l’abord d’œuvres littéraires, plastiques, cinématographiques »[123].

Le , la chaîne de télévision VRT diffuse Les propos antisémites d'une femme présentée comme juive, choisie pour accompagner et guider des écoliers belges lors d'une commémoration de la Shoah à Auschwitz. Elle déclare aux écoliers et devant les caméras, que « les Juifs sont des Nazis », qu’elle se revendique antisémite et qu’Israël fait aux Palestiniens ce que les Nazis faisaient aux Juifs[113].

Prise de conscience de l'Église

Contrairement aux repentances de l'Église allemande, polonaise, hollandaise et française, l'Église belge maintient un silence sur ses actions durant le génocide. Le silence est reproché à l'Église, alors qu'elle avait une responsabilité dans les préjugés antijuifs chez les chrétiens qui ont joué un rôle dans le processus génocidaire, et de plus pour le silence de l’évêque de Malines et de l’épiscopat belge lors des déportations juives. Un groupe d'évêques publie néanmoins Une réflexion sur la Shoah et pose la question de la repentance. Ce n'est qu'en 2000 que l’Église de Belgique reconnait que « le climat hostile à l’encontre des Juifs avait été entretenu au cours des siècles par des considérations antijuives transmises dans la catéchèse, la prédication et la théologie catholique »[74]. Concernant la raison d'un silence de plus de cinquante ans, les évêques se justifient en affirmant leur volonté de ne pas « remuer le couteau dans la plaie », par « prudence », pour ne pas « multiplier les déclarations », que « l’Église catholique de Belgique a fait tout ce qu’elle pouvait », qu'elle à du moins promue « une attitude positive des chrétiens envers les Juifs », ainsi que par d'autres justifications[74]. L'affaire du Carmel d'Auschwitz, crée un retour à la réflexion chrétienne sur la responsabilité et la compréhension de la Shoah ainsi que au dialogue[124]. Le père belge Thaddée Barnas perçoit une théologie de la Croix sur la Shoah comme une tentative d'appropriation[125].

À la suite de la publication de L’enseignement du mépris en 1962 par Jules Isaac, le , le Vatican II promulgue la déclaration Nostra Ætate qui rompt avec l'antijudaïsme. La Belgique met en place les structures particulières au sein de ses conférences épiscopales, qui vise à mettre un terme à toute forme d’antisémitisme religieux et ce à travers des publications de revues, des organisations de cours, une création du Service de documentation en Belgique, formation des catéchistes, des professeurs et des prêtres. Les commissions ecclésiales réagissent aux propos déplacés et aux préjugés rencontrés au sein de leur Église mais aussi à l’actualité, dont les violences contre la communauté juive belge[126].

En 2016, l'Église protestante unie demande pardon à la minorité juive pour l'antisémitisme de Martin Luther[127]

Problématique de la condamnation des responsables du génocide et de leurs collaborateurs

La Belgique ne condamne pas les responsables de la Shoah. La proposition de loi de Jean Fonteyne, « réprimant certains crimes contre l’humanité » n'est quant à elle pas adoptée[128]. Certains justifient ce manque de condamnation par une indifférence à la «question juive» et d'autres du fait d'un intérêt porté à d'autres sujets[129]. La Belgique se dote tardivement d'une législation pour poursuivre les criminels de guerre en justice, le . Cette situation est dénoncée dans diverses revues juridiques, sans aucune réaction dans le monde politique. De manière générale, la question des crimes commis contre les Juifs n'est abordée dans aucun compte-rendu des principaux partis politiques et n'est soulevée par aucun sénateur ou député durant les deux années d'après-guerre[130].

Maxime Steinberg, spécialiste du génocide des Juifs de Belgique, dénonce l'occultation du génocide par la magistrature belge et met en lumière dans les années 1975[131] :

« le scandale de l'impunité des criminels nazis responsables de la déportation de 25.000 Juifs de Belgique »

En 1951, le chef de la Sipo-SD, Karl Constantin Canaris passe devant les tribunaux belges et est condamné à 20 ans de travaux forcés pour sa responsabilité dans les enlèvements, les meurtres d'otages et les mauvais traitements infligés aux prisonniers du centre de détention de Breendonk. Il est libéré l'année suivante et n'est pas poursuivi par les autorités belges pour sa responsabilité dans la déportation des Juifs de Belgique[132]. Le criminel nazi Otto Siegburg, responsable à la section juive de la Sipo-SD, est le seul à avoir été condamné par un tribunal militaire belge pour assassinat, et à travers celui-ci pour crime contre l’humanité. Le jugement n’est cependant pas confirmé par le jugement en appel et il est condamné à du travail forcé. Concernant ses collègues et ses supérieurs, ils prirent la fuite ou bénéficièrent d’une ordonnance de non-lieu, comme Felix Weidmann[133]. Fritz Erdmann, chef de la section juive de Bruxelles et Erich Holm chef de la section juive d’Anvers ne sont pas retrouvés[128]. Seul Lambert Namur, agissant avec Siegbutg, sera condamné, alors qu'il est également poursuivi par la justice luxembourgeoise[134].

Les commandants du centre de la déportation, Philipp Schmitt et Johannes Frank ne sont pas poursuivis pour leurs implications dans l'extermination des Juifs, ni pour les crimes et violences perpétrés contre les déportés. Le premier sera fusillé pour ses crimes à Breendonk, le second sera condamné à six années de réclusion, mais sera libéré après moins d'un an par la Belgique. Le chef de la Gestapo responsable de l'arrestation et la déportation des Juifs de Belgique, Franz Straub, est initialement condamné à quinze années de travaux forcés sans que le tribunal aborde la question juive. Il est libéré en 1951 et réintègre la police allemande. Les deux hauts responsables de l’administration militaire allemande, Alexander von Falkenhausen et son adjoint Eggert Reeder, sont condamnés à seulement 12 ans de travaux forcés[128].

En 1980 à lieu à Kiel en Allemagne, le procès des principaux responsables de la déportation des 26 000 Juifs et Tsiganes de Belgique depuis la Caserne Dossin. Maxime Steinberg était l'expert belge représentant la partie civile. Ernst Ehlers parvint de se suicider avant sa condamnation, Constantin Canaris voit son cas disjoint pour maladie et le tribunal allemand condamnera finalement Kurt Asche à sept années de réclusion et commentera sa « clémente décision » en justifiant l'âge avancé de l'inculper. La durée de la procédure judiciaire, la légèreté de la peine et le fait qu'il ait été autorisé à quitter le tribunal librement en attente de la ratification furent des aspects vivement critiqués[135].

Après la guerre, des collaborateurs engagés dans la persécution des Juifs sont arrêtés et condamnés uniquement pour leur collaboration avec l'occupant, en particulier René Bollaerts, Antoon Lint et Gustaaf Vanniesbecq. René Lambrichts, Jozef Vranken, Constant Van Dessel et Ward Hermans sont condamnés à mort. Cependant, aucune des condamnations à mort ne fut exécutée, et les criminels furent libérés de manière anticipée après peu de temps. Le procès Felix Lauterborn et ses acolytes est l'un des rares où la persécution des Juifs fit l’objet d’une attention particulière[37]. 53 000 citoyens belges sont condamnés pour collaboration avec l'Allemagne nazie. D'après les travaux d'Aline Sax sur les collaborateurs flamands, dans deux tiers des cas, la collaboration était motivée par un engagement idéologique et de fidélité à l'Allemagne nazie[136]. De nombreuses figures politiques se disent favorables à l'amnistie des collaborateurs, ainsi les peines sont progressivement réduites[137]. Par exemple, Leo Delwaide, qui joua un role instrumental dans l'application des mesures anti-juives en Flandres[138], ne sera pas poursuivi pour sa participation dans le génocide[139]. En 2007, Bart De Wever le président de la N-VA, s'oppose aux « excuses » pour la déportation des Juifs ainsi que pour la collaboration active dont il nie l'existence. Il rejette la responsabilité, par une critique d'Israël[140]. En 2011, après la demande du ministre de la Justice Stefaan De Clerck d'ouvrir un débat sur l'amnistie, le CCOJB et le CCLJ condamnent « toute demande d’oubli ou d’amnistie des crimes de la collaboration » et affirment : « Nous ne pouvons oublier que des collaborateurs belges ont concouru activement, souvent avec zèle, à la traque d’hommes, de femmes et d’enfants voués par les Nazis à la déportation »[141]. Albert Edelson déplore alors un manque de culpabilité quant à la responsabilité de la collaboration belge dans la déportation ainsi qu'un manque de sensibilité pour les victimes[142].

En 2005, Paul Giniewski déplore le manque de poursuite judiciaire contre les anciens criminels nazis. Dans la continuité de cette politique, quatorze responsables nazis des crimes dans les pays de l'Est ont trouvé refuge en Belgique, alors même que le Centre Simon-Wiesenthal milite activement pour les traduire en justice, depuis 1990[143].

En 2016, éclate un nouveau scandale à la Chambre des représentants, l'affaire des pensions octroyées aux « anciens collaborateurs militaires belges du régime national-socialiste », des pensions versées par l'Allemagne. L'Allemagne refuse de dévoiler à l'État Belge les noms des personnes recevant les pensions ou de s'il s'agit de criminels de guerre ou de responsables de la Shoah[144]. En 2019, l'Association pour la Mémoire de la Shoah, déplore que les peines de condamnation à vie des collaborateurs et des bourreaux de Breendonck furent réduites en 1953. Permettant à ceux-ci de mener une vie paisible malgré leur crime[100].

Problématique du négationnisme belge

En 1952, Karel Dillen (qui sera fondateur du Vlaams Blok), traduit en néerlandais les thèses négationnistes de Maurice Bardèche. En 1989, Roeland Raes (du Vlaams Blok) consacre un article à Robert Faurisson dans le journal néonazi français Notre Europe, dans lequel il est correspondant pour la Belgique[145]. Henri Deleersnijder, cite deux initiatives négationnistes : « l’officine anversoise Vrij Historisch Onderzoek » dirigée par Siegfried Verbeke (militant du Vlaamse Militanteorde (VMO)) et également « un raid idéologique lancé par le jeune fasciste belgo-français Olivier Mathieu en direction de l’Université libre de Bruxelles », il crée un cercle des étudiants révisionnistes ne comprenant que lui-même et sera dissous par le recteur de l’Université, Hervé Hasquin[145]. Parmi les négationnistes, Siegfried Verbeke, ancien membre du Vlaamse Militanten Orde, sera condamné en Belgique (après la loi de 1995) et dans d'autres pays pour son négationnisme[146].

Plusieurs propositions de loi témoignent d'une volonté de réprimer le négationnisme, le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme: le , le , le , le , le , le , le et finalement celle du est acceptée et la loi Moureaux est adoptée le . Mais malgré les débats parlementaires, les actes négationnistes ne sont finalement pas expressément visés[145]. Dans les années 1990, les ministères de l’Intérieur français et hollandais interpellent l’État belge pour prendre des mesures contre la propagande négationniste[145].

En 1992, deux députés du parti socialiste, Claude Eerdekens et Yvan Mayeur dénoncent[147]:

« l’exclusion et la haine, le racisme et l’antisémitisme [ont pris] une place de plus en plus inquiétante dans l’espace public »

Eerdekens et Mayeur déplore que la Belgique est « devenue une plaque tournante sur le plan européen de la diffusion des thèses révisionnistes et négationnistes », qui de plus ne possède pas de législation en la matière contrairement à l’Autriche, la France, l’Allemagne ou bien les Pays-Bas[147]. La loi justifiant la répression du négationnisme, se fonde sur le fait que les opinions qui nient la Shoah visent à réhabiliter l'idéologie nazie et menacent la démocratie, et de plus elles sont infamantes pour la mémoire des victimes et visent à « offenser gravement une ou plusieurs catégories d'êtres humains », comme l'indique l'arrêt no 45/96 de la Cour d'arbitrage: « les principes de bases de la société démocratique s'en trouvent menacés et qu'il en résulte un dommage irréparable pour autrui »[148].

Depuis le , la Belgique dispose d'une loi visant à réprimer le négationnisme du « génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale »[63] - [147]. Quatre formes de négationnisme sont condamnées: la négation, la minimisation grossière, la justification et l’approbation[147]. L'Unia est compétent depuis 1995 pour intervenir dans les cas liés avec la loi contre le négationnisme[149]. La haute juridiction précise que la législation n'est pas envisagée pour restreindre la liberté d'expression et la liberté de recherche (en particulier historique)[148]. La loi belge diffère d'autres lois européennes sur le fait que seule une flagrante minimisation est punissable. La loi belge ressemble le plus à la loi Gayssot française mais se réfère à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide[150].

Dans les années 1990, Jean-Michel Chaumont souligne un effet pervers de « concurrence des victimes » et de contestation de l'unicité de la Shoah, qui peuvent aboutir à des accusations antisémites contre les Juifs d'avoir été « récompensés » et de « monopoliser le statut de victime »[148].

En 2014, Lieven Saerens affirme qu'un trait particulier du négationnisme en Belgique est qu'il s'infiltre dans l'extrême gauche. Il met également en cause des regards révisionnistes sur les persécutions, dans le milieu académique belge. Notamment le professeur de l'ULB, Jacques Willequet, pour avoir minimisé délibérément dans ses travaux, les réactions antisémites et la connaissance du caractère antisémite de l'Allemagne nazie, en Belgique d'avant-guerre[151].

Antisémitisme depuis la Shoah

Incidents antisémites violents

Des attaques violentes (agressions physiques et verbales contre des personnes, attaques de maisons ou de lieux de cultes) sont relativement fréquentes, avec un pic d'attaques durant les mois de mai à . L'enquête de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'antisémitisme a révélé que 63% des Belges interrogés avaient subi ou observé des agressions verbales ou physiques antisémites[152]. 30% des Juifs belges ont quant à eux déclaré qu'ils évitaient de porter des symboles juifs tels qu'une kippa ou une étoile de David, en public[153]. Les Juifs sont également victimes d'un taux de menaces de violence relativement élevé et d'un risque d'attentat relativement élevé.

- En 1969, un attentat à la grenade contre des employés de la compagnie israélienne El Al et en 1972, le meurtre à la place de Brouckère de Zadek Ophir un fonctionnaire à l'ambassade d'Israël, sont considérés comme des attentats antisémites par le journal Le Monde[154].

- En 1979, un attentat à la grenade à l’aéroport de Zaventem, blesse douze passagers d'un vol en provenance d’Israël. L'année suivante un nouvel attentat contre des passagers d'un vol en provenance d’Israël est raté[155].

- En 1980, à Anvers, un terroriste palestinien lance des grenades sur une soixantaine d’enfants juifs qui partait en vacances dans les Ardennes. Un enfant de 15 ans est tué et une vingtaine d'enfants sont blessés[156] - [157].

- Le , une voiture piégée explose devant une synagogue d'Anvers située Hovenierstraat faisant trois morts et soixante blessés[158].

- En 1982, un homme armé ouvre le feu à l'entrée de la grande synagogue de Bruxelles et blesse quatre personnes[154].

- En , un néo-nazi lance trois grenades d'exercices lors d'un débat sur les camps nazis à la foire du livre de Bruxelles[159].

- En 1986, un attentat à l’explosif contre la synagogue d’Anvers cause des dégâts matériels[155].

- En 1989, le Dr Joseph Wybran, président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique est assassiné[154].

Différents rapports d’études sur l’antisémitisme, décrivent les années 2000-2002 comme « les pires années depuis 1945 »[29].

- Plusieurs lieux de culte à Bruxelles, Charleroi et Anvers sont attaqués en 2002[154]. La synagogue de Charleroi est criblée de balles[1], Les pompiers parviennent à contrôler l'incendie volontaire et à neutraliser l'explosif[160]. En 2003, un Bruxellois Ali El Bouyeri tente à nouveau de faire exploser la synagogue à l'aide de bouteilles de gaz, la voiture piégée destinée à tuer les fidèles n’explosa pas mais la charge explosive était particulièrement importante[1] - [29]. Des commerces appartenant à des Juifs sont victimes de vitres brisées, de croix gammées et des insultes antisémites inscrites sur la façade. Un incendie criminel est commis contre l'épicerie Casher[1], des bombes incendiaires improvisées de type cocktail Molotov sont jetées contre une synagogue[29] et la parcelle juive d’un cimetière est profanée[29]. L'année suivante, le , une dizaine de jeunes maghrébins, armés de barres de fer et d'autres armes blanches, attaquent les étudiants d'une yechiva, l'un ne parvient pas à fuir et est tabassé et poignardé à coup de couteau[161].

- En juillet 2005, une école juive et deux synagogues sont attaquées, les vitres sont brisées sans faire de blessés, et un rouleau de la Torah est volé[162].

- En décembre 2007, les fenêtres de la synagogue à Anvers située à Oostenstraat, sont brisées par des jets de pierres une autre synagogue est victime d'une tentative d'incendie[163].

- En janvier 2008, une école juive est attaquée par des jets de projectiles qui ciblent des jeunes enfants dans la cour de récréation[164].