Koekelberg

Koekelberg [kukəlbɛʁg] est l'une des 19 communes bilingues de la région de Bruxelles-Capitale en Belgique.

| Koekelberg | |

basilique du Sacré-Cœur | |

Héraldique |

Drapeau |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Communauté | |

| Arrondissement | Bruxelles-Capitale |

| Bourgmestre | Ahmed Laaouej (PS) |

| Majorité | PS/SP.a, Ecolo/Groen, CDH, Défi |

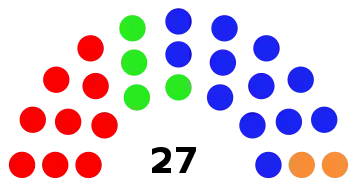

| Sièges MR PS Ecolo-Groen! CDH |

27 12 9 4 2 |

| Section | Code postal |

| Koekelberg | 1081 |

| Code INS | 21011 |

| Zone téléphonique | 02 |

| Démographie | |

| Gentilé | Koekelbergeois(e)[1] |

| Population – Hommes – Femmes Densité |

22 023 () 50,12 % 49,88 % 18 542,58 hab./km2 |

| Pyramide des âges – 0–17 ans – 18–64 ans – 65 ans et + |

() 24,05 % 61,70 % 14,25 % |

| Étrangers | 31,70 % () |

| Taux de chômage | 24,58 % (octobre 2013) |

| Revenu annuel moyen | 11 305 €/hab. (2011) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 52′ nord, 4° 20′ est |

| Superficie – Terr. non-bâtis – Terrains bâtis – Divers |

1,18 km2 (2021) 1,56 % 41,41 % 57,03 % |

| Localisation | |

Situation de la commune au sein de la région de Bruxelles-Capitale | |

| Liens | |

| Site officiel | www.koekelberg.be |

Commune de deuxième couronne, elle est située sur un axe de pénétration de première importance qui mène de Bruxelles à Gand et à la mer du Nord.

Toponymie

Lieu-dit situé entre Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe et Laeken qui doit son nom à l'installation en cet endroit de la famille Coeckelberghe (voir ci-dessous)

Géographie

Communes limitrophes

Histoire

La seigneurie de Coeckelberghe

Connus dès le milieu du XIIe siècle avec Bernier de Coeckelberghe[2], armé chevalier en 1144 lors de la guerre de Grimbergen, les Coeckelberghe apparaîtront durant la période qui suivra comme des fidèles sinon des proches du duc de Brabant, figurant en bonne place parmi les "bourgeois de Bruxelles"[3]. Gérard de Coeckelberghe et Wautier de Coeckelberghe sont cités respectivement en 1220 et 1225[2].

Vers 1250, Gérard de Coeckelberghe va acquérir un domaine d’environ quatre-vingt-cinq hectares – cinquante-six bonniers de terres arables et six bonniers de bois – "situé aux confins de Berchem-Sainte-Agathe, de Molenbeek-Saint-Jean et de Laeken"[4].

Le territoire sur lequel la famille des Coeckelberghe va pouvoir, à partir de cet enracinement, asseoir sa juridiction va être érigée en seigneurie. Et quelques mois plus tard, en 1254, l’appellation du lieu-dit Coeckelberghe va apparaître – pour la première fois de source connue – dans un acte de cession[3]. C’est cette seigneurie récemment constituée que le même Gérard de Coeckelberghe apportera à l’abbaye de Dieleghem à Jette, conformément aux usages féodaux. L’acte est passé en 1264 et mentionne que le tout est localisé à Koekelberg[4]. L’abbaye apportera à son tour au fief de Gérard de Coeckelberghe ainsi placé sous sa protection un supplément de terres situées à Berchem-Sainte-Agathe.

La seigneurie de Coeckelberghe sera ainsi érigée en territoire – le patronyme devenant aussi toponyme – à partir du nom d’une famille bruxelloise en ascension dans la mouvance du duc de Brabant[3].

Au demeurant, le choix d’insertion des Coeckelberghe à cet emplacement ne manque pas d’arguments : le territoire est proche de Bruxelles dont on aperçoit les remparts et la porte de Flandre, il entre dans la ligne de défense externe de la ville, et il constitue une nouvelle entité administrative en bordure immédiate du périmètre molenbeekois alors indissociable de celui de Sainte-Catherine et soumis à l’autorité directe du duc de Brabant[5].

Avant tout peut-être, il comprend terres cultivables et boisées sur le plateau, terres humides en vallée propres au maraîchage, à l’élevage et à l’exploitation des étangs avec brasseries et viviers. L’implantation le long d’un tronçon de la voie qui relie la Flandre et Bruxelles – la chaussée de Gand – ne manque pas d’attrait économique et stratégique, de même que celle qui relie l’abbaye de Dieleghem à la ville – la chaussée de Jette – dont l’existence intéresse directement le fief de Coeckelberghe et qui deviendra plus tard l’axe principal de son extension villageoise[6].

En 1264, le domaine seigneurial comprend un manoir et ses dépendances, sans qu’on puisse dire avec certitude si ce château de Coeckelberghe et la chapelle Sainte-Anne située à proximité ont été érigés par eux ou si des éléments de construction préexistaient à leur arrivée. Le château seigneurial, situé à l’emplacement de l’actuelle rue des Tisserands, disparaîtra lors des opérations d’urbanisation du début du XIXe siècle. Édifié sur une île, l’étang qui l’entoure est alimenté par les eaux du Paruck. En dépit des digues qui protègent l’ensemble, on ne peut parler de douves véritablement protectrices. Mais on ne peut par contre manquer de situer cette structure défensive parmi toutes celles qui, semblablement conçues, formaient comme une ligne de défense permettant de contrôler l’accès nord-ouest à la capitale[7]. Quant à la chapelle Sainte-Anne, située jusqu’à sa destruction en 1961 dans le bas de l’actuelle rue de l’Église Sainte-Anne, elle est signalée à différentes reprises dans des actes datés de 1321, 1370 et 1556 notamment[8]. La chapellenie Sainte-Anne de Koekelberg comprend sept hectares de terres dont le revenu, cumulé avec le paiement des messes, des indulgences, des sacrements et des processions, assureront la subsistance du chapelain[9]. Ces droits dont bénéficie le chapelain lui sont accordés par le seigneur de Koekelberg en sa qualité de collateur[10].

Anciennement dépendance de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek, alors liée au chapitre de Sainte-Gudule, la chapelle Sainte-Anne va relever très tôt de l'abbaye de Grimbergen et de celle de Dieleghem – c’est à cette dernière qu’est inféodée la seigneurie de Coeckelberghe – pour le paiement des dîmes et la nomination du chapelain. Les deux abbayes s’entendront pour transférer la chapellenie à la paroisse de Berchem-Sainte-Agathe qu’elles contrôlent et qui s’en trouvera agrandie d’autant[3].

La chapelle Sainte-Anne sert à l’intronisation des seigneurs de Koekelberg qui se succèdent au fil des générations. La chapelle castrale sert bien entendu aussi de lieu de culte pour les habitants de Koekelberg, pour qui l’église paroissiale en titre, située au bourg de Berchem-Sainte-Agathe, s’avère bien trop éloignée.

Après la longue lignée des Coeckelberghe, la seigneurie passera par alliance chez les Locquenghien, dont Jean de Locquenghien, bourgmestre puis amman de Bruxelles sera la figure principale. On lui doit le creusement du canal de Willebroeck et une rue de Bruxelles porte son nom. La seigneurie et les droits y afférents seront rachetés peu avant 1588 par François Van Zinnicq, un ancien apothicaire anobli et dont les armoiries inspireront celles de la commune[6].

Koekelberg, section de commune (1795-1841)

Le village de Koekelberg s’est peu à peu étoffé, tant à proximité du château et de la chaussée de Gand que le long de la chaussée de Jette. En 1686, on y compte huit brasseries, quatorze auberges et dix-huit boutiques de commerçants ou d’artisans. Le recensement industriel de 1764 mentionne deux manufactures, une fonderie de fer et une fabrique d’étoffes de laine[11]. Le Guide Fidèle, publié en 1761, indiquera que "plusieurs cabarets, dont les jardins et les cours sont embellis d’arbres et d’allées de charmilles très bien entretenues existent à Koekelberg", et "qu’on y voit tous les jours grand nombre de bourgeois qui s’y vont rafraîchir après leur promenade"[12]. La "ville" n’est pas loin et Koekelberg compte plusieurs “maisons de campagne” et un pensionnat de renom[13].

Le régime français instauré en 1795 va profondément changer le statut administratif du lieu en remodelant l’organisation en vigueur sous l’Ancien Régime. Apparaissent les départements, les cantons et les communes. L’entité administrative retenue comme territoire communal va correspondre à celui couvert alors par la paroisse de Berchem-Sainte-Agathe dont elle va reprendre les contours. Ainsi naîtra la commune de Berchem-Sainte-Agathe, englobant de ce fait Koekelberg. Mais les autorités françaises ne manqueront pas de constater le déséquilibre entre les deux entités constitutives de la nouvelle structure – Koekelberg compte trois fois plus d’habitants que le village rural de Berchem – et instaureront deux sections de commune : la section 1 désignée sous l’appellation de “Koekelberg”, et la section 2 correspondant à l’actuel territoire de Berchem-Sainte-Agathe[14].

Les forces vives de la commune se trouvent à Koekelberg. En 1827 le conseil communal sera invité par les responsables du district à ouvrir une école publique eu égard à l’importance (globale) de sa population. Le conseil refusera, expliquant que ses faibles moyens ne permettent pas de créer un tel établissement [au village de Berchem] qui “en tout état de cause ne serait pas fréquenté par les enfants de Koekelberg, de loin les plus nombreux, vu l’état des routes en hiver”[15].

Et même si l’immigration ouvrière qui va envahir peu à peu son territoire en ce début de XIXe siècle va considérablement changer la donne, c’est très logiquement que, passé 1830 et l’instauration de l’État belge, le retour à un découpage territorial logique va s’engager. En 1830, le bourgmestre est François De Neck. Il réside à Koekelberg, chaussée de Jette. Avec lui va s’accélérer le processus de retour à l’autonomie administrative de Koekelberg. En 1833, un terrain est acquis pour l’établissement d’un cimetière à Koekelberg – payé par ses habitants – en même temps que la chapelle Sainte-Anne est érigée en église succursale à défaut d’être paroissiale. Le curé habite sur place, rue de Ganshoren[16].

Lors de la préparation du budget communal de 1837 et concernant la section de Koekelberg, on signale qu’un cabaretier de la chaussée de Jette offre d’y fournir gratuitement un local pour l’installation de l’administration locale[6].

Le processus autonomiste est engagé. Une enquête est diligentée par le conseil provincial qui, en 1838, émettra un avis favorable et demandera qu’il soit procédé à la reconnaissance des limites territoriales de la future commune de Koekelberg[15]. D’autant que la section de Koekelberg compte alors 1 967 habitants contre 645 pour la section de Berchem[8]. Un an après, en 1839, est posée la première pierre de l’église Sainte-Anne sur le terrain du cimetière, événement déterminant quant à l’existence de la paroisse Sainte-Anne et de son conseil de fabrique. Et sans attendre la mise en service de la nouvelle église, le conseil communal envisagera d’utiliser la chapelle Sainte-Anne désaffectée comme siège administratif de la section de Koekelberg[8]. Ce qui ne se fera pas, une autre priorité s’imposant rapidement. L’ancienne chapelle Sainte-Anne sera transformée dès 1842 en école primaire, la première école communale dont se dotera la toute jeune commune.

Autonomie communale (1841) et extension des faubourgs

En effet, Koekelberg recouvre son autonomie en 1841. La loi portant création de la commune est promulguée le . Le bourgmestre François De Neck reste tout naturellement en fonction et la commune de Berchem-Sainte-Agathe, réduite en surface, va se trouver un nouveau bourgmestre en la personne d’Édouard Guillaume Goffin. Quant au secrétaire communal, Laurent De Neck, fils du bourgmestre, il restera lui aussi en fonction à Koekelberg[6]. Avant 1841, la situation financière de la section de Koekelberg est meilleure que celle de l’autre section, tant par la présence de propriétaires fonciers que par le rendement des terres en culture : grandes parcelles du plateau et maraîchage en vallée[10]. Et parmi les belles propriétés, symbole de cette aisance, on compte celle du château-pensionnat Goussaert, celle du statuaire Eugène Simonis et, plus tard, en 1858, celle du banquier Gérard Van Bergen[6]. Mais cette aisance relative est désormais largement entamée par l’afflux croissant dans le bas de la commune d’une population ouvrière sujette au chômage et dont les épidémies successives de choléra vont marquer profondément l’existence[8]. Cette extension du Faubourg de Flandre au nord-ouest de Bruxelles ne va pas manquer de poser rapidement de graves problèmes de logement et de santé publique. À partir de 1840, les lotissements ouvriers vont proliférer, édifiés par nombre de petits propriétaires qui vont densifier à l’excès leurs parcelles. Ces logements à la salubrité contestable sont groupés le plus souvent sous forme d’impasses ou de "bataillons carrés" autour d’une étroite cour[17].

La commune de Koekelberg et son Bureau de bienfaisance vont ainsi se retrouver en situation budgétaire délicate. Les recettes communales s’avèrent d’autant plus insuffisantes que la crise industrielle et le chômage frappent durement les familles et que la population de Koekelberg ne va pas tarder à être composée aux trois quarts d’ouvriers dont beaucoup sont en difficulté. Et la crise qui sévira, en Flandre notamment où la famine frappera de 1845 à 1848, aggravée par les rigueurs de l’hiver 1846-1847, accentuera encore la misère des nouveaux arrivants[6].

Le Quartier Royal de Koekelberg (1880)

En 1864, le conseil communal approuve le projet de prolongement du boulevard d’Anvers en direction du plateau de Koekelberg, voyant dans le percement du futur boulevard Léopold II une chance de désenclavement de la commune.

Le plan en a été dressé par Victor Besme, inspecteur voyer, chef du service chargé de l’aménagement des faubourgs de Bruxelles. En même temps, le développement du chemin de fer et les difficultés croissantes pour assurer par le centre de Bruxelles le transit des voyageurs et des marchandises entre les deux terminus que sont la gare du Nord et la gare du Midi vont décider de l’ouverture d’une ligne de contournement par l’ouest, désignée sous l’appellation de Chemin de fer de ceinture. La ligne, inaugurée en 1871, consacrera par la coupure qu’elle opère la séparation de la commune en deux zones, la partie anciennement urbanisée à l’est et le plateau de Koekelberg à l’ouest, auquel donnera accès le boulevard Léopold II. En 1862, Victor Besme a fait parvenir au futur roi Léopold II son Plan d’ensemble pour l’extension et l’embellissement de l’agglomération bruxelloise. Le plan prévoit, dans le prolongement du nouveau boulevard, la création d’un quartier de deux cent cinquante hectares s’étendant sur quatre communes dont, majoritairement, celle de Koekelberg, faisant ainsi augurer une prochaine et importante urbanisation[6].

L’opération dite du Quartier Royal de Koekelberg – parfois dénommé Quartier Léopold II – va faire l’objet de plusieurs projets qui mettront successivement au centre du périmètre à urbaniser une “villa royale” (1864), un “palais de l’industrie” (1866) et un “panthéon national” (1879)[18]. Le plan définitif d’aménagement du plateau de Koekelberg sera adopté le . Un parc – l’actuel parc Élisabeth – sera aménagé dans sa partie centrale, prolongeant la perspective ouverte par le boulevard Léopold II. Faute de pouvoir y établir le panthéon national dont il rêvait, le roi Léopold II optera pour une basilique, l’actuelle basilique du Sacré-Cœur, directement inspirée de celle construite peu avant à Paris, sur les hauteurs de Montmartre[6].

Urbanisation et transports publics

Le nouveau quartier royal de Koekelberg qui entoure le parc ne comprend pas moins de trente nouvelles rues ou avenues dont vingt-deux sur le territoire de Koekelberg. La population va doubler entre 1880 et 1900. Ces différentes artères, dont les terrains vont se lotir à partir de 1880, accueilleront indifféremment classes moyennes et maisons bourgeoises, artisans et entreprises de plus grande importance. Ainsi, en 1884, prendra place, avenue de la Liberté, la Grande Brasserie de Koekelberg et, en 1896, rue De Neck, la Manufacture des biscuits et desserts Victoria mieux connue plus tard sous le terme de Biscuiterie-chocolaterie Victoria[19].

En même temps que les plans définitifs d’aménagement du plateau sont adoptés, l’acquisition d’un vaste périmètre dans la partie ancienne de la commune va permettre la création d’un nouveau quartier, dessiné lui aussi par Victor Besme, permettant, en 1882, d’y construire – enfin – la maison communale qui manquait jusqu’alors à la commune.

L’urbanisation va se poursuivre, y compris dans la partie ancienne de la commune. Les autorités communales vont engager une politique d’assainissement progressif de l’habitat du Vieux Koekelberg. En 1891, un nouveau règlement communal interdit « d’établir plusieurs maisons ou habitations distinctes n’ayant qu’une sortie commune vers la voie publique et désignées communément sous le nom d’impasses ou de bataillons carrés. »

Le texte annonce les opérations qui, quelques années plus tard, verront disparaître nombre d’îlots insalubres et, à partir de 1920, la mise en place d’une politique de logements sociaux avec la création de la société Le Foyer Koekelbergeois. La plupart des rues de la partie ancienne de la commune feront l’objet d’un nouvel alignement, redressant les perspectives et gommant les traces qui pouvaient subsister des anciens chemins ruraux. L’urbanisation du haut du plateau s’étirera sur près d'un siècle pour s’achever durant les années 1980 et 1990 par le lotissement de l’avenue de la Basilique et de l’avenue du Château, le bâti du territoire communal s’approchant dès lors de la saturation[6].

Les transports publics vont suivre l’évolution de l’urbanisation. À partir de 1871, le Chemin de fer de ceinture et sa "Halte de Koekelberg" permet de relier la Gare de Bruxelles-Midi en douze minutes jusqu’à sept fois par jour. En 1896, la Société générale de chemins de fer économiques, dite les "Économiques", inaugure deux lignes de tramways à traction hippomobile qui vont faciliter l’accès au centre de Bruxelles : Bourse-Station de Koekelberg et Bourse-Jette en passant par la chaussée de Jette[20]. Les lignes sont électrifiées en 1904 et le terminus de la première est reporté près de la future basilique en passant par l’avenue du Panthéon. En même temps, la ligne Bourse-Étangs Noirs est prolongée, par la chaussée de Gand, jusqu’à Berchem-Sainte-Agathe. La Société générale de chemins de fer économiques sera reprise en 1928 par la SA Les tramways bruxellois[21].

Par ailleurs, en 1935, la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) met en service l’intégralité de sa liaison électrifiée Bruxelles Gare du Nord-Zellik bientôt prolongée jusqu’à Alost. Le réseau est à voies métriques et exige la pose d’un troisième rail boulevard Léopold II, place Eugène-Simonis et avenue des Gloires Nationales.

Durant les décennies 1940 et 1950, dix lignes de tramways transitent par la place Eugène Simonis et trois par la chaussée de Gand, la rue Schmitz ou la rue Jean-Jacquet.

La préparation de l’Exposition universelle de 1958 et la motorisation croissante de la population vont changer la donne, et la politique du “tout voiture” va se traduire par le remplacement progressif de plusieurs lignes de tramways par des lignes de bus réputés mieux adaptés à la circulation automobile, et la création en 1957 d’un viaduc en béton de type autoroutier à hauteur du premier étage sur la portion du boulevard Léopold II située sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean. Il sera prolongé en 1977 sur le territoire de Koekelberg par un viaduc métallique qui, enjambant la place Eugène Simonis, rejoindra la double chaussée qui traverse le Parc Élisabeth depuis 1934.

La création en 1984 du tunnel routier sous le boulevard Léopold II permettra, en 1991, un retour à la normale de la voirie et la restitution du Parc Élisabeth dans l’intégralité de son périmètre d’origine[6].

En 2012, outre les lignes 2 et 6 du métro et la réouverture du trafic SNCB à la gare de Simonis, la commune de Koekelberg est desservie par la ligne de tramway 19 et les bus 13, 14, 15, 20, 87 et N16 de la Stib (Société des transports intercommunaux de Bruxelles), et par les lignes de bus 129, 212, 213, 214 et 355 de la société régionale De Lijn.

Héraldique

|

La commune possède des armoiries qui ne semblent pas lui avoir été officiellement octroyées. Le projet a été admis en 1984 mais manquent les signatures de l'Arrêté royal et du diplôme. Il existe une différence entre le dessin et le blasonnement : le blasonnement mentionne un champ d'azur, le blason dessiné porte un champ d'argent. Elles reprennent les armoiries de François Van Zinnicq, apothicaire bruxellois anobli en 1618.

Blasonnement : D'azur à un chêne terrassé de sinople, le fût accolé d'un serpent d'azur.

L'écu surmonté d'un heaume d'argent grillé, colleté et liseré d'or, doublé et attaché de gueules, aux lambrequins d'argent et de sinople. Cimier: une tête et col de dragon d'azur lampassé de gueulesSource du blasonnement : Armorial des communes de la région de Bruxelles-Capitale.

|

Politique

Conseil communal de 2018

Conseil communal de Koekelberg, suite aux élections communales de 2018. | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Parti | % | +/- | Sièges | +/- | Collège | |

| Liste Bourgmestre | 38,79 | 12 / 27 |

Non | |||

| PS | 30,6 | 9 / 27 |

Oui | |||

| Ecolo-Groen | 16,73 | 4 / 27 |

Oui | |||

| Alternative Humaniste | 9,48 | Nv | 2 / 27 |

Nv | Oui | |

| NVA | 3,5 | Nv | 0 / 27 |

Nv | Non | |

| Citoyen d'Europe | 0,9 | Nv | 0 / 27 |

Nv | Non | |

| Total | 100 | 27 | 16 | |||

Collège du bourgmestre et des échevins en 2018

| Fonction | Titulaire | Parti | |

|---|---|---|---|

| Bourgmestre

Sécurité, Prévention, Affaires générales, Urbanisme, Bâtiments publics, Contrats de quartier, Evénements, Tourisme, Image de la commune, Personnel, Population, Economat, Communication, Soutien scolaire. |

Ahmed Laaouej | PS-sp.a | |

| Premier Echevin

Budget et Finances, Etat-civil, Étrangers, Affaires électorales, Logement, Sport, Cohésion sociale (tutelle du CPAS, les affaires sociales et la solidarité, concertation sociale), Démocratie participative, Classes Moyennes et Commerces, Centrale d'achats. |

Khalil Aouasti | PS-sp.a | |

| Jeunesse, Famille, Emploi, Ludothèque. | Nadia Badri | PS-sp.a | |

| Environnement, Transition énergétique, Agenda 21. | Anne Tyssaen | Ecolo-Groen | |

| Enseignement francophone, Propreté publique, Égalité des chances, Petite enfance, Seniors, Cultes. | Véronique Lefrancq | Alternative Humaniste | |

| Culture francophone, Bibliothèque, Bien- être animal. | Fatmir Limani | PS-sp.a | |

| Numérique et ICT, Affaires européennes, Jumelage, Coopération internationale, Santé publique, Simplification administrative. | Ossamah Magfour | Alternative Humaniste | |

| Enseignement, Bibliothèque, Culture et Jeunesse néerlandophones, Travaux publics, Patrimoine communal, Mobilité. | Marie Bijnens | Ecolo-Groen | |

| Président du CPAS, siège avec voix consultative aux réunions du Collège des Bourgmestre et Echevins. | Dirk Lagast | PS-sp.a | |

| Secrétaire communal | Dave Degrendele | ||

| Receveur communal | Bart Van Gompel | ||

Résultats des élections communales depuis 1976

| Partis | 10-10-1976[22] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[23] | 14-10-2012[24] | 14-10-2018[25] | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votes / Sièges | % | 25 | % | 25 | % | 25 | % | 25 | % | 25 | % | 25 | % | 27 | % | 27 |

| L.B. | 37,8 | 11 | 34,91 | 12 | 50,25 | 14 | 48,29 | 14 | 44,54 | 14 | 53,08 | 16 | 56,33 | 16 | 38,79 | 12 |

| PS | 16,11 | 4 | 14,66 | 4 | - | 9,5 | 2 | 16,19 | 4 | 24,74 | 6 | 28,48 | 8 | 30,6 | 9 | |

| CVP | - | 4,13 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||

| PSC/Alternative Humaniste | 8,39 | 1 | 6,42 | 1 | - | - | - | - | - | 9,48 | 2 | |||||

| ECOLO/Ecolo-Groen2 | - | 7,85 | 1 | 12 | 2 | 8,34 | 1 | 14,03 | 3 | 11,972 | 2 | 13,092 | 3 | 16,732 | 4 | |

| FDF | 25,32 | 7 | 21,17 | 7 | - | 20,08 | 5 | 12,47 | 3 | - | - | - | ||||

| FDF-ARK | - | - | - | - | - | 2,74 | 0 | - | - | |||||||

| UDRT-RAD | - | 3,84 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||

| Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 | - | - | 2,891 | 0 | - | 5,71 | 1 | 7,472 | 1 | - | ||||||

| N-VA | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 0 | |||||||

| EENH76 | 12,38 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||

| INT-KOE | - | 2,63 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||

| KOEBEL | - | 4,39 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||

| P.T.B.-P.V.D.A. | - | - | 0,83 | 0 | 1,17 | 0 | 0,61 | 0 | - | - | - | |||||

| ARK | - | - | 34,02 | 9 | - | - | - | - | - | |||||||

| FN | - | - | - | 12,61 | 3 | 3,8 | 0 | - | - | - | ||||||

| VU&ID | - | - | - | - | 2,66 | 0 | - | - | - | |||||||

| Égalité | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 0 | - | |||||||

| Autres(*) | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | ||||||||

| Total des votes | 11039 | 9460 | 8739 | 8246 | 8287 | 9623 | 9384 | 9672 | ||||||||

| Participation % | 87,51 | 85,35 | 84,59 | 86,61 | 82,77 | 85,12 | ||||||||||

| Votes blancs ou nuls % | 5,23 | 6,67 | 6,2 | 5,68 | 5,1 | 5,64 | 7,74 | 7,66 | ||||||||

(*)2018: Citoyen d'Europe M3E

Liste des bourgmestres

- 1 - François De Neck [1830-1841](1841-1853)

- 2 - Joseph Broustin (1853-1873)

- 3 - Louis-Joseph Seghers (1873-1885)

- 4 - Jean Jacquet (1885-1892)

- 5 - Jules Debecker (1892-1896)

- 6 - François Hellinckx (1896-1912)

- 7 - Émile Bossaert (1912-1920)

- 8 - Henri Vanhuffel (1921-1926)

- 9 - Oscar Bossaert (1926-1956)

- 10 - Armand Swartenbroeks (1956-1971)

- 11 - Paul Bossaert (1971-1980)

- 12 - Jacques Pivin (1980-2000)

- 13 - Philippe Pivin (2000–2018)

- 14 - Ahmed Laaouej (Depuis 2018)

Démographie

Évolution de la population

| Année | 1830 | 1846 | 1856 | 1866 | 1876 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1947 | 1961 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Habitants | 2.198 | 2.863 | 3.554 | 4.713 | 4.893 | 6.272 | 10.650 | 12.750 | 12.502 | 13.906 | 15.103 | 16.442 | 17.570 | 16.129 | 16.096 | 16.211 | 19.812 | 21.459 | 21.774 | 21.961 | 21.886 | ||||||||

| Index | 100 | 130 | 162 | 214 | 223 | 285 | 485 | 580 | 569 | 633 | 687 | 748 | 799 | 734 | 732 | 738 | 901 | 976 | 991 | 999 | 996 | ||||||||

| chiffres INS - 1846 = Index 100 | |||||||||||||||||||||||||||||

Graphe de l'évolution de la population de la commune.

Densité

Elle comptait, au , 21 984 habitants (11 002 hommes et 10 982 femmes). Avec une superficie de 1,17 km2 et une densité de 18 789,74 habitants au km², la commune de Koekelberg est à la fois l’une des plus petites et l’une des plus denses de la Région de Bruxelles-Capitale.

Population étrangère

En 1996, la population comprenait 28 % d’étrangers. En 2008, cette proportion était de 23 % dont 18 % des pays de l’Union européenne[14]. Depuis 2010, la commune abrite une importante communauté Roumaine.

Langues

Poursuivant la pratique de l’ancien conseil communal dont dépendait la section de Koekelberg avant l’autonomie communale, le registre des délibérations du conseil communal sera tenu sans interruption en français depuis la création de la commune en 1841. Le flamand est certes parlé à cette date par la presque totalité des familles ouvrières de la commune, mais les deux langues vont cohabiter, le français progressant au fil des décennies. En 1910, ceux qui pratiquent le flamand en langue d’usage ne sont plus que 60 % et les proportions vont progressivement s’inverser, la pratique du français devenant majoritaire. En 1947, les francophones représentent 58 % de la population. En 1999, 87 % des électeurs de la commune sont répertoriés comme francophones[6].

Résultats des recensements linguistiques

Langues connues

| Année | uniq. NL

Nombre |

NL & FR

Nombre |

uniq. FR

Nombre |

FR & D

Nombre |

uniq. D

Nombre |

D & NL

Nombre |

NL & F & D

Nombre |

aucune

Nombre |

uniq. NL

Part |

NL & FR

Part |

uniq. FR

Part |

FR & D

Part |

uniq. D

Part |

D & NL

Part |

NL& FR & D

Part |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1846 | 2 143 | 33 | 12 | 97,9 % | 1,5 % | 0,5 % | |||||||||

| 1866 | 2 978 | 493 | 58 | 8 | 2 | 0 | 15 | 0 | 83,5 % | 13,9 % | 1,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,4 % |

| 1880 | 3 445 | 980 | 47 | 17 | 8 | 8 | 21 | 0 | 76,1 % | 21,7 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % |

| 1890 | 4 666 | 1 184 | 307 | 17 | 24 | 8 | 66 | 0 | 74,4 % | 18,9 % | 4,9 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,1 % |

| 1900 | 4 942 | 3 775 | 1 058 | 47 | 16 | 60 | 182 | 570 | 49,0 % | 37,5 % | 10,5 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,8 % |

| 1910 | 5 702 | 4 378 | 1 770 | 63 | 22 | 34 | 224 | 557 | 46,8 % | 35,9 % | 14,5 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,8 % |

| 1920 | 4 479 | 5 504 | 1 948 | 29 | 2 | 3 | 108 | 429 | 37,1 % | 45,6 % | 16,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,9 % |

| 1930 | 3 240 | 7 290 | 2 679 | 78 | 8 | 7 | 226 | 378 | 24,0 % | 53,9 % | 19,8 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,7 % |

| 1947 | 2 097 | 8 351 | 3 227 | 148 | 18 | 39 | 854 | 369 | 14,2 % | 56,7 % | 21,9 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 5,8 % |

Langue exclusivement ou la plus fréquemment parlée.

Industrie

Devenue avant tout résidentielle, la commune de Koekelberg garde le souvenir et parfois la trace de son riche passé industriel. Jusqu’aux décennies 1960-1980, la commune va accueillir en effet, outre un nombre important d’artisans et de petits ateliers, bien des entreprises de plus grande importance qui vont également s’y développer. Ces multiples sites de production, imbriqués avec un commerce de proximité largement présent, seront générateurs d’emplois et favoriseront la mixité sociale.

Entreprises industrielles ayant occupé plusieurs dizaines de salariés :

- Filature de coton Van Hoegaerde, rue Schmitz (1824-1838)

- Tannerie Lacroix, chaussée de Gand (1830-1896)

- Tannerie Schmitz, rue de Ganshoren (1842-1886)

- Succursaliste Adolphe Delhaize & Cie, rue Deschampheleer (1866-1919)

- Ateliers de construction horticole J.-B. Court, rue de la Tannerie (1876-1905)

- Brasserie De Boeck, Brasseries Unies, rue François Delcoigne (1876-1969)

- Grande Brasserie de Koekelberg, Ixelberg, avenue de la Liberté (1884-1969)

- Revêtements décoratifs Josz & Fils, rue des Archers (1885-1939)

- Tannerie & Maroquinerie Belges, rue de Ganshoren (1886-1920)

- Menuisier-constructeur Antoine Court, rue Schmitz (1889-1910)

- Biscuiterie-chocolaterie Victoria, rue De Neck (1896-1970)

- Bières en bouteille Dillenberg & Cie, rue Félix Vande Sande (1898-1918)

- Ateliers d’argenture De Boeck, place Van Hoegaerde (1898-1906)

- Ferblanterie Éts J.-B. Gabriels, rue de la Tannerie (1899-1994)

- Émaillerie Dolmans, Émailleries de Koekelberg, place Van Hoegaerde (1902-1957)

- Scierie Octave Van Campenhout, rue de l'Armistice (1903-1931)

- Chapeaux et casquettes Lucien Mayer, rue des Braves (1905-1922)

- Ferblanterie Barbanson & Exterbille, rue Van Bergen (1905-1928)

- Fabrique de meubles Bouy Frères, place Van Hoegaerde (1906-1950)

- Panneaux en bois Usine du Joxyl, rue Jules Besme (1908-1930)

- Chocolaterie-confiserie L’Alliance, chaussée de Gand (1912-1931)

- Robinetterie Th. Beerts, rue Jules Besme (1919-1994)

- Rubans isolants Delobel Frères, rue Jules Besme (1919-1985)

- Grandes Laiteries Réunies, rue Deschampheleer (1919-1956)

- Caisseries Jean Van Campenhout, rue de Ganshoren (1920-1996)

- Fabrication de camions Pipe, rue Félix Vande Sande (1920-1932)

- Fabrication électrique Le Matériel Blindé Belge, chaussée de Jette (1920-1998)

- Vêtements de travail Clauwaert Frères, Textiles Dautrebande, rue de la Tannerie (1921-1970)

- Fabrique de chapeaux Manufacture de Feutres et Pailles, Éts Goossens & Cie, rue de l’Armistice (1922-1960)

- The Belgian Tire & Ruber Co.-Goodyear, place Eugène Simonis (1926-1949)

- Comptoir Bruxellois des Sacs, Sacs Van Laetem, chaussée de Jette (1927-2003)

- Émaillerie de l’Ancre, rue de l’Armistice (1935-1975)

- Confiserie Draps-Godiva, rue Antoine Court (1936-1971)

- Charcuterie industrielle Nauta, rue François Hellinckx (1936-1994)

- Laboratoires pharmaceutiques Coune, Sopar-Biochem, rue Jules Besme (1939-2005)

- Travail des métaux Établissements LVB, rue de Ganshoren (1946-1970)

- Le Ressort Mécanique, rue Schmitz (1946-2008)

- Fabrique de parapluies Fischer & Cie, rue Montagne aux Anges (1959, active en 2012)

- Haute Couture Louis Féraud, Passy-Diffusion, Butch, rue de l’Armistice (1960-1980)

- Schreiner-Aircraft, rue de Ganshoren (1970-1980)

- Chocolaterie Godiva, rue de l’Armistice (1971, actif en 2012)

- Pâtisserie Debailleul, rue de Ganshoren (1982, active en 2012)

- Studios Made in Europe, Sonicville, rue Deschampheleer (2000, actifs en 2012)

Deux sites industriels accueilleront chacun jusqu’à une quinzaine d’entreprises différentes :

- Cité Industrielle L’Essor aux 19-21 rue Saint-Julien (1920-1970)

- Complexe industriel du 400 chaussée de Jette (1938, actif en 2012)

Enseignement

En 1841, lorsque Koekelberg recouvre son autonomie administrative, trois écoles privées accueillent des enfants sur son territoire. L’une d’elles « instruit gratuitement les enfants pauvres », une autre – le pensionnat Goussaert – accueillera des jeunes filles de 1815 à 1888.

Écoles communales

En 1842, à la suite de la loi organique sur l’enseignement primaire, la première école communale s’installe dans l’ancienne chapelle Sainte-Anne, dans le bas de la rue de l’Église Sainte-Anne. L’école primaire (filles et garçons) sera construite finalement en 1856, à l’angle de la rue Herkoliers et de la rue de l’Église Sainte-Anne.

En 1872, la première école gardienne, qui porte le nom de son mécène le Dr Jourdan, ouvre ses portes dans le haut de la rue Herkoliers.

En 1909, en contrebas de l’école primitive de la rue Herkoliers, une nouvelle école des filles (architecte Henri Jacobs) va ouvrir ses portes en remplacement de celle de la rue Van Bergen. L’école des filles sera transférée à nouveau, en 1961, dans les nouveaux bâtiments de la rue Émile Sergijsels – actuelle École Oscar Bossaert. Ces locaux accueilleront également l’Institut communal d’enseignement technique Oscar Bossaert (Icetob) qui vient d’être créé et dont les ateliers seront implantés dans les locaux de l’ancienne école communale des filles de la rue Herkoliers jusqu’à sa fermeture en 1998.

L’école gardienne du haut de la rue Herkoliers sera transférée en 1963 dans les locaux de l’École Armand Swartenbroeks, agrandie en 1957, et qui ouvre désormais rue des Tisserands. Après le transfert de l’école gardienne, les locaux du haut de la rue Herkoliers accueilleront l’école communale de régime linguistique néerlandophone De Kadeekes.

Écoles privées

En 1905, s'est ouvert, boulevard Léopold II, l’établissement des Sœurs de Notre-Dame qui deviendra l’Institut des Ursulines. Les bâtiments ouvrent également en haut de la rue Herkoliers. Depuis 1938, l’Institut des Ursulines dispose d’un autre établissement rue Jules Debecker.

En 1924, l’école paroissiale Sainte-Anne sera implantée rue Jean Jacquet. Géré par l’ASBL La Famille depuis les années 1980, l’établissement regroupera un Institut médico-pédagogique, une école pour handicapés moteurs, un centre de jour et un atelier protégé.

Athénées et écoles adossées

En 1932 est créée, avenue de la Liberté, l’École moyenne de l’État avec section d’Athénée. Les locaux de l’Athénée royal de Koekelberg sont ouverts en 1934 rue Omer Lepreux, puis agrandis avec entrée principale avenue de Berchem-Sainte-Agathe. En face de l’athénée, ouvrira au début des années 1950, une école-jardin qui laissera place, en 1979, à l’actuelle École fondamentale annexée. En 1957, les premiers élèves de l’athénée de régime linguistique néerlandophone, le Koninklijk Atheneum Koekelberg créé en 1954, s’installent dans les locaux de la rue du Petit-Berchem. L’école fondamentale néerlandophone adossée à l’athénée – l’Uneschoschool – ouvrira ensuite avenue du Château.

Équipements sociaux

Logements sociaux

La spéculation foncière s’est traduite, dans les faubourgs qui vont se densifiant jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, par la prolifération des impasses resserrées et des logements ouvriers proches de l’insalubrité. Dès 1910, le principe de la création d’une société pour la construction d’habitations ouvrières est approuvé par le conseil communal. Retardée par le conflit 1914-1918, la démarche reprendra après la guerre, épaulée cette fois-ci en haut lieu par l’instauration de la Société nationale des habitations et logements à bon marché. Le , est créée la société anonyme Le Foyer Koekelbergeois. 93 logements seront construits dès 1922.

Une opération est engagée simultanément par la biscuiterie-chocolaterie Victoria qui créera Le Foyer Victoria en construisant la même année 24 logements pour son personnel ouvrier[19].

En 1923, l’architecte Victor Bourgeois, qui a tracé les plans de la Cité Moderne à Berchem-Sainte-Agathe, dessine pour la même société coopérative ceux de la rue du Cubisme.

La Société nationale des habitations et logements à bon marché sera dotée par l’État d’un service technique qui donnera naissance, en 1921, au Comptoir national des matériaux. En 1928, celui-ci va acquérir dans le haut de la commune un terrain de cinq hectares pour y construire des logements unifamiliaux dits « pour employés » et dont la vente s’effectuera à prix coûtant. Trois rues seront ainsi créées : la rue du Comptoir, la rue Omer Lepreux et la rue Émile Deroover. La politique de construction de logements sociaux sera poursuivie par le Foyer Koekelbergeois dont le siège sera établi en 1977 rue Schmitz. En 2012, son parc locatif se montera à 559 appartements.

Home Jourdan et CPAS

Créé dès les premières années d’existence de la commune, le Bureau de bienfaisance et le dispensaire communal devront faire face à la misère qui frappe la population ouvrière durant la seconde moitié du XIXe siècle. Le legs du Dr Jourdan, dont l’école maternelle qui porte son nom a été érigée rue Herkoliers en 1872, va permettre, en 1897, de doter la commune d’un hospice – l’Hospice Jourdan – et de l’administration des Hospices civils qui l’accompagne. Situé rue François Delcoigne, l’Hospice Jourdan accueillera jusqu'à cinquante-cinq pensionnaires. Devenu inadapté et insuffisant en capacité, l’établissement sera reconstruit et deviendra le Home Jourdan, ouvert en 1980, avec une capacité d’accueil de quatre-vingts personnes.

Entre-temps, Bureau de bienfaisance et Commission des hospices civils fusionneront pour devenir, à la suite de la loi du , la Commission d’Assistance publique (CAP). La CAP sera remplacée dès lors par le Centre public d'action sociale (CPAS) dont le siège sera installé rue François Delcoigne. En 1913, a été créée l’Assistance maternelle de Koekelberg, aux côtés du Bureau de bienfaisance. En 1919, elle sera affiliée à l’Œuvre nationale de l’enfance (ONE) qui vient de voir le jour. Après avoir été tenues rue des Archers, les consultations de l’Assistance maternelle le seront rue des Tisserands à partir de 1930. Puis, le centre de consultation des nourrissons de l’ONE – devenu Office de la Naissance et de l’Enfance – ira s’installer rue de Ganshoren en 2010[6].

Crèches, plaines de jeux et équipements sportifs

En 1897, la Société protectrice de l’enfance, présidée par Max Edelmann administrateur-directeur de la Grande Brasserie de Koekelberg, installe une crèche rue Herkoliers. Celle-ci ira s’implanter en 1908 dans des locaux mieux adaptés rue Jules Debecker. Faute de subsides, la crèche fermera à la fin des années 1930. En 1980, profitant de la construction d’une tour du Foyer Koekelbergeois rue Schmitz, va s'ouvrir la crèche communale Bonhommet, du nom d’un des personnages créés par l’auteur-scénariste Renée Fucks. Une seconde crèche communale verra le jour en 2010 rue de Ganshoren sous l’appellation Tilapin.

La commune dispose de deux plaines de jeux, l’une au centre du Parc Élisabeth, l’autre en bas de la rue Herkoliers, à l’emplacement de l’ancienne impasse de l’Épervier dont les maisons ont été rasées pour cause d’insalubrité en 1949.

Depuis 2004, le Centre sportif Victoria, rue Léon Autrique, remplace l’ancien hall des sports édifié au début des années 1950 en bordure de la rue de Ganshoren. La plaine des sports de la rue de Ganshoren, établie à la même époque à l’emplacement d’un ancien étang, laissera place, en 2009, au Parc Victoria.

Lieux d’animation culturelle

La Maison Stepman

En 1887, l’ornemaniste Louis Stepman s’installe dans la maison néoclassique qui vient d’être construite au 250 boulevard Léopold II. Son fils, Charles Stepman, prendra la suite et sera connu comme sculpteur, dessinateur et aquarelliste. En 1948, Charles Stepman crée le Cercle d’art Eugène Simonis qui organisera chaque année, autour des artistes peintres et sculpteurs de Koekelberg, une exposition dans son atelier. De 1972 à 1992, le cercle remettra chaque année le Prix André Toetenel à de jeunes artistes[28].

Après le décès de Charles Stepman en 1964, la maison sera reprise par la commune qui, en 1976, en fera sa maison de la culture sous la dénomination de Maison Stepman. Depuis lors, des cours de musique, d’art dramatique et d’arts plastiques y sont dispensés. En 1982, une exposition des œuvres d’Eugène Simonis y est organisée.

L’Espace Cadol

L’école communale des garçons qui ouvre ses portes rue François Delcoigne en 1903 sera dénommée École Armand Swartenbroeks en 1957, du nom du bourgmestre alors en fonction. La même année, l’agrandissement de l’école jusqu’à la rue des Tisserands va permettre d’y installer l’entrée principale de l’établissement. Les locaux ouvrant rue François Delcoigne seront repris par la commune, en même temps que la salle de spectacle attenante dédiée jusqu’alors aux fêtes scolaires. À partir de 1997, la commune y organise spectacles et manifestations culturelles. En 2000, la salle et les locaux qui y mènent sont dénommés Espace Cadol, du nom de l’ancienne impasse qui débouchait rue Herkoliers et dont l’artiste Jacques Dormont réalisera une eau-forte. On peut voir dans l’Espace Cadol le bas-relief de Charles Stepman Ronde d’enfants, réalisé par l’artiste en 1956, et, dans la salle de spectacle, un décor imaginé par Jean Marlier et installé en 1991 à l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la commune.

L’Atelier 35

L’ancienne école communale des filles du 35 rue Herkoliers, construite en 1907 sur les plans de l’architecte Henri Jacobs et classée au titre des monuments historiques en 2008, servira d’annexe à l’Institut communal d’enseignement technique Oscar Bossaert (Icetob) de la rue Émile Sergijsels de 1961 à la fermeture de celui-ci en 1998. Les locaux vont alors être convertis en espace à vocation culturelle, éducative ou sociale par la commune.

Plusieurs ateliers de danse contemporaine, de formation artistique, d’initiation aux activités artisanales ou théâtrales vont notamment y prendre place. En 2008, le site sera intitulé Atelier 35 et les anciennes salles de classes seront dénommées par des noms liés à l’histoire de la commune tels que Simonis (le sculpteur), Decca (les studios), Marlier (l’artiste peintre), Moulin (la rue), Empereur (l’auberge), Toots Thielemans (le musicien)…

Les bibliothèques publiques

La bibliothèque francophone, située rue des Tisserands, comporte deux sections, l'une dédiée aux adultes et l’autre aux enfants. La bibliothèque néerlandophone est établie rue des Braves.

L'Aquarium de Bruxelles

Situé avenue Émile Bossaert, l’Aquarium public de Bruxelles a été inauguré en . Le centre d'aquariologie permet au public de découvrir l'univers aquatique à travers une démarche pédagogique et de sensibilisation. L’aquarium-museum constitue un outil de recherche et d'enseignement. Il œuvre activement à la préservation de la biodiversité. L'aquarium a fermé fin 2017.

Patrimoine

Basilique du Sacré-Cœur

La basilique du Sacré-Cœur sera édifiée au point central du Quartier Royal de Koekelberg dessiné par Victor Besme et adopté en 1880. La première pierre sera posée le en présence du roi Léopold II. Les travaux, menés sous la conduite de l'architecte Albert Van Huffel jusqu'en 1935, puis par l'ingénieur-architecte Paul Rome, se poursuivront jusqu’en 1970.

Souvent dénommée basilique de Koekelberg, exceptionnelle par sa taille et impressionnante par son style, la basilique du Sacré-Cœur contribuera, par sa notoriété, à populariser le nom de la commune.

Parc Élisabeth

Le Parc Élisabeth, un temps dénommé Parc de Koekelberg puis Parc Léopold II verra sa dénomination définitive adoptée à partir de 1909. Avec ses vingt et un hectares et la perspective boisée qu'il ouvre dans l'axe du boulevard Léopold II, il constitue l'un des poumons verts de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le kiosque à musique, situé dans sa partie basse, en constitue l’un des éléments remarquables.

Monuments commémoratifs et œuvres d’art

Le mémorial de la Première Guerre mondiale a été inauguré en 1923 place Henri Vanhuffel. Il a été réalisé en bronze par le sculpteur Pierre De Soete établi alors square Félix Vande Sande.

Le cimetière communal, ouvert en 1916, est situé sur les territoires de Dilbeek et de Berchem-Sainte-Agathe. Une pelouse d’honneur située le long de l’allée centrale accueille depuis 1922 les tombes des victimes de la Première Guerre mondiale. Le statuaire Eugène Simonis et le dramaturge Félix Vande Sande y ont leur sépulture.

Rue Albert Dillie, une plaque rappelle le souvenir du jeune Albert Dillie, fusillé par les Allemands en 1917.

Plusieurs sculptures et œuvres d’art ornent les places et rues de la commune :

- place de Bastogne, depuis 2000 : copie en bronze du sanglier réalisé au XVIIe siècle par le sculpteur italien Pietro Tacca.

- avenue de Berchem-Sainte-Agathe : Le sage se façonne lui-même, sculpture d’Annie Jungers (2004).

- avenue Émile Bossaert : Interférence, du sculpteur Firmin Vandewoude.

- station Simonis : Archétypes, hauts-reliefs du peintre-plasticien Walter Leblanc (1986), et Mosaïque par Berlinde De Bruyckere (2007).

- place Eugène Simonis : buste d’Eugène Simonis, inséré dans une création monumentale d’Annie Jungers (2007).

- rue Van Bergen : Ceci n’est pas un mur…, bande dessinée murale signée Dino Attanasio (2009).

- square Félix Vande Sande : buste en bronze du dramaturge Félix Vande Sande.

- place Henri Vanhuffel : Rencontre, sculpture réalisée par Annie Jungers (2008).

- parvis de la basilique : Le Père Damien, sculpture de May Claerhout (1995).

- Parc Élisabeth : sculpture Banc pour deux, réalisée par Halinka Jakubowska (1997)

Maisons et édifices remarquables

- Deux édifices situés sur le territoire communal sont classés au titre des monuments historiques : la Maison Lefever du 59 avenue du Panthéon dessinée et habitée par l’architecte Fernand Lefever, classée en 2006, et l’ ancienne école communale des filles du 35 rue Herkoliers, œuvre de l’architecte Henri Jacobs, classée en 2008.

- De nombreuses maisons remarquables, construites entre 1880 et 1930, sont répertoriées, principalement boulevard Léopold II, rue Léon Fourez, avenue du Panthéon, et avenue Seghers. Deux architectes seront particulièrement à l’œuvre : Fernand Lefever et Arthur Pladet[6].

- Maison communale de Koekelberg. Construite en 1882, elle fut flanquée d’une aile gauche en 1903 puis dotée d’une façade Art déco géométrique conçue par l’architecte Henri-Aimé Jacobs en 1938, avant d'être complétée par l'aile droite en 1957. Elle se trouve sur la place Vanhuffel, en face de l'église Sainte-Anne.

- La première vague des constructions du Foyer Koekelbergeois et du Foyer Victoria (1922) sera confiée à des architectes de renom : Fernand Brunfaut (14-16 rue Jean Jacquet et 6-10 rue Stepman), Victor Bourgeois (1 et 3 rue Antoine Court) et Arthur Pladet (21 et 23-25 rue Léon Autrique, 22 rue du Cubisme et 9 rue Antoine Court). Victor Bourgeois signera également les habitations de la SC La Cité Moderne des 11 à 23 rue du Cubisme. Ces différents immeubles présentent des façades architecturalement remarquables.

- Athénée Royal de Koekelberg : conçu conjointement par l’architecte Henri Jacobs et par son fils Henri-Aimé, les bâtiments de la rue Omer Lepreux (1934) seront largement agrandis – après le décès d’Henri Jacobs en 1935 – par ceux ouvrant avenue de Berchem-Sainte-Agathe. Ces derniers, de style Art déco, seront achevés par Henri-Aimé Jacobs et livrés en 1950.

- La Maison du directeur, construite en 1857 par Frédéric Schmitz rue de Ganshoren sera restaurée en 2010, et les murs des anciennes Caisseries Jean Van Campenhout formeront le soubassement du Centre sportif Victoria inauguré en 2004 rue Léon Autrique.

- Les bâtiments des anciennes usines Victoria de la rue De Neck et de la rue de l’Armistice seront préservés avec une fortune inégale. Ceux de l’ancienne chocolaterie Victoria ouvrant rue de l’Armistice, réalisés en 1921 par l’architecte Arthur Pladet, seront repris en 1971 par Godiva chocolatier qui couvrira l’intégralité de la façade par un bardage métallique. Les bâtiments Victoria de la rue De Neck seront sauvegardés en 2002 par leur aménagement en lofts résidentiels. Les anciens bureaux directoriaux ornés de deux céramiques réalisées en 1916 par le maître céramiste Célestin Helman seront acquis par la commune en vue de la création du Belgian Chocolate Village ouvert au public[19].

Transports en commun

SNCB

STIB

- Métro :

- Tram :

- Bus :

- Bus Noctis :

De Lijn

- Bus : 212, 213, 214 et 355

Personnalités liées à la commune

- Salvatore Adamo (1943–), auteur, compositeur, interprète. En 1984, il rachète les Studios Decca du 218 chaussée de Jette et dispose ainsi de ses propres studios d’enregistrement.

- Frans Arnoe (1890-1970), artiste peintre, installé rue Schmitz. Ancien président du Cercle d’art Eugène Simonis.

- Dino Attanasio (1925–), dessinateur de bandes dessinées, Koekelbergeois, auteur de la fresque murale Ceci n’est pas un mur… réalisée en 2009 rue Van Bergen.

- Victor Besme (1834-1904), architecte-urbaniste. À la tête du Service de l’inspecteur voyer des faubourgs de Bruxelles, on lui doit notamment l’aménagement du Quartier royal de Koekelberg.

- Charles Bisschops (1894-1975), artiste peintre. Réalise une fresque du château de Koekelberg pour la maison communale de Koekelberg, place Henri Vanhuffel.

- Tristan De Vos (2003), cofondateur de la série animée française Angelo la Débrouille.

- Pierre Bourgeois (1898-1976), poète, habite boulevard Léopold II à partir de 1916.

- Victor Bourgeois (1897-1962), architecte, installé avenue Seghers. Réalise en 1923 un ensemble de logements rue du Cubisme pour la société coopérative la Cité Moderne.

- Adolphe Crespin (1859-1944), peintre-décorateur et affichiste. Réalise en 1909 les sgraffites qui ornent l’ancienne école communale des filles de Koekelberg au 35 rue Herkoliers.

- Mathieu De Jonge (1911–1944), né rue des Archers à Koekelberg. Avocat au barreau de Bruxelles, il s'engage, en 1941, dans la Résistance et participe activement à la diffusion de la presse clandestine. Déporté au camp de Mauthausen, il y décédera en 1944.

- Pierre de Soete (1886-1948), statuaire, établi square Félix Vande Sande. Réalise le mémorial de la Première Guerre mondiale inauguré en 1923 place Henri Vanhuffel.

- Arsène Detry (1897–1981), artiste peintre né rue des Archers à Koekelberg. Il expose à Mons en 1928 et reçoit le prix du Hainaut en 1948.

- Géo De Vlamynck (1897–1980), artiste peintre, ensemblier-décorateur et fresquiste, décédé à Koekelberg. Son atelier était situé rue de la Constitution à Schaerbeek

- Fred Funcken (1921–2013), auteur de bandes dessinées et illustrateur, installé rue Jean Jacquet.

- Paul Garcet (1901–1945), né à Koekelberg, conseiller communal de Jette, actif dans le Mouvement ouvrier chrétien.

- José Géal alias Toone VII (1931–), comédien, homme de théâtre. A passé son enfance chaussée de Jette.

- Raymond Gérôme (de son vrai nom Raymond De Backer)(1920-2002), acteur de théâtre et de cinéma né à Koekelberg.

- Grand Jojo (de son vrai nom Jules Vanobbergen) (1936–2021), chanteur. A passé son enfance rue Léon Autrique.

- Henri Jacobs (1864-1935), architecte. Réalise l’ancienne école communale des filles du 35 rue Herkoliers, l’école gardienne du 68 rue Herkoliers et, avec son fils, dessine les plans de l’Athénée Royal de Koekelberg.

- Jef Lambeaux (1852-1908), sculpteur. Son nom sera donné à une rue de Koekelberg, renommée ensuite rue George-dit-Marchal.

- Paul Lauters (1806-1875), peintre, aquarelliste et graveur. On lui doit une lithographie des vestiges du château de Koekelberg, rue de Tisserands.

- Fernand Lefever (1883-1959), architecte. Réalise un grand nombre de maisons unifamiliales à Koekelberg, dont celle qu’il habitera jusqu'à sa mort au 59 avenue du Panthéon.

- Sophus Levinsen (1859-1944), artiste peintre. Installé à partir de 1915 avenue du Panthéon.

- Lode Maes (1910-1987), artiste peintre. Né à Koekelberg, il résidera rue Jules Besme jusqu’en 1952.

- Fritz Mardulyn (1907-1985), artiste peintre, membre du Cercle d’art Eugène Simonis. Échevin, président de l’Essor Intellectuel, l’Université populaire de Bruxelles-Ouest, il habitera avenue du Panthéon.

- Henri Mardulyn (1880-1971), architecte, installé avenue du Panthéon. Trace les plans de l’École Oscar Bossaert rue Émile Sergijsels et ceux de l’École Armand Swartenbroeks rue des Tisserands.

- Arthur Pladet (1873-1941), ancien échevin, architecte, installé boulevard Léopold II. On lui doit de nombreuses réalisations dont notamment l’intégralité des maisons unifamiliales de la rue Léon Fourez.

- Jules Rambo (1896-1973), artiste peintre, ami de Charles Stepman. Il habite rue Jules Besme de 1924 à 1940.

- Eugène Simonis (1810-1882), statuaire. Ancien conseiller communal, installé chaussée de Jette. De nombreuses œuvres l’ont rendu célèbre, notamment la statue de Godefroid de Bouillon installée place Royale à Bruxelles en 1848.

- Charles Stepman (1891-1964), sculpteur, dessinateur et aquarelliste. En 1948, il crée le Cercle d’art Eugène Simonis et son atelier du boulevard Léopold II, acquis par la commune, deviendra la Maison Stepman.

- Toots Thielemans (1922-2016), compositeur, guitariste, musicien de jazz. Ancien élève de l’Athénée royal de Koekelberg. Plus tard, il enregistrera dans les studios Decca du 218 chaussée de Jette.

- Albert Van Huffel (1877-1935), architecte. Sa notoriété reste attachée à la réalisation de la basilique du Sacré-Cœur dont il suivra les travaux durant près de quinze années.

Jumelages et chartes d’amitié

Jumelages

Hyères (France), 1978

Hyères (France), 1978 Sanlúcar de Barrameda (Espagne), 1998

Sanlúcar de Barrameda (Espagne), 1998

Chartes d’amitié (Union européenne)

Santarém (Portugal) (Portugal), 1990

Santarém (Portugal) (Portugal), 1990 Borsele (Pays-Bas), 1990

Borsele (Pays-Bas), 1990.svg.png.webp) Bournemouth (Royaume-Uni), 1990

Bournemouth (Royaume-Uni), 1990 Aeghion (Grèce), 1993

Aeghion (Grèce), 1993 Glostrup (Danemark), 1994

Glostrup (Danemark), 1994 Kolobrzeg (Pologne), 2003

Kolobrzeg (Pologne), 2003 Pankow (Quartier de Berlin) (Allemagne), 2014

Pankow (Quartier de Berlin) (Allemagne), 2014

Notes et références

- Jean Germain, Guide des gentilés : les noms des habitants en Communauté française de Belgique, Bruxelles, Ministère de la Communauté française, (lire en ligne), p. 21.

- Paulo Charruadas, Territoire et famille. Les limites anciennes de Molenbeek et le lignage seigneurial des Koekelberg, in Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles. Vol. 17. (Molenbeek-Saint-Jean). Ministère de la Région Bruxelles-Capitale. Direction des Monuments et des Sites & Musées royaux d’Art et d’Histoire. Bruxelles, 2007.

- Alphonse Wauters. Histoire des environs de Bruxelles ou description historique des localités qui formaient autrefois l’ammanie de cette ville. 3 vol. Éd. Culture et Civilisation. Bruxelles, 1855 (reprint 1971).

- Paulo Charruadas. Molenbeek-Saint-Jean. Un village bruxellois au Moyen Âge. Coédition Notre Comté (Jette) et Centre interdisciplinaire de recherche sur l'histoire de Bruxelles (ULB). Bruxelles, 2004. 158 p.

- Didier Sutter. Koekelberg. Au fil du temps… Au cœur des rues… Éd. Drukker. Paris, 2012. 624 p.

- Van Den Haute (Robert). Le Château de Koekelberg. Cercle d’histoire, d’archéologie et de folklore du Comté de Jette. 1980. 42 p.

- Charles Stepman et Louis Verniers. Koekelberg dans le cadre de la région nord-ouest de Bruxelles. Éd. A. De Boeck. Bruxelles, 1966. 324 p.

- Arthur Cosyn. Le faubourg de Koekelberg. Imprimerie F. Van Buggenhoudt. Bruxelles (1921). 7 p. Tiré à part du Bulletin du Touring club de Belgique. (26 octobre 1921).

- Yves Cabuy, Stéphane Demeter. Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles. 11. Koekelberg. Ministère de la Région Bruxelles-Capitale. Musées royaux d’Art et d’Histoire. Gutenberg Éditions. Bruxelles, 1995. 46 p. + plans.

- Histoire & Patrimoine des Communes de Belgique. La Région de Bruxelles-Capitale. Dir. : Serge Jaumain. Éd. Racine-Dexia Banque. Bruxelles, 2008. 624 p.

- Le Guide Fidèle, contenant la description de la ville de Bruxelles tant ancienne que moderne, celle de ses faubourgs et de ses huit chefs-mayeuries. Chez J. Moris, imprimeur-libraire à Bruxelles. 1761.

- Robert Van Den Haute. Les sœurs Brontë à Koekelberg. Histoire d’une maison de campagne, in Notre Comté. Asbl Comté de Jette. 1981. 13 p.

- Archives de la commune de Koekelberg.

- Registre des délibérations du conseil communal de la commune de Berchem-Sainte-Agathe.

- Joseph De Mul. Le Vieux Koekelberg. Première partie, in Le Folklore Brabançon no 151, septembre 1961, p. 356 à 392. Deuxième partie, in Le Folklore Brabançon n°155, septembre 1962, p. 234 à 248.

- André-Claude Content. L’habitat ouvrier à Bruxelles au XIXe siècle. in Revue belge d'histoire contemporaine. Bruxelles, 1977, n°3 -4, p. 501-516.

- Jacques Dubreucq. Bruxelles, une histoire capitale. (vol. 4). Imp. Weissenbruch SA. Bruxelles, 1997.

- Didier Sutter. Victoria. Biscuits-chocolat. De la manufacture aux géants de l’agroalimentaire. Drukker. Paris, 2008. 480 p.

- Joseph Delmelle et Émile Cosaert. Histoire des transports publics à Bruxelles. Tome I La Belle Époque. Société des Transports intercommunaux de Bruxelles. Bruxelles, 1976. 318 p.

- Historique des lignes des Tramways Bruxellois. Musée Privé de Documentation Ferroviaire asbl.-Mupdofer. Bruxelles, 2002. 318 p.

- 1976-2000:Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken

- Gegevens 2006: www.bruxelleselections2006.irisnet.be

- Gegevens 2012: http://bru2012.irisnet.be

- Résultats officiels des élections communales 2018

- http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20190101.pdf

- « Population », sur ibsa.brussels (consulté le ).

- Archives du Cercle d’art Eugène Simonis. Koekelberg.

Voir aussi

Bibliographie

- Didier Sutter. Koekelberg. Au fil du temps… Au cœur des rues… Éd. Drukker, Paris, 2012. 624 p. (ISBN 978-2-9531043-1-8) Présentation détaillée de l'ouvrage sur le site issuu.com/koekelberg/docs/livre_koekelberg

- Charles Stepman et Louis Verniers. Koekelberg dans le cadre de la région nord-ouest de Bruxelles. Éd. A. De Boeck. Bruxelles, 1966. 324 p.

- Florence Tondeur. "Koekelberg". Guides des Communes de la Région bruxelloise. Guides CFC-Éditions. Bruxelles, 2000. 60 p. (ISBN 2-930018-26-7)

- Didier Sutter. Victoria. Biscuits-chocolat. De la manufacture aux géants de l’agroalimentaire. Éd. Drukker. Paris, 2008. 480 p. (ISBN 978-2-9531043-0-1) Présentation détaillée de l'ouvrage sur le site drukkerdiffusion.com.

- Serge Jaumain (Dir.). Histoire & Patrimoine des Communes de Belgique. La Région de Bruxelles-Capitale. Éd. Racine-Dexia Banque. Bruxelles, 2008. 624 p. (ISBN 978-2-87386-585-6) (OCLC 767947961)

Liens externes

- Site officiel de la commune

- Ressource relative à la musique :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :