Camp de rassemblement de Malines

Le camp de transit de l'ancienne caserne « Lieutenant-Général Dossin de Saint-Georges » à Malines (Mechelen en néerlandais, Mecheln en allemand), en Belgique, fut ouvert par les Allemands le pour concentrer les Juifs de Belgique en vue de leur déportation vers les camps de la mort. En allemand : SS Juden Sammellager Mecheln. Le mois précédent en juin, tous les Juifs devaient porter l'étoile jaune et des milliers d'entre eux raflés et envoyés au travail forcé pour l'organisation Todt[1]. Puis Heinrich Himmler fixa pour la Belgique un quota de 10 000 Juifs à déporter vers les camps d'extermination, ce qui entraîna la police de sécurité à installer ce camp de transit.

| Camp de rassemblement de Malines | ||

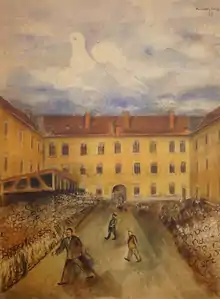

La cour intérieure du SS Juden Sammellager Mecheln (fonds Kummer). | ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Nom local | Caserne Dossin | |

| Type | Camp de transit | |

| Gestion | ||

| Dirigé par | ||

| Victimes | ||

| Nombre de détenus | 25 787 personnes ayant transité | |

| Géographie | ||

| Pays | ||

| Localité | Malines | |

| Coordonnées | 51° 02′ 02″ nord, 4° 28′ 42″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Belgique

| ||

Il était situé entre les deux plus grandes concentrations de Juifs en Belgique (Anvers et Bruxelles) et était idéalement relié au réseau dense des chemins de fer belges. Au total, 24916 Juifs de Belgique (soit 44 % de ceux résidant dans le pays) et 351 tziganes transitent par Malines pour être déportés vers Auschwitz. Il faut y ajouter 520 juifs du Nord-Pas-de-Calais victimes de la rafle du 11 septembre 1942.

Historique

Entre le 28 octobre 1940 et le 1er juin 1942, 17 ordonnances anti-juives sont promulguées par le Gouverneur allemand pour la Belgique et le Nord de la France. Les Juifs sont recensés, exclus de la fonction publique, de l’enseignement, de la magistrature et des médias; les entreprises juives sont liquidées. Les Juifs sont enfermés dans un ‘ghetto administratif’, ils sont confinés à domicile pendant le couvre-feu qui les vise, leurs enfants sont exclus de l’enseignement. Le port de l’étoile jaune est obligatoire. L’occupant charge les Administrations belges (Secrétaires généraux, provinces, villes, communes) de l'application de ces ordonnances et donc du dispositif préparant la déportation des Juifs[2]. Le , Adolf Eichmann réunit à Berlin les Judenreferents de Paris, Amsterdam et Bruxelles, Theodor Dannecker, Willy Zoepf et Kurt Assche[3].

Le 15 juillet 1942, Harry von Craushaar, vice-chef de l’Administration militaire, charge le SS-Sturmbannführer Philipp Schmitt, d’organiser dans la caserne Dossin un camp de rassemblement pour Juifs (SS Juden Sammellager) avec pour seule finalité la déportation vers le camp d'extermination Auschwitz-Birkenau. Schmitt est vraisemblablement choisi du fait de son adhésion au parti nazi depuis 1925 mais surtout à cause de sa réputation de brutalité et d'efficacité nazie comme commandant de camp au Fort de Breendonk (Auditorat Militaire, Procès Schmitt, Attestation relative à la mise sur pied du camp de rassemblement de Malines sous la direction de Philipp SCHMITT, Bruxelles, 15 juillet 1942)[2].

Une vingtaine de SS allemands et par la suite des SS flamands encadrent le camp sous les ordres du SS-Hauptsturmführer Rudolf Steckmann, l'adjoint de Schmitt. À partir d', un contingent de 25 hommes de la Flämisch Wachzug (une compagnie flamande de garde SIPO-SD) remplacera la Wehrmacht pour la surveillance extérieure du camp. En , tandis que Schmitt et Steckmann sont écartés à la suite de leurs exactions, ils sont remplacés par le SS-Sturmscharführer Johannes Frank de la Judenabteilung. Il fut à l'origine d'un certain assouplissement des conditions de détention au sein de la caserne. En revanche, Max Boden reste chargé de l'accueil des arrivants (l'Aufnahme) ainsi que l'expert-comptable Erich Krull qui sera à son tour limogé en à la suite de ses actes de spoliation. Au total, 24 916 juifs transitèrent par le camp, ils représentent 44 % de la population juive vivant sur le territoire belge, seules 1 203 personnes survécurent à la déportation[4].

Conditions de vie

La caserne Dossin était un camp de transit : on n'y passait en général que quelques jours en attendant la formation d'un nouveau convoi ; certains individus y ont séjourné néanmoins plusieurs semaines. Les conditions de vie y étaient rudes, les détenus étant brusquement plongés dans la complète incertitude. Les biens étaient confisqués, les pièces d'identité enlevées. Chaque prisonnier était muni d'une carte en carton portée autour du cou avec une ficelle contenant les détails suivants : n° personnel, date de naissance et n° du transport désigné. Les conditions hygiéniques y étaient mauvaises, surtout à cause de sa surpopulation à partir de 1943. Il est néanmoins difficile de faire des généralités au sujet des conditions de vie, tant est particulier le vécu des différentes familles qui y ont transité. Paul Sobol (né en 1926)[5] se souvient de ces jours du mois de durant lesquels il est emprisonné avec quatre autres membres de sa famille : « La caserne Dossin est notre prison : nous sommes privés de liberté, mais pas brutalisés. (...) À la caserne Dossin, il y a un règlement que nous devons suivre à la lettre. Une organisation très germanique : réveil avec le soleil, appel dans la cour (réunis par chambrée), puis distribution de café et de pain. Dans la chambrée, nous sommes une trentaine de personnes de tous âges, dont plusieurs familles. Très vite, mon père, grâce à son dynamisme naturel, prend les choses en main. Il devient responsable de la chambrée. Devant les autorités de la caserne, c'est lui qui distribue le pain et la soupe, qui est, par ailleurs, relativement bonne. De nombreuses familles reçoivent des colis de vivres de l'extérieur... et tout est mis en commun dans notre chambrée. »

Fin du camp

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1944, les 527 détenus du camp de Malines sont abandonnés par les SS et leurs auxiliaires, en fuite devant l’arrivée des troupes alliées[2].

Le 25 novembre 1949, le premier commandant du camp, Philipp Schmitt, arrêté aux Pays-Bas en 1945, est jugé et condamné à mort par le Conseil de guerre d'Anvers, tribunal militaire. Il sera le dernier condamné à mort exécuté en Belgique.

Musée et mémorial

Une petite partie de l'ancienne caserne abrite le Musée juif de la Déportation et de la Résistance, inauguré par le roi Albert II le , ainsi que les archives de la déportation. La plus grande partie de l'édifice est par ailleurs aujourd'hui affectée à une fonction de logement.

Après une visite inaugurale du Roi Albert II, le nouveau Mémorial, musée et centre de documentation sur l'Holocauste et les droits de l'Homme de Malines, qui jouxte la Caserne Dossin, est ouvert au public depuis le [6].

Références

- Raul Hilberg, la destruction des Juifs d'Europe Folio/Histoire Gallimard 1991 p.521

- « Le camp de rassemblement pour Juifs de Malines : L'antichambre de la mort | Sciences Po Violence de masse et Résistance - Réseau de recherche », sur www.sciencespo.fr, (consulté le )

- Laurence Schram, Le camp de rassemblement pour Juifs de Malines : L’antichambre de la mort, Encyclopédie en ligne des violences de masse, publié le 29 mars 2010, consulté le 10 août 2014, ISSN 1961-9898

- Paul Aron, José Gotovitch, Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, éditions André Versaille, Bruxelles, 2008, (ISBN 9782874950018) p.144 et sq.

- Sobol 2010, p. 50-51.

- cclj.be

Annexes

Voir aussi

Bibliographie

- W. Adriaens et al., Guide didactique pour une visite au Musée juif de la déportation et de la résistance, Malines, Musée juif de la déportation et de la Résistance, s.d. (2000 ?). (ISBN 90-76109-02-8)

- P. Aron et J. Gotovitch (sous la dir. de), Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, Bruxelles, André Versaille Éditeur, 2008. (ISBN 978-2-87495-001-8)

- (de) Irene Awret, They'll have to catch me first. An artist's coming of age in the Third Reich, University of Wisconsin Press, 2004, 384 p. (ISBN 978-0299188306)

- L. A. Bernardo y Garcia, Modus Operandi. Le livret pédagogique, Bruxelles, Les Films de la Mémoire asbl, s.d. (2008 ?).

- A. Roekens, La Belgique et la persécution des Juifs, Bruxelles, SOMA-SEGES & Renaissance du Livre, 2010. (ISBN 978-2-507-00385-2)

- Laurence Schram, Dossin : l'antichambre d'Auschwitz, Bruxelles, Racine, , 348 p. (ISBN 978-2-39025-006-7).

- P. Sobol, Je me souviens d'Auschwitz. De l'étoile de shérif à la croix de vie - nouv. éd. revue et corrigée, Bruxelles, Racine, (ISBN 978-2-87386-680-8) (complété d'un Dossier pédagogique d'É. B. Lauwers).

- M. Steinberg et al., Mecheln-Auschwitz. 1942-1944. La destruction des Juifs de Belgique. De vernietiging van de Joden van België. The destruction of the Jews from Belgium, Bruxelles, Vubpress, 2009. (ISBN 978-90-5487-537-6)

- Rudi Van Doorslaer (dir.) et al., La Belgique docile : Les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, CegeSoma/Éditions Luc Pire, , 1545 p. (ISBN 978-2-87415-848-3, lire en ligne [PDF]).

Filmographie

- B. Balteau et I. Christiaens (sous la dir. de), Moi Belgique. Annie Cordy raconte l'histoire des hommes et des femmes qui ont fait la Belgique, épisode 5 : Guerre et… Paix ? (1940-1945), Bruxelles, production RTBF, 2006.

- H. Lanneau, Modus Operandi, Belgique, coproduction, 2008.

Liens externes

- Mémorial, Musée et Centre de Documentation sur l’Holocauste et les Droits de l’Homme

- (en) Mechelen, Musée américain du mémorial de l'Holocauste (United States Holocaust Memorial Museum)