Vigoulet-Auzil

Vigoulet-Auzil est une commune française située dans le nord du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie. Elle fait partie de l'unité urbaine de Toulouse et est membre de la communauté d'agglomération du Sicoval. Elle se situe sur l'extrémité nord des coteaux sud du Lauragais, au-dessus de Ramonville-Saint-Agne et de Castanet-Tolosan, en banlieue sud de Toulouse. La population municipale était de 931 habitants en 2019.

| Vigoulet-Auzil | |||||

L'église Saint-Martin. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Haute-Garonne | ||||

| Arrondissement | Toulouse | ||||

| Intercommunalité | Sicoval | ||||

| Maire Mandat |

Jacques Ségéric 2020-2026 |

||||

| Code postal | 31320 | ||||

| Code commune | 31578 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Vigouletains, Vigouletaines | ||||

| Population municipale |

967 hab. (2020 |

||||

| Densité | 279 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 30′ 29″ nord, 1° 27′ 38″ est | ||||

| Altitude | Min. 169 m Max. 262 m |

||||

| Superficie | 3,46 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Toulouse (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Toulouse (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Castanet-Tolosan | ||||

| Législatives | Dixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Garonne

Géolocalisation sur la carte : Occitanie

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Lauragais, l'ancien « Pays de Cocagne », lié à la fois à la culture du pastel et à l’abondance des productions, et de « grenier à blé du Languedoc ». Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le ruisseau de Réganel et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Historiquement, et en raison de sa situation géographique, le village a toujours vécu dans l'orbite toulousaine, nombre de capitouls et de conseillers du parlement de Toulouse, sous l'Ancien Régime, ont été seigneurs de Vigoulet ou détenteurs de domaines sur le territoire communal.

L'essor démographique date de la fin des années 1960, jusque-là la population était peu importante et l'activité exclusivement agricole, principalement céréalière.

Aujourd'hui, le trait dominant de Vigoulet-Auzil est son caractère résidentiel, dans un environnement préservé et encore très peu densifié, tout en bénéficiant d'une communication aisée vers le centre-ville et le périphérique de Toulouse.

Vigoulet-Auzil est une commune rurale qui compte 967 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est dans l'agglomération toulousaine et fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse. Ses habitants sont appelés les Vigouletains ou Vigouletaines.

Le village tire sa notoriété de cette qualité résidentielle, des paysages des coteaux et des activités hippiques liées à la présence de deux centres équestres et d'un poney-club. La protection de l'environnement est aujourd'hui un enjeu majeur pour le village, dans le contexte de la pression exercée par la croissance démographique de l'agglomération toulousaine.

Géographie

Localisation

- Carte dynamique

- Carte Openstreetmap

- Carte topographique

- Carte avec les communes environnantes

La commune de Vigoulet-Auzil se trouve dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie[1].

Elle se situe à 11 km à vol d'oiseau de Toulouse[2], préfecture du département, et à 3 km de Castanet-Tolosan[3], bureau centralisateur du canton de Castanet-Tolosan dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[1]. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Toulouse[1].

Les communes les plus proches[Note 1] sont[4] : Mervilla (1,1 km), Vieille-Toulouse (2,2 km), Pechbusque (2,3 km), Rebigue (2,7 km), Auzeville-Tolosane (2,8 km), Aureville (2,9 km), Castanet-Tolosan (3,2 km), Goyrans (3,7 km).

Sur le plan historique et culturel, Vigoulet-Auzil, village des coteaux dans le Lauragais géographique, fait transition avec le pays toulousain, fait de plaines et de terrasses alluviales, auquel il se rattache culturellement mais non géographiquement (voir plus loin).

Vigoulet-Auzil est limitrophe de six autres communes. Les communes limitrophes sont Mervilla, Aureville, Lacroix-Falgarde, Pechbusque, Portet-sur-Garonne et Vieille-Toulouse.

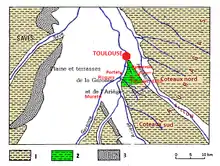

Les coteaux sud toulousains du Lauragais

Vigoulet-Auzil se situe sur les coteaux sud du Lauragais géographique, à la limite du Lauragais historique qui fut une entité administrative (sénéchaussée) du XIIIe siècle à la Révolution. Le Lauragais géographique constitue un territoire plus étendu dont l'identité est à la fois géologique, climatique et agricole.

Six grandes unités paysagères forment le Pays lauragais : les Coteaux mollassiques nord et les Coteaux mollasiques sud de part et d'autre du Sillon lauragais, la Montagne noire, la plaine de Revel et les collines de la Piège.

Les coteaux du sud toulousain sur lesquels se trouve Vigoulet-Auzil se situent à l'extrémité d'une bande mollassique limitée au nord et à l'est par la vallée de l'Hers-Mort (RN 113, autoroute A61, canal du Midi), et s'achevant en balcon, à l'ouest, au-dessus de la plaine de la Garonne et de l'Ariège. Cette bande est entaillée de multiples vallons avec des ruisseaux comme le ruisseau de Pont d'Auzil au nord de la commune de Vigoulet-Auzil et le ruisseau de Reganel au sud.

Géologie

La structure dominante des sols de Vigoulet-Auzil est constituée par ce qu'on appelle les mollasses du Lauragais, qui sont des dépôts lacustres et fluviatiles d'origine pyrénéenne de l'Oligocène, fréquemment argilocalcaires et alors appelées terrefort en surface[6] - [7], comme c'est le cas à Vigoulet-Auzil.

Une entité paysagère agricole et résidentielle

Quatre communes, Vieille-Toulouse, Pechbusque, Vigoulet-Auzil, Mervilla, occupent la pointe extrême du plateau qui s'avance vers Toulouse où il s'achève sur les hauteurs de Pech-David et Pouvourville. Elles se rejoignent à la hauteur d'un carrefour routier dit des Quatre-vents, nom repris par une association culturelle propre aux quatre communes. Le tout forme un territoire résidentiel largement occupé encore par des espaces agricoles intercalaires qui perpétuent, aux portes de Toulouse, le caractère paysager propre aux coteaux du Lauragais. Ces caractéristiques se retrouvent plus au sud dans les communes voisines, Goyrans, Aureville, Rebigue et au-delà, avec une présence résidentielle déclinante en s'éloignant de Toulouse.

Hydrographie

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[8]. Elle est drainée par le ruisseau de Réganel, le ruisseau de Fricassée, le ruisseau de Naisse, le ruisseau d'en-Gros et le ruisseau du Pont d'Auzil, constituant un réseau hydrographique de 5 km de longueur totale[9] - [10].

Climat

Les données climatologiques applicables à Vigoulet-Auzil sont celles qui sont fournies par la station de Toulouse -Blagnac et communiquées pour Toulouse[11]. Le climat toulousain connaît un climat tempéré océanique, à influences méditerranéenne et continentale, caractérisé par un été sec et chaud, un hiver doux et un printemps marqué par de fortes pluies et des orages violents. Les vents dominants sont, par ordre d'importance, le vent d'ouest (amenant généralement l'humidité de l'océan Atlantique), le vent de sud-est (aussi appelé vent d'autan, plutôt chaud et sec) et le vent du nord, nettement moins fréquent et généralement froid et sec (amenant l'air de masses anticycloniques froides placées sur le nord de l'Europe)[12].

| Ville | Ensoleillement | Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Nice | 2 694 h / an | 767 mm / an | 1 j / an | 31 j / an | 1 j / an |

| Toulouse | 2 047 h/an | 655 mm/an | 7 j/an | 26 j/an | 44 j/an |

| Paris | 1 797 h/an | 642 mm/an | 15 j/an | 19 j/an | 13 j/an |

| Strasbourg | 1 637 h/an | 610 mm/an | 30 j/an | 29 j/an | 65 j/an |

| Moyenne nationale | 1 973 h/an | 770 mm/an | 14 j/an | 22 j/an | 40 j/an |

Toulouse connaît en moyenne 24 jours de fortes chaleurs et 33 jours de gel par an. Les mois les plus pluvieux sont les mois d'avril, mai et juin. Les températures normales minimales interviennent en janvier avec en moyenne 5 °C, et les températures normales maximales en août avec 23 °C.

- Températures relevées à Toulouse

| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Températures (sous abri, normales 1961-1990) °C | 5,4 | 6,8 | 8,7 | 11,3 | 14,8 | 18,4 | 21,3 | 20,8 | 18,5 | 14,4 | 8,9 | 5,9 | 12,9 |

| Précipitations (hauteur moyenne en mm, période 1961-1990) | 55,1 | 55,2 | 57,5 | 64,4 | 73,1 | 57,8 | 41 | 47,4 | 47,7 | 51,5 | 48,8 | 55,9 | 655,7 |

| Source: Météo France | |||||||||||||

Le climat des coteaux du sud-est toulousain, et donc celui de Vigoulet-Auzil, se distingue localement par un taux d'ensoleillement augmenté en raison d'un impact moindre des brumes et brouillards par comparaison avec ce qui est constaté sur la plaine de la Garonne et de l'Ariège et dans la vallée de l'Hers.

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 2] est recensée sur la commune[13] : le « vallon de Ramade » (95 ha), couvrant 4 communes du département[14].

Urbanisme

Typologie

Vigoulet-Auzil est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3] - [15] - [16] - [17]. Elle appartient à l'unité urbaine de Toulouse, une agglomération inter-départementale regroupant 81 communes[18] et 1 047 829 habitants en 2020, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Toulouse est la cinquième plus importante de la France en termes de population, derrière celles de Paris, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence et Lille (partie française)[19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse, dont elle est une commune de la couronne[Note 4]. Cette aire, qui regroupe 527 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[21] - [22].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (45,4 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (41,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (45,4 %), zones agricoles hétérogènes (24,4 %), forêts (23,7 %), terres arables (6,5 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Voies de communication et transports

Depuis Toulouse, Vigoulet-Auzil est notamment accessible par la RD 35 depuis Ramonville-Saint-Agne, ville distante de 5 km, desservie par la Ligne B du métro de Toulouse (station de Ramonville). Un service de transport à la demande (Ligne TAD 119[24]) fonctionne quotidiennement selon les modalités pratiques (horaires, stations) précisées sur le site de Tisseo ainsi que sur le site de la commune et celui du Sicoval. Ce service de Transport à la demande dans l'agglomération toulousaine rencontre un vif succès.

En voiture, la liaison depuis Vigoulet avec Toulouse-centre se fait fréquemment via Pechbusque ou Vieille-Toulouse (RD35b) en direction du chemin des Étroits (RD4) longeant la Garonne. La liaison avec l'aéroport de Toulouse-Blagnac s'effectue via le périphérique sud.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Vigoulet-Auzil est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité très faible)[25]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[26].

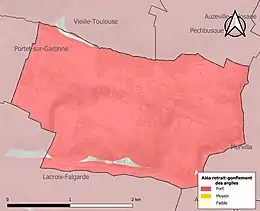

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 98,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (88,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 362 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 361 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 98 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[28].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1993, 1998, 2003, 2012, 2016 et 2020 et par des mouvements de terrain en 1983 et 1999[25].

Toponymie et microtoponymie

La toponymie et la microtoponymie sont porteuses d'informations sur les petits territoires considérés en tant que lieux de vie et donc sur l'histoire locale modeste et non documentée.

Vigoulet : le « petit village »

Le nom de Vigoulet est aussi celui d’une ancienne famille locale, les Vigolesi, au XIVe siècle, mais c’est le village qui a donné son nom à la famille et non l’inverse.

L’origine de ces noms a été discutée. Pendant longtemps, on les a considérés comme d’origine latine. Ainsi, on faisait dériver Vigoulet de vicus « village » et du diminutif ule, soit le « petit village ». Cette dénomination était d'autant plus vraisemblable que par le passé, le village de Vigoulet a toujours été peu peuplé. Ernest Roschach (1837-1909), archiviste de la ville de Toulouse à la fin du XIXe siècle, faisait dériver Auzil du terme auxilium (garde, secours) à rapprocher de la géographie du lieu en promontoire, adaptée à un poste de surveillance. Roschach, qui vécut à Auzil, parlait de « l’éperon d’Auzil ».

Aujourd’hui, alors que la présence wisigothe puis franque en ces lieux est mieux connue, on considère que ces noms ont pour origine un patronyme germanique romanisé à relier aux dominations, wisigothe du Ve siècle, puis franque à partir du VIe. André Soutou[29] auteur en 1965 d’une étude sur Pechbusque, Vieille-Toulouse et Vigoulet-Auzil, retient cette origine germanique pour Auzil qu’il fait remonter à « Audilus », dont la racine germanique est ald, alda, « vieux, noble », et pour Vigoulet qu’il fait dériver d’un anthroponyme germanique apporté par la conquête franque du VIe siècle et donc postérieur à l’occupation wisigothe : « Bigolenus » dans sa forme latinisée. Ernest Nègre (1991)[30] fait aussi appel à ces origines germaniques pour Auzeville, Auzéville-en-Argonne, Auzielle, Auzil, etc.

Jean Cougul rapporte qu'une épée wisigothe a été retrouvée non loin de l'ancienne église de Saint-Sernin signalée plus loin, qu'elle fit l'objet de communications aux sociétés savantes toulousaines et qu'elle fut remise par ses soins au Musée du Vieux Toulouse[31].

Microtoponymie

Le recueil des microtoponymes des villages du Lauragais, constitutif du patrimoine culturel immatériel local, a été en grande partie réalisé, en particulier sur Clermont-le-Fort par Geneviève Durand-Sendrail[32] et plus largement sur le Lauragais par l'association A.R.B.R.E à Baziège[33]. On recense les noms suivants sur Vigoulet-Auzil : Arquier, Auzil, Borde Neuve, Brescou, Brots, Canto-Coucut, Catilat (le), Causset, Château (le) ou Vigoulet, Collège (le), Couderla (le), Faloure, Fenasse, Lamboulle, Lavergne, Menrhume, Moulin (le), Pont d'Auzil, Ponte (la), Ramade, Terrède, Vigne (la).

Extrait de la carte de Cassini sur laquelle figure Vigoulet-Auzil

Extrait de la carte de Cassini sur laquelle figure Vigoulet-Auzil Plan cadastral napoléonien de Vigoulet

Plan cadastral napoléonien de Vigoulet Section A

Section A Section B

Section B Plan cadastral napoléonien d'Auzil

Plan cadastral napoléonien d'Auzil

L'extrait de la carte de Cassini ci-dessus fait apparaître certains de ces microtoponymes. La mention succ. qui y figure, accolée à Vigoulet, signifie que Vigoulet était une succursale ou dépendance d'une paroisse, en l’occurrence celle de Pechbusque. De même le plan cadastral napoléonien (1808) en mentionne quelques-uns. Il révèle les constructions existant à cette date.

Dans le quartier de « La Ponte » (écrit « La Pounte » qui signifie « La Pointe ») des générations de la famille Villot puis Billot ont exercé le métier de forgeron. Le bâtiment d'une ancienne forge devenue ensuite four à pain est toujours visible dans un bâtiment ancien, à hauteur des feux de croisement. Le quartier du « Collège » rappelle que le collège Saint-Front de Périgord, dit collège de Périgord, fondé à Toulouse par le cardinal Hélie de Talleyrand-Périgord pour des étudiants en droit, en était détenteur ainsi que d'une métairie. Un laboratoire de recherche Pierre Fabre se situe à cet emplacement.

Aux toponymes anciens, il convient de rajouter ceux qui ont été apportés par l'expansion résidentielle locale, dont certains comme Les Amazones et La Guérinière témoignent de la place du cheval dans l'histoire récente du village, liée à l'action personnelle de Jean Cougul, ancien maire et éleveur de chevaux. De même dans « Clos d'Avena » (nom d'un quartier résidentiel sur Terrède) le mot occitan « avena » signifie « avoine » et fait référence à ce qu'a pu être autrefois la destination du champ sur lequel ont été construites des villas.

Histoire

Avant la Révolution, la communauté de Vigoulet existait en tant que succursale ou dépendance de la paroisse de Pechbusque et celle d'Auzil en tant que succursale de la paroisse de Vieille-Toulouse. Auzil et Vigoulet furent érigées en tant que communes lorsqu'ont été créées les communes en application de la loi du 14 décembre 1789. Toutefois, jusqu'au 28 fructidor an 10 (15 septembre 1802), l'administration de la commune d'Auzil fut assurée par Vieille-Toulouse et celle de Vigoulet par Pechbusque.

La commune de Vigoulet-Auzil est née de la réunion des communes de Vigoulet et d'Auzil le [34] - [35]. La démission de François Valette, maire d'Auzil, fut « indirectement » la cause de la décision préfectorale de rattacher Auzil à une autre commune, Vieille-Toulouse ou Vigoulet. Une enquête réalisée le 2 décembre 1840 auprès des habitants d'Auzil avait montré qu'ils étaient hostiles à tout rattachement à une autre commune mais que si cela leur était imposé, leur choix se portait sur Vigoulet[36].

Du rattachement d’Auzil et de Vigoulet aux juridictions toulousaines de l’Ancien régime : la sénéchaussée de Toulouse et la viguerie de Toulouse

L'approche administrative met en évidence l’étroite dépendance de Vigoulet et d’Auzil vis-à-vis de Toulouse et montre en tout cas leur non appartenance au Lauragais historique.

L’écheveau juridictionnel de l’Ancien Régime était très complexe. Selon les époques, le nombre des juridictions toulousaines tournait autour de la quinzaine, inégalement réparties entre juridictions ecclésiastiques, juridictions seigneuriales et juridictions royales. Ces dernières étaient les plus nombreuses et les plus variées en termes de degrés de justice et de spécialisation[37].

Au XVIIIe siècle les juridictions royales ordinaires étaient le Parlement, la sénéchaussée présidial et la viguerie.

- Le parlement de Toulouse a exercé un pouvoir juridictionnel dominant progressivement tous les autres et s’exerçant sur un territoire très étendu correspondant à la nouvelle région Occitanie, moins le Roussillon, augmentée du Vivarais et du Velay.

- La sénéchaussée de Toulouse était particulièrement complexe dans la mesure où son ressort englobait aussi bien une partie languedocienne qu’une partie gasconne. Du remarquable ensemble cartographique d’Élie Pélaquier consacré à l’ancienne province de Languedoc[38] on retire, pour ne considérer que les communautés des coteaux du sud de Toulouse, que Vieille-Toulouse, Pechbusque, Auzil, Vigoulet, Lacroix-Falgarde, Goyrans et Aureville étaient dans la sénéchaussée de Toulouse et que Mervilla, Rebigue, Corronsac, Espanes et Clermont étaient dans la sénéchaussée du Lauragais, correspondant au Lauragais historique tel qu’on le définit aujourd’hui.

- La viguerie de Toulouse avait son siège près de la Daurade avec sa salle d’audience, son greffe et sa prison. Son ressort, extérieur à la ville, couvrait une bonne partie de la proche région toulousaine et incluait plus de 80 paroisses ou communautés. Si le ressort est assez bien connu, ses compétences réelles restent encore assez floues étant donné la concurrence inévitable entre la viguerie, les capitouls et la sénéchaussée. Toutes les communes précitées, même de deux sénéchaussées différentes, relevaient de la viguerie de Toulouse.

Le domaine du château de Vigoulet et l'histoire de Vigoulet-Auzil

L'histoire de Vigoulet est intimement associée à celle d'un domaine très ancien sur lequel a été érigée une demeure noble dite aujourd'hui le château de Vigoulet, sur un lieu-dit qui a lui-même porté le nom de Vigoulet.

Moyen Âge

Son premier propriétaire connu fut Pierre de Vigoles (ou Pierre Vigolesii), capitoul de Toulouse de nombreuses années pendant la deuxième moitié du XIVe siècle et le début du XVe. La prononciation devait alors être « vigoulès ». Par la suite plusieurs de ses descendants accédèrent au capitoulat comme Jean Vigoles (au milieu du XVe siècle) ou plusieurs seigneurs « de Vigoulet » jusqu’au XVIe siècle. Le nom a pu d’ailleurs s’orthographier « Vigole », « Vigolesi », « Vigolesis » ou « Vigoleti », la forme latine « Vigolensis », signifiant littéralement « de Vigoulet ». Elle atteste, tout au long de l’Ancien Régime, et même au-delà jusqu’à une époque récente, de l’intérêt des grands notables toulousains, détenteurs de résidences ou d’hôtels particuliers en ville, pour des possessions terriennes, surtout à proximité de Toulouse. Non seulement pour les bénéfices terriens qu’ils pouvaient en retirer mais aussi, sinon plus, pour les avantages attachés à la seigneurie d’un lieu qui servait à affirmer leur propre nobilité et renforçait leur position sociale[39].

XVIe siècle : les Danos puis de Noz et Denos

La famille de Noz, désignée Denos dans les textes du XVIe et XVIIe siècles, occupa longtemps le château de Vigoulet. La généalogie de cette famille, reconstituée grâce à sa notoriété dans le Midi toulousain a été rappelée par Jean Cougul[40]. On trouve, entre autres, Gaillard Danos, capitoul en 1407, Guillaume Nos, capitoul en 1436, Jean Danos, capitoul en 1445, Jean Nos en 1483 et 1484.

Les de Noz et les protestants de Vigoulet : le lieu-dit « bois des protestants »

Des représentants la famille de Noz furent connus pour leurs sympathies pour le protestantisme. On doit à André Floucat-Aillières, d'avoir identifié sur le territoire communal ce qui est connu désormais comme étant « L'ancien cimetière protestant de Vigoulet » et d'en avoir fait l'historique dont sont tirés les extraits suivants[41] - [42] :

- « En 1562, Pierre de Nos, seigneur de Vigoulet, siégeant au parlement, fait enterrer sur ses terres, son frère Jean, capitoul, pendu à un arbre de la place Saint-Sernin de Toulouse et quelques-uns de ses amis qui ont été exécutés « pour conjuration », en fait au nom de leurs sympathies avec l'église reformée », dans les semaines qui suivent les troubles du mois de mai.

- « Le 4 octobre 1572, en prolongement du massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, les protestants enfermés dans le couvent des Carmes, à Toulouse, sont massacrés, dont Jean de Coras (célèbre jurisconsulte toulousain, connu aujourd'hui pour avoir instruit l'affaire Martin Guerre), Antoine de Lacger et François de Ferrières.

« Quant aux conseillers, ils furent pendus à l'ormeau du palais avec leurs robes longues et leurs maisons et celles de tous les autres pillées et saccagées » écrit Jacques Gaches dans ses mémoires sur les guerres de religion[43]. Leurs corps sont aussi portés « au cimetière de la dite religion, sur les coteaux, près du dit village de Castanet ». Au début du XXe siècle, les anciens du village parlaient du bois des protestants, mais sans que soit mentionné le petit cimetière. Cet emplacement a été identifié par André Floucat-Aillières dans le bois situé sur la hauteur dominant le château à l'ouest. Il était alors couvert de broussailles et a été dégagé depuis. Sur l'emplacement du petit parc, on trouve cinq vieux cyprès disposés selon un quadrilatère : « Il s'agit bien d'un cimetière existant déjà et différent du cimetière protestant de Castanet. Toutes ces familles protestantes sont plus ou moins liées et c'est naturellement que François Denos, seigneur de Vigoulet, accepte leur sépulture sur ses terres. Dans un acte de 1667 concernant la cession à bail de deux prés au seigneur de Lacroix-Falgarde, par Gabriel de Foucaud, héritier d'une fille de Noz, il est fait mention que le seigneur de Vigoulet garde la propriété d'un petit parc situé au milieu des prés et de son chemin d'accès. »

XVIe et XVIIe siècles : des Denos aux Teynier

Un dénombrement des biens nobles en possession de François Denos (1606-1671) « conseiller du roi en la cour du parlement de Toulouse », « aux lieux de Vigoulet et d'Auzil », est établi à sa demande, le 05 juin 1639, devant les capitouls de Toulouse[35]. En l'absence d'héritier mâle vivant, sa fille Gabrielle De Nos hérita de Vigoulet. Elle épousa en 1670 Pierre de Martiny, juge-mage (puis sénéchal peut-être) de L'Isle-Jourdain. En 1686, un procès en contestation de seigneurie et de nobilité du lieu est intenté par la communauté de Vigoulet devant la sénéchaussée de Toulouse contre Pierre de Martiny, en « qualité de légitime administrateur de Dlle Rose de Martiny Denos, sa fille, et de feu Gabrielle Denos »[35]. Sans doute faut-il y voir une conséquence de la révocation de l'édit de Nantes intervenue l'année précédente. Ce procès se poursuivit au siècle suivant et semble s'être conclu en faveur de Rose de Jaume, héritière du château.

En 1715, Rose de Martiny, épouse de Jean Antoine de Sevin Mansencal, céda le château à Roch de Jaume.

En 1753, Rose de Jaume, fille de Roch, veuve successive de « noble Jean-François Huleau de Francon », capitoul en 1720, puis de « Maître Alexis de Pascal, trésorier général de France de la généralité de Montauban », fit publier devant la sénéchaussée de Toulouse le dénombrement de ses biens avec droits de seigneurie attachés sur les lieux de Vigoulet et d'Auzil[35]. Sans doute par manque de moyens financiers et en raison du délabrement d'une partie du château, elle fut conduite à en faire abattre une partie et donc à en réduire le volume. Ce château avait été conçu au XVIIe siècle sur le modèle de ceux de Casselardit et d'Escalquens, selon un plan carré avec 4 tours d'angle, avec pour seule différence que les tours sont en élévation, avec leur toit propre, à Casselardit, et ne l'étaient pas à Vigoulet comme elles le sont pas non plus à Escalquens. Ce détail architectural pourrait être mis sur le compte de la discrétion ou du nécessaire effacement que devaient s'imposer les châtelains protestants ou proches de cette religion[44].

La deuxième moitié du XVIIIe siècle fut associée à des évènements dramatiques[35]. Thomas Alexandre d’Huleau de Francon, fils de Rose de Jaume, héritier par sa mère du château, du domaine et de la seigneurie de Vigoulet, épousa Suzanne de Sers. Il voyagea beaucoup et disparut en 1749, sans doute assassiné par des brigands. Sa mère fit mener sans succès des enquêtes pour retrouver ses traces, puis légua Vigoulet à sa belle-fille Suzanne de Sers, épouse d’Huleau de Francon, qui en hérita en 1766. Arrivée à un âge avancé, et sans héritier, Suzanne d’Huleau de Francon légua ses biens en 1783 à sa sœur Louise de Sers, veuve de Balthazar Emmanuel de Cambon, conseiller au parlement de Toulouse. Le fils de ces derniers, Jean-Louis Emmanuel Augustin de Cambon, héritier de Vigoulet, a été le dernier président du parlement de Toulouse qui fut supprimé par la Révolution. Il échappa, en se cachant, aux recherches engagées contre lui pendant la Terreur, mais son épouse, Dorothée-Etiennette Riquet de Bonrepos, mourut guillotinée le huit thermidor 1794, la veille du jour de la chute de Robespierre, après s’être refusée à livrer le lieu où se trouvait son époux. Auparavant, il avait vendu Vigoulet, mentionnant dans l’acte de vente daté de 1794 et signé par le trésorier général des comptes du canal de Riquet agissant comme fondé de pouvoir, que la dot apportée par son épouse avait été trop élevée et qu’une rétrocession à la famille des Riquet de Bonrepos était nécessaire. L’acquéreur, Jean Calixte Pechoultre de Lamartinie, le revendit assez vite à un membre de la famille Teynier, sans doute à Joseph Étienne Ville, et vraisemblablement par un acte passé devant un notaire d’Ariège, département où les Ville et les Teynier ont occupé des positions très importantes.

XIXe siècle : les Teynier et Ville de Teynier à Vigoulet. La jumenterie de Teynier

Les Teynier sont originaires d'Ariège où ils s'enrichirent dans le commerce et s'élevèrent socialement[45]. Ils ont longtemps détenu d’importantes propriétés urbaines à Toulouse et dans sa banlieue dont, entre autres, un domaine au lieu-dit Teynier à Lardenne. Le nom de Teynier va être attaché au château de Vigoulet au point de le désigner aujourd'hui.

Jean-Louis Teynier[n 1], négociant toulousain, né en 1712, ancien prieur de la Bourse de Toulouse (équivalent de président de tribunal de commerce sous l'Ancien Régime), fut élu capitoul en 1767. Il donna tous ses biens et sa fortune à Joseph Étienne Ville, son neveu, à la condition expresse de faire l'addition de son nom et de porter ses armes[47] et cela à l'occasion de son mariage avec Anne-Henriette Cabarrus, fille de feu Dominique Cabarrus, armateur à Bordeaux, de la branche cadette et bordelaise des Cabarrus apparentée à la célèbre branche aînée des Cabarrus, négociants armateurs de Bayonne[48] - [49]. À la mort de Joseph Étienne Ville de Teynier, son fils, Jean-Louis Théodore, hérita du château de Vigoulet et de son domaine. Banquier toulousain, résidant dans sa demeure toulousaine (au 12 rue Saint-Antoine-du-T), il fut maire d'Auzil puis de Vigoulet-Auzil pendant 70 ans, jusqu'à son décès en novembre 1884, à 96 ans[50]. Il épousa Jeanne Louise Marie de Cabarrus, veuve en premières noces de Louis d'Albis, dont il eut un fils en 1868, Gustave, Valérie, Marie, Joseph, Théodore, Octave, à l'âge de 79 ans[51]. Gestionnaire dynamique de son domaine de Vigoulet, ce qui le distingue de nombre de propriétaires du Lauragais de cette époque, il fit face à la chute des cours du blé en développant l'élevage du cheval de remonte pour l'armée, créant pour cela la jumenterie de Teynier.

Son fils, Gustave Ville de Teynier (1868-1913)[52], développa la production de chevaux anglo-arabes dans la jumenterie à Vigoulet[40] et aussi dans le domaine Teynier de Lardenne, proche de l'hippodrome de la Cépière, comme en en témoigne le contenu de l'offre de vente réalisée en 1921 par sa veuve ; il est fait état « de grandes et belles écuries d'installation moderne avec logement pour le gardien et, à proximité, un bâtiment à destination d'infirmerie pour animaux malades »[53]. Le domaine Teynier de Lardenne fut acquis par l'Institut de sérothérapie de Toulouse, aujourd'hui Mérial (groupe Sanofi), qui y développa l'entretien de chevaux producteurs de sérums à usage vétérinaire.

Gustave épousa Marguerite Guillou dont il eut deux filles, Marie Madeleine née en 1901 qui épousa André de Fournas de La Brosse (1885-1966), et Odette Ville de Teynier née en 1904, célibataire, qui mourut en 1993[40].

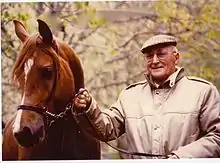

XXe siècle : Jean Cougul et le cheval à Vigoulet-Auzil

En 1925, la veuve de Gustave Ville de Teynier vendit le château et le domaine de Vigoulet à Louis Charles Azam (ancien château Vassal, à Auzeville). En 1948, la fille de ce dernier, Yvonne Marie-Louise Azam, vendit Vigoulet à Jean Cougul[44].

Jean Cougul, greffier en chef du tribunal de commerce de Perpignan, vend sa charge en 1949 pour s'associer avec le greffier en chef du tribunal de commerce de Toulouse[44]. Il est élu maire de Vigoulet-Auzil en 1954 et succède à M. de Labastide. Les années 1950 sont associées à la révolution agricole, en France en général, dans le Lauragais et le pays toulousain en particulier. Jean Cougul exploite ses 108 hectares en gestion directe de 1948 à 1956, en fermage ensuite. Les labours profonds avec des tracteurs à chenilles et les engrais font passer les rendements de 10 quintaux de blé à 40 quintaux à l'hectare, dès les premières années.

Vers 1960, la commune de Vieille-Toulouse lance le golf et les aménagements résidentiels sur son territoire. Jean Cougul reprend le thème de l'aménagement et du développement communal autour du sport. Son fils Pierre s'intéressant au cheval, il va être conduit à aménager les dépendances de Teynier pour y monter un club hippique de standing. Ses voyages, notamment aux États-Unis, le persuadent à cette époque de l'importance majeure du cheval arabe en tant que cheval de loisir et de sport d'endurance, mais la race telle qu'elle était représentée alors dans les pays occidentaux est jugée adultérée. Des informations font état de l'excellence de lignées de chevaux arabes dans le Caucase nord, en URSS à cette époque, dans la région de Piatigorsk, notamment au haras de Tersk. Grâce au soutien de Jean-Baptiste Doumeng, il va pouvoir, pendant quinze ans, importer et revendre des chevaux arabes en France, dont le légendaire Persik. La jumenterie du château est remise en service à cette fin et est dénommée Jumenterie de Teynier en accord avec les héritiers du nom[44]. Cette jumenterie sera par la suite transformée en ce qu'elle est aujourd'hui, un club d'équitation et un lieu de pension pour chevaux sous statut GFA.

Héraldique

|

Blasonnement :

Parti: au 1er de gueules à la tête de crosse épiscopale d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois poissons d'argent, posés en pal, au 2e d'argent à la feuille de chêne de sinople. |

Politique et administration

Administration municipale

Le nombre d'habitants au recensement de 2017 étant compris entre 500 habitants et 1 499 habitants, le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2020 est de quinze[54] - [55].

Les informations pratiques détaillées sont disponibles sur le site Internet de la mairie, et sur celui du SICOVAL.

Rattachements administratifs et électoraux

Commune faisant partie de la dixième circonscription de la Haute-Garonne, du Sicoval et du canton de Castanet-Tolosan.

Liste des maires

Finances locales

Cette sous-section présente la situation des finances communales de Vigoulet-Auzil[Note 5].

Pour l'exercice 2013, le compte administratif du budget municipal de Vigoulet-Auzil s'établit à 636 000 € en dépenses et 876 000 € en recettes[A2 1] :

En 2013, la section de fonctionnement[Note 6] se répartit en 583 000 € de charges (598 € par habitant) pour 739 000 € de produits (759 € par habitant), soit un solde de 156 000 € (161 € par habitant)[A2 1] - [A2 2] :

- le principal pôle de dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnels[Note 7] pour un montant de 284 000 € (49 %), soit 292 € par habitant, ratio supérieur de 18 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (248 € par habitant). En partant de 2009 et jusqu'à 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 292 € par habitant en 2013 et un maximum de 327 € par habitant en 2009 ;

- la plus grande part des recettes est constituée des impôts locaux[Note 8] pour une valeur de 210 000 € (28 %), soit 215 € par habitant, ratio inférieur de 25 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (285 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 215 € par habitant en 2013 et un maximum de 315 € par habitant en 2012.

Les taux des taxes ci-dessous sont votés par la municipalité de Vigoulet-Auzil[A2 3]. Ils ont varié de la façon suivante par rapport à 2012[A2 3] :

- la taxe d'habitation très inférieure (-61 %) 7,80 % ;

- la taxe foncière sur le bâti sans variation 9,62 % ;

- celle sur le non bâti très inférieure (-61 %) 51,29 %.

La section investissement[Note 9] se répartit en emplois et ressources. Pour 2013, les emplois comprennent par ordre d'importance[A2 4] :

- des dépenses d'équipement[Note 10] pour une somme de 52 000 € (98 %), soit 53 € par habitant, ratio inférieur de 84 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (333 € par habitant). Sur la période 2009 - 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 53 € par habitant en 2013 et un maximum de 513 € par habitant en 2010 ;

- aucun remboursement d'emprunt[Note 11].

Les ressources en investissement de Vigoulet-Auzil se répartissent principalement en[A2 4] :

- subventions reçues pour 3 000 € (2 %), soit 3 € par habitant, ratio inférieur de 96 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (81 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 0 € par habitant en 2009 et un maximum de 363 € par habitant en 2010 ;

- aucune somme au titre des fonds de Compensation pour la TVA.

L'endettement de Vigoulet-Auzil au peut s'évaluer à partir de trois critères : l'encours de la dette[Note 12], l'annuité de la dette[Note 13] et sa capacité de désendettement[Note 14] :

- l'encours de la dette pour une valeur de 5 000 €, soit 6 € par habitant, ratio inférieur de 99 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (601 € par habitant). Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 6 € par habitant en 2013 et un maximum de 317 € par habitant en 2011[A2 5] ;

- aucune annuité pour la dette. Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 0 € par habitant en 2013 et un maximum de 315 € par habitant en 2012[A2 5] ;

- la capacité d'autofinancement (CAF) pour un montant de 156 000 €, soit 161 € par habitant, ratio voisin de la valeur moyenne de la strate. Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 97 € par habitant en 2009 et un maximum de 176 € par habitant en 2012[A2 6]. La capacité de désendettement est de moins d'un an en 2013. Sur une période de 14 années, ce ratio est constant et faible (inférieur à 4 ans)

Démographie

- Auzil :

- Vigoulet puis, à partir de 1841, Vigoulet-Auzil :

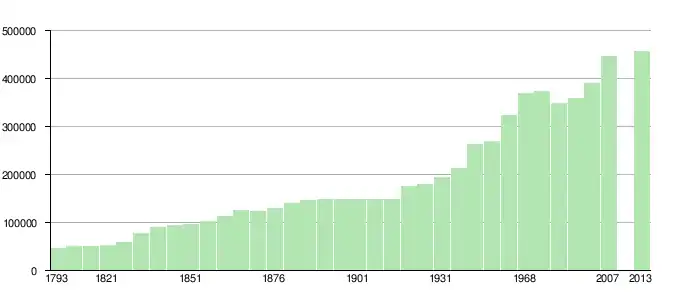

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[57]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[58]. En 2020, la commune comptait 967 habitants[Note 15], en augmentation de 6,03 % par rapport à 2014 (Haute-Garonne : +7,44 %, France hors Mayotte : +1,9 %). |

Histogramme de Vigoulet plus Auzil, puis de Vigoulet-Auzil

On peut faire la comparaison avec la démographie de Toulouse sur la même période :

Au cours de la première moitié du XIXe siècle et en mettant à part le changement apporté par la fusion communale de 1842, on constate un très léger accroissement démographique associé à une situation économique favorable au marché du blé, essentiel dans l'économie locale et donc à l'emploi agricole.

Tout au long de la deuxième moitié du XIXe siècle, la stagnation ou la chute des cours du blé crée des conditions défavorables à la rémunération des actifs agricoles. Ceux-ci trouvent des conditions de ressources plus favorables dans les villes dont certaines comme Toulouse sont en essor économique. Cette situation s'accompagne d'un exode rural et d'une diminution de la main d'œuvre. Cette évolution se poursuit durant la première moitié du XXe siècle[65]. Elle est aggravée par les pertes humaines de 1914-1918. Dans l'entre-deux-guerres et dans l'immédiat après guerre, le recours à la mécanisation ne suffit pas à en corriger les effets : l'immigration, d'italiens principalement, devient nécessaire pour maintenir la force de travail dans les exploitations (ouvriers journaliers et métayers). À partir de 1962, l'exode rural s'accélère, malgré un contexte économique devenu plus favorable (règlements céréaliers et oléagineux de la PAC), du fait de la place prise par la mécanisation et du remembrement qui l'accompagne. Dans le cas particulier de Vigoulet-Auzil, qui est aussi celui des autres communes rurales progressivement agglomérées à une zone urbaine, l'ère agricole s'achève, l'ère résidentielle prend le relais avec un envol littéral sur le plan démographique qui accompagne celui de Toulouse et de son agglomération. Il est significatif qu'aujourd'hui Vigoulet-Auzil ne compte plus d'exploitation agricole de production, les terres agricoles qui s'y trouvent étant exploitées par deux agriculteurs situés sur des communes voisines tout en continuant à remplir un rôle fondamental dans l'environnement local.

Depuis une dizaine d'années un vieillissement de la population est associé à un déclin démographique. Un nouveau plan local d'urbanisme en cours d'élaboration devra se traduire par un accroissement de l'habitat et donc de la population, pour répondre aussi à la pression démographique croissante exercée par l'agglomération toulousaine.

Occupation et aménagement de l'espace

Habitat et développement résidentiel

L'habitat et le bâti originels de Vigoulet-Auzil, commune historiquement dominée par des activités agricoles, sont le produit de l'organisation socio-économique traditionnelle d'un terroir céréalier fécond, le Lauragais : d'une part des maisons de maître, souvent appelées châteaux, réparties en différents points du territoire communal, pourvues de dépendances de caractère (bordes), faites de briques et de galets roulés, d'autre part un noyau d'habitations toulousaines groupées. Cette organisation originelle à faible densité d'occupation est aussi celle que l'on retrouve dans les villages voisins de Vigoulet.

Le développement économique toulousain et péritoulousain a entraîné une demande résidentielle spécifique, de cadres, de professions libérales et d'universitaires bien souvent, pour ces espaces aux vastes perspectives, agricoles et bocagers, aux portes de Toulouse et de son bassin d'emplois. L'accroissement résidentiel s'est fait d'abord par des implantations unitaires sur des parcelles de surface relativement importante puis par paliers successifs résultant des programmes de lotissement. L'habitat individuel en villas indépendantes souvent de grand volume est donc la règle. Ceci ne doit pas faire oublier les rares opportunités pour un habitat collectif mettant à profit un bâti traditionnel réhabilité comme celui que l'on peut constater dans le quartier Terrede, jouxtant le Clos d'Avena constitué, lui, de villas "de standing" plus conformes à l'image que beaucoup se font de Vigoulet-Auzil.

Le renouvellement des générations entraîne naturellement des mutations de propriété qui conduisent à l'arrivée de nouvelles familles avec jeunes enfants séduites par les aménités du site, à proximité des services et des lieux de travail urbains.

Le projet de plan local d'urbanisme

L'organisation spatiale telle qu'elle ressortait du Plan d'Occupation des Sols de 2003 donnait la répartition suivante des surfaces entre l'urbanisation, les sols agricoles, les espaces verts et boisés :

- Espaces urbanisés (U et INA) et urbanisables à terme (IINA) : 208ha

- Espaces agricoles : 137ha 60a

- Espaces boisés : 55 ha

L’élaboration du plan local d'urbanisme a été initiée par délibération du Conseil municipal en date du 23 novembre 2010. Il a débouché en 2012 sur l'adoption d'un projet consultable sur le site de la mairie[66].

En 2014, la nouvelle municipalité conduite par Jacques Ségéric, maire, s'est engagée dans une révision de ce PLU. Le document existant n’était pas conforme à la loi Grenelle II de l’environnement, applicable dès le 1er juillet 2013, notamment du fait d'une trop grande consommation de terres agricoles. Cette révision va se réaliser courant 2016. Un des objectifs affichés est de réduire ou d'enrayer l'extension de l'urbanisation sur les dernières terres agricoles de Vigoulet-Auzil et de privilégier la densification, ceci est réalisable via la mise en œuvre d'une démarche originale de type BIMBY (Build In My Back Yard)[67] qui incite les propriétaires d'une grande parcelle sur laquelle se situe leur habitation à en lotir une partie pour l'implantation d'une nouvelle unité d'habitation. Le nouveau projet sera donc en conformité avec la loi ALUR qui organise une urbanisation préférentielle sur les zones résiduelles et favorise la densification des zones déjà urbanisées, afin de préserver au maximum les terres agricoles et naturelles[68].

Ce plan d'urbanisme doit corriger le déclin démographique du village en rapport avec le vieillissement de la population et favoriser l'accueil de nouveaux résidents dans un contexte global d'accroissement important de la population de l'agglomération toulousaine.

Environnement paysager

- Agriculture et environnement

L'agriculture est associée intimement aux paysages typiques du Lauragais qui sont le produit des interactions complexes entre la géologie, le climat et les activités humaines. Les paysages collinaires, aux grandes étendues cultivées, ponctuées de boqueteaux et d'anciennes bordes qui sont des marqueurs du paysage, sont caractéristiques du Lauragais. Même si, aujourd'hui, des incitations sont données pour la création de haies et de bandes enherbées utiles pour la lutte contre l'érosion des sols et favorables à la biodiversité, il ne faut pas oublier que les paysages ouverts dits d'openfield du Lauragais sont en fait très anciens, et donc antérieurs au remembrement et à la mécanisation agricole, comme en témoigne, dans la salle des Illustres du Capitole de Toulouse, le tableau peint par Jean-Paul Laurens, peintre toulousain du XIXe siècle, natif du Lauragais. Cet openfield historique se retrouve dans tous les grandes bassins céréaliers dans lesquels l'assolement traditionnel faisait intervenir la jachère associée au droit de vaine pâture, lequel autorisait l'élevage et le passage libre de troupeaux ovins, en l’occurrence ceux de l'ancienne race ovine lauragaise. Une bergerie se trouvait autrefois au lieu-dit Bordeneuve[69].

La perception de l'esthétique d'un paysage est éminemment personnelle. Cela semble être particulièrement le cas pour les paysages façonnés par l'agriculture si l'on se réfère à une étude INRA/CNRS sur le sujet[70]. La connaissance culturelle du paysage y a aussi sa place et son enseignement peut être utile pour en délivrer des clés de lecture. Et ceci d'autant plus que les espaces variés, ouverts et moutonnants, du Lauragais, aux camaïeux de couleurs variables selon les cultures et les saisons, rencontrent l'adhésion du plus grand nombre si l'on se réfère à la comparaison fréquente avec les paysages toscans qui font référence.

Le Lauragais. Campagne toulousaine, tableau de Jean-Paul Laurens, Salle des Illustres, Capitole de Toulouse

Le Lauragais. Campagne toulousaine, tableau de Jean-Paul Laurens, Salle des Illustres, Capitole de Toulouse Vue de Lauragais depuis le chemin allant de Roche (lieu-dit sur Aureville) à Rebigue

Vue de Lauragais depuis le chemin allant de Roche (lieu-dit sur Aureville) à Rebigue Créneau visuel sur un champ de tournesols et les coteaux de Mervilla depuis l'avenue des Coteaux (RD35), lieu-dit Faloure, à Vigoulet

Créneau visuel sur un champ de tournesols et les coteaux de Mervilla depuis l'avenue des Coteaux (RD35), lieu-dit Faloure, à Vigoulet Jachère fleurie à Mervilla (création d’Émile Loubet, agriculteur)

Jachère fleurie à Mervilla (création d’Émile Loubet, agriculteur)

- L'urbanisation : vers un bocage résidentiel

L'aménagement résidentiel sur des terrains d'une surface plus ou moins importante selon la distance de leur emplacement par rapport au cœur de village relativement densifié s'est accompagné, ici comme ailleurs, de plantations d'arbres et de haies qui ont créé un écosystème résidentiel bocager. Du point de vue paysager cela se traduit par une bande verte qui tranche nettement sur l'environnement agricole. Le risque est la fermeture de l'accès visuel au paysage pour les promeneurs, sauf à préserver des points « belvédères » qui permettent d'y accéder par endroits. Ce nouvel environnement a eu pour effet de réduire fortement l'impact du vent d'autan sur les conditions de vie au niveau des habitations. Il constitue aussi un environnement favorable pour l'avifaune.

Bocage résidentiel vigouletain (Hauts de Vigoulet et La Guérinière) entre le bois de Lavergne à gauche et Mervilla à droite

Bocage résidentiel vigouletain (Hauts de Vigoulet et La Guérinière) entre le bois de Lavergne à gauche et Mervilla à droite Avenue des Pyrénées : entrée de Vigoulet-Auzil en venant de Lacroix-Falgarde

Avenue des Pyrénées : entrée de Vigoulet-Auzil en venant de Lacroix-Falgarde

- Le panorama sur les coteaux sud du Lauragais et sur les Pyrénées

La ligne de crête sur laquelle s'étire une partie du village est en surélévation par rapport aux coteaux qui lui font face, au sud. Cette situation permet de jouir d'un panorama très étendu sur ces coteaux et sur la chaîne pyrénéenne, depuis le Canigou dans les Pyrénées-Orientales, à l'est, jusqu'au pic du Midi de Bigorre et au pic du Montaigu dans les Hautes-Pyrénées.

La ZNIEFF du vallon de Ramade, ou du vallon du Pont d'Auzil

Une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de 95 hectares est présente pour partie sur le territoire de la commune. Cette ZNIEFF comprend les deux versants qui encadrent le ruisseau du Pont d'Auzil. Ce ruisseau, long de 3,8 km, orienté Est-Ouest, part du quartier de Canto Coucut pour rejoindre la Garonne, en rive droite, en face du parc du Confluent (RNR Confluence Garonne-Ariège)[72] situé sur la rive gauche. Le tracé de ce ruisseau en fond de talweg fait frontière communale entre, d’une part, Vigoulet-Auzil, au sud, et, d’autre part, Pechbusque et Vieille Toulouse, au nord. Cette ZNIEFF est répertoriée Vallon de Ramade dans l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPR)[71], du nom du lieu-dit Ramade situé sur la commune de Portet sur Garonne traversé par le ruisseau Pont d’Auzil.

Le vallon du ruisseau du Pont d'Auzil, dont l’altitude maximale est de 258 m sur Vigoulet-Auzil, à Canto Coucut, et l’altitude minimale, 145 m, sur Portet sur Garonne, à Ramade, est accessible depuis Vigoulet-Auzil, préférentiellement via le chemin de Pont d’Auzil qui relie Auzil à Vieille Toulouse. Il l'est aussi depuis son point le plus bas via le chemin des Étroits (route de Toulouse à Lacroix-Falgarde) et le chemin de Ramade.

Cette zone présente un intérêt écologique et biogéographique lié au fait qu’elle est considérée comme une zone de référence dans laquelle se juxtaposent plusieurs influences climatiques[71]. Le versant sud ensoleillé, sur le territoire de Vieille-Toulouse, favorise des espèces thermophiles à tendance méditerranéenne. Ainsi, le Chêne pubescent (Quercus pubescens) et le Chêne vert (Quercus ilex, déterminant) y sont présents avec certaines espèces déterminantes de leur cortège : le Rouvet (Osyris alba), le Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus), l'Asperge sauvage (Asparagus acutifolius). D'autres espèces caractéristiques des milieux ouverts basophiles ont été répertoriées : de nombreuses orchidées (non déterminantes), la Campanule à feuilles de pêcher (Campanula persicifolia) et le Gaillet glauque (Galium glaucum). Sur le versant nord (Vigoulet-Auzil), c'est la série atlantique du Chêne pédonculé (Quercus robur) qui est représentée. Quelques plantes (non déterminantes) de la hêtraie comme l'Anémone des bois (Anemone nemorosa), le Géranium noueux (Geranium nodosum) et la Mercuriale vivace (Mercurialis perennis) sont également présentes sur ce versant. La série de l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) est quant à elle présente en fond de talweg. On peut mentionner dans ce dernier la présence d'une station de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), espèce protégée en Haute-Garonne, et de Sison (Sison amomum), qui affectionnent les lieux frais et ombragés. En raison de son intérêt scientifique et pédagogique, la zone sert de « modèle » aux étudiants de l'université Paul Sabatier ainsi qu'aux enseignants et chercheurs. Ce corridor encore naturel offre un fort potentiel pour d'autres groupes taxonomiques faunistiques et floristiques[71].

Économie

Vigoulet-Auzil est l'une des communes françaises où le revenu fiscal par ménage et par unité de consommation (UC) est le plus élevé : en 2010, l'INSEE classait Vigoulet-Auzil au 16e rang national pour le revenu fiscal médian par ménage avec 38 959 € par UC[73] - [74]. Pour 2014, l'INSEE a calculé un niveau de vie médian de 38 679 € par unité de consommation, situant la commune au 21e rang sur 32 974[75].

Statistiquement, on notera que cet indicateur est celui de la tendance centrale de la distribution des valeurs, au sein de la population, par rapport à la dispersion statistique, (voir coefficient de Gini), que l'on ne connaît pas pour Vigoulet-Auzil car les statistiques publiées par l'INSEE ne la livrent pas pour les petites communes (en gros de moins de 2 000 habitants. Or on sait que plus une ville est petite, moins elle est inégalitaire[76]. Ce constat est à mettre en rapport avec le degré relatif d’homogénéité de statut social constaté à Vigoulet-Auzil et donc des revenus qu'il sous tend.

Vigoulet-Auzil est une commune essentiellement résidentielle dépendant du bassin d'activités toulousain. Des activités propres ont cependant été développées sur la commune au premier rang desquelles se trouvent un centre de recherches privé et des activités liées aux sports équestres et à l'élevage équin. À celles-ci s'ajoutent des activités de services. On dénombre :

- Une société de services informatiques : OKTAL Synthetic Environment

- Un laboratoire de recherche en dermo-cosmétique : Pierre Fabre[77]

- Un restaurant : L'Auberge du Tournebride, fermée depuis 2017

- Des services de santé : un cabinet médical, un cabinet de chirurgien-dentiste]

- Un espace détente-relaxation

- Une agence immobilière

- Un hébergement en chambres d'hôte

- Des entreprises liées à l'élevage équin et à l'équitation : voir section Activités et équipements sportifs

Site d'activités de services à Terrede et Clos d'Avena, à l'entrée de Vigoulet-Auzil

Site d'activités de services à Terrede et Clos d'Avena, à l'entrée de Vigoulet-Auzil L'Auberge du Tournebride à Vigoulet-Auzil

L'Auberge du Tournebride à Vigoulet-Auzil

Vie locale

Activités scolaires et périscolaires

- Histoire de l'école :

Dans la monographie communale rédigée en 1886[n 2] l'instituteur adjoint de Castanet en rappelle « l'urgente nécessité »[78].

Enfin décidée au début des années 1900, une délibération du Conseil municipal, en 1907, fait état du montant total de la dépense, 15 000 F, d'une subvention du ministre de l'instruction publique, 11 870 F, d'une subvention du Conseil général, 1 090 F, et de l'obligation pour la commune de financer le reliquat : « la commune étant sans ressources, il y a lieu de recourir à un emprunt de 2 040 F auprès du Crédit Foncier de France au taux de 3,8 % l'an sur 30 ans ». L'école est achevée en 1908 et reçoit l'agrément de l'inspecteur d'académie le 10 octobre 1908[79].Cependant, selon l'ancien site officiel de la commune, l'école n'aurait été ouverte qu’en 1950, l’école de Vieille-Toulouse assurant l’enseignement jusqu’à cette date, information surprenante qui demande à être vérifiée.

À l’origine, elle comportait une salle de classe et une cuisine au rez-de-chaussée ; au premier étage se trouvait le logement de l'instituteur[80].

De nouveaux bâtiments ont accompagné le développement du village pour donner aujourd'hui :

- L'école maternelle de Vigoulet-Auzil

- L'école primaire de Vigoulet-Auzil

Vie associative et communication

- La vie associative est principalement organisée autour de l'Association Culturelle, Sportive et de Loisirs de Vigoulet-Auzil (ACSELVA).

- Le Lien, journal d'information municipale de Vigoulet-Auzil, à parution trimestrielle, est distribué gratuitement et est accessible également, via Internet, sur le site officiel de la commune[81].

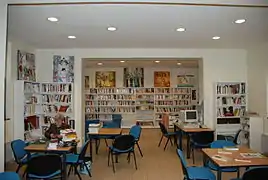

Bibliothèque

La bibliothèque municipale de Vigoulet-Auzil est gérée par une association : Vigoulet aux livres[82].

Son fonds propre est d'environ 5500 ouvrages, livres et documents audiovisuels, avec un secteur spécialisé pour les enfants. Elle a recours à des emprunts périodiques auprès de la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne pour compléter et renouveler son offre.

Bibliothèque de Vigoulet entrée

Bibliothèque de Vigoulet entrée Salle de présentation des livres et médias de la bibliothèque

Salle de présentation des livres et médias de la bibliothèque Séquence musicale à la bibliothèque de Vigoulet-Auzil

Séquence musicale à la bibliothèque de Vigoulet-Auzil

Activités et équipements sportifs

- Vigoulet, cité du cheval, et ses activités d'équitation

L'image de la commune est associée au cheval et au sport équestre. Jean Cougul, ancien maire, fut le promoteur de cette image au travers de plusieurs créations autour du cheval et de l'équitation, avec un engagement personnel fort qui fut notamment marqué par l'acquisition d'un cheval arabe, aujourd'hui de légende, Persik, devenu célèbre pour son rôle fondateur dans les lignées de chevaux d'endurance[83]. On dénombre :

- La Jumenterie de Teynier[84]

- Le Club Hippique Vigoulet-Auzil[85]

- Le Poney-Club de Vigoulet-Auzil[86]

Chaque année, un concours hippique rassemble de nombreux participants venus de toute la France.

Entrée de la Jumenterie de Teynier à Vigoulet-Auzil

Entrée de la Jumenterie de Teynier à Vigoulet-Auzil Entrée 1 du Club hippique de Vigoulet-Auzil. Ferronnerie de Georges Fréchin

Entrée 1 du Club hippique de Vigoulet-Auzil. Ferronnerie de Georges Fréchin Entrée 2 du Club hippique de Vigoulet-Auzil

Entrée 2 du Club hippique de Vigoulet-Auzil Club hippique de Vigoulet-Auzil

Club hippique de Vigoulet-Auzil Escalier du club hippique de Vigoulet-Auzil par Georges Fréchin

Escalier du club hippique de Vigoulet-Auzil par Georges Fréchin

- Autres équipements sportifs

Terrain de football de Vigoulet entrée

Terrain de football de Vigoulet entrée

Architecture et monuments

Historique

L'historique de l'église Saint-Martin de Vigoulet-Auzil est relaté par Geneviève Durand-Sendrail dans son livre[87] sur le canton de Castanet-Tolosan.

Dès le XIIIe siècle, à la limite des territoires de Vieille-Toulouse, Vigoulet et Pechbusque, sur Pechbusque, a existé une petite forteresse inventoriée dès 1225 et ayant appartenu à Peire de Magrein (aujourd'hui Magrens) pour laquelle il s'acquittait d'une redevance (capteenium) auprès du comte de Toulouse[88]. Près de cette bastide fut édifiée une église contemporaine de la Basilique Saint-Sernin de Toulouse et également vouée à Saint-Saturnin. Elle était située avec son cimetière à hauteur de l'actuel hameau dit de Saint-Sernin, sur Pechbusque, près de l'actuel château d'eau. À la suite d'un peuplement plus important, à la fin du XIVe siècle (vers 1377), deux églises sont édifiées, l'une à Pechbusque, l'autre (annexe de la précédente), dédiée à Saint Martin, à Vigoulet. Ces deux églises ont été incendiées pendant les guerres de religion. La plus ancienne, consacrée à Saint-Sernin, n'a été désaffectée qu'en 1632. La reconstruction de l'église de Pechbusque date de 1593. Il semble que celle de Vigoulet ait eu lieu à la même date, des éléments du bâtiment ancien ont été dégagés lors de la restauration de 1963[89].

Vigoulet-Auzil était autrefois rattaché à la paroisse de Pechbusque[90], ce dont témoigne l'extrait de la carte de Cassini (voir plus haut) où Vigoulet est mentionné en tant que « succursale » (succ) ou annexe de paroisse, tandis qu'Auzil a longtemps été considéré comme hameau de Vieille-Toulouse et a donc été inclus dans la paroisse de Vieille-Toulouse jusqu'à la Révolution.

État actuel

L'église Saint Martin (photographie en haut d'article) est située sur la crête du coteau. Jusqu'à une époque récente, elle n'était entourée d'aucune maison et agglomération, hormis le presbytère (aujourd'hui médiathèque) qui lui est accolé. Elle possède, comme les églises des communes voisines, un clocher-mur, très simple, en brique caractéristique des églises du Lauragais et un bel appareil de brique dans ses murs les plus anciens.

Parmi les dons faits par Théodore Ville-Teynier à la commune de Vigoulet-Auzil figure dans l’église une chapelle latérale s’ouvrant dans le mur sud, placée sous l’invocation de Sainte Anne (prénom de sa mère Anne Cabarrus). Elle est ornée d’un tableau représentant Saint Théodore, de quatre vitraux signés Amédée Bergès, maître-verrier toulousain, dont ceux de Sainte Anne et de Saint Gustave (prénom de son fils), ainsi que du blason de la famille Teynier en clé de voûte.Elle a fait l'objet d'une très importante rénovation en 2010 et 2011 qui a comporté l'édification d'un nouveau plafond et l'adjonction de nouveaux vitraux[91].

La commune de Vigoulet fait aujourd'hui partie d'une communauté paroissiale regroupant plusieurs communes des coteaux du sud toulousain.

Châteaux et anciennes demeures

On distingue 4 châteaux ou maisons de maître remarquables sur Vigoulet-Auzil : le château de Vigoulet aussi appelé de Teynier, le château d'Arquier, le château d'Auzil, le château de Terrède.

Château d'Auzil (façade nord)

Château d'Auzil (façade nord) Jardin à la française de buis taillés au château d'Auzil

Jardin à la française de buis taillés au château d'Auzil

Entrée du parc du château d'Arquier

Entrée du parc du château d'Arquier

- Château de Vigoulet aussi appelé le château de Teynier. L'historique du château incluant la photographie, et du domaine qui lui est attaché, a été développé plus haut. Le château proprement dit fut habité par Jean Cougul, maire de Vigoulet de 1953 à 1981. Vendu en 2009, il est aujourd'hui le siège de la société OKTAL Synthetic Environment[92].

- Château d'Auzil. Selon Jean Cougul[93], dès 1588, un château d'Auzil est décrit comme maison haute de murs avec deux tours et dépendances, notamment trois maisons bourgeoises. La possession en est attribuée, dès 1550, à Guillaume Boysson, marchand à Toulouse, demeurant 23 rue des Filatiers. En 1789, Pierre Paul Bertrand RICHARD, en devient l'acquéreur et fait rebâtir la façade sud. Au début du XIXe siècle, un héritier restaure la façade nord suivant l'aspect d'origine telle qu'elle apparaît aujourd'hui.

- Château d'Arquier. Selon André Floucat-Allières[94], au milieu du XVIIe siècle, les Arquier, fabricants et marchands de soie à Toulouse, ont un domaine à Vigoulet. Bernard Arquier vend le domaine en avril 1770 à Claude Toussaint Espaignol qui le cède en 1795, à Jean-Philippe Guittou, avoué à Toulouse. Celui-ci construira le château actuel en 1811 et 1812. Le château a conservé de très belles menuiseries intérieures de style Directoire. Deux ailes ont été rajoutées en 1842. Le parc, magnifique, est un espace boisé classé[95]. Le domaine est associé au souvenir du professeur de médecine Joseph Ducuing (1885-1963), grand patron toulousain, qui en fit l'acquisition, et de son gendre, Marcel Espagno (1904-1990), acteur historique du développement coopératif agricole en pays toulousain. Yvonne Ducuing (1908-1999), artiste-peintre, fille du médecin, fut l'épouse de Marc Saint-Saëns dont des tapisseries sont conservées dans le château, puis de Claude Simon.

- Château de Terrède. Il s'agit d'une construction rappelant le château d'Arquier, mais avec un moindre volume et sans le couronnement architectural. Construit à la même époque qu'Arquier, il est situé dans un beau parc ancien, beaucoup moins étendu que celui d'Arquier. Le nom du lieu-dit, Terrède, est celui qui lui est resté après que Louis Terrède, grainetier, ait acheté le domaine en 1755 à un héritier des de Tiffaut. Les de Tiffaut étaient une famille noble qui a compté des capitouls et des conseillers au parlement de Toulouse, au XVIIe siècle. Selon André Floucat[94], elle fut présente pendant un siècle et demi en ces lieux où elle a possédé un vaste domaine s'étendant sur Vigoulet, Pechbusque et Mervilla.

Fabien Castaing, un grand architecte toulousain et son œuvre à Vigoulet-Auzil

Fabien Castaing (1922-2012) est un architecte qui a marqué Toulouse de son empreinte dans les années 1950-1970, de même que Georges Candilis avec lequel il collabora pour réalisation du Mirail et de son université. On lui doit entre autres, à Toulouse, les Archives départementales de la Haute-Garonne, l'immeuble Citroën, la cité universitaire Daniel Faucher, l'immeuble Bastiani à Saint-Agne, la résidence Babylone de la Terrasse, le monument à la gloire de la Résistance aux allées François-Verdier[96].

Sa marque très forte se retrouve à Vigoulet-Auzil, où elle est le résultat d’une coopération étroite avec le maire de l’époque, Jean Cougul, dont on peut dire qu’il fit œuvre de mécénat municipal à son égard. Fabien Castaing a signé de nombreuses réalisations à Vigoulet dont le centre culturel, la mairie, le restaurant Tournebride, l’école, ainsi que plusieurs villas. La conception et les matériaux ont évolué avec le temps, allant d’une « architecture brutaliste » des années 1960, inspirée de Le Corbusier, à des formes nouvelles empruntant au formalisme traditionnel régional (la mairie, l’école), « pour s'ancrer dans le monde qui l'entourait et répondre aux besoins de son époque, dans la démarche du régionalisme critique » selon Bernard Catllar[97]. On peut retrouver certaines de ces réalisations à Vigoulet dans l’ouvrage que l’architecte Bernard Catllar a consacré à Fabien Castaing[98].

Personnalités liées à la commune

- Ernest Roschach (1837-1909) correspondant de l'Institut, inspecteur des antiquités de Toulouse et archiviste de la ville de Toulouse de 1863 à 1898, se fit construire une chartreuse au lieu-dit Martranel, sur ce qu'il appelait « l'éperon d'Auzil ».

- Joseph Ducuing (1885-1963), chirurgien toulousain, y a vécu, au château d'Arquier où il est décédé en 1963.

- Marc Saint-Saëns (1903-1979), artiste-peintre et cartonnier de tapisserie, y a vécu au château d'Arquier[99].

- Charles Mouly (1919-2009), journaliste de radio et de presse écrite, écrivain et auteur de théâtre, illustrateur, y a vécu ses dernières années[100].

- Georges Fréchin (1926-2016), sculpteur, y a vécu[101].

- Michel Plasson (1933-), chef d'orchestre, y a vécu.

Notes et références

Notes techniques

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Cette sous-section Finances locales est issue d'une synthèse des données du site alize2.finances.gouv.fr du ministère de l'Économie et des Finances.

Elle est présentée de façon standardisée pour toutes les communes et ne concerne que le périmètre municipal.

Pour constituer cette partie, l'outil Finances locales version 1.2.1 : Yin Yang Kappa

a effectué la synthèse des 98 pages du site alize2.finances.gouv.fr concernant Vigoulet-Auzil.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

a effectué la synthèse des 98 pages du site alize2.finances.gouv.fr concernant Vigoulet-Auzil.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

- La « section de fonctionnement » est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus, mais sans influence sur la consistance du patrimoine de la commune.

- Les « charges de personnel » regroupent les frais de rémunération des employés par la commune.

- Les « impôts locaux » désignent les impôts prélevés par les collectivités territoriales comme les communes pour alimenter leur budget. Ils regroupent les impôts fonciers, la taxe d'habitation ou encore, pour les entreprises, les cotisations foncières ou sur la valeur ajoutée.

- La section « investissement » concerne essentiellement les opérations visant à acquérir des équipements d’envergure et aussi au remboursement du capital de la dette.

- Les « dépenses d’équipement » servent à financer des projets d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux.

- Les « remboursements d'emprunts » représentent les sommes affectées par la commune au remboursement du capital de la dette.

- L'« encours de la dette » représente la somme que la commune doit aux banques au de l'année considérée

- L'« annuité de la dette » équivaut à la somme des intérêts d'emprunts de la commune et du montant de remboursement du capital au cours de l'année

- La « capacité de désendettement » est basée sur le ratio suivant défini par la formule : ratio = encours de la dette⁄capacité d'autofinancement. Ce ratio montre, à un instant donné, le nombre d'années qui seraient nécessaires au remboursement des dettes en considérant les ressources de Vigoulet-Auzil.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Notes de lecture

- Jean-Louis Teynier, âgé de 83 ans, fut inquiété en tant que noble sous la Terreur. Ci après des extraits le concernant tirés du livre de R. de Bouglon : Les reclus de Toulouse sous la Terreur, Edouard Privat ed., 1895[46] : « Jean-Louis TEYNIER, domicilié à Toulouse, âgé de 83 ans, veuf, sans enfant ; reclus chez lui, sans garde, depuis le 26 germinal en vertu de l'arrêté du I4e. Ci-devant noble ; avant et depuis la Révolution, négociant jouissant d'un capital d'environ 200 000 livres en diverses actions dont les intérêts de la plus grande partie ne lui sont pas payés. » « J.-L. DE TEYNIER, capitoul en 1767, ne pouvait guère aimer la Révolution qui l’avait en partie ruiné; il eut encore à supporter 5970 livres d'emprunt forcé en outre des sacrifices de toute sorte qu'on exigeait des partisans du régime disparu, il fut taxé à 20 000 livres de subvention de guerre, attendu l'incivisme de ses opinions ». « Le grand âge de Teynier lui épargna les rigueurs de la réclusion dans les prisons affectées spécialement aux citoyens suspects; mais, pour obéir à l’arrêté de Dartigoeyte contre les nobles, la municipalité condamna l'ancien capitoul à rester chez lui en état d'arrestation. Le représentant Mallarmé fit cesser cette situation si pénible pour le vieillard. Teynier était avant la Révolution Prieur de la Bourse de Toulouse. Cette Institution fut établie par édit royal du 17 juillet 1549, vérifié le 20 décembre suivant : le roi Henri II donna, le 20 juillet i55i, aux marchands de cette ville, des lettres patentes leur permettant d'élire tous les ans un prieur et deux consuls ; ceux-ci, trois jours après l'élection, choisissaient vingt- quatre élus qui, à tour de rôle, les assistaient à l'audience des causes commerciales dont les jugements étaient sans appel jusqu'à concurrence de 500 livres. La Bourse se tint d'abord dans une maison entre les rues de la Maison -Professe et celle des Engravières jusqu'au moment où les consuls achetèrent le 24 février 1779 la maison de l'ancien premier Président François de Bastard. Par la loi du 24 août 1790 un Tribunal de commerce vint remplacer partout les anciennes Bourses royales. »

- Extrait de la monographie de Vigoulet rédigée de 15 juin 1886 par l'instituteur adjoint de Castanet : « La commune de Vigoulet-Auzil ne possède pas d'école. Il serait très urgent d'en créer une, ne serait-ce qu'une école mixte. Les habitants demandent cette création à grands cris. Ils sont obligés pour faire instruire leurs enfants de les envoyer à Castanet, à Vieille-Toulouse ou à Rebigue, c'est-à-dire à cinq kilomètres et même à six kilomètres loin. Il a été question, dans une délibération du conseil municipal en date du 18 février 1875 de créer une école à Vigoulet comme centre, pour les communes de Vigoulet, Vieille-Toulouse, Pechbusque et Mervilla qui en étaient dépourvues. Aujourd'hui Vieille-Toulouse a une école. Mais les trois autres n'en ont pas. Le conseil municipal de Vigoulet dans une nouvelle délibération le 14 mai 1879 proposa, vu l'entente qu'il y a entre Mervilla, Pechbusque et Vigoulet de créer une école dont l'assiette aurait été dans cette dernière commune. Il serait à désirer que l'autorité supérieure prit en considération les demandes réitérées et très justes des habitants de cette commune ou plutôt des trois communes réunies. On ne peut voir sans peine des bambins de huit à 9 ans faire 6 kilom. chaque matin pour se rendre à l'école la plus voisine et 6 kilom. le soir pour revenir auprès de leurs parents. Dans le temps où nous sommes et dans un département tel que celui de la Haute-Garonne, il est difficile de comprendre comment on peut laisser trois communes voisines qui pourraient réunir en l'état de trente à quarante élèves et peut-être davantage, sans une institutrice ou un instituteur public »

Notes de type "Carte"

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Base de données du ministère du Budget, relative aux comptes des communes

- « Les comptes des communes - Vigoulet-Auzil : chiffres clés » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Vigoulet-Auzil : opérations de fonctionnement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Vigoulet-Auzil : fiche détaillée » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Vigoulet-Auzil : opérations d'investissement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Vigoulet-Auzil : endettement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Vigoulet-Auzil : autofinancement » (consulté le ).

Références

- « Métadonnées de la commune de Vigoulet-Auzil », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Vigoulet-Auzil et Toulouse », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Vigoulet-Auzil et Castanet-Tolosan », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Vigoulet-Auzil », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Carte IGN sous Géoportail

- Jacques Hubschman : Modelés et formations quaternaires du terrefort molassique, au sud de Toulouse Modelés et formations quaternaires du terrefort molassique, au sud de Toulouse, Bull. ass. française pour l'étude du quaternaire - Volume 12 - Numéro 3-4 - 1975. p. 125-136.

- Pierre Courjault-Radé, Philippe Le Caro, Eric Maire et Brigitte Schwal : Le Lauragais, une entité géographique et géologique

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Vigoulet-Auzil », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- « Carte hydrographique de Vigoulet-Auzil » sur Géoportail (consulté le 5 novembre 2021).

- Meteo Toulouse-Blagnanc

- « CAPITOUL, Météorologie de Toulouse », Météo France (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Vigoulet-Auzil », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « vallon de Ramade » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Toulouse », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).