Amazones

Dans la mythologie grecque, les Amazones (en grec ancien Ἀμαζόνες / Amazónes ou Ἀμαζονίδες / Amazonídes) sont un peuple de femmes guerrières que la tradition situe sur les rives du Pont-Euxin (actuelle mer Noire). Certains historiens les placent plus précisément soit dans le nord de l'Anatolie soit dans le sud de la Scythie/Sarmatie (actuelle Ukraine) mais d'autres les situent en Afrique du nord, dans l'ouest de la Libye antique[1].

Les Amazones apparaissent pour la toute première fois dans l’Iliade en tant que personnages de fiction, probablement au VIIIe siècle av. J.-C., comme étant toujours et uniquement des femmes. Au-delà de l'aspect mythologique, des historiens suggèrent que les Amazones pourraient correspondre aux femmes guerrières des peuples scythes et sarmates[2].

Le terme « Amazones » en est venu à décrire tout groupe de femmes-guerrières, que leur existence soit confirmée ou, le plus souvent, fantasmée.

Mythes antiques des Amazones

La tradition inspirée de l’Éthiopide d'Arctinos de Milet prétendait que les Amazones coupaient leur sein droit ou le brûlaient[3] afin d'être de meilleures archères. Ce ne serait, selon l'historien Justin, que le résultat d'une fausse étymologie, le mot « Amazone » étant compris en grec comme a- (ἀ-) et mazos (μαζός), « sans sein »[4]. Or aucun ancien témoignage artistique ne montre d'indice en ce sens[5] : les Amazones sont toujours dépeintes avec leurs deux seins, celui de droite étant simplement recouvert[5].

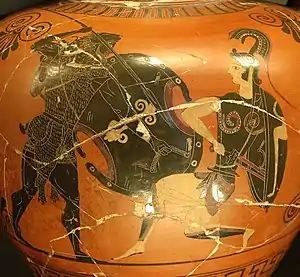

L'historienne des sciences Adrienne Mayor suggère également que le mythe trouve son origine dans une fausse étymologie[5] - [6]. Grâce à de nombreux vases grecs peints nous pouvons constater que les Amazones possédaient des arcs courbés, comme ceux utilisés par les archers nomades de la steppe pontique, et qu'elles les tenaient loin de leur poitrine. Tirer à l'arc en chevauchant nécessite en effet une technique instinctive dite d'« ancrage flottant » : la main qui tend la corde n'est pas ancrée à un point fixe du visage ou du corps, ce qui fait que la corde ne fait qu'effleurer le corps mais ne le touche pas. En reprenant ce principe, les femmes qui tirent à l'arc ne sont en aucun cas gênées par leurs seins. L'apparition de ce mythe dans la tradition littéraire du Ve siècle av. J.-C. pourrait aussi s'expliquer par la physiologie hippocratique qui veut qu'une atrophie artificielle pratiquée localement avant la croissance d'un enfant peut provoquer, par dérivation de la nutrition, une hypertrophie des parties corporelles voisines[7].

Les attributs des Amazones sont le cheval, la pelte (une bouclier léger en forme de demi-lune), la lance, l'arc et les flèches propres aux cavaliers des steppes et la hache — σάγαρις / ságaris puis la double hache — διδυμοπέλεκυς / didymopélekys à partir de l'époque hellénistique[8], par exemple selon Quintus de Smyrne[9]. Le signal avant la bataille est donné par des sistres (sortes de grelots) généralement en bronze.

Selon les récits, de nombreux héros grecs — Bellérophon, Achille, Héraclès, Thésée ou encore Priam — ont eu affaire à elles, et bien souvent, chacun eut sa reine à aimer et, finalement, à tuer. Bellérophon, après avoir tué la Chimère, affronte et vainc les Amazones. Priam, le vieux roi troyen, aurait lui-même repoussé une invasion d'Amazones[10]. Achille affronte Penthésilée venue secourir les Troyens, s'en éprend et la tue dans le même temps[11]. On retrouve ce thème également chez Hellanicos[12] - [13], le pseudo-Apollodore[14], et chez le poète Virgile[15].

Pour son neuvième travail, Héraclès doit s'emparer de la ceinture d'Hippolyte et finira par massacrer celle-ci et ses compagnes.

Selon une tradition que Plutarque attribue à l'atthidographe Philochore, Thésée, après avoir mené à bien le synœcisme d'Athènes, s'est joint à l'expédition d'Héraclès. Il reçoit Antiope comme part du butin, ou selon une autre tradition que Plutarque rapporte notamment à Hellanicos, Thésée part seul et capture lui-même Antiope. Les Amazones répliquent en envahissant l'Attique[16]. Le combat devant Athènes se déroule au mois de Boédromion, d'où résulte la fête des Boédromies. Thésée a un fils d'Antiope[17], Hippolyte[18].

Ce mythe fixé à Athènes au Ve siècle av. J.-C., qui fait des Amazones de simples femmes domestiquées (Thésée rétablit la « juste » frontière des sexes, les Amazones étant renvoyées dans leur rôle domestique), ne doit pas faire oublier qu'il existe d'autres versions du mythe des Amazones : figures héroïques positives dans l’Iliade, où elles sont mentionnées sous le terme d’Antianeirai, ou encore fondatrices ou protectrices de cités, dans lesquelles on leur rend des cultes funéraires[19].

Les Amazones voient leur continuité au féminin, puisque la légende dit qu’elles tuent les enfants mâles et n’élèvent que les filles, ce qui peut paraître difficile pour assurer leur perpétuation, mais il serait possible qu'après le sevrage, les garçons aient été confiés aux hommes avec lesquels elles ont enfanté. Cela supposerait plutôt un type de société matriarcale, ce dont les Grecs avaient horreur. Ce pourrait être la raison pour laquelle ils blâment tant cette population. La légende rapporte également que les Amazones ne gardent auprès d’elles que des hommes mutilés, estropiés, prétendant que cela augmenterait la domination de leur sexe, l'infirmité empêchant les hommes d'être violents et d’abuser du pouvoir. On dit à ce propos que la reine Antianeira aurait répondu à une délégation d’hommes scythes qui s’étaient proposés comme amants exempts de défauts physiques que « l'estropié est un meilleur amant ».

Selon les Histoires incroyables de Palaiphatos de Samos, les Amazones n'étaient pas des femmes guerrières, mais des hommes aux chitons longs jusqu'aux pieds, rappelant celui des femmes de Thrace, ce qui explique pourquoi ils passaient pour des femmes aux yeux de leurs ennemis ; peuple expert au combat, les Amazones en tant qu'« armée de femmes » n'auraient jamais existé. D'ailleurs, selon Palaiphatos, personne ne pouvait se targuer d'en avoir vu.

Quant à la véritable étymologie du nom, elle reste incertaine mais a été rapprochée des adjectifs indo-iraniens *ha-mazan « guerrier »[20], *ama-janah « virilité meurtrière » ou « meurtrie »[21] ou *ha mashyai, « tribus nomades »[22] tandis que dans la Bible, les « femmes des nomades » sont appelées *Ma gog, et dans le Coran *Mâ jûj[23]. L'étymologie populaire admise pendant l'Antiquité, inspirée de la légende de l’Éthiopide, décompose le mot en un ἀ- / a-, « privatif », et μαζός / mazós, « sein » en ionien : « celles qui n'ont pas de sein »[24].

Entre 100 et 120, le penseur grec Plutarque rédigea Vies parallèles, recueil de biographies de figures illustres grecques et romaines. Dans la Vie qu'il consacre au militaire romain Pompée, il raconte sa campagne contre Mithridate VI, roi du Pont ; parmi ses ennemis auraient figuré des Amazones[alpha 1]. Dans des notes de bas de page d'une édition de l'ouvrage de 2001, l'historienne Claude Mossé commente ce passage. Elle explique que, parvenu aux confins du monde, Pompée, comme tous les grands conquérants (tels qu'Alexandre le Grand), affronte des êtres mythiques le projetant dans la légende. Cela lui permet d'égaler des héros comme Héraclès, Thésée ou les Argonautes. Plutarque situe les Amazones au nord du Caucase, au bord de la mer Caspienne. Celles-ci prennent ici une réalité humaine avec la découverte sur le champ de bataille des cothurnes et des peltes, ces boucliers en demi-lune qui leur furent attribuées par l'imagerie antique. Toutefois, elles gardent leur sauvagerie mythique de combattantes et leur tradition de polyandrie éphémère auprès des populations du sud du Caucase. Le Thermodon est un fleuve antique que Plutarque situe au pied du Caucase. Cependant, l'épisode d'Héraclès et la ceinture d'Hippolyte et celui des Argonautes (marche sur la Colchide) le localisent entre la Cappadoce et la mer Noire[25].

Légende sur Alexandre le Grand et les Amazones

Une tradition située à la frontière de l’histoire et du mythe attribue à Alexandre le Grand une rencontre avec la reine des Amazones, Thalestris (ou Myrina). Cette tradition issue de la Vulgate d'Alexandre (Diodore, Quinte-Curce, Justin[26]) provient de Clitarque et d’Onésicrite, contemporains des conquêtes de l’Asie dont les récits délivrent une part de fables et de merveilleux. Un historien de la conquête, non identifié[27], juge qu’Alexandre se doit de rencontrer les Amazones car Héraclès et Achille, ses ancêtres mythiques, les ont combattues.

Diodore écrit que la reine des Amazones désire un enfant d’Alexandre : « Par ses exploits, il était en effet le plus brave de tous les hommes tandis qu’elle l’emportait sur le reste des femmes par sa force et sa bravoure. Celui qui naîtrait de parents excellents surpasserait donc le reste de l’humanité »[28]. Quinte-Curce ajoute que « treize jours furent consacrés à satisfaire la passion de la reine »[29].

Cette rencontre avec la reine des Amazones est considérée comme une fiction par Plutarque et Arrien[30] - [31]. Ces deux historiens antiques, soucieux d’authenticité, suivent l’avis de Ptolémée, d’Aristobule et de Douris qui déjà contestent la réalité de cette rencontre. Pour autant, Arrien et Plutarque en recherchent le fondement historique :

- Une ambassade scythe arrive auprès d’Alexandre à Samarcande en 328 av. J.-C. ; un chef de tribu scythe offre la main de sa fille à Alexandre.

- D’après Arrien[32] et Quinte-Curce[33], le chef des Chorasmiens, un peuple des bords de l'Aral, propose à Alexandre de mener campagne contre les Amazones.

- D’après Arrien (VII, 13, 2), Atropatès le satrape de Médie fait don à Alexandre de 100 femmes scythes dont il est dit qu’elles seraient des Amazones.

Hérodote considère les Amazones comme des archères scythes ou sarmates, thèse que cite Platon dans Les Lois[34] - [35].

Pierre Mignard, La Rencontre d'Alexandre avec la reine des Amazones (vers 1660), Avignon, musée Calvet.

Pierre Mignard, La Rencontre d'Alexandre avec la reine des Amazones (vers 1660), Avignon, musée Calvet..jpg.webp) Alexandre le Grand reçoit la visite de la reine des Amazones (1696).

Alexandre le Grand reçoit la visite de la reine des Amazones (1696).

La question de la réalité historique des Amazones

Hérodote affirme dans une digression que des tribus scythes auraient occupé la Cappadoce lors de leurs combats contre les Égyptiens vers 2000 av. J.-C.[36]. Des guerriers scythes auraient été exterminés dans une embuscade et leurs veuves auraient pris les armes. Hérodote cite aussi le mythe de l’Éthiopide d'Arctinos de Milet selon lequel « amazone » signifie « privée de mamelle ». Mais il ajoute qu'en langue caucasienne, ce nom signifierait « qui ne mange pas de pain » (ce qui évoque les sociétés nomades non agricoles) ou « qui vivent ensemble », ou encore serait une allusion à une « ceinture magique » portée par les Amazones. Pour sa part le géographe grec Strabon doute de leur existence[37].

Le cheval est inséparable des populations des steppes, dont font partie Scythes et Sauromates - proto-Sarmates - renommés dans l’Antiquité comme éleveurs de chevaux et excellents archers. On peut supposer, à la suite d'Hérodote, que les Amazones sont les épouses des Scythes, et, fait inconcevable pour un Grec, ont le droit de chevaucher et de guerroyer. De là est né le mythe de farouches guerrières, élevées comme telles. Il a cependant historiquement existé des guerrières, notamment des femmes grecques sollicitées lorsque la patrie est en danger[19].

Leurs relations avec les hommes

La quadruple question de la réalité historique des Amazones, de leur statut égal à celui des hommes, de leur relation à ces derniers et de leur sexualité, ont suscité des l'Antiquité de nombreux commentaires et stimulé les imaginations. Dans l’Histoire des animaux d'Aristote, les Amazones tuent leurs enfants mâles ou les rendent aveugles ou boiteux, pour ensuite les utiliser comme esclaves domestiques et sexuels, et si elles s'unissaient une fois par an avec des hommes des peuplades voisines, c'est pour les tuer ensuite.

Selon Strabon, les Amazones auraient initialement formé un seul peuple avec les Gargares, vivant autour de Thémyscire, dans le pays pontique, à l'embouchure du Thermodon. De là, ils auraient été chassés vers les plaines situées en Colchide au sud du Caucase et en Cercétie au nord du Caucase. Là, une guerre aurait opposé les hommes Gargares et leurs femmes Amazones. Lorsque les hostilités cessèrent, les Gargares et les Amazones auraient décidé de vivre séparés par la montagne, selon un traité stipulant qu'ils ne traverseraient les cols du Caucase que pendant deux mois par an pour s'y retrouver au printemps et engendrer des descendants, les filles étant élevées par les Amazones, et les garçons par les Gargares[38]. On a rapproché le nom « Gargares » de l'ancien géorgien gargar : « abricot », les abricotiers Prunus armeniaca étant encore très cultivés dans la région. Dans la vision protochroniste de l'histoire, les Gargares sont revendiqués comme ancêtres par les Tchétchènes[39] et par les Ingouches, qui s'auto-désignent comme galgaï[40].

Adrienne Mayor pense que les femmes scythes auraient eu un statut et un comportement trop similaire aux hommes aux yeux des Grecs, mais que cela a pu être une caractéristique des peuples cavaliers antiques[41]. Selon Xénophon, la tribu des Mosynèques du Pont pratiquait la sexualité en public sans pudeur et avec n'importe quel partenaire. Selon Hérodote, la tribu sarmate des Agathyrses en faisait autant. Même s'il est imaginaire, le récit de Strabon à propos des Gargares et des Amazones a été rapproché de la coutume caucasienne de la c'ac'loba, qui s'apparente aux pratiques orgiaques de bien d'autres peuples, durant lesquelles on débride deux ou trois jours par an la sexualité pour augmenter la fertilité, hors des règles familiales, sociales et religieuses habituelles, avec obligation d'oublier ce qu'il s'y est passé et sans possibilité de contestation ou de vengeance par la suite[42].

Représentations artistiques et littéraires

Dans l'Antiquité gréco-romaine

Le thème de l'Amazone apparaît couramment dans l'art grec. Elles sont représentées portant des tuniques courtes, à l'instar d'Artémis, ou encore avec des pantalons bouffants asiatiques. Souvent, le sein gauche, une épaule ou un pied est dénudé, ce qui pouvait justifier la frénésie de la bataille. En revanche, on ne trouve aucune occurrence de sein coupé. Les jeunes femmes athlètes sont souvent représentées en Amazones. Aucune amazone n'a été représentée nue durant les époques archaïque et classique. Cependant dans l'art hellénistique, certaines Amazones ont été représentées dénudées.

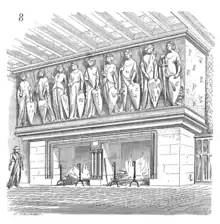

L'amazonomachie, ou combat des Grecs contre les Amazones, est également un thème populaire : il figure sur l'avers du bouclier d'Athéna Parthénos ou sur le trône de Zeus à Olympie, ou bien encore le sarcophage des Amazones réalisé probablement au IVe siècle av. J.-C. à Tarquinia[43]. Il est souvent représenté symétriquement avec le combat des Lapithes contre les centaures, comme c'est le cas sur les métopes du Parthénon.

En particulier, le combat d'Héraclès contre les Amazones est l'un des thèmes les plus populaires de la peinture sur vases attiques à figures noires : on le retrouve sur près de 400 vases[44]. Dans la sculpture monumentale, il est représenté dans les métopes du trésor des Athéniens à Delphes, du temple E de Sélinonte, du temple de Zeus à Olympie et de l'Héphaïstion d'Ahènes, ainsi que sur la frise du temple d'Apollon à Bassae. C'est en fait un combat singulier qui est dépeint : Héraclès revêtu de sa peau de lion affronte une Amazone portant la plupart du temps une armure d'hoplite, plus rarement vêtue comme un archer scythe ou comme un guerrier perse[44]. Le combat de Thésée est également fréquent, mais celui de Bellérophon n'est pas représenté dans l'art grec[45].

Littérature

- Dans son Livre des merveilles du monde, écrit entre 1355 et 1357, Jean de Mandeville décrit longuement les Amazones et leur pays (qu'il qualifie d'Amazonie).

- Au XVe siècle, l'Espagnol Garcia Ordoñez de Montalvo écrivit le roman de chevalerie Las sergas de Esplandián. Il y est question d'une île paradisiaque située « à main droite des Indes », riche en or et gouvernée par la reine amazone Calafia[alpha 2]. Cette île, nommée « Californie », aurait inspiré les explorateurs européens pour baptiser la péninsule de Basse-Californie, qu'ils prirent pour une île. Il pourrait s'agir de l'origine du nom de la Californie[46]. Cette reine est représentée depuis 1926 sur une fresque du Mark Hopkins Hotel (en) de San Francisco.

- Au XVIIe siècle, la reine des Amazones Hippolyte apparaît dans la comédie de Shakespeare Le Songe d'une nuit d'été, écrite en 1594-1595, et dans la comédie Les Deux Nobles Cousins qu'il co-écrit avec John Fletcher en 1634.

- Au XVIIIe siècle, plusieurs pièces de théâtre mettent en scène des Amazones :

- En 1699, Antoine Houdar de La Motte compose Marthésie, première reine des Amazones qui met en scène le personnage de Marpésia.

- En 1718, Lesage et d'Orneval composent une pièce comique intitulée L’Île des amazones dans laquelle deux valets, Arlequin et Pierrot, sont capturés par les Amazones qui leur font épouser à chacun une femme pour une durée de trois mois, après quoi ils devront être chassés[47].

- En 1749, Anne-Marie du Boccage compose et crée Les Amazones, une tragédie en cinq actes et en alexandrins relatant les intrigues politiques et amoureuses à Thémiscyre après une bataille au cours de laquelle les Amazones ont fait prisonnier le héros grec Thésée[47].

- En 1876, Heinrich von Kleist compose le drame Penthésilée qui met en scène la reine des Amazones et son amour impossible pour le héros grec Achille.

Alchimie

À partir de l'époque byzantine, et surtout à la Renaissance, la mythologie antique va être interprétée comme une image des procédés alchimiques ce qui « dotait l'alchimie d'une imagerie nouvelle et quasi inépuisable, [et] lui apportait en outre aux yeux de bien des doctes la précieuse caution des Anciens : grâce à la notion de "théologie poétique", il devenait soudain possible d'argumenter contre le fréquent reproche selon lequel l'Antiquité classique n'avait pas connu l'Alchimie. »[48]. Ce courant, allant du chroniqueur Jean d'Antioche (VIIe siècle) à Dom Pernety (XVIIIe siècle) en passant par Petrus Bonus (XIVe siècle), s’est avant tout développé dans les écrits d’auteurs comme Robert Duval, Michael Maier ou Pierre-Jean Fabre[49] - [50].

Le mythe des Amazones a ainsi fait l’objet de réinterprétations alchimiques. L’alchimiste Michael Maier interprète le neuvième travail d’Héraclès, dans lequel le héros doit rapporter à son cousin Eurysthée la ceinture d’Hippolyte, la reine des Amazones :

« L’artisan [c’est-à-dire l’alchimiste] Hercule doit les affronter, et il doit retirer le très précieux ceinturon de leur reine, qui consiste en diamant et escarboucle, les plus chères et les plus rares médecines de ce monde, dirais-je, blanche et rouge, mille fois plus précieuses que l’or[51] - [52] ! »

Vingt ans plus tard, Pierre Jean-Fabre consacre un chapitre entier de son Hercules piochymicus aux Amazones, et réinterprète intégralement le mythe : il voit en les Amazones les « sels chimiques qui se trouvent cachés au centre de toute chose[53]. »

Bande dessinée

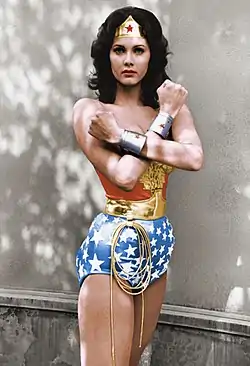

- La super-héroïne des comics américains Wonder Woman, créée en 1941 par William Moulton Marston, est présentée comme étant à l'origine une Amazone, issue de l'île de Themyscira[5].

Lynda Carter dans la série télévisée Wonder Woman.

Lynda Carter dans la série télévisée Wonder Woman. - En 1968, les Amazones apparaissent au début de la bande dessinée érotique Epoxy de Paul Cuvelier et Jean Van Hamme.

- En 1983, les Amazones apparaissent dans le récit du même nom de Pierre Seron, qui fait partie de la série Les Centaures.

- Dans Astérix et le Griffon de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad (2021), les héros se rendent chez les Sarmates, parmi lesquels vivent des guerrières amazones.

Cinéma

- Dans les films qui s'inspirent de la légende, comme les péplums italiens, les amazones sont montrées avec deux seins dénudés.

- les Amazones sont des personnages-clés dans les films de super-héros Wonder Woman (2017) et Wonder Woman 1984 (2020), adaptations de la bande dessinée, où Wonder Woman est jouée par Gal Gadot. Le même personnage de Wonder Woman jouée par la même actrice est l'un des principaux personnages dans Batman v Superman : L'Aube de la justice (2016), et Justice League (2017).

Télévision

- la super-héroïne de bande dessinée Wonder Woman, une Amazone, est adaptée dans une série télévisée américaine éponyme diffusée de 1975 à 1979, où elle est jouée par Lynda Carter.

- Dans la série animée franco-japonaise Les Mystérieuses Cités d'or (1982-83), un peuple d'Amazones d'Amérique apparaît dans les épisodes 21 (Les Amazones) et 22 (Le Miroir de la Lune).

- La série télévisée d'aventure américaine et néo-zélandaise Xena, la guerrière (diffusée de 1995 à 2001) met en scène le personnage de Gabrielle, compagne de Xena. Gabrielle est grecque mais elle est adoptée par la tribu des Amazones à la suite de ses premiers exploits.

- Dans la série animée japonaise La Petite Olympe et les Dieux, les Amazones sont l'objet de l'épisode 40 (Héraclès et Hippolyte).

- Dans l’animé japonais One Piece, les Kuja sont des femmes guerrières habitant sur une île nommée « Amazon Lily » ; le nom est inspiré des Amazones. Elles apparaissent pour la première fois dès l’épisode 392.

Réutilisations du nom des Amazones après l'Antiquité

Les Amazones d'Amazonie

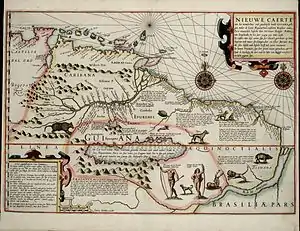

Témoignages de François d'Orellana

Au XVIe siècle, les premières explorations espagnoles de la région équatoriale d'Amérique du Sud, qui ont à leur tête l'explorateur François d'Orellana croient découvrir des peuplades similaires sur les bords du Maragnon qu'ils appellent alors le « fleuve des Amazones », « Amazone ». Ils y rencontrent en effet des femmes qui combattent aussi farouchement que les hommes. Les Amazones d'Amazonie sont parfois représentées avec la peau blanche.

Selon Pierre Samuel[54], les Amazones qui ont rencontré l'explorateur espagnol Orellana en 1542, qui vivaient sur le bord du fleuve brésilien, seraient des guerrières robustes vivant dans 70 riches villages. Elles feraient payer un tribut aux villages voisins et feraient prisonnier des hommes afin de pouvoir procréer. Si l'enfant était un garçon alors il retournait avec son père et si cet enfant était une fille, elle restait avec sa mère.

Témoignages d'André Thevet

En 1557, au retour d’un voyage au Brésil (dans ce qui sera la baie de Rio de Janeiro), André Thevet reprend dans son ouvrage Singularités de la France antarctique, le thème des femmes guerrières trouvées par les Espagnols sur le fleuve Amazone. Il accompagne sa description de deux gravures effrayantes qui connaîtront un grand succès. Il nous dit « Elles font guerre ordinairement contre quelques autres nations, et traitent fort inhumainement ceux qu’elles peuvent prendre en guerre. Pour les faire mourir, elles les pendent par une jambe à quelque haute branche d’un arbre ; pour l’avoir ainsi laissé quelque espace de temps, quand elles y retournent, si le cas forcé n’est trépassé, elles tireront dix mille coups de flèches ; et ne le mangent comme les autres sauvages, ainsi le passent par le feu, tant qu’il est réduit en cendre » (Singularités p 243[55]). André Thevet d'abord se réjouit qu'aux trois sortes d'Amazones décrites dans l'Antiquité, celles de Scythie, d'Asie, et de Libye, viennent s'ajouter les Amazones d'Amérique. Ainsi chaque continent a ses Amazones. Plus tard, dans la Cosmographie universelle, Thevet se dira « bien marry que je sois tombé en la faute de l’avoir creu ».

Témoignages de Walter Raleigh

L'explorateur anglais Walter Raleigh mena une expédition (en) le long du fleuve sud-américain Orénoque en 1595, avec pour objectif de trouver la contrée mythique d'Eldorado (ou Manoa). Il estimait que ce lieu se situait dans le plateau des Guyanes, au bord du légendaire lac Parimé. Ce voyage est narré dans son ouvrage The Discovery of Guiana (en)[56]. Il y évoque plusieurs peuples mythiques dont il a entendu parler sur place, tels que les Ewaipanomas (es) (acéphales) ou les Amazones. De ces dernières, il décrit longuement les mœurs, se basant sur ce que lui raconte le cacique Topiawari :

« Cependant, je vais transcrire ce qui m’a été transmis comme vrai sur ces femmes, et j’ai parlé avec un cacique, ou seigneur, qui me dit qu’il avait été sur le fleuve et au-delà. Ces nations de femmes sont situées sur la rive sud du fleuve dans les provinces de Topago, et leurs retraites et leurs camps fortifiés se trouvent dans les îles au sud de l’embouchure, à quelque soixante ligues dans l’estuaire du même fleuve. Les témoignages sur de telles femmes sont très anciens […] ; celles qui habitent près de la Guyane ne vont avec les hommes qu’une fois par an… »

— Walter Raleigh, The Discovery of Guiana

Line Cottegnies rapporte[57] que, selon Neil L. Whitehead (en), Raleigh ne différencie pas ici ce qui a trait au mythe et ce qui concerne la réalité historique. Elle constate également que l'explorateur réunit dans son texte le mythe des Amazones avec la figure idéalisée de la reine d'Angleterre de l'époque Élisabeth Ire, surnommée « La Reine Vierge ». Dans ce même esprit, il est possible que Ralegh, si sensible aux signifiants, ait associé par glissement quasi homonymique « Guiana » à « Gyneia » (le pays des femmes). Cottegnies cite deux hypothèses afin d'expliquer l'origine de ces Amazones. Soit il s'agirait de guerriers à cheveux longs qui auraient été confondus avec des femmes. Soit ce seraient des tribus matriarcales composées de guerrières. La seconde hypothèse est jugée possible mais peu probable, même si certains peuples de culture orale de la région ont été oubliés à cause de la conquête espagnole. D'après l’anthropologue Jonathan D. Hill, la présence de tribus matriarcales dans cette région du monde n'a pas été prouvée.

Cependant, les Amazones constituent un mythe quasiment universel, y compris dans le contexte amérindien. Il y est question de femmes puissantes et accompagnant les sociétés patriarcales fortes (d'après un schème d’opposition avec la structure sociale dominante). En fait, les Amazones sont comme l'Eldorado : ils sont objet de quête mythique et leurs frontières sont déplacées au fil des nouvelles révélations et mystifications[57].

Amazones et femmes-guerrières en Afrique

Il existe d'autres traditions de femmes-guerrières en dehors des peuples des steppes d'Asie centrale.

Au Dahomey (sud de l'actuel Bénin), Tasi Hangbè (ou Nan Hangbe), sœur jumelle d'Akaba, règne sur le Dahomey de 1708 à 1711 après la mort soudaine d'Akaba en 1708. C'est lors d'une campagne contre les voisins Ouéménou du royaume qu'elle prit la tête de l'armée, travestie — pour galvaniser ses troupes — à l'image de son frère jumeau défunt Akaba. Elle est la créatrice du corps des amazones du Dahomey. Elle a été largement effacée de l'histoire officielle du Dahomey, sous le roi Agadja son successeur, dont les partisans obligèrent la reine à démissionner.

Plus tard, le souverain Ghézo (1818-1858) créa des compagnies féminines de cavalerie et d'infanterie qui seront baptisées les « Amazones vierges du Dahomey ». Elles combattront d'abord dans les nombreuses guerres de sécession ayant opposé le Dahomey aux Yoroubas. Par la suite le roi Béhanzin les utilisa contre les troupes coloniales françaises.

Au Sénégal, le royaume du Cayor (ancien royaume du Sénégal) envoyait ses « Linguères » qui étaient des sœurs et cousines des souverains dans ses différentes batailles contre les Maures trarzas.

L'Empire zoulou (ancien territoire d'Afrique australe) avait auparavant constitué des régiments de jeunes filles combattantes ou chargées de la logistique[58].

Notes et références

Références

- (en) Leonhard Schmitz, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Little, Brown and Company, , p. 137–138

- « Variantes sur la localisation des Amazones », Musagora,

- (la) Justin, Historiae Phillippicae ex Trogo Pompeio, vol. Liber II, p. 4

-

- Virgines (...) armis, equis, venationibus exercebant, inustis infantum dexterioribus mammis, ne sagittarum iactus impediantur; unde dictae Amazones.

- Elles formaient les vierges aux maniements des armes, à l'équitation et à la chasse ; elles brûlaient le sein droit des enfants, ainsi elles n'auraient aucune difficulté à tirer de l'arc ; c'est pour cette raison qu'elles ont été appelées Amazones.

- Virgines (...) armis, equis, venationibus exercebant, inustis infantum dexterioribus mammis, ne sagittarum iactus impediantur; unde dictae Amazones.

- (en) Natalie Haynes, « The Amazons: Lives & Legends of Warrior Women Across the Ancient World by Adrienne Mayor, book review », The Independent, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « Adrienne Mayor, Start the Week, Radio Four », bbc.co.uk, (lire en ligne)

- Jacques Boulogne, « La mutilation mammaire des Amazones : un mythe de la médecine grecque ? », Pallas, no 78, , p. 59-65.

- Eric Partridge, (en) Origins: a Short Etymological Dictionary of Modern English, éd. Greenwich, New York 1983, (ISBN 0-517-414252), page 479 — 479

- Quintus de Smyrne, Suite d'Homère, I, 159.

- Iliade, III, 188-189.

- Épisode relaté par exemple dans La Suite d'Homère (I, 1-722)

- fr. 149 Jacoby

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne] (II, 46)

- Épitome, V, 1.

- Énéide, I, 491.

- Selon Hellanicos, les Amazones envahissent l'Attique après avoir passé le Bosphore pris par les glaces, mention présente dans maints récits historiques, qui témoigne d'un climat plus froid que l'actuel, à moins de considérer la totalité de ces récits comme mythiques.

- également appelée Hippolyte par certains auteurs

- Le récit figure dans la Vie de Thésée, 27-28.

- Violaine Sebillotte Cuchet, « Les Amazones ont-elles existé ? », L'Histoire, no 374, , p. 70.

- O. Lagercrantz, Xenia Lideniana, Stockholm, 1912, p. 270 et suiv.

- George Hinge, (de) Herodot zur skythischen Sprache : Arimaspen, Amazonen und die Entdeckung des Schwarzen Meeres (« Hérodote à propos de la langue scythe : Arimaspes, Amazones et découverte de la mer Noire »), éd. Glotta 2005, pages 86–115.

- J. H. Blok, (en) The Early Amazons: Modern and Ancient Perspectives on a Persistent Myth', éd. Brill, Leyden 1995, (ISBN 90-04-10077-6) .

- Paul Faure, Alexandre, Fayard, 1985, p. 531.

- Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksieck, 1999 (édition mise à jour), 1447 p. (ISBN 978-2-25203-277-0), q.v., p. 69a.

- Plutarque, Vies parallèles, traduction d'Anne-Marie Ozanam, sous la direction de François Hartog, Gallimard, coll. « Quarto », Paris, 2001.

- Diodore, XVII, 77, 1-3 ; Quinte-Curce, Histoire d’Alexandre, 6, 5, 24-34 ; Justin, XII, 3. La Vulgate désigne par opposition aux récits d’Arrien et de Plutarque une vision panégyrique et merveilleuse du règne d’Alexandre.

- Il s'agit peut-être d'Onésicrite.

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne], XVII, 77, 3 ; extrait de la traduction de Paul Goukowsky, Belles Lettres, 1976.

- Quinte-Curce, L'Histoire d'Alexandre le Grand [lire en ligne] VI, 5, 32.

- Plutarque, Vies parallèles [détail des éditions] [lire en ligne], Alexandre, 46, 1

- Arrien, Anabase [lire en ligne] (VII, 13, 2)

- IV, 15, 1-6

- VIII, 1, 7-9

- Luc Brisson, Jean-François Pradeau, Les Lois de Platon, Presses Universitaires de France, 2008, (ISBN 978-2130564751), pages 854-855.

- Hérodote, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne], IV, 110-117.

- Hérodote, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne]IV, 110-117

- Strabon, Géographie [détail des éditions] [lire en ligne], Livre XI, 5, « Le Caucase ».

- Strabon, Géographie, XI, 5.

- Encyclopédie Larousse en ligne, art. « Tchétchénie ».

- Henri Dorion, Arkadi Tcherkassov, Le Russionnaire : petite encyclopédie de toutes les Russies, Éditions MultiMondes, 2001, p. 94 (en ligne).

- Adrienne Mayor (trad. de l'anglais), Les Amazones, Quand les femmes étaient les égales des hommes, VIIIe siècle av. J.-C.-Ier siècle, Paris, la Découverte, , 559 p. (ISBN 978-2-7071-9466-4), p 160- 168.

- F. Thelamon, « Amazones et Gargaréens : la disjonction des masculins et des féminins au Caucase », Persée, , p. 319-338 (lire en ligne)

- Jean-Marc Irollo, Histoire des Étrusques, p. 147-148.

- Thomas H. Carpenter, Les Mythes dans l'art grec, Thames & Hudson, Paris, 1998, p. 126.

- Thomas H. Carpenter, Les Mythes dans l'art grec, Thames & Hudson, Paris, 1998, p. 127.

- (es) Susan C. Giráldez, University of California, Berkeley, « LAS SERGAS DE ESPLANDIAN, GRANADA, CONSTANTINOPLA Y AMÉRICA: LA NOVELA CABALLERESCA COMO PORTAVOZ DE LA MODERNIDAD »

- Richardot (2007).

- Didier Kahn, Alchimie et Paracelsisme en France à la fin de la Renaissance (1567-1625), Droz 2007, « L'exégèse alchimique de la mythologie », p. 66-68

- Robert Halleux, Les textes alchimiques, Turnhout, Brepols, coll. « Typologie des sources du Moyen Âge occidental » (no 32), , 153 p. (ISBN 978-2-503-36032-4), p. 144

- Sylvain Matton, « L’interprétation alchimique de la mythologie », Dix-huitième siècle, no 27, , p. 73-87 (lire en ligne).

- (la) Michael Maier, Arcana arcanissima, S.l., s.e., (lire en ligne), p. 232 - Michael Maier (trad. du latin par Stéphane Feye), Les arcanes très secrets, Grez-Doiceau, Beya, , 444 p. (ISBN 2-9600364-5-X et 978-2-9600364-5-9), p. 331

- (en) James Brown Craven, Count Michael Maier, Doctor of Philosophy and of Medicine, Alchemist, Rosicrucian, Mystic, 1568-1622 : Life and Writings, Kirkwall Orkney, W. Peace & Son, (lire en ligne), p. 26, 47.

- (la) Pierre-Jean Fabre, Hercules piochymicus, Toulouse, Pierre Bosc, (lire en ligne), p. 144.

- Samuel P., « Les amazones : mythes, réalités, images », Article de revue, , p. 10-17 (lire en ligne)

- édition établie par Frank Lestringant, Le Brésil d’André Thevet. Les singularités de la France antarctique (1557), Éditions Chandeigne,

- Lire en anglais sur Wikisource

- Line Cottegnies, « Le récit d’exploration à la Renaissance : The Discovery of Guiana de Sir Walter Ralegh1 (1596), entre anthropologie implicite et récit colonial », sur books.openedition.org

- Tidiane N'Diaye, Le Génocide voilé : enquête historique, Paris, Gallimard, coll. « Continents noirs », 253 p. (ISBN 978-2-07-011958-5, présentation en ligne), p. 103

« Une enquête historique sérieuse sur la traite des Noirs d’Afrique par le monde arabo-musulman. »

Notes

- Voici l'extrait concerné de la Vie de Pompée par Plutarque : « La poursuite de Mithridate, qui s’était caché parmi les nations du Bosphore [Cimmérien] et des Palus-Méotides, offrait de grandes difficultés ; d’ailleurs Pompée reçut la nouvelle que les Albaniens s’étaient derechef révoltés : il traverse encore une fois le Cyrnus, mais avec beaucoup de peine et de danger : les Barbares en avaient fortifié la rive par une palissade de troncs d’arbres. Au delà du fleuve, il lui fallut faire une longue route dans un pays sec et aride : il fit remplir d’eau dix mille outres, et passa du côté des ennemis, qu’il trouva rangés en bataille sur le bord du fleuve Abas (en). Ils avaient soixante mille hommes de pied et douze mille chevaux ; mais ils étaient mal armés, et n’avaient, la plupart, pour toute défense, que des peaux de bêtes. Ils étaient commandés par un frère du roi, nommé Cosis. Dès que le combat fut engagé, Cosis, courant sur Pompée, lui lança son javelot, et l’atteignit au défaut de la cuirasse ; mais Pompée le perça de sa javeline, et l’étendit mort. On dit que les Amazones, descendues des montagnes voisines du fleuve Thermodon, combattirent à cette bataille du côté des Barbares, car les Romains, en dépouillant les morts après le combat, trouvèrent des boucliers et des brodequins d’Amazones ; mais on ne reconnut pas un seul corps de femme. Les Amazones habitent la partie du Caucase qui regarde la mer d’Hyrcanie ; elles ne sont pas limitrophes des Albaniens : les Gètes et les Lèges les en séparent ; elles vont chaque année passer deux mois avec ces deux peuples sur les bords du Thermodon ; ce terme expiré, elles rentrent dans leur pays, où elles vivent absolument seules, sans aucun commerce avec les hommes ».

- « Sache qu'à main droite des Indes il y a une île appelée Californie très proche du bord du paradis terrestre ; elle est peuplée de femmes noires, sans aucun homme parmi elles, car elles vivent à la façon des Amazones. Elles étaient belles et robustes, de valeur fougueuse et de grande force. L'île était grande, avec ses rochers escarpés. Leurs armes étaient toutes en or. Elles domptaient des animaux sauvages et leur mettaient des harnais. Dans toute l'île, il n'y avait aucun métal sinon de l'or. »

Annexes

Sources antiques

- Apollodore, Bibliothèque [détail des éditions] [lire en ligne], II, 5, 9.

- (en) Éthiopide [détail des éditions] [lire en ligne].

- Virgile, Énéide [détail des éditions] [lire en ligne].

- Palaiphatos, Histoires incroyables [détail des éditions] (lire en ligne), XXXII.

- Platon, Les Lois [détail des éditions] [lire en ligne] VII, 806b.

- Platon, Ménexène, 239b.

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne], XVII, 77, 1-3

- Hérodote, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne], IV, 110-117.

- Quinte-Curce, L'Histoire d'Alexandre le Grand [lire en ligne], VI, 5, 34-34.

- Quintus de Smyrne, Suite d'Homère [détail des éditions] [lire en ligne].

- Strabon, Géographie [détail des éditions] [lire en ligne].

Bibliographie

- Luc Brisson (dir.) et Daniel Loayza (trad. du grec ancien), Ménexène : Platon, Œuvres complètes, Paris, Éditions Flammarion, (1re éd. 2006), 2204 p. (ISBN 978-2-08-121810-9)

- Luc Brisson (dir.) et Jean-François Pradeau (trad. du grec ancien par Jean-François Pradeau), Les Lois : Platon, Œuvres complètes, Paris, Éditions Flammarion, (1re éd. 2006), 2204 p. (ISBN 978-2-08-121810-9)

- Pierre Pellegrin (dir.) (trad. du grec ancien), Aristote : Œuvres complètes, Paris, Éditions Flammarion, , 2923 p. (ISBN 978-2-08-127316-0)

- G. Camps, « Amazones », Encyclopédie berbère, , p. 568 (ISSN 1015-7344, lire en ligne, consulté le )

- Y. Germain (trad. du grec ancien), Amazones et femmes de guerre dans l'Antiquité, Clermont-Ferrand, Paleo, coll. « Histoire - accès direct », , 102 p. (ISBN 978-2-84909-854-7)

- Iaroslav Lebedynsky, Les Amazones, Paris, Errance, 2009. (ISBN 978-2877724029)

- Adrienne Mayor (trad. de l'anglais, préf. Violaine Sébillotte-Cuchet), Les Amazones : quand les femmes étaient les égales des hommes, VIIIe siècle av. J.-C.-Ier siècle, Paris, la Découverte, , 559 p. (ISBN 978-2-7071-9466-4, lire en ligne).

- Pierre Petit, De Amazonibus, Dissertatio, Paris, (réimpr. Leyde, 1712), in-12°L'auteur tente de démontrer, textes et vestiges à l'appui, l'existence des Amazones.

- Anne Richardot, « Cythère redécouverte : la nouvelle géographie érotique des Lumières », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, no 22, 2005, mis en ligne le 01 décembre 2007. DOI 10.4000/clio.1747 [lire en ligne]

- P. Samuel, « Les amazones : mythes, réalités, images », Les cahiers du GRIF, vol. 14, no 1, , p. 10–17 (DOI 10.3406/grif.1976.1113, lire en ligne, consulté le )

- V. Sebillotte-Cuchet, « Artémise : l'Amazone qui a existé », L'Histoire, vol. no 340, no 3, , p. 26–27 (ISSN 0182-2411, lire en ligne, consulté le )

- F. Thélamon, « Amazones et Gargaréens : la disjonction des masculins et des féminins au Caucase », Collection de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, vol. 491, no 1, , p. 319–338 (lire en ligne, consulté le )

- C. Tourre-Malen, « Des Amazones aux amazones. Équitation et statut féminin », Techniques & Culture. Revue semestrielle d’anthropologie des techniques, nos 43-44, (ISSN 0248-6016, DOI 10.4000/tc.1181, lire en ligne, consulté le )

- Cécile Voisset-Veysseyre, Les Amazones font la guerre, l'Harmattan, Paris, 2009 (ISBN 978-2-296-10849-3).

- Cécile Voisset-Veysseyre, Des Amazones et des femmes, l'Harmattan, Paris, 2010 (ISBN 978-2-296-10832-5).

- (en) William Blake Tyrrell, Amazons, a study in Athenian mythmaking, Johns Hopkins University Press, 1984.

- (en) Josine Henriëtte Blok, The Early Amazons : Modern and Ancient Perspectives on a Persistent Myth, Leyde, E. J. Brill, coll. « Religions in the Graeco-Roman World » (no 120), , XXI-473 p. (ISBN 90-04-10077-6, présentation en ligne).

- (en) Dietrich von Bothmer, Amazons in Greek Art, Oxford, Clarendon Press / Oxford University Press, coll. « Oxford Monographs on Classical Archaeology », , XXVII-252 p. (présentation en ligne).

- (en) Nurida Gadirova Ateshi, The Caucasian Amazons – the true history behind the myths [« Les Amazones du Caucase : la véritable histoire derrière les mythes »], Berlin, ADSN/GIB, (ISBN 978-3-9811675-2-8)

- (en) Sarah B. Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives, and Slaves : Women in Classical Antiquity, Schocken, 1995 (ISBN 080521030X), p. 23–25.

- (it) Vanna De Angelis, Ammazzoni, Piemme, 1998.

Sources radiophoniques

- Jean-Noël Jeanneney, « Éclatantes et farouches : les Amazones » [audio], émission Concordance des temps (58 min.), France Culture, .

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (de + en + la) Sandrart.net

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Les Amazones de l'Antiquité à nos jours, dossier sur un site agréé par le ministère de l'Éducation nationale français

- Bernadette Liou-Gille, « Femmes-guerrières. Les Romains se sont-ils intéressés aux Amazones et à leurs légendes ? », Folia Electronica Classica no 11 (2006), université catholique de Louvain (en ligne) [lire en ligne].

- (en) Ca. 225 images des Amazones dans la Warburg Institute Iconographic Database

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- [vidéo] Le Bizarreum, Des guerrières ? Des amazones ? Archéologie sur YouTube