Mémoires

Les mémoires (uniquement au masculin pluriel, éventuellement avec une majuscule dans cette acception[alpha 1]) sont des œuvres historiques et parfois littéraires, ayant pour objet le récit de sa propre vie, considérée comme révélatrice d’un moment de l’histoire. Plus précisément, il s’agit d’un recueil de souvenirs qu’une personne rédige à propos d’événements historiques ou anecdotiques, publics ou privés. Les auteurs de mémoires sont appelés mémorialistes.

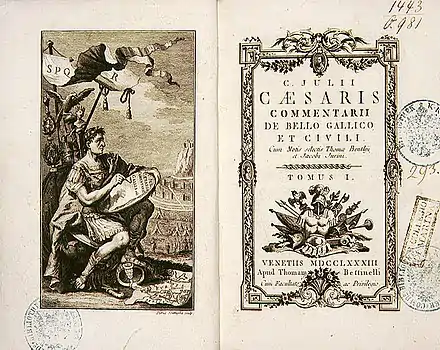

Ces écrits rétrospectifs laissés par des acteurs généralement importants, de l’histoire, ont été écrits depuis l’Antiquité, comme l’illustre l’emblématique Commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César. Puis, le genre s’est établi au Moyen Âge avec Geoffroi de Villehardouin, Jean de Joinville ou Philippe de Commynes, avant de se développer à la fin de la Renaissance, essentiellement en France (exemple : Blaise de Monluc) et jusqu’à l’âge classique, avec La Rochefoucauld, Retz, Saint-Simon. Le genre des mémoires s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui avec de grands textes au XXe siècle (Churchill, De Gaulle), mais aussi avec des témoignages de toutes sortes et des récits de vie de célébrités souvent écrits avec l’aide de collaborateurs (Philippe Noiret, Mémoire cavalière). Il en va de même pour les récits de moments hors du commun qui, sans mériter le nom de mémoires parce que la période considérée reste limitée, relèvent de l’« écriture mémorialiste » et ont parfois produit de grands textes littéraires comme ceux d’Ernst Jünger avec Orages d'acier et de Roland Dorgelès avec Les Croix de bois sur la Première Guerre mondiale, ou de Primo Levi avec Si c'est un homme et Elie Wiesel avec La Nuit sur leur expérience concentrationnaire.

Le genre des mémoires est proche de l'autobiographie qui associe écriture de soi et récit de vie mais il s'en distingue étant donné qu'il met l’accent sur le contexte historique de la vie de l’auteur et sur ses actes plus que sur l’histoire de sa personnalité et sa vie intérieure. Les mémoires relèvent donc de l’histoire et de l’historiographie ; la qualité littéraire de certains de ces textes les a fait reconnaître comme appartenant à la littérature et, dans ce sens, on peut parler du genre littéraire des mémoires. Certains mémoires sont d’ailleurs considérés comme des chefs-d’œuvre littéraires : c’est le cas des œuvres citées précédemment ou des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, qui montrent la difficulté de la catégorisation entre mémoires et autobiographie. Le travail sur le style, le questionnement de la mémoire et le souci de parler de l’humanité entière à travers le récit de sa vie sont la marque des mémoires que la littérature place à l’égal des grandes œuvres des romanciers qui ont d’ailleurs souvent été fascinés par les mémorialistes et qui se sont nourris de leurs lectures, comme Stendhal, Balzac, Dumas ou Marguerite Yourcenar.

Caractéristiques du genre

Une œuvre autobiographique

Les mémoires sont un genre littéraire au croisement de l’autobiographie et de l’histoire[1]. Ils sont constitués de notes prises sur le vif, de pièces historiques (extraits de journaux, témoignages, correspondance…), de récits rétrospectifs en prose dans lesquels l’auteur assume son propre récit et prétend restituer la vérité des événements vécus.

La différence majeure entre l’autobiographie et les mémoires réside dans la nature des faits racontés : dans le premier cas, le récit est centré sur la vie privée de l’auteur ; dans le second, sur son époque. Dans les mémoires, l’auteur raconte sa propre vie mais en axant son récit sur des faits historiques auxquels il a assisté en qualité de témoin ou pris part en tant qu’acteur. Les mémoires permettent donc à celui qui les compose de mêler vie privée et vie publique mais en donnant plus de relief à la seconde. L’auteur emploie ce biais pour apporter son propre témoignage et éclairage sur une période historique déterminée – et bien souvent, profiter de l’occasion pour rappeler son action et privilégier son point de vue.

Une source historique majeure

Bien qu’ils ne soient pas toujours d’une exactitude irréprochable – les mémorialistes ne sont pas des modèles d’impartialité – les mémoires ont une valeur indéniable pour la connaissance des faits historiques. La production des mémoires se développe en dehors de l’historiographie officielle et contre elle. C’est un témoignage direct de la haute noblesse, le compte rendu d’une expérience personnelle, dans la politique et dans la guerre[2]. Les mémorialistes sont par nature plus proches des événements décrits que les historiens. Ils fournissent des détails sur les faits vécus et les paroles entendues - circonstances évanouies et donc hors de portée de qui rapporte l'histoire.

Les mémoires ne doivent pas être confondus avec les chroniques. Les chroniqueurs sont contemporains des événements qu’ils relatent, mais ils ne sont pas intervenus dans les affaires publiques. Ils consignent les faits historiques dans l’ordre de leur déroulement tandis que les mémorialistes sont beaucoup plus libres dans la forme de leur œuvre.

Les mémorialistes

Les premiers mémorialistes de l’Antiquité étaient issus du monde politique ou militaire, milieux lettrés de l’époque. Au Moyen Âge, les mémorialistes appartiennent à la haute noblesse. La rédaction de mémoires est un coup d’œil rétrospectif et la conséquence d’une retraite, subie ou volontaire. C’est aussi très souvent une œuvre de maturité. Les mémorialistes s’opposent aux historiographes de profession, souvent de basse extraction, dont la plume est inféodée à leur commanditaires[2]. Au fur et à mesure de la démocratisation de la culture, la base des mémorialistes s’est considérablement élargie et le genre s’est banalisé. Aujourd’hui on confond mémoires et souvenirs. Nombre de ces textes fleurissent chaque année sous cette étiquette (ce sont en réalité des autobiographies) écrites (ou dictées) par des personnalités du monde de la chanson, du cinéma, de la télévision.

Premiers mémoires

Les premiers mémoires datent de la Grèce antique. Dans l'Anabase, Xénophon (426 ou -v. ) raconte l'expédition de Cyrus le Jeune et de la retraite des Dix-Mille, campagne à laquelle il prit part[3]. On sait que le roi Pyrrhus Ier (v. 318 - ) rédigea plusieurs mémoires sur l'art de la guerre qui ont été perdus. Les mémoires étaient très répandus chez les Romains depuis les Gracques, selon Tacite (Agricola, I, 2). Les Romains les appelaient « commentaires », mais la mauvaise transmission empêche de cerner le genre. On peut également les qualifier d'autobiographie politique, genre littéraire propre aux Romains : les plus illustres citoyens consignaient dans ces écrits les souvenirs de leur vie publique ou militaire. Sylla, Lucullus, César ont rédigé des Commentaires. Les vingt-deux livres de commentaires de Sylla, terminés la veille de sa mort, ainsi que ceux de Lucullus, sont perdus ; les autres ouvrages du genre, concernant des consuls, ne sont connus que par des fragments, des citations postérieures[4] - [5].

Les Commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César sont un modèle du genre[6]. Littéralement aide-mémoires, ils sont rédigés dès la fin de la campagne en en réponse aux attaques et aux intrigues de ses adversaires[7]. C'est une œuvre de propagande, bien que le dictateur n'ait pas trahi la vérité. Le style clair et concis a été loué par les grands orateurs romains Cicéron et Quintilien. Les Commentaires sur la guerre civile, également de la main du futur Imperator, rapportent les événements des années 49 et 48 av. J.-C. lors de la guerre civile qui opposa Jules César et ses partisans à Pompée[8].

Valère Maxime (Ier siècle av. J.-C.), contemporain de Tibère, est l'auteur Des faits et des paroles mémorables[9]. Ce recueil d'anecdotes en neuf livres pille les œuvres d'historiens de l'époque. Libanios (314–394) est un auteur grec tardif et un grand rhétoricien. Son 1er discours[10], écrit en 374, repris, révisé, augmenté tout au long de sa vie, mêle la peinture d'époque au récit autobiographique. Procope (v. 500-560) est l’auteur de récits détaillés du règne de l'empereur Justinien (483-565), notamment de Discours sur les Guerres[11] et de l'Histoire secrète[12]. Ces mémoires à la paternité incertaine et à l'authenticité douteuse sont une charge violente contre l'Empereur et sa femme Théodora[13].

Mémorialistes du Moyen Âge

Les premiers mémoires en langue française sont des récits de la quatrième croisade (1202-1204). On les doit à Robert de Clari et Geoffroi de Villehardouin. Robert de Clari est un petit propriétaire péronnais. Il prit part à la croisade avec son seigneur Pierre d’Amiens. Sa Conquête de Constantinople, écrite en dialecte picard, relate les choses vues ou entendues au cours de l’expédition[14]. Geoffroi de Villehardouin, maréchal de Champagne au moment où il prend la croix, est également l’auteur d’une Histoire de la conquête de Constantinople. Contrairement à Clari, Villehardouin est de la noblesse et occupe un rôle de premier plan dans les événements qu’il décrit, ce qui donne à son ouvrage une grande valeur historique[15].

Jean de Joinville (1224-1317) est l’auteur d’une Vie de Saint Louis[16], hagiographie entreprise à la demande de Jeanne Ire de Navarre. Cet ouvrage est achevé en 1309. Joinville, qui fut l’ami de saint Louis, honore la mémoire du roi en puisant dans ses souvenirs. De nombreux épisodes sont des récits personnels de la 7e croisade à laquelle a pris part Joinville[17]. Olivier de La Marche (1425-1501 ou 1502) est un officier bourguignon. Ses mémoires[18] couvrent les événements majeurs de l’histoire de France du XVe siècle : entrevue de Montereau entre le futur Charles VII et Jean sans Peur, la succession de Philippe le Bon, le traité d’Arras, la fin de la guerre de Cent Ans. Il est aussi témoin du ballotage des Flandres entre le royaume de France et la dynastie des Habsbourg.

Philippe de Commynes (1445-1511) en prologue de ses mémoires[19] publiés en 1524 et 1528, justifie ses intentions de mémorialiste : « Écrire ce que j’ai su et connu des faits du roi Louis Onzième ». L’indépendance de jugement, l’impartialité de l’observation ont fait la fortune de cet ouvrage[20]. Commynes est moins un mémorialiste faisant œuvre de témoignage qu’un historien et un juge des hommes et des faits de son temps. Sa démarche n’est pas très éloignée de celle d’un moraliste[21].

Mémorialistes de la Renaissance

Fleuranges (1491-1537), dit le « Jeune Adventureux », est de toutes les campagnes sous François Ier. Il se distingue à Marignan puis partage la captivité du roi, qu’il met à profit pour écrire ses Mémoires, édités seulement en 1735. La naissance du protestantisme est une révolution spirituelle, et le prélude aux guerres de Religion. Les mémoires de Martin Luther (1483-1546), le père de la Réforme, sont apparus en 1835 grâce au travail de Michelet[22]. Blaise de Monluc (1500-1577) est seigneur de Montluc, homme de lettres et gouverneur de Guyenne. Ayant participé aux guerres d'Italie et aux guerres de religion, il écrit à la fin de sa vie ses Commentaires, qualifiés par Henri IV de « Bible du soldat ».

Pierre de L'Estoile (1546-1611), magistrat au Parlement de Paris, commence le , jour de la mort de Charles IX, la rédaction de ses Registres journaux. Pendant 30 ans, sa plume infatigable consigne les événements des règnes d’Henri III et d’Henri IV, jusqu’à sa mort. Brantôme, Agrippa d'Aubigné se collent eux aussi à la fin de leur vie au jeu des mémoires. Marguerite de Valois (la Reine Margot), témoin de la Saint-Barthélemy et du soulèvement des Pays-Bas contre le roi d’Espagne, laisse des mémoires éclairants sur la cour des Valois. Guillaume de Saulx, lieutenant du roi Henri III en Bourgogne, se distingua pendant la Ligue. Ses Mémoires historiques couvrent les années 1560 à 1596 et sont imprimés à Paris en 1625. Les Mémoires de Sully, ministre d’Henri IV, sont des leçons d’économie[23]. Ils sont rédigés à la deuxième personne. Ces mémoires contiennent Le Grand Dessein, un plan complet de réorganisation des États européens dirigés par un Conseil général[24].

François de Bassompierre (1579-1646), maréchal de France sous les règnes d’Henri IV et de Louis XIII, se distingue par ses faits d’armes et son goût pour la chasse. Ses Mémoires pleins d’anecdotes et d’esprit ont plus tard révélé sa vocation de mémorialiste à Saint-Simon. Barbey d’Aurevilly les lisait avec délices. Le maréchal Louis de Pontis (1583-1670) a servi dans les armées 56 ans, sous les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Il se retire à Port-Royal des Champs pour écrire ses mémoires. On y trouve un tableau très noir du ministère Richelieu.

En Italie, Benvenuto Cellini (1500-1571) sculpteur florentin de la Renaissance, est l’auteur de mémoires sur sa vie intitulés Vie de Benvenuto Cellini par lui-même. Ces mémoires servent à « compléter » Le Vite de Vasari, où Cellini n’est pas mentionné parmi les meilleurs peintres, sculpteurs et architectes italiens.

Mémorialistes de l’Ancien Régime

Mémorialistes du Grand Siècle

Le Grand Siècle est une époque faste pour les mémorialistes. Autour de 1675, beaucoup d’acteurs de la Fronde, vieillis et mis à l’écart par Louis XIV, rédigent leurs souvenirs[25]. La publication de mémoires devient une mode littéraire : on recense pas moins de 260 titres[26]. Ce fleurissement s’explique par l’histoire de France : la Fronde, la régence d’Anne d’Autriche, la politique de Mazarin puis la montée en puissance du jeune Louis XIV sont des événements riches en intrigues, complots, histoires secrètes, qui font le sel des mémoires de cette époque. Dès leur parution « pirate » en 1662, les Mémoires de La Rochefoucauld (1613-1680) sont unanimement applaudis. Ces mémoires, dont la composition précède les fameuses Maximes, commencent comme une autobiographie sous le règne de Louis XIII et s’achèvent à la fin de la Fronde en 1653. Ils décrivent une histoire digne d’un roman d'aventures et un pays au bord de la guerre civile. L’auteur narre ses exploits romanesques au service de la reine Anne d’Autriche, sa rivalité avec Richelieu puis Mazarin. La Fronde y est analysée avec une lucidité de moraliste.

Les Mémoires de l’ambitieux cardinal de Retz (1613-1679), entrepris peut-être à la demande de Madame de Sévigné[27], paraissent après sa mort en 1717. Ces Mémoires, dont le projet initial était une simple autobiographie[28], font alterner portraits, études psychologiques, récit d’événements, analyses politiques. Plutôt que d’expliquer les ressorts de l’histoire, la volonté de Retz a été de tâcher de comprendre pourquoi il a échoué si complètement[29]. Les contre-vérités sont nombreuses[30] mais l’ouvrage continue de jouir d’une grande réputation pour ses qualités littéraires et la plume assassine de l’auteur. Françoise de Motteville (1615-1689), première femme de chambre d’Anne d’Autriche, est l’auteur de mémoires[31] très factuels. Françoise de Motteville, qui fut le témoin quotidien de la vie de la reine, a tenu journal de ce qu’elle voyait et entendait. C’est ce journal qui a été publié sous le titre de Mémoires. Ceux-ci ont une valeur historique importante : du fait de la position privilégiée de l’auteur, les faits, rapportés avec franchise et bonne foi, sont nombreux, authentiques et de première main. Ce souci tyrannique de tout dire, de tout éclairer, fait le mérite et le défaut de son ouvrage : l’auteur ne recule pas devant le détail bavard, ce qui en rend la lecture fastidieuse et aride.

Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693), le cousin turbulent de Madame de Sévigné, auteur d’un scandale avec son Histoire amoureuse des Gaules, qui lui valent en 1665 la disgrâce royale et l’embastillement, est libéré un an plus tard puis exilé pendant 16 ans dans ses terres de Bourgogne. Pour se consoler d’avoir interrompu sa carrière militaire et son ascension à la Cour, Bussy-Rabutin y rédige ses Mémoires, qui reflètent bien son caractère aventureux et son goût pour la galanterie. Tallemant des Réaux (1619-1692) est l’auteur des Historiettes, recueil de courtes biographies d’hommes et femmes illustres de son temps (écrivains, hommes d’État, courtisanes), précieux pour l’histoire littéraire du XVIIe siècle. D’abord publiés clandestinement, ils seront révélés en intégralité en 1834. Nicolas Fontaine (1625-1709) est l’auteur de précieux Mémoires pour servir à l’histoire de Port-Royal publiés en 1725.

La liste des mémorialistes de cette époque est sans fin : Marie de Nemours, Gourville, Boulainvilliers, Hortense et Marie Mancini, la Grande Mademoiselle, Montrésor, La Fare, la princesse Palatine, Saint-Réal, Primi Visconti, Le Nain de Tillemont, Madame de La Fayette, la marquise de Caylus, les Mémoires de l’abbé de Choisy déguisé en femme.

La mode est également aux pseudo-mémoires, dont Gatien de Courtilz de Sandras s’est fait une spécialité. Les Mémoires de D’Artagnan est son ouvrage le plus connu. Antoine Hamilton est l’auteur des Mémoires de la vie du comte de Grammont qui retrace le parcours de son beau-frère Philibert de Gramont, aristocrate français, à la Cour d’Angleterre sous le règne de Charles II. Les mémoires donnent également naissance à un autre genre littéraire : le roman-mémoires, dont Marie-Catherine de Villedieu est l’inventrice avec ses Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière (1671).

Torcy (1665-1746), secrétaire d'État aux Affaires étrangères sous Louis XIV, est l’auteur de Mémoires qui sont des leçons de politique[23]. Saint-Simon les fait recopier pour son usage, et Voltaire s’en servira pour son Siècle de Louis XIV. Le marquis de Dangeau (1638-1720) est l’auteur d’un vaste Journal où il décrit pendant 30 ans la vie à la cour de Versailles à la fin du règne de Louis XIV. Ces mémoires médiocres sont plus connus pour avoir servi de point de départ à ceux du grand mémorialiste Saint-Simon (Additions au Journal de Dangeau)[32].

Saint-Simon (1675-1755) a fréquenté la cour du roi Soleil sans jouer de rôle politique majeur, à son grand regret et malgré plusieurs tentatives pour occuper des postes. Réduit à l’observation, il enregistre tout et restitue en un grand « miroir historial » les dernières décennies du temps de Louis XIV, la Régence et l’histoire de sa vie. La première édition complète des Mémoires de Saint-Simon ne paraît qu'en 1829-1830. Ces Mémoires sont l’œuvre monumentale d’un génie, moraliste virulent et peintre incomparable. L’occasion est belle de prendre sa revanche, et l’auteur répand sa hargne dans un style passionné jusqu’à la violence (nombreux portraits-charges). Leur influence s’étend sur des personnalités aussi diverses que Chateaubriand, Proust, Stendhal, les Goncourt, Barbey d’Aurevilly, Jules Renard, Colette, Marguerite Yourcenar.

Mémorialistes de la fin de l’Ancien Régime

Un grand nombre de mémoires sont issus du XVIIIe siècle. Si beaucoup sont des témoignages intéressants et présentent un intérêt historique, aucun ne peut prétendre au rang de chef-d’œuvre littéraire. C’est l’époque des salons et nombre de ces ouvrages sont des reflets de la vie littéraire.

Le Journal et mémoires du marquis d’Argenson reflète l’histoire politique du règne de Louis XV. Le mémorialiste se fait volontiers moraliste. Le comte de Saint-Priest occupe des postes sous Louis XV et Louis XVI. Ses Mémoires variés font alterner campagnes militaires et vie de cour. Les Mémoires sur Louis XV et Madame de Pompadour de Madame du Hausset décrivent les corruptions à la tête du royaume. Les mémoires inachevés de Duclos[33] portent sur les premières décennies du XVIIIe siècle ; ceux d’Alexandre de Tilly[34] peignent les mœurs de la fin du XVIIIe siècle. Besenval, membre du cercle privé de la Reine, est un témoin intéressant de la vie de la Cour sous Louis XVI, et de l’agonie de l’Ancien Régime. Il laisse des mémoires scandaleux[35], tout comme le cardinal de Bernis[36]. La baronne d’Oberkirch écrit des Mémoires sur la cour de Louis XVI et la société française avant 1789. Lauzun laisse des Mémoires sur la cour riches en histoires galantes.

Les grands écrivains de l’époque ont laissé des mémoires souvent anecdotiques. Les Mémoires de jeunesse de Marguerite de Staal-Delaunay concernent les années de Régence. Voltaire, à la suite de sa brouille avec Frédéric II de Prusse, rédige des mémoires pleins de ressentiment et d’admiration[37]. Marmontel est l’auteur de Mémoires d’un père pour l’éducation de ses enfants publiés après sa mort. Les Contre-confessions. Histoire de Madame de Montbrillant de Louise d'Épinay[38] sont un roman à clefs autobiographique, rédigé à l’aide de Grimm et de Diderot, en réponse aux Confessions de Rousseau. Les Mémoires de Beaumarchais sont loués par Voltaire[39].

Félicité de Genlis (1746-1830) brosse avec nostalgie les mœurs et les rêves de la société aristocratique d’Ancien Régime à la veille de la Révolution[40]. Dans son salon de la rue de Bellechasse à Paris, elle reçoit les écrivains de son temps et des opposants à la monarchie absolue : on croise dans ses mémoires Madame du Deffand, Voltaire, Rousseau, Madame du Barry, Talleyrand. Son ouvrage entremêle anecdotes et analyses, et témoigne de la « douceur de vivre » : art raffiné de la fête et du divertissement, art de la conversation, rituels mondains, vie littéraire animée.

Madame Campan (1752-1822), femme de chambre de Marie-Antoinette qu’elle sert jusqu’en 1792, est l’auteur de mémoires qui se prétendent être un témoignage unique sur l’Ancien Régime, la Révolution, la vie quotidienne et la personnalité de la Reine[41]. Mais Mme Campan écrit ses Mémoires sous la Restauration, avec le désir de se faire pardonner d'avoir servi Napoléon Ier (en tant que directrice de la Maison d'éducation d'Ecouen), et plusieurs faits qu'elle cite sont improuvés par les documents et par le rappel des limites au pouvoir du Roi dans la Constitution de 1791. Les mémoires d’Henriette-Lucie Dillon, marquise de La Tour du Pin Gouvernet, épouse du comte de Gouvernet (marquis de La Tour du Pin en 1825) informent sur la fin de l’Ancien Régime, la Révolution, la vie sous le Consulat et l’Empire. Des pages relatent l’aventure de l’exil en Amérique, où Henriette-Lucie mène brièvement une vie de campagne et se lie d’amitié avec les Indiens[42].

Mémorialistes de la Révolution et du Directoire

La révolutionnaire Madame Roland (1754-1793), victime de la purge de 1793, a composé ses mémoires dans l’urgence[43]. Les Mémoires de Madame la duchesse de Tourzel, gouvernante des enfants de France de 1789 à 1795 relatent la fuite de Varennes et la détention à la tour du Temple.

Rivarol (1753-1801), esprit fin et mordant, a le goût de la polémique. Il prend la défense de la monarchie dans ses Mémoires contre-révolutionnaires, recueil de ses articles du Journal politique et national.

La marquise de La Rochejaquelein (1772-1857) est l’auteur des mémoires les plus célèbres consacrés à la guerre de Vendée[44]. Ils inspireront Balzac pour ses Chouans et Barbey d'Aurevilly pour son Chevalier Des Touches.

Les Mémoires de Paul Barras (1755-1829) couvrent la Révolution et la période du Directoire. Mathieu Molé (1781-1855) a écrit ses Souvenirs de jeunesse, 1793-1803.

Mémoires d'artistes, d'agents du roi et d'aventuriers

Parmi les mémoires notables de ce temps, il faut citer l'œuvre de trois aventuriers : Giuseppe Gorani[45], Casanova (Histoire de ma vie) et le prince de Ligne.

On peut aussi avoir une forme originale telle Les Voyages fameux du sieur Vincent Le Blanc marseillois de Vincent Le Blanc, des mémoires sous la forme d'un carnet de voyage, bien que les publications originales furent détruites, ne laissant la place qu'à des éditions très remaniés[46].

Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842), la célèbre artiste, peintre officiel ayant fui la Révolution, est aussi l'auteur des Mémoires d'une portraitiste. Lorenzo da Ponte, librettiste de l'opéra de Vienne, ayant collaboré avec Mozart, a écrit les siens.

Certains agents du roi, comme Claude de Forbin et Scipion de Castries (tous deux de la Marine royale), le marquis de La Maisonfort (Mémoires d'un agent royaliste), Canler (chef du service de sûreté) ont laissé des mémoires qui éclairent sur leurs fonctions.

Mémorialistes du XIXe siècle

Mémoires évoquant Napoléon Ier

L’exil à Sainte-Hélène de Napoléon Ier donne lieu à des confidences de l’empereur déchu, recueillies par ceux qui l’accompagnent : Henri-Gatien Bertrand, Gaspard Gourgaud, Charles-Tristan de Montholon, André Pons de l'Hérault et surtout Emmanuel de Las Cases. Le Mémorial de Sainte-Hélène[47] est le fruit d’entretiens quasi-quotidiens de Las Cases avec l’Empereur. L’ouvrage, qui jouit d’une notoriété immense, est plus fidèle à Napoléon qu’à la vérité historique[48].

Les guerres napoléoniennes et la vie militaire sont documentées par le colonel Marcellin Marbot, le général Hugo (Mémoires sur la guerre d’Espagne), Lavalette. La vie intime du Corse est racontée dans les mémoires de Bourrienne, intime de Napoléon, et dans ceux de Louis Constant Wairy, son valet de chambre. L’impératrice Joséphine est le sujet des Mémoires de Georgette Du Crest (1789-1882) et des Mémoires de Mademoiselle Avrillion, sa première femme de chambre. La reine Hortense, belle-fille de Napoléon, a pris la plume pour ses propres Mémoires. Notons aussi les mémoires de Joseph Fouché, le grand maître de la police sous le Consulat et l'Empire, ceux de Louis Fauche-Borel et du Chevalier Bernard de Fontvielle. Quatre femmes de talent ont également publié leurs mémoires : Madame de Genlis, Madame de Campestre (cousine du comte Ange Achille de Neuilly), la duchesse d'Abrantès, veuve du général Junot, et Ida Saint-Elme qui a fait paraître, sans doute avec l'aide de collaborateurs, un ouvrage à succès intitulé Mémoires d'une contemporaine. À cela s'ajoutent deux livres parus anonymement : Mémoires d'une femme de qualité et Mémoires d'un pair de France, sans doute l'œuvre du petit atelier d'écriture d'Étienne Lamothe-Langon. En 1848, au tout début de la Monarchie de Juillet, étaient publiés à titre posthume (il était mort peu avant) les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand[49]. En 1865 est publié Dix années d'émigration : Souvenirs et Correspondance du comte de Neuilly, par son neveu Maurice de Barberey.

Mémoires littéraires et souvenirs

À l'étranger certains auteurs de qualité ont soin d'écrire leur vie. En Italie nous avons les mémoires de Goldoni, de Pellico (Mes prisons), de Leopardi, et la Vita d'Alfieri. En Allemagne ceux de Goethe (Poésie et vérité). En Angleterre, Thomas Moore rédige les mémoires posthumes de Lord Byron en marge du journal et de la correspondance du grand poète.

Né sous Louis XV, mort sous Louis-Philippe, Talleyrand (1754-1838) incarne le cynisme et l'ambition dans les affaires publiques. Il connaît huit régimes, six souverains et devient six fois ministre des Affaires étrangères. Son parcours est cousu de trahisons (contre le clergé, contre Napoléon, contre Charles X) et de reniements pour s'accrocher au pouvoir et durer. Son talent de parfait opportuniste l'amène à composer des Mémoires, qui le montrent soucieux de la grandeur de l'État. Talleyrand n'écrit pas pour raconter sa vie ou les événements de son époque, mais pour le temps présent. C'est le contraire de Chateaubriand (1768-1848), homme d'État manqué, dont les imposants Mémoires d'outre-tombe (son chef-d'œuvre) visaient d'abord à une publication posthume[alpha 2]. L'œuvre hésite en plusieurs endroits entre mémoire et fiction. Leur rédaction s'étale sur plus de trente ans. Chateaubriand met en scène sa vie d'écrivain voyageur, d'exilé, de professeur, d'ambassadeur, de ministre. Il s'y montre royaliste convaincu et grand admirateur de Napoléon, auquel il consacre une partie importante de son livre.

Les Récits d'une tante, mémoires de la comtesse de Boigne née d'Osmond (1781-1866) reflètent les évolutions de la vie mondaine entre la fin de l'Ancien Régime et la fin de la monarchie de Juillet. Durant sa longue existence, elle voit défiler onze règnes et régimes différents. Son salon parisien de l'hôtel de Lannion, puis de la rue d'Anjou, ses dîners du dimanche soir à Châtenay, ont accueilli les grands acteurs de la vie littéraire, politique et diplomatique de son temps. Proust s'est inspiré d'elle pour sa duchesse de Guermantes et de ses mémoires pour décrire la vie des salons. Leur première publication date de 1907.

La princesse Dorothée de Courlande (1793-1862), duchesse de Dino, est réputée pour sa haute intelligence et sa grande beauté. Elle relate son existence haute en couleur dans les sphères de l'aristocratie européenne dans des Mémoires qui la révèlent écrivain. Les gloires de l’époque ne manquent pas d’écrire leurs mémoires : Alexandre Dumas (Mes Mémoires), George Sand (Histoire de ma vie). Victor Hugo laisse des mémoires à l'image de sa personne, Choses vues, une œuvre décousue allant de 1830 à 1885. Stendhal, ignoré de son vivant, masque à peine les siens dans Vie de Henry Brulard. Il laisse en outre des Souvenirs d'égotisme. Les mémoires des célèbres criminels Lacenaire et Vidocq sont de vrais feuilletons et rencontrent le succès.

Les Mémoires de Vidocq, malgré le fait qu'ils furent écrites par des « teinturiers »[46] - [50] - [51], influencent notamment les personnages de Vautrin (dans Balzac), de Dupin (Edgar Poe), et de Jean Valjean (Victor Hugo).

Les recueils de souvenirs fleurissent en cette période : Marie d'Agoult, Tocqueville, Maxime Du Camp, Ernest Renan, Barbey d'Aurevilly (Memorandum). Gustave Flaubert avec Mémoires d'un fou livre une autobiographie lyrique et anticipée - il l’écrit à 18 ans - et Novembre, qui participe de la même inspiration.

Les compositeurs Hector Berlioz et Charles Gounod ont laissé des mémoires, qui mêlent l'autobiographie aux considérations artistiques et à l'esthétique musicale. Horace de Viel-Castel rédige des mémoires caustiques sur le Second Empire[52]. La fin de siècle et la Belle Époque sont abondamment commentées. Jules et Edmond de Goncourt ont laissé un monumental Journal, mémoires de la vie littéraire devenu célèbre pour son fiel. Léon Daudet a tracé des centaines de portraits, illustrés d'autant d'anecdotes dans ses Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux en six volumes. Louise Michel (1830-1905), écrivain et militante anarchiste, a rédigé La Commune, Histoire et souvenirs et des Mémoires. Judith Gautier a écrit Le Collier des jours, Robert de Montesquiou Les Pas effacés. Les célèbres danseuses Cléo de Mérode et Isadora Duncan ont rédigé leurs souvenirs. Enfin, il convient de citer les mémoires de Jean-Marie Déguignet, unique dans le sens où elles ont été écrites par un homme du peuple : un paysan breton autodidacte passionné et anticonventionnel qui nous livre un témoignage précieux sur le second empire et la troisième république tel qu'ils étaient vécu dans les classes populaires.

Mémoires et souvenirs du XXe siècle

Mémoires d'hommes d'État et leaders politiques

La frontière devient floue entre journal, mémoires, souvenirs et récits autobiographiques. Certaines œuvres restent des mémoires de tradition. Charles de Gaulle (1890-1970) est l'auteur de Mémoires de guerre et de Mémoires d'espoir, œuvres consciencieuses, ornées d'un grand style. Son homologue britannique Winston Churchill (1874-1965), lauréat du prix Nobel de littérature en 1953, est mémorialiste reconnu et historien respecté. Valéry Giscard d'Estaing est l'auteur de mémoires sur son septennat (Le Pouvoir et la Vie). Certains leaders spirituels et politiques, comme Gandhi, Nehru, Thomas Edward Lawrence, Tenzin Gyatso (l'actuel Dalaï-lama) ou Malcolm X, ont laissé des autobiographies engagées.

Les mémoires peuvent quelquefois servir à la propagande et au culte de la personnalité. C'est le cas des mémoires, en trilogie, de Léonid Brejnev, dirigeant de l'URSS. Les confidences, écrites par des journalistes « nègres » lui valent un succès considérable, des tirages conséquents, une critique élogieuse, des études et le prix Lénine de la littérature. La trilogie exagère grandement le rôle de Brejnev durant la Grande Guerre patriotique, le dirigeant n'étant pas impliqué dans l'écriture de « son » œuvre[53].

André Malraux (1901-1976) est l'auteur d'Antimémoires, première partie du Miroir des limbes, publiés en 1967. Les Antimémoires sont un genre en soi. L'auteur définit son ouvrage comme des mémoires en négatif : « J'appelle ce livre « Antimémoires », parce qu'il répond à une question que les mémoires ne posent pas, et ne répond pas à celles qu'ils posent. » Les Antimémoires mêlent récits fictifs, vrais et faux souvenirs, rêveries et méditations[54]. Malraux publie aussi en 1971 Les Chênes qu'on abat, ouvrage de souvenirs et de réflexions, fruits d'entretiens avec le général de Gaulle.

Récits et carnets de guerre

La Première Guerre mondiale mobilise toute une génération d’écrivains. Les œuvres autobiographiques et parfois romancées de Henri Barbusse (Le Feu), Ernst Jünger (Orages d'acier), Louis-Ferdinand Céline (Casse-pipe, Carnet du cuirassier Destouches), Roland Dorgelès (Les Croix de bois), Blaise Cendrars (La Main coupée), Maurice Genevoix (Ceux de 14) font état de cette expérience traumatisante.

Des polémiques naissent à propos de ces œuvres qui mélangent témoignage et littérature, la plus importante d’entre elles étant déclenchée par la publication en 1929 du monumental essai de Jean Norton Cru intitulé Témoins[55] : les livres de Dorgelès et de Barbusse notamment sont vivement critiqués, provoquant de virulentes réactions de la part des intéressés[56].

Mémoires de la Seconde guerre mondiale

L’expérience des camps de concentration a donné lieu à de nombreux témoignages. Primo Levi a écrit Si c’est un homme, récit de son expérience à Auschwitz. Elie Wiesel relate la sienne dans La Nuit. Citons également Le Grand Voyage de Jorge Semprún, Le sang de l’espoir de Samuel Pisar, Le Requiem de Terezin de Joseph Bor, L’Espèce humaine de Robert Antelme, les œuvres de Charlotte Delbo et celles de Imre Kertész. Władysław Szpilman a écrit Le pianiste, récit de sa vie dans le ghetto de Varsovie et dans la ville de Varsovie.

Proches des mémoires, on trouve les récits de combattants de l’Armée de l’air Pierre Clostermann (Le Grand Cirque), Antoine de Saint-Exupéry (Pilote de guerre, Lettre à un otage), ceux de l’Armée de terre Sven Hassel (La légion des damnés) et Joseph Kessel (Le Bataillon du Ciel) ou de l’US Air Force avec Moritz Thomsen (Mes deux guerres). La Résistance française est documentée dans les œuvres de Louis Aragon (Le Musée Grévin, La Diane française), Marc Bloch (L’Étrange défaite) et Joseph Kessel (L’Armée des ombres). Alain Robbe-Grillet (Le Miroir qui revient) et François Cavanna (Les Russkoffs) ont livré des témoignages à propos du Service du travail obligatoire. Lors de sa détention, le SS commandant d’Auschwitz Rudolf Höss a rédigé des mémoires publiés en 1958[57]. Ernst Jünger a livré dans ses journaux de guerre publiés en 1949 un tableau personnel de la campagne de France de 1940 du côté allemand ainsi que de son expérience d’officier d’Occupation à Paris.

Récits autobiographiques

Le mélange des genres s’accentue. La distinction entre mémoires, souvenirs, autobiographie (et parfois la fiction) devient floue. Les écrivains entreprennent des récits autobiographiques plutôt que des mémoires : François Mauriac (Mémoires intérieurs, Nouveaux Mémoires intérieurs), Blaise Cendrars (L’Homme foudroyé, La Main coupée, Bourlinguer, Le Lotissement du ciel), Simone de Beauvoir (Mémoires d’une jeune fille rangée, La Force de l’âge), Sartre (Les Mots), Bianca Lamblin (Mémoires d’une jeune fille dérangée), Charles Bukowski (Souvenirs d'un pas grand-chose), Frédérick Tristan (Réfugié de nulle part).

De nombreux récits se concentrent sur les années d’apprentissage. Les écrivains n’hésitent pas à donner une tournure romanesque aux souvenirs de leur enfance : Marguerite Yourcenar (trilogie Le Labyrinthe du monde), Marcel Pagnol (romans autobiographiques des Souvenirs d'enfance), Albert Cohen (Ô vous, frères humains), Julien Green (Souvenirs des jours heureux). Georges Perec dans W ou le Souvenir d'enfance fait alterner un chapitre sur deux une fiction et un récit autobiographique.

Mémoires de célébrités

Par abus de langage, les médias qualifient de mémoires indifféremment tout texte autobiographique ou recueil de souvenirs. Les mémoires de musiciens ou de leurs proches (amis, producteurs, managers) sont une tendance : Billie Holiday, Miles Davis, Johnny Cash, Nick Mason, Bill Wyman, Andrew Loog Oldham[58], Ronnie Spector[59], Dee Dee Ramone, Sting, Bob Dylan[60], Ronnie Wood, Eric Clapton, Keith Richards. De grands cinéastes ont pris la plume et rédigé l’histoire de leur vie (Josef von Sternberg, Charlie Chaplin, Leni Riefenstahl), imités par de nombreux comédiens : Arletty, Marlene Dietrich, Jean Marais, Jean-Claude Brialy. Le monde de la télévision et de la radio est aussi représenté : Michel Drucker, Thierry Ardisson, Patrick Sébastien, Claude Villers. Les sportifs ne sont pas en reste, avec Raymond Kopa, Michel Platini, Dominique Rocheteau.

Mémoires d’anonymes

Régulièrement des inconnus entreprennent d’écrire leurs mémoires en raison de leur vie édifiante, de la singularité de leur profession passée, de leur ancienne appartenance à une organisation criminelle ou à une organisation gouvernementale dont les rouages sont mal connus : mémoires d’anciens agents de la CIA (Robert Baer…), mémoires d’agents secrets (Pierre-Henri Bunel, Pierre Martinet…), mémoires de yakuza, mémoires de geisha (Yuki Inoue, Mineko Iwasaki), etc.

Œuvres de fiction

Le genre des mémoires a souvent influencé les procédés dramatiques de l’écriture romanesque. De nombreux romans se présentent comme les mémoires (ou l’autobiographie) de personnages fictifs. Ce parti pris renforce la réalité de l’illusion. Quelques exemples :

- Daniel Defoe, Robinson Crusoé, Mémoires d’un cavalier.

- Laurence Sterne, Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme.

- John Cleland, Mémoires de Fanny Hill, femme de plaisir.

- Honoré de Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées.

- Alfred de Musset, La Confession d'un enfant du siècle.

- Stendhal, Mémoires d’un touriste.

- Charles Dickens, David Copperfield.

- Charlotte Brontë, Jane Eyre.

- Comtesse de Ségur, Mémoires d’un âne.

- Fiodor Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts, Les Carnets du sous-sol.

- Octave Mirbeau, Le Calvaire, Les Mémoires de mon ami, Souvenirs d'un pauvre diable.

- Marcel Proust, À la recherche du temps perdu.

- Roger Martin du Gard, Le Lieutenant-colonel de Maumort.

- Georges Simenon, Les Mémoires de Maigret.

- Frédéric Beigbeder, Mémoires d’un jeune homme dérangé.

- Arthur Golden, Geisha.

- Richard Brautigan, Mémoires sauvés du vent

- Anthony Burgess, Les Puissances des ténèbres.

- les œuvres d’autofiction.

N.B. Pour les mémoires fictifs de personnages réels (comme les Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar); consulter l’article des pseudo-mémoires.

Notes et références

Notes

- La majuscule pourrait distinguer le « genre littéraire » des « ouvrages administratifs ou universitaires » (cf. Jean-Louis Jeannelle, Écrire ses Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », ). Ceci serait confirmé par Le Petit Larousse (à l'entrée « mémoire » : « (Avec une majuscule.) […] Les Mémoires de Saint-Simon »), mais infirmé par Le Petit Robert (à l'entrée « mémoire » : « Écrire ses mémoires », ce qui sous-entend que l'écriture « les Mémoires » serait réservée à un titre d'œuvre, comme le font apparaître dans la même entrée l'exemple précédent « Les Mémoires d'outre-tombe, de Chateaubriand » et l'exemple suivant dû à Gide « Les Mémoires ne sont jamais qu'à demi sincères »).

- Voir la célèbre préface testamentaire.

Références

- Et même des lettres et de l’épopée, d’après Gallica.

- Jean Lafond, La Rochefoucauld, Mémoires, p. 8.

- Ἀνάϐασις (Anabasis) Anabase de Xénophon : livre I.

- Imago Mundi.

- L'annalistique romaine. Tome III, L'annalistique récente ; L'autobiographie politique : fragments, Les Belles Lettres, Collection des universités de France, 2004, « Introduction générale ». Les autobiographies politiques étudiés dans l'ouvrage sont ceux de Sylla, Marcus Aemilius Scaurus, Publius Rutilius Rufus et Quintus Lutatius Catulus. Le premier autobiographe pourrait être l'un des Sempronius Gracchus mais les deux fragments conservés peuvent aussi être une biographie. Tous sont perdus, ne subsiste que les citations et témoignages postérieurs, notamment de Cicéron, Pline, Valère-Maxime, Quintilien.

- Commentarii de Bello Gallico, César, Guerre des Gaules, I.

- Maurice Rat, Jules César, La Guerre des Gaules, p. 5.

- De bello civile, César - Guerre civile - Livre I.

- Factorum dictorumque memorabilium libri IX, Valère Maxime.

- Oration I.

- Ἱστορίαι / historíai ou Ὑπὲρ πολέμων λόγοι / Hupér tôn polémôn lógoi ou De Bello Gottorum De bello gottorum (Reprod.) / ed. Jacobi Mazzochii ; per Christophorum Persona romanum priorem S. Balbinae traductus.

- Ἀνέκδοτα / Historia arcana Gallica - Procope de Césarée (051.?-055.?). Anecdota, ou Histoire secrète de Justinien / traduite de Procope. Géographie du VIe siècle et révision de la numismatique d'après le livre de Justinien... / par M. Isambert. 1856..

- Laura Knight-Jadczyk, Vérité ou Mensonge.

- Pauphilet 1952, p. 3.

- Pauphilet 1952, p. 85.

- Jehans de Joinville, Livre des saintes paroles et des bons faiz de nostre roy saint Looys.

- Pauphilet 1952, p. 197.

- Mémoires de messire Olivier de la Marche, Lyon, 1562.

- Les Mémoires de messire Philippe de Comines, chevalier, seigneur d’Argenton, sur les principaux faicts et gestes de Louis onzième & de Charles huictième son fils, roys de France.

- Marmontel, Élém. litt. Œuv. t. VIII, p. 345 « La première place entre les mémoires expressément écrits pour servir à l’histoire me semble due à ceux de Commines, pour leur solidité, leur ingénuité et leur vérité lumineuse ».

- Pauphilet 1952, p. 947.

- Mémoires de Luther écrits par lui-même, traduits et mis en ordre par Jules Michelet.

- Marmontel, Élém. litt. Œuv. t. VIII, p. 349.

- Sully sur Imago Mundi.

- Cardinal de Retz, p. 38.

- Contre 80 titres environ pour le XVIIe siècle Jean Lafond, La Rochefoucauld, mémoires, p. 7.

- Sur l’identité de la confidente, cf. Cardinal de Retz, p. 37.

- Ces mémoires s’intitulent au départ Vie du cardinal de Rais, cf. Cardinal de Retz, p. 41.

- Cardinal de Retz, p. 39.

- Sur la sincérité de Retz, cf. Cardinal de Retz, p. 43.

- Mémoires pour servir à l’histoire d’Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII Roi de France & de Navarre, Par Madame de Motteville Une de ses Favorites.

- Mémoires de Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon Mémoires de Saint-Simon - texte intégral.

- Mémoires sur la vie de Duclos, écrits par lui-même, Œuvres complètes, Paris, éd. Auger, 1820-1821, t. I, p. lvij-cxxij.

- Mémoires du comte Alexandre de Tilly pour servir à l’histoire des mœurs de la fin du XVIIIe siècle.

- Mémoires du baron de Besenval sur la cour de France.

- Mémoires et lettres de François-Joachim de Pierre, Cardinal de Bernis (1715-1758), publiés avec l’autorisation de sa famille, d’après les manuscrits inédits par Frédéric Masson.

- Mémoires pour servir à la vie de M. De Voltaire, écrits par lui-même.

- Également publié en 1818 dans une édition tronquée, sous le titre Mémoires et correspondance de Mme d’Épinay .

- « Les mémoires de Beaumarchais sont ce que j’ai jamais vu de plus singulier, de plus fort, de plus hardi, de plus comique, de plus intéressant », Voltaire, lettre, .

- Stéphanie-Félicité du Crest, comtesse de Genlis, Mémoires inédits de la comtesse de Genlis, sur le XVIIIe siècle et la Révolution française, t. 7 : depuis 1756 jusqu'à nos jours, Paris, Hachette Livre BNF, , 402 p. (ISBN 2019305879 et 978-2019305871).

- Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, Reine de France et de Navarre, par Mme Campan, lectrice de Mesdames, première femme de chambre de la reine, Paris, Baudoin frères, 1823, 2e édition, 3 vol. Gallica

- La Tour du Pin, Mémoires. Journal d’une femme de cinquante ans 1778-1815.

- Mémoires particuliers de Madame Roland.

- Mémoires de madame la marquise de la Rochejaquelein.

- Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernemens, et des mœurs des principaux États de l'Italie.

- Grégoire Holtz, « Des textes ensauvagés ? L'écriture collective des Mémoires », Poétique, no 165, , p. 37-51 (lire en ligne).

- Sous-titré Journal où se trouve consigné, jour par jour, ce qu’a dit et fait Napoléon durant dix- huit mois.

- Didier Le Gall, Napoléon et le Mémorial de Sainte-Hélène : Analyse d’un discours.

- Pour tout détail concernant les mémoires parus de 1815 à 1848, c'est-à-dire sous la Restauration et le règne de Louis-Philippe Ier, voir l'ouvrage de Zanone 2006, p. 416.

- Rosemary A. Peters, Stealing Things : Theft and the Author in Nineteenth-Century France, « 2. Objects of Fiction, Affairs of State »

- Marie-Françoise Cachin et Laurel Brake, Au bonheur du feuilleton : naissance et mutations d'un genre

- Mémoires sur le règne de Napoléon III : 1851-1864.

- Nikolaus Katzer, « Dans la matrice discursive du socialisme tardif. Les « Mémoires » de Leonid Il´ič Brežnev », Cahiers du monde russe, no 54, (lire en ligne)

- Jean-Louis Jeannelle, Malraux, mémoire et métamorphose, Paris, Gallimard, , 441 p.

- Jean Norton Cru, Témoins. Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928, Paris, Les Étincelles, 1929.

- Voir à ce sujet Frédéric Rousseau, Le Procès des témoins de la Grande Guerre. L’Affaire Norton Cru, Paris, Éditions du Seuil, 2003, spécialement le chapitre 1 de la seconde partie : « Saines colères et vaines polémiques ».

- Rudolf Hoess, Le commandant d’Auschwitz parle.

- Andrew Loog Oldham, Rolling Stoned.

- Ronnie Spector, Vince Waldron, Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, or My Life as a Fabulous Ronette.

- Bob Dylan, Chronicles.

Voir aussi

Bibliographie

- Les éditions du Mercure de France rééditent régulièrement des mémoires dans la collection Le Temps retrouvé.

- Les Français vus par eux-mêmes. Le siècle de Louis XIV, une anthologie des mémorialistes du siècle de Louis XIV, éditée par A. Niderst, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1997.

- Les Français vus par eux-mêmes. Le XVIIIe siècle, anthologie des mémorialistes du XVIIIe siècle, établie et commentée par Arnaud de Maurepas et Florent Bayard, coll. Bouquins, Paris, Robert Laffont, 1999.

- Madeleine Bertaud et André Labertit, De l’Estoile à Saint-Simon. Recherche sur la culture des mémorialistes au temps des trois premiers Bourbon, Paris, Klincksieck, 1993.

- Madeleine Bertaud, François-Xavier Cuche, Le Genre des mémoires. Essai de définition, Paris, Klincksieck, 1995. (ISBN 9782252030042).

- Frédéric Briot, Usage du monde, usage de soi. Enquête sur les mémorialistes d’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1994. (ISBN 9782020197052).

- Frédéric Charbonneau, Les Silences de l’Histoire. Les mémoires français du XVIIe siècle, Presses de l’Université Laval, 2000. (ISBN 9782763778259).

- Robert Ferrieux, La Littérature autobiographique en Angleterre et en Irlande, ouvrage collectif, Paris, éditions Ellipses, , 383 p. (ISBN 978-2-7298-0021-5 et 2-7298-0021-2).

- Noémi Hepp (dir.), La Cour au miroir des mémorialistes, 1530-1682, Paris, Klincksieck, 1991. Colloque. (ISBN 9782252027813).

- Noémi Hepp et J. Hennequin (dir), Les Valeurs chez les mémorialistes français du XVIIe siècle avant la Fronde, AC, 1978.

- Marie-Thérèse Hipp, Mythes et réalités, enquête sur le roman et les mémoires, Paris, Klincksieck, 1976.

- Jean-Louis Jeannelle, Écrire ses mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau, Paris, éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », (ISBN 9782070779994).

- Emmanuèle Lesne, La Poétique des mémoires (1650-1685), Paris, Champion, 1996.

- Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, vol. 2, Paris, Gallimard, , « Les Mémoires d'État : de Commynes à de Gaulle », p. 355-400.

- Albert Pauphilet (édition établie et annotée par), Historiens et chroniqueurs du Moyen Âge : Robert de Clari - Villehardouin - Joinville - Froissart - Commynes, Paris, Gallimard, , 1568 p. (ISBN 2070104281 et 978-2070104284)

- Cardinal de Retz et Michel Pernot (édition de), Mémoires, Folio, , 1245 p. (ISBN 2070412911 et 978-2070412914).

- Damien Zanone, Écrire son temps, les Mémoires en France de 1815 à 1848, Lyon, Presses universitaires de Lyon, , 416 p. (ISBN 978-2-7297-0788-0 et 2-7297-0788-3).

.png.webp)