Vautrin (personnage de Balzac)

Vautrin, de son vrai nom Jacques Collin, est un personnage qui apparaît dans plusieurs romans de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac et qui en est parfois considéré comme une « espèce de colonne vertébrale[1] ».

| Vautrin | |

| Personnage de fiction apparaissant dans La Comédie humaine. |

|

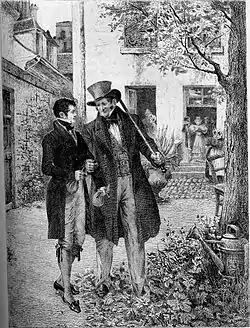

Vautrin avec Rastignac dans la cour de la pension Vauquer (Le Père Goriot). | |

| Origine | France |

|---|---|

| Sexe | Masculin |

| Caractéristique | Jacques Collin de son vrai nom, Trompe-la-Mort ou encore l'abbé Carlos Herrera |

| Entourage | Madame de Saint-Estève, sa tante, Eugène de Rastignac, Lucien de Rubempré |

| Ennemi de | Bibi-Lupin |

| Créé par | Honoré de Balzac |

| Romans | La Comédie humaine : |

Pour la création de Vautrin, Balzac se serait inspiré du personnage historique d'Eugène-François Vidocq (1775-1857), un forçat évadé tout comme Vautrin[2] et de l'escroc Anthelme Collet[3].

Biographie fictive

Illustration d'Honoré Daumier pour Le Père Goriot, XIXe siècle.

Vautrin (Jacques Collin de son vrai nom) est un ancien forçat, bien que les dates varient selon les romans, parfois né en 1799 comme Balzac, le passé chargé de Vautrin oriente sa naissance vers 1780, il a en effet 40 ans dans le père Goriot qui se déroule en 1821.

Évadé du bagne de Toulon et du bagne de Rochefort, chef d'une bande de truands (« Les Dix Mille »), qui se cache sous divers pseudonymes : Vautrin, Trompe-la-Mort, M. de Saint-Estève, Carlos Herrera puis William Barker.

C’est un homme qui en impose par son autorité naturelle. Il possède un savoir considérable grâce à son réseau. Il a fait de bonnes études dans un collège d'oratoriens (comme Balzac). Son dévouement à aider « les jeunes qui ont de l’ambition » (d’abord Eugène de Rastignac, puis Lucien de Rubempré), va jusqu’à le pousser à tuer.

Cependant, dans Splendeurs et misères des courtisanes, après le suicide de son protégé Lucien, il finit par entrer dans le droit chemin et devient chef de la police. Eugène de Rastignac, qu’il veut aider à faire fortune, désapprouve ses moyens, car Vautrin ne cache pas qu’il est prêt à tuer.

Dans Le Père Goriot, le chef de police, Bibi-Lupin, qui se présente sous le nom de Gondureau à Mlle Michonneau et Poiret, leur raconte que Collin a été condamné à vingt ans de bagne pour un faux meurtre commis par un autre, un beau jeune homme Théodore Calvi, un corse, que Collin aimait beaucoup et qui était joueur (dans Splendeurs et misères des courtisanes, on apprendra que Collin avait été condamné à cinq ans et que le reste résultait de tentatives d'évasion).

Il doit son surnom au fait qu'il n'a jamais risqué une condamnation à mort. Gondureau leur apprend aussi que Trompe-la-Mort n’aime pas les femmes, mais plutôt les hommes.

À l’aide de Mlle Michonneau, Gondureau veut se rendre compte si le prétendu Vautrin est en effet Trompe-la-Mort : il lui donne un flacon contenant une drogue qui doit simuler une apoplexie. Dès qu’elle sera seule avec l’homme évanoui, elle devra lui appliquer un coup sur l’épaule droite pour faire y apparaître les lettres TF (avec lesquelles on marquait les forçats). Le plan est exécuté le et Vautrin est reconnu comme Collin. Mlle Michonneau avertit la police, qui apparaît peu après que Vautrin s'est réveillé. On le met au bagne de Rochefort.

Il réapparaît en 1822 dans Illusions perdues sous le nom du prêtre Carlos Herrera, sans qu’on sache d’abord sa véritable identité. Collin/Herrera empêche Lucien de Rubempré de se suicider en lui proposant un pacte : lui, Herrera, l’aidera à faire fortune à la condition que Lucien lui obéisse aveuglément.

C’est dans Splendeurs et misères des courtisanes qu’on saura comment le bagnard est devenu prêtre : Jacques Collin, évadé moins de deux ans après avoir été arrêté, avait trouvé ce moine, Carlos Herrera, un homme que personne ne connaissait, dont il était alors très simple de prendre l’identité. Il a tué le vrai prêtre et a modifié son visage à l’aide de substances chimiques pour avoir une certaine ressemblance avec Herrera.

Lucien apprend peu à peu la véritable identité de Collin, mais il obéit au pacte. La belle vie des deux (voir Splendeurs et misères des courtisanes) finit avec le suicide d’Esther en 1829, dont on les tient responsables : ils sont tous deux arrêtés. Herrera réussit presque à persuader le juge d’instruction de son identité de prêtre, mais Lucien succombe et révèle tout. Quant à Vautrin, lorsqu’on lui demande les motifs de son affection pour Lucien, il prétend, chose peu vraisemblable, que celui-ci est son fils.

Lucien avait écrit avant sa mort une lettre au juge d’instruction dans laquelle il se rétracte complètement : il y a donc de nouveau de l’incertitude sur l’identité du prétendu Herrera.

Quand, dans la cour de la prison, il rencontre d’anciens camarades, Collin apprend qu’un homme surnommé Madeleine, son camarade de chaîne à Rochefort, pour qui il avait aussi de l’affection, attend son exécution. Collin réussit à parler à Théodore/Madeleine et conçoit un plan pour faire sortir plusieurs de ses camarades de prison.

Il se présente devant le juge d’instruction et avoue sa véritable identité en faisant en même temps la proposition de changer de camp. Il deviendra alors espion de police, à la condition que Madeleine ne soit pas renvoyé à Rochefort.

Un petit paragraphe à la fin du livre apprend qu’il a pris le poste de Bibi-Lupin, l'ancien chef de la Sûreté, en 1830 et qu’il s’est retiré en 1845.

Quand Charles Rabou écrit la fin du Député d'Arcis, il fait encore une fois reparaître Vautrin, mais sans pouvoir reproduire le caractère et le génie de l'ancien forçat. Dans ce roman, Vautrin découvre qu'il a un fils (peu vraisemblable, puisqu'il n'aimait pas les femmes) et finit par être tué par un faussaire. Aujourd'hui, Le Député d'Arcis est généralement publié dans sa version inachevée.

Une première ébauche de ce personnage apparaît, en 1833, dans Ferragus, qui est lui aussi un ancien forçat, expert en déguisements et en usurpation d'identités, chef des « Dévorants ».

L'homosexualité de Vautrin

Vautrin est considéré comme un personnage homosexuel de la littérature française. En effet, ce qui frappe chez cet ancien forçat évadé, endurci par le bagne et la cavale, c'est son attachement sans borne pour de jeunes hommes, dont il devient le protecteur prêt à tout. On l'a dit, il tente de séduire Rastignac, ce qui échoue, puis Lucien Chardon à la fin d'Illusions perdues, lequel, au bord du suicide, accepte. Cette protection est au début paternelle, un riche abbé espagnol sauve un jeune homme désespéré. Mais Vautrin veut faire de Lucien l'instrument de sa propre vengeance contre la société. Leur relation devient une relation de domination, d'abord de Herrera sur Lucien, mais à la mort de Lucien, le désespoir de Jacques Collin montre son attachement extraordinaire.

Ce qui semble corroborer la thèse de l'homosexualité de Vautrin, évoquée par Félicien Marceau, dans son ouvrage Balzac et son monde : « Dès les premières tentatives de Vautrin auprès de Rastignac et dans la marmelade de mots dont il l’embrouille, il me semble que l’homosexualité se révèle. « Mais je vous aime, moi, lui dit-il… Un homme est un dieu quand il vous ressemble. » (Le Père Goriot) », c'est surtout la quatrième partie de Splendeurs et misères des courtisanes où apparaît l'ancien compagnon de chaîne de Jacques Collin à Rochefort, le jeune Corse Théodore Calvi. Celui-ci, surnommé Madeleine par ses compagnons de bagne, est désigné comme étant la « tante » de Vautrin, ce que Balzac explique comme suit :

« Pour donner une vague idée du personnage que les reclus, les argousins et les surveillants appellent une « tante », il suffira de rapporter ce mot magnifique du directeur d'une des maisons centrales au feu Lord Durham, qui visita toutes les prisons lors de son séjour à Paris. […] Le directeur, après avoir montré toute la prison, les préaux, les ateliers, les cachots, etc., désigna du doigt un local, en faisant un geste de dégoût. « Je ne mène pas là Votre Seigneurie, dit-il, car c'est le quartier des 'tantes'… — Hao ! fit Lord Durham, et qu'est-ce ? — C'est le troisième sexe, milord. » »

— Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes, éd. Le Livre de poche, 1963, p. 503.

Le dialogue entre Jacques Collin, sous les traits de l'abbé espagnol, et le jeune condamné à mort montre la misogynie du vieux forçat, et l'attachement réciproque des anciens compagnons de chaîne[4]. Il dit en effet : « Les hommes assez bêtes pour aimer une femme périssent toujours par là », puis « [Les femmes] nous ôtent notre intelligence » et le jeune Théodore achève par : « Ah ! si je veux vivre, c'est maintenant pour toi plus que pour elle. »

Balzac est donc un des premiers romanciers du XIXe siècle à évoquer la question de l'homosexualité masculine, qu'il place dans le personnage de Vautrin, fascinant forçat, en lutte permanente contre la société. Cela montre aussi la prudence de Balzac avec un sujet épineux à l'époque car Vautrin est en trame de fond dans tout le roman sans en être réellement le personnage principal (excepté dans la quatrième partie), et son fort attachement pour Lucien n'est jamais explicité tout en étant toujours présent.

Le cycle de Vautrin

Vautrin est un personnage important de La Comédie humaine. Il apparaît dans :

Le personnage se trouve aussi dans une pièce de théâtre :

- Vautrin, interdite en 1840.

- Vautrin d’Edmond Guiraud, à la Comédie-Française en 1922, remontée pour la radio (1re diffusion : 24/09/1961 France 3 Nationale) en 1961.

Son nom est mentionné dans :

Représentation

- Gabriel Signoret dans Le Père Goriot (1921).

- Lionel Barrymore dans Le Père Goriot (1926).

- Michel Simon dans Vautrin (1943).

- Pierre Renoir dans Le Père Goriot (1944).

- Willy A. Kleinau dans Karriere in Paris (1952)[5].

- Alexandre Rignault dans Vautrin (1957).

- Andrew Keir dans Père Goriot (1968)[6].

- Roger Jacquet dans Le Père Goriot (téléfilm, 1972).

- Georges Géret dans Splendeurs et misères des courtisanes (feuilleton télévisé, 1975).

- Jean-Pierre Cassel dans Rastignac ou les Ambitieux[7] (mini-série, 2001).

- Tchéky Karyo dans Le Père Goriot (téléfilm, 2004).

Adaptations

- Vautrin, adaptation théâtrale d'Edmond Guiraud, à la Comédie-Française ; cette adaptation a été radiodiffusée sous la direction artistique de Jacques Reynier le sur France 3 Nationale.

- Vautrin, film français de Pierre Billon (1943).

- Vautrin, adaptation télévisée de Maurice Leroux diffusée en trois parties en 1957 : La Pension Vauquer, La Maison d'Esther, L'Adjuration de Vautrin.

- Monsieur Vautrin, adaptation théâtrale du personnage de Balzac par André Charpak, au théâtre Récamier.

- Vautrin, adaptation théâtrale du personnage de Balzac extrait du Père Goriot, créé le par Le Théâtre du Campagnol, mise en scène de Jean Gillibert et Jean-Claude Penchenat.

Bibliographie

Études générales sur Balzac et La Comédie humaine

- Pierre Abraham, Créatures chez Balzac, Paris, Gallimard, Paris, 1931.

- Arthur-Graves Canfield, « Les personnages reparaissants de La Comédie humaine », Revue d’histoire littéraire de la France, janvier-mars et avril- ; réédité sous le titre The Reappearing Characters in Balzac’s « Comédie humaine », Chapell Hill, University of North Carolina Press, 1961 ; réimpression Greenwood Press, 1977.

- Anatole Cerfberr et Jules Christophe, Répertoire de « La Comédie humaine » de Balzac, introduction de Paul Bourget, Paris, Calmann-Lévy, 1893.

- Charles Lecour, Les Personnages de « La Comédie humaine », Paris, Vrin, 1967.

- Félix Longaud, Dictionnaire de Balzac, Paris, Larousse, 1969.

- Fernand Lotte, Dictionnaire biographique des personnages fictifs de « La Comédie humaine », avant-propos de Marcel Bouteron, Paris, José Corti, 1952.

- Félicien Marceau, Les Personnages de « La Comédie humaine », Paris, Gallimard, 1977, 375 p.

- Félicien Marceau, Balzac et son monde, Paris, Gallimard, 1970, coll. « Tel » ; édition revue et augmentée, 1986, 684 p. (ISBN 2070706974).

- Pierre-Georges Castex, Roland Chollet, Madeleine Ambrière-Fargeaud et Pierre Barbéris, Honoré de Balzac : La Comédie humaine, t. XII, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade » (no 292), , 2000 p. (ISBN 2-07-010664-0, présentation en ligne).

- Anne-Marie Meininger et Pierre Citron, Index des personnages fictifs de « La Comédie humaine », Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1981, t. XII (ISBN 2070108775), p. 1247-1251.

- Anatole Cerfberr et Jules Christophe, Répertoire de « La Comédie humaine » de Balzac, introduction de Boris Lyon-Caen, Paris, Garnier, 2008 (ISBN 9782351840160).

Études sur Vautrin

- (en) Jean-Pierre Barricelli, « The Social and Metaphysical Rebellions of Vautrin and the “Innominato” », The Comparatist: Journal of the Southern Comparative Literature Association, , no 5, p. 19-29.

- (en) Richard M. Berrong, « Vautrin and Same-Sex Desire in Le Père Goriot », Nineteenth-Century French Studies, automne 2002-hiver 2003, no 31, vol. 1-2, p. 53-65.

- Marcel Bouteron, « En marge du Père Goriot : Balzac, Vidocq et Sanson », Revue des Deux Mondes, , p. 109-124 (lire en ligne). Article repris dans : Marcel Bouteron, « Un dîner avec Vidocq et Sanson (1834) », Études balzaciennes, Paris, Jouve, , p. 119-136.

- Annie Brudo, « Langage et représentation dans Vautrin », L’Année balzacienne, 1997, no 18, p. 311-324.

- Philippe Berthier, « Balzac du côté de Sodome », dans L'Année balzacienne, Paris, Garnier, 1979, p. 147-177.

- Étienne Brunet, « Que l’emprunt vaut rin », French Review, , no 64, vol. 2, p. 273-288.

- (en) A. S. Byatt, « The Death of Lucien de Rubempré », The Novel: Volume 2: Forms and Themes, Franco Moretti, Éd., Princeton, Princeton UP, 2006, p. 389-408.

- (en) Adrian Cherry, « Vautrin : Continuation and End », USF Language Quarterly, 1965, no 4, vol. 1-2, p. 8-12.

- Pierre Citron, « La dernière incarnation de Vautrin » L’Année balzacienne, Paris, Garnier Frères, 1967, p. 375-377.

- Wayne, J. Conner, « Vautrin et ses noms », Revue des sciences humaines, 1959, no 95, p. 265-273.

- Robert T. Denommé, « Création et paternité : le personnage de Vautrin dans La Comédie humaine », Stanford French Review, hiver 1981, no 5, vol. 3, p. 313-326.

- (en) Nilli Diengott, « Goriot vs. Vautrin: A Problem in the Reconstruction of Le Père Goriot’s System of Values », Nineteenth-Century French Studies, automne-hiver 1986-1987, no 15, vol. 1-2, p. 70-76.

- Rose Fortassier, « Chansons dans La Comédie humaine ou le répertoire de Vautrin », Lettres et réalités, Aix-en-Provence, PU de Provence, 1988, p. 97-116.

- Alfred Glauser, « Balzac/Vautrin », Romanic Review, , no 79, vol. 4, p. 585-610.

- Jane Alison Hales, « Vautrin, génie balzacien ? », USF Language Quarterly, 1980, no 19, vol. 1-2, p. 19-24.

- (en) Rayner Heppenstall, « Balzac's Policemen », Journal of Contemporary History, vol. 8, no 2, , p. 47-56 (JSTOR 259993).

- Björn Larsson, « Les vies posthumes de Trompe-la-mort », Résonances de la recherche, Kerstin Jonasson, Véronique Simon, Bengt Novén, Lars-Göran Sundell, Gunilla Ransbo, Maria Walecka-Garbalinska, Éd. Uppsala, Uppsala University, 1999, p. 247-256.

- Alex Lascar, « Vautrin, du roman au théâtre », L’Année balzacienne, 2000, no 1, p. 301-314.

- (en) Michael Lucey, « The Misfit of the Family: Balzac and the Social Forms of Sexuality », Durham, Duke UP, 2003.

- (en) Jayashree Madapusi, « The Secrecy of Vautrin (The 'Criminal and the Enemy') and His Society of Ten Thousand in Balzac’s La Comédie humaine », History of European Ideas, , no 19, vol. 1-3, p. 87-92.

- Roch L. Mirabeau, « Vautrin et le mythe balzacien », Nineteenth-Century French Studies, 1978, no 6, p. 189-198.

- (en) Martha Niess Moss, « The Metamorphosis of Vautrin in Balzac’s Comédie humaine », Romance Notes, 1979, no 20, p. 44-50.

- Yoshie Oshita, « De l’entrée à la sortie de Vautrin dans Le Père Goriot », L’Année balzacienne, 1989, no 10, p. 233-243.

- Jacques-Henri Périvier, « Genèse juridique du personnage criminel dans La Comédie humaine », Revue d'histoire littéraire de la France, Paris, Armand Colin, no 1 (87e année), , p. 46-67 (lire en ligne).

- Marcel Reboussin, « Vautrin, Vidocq et Valjean », The French Review, vol. 42, no 4, , p. 524-532 (JSTOR 385637).

- (en) Lawrence R. Schehr, « Descant », The Rhetoric of the Other: Lesbian and Gay Strategies of Resistance in French and Francophone Contexts, Martine Antle, éd. et intro., Dominique D. Fisher, éd. et intro., New Orleans, UP of the South, 2002, p. 1-16.

- (en) Lawrence R. Schehr, « A Queer Theory Approach: Gender and Genre in Old Goriot », Approaches to Teaching Balzac’s Old Goriot, Michal Peled Ginsburg, éd. et intro., New York, Modern Language Association of America, 2000, p. 118-125.

- Paul Vernière, « Balzac et la genèse de « Vautrin » », Revue d'histoire littéraire de la France, no 1 (48e année), , p. 53-68 (lire en ligne).

- P. J. Wagstaff, « Vautrin et Gaudet d’Arras : nouvelle évaluation de l’influence de Restif sur Balzac », L’Année balzacienne, 1976, p. 87-98.

Notes et références

- Pléiade 1981, p. 1244.

- Dominique Rincé et Bernard Lecherbonnier, Littérature XIXe siècle. Textes et documents, France, Éditions Nathan, (ISBN 2-09-178861-9), p. 226.

- Remy de Gourmont, Épilogues : Réflexions sur la vie (1899-1901), Mercure de France (Paris), 1910-1923, 341 p. (lire en ligne), p. 59.

- Jean-Yves Alt, « « L'homosexualité » dans « La comédie humaine » de Balzac », sur blog.com, Contribution subjective à une mémoire gaie : littérature, cinéma, arts, histoire..., (consulté le ).

- (en) Karriere in Paris sur l’Internet Movie Database

- (en) Père Goriot sur l’Internet Movie Database

- (en) Rastignac ou les Ambitieux sur l’Internet Movie Database.