Roman-mémoires

Le roman-mémoires est un genre littéraire de roman dans lequel le récit, bien que fictif, est présenté sous la forme de mémoires.

Le roman-mémoires est la forme classique de la fiction en France entre 1728 et 1750. Issu des pseudo-mémoires du dernier quart du XVIIe siècle, il s’en distingue par le fait que le je-narrateur ne vise pas à donner sa version particulière de faits historiques auxquels il a participé, mais à s’interroger sur lui-même, plus particulièrement sur sa vie sentimentale. Ce changement de perspective vise avant tout à la découverte de l’être et finalement du bonheur. L’analyse psychologique y occupe donc le devant de la scène. C’est le « moi » qui est le centre du récit, et non plus les aventures singulières empruntées au roman baroque.

Le personnage principal du roman-mémoires effectue ainsi un récit à la première personne de sa vie qui prend toutes les apparences d’une véritable autobiographie. Le roman-mémoires se revendique d’emblée cependant comme œuvre de fiction, même si des personnages et des événements historiques ayant réellement existé y sont quelquefois insérés, de façon à « authentifier » le récit en augmentant l’effet de réel.

La biographie mise en œuvre dans le roman-mémoires se distingue des pseudo-mémoires en ce que le narrateur n’est pas une personne connue, dont l’identité est endossée par un auteur relatant, avec plus ou moins de fidélité, l’histoire à sa place, comme c’est le cas dans les Mémoires de M. d’Artagnan de Courtilz de Sandras (1700). Elle se distingue également des autobiographies romancées, comme le Page disgracié de Tristan L'Hermite (1643), en ce que, même si la narration emprunte effectivement des éléments diégétiques à la vie de son auteur, le Page disgracié n’est pas une autobiographie.

L’importance du roman-mémoires comme mode de récit réside dans les possibilités d’analyse et d’exploration de la personnalité du narrateur que cette forme permet. Le caractère entièrement fictif du roman-mémoires est donc pleinement assumé par son narrateur, même si celui-ci cherche à donner à son récit toutes les apparences – formelles (épistolaire, comme dans la Vie de Marianne) ou événementielles (un bref récit de vie effectué de façon fortuite à l’occasion d’une rencontre de passage dans une auberge, comme dans Manon Lescaut) – d’une biographie réelle, dont l’acte d’écriture ne se distingue que comme acte de pure création et non de recréation en référence au réel[1]. Le caractère subjectif de ce mode de narration a permis l’existence de personnages à la psychologie plus subtile et plus complexe que ceux des romans précédents où le narrateur était externe au récit.

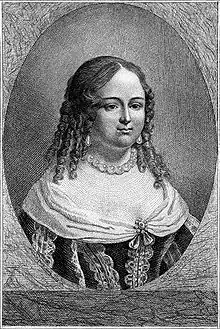

On considère que le premier exemple de roman-mémoires est les Mémoires de la vie d’Henriette-Sylvie de Molière publiés par Marie-Catherine de Villedieu en 1672[2], mais l’« âge d’or » du genre est la littérature du XVIIIe siècle. Prévost s’est fait connaître dans ce genre avec ses Mémoires et aventures d’un homme de qualité qui s’est retiré du monde, d’où est tiré la célèbre Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut. Marivaux s’est également illustré dans le genre du roman-mémoires, notamment avec le Paysan parvenu et, surtout, la Vie de Marianne, où il a utilisé dans le roman-mémoires la technique diégétique du roman épistolaire, puisque la protagoniste raconte son histoire à sa correspondante la demande de celle-ci, technique permettant de faire jouer un rôle au destinataire dans l’accession du récit au statut de littérature[3]. La Religieuse de Diderot fonctionne selon le même principe épistolaire, à cela près que le correspondant auquel elle est adressée est bien réel : il s’agit du marquis de Croismare, victime d’une mystification de la part de ses amis, au nombre desquelles on trouvait Diderot, visant à le faire revenir à Paris, qu’il avait quitté pour la Normandie. C’est dire si le genre était lu et apprécié. Un roman-mémoires comme les Malheurs de l'amour de Claudine de Tencin (1747) fit même partie jusqu’en 1760, avec les Lettres d'une Péruvienne ou les Confessions du comte de *** de Duclos des neuf romans les plus lus en France[4].

Les Égarements du cœur et de l’esprit ou Mémoires de M. de Meilcour (1736) de Crébillon fils sont une bonne illustration de ce qu’a pu produire le genre romanesque du roman-mémoires dans la première moitié du XVIIIe siècle, alors que, par contraste, les Amours du chevalier de Faublas (1787-90) de Louvet de Couvray, dont la publication s’achève pendant la Révolution, marquant l’abandon par Louvet du roman au profit du journalisme politique, évolue de la frivolité initiale pour s’achever sur une fin très sombre, qui laisse déjà présager l’avènement du romantisme au siècle suivant.

Notes

- Loïc Thommeret, La Mémoire créatrice, Paris, L’Harmattan, 2006, (ISBN 9782296008267), p. 20-21.

- René Démoris, Préface des Mémoires de la vie d’Henriette-Sylvie de Molière, Desjonquères, Paris, 2003, (ISBN 9782843210549), p. 18 & 29.

- Loïc Thommeret, op. cit., p. 119.

- Daniel Mornet, « Les Enseignements des bibliothèques privées (1750-1780) », Revue d'Histoire littéraire de la France, Paris, Colin, 1910, p. 449-496.

Références

- Florence Magnot-Ogilvy, La Parole de l’autre dans le roman-mémoires : (1720-1770), Louvain ; Dudley, Peeters, 2004, 395 p., (ISBN 9782877238045)

- Ulla Musarra-Schrøder, Le Roman-mémoires moderne : pour une typologie du récit à la première personne, précédé d’un modèle narratologique et d’une étude du roman-mémoires traditionnel de Daniel Defoe à Gottfried Keller, Amsterdam, APA, Holland University Press, 1981, 393 p., (ISBN 9789030212362) ;

- (en) Philip R. Stewart, Imitation and Illusion in the French Memoir-Novel, 1700-1750. The Art of Make-Believe, New Haven & London, Yale University Press, 1969, 350 p., (ISBN 9780300011494) ;

- Jean Sgard, L’Abbé Prévost : Labyrinthes de la mémoire, Paris, PUF, 1986, 239 p., (ISBN 9782130392828) ;

- Loïc Thommeret, La Mémoire créatrice. Essai sur l’écriture de soi au XVIIIe siècle , Paris, L'Harmattan, 2006, 273 p., (ISBN 9782296008267).