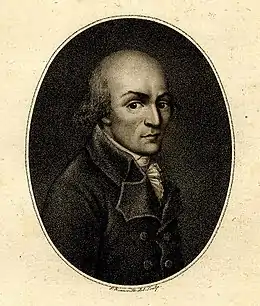

Jean-Baptiste Louvet de Couvray

Jean-Baptiste Louvet, dit Louvet de Couvray, ou de Couvrai[1], est un écrivain et un homme politique français, né le à Paris, où il est mort le .

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 37 ans) Paris |

| Pseudonyme |

Auteur de Faublas |

| Nationalité | |

| Activités |

| Membre de |

|---|

Des débuts de romancier à succès

Il est né à Paris le dans la paroisse Saint-Jacques-la-Boucherie. Il est le quatrième enfant de Louis Louvet, marchand mercier papetier, et de Marie-Louise Louvet. La famille Louvet connaît une situation économique difficile : l'année précédant sa naissance, et à la suite du surendettement de son mari, Mme Louvet a obtenu la séparation de biens (et la restitution théorique de sa dot)[2]. M. et Mme Louvet continuent cependant leur commerce[3].

Mis en nourrice à la campagne, Jean-Baptiste Louvet connaît à son retour une enfance malheureuse auprès d'un père décrit comme « dur et brutal », qui préfère son frère aîné, Pierre-Louis (celui-ci succède à son père comme marchand-papetier ; il est emprisonné quelque temps en messidor an II sous l'accusation d'avoir vendu un pamphlet, mais il renie son cadet proscrit).

Jean-Baptiste suit des études, peut-être au collège, et acquiert une bonne connaissance des auteurs latins[4], avant de devenir, à 17 ans, secrétaire du minéralogiste Philippe-Frédéric de Dietrich de l’Académie des sciences, puis commis chez le libraire-imprimeur Prault, imprimeur de l'Encyclopédie méthodique, au quai des Grands-Augustins.

Il est amoureux de Marguerite Denuelle, fille de Claude Denuelle, ancien marchand de vin privilégié du roi, et de Marie Simone Barraud. Marguerite est née le à Beaujeu. Elle a été mariée par ses parents et contre son gré à François Théodore Cholet, marchand joaillier quai des Orfèvres qui fait rapidement faillite et dont elle obtient la séparation de biens en [5].

Louvet publie en 1787 une Année de la vie du chevalier de Faublas, première partie de son grand roman les Amours du chevalier de Faublas, qui connaît un grand succès. Suivent la publication en 1788 de Six semaines de la vie du chevalier de Faublas et en 1790 de la Fin des amours du chevalier de Faublas. Grâce à la petite fortune que lui rapporte les ventes de l’ouvrage, il s’installe en 1789 à Nemours, où Mme Cholet, qu’il nomme Lodoïska (en référence à l’une des héroïnes de son roman), le rejoint bientôt.

Malgré son engagement dans la Révolution, il continue à se consacrer à la littérature. En 1791, il publie un second roman, Émilie de Varmont, ou le Divorce nécessaire et les amours du curé Sévin ; et tente une carrière théâtrale avec la Grande Revue des armées blanche et noire, l’Anobli conspirateur, l’Élection et l’audience du grand Lama Sispi (c’est-à-dire le pape Pie VI). Par ailleurs, il participe au Journal des débats et des décrets. La même année, deux œuvres lyriques (Lodoïska de Cherubini, le 18 juillet, au théâtre Feydeau, et Lodoïska, ou les Tartares de Rodolphe Kreutzer, 1er août, salle Favart) sont tirées de son premier roman, les Amours du chevalier de Faublas.

Le révolutionnaire

.JPG.webp)

Lorsque commence la Révolution, il s’enflamme. En , après la marche de manifestants parisiens sur Versailles et le retour de la famille royale à Paris, Mounier dénonce ce coup de force. Louvet lui répond dans Paris justifié, contre M. Mounier. Après la parution de cette brochure, membre de la section des Lombards, il entre au club des Jacobins. Le , il se présente à la barre de l'Assemblée pour demander un décret d’arrestation contre les Princes et les émigrés ; sa pétition, qui connaît un succès immédiat, est décrétée d’impression.

Proche des Girondins, qui dominent à gauche de l’Assemblée législative, il fait, le , aux Jacobins (où il est nommé au Comité de correspondance) un discours en faveur de la guerre et lance, en mars, la Sentinelle, un journal placardé sur les murs et financé par le ministère de l'Intérieur. Pendant l’été 1792, il polémique contre La Fayette et la Cour.

Le 10 août 1792, il prend part à l’insurrection qui conduit à la chute de la royauté et justifie, dans son journal, les massacres de Septembre. Élu le 8 septembre député par le département du Loiret, le 8e sur 9 avec 323 voix sur 350 votants, à la Convention nationale, marqué très tôt par d’anciennes convictions républicaines et l’athéisme, il s’aligne sur les positions de la Gironde et prononce, le 29 octobre, une attaque contre Robespierre (qu’il fait publier sous le titre À Maximilien Robespierre et à ses royalistes). Lors du procès de Louis XVI, il se prononce pour l’appel au peuple, contre la peine de mort et pour le sursis.

Le , les sections de Paris réclament sa mise en accusation. Après les journées du 31 mai et du 2 juin 1793, qui voient la mise en accusation des chefs de la Gironde, Louvet se rend à Caen, où il essaie en vain de dresser la Normandie contre la Convention. Rejoint par Lodoïska qui vient de divorcer, il l’épouse, avant de passer en Bretagne puis en Gironde avec Guadet. Ne trouvant aucun abri sûr, il rejoint Paris le , où il se cache plusieurs mois. En , il passe en Suisse par le Jura et s’installe avec son épouse dans le hameau de Saint-Barthélemy, près d'Échallens dans le canton de Vaud où, le 22 septembre, Lodoïska accouche d’un fils, Félix (1794-1845).

Après le 9 Thermidor, Louvet rédige une lettre à la Convention réclamant la fin de sa proscription, Appel des victimes du , aux Parisiens du 9 Thermidor. De retour à Paris en , Louvet ouvre une librairie-imprimerie au Palais-Royal, devenu Palais-Égalité, en association avec la veuve Gorsas. Aussitôt, il publie un récit de sa proscription, Quelques notices pour l’histoire et le récit de mes périls depuis le . Grâce à l’intervention de Marie-Joseph Chénier, le 18 ventôse an III (), un décret est voté, réintégrant les derniers Girondins encore proscrits à la Convention; il fait sa rentrée le 28 ventôse. Fidèle à ses convictions, mais inquiet devant le retour des royalistes, avec la Terreur blanche, il combat à la fois le jacobinisme et la réaction thermidorienne, notamment dans la Sentinelle, qui reparaît comme journal en feuillets. Lors de l'insurrection du 1er prairial an III, il demande des mesures énergiques contre les manifestants, alors que la Convention est envahie, et rédige une proclamation aux citoyens les appelant à défendre l'assemblée, qu'il fait voter. Cette action lui vaut d'être chargé de prononcer l'oraison funèbre de Féraud. De même, il rompt avec Lanjuinais et Henry-Larivière, qui pactisent avec les meneurs de la réaction royaliste. Lors de l’insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV, il vient au nom des comités donner à la Convention l'assurance qu'ils ne céderaient pas à la pression de la rue et se voit confier par ses collègues, comme au 1er prairial, la rédaction d'une proclamation au peuple français. Après les événements, il demande l’arrestation de Saladin et de Rovère, complices des émeutiers. Cette attitude en fait la cible de la jeunesse dorée, qui s'ameute contre lui à l'assemblée, dans les rues et jusque devant sa librairie du Palais-Royal, tandis que la presse adverse l'attaque en le traitant de « terroriste » ou de « buveur de sang »[6].

Le , il fait partie des onze membres de la commission chargée de réviser la constitution (qui aboutira à la décision de rédiger une nouvelle constitution). Il est élu à la présidence de la Convention du 19 juin au , puis au comité de salut public, le 15 messidor an III (), et au comité chargé de rédiger la nouvelle constitution, le 3 juillet. À cette époque, il se lie d’amitié avec Benjamin Constant, qu’il engage à soutenir la politique de la Convention.

Après son adoption par la Convention et sa ratification par référendum, la constitution est proclamée le 23 septembre. Le 23 vendémiaire an IV (), Louvet se fait élire au Conseil des Cinq-Cents par 19 départements — il opte pour la Haute-Vienne. Au même moment, il est nommé à l’Institut national des sciences et des arts, nouvellement créé, dans la classe de grammaire. Malade, Louvet fait partie du tiers du Conseil des Cinq-Cents exclu par tirage au sort la 1re prairial an V (). Pris à partie par la jeunesse royaliste dans sa librairie, il déménage dans le faubourg Saint-Germain et installe sa librairie au 136-140 rue de Grenelle (ancien siège de l'Institut national de l'information géographique et forestière).

Nommé consul à Palerme par le Directoire, il meurt de tuberculose et d’épuisement avant de rejoindre son poste, à son domicile, rue de Grenelle, le , à une heure du matin, à seulement 37 ans[7]. Son épouse tente de se suicider à l’opium. Le lendemain, Benjamin Constant publie un éloge dans la Sentinelle. Le 26 octobre, son ami Honoré Riouffe prononce un éloge funèbre au Cercle constitutionnel.

Lodoïska conserve le cercueil de plomb de son époux dans leur appartement. Le 29 germinal an VI (), elle le fait inhumer dans le jardin du château de Chancy, dans la commune de Presnoy, près de Montargis, où elle va s’installer[8]. Elle meurt le dans l’incendie de sa chambre et est enterrée aux côtés de son époux. En 1845, à la mort de Félix Louvet, le château est vendu, et les corps de Louvet et de sa femme sont transférés au cimetière de Montargis.

Les Mémoires de Louvet

En 1795, Louvet publie, sous le titre de Quelques notices pour l’histoire et le récit de mes périls depuis le , une partie de ses Mémoires. Rédigés dans la clandestinité, dans ses diverses cachettes, ces Mémoires donnent une image vive des périls des Girondins en fuite. Ils constituent un document important pour l’étude de la psychologie sous la Révolution, Louvet décrivant dans un style enlevé son état d’esprit et ses choix politiques. La première édition complète des Mémoires de Louvet de Couvrai, préfacée et annotée par Alphonse Aulard, a été publiée à Paris en 1889.

Postérité

Aujourd’hui, Louvet de Couvray est surtout connu pour son roman les Amours du chevalier de Faublas qui a connu de nombreuses rééditions, imitations et adaptations. Il a inspiré plusieurs livrets d'opéra, notamment Lodoïska de Luigi Cherubini (livret de Claude-François Fillette-Loraux) et Lodoïska ou les Tartares de Rodolphe Kreutzer (livret de Jean-Élie Bédéno Dejaure), tous deux créés en 1791, ou encore Der Rosenkavalier (Le Chevalier à la rose en français) de Richard Strauss, sur un livret de Hugo von Hofmannsthal[9].

Œuvres

- Une année de la vie du Chevalier de Faublas, Londres et Paris, 1786, 4 vol. in-16

- Une année de la vie du chevalier de Faublas. Précédé d'une épître dédicatoire, Londres, et Paris, l'auteur, 1787, 5 tomes en 2 vol. in-12 (2e édition, Londres et Paris, Bailly ; l'auteur, 1790, 5 vol. in-12)

- Six semaines de la vie du chevalier de Faublas, pour servir de suite à sa première année, Londres et Paris, Bailly, 1788, 2 vol. in-12 (2e édition, 1791, 2 vol. in-12)

- Paris justifié contre M. Mounier, par M. Louvet de Couvrai, Paris, Bailly, 1789, in-8°, 54 pages

- La Fin des amours du chevalier de Faublas, Londres et Paris, Bailly, 1790, 6 vol. in-12

- Vie et amours du chevalier de Faublas, seconde édition, revue, corrigée et augmentée, Londres et Paris, chez Bailly, 1790, 13 vol. in-18

- Pétition individuelle des citoyens de la section des Lombards, prononcée à la barre de l'Assemblée nationale, le , par M. Jean-Baptiste Louvet ; suivie de la réponse de M. le Président : imprimé par ordre de l'Assemblée nationale, Paris, Imprimerie nationale, 1791, in-8°, 8 pages

- Les Amours et les galanteries du chevalier de Faublas. Par M. Louvet de Couvray, Paris, chez l'auteur, 1791, 5 vol. in-18

- Vie et fin des amours du chevalier de Faublas, par M. Louvet de Couvray. Nouvelle édition corrigée et augmentée. 6e partie, Paris, 1793, in-12

- Émilie de Varmont ou Le divorce nécessaire et les amours du curé Sevin, Paris, Bailly, 1791, 3 vol. in-12 (rééd. Londres, 1794, 3 vol. in-12) ; rééd., Geneviève Goubier et Pierre Hartmann éd., Presses universitaires de Provence, 2001, 196 p. (ISBN 978-2853994774)

- La Vérité sur la faction d'Orléans et la conspiration du , Paris, Veuve A.-J. Gorsas, an III, in-8 °, 55 pages

- Appel des victimes du , aux Parisiens du 9 thermidor, Paris, Louvet, an III, in-8°, 16 pages

- Quelques notices pour l'histoire et le récit de mes périls depuis le . Jean-Baptiste Louvet, l'un des Représentans proscrits en 1793, Paris, Louvet, an III, in-8°, 190 pages (3e édition, an III, 3 vol. in-16)

- Les Amours du chevalier de Faublas, 3e édition revue par l'auteur, Paris, l'auteur, an VI, 4 vol. in-8°

- J.-B. Louvet, à ses collègues, Paris, Imprimerie de Marchant, 1796, in-8°, 8 pages

- Presse

Notes et références

- Couvrai est le nom d’une terre appartenant aux Louvet.

- Archives Nationales, Y9067, 28 août 1759, sentence de séparation de biens Louvet-Louvet, cité dans Laurence Croq, « La vie familiale à l'épreuve de la faillite : les séparations de biens dans la bourgeoisie marchande parisienne aux XVIIe-XVIIIe siècles », Annales de démographie historique, no 118, , p. 33-52 (lire en ligne).

- Archives nationales, Y 15101, 20 février 1789, scellés après le décès de Marie Louise Louvet épouse Louis Louvet, rue des Arcis au coin de la rue des Écrivains. Voir Laurence Croq, « La vie familiale à l'épreuve de la faillite : les séparations de biens dans la bourgeoisie marchande parisienne aux XVIIe-XVIIIe siècles », Annales de démographie historique, no 118, , p. 33-52 (lire en ligne), et Laurence Croq, « Revers de fortune : appauvrissement et déclassement dans la mercerie parisienne de la fin du XVIIIe siècle à la Révolution », dans Jean Duma, Histoires de nobles et de bourgeois : Individus, groupes, réseaux en France. XVIe-XVIIIe siècles, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, , 187 p. (ISBN 9782840160939, lire en ligne), p. 117-139

- Valérie Van Crugten-André, Les Mémoires de Jean-Baptiste Louvet ou la tentation du roman, Honoré Champion, , p. 17-18.

- Journal de Paris, n° 227,15 août 1779, p. 923.

- Eugène Maron, « Notice sur Louvet », in Jean-Baptiste Louvet de Couvray, Jacques-Antoine Dulaure et Léon de La Sicotière, Mémoires de Louvet, Mémoires de Dulaure, Poulet-Malassis, 1862, 452 pages, p. XXX-XXXV.

- Voir Charles Vatel, Charlotte de Corday et les girondins, Adamant Media Corporation, 2001, 451 pages, p. 815 (ISBN 0543900606). L'acte de décès indique le 9 fructidor an V.

- Vatel, Charles Joseph, Charlotte de Corday et les Girondins, Paris, H. Plon, 1864-1872, 432 p. (lire en ligne) (Réédition Adamant Media Corporation, 2001, 451 pages, p. 815 (ISBN 0543900606)).

- François-René Tranchefort, L'Opéra, Paris, Éditions du Seuil, , 634 p. (ISBN 2-02-006574-6), p. 374

- Journal-affiche, imprimé sur trois colonnes, sur papier rose ou gris, publié à l'initiative de Roland, ministre de l'Intérieur, et financé par des fonds secrets du ministère des Affaires étrangères. Élu à la Convention, Louvet abandonne la rédaction après le no 60 (18 septembre). D'après Claude Perroud, il est alors remplacé par Chaussard puis Lavallée. Il existe également une édition in-8°. Certains numéros ont donné lieu à plusieurs éditions. Le no 51 a été réimprimé à Metz. En , il est absorbé par le Bulletin des amis de la vérité, la Sentinelle constituant une rubrique dans neuf numéros, du 3 janvier au . Voir la notice de la Bibliothèque nationale de France.

- Paru à Paris, Louvet, - ; Paris, Marcelin, - ; Paris, [s.n.], 31 janvier-, ce quotidien est rédigé « par J. B. Louvet (de la Haute-Vienne), représentant du peuple » du au , « J. B. Louvet » du 20 mai au , « les cns. J. J. Leuliete et J. B. Louvet » du 30 juin au , « J. J. Leuliete » du au , « une société de gens de lettres » du 31 janvier au , « J. J. Leuliete » du 5 février au ; le journal absorbe le Journal des côtes d'Angleterre et un Mercure de France non identifié le . Voir la notice de la Bibliothèque nationale de France.

Études

- Jean-Baptiste Louvet de Couvray, Michel Delon (éd.), Les Amours du chevalier de Faublas, Paris, Gallimard, coll. « Folio », , « Introduction, notice, notes et chronologie ».

- Marcel Dorigny, « Louvet de Couvrai Jean Baptiste », Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », , p. 687-688.

- Adolphe Robert, Gaston Cougny (dir.), Dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889, t. 4, Paris, Edgar Bourloton, (lire en ligne), p. 190-192.

- Claude Perroud, « Madame Louvet (Lodoïska) », La Révolution française : revue historique, Paris, Charavay frères, t. 60, , p. 216-236 (lire en ligne).

- Claude Perroud, « Roland et la presse subventionnée », La Révolution française : revue historique, Paris, Charavay frères, t. 62, , p. 206-213 (lire en ligne).

- Michel Vovelle, « La vérité dans le fantasme », dans Jean-Baptiste Louvet, Quelques notices pour l’histoire et le récit de mes périls depuis le 31 mai 1793, Paris, Desjonquères, (ISBN 978-2-904227-25-7), p. I-XXIII.

- (it) Centro studi Sorelle Clarke (Bagni di Lucca, Italie), Les amours du Chevalier de Faublas : atti, Seminari Pasquali di analisi testuale. A cura del Centro Clarke, Pise, ETS, 1995, 100 pages.

- Entre libertinage et révolution : Jean-Baptiste Louvet, 1760-1797, actes du colloque du Bicentenaire de la mort de Jean-Baptiste Louvet organisé par le Centre d’étude des Lumières de l’Université de Strasbourg en 1997, textes réunis par Pierre Hartmann, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1999, 276 pages (ISBN 2-86820-070-2).

- Patrick Furic, "La rhétorique de l'amour dans l'œuvre de Louvet de Couvray", étude du langage libertin (Louvet mais aussi Nerciat et Laclos) 1987 Paris VIII.

- Claude Perroud, « Madame Louvet (Lodoïska) ; La Proscription de Louvet ; Louvet et Lodoïska ; Une lettre de Louvet à Villenave », dans Études sur les girondins, s. l., Bibliothèque du Bois-Menez, (ISBN 978-2-490135-17-2, lire en ligne), p. 190-293.

- (en) John Rivers, Louvet, revolutionist and romance-writer, Londres, Hurst & Blackett, 1910, 368 pages.

- Gustave Rudler, « Une correspondance inédite : Benjamin Constant et Louvet », Bibliothèque universelle et Revue suisse, Lausanne, vol. LXVII, , p. 225-247 (lire en ligne).

- Valérie Van Crugten-André, Les « Mémoires » de Jean-Baptiste Louvet ou La tentation du roman, Paris, H. Champion, collection Les dix-huitièmes siècles, 2000, 288 pages (ISSN 1259-4482).

Iconographie

- François Bonneville, J. B. Louvet : député au Conseil des Cinq Cents par le dépt. de la Haute Vienne, eau-forte, Paris, 1797, 12 x 9 cm

- Johann Heinrich Lips (1758-1817), Iean Baptist Louvet, eau-forte, Zurich, entre 1790 et 1799, 14,5 x 9 cm

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Portrait Gallery

- Ressources relatives à la musique :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la vie publique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ses œuvres lire en ligne sur Gallica

- Notice biographique

- Notice sur le site de la Banque de données d’histoire littéraire de l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle

- Ministries 1700-1870