Tonnay-Charente

Tonnay-Charente est une commune du Sud-Ouest de la France située dans le département de la Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Tonnacquois et les Tonnacquoises[1].

| Tonnay-Charente | |||||

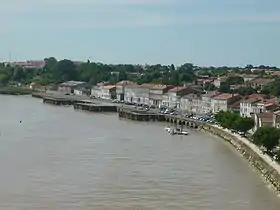

Vue générale du port et une partie de la ville basse depuis le Pont suspendu de Tonnay-Charente sur la Charente. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rochefort | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Rochefort Océan | ||||

| Maire Mandat |

Éric Authiat 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17430 | ||||

| Code commune | 17449 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Tonnacquois | ||||

| Population municipale |

8 142 hab. (2020 |

||||

| Densité | 237 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 56′ 55″ nord, 0° 54′ 27″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 1 m Max. 32 m |

||||

| Superficie | 34,39 km2 | ||||

| Unité urbaine | Rochefort (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Rochefort (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Tonnay-Charente (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.tonnay-charente.fr | ||||

Entièrement située sur la rive droite de la Charente, Tonnay-Charente doit en grande partie à son fleuve sa riche histoire et sa prospérité dont elle a partagé le destin commun avec sa grande voisine, Rochefort, à partir du XVIIe siècle.

Bien que son port fluvial demeure encore actif sur l'estuaire, Tonnay-Charente n'est plus aujourd'hui un centre industriel mais, depuis le début du nouveau siècle, des activités commerciales et de services en assurent efficacement le relais. La tertiairisation de la ville a permis une remarquable transformation de son économie urbaine.

Cette reconversion économique et urbaine a fait de Tonnay-Charente une ville dynamique, la plaçant désormais au septième rang des villes de Charente-Maritime. Ville-satellite de Rochefort, faisant partie de sa banlieue Est, Tonnay-Charente est devenue un centre résidentiel relativement attractif, autant pour son cadre de vie diversifié que pour son site géographique dominé par un pont suspendu sur la Charente.

Géographie

Le site géographique de la ville

La commune de Tonnay-Charente se situe dans le centre-ouest du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine, à la limite des anciennes provinces de Saintonge et d'Aunis.

La ville de Tonnay-Charente est située dans la partie sud-ouest de la France[Note 1], faisant partie du « midi atlantique »[2].

Comme la ville voisine de Rochefort, Tonnay-Charente est entièrement située sur la rive droite de la Charente où elle s'est développée sur les contours d'un large méandre du fleuve.

Un site escarpé dans la basse vallée de la Charente

La ville-centre de Tonnay-Charente est divisée en deux secteurs bien distincts, la ville haute et la ville basse, qui forment le noyau urbain[3] auquel se sont agglomérés de nombreux villages isolés au fur et à mesure du développement de l'urbanisation.

La « ville haute » s'est développée originellement autour d'un ancien château-fort sur l'escarpement rocheux et calcaire qui surplombe la rive droite du fleuve[3]. Dominant de ses 22 mètres de hauteur la vallée de la Charente, le noyau originel s'est établi sur un site facile à défendre. L'expansion urbaine a privilégié en tout premier lieu les hauteurs de la ville dont l'altitude moyenne s'élève à une vingtaine de mètres[4]. Cette extension urbaine s'est faite le dos au fleuve en direction du nord et de l'ouest en suivant la ligne de crête sur laquelle s'étaient fixés de nombreux moulins à vent dès l'époque médiévale (le moulin Renoulleau, le moulin de la Traine, le moulin Bel Air) et des châteaux (château de la Perrière, château de l'Anglaiserie) ainsi que des villages alimentés originellement par des sources d'eau (Fontsèche, Les Fontenelles).

La « ville basse » s'est étendue en fonction de l'essor de son port fluvial, établi primitivement au pied du site fortifié de la vieille ville[3]. Le développement s'est fait plus tardivement, à partir de la période classique mais surtout pendant le XIXe siècle, avec l'essor du négoce des eaux-de-vie et du cognac. Le front d'urbanisation résidentiel a été limité en bordure du fleuve laissant la place aux bâtiments dévolus au commerce fluvial, aux équipements portuaires et aux industries.

En dehors de la vieille ville, l'habitat urbain s'est développé très récemment, c'est-à-dire essentiellement à partir de la fin du XIXe siècle et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Cette urbanisation a progressé le long des axes de communications routiers et ferroviaires, notamment en direction de Rochefort, en soudant petit à petit d'anciens villages devenus aujourd'hui des quartiers urbains à part entière, même s'ils en ont gardé quelques aspects villageois (La Touche, La Coudre, Les Fontaines). Dans le même temps, la poussée urbaine s'est établie entre l'ancienne route nationale et la voie ferrée, loin de la bordure du fleuve, toujours en direction de Rochefort, et s'est effectuée dans la partie de la vallée où de grosses usines (ex usine Asturonia, ex usine Saint-Gobain) se sont implantées ainsi que des cités ouvrières (La Fraternité, Les Granges, Archiac). Enfin, la création de la rocade urbaine en 1964, formée par la RD 137 qui contourne la vieille ville par l'est et le nord, a permis d'étendre le front d'urbanisation qui a progressivement comblé les vides entre la ville-centre et la route départementale (les Varennes, la Touche).

Un finage urbain aux paysages diversifiés

En dehors de l'agglomération principale, le finage communal de Tonnay-Charente qui est le cinquième territoire urbain de la Charente-Maritime par sa superficie[5] est d'une remarquable diversité géophysique et présente des aspects naturels fort variés.

À l'ouest et au nord de la ville-centre, de très petits villages, plutôt des écarts nommés localement des cabanes, se sont établis en bordure du marais de la Petite Flandre qui s'étend sur 800 hectares, soit le quart du finage communal de Tonnay-Charente. Cet espace qui a échappé à l'urbanisation est fortement individualisé par la présence de vastes marais aménagés depuis le début du XVIIe siècle, striés par les canaux reliés à La Charente et les levées, et à l'écart des grands axes de communication, dont la ligne d'horizon est brisée par les petits monticules que représentent l'Île de la Mazarine, à l'ouest, et l'Île de la Rabotellerie, au Nord[4]. Les contraintes de ce milieu aquifère demeurent peu propices à l'urbanisation et constituent à la fois des terres agricoles pour l'élevage et de grandes réserves naturelles. Cette zone de marais est délimitée au nord-ouest par le canal de Saint-Louis et au nord par le canal de Genouillé, ces deux importants collecteurs servent également de limites administratives dans une très grande partie de leur tracé séparant Tonnay-Charente de Muron, à l'ouest, et de Genouillé, au Nord.

Au sud, la commune est limitée par la basse vallée de la Charente où commence son estuaire. Cette partie basse de la commune est très peu urbanisée, cependant quelques usines se sont implantées en bordure du fleuve. Des zones marécageuses, certes drainées, mais impropres à toute forme d'urbanisation s'y étendent et sont bordées au Nord par la ligne de chemin de fer Nantes-Bordeaux. Tout à l'ouest de la commune, le canal de Saint-Louis que rejoint le canal de Genouillé confluent avec la Charente et servent de limite communale séparant Tonnay-Charente de Rochefort au lieu-dit Le Pont Rouge[4]. En amont de ce lieu de confluence, des espaces marécageux entrecoupés de sablières bordent le fleuve jusqu'au site du silo et des quais du port fluvial. Ce dernier, aménagé dès les années 1840, s'étend sur 1 600 mètres et, ce, jusqu'au Pont suspendu dont le tablier central culmine à 25 mètres de hauteur et offre un vaste panorama sur la cité, la basse vallée et les marais alentour. Entre le port et le pont s'est développée la « ville basse ». Un kilomètre en amont du pont suspendu, le petit ruisseau du Chasserat qui se jette dans la Charente sert de limite communale séparant Tonnay-Charente de Cabariot.

Enfin, au nord et à l'est de la ville-centre s'étendent les confins du plateau saintongeais représentant "la pointe de Tonnay-Charente"[6], autrefois bocagère et aujourd'hui dénudée. Les villages du plateau qui se distinguent par de nombreux toponymes sylvicoles ou arboricoles sont les plus nombreux et leur présence est liée originellement aux grands défrichements de la période médiévale. Le plateau calcaire s'élève doucement en direction de l'est, dominant le marais de la Petite Flandre par une ligne de falaises mortes et son altitude moyenne se situe autour de 25 mètres. C'est dans cette partie de la commune de Tonnay-Charente que se trouve le point culminant, au lieu-dit Le Moulin de Montalet, correspondant à un coteau calcaire de 32 mètres de hauteur, près de la commune voisine de Moragne[4].

Un site fluvial à l'origine de son développement

Si la ville n'a plus qu'un rôle de transit, elle l'a cependant de très longue date exercé sur le fleuve Charente étant idéalement placée au lieu de rupture de charge entre le trafic maritime et le trafic fluvial où la marée se fait fortement sentir. Le port fluvial est situé à 27 km de l'embouchure de la Charente et peut recevoir des navires de haute mer jaugeant 10 000 tonnes de port en lourd[7].

Tonnay-Charente doit en effet en grande partie son expansion urbaine grâce à sa position géographique sur la rive droite du fleuve où la vallée présente toutes les caractéristiques d'une vallée dissymétrique.

Sur la rive gauche, appartenant à la commune de Saint-Hippolyte, la vallée est inondable et marécageuse, impropre à toute forme d'urbanisation, tandis que sur la rive droite, le flanc escarpé d'un coteau calcaire a permis par le passé l'établissement de la ville et de ses nombreuses activités (portuaires, résidentielles, commerciales et industrielles).

Un site géologique varié

Le territoire communal de Tonnay-Charente, l'un des plus étendus de la Charente-Maritime[8], se caractérise par des assises géologiques variées à l'origine de la diversité de ses paysages naturels.

Il est constitué au Nord et au Nord-Ouest d'une partie du marais de la Petite Flandre qui fait partie du marais de Rochefort, tandis qu'au Sud, il longe la basse vallée de la Charente où commence son estuaire. Ces parties basses de la commune sont composées des dépôts fluvio-marins de la fin du Quaternaire dont le bri flandrien est l'un des composants les plus répandus[9]. Ces alluvions fluviatiles dont l'épaisseur atteint les 20 mètres de profondeur sont à l'origine de la formation des marais de la basse vallée de la Charente[9] où le site urbain de Tonnay-Charente est situé juste en amont.

Au centre de la commune et à l'Est, son territoire forme une sorte de presqu'île qui s'avance dans les marais de Rochefort, c'est la pointe de Tonnay-Charente[6], prolongement extrême-occidental du synclinal de Genouillé, dont les assises géologiques relèvent du Jurassique[10]. En effet, elle fait partie des confins du plateau calcaire et marneux de la Saintonge qui s'abaissent doucement vers l'océan et qui prolongent tout à l'Ouest le plateau jurassique de la Saintonge du nord. Ce dernier est délimité par la basse vallée de la Boutonne et la basse vallée de la Charente qui la séparent du plateau crayeux de la Saintonge du Crétacé recouvrant toute la partie centrale et méridionale de la Charente-Maritime[11].

Ici, les paysages surélevés du plateau calcaire dominent la dépression que forme le Marais de la Petite Flandre et se caractérisent par des ondulations de terrains formées par des vallons secs et de petites vallées[11]. Les sols fertiles proviennent des « terres légères de groies » et contiennent « des argiles rouges » que révèlent la toponymie de quelques lieux-dits de la commune (la Groie, les Terres Rouges).

Une position de carrefour géographique

La ville a de tout temps été un centre d'échanges et de transit grâce à sa situation géographique, favorisant son développement urbain et économique.

Position de Tonnay-Charente en Charente-Maritime. |

Tonnay-Charente occupe en effet une position de contact naturel entre les terres de marais à l'ouest et au nord et celles de la plaine au centre et à l'est, ce qui en a fait une « zone frontalière » entre les anciennes provinces de l'Aunis et de la Saintonge.

De plus, son port fluvial sur la Charente situé idéalement au lieu de rupture de charge entre le trafic maritime et le trafic fluvial en a fait un centre de batellerie fort important dans les siècles passés.

C'est cette position géographique qui lui avait conférée dans l'Histoire un rôle de carrefour obligé entre l'est et l'ouest et entre le nord et le sud avant que la ville ne soit supplantée par sa grande voisine de Rochefort, notamment lors de la construction du pont transbordeur de Martrou.

Les axes de communication

Tonnay-Charente a de tout temps été une ville de passage et a longtemps occupée un rôle de carrefour de communications avant d'être supplantée par Rochefort avec laquelle elle partage dorénavant cette fonction.

Un important centre de transit routier et autoroutier

Tonnay-Charente dispose par l'étendue de son finage communal d'un réseau routier dense où l'axe principal, constitué par la RD 137 - ex RN 137 -, la traverse d'est en ouest. Cette ancienne route nationale à très fort trafic automobile passait jusqu'en 1964 dans le centre-ville de Tonnay-Charente via le pont suspendu de Tonnay-Charente. Ce dernier, devenu obsolète pour la circulation routière et même dangereux face à un trafic en constante augmentation, a été remplacé par un nouveau pont construit sur un nouveau tracé de la route plus en amont de la ville, à Cabariot. Le pont de Saint-Clément, ouvert à la circulation en 1964, a permis de supprimer du centre-ville un trafic de plus en plus en dense. La RD 137 a été dès lors déviée tout à l'est de Tonnay-Charente et contourne la ville au nord et à l'ouest vers Rochefort.

Cette importante voie routière s'est dédoublée depuis 1997 avec l'autoroute qui relie Rochefort, située à 6 km à l'ouest de Tonnay-Charente, à Saintes, deuxième ville de la Charente-Maritime située à 34 km au sud-est de Tonnay-Charente. L'autoroute A837 se raccorde à la RD 137 à 2 × 2 voies au nord de Rochefort et relie directement La Rochelle, principale ville de la Charente-Maritime, située à 34 km au nord-ouest.

L'A837, qui est surnommée l'autoroute des Oiseaux, aboutit à Tonnay-Charente en contournant la ville par le Nord-Est et le Nord. Son accès se fait par les demi-échangeurs (sorties no 33 et no 34), juste avant la barrière de péage de Cabariot qui est également dotée d'une aire de services, située en limite communale.

Le projet de l'Autoroute A831 devant relier Rochefort à Fontenay-le-Comte (lien entre l'A 83 et l'A837), déclaré d’utilité publique en 2005 a été abandonné en 2015 en raison de sa traversée du marais poitevin et du marais de Rochefort, deux grandes zones humides qui générait une vive opposition.

Deux autres routes départementales à fort trafic automobile traversent le territoire de Tonnay-Charente. Tout à l'ouest de la ville, dont le quartier urbain de la Fraternité est soudé à Rochefort, se trouve la D 911 qui relie l'agglomération rochefortaise à Niort via Surgères et Mauzé-sur-le-Mignon. Cette route était l'ancienne route royale de Rochefort à Paris lors de la création de l'arsenal de Rochefort, et fut construite pendant les travaux d'aménagement du marais de la Petite Flandre par le Hollandais Humphrey Bradley. Cet axe de circulation en ligne droite sur plusieurs kilomètres est très fréquenté et sert d'itinéraire bis lors des « transhumances » estivales vers le littoral charentais. Il relie Surgères située à 28 km et Niort à 60 km, ces deux villes étant situées au Nord de Tonnay-Charente.

L'autre route du réseau secondaire de la Charente-Maritime qui relie Rochefort à Saint-Jean-d'Angély via Tonnay-Charente est la D 739. Celle-ci aboutit à Rochefort au site du Pont Rouge, situé aux portes du quartier industriel et résidentiel de La Fraternité qui unit les deux villes Rochefort et Tonnay-Charente. Cette route entre dans Tonnay-Charente au nord-est de la ville par un rond-point dans le nouveau quartier résidentiel et donne accès au centre commercial des Varennes après avoir rejoint la RD 137. C'est par cet axe que Saint-Jean-d'Angély est situé à 31 km à l'est de Tonnay-Charente. D'importants travaux d'aménagements ont été effectués du fait que cette route départementale raccorde directement l'agglomération rochefortaise à l'autoroute A10 grâce à l'échangeur no 34 de Saint-Jean-d'Angély situé à 28 km.

Enfin, Tonnay-Charente est distante de 31 km de Marennes et de 37 km de l'île d'Oléron au Sud-Ouest et de 46 km de Royan au sud via Rochefort par la D 733.

Une voie ferrée qui coupe la ville en son centre

La ville est desservie par une importante ligne ferroviaire à double voie construite en 1867[12] la reliant alors directement à Angoulême, Cognac, Saintes et Rochefort, les quatre principales villes implantées le long de la vallée de la Charente. Par la suite, cette voie ferrée est devenue la ligne Bordeaux-Nantes lors de la création de la SNCF en 1936.

La voie ferrée a la particularité de couper le centre-ville en deux par une large trouée entre les maisons, créant un spectacle plutôt insolite lors du passage des trains avec la fermeture des deux passages à niveaux qui se succèdent munis de barrières automatiques.

La halte SNCF actuelle succède à une ancienne petite gare de voyageurs détruite, par laquelle transitaient également d'importants convois de marchandises reliant le port de commerce au réseau ferroviaire. Tonnay-Charente disposait en effet jusque dans les années 1970 d'une importante gare de marchandises et de triages avec un faisceau de voies dont la plate-forme est encore visible derrière l'usine France Charbons. Le bâtiment de la gare démoli en 2010 a laissé la place à une modeste halte ferroviaire pour voyageurs, sur la ligne régionale Nantes-Bordeaux où s'arrêtent uniquement des trains TER Nouvelle-Aquitaine.

Communes limitrophes

|

Loire-les-Marais | Muron | Genouillé |  |

| Rochefort | N | Moragne | ||

| O Tonnay-Charente E | ||||

| S | ||||

| Saint-Hippolyte | Cabariot | Lussant |

Urbanisme

Typologie

Tonnay-Charente est une commune urbaine[Note 2] - [13]. Elle fait en effet partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[14] - [15]. Elle appartient à l'unité urbaine de Rochefort, une agglomération intra-départementale regroupant 5 communes[16] et 38 599 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rochefort, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 33 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[19] - [20].

La commune, bordée par l'estuaire de la Charente, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[21]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[22] - [23].

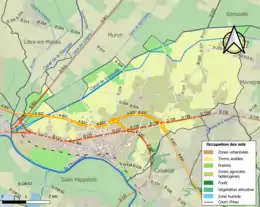

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (85,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (88,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (44,8 %), zones agricoles hétérogènes (27,5 %), prairies (12,8 %), zones urbanisées (9,4 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (3,9 %), eaux continentales[Note 4] (1,3 %), forêts (0,3 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Tonnay-Charente est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[25]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[26].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) du littoral charentais-maritime, regroupant 40 communes concernées par un risque de submersion marine de la zone côtière, un des 21 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne et confirmé en 2018 lors du second cycle de la Directive inondation, mais annulé en 2020[27]. Les submersions marines les plus marquantes des XXe et XXIe siècles antérieures à 2019 sont celles liées à la tempête du , à la tempête du , aux tempêtes Lothar et Martin des 26 et et à la tempête Xynthia des 27 et . D’une violence exceptionnelle, la tempête Xynthia a fortement endommagé le littoral de la Charente Maritime : douze personnes ont perdu la vie (essentiellement par noyade), des centaines de familles ont dû être relogées, et, sur un linéaire de l’ordre de 400 km de côte et de 225 km de défenses contre la mer, environ la moitié de ces ouvrages a subi des dommages plus ou moins importants. C’est environ 5 000 à 6 000 bâtiments qui ont été submergés et 40 000 ha de terres agricoles[28]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999, 2010 et 2016[29] - [25].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[30].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 91,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 3 210 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 3 187 sont en en aléa moyen ou fort, soit 99 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[31] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[32].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 2003, 2005, 2011 et 2018 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[25].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[33].

Démographie

Quelques repères

Ville-satellite de Rochefort et important centre résidentiel, Tonnay-Charente est devenue la deuxième ville de l'agglomération de Rochefort où celle-ci se classe au deuxième rang départemental après La Rochelle en 2007. Le classement démographique en Charente-Maritime de l'ensemble urbain Rochefort-Tonnay-Charente découle à la fois d'un héritage urbain important et d'un riche passé industriel formant aujourd'hui une véritable « conurbation tant les deux villes, reliées par un long cordon d'habitations, sont restées indépendantes économiquement »[34].

Tonnay-Charente est également la deuxième ville de l'aire urbaine de Rochefort où cette dernière occupe le troisième rang départemental après les aires urbaines de La Rochelle et de Saintes.

Elle fait partie des 18 villes de plus de 5 000 habitants de la Charente-Maritime, seuil démographique qu'elle a franchi pour la première fois de son histoire démographique en 1954.

Depuis le recensement de 2008, Tonnay-Charente se classe au sixième rang départemental devançant nettement Saint-Jean-d'Angély. Selon les données du recensement de 2010, elle conforte cette sixième place départementale.

Tableaux démographiques

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[36].

En 2020, la commune comptait 8 142 habitants[Note 5], en augmentation de 2,73 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Longtemps réputée ville industrielle, Tonnay-Charente a tourné le dos à des industries qui, aujourd'hui, se survivent assez difficilement en de petites unités de production. C'est à partir des années 1990 que la ville a fait le pari de la tertiairisation de son économie qui constitue un bel exemple de reconversion économique en Charente-Maritime.

Ville-satellite de Rochefort, Tonnay-Charente ne l'est pas seulement pour sa proximité géographique mais aussi pour les emplois où nombre d'habitants de la ville viennent travailler à Rochefort et résider à Tonnay-Charente.

Le deuxième pôle économique de l'agglomération rochefortaise

Cette dépendance vis-à-vis de la ville voisine se vérifie dans les chiffres autant que dans les migrations pendulaires du travail. Deux chiffres suffisent à montrer la « satellisation » de l'économie tonnacquoise par Rochefort. En 2007, 2 921 actifs ayant un emploi sont recensés dans la commune de Tonnay-Charente alors que cette dernière ne génère sur place que 1 926 emplois à la même date.

Cette situation n'a fait que de se renforcer avec le temps. Déjà en 1962, « près de 30 % allaient travailler à l'extérieur »[39] contre aujourd'hui 50 %.

Mais Tonnay-Charente est et demeure le deuxième pôle économique de l'agglomération rochefortaise avec près de 2 000 emplois présents dans la ville.

- Les catégories socio-professionnelles à Tonnay-Charente en 2007[40]

| Catégorie socio-professionnelle | Nombre d'actifs en 1999 | Proportion | Nombre d'actifs en 2007 | Proportion |

|---|---|---|---|---|

| Agriculteurs | 52 | 2,2 % | 47 | 1,6 % |

| Artisans/commerçants/chefs d'entreprise | 132 | 5,6 % | 186 | 6,4 % |

| Cadres supérieurs/professions libérales | 164 | 7 % | 194 | 6,6 % |

| Professions intermédiaires | 464 | 19,8 % | 687 | 23,5 % |

| Employés | 772 | 33 % | 963 | 33 % |

| Ouvriers | 756 | 32,3 % | 845 | 28,9 % |

| Total des emplois | 2 340 | 2 921 |

Entre 1999 et 2007, la croissance du nombre des actifs à Tonnay-Charente ayant un emploi est assez remarquable puisqu'en valeur absolue elle concerne presque 600 emplois de plus. Ceci s'en ressent sensiblement sur le taux de chômage où, entre 1999 et 2007, celui-ci est passé de 16,1 % à 12,8 %. Certes, il demeure encore élevé mais cette baisse du chômage à Tonnay-Charente met fin à de longues années de crise économique qui frappait l'emploi dans l'agglomération rochefortaise.

L'évolution du marché de l'emploi entre 1999 et 2007 à Tonnay-Charente montre bien cette satellisation de l'économie de la ville à celle de Rochefort où les employés, les ouvriers et les professions intermédiaires sont largement représentatifs des classes socio-professionnelles de la ville (85,4 % en 2007).

- Les secteurs d'activité à Tonnay-Charente en 2007[40]

| Secteur économique | Nombre d'emplois | Proportion |

|---|---|---|

| Secteur primaire | 83 | 4,3 % |

| Industrie | 165 | 8,6 % |

| B.T.P. | 183 | 9,5 % |

| Commerces, transports, services | 951 | 49,4 % |

| Administrations, enseignement, santé | 545 | 28,2 % |

| Emploi total | 1 926 | 100 % |

Comme le montre le tableau ci-dessus, Tonnay-Charente n'est plus une ville industrielle. La part de l'emploi industriel est devenue inférieure à celle du BTP où les données sont respectivement de 8,6 % et de 9,5 %. Ainsi, l'ensemble du secteur secondaire occupe à peine le sixième de l'emploi total de la ville. Or, en 1962, 41 % des actifs de Tonnay-Charente travaillaient dans l'industrie et le bâtiment[39].

L'héritage industriel

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, Tonnay-Charente vit étroitement avec son port fluvial qui est considéré comme "l'entrepôt des eaux-de-vie de Saintonge et d'Angoumois"[41], trafic qui n'a cessé d'augmenter en volume pendant tout le Second Empire et ce jusque dans la dernière décennie du XIXe siècle où le cognac est alors expédié principalement vers la Grande-Bretagne, notamment à Londres et à Liverpool. À ce trafic important, le port de Tonnay-Charente entretient un cabotage spécialisé dans l'expédition des bois (bois de chauffage, merrains, planches, cercles) vers Rochefort et La Rochelle et en l'importation du charbon d'Angleterre[42] depuis 1840[43] pour alimenter les distilleries d'eau-de-vie de cognac ainsi que de barres de fer[41]. C'est alors une petite cité de tradition marchande dont l'activité remonte au Moyen Âge[44].

Ainsi, jusqu'à la veille du Second Empire, le port n'assure pas de relais pour le développement d'une industrie locale. Celle-ci consiste alors en la présence d'une tannerie, d'une tuilerie et de deux fours à chaux[41].

Il faut attendre l'arrivée du chemin de fer en 1867[45] pour que la ville participe alors à la Révolution industrielle. Des voies ferrées raccordées au port fluvial vont entraîner une profonde modification des activités économiques de la cité marchande et fluviale dès la fin du Second Empire ainsi qu'un bouleversement du paysage urbain avec l’apparition de cités ouvrières. La gare de Tonnay-Charente va jouer un rôle considérable dans cette mutation urbaine et sera l'une des plus importantes du département.

Les distilleries d'eaux de vie de cognac s'implantent dès 1880[46] et vont rapidement se développer avec l'édification d'importants entrepôts dont la production est activement expédiée vers la Grande-Bretagne grâce au traité de libre-échange de 1860[47].

Vers 1880, une usine de fabrication de produits chimiques, créée par Saint-Gobain[48], s'installe dans la zone portuaire en bordure du fleuve en aval de la vieille ville. Au début, cette usine travaille avec l'autre usine chimique Saint-Gobain de Marennes en utilisant le canal de la Charente à la Seudre. Le port importe alors des pyrites du Chili, des nitrates du Chili et du guano du Chili et du Pérou[49]. Cette grosse usine chimique fera travailler jusqu'à 300 ouvriers et, ce, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

.jpg.webp)

Dans cette même période particulièrement dynamique, Tonnay-Charente développe une grosse usine de fabrication de boulets de charbon pour alimenter les différentes usines de la région dont les distilleries d'alcool et les distilleries d'eau-de-vie. L'usine Charvet qui s'implante en bordure du fleuve, en aval de l'usine Saint-Gobain, importe la houille de Grande-Bretagne et fera travailler 300 ouvriers dans ses différents ateliers[50].

Plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, la ville est choisie pour accueillir une usine de traitement du zinc pour les besoins de l'industrie de guerre. À partir de 1915, cette usine raccordée au réseau ferroviaire va connaître un développement considérable et diversifiera ses productions par le développement d'une usine de produits sulfuriques. La nouvelle usine Asturonia a alors employé jusqu'à 400 ouvriers dans ses différents ateliers de production jusque dans les années 1960[51].

Grâce à la présence du fleuve, une usine de construction navale, les Ateliers de la Charente, ont fabriqué des embarcations légères (petits remorqueurs, vedettes, engins flottants de travaux publics) ainsi que des pièces de chaudronnerie navale et de mécano-soudure faisant travailler une centaine d'ouvriers[52].

À côté de ces grosses industries en lien étroit avec le port de commerce de Tonnay-Charente, très pourvoyeuses d'emplois, de petites unités industrielles travaillaient davantage en lien avec le milieu agricole environnant (abattoir[53], laiterie et caséinerie[54], usine de fabrique de meubles[39]).

La présence de ces nombreuses industries faisait de Tonnay-Charente une cité industrielle par excellence mais son image était plutôt ternie étant "toujours apparue comme une sorte de banlieue semi-rurale de Rochefort abritant les industries les moins nobles et les plus malsaines"[55].

Le déclin industriel

Le déclin du secteur industriel à Tonnay-Charente a inexorablement été amorcé au milieu des années 1960, puis s'est amplifié après le premier choc pétrolier de 1973 mais davantage encore pendant la décennie des années 1980 avec la réduction drastique des effectifs dans les grosses usines chimiques de la ville (Saint-Gobain, Asturonia, Charvet) ainsi que la petite construction navale et la centrale thermique[56]. En fait, le mouvement de désindustrialisation a d'abord touché les industries traditionnelles par la fermeture des distilleries d'alcool et d'eaux-de-vie de cognac, des abattoirs et de la laiterie industrielle, fermetures qui eurent lieu successivement dans le courant des années 1960 et 1970.

C'est dans cette période particulièrement noire de l'économie de la ville que l'industrie a périclité n'étant plus présente que dans quelques petites unités industrielles qui se maintiennent en bordure du fleuve (usine d'engrais azotés avec une cinquantaine d'emplois[57], usine de fabrication de boulets et briquettes de charbon avec une douzaine d'emplois[58]).

Cette image de ville industrielle qui a longtemps été accolée à Tonnay-Charente fait maintenant partie des vieux clichés!

Une forte tertiairisation

C'est en effet une véritable mutation de l'économie urbaine qui s'est opérée à Tonnay-Charente depuis la fin du XXe siècle où, désormais, plus des 3/4 des emplois sont localisés dans le secteur tertiaire.

Aujourd'hui, le secteur tertiaire représenté par les commerces et les services, les administrations, les secteurs de la santé et de l'enseignement occupe une majorité écrasante des emplois de la ville avec 77,6 % en 2007, ce qui fait de Tonnay-Charente l'une des villes les plus tertiarisées de la Charente-Maritime.

En fait, le poids des commerces, transports et services qui occupent près de la moitié de l'emploi total fait de cette ville une cité très commerciale avec l'implantation d'un supermarché avec galerie marchande attenante en périphérie du centre-ville (Super U) et de supermarchés dans le centre-ville (Casino distribution) ou aux portes de la ville (U Express et Lidl[Note 6]) et de grandes surfaces spécialisées aux enseignes de marque nationale (Conforama, Gamm Vert, BigMat[Note 7]) ou régionale (Bâtiland[Note 8] et VM pour le négoce des matériaux de construction et le bricolage, CEDEO[Note 9] pour l'équipement des salles de bains, Ryser[Note 10] pour la décoration et la peinture, Meubles'Affaires pour le mobilier…) ainsi que des garages et concessionnaires automobiles où, dans ce dernier domaine, Tonnay-Charente se positionne parmi les trois grands pôles en Charente-Maritime aux côtés de La Rochelle et de Saintes. Par ailleurs, la ville a favorisé l'implantation de succursales de grands groupes nationaux de logistique avec Demeco et Les déménageurs bretons, spécialisés dans le transport, la manutention et le stockage en y fixant leurs sièges départementaux.

De plus, la « tertiairisation » de l'économie de la ville s'est maintenue avec les services administratifs (services de la mairie incluant le CCAS, Maison des services publics) et financiers (Trésor public, La Poste, offices notariaux, cabinet d'expertise comptable) et s'est étendue au secteur assurantiel (mutuelles et agences d'assurances AGF, Allianz, AXA, MMA, Mutuelle de Poitiers Assurances) ainsi qu'au domaine paramédical avec notamment le développement du centre de la Croix-Rouge française doté d'un important institut médico-professionnel (Imp-Pro) et, par ailleurs, de deux résidences médicalisées pour personnes âgées qui emploient plusieurs dizaines de personnes.

Le tourisme qui mérite un développement bien plus important en est encore à ses balbutiements malgré la présence de plusieurs restaurants et de deux hôtels dont un appartenant à la chaîne hôtelière nationale Campanile[Note 11].

Bref historique

Dès le XIIe siècle, le port de Tonnay-Charente est un port de commerce actif sur la Charente dont le trafic fut fortement stimulé avec l'Angleterre, puis avec les villes de la Flandre, avec la Hollande et les ports de la Ligue Hanséatique.

Repris au XVIe siècle, puis se poursuivant au siècle suivant, le commerce fluvial des eaux-de-vie, du cognac et des vins s'amplifie considérablement au XVIIIe siècle. Les productions sont alors acheminées sur de lourdes gabarres par la Boutonne depuis Saint-Jean-d'Angély et surtout par la Charente depuis Angoulême, Jarnac, Cognac et Saintes. Ce trafic atteindra son apogée à la fin du XIXe siècle.

Depuis 1927, le port de commerce de Tonnay-Charente est géré par la CCI de Rochefort-Saintonge[59].

Les activités du port de Tonnay-Charente

Aujourd'hui, l'activité du port fluvial de Tonnay-Charente est fortement en déclin bien qu'il s'inscrit dans le nouveau complexe portuaire de Rochefort-Tonnay-Charente, déjà actif dans les années 1970[60], qui est le premier port départemental de France[59].

Le port, entièrement aménagé sur la rive droite de la Charente dont la longueur totale des quais s'étire sur 1 450 mètres[60] et situé à 27 kilomètres de l'embouchure du fleuve[61], est doté de quais empierrés dont trois parties sont construites en estacades de béton armé. Ces dernières servaient notamment au déchargement et à l'expédition des eaux-de-vie de cognac dont le trafic a définitivement cessé en 1971[61]. Le port de Tonnay-Charente peut recevoir des navires de 120 mètres de long pour un tirant d'eau maxi de 6,50 mètres[62]. Ainsi, le port peut-il recevoir des navires de haute mer d'un port en lourd de 5 000 tonnes[61] et pouvant aller jusqu'à 10 000 tonnes[63].

Le quai de déchargement, renforcé par des palplanches, est équipé de deux grues sur rails pour la manutention des pondéreux, comprenant entre autres le charbon, les engrais, les déchets de bois pour la fabrication de panneaux agglomérés, les céréales, principalement le maïs[64] - [65]. Depuis le début du XXIe siècle, le trafic portuaire annuel oscille entre 200 000 tonnes et 400 000 tonnes selon la teneur du trafic.

Outre la SICA de La Pallice qui y a installé un très important silo à céréales depuis 1975, d'autres entreprises installées à Tonnay-Charente viennent compléter les installations du port de commerce de Rochefort-Tonnay-Charente dont l'une dans la chaine du bois, Séosse, qui s'occupe de recyclage de bois, et l'autre, France-Charbons anciennement Société d'agglomérés de houille - La Grenouillère, fondée en 1899, qui travaille dans l'importation de charbon en vrac, la fabrication et commercialisation de briquettes, boulets, etc. Enfin, une entreprise spécialisée dans le chargement des sables, graviers et granulats, la CETRA Granulats qui dispose également d'installations au port de La Pallice, complète les activités du trafic portuaire.

Le trafic portuaire demeure très dépendant des marées pour les arrivées et les départs des bateaux. Le port fluvial présente quelques contraintes qui limitent son accès à de gros cargos. Il a la particularité de disposer d'une zone de retournement pour les navires, appelée également « zone d'évitement », celle-ci est située sur la rive gauche du fleuve. Cette zone se présente sous la forme d'une échancrure creusée dans la berge face aux quais. La manœuvre se déroule de la façon suivante : Le cargo étrave vers l'amont, pivote et vient piquer du nez dans l'échancrure creusée dans la vase, ensuite il fait machine arrière toute et le courant descendant de la Charente pousse alors la proue pour le retourner dans le sens de la descente du fleuve vers son embouchure situé à 27 km des installations portuaires.

Les estacades, en béton armé à gauche, servaient aux chargements des eaux-de-vie de Cognac. Ceux-ci ont définitivement cessé en 1971.

Les estacades, en béton armé à gauche, servaient aux chargements des eaux-de-vie de Cognac. Ceux-ci ont définitivement cessé en 1971. La zone d'évitement au second plan sur la rive gauche et au fond l'imposant silo de stockage de céréales de la SICA.

La zone d'évitement au second plan sur la rive gauche et au fond l'imposant silo de stockage de céréales de la SICA. La zone portuaire avec ses deux grues de manutentions, sur la rive droite de la Charente et le silo de la SICA au second plan.

La zone portuaire avec ses deux grues de manutentions, sur la rive droite de la Charente et le silo de la SICA au second plan.

Toponymie

Outre le nom de la ville-centre, la commune de Tonnay-Charente possède un très grand nombre de villages, hameaux et lieux-dits issus en majorité des grands défrichements de la période médiévale.

Tonnay-Charente

Tonnay-Charente est attesté sous les formes latinisées de Tauniaco 1068, Tauniacum 1090 et romanes de Taunai 1174, de Tonai 1214, Tauniacum ad Carantonam au XIIe siècle, Taunais sus Charente en 1229, Taunay super Charente en 1242[66] - [67].

Le nom remonte selon les spécialistes à un type toponymique gallo-roman *TALNIACU, comme le montrent les formes anciennes de Tonnay-Boutonne (de Talniaco 1067 - 1091)[68].

Le second élément est le suffixe gallo-roman -acum (d'origine gauloise -acon, du proto-celtique -*ako), peut-être allongé en *-IACU indiquant la localisation ou la propriété.

Ernest Nègre, Albert Dauzat et Charles Rostaing considèrent que le premier élément est le nom de personne gaulois Talenus, qu'ils citent sans astérisque[69] - [70].

Xavier Delamarre ne mentionne pas à l'article talu-[71] le nom de personne gaulois Talenus, mais des anthroponymes proches : Talussanus, Talussa, basés sur *talu « front, bouclier »[71] .

Le noyau urbain originel formant la ville haute s'est établi sur un coteau escarpé dominant le fleuve et sa vallée et présentant tous les avantages d'un site défensif qui fut fortifié au Moyen Âge, ce qui explique que certains aient voulu y voir un parent du mot talus (latin d'origine gauloise talutium, mentionné par Pline au sens de « pente indiquant la présence une mine d'or en Espagne »)[72] - [67], Tonnay étant alors un site fortifié où un château fort, entouré de profonds fossés, dominait la vallée[73].

Il faut attendre le XIIe siècle pour que l'on ajoute au toponyme d'origine le nom du fleuve comme déterminant complémentaire dénotant alors l'importance de la cité fluviale et de son port sur la Charente au milieu de la période médiévale où Tonnay-Charente était devenue "un port actif, le premier de Saintonge"[74].

Les toponymes des villages dépendant de la ville-centre

La commune de Tonnay-Charente dispose d'un finage étendu où se trouvent des paysages très diversifiés représentés par les marais à l'ouest et au nord-ouest (Marais de la Petite Flandre), la vallée fluviale au sud (basse vallée de la Charente) et le plateau calcaire parsemé de coteaux peu élevés à l'est et au nord-est (plateau de la Saintonge). Les villages, hameaux et autres lieux-dits ont été majoritairement créés à l'époque des grands défrichements de la période médiévale.

Les défrichements de la forêt sur les confins du plateau saintongeais

Comme partout ailleurs en Aunis et en Saintonge, c'est à partir du XIe siècle que commence véritablement la mise en valeur de la vaste seigneurie de Tonnay-Charente[75], alors en très grande partie recouverte par une forêt qui aboutissait aux abords de l'ancien golfe des Santons devenu, au Moyen Âge, un immense marécage.

Les toponymes d'origine sylvestre sont très nombreux et attestent par leur densité combien la couverture forestière de cette ancienne paroisse était véritablement importante. Ces toponymes qui se retrouvent disséminés sur l'ensemble de la commune dans la partie haute du finage communal (pointe de Tonnay-Charente) sont les suivants d'est en ouest : le Touchereau[Note 12], l'Alaigne[Note 13], le Bois Long, le Petit Breuil[76], le Petit Bois, la Brossardière[Note 14], la Petite Touche, la Touche[Note 15]…

Un certain nombre de ces toponymes qui sont d'origine arboricole renseignent précieusement sur les types d'arbres qui composaient cette ancienne sylve dont le défrichement fut si intensif et systématique qu'il ne reste aujourd'hui que très peu de bois dans la commune, seul le Bois des Ailes au nord de la ville-centre fait figure de quasi relique de l'antique forêt.

Parmi ces toponymes se trouvent des peupliers (les Pibles)[77], des charmes (les Charmettes, les Petites Charmettes), des chênes (Puyjarreau)[78], des chênes verts (le Chène Vert), des noisetiers (la Coudre)[79], des genévriers (la Cadollière)[80], du houx (la Frégonnière)[Note 16], du buis (la Bosselière)[81], les Épinettes…

Les activités économiques pendant la période médiévale

Le mouvement de défrichement fut si intensif qu'il libéra des terrains qui furent essartés (toponymes la Brûlée, les Champbrûlants) et mit en valeur de nouvelles terres à usage agricole pour la production de moutarde (Champservé)[Note 17], ou destinés à l'horticulture (Champ Fleuri) ou plus généralement pour la culture des céréales dont les sols convenaient bien (les Terres Rouges, la Groie)[Note 18]. Dans ce dernier domaine, la commune compte un grand nombre de toponymes en relation avec des moulins attestant de l'importance de la culture des céréales (le Moulin Renoulleau, le Moulin de la Traine, Bel Air, le Moulin Pefineau, le Moulin, Moulin de Montalet…). Cette activité agricole était secondée par des activités industrielles ou artisanales, notamment pour l'extraction des carrières où le calcaire était très recherché, probablement pour sa qualité et sa dureté (la Perrière, les Périers, la Cassotière)[Note 19], ces lieux-dits sont proches du ruisseau de Chasserat (en limite actuelle de la commune de Cabariot) face au Bois des Caillons, toponyme fort évocateur[82]. Cette industrie était complétée par les forges où étaient produits des outils pour l'agriculture ou des armes pour les seigneurs de Tonnay-Charente (toponymes les Forges, la Petite Farradière, la Grande Farradière)[Note 20].

L'implantation des villages dans la paroisse de Tonnay-Charente

.jpg.webp)

Ces défrichements intensifs libérèrent des terres pour y fixer également des villages sur le plateau calcaire, ces derniers étaient de préférence situés près des lieux de source particulièrement abondants dans l'ancienne seigneurie de Tonnay-Charente (Fontsèche, les Fontenelles, Font-Robette, Font Perre)[83]. Si les défrichements d'origine agricole sont les plus nombreux, ils le devaient à l'impulsion des ordres monastiques qui y ont laissé leur empreinte (la Croix Biron, la Maladrie) et des seigneurs qui s'étaient réservés des terrains pour la chasse (les Varennes)[Note 21] ou des réserves foncières personnelles (le Clou, l'Enclouse, la Petite Enclouse).

Les lieux les plus isolés du plateau calcaire portent le nom d'animaux sauvages rappelant qu'en ces temps médiévaux la peur du loup était très présente (toponyme Chanteloup au nord-est du finage communal) ou bien la menace qu'inspiraient les renards sur les cultures a dû marquer la mémoire des villageois (les Renardières).

Le drainage tardif des marais

À l'opposé du plateau activement défriché, les marais furent tardivement drainés. Ils se présentaient sous l'aspect de grandes étendues d'eau qui stagnaient évoquées remarquablement par les toponymes la Mourière[84], la Petite Mourière, les Morettes, la Clotte[85]. Cependant, quelques tentatives d'assainissement du marais furent entreprises au Moyen Âge. Le toponyme la Noue en est un des plus parlants[86]. Si une Villeneuve, située au nord de la ville-centre en bordure du marais, fut effectivement mise en place à cette époque[87], il fallut attendre les Temps modernes, à partir de la fin du XVIe siècle, pour voir s'accomplir les grands travaux d'assèchement. Le toponyme de l'Île de la Mazarine date de la période du XVIIe siècle où le Marais de la Petite Flandre fut mis en valeur par les ingénieurs hollandais.

Histoire

De lointaines origines

La ville de Tonnay-Charente possède une histoire dont les origines premières remontent à l’époque de l’occupation romaine alors que les alentours immédiats de la ville seraient habités à des époques datant des premiers temps de la Protohistoire.

Moyen Âge

L’essor de Tonnay-Charente se situe indéniablement à l’époque médiévale où le site escarpé de la vieille ville est alors occupé par un château-fort édifié sur les restes d’un ancien castrum romain. Au XIe siècle, cette forteresse abritera dans son enceinte fortifiée une abbaye qui sera l’une des plus influentes de la vallée de la Charente avec celle de Bassac avant qu’elle ne soit léguée à la puissante abbaye bénédictine de Saint-Jean-d'Angély en 1107. Devenue un centre religieux particulièrement actif, Tonnay-Charente sera également une cité de pèlerinage et une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Incorporée au domaine Plantagenêt après le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt (futur roi d'Angleterre) en 1154, la cité prendra son essor et développera son commerce avec les îles britanniques, devenant le principal port de Saintonge, ce qu'elle restera jusqu'au début des Temps modernes. Elle deviendra cependant une ville frontière après la signature du traité de Paris de 1259, qui voit la constitution en apanage du Poitou, de l'Aunis et d'une partie de la Saintonge au profit d'Alphonse de Poitiers, frère du roi de France Louis IX. La Charente tiendra dès lors lieu de frontière entre domaine français et domaine anglo-aquitain.

Les seigneurs ou princes de Tonnay[88] sont signalés à partir de la deuxième moitié du XIe siècle (Geoffroy Ier), mais leur dynastie est mal connue jusqu'à la fin du XIIe siècle (Geoffroy II ; puis après 1200, son fils Geoffroy III, qui épouse Aumode — ou Almodis, Alénodis — héritière de Didonne et Montendre). Le principal membre de cette famille est aussi le dernier dans les mâles, Geoffroy IV, fils de Geoffroi III, prince de Tonnay, Didonne et Montendre, marié à une fille de Savary de Mauléon et Belle-Assez de Pareds, † vers 1269, dont les possessions sont partagées à sa mort entre ses sept filles et gendres. Tonnay passe à l'aînée, Jeanne, femme du vicomte Aimeri IX de Rochechouart († entre 1283 et 1288). La branche aînée (vicomtale) des Rochechouart garde Tonnay jusqu'au vicomte François Ier de Rochechouart-Pontville, qui cède Tonnay-Charente au début du XVIe siècle à son cousin éloigné de la branche cadette, François de Rochechouart-Mortemart (aussi son neveu, car fils d'Aimery III de Rochechouart-Mortemart et de Jeanne de Rochechouart-Pontville dame de Mauzé et de Tonnay-Charente, la sœur du vicomte François). Les Rochechouart-Mortemart conservent désormais Tonnay (ducs de Mortemart en 1650/1663 ; le fils aîné des ducs est titré prince de Tonnay ; Mme de Montespan, la célèbre favorite de Louis XIV, née Françoise-Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, était appelée dans sa jeunesse Mlle de Tonnay-Charente).

À partir de 1337, les tensions entre Capétiens et Plantagenêts se feront plus vives, débouchant sur la guerre de Cent Ans. Ce conflit laissera des traces durables dans toute la région, où raids et chevauchées des deux armées se multiplient. La ville sera administrée par les Anglais du Prince noir de 1345 à 1351, puis de 1362 à 1372 (constitution de la principauté d'Aquitaine), année où la cité sera provisoirement soustraite à la tutelle anglaise pendant le règne de Charles V de France.

À la fin des hostilités, au XVe siècle, la paroisse est ruinée et désolée mais les seigneurs de Rochechouart s’allieront aux Mortémart pour reconstruire la ville et son château.

Les Temps modernes

Acquise vers 1550 aux idées de la Réforme protestante, Tonnay-Charente qui deviendra un fief protestant dans le ressort de Saint-Jean-d'Angély ne sera pas à l’abri des guerres de Religion qui ont ensanglanté l’Aunis et la Saintonge de 1562, à la suite du massacre de Wassy, à 1598, date de l’édit de Nantes promulgué par Henri IV.

Après avoir reçu avec enthousiasme les chefs protestants en , Tonnay-Charente subira deux assauts très violents des deux partis religieux où catholiques et protestants se disputeront chèrement la place. En 1574, le donjon médiéval est démantelé par les troupes royales de Charles IX tandis qu’en 1580 les Calvinistes détruiront l’église paroissiale et l’abbaye.

Après l’édit de Nantes, signé en 1598, la ville redeviendra une place protestante mais fera l’objet d’une reconquête catholique dans le siècle suivant avec l’installation de différents ordres religieux dont celui des Capucins.

Pendant les heures périlleuses de la Fronde des princes, la ville connut de nouveau un siège où le Prince de Condé s'empara par la force du château et fit détruire la tour de la Poterne à l'automne 1651. Mais en novembre de cette année-là, il dut s'enfuir face aux troupes royales du comte d'Harcourt.

Si Colbert avait pensé initialement à Tonnay-Charente pour y construire le futur arsenal maritime, c’est le site de Rochefort qui sera finalement choisi par le roi Louis XIV. Ce rendez-vous manqué avec l’Histoire sera malgré tout compensé par l’association de la ville avec la nouvelle ville. Tonnay-Charente deviendra le grand port des eaux de vie de cognac et se transformera en lieu de résidence de nombreux châtelains. La ville sera en même temps le château d’eau de Rochefort.

Pendant les années de la Révolution française, de nombreux événements vont secouer la ville mais elle sera choisie pour devenir chef-lieu de canton lors de la création du département de la Charente-Inférieure en .

Le XIXe siècle

Pendant ce siècle de grands bouleversements, la ville va connaître de profondes transformations. Tout d’abord, elle est dotée d’un pont suspendu en 1842 qui met fin à son isolement géographique, ensuite elle est pourvue de nouveaux bâtiments publics dont le bel hôtel de ville construit en 1846.

Pendant le Second Empire, Tonnay-Charente va poursuivre son essor urbain et va assister à de nombreux changements. La ville voit la construction d’une gare ferroviaire et est traversée en son centre par une double voie ferrée en 1867.

Elle devient le grand port exportateur des eaux-de-vie de cognac et sa prospérité lui attire de nouvelles usines vers la fin du XIXe siècle.

Le XXe siècle

Au début du XXe siècle, Tonnay-Charente est connue pour être une ville industrielle et associe plus que jamais son destin urbain à celui de Rochefort.

La ville est cependant touchée par la désindustrialisation massive des années 1980 après avoir connu une période de forte croissance urbaine et économique depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

La réalisation d'une autoroute et son raccordement à la 2X2 voies de la RD 137 a apporté un nouvel essor économique à Tonnay-Charente qui s'est transformée en une ville tertiaire et résidentielle.

Le XXIe siècle

Aujourd’hui, c’est l'une des villes les plus dynamiques et les plus attractives de Charente-Maritime, se classant d'ailleurs au 6e rang départemental[Note 22]. La reconversion réussie de son économie urbaine en fait un exemple dans le département et son aménagement urbain avec les nouveaux quais sur la Charente en fait une ville agréable que surplombe le beau pont suspendu restauré et classé monument historique.

Le nouvel aménagement de voirie inauguré en sur l'enceinte du port a pour ambition de transformer cette partie de la ville ancienne en lieu de promenade et de détente, d'en faire une sorte de « croisette » au bord de la Charente.

Un mur de 1,00 m de hauteur en béton blanc (à droite sur la photo) a été construit à cette occasion sur l'ancien quai en remblai et cours sur toute la rive droite du fleuve depuis le pont suspendu jusqu'au dernier quai de la zone portuaire pour protéger la ville basse des débordements du fleuve lors des grandes marées d'équinoxe et surtout depuis la tempête Xynthia du de bien triste mémoire.

Par ailleurs, la ville poursuit sa mutation et continue de s'embellir et de s'équiper. En 2010, après la désaffectation de l'ancien terrain de camping municipal, la ville a aménagé cet espace en un agréable jardin public. Depuis , des travaux de réhabilitation ont été entrepris sur l'ancienne halle, datant de 1850, située dans la partie basse de la ville, aujourd'hui reconvertie en un espace multi-culturel dont la municipalité est maitre-d'œuvre.

L'église Saint-Étienne

Cette église qui fut construite vers la fin du XIe siècle, en 1090, a subi de nombreuses destructions dont celles de 1580 lors des guerres de Religion. De son époque originelle, elle ne conserve que son clocher porche d'origine romane ainsi que quelques chapiteaux du porche latéral. Au-dessus du portail, trois fenêtres romanes en plein cintre occupent la base du clocher reconstruit dont la tour carrée est aujourd'hui percée d'ouvertures ogivales. Le portail est le seul vestige de cette époque romane.

Reconstruite de 1588 à 1594 selon l'architecture gothique en vigueur en Saintonge, l'église présente deux nefs, l'une centrale et l'autre au sud.

Au XIXe siècle, l'édifice est reconstruit selon l'architecture néo-classique, notamment en 1832 où deux colonnes doriques sont ajoutées.

Le clocher porche de l'église Saint-Étienne de Tonnay-Charente.

Le clocher porche de l'église Saint-Étienne de Tonnay-Charente. La façade sud de l'église de Tonnay-Charente vue depuis le fleuve.

La façade sud de l'église de Tonnay-Charente vue depuis le fleuve. Le monument aux morts et l'église de Tonnay-Charente.

Le monument aux morts et l'église de Tonnay-Charente.

La maison presbytérale

Face à l'église paroissiale Saint-Étienne qui est l'unique édifice cultuel de Tonnay-Charente, la Maison presbytérale est une demeure édifiée à l'angle d'une petite rue menant vers le fleuve et fait partie des rares édifices à caractère religieux présents dans la ville.

Établie sur deux étages, lesquels sont séparés par des bandeaux de pierre, la Maison presbytérale est entièrement construite en pierres de taille et est contemporaine de la Monarchie de Juillet en raison de son style néo-classique.

Elle fut édifiée en même temps que commencèrent les travaux de restauration de l'église Saint-Étienne à partir de 1834.

Cet édifice religieux est pourvu d'un corps de logis central, signalé par des colonnes carrées de chaque côté, et est surmonté d'un fronton semi-circulaire coiffé d'une croix.

Le prieuré de Saint-Eloy de la Perrière

À la suite des Guerres de religion, les bénédictins s'étaient réfugiés en 1580 dans un prieuré édifié dans le domaine de la Perrière aux portes de la ville haute de Tonnay-Charente. Ils s'y établirent jusqu'en 1689 après que leur abbaye avait été détruite. Entretemps, le prieuré de la Perrière est transformé en hôpital royal de la Marine et dès 1666, il est occupé par les lazaristes de Saint-Vincent-de-Paul. Le bâtiment subit de profondes transformations où la façade du logis est alors dotée d'un avant-corps central avec des lucarnes ornées d'un fronton cintré. À la Révolution française, il est vendu comme bien national. Il connaît d'autres remaniements dans le courant de la Monarchie de Juillet après avoir été vendu en 1842 et perd dès lors tout caractère religieux.

Le château des Rochechouart-Mortemart

Le château des Rochechouart-Mortemart[89] est un édifice d'origine médiévale, construit en pierres en 1090, sur les restes d'un castellum romain, puis d'un château carolingien construit en bois en 765.

Ce château fut achevé au début du XIIe siècle mais il a connu de nombreuses destructions par la suite, notamment pendant la guerre de Cent Ans, en 1574 pendant les guerres de Religion, en 1651 pendant la Fronde.

Il fut reconstruit au début du XVIIIe siècle avec restauration de la grosse tour médiévale et agrémenté d'un parc à la française mais, en 1760, un violent incendie le ravagea en très grande partie.

En 1791, il fut vendu comme bien national et abrita les services de la mairie jusqu'en 1846.

À partir de 1913, il servit de sanatorium. Il est aujourd'hui occupé par la Croix-Rouge française avec pour dénomination "Institut médico-professionnel - Le Château"

Vue sur les bâtiments du château de Tonnay-Charente datant de la période classique.

Vue sur les bâtiments du château de Tonnay-Charente datant de la période classique. Le parc du château de Tonnay-Charente.

Le parc du château de Tonnay-Charente. La tour ronde du château de Tonnay-Charente, unique vestige de l'époque médiévale du château.

La tour ronde du château de Tonnay-Charente, unique vestige de l'époque médiévale du château.

L'Hôtel de ville

La mairie de Tonnay-Charente siégeait depuis 1791 dans le château des Capucins. La municipalité décida de construire un Hôtel de ville en plein centre-ville entre la ville haute et la ville basse, en bordure de l'ancienne route royale de Bordeaux à Saint-Malo pendant les temps prospères de la Monarchie de Juillet sous le règne de Louis-Philippe.

La construction de la mairie a lieu en 1846. Ce bâtiment administratif à portique intérieur présente les traits caractéristiques de l'architecture néo-classique du XIXe siècle avec, notamment, son fronton et ses colonnes doriques. Il est surmonté d'un clocheton.

Les anciennes halles couvertes

Pendant la Deuxième République, Tonnay-Charente inaugura en 1850 les halles marchandes, construites en pierres de taille dans le style néo-classique de l'époque. Celles-ci furent édifiées au cœur de la ville basse qui était le centre marchand et de négoces de la cité fluviale. Ces halles ont été édifiées en bordure de l'ancienne route qui traversait le centre-ville et dans la fièvre de construction qui animait alors la cité depuis l'édification du pont suspendu en 1842 et de l'Hôtel de ville en 1848.

Longtemps désaffectés, ces bâtiments d'un certain intérêt historique qui n'ont cependant jamais été classés, font l'objet d'une rénovation complète depuis en vue d'une réaffectation totale des locaux en complexe multi-culturel.

Façade des anciennes halles couvertes côté Sud.

Façade des anciennes halles couvertes côté Sud. Comme l'indique cette inscription en chiffres romains, les anciennes halles couvertes ont été inaugurées en 1850.

Comme l'indique cette inscription en chiffres romains, les anciennes halles couvertes ont été inaugurées en 1850. Les halles servirent de marché couvert de 1850 à 1905.

Les halles servirent de marché couvert de 1850 à 1905.

Le pont suspendu

Le pont suspendu de Tonnay-Charente est l'unique édifice classé monument historique de la ville.

C'est un ouvrage d'art remarquable construit pendant la Monarchie de Juillet en 1842, puis reconstruit en 1883 après l'effondrement de son tablier. Il fut reconstruit une nouvelle fois et remplacé avec les pylônes métalliques en 1934.

Interdit à la circulation automobile, il fait maintenant partie du paysage emblématique de la ville d'où un intéressant point de vue sur la basse vallée de la Charente se dégage ainsi que sur la cité fluviale.

En 2004, il a été utilisé comme décor pour le tournage du téléfilm Trois jours en juin de Philippe Venault[Note 23].

Vue générale sur le pont suspendu depuis la rive droite de la Charente.

Vue générale sur le pont suspendu depuis la rive droite de la Charente. Vue sur une des arches qui surplombe une rue de la vieille ville.

Vue sur une des arches qui surplombe une rue de la vieille ville. Une des piles du pont suspendu de Tonnay-Charente depuis la rive droite du fleuve.

Une des piles du pont suspendu de Tonnay-Charente depuis la rive droite du fleuve.

Le patrimoine urbain de Tonnay-Charente

La ville de Tonnay-Charente est dotée d'un patrimoine urbain civil très varié réparti entre les édifices de la ville haute et ceux de la ville basse.

Sur la ville haute, aux belles demeures du XVIIIe siècle qui surplombent le fleuve se sont ajoutées des résidences de style néo-classique du XIXe siècle construites par les négociants et les bourgeois de la cité tandis que, sur la ville basse, des immeubles à double ou triple étages, en pierres de taille, ont été édifiés le long du fleuve et des quais du port dès la seconde moitié du XIXe siècle après que les édifices publics (Hôtel de ville, halles couvertes) eurent été implantés.

Après la construction du pont suspendu en 1842, la ville a procédé à un aménagement de la voirie principale et a fait établir un alignement des immeubles ainsi que l'établissement de nombreuses fontaines dont celle de Mortemart sur la ville haute en 1867.

Dans la périphérie immédiate de la ville centre, de petits châteaux ont été construits dès le XVIIe siècle et parsèment la campagne tonnacquoise de leur belle construction (château de la Cadolière vers 1646, logis de la Perrière vers 1666, château de l'Anglaiserie de 1754, château de la Mourière vers 1800).

Une des belles maisons en pierre de taille édifiée sur les hauteurs de la ville.

Une des belles maisons en pierre de taille édifiée sur les hauteurs de la ville. Escalier de pierre édifié en 1891 donnant sur la ville haute.

Escalier de pierre édifié en 1891 donnant sur la ville haute. Une rue de la ville basse de Tonnay-Charente.

Une rue de la ville basse de Tonnay-Charente. Une des rues de la ville basse de Tonnay-Charente vue depuis la fontaine de Mortemart.

Une des rues de la ville basse de Tonnay-Charente vue depuis la fontaine de Mortemart. La fontaine Mortemart a été édifiée en 1867 sur les hauteurs de la ville.

La fontaine Mortemart a été édifiée en 1867 sur les hauteurs de la ville. Une ruelle dans la ville basse reliant le port au cœur historique de Tonnay-Charente.

Une ruelle dans la ville basse reliant le port au cœur historique de Tonnay-Charente.

Héraldique

|

Blasonnement :

Coupé : au premier d'argent aux deux fasces ondées entées de gueules, au second de gueules au vaisseau d'or habillé et flammé d'argent voguant sur une mer de même. |

Politique et administration

Administration municipale

Le conseil municipal de la commune de Tonnay-Charente est composé de 29 membres. (Liste du parti socialiste) 1.M. Éric Authiat 2.Mme Françoise Azais 3.M. Sébastien Bourbigot 4.Mme Catherine Prevos 5.M. François Garcia 6.Mme Anne Le Cren 7.M. Philippe Marais 8.Mme Véronique Rainjonneau 9.M. Ludovic Texier 10.Mme Corine Mineau 11.M. Jacques Machefert 12.Mme Évelyne Marchand 13.M. Bernard Latour 14.Mme Catherine Thomas 15.M. Patrick Orconneau 16.Mme Marie Marion 17.M. Éric Normand 18.Mme Laure Richard 19.M. Jean-philippe Guignouard 20.Mme Véronique Billonneau 21.M. Albert Barre 22.Mme Sophie Marty 23.M. Thomas Pertus (Liste Divers droite) 1.M. Érick Joyau 2.Mme Marie-chantal Perier 3.M. Patrick Chagneaud 4.Mme Edwige Hafner 5.M. Gérard Gibeau (Liste Front de Gauche) 1.Mme Florence Jadot

Liste des maires

Circonscription électorale

Depuis le découpage électoral de (loi Pasqua), la ville de Tonnay-Charente et son canton appartiennent à la cinquième circonscription de la Charente-Maritime dont le député est Didier Quentin depuis les élections législatives de .

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Données géographiques générales

Tonnay-Charente est chef-lieu d'un canton de huit communes, appartenant à l'arrondissement de Rochefort.

La ville exerce cette fonction depuis 1790 lors de la création du département de la Charente-Inférieure et administrait alors onze communes. Lors de la refonte de la carte administrative décidée par Napoléon 1er en 1800, Tonnay-Charente fut maintenue dans son rôle de chef-lieu de canton avec le même nombre de communes.

Aujourd'hui, le canton de Tonnay-Charente avec une superficie de 179,88 km2 occupe le quatrième rang dans l'arrondissement de Rochefort, après les cantons de Surgères, de Marennes et d'Aigrefeuille-d'Aunis. Par sa superficie, la commune de Tonnay-Charente se classe au troisième rang cantonal se classant après les communes de Muron et de Genouillé. Elle occupe environ 1/5e de la surface de son canton avec 19,1 %.

Avec une population de 13 455 habitants en 2007, le canton de Tonnay-Charente a une densité de population de 75 hab/km2, l'une des plus élevées de l'arrondissement de Rochefort, mais qui demeure inférieure à la moyenne départementale qui est de 88 hab/km2. Cependant, Tonnay-Charente avec une population de 7 434 habitants a une densité trois fois supérieure à celle de son canton (217 hab/km2) et le poids démographique de la ville dans son canton est élevé puisque 55,3 % de la population réside à Tonnay-Charente.

Représentation départementale

Les conseillers départementaux qui représentent le canton de Tonnay-Charente au conseil départemental de la Charente-Maritime sont Robert Chatelier et Marie-Chantal Périer (UMP) depuis les élections départementales de 2015.

Intercommunalité

Depuis , la ville de Tonnay-Charente et une partie des communes de son canton[96] appartiennent à la Communauté d'agglomération du Pays rochefortais et au Pays Rochefortais. La ville y occupe le deuxième rang autant par son poids démographique que par l'importance de son économie locale.

Elle fait également partie du Bipôle La Rochelle-Rochefort, structure intercommunale créée en .

Fiscalité

| Taxe | Part communale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH) | 11,19 % | 6,75 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 18,36 % | 13,28 % | 3,32 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 38,51 % | 27,65 % | 8,63 % |

| Taxe professionnelle (TP) | 17,05 % | 8,85 % | 2,51 % |

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable[98].

La taxe professionnelle est remplacée en 2010 par la cotisation foncière des entreprises (CFE) portant sur la valeur locative des biens immobiliers et par la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (les deux formant la contribution économique territoriale (CET) qui est un impôt local instauré par la loi de finances pour 2010[99]).

Forces de l'ordre

Ville-satellite de Rochefort, Tonnay-Charente est étroitement associée à cette dernière en matière de sécurité publique et des biens.

Une antenne d'un commissariat de police avait fonctionné à Tonnay-Charente avant d'être supprimée en 2010. L'intervention des forces de police place dorénavant la ville sous l'autorité du commissariat de police situé à Rochefort. Ce commissariat compte 75 policiers et sept véhicules assurant la sûreté publique uniquement sur les villes de Rochefort et de Tonnay-Charente.

L'absence d'une brigade de la gendarmerie nationale à Tonnay-Charente, ce qui est un fait assez rare pour un chef-lieu de canton[Note 24] est palliée par l'intervention de la compagnie de la gendarmerie nationale également basée à Rochefort dont le rayon d'action s'étend à toutes les communes rurales du canton de Tonnay-Charente.

Juridiction

Tonnay-Charente dépend en matière d'affaires civiles et pénales du tribunal d'instance de Rochefort et du tribunal de grande instance de La Rochelle depuis la réforme de la carte judiciaire instaurée fin 2007. La ville dépend de la cour d'assises de Saintes et de la cour d'appel de Poitiers.

Par ailleurs, la commune dépend du tribunal pour enfants de Rochefort, qui sera bientôt regroupé sous celui de Saintes, et du conseil de Prud'hommes de Rochefort en matière de droit des affaires économiques et sociales.

Enfin, sur le plan du droit administratif, la ville est du ressort du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Équipements et services

La ligne d'autobus des transports intra-urbains

La ville de Tonnay-Charente est desservie quotidiennement par une ligne de transports urbains dépendant du réseau urbain de l'agglomération de Rochefort dénommé R’bus. Cette ligne urbaine fait partie des 5 lignes régulières de l'agglomération rochefortaise et a été mise en service dès .

La Ligne A part du quartier urbain Les Fontenelles à Tonnay-Charente et se prolonge jusqu'à la Gare de Rochefort avant de continuer jusqu'à la zone commerciale de Villeneuve-de-Montigny, au nord-ouest de Rochefort. Cette ligne urbaine assure 15 dessertes par jour ouvrable (du lundi au samedi de chaque semaine) et traverse tout le centre-ville de Tonnay-Charente ainsi que les quartiers ouest de la ville dont celui de Libération.

Les transports inter-urbains

Le réseau « Région Nouvelle-Aquitaine », anciennement « Les Mouettes », géré par le Conseil général de la Charente-Maritime, en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine dessert également Tonnay-Charente par deux lignes principales de ce réseau. La ligne no 7 Saint-Jean-d'Angély - Rochefort passe par Tonnay-Charente ainsi que la ligne no 10 Rochefort - Saintes.

De plus, la ville est située sur les lignes régulières secondaires no 106 et no 147.

La desserte ferroviaire

Tonnay-Charente dispose d'une halte ferroviaire sur la ligne Nantes-Bordeaux.

La ville est uniquement desservie par des trains TER Nouvelle-Aquitaine, ceux-ci effectuent six allers-retours quotidiens chaque semaine et trois aller-retour quotidiens chaque week-end et jour férié.

Pour les trains de grande ligne, les habitants de Tonnay-Charente tout comme ceux du canton doivent se rendre à la gare de Rochefort où celle-ci est desservie par des trains SNCF Intercités dont les liaisons ferroviaires quotidiennes sont assurées en direction de La Rochelle, Nantes, Bordeaux ou Toulouse.

Pour prendre le TGV en direction de Paris, les habitants doivent se rendre à la gare de Surgères ou celle de La Rochelle

Services de la santé

Dans le domaine des services de santé, la ville de Tonnay-Charente est correctement équipée pour un centre de son importance. Un certain nombre de services sont donc représentés à la fois sur le plan médical, paramédical et socio-médical[100].

Les services médicaux

Dans ce domaine, la ville est équipée de trois cabinets médicaux, tous situés en centre-ville. Ces centres médicaux regroupent en tout une douzaine de médecins généralistes dont un spécialisé dans l'homéopathie. Si la ville ne possède pas de médecins spécialistes, ces derniers se trouvent dans la ville voisine de Rochefort. Depuis l'année 2010, un cabinet de la médecine du travail est en fonction à Tonnay-Charente.

Le centre-ville regroupe également deux cabinets de soins dentaires.

L’hôpital le plus proche est le Centre Hospitalier de Rochefort, situé à moins d'une dizaine de kilomètres de la ville-centre de Tonnay-Charente ; il offre une palette très étendue de soins, étant de plus un hôpital entièrement modernisé dont l'ouverture du nouveau centre est fonctionnelle depuis le printemps 2011.

Les services paramédicaux

Dans ce domaine, les prestations sont nettement plus élargies.

Les professions paramédicales sont représentées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale[Note 25], quatre centres en soins infirmiers, deux cabinets de kinésithérapie, deux cabinets en diététique et un cabinet en orthophonie regroupant trois praticiens, ainsi que deux pédicures-podologues et un ostéopathe.

Tonnay-Charente possède trois pharmacies dont deux sont situées en centre-ville et la troisième dans la galerie commerciale des Varennes en périphérie du cœur historique de la ville, ainsi que deux opticiens dont l'un est également situé dans la galerie commerciale des Varennes. Un prothésiste dentaire est également en activité dans la commune.

Un service d’ambulanciers, implanté en ville et composé d'une flotte de deux véhicules ambulance, de trois VSL climatisés et de deux taxis, étend ses interventions sur l'ensemble du canton de Tonnay-Charente étant l'unique prestataire de ce type de service.

La ville est également équipée d'un centre de secours, qui dépend du SDIS de Charente-Maritime, et plus précisément du Centre principal de secours de Rochefort.

Deux cliniques vétérinaires sont en activité et sont situées en ville. Elles opèrent dans l'ensemble des communes relevant du canton de Tonnay-Charente.

Les services médico-sociaux

Tonnay-Charente dispose d'un centre médico-professionnel dépendant de la Croix-Rouge française qui est situé dans la ville haute[101].