Surpêche

La surpêche est la pêche excessive (légale ou illégale) ou pêche destructive de la ressource, pratiquée par l'homme sur certains poissons, crustacés ou mollusques. C'est une tendance observée dans presque toutes les pêcheries de la planète, qui préoccupe la FAO et l'ONU car menaçant la sécurité alimentaire[1] et les équilibres écologiques marins. Selon la Banque mondiale et la FAO, en 2009 le coût de « la sous-performance annuelle des pêcheries mondiales représentait 50 milliards de dollars » perdus (par comparaison à un scénario de pêche durable[2]).

Le concept de pêche durable désigne les modes de pêche visant à ne pas surexploiter la ressource ; certains auteurs, face au constat que la libre concurrence et les subventions ont aggravé la surpêche, plaident également pour une « altermondialisation halieutique »[3].

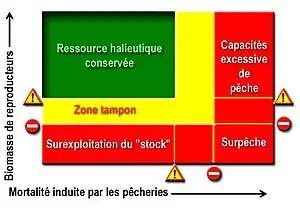

1) la biomasse du stock reproducteur et

2) le taux de mortalité induit directement et collatéralement par les actions de pêche (incluant donc les prises rejetées en mer ou le dégâts collatéraux des chaluts sur les habitats, les impacts des filets perdus, les impacts de la destruction des rapports prédateurs/proies, la privation de nourriture pour les oiseaux et animaux piscivores[4], etc.

Éléments de définition

On parle de surpêche quand l’augmentation des capacités de capture entraîne :

- une diminution du nombre de prises, voire la disparition plus ou moins locale de certaines espèces

- une diminution de la taille moyenne et de l'âge des prises (qui correspond à une perte de niveaux trophiques)

- une diminution du poids moyen des prises (individus plus jeunes, ou éventuellement sous-alimentés)

- la régression du stock d'individus aptes à se reproduire (sachant que le nombre d'œufs fécondés et pondus est bien plus élevés chez les poissons ayant atteint leur pleine maturité)

Lorsque ces signes sont groupés, ils indiquent que l’espèce est pêchée plus vite qu’elle ne peut se reproduire et se maintenir. Mais il n’est pas toujours facile de précisément distinguer un mort d'un vivant quand un seuil critique est dépassé, ni les rôles respectifs de la pêche et d'autres facteurs environnementaux (surtout climatiques ou liés à la pollution ou à l'introduction d'espèces invasives ou de parasites) dans la baisse de certains stocks de poissons. De plus les dérèglements climatiques induisent des modifications (naturelles ou non) des courants ou des apports terrigènes via les estuaires, et certaines populations de poissons ou de crustacés peuvent se déplacer, pouvant localement laisser croire à une amélioration de la situation ou au contraire à une régression. On observe par exemple une remontée vers le nord de certaines populations de poissons. Des poissons peuvent ainsi donner localement l'impression de disparaître ou de réapparaître dans une région pour d'autres raisons que la pression de pêche. Seules une gestion partagée et une surveillance scientifique générale des « stocks » peuvent donner une idée globale des ressources marines halieutiques. Pêche excessive conduisant à un épuisement de stocks de poissons.

Modélisation

Différents modèles biomathématiques (Ecopath, Ecosim, Ecospace..) permettent de mieux analyser et prédire les effets (niveaux trophiques en particulier, ou réponse des communautés animales à la surpêche[5]) de la surpêche[6].

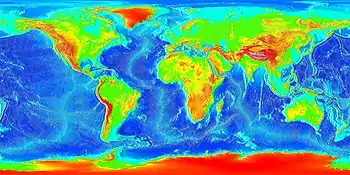

Situation mondiale de la surpêche

Selon une étude de 2001[7], que d'autres ont confirmée depuis[8], tous les océans sont aujourd'hui touchés par la surpêche. Et l'« extinction écologique provoquée par la surpêche précède en ampleur toutes les autres sources humaines de perturbations, omniprésentes, pour les écosystèmes côtiers, y compris la pollution, la dégradation de la qualité des eaux et la part anthropique du changement climatique. Les abondances historiques des espèces de grands prédateurs ont été fantastiquement élevées par comparaison avec les observations récentes. Des données paléoécologiques, archéologiques et historiques montrent que des décalages temporels en décennies ou siècles ont eu lieu entre le début de la surpêche et des modifications conséquente dans les communautés écologiques, car les espèces non pêchées du niveau trophique similaires ont assumé les rôles écologiques des espèces surexploitées jusqu'à ce qu'elles soient elles-aussi surexploitées ou au contraire meurent de maladies épidémiques liés à la surpopulation ». Les auteurs de l'étude de 2001 estiment[7] que les données d'écologie rétrospective aident à clarifier les causes profondes des changements écologiques, et leur ampleur… Et qu'elles démontrent aussi des objectifs réalisables de restauration et gestion des écosystèmes côtiers, qui ne pouvaient même pas être envisagées sur la seule perspective limitée des observations récentes[7].

Une autre étude[9] récente (2011) a dans sept écosystèmes (en Atlantique, dans le Pacifique et les océans de l'hémisphère sud) et pour 14 espèces d'oiseaux marins observé les effets du manque de nourriture, induit par la surpêche. Elle a montré que les relations prédateur-proie sont essentielles pour comprendre la dynamique des écosystèmes marins[9]. Sur la base des bases de données mondiales les plus complètes, les chercheurs ont quantifié l'effet des fluctuations d'abondance de nourriture sur le succès de reproduction des oiseaux marins ; ils ont montré qu'existait un « seuil critique » de nombre de proies (poissons et krill accessibles, dits « forage fish / poisson fourrage ») sous lequel l'abondance des oiseaux marins décline systématiquement[9]. Cette « réponse au manque de nourriture » a été commune dans tous les cas étudiés. Ce seuil critique est d'environ un tiers de la biomasse maximale en proie observée dans les études à long terme[9]. Ce seuil est selon les auteurs un nouvel indicateur du minimum de biomasse en proies nécessaire à la survie à long terme des populations d'oiseaux marins[9]. De plus, en consommant préférentiellement les poissons malades ou plus lents, les oiseaux prédateurs contribuent probablement eux-mêmes à long terme au maintien de stocks halieutiques en meilleure santé.

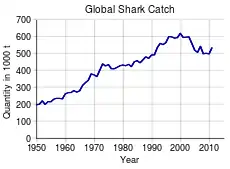

Une équipe de recherche internationale a passé au crible plus de 200 modèles d’écosystèmes océaniques sur l’ensemble de la planète, pour évaluer l’évolution de la biomasse mondiale en poissons de 1880 à 2007 : elle conclut, en , que les stocks de gros poissons (thons, mérous, requins et autres prédateurs supérieurs) ont chuté de deux tiers en un siècle ; et ce déclin s’accélère : plus de la moitié (54 %) de cette perte de biomasse s’est produite au cours de ces 40 dernières années, soit depuis le début de la pêche industrielle dans les années 1970[10].

Histoire

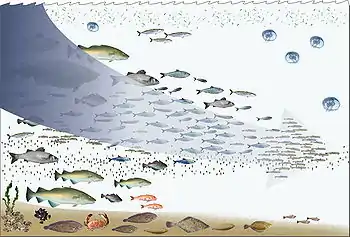

La prise de conscience par le plus grand nombre de l'existence d'une surexploitation des ressources halieutiques de l'océan est relativement récente. En 1609 dans son Mare Liberum (en), le juriste Grotius, fondateur d'un droit international basé sur le droit naturel, pouvait encore écrire : « La pêche en mer est libre, car il est impossible d’en épuiser les richesses ». On sait aujourd'hui qu'en fait, la majorité des poissons (peut-être 90 %) habite la zone pélagique de l'océan, soit les zones de moindre profondeur ; ce n'est que depuis les années 1980 — et en raison de la raréfaction des poissons côtiers — qu'on commença à pêcher en eaux profondes (à plus de 400 mètres de profondeur) des poissons relativement peu connus avant, tels que le flétan noir, l'empereur, la lingue bleue, le sabre noir, ou le grenadier[11], mais qui vivent en densité plus faible et constituent tous des ressources non-durables du fait des très faibles taux de reproduction et de croissance des espèces de grande profondeur.

Toutefois, dès le XVIIIe siècle, la raréfaction des poissons commence à inquiéter dans l'Atlantique européen[12], et le médecin Tiphaigne de La Roche décrit les mers européennes comme « épuisées » et « ne fournissant de poisson que ce qu'il n'en faut pour faire regretter leur ancienne fécondité », accusant notamment les filets traînants, ancêtres de nos chaluts modernes[13]. Son hypothèse est reprise quelques années plus tard par le naturaliste Henri Louis Duhamel du Monceau dans sa « Dissertation sur ce qui peut occasionner la disette du poisson principalement de mer »[14], mais à l'époque la principale réponse apportée sera d'étendre le rayon d'action des navires et de développer les pêches profondes, australes ou outre-mer.

La surpêche n'est donc pas un phénomène récent, même si elle s'est accentuée, systématisée et mondialisée après la Seconde Guerre mondiale. A titre d'exemple :

- la surpêche du saumon date au moins de plusieurs siècles, comme en témoignent certaines des gravures illustrant l'Encyclopédie de Diderot (au XVIIIe siècle). Ces illustrations décrivent précisément des systèmes sophistiqués de filets ou de barrages posés sur toute la largeur d'un cours d'eau, permettant déjà de capturer la quasi-totalité des saumons remontant ces cours d'eau[15] - [16]. Un peu plus tard, la pêche intensive de la sardine en Baie de Douarnenez (France) a montré les limites de méthodes si efficaces qu'elles ont en quelques décennies fait régresser ou localement disparaître une ressource qui paraissait antérieurement inépuisable.

Une étude récente (2019) basée sur l'ADN d'écailles collectées à partir des années 1910 montre que le déclin du saumon rouge a été plus généralisés et brutal qu’on ne le pensait jusqu'alors : les 13 principales populations de saumon rouge sauvage de la rivière (l'un des deux cours d'eau encore es plus « riches » en saumon du canada) ont chuté de 56% à 99% de 1913 à 2014, principalement à cause de la surpêche selon les auteurs[17]. - Dès 1889, le Parlement britannique vote une loi autorisant le Fisheries Board à interdire la pêche au chalut (beam trawling) dans le Moray Firth, en Écosse, afin de préserver la population de harengs. Néanmoins, les chalutiers étrangers continuèrent à pêcher dans cette région. En septembre 1925, le Conseil international pour l'exploration de la mer nomma une commission ad hoc chargée de résoudre le problème, qui publia un rapport en 1927. Cette même année, l'Assemblée de la Société des Nations vota une résolution concernant la possibilité d'établir "une protection internationale de la faune maritime".

- Au XIXe siècle, les pêcheurs du nord de la France sont sauvés par la pêche hauturière et la morue de Terre-Neuve, mais ils voyaient déjà la ressource halieutique locale se raréfier. (« On fait ici la pêche de la morue, du hareng, du maquereau ; mais tous ces poissons, qui se tenaient volontiers jadis sur nos côtes, se rejettent depuis plusieurs années sur la côte d'Angleterre. Nos pécheurs en souffrent beaucoup » commentait en 1825 F. J. Grille[18] qui cite (en 1925) quelques hypothèses d'explication ayant cours à l'époque :

« Divers systèmes se sont élevés les uns contre les autres, tous fondés (ce qui est singulier) sur des faits faciles à constater. Les uns ont dit : Nous trouvons la cause de la disparition des poissons dans la tendance des mers à s'éloigner de nos rivages pour se porter sur les rives opposées. Les harengs ont suivi les courants et, en rassemblant là-dessus les observations, on trouve que la mer se retire insensiblement depuis Dunkerque jusqu'à Cherbourg ; elle a quitté successivement les dunes du Rosenthal, de Mardyck, les plaines de Bourbourg, d'Ardres, de Saint-Omer. Entre les caps Blanez et Grinez, elle a délaissé l'ancien port de Wissant ; l'embouchure de la Liane, à Boulogne-sur-Mer, forme des atterrissements, et les travaux qu'on fait à Saint-Valery et au Crotoy parlent en faveur de notre système. Il faut toute la force des eaux de la Seine pour empêcher les bancs de sable de s'étendre en face du Havre. Mais des sables s'entassent à l'embouchure de l'Orne. Ouistreham, qui voyait les marées battre les murs de son église, en est maintenant séparé par une large prairie. Les marais d'Hermanville sont desséchés et cultivés. La mer se retire du Calvados ; elle a abandonné, près de Bernières, à trois lieues de Caen, un vaste territoire qui fut autrefois une forêt... Tous ces faits sont très-graves et paraissent concluants. Mais d'autres, remontant moins haut, signalent les envahissements des mers aux caps Gris et Blanc nez même, déjà cités, et que rongent les vagues ; ils montrent du côté d'Etaples, et plus à l'est, vers le Portel, des invasions récentes, et qui sembleraient annoncer le retour des eaux vers nos cotes. Entre ces phénomènes, notre esprit demeure incertain, et, tout ce que nous pouvons faire, c'est de livrer nos remarques à l'étude des physiciens et à l'attention des géographes. »

— F. J. Grille, Description du département du Nord, 1825-1830.

Des poissons encore aussi communs dans les années 1950-1960 que le cabillaud de l’Atlantique, l'aiglefin de la mer du Nord et le Thon rouge du Nord ou que l'anguille d'Europe figurent aujourd'hui avec une centaine d'autres sur la liste des espèces menacées.

La surpêche n'a pu prendre une dimension planétaire qu'au XXe siècle, avec les moyens industriels et énergétiques le permettant.

Sont actuellement concernés par la surpêche la sardine en Californie, l'anchois au Pérou, la morue à Terre-Neuve ou le hareng en mer du Nord. Dans la remontée d'eau (« upwelling ») du Nord Benguela (ou front Angola-Benguela au large de la Namibie), la surexploitation a provoqué un spectaculaire effondrement des populations de sardines (Sardinops sagax) (tonnages passé d'1,5 million de t/an de sardines en 1960 à seulement deux sardines pêchées lors d'une campagne scientifique en 2007). Il en va de même pour les anchois (Engraulis encrasicolus, ex E. capensis) et le merlu qui ont laissé la place à un écosystème appauvri peuplé d'espèces primitives telles que bactéries, éponges, macro-algues, méduses, oursins. Ailleurs, les populations de flétans et de thons rouges ont diminué de 90 %. 95 % de la population des anguilles d'Europe ont disparu. Cette espèce, considérée autrefois comme la plus résistante, est depuis 2007 classée comme espèce menacée et protégée en Europe. Le braconnage des civelles n'est qu'une des causes de sa régression.

La FAO (organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation) estime à 77 % la proportion d’espèces de poissons impactées à différents degrés. 8 % serait épuisées, 17 % surexploitées et 52 % exploitées à leur maximum.

Les prises de poissons ont atteint un maximum de 100 millions de tonnes en l’an 2000 mais la production stagne depuis 1990 alors que les capacités de pêche ne cessent d’augmenter. Les individus capturés sont de moins en moins gros et de plus en plus jeunes. La proportion des prises de niveaux trophiques bas a augmenté.

Les navires-usines exploitent de plus en plus de zones (ouest de l’Afrique, océan Indien, Pacifique du sud-est…), pêchent toujours plus profond, capturant de nombreuses espèces et endommageant des écosystèmes (via les chaluts notamment). La pêche technologique a entraîné une augmentation rapide des prises accessoires. 25 % des poissons (27 millions de tonnes) qui sont péchés sont rejetés morts à la mer car ils n’appartiennent pas aux espèces souhaitées. Des dauphins, des tortues et des oiseaux marins (albatros) sont aussi capturés et tués par les filets. Les lignes appâtées ou les filets perdus ou abandonnés en mer sont autant de pièges mortels pour ces animaux.

Les espèces préférentiellement pêchées sont des carnivores apicaux (qui occupent le sommet des chaînes alimentaires) qui ont une forte valeur ajoutée sur les marchés des pays développés, mais qui sont aussi ceux qui ont le plus bioconcentrés les polluants, dont le méthylmercure. Cette spécialisation de la pêche a des conséquences graves sur les réseaux trophiques, jusqu’aux mammifères marins et aux oiseaux, par exemple :

- Au large de Terre-Neuve, la raréfaction des poissons a entraîné une diminution de la taille moyenne des baleines à bosses qui fréquentent ces eaux.

- On a vu des migrations de phoques affamés depuis le Groenland vers les côtes du Canada. En Europe, dauphins et marsouins semblent descendre vers le sud alors que l'Atlantique nord est surexploité.

- La disparition de la morue et d’autres prédateurs au large des États-Unis a entraîné une prolifération d'herbivores qui a provoqué un fort déclin des forêts d’algues.

- On observe une modification de la structure des communautés et de la diversité génétique par la sélection d’espèces ou de classes de taille. Cette pression sur les habitats les rend plus sensibles aux invasions biologiques, aux perturbations et aux pollutions.

- Les oiseaux piscivores marins (hormis quelques rares espèces (telles mouettes ou goélands) qui ont appris à se nourrir à terre) régressent corrélativement à la surpêche[9] - [19] et ils doivent s'adapter en pêchant des proies plus petites ou d'un niveau trophique inférieur[20].

En [21], le PNUE a conclu sur la base d’un rapport intitulé « In Dead Water »[22] que le réchauffement climatique exacerbait l'impact de la pollution, des espèces invasives et de la surpêche dans les principales zones de pêche de la planète, ce qui peut engendrer un triple problème ; écologique, économique et de développement.

10 à 15 % de l’océan mondial est directement concerné par la surpêche selon l'ONU mais avec des impacts qui affectent ou affecteront « au moins les 3/4 des principales zones de pêche du monde ». On observe déjà une dégradation des océans, alerte l’ONU (qui avait en 2004 déjà signalé plus de 100 « marines dead zones » dans les baies ou en aval d’estuaires ou en mers fermées.

Toujours selon l'ONU, des millions de personnes dépendent de la pêche, surtout dans les pays pauvres, et près de 2,6 milliards consomment couramment des protéines issues des produits de la mer (et l’écobilan de la pisciculture industrielle reste discuté). De plus, 80 à 100 % des récifs coralliens du monde sont menacés de blanchiment, dégradation ou disparition par la montée des océans[23].

La lutte contre la surpêche, la pêche illicite non déclarée et non réglementée et les pratiques de pêche destructrices fait l'objet d'une cible de l'Objectif de développement durable n° 14 de l'ONU.

On craint enfin une accélération de l'acidification des océans induite par le CO2, qui pourrait aggraver ces problèmes en affectant aussi les petits organismes planctoniques à la base de la chaîne alimentaire.

Mesure et évaluation

Sur la base d'indicateurs[24] qualitatifs et quantitatifs, des scientifiques produisent depuis quelques décennies des rapports de plus en plus précis, par pays et par régions (Europe), mais des données précises permettant de dégager des tendances ne sont disponibles que depuis 1950 environ. Des ONG telles que le WWF et Greenpeace s'intéressent aussi aux questions de protection et restauration des ressources halieutiques.

Depuis peu, des bases de données internationales se constituent, avec notamment :

- Le Sea Around Us Project, qui depuis 1999 met en place une base de données mondiales sur l'impact des pêcheries sur la biodiversité, en partenariat avec le Centre des pêches de Philadelphie et du « Pew Charitable Trusts », pour fournir aux chercheurs du monde entier, aux pêcheurs et au public intéressé, des données quantitatives et qualitatives sur l'impact de la pêche sur les écosystèmes marins du monde depuis 1950. Ces données sont géoréférencées sur un SIG (système d'information géographique) pour dresser une « carte mondiale des captures de pêches de 1950 à aujourd'hui », nécessaire à une bonne gestion des ressources halieutiques et à sa restauration.

Contrairement à d'autres bases, celle-ci ne s'intéresse pas qu'aux poissons de valeur commerciale, mais aussi aux poissons rejetés, prises accessoires, invertébrés marins, mammifères marins, et d'autres composants de la biodiversité marine. Ce projet aborde aussi les impacts de la pêche (chalut en particulier) sur les habitats marins et côtiers. Cette base fournit des données sur les zones de pêche des pays, sur le type de poissons pêchés[25]. Des modèles[26] - [27] plus précis vont pouvoir s'appuyer sur des études régionales, notamment pour la Malaisie[28], l'Amérique du Sud[29], l'Océan Indien[30], le Japon[31]. Il s'agit aussi de mesurer les impacts directs et indirects sur la biodiversité et en particulier sur le réseau trophique qui alimente la pêche[32]. Cette base a été créée par le biologiste Daniel Pauly, directeur du Centre de recherche sur les pêches de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver qui dirige toujours ce projet en 2009. Il compte parmi les premiers scientifiques à avoir alerté le grand public sur les conséquences de la surexploitation de l'océan par les pêcheries industrielles et il estime qu'une réduction de l'effort de pêche des grandes flottes industrielles permettraient de conserver un nombre d'emploi plus important dans la pêche artisanale, qui si cette dernière utilise sans excès des engins passifs et non tractés (c'est-à-dire moins consommateurs d'énergie que les chaluts et la pêche industrielle qui pourrait ainsi durablement perdurer. Il estime aussi que si le chalut de fond n'avait jamais été utilisé, et qu'on devait aujourd'hui réfléchir à son utilisation, il serait assurément interdit en raison de son effet très destructeur sur l'écosystème. Le chalut contribue à la transformation de la colonne d'eau en une « soupe microbienne »[33]. L'eau verdie par les engrais et la remise en suspension des sédiments par les chaluts meurent quand elles manquent d'oxygène pourrissent et tombent au fond. (??)

Cette base de données valorise aussi les données scientifiques rapportées par des expéditions anciennes[34].

- FishBase, autre grande base de données mondiale, développée par le Centre mondial sur le poisson avec la FAO et de nombreux autres partenaires (dont le Muséum national d'histoire naturelle en France), avec le soutien de l'ONU et de la Commission européenne (CE) et d'un consortium de sept grandes institutions de recherche. Elle concerne la quasi-totalité des poissons ayant actuellement fait l'objet d'une description scientifique. Elle vise à aider les pêcheurs et vendeurs de poissons à mieux identifier et dénommer les poissons et espèces qu'ils pêchent ou rejettent (la bonne identification des espèces étant nécessaire à la traçabilité du poisson et à sa bonne gestion et à la fiabilité et intercomparabilité des statistiques). Plus largement, elle offre une information utile aux professionnel du monde de la pêche (des scientifiques aux gestionnaires en passant par les pêcheurs amateurs). La version 2004 de FishBase est disponible sur DVD ou CD-ROM pour 28 500 espèces de poissons. Cette base de données est pour partie collaborative (ex : appel à collaborateurs (pour la révision des données notamment), à photos et à données scientifiquement sourcées sur les profondeurs maximales auxquelles chaque espèce de poisson a été pêchée ou rencontrée).

Causes et conséquences socio-économiques

Le poisson, avec 16 % des protéines absorbées par l’homme, est une source de nourriture importante pour l’alimentation d’un milliard de personnes, surtout dans les pays du Sud. La pêche est capitale pour l’économie et la sécurité alimentaire de beaucoup de pays pauvres, particulièrement en Asie du Sud-Est. Les consommateurs à fort pouvoir d’achat demandent surtout des poissons à chair blanche, frais ou congelés. Les espèces à faible valeur ajoutée sont consommées sur place, essentiellement de petites espèces pélagiques sous forme salée. En 2012, la quasi-totalité de ces espèces (qui représentent 37 % des prises totales contre 8 % en 1960) est transformée en farine de poisson ou en huile de poisson[35]. En 2010 la demande en poisson devrait être entre 100 et 120 millions de tonnes ce qui provoquera une augmentation des coûts.

200 millions de personnes travaillent dans le secteur de la pêche qui compte 3,5 millions de bateaux. Mais la pêche industrielle avec seulement 1 % des bateaux prélève 50 % des poissons pêchés.

« La croissance incontrôlée de la pêche et des flottes vient d’une surcapitalisation de l’industrie dont les performances ont dépassé l’optimum » indique un rapport de la FAO. Par exemple, l’Atlantic Dawn mis en service en 2000, irlandais puis racheté par des Néerlandais, pouvait traiter 15 % de la capacité irlandaise de pêche et peut traiter 25-35 t/heure, 400 t/jour de poisson (pour une capacité totale de 7 millions de kg de poisson surgelé en moins de 30 jours, avec chambre froide de 3000 t[36] - [37].

La raréfaction des ressources pousse les grandes firmes à aller pêcher dans les eaux des pays du Sud. La FAO distingue trois étapes dans l’évolution du secteur de la pêche :

- aborigène : exploitation de survivance côtière avec des bateaux et des outils rudimentaires ;

- coloniale : exploitation systématique des côtes et des eaux territoriales par des capitaux étrangers. La ressource est envoyée sur un marché d’économie développée ;

- globale : exploitation intensifiée et généralisée des côtes, des eaux territoriales et internationales.

L’arrivée de grosses flottes près des côtes prive les autochtones d’une ressource importante et pousse les pêcheurs à aller pêcher plus loin en mer pour une rentabilité moindre et de plus grands risques. Les conflits sont fréquents lorsque se retrouvent sur la même zone des artisans-pêcheurs autochtones obéissant à des traditions d’exploitation et d’aménagement de la pêcherie et des pêcheurs industriels agissant à des fins de génération de revenus, qui ne soucient pas des traditions locales. Les conflits existent aussi entre les groupes autochtones et les organisations de défense des animaux, les entreprises aquacoles, touristiques et les pollueurs agricoles ou industriels.

Les gouvernements de pays endettés sont tentés de vendre des permis de pêche à des investisseurs étrangers et plusieurs pays du sud développent eux aussi des flottes modernes. De plus, la diminution des prises entraînera une augmentation des prix défavorable au consommateur pauvre. Une baisse de la consommation a déjà été observée en Asie du sud.

Dans les années 1960, la Mauritanie, aux eaux très poissonneuses était le pays dont la plus grande part des protéines consommées provenait de la mer. À la suite de la vente des droits de pêche par le gouvernement, les poissons mauritaniens sont vendus sur les marchés occidentaux et ne sont plus accessibles au consommateur local.

Il faut aussi tenir compte de la piraterie, soit par la violation de la législation nationale dans les eaux territoriales, soit par des pêches illégales en haute mer, faites sans l’autorisation de l’organisme régional des pêches, la CCAMLR.

Un des exemples les plus connus de braconnage est la pêche à la légine australe (Dissostichus eleginoides). Une légine vendue sur deux serait pêchée illégalement, ce qui sera la cause probable de l'extinction de l'espèce d’ici à trois ans. La plaque tournante de ce commerce est Port-Louis à l’île Maurice où accostent de nombreux bateaux sous pavillon de complaisance (Honduras, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, Libye…)

En Europe

La Méditerranée est considérée comme « la mer la plus surpêchée du monde » : 90 % des stocks halieutiques y sont pêchés au-dessus des niveaux durables[38] ; l'Atlantique nord-est subit également des pressions intenses et nombreuses, la surpêche s'additionnant à la pollution, au réchauffement climatique et à la perturbation généralisée des écosystèmes.

La Commission européenne a prévu en 2009[39] que les futurs quotas attribués à un État-membre ayant dépassé ses quotas de pêche se verront réduits (« en appliquant les coefficients multiplicateurs »[39]), mais elle peine à faire accepter par certains États-membres (dont l'Espagne et la France) ses propositions de quotas, pourtant établis sur des bases scientifiques.

Elle tente depuis les années 1990 de réduire le nombre d’embarcations, mais en subventionnant par ailleurs la construction de superchalutiers. Lors du Sommet mondial sur le développement durable en 2002, à Johannesburg, les États de l'UE se sont mis d'accord pour fixer l'objectif de reconstitution des ressources halieutiques pour 2015, avec l'aide de plafonds fixés dans le cadre de la politique commune de la pêche. Toutefois, une étude du centre de recherches Océan du futur de Kiel, publiée en 2010, a montré que cet objectif, compte tenu des plafonds actuels, ne pourrait pas être atteint avant 2030. En ce qui concerne douze espèces (dont le cabillaud, la plie et le flétan), même en arrêtant totalement leur pêche, on ne pourrait pas reconstituer leur stock d'ici 2015[40].

Fin 2007, un rapport de la Cour des comptes européenne pointe la « surpêche » et l’inefficacité des systèmes de contrôle dans le cadre de la politique commune de la pêche. Le rapport évoque des données nationales peu fiables, des procédures d’inspection inefficaces et des sanctions non dissuasives qui limitent l’efficacité de la politique européenne de la pêche fondée sur une protection d'un stock suffisant de reproducteurs. Elle a annoncé une réflexion sur ce point en 2008[41] - [42] Des actions sont également prévues avant fin 2008 pour limiter les captures accidentelles de cétacés dans les filets (marsouin commun en particulier) et définir et protéger des zones Natura 2000 en mer.

En Espagne : les quotas ne sont pas toujours respectés, par exemple, le pays est pénalisé par l'Europe pour un dépassement de quota de capture de maquereau (Scomber scombrus) qui en 2010 a atteint 19 621 tonnes (dépassement de 79,7 % du quota)[43]. Dans ce cas, selon la Commission, « le stock de maquereau dont il s'agit se situe actuellement à l'intérieur des limites biologiques de sécurité » et la surpêche est telle que « les déductions à appliquer en raison de la surpêche pratiquée en 2010 sont supérieures au quota attribué à l'Espagne pour 2011 pour le stock concerné », de qui impliquerait normalement « la fermeture totale de cette pêcherie en 2011 ». L'Europe autorise exceptionnellement un remboursement échelonné sur 5 ans de cette « dette », pour ne pas trop pénaliser la filière et l'industrie de transformation qui lui est associée.

En France : fin 2008, un rapport du Sénat intitulé « Marée amère ; Pour une gestion durable de la pêche »[44] réalerte avec force sur la gravité de la situation, qui menace l'alimentation mondiale. Selon ce rapport, la pêche a « très certainement » déjà atteint les limites de l’exploitation halieutique alors que la capacité de pêche augmente encore « du seul fait du progrès technique de l’ordre de 4 % par an ». Et, parmi les perturbations qui affectent les océans, outre le changement climatique, « la pêche occupe désormais une place prépondérante. Il y a peu de zones maritimes où elle n’exerce pas une influence qui dépasse tous les facteurs naturels » et alors qu'il n’y « a plus de stock pouvant soutenir une nouvelle croissance des captures » et que l'aquaculture telle qu'elle existe « accroît la pression sur les espèces sauvages et contribue à la destruction des milieux naturels », gérer la pêche est devenu un « défi scientifique ». Ce rapport propose de :

- Renouer le dialogue entre pêcheurs, scientifiques et décideurs ;

- « Construire les outils de la décision politique », sur la base d'une approche écosystémique et d'aires marines protégées ;

- Donner aux pêcheurs les moyens d'être les premiers acteurs et gestionnaires d’une pêche responsable et durable, en arrêtant la surexploitation et acceptant des quotas et luttant contre les fraudes ;

- Des pouvoirs publics qui exercent leurs prérogatives de contrôle et respectent enfin les avis scientifiques.

- Mieux informer les citoyens pour les rendre responsables, qu'ils puissent choisir des poissons affectant moins la ressource, de taille légale, écolabellisés MSC ou équivalent, en favorisant les initiatives de pêche durable mises en place par avec les pêcheurs, sans oublier de réduire l'impact de la pêche récréative « qui ne doit plus être mésestimé ».

Le Commissariat général au développement durable a dans un rapport[45] de 2011 rappelé l'importance des importations de poissons dans la part consommée, et le fait qu'on ne payait pas le « vrai prix » de ces produits, qui augmentent aussi l'empreinte environnementale du pays.

En , les quotas ayant été atteints, l'Union européenne a fermé, pour ses bateaux, la pêche au thon rouge en Méditerranée et dans l'Atlantique Est[45].

Dépendance aux exportations

L’Europe et de nombreux pays sont devenus très dépendants de leurs importations de poissons (dont la consommation en Europe augmente tous les ans de 2 %). La New Economics Foundation (NEF) calcule la date à laquelle, chaque année, un territoire commence à manger le poisson des autres[46], et cette date ne cesse d'avancer, préviennent la NefNEF et Océan 2012 (rapport du ) ; si les Européens devaient ne manger que des ressources halieutiques provenant de leurs eaux, ils manqueraient en 2011 de poisson dès le (moyenne européenne), contre le en 2010 (ce qui traduit un déficit de 200 000 tonnes de produits de la mer en 12 mois selon la NEF qui a institué une « journée de la dépendance aux poissons » (« fish dependance day »)[47].

En France (consommation : 37,3 kg/an de poisson par Français contre 17 kg/an en moyenne mondiale), le poisson pêché dans les eaux territoriales manque en 2011 à partir du (contre le en 2010)[47]. Seules l’Estonie, l’Irlande, et les Pays-Bas sont auto-suffisants. Le Danemark ne l'est plus 4 mois par an. De plus les poissons plus petits et plus rares demandent un effort de pêche plus important. La coalition Ocean 2012 (123 membres), mise en place après la publication du Livre vert de la Commission européenne () sur la réforme de la PCP, souhaite une réelle « durabilité écologique » comme cadre à la PCP, ainsi qu'une socioécoéligibilité des subventions, avec une meilleure application des recommandations faites par les scientifiques[47].

En Asie

Conséquences sur l'environnement

Les deux plus gros pays producteurs mondiaux de poissons se situent dans le Pacifique Nord-Ouest: la Chine suivie du Japon. Les conséquences sur l’environnement sont multiples. Comme dans les autres régions du monde, la plus évidente est sans aucun doute la diminution de poissons avec les effets induits qui en découlent ; la disparition des poissons augmente la vulnérabilité des écosystèmes et a un impact direct sur les autres espèces maritimes (oiseaux et certains mammifères) dont la population décroît elle aussi. Les captures en masse telles que pratiquées en Asie influencent négativement le taux de reproduction de certaines espèces qui n’ont plus le temps de se régénérer, ce qui accentue le phénomène de disparition. La pêche industrielle pose d’autres problèmes : un quart des prises totales ne sont pas visées (prises accidentelles d’espèces à faible valeur marchande) et sont perdues. De surcroît, les techniques de pêche asiatique sont très destructrices : la pêche au cyanure est très répandue pour les poissons de récif capturés vivants pour le marché des aquariums et des restaurants. Elle paralyse les poissons, empoisonne les récifs et est nocive pour les organismes fragiles du milieu aquatique. La pêche à l’explosif qui, elle, crée des cratères de 10 à 20 m2 dans les fonds marins est tout aussi dévastatrice (Baum et Davies, 2012)[48].

Conséquences sur la population

Les conséquences pour l’homme ne s’avèrent pas moins dramatiques. En Asie, plus d’un milliard de personnes dépendent de la pêche comme première ressource alimentaire (en protéines animales), en particulier dans les pays à faibles revenus. Lorsque les quantités de poissons prises baissent, les prix augmentent, ce qui rend plus difficile l’accessibilité de cette denrée essentielle aux populations les plus pauvres et accroît donc leur vulnérabilité (Biswas et al., 2010)[49].Résultat de ce cercle vicieux : ces populations doivent se contenter de consommer des « poissons-déchets » de faible valeur marchande et de qualité médiocre, capturés en grande quantité dans la région Asie-Pacifique pour les besoins de l’aquaculture (poissons d’élevage) ou utilisés notamment comme aliment pour le bétail. Le commerce de la pêche favorise par ailleurs l’effet de concentration de la population sur les zones côtières déjà densément peuplées en amenant un nombre croissant de pêcheurs sur des zones pourtant menacées (FA0, 2007)[50].

En Amérique du Nord (du côté de l'Atlantique)

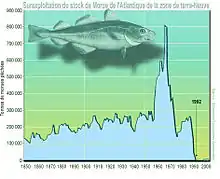

Depuis toujours, le Nord-Ouest de l’océan Atlantique a attiré de nombreux navires de pêche en raison de ses abondantes ressources halieutiques. Si les eaux maritimes canadiennes sont autant poissonneuses, c’est dû, entre autres, à la confluence du courant chaud du Gulf Stream et du courant froid du Labrador[51]. Il est vrai que cet environnement marin permet à de nombreuses espèces de poissons, et en particulier des espèces démersales comme la morue, de se développer.

Cependant, l'attrait des pays étrangers pour les eaux de l’Atlantique Nord-Ouest, ainsi que les progrès technologiques des années 1960-1970 et la concurrence internationale croissante, ont commencé, dès 1980, à menacer sérieusement la faune marine de cette région du globe.

Au Canada, face au risque de voir certaines espèces exploitées disparaître, le gouvernement a mis en place toute une série de mesures rigoureuses, telles que l'extension de la zone économique exclusive (ZEE) à 200 miles des côtes, destinées à protéger la biodiversité marine de son littoral[52]. Pourtant, aucune baisse dans les captures n’a été observée malgré la gestion drastique des stocks. Au contraire, le secteur de la pêche est depuis lors en situation de crise chronique[53]. Mais c’est en 1992 que la situation fut la plus catastrophique ; lorsque les stocks se sont véritablement effondrés. En effet, les quantités de poissons disponibles n’ont jamais été aussi basses que cette année-là. L’exemple le plus marquant est sans doute celui des réserves de morues (dans l’ensemble de l’Atlantique Nord-Ouest), qui ont été divisées par trois entre les années 1980 et les années 1990 puisqu’elles sont passées de 884 à 280 milliers de tonnes[54]. A l’heure actuelle (2022), certaines populations de poissons n’arrivent toujours pas à revenir à leur niveau des années 1980 en raison du manque d’individus aptes à procréer.

Les conséquences sur la population humaine n’en sont pas moins importantes étant donné que les poissons de fond fournissaient la majeure partie des emplois du secteur de la pêche atlantique et que donc un certain nombre de pêcheries démersales ont fermé. Les autorités du pays ont tenté de compenser la crise en installant un programme d’assurance-chômage bien trop avantageux, ce qui a contribué à renforcer les pertes d’emploi dans ce secteur d’activité[55]. Depuis quelques années, des solutions plus performantes, telles que l'utilisation de quotas, ont été adoptées en vue d'assurer un avenir à la pêche canadienne, et notamment celle du poisson de fond.

En Amérique du Sud (zone sud-est du Pacifique)

L'état des stocks de poissons dans le Pacifique Sud-Est (côte ouest de l’Amérique du Sud) varie fortement selon les aléas climatiques et économiques. L'intensité de la pêche combinée au phénomène climatique d'El Niño peut réduire de manière critique les stocks de certaines espèces avec des conséquences économiques importantes (concernant leur exploitation). Les captures d'anchois, par exemple, sont passées respectivement de 12,2Mt en 1970 à 4,4Mt en 1972, puis à 1Mt en 1980[56].

Au large de la Colombie et de l'Équateur, ce sont les crevettes, les petits pélagiques côtiers et les grands migrateurs pélagiques tropicaux qui alimentent les principales pêcheries ; au large du Pérou, du nord et du centre du Chili, les petits pélagiques sont de loin les espèces dominantes ; tandis qu'au sud du Chili, les poissons démersaux et les invertébrés benthiques alimentent les pêcheries les plus importantes[57]. Le nombre impressionnant de lieux de pêche le long des côtes de ces deux derniers pays explique le fait que cette région soit le deuxième producteur mondial de poissons. Notons que la pêche dans la zone du Pacifique Sud-Est est principalement une pêche industrielle minotière (utilisation du poisson comme matière première dans l'élevage)[58] qui s'est fortement développée à cause de l'essor de l’élevage intensif, terrien ou marin, provoquant une forte demande en farines animales, essentiellement celles de poissons.

À la suite de l'amélioration des techniques de pêche, de conservation et de stockage, la région du Pacifique Sud-Est est passée d'une production nationale, limitée aux pays riverains, à une pêche mondiale : un exemple est l'exploitation intensive et dangereuse des stocks présents dans cette zone par des grandes puissances telles que la Russie ou le Japon qui exploitent les pélagiques en se concentrant sur les upwellings de l'Amérique du Sud.

Ces éléments combinés à une croissance démesurée du nombre de navires de pêche et d'usines de farine de poisson (on estimait que ces derniers dépassaient d’au moins 30 % le niveau recommandé en 1995)[56] ont provoqué une explosion de la capacité de pêche et amené les stocks de certaines espèces à des seuils critiques. La zone du Pacifique Sud-Est est donc, selon la FAO, la zone où l'on trouve le plus de stocks halieutiques exploités à un niveau non biologiquement durable[59].

Enfin, les fermes aquacoles requièrent des droits exclusifs sur des terres littorales et aussi un accès à de l'eau propre. Dans beaucoup de cas, les exploitations appartiennent à des multinationales qui déplacent les pêches artisanales pour des raisons d'espace et de valeur de production. Certains élevages (tels que celui de la crevette) seraient à l'origine de graves problèmes comme la destruction de mangroves, des pénuries d'eau, l'infiltration d'eau salée dans les champs et la pollution de cours d'eau[56].

En Antarctique (Océan Austral)

L’océan austral correspond à 15 % de la superficie aquatique mondiale. Celui-ci entoure l’Antarctique et est constitué d’une partie de l’Océan Indien, d'une partie de l’Océan Pacifique et enfin d'une partie de l’Océan Atlantique.

La FAO estime que l’exploitation de l'océan austral a débuté vers 1790, avec un pic de pêche de phoques et de baleines en 1904. Mais la véritable récolte de données n’a commencé qu’en 1960 et on constate, depuis lors que les poissons surexploités sont principalement le poisson lanterne, le poisson glace antarctique, la bocasse marbrée, la bocasse de Patagonie et le phoque. À présent, les deux espèces les plus surexploitées sont les légines australes et les krills[60].

Les causes les plus importantes de cette surexploitation sont les pêches accidentelles, la technologie des bateaux qui ne cesse de s’améliorer permettant de pêcher de plus en plus d’espèces, la surcapacité des bateaux dans des zones restreintes, l’insuffisance, l’incertitude et le manque de précision des données concernant les quantités pêchées, la mauvaise identification des espèces ou encore les pêches non déclarées[61].

Plusieurs solutions ont déjà été proposées. Parmi celles-ci la convention du CCAMLR, la Commission pour la conservation de la faune et la flore marine de l'Antarctique, qui a eu lieu en 1982, et qui a pris pour mesures la conservation des espèces de l’océan austral et l’utilisation minimisée des espèces. Cette convention réglemente la pêche dans cet océan en essayant de limiter au maximum l’entrée des navires et en demandant de rendre des comptes concernant leur pêche. Une autre solution est encore le Traité sur l’Antarctique avec la détermination de zones protégées[60].

Vers des solutions plus durables

Les solutions intuitives telles que réduire l'effort de pêche quand on constate la diminution de la ressource diminue ne fonctionnent pas dans le domaine de la pêche. Ainsi, depuis 1950, 25 % des populations de 1 519 espèces étudiées par Mullon et ses collègues[62] - [63] se sont effondrées, dont un cinquième brutalement et sans signes avant-coureurs, après un plateau de production. Contrairement aux apparences, la stabilité d'une pêcherie n'est donc pas un indicateur de bonne santé de la ressource, ni de sa bonne gestion[64] ; dès qu'un certain seuil minimal de succès de reproduction n'est plus atteint, la population pêchée peut s'effondrer en quelques années. Et cette régression est souvent masquée pour le public par une efficacité accrue des moyens de pêche, ou un effort de pêche plus intense ou déplacé ailleurs. Pire, arrêter de pêcher une espèce ne suffit pas toujours à en restaurer la population, même après plusieurs décennies, et probablement pour toujours quand une autre espèce est devenue dominante et que les communautés animales et végétales se sont réorganisées selon d'autres rapports prédateur-proie[65].

Moratoires et principe de précaution

Le recul des glace de mer ouvre de nouveaux espaces polaires à la pêche qui presque partout dans le monde tend à surexploiter sa ressource. La diminution de l’albédo réchauffe l’eau, dans laquelle le soleil pénètre en outre mieux, au profit du plancton et d’une chaine alimentaire qui alimente notamment au nord de l'Alaska et de la Russie, et sur le plateau des Tchouktches la morue polaire et bien d’autres espèces (dont les emblématiques phoques et ours polaires) mais aussi les humains[66]. La mer de Barents (pêchée par la Russie et la Norvège) ont déjà connu un accroissement de productivité primaire (presque 35 % de plus que la moyenne 2003-2015 en 2016[66]).

Neuf pays et l'Union européenne ont néanmoins signé en 2017 un accord interdisant toute pêche commerciale dans les eaux internationales du centre de l'océan Arctique. L'accord vaut pour au moins les 16 prochaines années[66]. ("CAO" pour « Central Arctic Ocean »).

Il s'agit de se donner le temps de mieux comprendre le fonctionnement écologique de cette région (de 2,8 millions de kilomètres carrés) et les effets du changement climatique - avant que les flottes de pêche ne s'y précipitent. La communauté internationale veut éviter de reproduire ce qui s’est passé à la fin des années 1980 dans le détroit de Béring : là (entre la Russie et les États-Unis) des chalutiers industriels venus d’Asie et d’ailleurs ont envahi les eaux pour pêcher le lieu noir (ou colin, dit goberge au Canada). En moins de 10 ans, ils ont causé un effondrement de la population de ce poisson qui en 2017 n’a pas encore récupéré[66]. Le principe de précaution a cette fois été imposé (après 2 ans de négociation entre nations côtières de l'Arctique et des pays tels que Chine, Japon et Corée du Sud détenteurs de grandes flottes de pêche industrielle[66]).

En 2012, près de 2 000 scientifiques demandaient un moratoire sur la pêche dans cette région. Sur le principe, ce moratoire était acquis en 2015 pour le Canada, le Danemark/Groenland, la Norvège, la Russie et les États-Unis, mais il manquait les voix d’autres acteurs-clé (Japon, Chine, Corée du Sud, Islande et Union européenne).

L’accord sera tacitement renouvelé tous les 5 ans, sauf si un pays au moins s'y oppose ou jusqu'à ce que des quotas de pêche et des règles scientifiquement validées soient prescrites[66]. L'accord de 2017 prévoit une surveillance et un programme recherche scientifique commun. Les espèces seront inventoriées ; leurs variations d'abondance seront suivies ; les relations prédateurs-proies et les pressions écologiques (dont changement climatique) seront étudiées[66].

De son côté (et alors qu'une étude basée sur le suivi satellitaire de 17 000 bouées a en 2017 montré que les courants tendant à emporter une part importante des déchets marins des côtes européennes et américaines vers l'arctique[67]) l'ONG Greenpeace souhaiterait que cet accord devienne permanent et qu'il interdise aussi dans cette région « les autres industries extractives »[68].

Vers de nouvelles gouvernances de la pêche

Face à l’exploitation généralisée des mers au profit des capitaux et bénéfices de court terme, une pêche soutenable voudrait préserver l’économie de subsistance des populations locales pour assurer la sécurité alimentaire, la survie économique et la préservation des cultures.

- Le label MSC (Marine Stewardship Council) affiche l'ambition d'identifier les pêcheries répondant aux critères du développement durable en matières environnementale, sociale et économique. Mais la pertinence de ce label est remise en cause par plusieurs ONG qui jugent son attribution trop laxiste[69].

- Un autre exemple en est le partage des prises[70], pour sortir du cercle vicieux de la concurrence qui pousse à exploiter une ressource, de crainte que d'autres le fassent avant soi. Il s'agirait en quelque sorte de privatiser une part de la ressource.

La théorie bioéconomique et des études de cas (sur la base de données récoltées de 1950 à 2003) suggèrent en effet que des quotas raisonnables et des droits partagés de capture pourraient mieux inciter à des récoltes individuelles plus durables et moins sujettes à l'effondrement et qui pourraient même inverser la tendance mondiale à l'effondrement généralisé[70]. Une difficulté reste la gestion et surveillance de la ressource et des captures dans les eaux internationales.

- Approches pluridisciplinaire et écosystémique : La complexité en halieutique nécessite une pluridisciplinarité dans la gestion de la ressource ; Ces disciplines peuvent être articulées dans un « modèle pluridisciplinaire de dynamique conjointe »[71].

- Une action diplomatique est souvent nécessaire, car même quand une politique de pêche optimale a été définie sur une base scientifique, son adoption peut encore se heurter dans certains pays (ou régions) à une résistance de la part d'acteurs de la filière et du monde politique, qui essaient de la retarder[72] - [73].

- Huit pays océaniens ont mis en place l'accord de Nauru permettant de préserver leurs ressources en thon.

Gestion restauratoire de la ressource

Quelques retours d'expérience positifs ont montré qu'une gestion rationnelle (prélèvements raisonnables) permet parfois de restaurer et protéger une ressource.

Un cas particulier est celui des récifs artificiels, expérimentés depuis plusieurs décennies dans le monde.

Les aires marines protégées (AMP), quand elles sont respectées montrent aussi une efficacité. Par exemple autour de Sainte-Lucie, une AMP soutenue par le Fonds français pour l'environnement mondial a en 10 ans multiplié par 4 la biomasse de poissons dans la réserve naturelle, et elle a triplé aux alentours de cette dernière, alors que la diversité des espèces se reconstituait également ; cela a permis aussi de calmer les conflits qui opposaient les pêcheurs à ceux qui voulaient protéger les fonds et les poissons, notamment pour le tourisme, les pêcheurs tirant ici aussi des avantages du tourisme[74]. Toutefois, un dispositif de concentration de poisson placé dans un environnement appauvri risque de ne faire que déplacer le poisson, voire faciliter sa surexploitation.

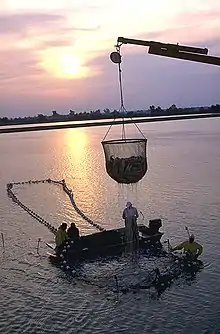

Aquaculture

L’aquaculture est l'une des réponses à la demande croissante en poissons, et elle peut accompagner l'amélioration d'habitats (récifs artificiels). Cependant la plupart des poissons d’élevage des pays développés sont des carnivores ; il faut pêcher 2 kg de poisson sauvage pour produire 1 kg de poisson d'élevage[75], et les produits de l’aquaculture ont un prix élevé ce qui n’améliore pas la sécurité alimentaire. La pêche minotière qu'elle utilise ne permet que de valoriser des poissons peu recherchés par les consommateurs (petits pélagiques), et elle participe à la surpêche et au risque de voir s'effondrer les populations de poissons s'en nourrissant[35].

La Chine et l'Inde pratiquent des élevages de cyprinidés et de tilapias omnivores qui permettent de produire de grande quantité de poissons (10 millions de tonnes de carpes, 1,5 million de tonnes de Tilapia) sans utiliser de grandes quantités de farines de poisson. Ces élevages sont souvent intégrés à des systèmes d'élevage de volailles où de porcs, les étangs sont enrichis avec les effluents des élevages (qui peuvent aussi bien être très modernes et très intensifs que familiaux).

L’aquaculture contribue aussi localement à l'eutrophisation voire à une anoxie locale des eaux ou à une prolifération de planctons toxiques (marée rouge) ou de pathogènes antibiorésistants.

La fuite de saumons d’élevage met en péril les populations sauvages en transmettant le pou du saumon et des infections contractées en captivité et en déplaçant les œufs déposés sur le fond par les saumons autochthones car ils frayent plus tard. Chaque année, 500 000 poissons s’échappent des élevages d’après le WWF.

Dans les zones tropicales, la construction massive de fermes aquacoles a entraîné une destruction des mangroves et des zones humides.

Pêche littorale

Mesures proposées par la FAO pour un développement durable de la pêche dans les zones côtières et sur le plateau continental :

- Prélèvement de droits pour l’exploitation des ressources, assorties de pénalités et de l’élimination des subventions incitant à la surcapitalisation.

- Zones ou saisons de pêche fermée.

- Incorporer dans des parcs marins les zones d’alevinage.

- Encourager les installations aquacoles dans les environnements pouvant les supporter.

- Création de mécanismes de résolution des conflits entre usagers.

- Réduire le rejet de débris emmêlant.

- Améliorer la sélectivité des engins de pêche.

- Définir des objectifs de gestion par rapport à des référents et préciser l’état des pêcheries.

- Contrôle des rejets de matières eutrophisantes.

Des exemples de gestion réussie avec les pêcheurs existent comme en rade de Brest où les restrictions à la pêche à la coquille Saint-Jacques et l’ensemencement annuel de la rade par de jeunes coquillages nés en écloserie ont permis de multiplier par 5 les prises qui avaient chuté à cause de la surpêche.

Pêche hauturière

- Des recherches plus nombreuses et approfondies sur le rôle des mammifères marins et des prédateurs apicaux dans les écosystèmes.

- Réduire les captures accidentelles d’oiseaux, de tortues, de mammifères marins et maintenir les prises accessoires à des niveaux permettant le renouvellement des populations.

- Tenir compte du faible taux de renouvellement et de la sensibilité des mammifères marins.

- Favoriser la gestion par des organismes régionaux.

- Appliquer les nouvelles technologies au contrôle des stocks.

- Combattre les pavillons de complaisance.

Choix du consommateur

Outre le problème de surpêche le consommateur doit faire attention à la contamination par des polluants. Le thon (dégraissé ou non) accumule le mercure et/ou le méthylmercure et le saumon les pesticides et d'autres contaminants.

Vers une action concertée des États contre la pêche illégale

Selon la FAO, les illégalités les plus fréquentes sont la pêche sans permis et l'utilisation d'engins de pêche (ou de moyens de pêches interdits (tels que la dynamite ou des poisons) ; viennent ensuite la pêche hors des saisons autorisées ou dans des zones fermées à la pêche, ainsi que les captures de juvéniles ou d'espèces dont la pêche est interdite.

Longtemps les États ont protégé leur marché intérieur au détriment de la ressource halieutique, mais sous l'égide de l'ONU et en particulier de la FAO, un projet de traité visant à interdire l'accès des ports aux navires pratiquant la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, a obtenu en 2009 l'accord de 91 pays[76]. Chaque pays devra dans sa zone de compétence et dans ce cadre renforcer la qualité des contrôles et la fréquence des inspections (dans ses ports et en mer), délivrer des autorisations aux navires de pêche étrangers, partager les informations sur les navires « illégaux » et aider les pays en développement à lutter contre la pêche illégale. Ichiro Nomura (sous-directeur général des pêches et de l'aquaculture à la FAO) a rappelé que c'était l'intérêt général et des pêcheurs eux-mêmes, car « En entravant l'aménagement responsable des pêches, la pêche illégale nuit à la productivité des pêches ou porte à leur effondrement». Le traité doit être adopté en Conférence de la FAO en , puis entrera en vigueur 30 jours après que 25 pays l'auront ratifié.

Les bateaux-pirates ne pourront alors plus théoriquement débarquer ni transborder leurs prises, ni se ravitailler en provisions et en carburant, et ils risqueront d'être contrôlés plus souvent. Un peu comme la surpêche en haute mer.

Des moyens spécifiques de surveillance sont nécessaires à la lutte contre la pêche illégale[77]. L'imagerie satellitale, le suivi de navire et parfois l'utilisation de drones y contribuent.

En 2017 la France a expérimenté à Saint-Brieuc un drone pour la « protection de la ressource halieutique et de l’environnement marin », jusqu'à 20 km de la côte[77]. Selon le ministre chargé de la pêche (Stéphane Travert, « cette nouvelle technologie, grâce à son déploiement rapide sur les zones à surveiller est un atout pour améliorer la connaissance des activités de pêche et assurer un ciblage affiné des navires présentant des risques. Elle participera à la lutte contre la pêche illégale, notamment dans les eaux de nos territoires d’outre-mer »[77].

Notes et références

- Pauly D., R. Watson et J. Alder. 2005. Global trends in world fisheries: impacts on marine ecosystems and food security. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 360:5-12.

- Rapport de synthèse du rapport TEEB commandé par l'Europe à un groupe de travail (sur 3 ans) piloté par l'économiste Pavan Sukhdev pour le Sommet de la Terre de Nagoya (2010) (PDF, 49 p.)

- Julien Noel et Bastien Malgrange. « « Un autre monde halieutique est possible ! » : pêche durable et altermondialisation halieutique en France » 28 juin 2011. Revue Vertigo, Regards / Terrain, 2011.

- Actu Environnement, Les oiseaux marins, victimes collatérales de la surpêche, 27 décembre 2011, Cf. étude internationale montrant une corrélation entre le déclin des populations d'oiseaux marins et la surpêche. La définition d'un seuil critique de biomasse de poissons vital aux oiseaux pourrait ainsi favoriser l'émergence d'une pêche durable.

- Piet, G. J., et S. Jennings. 2005. http://icesjms.oxfordjournals.org/content/62/2/214.full Response of potential fish community indicators to fishing]. ICES Journal of Marine Science 62 : 214-225 (résumé).

- Pauly D., V. Christensen et C. Walters. 2000. Ecopath, Ecosim, and Ecospace as tools for evaluating ecosystem impact of fisheries. ICES Journal of Marine Science [ICES J Mar Sci] Vol 57 : 697-706.

- Jeremy B. C. Jackson et al, Review Historical Overfishing and the Recent Collapse of Coastal Ecosystems, 2001-07-27 Science : Vol. 293 n° 5530 pp. 629-637. DOI : 10.1126/science.1059199. Résumé.

- Watson, R. A., Cheung, W. W., Anticamara, J. A., Sumaila, R. U., Zeller, D., & Pauly, D. (2013). Global marine yield halved as fishing intensity redoubles. Fish and Fisheries, 14(4), 493-503. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-2979.2012.00483.x/full

- Philippe M. Cury et al. Rapport : Global Seabird Response to Forage Fish Depletion—One-Third for the Birds ; Science 23 décembre 2011 : Vol. 334 n° 6063 p. 1703-1706. DOI : 10.1126/science.1212928. Résumé.

- Moins deux tiers de gros poissons en 100ans, Institut de recherche pour le développement (IRD), novembre 2014.

- [controller=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=bc87f9360d525a26d269baf42bf97346 Pêche profonde : l’Europe peine à fixer le cap], Cité des sciences et de l'industrie, 16 octobre 2012.

- Alain Corbin, Le Territoire du Vide : l'Occident et le désir du rivage (1750-1840), Paris, Aubier, .

- Charles-François Tiphaigne de La Roche, Essai sur l'histoire oeconomique des mers occidentales de France, Paris, Bauche, .

- Henri Louis Duhamel du Monceau, Traité Général des pêches, Paris, .

- Chasses, pêches : extrait du « recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques »] (numérisé par Gallica et la BnF)

- Autre illustration provenant de l'encyclopédie de Diderot, montrant des techniques de pêche intensive du saumon, utilisées en France au XVIIIe siècle

- Lesley Evans Ogden (2019) Salmon-smeared notebooks reveal fisheries past bounty ; Science 23 aout 2019: Vol. 365, N°6455, pp. 733 ; DOI: 10.1126/science.365.6455.733 (résumé et lien vers l'article)

- Description du département du Nord Par François Joseph Grille (d'Angers) paris, Ed Sazerac & Duval, 1825-1830 (dans les pages consacrées à Gravelines)

- Not Enough Bird Feed Science 23 décembre 2011 : 1602. DOI : 10.1126/science.334.6063.1602-h.

- Tyler O. Gagne & al. (2018) Trophic signatures of seabirds suggest shifts in oceanic ecosystems; Science Advances 14 février; Vol.4, n°2, eaao3946 ; DOI: 10.1126/sciadv.aao3946

- Réunion du Forum ministériel mondial de l'environnement à Monaco, du 20 au 22 février 2008, du Conseil d'administration du PNUE et du Forum ministériel mondial sur l'environnement

- Ce rapport « In Dead Water » est produit par les scientifiques du PNUE en collaboration avec des universités et des instituts européens et des États-Unis. Il s'appuie sur des données scientifiques récentes et souvent nouvelles, dont le dernier rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), qui a réuni plus de deux mille chercheurs sous l'égide du PNUE et de l'Organisation Météorologique mondiale (OMM)

- communiqué ONU, Forum ministériel mondial de l'environnement, daté du 28.01.2008

- Cury Philippe M. et Villy Christensen 2005. Quantitative ecosystem indicators for fisheries management: an introduction, Editorial. ICES Journal of Marine Science. 62 : 307-310.

- exemple de statistiques de pêcheries par espèce (Danemark) ou de zone (pour le Danemark par exemple)

- Kaschner, K. (2005) Modelling and mapping resource overlap between marine mammals and fisheries on a global scale. University of British Columbia, Vancouver.

- Karpouzi, V. S. (2005) Modelling and mapping trophic overlap between fisheries and the world's seabirds. University of British Columbia, Vancouver. (Thèse.)

- Thèse : Teh, L. (2006) The ecological and socio-economic sustainability of the reef fisheries of Pulau Banggi, Sabah, Malaysia. University of British Columbia, Vancouver.

- Thèse : Freire, K. (2005) Fishing impacts on marine ecosystems off Brazil with emphasis on the northeastern region. University of British Columbia, Vancouver.

- Bhathal, B. (2004) Historical reconstruction of Indian marine fisheries catches, 1950-2000, as basis for testing the 'marine trophic index'. University of British Columbia, Vancouver. (Thèse.)

- Swartz, W. K. (2004) Global maps of the growth of Japanese fisheries and fish consumption. University of British Columbia, Vancouver. (Thèse.)

- Wallace, S. S. (1999) Fisheries impacts on marine ecosystems and biological diversity: the role of marine protected areas in British Columbia. University of British Columbia, Vancouver.

- Expression utilisée par Daniel Pauly lors d'une interview d'une heure environ sur France Culture (émissions « Terre à terre », 2009 04 18)

- Scientific Expeditions & Surveys database

- La pêche des petits poissons sur la sellette, Le Figaro, 10 avril 2012

- page sur le navire Atlantic Dawn

- vidéo présentant l'Atlantic Dawn

- Pascale Krémer, « Mode d’emploi pour manger du poisson sans (trop de) casse environnementale », sur Le Monde, .

- article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009

- 30 ans pour atteindre les objectifs de l'UE en matière de reconstitution des réserves halieutiques ?, Bulletins électroniques d'Allemagne, 27 janvier 2010, Ministère des Affaires étrangères (France)

- Le rapport (en)

- Le point Commission européenne (fr)

- RÈGLEMENT (UE) N° 165/2011 DE LA COMMISSION du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 Règlement de la Commission

- Rapport du sénateur Marcel-Pierre Cléach ; rapport, et sa synthèse en 4 pages

- CGDD, SOeS, Rapport sur l'impact de l'épuisement des ressources naturelles sur les agrégats économiques, 56 pages (inclut présentation théorique des moyens de valorisation de l'épuisement des ressources naturelles, avec pistes de travail)

- « Fish dependence – 2015 update », sur neweconomics.org (consulté le )

- Célia Fontaine, L’Europe dépend trop des poissons des autres, Journal de l'environnement, 10 juin 2011.

- BAUM, J.K. et DAVIES, T. D. (2012). «Extinction risk and overfishing: Reconciling conservation and fisheries perspectives on the status of Marine fishes. ». Scientific Reports. Vol. 2, art. 561, p. 1-9.

- BISWAS, A.K., CLINE, S. et RINGLER, C., éditeurs (2010). Chapter 7 : Globalization and fisheries : Welfare implications of export trade in Asia, in Global Change : Impacts on Water and food Security. The Water Resources Development and Management Series. Springer, Berlin, 265 p., p. 127-140

- ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (2007). Troisième partie : Déchets ou trésor? Poissons-déchets ou à faible valeur marchande des pêches maritimes de la région Asie-pacifique, in La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2006. Rome, 180 p., p. 127-132

- ABGRALL, J.-F. et RAINELLI, P. (1983). « La pêche québécoise et son contexte général ». Norois, n°119, p. 333-347.

- DANEAU, M. (1987). « Les pêches canadiennes, objet de relations internationales complexes et conflictuelles ». Etudes internationales, vol. 18, n°1, p. 127-152.

- CHAUSSADE, J. (1995). « Géographie des pêches canadiennes. Un bilan des recherches ». Norois, n°165, p. 173-184.

- NAFO (n.d.). Fisheries. http://www.nafo.int/about/frames/about.html.

- LE BAIL, J. (1996). « Pêches canadiennes : les leçons d’une crise ». Annales de Géographie, n°587, p. 91-98.

- CSIRKE J, L'état des ressources halieutiques marines mondiales, Rome : FAO, 2005, consulté le 04/04/2013

- LOUCHET, A. (2009). La planète océane: précis de géographie maritime. Paris, Colin, 559 p.

- CSIRKE J, L'état des ressources halieutiques marines mondiales, Rome : FAO, 2005, http://www.fao.org/docrep/009/y5852f/Y5852F08.htm#ch2.15, consulté le 04/04/2013

- « La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture - 2022 »

[PDF], sur FAO, (consulté le )

[PDF], sur FAO, (consulté le ) - SHOTTON R., L’état des ressources halieutiques marines mondiales, Rome : FAO, 2005, http://www.fao.org/docrep/009/y5852f/Y5852F09.htm#ch2.17

- Taki, K., M. Kiyota, T. Ichii and T. Iwami (2011), Distribution and population structure of Dissostichus eleginoides and D. mawsoni on BANZARE Bank (CCAMLR Division 58.4.3b), Indian Ocean, CCAMLR science vol. 18 (2011), p. 145-153.

- Mullon, Fréon P. & P. Cury. 2005. « Patterns and models of collapsing world fisheries ». Fish and Fisheries. 6 : 111-120.

- Cury P., Mullon Christian, Garcia Serge Michel and Lynne Shannon. 2005. Viability theory for ecosystem approach to fisheries. ICES Journal of Marine Resources. 62 : 577-584.

- Document d'alerte et de veille (Bio intelligence service) de la commission européenne, intitulé : Stable catch: warning for future fishery collapse ? d'après C. Mullon, P. Fréon & P. Cury, 2005 – The dynamics of collapse in world fisheries, Fish and Fisheries, vol. 6, pp. 111-120.

- Cury, P., Fréon, P., Moloney, C., Shannon, L., and Shin, Y. 2005. « Processes and patterns of interactions in marine fish populations: an ecosystem perspective ». In The SEA: Ideas and Observations on Progress in the study of the Seas. The global coastal ocean: multiscale interdisciplinary processes (A. Robinson and K. Brink Eds.). Chapter 14. Harvard University Press, Cambridge : 475-554.

- Hannah Hoag (2017) Nations agree to ban fishing in Arctic Ocean for at least 16 years ; 1er décembre Science News

- RFI (2017) On le pensait préservé de toute pollution, mais l'océan Arctique est en train de devenir un cul-de-sac de déchets. Des chercheurs de l'expédition « Tara » viennent de publier une étude accablante ; 20-04-2017

- RFI (2017) La pêche commerciale interdite préventivement dans l'océan Arctique

- Amélie Lescroël et Sylvain Angerand, « Pêche durable : MSC, l'écolabel qui encourage le massacre », sur Rue89 Planète, (consulté le ).

- Costello, C., S. D. Gaines, et J. Lynham. 2008. Can Catch Shares Prevent Fisheries Collapse ? Science 321:1678-1681.

- Jean-Marie Legay, L'interdisciplinarité dans les sciences de la vie, Ifremer, INRA, 2006, p. 66, 70

- OCDE, Manuel de l'OCDE à l'intention des gestionnaires des pêches, (lire en ligne), p. 76-77.

- Philippe Cury et Yves Miserey, Une mer sans poisson, Calmann-Lévy, , p. 190-191.

- Site du ministère français des affaires étrangères

- (en) Brian Walsh, « The End of the Line », Time, 18 juillet 2011.

- Communiqué de la FAO du 1er septembre 2009, intitulé « Nouveau traité pour contrer les "pirates de la pêche" — 91 pays s'accordent pour intensifier la lutte contre la pêche illicite »

- Par Eva Gomez (2017) Pêche illégale : la France expérimente la surveillance par les drones

Voir aussi

Articles connexes

- Pêche

- Aquaculture

- Chalutier

- Chasse à la baleine

- Crise de l'anchois

- Déclin des populations de requins

- Écocide

- Effondrement de la pêcherie de morue de Terre-Neuve

- Extinction des espèces

- Gestion restauratoire

- Grenelle de la mer

- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer)

- Lamparo

- Navire de pêche

- Claire Nouvian

- Marine Stewardship Council (MSC)

- Daniel Pauly

- Pêche sélective

- Courbe de Hubbert pour les ressources renouvelables

- Plan de restauration

- Poisson

- Politique de pêche

- Prise accessoire des cétacés

- Rendement équilibré maximal

- Sea Shepherd Conservation Society

- Conséquences évolutives et écologiques de la pêche

Liens externes

- Bases de données : WorldFish, FishBase et SeaLifeBase (82 100 espèces, 24 000 noms communs, 2 300 images, 12 500 références, 110 collaborateurs début 2009).

- Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, résumé de GreenFacts du rapport scientifique de la FAO.

- Filets de la paix, pêche et paix durables, projet d'aquaculture à Gaza.

- Vidéos de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) :

Bibliographie

- Duffy-Anderson Janet T., Kevin Bailey, Lorenzo Ciannelli, Philippe Cury, Andrea Belgrano, et Nils Chr. Stenseth. 2005. Phase transitions in marine fish recruitment processes. Ecological Complexity, 2 : 205-218.

- Daan N., Christensen V. et P. Cury (Eds.) 2005. Quantitative ecosystem indicators for fisheries management. ICES Journal of Marine Science. 62: 307-614.

- Cheung, W. W. L., R. Watson, T. Morato, T. J. Pitcher, et D. Pauly. 2007. Intrinsic vulnerability in the global Fish catch. Marine Ecology Progress Series 333:1-12.

- Pascale Krémer, « Mode d’emploi pour manger du poisson sans (trop de) casse environnementale », sur Le Monde, .

Filmographie

- Global Sushi, demain nos enfants mangeront des méduses, documentaire de Jean-Pierre Canet et Jean-Marie Michel.

- (en) Ali Tabrizi, « Seaspiracy : La Pêche en Question », sur Netflix, .

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :