Effondrement de la pêcherie de morue de Terre-Neuve

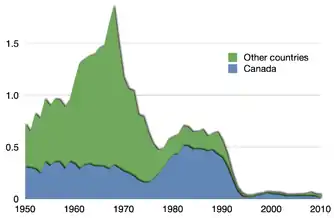

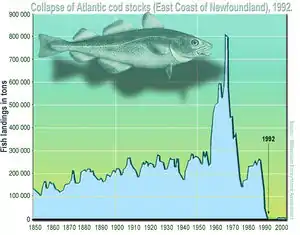

Découverte au début du XVIe siècle[1], la pêcherie de morue de Terre-Neuve fut rapidement exploitée par les marins français, basques, espagnols, anglais et portugais, puis plus tard par les Canadiens. Les prises augmentèrent progressivement pour atteindre 500 000 t en 1950. Durant près de 500 ans la pêche à la morue a largement structuré la vie et le développement de la côte Est du Canada, région isolée aux conditions de vie difficiles et pauvre en activités économiques en dehors de la pêche et de l'exploitation forestière[2], mais a aussi contribué à l'activité économique de nombreux ports de pêche européens. À la fin des années 1950, les techniques de pêche traditionnelles sont abandonnées au profit de puissants chalutiers[3]. Le volume des prises explose, atteignant même 800 000 t pour le stock du Labrador et de l’est de Terre-Neuve et près de 1 800 000 t pour l'ensemble de la zone atlantique nord ouest[4] en 1968. Cette pêche miraculeuse est de courte durée, les captures s'effondrent dans les années 1970 entraînant dans un premier temps la mise en place d'une ZEE en 1977 excluant les pêcheurs étrangers et de TAC au début des années 1980.

Après un rétablissement partiel au début des années 1980, ces mesures ne parviendront pas à réguler efficacement la pêche et se solderont par un second effondrement des captures à la fin des années 1980 : la biomasse de morue dans la principale zone de pêche tombe à 1 % de son niveau originel[5]. Le gouvernement canadien n'aura d'autre choix que d'imposer un moratoire presque total sur la pêche de la morue en 1992, ne laissant que des TAC résiduels à quelques communautés locales. Le moratoire met fin à l'industrie de la pêche à la morue de Terre-Neuve. Aujourd'hui les prises de morue dans l'ensemble de la zone atlantique nord ouest sont de l'ordre de 40 000 t par an.

L'effondrement de la pêcherie de morue provoque de profonds changements dans la structure écologique, économique et socio-culturelle de l'est du Canada. Ces changements sont particulièrement visibles à Terre-Neuve où toute l'industrie de la morue était installée, entraînant la disparition d'un très grand nombre d'emplois[6]. L'importance considérable de la pêcherie de morue dans la vie des communautés côtières de Terre-Neuve, mais aussi de nombreux ports de pêche français, basques espagnols et portugais, l'abondance initiale de la morue[7] considérée à tort comme inépuisable et l'incroyable succession d'erreurs de gestion de la ressource font de cet événement un cas particulièrement emblématique de l'échec des politiques de gestion des ressources halieutiques.

Les phases de l'exploitation

Quatre phases se sont succédé :

- entre 1500 et 1950, la morue est exploitée avec des techniques très sélectives (palangre, filet maillant côtier), de nombreuses zones trop profondes ou trop éloignés de la côte ne sont pas explorées, 150 000 à 500 000 t de morue sont capturées chaque année ;

- Entre 1950 et 1968, la pêche au chalut permet d'exploiter la totalité des zones, notamment les plus profondes, où vivent les morues, les captures augmentent rapidement et culminent à 1 800 000 t en 1968 ;

- après ce pic de production, les prises s'effondrent pour passer sous les 500 000 t en 1977, le gouvernement canadien réagit via la mise en place de quota et d'une ZEE[9] qui expulse les navires étrangers. Ces mesures permettent un répit de 5 ans et un rétablissement partiel de la pêcherie;

- au cours des années 1980, la flotte canadienne, qui bénéficie alors d'importants investissements, monte en puissance et réalise des captures supérieures à 500 000 t par an. Le stock de morues constitué de jeunes poissons est rapidement liquidé, l'effondrement final en 1992 ne laisse pas d'autre solution que la fermeture de la principale zone de pêche;

La surpêche est donc un phénomène récent qui a mis fin à une pêche qui, du fait des limitations techniques, était restée durable pendant plusieurs siècles, permettant néanmoins des captures massives de plusieurs centaines de milliers de tonnes par an.

Description des stocks concernées

La pêcherie de Terre-Neuve est en fait constituée de 4 stocks de morue distincts :

- Morue du nord du Labrador- 2GH

- Morue du sud du Labrador et de l’est de Terre-Neuve - 2J3KL

- Morue du sud de Terre-Neuve - 3Ps

- Morue du nord du Golfe - 4RS3Pn

Ces différents stocks n'ont pas eu la même dynamique d'exploitation et ne sont pas dans le même état biologique :

Morue du nord du Labrador-2GH

Peu exploité (moins de 5 000 t) avant les années 1960[10], l'activité intense des chalutiers porte à 60 000 - 90 000 t les captures entre 1965 et 1969. L'effondrement qui suit est très brutal, les prises tombent à moins de 5 000 t dans les années 1970 puis à moins de 1 000 t dans les années 1980. Aucune capture n'est réalisée dans cette zone après 1991. Le TAC de 1974 accordant 20 000 t n'a jamais été atteint. La pêcherie est officiellement fermée en 1996, mais elle fut en réalité abandonnée par les pêcheurs dès les années 1980.

L'état du stock est mal connu, il n'est pas certain qu'il soit vraiment distinct du stock 2J3KL, la biomasse n'a jamais été estimée. Les campagnes scientifiques entre 1996 et 2001 se sont traduites par des captures négligeables, ce qui laisse penser que l'effondrement est quasi total. Le rétablissement de ce stock semble intimement lié au stock 2J3KJ.

Morue du sud du Labrador et de l’est de Terre-Neuve-2J3KL

Ce fut le principal stock exploité. Atteignant près de 300 000 t au début du XXe siècle[11], les captures dans cette zone ont brusquement augmenté dans les années 1950 pour atteindre un pic à 810 000 t en 1968. La pêcherie s'effondre ensuite à 140 000 t en 1978. Le mise en place de ZEE réduisant l'effort de pêche à partir de 1977 permet de rétablir les captures à 240 000 t au début des années 1980. L'effondrement final eut lieu à la fin de cette décennie, une fois la flotte canadienne montée en puissance. En le gouvernement met en place le moratoire. Une tentative limitée de réouverture eut lieu entre 1998 et 2002, avec des TAC entre 9000 et 4 000 t. Depuis 2003 la pêcherie est fermée.

La biomasse totale fut estimée à trois millions de tonnes en 1960, 500 000 t à la fin des années 1970, un million de tonnes au milieu des années 1980 puis s'est complètement effondrée entre la fin des années 1980 et 1992. Le stock de biomasse de reproducteur est passé de 1.5 million de tonnes en 1962 (soit 50 % du total) à seulement 125 000 t en 1977 (soit seulement 25 % de la biomasse, ce qui traduit un impact particulièrement aigu sur les géniteurs). Après un court rétablissement à 400-500 000 t dans les années 1980 le stock de géniteurs s'effondre après 1988, au milieu des années 1990 il ne restait que 4000 à 10 000 t de géniteurs. En 2005 elle serait comprise entre 10 000 et 20 000 t, ce qui reste extrêmement faible par rapport aux valeurs historiques.

Morue du sud de Terre-Neuve-3Ps

Les captures historiques dans cette zone sont de 50 000 t par an[12], elles tombent à 30 000 t au début des années 1970, puis remontent au milieu des années 1980 sous l'effet de l'effort de pêche des Français à 59 000 t. En 1992 les captures sont de 36 000 t, la pêcherie est fermée en 1992. Elle est rouverte en 1997 avec un TAC de 10 000 t, rehaussé à 20 000 t en 1998 puis 30 000 t en 1999. Le TAC est corrigé à 20 000 t en 2000 puis 15 000 t depuis 2001.

La biomasse totale et la biomasse de géniteurs de ce stock a diminué de la fin des années 1950 jusqu'en 1977. Elle atteint 120 000 t en 1977 dont 40 000 t de géniteurs (30 %) puis 250 000 t en 1985 dont 120 000 t de géniteurs (50 %), elle s'effondre ensuite à 70 000 t en 1993-1994 dont 40 000 t de géniteurs (57 %), et remonte à 140 000 t en 1998-1999. Elle serait d'environ 100 000 t aujourd'hui avec une proportion exceptionnellement élevée de jeunes géniteurs produisant peu d’œufs : depuis 15 ans elle ne produit que peu d'individus par classe d'âge, ces derniers atteignent leur maturité plus vite signe d'un stress évolutif. La réouverture de la pêche de 1997 à 2000 a stoppé le rétablissement de la pêcherie, les poissons des classes de 1997-1998 qui assuraient la production du stock se font plus rares. Les prélèvements actuels sont trop importants pour permettre de reconstituer le stock et ne sont pas durables à long terme.

Morue du nord du Golfe-4RS3Pn

De 1964 à 1985, les captures annuelles de ce stock se sont chiffrées en moyenne à environ 82 000 t, culminant à plus de 100 000 t en 1983. Elles ont ensuite rapidement diminué jusqu'au 1993, entrainant un moratoire entre 1994 et 1996. Un TAC de 6 000 t fut accordé en 1997 pour des engins de pêche fixe (filets maillants, palangres et lignes à main), ce TAC varia de 3 000 t (1998) à 7 500 t (1999) avant qu'un second moratoire ne commence en 2003. La pêche reprend en 2004 avec un quota de 3 500 t puis 5 000 t l'année suivante.

Entre 1974 et 1985 la biomasse totale moyenne du stock se chiffrait à 467 000 t. Elle a chuté à 300 000 t en 1974 puis atteint un somment en 1983 à 603 000 t. Elle s'effondre ensuite brutalement à 26 000 t en 1994. Entre 1995 et 2005 elle augmente péniblement pour atteindre 50 000 t dont 38 000 t de géniteurs. Même si le moratoire a permis de doubler le stock en place, la biomasse reste dix fois inférieur aux données historique, les TAC de 1999-2002 semble avoir considérablement handicapé la reconstitution du stock.

Les causes de l'effondrement

Pour comprendre comment une exploitation vieille de 500 ans a pu finir aussi brutalement à cause de la surpêche[13] - [14], des universitaires ont mis en évidence les trois facteurs contribuant pour expliquer l'effondrement de la pêche à la morue et l'échec des mesures de gestions.

Les techniques de pêche

Le premier facteur majeur expliquant l'effondrement de stock de morue au large de Terre-Neuve est l'utilisation de technologies qui ont permis d'augmenter le volume de capture. Pendant des siècles les techniques traditionnelles, notamment la pêche à la ligne, limitaient les captures en volume, épargnaient certaines zones trop profondes et permettaient de viser des espèces et tailles spécifiques[15]. À partir des années 1950, l'introduction de puissant chalutiers, équipés de radar, de sonars et de systèmes de navigations électroniques, a multiplié le volume prélevé par trois et a changé la nature et l'impact de la pression de pêche.

Ces nouvelles technologies ont affecté la population de morue du Nord de deux façons : en augmentant la superficie et la profondeur d'exploitation. La population de morue décrut jusqu'à ce que les poissons survivants ne puissent plus reconstituer le stock perdu chaque année d'une part[16]; et d'autre part les chalutiers ont pris d'énormes quantités de prises accessoires, qui étaient sans valeur commerciale mais avec un rôle écologique très important : ces captures massives sapaient l'ensemble de l'écosystème, épuisant les stocks de proies et de prédateurs. Avec la morue, d'importantes quantités de capelan - une proie importante pour la morue - ont été capturées comme prises accessoires, minant davantage la survie du stock de morue restante.

Le non-respect des TAC et du maillage des filets par les pêcheurs, notamment espagnols, est aussi montré du doigt[13] : dans les années 1980 ces derniers réalisèrent des prises massives de poissons très jeunes (2 - 3 ans). En dehors de la ZEE, ils ne seront jamais inquiétés.

L'incertitude de l'évaluation

Un autre facteur important à considérer dans la compréhension de l'absence de politique de gestion efficace est l'incertitude dans l'évaluation de la ressource. La gestion d'une ressource halieutique est une tâche extrêmement complexe avec une multitude d'intérêts, de perspectives et de sources d'information à prendre en compte. Quand les connaissances sur la ressource sont limitées, ou imprécises, la gestion devient encore plus difficile. C'est aussi une science relativement jeune : la ressource ayant été considérée comme illimitée pendant des siècles, il fut difficile d'imposer les avis scientifiques aux pêcheurs et aux décideurs politiques. Les inconnues les plus courantes sont :

- Le niveau de la ligne de base : la biomasse initiale du stock est très rarement connue, puisque les évaluations commencent bien après le début de l'exploitation de la ressource. Les modèles mathématiques et les objectifs de gestion doivent justement s'appuyer sur cette référence. Une ligne trop basse signifie que le stock sera exploité en dessous de son optimum biologique[17] car le capital de géniteurs ne sera pas complètement reconstitué, ce qui est une perte économique et provoque un déséquilibre récurrent dans l'écosystème.

- Les traits d'histoire de vie de l'espèce sont rarement bien maitrisés, notamment la survie des larves et l'effort de reproduction réel. En particulier dans le cas de la morue, il est exponentiel avec l'âge de l'animal. La jeunesse du stock de géniteur est ainsi une des causes de l'effondrement du stock de morue au début des années 1990[18].

- La perte de sélectivité qui accompagne l'usage du chalut de fond rend caduques les anciennes références de capture durables : le niveau du RDM varie grandement en fonction de la sélectivité, la différence peut atteindre 80 %, ce qui est considérable[19]. Si le TAC n'est pas ajusté en prenant en compte la sélectivité des captures, il peut être très largement surévalué.

- Des phénomènes climatiques provoquent des variations naturelles du recrutement et donc de l'abondance des classes d'âges. Il est alors difficile d'estimer en temps réel si les captures sont responsables d'une baisse de la population ou si l'augmentation de la population observée n'est pas le résultat de conditions exceptionnellement favorables qui masquent des captures au-delà du Rendement équilibré maximal (MSY).

- La sensibilité à la surpêche est forte : un stock peut s'effondrer en quelques années si les captures sont légèrement supérieure à sa capacité : le capital de géniteurs est peu à peu entamé, réduisant sa capacité de production, et par effet boulet de neige il s'effondre irrémédiablement si les captures sont maintenues en augmentant l'effort de pêche.

- Le rendement du stock semble faible : la biomasse totale aurait culminé à un peu plus de 4 millions de tonnes, et le stock ne semblait pas affecté tant que les captures ne dépassaient pas 500 000 t par an. Ce rendement de 12,5 % est particulièrement faible, la plupart des pêcheries sont durables avec des prélèvements de 20 à 30 % de la biomasse par an.

La gestion des pêches est donc associée à un degré particulièrement élevé d'incertitude en raison de problèmes inhérents à la nature même de la ressource. La pêche à la morue de Terre-Neuve n'y a pas fait exception : une compréhension imparfaite de l'écosystème océanique, des défis techniques et environnementaux liés aux techniques d'observation ont conduit à des données incomplètes sur la ressource. Les variations naturelles élevées de la population en raison de la dynamique des facteurs environnementaux (tels que la température de l'océan) accroissent la difficulté à discerner les effets de l'exploitation[20]. Ces incertitudes sont souvent exploités par les politiciens pour imposer des TAC élevés contre l'avis des scientifiques. Pour la morue de l'atlantique c'est avant tout l'absence de prise en compte de la faible capacité de reproduction des jeunes poissons qui formaient l'essentiel de la biomasse dans les années 1980 qui explique l'échec des quotas imposés après 77.

Les enjeux socio-économiques

Au-delà de ces considérations écologiques, les décisions concernant l'avenir de la pêche ont également été influencées par des facteurs sociaux et économiques. Tout au long de la côte Atlantique du Canada, mais surtout à Terre-Neuve, la pêche à la morue fut une source d'identité sociale et culturelle[6]. Pour de nombreuses familles, elle représenta leur gagne-pain : la plupart étaient reliées directement ou indirectement à la pêche : pêcheurs, travailleurs des usines de poisson, vendeurs de poissons, transporteurs de poisson, ou employés dans des entreprises liées. En outre, de nombreuses entreprises, tant étrangères que nationales ainsi que des particuliers, ont massivement investi dans des bateaux, des équipements et des infrastructures de la pêche, et se sont mobilisés contre les politiques de restriction d'accès à la ressource. Cette situation est typique de la tragédie des communs : ce qui est dans le meilleur intérêt de l'individu n'est pas toujours dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la société. L'accès libre, maximisant le profit individuel, aboutit ainsi à une ruine collective.

Lorsque le gouvernement a finalement agi, il était trop tard. Le moratoire de 1992 ne devait durer que deux années, on espérait que la population de morue du Nord se rétablirait rapidement et avec elle la pêche. Malheureusement, les dommages causés à l'écosystème côtier de Terre-Neuve étaient irréversibles, et même après dix neuf ans, la population de morue du Nord n'a pas rebondi[21] et la pêche demeure interdite.

Mécanisme de l'effondrement

L'effondrement et l'absence de recouvrement rapide malgré le moratoire s'expliquent par une synergie entre des épisodes climatiques peu favorables aux morues, peut-être liés au changement climatique anthropique[22], mais avant tout par la surpêche chronique depuis les années 1950. Les caractéristiques de la dynamique des populations de l'espèce explique le déroulement de l'effondrement en lui-même. En effet, la morue possède des traits d'histoire de vie spécifique qui la rendent particulièrement sujette à des effondrement brutaux de sa population, associés à une très faible dynamique de rétablissement :

- Sa croissance et sa maturité sont lentes : la première reproduction a lieu entre 5 et 8 ans, la production d’œufs augmente beaucoup plus vite que la taille : les plus gros (et donc vieux) poissons sont de bien meilleurs géniteurs que les petits[23] : on estime qu'une jeune morue produit 3 millions d’œufs contre 11 millions pour une génitrice plus âgée. Or le taux de survie des larves n'est que de une sur un million : les jeunes géniteurs sont donc à peine capables de maintenir la population[24].

- Une durée de vie longue, sans doute supérieure à 15 ans : la biomasse, très importante, est constituée d'un grand nombre de classes d'âges, il est donc très long de régénérer l'ensemble de la population, surtout quand les vieux géniteurs sont absents ;

- Une tendance au regroupement en banc : comme tous les gadidés les morues sont grégaires, ce qui renforce l'impact de la pression de pêche et masque la raréfaction de la ressource, jusqu'au point de rupture[14] : mesurer les volumes capturés par effort de pêche renseigne assez mal de la dégradation réelle de la population, ce phénomène n'est connu que depuis le début des années 1980[25];

- Les proies des morues adultes sont aussi des prédateurs des larves : la quasi-disparition des morues a favorisé la pullulation de petits organismes marins comme les harengs et le capelan qui réduisent la survie des larves.

Ces caractéristiques expliquent pourquoi la morue est une espèce vulnérable[26] dont la surexploitation a duré jusqu'à la quasi-disparition de la population. Les pêcheurs ont exploité cette manne pendant 450 ans sans provoquer de surpêche : les limites des techniques traditionnelles, notamment à base de palangres ou de filets maillants de petite taille, permettaient de maintenir un réservoir important de vieux géniteurs capables d'assurer une bonne reproduction. Les techniques de pêche au chalut introduites à la fin des années 1950 ont brisé l'équilibre en permettant de capturer massivement les géniteurs vivant dans des zones plus profondes et au large[27], aboutissant rapidement à une réduction de la biomasse de géniteurs et surtout de leur taille. Pour autant la chute de la biomasse n'a pas dégradé de façon proportionnelle le rendement de la pêche, ce qui a entretenu l'illusion sur l'état du stock. En réalité la population faussement régénérée des années 1980 n'était constituée que de jeunes poissons qui sont de moins bons reproducteurs. La population avait perdu sa capacité à compenser la mortalité liée à la pêche. La gestion mise en place au début des années 1980 visant à reproduire le rendement de la pêche traditionnelle, autour de 250 000 t par an dans la zone principale 2J3KL, fut un échec total. Ces TAC, logiques à l'époque, étaient en réalité largement surévalués car la structure de la population de morue ne permettait plus le rendement qu'elle avait pourtant assuré pendant plusieurs siècles sans montrer de signes d'effondrement.

Un rétablissement très lent

Le rétablissement de la population sera long, des premiers signes encourageants ont été confirmés en 2011[28] soit 19 ans après la fermeture de la pêcherie. Au-delà des caractéristiques de l’espèce, plusieurs facteurs expliquent la lenteur de cette reconstitution :

- Le manque de nourriture : de nombreux poissons sous-alimentés ont été observés dans le Golfe du Saint-Laurent[29], les scientifiques pensent que les changements de l'environnement, notamment la multiplication des phoques et la substitution des morues par d'autres prédateurs expliqueraient ces observations.

- La dérive génétique pourrait aussi défavoriser le rétablissement de la pêcherie : soumises à l'énorme pression de pêche, les morues auraient évolué plus vite vers une réduction de leur taille et l'accélération de leur maturation sexuelle, au détriment de la quantité d’œufs[30]. Or, ces reproductions plus précoces doublent le risque de décroissance de la population à chaque génération[31].

- La biomasse résiduelle du stock principal est extrêmement faible et a à peine doublé en 15 ans : au rythme actuel il faudra près de 80 ans pour atteindre la biomasse de géniteurs de référence de 1 500 000 t.

Compte tenu du besoin d'une population solide de vieux géniteurs, la croissance annuelle de la biomasse reste modeste (5 à 10 % par an) malgré le moratoire[32], il faudra sans doute de nombreuses années avant que la pêcherie puisse de nouveau être exploitée à son rendement équilibré maximal.

En 2015, des chalutages scientifiques ont permis de constater une hausse de la population de morues. Celle-ci pourrait être liée à un réchauffement des eaux à partir de la deuxième partie de la décennie 2000, provoquant le retour du capelan dont la morue se nourrit[33].

En 2020, le stock de morue est à un « creux critique » en raison d'une hausse de la mortalité naturelle. Ce creux doit se prolonger jusqu'en 2023[34].

Voir aussi

Notes et références

- http://www.canadiangeographic.ca/wildlife-nature/articles/pdfs/atlantic-cod-cabot-cod-and-the-colonists.pdf

- Now, Whose Fault is That? The Struggle for Self-Esteem in the Face of Chronic Unemployment. Cato Wadel. 1973

- http://www.canadiangeographic.ca/wildlife-nature/articles/pdfs/atlantic-cod-net-losses.pdf

- (en) « FAO Fisheries & Aquaculture », sur fao.org (consulté le ).

- Hamilton, Lawrence, and Melissa J. Butler. “Outport Adaptations: Social Indicators through Newfoundland’s Cod Crisis.” Human Ecology Review 8.2 (2001): 1-11.

- Gien, 121.

- Hutchings, 943.

- Based on data sourced from the FishStat database FAO.

- http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/initiatives/cod-morue/strategie-nl-fra.htm#a1.1

- http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/initiatives/cod-morue/strategie-nl-fra.htm#a3.2

- « Stratégie de l'équipe de reconstruction de la morue Canada-Terre-Neuve-et-Labrador », sur dfo-mpo.gc.ca, (consulté le )

- http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/initiatives/cod-morue/strategie-nl-fra.htm#a3.4

- http://www.fmap.ca/ramweb/papers-total/why_do_fish.pdf

- http://www.fmap.ca/ramweb/papers-total/what_can_be_learned.pdf

- Keating, 1.

- Hamilton et al., 199.

- http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2009/07/oc%C3%A9ans-le-pillage-des-ressources.html

- http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/initiatives/cod-morue/strategie-nl-fra.htm#a4.2

- « Accueil », sur Ifremer (consulté le ).

- Cochrane, 6.

- Hamilton et al., 196.

- Jean-Claude Dauvin, « Réchauffement climatique et morue de l'Atlantique », sur hal.fr, Union des océanographes de France, (consulté le ), p. 97-102.

- http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/publications/article/2008/24-06-2008-fra.htm

- http://www.canadiangeographic.ca/wildlife-nature/articles/pdfs/atlantic-cod-almighty-cod.pdf

- « fao.org/docrep/w5449e/w5449e0c… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Cheung, W.W.L., T.J. Pitcher and D. Pauly, 2005. À fuzzy logic expert system to estimate intrinsic extinction vulnerabilities of marine fishes to fishing. Biol. Conserv. 124:97-111.

- « La crise de la morue du nord (BP-313F) », sur publications.gc.ca (consulté le ).

- (en) « Canadian cod make a comeback », sur New Scientist (consulté le ).

- http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/Publications/article/2006/01-11-2006-eng.htm

- (en) « Turbo-evolution shows cod speeding to extinction », sur New Scientist (consulté le ).

- http://myweb.dal.ca/jhutch/publications_pdfs/2005_hut_cjfas.pdf

- http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/f05-253#.UflP_j_4vos

- Loïc Chauveau, « La morue de Terre-Neuve est de retour ! », sur sciencesetavenir.fr, (consulté le ).

- « La population de morue à un creux critique », sur lapresse.ca, (consulté le ).

Bibliographie

- Cochrane, Kevern. “Reconciling Sustainability, Economic Efficiency and Equity in Fisheries: the One that Got Away.” Fish and Fisheries 1 (2000): 3-21.

- Dayton, Paul, et al. “Environmental Effects of Marine Fishing.” Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 5 (1995): 205-232.

- Dolan, Holly, et al. “Restructuring and Health in Canadian Coastal Communities.” EcoHealth 2 (2005): 195-208.

- Gien, Lan. “Land and Sea Connection: The East Coast Fishery Closure, Unemployment and Health.” Canadian Journal of Public Health 91.2 (2000): 121-124.

- Hamilton, Lawrence, and Melissa J. Butler. “Outport Adaptations: Social Indicators through Newfoundland’s Cod Crisis.” Human Ecology Review 8.2 (2001): 1-11.

- Hamilton, Lawrence, et al. “Above and Below the Water: Social/Ecological Transformation in Northwest Newfoundland.” Population and Environment 25.3 (2004): 195-215.

- Hutchings, Jeffrey. “Spatial and Temporal Variation in the Density of Northern Cod a Review of Hypotheses for the Stock’s Collapse.” Canadian Journal of Aquatic Science 53 (1996): 943-962.

- Keating, Michael. “Media, fish and Sustainability.” National Round Table on Environment and Economy February (1994).

- Kennedy, John. “At the Crossroads: Newfoundland and Labrador Communities in a Changing International Context.” The Canadian Review of Sociology and Anthropology 34.3 (1997): 297-318.