Farine de poisson

Les farines de poisson sont des farines animales produites à partir de poissons.

Obtenues par séparation de la phase liquide (eau et lipides, extraite par cuisson/pressage) et des protéines, puis par broyage et séchage, elles sont riches en protéines animales (lysine, méthionine) faciles à digérer pour de nombreux mammifères et oiseaux[1].

Surpêchée cette espèce est en déclin rapide

Le poisson utilisé pour les fabriquer peut avoir été pêché en mer spécialement à cette fin (pêche minotière) ou il peut s'agir de déchets de l’industrie du poisson (rejet de la chaine de filetage essentiellement[2] ou valorisation de captures excédentaires invendues ou de poissons abimés lors de la pêche ou du transport ou présentant des anomalies (déformations, cancers, tumeurs, parasitoses qui défavoriseraient la vente à l’étal du poissonnier…).

Aspect

Les farines de poisson se présentent comme une poudre jaunâtre à brun foncé selon le cas.

Elles sont vendues sous forme de granulés (pellets) ou de farine.

Histoire

La production artisanale et familiale de farine de poisson est probablement très ancienne, notamment pour des espèces de petite taille faciles à faire sécher et broyer, et par ailleurs à faible valeur commerciale. Ainsi un très petit poisson bardé d'épines, l'épinoche (Gasterosteus aculeatus), qui était alors très abondant dans l'hémisphère nord (aujourd’hui en voie de régression) était en Scandinavie transformé en farine de poisson et huile[3].

XIXe siècle

- Au milieu du XIXe siècle, on expérimente cette farine pour alimenter des volailles et des porcs[4] puis en 1873 et 1874 des moutons, avec de bons résultats (les expérimentateurs concluent que 77 à 83 % des protéines de poisson sont digérées par le mouton, ce qui est plus qu’avec des protéines végétales)[5], et en 1877 on considère que le mouton digère 90 % environ de ces protéines, 76,4 % des graisses et 15 % des « cendres »[5].

De nombreux éleveurs restent d'abord suspicieux vis-à-vis de ces farines car les premiers essais ont produit des viandes ou du lait ayant un net goût de poisson. - On constatera peu à peu que si la farine ne dépasse pas une certaine proportion de la nourriture totale (10 % environ), et si elle a été suffisamment déshuilée (farine dite « maigre ») et si les animaux (porcs en particulier) n’ont pas mangé de poisson dans les mois ou semaines qui ont précédé l’abattage, ils n’ont pas de goût de poisson.

XXe siècle

- Dans les années 1900 on est encore très loin de l'économie circulaire, mais un souci de recyclage et de valorisation marchande des déchets alimentaire est présent[6].

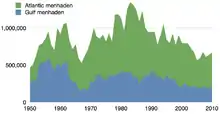

- Ce souci devient un besoin alors que la Première Guerre mondiale commence à imposer ses privations. La pêche minotière commence à se développer, avec la chasse aux bancs de Menhaden de l'Atlantique notamment[7]. De nombreux éleveurs apprennent à connaitre la farine de poisson alors vendue comme « aliment de guerre » et dès 1916-1917 ils la considèrent intéressante pour l'élevage porcin[8] ou d’autres animaux[9], dont les bovins[10].

- Dans les années 1920, on juge qu’elle peut remplacer les déchets de viande bovine alors utilisés en farine[11], et être utile à l’élevage des saumons[12].

Même les vétérinaires de l'école de cavalerie de Saumur s'y intéressent au point d'y consacrer une étude[13]. - La Norvège, l’Allemagne les États-Unis, le Japon et l'Angleterre ont été les premiers à développer l’industrie des farines (ou poudres) et huiles de poisson. Ils y consacrent peu à peu des flottes entières poursuivant les bancs de menhaden (le nouveau à ces « poisson industriel », aux États-Unis), de « Hareng » en Norvège ; de Sardine et de Crabe, au Japon et sur les côtes du Pacifique ; ou même de « Langouste », en Afrique du Sud [5] ;

- En 1933, Il existait déjà quelques bateaux qualifiés d’ « usines flottantes » (jaugeant jusqu’à environ 10 000 tonnes, dotés de capacités de cuisson, déshuilage, broyage. Mais dans un premier temps, à cause d'échecs des premiers essais de transformation à bord de grandes quantités de poisson « tout venant », ces navires seront presque exclusivement réservés à la viande de baleine (transformée en farine de baleine, vendue comme la farine de poisson, mais très grasse (10 à 15 % de matières grasses).

À cette époque, des chalutiers français de grande pêche comme l’« Aspirant-X» et le «Sergent-Y») étaient équipés pour produire la farine, mais ils peinent également à conserver la farine à bord (elle se dégrade en raison d'échauffement interne et d'une fermentation). Des tentatives de production de blocs et tablettes de farine compressée ayant alors également échoué). Au début des années 1930, on ne produisait guère « que » environ 100 000 tonnes de farine de poisson par an[5], alors surtout utilisée pour l’aliment du bétail[5]. - Mais des farines de moindre qualité étaient déjà vendues comme « engrais agricoles », viticoles et betteraviers notamment[5] ; à ne pas confondre avec

- l' « engrais de poisson » (un produit fabriqué à partir de poisson décomposé) ;

- un produit improprement nommé « Guano » ; une sorte de guano marin synthétique fabriqué par traitement à l’air de déchets de poisson en décomposition(par de l’acide sulfurique)[14].

- Depuis les années 1920 au moins, les agronomes et zootechniciens ne doutent plus de la valeur nutritive de ces farines[15]. Les réseaux industriels de production et de distribution se mettent en place[16] - [17].

Selon Olivari, au début des années 1930 jusqu’à 60 % de la farine de poisson vendue en Allemagne a servi à nourrir des porcs[5], devant la volaille[18]. Et à cette époque, l'Allemagne où existe une « Union des fabriques allemandes de farine de poisson » importe environ 40 000 tonnes par an de farine (et guano de poisson utilisé comme engrais), soit 9 à 10 fois la production du pays qui est pour l’essentiel de la farine de hareng, morue et autres poissons blancs. L’Allemagne en importe donc des dizaines de milliers de tonnes par an, surtout achetées aux deux autres grands producteurs européens (Royaume-Uni et Norvège)[5]. - En France Les premiers chalutiers équipés le sont à Arcachon ; ils stérilisent et sèchent la matière à bord, mais la farine est produite et tamisée à terre[5]. Dans d'autres cas, le poisson est débarqué puis apporté à l’usine de farine[5].

Utilisations

Alimentation animale

Associées ou non avec l'huile de poisson obtenue par chauffage des tissus biologiques des poissons gras, ces farines servent à l’alimentation animale.

L’élevage industriel (de volailles, bovins, porcins, lapins…) les utilise abondamment.

Elles sont appréciées en pisciculture.

On les utilise également pour la production de nourriture pour animaux de compagnie (chats notamment, mais pas uniquement, chiens…).

Des éleveurs d’animaux à fourrure en utilisaient également[5] .

Elles sont aussi utilisées comme composants de laits artificiels pour jeunes animaux d’élevage, dans certains compléments alimentaires, ou encore dans certains engrais (car les protéines contiennent beaucoup d’azote, et la farine est riche en oligoéléments, iode, potassium, magnésium…).

Engrais

À titre d’exemple, M. V. Vincent dans les années 1930 recommandait d’utiliser en automne des farines comme « engrais de fond ». Il les conseillait dans le Finistère sur les terrains légers ou calcaires, à utiliser comme le fumier (et comme ce dernier à renouveler après quelques années) à raison de 400 kg/ha pour la pommes de terre, 600-800 kg/ha pour les betteraves, 500-600 kg/ha pour les choux, 400-500 kg/ha pour les carottes et 500 kg/ha pour les arbustes et 1000 kg/ha pour le maraîchage[5].

Amorces de pêche

Une utilisation contemporaine mineure (par rapport aux autres usages) est la fabrication de « bouillettes fraîches carnées » utilisées pour la fabrication d'amorces de pêche par les pêcheurs à la ligne. On leur vend pour cela en Europe des farines de saumon, de poisson divers, de thon, de coquilles de crevettes…[19].

Production

Autrefois, une fabrication traditionnelle de petites quantités de farines consistait à sécher le poisson au soleil puis à le broyer finement.

Aujourd’hui la production est industrielle. Les grandes usines produisant ces farines sont souvent construites sur des îles ou des lieux éloignés des habitations en raison des odeurs de poisson fermenté qu'il est difficile d'éviter autour des machines et dans les zones de stockage/déstockage.

Elles produisent généralement également des huiles de poisson, essentiellement par la méthode de « pressage humide ».

Un « cuiseur » peut traiter de 10 à plus de 1000 t de poisson par 24 h[1].

Les principales étapes du procédé sont [20] :

- Cuisson des poissons. C'est la phase de désinfection de la matière à traiter, et de coagulation des protéines. Une phase coagulée (protéines) et une phase liquide (eau + huile) apparaissent.

- Pressage du coagulat. Les deux phases sont séparées :

- Déshuilage : Décantation et centrifugation de la liqueur, pour en retirer la majeure partie des impuretés et garder l'huile brute qui est stockée dans des fûts.

- Séchage : L'eau contenant les protéines est concentrée dans des évaporateurs multi-effets, et le concentré est intimement mélangé avec le gâteau, qui est ensuite déshydraté généralement dans un sécheur à double-étage.

- Broyage. Le matériau sec est moulu en farine, puis stocké dans des sacs ou en vrac.

Qualité

Elle dépend de plusieurs facteurs :

- Le processus de fabrication

Il doit être maitrisé sur toute la chaine. Une cuisson excessive dégrade les protéines),

La farine ne doit pas être totalement déshydratée sinon elle devient trop pulvérulente et difficile à manipuler, ni trop humide (dégradation, mauvaises odeurs…).

Elle ne doit pas non plus être trop grasse (rancissement rapide, formation de péroxydes et échauffement).

Elle ne doit pas être trop salée. Le taux naturel de sel est de 2 à 4 % et au-delà de 3 % de sel (NaCl) le taux de sel doit être signalé par écrit. Il ne doit pas dépasser 7 % (risque de réhumidification car le sel est hygroscopique, et risque de toxicité alimentaire, hormis pour les porcs qui étaient réputés supporter 10 % de sel (selon Olivari, 1933[5]) ; - Le stockage, le transport et le déstockage

Des contaminations ou une réhumidification sont possibles à chacune de ces étapes. - la qualité de la matière première

Elle influe naturellement sur la qualité du produit final ;

Les farines issues de poissons entiers et planctophages sont bien plus « propres » et nutritives (plus riche en protéines et acides aminés indispensables et en azote, et plus pauvres en contaminants).

Les farines issues de déchets de l’industrie du poisson ou de rebuts de vente manquent de protéine et azote (bien que ces dernières puissent être plus riches en certains sels minéraux issus des arêtes et écailles).

Si la matière première n’était plus fraiche, les protéines sont moins coagulable et perdues avec les jus et la farine peut contenir des toxines SH2 ou produits indésirable (NH3)

Espèces-cibles

Hormis certains poissons contenant des toxines, tous les poissons peuvent théoriquement être transformés en farines alimentaires.

Dès le début du XXe siècle, une flotte minotière se spécialisée dans la recherche de petits poissons vivant en bancs denses facile à pêcher au chalut pélatique. Les ressources en poisson marin semblent presque illimitées, ce qui laisse presque penser que la farine de poisson pourrait remplacer tout ou partie de la farine de soja importée pour l'alimentation animale[22].

- Merlan bleu (Micromesistius poutassou) C'est un exemple de poisson pélagique très recherché par les navires minotiers. Il était autrefois très abondant en Atlantique et notamment autour de l'Islande (et plus sporadiquement au nord et au nord-ouest des côtes). Après deux décennies de relatif désintérêt, cette espèce a fait l’objet d’une pêche minotière intense par les pêcheurs islandais (depuis 1998 environ).

En 2003, les prises sur l'année ont atteint un niveau de 500 000 tonnes (l'équivalent de 14300 camions de 35 tonnes), mais depuis, elles connaissent une baisse, résultant de la baisse des stocks[21]Plus de 95 % des prises de cette espèce sont transformées en farine de poisson à destination de l'aquaculture(Norvège principalement) [21]. L’espèce régresse également dans le reste de l’Atlantique, pour les mêmes raisons probablement ; - Cétacés. Il ne s'agit pas de poissons mais de mammifères, mais la viande de baleine a été vendue pour le même usage et dans les mêmes circuits que la farine de poisson ;

- des moules et leur coquille ont aussi été transformées (au Danemark) en « Farine de moules »[23] pour produire de la nourriture très riche en calcium bioassimilable pour les volailles. De même pour les crabes[24] ; La production d’œufs aurait été presque doublée chez les poules ainsi nourries[5].

Santé et environnement

En termes de santé environnementale la littérature évoque plusieurs types de risques et problèmes, dont :

Risques sanitaires

En termes de risque sanitaire :

- Les parasites éventuellement transmissible aux animaux et leurs œufs sont supposés détruits par le processus de fabrication.

- D'éventuels éléments traces métalliques (ETM) indésirables, dont le mercure fréquemment bioaccumulé par les poissons carnivores et âgés) sous forme de méthylmercure peuvent être retrouvés dans la farine ;

- Les stocks de poissons transformés en farine peuvent accidentellement contenir des poissons contenant des toxines (Diodontidae par exemple), avec toutefois un effet de dilution dans la masse ;

- Si la farine n'est pas conservée sèche, des microorganismes indésirables peuvent s’y développer. Une forme particulière de botulisme est associé au poisson en putréfaction.

- Ses qualités se dégradent aussi par oxydation ; ce pourquoi on peut y ajouter un antioxydant qui réduit aussi les risques d'inflammation spontanée ;

- En raison du passage à l’état de farine, la traçabilité de la matière est rendue difficile (autrement que par des analyses génétiques).

- Au-delà de 10 % de l’alimentation, la farine de poisson donne un goût rappelant plus ou moins le poisson aux lait, œufs ou viandes.

Problèmes environnementaux et impacts écologiques

Les écosystèmes marins sont naturellement complexes. Ils sont soumis à une anthropisation rapidement croissante, surtout depuis la révolution industrielle. Ils subissent en outre les effets du réchauffement climatique. De plus, dans une partie des océans El Niño affecte périodiquement la dynamique de populations de poissons recherchés pour en faire des farines.

Dans ces conditions, évaluer finement la part de responsabilité de la pêche minotière dans les changements écosystémiques et de dynamique de population observés reste très difficile.

Les scientifiques ne doutent cependant plus qu'il existe des impacts importants de la pêche minotière sur l'environnement marin. Ces effets s'ajoutent à ceux de la pollution et de la grande pêche ; ils sont à la fois locaux et globaux, et à la fois immédiats et différés. La plus ou moins grande "réversibilité" de ces impacts dans le temps, ou l'hypothèse d'un collapsus écologique font encore l'objet de discussions entre scientifiques et avec les représentants des pêcheurs ou des pisciculteurs.

En termes de soutenabilité de la pêche :

- La pression de la pêche minotière a indirectement permis le développement des piscicultures, ce qui légèrement diminué la pression sur les espèces commerciales. Mais il faut plusieurs kg de farine pour produire un kg de poisson. En termes de bilan, on a augmenté la pression sur la ressource halieutique globale. C'est le phénomène de la surpêche (surexploitation de la ressource halieutique) ;

- La pêche minotière dépeuple chaque année de grandes parties de l'océan de milliards de poissons. Comme une grande partie de ces derniers étaient aussi des géniteurs, le stock de ces espèces se reconstitue plus lentement, et avec un risque de perte de diversité génétique.

- D'autre part des déséquilibres sont créés dans le réseau trophique, car ces poissons étaient aussi des proies importantes pour d'autres espèces pêchées (thon, merlin, espadon… par exemple) ou non pêchées (dauphins, lions de mer, otaries…) ;

- Des effets indirects sont localement observés. Des habitats et des interactions trophiques sont modifiés. Même l'environnement non-marin peut être indirectement affecté par la pêche minotière ; Par exemple la flotte minotière et de pêche de l'Argentine disposait en 1999 d'une capacité trois fois supérieure aux TAC qui lui étaient alloués[25]. La surpêche y fait régresser l'anchois de l'Atlantique-sud (Engraulis anchoita). En 2003, 6.2 millions de tonnes de ce poisson ont été pêchées[26]. Or ce petit poisson contrôlaient le plancton et était la base de l'alimentation de nombreux animaux (du manchot dont la moitié de la nourriture est composée d'anchois au lion de mer qui se nourrit des prédateurs des anchois, en passant par les cormorans qui ramènent à terre des oligoéléments vitaux via ses excréments)[27]. Ainsi, les écosystèmes terrestres de Patagonie sont indirectement modifiés à la suite de la disparition de milliards d'anchois[27].

- De possibles transferts de contaminants sont également à envisager (par exemple pour les poissons pêchés dans les zones touchées par les retombées ou rejets d'accidents nucléaires ou de pollutions graves).

Classée « matière dangereuse » pour les transports

En tant que matière fermentescible et grasse, la farine de poisson non déshuilée peut spontanément s'enflammer et déclencher des incendies. Plusieurs navires ont sombré dans le passé pour cette raison. Ce risque est aujourd'hui diminué par l'ajout d'antioxydants aux farines de poisson avant leur stockage et transport[28].

Ces farines sont classées par l’ONU comme matière dangereuse dans le domaine des transports.

Dans ce cadre, dans la Liste des numéros ONU la catégorie « farine de poisson (déchets de poisson) non stabilisée » porte le no 1374 et le no 2216 si la farine est dite « stabilisée ».

Économie

La demande en farine de poisson est fortement tirée vers le haut par l'aquaculture : Environ 23 130 000 tonnes d'aliments aquacoles composés ont été produites en 2005, dont environ 42 pour cent a été consommé par l'aquaculture, secteur en plein essor.

L'année suivante, l'aquaculture a consommé environ 3,06 millions de tonnes (56 % de toutes les farines produites dans le monde) et 0,78 million de tonnes (87 %) de toute l'huile de poisson produite). Plus de 50 % de l'huile de poisson est entrée dans le régimes des salmonidés d'élevage (saumons, truites).

Ceci se traduit par une augmentation des prix de la farine de poisson, ainsi que de l'huile de poisson. Or, dans le même temps, les prix des céréales et d'autres ingrédients alimentaires (soja) sont aussi en hausse en raison d'une croissance de l'élevage hors-sol et du développement des agrocarburants[29].

La demande de produits de l'aquaculture dépassant l'offre, elle risque d'entrainer une hausse des prix qui pourrait soutenir l'apparente rentabilité de la pêche minotière alors même que la soutenabilité de son modèle économique est mis en question. En effet, selon l'ONU et la FAO, la plupart des grandes ressources halieutiques sont déjà largement surexploitées. Ceci pourrait conduire ou contraindre ce secteur industriel à devoir changer de modèle économique et/ou limiter et diversifier ses sources s'il ne veut pas disparaître faute de "matière première".

Dans le monde

Les principaux pays producteurs de farine de poisson, et leurs spécialités (en termes d'espèce-cible) seraient actuellement :

- Chili : anchois, chinchard du Chili

- Chine : nombreuses espèces

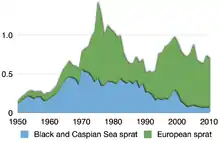

- Danemark : tacaud commun, petits poissons dont lançons et sprat

- Union européenne : nombreuses espèces

- Islande et Norvège : capelan, harengs, bluewhiting

- Japon : sardine, sardine

- Pérou : anchois

- Afrique du Sud : sardine

- Thaïlande : nombreuses espèces

- États-Unis : alose, Colin

En Europe

La pêche minotière islandaise tient une place importante en Europe, avec notamment le Merlan bleu qui alimente de nombreux poissons de piscicultures sous forme de farines.

En France

Dans les années 1920-1930 le port d’Arcachon s'est spécialisé dans les farines de poissons. Il dispose de 20 chalutiers équipés (pour une flotte totale de 25 chalutiers) pour préparer à bord des farines des poissons à partir d'espèces telles que merlu (ou merluchon ; Merluccius merluccius), merlan (Gadus Merlangus), tacaud (Gadus Luscus), caplan (Gadus Muniius), et à certaines époques de l'année des quantités importantes de grondins (Triglae : Chelidonichthys lucernus, Trigla lyra)[5]. À cette époque la stérilisation est réputée acquise en 10 min à 105 °C)[5]. Des usines sont peu à peu construites à terre où l'on utilise des cuiseurs à cuisson interrompue ou à cuisson continue (alimentés par une vis sans fin).

De par la superficie étendue et largement répandue dans le monde, la France dispose d’un potentiel halieutique important qu’elle exploite en métropole et dans les territoires d’Outre-mer, avec par exemple l’usine Interpêche depuis le début des années 1970 à Saint-Pierre-et-Miquelon [1], à partir de déchets de poissons maigres (morue, lieu noir, Églefin[1]..).

Voir aussi

Articles connexes

- Farine animale

- Poisson (aliment)

- Pêche (halieutique)

- Pêche minotière

- Huile

- Poisson

- Pêche

- Liste de poissons

- Pêche durable

- Pisciculture

- Amorce de pêche

- Tourteaux de poisson

- Liste d'articles sur les poissons

Liens externes

Bibliographie

- (fr) Durand H. (1976) Revue des méthodes de fabrication des concentrés protéiques et huiles de poisson (Revue Science et Pêche ~1 /)

- (fr) Durand P. (1983) Valorisation des sous-produits de la pêche (Revue Science et Pêche ~30)

- (fr) Frontier-AB. (1978) Valeur alimentaire de farines fabriquées en laboratoire à partir de poisson de la région de Nosy-Bé (Annales de la nutrition et de l'alimentation du CNRS / Vol 32)

- (fr) Olivari Ch. (1933) '« La farine de poissons » ; Recherches techniques] ; Tome VI Fasc 4 Dec 1933, no 24 173 p

- (fr) Sparre T. Fabrication de la farine de poisson en petites quantités (Bulletins des Pêches de la FAO Vol 6 / 1953)

- (fr) IFREMER :Rendement des opérations de transformation du poisson, matière et main d'œuvre (UVP / Nantes)

- (fr) Hinard (G.). Le poisson de mer. Bull. Hyg. Alim. (1923), XI, et Traitement des déchets. Étude sur la valeur alimentaire du poisson de mer (n ? 28), Notes et Rapports de l'Office des Pèches Maritimes.

- (fr) Pérard (J.). Les huiles, les farines, les engrais de poisson. LA PÊCHE MARITIME. Numéro du 8 septembre 1929.

- (fr) Flament (R.). Les Farines de poisson et leur utilisation dans l'alimentation des animaux domestiques.

- (en) Union anglaise des fabricants de farine de poisson (avant 1933) The Harvest, Fifty Fish Meal Questions Answered, Fishing News, etc.

Notes et références

- Guerreiro Marthe (technicien Interpêche) et Retière Laurence (Ifremer) 1991-1992, Étude de la farine de poisson ; Collaboration INTERPECHE/IFREMER Archives d'Ifremer, 66p

- Arnaud P (1985) Utilisation de chutes de filetage et d'éviscération à l'usine Interpêche de Saint-Pierre et Miquelon ; IFREMER UVP

- Ref. 28219, 28964 de fish base

- Ashbrook Frank G. (1917), Fish meal as a feed for swine. Bulletin no 610, United States Department of Agriculture, December 7, 1917, p. 9. Washington

- Olivari Ch. (1933) « La farine de poissons » ; Recherches techniques] ; Tome VI Fasc 4 Dec 1933, no 24, 173 p. , voir p. 365/373. Rem : l’auteur était alors Administrateur-Délégué des «Pêcheries de l'Océan » et « Conseiller du Commerce Extérieur »

- Lindsey (1919) Animal residues as a food for farm stock. Report, Massachusetts AgricuItural Experiment Station 1908, pt. 2, January, 1909, p. 149-157. Amherst, Mass.

- Greer Rob Leon (1915), The menhaden industrv of the Atlantic coast. Appendix III, Report, United States Cornmlssioner of Fisheries, 1914 (1915), 27 pp., VII pl. Bureau of Fisheries ; Document 811. Washington

- Crowther Charles (1916), Fish meal as food for pigs. Journal of the Board of Agriculture; vol. 23, no 1, April, 1916, p. 27-33. London

- Bartlett J.M. (1917) Fish wastes for feeding animals, Bulletin no 266, Maine Agricultural Experiment Station, November, 1917, p. 291-292. Oro no, Me.

- Wood R Cecil (1914), The use of fish as cattle food. Agricultural Journal of India, vol. 9, no 4, October, 1914, p. 356-361. Calcutta and Pusa

- Blair, Saxby W (1923) Fish meal vs. beef scrap. Report of Superintendent for 1923, Canada Experimental ; Farms Station, p. 67-70. Kentville, Nova Scotia.

- Crawford Donald Russel et Ahamedur Rahman Nizam (1929). Fish meals as food for young salmonoid flshes, Publications in Fisheries, vol. 2, no 5, June, 1929, p. 51-72, University of Washington Collefe of Fisheries. Seattle.

- Flament MR (1929), Les Farines de poissons et leur utilisation dans l'alimentation des animaux domestiques. École de Cavalerie de Saumur. Revue Générale de Médecine Vétérinaire, 1929, p. 333. Toulouse.

- Skinner RP (1911) Fish guano and its use as feed. United States Daily Correspondence and Trade Reports, vol. 14, no 103, May 6, 1911, p. 512. Washington

- Kernot JC et Speer N (1927), The nutritive value of fish meals. Annual Report, Department of Scientific Industrial Research, Food Investigation, 1927, 64 pp. London.

- US Bureau of Foreign and Domestic Commerce (1928) The fish meal industry Growing commercial importance of fish meal. Commerce Reports, published January 2, 1928, by the Bureau of Foreign and Domestic Commerce, United States Department of Commerce. Washington.

- Bureau of Foreign and Domestic Commerce (1928). The fish meal industry Trade Information Bulletin no 538, United States Department of Commerce, March, 1928, 17 pp. Washington.

- Hart EB& al. (1927), Poultry experiments at the Wisconsin Agricultural Experiment Station. Cod liver meal as a source of vitamin A and vitam in D. Bulletin no 3; Wisconsin Agricultural Experiment Station, p. 47-53, 2 flgs. Madison, Wis.

- À titre d’exemple et source, et non de publicité : Rouletesbouillettes.com. (2012) Farines de poissons (8 produits), consulté 2013-06-02

- The production of fish meal and oil - FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER - 142 - (ISBN 92-5-102464-2) – Chapitre 3.1 - The Principal Method of Processing

- (en) Hreiðar Þór Valtýsson, « Bluewhiting », fisheries.is (consulté le )

- Ellington EV et KNOTT JC (1928), A comparison of herring meal and soybean meal for milk production. Bulletin 229, Washington Agricultural Experiment Station, December, 1928, p. 24-25. Pullman, Wash

- Dunlap Maurice P (1919) Shellfish meal used as poultry feed in Denrnark. Commerce Report no 32, February 7, 1919, p. 606-607. Washington

- Manning John-Ruel (1929) « Fish Meal in Animal Feeding with Bibliography »

- Département Pêche de la FAO (2001)“Información sobre la ordenación pesquera de la República Argentina”; www.fao.org/fi/fcp/es/ARG/body.htm

- C.J. Shepherd, I.H. Pike and S.M. Barlow (2005) Sustainable feed resources of marine origin ; Presented at Aquaculture Europe 2005 European aquaculture special publication no 35 Juin 2005 p. 59-66

- Elizabeth Skewgar et al. (2007) sustainability : Anchovy Fishery Threat to Patagonian Ecosystem ; Science 2007-01-05 : Vol. 315 ; 45 ; 315 Science ; DOI:10.1126/science.1135767

- Miles RD and Chapman FA (2006) "The Benefits of Fish Meal in Aquaculture Diets" University of Florida. Document FA122, p. 6.

- Higher fishmeal prices result in good business - The Fish Site

- index mundi Farine de poisson Prix Mensuel/ tonne métrique