Politique commune de la pêche

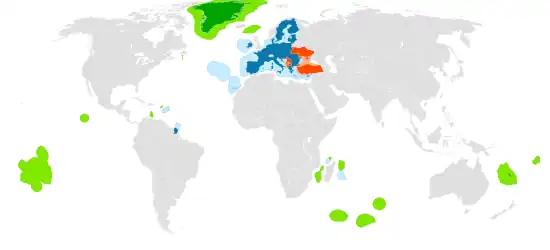

La politique commune de la pêche (PCP ; en anglais Common Fisheries Policy, CFP) est une politique de l'Union européenne initiée en 1983 d'une adaptation de la politique agricole commune au secteur halieutique : elle concerne 22 des 27 États membres de l'Union (les 5 autres États, le Luxembourg, l'Autriche, la République Tchèque, la Slovaquie et la Hongrie n'ont pas d'accès direct à la mer).

| Politique commune de pêche | |

| Description | Politique de l'Union européenne |

|---|---|

| Administration | |

| Traité | Article 4(2)(d) du TFUE Articles 38 à 44 du TFUE |

Cette politique a connu de nombreux changements de fond depuis la fin du XXe siècle afin de pouvoir s'adapter à l'arrivée de pays membres et surtout, depuis les années 2000, pour combler les effets néfastes générés dans ses premières années d'existence.

Au sommet mondial de Johannesburg (2002), les États européens s'étaient accordés sur l'objectif de reconstitution des ressources halieutiques d'ici 2015, dans un objectif de développement durable. Une étude du centre de recherches Océan du futur de Kiel, publiée en 2010, a néanmoins montré qu'avec les plafonds actuels, cet objectif ne serait pas atteint avant 2030[1].

Importance de la pêche

La plupart des États membres des Communautés européennes puis de l'Union ont une industrie et des traditions en rapport avec la mer : si en tant qu'activité économique elle ne contribue qu'à moins de 1 % du Produit national brut de l'Union, elle emploie tout de même près de 400 000 pêcheurs et aquaculteurs, un nombre important d'emplois se trouvant de plus dans les activités en aval de l'industrie agroalimentaire. De fait, si aucune région de l'UE ne voit plus de 10 % de ses actifs travailler dans le secteur, ces zones présentent souvent bien peu d'autres opportunités économiques : la PCP est également vue comme un moyen de promouvoir le développement local.

Le marché du poisson a grandement évolué ces dernières années, la part du poisson frais diminuant au profit des produits transformés, et les supermarchés et autres grossistes s'imposant comme les intermédiaires principaux entre producteurs et consommateurs. Près de 60 % du poisson consommé dans l'Union est importé, et si l'écart entre offre et demande varie selon les années, le déficit moyen de l'Union pour les produits fins peut être estimé à 3 milliards d'euros par an.

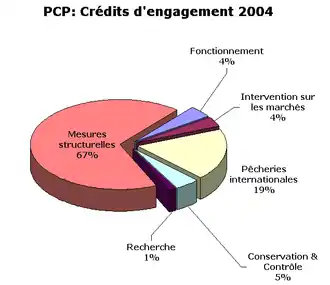

Source:Commission européenne

L'objectif initial de la PCP était de donner l'avantage au consommateur, c’est-à-dire en lui permettant de s'approvisionner à bas prix. La protection face à la concurrence internationale étant faible, les pêcheurs furent encouragés à augmenter leurs rendements en se modernisant. Cela s'est traduit par une augmentation de la surpêche : la plupart des stocks sont aujourd'hui gravement atteints. Sous la pression des États membres (souvent menés par la France, et plus souvent encore soumis aux pressions de leurs propres marins-pêcheurs), la politique commune s'est donc pendant longtemps réduite à une absence de politique commune, hormis pour l'égalité d'accès des pêcheurs européens aux zones de pêche.

C'est notamment la question de la gestion (et du partage) de leurs ressources halieutiques qui a poussé les habitants du Groenland à voter, lors du référendum du , leur sortie de la Communauté européenne. Le projet de Constitution place la politique commune de la pêche dans le domaine de compétence exclusive de l'Union, mettant de fait la gestion des stocks hors de portée des gouvernements nationaux, le poisson étant considéré comme une ressource commune. L'essentiel des décisions continuerait cependant d'être prises au niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne.

L’Union européenne est en 2006 le plus grand marché mondial des produits de la pêche et la troisième puissance mondiale du secteur (environ 6 millions de tonnes de captures par an). Elle compte près de 260 000 pêcheurs, et sa flotte approche les 97 000 navires. Pour l'exercice 2000-2006, le budget de la PCP représente 0,84 % des ressources de l'Union, soit environ 900 millions d'euros par an.

Dans le débat sur la réforme de la Politique commune de la pêche (PCP), les négociations sont toujours en cours entre les institutions européennes et les États, dans un contexte de crise pour le secteur. En effet, les professionnels du secteur doivent faire face à la hausse des cours du pétrole et à la réduction des quotas de pêche, ce qui a pour effet d’amputer leurs revenus[2].

Historique

L’intervention de l’Union dans le secteur de la pêche s’appuie sur les articles 32 à 39 du traité de Rome, définissant les modalités d’organisation de la politique agricole commune et qui englobe explicitement la pêche. Il a toutefois fallu vingt-six ans (1983) pour voir la politique commune de la pêche devenir une politique européenne commune à part entière.

1957 à 1982

Le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne en 1957, s'étend aux produits de la pêche. Les premiers règlements sur la pêche datent de 1970 et portent sur trois matières : le droit d’opérer dans les eaux d’un autre État membre, l’organisation commune des marchés (mise en place d'un tarif extérieur commun et de normes communes pour la commercialisation), et l’accès aux aides financières accordées par la Communauté pour la modernisation du secteur.

L’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni en janvier 1973, pays à forte activité halieutique, modifie profondément l’économie de ces règlements: les captures des trois nouveaux États membres représentaient plus du double de celles des six fondateurs. Elle a pour principale conséquence de conduire à la suspension pour dix ans de la liberté d’accès aux eaux côtières d’un autre État membre et la réservation de bandes côtières (moins de 12 milles marins) aux pêcheurs locaux. Le grand principe de la liberté de circulation sans discrimination est donc écarté pour un temps afin de mieux protéger les intérêts économiques et sociaux des populations côtières.

1983-1986 : Europe bleue et nouvelles adhésions

Ce n'est qu'en 1983 qu'apparaît le règlement européen 170/83 qui établit le concept de stabilité relative des stocks et prévoit des mesures conservatoires de gestion basées sur les totaux admissibles de captures (TAC) et des quotas de pêche[3]. Voyant cela comme un empiètement sur leur souveraineté, les États membres étaient peu enclin au partage de compétences avec l'Union — les négociations furent donc particulièrement longues.

La principale caractéristique de cette nouvelle approche était l’instauration de mesures d’harmonisation sous la forme de programmes d’orientation pluriannuels pour la restructuration de la flotte de pêche. Suivant de plus le mouvement international, les États membres furent autorisés à porter leurs zones de pêche à 200 milles marins.

L’adhésion de l’Espagne et du Portugal en 1986 a quasiment doublé le nombre de pêcheurs des Communautés (l’Espagne comptant à elle seule près de 100 000 pêcheurs), augmenté de 75 % leur capacité de pêche, de 65 % le tonnage de leur flotte, et de 45 % la production et consommation de poissons : pour absorber le choc relatif de ces nouvelles adhésions, des mesures transitoires de 10 ans (venant à échéance le ) furent instaurées.

Révision de 1992

Le règlement de 1983 prévoyait un réexamen de la PCP pour 1992. Le règlement 3760/92 du 20 décembre de cette année le remplaça et, comme le précédent, était prévu pour une durée de dix ans. Ce nouveau texte, tout en conservant les grands axes de la politique menée jusqu'alors, marqua le début de la réorientation de la politique européenne vers une meilleure adéquation entre sa flotte et la gestion des stocks : les mesures préconisées portaient sur la réduction de la flotte communautaire ; elles étaient accompagnées de mesures structurelles pour en atténuer les conséquences sociales ; l'accès aux ressources était d'autre part réglementé par l'introduction progressive de nouvelles licences pour les pêcheurs en vue de réduire la surcapacité.

Réorientation de 2002

Prenant peu à peu conscience de la destruction des ressources halieutiques et de la diminution des stocks, le Conseil de l'Union européenne a décidé en 1998 d'interdire l'utilisation des filets maillants, trop peu sélectifs, dans l'Atlantique. « Le Conseil a continué à fixer des quotas et des TAC à un niveau supérieur aux recommandations scientifiques, quand les professionnels remettent en cause la pertinence des avis scientifiques. Les politiques nationales de contrôles sont trop diversifiées, permettant une fraude endémique. Une crise de confiance est en œuvre ; l’emploi maritime fond, le nombre de navires diminue, mais la rentabilité des entreprises n’est pas au rendez-vous. Il faut donc en 2002 refonder la PCP, en l’inscrivant dans les perspectives de développement durable et une approche écosystémique[4] ». En 2003, et après la première publication d'un livre vert particulièrement sévère sur le sujet en mars 2001, de nouvelles mesures de protection sont entrées en vigueur. Parmi les mesures prises pour compenser les points faibles relevés (surpêche, processus décisionnel lent, manque de contrôles, rentabilité et emploi en baisse, baisse des stocks dans les pays tiers ayant des accords avec l'UE[5]), on relèvera :

- la remise à plat des totaux admissibles de capture (TAC) de 1992, et l'élaboration de plans de gestion pluriannuels élaborés par la Commission européenne et fixant par espèce et par zone de pêche les volumes acceptables (quotas toujours décriés cependant par les associations écologistes comme trop élevés en regard de la baisse dramatique des stocks) ;

- un soutien plus marqué à l'aquaculture ;

- l'interdiction d'accès aux zones de reproduction ;

- la mise en place du principe du « pollueur-payeur » et le renforcement des contrôles (régime d’entrée et de sortie de flotte) ;

- et, surtout, l'octroi d'aides financières afin de restructurer la flotte européenne et en diminuer les capacités.

En 2005, la Conseil a institué une Agence européenne de contrôle des pêches.

En parallèle, la Commission a durci son attitude vis-à-vis des États qui n'appliqueraient pas les règles communes, suivie en cela par la Cour de justice des Communautés européennes, qui dans son arrêt Merluchon a fixé une amende et une astreinte records à la France pour son manquement répété aux règles communautaires.

Cependant la politique commune de la pêche reste marquée par l'absence de transparence sur les destinataires des subventions (les obligations dans ce domaine ont été abaissées par l'UE en 2007) et un soutien concentré sur un petit nombre de flottes et de bateaux[6].

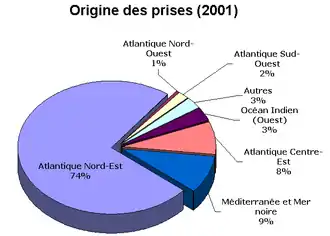

Source:Eurostat

Réforme de 2013

La réforme de 2013 a offert un rôle plus important au PE en vertu des dispositions de codécision du Traité de Lisbonne. Cela a exigé la convocation du processus de dialogue trilatéral (ou « trilogue ») entre les trois principales institutions de l’UE pour obtenir un accord général sur la Politique Commune de Pêche réformée[7].

Le , un réexamen est officiellement lancé. Et, du au , un livre vert reconnaissant l'échec de la PCP ouvre une nouvelle consultation. Le , la Commission européenne présente une proposition de réforme[8]. Le , le Parlement européen arrête sa décision sur la réforme. Il entame alors les négociations avec le Conseil des ministres et la Commission pour parvenir à un compromis[9]. Deux points de divergence apparaissent en effet entre le Conseil et le Parlement :

- la surpêche : le Conseil veut y mettre fin « là, où c'est possible » ; le Parlement veut qu'on y ait mis fin en 2015 ;

- les rejets (les pêcheurs sont tenus jusqu'à présent de rejeter en mer les captures n'ayant pas la taille requise) : le Conseil souhaite réduire ces rejets à 9 % du total des captures ; le Parlement réclame leur interdiction totale[10] (les pêcheurs auraient obligation de rapporter les poissons hors taille, qui seraient alors destinés à des fins autres que l'alimentation humaine[9]).

Débat sur la réintroduction des subventions en 2019

En , le Parlement européen approuve le retour des subventions au secteur de la pêche pour un montant de plus de 6 milliards d'euros attribué au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dans un contexte de disparition accélérée des stocks[11].

La décision qui porte sur la période 2021-2027 doit être prise au Conseil européen du [12].

Fonctionnement

La PCP se compose de quatre volets :

- Réglementation de la production, labels de qualité, calibrage, emballage et étiquetage ;

- Soutien aux organismes de protection des pêcheurs contre les aléas du marché ;

- Fixation de prix minimums et rachat des invendus ;

- Négociation avec les pays tiers.

Prises totales disponibles

La PCP fixe les volumes (TAC : Totaux autorisés de captures) de prises disponibles pour chaque espèce et secteur de pêche, qui seront alloués aux États membres : les prises totales disponibles sont fixées chaque année au Conseil des ministres de l'Union, sur la base des recommandations de la Commission (elle-même sur recommandation de son propre comité d'experts), des remarques des pays tiers non-membres, ainsi que de celles du Conseil International pour l'Exploration de la Mer. Les TAC sont repartis entre les états membres en quotas nationaux, et gérés par les États eux-mêmes. Dès qu'un quota est atteint dans une zone déterminée, un arrêté d'interdiction est pris.

Contrôles

- États membres de l'Union européenne et les régions ultrapériphériques.

- ZEE partagée de l'UE

- Pays et territoires d'outre-mer (PTOM), dépendants d'un État membre mais hors-UE

- ZEE des PTOM

- États reconnus candidats officiels de l'Union européenne

- ZEE des États candidats

Chaque navire se voit attribuer un quota précis de pêche, les prises devant être enregistrées. La PCP réglemente le type de matériels utilisables, et ferme occasionnellement l'accès à certaines zones afin de permettre aux populations de se renouveler, c'est la limitation de l'effort de pêche. Les poissons trop petits pour être vendus étaient auparavant rejetés à l'eau, morts : la réglementation européenne a changé cet état de fait en modifiant la taille du maillage, permettant ainsi aux jeunes d'échapper à la capture (différents poissons ayant différentes tailles, il en résulte que les filets doivent être changés en fonction du poisson visé).

La question des contrôles effectifs des TAC a évolué ces dernières années vers plus de rigueur. En 2007 encore, la France a largement dépassé son TAC de thon rouge en Méditerranée.

Politique structurelle

Dès 1977, des fonds ont été alloués pour la modernisation et la diversification des activités de transformation à terre, mesure de soutien assurant ainsi de nouveaux débouchés aux pêcheurs et permettant l'éventuelle reconversion des conserveries vers d'autres métiers. Parallèlement, des campagnes publicitaires pour encourager la consommation de poissons qui ne sont pas en situation de surpêche sont financées.

Chaque pays se voit aussi attribuer un objectif pour la taille de sa flotte : les fonds permettent à la fois de moderniser bateaux et installations, mais aussi de racheter ceux-ci pour diminuer le nombre de navires en activité.

Intervention sur les marchés

Il existe plus de 160 organisations de producteurs à travers l'Union, regroupant pêcheurs ou aquaculteurs et les aidant à vendre leurs produits : elles peuvent également faire baisser les volumes offerts en cas de chute des cours, et reçoivent et redistribuent les compensations correspondantes, avec un système diminuant le volume des compensations si le volume de poisson mis sur le marché continue d'augmenter. Les stocks constitués peuvent être réintroduits à la vente un peu plus tard, ou transformés en farines animales. Dans le cas du thon, les surplus ne sont pas rachetés, mais les pêcheurs sont directement compensés pour leur perte de revenus.

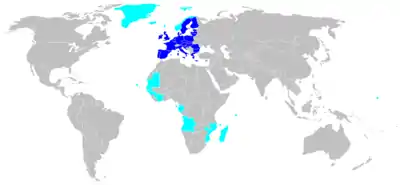

Relations internationales

D'importantes zones de pêche furent perdues en dehors de l'Union lors de l'extension des limites internationales en 1976. Les Communautés puis l'Union ont depuis régulièrement négocié des accords d'exploitation avec les pays propriétaires des eaux convoitées. Ces accords peuvent se traduire par le paiement de licences ou l'octroi de facilités pour accéder au marché européen et se traduisent parfois sur place (surtout en Afrique) par une mise en concurrence directe avec les pêcheurs locaux.

Jusqu'à 2006, les Communautés ainsi que les États riverains étaient membres de la Commission internationale de la pêche en mer Baltique. Celle-ci étant depuis l'élargissement de 2004 essentiellement un « lac européen », la Commission a cessé d'exister au début de l'année 2006, les questions étant directement réglées entre l'Union et la Russie.

La pêche en Méditerranée est pour l'essentiel confinée à une bande de 12 nautiques dans les eaux territoriales, mais l'UE appartient à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ainsi qu'à la Commission internationale pour la conservation du thon atlantique (qui fait également des recommandations pour le thon de Méditerranée). Certaines méthodes de pêches y furent bannies à partir de 1984, et des quotas de pêche au thon furent introduits dès 1997.

Références

- 30 ans pour atteindre les objectifs de l'UE en matière de reconstitution des réserves halieutiques ?, Bulletins électroniques d'Allemagne, 27 janvier 2010, Ministère des Affaires étrangères (France).

- Intervention de Catherine Trautmann au Parlement européen dans le débat sur la crise du secteur de la pêche en Europe

- De Poznanski 1999

- Jean-Pierre Beurier, Patrick Chaumette, « 50 ans de droit de la mer et de droit maritime », Annuaire de droit maritime et océanique, t. XXXVI, , p. 33.

- Oudin, J., Proposition de résolution présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne, en application de l'article 73 bis du Règlement, sur le Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche (n° E-1711), Sénat français, 23 novembre 2001, page vue le 17 janvier 2006

- Philippe Riès, « Poisson: à la pêche aux subventions dans les eaux troubles de l'UE », sur Mediapart (consulté le )

- Agritrade (2013) Note de synthèse : Politique commune de la pêche de l’UE et accords de partenariat de pêche : enjeux pour les pays ACP

- « La politique commune de la pêche, PCP », sur touteleurope.eu, février 2012.

- 'une-réforme-ambitieuse « Stop à la surpêche », sur europarl.europa.eu, 6 février 2013.

- Axel Naver, « Pression de plus en plus forte sur le Conseil concernant la réforme de la PCP », sur cfp-reformwatch.eu, 2 mai 2013.

- « Le Parlement européen vote le retour des aides pour de nouveaux navires de pêche », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- « INITIATIVE CITOYENNE BLOOM », sur Bloom Association (consulté le )

Sources

Bibliographie

- Cathérine Flaesch-Mougin, Danielle Charles-Le Bihan et Christian Lequesne, La politique européenne de la pêche : Vers un développement durable ?, Apogée, , 270 p. (ISBN 978-2-84398-132-6)

- Christian Lequesne, L'Europe bleue : A quoi sert une politique communautaire de la pêche ?, Presses de Sciences Po, , 239 p. (ISBN 978-2-7246-0839-7)

- Parlement européen, Manuel de la Politique Commune de la Pêche : La contribution du Parlement européen pour la construction de L'Europe bleue, vol. 2, Office des Publications Officielles des Communautés Européennes, coll. « Dossiers d'études et documentation / Parlement europeen, Direction générale des etudes. E-2, Série Agriculture, pêche, forêts », , 424 p. (ISBN 978-92-823-0594-2)

- Ureña de Poznanski, Glossaire de la Politique commune de la pêche, Bruxelles, Parlement européen,

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Le « Livre vert » publié par la Commission;

- Tableau fourni par la Commission sur le respect des règles communautaires en matière de pêche.

- Tableaux statistiques (de l’Union européenne, avec rappel de la PCP).

- (en) Commission européenne, « Facts and figures on the Common Fisheries Policy », sur Office des publications de l'Union européenne, (ISSN 1977-3609)