Mayrac

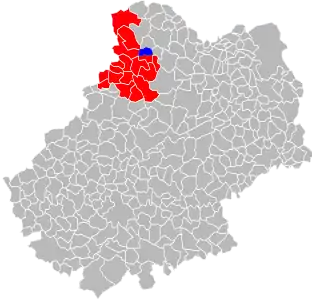

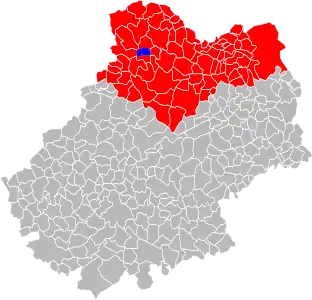

Mayrac (prononcé /mɛjʁak/) est une commune française, située dans le nord du département du Lot en région Occitanie.

| Mayrac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg.webp) Logo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Région | Occitanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Département | Lot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Arrondissement | Gourdon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Maire Mandat |

Christophe Lacarrière 2020-2026 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code postal | 46200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code commune | 46337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gentilé | Mayracois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population municipale |

261 hab. (2020 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Densité | 33 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordonnées | 44° 53′ 59″ nord, 1° 33′ 33″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Altitude | Min. 120 m Max. 287 m |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Superficie | 7,86 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Type | Commune rurale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aire d'attraction | Souillac (commune de la couronne) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Élections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Départementales | Canton de Souillac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Site web | mayrac.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

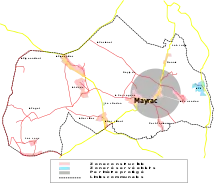

Mayrac est comprise dans l'ancienne province du Quercy, plus précisément dans le Haut Quercy, sur le causse de Martel, une région naturelle constituant le plus septentrional des quatre causses du Quercy, entre Limousin, vallées de la Tourmente et de la Dordogne.

La plus ancienne mention de Mayrac date de 930, elle a fait partie de la vicomté de Turenne jusqu'au XVIIIe siècle. Après une brève existence pendant la période révolutionnaire, elle a de nouveau été érigée en commune en 1946. Commune essentiellement rurale à l'activité agricole, loin des grands centres, elle a subi près de deux siècles de baisse démographique, mais l'effectif de sa population croît de nouveau au début du XXIe siècle, en particulier du fait de l'attraction de la zone d'emploi de Brive-la-Gaillarde. Elle compte 261 habitants en 2020. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Souillac. Ses habitants sont appelés les Mayracois ou Mayracoises.

Elle est intégrée depuis sa création dans la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne. Mayrac, située au cœur de la région touristique de la vallée de la Dordogne est une villégiature très proche de hauts lieux du patrimoine national comme Rocamadour, Padirac, Sarlat, Collonges-la-Rouge, etc.

Géographie

Localisation

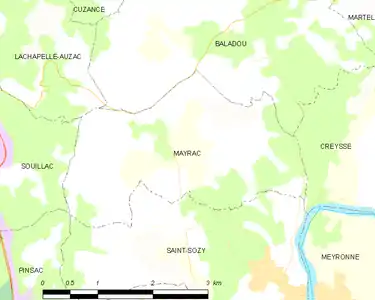

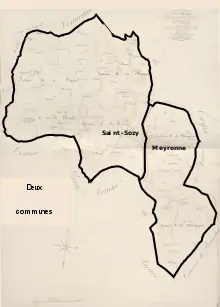

La commune est entièrement située sur le causse de Martel, lui-même partie des causses du Quercy. Néanmoins, elle forme le rebord du causse plongeant sur la vallée de la Dordogne à ses limites est et sud-est avec Creysse et Saint-Sozy.

Mayrac est distant à vol d'oiseau (orthodromie[1]) de 5,5 km de Martel et 6,3 km de Souillac (chef-lieu de canton, siège de la communauté de communes et centre du bassin de vie -code 46309-[Insee 1]). Mais aussi à 28,7 km de Brive-la-Gaillarde (centre de la zone d'emploi -code 0057-[Insee 2]), 51 km de Cahors (préfecture), 144,6 km de Toulouse (capitale régionale) et 444,2 km de Paris. La commune française métropolitaine la plus éloignée est Bonifacio à 728,6 km[1].

|

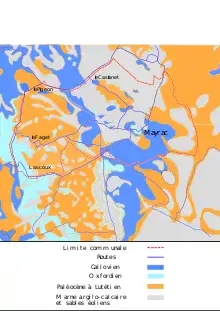

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 786 hectares ; son altitude varie de 120 à 287 mètres[3]. Le point le plus bas se situe à sa limite avec le lieu-dit du Malpas (commune de Saint-Sozy) et le plus haut au lieu-dit la Pierre Plantée.

L’entablement calcaire des causses du Quercy, constitué principalement par des calcaires et des dolomies du Jurassique moyen et supérieur, supporte localement des formations superficielles tertiaires, ce qui donne un caractère propre à chaque causse. Ainsi le causse de Martel a piégé, dans de vastes cuvettes (ouvalas, dolines), des formations détritiques argilo-sableuses à l’origine de sols fertiles[4].

.jpg.webp)

La feuille Souillac (no 809) de la carte géologique de France[5] recense cinq types de sols sur le territoire de la commune[6] dont la répartition est la suivante.

D'abord en périphérie du territoire communal, un socle calcaire formant grossièrement un anneau. Il est estimé dans la notice explicative de la feuille 809 comme datant de l'étage Callovien (Jurassique moyen, série Dogger, entre −160 et −150 millions d'années, en bleu roi sur la carte simplifiée) et est constitué de calcaires micritiques en bancs ; mais aussi de l'étage Oxfordien (Jurassique supérieur, série Malm, entre −154 et −146 millions d'années, en bleu ciel sur la carte simplifiée), constitué de calcaires oolithiques massifs. Ce socle constitue la ligne de crête entre le Pigeon-Haut et la Pierre Plantée, puis s'étend vers le sud sur la commune de Pinsac jusqu'au surplomb du Roc Coulon (non visible sur la carte simplifiée), et remonte par l'est constituant (sur la commune de Saint-Sozy) le Roc de Monges, le Pech Grand, le Pech Touloumo (sur le territoire de la commune) et le bourg de Mayrac ; et enfin il affleure entre le Garrit-Bas et le Pigeon-Bas.

Au centre de cet anneau, une zone plus récente et plus basse, estimée entre le Paléocène et l'étage Lutétien supérieur (Tertiaire Paléogène, séries Paléocène et Éocène, entre −65 et −40 millions d'années, en bistre sur la carte simplifiée) caractéristique des argiles à graviers du bassin de Martel (galets de quartz, sables grossiers et argileux) constitutive des terroirs du versant est du Pigeon-Haut, du Mayné, du Faget, de Lascoux, du Mas Rambert, du Mas del Sol et du Mas del Pech (ces 3 derniers hameaux étant parties de Saint-Sozy). Ces argiles sont partiellement recouvertes de formations superficielles récentes (en gris sur la carte simplifiée) faites, soit de remplissage de cailloutis à matrice argilo-sableuse, soit de nappes de sables éoliens.

Au nord-est de la commune, tous les territoires autour et à l'est du Castanet sont essentiellement recouverts de nappes de sables éoliens[6].

Hydrographie

Il n'y a sur le territoire de la commune que deux petits ruisseaux. Le premier d'une longueur de 1 051 m descend sous le bourg de Mayrac dans la combe de la Garenne, faisant partiellement la limite entre Mayrac et Saint-Sozy, ses eaux allant ensuite rejoindre la Dordogne au Malpas[7]. Le second, long de quelques centaines de mètres, apparaît au Pit, fait partiellement la limite entre Mayrac et Creysse en bordure de la route D 33, et disparaît au gouffre de Las Aydes, ses eaux faisant ensuite résurgence au Malpas au bord de la Dordogne[8].

La commune se trouve au droit de deux masses d'eau souterraines (Meso)[7]. D'une part la Meso FRFG039 dénommée « Calcaires et Causses du Quercy BV Dordogne » de type sédimentaire à écoulement libre d'une superficie de 910 km2. D'autre part, et plus profondément, la très vaste Meso FRFG078 dénommée « Sables, grès, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien » de type sédimentaire à écoulement majoritairement captif qui couvre 24 914 km2.

L'actualisation en 2009, par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de sa synthèse hydrogéologique du Lot, a comporté l'actualisation de l’inventaire des points d’eau par le Comité départemental de spéléologie du Lot, permettant de recenser 1 466 points d’eau et cavités, dont une majorité d’igues et de grottes pénétrables tandis que 79 sources pérennes ont été inventoriées. Au terme de ce travail aucune rivière souterraine n'a été décrite sous le territoire communal de Mayrac[9].

L'irrigation des terres agricoles de Mayrac se fait par pompage des eaux de la Dordogne. La chambre d'agriculture de Dordogne est l'organisme unique de gestion collective (OUGC) des prélèvements en eau pour l'irrigation agricole de tout le bassin versant de la rivière Dordogne. Au sens de cet organisme, Mayrac se trouve plus précisément dans le sous-bassin de la Dordogne karstique[10].

Climat

Le climat de Mayrac peut être approché à partir des relevés de la station météorologique de Gourdon[11] (distance orthodromique de 22,7 km[1]). L'ensoleillement est très appréciable avec une moyenne annuelle de 1 930 heures. La station a relevé, entre 1970 et 2017, de 94 à 136 jours de pluie par an (nombre de journées ayant un RR>1 mm). Le nombre moyen de jours de neige est faible et l'épaisseur du manteau neigeux n'y a jamais dépassé 19 centimètres depuis 1941. La vallée de la Dordogne est souvent le lieu privilégié de formations des brouillards durant les nuits calmes et étoilées de la période automnale et hivernale[12].

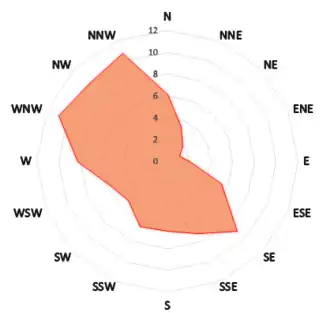

Le département n'est pas très venté, les vitesses supérieures à 10 kilomètres par heure ne représentent que 40 % des enregistrements. Les enregistrements faits à Gourdon décrivent un vent soufflant le plus souvent du secteur nord-ouest (30,6 % des relevés biquotidiens compris entre WNW et NNW)[13], associé généralement aux périodes pluvieuses ; et ensuite du Sud-Est (21,7 % des relevés biquotidiens compris entre ESE et SSE)[13], c’est le vent d'autan. Ce dernier est le vent le plus fort, il souffle en rafales et se déclenche principalement à l'approche des perturbations atlantiques, il assèche les basses couches de l'atmosphère et retarde l'arrivée des pluies. Son influence se fait sentir dans les relevés de températures : les températures nocturnes sont douces sur les versants exposés au vent d'Autan mais fraîches dans les vallons abrités, ce fort contraste peut atteindre 6 à 8 degrés[12].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 1,8 | 2 | 3,9 | 5,9 | 9,3 | 12,2 | 14,1 | 14,1 | 11,4 | 9 | 4,9 | 2,5 | 7,6 |

| Température moyenne (°C) | 5,1 | 5,9 | 8,8 | 11,3 | 14,8 | 17,9 | 20,3 | 20 | 17,2 | 13,5 | 8,4 | 5,7 | 12,4 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,5 | 10,3 | 14 | 16,6 | 20,5 | 24,2 | 26,9 | 26,9 | 23,4 | 18,4 | 12,2 | 9,2 | 17,6 |

| Ensoleillement (h) | 80,6 | 109,7 | 154,6 | 164,6 | 193,3 | 234,8 | 246,2 | 224,1 | 192,8 | 150,9 | 85,3 | 90,7 | 161 |

| Précipitations (mm) | 47 | 36,6 | 45,1 | 64,1 | 55,6 | 65,9 | 39,2 | 40,9 | 48,4 | 49 | 58 | 43 | 592,8 |

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Record de froid (°C) date du record |

−18,9 16/1/1985 |

−14,2 9/2/2012 |

−11,7 1/3/2005 |

−8,4 27/4/1982 |

−7,1 22/5/1985 |

2 2/6/1975 |

6 5/7/1984 |

3,8 30/8/1986 |

−3,1 15/9/1984 |

−4,7 25/10/2003 |

−8,7 22/11/1998 |

−11,9 16/12/2001 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

19,9 5/1/1999 |

25,2 24/2/1990 |

27,5 21/3/1990 |

31,3 30/4/2005 |

32,9 30/5/2001 |

40,7 22/6/2003 |

40,7 1/7/1952 |

35,8 19/7/1998 |

36,8 3/9/2005 |

31,7 3/10/1985 |

24,5 8/11/2015 |

19,4 8/12/2010 |

| Record de vent (km/h) date du record |

105,4 24/1/2009 |

112 13/2/2017 |

103,7 7/3/1991 |

107,4 2/4/2000 |

90,7 21/5/2014 |

79,6 24/6/2003 |

87 18/7/2015 |

72,2 7/8/2003 |

114,8 26/9/1992 |

107,4 10/10/1987 |

125,9 7/11/1982 |

103,7 27/12/1999 |

| Record de pluie en 24 h (mm) date du record |

28,2 29/1/2015 |

28,4 3/2/2003 |

37,6 3/3/2017 |

35,2 25/4/2009 |

63,8 19/5/2012 |

569 10/6/1992 |

102,6 4/7/2001 |

43,8 9/8/2004 |

46,2 23/9/2006 |

33,4 24/10/2011 |

30 2/11/2008 |

28,2 8/12/2007 |

Voies de communication et transports

Voies de communication

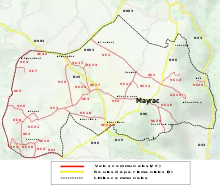

La commune est traversée par quatre routes départementales. La D 803 (de Souillac à Bretenoux) borde le nord de la commune, globalement d'ouest en est, entre le Pigeon-Haut et le Roucaillou. La D 15 (du Pigeon-Bas à Saint-Sozy) traverse la commune globalement du nord-ouest au sud-est, de son origine jusqu'au Garrit-Haut. La D 96 (de Pinsac à Pomié) traverse la commune du sud-ouest au nord-est, du Garrit-Haut à Labrunie en traversant le bourg de Mayrac dont elle constitue l'axe principal. Enfin la D 33 longe la limite orientale de la commune.

La voirie communale comporte, depuis une délibération de 2014, un ensemble de 25 voies communales (VC) numérotées de VC 1 à VC 4, VC 4E, et de VC 5 à VC 24. Ces voies, toutes asphaltées, représentent un réseau de 18,106 km. La plus courte est longue de 55 m et la plus longue de 3 880 m. Ce classement ne comporte pas les chemins ruraux[14].

La sortie no 55 de l'autoroute A 20 se situe à 7,5 km du bourg de Mayrac.

Transports

La ligne de chemin de fer de Souillac à Saint-Denis-les-Martel qui assurait la continuité du trajet ferroviaire de Bordeaux à Aurillac a été mise en service en 1889. Elle comportait une gare au hameau du Pigeon (partie située sur le territoire de la commune de Baladou). Le trafic voyageur a été interrompu en 1980 et la section fermée en 1989. Depuis lors, la SNCF assure un desserte par bus de Souillac à Martel avec arrêt au Pigeon-Bas[15].

Le département du Lot assure une ligne du réseau Lot'O Bus de Mayrac (le Pigeon) à Figeac[16].

L'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne est distant de 21 km du bourg de Mayrac.

Urbanisme

Typologie

Mayrac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [17] - [18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Souillac, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 11 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[20] - [21].

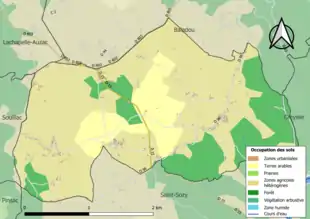

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (77,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (77,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (63,4 %), forêts (22,5 %), terres arables (14,1 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

Mayrac est une commune rurale, dont les sols sont, en 2012, occupés à 77,5 % par des surfaces agricoles et à 22,5 % par des forêts[23]. L'habitat est organisé autour du bourg de Mayrac, de deux hameaux principaux (le Pigeon[Note 3] et le Faget) et de plus de 40 lieux-dits dont : les Agasses, les Barnicoux, la Bessouille, les Blagours, Bois de la Roche, les Bouygues, le Castanet, la Chicanerie, le Colombier et Labrunie, le Colombier-Haut, la Combe, Combe du Puit, Comberade, Courrège, le Débat, Donnix, Douce Mande, les Esperes, le Fustier, le Garrit-Bas, le Garrit-Haut, la Goursette, les Grézals, Lac Redon, Lac Tenenc, la Lande, Lascoux, Laumède, Malegrèze, le Mayné, le Pech, le Pech Maury, le Pech Touloumo, la Peyrière, les Peyruges, le Picadis, la Pierre Plantée, le Pit, le Pouzadou, les Prèzes, Rayjade, la Rochelle, le Ruard, le Sarragous, les Tourelles et Virat.

La commune s'est dotée en 2005 d'une carte communale révisée en 2013 ; elle identifie neuf zones ouvertes à la construction principalement le long des axes routiers et deux zones réservées aux loisirs (le Pit et le Lac Redon) ; il n'y a pas de zone réservée aux activités et l'essentiel du territoire communal est fermé à la construction[27]. Un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d'élaboration depuis 2017[28] dont l'approbation est prévue pour l'année 2024[29].

Fin 2022, la municipalité a lancé un projet d'aménagement urbain visant à renforcer la centralité du bourg par le réaménagement de l'ancienne école et de la salle des fêtes avec la création d'un square favorisant la convivialité, la valorisation du périmètre de l'église, l'amélioration des communications intra-communales en particulier les liaisons douces et la sécurisation des abords de la route départementale 15[30].

Logement

En 2015, le nombre total de logements dans la commune est de 176, alors qu'il était de 173 en 2009[Insee 3].

Parmi ces logements, 67,8 % sont des résidences principales, 27,3 % des résidences secondaires et 4,9 % des logements vacants. Ces logements sont pour 95,3 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 4,7 % des appartements[Insee 3].

En 2015, 38,2 % des résidences principales sont construites avant 1946 ; 30 % construites entre 1946 et 1990 ; et 31,8 % construites depuis 1991[Insee 4].

La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants, est de 78,8 %, en hausse par rapport à 2010 (70,3 %)[Insee 5].

Il n'y a pas de logements HLM à Mayrac, ni d'immeuble d'habitat collectif.

Risques naturels et technologiques

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) du Lot de 2005 inscrit la commune pour les seuls risques naturels liés aux mouvements de terrain (glissement, affaissement, chute de bloc et tassement de terrain lié au retrait-gonflement de l'argile)[31]. Il y a eu deux arrêtés de catastrophes naturelles, liées à des écoulements de boue entre 1982 et 2013[32].

La commune n'est pas concernée par les risques naturels que sont les inondations et les feux de forêt. Par ailleurs, aucun risque technologique n'est retenu[31].

La seule cavité naturelle recensée par le site ministériel GéoRisques concerne le gouffre de Las Aydes à l'extrême Est de la commune près de la route D 33[33].

Selon le nouveau zonage sismique de la France défini par l’article D. 563-8-1 du code de l’environnement (créé par le décret no 2010-1255 du et modifié par le décret no 2015-5 du ), Mayrac, comme tout le département du Lot, se situe en zone de sismicité très faible[34] (sur une échelle de 1 à 5 allant de très faible à forte).

Toponymie

Étymologie

Toponyme médiéval en -acum (élément issu du gaulois -acon (lui-même du celtique commun *-āko-) qui localise[Note 4].

L’identification du premier élément ne fait pas l’unanimité parmi les spécialistes. En résumé, du plus ancien au plus récent on retient.

- François-Maurice Lacoste (1851-1924)[41] pense que Mayraco désigne le lieu de la villa de la mayre (mère, du latin Mater).

- Jean-Baptiste Champeval de Vyers (1847-1915)[24] pense que le nom dérive de Maisiracum pour un lieu abondant en bois.

- Albert Dauzat (1877-1955)[42] recherche l’origine dans Matrona déesse-mère de l’eau, appliqué le plus souvent à la source d’une rivière. Cette hypothèse est plus acceptable pour des toponymes très proches de Mayrac comme Meyronne ou Mayronne (commune de Saint-Sozy) qui sont pourvus de sources et cours d’eau mais semble peu crédible à Mayrac à l’hydrologie très pauvre.

- Michel Roblin (1910-1998)[40] invite à choisir entre les anthroponymes Matrius et Materna, ou le terme rural materia, (bois de construction, futaie).

- Ernest Nègre (1907-2000) [43] considère l’ensemble des hypothèses émises par ses prédécesseurs (Matrona ou Matras comme déesse-mère de l'eau, maseiro comme masure ou grange proche de la ferme, Matrinius ou Marius comme nom de personne) et s’en tient préférentiellement aux anthroponymes romains Matrinius ou Marius.

- Gaston Bazalgues (1938-)[44], profitant des travaux de Nègre, s’en tient à l'anthroponyme Marius ou Matrius.

Pour mémoire en occitan la graphie est Mairac[45].

Histoire

Préhistoire

.jpg.webp)

La cuvette qui s'étend entre le bourg de Mayrac et le hameau du Pigeon-Haut, sur le territoire de la commune, a été fréquentée depuis le Paléolithique inférieur et moyen et encore au Néolithique[46] - [47]. Ainsi un biface moustérien de tradition acheuléenne en silex gris a été découvert à environ 300 m du sud du bourg sur une crête en limite du causse de Martel, surplombant des ravins tombant sur la vallée de la Dordogne dans un site propice à l'habitat[46]. Un autre biface, de même type, entier, a été découvert au lieu-dit la Peyrière, soit à peine plus d'un kilomètre du précédent[48]. Ces objets témoignent d'une présence néanderthalienne sur le causse mayracois[48]. Plus récemment, trois outils néolithiques ont été trouvés ; d'une part au village du Faget, une hache en silex et une herminette en dolérite, et d'autre part au lieu-dit le Lac Redon une herminette (ou pic) en silex[47].

Moyen Âge

La plus ancienne référence écrite qui nous soit parvenue faisant mention de Mayrac (ou Meyrac) date de . Il s'agit du legs testamentaire du vicomte Adhémar des Echelles[35] au bénéfice de l'abbaye de Tulle (qu'il avait rétabli après sa destruction par les Normands) et dont Bernard, son fils naturel, était l'abbé régulier. Adhémar était l'arrière-petit-fils de Raoul, premier comte de Turenne, et dernier descendant de la branche cadette (branche des Echelles) issue de Raoul. Dans son testament, rédigé plusieurs années avant sa mort (probablement survenue en 937), on observe qu'il avait de grandes possessions dans le Quercy dont Meyrac[49].

En 1241, Guillaume de Gourdon fait don des terres qu'il possède à Mayrac et Blanzaguet à l'abbé d'Obasine[C 2].

Mayrac est ensuite partie de la vicomté de Turenne entre Limousin et Haut-Quercy. Le vicomte de Turenne en est Haut justicier du XVe siècle jusqu'en 1738, date d'acquisition de la vicomté par le roi de France.

Après la guerre de Cent Ans, le Quercy est dépeuplé et les seigneurs appellent des émigrants d'Auvergne pour combler les vides survenus entre 1439 et 1455[C 2]. Annet de La Tour[Note 5] est justement seigneur d'Oliergues en Auvergne et vicomte de Turenne. Il fait ainsi venir Jean Luquet, écuyer de la ville d'Oliergues, pour lui confier la gouvernance de la vicomté. Jean Luquet devient, par alliance, seigneur de Réveillon et acquiert de nombreux biens dont certains à Mayrac. Dès 1445, le vicomte lui donne l'investiture de tous les biens acquis, renonce en sa faveur au droit de retraite par possession de fief, et lui accorde les biens qu'il avait de concert avec son épouse dans la terre de Mayrac avec le tiers des émoluments de justice et lui permet d'y bâtir un château avec fossés et fortifications (cf. Lieux et monuments). Il prend par la suite le nom de Luquet du Chaylar[50].

Temps modernes

Les Guerres de Religion n'ont pas laissé de traces écrites dans l'histoire de Mayrac.

En 1576, Balthazare du Chaylar, dame de Mayrac, épouse Jacques de Maschat de la Meschaussée, seigneur de Lacoste. Elle apporte en dot les terres de Mayrac et Réveillon et sera la dernière représentante de la branche des Chaylar de Mayrac[C 3].

En 1671, Diane de la Meschaussée épouse Henry-Joseph de Fénelon, marquis de Salignac[L 1]. En entrant dans la puissante famille La Mothe-Fénelon, la seigneurie de Mayrac ne sera pas concernée par la vente de la vicomté de Turenne en 1738. Louise-Charlotte de Salignac-Fénelon (1758-1840), dame de Mayrac, Creysse, Montvalent, Lacastaudie et Rignac, épouse en 1778 Charles Bouquet de Surville, marquis de Campigny. Le marquis vend toutes ses possessions dans le Quercy à partir de 1782[L 2].

Au XVIIe siècle, le seul hameau du Faget compte 37 feux[51]. À la veille de la Révolution, Mayrac compte 100 feux (378 habitants) sur 786 hectares[L 3].

Révolution française et Empire

.jpg.webp)

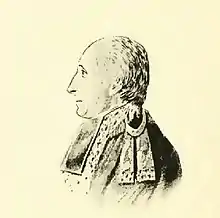

La seigneurie de Mayrac est depuis 1785 la propriété de Pierre-Joseph de Lachèze, lieutenant général de la sénéchaussée de Martel en 1770, sieur de Murel depuis 1783. Député du Tiers état aux États-Généraux, royaliste, il est emprisonné sous la Terreur. Ses biens sont saisis et vendus aux enchères à Guillaume Cabanel (fermier du lieu). Libéré le 9 Thermidor il rentre dans ses foyers. Il est ensuite président de l'administration départementale du Lot sous Napoléon Ier.

Mayrac est pendant la Révolution une municipalité du canton de Martel de 1790 à 1800[52].

Lorsque éclate la Révolution, le curé de Mayrac est depuis 1773, Pierre Calmels, docteur en théologie. Prêtre réfractaire, il sera remplacé par Jean Maturié, prêtre jureur[C 4]. Pierre Calmels, qui se cache dans la paroisse, sera arrêté le lorsqu'un détachement de gardes nationaux est envoyé à Mayrac. Il est délivré sur place à la suite des menaces de la population et de l'intervention de Clavel[C 5] - [L 4](officier, propriétaire au Pigeon). Le , à la suite de ces incidents les administrateurs de Martel décident que les cloches seront brisées, ce qui fut fait le lendemain avec la protection de 150 fantassins et de 50 cavaliers[L 5].

Époque contemporaine

Pierre-Joseph de Lachèze récupère ses biens à Mayrac en 1815. Louis XVIII le nomme maître des requêtes au Conseil d’État. Élu dans la Chambre introuvable, il reçoit des lettres d'anoblissement[54]. Il revend, avant son décès en 1833, le château de Mayrac à Jean-Baptiste Fayette (maire de Saint-Sozy entre 1848 et 1870). Le château devient la propriété de Charles Nouailhac, notaire à Martel, par son mariage avec Aricie Fayette, le [C 6] - [L 6].

Pendant la Première Guerre mondiale, dix-neuf Mayracois âgés de 20 à 47 ans, meurent pour la France[55]:5-9. Le premier d'entre eux tombe en Lorraine (annexée par l'Empire allemand depuis 1871) après seulement 8 jours au front, le [55]:10-11. Lors de la première bataille de Champagne, trois d'entre eux meurent aux environs des Hurlus en l'espace d'une semaine entre le et le [55]:17-21. Quatre poilus de Mayrac sont morts à Verdun en 1916 et 1917, trois sur le front de l'Aisne en 1917 et 1918, et deux à Ypres en 1915 et 1917. Un poilu est mort en captivité victime d'une épidémie de diphtérie ou de typhus[55]:22-23, un autre est tombé en Serbie[55]:36-39. Une famille a perdu deux de ses trois fils en l'espace de 10 mois[55]:12-15. Un monument aux morts rappelle leur sacrifice, ainsi qu'une plaque émaillée dans l'église[55]:68-70.

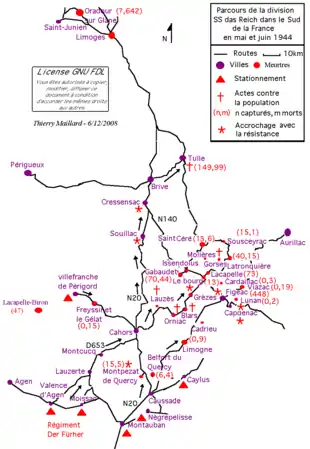

Pendant la Seconde Guerre mondiale Mayrac n'a subi ni combats ni pertes humaines. L'envahissement de la zone libre le , puis la création progressive du STO, faisant suite à la Relève, qui devient complète en , pousse de nombreux jeunes Lotois à entrer dans la clandestinité puis à participer à la constitution de maquis[56]. Un maquis, affilié début 1944 aux FTP (comme de nombreux maquis du Lot)[57]:113-123, et commandé par Antoine Delpeyroux[Note 6], alias Tony[58], est actif dans le secteur de Souillac-Gourdon. Il intervient à Mayrac dont il utilise les salles du château (à l'époque inhabité) comme base et lieu de détention provisoire de prisonniers. Il combat sous l'autorité de Robert Noireau (alias Colonel Georges), compagnon de la Libération, qui dirige les maquis du Lot[59] - [60]. À partir du , les activités s'intensifient car, d'un côté on prépare le débarquement (sabotages d'usines d'armement à Figeac, coupures des voies ferrées et des routes), et de l'autre côté la 2e Panzerdivision SS Das Reich, arrivant du front russe où elle a été décimée, est redéployée à partir d'avril autour de Montauban où elle doit à la fois se reconstituer et réduire les maquis, en particulier du Lot[61]. Elle mène alors de nombreuses opérations et exactions dans le Lot et la région, en particulier à partir du débarquement du 6 juin, alors qu'elle doit faire route vers le front de Normandie (déportés de Figeac, massacre de Gabaudet, combat du pont de Bretenoux[62], pendus de Tulle, massacre d'Ouradour-sur-Glane), avant de rejoindre le front de Normandie.

Le , un accrochage a lieu en deux endroits de Saint-Sozy (Mayrac est alors intégrée à cette commune)[63] entre des maquisards qui convoient de l'armement récemment parachuté (Opération Cadillac)[57]:173-174 - [63] et les troupes d'occupation. Six résistants meurent ce jour-là à Saint-Sozy.

Dans le même temps, Édouard Laval (1894-1963), né à Lacave, forgeron et mécanicien au Pigeon est un ancien combattant de 1914-1918, gueule cassée, grand mutilé de guerre, titulaire de la Médaille militaire[64]. Ayant adhéré au Parti communiste français (PCF) vers 1936[65]. Il participe au regroupement des forces du PCF dans le Lot lorsque celui-ci est interdit, en 1939[66]. Très actif dans la Résistance[67] plusieurs fois arrêté, jugé une première fois à Cahors il bénéficie d'un non-lieu[65]. Il est finalement arrêté le , condamné le à Agen à 1 an de prison et 1 200 francs d'amende. Emprisonné au centre de détention d'Eysses puis à celui de Saint-Sulpice-la-Pointe, il tient en prison auprès des jeunes résistants détenus un rôle de mentor qui participe au maintien du moral de ceux-ci[68], finalement à 50 ans il parvient à s'évader[Note 7].

D'autres Mayracois s'illustrent par leur esprit de résistance à l'envahisseur. Ainsi de Gilbert Varlan (1898-1974), prêtre catholique, ordonné en 1922, et curé de Mayrac de 1926 (et aussi de Saint-Sozy, Blanzaguet, Meyronne, Creysse) jusqu'à sa mort[70]. Très engagé dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, sa cure de Saint-Sozy servant de précieux relais[57]:126 - [Note 8]. Il en est encore ainsi de Lucie Constanty épouse Grandou (1901-1985) et de son mari Marcellin Grandou (1898-1965), couple d'agriculteurs au Fustié, qui font partie des 51 lotois reconnus en 2017[74] - [75] Juste parmi les nations, comme Léa Grandou (sœur de Marcellin) épouse Louradour et son mari Élie Louradour, établis à quelques centaines de mètres plus loin au Mas Rambert (commune de Saint-Sozy). Les deux couples ont hébergé en 1944 et sauvé les deux enfants Hess, Claude et Danielle[75] - [76]. Elie Louradour met le père des enfants Hess en contact avec Antoine Delpeyroux, Monsieur Hess en devient l'adjoint dans la résistance[76].

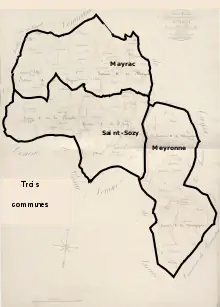

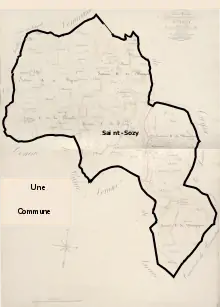

Mayrac a été réunie à la commune de Saint-Sozy en 1801 (ou avant) au sein du canton de Souillac et jusqu'en 1946. Pendant cette période, le conseil municipal de Saint-Sozy comporte un adjoint spécial et trois conseillers municipaux, représentants de la communauté de Mayrac. Elle est érigée à nouveau en commune par arrêté préfectoral du [52]. Au terme des élections des et , le premier conseil municipal de 10 membres est installé, Louis Céllié est élu premier maire de la nouvelle commune[L 7]. Pendant les années qui s'ensuivent, et en l'absence de locaux spécifiques, la propriétaire du château de Mayrac met à la disposition du conseil municipal une salle du rez-de-chaussée pour accueillir la maison commune. En 1956, la construction d'une mairie par allongement du bâtiment de l'école est décidée[L 8], son entrée en service date de 1961. Les exigences réglementaires, en particulier d’accessibilité, imposent la construction d'une nouvelle maison commune qui est inaugurée en 2014[77].

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Dans cette petite commune rurale il est usuel qu'une seule liste, sans étiquette partisane, se présente aux scrutins municipaux, la totalité des candidats étant élus au premier tour[78].

Au premier tour des élections présidentielles, depuis 1974 à 2012, les électeurs mayracois, comme l'ensemble de ceux du département du Lot, ont toujours majoritairement porté leur choix vers le (la) candidat(e) présenté(e) par le Parti Socialiste. Au rang des exceptions ; l'élection de 1969, où Georges Pompidou, domicilié à Cajarc (Lot), est en tête au premier tour dans le département du Lot, et celle de 2017 où Emmanuel Macron fait de même, à Mayrac et dans le département[78] - [79]. En 2022, au premier tour de la présidentielle les mayracois portent en tête Marine Le Pen devant le président sortant qui termine néanmoins en tête au second tour[80].

Au premier tour des élections législatives de 2002, 2007 et 2012, pour la seconde circonscription du Lot, les électeurs mayracois ont toujours placé en tête le candidat du Parti Socialiste. En 2017, dans le contexte de l'élection à la présidence de la République d'Emmanuel Macron, la candidate de La République en Marche est arrivée en tête, immédiatement suivie par le candidat socialiste[78]. En 2022, la députée sortante, soutenue par le parti présidentiel, est placée en tête par les électeurs mayracois au premier tour mais au terme d'une triangulaire elle termine en deuxième position à Mayrac au second tour devant deux candidats représentants la gauche[81].

Administration municipale

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 100 et 499, le nombre de membres du conseil municipal est de 11[82].

Liste des maires

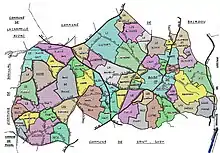

Rattachements administratifs, électoraux et statistiques

Du point de vue des collectivités territoriales, Mayrac fait partie de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (code Insee 200066371)[Insee 1]. Cette collectivité, créée le puis élargie à compter du , est surnommée en abrégé Cauvaldor[84]. Elle succède à la communauté de communes du Pays de Souillac créée en 1994 et à laquelle Mayrac adhère depuis sa création, communauté élargie à la commune de Rocamadour en 2010, puis élargie à sept communes de Haute Bouriane en 2013. Cauvaldor, qui regroupe 79 communes et 45 583 habitants en 2018, est organisée en cinq pôles territoriaux. La commune est représentée par un de ses conseillers municipaux au conseil du pôle territorial de Souillac et par son maire au conseil communautaire[85].

Du point de vue administratif, Mayrac fait partie de l'arrondissement de Gourdon.

Du point de vue électoral, Mayrac fait partie du canton de Souillac et de la deuxième circonscription du Lot.

Du point de vue judiciaire, Mayrac relève du tribunal d'instance de Cahors, du tribunal de grande instance de Cahors, de la cour d'appel d'Agen, du tribunal pour enfants de Cahors, du conseil de prud'hommes de Cahors, du tribunal de commerce de Cahors, du tribunal administratif de Toulouse et de la cour administrative d'appel de Bordeaux[86].

Du point de vue du découpage statistique territorial, l'Insee classe Mayrac comme commune rurale, dans le bassin de vie de Souillac (code 46309) et dans la zone d'emploi de Brive-la-Gaillarde (code 0057)[Insee 1].

Eau potable et assainissement

La commune est membre du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de la moyenne vallée de la Dordogne, originellement créé en 1958 par les quatre communes de Saint-Sozy, Meyronne, Creysse et Mayrac, auxquelles s'est adjoint en 1968 la commune de Pinsac pour la desserte de son hameau de Blanzaguet. L'actuel syndicat procède d'un arrêté préfectoral de 1982[87], regroupant huit communes puisqu'il dessert dorénavant quelques petites parties de Souillac, Lachapelle-Auzac et Baladou. Son siège est transféré en 2017 à Creysse. L'exploitant du réseau de distribution d'eau potable étant SAUR Midi-Pyrénées qui gère la facturation, la relève des compteurs d'eau et le réseau[88].

Il n'y a pas d'assainissement collectif, le service public d'assainissement non collectif (SPANC), basé au siège de la communauté de communes à Souillac) est chargé depuis de contrôler les dispositifs individuels d'assainissements et de veiller à leur bon état de fonctionnement.

Collecte des déchets

La gestion des déchets est déléguée au syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés (SYDED)[89], créé en 1996. La collectivité chargée de la collecte des déchets est la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, laquelle dispose de plusieurs déchèteries à la disposition des Mayracois, les plus proches étant l'une à Souillac et l'autre à Martel. Les verres sont recueillis dans des points d'apport volontaire répartis sur le territoire communal. Sous l'égide du SYDED, engagé dans le projet « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage », lancé par le ministère de l’Environnement et porté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le tri est dans le Lot particulièrement développé. Des containers spécifiques de couleur verte, aussi nombreux que les containers bruns réservés aux déchets putrescibles, sont largement répartis sur le territoire communal, permettant une collecte de l'intégralité des matières plastiques (y compris polystyrène, sachets, blisters, films, opercules divers, etc.)[90].

Feux

La pratique des feux de végétaux est interdite par un arrêté préfectoral de 2012[91].

Budget

En 2021, selon la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), les opérations de fonctionnement ont entraîné un résultat comptable bénéficiaire arrondi à 26 000 €. Les recettes de fonctionnement s'élevaient à 159 000 € tandis que les dépenses de fonctionnement étaient de 132 000 €.

Toujours en 2021, la capacité de financement de la section d'investissement était négative de 6 000 €. Les recettes d'investissement s'élevaient à 13 000 € tandis que les dépenses d'investissement s'élevaient à 45 000 €. Dans ces dépenses d'investissement, le remboursement d'emprunts s'élève à 9 000 €[92].

Capacité d'autofinancement par habitant

Depuis les années 2000, la capacité d'autofinancement[Note 9] qui était dans les premières années à un niveau équivalent à la moyenne de la strate (communes de 250 à 500 habitants appartenant à un groupement fiscalisé) s'est dégradée ensuite jusqu'à devenir quasiment nulle en 2015 mais se redresse depuis[92] :

| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mayrac | 101 | 10 | 43 | 88 | 11 | 5 | 4 | 40 | 7 | 46 | 49 | 91 | 77 | 114 | 120 | 155 | 138 | 145 | 110 | 161 | 165 | 155 |

| Moyenne de la strate[Note 10]. | 170 | 167 | 167 | 158 | 156 | 146 | 148 | 150 | 156 | 168 | 162 | 140 | 145 | 196 | 206 | 209 | 180 | 171 | 163 | 153 | 166 | 172 |

Fiscalité

| Taxe | Taux appliqué (part communale) | Taux moyen dans la strate | Recettes dégagées en € |

|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH, résidences secondaires et logements vacants) | 7,98 % | 11,20 % | 9 000 |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB, après coefficient correcteur) | 40,83 % | 34,41 % | 55 000 |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 137,25 % | 38,12 % | 18 000 |

| Cotisation foncière des entreprises (CFE) | 0,00 % | 0,00 % | 0 |

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[95]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[96].

En 2020, la commune comptait 261 habitants[Note 11], en diminution de 3,33 % par rapport à 2014 (Lot : +0,59 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Entre 1800 et 1946, la commune disparaît, intégrée dans celle de Saint-Sozy dont elle constitue une section communale. Dès lors aucune donnée officielle individualisant l'effectif de population de Mayrac n'est disponible. Mais à partir de 1841, les formulaires enregistrant les listes nominatives de recensement de chaque commune spécifient le bourg, hameau et lieu-dit de domiciliation de chaque foyer recensé et la dernière page du livret résume les effectifs de population par section de commune. Il est donc possible de reconstituer un tableau des effectifs du territoire de la section de commune de Mayrac au sein de la commune de Saint-Sozy, à partir des sections A (du Pigeon) et B (de Mayrac) constitutives de la commune recréée en 1946[99].

| 1841 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 458 | 393 | 364 | 344 | 362 | 346 | 324 |

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 27,7 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (26,4 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 29,7 % la même année, alors qu'il est de 37,6 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 123 hommes pour 133 femmes, soit un taux de 51,95 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,43 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Importance relative de la commune en France

Le tableau résume le rang qu'occupe la commune parmi les communes de France au regard de la population, de la superficie et de la densité d'habitat à différents niveaux administratifs en 2016[102]. Ainsi, Mayrac est, en 2016, parmi les 18 communes du nouveau canton de Souillac, la 14e au regard de la population, mais la 7e pour la densité de l'habitat.

| Niveau administratif | Population | Superficie | Densité | Nombre de communes en 2016 |

|---|---|---|---|---|

| France | 23591e | 23201e | 20026e | 35885 |

| Occitanie | 2428e | 3022e | 1922e | 4487 |

| Lot | 174e | 249e | 92e | 326 |

| Arrondissement de Gourdon | 53e | 69e | 24e | 81 |

| Canton de Souillac | 14e | 16e | 7e | 18 |

Enseignement et niveaux d'études

Mayrac a une école primaire publique à partir de 1910. Une école privée catholique existait déjà et a encore fonctionné quelques années avant de disparaître[L 10]. En 1933, les classes deviennent mixtes[L 11] et les élèves sont répartis en classes de niveaux. En 1956, le bâtiment de l'école est agrandi pour accueillir la mairie. De 1956 à 2013, l'école est colocalisée avec la mairie. Depuis les années 1970, les quatre communes de Mayrac, Creysse, Meyronne et Saint-Sozy, puis celle de Lacave (Lot), ont mutualisé leurs ressources en matière d'enseignement primaire pour l'accueil de 86 enfants en 2016, et 83 en 2017. Un service de transport scolaire en car est organisé entre les diverses communes. Depuis la rentrée de , les élèves de ces 5 localités sont scolarisés dans un nouveau groupe scolaire intercommunal primaire, d'une capacité d'accueil de 100 élèves et de 4 classes, situé à Saint-Sozy[103] - [104] - [105]. Emmanuel Macron, président de la République, visite l’école le [106].

Mayrac dépend de la circonscription de l'Éducation nationale de Gourdon[107].

Pour l'enseignement secondaire, la carte scolaire lotoise établie en 2016 prévoit la scolarisation des élèves sur la commune de Souillac, respectivement au collège Le Puy d'Alon[108], et pour le lycée, au lycée polyvalent Louis Vicat pour l'enseignement général et technologique, et au lycée hôtelier Quercy Périgord pour l'enseignement professionnel[109].

En 2019, 21% de la population non scolarisée de la commune ne possède aucun diplôme, près d'un tiers dispose d'un diplôme professionnel et plus des deux cinquièmes (en augmentation) ont un diplôme de niveau baccalauréat ou supérieur[Insee 6].

| Aucun diplôme | Brevet des collèges | CAP et BEP | Baccalauréat et Brevet professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Mayrac | 21,3 % | 4,7 % | 32 % | 22,2 % | 20 % | |

| Sources des données : Insee. | ||||||

Manifestations culturelles et festivités

La commune s'est dotée d'une salle des fêtes mise à la disposition des associations ou des particuliers mayracois ou extérieurs à la commune[110]. Cinq associations à caractère culturel ont leur domiciliation administrative à Mayrac : un comité des fêtes, deux associations de chasse, un club de théâtre et un club des aînés[111]. Le comité des fêtes organise chaque année une fête votive qui prend place autour du premier weekend de juillet. Le comité porcin du Lot organise depuis 2017 sa Fête du cochon le dernier vendredi de juillet à Mayrac[112] - [113], en 2019, pour sa 17e édition, près de 1 000 personnes ont participé à cette manifestation[114]. Par ailleurs, plusieurs soirées à thème sont organisées durant l'année[115].

Du au , Mayrac a accueilli la 23e édition de la Fête de la Terre organisée pour la seconde fois en 4 ans par les Jeunes agriculteurs du Lot au Pigeon [116] - [117], au cours de laquelle se sont déroulés : les championnats de France de tonte de moutons (tonte à la machine, tonte aux forces, tri de toisons de laine), qualificatifs pour les championnats du monde de 2019 en France[118] - [119], le Tournoi des 6 Nations de tonte, et le concours départemental de labour[120]. La manifestation a rassemblé 8 000 visiteurs et 150 tondeurs tandis que les tondeurs locaux se sont illustrés avec les titres de champions de France de Loïc Leygonie (Cuzance) en tonte à la machine et de Loïc Jauberthie (Mayrac) en tonte aux forces[121] - [122]. Ce dernier est par ailleurs vainqueur de plusieurs concours de tonte aux forces en France (catégorie senior) et en Nouvelle-Zélande (catégorie junior)[123].

Santé

Il n'y a pas de professionnel de santé ni d'établissement de santé à Mayrac. Le centre de secours desservant est celui de Souillac. Les cabinets médicaux, cabinets dentaires et les pharmacies de proximité sont situés à Souillac[124] et Martel[125]. Des cabinets para-médicaux sont présents aussi dans ces villes ainsi qu'à Saint-Sozy[126].

Les hôpitaux et cliniques médico-chirurgicales de proximité sont à Brive-la-Gaillarde et Gourdon.

En 2020, pour faire face à la crise liée à la pandémie de covid-19, la commune de Mayrac se mobilise en mettant à la disposition de Cauvaldor des locaux communaux pour créer avec la participation de l'atelier couture de la vallée des Rocs, un atelier de confection de masques de protection faciale dans lequel des bénévoles locales confectionnent jusqu'à 400 masques par jour [127] - [128] - [129].

Sports

Il n'y a pas de club ou d'association sportive ayant leur siège à Mayrac, hormis les deux associations de chasse. L'office départemental du tourisme du Lot a balisé un circuit de randonnée largement consacré à la commune de Mayrac, dénommé « À la découverte des châteaux du causse de Martel »[130], ainsi qu'un circuit de randonnée équestre de 5 jours dénommé « À cheval dans la vallée de la Dordogne » qui longe la commune au sud-est[131]. De plus, Mayrac participe avec les cinq communes voisines à la vie de l'association « Vallée des Rocs »[132], dont le siège est à Saint-Sozy, qui gère 120 km de sentiers pédestres entre causse et vallée de la Dordogne. Le circuit balisé dit de la « Grande boucle », long de 60 km, traverse la commune depuis le Pech Touloumo jusqu'à la D 33 en passant par le bourg, le Pouzadou et le Pit[133].

Médias

L'actualité de Mayrac est couverte par deux journaux. D'une part, La Dépêche, grand quotidien régional, au moyen des correspondants locaux du bureau de Souillac. Le plus illustre de ces correspondants étant le mayracois René Yronde[134] qui a œuvré pendant près de 50 ans. Et d'autre part, La Vie Quercynoise, hebdomadaire imprimé[135], et son édition en ligne sur ActuLot[136] lequel traite aussi de sujets en relations avec Mayrac.

La municipalité édite depuis 1995 un journal municipal intitulé Mayrac Aujourd'hui, distribué gratuitement dans tous les foyers et dont les parutions récentes sont disponibles sur le site web de la mairie.

Culte catholique

Le territoire de la commune dépend du « groupement paroissial de Martel et Cressensac », au sein du « doyenné de Cère Dordogne », lui-même partie du diocèse de Cahors[137]. À Mayrac, le lieu de culte de ce groupement paroissial est l'église Saint-Martin ; en 2019 la messe dominicale y est célébrée une fois par mois, généralement le premier samedi[138].

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2015, le revenu disponible médian par unité de consommation est de 19 997 € pour les 104 ménages fiscaux de la commune (regroupant 243,5 personnes), pour mémoire il était en 2013 de 20 175 € pour les 107 ménages fiscaux de la commune (regroupant 249 personnes)[Insee 7].

Emploi

En 2015, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 158 personnes, parmi lesquelles on compte 80,7 % d'actifs dont 71,3 % ayant un emploi et 9,3 % de chômeurs[Insee 8]. Depuis 2010, le taux de chômage communal est inférieur à celui de la France[139].

On compte alors 51 emplois dans la commune, contre 44 en 2010. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune étant de 115, l'indicateur de concentration d'emploi est de 44,7 %, ce qui signifie que la commune offre un peu moins d'un emploi pour deux habitants actifs[Insee 9].

Entreprises et commerces

Au , la commune accueille 33 établissements actifs, dont 13 dans le domaine de l'agriculture-sylviculture, 7 dans le secteur industriel, 3 dans la construction, 5 dans le commerce, 2 dans l'immobilier, 2 dans les activités spécialisées et de services et 1 dans l'administration, l'enseignement et l'action sociale[Insee 10].

Agriculture

L'évolution de l'agriculture entre 1988 et 2020, montre un secteur toujours en mutation, même si cette activité est encore importante au sein de la commune, puisqu'elle représente 39 % des entreprises ; ainsi les exploitations ont vu leur nombre diminuer de 50 % sur la période[Note 12] - [140] :

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Nombre d’exploitations | 28 | 23 | 17 | 13 |

| Équivalent Unité de travail annuel | 59 | 27 | 27 | 14 |

| Surface Agricole Utilisée (SAU) (ha) | 513 | 452 | 488 | 434 |

| Cheptel (nombre de têtes de gros bétail) | 1201 | 1256 | 1157 | 1060 |

| Terres labourables (ha) | 354 | 351 | 342 | |

| Superficie moyenne d'une exploitation (ha) | 18,3 | 19,7 | 28,7 | 31 |

La production agricole de la commune soutient l'élevage local, producteur de canards gras, agneaux fermiers du Quercy (IGP et Label Rouge)[141] de la race Causse du Lot, porcs au grain du Sud-Ouest (IGP-2013- Label Rouge)[142] - [143], noix (Mayrac est dans l'aire d'implantation de l'AOC 2002 et de l'AOP 2007 de la Noix du Périgord), chèvres dont le lait entre dans la fabrication du Rocamadour (AOC-1995). Mayrac est enfin dans la zone d'appelation du Bleu d'Auvergne, fromage persillé au lait de vache (AOC-1975, AOP-1996)[144].

Depuis , la SARL Le Garrit Environnement Energie (LG2E) exploite une unité de méthanisation agricole sur la commune de Mayrac. Cette installation a été créée à côté d'un élevage porcin et des serres horticoles d'un groupement agricole familial. La proximité de ces différentes unités permet : d’une part, de valoriser le lisier de l’élevage par méthanisation pour produire de l’énergie électrique et de la chaleur par cogénération, et d’autre part de valoriser la chaleur produite pour chauffer les serres et la nurserie de la porcherie[145]. Deux arrêtés préfectoraux, un provisoire en 2011[146] puis un définitif le [Note 13], autorisent une exploitation de 30 tonnes de biodéchets par jour. Un projet d’extension de l'activité à 60 tonnes de biodéchets par jour est déposé le . L'enquête publique est close par un avis favorable[147] ; dans un contexte local dégradé par le projet contesté de Bioquercy[148]. L'autorisation d'exploitation pour le traitement de 60 tonnes/jour de biodéchets est donnée par un arrêté préfectoral du , modifié par arrêté du [149] - [150].

En 2018, un magasin de produits fermiers locaux, proposés en circuit court, a ouvert sur la D 15 entre le Pigeon et Saint-Sozy. Attenant à une salle de découpe, le Cass’Dale propose les produits du GAEC du Bourg, de Mayrac, et de quelques exploitations avoisinantes : viande de porc, noix et cerneaux, huile de noix, pintades et poulets élevés en plein air, miel de Saint-Germain-du-Bel-Air, bières de Martel, pain de Creysse, légumes de Souillac, conserves de Gignac, crèmes chocolatées au lait de chèvre et yaourts bio de Lachapelle-Auzac, Rocamadours fermiers de Saint-Sozy, mais aussi foies gras cuisinés, canard et charcuteries locales, jus de fruits et vins du Lot, etc[151] - [152].

Industrie et artisanat

En dehors des entreprises du secteur agricole, le tissu économique de la commune est constitué par l'artisanat (antiquités, poterie, espaces verts et paysagistes), les services à domicile, les travaux publics et bâtiments, et un garage de réparation automobile et agricole[153].

Tourisme

Mayrac est membre de l'office de tourisme « Vallée de la Dordogne »[154] qui, depuis 2016, regroupe 148 communes constituant le plus grand office de tourisme de France[155].

En 2018, l'hébergement touristique proposé sur Mayrac se répartit entre deux établissements offrant des chambres d'hôtes, six gîtes[156] - [154] - [157], et un camping 3 étoiles (comportant 51 emplacements et offrant aussi des gîtes et chalets)[158] - [Insee 11].

Culture locale et patrimoine

Monuments remarquables

La commune compte un monument répertorié à l'inventaire des monuments historiques[159] et un autre répertorié à l'inventaire général du patrimoine culturel[160]. Par ailleurs, elle ne compte aucun objet répertorié à l'inventaire des monuments historiques[161] ni à l'inventaire général du patrimoine culturel[162].

Le château de Mayrac date du XVe siècle. Situé au centre du bourg, face à l'église, il comprend deux corps de logis formant équerre et une tour ronde à demi engagée reliant ces corps. L'entrée se fait au bas de la tour par une porte aux montants moulurés, surmontée d'une accolade et d'un fronton dont les armoiries ont été mutilées. Les ouvertures sont en accolades ou à meneaux. L'escalier à vis de la tour dessert les trois étages. La vaste salle du premier étage comporte une cheminée dont le manteau est sculpté de trois écus, dont au centre les armoiries des Luquet (d'azur, au loup rampant de sable, au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or)[C 7]. Ses façades et toitures sont inscrites par arrêté du à l'inventaire des monuments historiques[163].

L'église paroissiale est sous le vocable de saint Martin, elle dépendait de Souillac[164]. Le bâtiment primitif roman et rectangulaire (peut-être du XIIe siècle) comprenait deux travées avec chevet plat[C 8]. Dans les pouillés les plus anciens, le prieuré et l'église de Mayrac apparaissent en taxation dès 1526. Passé le portail, se trouve un palier surélevé par rapport au sol de l'église. L'ancienne table de communion, œuvre de la famille Luquet du Chaylar, a été déplacée pour former la balustrade du palier. Au XVe siècle, une troisième travée fut ajoutée au levant de même qu'une chapelle seigneuriale au nord, dont la clé de voûte, comme celle du chœur, porte les armoiries des Luquet. Le mur pignon porte deux ouvertures campanaires munies de cloches respectivement de 400 et 250 kg, fondues en 1804 en remplacement de celles détruites en 1796[C 9]. Le portail en bois date de 1775[C 9]. Le vitrail du chœur est l'œuvre de Georges-Émile Lebacq ; réalisé en 1942, il a été offert par la Jeunesse agricole catholique de Mayrac. Une chapelle a existé au Pigeon vers 1500, mais il n'en reste aucune trace[164]. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général de la région Occitanie[165].

Monuments mémoriaux

Mayrac comporte deux monuments faisant mémoire. D'une part le monument en mémoire des 19 morts de la Première Guerre mondiale dont la construction a été décidé par le conseil municipal en 1922 alors même que Mayrac n'est pas à l'époque une commune (les deux sections de Mayrac et du Pigeon étant alors partie de Saint-Sozy)[55]. D'autre part la plaque apposée en 2019 par le Comité français pour Yad Vashem en mémoire de Marcellin et Lucie Grandou, Justes parmi les Nations de Mayrac. Celle-ci est fixée sur la façade de la mairie à l'entrée du bourg[166].

Autres lieux et monuments

Les monolithes du Pigeon[Note 14] et de Lascoux (lieu-dit la Pierre Plantée[Note 15]) sont situés sur un itinéraire antique passant par ces deux hameaux, découvert et décrit par Armand Viré en 1925. Sur ce chemin qui pourrait être partie de la route antique de Rodez à Périgueux, et traversait la Dordogne au gué de Blanzaguet, trois bornes de pierres de 1,75 m et 1,9 m de haut pour un diamètre de 0,82 m sont dressées dont deux à Mayrac, et la troisième à Rignac (commune de Cuzance). Elles ressemblent à des milliaires romains[167] - [168] mais leur intervalle variable (1650 et 1 675 m) ne correspond ni à un mille romain, ni à une lieue gauloise. Il pourrait s'agir de marques de limites entre communautés paroissiales anciennes car elles se trouvent toutes à un point de jonction de trois communes[169]. Elles sont communément appelées « Pierres plantées ».

La motte médiévale du Pigeon-Haut[Note 16] - [170] - [171] est située stricto sensu sur le territoire souillaguais, tandis que le puits et la mare qui la desservaient sont mayracois, sur un point culminant à 249 m, et à l'entrée du chemin du Pigeon à Pinsac qui suit la ligne de crête et qui est bordé par les pierres plantées sus-nommées. L'ensemble forme un tertre entouré d'un fossé, le premier étant obtenu par l'amoncellement de terre récupérée du second. Le tout de forme ovoïde mesure 42 × 28 m, orienté nord-sud. Scientifiquement fouillée en 1997, un très important matériel archéologique y a été récolté (plus de 9 000 tessons de céramiques, 6 pointes de fer de trait à douille, une pointe de flèche à douille, une fusaïole, une houe, une clé forée, de la quincaillerie en métal, un éperon à molette, des objets de parure et de toilette, des objets de jeu, etc.) ainsi qu'une monnaie datant de la première moitié du XIIIe siècle. Les essais d'interprétation de ce site sont délicats. Jean-Pierre Girault et Pierre Billiant[171] penchent pour une construction de l'abbaye de Souillac visant à protéger ses intérêts (partie du Pigeon et tutelle de l'église de Mayrac), sur un sommet dominant la cuvette.

La grange de Lascoux et sa charpente en carène, dite à la Philibert Delorme, date de 1846 et a sans doute été remaniée par la suite[172]. La grange fait partie d'une ferme à logis et grange dissociés. Sa structure de plain-pied, avec trois ouvertures en façade et une organisation intérieure en travées, est de type limousin. Elle permettait de décharger les gerbes et le foin dans le comble tout en donnant accès aux crèches où se répartissent les étables. Sa charpente est formée de couples de chevrons-arbalétriers courbes, en planches de peuplier assemblées en quinconce par des chevilles, et ennoyés en pied dans la maçonnerie des surcroîts. Ces couples portent directement le voligeage sans l'intermédiaire de liernes. Le comble a probablement été entièrement reconstruit à l’époque de la diffusion massive de l’ardoise. Avant sa restauration en 2016, des pièces moisées avaient été rapportées et modifiaient le galbe initial ainsi que la ligne de faîtage[172]. La restauration de 2016, effectuée avec le soutien du département[173], a permis de restituer le dispositif d'origine et d'améliorer la structure de la «lucarne fenière»[Note 17].

Patrimoine culturel

Sise dans le Haut-Quercy, Mayrac se trouve à la limite nord de l'aire du dialecte languedocien de la langue occitane, encore très parlé au milieu du XXe siècle.

Sa gastronomie est celle du Quercy, faite de canards gras, foie gras, rillettes de canard et d'oie, confits, agneau fermier du Quercy de la race Causse du Lot[175], porc au grain du Sud-Ouest[143], truffes noires du Périgord, cèpes, noix, cabécous de Rocamadour, mique, tourain, chabrot, eau de vie de prune, etc.

Patrimoine naturel

Mayrac est incluse dans l'aire de transition de la plus grande réserve de biosphère de France, le « Bassin de la Dordogne »[176]. Par ailleurs, elle est limitrophe de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) des « Coteaux de Creysse »[177] qui affleure la commune de Mayrac au niveau de la route D 33 ; et enfin de la zone de la « Vallée de la Dordogne quercynoise » du réseau Natura 2000[178].

Du point de vue floristique et faunistique, l'inventaire du patrimoine naturel connu de la commune (observations faites entre 1985 et 2012)[179], recense 43 espèces, dont 40 espèces indigènes et 3 espèces introduites envahissantes. Ces dernières sont le frelon asiatique, le cerf sika et le groseillier à grappes. Parmi les espèces indigènes recensées il n'y a que deux espèces animales ; le chevreuil européen et le cerf élaphe.

Les 38 taxons végétaux indigènes recensés sont : Érable champêtre, Gouet d'Italie ou Pied-de-veau, Fougère femelle (Polypode femelle), Laîche des bois, Charme, Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine à un style (Épine blanche), Gaillet croisette, Sceau de Notre Dame (Dioscoreaceae), Fougère mâle, Bonnet-d'évêque (Fusain d'Europe), Frêne commun, Gaillet gratteron, Herbe à Robert, Benoîte commune, Lierre terrestre, Lierre grimpant, Houlque molle, Troène, Chèvrefeuille des bois, Lysimaque des bois, Myosotis faux scorpion, Grande Listère, Peuplier noir, Merisier vrai, Fougère aigle, Renoncule des bois, Rosier des champs, Ronce commune, Petit houx, Sureau noir, Scrophulaire noueuse, Stellaire holostée, Petit Orme, Grande ortie, Vesce des haies, Vigne cultivée.

Par ailleurs, les présences de l'Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata subsp. maculata) et de la Pulmonaire à longues feuilles (Pulmonaria longifolia) ont été signalées en 2003 le long de la D 33, près du gouffre de las Aydes[180]. Mais l’orchidée commune à Mayrac, et sur le Causse, reste l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis, cf. image).

Aucune espèce menacée, animale ou végétale, n'est présente sur le territoire communal[179].

Personnalités liées à la commune

- Pierre-Joseph de Lachèze-Murel (1744-1835), écuyer, dernier seigneur de Murel, Mayrac et Falgairoux, homme politique de la Révolution à la Restauration.

- Mathieu Clavel dit Alexandre-Mathieu-Victor Clavel d'Haurimonts (1755-1834), successivement professeur, médecin, comptable aux postes, écrivain et poète montmartrois. Personnage original, il indique, dans le premier de ses deux ouvrages, être né à Mayrac le [Note 18][182].

- Georges-Émile Lebacq (1876-1950), peintre belge impressionniste et post-impressionniste. Il a réalisé le vitrail « Saint Martin partageant son manteau » du maître-autel de l'église paroissiale.

- Édouard Laval (1894-1963), grand mutilé de guerre, résistant, militant communiste, président du Conseil départemental du Lot à la Libération, entrepreneur.

- Marcellin et Lucie Grandou, Elie et Léa Louradour, résistants, Justes parmi les Nations, exploitants agricoles à Mayrac et Saint-Sozy.

- René Yronde (1915-2003), chroniqueur local, instituteur et journaliste local pendant 50 ans[134], ami de Pierre Betz. Il est né à Mayrac.

- Patrick Boutot dit Patrick Sébastien (1953), imitateur, humoriste, acteur, réalisateur, chanteur, auteur-compositeur, écrivain, producteur-animateur. Il a ouvert le restaurant La table au Fou situé au Pigeon-Bas, dont sa mère était la gérante jusqu'à sa retraite.

Héraldique, logotype et devise

Mayrac n'a ni blason, ni devise mais s'est dotée d'un logotype utilisé pour tous les documents et publications de la communication municipale. Ce logotype est rectangulaire, bleu d'azur traversé d'un M blanc surmontant le nom de Mayrac du même bleu. Ce logotype n'a toutefois pas été déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans la base des marques[183].

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Publications consacrées à Mayrac

- Jean Calmon, Mayrac en Quercy, Saint Yrieix, Fabrègue, , 30 p.

- Fabien Lesage, Journal du cinquantenaire. Notre village de Mayrac, Souillac, Ayrolles, , 57 p. (lire en ligne).

- René Yronde, Mémoires de feu et de glace. Une tendre enfance plutôt rude, , 224 p. (ISBN 978-2-9522507-0-2).

Publications consacrées au Quercy

- François-Maurice Lacoste, Origine des noms de lieux quercynois : recherches sur l'origine des noms de lieux du Quercy, études linguistiques et historiques, Cahors, Quercy-recherche, , 479 p. (ISBN 2-902422-60-1).

- Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, Marseille, Laffitte Reprints, (1re éd. 1883), 474 p. (ISBN 2-7348-0086-1, lire en ligne).

- La Société des études du Lot édite depuis 1872 un bulletin trimestriel qui rend compte de ses travaux.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de l'intercommunalité Cauvaldor

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le hameau du Pigeon a toujours été réparti entre plusieurs paroisses, dépendant des seigneuries ou prieurés divers, dont les seigneurs de Mayrac et l'abbaye de Souillac, au gré des aléas de l'histoire[24]. Il est toujours à cheval sur les communes de Souillac, Mayrac, Lachapelle-Auzac et Baladou. Un glissement toponymique est intervenu au cours du XXe siècle. Alors que le hameau historique est dorénavant dénommé le Pigeon-Haut ; le hameau dénommé le Débat et des constructions avoisinantes sont dorénavant dits le Pigeon-Bas. Tel n'était pas le cas jusqu'au XIXe siècle comme le montrent les feuilles du cadastre napoléonien de 1830[25] (il faut préciser néanmoins qu'au XVIIIe siècle les cartes de Cassini portent la mention unique « le Pigeon » entouré des mots Haut et Bas sans qu'il soit possible de situer ces lieux[26].

- Ernest Nègre (1907-2000) considère que ce suffixe a principalement été ajouté à des noms de personnes ou de divinité et a, parfois seulement, été ajouté à des noms communs[39], en cela il s’oppose à Michel Roblin (1910-1998) qui rejette l'idée selon laquelle les toponymes avec ce suffixe sont principalement formés à partir des noms de propriétaires, mais qu'il faut aussi considérer l'apport de noms communs de relief, paysage, etc.[40].

- Annet de la Tour est le fondateur de la branche cadette de la Maison de La Tour d'Auvergne, devenu vicomte de Turenne par mariage, il est le trisaïeul d'Henri de la Tour d'Auvergne vicomte de Turenne, devenu prince de Sedan et duc de Bouillon par mariage, et donc le quadrisaïeul du Maréchal Henri de La Tour d'Auvergne dit Turenne.

- Né à Estivals (Corrèze) en 1917, dans une famille de douze enfants, ses parents sont cheminots et il est très jeune quand sa famille emménage au Pigeon où sa mère devient garde-barrière. Réfractaire du STO, il se cache avec son frère René et un troisième comparse dans la ferme Clavel au Pigeon-Haut[58], chez Marie Chapelle veuve Clavel, là même où 150 ans plus tôt se cachait Pierre Calmels le curé réfractaire de Mayrac[L 4]. De là, il va progressivement constituer et commander un maquis FTP, puis une compagnie FFI qui atteint en 1944, l'effectif de 140 hommes et participe à la libération du Lot puis de Toulouse[57]:118. Il fait ensuite une carrière de garagiste à Saint-Sozy et enfin de concessionnaire à Souillac où il meurt en 2018[58].

- Président du Comité départemental de Libération du Lot[69], il est ensuite conseiller général de Souillac, et candidat malheureux à la députation[65].

- Historien et amateur d'art, il est membre correspondant de la Société des études du Lot dès 1931[71]. Il œuvre à la restauration et au classement aux monuments historiques de ses églises ce qu'il obtient pour l'église Saint-Germain de Creysse en 1949, et ne cesse de se soucier de leur embellissement[72]. Son oeuvre est salué en 1959 par l'attribution du diplôme d'honneur des Amis de la plus belle France[73] décerné par la Ligue urbaine et rurale.

- La « capacité d'autofinancement » (CAF) est l’excédent dégagé en fonctionnement. Cet excédent permet de payer les remboursements de dettes. Le surplus (CAF - remboursements de dettes) s’ajoute aux recettes d’investissement (dotations, subventions, plus-values de cession) pour financer les dépenses d’équipement. Ce montant représente le financement disponible de la commune[93].

- Communes de 250 à 500 habitants appartenant à un groupement fiscalisé.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- On peut constater une différence entre les données fournies par l'Insee et par le ministère de l'Agriculture ; en cause, une définition plus restrictive de l'exploitation agricole par le ministère de l'Agriculture (attribution obligatoire d'un numéro de SIRET).

- Arrêté du préfet du Lot en date du , inséré dans le recueil des actes administratifs de 2013 en cours de publication au .

- Les coordonnées du monolithe du Pigeon sont : 44° 54′ 20″ N, 1° 31′ 24″ E.

- Les coordonnées du lieu-dit la Pierre Plantée sont : 44° 53′ 26″ N, 1° 31′ 09″ E.

- Les coordonnées de la motte médiévale sont : 44° 54′ 09″ N, 1° 31′ 13″ E.

- Lucarne par où l'on peut faire passer le foin dans la fenière, c'est-à-dire le grenier (ou comble) réservé à cet effet[174].

- Il y a débat sur son lieu de naissance, car sa fiche au Fichier Bossu de la franc-maçonnerie le fait naître à Souillac en 1757[181], or il y a bien dans le registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Mayrac (cote 4E272, page 115) en date du un acte de baptême de Mathieu Clavel, né au Pigeon la veille , et lui-même écrit dans un acrostiche être né Mathieu.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Site web de l'Insee

- Dossier relatif à la commune, [lire en ligne]

- « Commune de Mayrac (46337) commune actuelle », (consulté le ).

- « Base des zones d'emploi », (consulté le ).

- LOG T2 - Catégories et types de logements.

- LOG T5- Résidences principales en 2015 selon la période d'achèvement.

- LOG T7- Résidences principales selon le statut d'occupation.

- FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2019.

- REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2015.

- EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité.

- EMP T5 - Emploi et activité.

- DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2020.

- TOU T2 - Nombre et capacité des campings.

Mayrac en Quercy

- Ouvrage de Jean Calmon (cf. Bibliographie),

- p. 14-15.

- p. 23.

- p. 28.

- p. 18.

- p. 11.

- p. 30.

- p. 19-20.

- p. 13.

- p. 16.

Journal du cinquantenaire

- Ouvrage de Fabien Lesage (cf. Bibliographie),

- p. 18.

- p. 25.

- p. 26.

- p. 27.

- p. 28.

- p. 30.

- p. 43.

- p. 46.

- p. 43,49.

- p. 31.

- p. 36.

Autres sources

- « Localisation Interactive, Orthodromie et Navigation », sur le site Lion1906, site personnel de Lionel Delvarre (consulté le ).

- Carte IGN sous Géoportail

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- Jean-Guy Astruc, « Géologie », sur le site de l'association Quercy.net, (consulté le ).

- Jean-Guy Astruc, Andrée Lefavrais-Raymond, Carte géologique de France (1/50 000), feuille Souillac (809), Orléans, BRGM, 1995.

- Jean-Guy Astruc, René Cubaynes et al., Notice explicative, Carte géologique de France (1/50000), feuille Souillac (809), Orléans, BRGM, , 76 p. (ISBN 2-7159-1809-7, lire en ligne), p. 19,25,30,46,49.

- « Synthèse des principales informations relatives aux eaux souterraines pour la commune de Mayrac », sur le site du système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Midi-Pyrénées (consulté le ).

- Maison de la Dordogne quercynoise, Dordogne au fil de l'eau. Une rivière en Quercy, Brive-la-Gaillarde, Éditions du Ver Luisant, , 255 p. (ISBN 978-2-84701-479-2), p. 27-31.

- M. Bardeau et C. Belgodere, Synthèse hydrogéologique du département du Lot : Rapport final - Rapport BRGM RP-57678-FR, BRGM, , 154 p. (lire en ligne [PDF]).

- Préfecture de Dordogne, « Arrêté interdépartemental portant désignation d'un organisme unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation agricole du sous bassin de la Dordogne », Recueil des actes administratifs, recueil normal no 2, , p. 71-87 (lire en ligne [PDF]).

- « Station météorologique de Gourdon, indicatifs : 07535, LFUI », sur le site de l'association InfoClimat (consulté le ).

- Sylver19, « Le climat du Lot », sur le site commercial www.meteo-mc.fr, (consulté le ).

- « Gourdon », sur le site de la société allemande WindFinder.com GmbH & Co (consulté le ).

- Conseil municipal de Mayrac, délibération de la réunion du relative au classement de la voirie communale, enregistrée à la sous-préfecture de Gourdon le .

- « Horaires Souillac-Saint Denis-près-Martel, applicables du au » [PDF], sur TER Occitanie (consulté le ).

- « Lot'O Bus Mayrac-Figeac » [PDF], sur La Région Occitanie, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « CORINE Land Cover », sur Ministère de la transition écologique et solidaire. Commissariat général au Développement durable (consulté le ).

- Jean-Baptiste Champeval de Vyers, Figeac et ses institutions religieuses avec un état des fiefs du Haut-Quercy, Cahors, Laytou, , 224 p., p. 187-188.

- « Saint-Sozy, Plans du cadastre napoléonien, 1830, cote 3 P 2720 », sur Archives départementales du Lot (consulté le ).

- Mayrac (46 3 28 337), Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Navigation : cartes de Cassini », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.