Gignac (Lot)

Gignac est une commune française située dans le nord du département du Lot en région Occitanie. Elle est également dans le causse de Martel, une région naturelle constituant le plus septentrional des quatre causses du Quercy, entre Limousin, vallées de la Tourmente et de la Dordogne.

| Gignac | |

Vue générale. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Gourdon |

| Intercommunalité | Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne[1] |

| Maire Mandat |

Marcel Labroue 2014-2020 |

| Code postal | 46600 |

| Code commune | 46118 |

| Démographie | |

| Gentilé | Gignacois |

| Population municipale |

652 hab. (2014) |

| Densité | 16 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 00′ 21″ nord, 1° 27′ 30″ est |

| Altitude | 292 m Min. 153 m Max. 356 m |

| Superficie | 40,66 km2 |

| Élections | |

| Départementales | Souillac |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | gignac-en-quercy.fr |

Exposée à un climat océanique altéré, aucun cours d'eau permanent n'est répertorié sur la commune. Elle est incluse dans le bassin de la Dordogne.

Gignac est une commune rurale qui compte 674 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 1 897 habitants en 1886. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Brive-la-Gaillarde. Ses habitants sont appelés les Gignacois ou Gignacoises.

Géographie

Localisation

Située aux confins de trois départements (Lot, Corrèze et Dordogne) et de deux régions (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), la commune de Gignac a installé une borne, baptisée « pierre des 3 Régions », au point de jonction des trois Régions en remplacement d'une borne antique dite « Pierre des Trois Évêques »[2], qui existait au moment de la création des premiers évêchés, et qui était située en 1317 au point de jonction des évêchés de Cahors, Tulle et Sarlat. Ces deux derniers diocèses ont été créés en 1317 par le pape cadurcien Jean XXII. Sur la carte du chanoine Jean Tarde (1561-1636) apparaît le toponyme « Le puy des 3 evesques ».

Le logo de la commune présente la situation géographique originale de la commune au point de jonction du Limousin (le vert), du Périgord noir (le marron) et du Quercy (le jaune).

Caractérisée par une architecture de qualité (utilisation de pierre calcaire et d'ardoise), la commune doit sa richesse architecturale à la truffe, abondante au XIXe siècle et jusqu'en 1950.

La commune, traversée par le 45e parallèle, est située sur le causse de Martel. Sa superficie de 4 066 hectares en fait l'une des plus vastes communes du département du Lot. Une vingtaine de hameaux sont répartis sur le territoire communal. D’un point de vue historique le hameau qui présente le plus d’intérêt est celui de La Blénie. C’était une possession des moines de l’abbaye d’Aubazine (Corrèze). Le cartulaire de l’abbaye d’Aubazine nous apprend que les habitants du château de Tersac sont les Blain et qu’ils possèdent des vignes. Ces Blain ont donné leur nom à une partie de leur domaine aujourd’hui située sur le territoire de la commune de Gignac. Il s’agit de la Blaeneg, écrit aussi Blaini (1163–1164)[3]. En 1241, l’inquisiteur Pierre Cellan fait une tournée d'Inquisition en Quercy. Il juge à Gourdon 237 personnes prévenues d’hérésie, parmi lesquelles figure Arsen (de La) Blénie[4]. Pendant les guerres de religion, en 1569, Gignac est mis à sac. La grange d'Aubazine de Baudran et son église sont détruites. La Blénie, membre de Baudran, est dévastée[5]. Les troubles religieux de 1795-1796 s'accompagnent de la profanation d'arbres de la Liberté. L'Arbre de la Liberté était planté dans les bourgs, mais aussi dans les hameaux, comme à La Blénie. Les habitants de La Blénie avaient planté un arbre que Joseph Veges, métayer, a coupé le 11 mai 1796. Arrêté, inculpé, interrogé, il déclare que l'orage, au début de janvier, a fait tomber la moitié de l'arbre, l'autre moitié menaçait de s’écrouler, alors il l'a arraché, mais il offre de planter un autre arbre. Le 20 mai 1796, Veges est remis en liberté[5].

Communes limitrophes

Géologie et relief

La commune de Gignac est située sur le causse de Martel, à l'extrémité nord-ouest du département du Lot. La plus grande partie de la commune est constituée de plateaux calcaires. Les dépressions sont occupées par des terres argilo-sableuses. Le point culminant est situé au Pech des Eoules (356 m) sur lequel se dresse un ancien moulin à vent. On trouve sur ces terrains calcaires des pelouses sèches, des orchidées endémiques et des chênes truffiers.

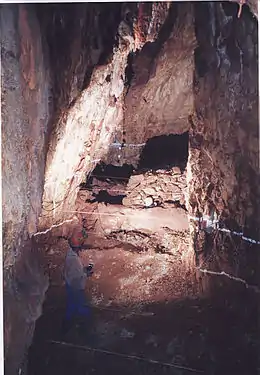

On dénombre plusieurs grottes (non ouvertes au public), une igue conduisant à un ruisseau souterrain en cours d'exploration (profondeur : 45 m) et un gisement paléontologique exceptionnel[6].

Voies de communication et transports

Accès par la SNCF gare de Gignac - Cressensac sur la ligne des Aubrais - Orléans à Montauban-Ville-Bourbon (autrefois appelée ligne Paris-Toulouse), et par l'autoroute A20 qui passe sur la commune en limite est. La gare de péage de la section de l'autoroute A 20 Nespouls-Montauban est située au village des Genestes.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[7]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat, Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[8].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[9]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le Réchauffement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Cressensac », sur la commune de Cressensac-Sarrazac, mise en service en 1991[12] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[13] - [Note 1], où la température moyenne annuelle est de 12,8 °C et la hauteur de précipitations de 1 021,9 mm pour la période 1981-2010[14].

Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brive », sur la commune de Brive-la-Gaillarde, dans le département de la Corrèze, mise en service en 1987 et à 18 km[15], la température moyenne annuelle évolue de 12,7 °C pour la période 1971-2000[16], à 12,7 °C pour 1981-2010[17], puis à 13,0 °C pour 1991-2020[18].

Milieux naturels et biodiversité

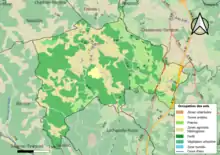

Gignac n'est pas mentionnée parmi les communes faisant partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II Secteur forestier de Borrèze[19]. Cependant, une trentaine d'hectares au sud-ouest de la commune — notamment près du lieu-dit Lavayssière — en fait néanmoins partie, comme le montre la carte du site[20].

Urbanisme

Typologie

Gignac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[21] - [22] - [23].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brive-la-Gaillarde, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 80 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[24] - [25].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (50,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (49,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante :

forêts (49,4 %), zones agricoles hétérogènes (32,8 %), prairies (16,1 %), cultures permanentes (1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,7 %)[26].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Gignac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[27]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[28].

Risques naturels

Gignac est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[29].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), des éboulements, chutes de pierres et de blocs, des glissements de terrain et des tassements différentiels[30]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[31].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 68,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 466 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 377 sont en en aléa moyen ou fort, soit 81 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[32] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[31].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1992 et 1999. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[27].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une route à fort trafic et une ligne de chemin de fer. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[33].

Toponymie

- Le toponyme Gignac est basé sur l'anthroponyme gallo-romain Gennos ou Gennius. La terminaison -ac est issue du suffixe gaulois -acon (lui-même du celtique commun *-āko-), souvent latinisé en -acum dans les textes. Ce toponyme signifiait : le domaine de Gennius. -iacum étant après la lettre n, il est devenu en occitan nhac, puis francisé en gnac[34].

- Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle les actes de baptêmes, mariages, décès, actes notariés faisaient mention de "Gignac en Quercy". La plus ancienne mention de la dénomination "Gignac en Quercy" date de 1541[35]. La mention "ginac en quercy" (sic) la plus récente date du 16 janvier 1815 (mariage de Jean Marzarie et de Marie Pau)[36].

Histoire

Époque romaine

On sait qu'à l'époque gallo-romaine il y avait à Gignac un domaine géré par un Gallo-romain. En témoigne le nom même de Gignac : le suffixe -ac (du suffixe gallo-romain -acum) signifiait « le domaine de ».

Dans ce fundus gallo-romain d'environ mille deux cents hectares, étaient exploités des gisements de minerai de fer (des restes de fours ont été découverts à Saint-Bonnet).

D'autre part, il a été retrouvé au XVIIe siècle une statuette de femme en bronze ainsi que des pièces de l'époque romaine.

La voie gallo-romaine Méditerranée - Rodez - Périgueux - Saintes - La Rochelle traversait de part en part le territoire actuel de Gignac.

Moyen Âge

Gignac fut complètement dévasté et vidé de ses habitants pendant la Guerre de Cent Ans. Gignac est pris en 1356. En 1369, depuis Carlux dont ils se sont rendus maîtres, les Anglais lancent des attaques meurtrières sur Gignac, poste avancé de la vicomté de Turenne. En 1399, les hommes de toute la vicomté, lassés des méfaits des Anglais, se regroupent à Gignac et Saint-Bonnet. Ils engagent une lutte sans merci contre l'envahisseur. Il reste de cet épisode un toponyme : « La Bombarderie ». Gignac devient pendant cette période un village fortifié dominé par un donjon plusieurs fois rehaussé comme le montrent les divers appareillages de ce qui est devenu le nouveau clocher de l'église (1987).

Le village subit de nouveaux troubles pendant les guerres de religion (1586)[37]. Gignac est mis à sac en 1569. Le 4 février 1586 l'armée du duc de Mayenne prend Montignac. Il est à la tête d'une impressionnante armée : six régiments de Français, un de Suisses, une gendarmerie française, trois d'Albanais et quatre de reîtres, faisant plus de douze cents chevaux. Il s'empare aisément de Gignac aux premiers coups de canon. Le village est de nouveau dévasté. Le duc fait pendre les soldats huguenots dans l'église de Gignac et dans la grande salle du château de Tersac[38].

Ancien Régime

Les deux paroisses de Gignac et Saint-Bonnet dépendaient de la vicomté de Turenne, qui fut vendue au roi de France Louis XV le 8 mai 1738[37]. En 1748, le roi revend les terres de l'ancienne vicomté aux enchères, paroisse par paroisse. Le 29 février 1748, le duc de Noailles achète la seigneurie des paroisses de Gignac et Saint-Bonnet moyennant 45 000 livres.

Révolution

En 1790, les paroisses de Gignac et Saint-Bonnet sont transformées en communes. Début XIXe siècle, la commune de Saint-Bonnet est supprimée et rattachée à celle de Gignac.

Passé agricole

- Les anciennes mesures utilisées à Gignac

- Aune : 1,88 m

- Canne carrée : 2,638 m2

- Quartonnée : 10,552 a (la quartonnée se subdivisait en 5 pugnères)

- Quarton : 22 l (le quarton se subdivisait en 5 pugnères; 4 quartons formaient le sétier)

- Pagelle : 62,30 l (la pagelle se subdivisait en demies et en quarts, elle était composée de 36 pintes).

Certaines de ces mesures ont perduré jusqu’à la fin du XXe siècle, en particulier la quartonnée et le quarton.

Métamorphose du monde agricole

Trois arbres ont contribué à faire vivre les gens de la commune autrefois :

- le châtaignier, dont le fruit a été l’aliment de base pendant des siècles ;

- le noyer, qui était planté le long des routes et des chemins (en 1952, il existait à l’école de Gignac un journal intitulé Au pays de la noix). Aujourd'hui on assiste à un renouveau avec l'apparition de noyeraies importantes.

- le chêne-truffier, qui a fait la fortune de la commune de 1890 à 1950. Grâce aux truffes, les familles ont pu construire de nombreuses maisons et granges en pierre calcaire. Aujourd'hui de nouvelles truffières voient le jour et un marché aux truffes a été recréé (dernier dimanche de janvier).

Émigration vers les États-Unis d'Amérique

[39]

Les conditions de vie étaient très difficiles à Gignac à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Beaucoup de familles étaient très pauvres et le père « se louait » comme « journalier », c’est-à-dire qu’il partait, lors des grands travaux agricoles, pour travailler à la journée pour sarcler, moissonner, faucher ou vendanger, par exemple. Les enfants, dès l’âge de 7-8 ans, étaient loués comme bergers. Les conditions de vie étaient alors à Gignac misérables, ou bien proches de la misère.

Dans les années 1850-1870, la commune de Gignac a connu une crise agricole d’une extrême gravité. L’apparition du phylloxéra qui a détruit les vignes, la forte natalité qui a conduit les enfants puînés à s’exiler pour chercher du travail, la petitesse des exploitations agricoles, le manque de moyens financiers ont entraîné des bouleversements considérables. La commune était peuplée par des familles souvent nombreuses, vivant sur de petits domaines dont elles n’étaient pas toujours propriétaires et où se posait le problème de la succession.

La durée et la dureté du service militaire de l’époque sont aussi considérées comme des facteurs d’incitation à l’émigration : « Pourquoi ne pas tenter sa chance ailleurs plutôt que de perdre son temps ? » En 1867, la durée était de sept ans pour ceux qui tiraient au sort les mauvais numéros. Les jeunes hommes qui ont tiré le bon numéro vont au service militaire à la place de ceux, plus aisés, qui ont tiré le mauvais numéro. Voilà pourquoi on voit pendant cette période, aux archives municipales, autant de jeunes gens tués ou morts de maladie au Proche-Orient ou en Afrique.

En 1872, le service devient obligatoire pour tous pendant 5 ans (remplacement supprimé). En 1889, la durée passe à 3 ans, en 1895 à 2, mais revient à 3 en 1913. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, nombreux sont ceux qui gagnent Paris ou les grandes villes pour chercher un travail. Mais l’Amérique représente une vraie aubaine pour tous ceux qui veulent se dérober au service militaire.

Le visiteur qui parcourt le bourg de Gignac ou qui visite l’église est aujourd’hui surpris de trouver un coin d’Amérique dans ce village du Lot. Une imposante villa San Francisco, appelée la maison des Américains, attire immanquablement le regard. Et sur les vitraux de l’église, on peut lire les noms de donateurs nés à Gignac, mais domiciliés à San Francisco.

Deux frères à l'origine de ce flux migratoire

Antoine Vayssié, né en 1868, a été berger dès l’âge de 8 ans, comme beaucoup d’enfants à ce moment-là. En 1887, à l'âge de 19 ans, Antoine Vayssié et son frère Jean-Bazile, 17 ans, rejoignent New York, puis la Californie. En 1894 leurs frères Julien et Alexandre les rejoignent. Les séjours des Américains à Gignac ne passent pas inaperçus. Quand les frères Vayssié reviennent pour la première fois, ils donnent aux habitants de la commune l’impression d’hommes jeunes qui ont réussi leur vie. On parle alors des « Américains », et on les envie. Ils donnent l’image d’hommes qui ont gagné beaucoup d’argent.

Ils proposèrent d’emmener des cousins, des voisins dans la difficulté. Ce fut le début d’une filière d’émigration qui allait se poursuivre au cours des décennies suivantes, jusqu'en 1929. Plusieurs dizaines d'habitants de Gignac ou des communes environnantes ont rejoint la colonie gignacoise aux États-Unis.

Bouleversements au XXe siècle

Dans le domaine agricole, les transformations ont été nombreuses et importantes pendant le XXe siècle. C’est une véritable métamorphose qu’a connu le monde rural, en particulier pendant la période 1950-1970.

1922 : création de l’Union coopérative de Gignac

1925 : création du Premier Syndicat Agricole de Battage de Gignac

1928 : création du Syndicat agricole de battage des Genestes

1932-1933 : création du Syndicat agricole de Battage de Gignac

1937 : création de la Mutuelle-Bétail de la région de Gignac

1942 : création d’un Syndicat corporatif

20 juillet 1950 : ouverture d’une caisse locale d'Assurances mutuelles agricoles contre l'incendie de Gignac

1950 : Caisse locale d'Assurance Mutuelle Agricole contre les Accidents de Gignac (statuts et liste des administrateurs conservés aux Archives municipales)

La population agricole à la Libération

L’examen des cartes d’alimentation en usage début 1945 donne de Gignac l’image d’une commune encore essentiellement agricole. En effet, le dépouillement des 828 fiches dont la rubrique Profession a été remplie fait apparaître un monde presque exclusivement agricole. Plus de la moitié des habitants travaillaient dans des fermes (485 personnes sur 551 personnes ayant déclaré une activité professionnelle, soit 88 %).

L’agriculture aujourd’hui

L'étude comparative des recensements agricoles 1979-1988-2000 et les données antérieures permettent de formuler un certain nombre de remarques significatives. En 1892, 70 % des exploitations ont moins d'un hectare, 22 % ont de 1 à 5 hectares.

Gignac s'inscrit depuis 1918 dans le mouvement général de forte diminution du nombre d'exploitations, à la suite du flux continu de migration de l’espace rural vers l’espace urbain.

Le mouvement continu de migration interne, des campagnes vers les villes, s’accentue pendant les années 1950 et 1960. Au début des années 1970 il reste moins de 100 exploitations agricoles. De 1979 à 2000, le nombre d'exploitations passe de 93 à 53, et seuls dix chefs d'exploitation (ou co-exploitants) ont moins de 40 ans en 2000. Parallèlement, et pendant la même période 1979-2000, la superficie moyenne d'une exploitation est passée de 14 ha à 27 ha. Ce double mouvement inverse s'est fortement accentué au cours de la dernière décennie du XXe siècle. Pendant cette même période, Gignac connaît également une nette augmentation de la surface exploitée.

Cultures et cheptel

On constate de grands changements dans les cultures mises en œuvre : les cultures fourragères sont en très forte hausse (+28 % en 20 ans) alors que les cultures traditionnelles (céréales, vignes) sont en très forte baisse. Le couvert végétal de Gignac est donc en train de se transformer, et cela d'autant plus que les bois et forêts (1882 ha en 1979) ne représentent plus que 941 ha, c'est-à-dire le quart de la superficie totale de la commune.

La culture du tabac

Dans les années 1950-1960, Gignac connaît une explosion au niveau de cette culture d’État. Au plus fort de ce boum agricole, 105 familles plantent du tabac. Chacune d’entre elles a le droit de planter un certain nombre de pieds comptés par des contrôleurs de l’administration. C’est une période faste pour les agriculteurs qui bénéficient ainsi d’une rentrée d’argent appréciable.

En 2005 il ne reste que deux planteurs de tabac. En 2010, il n'y a plus de plantations de tabac sur la commune.

Politique et administration

Liste des maires

En 1790, les paroisses de Gignac et de Saint-Bonnet deviennent deux communes, chacune d'elles ayant son propre maire. En 1801, la commune de Saint-Bonnet est rattachée à la commune de Gignac. Pendant quelque temps, la nouvelle commune s'appelle Gignac-Saint-Bonnet[37].

Politique environnementale

- Agenda 21 (2013)

- Association tournée vers l'écologie et l'éco-citoyenneté (Ecaussystème)

Population et société

Démographie

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans.

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[43] - [Note 3]. En 2014, la commune comptait 652 habitants, en augmentation de 3,82 % par rapport à 2009 (Lot : 0,05 %, France hors Mayotte : 2,49 %). |

En 1738, dans l'État de la répartition des impositions sur les paroisses de la vicomté de Turenne, on relève dans la paroisse de Gignac 277 feux, et 166 feux dans la paroisse de Saint-Bonnet, soit environ 2 000 habitants[46].

En 1777, les curés recensent à Gignac 900 communiants et 260 à Saint-Bonnet.

En 1789, dans les cahiers de doléances, on dénombre 1 125 habitants pour 240 feux à Gignac et 92 « feux allumants » à Saint-Bonnet. On peut estimer la population totale à environ 1 550 habitants. Le 26 nivôse de l'an II, le registre de délibération de l'éphémère commune de Saint-Bonnet fait état de « 442 individus »[46].

Enseignement

Regroupement Pédagogique intercommunal Gignac (Lot) Nadaillac (Dordogne) (RPI). L'école est fréquentée par des enfants venant de trois départements (Estivals en Corrèze, Nadaillac et Borrèze en Dordogne, Gignac dans le Lot).

Ramassage scolaire assuré par les mairies pour le RPI et par le conseil départemental pour les collèges et le lycée.

Sports

- Football

- Chasse

- Randonnées

- Cyclisme (VTT et vélo sur route)

Économie

Agriculture

Autrefois centre agricole très important, Gignac a subi de plein fouet les conséquences liées à l'évolution du monde agricole. Il ne reste plus aujourd'hui que quelques exploitations agricoles dont les productions principales sont les suivantes :

- La production laitière ;

- L'élevage de bovins ;

- L'élevage de moutons et chèvres ;

- L'élevage de porcs ;

- La production de volailles (en particulier canards, oies) et gavage ;

- Vergers, noyeraies, trufficulture.

Industries agroalimentaires

- Conserves (canards, oies, foie gras) ;

- Noix et cerneaux.

Tourisme

Ecomusée "Du grain à la farine" situé sur le Pech des Eoules : moulin à vent avec démonstrations de mouture, four, fournil, cabane, nombreux objets et outils, documents et photos liés au passé agricole de la commune de Gignac, et plus généralement des communes qui entourent la Pierre des Trois Evêques.

Situé au bord de l'A 20, Gignac se trouve à proximité immédiate de sites majeurs de la Corrèze, du Lot, de la Dordogne, et au cœur de lieux de découverte ou de détente :

- Grottes et gouffres : Padirac, Lacave, Lascaux, Lafage ;

- Châteaux et monuments : Turenne, Aubazine, La Treyne, Salignac ;

- Villages et villes de caractère : Collonges la Rouge, Sarlat, Turenne, Brive, Martel, Terrasson ;

- Rocamadour ;

- La vallée de la Dordogne ;

- Terrain de golf en lisière de la commune (à 6 km du bourg) ;

- Lac du Causse à huit kilomètres : baignade, pêche, plage, école de voile ;

- Club hippique à 3 km du bourg.

Gignac propose aux visiteurs des possibilités d'hébergement en hôtels, gîtes ruraux locations meublées.

Réserve de biosphère

Le Conseil international de coordination du Programme MAB (Man and the Biosphere) de l'UNESCO a classé le Bassin de la Dordogne au Réseau mondial des réserves de biosphère. Tout le territoire communal appartient à cette réserve de biosphère.

Aire de service pour camping-cars

avec possibilité de stationnement (gratuit).

Zone d'activités du Haut-Quercy

Afin d’aménager les abords du futur aéroport Brive-Souillac, l’installation d’une zone d’activités serait possible, entre Cressensac et Gignac, sur un espace de 187 ha. Ce projet a été lancé en 2007 et il est porté par le Syndicat mixte du parc d’activités du Haut-Quercy. Aujourd'hui, ce projet est au point mort et on ne sait pas quelles seront les décisions de la nouvelle communauté de communes concernant cette éventuelle zone d'activité.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint Martin inscrite aux Monuments historiques[47] en 2004 (chœur roman et tour de défense).

La titulature de cette église suggère l'existence d'une paroisse dès le haut Moyen Âge. Du XIIe au XVIIIe siècle, Gignac devient le siège d'un important archiprêtré à la tête de 55 paroisses. L'édifice, en grande partie roman, subit de multiples remaniements après la Guerre de Cent Ans et après les guerres de Religion. Il comporte une nef dont les collatéraux se poursuivent à l'est par une chapelle polygonale. Le chœur ouvert par trois baies en triplet forme le rez-de-chaussée de l'imposante tour de défense et de prestige jointe au XIIIe siècle à l'église romane. À l'ouest la façade est surmontée d'un clocher-mur (1714-1715). Au sud le portail inclut les éléments d'un portail du milieu du XIIe siècle. Chapiteaux, tailloirs et impostes portent un décor varié : entrelacs, palmettes, boutons floraux, personnages avec bonnet côtelé ou encore motifs végétaux simplifiés. Cette diversité témoigne de trois campagnes romanes différentes. Le chœur s'orne d'un tabernacle du XVIIIe siècle et des éléments d'un retable de la même époque. L'antependium du XVIe siècle, en bois, représente la Cène et provient d'Obazine[47].

- Église romane de Saint-Bonnet[47]

La paroisse de Gignac a été partagée, avant le XIe siècle, en plusieurs paroisses, dont celle de Saint-Bonnet. Cette église romane comporte une abside polygonale. La corniche est ornée de modillons sculptés de motifs divers, particulièrement des animaux. La travée du transept est surmontée d'une coupole octogonale sur pendentifs qui porte un clocher carré. Les chapiteaux sont simples, formés d'un tronc de pyramide ou ornés de grandes feuilles engainant la corbeille. Une base présente des tores épais sculptés d'un motif de torsades. Le portail s'ouvre sous un arc à peine brisé souligné par un tore continu et encadré d'une voussure également torique. Un tabernacle en bois sculpté (restauré en 2010), polychrome et doré, daté du XVIIIe siècle, met à l'honneur saint Bonnet, évêque d'Auvergne au VIIe siècle et patron de l'église.

- Chapelle Sainte-Anne de l'hôpital de Gignac (reconstruite au XIXe siècle)

Cet hôpital est attesté dès 1499[48]. L'histoire de cet édifice désigné dans les textes comme étant « la chapelle de l'hôpital de Martel » est mal connue. La chapelle est située sur un terrain dénommé aujourd'hui encore « Champ de l'Hôpital ». À l'époque médiévale il y avait à Gignac un lieu d'hébergement pour les pèlerins qui se rendaient à Rome en passant par Rocamadour. Gignac est situé sur le « chemin roumieux », appelé aussi « le vieux chemin » ou encore le « chemin romain ». La chapelle a été largement remaniée lors de deux missions au XIXe siècle. Lors de la Mission de 1840, le porche d'entrée a été refait et une cloche a été commandée à la fonderie de Turenne. Cette cloche a été baptisée et installée dans un nouveau clocheton en 1842. En 1895 il a été ajouté la statue d'Anne. La plaque commémorative porte la mention « Mission de 1895 40 jours d'indulgences »[49].

- Monument aux morts de l'artiste toulousain Henry Parayre (1926)

Après la guerre 1914-1918, un comité s'est constitué en vue d'édifier un monument communal civil à la mémoire des 62 jeunes hommes victimes du conflit. Le Comité a retenu en 1924 le projet présenté par Henry Parayre, professeur à l'École des beaux-arts de Toulouse (1879-1970). L'œuvre de cet artiste est mise en place en 1926. C'est le seul monument aux morts réalisé après la guerre de 1914-1918 par cet artiste. Henry Parayre s'est imposé comme chef de file de la sculpture figurative d'esprit classique. Il a fait partie (avec Bourdelle et Maillol) des sculpteurs retenus pour participer à la grande exposition « Les maîtres de l'art indépendant 1895-1937 » au Petit-Palais, dans le cadre de l'exposition universelle de 1937. Il exposait six œuvres dont L'athlète en bronze acquis par le Musée d'Art Moderne[50].

- L'Arbre des Trois Régions, de l'artiste contemporain Costa (2006).

Il s'agit d'un arbre métallique censé raconter le terroir et l’histoire de Gignac. Le tronc, triangulaire, rappelle que la commune est située aux confins de 3 régions, 3 départements, 3 cantons, 3 communes, 3 évêchés. Les 55 spirales de l’arbre rappellent que Gignac était un archiprêtré à la tête de 55 paroisses. Une croix et des pointes qui s’élèvent vers le ciel évoquent le passé religieux du village. L’activité agricole de la commune est également suggérée par des éléments d'instruments et d'outils agricoles.

La statue (hauteur : 1,50 m, poids : 200,1 kg) provient des Ateliers de Vaucouleurs (Meuse). Elle est l'œuvre de l'Union artistique de Vaucouleurs. Elle a été élevée par le curé de Gignac en 1896, l'abbé Sireyzol, à l'occasion de ses noces d'or. La bénédiction de la statue a donné lieu à une fête grandiose le 30 novembre 1898. Voici un extrait d'une lettre du curé Sireyzol adressé au futur maire de Gignac, Jean Alard : « Cette statue serait, j'en ai l'espoir, le paratonnerre du bourg et de la contrée. L'emplacement est admirablement choisi, le puits y attire beaucoup de femmes et peu d'elles regagneraient le bourg sans y laisser un pieux pater devant cette statue. Bien des voyageurs, se voyant là seuls, s'y agenouilleraient sans honte. Ce sera, je crois, un bien grand bienfait que je laisserai à ma paroisse, oui, et un souvenir utile »[51]

- Grotte de Sireyjol (non ouverte au public)

Découverte en 1964, cette grotte - appelée aussi grotte de Siréjol - est un site de référence pour les spécialistes des faunes fossiles. Ce gisement comporte trois sites distincts : des sépultures datant de 500 ans av. J.-C., des ossements vieux de 5 000 ans, un éboulis vieux de quelque 30 000 ans où les scientifiques de l'université de Lyon ont découvert des squelettes presque complets d'un tout petit cheval, de deux espèces de bison et d'un renne, une très grande variété de microfaune et aussi, chose exceptionnelle, les restes de plusieurs orvets. Le gisement de Siréjol a livré des restes d’Equus gallicus assez peu abondants, mais remarquablement conservés. D’après les datations au C14, l’âge est compris entre 29 100 et 31 500 ans[52].

- Site de la Pierre des Trois Évêques au point de rencontre de trois départements (Corrèze, Dordogne et Lot), trois régions (Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées) et trois communes (Estivals, Nadaillac et Gignac). En 1317, le pape cadurcien Jean XXII crée les diocèses de Sarlat et de Tulle. Au point de jonction des évêchés de Cahors, Tulle et Sarlat était implantée une borne connue depuis sous le nom de Pierre des Trois Évêques « distante d'une lieue de Turenne » autour de laquelle « trois gentils hommes vassaux de la dite Vicomté peuvent prendre leur repas en mesme table, chacun d'eux assis dans son fief en l'une des dites trois sénéchaussées de Limosin, Quercy et Périgord » (Archives nationales)[53].

Sur la carte du chanoine Tarde (1561-1636) apparaît le toponyme « Le puy des 3 evesques ».

Il semble que cette borne ait été une pierre levée, appelée La Quique (le toponyme existe encore). Cette peyra levada était devenue, à l'époque des Celtes (1er millénaire avant notre ère), un point de repère géographique à la jonction des territoires des Petrocores, des Lemovices et des Cadurques, puis, à l'époque médiévale, des provinces du Périgord, du Quercy et du Limousin[54].

En 1824, dans les procès-verbaux de délimitation des communes de Gignac (Lot), Estivals (Corrèze) et Nadaillac (Dordogne), il est fait mention de cette borne : « La ligne de démarcation est ensuite formée par un mur jusqu'à la Borne appelée les trois évêques plantée au point de contact des trois départements, de la Corrèze, du Lot et de la Dordogne, et par conséquent à la séparation des communes d'Estival, Gignac et Nadaillac ».

Dans le plan cadastral de Nadaillac figure le toponyme « Borne des trois évêques », et la parcelle de Gignac contiguë est appelée « Les trois évêques ». Cette borne a disparu. En 1987, Louis Muzac, maire d'Estivals, lance l'idée d'un monument-souvenir, symbole de cette Pierre des Trois Évêques. En 2004, Georges Delpech, au nom du conseil municipal de Gignac, installe un roc d'environ 7 tonnes tout près du point de rencontre. En 2009 et 2010 les trois communes riveraines achètent les terrains qui entourent cette nouvelle pierre devenue la Pierre des Trois Régions. Le est inauguré cet espace inter-communal autour de la borne de géomètre mise en place le 27 novembre 2009[2].

Situé sur le Pech des Eoules, ce moulin a été édifié en 1840-1841. Il a fonctionné jusqu'aux années 1885[2]. En 2017, ce moulin a été restauré à l'identique par l'Association Lo Patrimòni et les Amis du Moulin de Gignac.

Propriété de la commune depuis 2008, il est situé près de l'aéroport de Brive-Souillac : depuis le 14 juin 2010 il était surmonté d'une balise diurne et d'une balise nocturne. La DGAC a définitivement déplacé ces balises sur un poteau à côté du moulin réhabilité.

- Croix et calvaires : Une quarantaine de croix ont été conservées. En pierre, fer forgé ou fonte, elles sont situées sur les places ou dans des croisements. La croix en pierre la plus ancienne est datée 1736.

- Fontaines et lavoirs, en particulier des fontaines situées sur l'ancien chemin roumieux qui conduisait les pèlerins sur le tombeau de l'apôtre Pierre à Rome (chemin celte de La Rochelle à la Méditerranée) : fontaine romaine de La Quique, fontaine du Touron, fontaine des Genestes.

- Petit patrimoine : On peut encore aujourd'hui voir de nombreux petits bâtiments liés à la vie quotidienne : fours de villages, cabanes en pierre sèche, grangettes disséminées dans les champs, travail.

Équipements culturels

- Bibliothèque communale et centre multi-media.

- Cinéma rural.

- Associations qui proposent des activités culturelles (cinéma, conférences, théâtre, expositions)

- Festival de musiques actuelles début août. (Ecaussystème)

- Mise au vent du moulin à vent avec fabrication de mouture lors des fêtes locales, pour les Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier en mai, pour les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins en juin et pour les Les Journées du Patrimoine en septembre.

Personnalités liées à la commune

- Saint Didier, évêque d'Auxerre, mort vers 623, était Quercynois par sa mère Necteria. Dans son testament il lègue sa villa de Gignac (hypothèse de lecture) à l'évêque de Cahors.

- Jean-Joseph Cérou, docteur en médecine à Toulouse, capitoul de la ville de Toulouse en 1770, puis juge de la châtellenie de Gignac. Frère aîné de Pierre Cérou.

- Pierre Cérou, auteur dramatique, précepteur de l’infante d’Espagne Marie-Isabelle de Bourbon-Parme, petite-fille de Louis XV. Frère cadet de Jean-Joseph Cérou.

- David Bélonie, membre de la Bande à Bonnot.

- Fernando Costa, artiste plasticien sculpteur-soudeur.

Bibliographie

- Paul Brunerie, les Mémoires d'un âne, éditions Sang d'encre, 2006

- Jean-Baptiste Champagnac, Le Paysan et la truffe, éditions du Laquet, 2000

- Jean-Baptiste Champagnac, Le Paysan et la vie à la campagne, édition du ver luisant, 2003

- Jean-Baptiste Champagnac, Le Paysan, la guerre et la Résistance, édition Ver luisant, 2006

- Tibor Pataki, Cressensac dans la Vicomté de Turenne, 1984

- Roger Pestourie, Du Quercy à la Guille, éditions BGA Permezel, 1984

- Roger Pestourie, La Résistance c'était cela aussi, Éditions sociales, 1969

- Robert Vayssié, Randonnées autour de Gignac, sept fiches descriptives, Bibliothèque, 2002, (ISBN 2-9525963-4-4)

- Robert Vayssié, Le Gignac souterrain, Bibliothèque de Gignac, 2003

- Robert Vayssié Les édifices religieux de Gignac Lot, 2005, (ISBN 2-9525963-2-8)

- Robert Vayssié, Nos ancêtres les Gignacois, Démographie, traditions, émigration, 2005, (ISBN 2-9525963-0-1)

- Robert Vayssié, Des racines et des hommes, Essai de toponymie sur la commune de Gignac, 2005, (ISBN 2-9525963-1-X)

- Robert Vayssié, Les écoles de Gignac, historique et album photos, février 2006, (ISBN 2-9525963-3-6)

- Robert Vayssié, Gignac hier et avant-hier, Dates et repères historiques, janvier 2006, (ISBN 2-9525963-6-0)

- Robert Vayssié Le petit patrimoine de Gignac,2006

- Robert Vayssié Le monument aux morts de Gignac, 2006, (ISBN 2-9525963-5-2)

- Robert Vayssié Gignac dans la Grande Guerre, 114 pages, Association Multi-Media, 2014

- Robert Vayssié Le Moulin de Gignac Lot, 88 pages, 2016

- Un menu de mariage à Gignac en 1928, Quercy-Recherche no 124, juil-août-sept 2006

- Quand de jeunes Gignacois émigraient aux USA, Quercy-Recherche no 125, oct-nov-déc 2006

- L’histoire de Gignac inscrite sur les linteaux de portes, Quercy-Recherche no 115, janv-fév-mars 2004

- Fondation du patrimoine, juillet 2020, Etude d’impact socio-économique de la Fondation du patrimoine, Etude de cas : le moulin à vent de Gignac[55]

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Quand de jeunes Gignacois émigraient aux USA, Robert Vayssié, Quercy-Recherche no 125, oct-nov-déc 2006.

- Robert Vayssié, Le Monument aux Morts de Gignac (Lot), (ISBN 2-9525963-5-2)

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Cartes

- Bruno Marc, Dolmens et menhirs du Quercy, 25 circuits de découverte préhistorique , 1997.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Préfecture du Lot, « Intercommunalité : Création de Causses et vallée de la Dordogne », sur Préfecture du Lot, (consulté le ).

- Robert Vayssié, Le Petit Patrimoine de Gignac Lot, Bibliothèque de Gignac Lot, (ISBN 2-9525963-5-2)

- Bernadette Barrière, Cartulaire de l’abbaye d’Aubazine (XIIe – XIIIe siècle), Clermont-Ferrand, 1989

- Jean Duvernoy, L’Inquisition en Quercy, Le registre des pénitences de Pierre Cellan 1241-1242, L’Hydre éditions, 2001

- 1650-1770 : Tibor Pataki, Cressensac : Essai historique d'une commune dans la vicomté de Turenne, Presses de Chastrusse et cie, Brive, 1984

- Renseignements fournis par Michel Philippe du Museum d'Histoire Naturelle de Lyon (campagne de fouilles de 1975).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Cressensac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Gignac et Cressensac-Sarrazac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Cressensac - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Gignac et Brive-la-Gaillarde », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- [PDF] - Secteur forestier de Borrèze (Identifiant national 720008196), Comité des inventaires Aquitaine, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte de la ZNIEFF 720008196, INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Gignac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Gignac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Gaston Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy : Toponymie lotoise, Gourdon, Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 127 p. (ISBN 2-910540-16-2), p. 40, 112.

- Archives Nationales, JJ 84, anoblissements d'habitants de la Vicomté (1470 - 1541)

- État civil de la commune de Nadaillac (Dordogne), mariages, 16 janvier1815

- Robert Vayssié, Gignac hier et avant-hier, Bibliothèque de Gignac, 2007, (ISBN 2-9525963-6-0)

- Agrippa d'Aubigné, Histoire universelle, tome 7 (1585-1586), pages 41-42 de l'édition Droz 1993

- Quand de jeunes Gignacois émigraient aux USA, Robert Vayssié, Quercy-Recherche no 125, oct-nov-déc 2006.

- « Les maires de Gignac », sur Site francegenweb, (consulté le ).

- Tué dans un accident de voiture à cheval à la gare de Gignac

- L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee.

- Calendrier départemental des recensements, sur le site de l'Insee.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 2011201220132014 .

- Robert Vayssié, Nos ancêtres les Gignacois, démographie, traditions, émigration, Bibliothèque de Gignac, 2006, (ISBN 2-9525963-0-1)

- Notice no PA46000032, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Archives nationales, Q1 146 12 fol. 37

- Robert Vayssié, Les édifices religieux de Gignac Lot, (ISBN 2-9525963-2-8)

- Robert Vayssié, Le Monument aux Morts de Gignac (Lot), (ISBN 2-9525963-5-2)

- ''Le Petit Patrimoine de Gignac Lot'', Bibliothèque de Gignac Lot

- La faune würmienne du gisement paléontologique de Siréjol à Gignac (Lot) Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze , 1997, Brive : 1-9

- Marguerite Guély, La forêt de Turenne, un espace fragile et menacé. Son évolution, des origines au XVe siècle Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, Brive

- Bruno Marc, Dolmens et menhirs du Quercy, 25 circuits de découverte préhistorique , 1997.

- « Etude d’impact socio-économique de la Fondation du patrimoine Etude de cas : le moulin à vent de Gignac Juillet 2020 » [PDF], (consulté le )