Cabane en pierre sèche

Une cabane en pierre sèche est un type d'édifice champêtre, bâti entièrement sans mortier, avec des pierres d'extraction locale et ayant servi d'abri temporaire ou saisonnier au cultivateur des XVIIIe et XIXe siècles, à ses outils, ses animaux, sa récolte, dans une parcelle éloignée de son habitation permanente.

Cabanes en pierre sèche et architecture

Les cabanes en pierre sèche sont au premier chef des « productions architecturales » dans la mesure où :

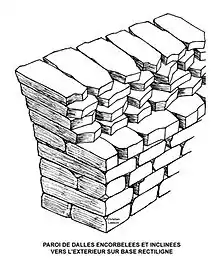

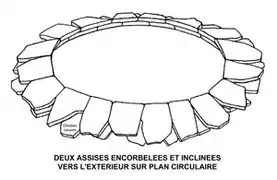

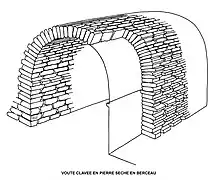

- elles allient des techniques de construction d’origine rurale (maçonnerie à pierres sèches, c’est-à-dire sans mortier) à des procédés de franchissement de l'espace (voûte de pierres encorbellées et inclinées, voûte clavée) librement adaptés de l'architecture savante (il ne faut pas confondre le type architectural qu'est la cabane de pierre sèche avec, d'une part, la technique de la maçonnerie à pierres sèches et, d'autre part, le procédé de voûtement en pierre qu'est la voûte d'encorbellement : cette technique et ce procédé sont vieux comme le monde, leur ancienneté n'implique pas automatiquement l'ancienneté de l'édifice où ils sont employés) ;

- elles manifestent une variété des formes et une plastique originale imputables non seulement à la diversité géologique de leurs matériaux et à la variété de leurs fonctions mais aussi aux différences de savoir-faire et d'inspiration esthétique de leurs constructeurs ;

- elles ont une durée de vie utile, au cours de laquelle elles subissent des vicissitudes (modifications, réfections, etc.), cessant d'être entretenues dès leur abandon et s'acheminant petit à petit vers la ruine et la disparition[1].

Voûte formée de deux encorbellements symétriquement opposés (cabane à Joncy, Saône-et-Loire).

Voûte formée de deux encorbellements symétriquement opposés (cabane à Joncy, Saône-et-Loire). Voûte clavée en berceau (bergerie à Redortiers, Alpes-de-Haute-Provence).

Voûte clavée en berceau (bergerie à Redortiers, Alpes-de-Haute-Provence)..jpg.webp)

Elles relèvent d'une « architecture sans architecte » ou « anonyme » en ce sens qu'elles sont l'œuvre non pas d'architectes (contrairement aux bâtiments religieux, militaires et civils du passé) mais de paysans et d'ouvriers autoconstructeurs ou de maçons dont le nom est perdu[2] - [1].

Elles entrent dans le cadre de « l'architecture rurale » de par :

- leur implantation dans les campagnes, le plus souvent aux marges des terroirs,

- leur intégration aux aménagements en pierre sèche des champs cultivés (murs, tas d’épierrement, voies de cheminement, etc.),

- leurs fonctions essentiellement agricoles et, dans une moindre mesure, pastorales,

- leur mode d'utilisation occasionnel, temporaire ou saisonnier[1].

Elles ressortissent à une architecture populaire, du fait de l'origine sociale de leurs bâtisseurs et utilisateurs (petit peuple des campagnes et des villes)[1].

Elles constituent une architecture vernaculaire dans la mesure où :

- elles ont surgi dans un même mouvement de construction affectant diverses régions mais s'inscrivant dans une période variant d'une région à l'autre selon des décalages ;

- elles sont caractéristiques des couches sociales qui les ont construites et utilisées ;

- elles sont soumises à la diffusion de techniques, de plans et de formes transcendant le cadre régional, voire national (loin d’être un phénomène purement méditerranéen, la cabane de pierre sèche se rencontre également dans des régions françaises autres que celles du Midi (Lyonnais, Bourgogne, Franche-Comté, Champagne, etc.) et dans divers pays de l’Europe non méditerranéenne (Irlande, Grande-Bretagne, Suisse, etc.)[1].

Elles appartiennent à l'architecture des temps modernes ((XVIIe, XVIIIe) et surtout de l'époque contemporaine (XIXe siècle) et n'ont rien à voir avec les témoins des architectures funéraires (chambres sous cairn, tombes mycéniennes, etc.), militaires (nuragues, etc.) et domestiques (cabanes chalcolithiques, etc.) de la Préhistoire et de l'Antiquité car :

- les époques respectives sont très éloignées les unes des autres ;

- les places respectives dans l'échelle socio-économique des bâtiments ne sont pas les mêmes ;

- les techniques de construction sont différentes malgré des analogies (la voûte de pierres sèches encorbellées et inclinées est distincte de la voûte d'appareil en tas de charge, aux pierres taillées et placées à l'horizontale) (le célèbre Trésor d'Atrée à Mycènes, ou tombeau d’Agamemnon, doit être comparé avec ce qui lui est fonctionnellement et socialement comparable, c’est-à-dire les mausolées funéraires des rois et empereurs de l’histoire ancienne ou récente, ainsi la tombe de Napoléon aux Invalides à Paris ou le mausolée de Lénine sur la place Rouge à Moscou)[1].

Extension géographique du phénomène

L'extension géographique du phénomène architectural des cabanes en pierre sèche en France a été cartographiée pour la première fois en 1978[3] par Christian Lassure et Michel Rouvière du Centre d'études et de recherches sur l'architecture de pierre sèche[4], puis réactualisée successivement en 1988, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 [5] au fil des découvertes.

Les départements où des zones à cabanes de pierre sèche ont été signalées sont au nombre de 52. Dans certains d'entre eux, ces zones sont nombreuses ; dans d'autres, elles se limitent à de rares isolats, voire, dans certains cas, à quelques structures isolées.

Une aire d’extension couvrant les deux tiers sud de la France

Ces départements sont situés dans les deux tiers sud de la France (si l'on fait exception de la façade atlantique). On en trouvera ci-dessous la liste, chacun d'eux étant suivi des noms des communes ou des secteurs où des cabanes ont été signalées ou étudiées (indications données sans prétention d'exhaustivité) :

- l'Ain (01) (région de Ceyzériat)

- l'Allier (03)

- les Alpes-de-Haute-Provence (04) (monts de Lure et plateau d'Albion, pays de Forcalquier)

- les Alpes-Maritimes (06) (plateau de Caussols, arrière-pays de Grasse)

- l'Ardèche (07) (Bourg-Saint-Andéol, Labastide-de-Virac, Orgnac-l'Aven, Vinezac, « plaine » de Gras, etc.)

- l'Ariège (09) (Camon, haut Vicdessos, Plantaurel et Val d'Ariège)

- l'Aube (10) (Les Riceys, Barséquanais, Courteron)

- l'Aude (11) (Corbières, Montagne Noire, Minervois)

- l'Aveyron (12) (causse Rouge, causse Comtal)

- les Bouches-du-Rhône (13) (Ceyreste, Cornillon-Confoux, Éguilles, Grans, Istres, Jouques, Miramas, Peyrolles-en-Provence, Rognes, Salon-de-Provence, etc.)

- le Cantal (15) (Blesle et Auriac-l'Église)

- la Charente (16) (Aizecq)

- la Charente-Maritime (17) (vallées de l'Arnoult et de la Seudre)

- le Cher (18) (Châteauneuf-sur-Cher et Venesmes)

- la Corrèze (19) (causse corrézien, plateau de Millevaches)

- la Corse du Sud (2A) (région de Bonifacio)

- la Haute-Corse (2B) (Nebbio)

- la Côte-d'Or (21) (Châtillonnais, vignobles de Nolay et de Meursault, Agey, Flavigny-sur-Ozerain, Montigny-Montfort, etc.)

- les Côtes-d'Armor (22) (autel de pierre sèche en plein champ de Coat-Correc)

- la Creuse (23) (Saint-Goussaud et Arrènes)

- la Dordogne (24) (Badefols-sur-Dordogne, Daglan, La Boissière-d'Ans, Meyrals, Montignac-sur-Vezère, Savignac-les-Églises, les « cabanes du Breuil » à Saint-André-d'Allas, Sorges, etc.)

- le Doubs (25) (région de Besançon)

- la Drôme (26) (plateau de Clansayes, Ferrassières, Grignan, Chantemerle-lès-Grignan)

- l'Essonne (91) (cabanes de cantonniers de la région d'Étampes)

- le Finistère (29) (remise à charrette de Barnenez-Troadec)

- le Gard (30) (Arpaillargues et Aureilhac, Aubais, Aujargues, Barjac, Blauzac, causses de Blandas et de Campestre, Calvisson, Congénies, Junas, Langlade, Nages-et-Solorgues, Sommières, Souvignargues, Vers-Pont-du-Gard, Villevieille, garrigues de la Vaunage et du Sommièrois, garrigue marguerittoise, garrigue nîmoise, garrigue d'Uzès, etc.)

- la Haute-Garonne (31) (« Petites Pyrénées »)

- l'Hérault (34) (massif de la Gardiole, Frontignan, mont Saint-Clair à Sète, Larzac héraultais, Saint-Jean-de-Buèges, Soubès, Bédarieux, plateau de l'Auverne, etc.)

- l'Indre (36)

- l'Isère (38) (nord du canton de Crémieu)

- le Jura (39) (premier Plateau à l'est de Lons-le-Saunier)

- la Haute-Loire (43) (Vals-près-le-Puy, plateau de la Moutète vers le Monastier, Chadron, Solignac-sur-Loire (plus de 25), Coubon, Auzon)

- le Lot (46) (coteaux de la vallée du Lot, Bouriane, causses de Limogne, de Cahors, du Quercy Blanc, de Lalbenque, de Catus, de Cajarc, de Figeac, de Martel, de Rocamadour, etc.)

- la Lozère (48)

- la Haute-Marne (52) (plateau de Langres)

- le Morbihan (56) (Caves à boisson du pardon de Notre-Dame de Crénénan en Ploërdut)

- la Nièvre (58)

- le Puy-de-Dôme (63) (côtes de Clermont, plateau de Mirabel près de Châteaugay, rebord de la chaîne des Dômes vers Orcines, montagne de la Serre entre Nadaillat et Rouillas-Haut)

- les Hautes-Pyrénées (65) (hautes vallées des Nestes)

- les Pyrénées-Atlantiques (64) (hautes vallées béarnaises)

- les Pyrénées-Orientales (66) (Catllar, Cassagnes, Collioure, Estagel, Latour-de-France, etc.)

- le Rhône (69) (Theizé-en-Beaujolais, Mont d'Or lyonnais, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Albigny-sur-Saône)

- la Haute-Saône (70) (Champlitte et Bucey-les-Gy)

- la Saône-et-Loire (71) (Genouilly, Joncy, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Saint-Clément-sur-Guye, Tournus, etc.)

- les Deux-Sèvres (79)

- le Tarn (81) (causse calcaire au sud de Cordes)

- le Tarn-et-Garonne (82) (région de Caylus et de Saint-Antonin)

- le Var (83) (haut Var, Var central, région de Toulon)[6]

- le Vaucluse (84) (Le Beaucet, Bonnieux, Buoux, Caromb, Gordes, Goult, La Bastidonne, La Roque-sur-Pernes, Mazan, Ménerbes, massif de Montmirail-Vaison, Mornas, Piolenc, Murs, Saignon, Saumane-de-Vaucluse, Velleron, Viens, Villes-sur-Auzon, etc.)

- la Vendée (85) (vignoble de Sigournais)

- la Vienne (86) (moitié nord du département)

- la Haute-Vienne (87) (Bessines, Bersac, Folles, Jabreilles-les-Bordes, Laurière, Saint-Léger-la-Montagne)

- l'Yonne (89) (sud du département)

- Extension géographique

Cabane à Souvignargues (Gard).

Cabane à Souvignargues (Gard). Cabane à Ausseing (Haute-Garonne).

Cabane à Ausseing (Haute-Garonne). Cabane Vals-près-le-Puy (Haute-Loire).

Cabane Vals-près-le-Puy (Haute-Loire).

.jpg.webp) Cabanes accolées de Vaudres à Gabillou (Dordogne).

Cabanes accolées de Vaudres à Gabillou (Dordogne). Cabanes à Meyrals (Dordogne).

Cabanes à Meyrals (Dordogne). Cabane à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

Cabane à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

Cabane en pain de sucre à Vers-Pont-du-Gard (Gard).

Cabane en pain de sucre à Vers-Pont-du-Gard (Gard). Cabane en forme de nef à Murs (Vaucluse).

Cabane en forme de nef à Murs (Vaucluse).

Le mythe d’un « style méditerranéen » de construction

La distribution des zones à cabanes de pierre sèche en France établit sans conteste le fait que le phénomène, loin d’être cantonné à la région méditerranéenne, déborde largement au nord de celle-ci, montant jusqu'à une ligne courbe joignant la Vendée à l’ouest, l’Aube au nord et le Doubs à l’est. Il n’y a donc pas lieu de qualifier « la technique de construction en pierre sèche » de « particulièrement représentative d’un style méditerranéen[7] », puisque la dite technique et ses œuvres sont présentes par ailleurs dans des îles aussi peu méditerranéennes que les îles Britanniques.

En dehors de la France, les cabanes en pierre sèche sont présentes dans divers pays du pourtour de la Méditerranée (Espagne, Portugal, Italie, Croatie, Slovénie, Malte, Grèce, Cisjordanie, Maroc) mais aussi dans certains pays ou régions du nord-ouest et de l'ouest de l'Europe (Islande, Irlande, Pays de Galles, Écosse, Angleterre, Suède, Allemagne, Suisse) (liste non exhaustive)[8].

Les noms des cabanes en pierre sèche

Les cinq grandes catégories d'appellations

Les noms donnés aux cabanes de pierre sèche sont nombreux et variés. Ils sont pour la plupart issus des langues régionales et généralement francisés.

Ils se répartissent en plusieurs grandes catégories :

- Les appellations génériques sont celles qui servent à caractériser les constructions indépendamment du lieu où se trouvent ces dernières, et qui sont comprises de tous, depuis le grand public jusqu'au monde des spécialistes en passant par les propriétaires ou utilisateurs. À proprement parler, il n'existe qu'une désignation générique, c'est celle de cabane ou, plus précisément, de cabane de pierre(s) sèche(s) ou en pierre(s) sèche(s), « cabane » indiquant le niveau socio-économique de la construction et « de/en pierre(s) sèche(s) » indiquant le matériau employé et mis en œuvre.

- Les appellations vernaculaires sont celles qui étaient employées par les bâtisseurs ou les utilisateurs des édifices et ont survécu au-delà de la période d'utilisation de ceux-ci, ainsi bar(r)aque, cabote, cadole, capitelle, caselle, etc. Elles ont pour caractéristique de couvrir une aire plus ou moins vaste, limitée à une région ou transcendant les frontières régionales.

- Les appellations savantes sont le résultat de l'appropriation des édifices par certains érudits et de leur transformation en objets archéologiques, détachés de leur cadre rural authentique et de leur contexte historique véritable, à des fins de valorisation et de promotion personnelles au plan local. L'exemple de choix est le duo bori (masc.) / borie (fém.) « inventé » précisément pour remplacer, par une seule et unique appellation, aux connotations archaïsantes, la variété des termes existant en Provence (« Il est permis de croire qu'un type de construction aussi exactement reproduit sur de si grandes étendues devait avoir, à l'origine, un même nom dans toute la Provence », affirmait David Martin[9], soucieux de plier la réalité à ses fantasmes).

- Les appellations fantaisistes rassemblent des termes qui paraissent incongrus, appliqués aux cabanes de pierre sèche : les termes habituellement réservés à des bâtiments plus élevés dans la hiérarchie socio-économique (ainsi grange, mas, maset), voire à des structures encore moins élaborées que la cabane de pierre sèche comme l'abri sous roche (cove, caravelle) ; les termes familiers, affectueux, inventés par certains auteurs (ainsi pastourette, capeline) et sans réalité ethnologique véritable ; les termes humoristiques (chambrette, nichette) ou ironiques (mas, moutier[10]) donnés par des informateurs ruraux malicieux à des érudits ou des ethnologues naïfs.

- Les appellations fonctionnelles sont celles qui décrivent la fonction des édifices (ainsi agachon pour affût, aiguier pour citerne, galinière pour poulailler, grangeon pour petite grange, etc.) ; il faut savoir cependant que ces désignations, loin d'être circonscrites aux seules bâtisses en pierre sèche, s'appliquent également à des bâtiments remplissant les mêmes fonctions mais construits plus solidement et durablement en maçonnerie liée.

Les appellations génériques

L'appellation générique reconnue de tous est le terme « cabane » soit sous sa forme française, soit sous ses équivalents dans les langues régionales :

- cabane (f) : ce terme désignait la cabane de pierre sèche (à l'exception de la guérite) dans les causses quercinois au sud de la vallée du Lot ; il se retrouve à plusieurs centaines de kilomètres de là, en montagne dijonnaise (Hauteville-lès-Dijon) et dans le Châtillonnais (Côte-d’Or) ; à Theizé-en-Beaujolais et au Mont d'Or lyonnais (Rhône) ; à Sommières, à Congénies, à Uzès et dans le massif des gorges du Gardon dans le Gard ; à Gigean et sur le plateau de l'Auverne dans l'Hérault ; à Cornillon-Confoux et à Rognes[11] dans les Bouches-du-Rhône ; à Gordes en Vaucluse (où il servait à qualifier les grandes nefs de pierre sèche du lieu), à Bonnieux (quartier des cabanes);

- cabana (f) et sa variante cabanya : nom en catalan de la cabane de vigneron à Estagel et à Latour-de-France dans les Pyrénées-Orientales ;

- chabane (f) : francisation du terme chabana ou chebana en Dordogne ; ou encore de tsabana dans la région de Clermont-Ferrand et dans celle de Riom ;

- tsabano (f) : nom (graphie occitane tsabana) de la cabane en pierre sèche dans le causse corrézien ;

- tsabone (f) : francisation du terme tsabana dans l'ancien vignoble du Puy-en-Velay en Haute-Loire.

- Dénominations génériques

Cabane à Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes).

Cabane à Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes). Loge à Châteauneuf-sur-Cher (Cher).

Loge à Châteauneuf-sur-Cher (Cher). Cadole à Joncy (Saône-et-Loire).

Cadole à Joncy (Saône-et-Loire).

Les appellations vernaculaires

Les appellations vernaculaires sont celles qui sont ancrées dans un territoire plus ou moins étendu pouvant être une commune, un « pays », une région, voire une aire géographique encore plus vaste (mais non sans discontinuité spatiale dans ce cas) et qui étaient employées jusque vers le milieu du XXe siècle par les propriétaires des édifices :

- acoigneau (m) : autrement dit « petit coin », appellation parfois donnée au coupe-vent en pierre sèche dans la région de Bar-sur-Seine (Aube) ;

- baracou (m) : francisation de l'occitan barracon, ce diminutif de barraca (litt. « petite baraque ») est appliqué aux cabanes en pierre sèche des causses de Blandas et de Campestre (Gard) et à celles de la commune de Saint-Félix-de-l'Héras dans le Larzac héraultais ;

- baraque (avec un seul « r ») (f) : francisation de l'occitan barraca, ce terme est employé pour désigner les cabanes en pierre sèche à Villeveyrac dans l'Hérault et, sous le diminutif baraquette, au Mont Saint-Clair près de Sète. Il est aussi attesté dans le haut Vidourle (Gard). À des lieues de là, le français baraque est, avec cabane, un des noms des abris en pierre sèche du Châtillonnais (Côte-d’Or) ;

- baracun (m) (pron. « baracon ») : appellation en bonifacien des cabanes en roche de calcaire, de forme cylindro-coniques du Piali, dans l'arrière-pays de Bonifacio (extreme sud de Corse-du-Sud)[12] ;

- oriu (ms), orii (mp) : appellation en langue corse des cabanes de pierres sèches aménagées dans une cavité rocheuse (Taffoni) que l'on retrouve de Sartène à Porto-Vecchio, en particulier autour du Sentier du patrimoine de Monacia-d'Aullène (Corse-du-Sud).

- pagliaghju (m) ou vaccaghja (m) : appellation en langue corse de pailler pagliaghju ou étable vaccaghja de pierres sèches de schiste de Haute-Corse, que l'on retrouve dans le Cap Corse, le Nebbio ou le Désert des Agriates[13] - [14].

- barraque (avec deux « r ») (f) : francisation du catalan barraca, ce terme est le vieux nom des cabanes d'estive aux XVIIe et XVIIIe siècles en Catalogne française (ou Pyrénées-Orientales) ; le terme catalan est pour sa part attesté dans les Aspres ;

- cabanon (m) : ce terme, francisation du provençal cabanoun, désignait une cabane en pierre sèche dans la région de Rognes dans les Bouches-du-Rhône ;

- cabanon pointu (m) : ce vocable imagé, francisation du provençal cabanoun pountchou, désigne, aux environs de Forcalquier et de Mane dans les Alpes-de-Haute-Provence, une bâtisse en pierre sèche à la silhouette caractéristique : une base de plan circulaire, parfois carrée, sous une toiture conique dont la rive en saillie court sur tout le pourtour de l'édifice ; il semblerait que la faveur dont jouit cette expression, soit redevable à la parution, au début du XXe siècle, d'une carte postale représentant un ensemble de cinq cabanes juxtaposées au lieudit La Ponchère à Forcalquier ;

- cabanòt (m) : terme familier rencontré dans le Narbonnais (Aude)[15] ;

- caborde (f) : cette désignation est attestée dans le sud de l'Yonne, en Haute-Saône dans les clos de vigne de Champlitte et de Bucey-lès-Gy, dans les anciennes collines vinifères de Besançon (Doubs) et dans certaines communes du Premier Plateau dans le Jura ;

- caborne ou caborgne (f) : c'est un des noms de la cabane en pierre sèche dans le Mont d'Or lyonnais (Rhône) (à côté de cabane) ;

- cabot ou chabot (m) : cabot est le nom de la cabane de pierre sèche du paysan du Salonnais dans les Bouches-du-Rhône au XIXe siècle ; chabot est le nom de l'abri sous roche fermé par un mur de pierre sèche où se réfugiait le berger dans les zones les plus hautes des Alpes-Maritimes au début du XXe siècle ;

- cabote/cabotte ou cabioute (f) : cette dénomination est celle des anciennes cabanes de vigne dans les vignobles de Nolay et de Meursault en Côte-d'Or ;

- cadole ou cadeule (f) : c'est le nom de la cabane en pierre sèche dans la Côte chalonnaise et la Côte mâconnaise (Saône-et-Loire) ainsi que, plus au nord, dans le Barséquanais (Aube) ;

- caforne (f) : cette francisation locale de l'occitan caforna (dans l'acception de cahute ou réduit) s'applique aux abris de murs de soutènement et aux cabanes de la commune de Claviers dans le Var ;

- cajolle (f) : ce terme serait une appellation de la cabane en pierre sèche dans le Périgord (en plus de chabane cité plus haut) ;

- capitelle (f) (l'orthographe « capitèle » est des plus rares) : cette forme francisée de l'occitan capitèl (masc.), employé en Ardèche, ou de capitèla (fém.), employé dans les garrigues du Gard, est attestée dès 1620 (sous la forme « cappitelle ») en français notarial à Nîmes, où il désigne une cabane de vigne ; propagé par les érudits gardois et ardéchois du XXe siècle, « capitelle » a connu un franc succès et une grande diffusion, supplantant totalement ou partiellement les vocables vernaculaires dans d'autres régions (ainsi dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Hérault et dans l'Aude) et même tendant à prendre le sens générique de « cabane de pierre sèche » dans l'ensemble du Languedoc-Roussillon ; le terme capité, employé dans la région du Monastier, en Haute-Loire, est à rapprocher de capitèl ;

- casèle/caselle ou chasèle/chaselle (f) : casèle/caselle, forme francisée de l'occitan casèla, sert à désigner les cabanes en pierre sèche dans le Lot sur le causse quercynois (au nord de la rivière Lot), en Lozère sur le causse Méjean occidental, dans l'Aveyron sur le causse de Sauveterre, le causse Comtal et le causse Rouge, dans l'Hérault sur les communes du Cros et de Saint-Michel (sur la continuation du causse du Larzac) et sur la commune de Soubès ; la forme palatalisée « chasèle/chaselle » se rencontre en Lozère sur le causse Méjean oriental et sur le causse de Sauveterre ;

- casot (m) : nom catalan des cabanes en pierres liées au mortier ou en pierres sèches, non voûtées, coiffées d'un toit couvert de tuiles ou de tôle ondulée, que l'on rencontre dans les vignes du canton de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) ;

- casourne ou chasourne (f) : ces formes francisées de l'occitan casorna et chasorna sont attestées dans le secteur d'Arlempdes dans le sud de la Haute-Loire ;

- cayon (m) et cayenne (f) : ce masculin et ce féminin sont employés dans l'Auxois (Yonne) pour désigner la cabane en pierre sèche ; cayenne est également attesté dans le nord de la Vienne (13) ;

- cella (f) : appellation en dialecte bonifacien (litt. « cellule ») des guérites voûtées par encorbellement du Piali, dans l'arrière-pays de Bonifacio (Corse-du-Sud) ;

- écoyeu (m) : c'est le nom donné, dans les clos de vignes de Champlitte et de Bucey-les-Gy en Haute-Saône, aux abris rustiques inclus dans un amas d'épierrage et épousant la forme du corps ;

- gabinelle (f) : francisation de l'occitan gabinèla, ce nom est donné aux cabanes de pierre sèche par un vigneron de Ruch, près de Lodève, dans l'Hérault ;

- gaboureau (m) : nom donné, dans le département de la Vienne, aux cabanes à voûte en pierre sèche (puis aux grangettes couvertes de tuiles ou de paille de seigle sur chevrons édifiées dans les vignes) ;

- guérite (f) : nom local, en français, de petits abris en pierre sèche inclus dans les murs d’enclos ou de séparation d’anciennes parcelles viticoles à Sigourney en Vendée ;

- loge (f) : c'est le nom des anciennes cabanes de vigne du Barséquanais dans l'Aube (aussi appelées cadoles) ; sous la forme locale de louèges, de celles de l'Avallonnais et du Vézelien dans l'Yonne ; c'est le nom des cabanes de vigne de Châteauneuf-sur-Cher et de Venesmes dans le Cher ; de celles de la moitié nord de la Vienne (aussi appelées cayennes) et de celles des confins de la Creuse et de la Haute-Vienne ; sous la forme lojhes (prononcé loh), c'est le nom des cabanes d'Aizecq en Charente ; la coexistence du terme avec d'autres noms vernaculaires montre que loge possède une certaine valeur générique ;

- maisonnette (f) : nom local, en français, de grands abris en pierre sèche subsistant dans d’anciennes parcelles viticoles à Sigournais en Vendée ;

- masicot (m) : ce terme est attesté dans la commune de Soubès dans l'Hérault, concurremment avec caselle ;

- oustalet (m) : forme francisée de l'occitan ostalet, diminutif de ostal, « maison », ce terme désigne la cabane en pierre sèche dans les Cévennes gardoises et dans l'Hérault à Saint-Jean-de-Buèges ;

- pagliaghju (m), pagliaghji au pluriel : ce nom vient du corse paglia, « paille ». Il désignait originellement les petites constructions destinées notamment à abriter la paille, les animaux ou le berger lui-même, sur les lieux de transhumance des troupeaux. Plus tard, c’est le nom, francisé en pailler (voir appellations fonctionnelles), que l’on donna à toutes les petites constructions de pierres sèches disséminées dans les plaines et les vallées historiquement agricoles. Si la construction est plus importante, on parle de bergerie (stazzu ou piazzile) ;

- raparo ou raparro (m) : ce terme roussillonnais a été appliqué par Anny de Pous aux renfoncements, couverts ou non, ménagés dans l’épaisseur des murs en pierre sèche pour servir d'abri individuel contre le vent ou la pluie ;

- tonne (f) : ce terme, répandu dans la région de Clermont-Ferrand, est la francisation de l'occitan tona, au sens premier « cuve », « tonne », et par métonymie « cabane de vigne » ; au départ purement viticole, cette appellation avait acquis une valeur générique et en était venue à désigner indifféremment la cabane de pierre sèche ou la maisonnette des champs servant autrefois d'annexe à la ferme ou à la maison de ville.

- Dénominations vernaculaires

Caborne du Mont d'Or (Rhône).

Caborne du Mont d'Or (Rhône). Cadole du Châtillonnais (Côte-d'Or).

Cadole du Châtillonnais (Côte-d'Or). Écoyeu dans un murger à Champlitte (Haute-Saône).

Écoyeu dans un murger à Champlitte (Haute-Saône). Loge à Saint-Goussaud (Creuse).

Loge à Saint-Goussaud (Creuse).

Les appellations savantes

Si les appellations vernaculaires sont celles des bâtisseurs et utilisateurs de cabanes en pierre sèche, en revanche les appellations savantes sont celles adoptées par les érudits locaux « inventeurs » (au sens de découvreurs) de ces constructions, perçues abusivement comme réalité archéologique, sans lien avec la culture locale contemporaine ou subactuelle :

- borie (f) : francisation du terme provençal bóri, employé au XIXe siècle uniquement dans le sens péjoratif de « masure », de « cahute » (comme l'indique Frédéric Mistral dans son Tresor dòu Felibrige) après avoir désigné une « ferme » aux XVIIe et XVIIIe siècles (ainsi que l'attestent la toponymie et les documents d'archives), le mot borie, pris dans l'acception nouvelle de « cabane en pierre sèche », a été popularisé par certains archéomanes provençaux de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe, pour habiller archéologiquement un objet d'étude purement ethnologique et par trop contemporain ; ce contresens, qui réserve aux vestiges de l'habitat rural saisonnier ou temporaire une appellation qui ne s'appliquait qu'à l'habitation permanente, a été repris par Pierre Desaulle dans les années 1960 avec son livre Les Bories de Vaucluse[16], par Pierre Viala dans les années 1970 avec son musée de plein air, « Le village des bories » et, enfin, par le parc naturel régional du Luberon dans les années 1990 avec son livre Bories[17] ; la vogue du terme a même gagné le Périgord dans les années 1970, non sans y entrer en conflit avec l'acception d'« exploitation rurale », de « ferme isolée », à laquelle ce mot était cantonné jusque-là dans cette région ;

- chasalou ou chazalou (m) : forme francisée de l'auvergnat chasalon[18], ce terme a été popularisé par les érudits de la fin du XIXe siècle et du début du XXe pour désigner les maisons ruinées des villages et hameaux médiévaux et post-médiévaux abandonnés en Auvergne ; si les fonds de maisons dégagés par la fouille sont en pierre sèche, il n'y a pas lieu toutefois d'amalgamer ces vestiges d'habitations permanentes aux cabanes en pierre sèche, lesquelles sont vouées à un séjour temporaire ou momentané ;

- chibotte (f) : cette forme francisée de l'occitan chibota s'applique aujourd'hui aux cabanes en pierre sèche de l'ancien vignoble de Vals-près-le-Puy dans la Haute-Loire mais il semble bien que la vogue en soit due aux écrits d'un érudit[19] dans la première moitié du XXe siècle ;

- gariote ou gariotte (f) : forme francisée de l'occitan gariòta désignant, dans le parler de Cahors (Lot), une guérite enclavée dans un mur ou un pierrier, cette appellation a été étendue à toutes les cabanes en pierre sèche du haut Quercy vers 1950 ;

- orri (m) : l'acception de « cabane des hommes » donnée à ce terme est un contresens patent : dans le Val d'Ariège et le Haut-Vicdessos, on entendait autrefois par orri le site d'habitation et d'exploitation pastorale dans les estives, c'est-à-dire une réalité spatiale et non pas architecturale ; de même, l'acception de « bergerie d'altitude voûtée en pierre sèche » donnée à ce vocable dans les Pyrénées-Orientales, est une entorse à la vérité : dans le Conflent, ces bergeries d'altitude répondaient au nom de cortal alors que terme orri désignait au sens large un quartier de pâturage et au sens restreint un gîte non couvert pour les ovins incorporant la demeure du gardien ou barraca.

Les appellations fantaisistes

Souvent citées sans grand discernement dans la littérature du domaine concerné, ces diverses appellations méritent une mise au point :

- boutigon (m) : ce serait, paraît-il, une appellation donnée aux cabanes dans les Alpes-Maritimes ; ce même terme, sous la graphie boutigoun, devient synonyme de « cochonnier » (loge à cochons ?) dans le volume Provence du Corpus de l'architecture rurale française, et ce pour la vallée de la Bléone dans le Var oriental ; il s'agit donc là d'une appellation purement fonctionnelle et qui n'est pas propre au type architectural ;

- capeline (f) : c'est le nom donné par un auteur à certaines cabanes du causse Comtal dans l'Aveyron dont la forme extérieure, vue de côté, fait penser à la capeline de bure des anciens bergers caussenards ; il n'y a pas lieu de pérenniser cette désignation analogique d'autant plus que les dizaines de tonnes de pierre nécessaires à l'édification de ces édifices n'ont certainement pas été extraites du sol par des bergers ;

- caravelle ou carabelle (f) : cette désignation, rencontrée sur la commune de Faugères dans l'Hérault, est la forme francisée et féminisée du terme occitan masculin caravèl désignant un creux ; ce n'est rien d'autre qu'une image ;

- chambrette (f) : cette appellation, attestée dans les années 1970 autour du village de Nébian dans l'Hérault (29), est le diminutif de chambre, peut-être une allusion humoristique aux ébats amoureux qui pouvaient s'y dérouler autrefois ;

- cove (f) : ce vocable serait attesté, selon un auteur, dans la région des Gariotxes (au nord-ouest d'Olette) dans les Pyrénées-Orientales ; il est la francisation du catalan cova, signifiant « creux », « grotte », « cave » ; il s'agit d'une appellation soit imagée, soit fonctionnelle ;

- grange (f) : ce vocable fonctionnel, francisation de l'occitan granja (désignant le lieu où sont serrés le blé en gerbes, le grain, le foin, les fruits, les outils), servait dans les années 1970 à qualifier les cabanes en pierre sèche à Roujan dans l'Hérault ; son emploi est curieux dans la mesure où grange s'applique d'ordinaire à un édifice ayant une place plus élevée dans l'échelle socio-économique des bâtiments agricoles ; on s'attendrait plutôt au diminutif grangette ;

- mas (m) : ce terme habituellement réservé à l'habitation permanente, est signalé dans la région d'Octon dans l'Hérault dans les années 1970 ; il doit s'agir d'un emploi ironique ; son pendant, à un niveau architectural plus élevé, serait la comparaison d'une maison à un château ;

- maset (m) : diminutif de mas, ce terme, aujourd'hui figé dans le Languedoc dans l'acception de maisonnette champêtre à pièce unique en maçonnerie liée et à toiture de tuiles, est employé pour désigner la cabane de pierre sèche à La Vacquerie dans l'Hérault ; c'est une façon de dire que la cabane est, tout comme le maset, une habitation temporaire ou saisonnière ;

- moutier (m) : aux dires d'un auteur, ce terme désigne une loge incorporée dans un mur d'enclos de vigne dans la moitié nord de la Vienne ; comme moutier n'est rien d'autre qu'une version populaire de « monastère », il y a fort à parier qu'il ne s'agit que d'une appellation plaisante, la guérite étant vue comme un lieu où l'on fait retraite ;

- pastourette (f) : appellation familière donnée par un auteur aux petites guérites ayant servi naguère d'abris de berger dans les parcours de la garrigue de Nîmes (Gard) ; il n'y a pas lieu de retenir cette invention de pure commodité, aussi peu enracinée dans le terroir que des moutons en carton-pâte ;

- portissoun (m) : d'après un auteur, ce terme qualifierait les abris de berger des plateaux de Vaucluse ou des environs de Forcalquier ; c'est là une acception aberrante, qui ne se retrouve dans aucun dictionnaire : le dictionnaire occitan-français de Louis Alibert[20] donne portisson (graphie occitane normalisée) comme signifiant « guichet » dans le Rouergue ; le volume Comté de Nice du Corpus de l'architecture rurale française[21] donne la graphie portissòu (masculin) et les sens de « petite porte » et de « guichet » ;

- nichette (f) : cette appellation serait celle des cabanes en pierre sèche à Montbazin dans l'Hérault ; s'il s'agit du diminutif du français niche, on s'attendrait plutôt à voir ce vocable appliqué aux niches ou aux renfoncements réservés dans la maçonnerie des murs d'enclos, mais s'il s'agit de la francisation de l'occitan niset, « petit nid », alors on a affaire à une appellation peut-être humoristique, à l'instar de chambrette.

Que fantaisie et humour aient pu présider au détournement de certains termes pour leur faire désigner les cabanes en pierre sèche, ne saurait surprendre l'ethnologue averti. Un exemple remarquable de ce phénomène nous est fourni par Miguel Garcia Lisón et Artur Zaragozà Catalán dans leur étude L'Architecture rurale en pierre sèche du pays valencien[22] : à côté d'expressions soit génériques comme barraques de pedra en sec (« baraques de pierre sèche »), soit fonctionnelles comme barraques de pastor (« baraques de berger »), ces chercheurs ont relevé toute une litanie de qualificatifs familiers comme casetes de formiguer (« maisonnettes de fourmis »), casetes de cucos (« maisonnettes de coucous »), casetes de catxerulos (« maisonnettes de chats »), casetes de mullós (« maisonnettes de mulots »), ou encore imagées comme cucurulls (« cornets à glace »), voire impropres comme chozos (« chaumières »), sans parler de diminutifs divers et variés.

Les appellations fonctionnelles

Elles désignent en général des bâtisses qui sont très typées architecturalement et morphologiquement (du fait même de la fonction qu'elles remplissent) :

- agachon (m) : dans le Var, dans l'Hérault (sur le plateau de l'Auverne), affût de chasse à meurtrières de tir ;

- aiguier (m) : terme français correspondant au provençal aiguié (aguièr en occitan normalisé) désignant une citerne creusée dans la roche et alimentée par un système de récupération des eaux de ruissellement ; la plupart des aiguiers sont couverts d'une voûte de pierres sèches soit encorbellées, soit clavées ;

- galinière (f) : francisation de l'occitan galinièra, cabane de plan circulaire et à toit conique de lauses, à usage de poulailler, se dressant dans les fermes ou en plein champ, dans le haut Quercy ;

- grangeon (m) : francisation du provençal granjon désignant une grange en pierres sèches dans le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence ;

- jas (m) : terme provençal (jaç en graphie occitane normalisée) employé pour désigner les grandes bergeries en pierre sèche (ou non) des monts de Lure et d'Albion dans les Alpes-de-Haute-Provence ;

- pailler (m) : francisation du corse pagliaghju (pron. « pailliadiou ») désignant les cabanes en pierre sèche à usage de grenier à paille dans le Nebbio, essentiellement dans les Agriates (pieve de Tenda en Haute-Corse) ;

- tine (f) : francisation de l'occitan tina, nom donné, dans la garrigue de Nîmes (Gard), au cuvier en maçonnerie couvert par une voûte de pierres sèches encorbellées et servant d'entrepôt provisoire de la vendange ou de la récolte à olives.

Sont souvent associées à ces cabanes des structures qui ne ressortent pas au genre « cabane en pierre sèche » :

- apié (m) : appellation provençale du rucher (en pierre sèche ou non) (apièr en occitan normalisé), succession d'alvéoles ou niches à ruche, réservées dans un mur ;

- assousta ou sousta (f) : ces termes nissarts ou provençaux (issus du verbe s'assousta, « se tenir sous ») sont appliqués aux renfoncements, couverts ou non, réservés dans des murs en pierre sèche pour servir d'abri temporaire au travailleur des champs dans les Alpes-Maritimes et le Var ;

- cargadou ou descargadou (m) : ces termes nissarts ou provençaux, traduisibles par « chargeoir » et « déchargeoir », qualifient de petites aires caladées de 3 m sur 2, entourées sur trois côtés par une murette en pierre sèche et ayant servi, dans les Alpes-Maritimes et le Var, à entreposer les olives, voire le raisin, en attente de leur transport au village ;

- rond à garennes (m) : à Aubigny-lès-Sombernon en Côte-d'Or, nom donné aux lapinières en pierre sèche.

Les matériaux de construction des cabanes en pierre sèche

Comme l'indique l'expression « en pierre sèche », les cabanes ont pour matériau de choix la pierre — sous forme de moellons, de plaquettes, de blocs, de dalles, bruts ou ébauchés — tirée du sol lors de la création de champs ou à l'occasion des activités agricoles. Et pour technique de mise en œuvre, la maçonnerie à sec, c'est-à-dire sans mortier susceptible de faire prise.

La pierre employée est fonction de la nature géologique du lieu d'implantation : le calcaire gélifracté sous ses différents faciès est le matériau le plus représenté (Bourgogne, Provence, Languedoc, Grands Causses, Quercy, Périgord), mais on trouve aussi le grès (Ardèche), le granit et le schiste (Pyrénées-Orientales), la brèche basaltique et la ponce volcanique (Haute-Loire), le gneiss, voire les galets de rivière (Pyrénées-Orientales)[8].

Les voûtements des cabanes en pierre sèche

L'originalité architecturale des cabanes en pierre sèche est d'associer à la maçonnerie à sec, deux systèmes de couvrement bien déterminés :

- la voûte de pierres encorbellées et inclinées vers l'extérieur,

- la voûte de pierres clavées (inclinées vers l'intérieur), elle-même revêtue d'une couverture de dalles, de lauses, voire de tuiles ou de terre.

La voûte de pierres encorbellées et inclinées vers l'extérieur

Cette voûte sans mortier repose sur deux principes :

- celui de l'encorbellement, qui consiste à disposer les pierres de chaque assise en surplomb par rapport à celles de l'assise inférieure,

- celui de l'inclinaison, qui consiste à imprimer aux pierres de chaque assise un pendage de l'ordre de 15° vers l'extérieur.

Sur plan de base circulaire, les assises successives vont en se rejoignant, la dernière étant coiffée d'une dalle terminale.

Sur plan de base carré, la transition au plan hexagonal puis circulaire de la voûte se fait au moyen de deux procédés :

- une grande dalle encorbellée barrant chaque angle et faisant office de trompe,

- ou un pan de voûte triangulaire concave faisant fonction de pendentif à chaque angle.

Sur plan rectangulaire, les encorbellements des côtés longs convergent l'un vers l'autre pour être coiffés d'un plafond de dalles.

- Encorbellement

3838.jpg.webp) Voûte formée de trois encorbellements (sur les côtés et au fond) (Ademús, pays valencien, Espagne).

Voûte formée de trois encorbellements (sur les côtés et au fond) (Ademús, pays valencien, Espagne). Abri formé de dalles encorbellées (Granges-sur-Baume, Jura).

Abri formé de dalles encorbellées (Granges-sur-Baume, Jura). Paroi encorbellée sur plan rectiligne.

Paroi encorbellée sur plan rectiligne._-_05.jpg.webp) Dalle terminale (La Cadière-d'Azur, Var).

Dalle terminale (La Cadière-d'Azur, Var). Assises de lauses sur plan circulaire.

Assises de lauses sur plan circulaire.

Le résultat est une voûte équilibrée n'ayant nécessité aucun cintre[8] - [23].

La voûte de pierres clavées

Moins courante, la voûte de pierres clavées à sec est une voûte clavée classique, en forme de coupole (sur plan de base circulaire) ou de berceau (sur plan de base rectangulaire), mais dont les éléments sont des plaquettes ou des moellons grossièrement ébauchés et appareillés, disposés sur un cintre provisoire. Une clé de voûte bloque l'ensemble.

Dans la confection d'une voûte clavée en berceau intervient un cintre en bois que l'on pose sur des corbeaux ou sur une retraite ménagés à la naissance de la voûte et que l'on déplace transversalement sur le support pour réaliser d'autres longueurs. La voûte épouse alors la forme du cintre. À l'intrados de ce type de voûte, les joints des lits en coupe sont alignés et parallèles à la ligne de faîte.

- Clavage

Dessin d'une voûte en berceau en maçonnerie sèche.

Dessin d'une voûte en berceau en maçonnerie sèche. Berceau brisé d'une bergerie à Redortiers (04).

Berceau brisé d'une bergerie à Redortiers (04).

Pour la confection d'une voûte clavée en coupole, un cintre hémisphérique en bois est nécessaire. Une fois la voûte terminée, le cintrage est démonté. À l'intrados de la voûte clavée en coupole, les joints des lits en coupe sont concentriques[8].

Les couvrements sans encorbellement ni clavage

En dehors de ces deux procédés de voûtement couramment associés à la maçonnerie sèche, on rencontre plus rarement une couverture de dalles, lauses ou tuiles reposant sur une charpente de pannes ou de chevrons.

Cette charpente peut donner une toiture à un versant ou à deux versants et se trouver sur des bâtiments de plan circulaire ou de plan quadrangulaire.

Les entrées des cabanes en pierre sèche

Le franchissement de l’espace a été un problème majeur pour les bâtisseurs à pierre sèche non seulement dans l’habitacle de la cabane mais aussi dans l’entrée de cette dernière. Pour couvrir l’entrée, ils ont fait appel à des procédés divers, originaux et ingénieux.

Les deux solutions principales auxquelles ils ont eu recours sont :

- le linteau en pierre,

- l’arc clavé.

Il faut y ajouter :

- les deux encorbellements opposés et convergents,

- les deux dalles affrontées formant mitre,

procédés qui permettent de se passer des deux solutions précédentes.

Le linteau

Il peut s'agir :

- d'une grande dalle posée à plat, en saillie ou non ;

- d'une grande dalle posée sur la tranche, avec éventuellement l’extrados au profil en bâtière, ou encore l’intrados retaillé en arc de cercle ou en arc segmentaire ;

- d'une petite dalle reposant sur deux dalles plus petites placées en panneresses et en corbeaux en haut des piédroits.

La face vue du linteau peut être brute ou aplanie, voire taillée à la courbe.

Divers systèmes de décharge peuvent venir soulager le linteau :

- une dalle horizontale posée à chaque bout sur deux billettes ou sur deux piles (linteau double) ;

- deux dalles horizontales superposées, sur billettes (linteau triple) ;

- un arc de plaquettes ou de moellons en plein cintre ;

- une bâtière formée de deux dalles affrontées.

Dans ces deux derniers cas, le linteau n’est véritablement déchargé que si le vide entre lui et le dispositif de décharge n’est pas obturé par de la maçonnerie.

Dans certains cas, le linteau en pierre, et éventuellement les arrières-linteaux, laissent la place à des traverses en bois (rondins bruts ou poutres équarries).

L’arc clavé

Il peut s'agir :

- d'un arc en plein cintre (ou hémicirculaire),

- d'un arc brisé (ou en mitre),

- d'un arc surbaissé (ou segmentaire),

- soit en plaquettes brutes, soit en moellons ébauchés, avec éventuellement une clé en forme de coin, parfois pendante.

Une deuxième arceau de plaquettes peut venir doubler le premier sur son extrados.

Les deux encorbellements opposés et convergents

Ce principe consiste à faire converger l’un vers l’autre les deux tableaux opposés de l’entrée dans leur tiers ou leur quart supérieur de façon, soit à se passer complètement de linteau, soit à diminuer la portée à franchir par celui-ci.

les deux dalles affrontées formant mitre

L'entrée est couverte par deux grandes dalles affrontées évoquant la forme d'un accent circonflexe ou d'une mitre d'évêque. Chaque dalle est alors taillée en forme de parallélépipède.

Remplois

Il n’est pas rare de rencontrer, dans une architecture aussi impécunieuse que celle des cabanes en pierres sèches, des encadrements d’entrées ayant été prélevés sur des bâtiments d’un niveau social et économique plus élevé après que ceux-ci sont tombés en désuétude ou en ruine. Le contraste est alors frappant : le matériau est de la pierre de bonne qualité, les éléments sont taillés en parement, voire sur les autres faces.

La raison principale de tels remplois réside dans le fait qu'une cabane champêtre, annexe éloignée de la maison villageoise, doit pouvoir être fermée à clé, lorsque ses utilisateurs ne sont pas aux champs. Il lui faut donc une porte en bois, et qui dit porte, dit encadrement, et rien ne vaut un vieil encadrement en pierres de taille avec tableaux et feuillure.

- Entrées de cabanes en pierre sèche

Gordes (Vaucluse) : système de décharge du linteau.

Gordes (Vaucluse) : système de décharge du linteau. Saumane-de-Vaucluse : double système de décharge (obturé).

Saumane-de-Vaucluse : double système de décharge (obturé). Caveirac (Gard) : linteau déchargé par deux dalles superposées sur billetes.

Caveirac (Gard) : linteau déchargé par deux dalles superposées sur billetes. Tales, pays valencien, Espagne : deux dalles affrontées en mitre.

Tales, pays valencien, Espagne : deux dalles affrontées en mitre. Bonnieux (Vaucluse) : arc clavé en moellons.

Bonnieux (Vaucluse) : arc clavé en moellons. Gordes (Vaucluse) : encadrement en pierres de taille (remploi).

Gordes (Vaucluse) : encadrement en pierres de taille (remploi).

L’âge d’or des cabanes en pierre sèche

L’inscription « Nous passerons mais ces pierres resteront », trouvée dans une cabane en pierre sèche du Larzac, participe de l’illusion selon laquelle les cabanes en pierre sèche bénéficieraient d’une ancienneté et d’une perdurance hors du commun : cabanes néolithiques, gauloises, romaines, mérovingiennes, médiévales, vaudoises, etc. Il n’en est rien et c’est bien plus près de nous qu’il faut chercher l’explication de leur floraison.

Des cabanes « multiséculaires » au « siècle des cabanes »

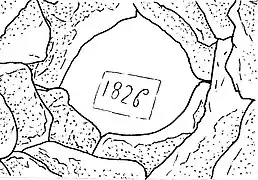

- Millésimes gravés

Millésime sur linteau à Grans (Bouches-du-Rhône).

Millésime sur linteau à Grans (Bouches-du-Rhône). Millésime 1826 sous dalle de fermeture à Villevieille (Gard).

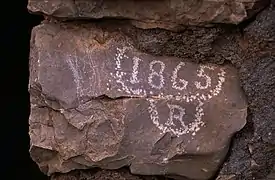

Millésime 1826 sous dalle de fermeture à Villevieille (Gard). Millésime 1865 sur montant d'entrée à Fitou (Aude).

Millésime 1865 sur montant d'entrée à Fitou (Aude).

Il est désormais établi qu'elles relèvent d’un vaste mouvement de construction dont le temps fort occupe le dernier tiers du XVIIIe siècle et les trois premiers quarts du XIXe et dont les causes sont les encouragements royaux à défricher en Languedoc et en Provence durant le XVIIIe siècle, le partage des anciens communaux dans la première moitié du XIXe, l’accession des petites gens à la propriété sous le Second Empire, l’extension de la culture de la vigne dans le troisième quart du XIXe siècle, les prix des sociétés agricoles d’encouragement au tout début du XXe siècle, les progrès et la démocratisation de l’outillage d’extraction, de taille et de mine et des instruments aratoires.

De même que les prémices de cet « âge d’or » ou « siècle des cabanes » remontent, du moins dans les garrigues péri-urbaines du Midi languedocien, au XVIIe siècle, de même ses dernières manifestations perdurent jusque dans les premières décennies du XXe siècle, ainsi dans certains coins du Lot, de Saône-et-Loire, de Côte-d’Or, etc.

De l’oubli au retour en grâce

À partir de 1880, le mouvement de construction commença à décliner sous le coup de l’exode rural et des maladies de la vigne pour s’arrêter après la Première Guerre mondiale, dans des campagnes vidées de leur population mâle.

Un savoir-faire perdu puis reconstitué

Un demi-siècle plus tard, dans les années 1970, le savoir-faire empirique des bâtisseurs de l’âge d’or de la pierre sèche — qu'aujourd'hui l'on qualifie parfois, non sans naïveté, d’« immémorial » ou d’« ancestral » — était déjà purement et simplement oublié lorsque commença à se manifester, chez les générations de la guerre et de l’après-guerre, un intérêt non seulement pour l’étude et la préservation des vestiges matériels où ce savoir-faire s’était concrétisé mais aussi pour la redécouverte et la vulgarisation des techniques de la construction à pierre sèche : ainsi tel ethnologue réussissant en 1970, à sa deuxième tentative, à construire un « cabanon pointu[24] » ; ou encore tel auteur publiant en 1977 un « Essai d’analyse architecturale des édifices en pierre sèche[25] » et un « Projet de construction expérimentale de cabanes en pierre sèche[26] ».

Cet intérêt se renforça progressivement dans les années 1980 et 1990 par la multiplication des « stages d’initiation à la pierre sèche », pour déboucher sur la publication des tout premiers manuels dans la première décennie du XXIe siècle.

Le nouvel engouement pour la pierre sèche

Après avoir connu l’abandon et l’oubli, les cabanes en pierre sèche sont aujourd’hui à la mode. On assiste à une nouvelle floraison, non seulement d’édifices, mais de chantiers de restauration, de circuits de découverte, de maisons et de conservatoires de la pierre sèche, de colloques et de journées d’études, de sites et de pages web. Cependant cette évolution ne remplacera pas une véritable politique systématique d’étude scientifique et de conservation muséologique des derniers témoins.

- Cabanes modernes ou refaites

Cabane en pierre sèche, à la toiture refaite, au lieudit Nouel, à Lalbenque (Lot).

Cabane en pierre sèche, à la toiture refaite, au lieudit Nouel, à Lalbenque (Lot). Cabane en pierre sèche moderne édifiée sur le rond-point de l'entrée de l'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne.

Cabane en pierre sèche moderne édifiée sur le rond-point de l'entrée de l'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne. Cabane en pierre sèche moderne construite à Méjannes-le-Clap (Gard).

Cabane en pierre sèche moderne construite à Méjannes-le-Clap (Gard).

Liste des cabanes en pierre sèche protégées

Alpes-de-Haute-Provence

- Cabane inscrite à l'Inventaire supplémentaires des monuments historiques (arrêté en date du ) : le jas (« bergerie ») des Terres du Roux à Redortiers.

Dordogne

- Cabanes classées monuments historiques (arrêté en date du ) : les « cabanes du Breuil » au lieudit Calpalmas à Saint-André-d'Allas.

- Cabanes inscrites à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques (arrêté en date du ) : quatre cabanes aux lieux-dits Villeneuve et Coudounier à Badefols-sur-Dordogne ; cabane du Bourg et cabane de Pechmemie aux Eyzies ; cabane de Malevergne à Saint-Vincent-le-Paluel ; cabane de Mazers Hauts et cabane du Pech-Lauzier à Vitrac.

Doubs

- Cabane classée monument historique (arrêté en date du ) : caborde des Montboucons, 12, rue François-Arago à Besançon.

- Cabanes inscrites à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques : cabane dite caborde de Velotte au chemin de l'Œillet à Besançon (arrêté en date du ) ; cabane dite caborde de Chaudanne au lieudit Les Chevanneys (arrêté en date du ) ; cabane dite caborde de Planoise au lieudit les Équeugniers, chemin du fort de Planoise à Besançon (arrêté en date du ).

Haute-Loire

- Cabane inscrite à l'Inventaire supplémentaires des monuments historiques (arrêté en date du ) : chibotte du bois de Lirate à Vals-près-le-Puy (cadastre AA 77).

- Site classé (décret du ) : gorges du Dolaizon et de la « vallée des chibottes[27] » sur le territoire des communes de Saint-Christophe-sur-Dolaison et de Vals-près-le-Puy.

Haute-Saône

- Cabanes inscrites à l'Inventaire supplémentaires des monuments historiques (arrêté en date du ) : Enclos et cabordes d'Échenoz-la-Méline, au lieudit Entre Deux Bois[28].

Morbihan

- Cabanes inscrites à l'Inventaire supplémentaires des monuments historiques (arrêté en date du ) : les quatre caves à boisson du pardon de Notre-Dame de Crénénan en Ploërdut

Rhône

- Cabanes inscrites à l'Inventaire supplémentaires des monuments historiques (arrêté en date du ) : les cabanes Voyle et Berillon au lieudit les Vignes-de-Chassagne à Theizé.

Vaucluse

- Cabanes classées monuments historiques (arrêté en date du ) : le « Village des bories » (alias les Savournins bas) à Gordes (par ailleurs une partie du plateau de Gordes est protégée au titre des sites).

- Cabanes inscrites à l'Inventaire supplémentaires des monuments historiques (arrêté en date du ) : deux cabanes à Velleron.

- Cabanes protégées

_-_Cabane_en_pierre_s%C3%A8che_aux_Mazers.jpg.webp) Cabane au lieudit les Mazers Hauts à Vitrac (Dordogne).

Cabane au lieudit les Mazers Hauts à Vitrac (Dordogne). Bergerie : le jas des Terres du Roux à Redortiers (Alpes-de-Haute-Provence).

Bergerie : le jas des Terres du Roux à Redortiers (Alpes-de-Haute-Provence).

Notes et références

- Christian Lassure (texte), Dominique Repérant (photos), Cabanes en pierre sèche de France, Edisud, 2004, chap. I : « Cabanes et architecture », p. 8-9.

- « La tradition des bâtisseurs à pierre sèche : la fin de l'anonymat », Études et recherches d'architecture vernaculaire, no 1, 1981, 38 p.

- Cf. Carte « Zones à constructions rurales en pierre sèche, 1er état, 1977 », dans Christian et Jean-Michel Lassure, éditorial [sur l'architecture rurale en pierre sèche de la France], dans L'Architecture rurale en pierre sèche, 1977, t. 1, p. 1-8, pl. h. t.

- Sur la genèse et les buts de cette association, cf. (en) The CERAV and the studies on the dry stone architecture of France: an assessment of a decade of research and publication (1977-1987), www.pierreseche.com

- Cf. Extension géographique du phénomène des cabanes en pierre sèche, www.pierreseche.com, publié le 23 mai 2002 et actualisé le 1er octobre 2005.

- Le Var compte 125 communes dont 73 avec une ou des cabanes, en tout 615 cabanes.

- Cf. Florence Dominique, introduction, dans Bories, La Calade, Edisud, coll. « Luberon images et signes », 1994, p. 7-9.

- « Dry Stone Cabane », Paul Oliver (dir.), Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World (EVAW), Cambridge University Press, 1996, vol. 1, p. 706-707.

- David Martin, « Les boris de Provence », Annales de Provence, 1912, p. 45-50, en part. p. 5-10.

- C'est-à-dire « monastère ».

- Maurice Coquet, La région de Rognes, Tournefort et Beaulieu à travers l'histoire, Paris, Dominique Wapler éditeur, 1970, p. I-23, note 38 : « Ce nom de « borie », employé dans le Vaucluse, n'est pas usité dans la région de Rognes où ces constructions sont connues sous le nom de « cabanes ». »

- « FALAISES DE BONIFACIO - Conservatoire du littoral », sur www.conservatoire-du-littoral.fr (consulté le )

- « Remise agricole dite pailler, dite pagliaghju », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « AGRIATE - Conservatoire du littoral », sur www.conservatoire-du-littoral.fr (consulté le )

- Jean Courrènt, Une ruche-cercueil au lieudit Jugnes à Port-la-Nouvelle (Aude) ?, in L'architecture vernaculaire, CERAV, tome 38-39 (2014-2015) : « En Narbonnais, on utilise le mot cabanòt pour la petite cabane bâtie en bordure de vigne. Il y a dans cabanòt, le diminutif affectueux qui convient pour cet abri ouvert, dépourvu de toute prétention. »

- Pierre Desaulle, Les Bories de Vaucluse, région de Bonnieux. La technique, les origines, les usages, Paris, Picard, 1965, 27 p.

- Erik Fannière et al., Bories, coll. « Luberon, images et signes », Éditions du Parc naturel régional du Luberon / Edisud, 1994, 189 p.

- Cf. Vocabulaire occitan-français de l'architecture rurale en pierre sèche], sur le site www.pierreseche.com, 24 octobre 2004 : « casalon (Rouergue) (var. chasalon, Auvergne) et casalhon, Gascogne) petite maison, petite masure, cahute, en fr. des archéologues casalou, chasalou ».

- Albert Boudon-Lashermes, Le Vieux Puy. Les origines de la cité d'Anis Haute-Loire, 1923, en part. p. 44-48 et 87-93.

- Louis Alibert, Dictionnaire occitan-français, Toulouse, Institut d’études occitanes, nouvelle édition, 1977.

- Paul Raybaut et Michel Perréard, Comté de Nice, coll. « L'architecture rurale française, corpus des genres, des types et des variantes », Paris, Berger-Levrault, 1982, 262 p.

- Miguel García Lisón et Artur Zaragozà Catalán, L'Architecture rurale en pierre sèche du Pays valencien, t. XIII : L'Architecture vernaculaire, 1989, p. 57-80, et t. XV, 1991, p. 5-24.

- « Corbelled Vault », Paul Oliver (dir.), Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World (EVAW), Cambridge University Press, vol. 1, 1996, p. 360-361.

- Charles Ewald, « À construire vous-même : le “cabanon” romain », La Revue des bricoleurs. Bricole et brocante, septembre 1973 (il s'agit de l'édifice construit par Pierre Martel).

- « Essai d’analyse architecturale des édifices en pierre sèche », dans L'Architecture rurale en pierre sèche, suppl. no 1, 1977.

- Cf. « Projet de construction expérimentale de cabanes en pierre sèche », dans L'Architecture rurale en pierre sèche, 1977, t. I.

- L'appellation « vallée des chibottes » est une invention récente destinée à faciliter l'exploitation touristique de simples cabanes de vigneron.

- Ensemble de l'enclos (murs extérieurs, chemin, murs et meurgers intérieurs et les deux cabordes).

Bibliographie

- Jules Formigé, Cabanes de pierres sèches dans le Vaucluse (extrait du bulletin monumental Année 1914), Caen, Henri Delesques, , 14 p. (lire en ligne)

- André Fages, Caselles et pierre sèche, Millau, Los Adralhans, 2000, 250 p.

- André Tiret, « Stabilité des coupoles en pierres sèches édifiées sans cintre », Archéam, no 7, 2000. Lire en ligne.

- Roger Sénat et Gérard Canou, Caselles du Quercy, Martel, 2001, Éditions du Laquet, 192 p. (ISBN 978-2845230293).

- Frédéric Bachelier, Les chibottes de Vals et d’ailleurs : in Cahiers de la Haute-Loire, Le Puy-en-Velay, Cahiers de la Haute-Loire,

- François Poujardieu, Les Cabanes en pierre sèche du Périgord, Bayac, Éditions du Roc de Bourzac, 2002, 107 p. (ISBN 978-2876241183).

- Christian Lassure (texte), Dominique Repérant (photos), Cabanes en pierre sèche de France, Edisud, 2004, 247 p. (ISBN 978-2744904493).

- Danièle Larcena, Pierre Coste, Claire Cornu et René Sette, Pierre sèche, Bec en l'Air Éditions, 2008, 168 p. (ISBN 978-2916073293).

- Christian Lassure, La Pierre sèche, mode d'emploi, Eyrolles, 2008, 72 p.

- Élodie Fichou, Architecture vernaculaire à pierre sèche au XIXe siècle en milieu rural héraultais. Cabanes témoins, mémoire de master 2, UFR III Sociétés, art, religions des mondes modernes et contemporains, spécialité histoire de l'art, université Paul-Valéry, Montpellier III, 2010.

- Jean-Marc Caron, "Cabanes paysannes en Périgord. Architecture paysanne de pierre sèche au XIXe siècle", La Geste, collection « Beau petit pays», 2022, 295 p., (ISBN 979-10-353-1865-9)

- Jean-Pierre Lagasquie, Mémoire de pierre, éditions Finangraphic, Capdenac, 2022, 62 p., (ISBN 978-2-9574058-3-1) (concerne le causse de Marcilhac-sur-Célé, Lot)

Annexes

Article connexe

Liens externes

- « L'architecture en pierre sèche », www.pierreseche.com (consulté le ).

- Cabanes en pierre sèche en Dordogne, étude en Sarladais, pierre-seche.com (consulté le ).

- Cabanes en pierre sèche à la frontière sud du Quercy, gariote.lescigales.org (consulté le ).

- Cabanes en pierre sèche du premier plateau jurassien, www.lasophe.com (consulté le ).

- Loïc Vannson, « Patrimoine archéologique, vernaculaire et environnemental à Congénies », congenies.canalblog.com (consulté le ).