Village des bories

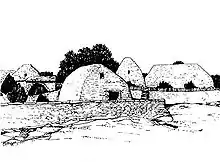

Sous le nom récent de « Village des bories » existe, à 1,5 km à l'ouest de Gordes (Vaucluse), un ancien groupement d'une vingtaine de cabanes en pierre sèche (montées sans mortier) à vocation agricole et à usage principalement saisonnier, constitué depuis trois décennies en musée de plein air.

| Village des bories | ||||

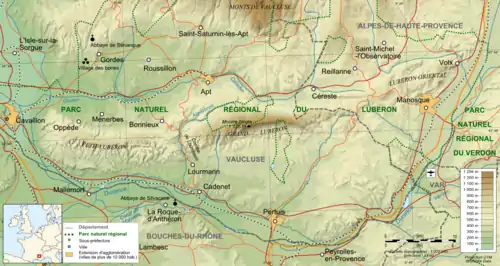

Localisation du village des bories au sein du territoire du Parc naturel régional du Luberon | ||||

| Localisation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Protection | ||||

| Coordonnées | 43° 54′ 27″ nord, 5° 10′ 48″ est | |||

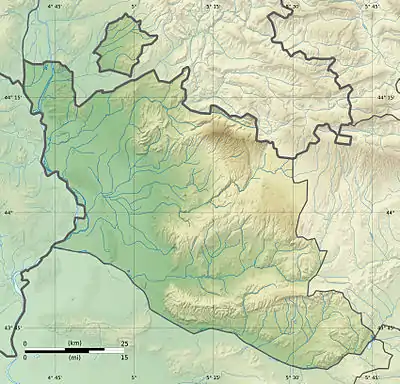

| Géolocalisation sur la carte : Vaucluse

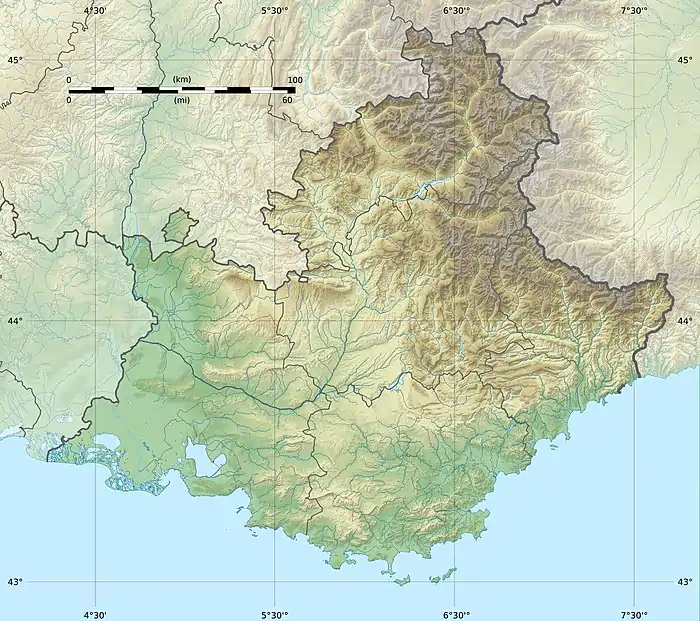

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Création du site muséologique

À l'initiative du poète et « itinérant » Pierre Viala, devenu propriétaire des lieux en 1968, la restauration de la partie sud de ce qui était un quartier éloigné du village proprement dit, connu au cadastre sous le toponyme de « hameau de(s) Savournins » et dans la langue populaire sous l'appellation « Les Cabanes »[1], se déroula de 1969 à 1976. L'ensemble devait être classé monument historique le [2] - [3].

On y accède par un chemin bordé de chênes et de murs de pierre et ayant son point d'origine sur la route départementale no 2, en venant de Cavaillon / les Imberts, juste avant d'arriver au col de Gordes (petit rond-point avec connexion à la D15).

Histoire et occupation du site

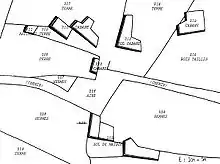

Appelées « cabanes » dans le cadastre napoléonien (voir ci-contre), les bâtiments n'ont pris l'appellation érudite de « borie » que durant la deuxième moitié du XXe siècle. Le terme est la francisation et féminisation du terme provençal bòri (masculin) (cf l'occitan bòria, féminin) employé au XIXe siècle dans le sens péjoratif de « masure », de « cahute » (comme l'indique Frédéric Mistral dans son Tresor dòu Felibrige) et ce après avoir désigné une ferme, une métairie ou un domaine rural dans les Bouches-du-Rhône aux XVIIe et XVIIIe siècles (ainsi que l'attestent la toponymie et les documents d'archives). Le mot borie, pris dans l'acception nouvelle de cabane en pierre sèche, a été popularisé par des érudits provençaux de la 2e moitié du XIXe et du début du XXe siècle pour habiller linguistiquement et archéologiquement un objet d'étude purement ethnologique et par trop contemporain[4].

L'apparition du hameau des Savournins remonterait au défrichement et à la mise en culture de terrains incultes — jusque-là livrés à la pâture et au fustage (exploitation des bois) — lors d'un des mouvements de conquête des terres qu'a connus la Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier celui suscité par l'édit royal du donnant permission expresse de défricher. La ruée sur les collines qui s'ensuivit est à l'origine des milliers de tonnes de pierres extraites lors de la fabrication des champs et utilisées à la construction de toute l'infrastructure de pierre sèche encore visible aujourd'hui[5].

La période d'occupation et d'activité du site nous est donnée par les vestiges céramiques trouvés lors de sa restauration dans les années 1960-1970 : ils relèvent de la vaisselle provençale du pays Apt aux XVIIIe et XIXe siècles. Aucune autre céramique n'a été trouvée[6].

Les autres vestiges ramassés en surface (et non lors de fouilles stratigraphiques) — monnaies, objets en bronze, silex — ne sont pas probants[7] :

- jusqu'aux lois de démonétisation votées au milieu du XIXe siècle, les pièces de bronze d'Ancien Régime servaient de billon (petite monnaie) dans les campagnes[8] ;

- le fragment de hache et les anneaux de bronze trouvés sous un dallage ne sont pas nécessairement de l'âge du bronze[9] ;

- les fragments de silex ramassés sur le site ne renvoient pas nécessairement à la Préhistoire, les paysans s'en servaient comme pierres à briquet[10] ;

Plus généralement, ces trouvailles nous renseignent sur l'occupation du site et non sur la date de construction des bâtiments que celui-ci porte.

Architecture des bâtiments

Matériau

Les cabanes sont construites avec le matériau du lieu, pierres plates provenant du substrat rocheux (calcaire burdigalien), épaisses de 10 à 15 cm et appelées localement « lauses » ou « clapes ». Ces lauses étaient généralement équarries pour faciliter la pose[11].

Structure et morphologie

Sur les 29 bâtiments en pierre sèche recensés sur le site muséologique[12] :

- 17 répondent à la définition de la « nef gordoise », édifice indépendant, non adossé à un autre, de plan en rectangle ou en trapèze rectangle et en forme de carène renversée, consistant en quatre encorbellements opposés deux à deux;

- 3 sont de plan rectangulaire ou carré, prenant appui sur un autre bâtiment, et en forme de portion de carène renversée, soit trois encorbellements, dont deux opposés l'un à l'autre et une troisième opposé à la paroi d'appui;

- 3 ont une base carrée ou en trapèze rectangle couverte d'une voûte encorbellée en coupole ou en cul-de-four (petits édicules);

- 2 sont de plan circulaire ou en fer à cheval et de forme indéterminée (cabanes ruinées);

- 2 sont en voûte clavée en plein cintre.

Nef gordoise

La présence de 20 bâtiments en carène renversée ou en portion de carène renversée donne au site une certaine homogénéité architecturale (outre l'emploi d'un seul et même matériau, la pierre, et le recours à un seul mode de construction, la maçonnerie à sec)[13].

La nef gordoise est un type de bâtiment dont la plus grande concentration s'observe à l'ouest de Gordes, mais dont quelques exemplaires sont visibles dans d'autres communes du Vaucluse. Une telle concentration doit s'expliquer par la conjugaison du facteur géologique et lithographique et des nécessités agricoles locales aux siècles passés.

On a affaire à une grange polyvalente se prêtant à de multiples utilisations et réutilisations : habitation saisonnière, voire permanente, grange à paille, grenier à grain, étable, bergerie, magnanerie, resserre, etc.

Disposition et fonctions des bâtiments

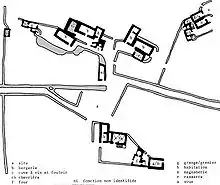

Le site comporte sept groupes de cabanes, dont six répartis au nord d'une voie de cheminement est-ouest le traversant et un seul au sud de celui-ci. Le principe de ces groupes a été échafaudé par Pierre Viala[14].

Par « groupe », il faut entendre une réunion de deux ou plusieurs bâtiments — maisons ou cabanes — soit adossés, soit se jouxtant, soit proches, et liés les uns aux autres aux niveaux de la parcelle d’inclusion, de la disposition des lieux, et surtout de la complémentarité fonctionnelle.

Les critères retenus pour la détermination de la fonction sont principalement la nature des détails d'aménagement rencontrés et les vestiges d'occupation retrouvés.

Cette répartition par « groupes » est plus une intuition qu'une vérité scientifiquement établie, sous-tendue qu'elle est par la vision de groupes familiaux vivant côte à côte au sein d'un « village ». Ainsi, un examen des anciennes matrices cadastrales montre par exemple que le groupe II appartenait à deux propriétaires différents au début du XIXe siècle et que son « habitation » était englobée dans le groupe III pour former le No 210 (« sol-cabane »), avec pour propriétaire Tourbillon Paul, « maître maçon au bourg »[15].

Selon la classification de Pierre Viala, on discerne quatorze fonctions différentes : cinq habitations, quatre étables-bergeries, quatre granges, deux greniers, trois magnaneries, deux fours et fournils, deux cuves et fouloirs, quatre resserres, trois poulaillers, deux soues, une chevrière. Quatre bâtisses restent d'usage indéterminé. Il faut en outre compter avec cinq courettes et deux aires à dépiquer le blé.

On note l'absence de tout aiguier ou dispositif de récupération et de conservation de l'eau. Il y a bien un puits, mais de petites dimensions et à cent mètres du centre du village, et qui plus est tari[16].

Un témoignage de l'histoire agricole provençale

L'énumération des fonctions montre bien le rôle essentiellement agricole de l'ancien hameau. Ce rôle est confirmé par ailleurs tant par les vestiges d'anciennes plantations — souches de mûriers, d'amandiers et d'oliviers — que par la tradition locale à Gordes.

Selon les témoignages des gens du pays, il se pratiquait au XIXe siècle une polyculture typiquement méditerranéenne — céréales associées à l'olivier, l'amandier, le mûrier et la vigne, truffes, plantes aromatiques — à laquelle s'ajoutaient l'élevage d'ovins, la sériciculture et l'apiculture, sans oublier le travail du cuir à façon comme l'attestent les abondants vestiges de semelles trouvés sur place[17].

Par leur fonction principale de grange à blé et à paille, leur emploi en conjonction avec des aires à dépiquer et leur présence au milieu d'anciennes « terres » à céréales, les cabanes du « Village des bories » ne sont pas sans évoquer les « grangeons » de la commune de Viens dans le Vaucluse, quoique ces derniers soient d'un modèle architectural différent et plus ancien (bâtiments rectangulaires en maçonnerie liée au mortier, à toiture à une ou deux pentes couvertes en lauses ou en tuiles canal, et à entrée en pierres de taille) et relèvent d'une agriculture commerciale[18].

Il se pourrait fort bien que certaines des cabanes du plateau de Gordes aient appartenu non pas à des gens de Gordes même mais à des « forains », c'est-à-dire des habitants d'un autre village qui avaient des terres sur le plateau, selon un schéma très répandu dans la France rurale de jadis. L'éloignement du village d'origine rendait indispensable la présence d'un pied-à-terre ou d'un grangeon saisonnier ou temporaire[19].

Quoi qu'il en soit, ces cabanes constituent un précieux témoignage de l'histoire agricole provençale aux XVIIIe et XIXe siècles.

Exploitation commerciale du site

Le site est ouvert aux visiteurs. Organisé en musée d'habitat rural, il abrite, disposés au sein des divers bâtiments, une collection d'objets quotidiens et d'outils agricoles anciens de la région. L'un de ces bâtiments propose une documentation sur le passé du village de Gordes et l'architecture de pierre sèche dans le monde[20].

Parmi ces objets et outils des XVIIIe et XIXe siècles, on trouve :

- pots, assiettes, plats (terre cuite),

- couverts et ustensiles de cuisine (métal, etc.),

- bouteilles, verres (verre),

- meubles, dont tables et chaises (bois, paille, etc.),

- ruches (bois),

- pressoir à huile (pierre taillée),

- petit outillage,

- Outillage de travail de la terre dont araires, socs (ou reille d'araire), rouleaux et herses de labour (bois et métal).

L’ouverture du site aux visiteurs a nécessité quelques aménagements, dont la création d'un bâtiment pour l'accueil, réalisé dans le style des maisons du village (murs en pierre et vieilles tuiles canal en toiture). Il a aussi été créé un haut mur en pierre sèche pour protéger le site des resquilleurs et des vandales[21]. Pour protéger les objets, les bâtiments servant à leur exposition ont été équipés de grilles ou de vitrages. Quelques écriteaux invitant les visiteurs à ne pas dégrader les lieux en escaladant ou en démontant les murs, ont été disséminés sur le site. Enfin, un petit jardin de plantes aromatiques a été aménagé.

Galerie de photos

Vue de la partie nord du site depuis l'aire centrale

Vue de la partie nord du site depuis l'aire centrale Sous-ensemble ouest du Groupe II de la classification Viala

Sous-ensemble ouest du Groupe II de la classification Viala Groupe V (selon Viala)

Groupe V (selon Viala)

Arrière du Groupe III (selon Viala) (de droite à gauche : habitation, bergerie, grange-grenier)

Arrière du Groupe III (selon Viala) (de droite à gauche : habitation, bergerie, grange-grenier) Entrée de la resserre du Groupe IV (selon Viala)

Entrée de la resserre du Groupe IV (selon Viala) Intérieur de l'habitation (transformée en musée) du Groupe IV (selon Viala)

Intérieur de l'habitation (transformée en musée) du Groupe IV (selon Viala) Anciens araires et herse présentés au public

Anciens araires et herse présentés au public

Notes et références

- Comme d'ailleurs d'autres lieuxdits des communes voisines où se trouvaient ce genre de constructions : « Les Cabanes de Saumane », « Les Cabanes de Cabrières », « Les Cabanes de Bonnieux ».

- Pierre Viala, Histoire d'une restauration : le village des bories de Gordes (Vaucluse), dans L'architecture rurale en pierre sèche, t. 1, 1977, pp. 151-153.

- Notice no PA00082045, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Christian Lassure, La terminologie provençale des édifices en pierre sèche : mythes savants et réalités populaires, dans L'architecture rurale, tome 3, 1979, pp. 33-45.

- Sur le mouvement de conquête des terres en Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles, cf. Roget Livet, L'habitat rural et les structures agraires en Basse-Provence, thèse de Lettres, Paris, 1962, Aix-en-Provence, éd. Ophrys, 1962. Cet auteur a pris comme exemple la région de Saint-Saturnin-lès-Apt, à l'ouest de Gordes.

- Pierre Viala, Le village des bories à Gordes dans le Vaucluse, Ed. Le village des bories, Gordes, 1976, 16 p., en part. p. 4.

- Christian Lassure, compte rendu de : Pierre Viala, Le village des bories à Gordes dans le Vaucluse, 1976, dans L'architecture rurale en pierre sèche, t. 1, 1977, p. 213-214

- Christian Lassure, Problèmes d'identification et de datation d'un hameau en pierre sèche : « le village des bories » à Gordes (Vaucluse). Premiers résultats d'enquête, dans L'architecture rurale, t. 3, 1979, en part. p. 48, « Les monnaies »; également : Jules Mazard, Histoire monétaire et numismatique contemporaine, 1790-1963, t. I, 1790-1848, Paris, 1965, p. 188, et t. II, 1848-1967, Paris, 1968, p. 57.

- Christian Lassure, Problèmes d'identification et de datation d'un hameau en pierre sèche..., op. cit., en part. p. 49, « Les objets en bronze ».

- Christian Lassure, Problèmes d'identification et de datation d'un hameau en pierre sèche..., op. cit., en part. p. 49, « L'outillage lithique ».

- Christian Lassure, « Les Cabanes » à Gordes (Vaucluse) : architecture et édification, dans L'architecture vernaculaire rurale, suppl. No 2, 1980, pp. 143-160, en part. « Le matériau: nature, origine et façonnage », p. 146.

- Christian Lassure, « Les Cabanes » à Gordes (Vaucluse)..., op. cit., en part. « Classification selon la structure et la morphologie », p. 146-151.

- Christian Lassure, « Les Cabanes » à Gordes (Vaucluse)..., op. cit., en part. pp. 146-151.

- Pierre Viala, Le village des bories..., op. cit., plan p. 3.

- Christian Lassure, « Les Cabanes » à Gordes (Vaucluse)..., op. cit., en part. note 6, pp. 158-159.

- Pierre Viala, Le village des bories..., op. cit., en part. p. 4.

- Pierre Viala, Le village des bories..., op. cit., en part. p. 10.

- Une photo de foulaison devant un grangeon viensois est visible dans le livre de Pierre Martel, L'invention rurale, t. 1er, L'économie de la nature, Les Alpes de Lumière, No 69-70, 1er et 2e trimestre 1980, à la page 1.

- Ce lien entre cabanes des champs et propriétaires forains a été bien mis en lumière pour le village de Saint-Vallier-de-Thiey dans les Alpes-Maritimes : certaines zones du terroir étaient occupées en majorité par des gens du village voisin, Magagnosc. Quand on sait qu'au début du XIXe siècle, la moisson et le battage exigeaient 12 jours de travail, on comprend l'utilité d'un cabanon, grangeon, ou bastidon; cf Daniel Thiery, Pierre sèche et milieu rural dans les montagnes de l'arrière-pays de Grasse (Alpes-Maritimes), dans L'architecture vernaculaire, t. 23, 1999, pp. 59-72. Également sur les forains.

- Site de Gordes. Ce site affirme, sans que cela soit corroboré par la recherche historique et archéologique, que le « village des Bories » a « près de 3000 années de continuité, puisque l'origine des bories remonte à l'âge du bronze ».

- Le quartier dit Les Cabanes, Alias "Le Village des Bories", A Gordes, En Vaucluse - Le Site

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Pierre Viala, Le village des bories à Gordes dans le Vaucluse, Ed. « Le village des bories », Gordes, 1976, non paginé (16 p.)

- Christian Lassure, Problèmes d'identification et de datation d'un hameau en pierre sèche : le « village des bories » à Gordes (Vaucluse). Premiers résultats d'enquête, dans L'architecture rurale, t. 3, 1979.

- Christian Lassure, « Les Cabanes » à Gordes (Vaucluse) : architecture et édification, dans L'architecture vernaculaire rurale, supplément No 2, 1980.

- Guy Barruol, Pierre Viala, Le village des bories à Gordes dans le Vaucluse, Pierre Viala éditeur, Gordes, 1981 (6e édition), non paginé (24 p.) (réédition de la plaquette de 1976, augmentée d'un texte de Guy Barruol).

- Pierre Coste, Pierre Martel, Pierre sèche en Provence, Les Alpes de Lumière, 1986.

- Christian Lassure (texte et dessins), Dominique Repérant (photos), Cabanes en pierre sèche de France, Edisud, 2004.

Article connexe

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Site internet officiel du Village des Bories

- Problèmes d'identification et de datation d'un hameau en pierre sèche : « le village des bories » à Gordes (Vaucluse)

- Les cabanes ou les Savournins Bas — alias « le village des bories » — à Gordes, en Vaucluse - divers plans, cartes et photos du site.