Collioure

Collioure [kɔljuʁ] (en catalan : Cotlliure) est une commune française située sur le littoral méditerranéen du département des Pyrénées-Orientales. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Roussillon, une ancienne province du royaume de France, qui a existé de 1659 jusqu'en 1790 et qui recouvrait les trois vigueries du Roussillon, du Conflent et de Cerdagne.

| Collioure | |||||

| |||||

.svg.png.webp) Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Pyrénées-Orientales | ||||

| Arrondissement | Céret | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris | ||||

| Maire Mandat |

Guy Llobet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 66190 | ||||

| Code commune | 66053 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Colliourencs, Colliourenques | ||||

| Population municipale |

2 400 hab. (2020 |

||||

| Densité | 184 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 42° 31′ 36″ nord, 3° 04′ 53″ est | ||||

| Altitude | Min. 0 m Max. 655 m |

||||

| Superficie | 13,02 km2 | ||||

| Type | Commune rurale et littorale | ||||

| Unité urbaine | Saint-Cyprien (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de la Côte Vermeille | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Orientales

Géolocalisation sur la carte : Occitanie

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | collioure.fr | ||||

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Ravaner et par deux autres cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (la « côte rocheuse des Albères »), un espace protégé (le « Pla de Las Forques ») et huit zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Collioure est une commune rurale et littorale qui compte 2 400 habitants en 2020. Elle est dans l'agglomération de Saint-Cyprien. Ses habitants sont appelés les Colliourencs ou Colliourencques.

Au dernier recensement de 2020, la commune comptait 2 400 habitants.

La commune est célèbre pour son site géographique et son patrimoine, qui a séduit de nombreux artistes.

Géographie

Localisation

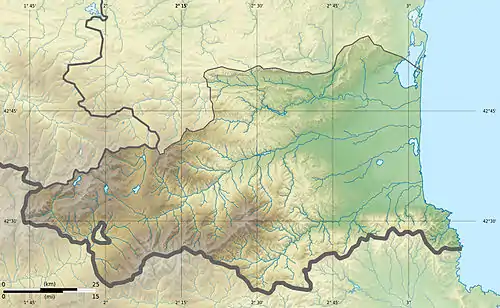

La commune de Collioure se trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie[I 1].

Elle se situe à 24 km à vol d'oiseau de Perpignan[1], préfecture du département, à 27 km de Céret[2], sous-préfecture, et à 5 km d'Argelès-sur-Mer[3], bureau centralisateur du canton de la Côte Vermeille dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[I 1]. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Saint-Cyprien[I 1].

Les communes les plus proches[Note 1] sont[4] : Port-Vendres (2,2 km), Argelès-sur-Mer (5,2 km), Banyuls-sur-Mer (6,2 km), Saint-André (9,3 km), Sorède (10,2 km), Latour-Bas-Elne (11,0 km), Palau-del-Vidre (11,1 km), Cerbère (11,4 km).

Sur le plan historique et culturel, Collioure fait partie de l'ancienne province du royaume de France, le Roussillon, qui a existé de 1659 jusqu'à la création du département des Pyrénées-Orientales en 1790[5] et qui recouvrait les trois vigueries du Roussillon, du Conflent et de Cerdagne[6].

Collioure est entourée[Carte 1] - [7] des communes (en commençant par l'est, puis dans le sens des aiguilles d'une montre) de Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Argelès-sur-Mer.

Le Col de Mollo sur la route D86 au-dessus de Collioure, à la limite entre la commune de Collioure et la commune de Port-Vendres. Au loin en bas : la ville de Collioure.

Le Col de Mollo sur la route D86 au-dessus de Collioure, à la limite entre la commune de Collioure et la commune de Port-Vendres. Au loin en bas : la ville de Collioure. Le hameau du Rimbau, vue vers le nord. La limite de la commune passe le long du fond de la vallée, avec la commune d'Argelès-sur-Mer à gauche.

Le hameau du Rimbau, vue vers le nord. La limite de la commune passe le long du fond de la vallée, avec la commune d'Argelès-sur-Mer à gauche.

Géologie et relief

La commune est classée en zone de sismicité 3, correspondant à une sismicité modérée[8].

Hydrographie

La ville de Collioure est traversée par plusieurs torrents : le Douy (ou Dui), le Coma Xeric, le Correc d'en Baus, le Ravaner (formant la limite avec Argelès-sur-Mer), venant des montagnes alentour et des fossés des vignes. Ils ne coulent en général que lorsque des pluies arrosent la région ; de ce fait ils sont régulièrement à sec et leur lit sert de parcs de stationnement et de rues (comme le Coma Xeric, le Dui, les ruisseaux de la Cadenisse/Caganisse et du Cagareil à la rue Voltaire). Mais il arrive qu'ils débordent lors d'orages, inondant les maisons voisines et emportant des véhicules dans le port.

Plage et digue.

Plage et digue. La plage.

La plage. La partie sud de Collioure.

La partie sud de Collioure. Collioure en 1981

Collioure en 1981

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[9]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[10].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[9].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[12] complétée par des études régionales[13] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Banyuls-sur-Mer », sur la commune de Banyuls-sur-Mer, mise en service en 1958[14] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[15] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 16,3 °C et la hauteur de précipitations de 826,3 mm pour la période 1981-2010[16]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Perpignan », sur la commune de Perpignan, mise en service en 1924 et à 24 km[17], la température moyenne annuelle évolue de 15,4 °C pour la période 1971-2000[18], à 15,7 °C pour 1981-2010[19], puis à 16,1 °C pour 1991-2020[20].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[21] - [22]. Dans ce cadre, la commune fait partie[23]. Un espace protégé est présent sur la commune : le « Pla de Las Forques », un terrain acquis par le Conservatoire du Littoral, d'une superficie de 10,9 ha[24] - [25].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 5]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : la « côte rocheuse des Albères »[27], d'une superficie de 536 ha, un site remarquable de falaises maritimes schisteuses, riches en espèces endémiques, et correspondant à des associations spécifiques du Roussillon et de la Catalogne[28].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

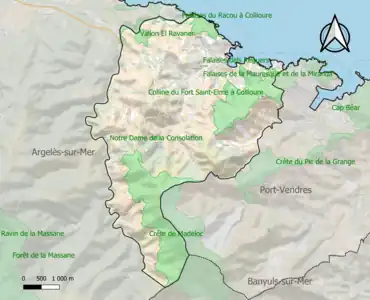

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Sept ZNIEFF de type 1[Note 6] sont recensées sur la commune[29] :

- la « colline du Fort Saint-Elme à Collioure » (97 ha), couvrant 2 communes du département[30] ;

- la « crête de Madeloc » (285 ha), couvrant 3 communes du département[31] ;

- la « crête du pic de la Grange » (68 ha), couvrant 2 communes du département[32] ;

- les « falaises dels Reguers » (2 ha)[33] ;

- les « falaises du Racou à Collioure » (31 ha), couvrant 2 communes du département[34] ;

- « Notre Dame de la Consolation » (1 ha)[35] ;

- le « vallon El Ravaner » (19 ha), couvrant 2 communes du département[36] ;

et une ZNIEFF de type 2[Note 7] - [29] : les « versants littoraux et côte rocheuse des Albères » (7 986 ha), couvrant 5 communes du département[37].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Collioure.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Collioure est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [38] - [I 2] - [39]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Cyprien, une agglomération intra-départementale regroupant 14 communes[I 3] et 60 792 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[I 4] - [I 5]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 6] - [I 7].

La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[40]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[41] - [42].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (56,9 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (57,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (49 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (22,5 %), zones urbanisées (11,8 %), zones agricoles hétérogènes (7,9 %), forêts (5,5 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (3,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,1 %)[43].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Voies routières

Collioure est contournée à l'ouest par la route départementale 914, anciennement route nationale 114, aménagée en route express dans les années 1990 (auparavant, la route traversait l'agglomération). Cette route départementale, qui constitue l'axe routier majeur de la Côte Vermeille, permet au nord l'accès à Elne et Perpignan, et au sud à Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer, Cerbère, puis la frontière espagnole.

Voies ferroviaires

La ville est desservie par la SNCF en gare de Collioure, point d'arrêt sur la ligne ferroviaire Narbonne - Portbou. Des trains TER Occitanie et Intercités y marquent l'arrêt, assurant des liaisons vers Cerbère et Portbou au sud, Perpignan, Narbonne (entre autres) au nord[44].

Transports

La ligne 540 du réseau régional liO relie la commune à la gare de Perpignan et à Cerbère.

Risques majeurs

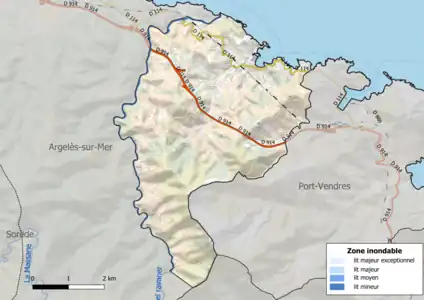

Le territoire de la commune de Collioure est vulnérable à différents aléas naturels : inondations, climatiques (grand froid ou canicule), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier, le risque radon[45] - [46].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par crue torrentielle de cours d'eau. La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Perpignan-Saint-Cyprien, regroupant 43 communes du bassin de vie de l'agglomération perpignanaise, un des 31 TRI qui ont été arrêtés le sur le bassin Rhône-Méditerranée. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[47]. Du fait de son exposition marine, la commune est soumise également à un risque d'effondrement de falaise et de submersion marine, due à l'action conjuguée de la montée des eaux par surélévation du plan d’eau lors des tempêtes attaquant la côte et de l’action dynamique de la houle[48]. A ce titre, la commune fait partie des 126 communes jugées en 2022 prioritaires au niveau national en matière de vulnérabilité à la submersion marine et devra réaliser la cartographie de l'évolution du trait de côte à 30 et 100 ans. Dans les zones exposées à l'horizon de 30 ans, les nouvelles constructions seront interdites, mais avec des exceptions pour l'extension de bâtiments existants ou l'installation de services publics et de nouvelles activités économiques nécessitant la proximité immédiate de la mer[49] - [50].

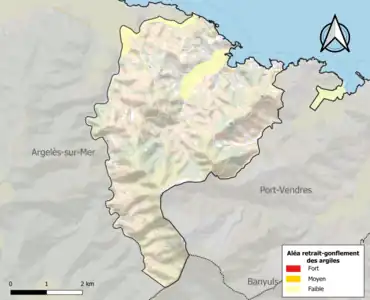

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont soit des mouvements liés au retrait-gonflement des argiles, soit des glissements de terrains, soit des chutes de blocs[51]. Une cartographie nationale de l'aléa retrait-gonflement des argiles permet de connaître les sols argileux ou marneux susceptibles vis-à-vis de ce phénomène[52].

Ces risques naturels sont pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais d'un plan de prévention des risques inondations et mouvements de terrains[53].

Carte des zones inondables.

Carte des zones inondables. Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une route à fort trafic et une ligne de chemin de fer. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[54].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Toutes les communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Collioure est classée en zone 2, à savoir zone à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments[55].

Toponymie

En catalan, le nom de la commune est Cotlliure [kuʎˈʎiwrə][56].

Il apparaît dès le VIIe siècle sous la forme Caucholiberi et, dans un manuscrit de Julien II de Tolède, Castrum Caucoliberi. La forme évolue ensuite, le village étant nommé surtout Cochliure ou Cocliure (XIIIe siècle et XIVe siècle), peu à peu supplantées par Copliure ou Cobliure et, au XIXe siècle, Cotlliure. En français, il est nommé Coulieure en 1481. Le nom Saint-Michel a également été proposé en 1475, à l'époque où le Roussillon faisait partie du royaume de France[57].

L'origine du nom de la commune provient de deux mots : Kauk et Illiberre. Kauk est une racine pré-latine, ibère ou basque, qui porte l'idée de forme arrondie, parfois utilisée pour désigner des baies ou anses de bord de mer. Illiberre ou Illiberis est l'ancien nom de l'actuelle Elne, une commune située une douzaine de kilomètres au nord-ouest de Collioure, qui était déjà une cité réputée au VIe siècle av. J.-C. Le nom de Collioure signifie donc « le port d'Illiberis », avec l'idée d'une baie, ce qui correspond à l'actuelle configuration des lieux, le vieux port de Collioure se trouvant au fond d'une anse arrondie[57].

Il est intéressant de noter que même si le deuxième élément du nom, lliure, provient de Illiberre, il signifie aussi libre en catalan. Ce qui a conduit certains scribes à interpréter le toponyme comme étant Cot + libre, et ainsi utiliser des latinisations fantaisistes telle que Caucholiberi au VIIe siècle.

Histoire

Préhistoire

Le site de Collioure était déjà occupé par les hommes préhistoriques, si l’on en croit les divers dolmens recensés : près du hameau du Rimbau (assez bien conservé) au col del Molló (ruiné) et sans doute au lieu-dit l’Arqueta.

Moyen Âge

Le château de Collioure est déjà cité en 673, preuve du rôle stratégique et commercial tenu par la cité à l’époque wisigothique.

Le château et la ville appartiennent ensuite aux comtes de Roussillon, puis aux divers rois qui se succèdent en Roussillon : rois d’Aragon de 1172 à 1276, puis rois de Majorque jusqu’en 1343, avant de revenir aux rois d’Aragon.

Sous le règne des rois de Majorque, ceux-ci accordent à la ville de nombreux privilèges, actés dans des édits promulgués en 1207, 1237, 1253, 1274, 1277, 1288 et 1295[58]. Le château est entièrement reconstruit entre 1242 et 1280 au détriment d’une maison templière qui lui était accolée, devient résidence royale, la ville étant pour sa part le premier port du Roussillon.

Le commerce, surtout au temps des rois d’Aragon, y est intense : on exporte notamment des draps fins, de l’huile, du vin, des amandes, des noisettes, du bétail, des peaux et du fer. On importe des épices, de la garance, du pastel, de l'or, de l'argent et des esclaves[58].

Après le mariage des rois catholiques, Ferdinand V d’Aragon et Isabelle Ire de Castille, Collioure et le Roussillon tout entier passent sous la domination de la monarchie espagnole, sans qu’il y ait fusion centralisatrice.

La province est occupée de 1475 à 1481 par le roi de France Louis XI, qui fait bâtir des fortifications à Collioure, rebaptisée Saint-Michel[59], fortifications aujourd’hui dissimulées par les constructions postérieures. Son successeur, Charles VIII, rend le Roussillon à Ferdinand V, dont le successeur l’empereur Charles Quint renforce les fortifications de la ville. L'empereur décida la construction du fort Saint-Elme destiné à protéger les anses de Collioure et de Port-Vendres.

Le fort Miradou.

Le fort Miradou. Le fort et des villas vus de la digue du port.

Le fort et des villas vus de la digue du port. Le château royal.

Le château royal.

Époque moderne

En 1642, la ville est prise par les armées de Louis XIII, avant d’être annexée officiellement à la France en 1659 par le traité des Pyrénées sous Louis XIV. Les troupes françaises utilisent la plage de l'Ouille comme port de débarquement, attaquent par le Pla de las Fourques, prennent le fort Sainte-Thérèse puis le Château royal. Ils ont recours aux mortiers et à des mines de siège.

Le rôle stratégique de Collioure est redéfini par Vauban, qui voulant en faire une ville de garnison, rase la vieille ville pour accroître le château, fortifie le Pla de las Fourques (Fort carré et Fort rond) et réaménage les forts : Saint-Elme et le Mirador (anciennement fort Sainte-Thèrése). La population, menacée de déportation à Port-Vendres, obtient de reconstruire la ville à son emplacement actuel. L’église, dotée d’un clocher aménagé dans une ancienne tour de guet de l’époque majorquine, est consacrée au début du XVIIIe siècle.

Révolution française

Au début de la Révolution (entre 1790 et 1794), Collioure annexe la commune éphémère de Fort-Saint-Elme[60].

En 1793, la ville est occupée par les troupes espagnoles, et reprise par le général Dugommier en après des combats très durs contre les troupes espagnoles et loyalistes au roi de France (Légion de la Reine).

Époque contemporaine

.jpg.webp)

La commune de Port-Vendres est créée le à partir de territoires distraits des communes de Collioure et de Banyuls-sur-Mer[61].

Tout au long du XIXe siècle, on note un important essor économique lié à l’expansion de la pêche, succès des anchois de Collioure, et à la production viticole. Ce progrès s’essouffle cependant au début du XXe siècle : après un maximum de 3 846 habitants en 1857, on tombe à 2 830 habitants en 1901, soit une perte de 1 000 habitants en une cinquantaine d’années. Le développement de Port-Vendres y est sans doute pour beaucoup.

Le , Collioure subit un événement climatique exceptionnel, observé par le botaniste Charles Naudin, et reçoit un mètre de neige en une journée. De nombreux vergers et plantations de chênes-lièges sont détruits[62].

En 1939, avec la défaite du camp républicain durant la guerre d'Espagne, des centaines de milliers d’Espagnols se réfugient en France : c’est la Retirada. Les Républicains sont parqués dans des camps aux dimensions largement sous-évaluées. Une unité de cavalerie de l’armée populaire de la République espagnole arrivée entière y est internée en février, avant d’être transférée au camp d'Argelès. Le château est alors utilisé comme camp disciplinaire[63] pour interner ceux considérés comme les plus dangereux. Certains communistes et anarchistes sont internés au « camp spécial » de Collioure, installé au château et commandé par un ancien légionnaire. Près de mille hommes passent par ce camp, comparable à un bagne et où les prisonniers sont traités comme des sous-hommes[64]. Le traitement réservé aux Espagnols soulève un scandale, plus d’une centaine d’entre eux étant morts en quelques mois[63], avant qu’il ne ferme en et qu’ils ne soient transférés au camp du Vernet[64]. Le poète espagnol Antonio Machado se réfugie à Collioure, malade, en , et y meurt le 22[65].

Durant l'occupation allemande, un mur de béton armé (existant encore) est élevé sur la plage du faubourg, un canon est installé sur le balcon du château royal, d'autres sont installés au-dessus de la plage de la Balette avec un blockhaus et sur la route de Port-Vendres à Collioure. Des blockhaus, toujours visibles actuellement, sont aussi construits derrière le fort Miradou. Les Allemands réquisitionnent une maison au 31, route impériale, à l'époque la seule maison à cet endroit. Le fort Saint-Elme est aussi réquisitionné, par la marine, la collection d'armes du propriétaire est pillée et certaines parties du fort incendiées.

Politique et administration

Canton

En 1790, la commune de Collioure devient le chef-lieu du canton de Collioure. Celui-ci est supprimé en 1801 et la commune rejoint alors le canton d'Argelès. Elle est ensuite rattachée en 1973 au canton de la Côte Vermeille, qu'elle ne quitte plus par la suite[61] - [60].

À compter des élections départementales de 2015, la commune demeure dans le canton de la Côte Vermeille, déjà existant mais entièrement reconfiguré.

Liste des maires

Population et société

Démographie ancienne

La population est exprimée en nombre de feux (f) ou d'habitants (H).

Note :

- 1774 et 1789 : pour "Collioure et Port-Vendres"

Démographie contemporaine

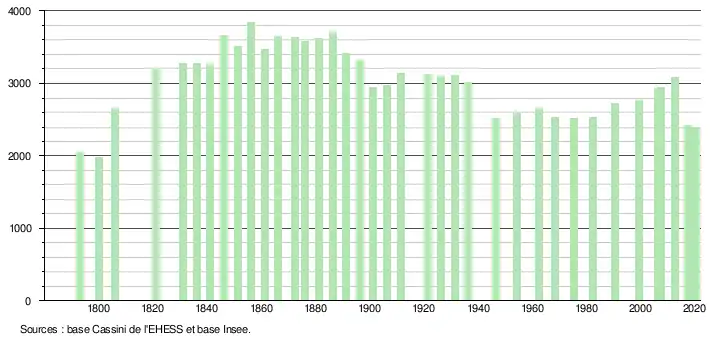

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[71]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[72].

En 2020, la commune comptait 2 400 habitants[Note 9], en diminution de 21,21 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Orientales : +3,52 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune compte une école maternelle et une école élémentaire.

Manifestations culturelles et festivités

- Fête patronale et communale : du 15 au [78] ;

- Pèlerinage à l'ermitage de Notre-Dame-de-Consolation : [78] ;

- Procession de la Sanch : Vendredi saint[78].

Chaque année, les fêtes de la Saint Vincent se déroulent dans les rues de Collioure, du 15 au

Historiquement, la procession sur mer du constituait l’événement majeur des fêtes. La première eut lieu le , afin de célébrer l’arrivée dans la ville des reliques de Saint Vincent. Cette célébration eut alors lieu chaque année jusqu’à l’instauration de la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905. Depuis 2001 (à l’occasion du tricentenaire des fêtes), la procession sur mer a lieu à nouveau ; un feu d’artifice est tiré à l’occasion.

La ville est membre du l’Union des villes taurines françaises. La dernière Corrida a eu lieu en ; les arènes ont été vendues et remplacées par un parking début 2012.

Fin juin, la commune reçoit un concours international de piano[79].

Sports

La ville de Collioure a accueilli l'édition 2013 du Raid Centrale Paris, qui a fêté ses 15 ans avec un feu d'artifice dans le port de Collioure.

Lieux de culte

Collioure compte une église et un temple protestant de l'église reformée de France.

- L'église Notre-Dame des Anges à Collioure

Église Notre-Dame des Anges de Collioure à l'aube.

Église Notre-Dame des Anges de Collioure à l'aube. Panorama de l'église Notre-Dame des Anges.

Panorama de l'église Notre-Dame des Anges. Autre vue.

Autre vue.

Le temple.

Le temple.

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 1 262 ménages fiscaux[Note 10], regroupant 2 291 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 22 300 €[I 8] (19 350 € dans le département[I 9]). 53 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 11] (42,1 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 10] | 9,3 % | 8,2 % | 12 % |

| Département[I 11] | 10,3 % | 12,9 % | 13,3 % |

| France entière[I 12] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 1 160 personnes, parmi lesquelles on compte 70,4 % d'actifs (58,4 % ayant un emploi et 12 % de chômeurs) et 29,6 % d'inactifs[Note 12] - [I 10]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3] - [I 13]. Elle compte 1 141 emplois en 2018, contre 1 220 en 2013 et 1 214 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 696, soit un indicateur de concentration d'emploi de 164 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 37,9 %[I 14].

Sur ces 696 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 413 travaillent dans la commune, soit 59 % des habitants[I 15]. Pour se rendre au travail, 62,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 2,4 % les transports en commun, 26,6 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 8,5 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 16].

Revenus de la population et fiscalité

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 25 341 €[I 17].

Viticulture

De nombreux vins y sont produits : l'AOC Collioure (en rouge, blanc et rosé), les AOC Grand Roussillon, Muscat de Rivesaltes, Banyuls grand cru et l'IGP Côte Vermeille[80]. En plus de quelques producteurs indépendants, de nombreux vignerons se sont regroupés dans une cave coopérative, Le Dominicain, installée depuis 1926 dans l'ancienne église du couvent des dominicains[81].

Salaison et commerce de l'anchois

.jpg.webp)

Des nombreuses entreprises de salaison et vente d'anchois de Collioure, une spécialité locale, installées dans la ville jusqu'au milieu du siècle dernier, seules deux existent encore : les Anchois Roque et les Anchois Desclaux.

Culture locale et patrimoine

Monuments et lieux touristiques

La ville de Collioure contient huit édifices comportant au moins une protection au titre des monuments historiques[82].

.JPG.webp)

Architecture religieuse

- Église Notre-Dame-des-Anges (

Classé MH (1923, Église et tour attenante qui lui sert de clocher)) : construite entre 1684 et 1691 dans un style gothique méridional. Elle est, avec son célèbre clocher, ancien phare médiéval, pratiquement entourée par la mer sur ses trois côtés ;

Classé MH (1923, Église et tour attenante qui lui sert de clocher)) : construite entre 1684 et 1691 dans un style gothique méridional. Elle est, avec son célèbre clocher, ancien phare médiéval, pratiquement entourée par la mer sur ses trois côtés ; - Chapelle de la Mère de Dieu du Bon Succès de Collioure.

- Ancien couvent des Dominicains (

Classé MH (1928))[83] ;

Classé MH (1928))[83] ;  Inscrit MH (2008, Église, vestiges du couvent))[83]: fondé en 1290 et en partie détruit lors de la Révolution. Il en reste notamment une église qui daterait du XIVe siècle et des fragments de son cloître remontés dans le parc du Musée d’Art moderne de Collioure;

Inscrit MH (2008, Église, vestiges du couvent))[83]: fondé en 1290 et en partie détruit lors de la Révolution. Il en reste notamment une église qui daterait du XIVe siècle et des fragments de son cloître remontés dans le parc du Musée d’Art moderne de Collioure; - Chapelle Saint-Vincent de Collioure : construite en 1701 à l’arrivée des nouvelles reliques de saint Vincent, la chapelle était située à l’origine sur un îlot rocheux, avant que celui-ci ne soit relié à la terre ferme par une digue dans les années 1880 ;

- Ermitage de Notre-Dame-de-Consolation, attenant à une chapelle, religieux d’abord, laïc après la révolution ;

- Chapelle de la Creu de la Forca et son calvaire, mentionnés lors du siège de 1642 ;

- Une croix de cimetière du XVIe siècle (

Classé MH (1912)).

Classé MH (1912)). - Temple de l'église protestante unie de France de Collioure.

L’église Notre-Dame-des-Anges (au premier plan) et la chapelle Saint-Vincent (au second plan à droite)

L’église Notre-Dame-des-Anges (au premier plan) et la chapelle Saint-Vincent (au second plan à droite) Église Notre-Dame-des-Anges : autel saint Vincent

Église Notre-Dame-des-Anges : autel saint Vincent Le maître-autel de l’église

Le maître-autel de l’église L’ermitage Notre-Dame de consolation : vue extérieure

L’ermitage Notre-Dame de consolation : vue extérieure L’ermitage Notre-Dame de consolation : vue extérieure de la chapelle

L’ermitage Notre-Dame de consolation : vue extérieure de la chapelle L’ermitage Notre-Dame de consolation : vue intérieure de la chapelle

L’ermitage Notre-Dame de consolation : vue intérieure de la chapelle

Architecture militaire

Collioure possède de nombreux vestiges de son passé militaire :

- le château royal de Collioure (

Classé MH (1922)), construction médiévale ayant notamment servi de résidence d'été aux rois de Majorque, puis remanié par les Habsbourgs et les Bourbons ;

Classé MH (1922)), construction médiévale ayant notamment servi de résidence d'été aux rois de Majorque, puis remanié par les Habsbourgs et les Bourbons ; - le fort Saint-Elme (

Inscrit MH (1927)), construit au XVIe siècle sous Charles Quint à partir d'une tour de garde érigée au VIIIe siècle par les Maures ;

Inscrit MH (1927)), construit au XVIe siècle sous Charles Quint à partir d'une tour de garde érigée au VIIIe siècle par les Maures ; - le Fort carré et la tour de l'Étoile (

Classé MH (1991)) ;

Classé MH (1991)) ; - le fort Miradou, remanié sous Vauban, occupé depuis les années 1960 par le Centre national d'entraînement commando (CNEC), pour ses exercices en milieu maritime ;

- le fort Dugommier (

Inscrit MH (2003)), construit vers 1844 ;

Inscrit MH (2003)), construit vers 1844 ; - le bâtiment de l'Artillerie et les remparts environnants (

Inscrit MH (1927)) ;

Inscrit MH (1927)) ; - la tour Madeloc, tour de guet du XIIIe siècle ;

- la tour de la Douane ;

- la Tourette, non visible ;

- le fort Taillefer, fin XIXe siècle ;

- des blockhaus et un mur anti-char, construits en 1943 par les forces armées du Troisième Reich.

Château royal

Château royal Fort Saint-Elme

Fort Saint-Elme.JPG.webp) Fort Dugommier

Fort Dugommier Tour de l’Étoile

Tour de l’Étoile Fort Carré

Fort Carré.JPG.webp) Tour Madeloc

Tour Madeloc

Architecture civile

- Jardin Gaston Pams

- Musée d’Art moderne de Collioure dit « Musée Peské »

- Moulin de la Cortina

Musée

- Le Musée d'Art Moderne de Collioure a été créé par le peintre Jean Peské en 1934. il possède près de 1 400 œuvres d'art moderne et contemporain[84].

Personnalités liées à la commune

- Sanche de Majorque (?-1324) : le futur roi de Majorque a épousé Marie d'Anjou à Collioure en 1302[85].

- Benoît XIII (1329-1423) : antipape, a séjourné à Collioure en 1416[86].

- François Berge (1779-1832) : général de Napoléon Ier né à Collioure.

- Charles Barberet (1805-1887) : historien, géographe, écrivain et enseignant

- Jean-Baptiste Renard de Saint-Malo (1780-1854) : historien et homme politique né à Collioure.

- Charles Naudin (1815-1899) : botaniste ayant vécu à Collioure.

- Antonio Machado (1875-1939) : poète espagnol ayant vécu, mort et enterré à Collioure durant la Retirada.

- Marie Barrère-Affre (1885-1963) : écrivain ayant vécu et morte à Collioure.

- André Rière (-) : joueur de rugby à XV né à Collioure, champion de France en 1925 avec l'U.S.A.P. et en 1929 avec Quillan.

- Jep Desclaux (1912-1988) : joueur français de rugby à XV et de rugby à XIII né à Collioure.

- René Llense (1913-2014) : joueur de football né à Collioure.

- Patrick O'Brian (1914-2000) : écrivain ayant vécu et été enterré à Collioure.

- François Bernadi ( 1922-2022) : peintre, écrivain, sculpteur, dessinateur, conteur né à Collioure

- Jacques Parizeau (1930-2015) : ancien premier ministre du Québec, possédait un vignoble dans la commune.

Artistes

Au XIXe siècle, il venait déjà des artistes-peintres et des photographes (les deux plus anciennes photos de la ville datent d'environ 1870).

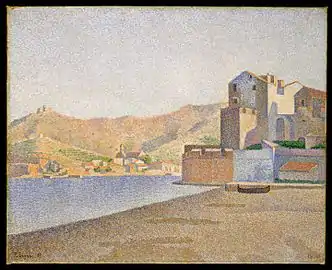

À l'été 1905, Henri Matisse vient peindre à Collioure, où, en compagnie d'André Derain, il crée le fauvisme. Un parcours dans la ville, Le Chemin du fauvisme, permet de retrouver les lieux où leurs œuvres ont été réalisées grâce à des reproductions de tableaux placées aux endroits mêmes où Matisse et Derain placérent, jadis, leur chevalet[87].

D’autres peintres suivront, notamment Albert Marquet, Juan Gris, Georges Braque, Jean Peské, Raoul Dufy, Foujita, Othon Friesz, Paul Signac, Willy Mucha, Henri Martin et son fils Claude-René Martin, Henri Vergé-Sarrat, Édouard Pignon, Pierre Jutand, Pierre Boudet, Charles Rennie Mackintosh, Philippe Jamin...

Henri Matisse arrive à Collioure en , quelques mois avant que le terme de « fauves » soit lancé par un critique d’art au salon d’automne. L’artiste a quitté Saint-Tropez et Paul Signac, bien décidé à en finir avec le pointillisme. Il invite le jeune André Derain à le rejoindre ; ce fut le départ d’une amitié et d’une collaboration féconde. Pour les deux peintres, l’été 1905 est un moment d’intense ouvrage et ils produisent énormément, en utilisant « les couleurs qui sortent du tube ». Tout dans le village les inspire : le port, le clocher, les toits et les coins des ruelles. Ils ont aussi produit six portraits et autoportraits.

En 1992, l'artiste Marc-André 2 Figueres (MA2F) installe le parcours de sculptures-cadres « Points 2 vue autour du clocher de Collioure ». L'artiste s'est aussi illustré par son interprétation « genrée » du clocher de Collioure dans son ouvrage : Théorie érotique du clocher de Collioure.

L'hostellerie des Templiers a régalé une foule d'artistes (Picasso, Dufy, Signac, Maillol…). En témoignent les quelque deux mille œuvres d'art offertes aux propriétaires.

De 1950 à 1952, Pablo Picasso y séjourne ponctuellement à la Miranda tandis que Salvador Dalí participe régulièrement aux fêtes de la ville, de 1953 à 1957.

Paul Signac : Collioure.

Paul Signac : Collioure._Paysage_de_Collioure_-_Daniel_de_Monfreid_MHT.inv.336.jpg.webp) Daniel de Monfreid : Paysage de Collioure - Musée Toulouse-Lautrec

Daniel de Monfreid : Paysage de Collioure - Musée Toulouse-Lautrec Adolphe Appian : Collioure en 1890.

Adolphe Appian : Collioure en 1890.

Blason

.svg.png.webp) |

Les armes de Collioure se blasonnent ainsi : D'azur au château d’or, ouvert et ajouré du champ, maçonné de sable, soutenu d’une mer d'argent ombrée aussi d'azur. La devise de la ville, "Cui Dominus Contulit Splendorem", signifie "Dieu lui donna la splendeur". C'est une citation tirée de la bible évoquant Judith. |

|---|

Logotype

Logo de 2002 à 2016.

Logo de 2002 à 2016. Logo depuis janvier 2016.

Logo depuis janvier 2016.

Cinéma

Des scènes des films suivants ont été tournées à Collioure :

- Le calvaire de Dona Pia d'Henry Krauss (1925) ;

- Et Satan conduit le bal de Grisha Dabat (1962) ;

- Le Petit Baigneur de Robert Dhéry (1968) ;

- Je suis heureux que ma mère soit vivante de Claude Miller (2009) ;

- Prends ta Rolls et va pointer de Richard Balducci (1981).

Télévision

- C'est pas sorcier - Paillotes et crustacés (2009)

- 40 degrés à l'ombre, divertissement estival, (1987 à 1997)

- Un livre, un jour (2001)

- La dernière barque, documentaire de François Bernadi fils, France 3 Corse (2013)

- Tramontane série télé de 5 épisodes, tournée en 1998 et diffusé sur TF1 en 1999

- Meurtres à Collioure, téléfilm de Bruno Garcia (2015)

- Mensonges, mini-série d'Alexandra Julhiet et Laurent Vignon (2021), d'après la série britannique Liar : la nuit du mensonge créée par Harry et Jack Williams.

Gastronomie

Littérature

- François Darnaudet, Les ports ont tous la même eau, Perpignan, Mare nostrum, coll. « Polars catalans », , 271 p. (ISBN 978-2-908476-55-2, BNF 41243169) : une partie du roman se déroule à Collioure.

- Nicole Yrle, Noce de lavande, éditions Cap Béar (ISBN 9782350661032)

- Romain Arazm, La Pastorale retrouvée, coll. "Premier roman", Les Presses Littéraires, 2020, 498 p. (ISBN 979-1031007090)

Musique

- Cotlliure serà sempre Cotlliure (Collioure sera toujours Collioure), chanson de Jordi Barre.

Peinture

- Parmi les peintres qui ont fréquenté Collioure, on trouve Henri Vergé-Sarrat, Jan Vakowskaï, ou encore Pierre Garcia-Fons qui a peint plusieurs toiles présentant le port de Collioure, notamment la série Collioures intemporels.

Une importante rétrospective en 1999, présentait de très nombreuses œuvres du peintre sculpteur Philippe Jamin, remplissant entièrement le Château royal.

Youtube

Dans un épisode du LP narratif - le dessous de la carte de la chaîne du bazar du grenier dans l'épisode 4 saison 2, Damas (célèbre ville au milieu de la jungle dans l'épisode) devient Collioure.

- Romain Arazm, A la lumière de Collioure, (45 min) MAZART production, YouTube, 2020. Une plongée immersive dans les liens qui unissent la cité catalane et les peintres d'hier et d'aujourd'hui.

Voir aussi

Bibliographie

- Lluís Basseda, Toponymie historique de Catalunya Nord, t. 1, Prades, Revista Terra Nostra, , 796 p.

- Besson, Pierre, Collioure à petits pas..., Argelès-sur-Mer : Massana no 47, 1988

- général Jean Caloni, Collioure. Ses origines, son passé, son rôle dans l'histoire du Roussillon, (Perpignan : Impr. J. Comet), 1938 ; reprod. anast. Le Livre d'histoire, Paris 2003 (ISBN 2-84373-319-7)

- Certain, R., Le complexe conventuel des Dominicains de Collioure, Master 2 Histoire de l'Art, sous dir. J.-P. Caillet, Paris Ouest Nanterre La Défense, 2009.

- Cortade, Eugène, Le château royal de Collioure, Collioure : Fondation de Collioure, 1987

- Cortade, Eugène, L'église de Collioure , Prades : Conflent, 1979

- Cortade, Eugène, L'ermitage de N. D. de Consolation à Collioure , Prades : Conflent nos 171-172, 1991

- Cortade, Eugène, Guide historique et touristique : Collioure, Prades : Conflent, 1952 ; 2e éd. 1958, 3e éd. 1964, 4e éd. 1988

- Cortade, Eugène, Le monastère des Dominicains de Collioure, 1290-1791, no 122, Prades: Conflent, 1983.

- abbé Joseph Falguère, Collioure : notice historique, (Perpignan : Impr. J. Payret), 1898 ; reprod. anast. Le Livre d'histoire, Paris 1991 (ISBN 2-87760-543-4)

- McPhee, Peter, Collioure et la Révolution française, Perpignan : Le Publicateur, 1989

- Mallet, G., Les cloîtres démontés de Perpignan et du Roussillon (XIIe – XIVe siècle), coll. "Perpignan, Archives, Histoires", VI, Perpignan, 2000.

- Rohault de Fleury, G., Gallia Dominica, les couvents de saint Dominique au Moyen Âge, Paris, 1903.

- Dr Sériziat et P. Soulier, Collioure et ses environs, Perpignan, 1902 ; reprod. anast. Le Livre d'histoire, Paris 2005 (ISBN 2-84373-739-7)

- Dominique Szymusiack et Joséphine Matamoros, Matisse Derain 1905, un été à Collioure, Paris, Gallimard, 2005

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Site de la mairie

- Site de l'office de tourisme

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Collioure », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.

- Collioure sur le site de l’Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[11].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[26].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- Cartes

- « Territoire de la commune de Collioure sur la carte IGN (échelle 1:136440, entouré de jaune, consulté le 5 février 2020) » sur Géoportail..

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Collioure » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Cyprien » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Collioure » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Collioure » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Collioure » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « Fichier RFDM2010COM : Revenus fiscaux localisés des ménages - Année 2010 » (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Collioure et Perpignan », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Collioure et Céret », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Collioure et Argelès-sur-Mer », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Collioure », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Carrere, J.B., Description de la Province de Roussillon, Paris, chez Lamy, , 438 p. (lire en ligne).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 222-225.

- « Limites communales de Collioure (zone entourée d’une ligne orange) », sur openstreetmap.org (consulté le ).

- « Plan séisme » (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Banyuls-sur-Mer - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Collioure et Banyuls-sur-Mer », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Banyuls-sur-Mer - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr.

- « Orthodromie entre Collioure et Perpignan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Parc national des Pyrénées - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « le « Pla de Las Forques » », sur le site du conservatoire du littoral (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Collioure », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101481 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Collioure », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « colline du Fort Saint-Elme à Collioure » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « crête de Madeloc » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « crête du pic de la Grange » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « falaises dels Reguers » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « falaises du Racou à Collioure » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « Notre Dame de la Consolation » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « vallon El Ravaner » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « versants littoraux et côte rocheuse des Albères » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Gare de Collioure », sur TER SNCF Languedoc-Roussillon (consulté le ).

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), chapitre 1 - Liste des risques par commune.

- « Les risques près de chez moi - commune de Collioure », sur Géorisques (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du tri de perpignan/saint-cyprien », sur le site du service public d’information sur l’eau et les milieux aquatiques dans le bassin Rhône-Méditerranée, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- Sciences et Avenir avec AFP, « 126 communes prioritaires face à la menace de l'érosion côtière, selon la liste publiée par le gouvernement », sur www.sciencesetavenir.fr, (consulté le )

- « Décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral », sur le journal officiel (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Plans de Préventions des Risques naturels - Base de données actualisée à septembre 2020 », sur georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 3 - chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « cartographie des risques d'inondations du tri de perpignan/saint-cyprien », (consulté le )

- (ca)(fr)Institut d’Estudis Catalans, Université de Perpignan, Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord, Barcelone, (lire en ligne).

- Basseda 1990, p. 401, 402.

- Guide du Roussillon et de l'Andorre : touristique, historique, social, économique, Perpignan, Sud Roussillon, , 286 p..

- Lettres patentes de Louis XI, Plessis-du-Parc-lèz-Tours, mai 1481 (lire en ligne).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Jean-Pierre Pélissier, Paroisses et communes de France : dictionnaire d'histoire administrative et démographique, vol. 66 : Pyrénées-Orientales, Paris, CNRS, , 378 p. (ISBN 2-222-03821-9).

- Fabricio Cárdenas, 66 petites histoires du Pays Catalan, Perpignan, Ultima Necat, coll. « Les vieux papiers », , 141 p. (ISBN 978-2-36771-006-8, BNF 43886275).

- Mesquida, op. cit., p. 40

- Monica Gruszka, « Collioure, prélude à l’infamie », À contretemps : bulletin de critique bibliographique, , consulté le

- Evelyn Mesquida, La Nueve, . Ces républicains espagnols qui ont libéré Paris, Paris, Le Cherche-Midi, 2011, collection « Documents ». (ISBN 978-2-7491-2046-1), p. 37

- Liste des maires de Collioure sur le site MairesGenWeb

- Fabricio Cardenas, Vieux papiers des Pyrénées-Orientales, Démission du maire de Collioure en 1885, 31 octobre 2014

- Préfecture des Pyrénées-Orientales, Liste des maires élus en 2008, consultée le 22 juillet 2010.

- Réélection 2014 : [PDF] « Liste des maires du département des Pyrénées-Orientales à la suite des élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 », sur http://la-clau.net.

- « Cadaquès – Collioure/ Jumelage : acte II… », ouillade.eu, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- Michel de La Torre, Pyrénées-Orientales : Le guide complet de ses 224 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », (ISBN 2-7399-5066-7).

- site du Concours International de piano Alain Marinaro et de la Fête du piano de Collioure.

- Placido Llorca, « http://www.vin-vigne.com/commune/Collioure-66190.html », sur Vin Vigne, (consulté le ).

- « Cave En Ligne - Cellier Des Dominicains », sur Cellier des Dominicains (consulté le ).

- « Base Mérimée » (consulté le ).

- « Ancienne église et ancien couvent des Dominicains », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- http://www.collioure.net/museedartmoderne/files/dynamic/php/accueil.php

- Ant. de Ruffi, Histoire de la ville de Marseille, 2de éd., 1696, vol. I, p. 170, qui donne toutefois la date de 1304.

- Jean-Claude Fabre et Claude-Pierre Goujet, Histoire ecclésiastique, 1691-1738, vol. 21, p. 375-376.

- Chemin du Fauvisme