Le Cros

Le Cros (en occitan Lo Cròs) est une commune française située dans le nord du département de l'Hérault en région Occitanie.

| Le Cros | |

La place du Château. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Lodève |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Lodévois et Larzac |

| Maire Mandat |

Alain, Joseph, Aimé Viala 2020-2026 |

| Code postal | 34520 |

| Code commune | 34091 |

| Démographie | |

| Gentilé | Crossiens |

| Population municipale |

56 hab. (2020 |

| Densité | 2,5 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 52′ 10″ nord, 3° 21′ 55″ est |

| Altitude | 760 m Min. 596 m Max. 879 m |

| Superficie | 22,45 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Lodève (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lodève |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par la Virenque et par un autre cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : trois sites Natura 2000 (les « gorges de la Vis et de la Virenque », le « causse du Larzac » et les « gorges de la Vis et cirque de Navacelles ») et cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Le Cros est une commune rurale qui compte 56 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 386 habitants en 1851. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Lodève.

Ses habitants sont appelés les Crossiens.

Géographie

Localisation

Communes limitrophes

Géologie et Relief

La commune étant situé dans un creux, elle est bordée de collines et de gorges. Souvent les sommets de ces hauteurs servent de séparations communales.

Au nord se situent les gorges de la Virenque avec la Fontaine des trois évêques (autrefois appelée la source des Fontenilles), point précis de la jonction des 3 départements : Hérault, Gard et Aveyron[1] ; à l'est est situé le Pic de la Buissonnade (833 m) et le Pioch des Mounios (796 m) ; au sud on trouve le Puech Fulcrand (850 m) et la Guynée (795 m) ; à l'ouest on rencontre Le Mont Estremal (768 m), le Serre de Limounesque (808 m) et le Pic de l'Aramount (879 m) qui est le point culminant de la commune et de tout le Larzac méridional[2].

Le Cros se situe en zone de sismicité 1 (sismicité très faible)[3].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat de montagne » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[4].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Alzon », sur la commune d'Alzon, mise en service en 1998[9] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[10] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 11,4 °C et la hauteur de précipitations de 1 312,7 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Millau », sur la commune de Millau, dans le département de l'Aveyron, mise en service en 1964 et à 34 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 10,7 °C pour la période 1971-2000[13], à 10,9 °C pour 1981-2010[14], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[15].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4].

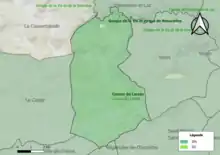

Un site Natura 2000 a été défini sur la commune tant au titre de la directive oiseaux, que de la directive habitats, le « causse du Larzac »[17]. D'une superficie de 29 556 ha, il fait partie des causses méridionaux, un ensemble régional original unique en Europe. Il est le plus grand ensemble de formations herbeuses sèches semi-naturelles en France et abrite un grand nombre d’espèces endémiques. Ce site abrite 17 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire pour la plupart liées pour leur reproduction et/ou leur alimentation aux milieux ouverts (dont le Bruant ortolan, le Pipit rousseline, l'Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur, etc… en effectifs bien représentées par rapport à la moyenne nationale)[18] - [19].

Un autre site est défini au titre de la directive habitats : les « gorges de la Vis et de la Virenque », d'une superficie de 5 501 ha, un grand site régional qui entaille et sépare l'ensemble des grands causses méridionaux. Il présente deux intérêts majeurs : des habitats aquatiques et des ripisylves, avec six espèces de l'annexe II et des habitats de rochers avec des chauves-souris, les pentes avec de grands éboulis et des pentes boisées de hêtraie calcicole[20]

et un au titre de la directive oiseaux[17] : les « gorges de la Vis et cirque de Navacelles », d'une superficie de 20 277 ha, qui offrent aux oiseaux les milieux nécessaires à la reproduction, à l’hivernage ou au repos en phase migratoire. Il compte, à différentes périodes de l’année, un grand nombre d’espèces remarquables à l’échelle européenne[21].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

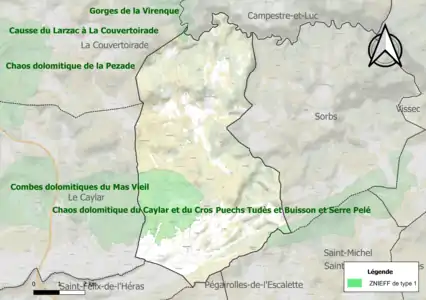

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Trois ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[22] :

- le « chaos dolomitique du Caylar et du Cros » (625 ha), couvrant 2 communes du département[23] ;

- les « gorges de la Virenque » (1 202 ha), couvrant 4 communes dont deux dans l'Aveyron, une dans le Gard et une dans l'Hérault[24],

- les « puechs Tudès et Buisson et serre Pelé » (394 ha), couvrant 4 communes dont une dans le Gard et trois dans l'Hérault[25] ;

et deux ZNIEFF de type 2[Note 6] - [22] :

- le « causse et contreforts du Larzac et montagne de la Séranne » (44 035 ha), couvrant 33 communes dont une dans l'Aveyron, deux dans le Gard et 30 dans l'Hérault[26] ;

- les « gorges de la Vis et de la Virenque » (9 620 ha), couvrant 16 communes dont dix dans le Gard et six dans l'Hérault[27].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 au Cros.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Le Cros est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [28] - [I 1] - [29].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lodève, dont elle est une commune de la couronne[Note 8]. Cette aire, qui regroupe 19 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 2] - [I 3].

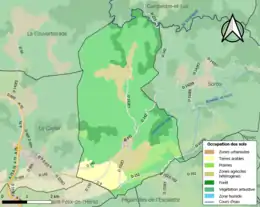

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (74,6 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (71,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (60 %), forêts (14,6 %), zones agricoles hétérogènes (11,8 %), terres arables (7,3 %), prairies (6,2 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune du Cros est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité très faible)[31]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[32].

Le Cros est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 9] - [33].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 32 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 66 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 2 sont en en aléa moyen ou fort, soit 3 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[34] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[35].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1992 et 2014.

Toponymie

« Cros » est issu de l'occitan cros, du roman cros, croz, crotz, du bas latin crosum, crotum emprunté au gaulois croso (« creux, cavité »)[36].

La commune est souvent nommée Le Cros d'Alajou[37] - [38].

« Alajou » : D'après l'histoire, une bataille légendaire livrée par les autochtones contre l'envahisseur romain aurait eu lieu dans une plaine entre les communes du Cros, de Saint Félix de l'Héras et du Caylar. Les romains vainqueurs, auraient élevé un autel immense sur une butte en l'honneur de Jupiter : Ara Jovis, avec le temps ce nom serait devenu Alajou. Cet éminence serait située aux abords de la grande route actuelle au niveau de l'intersection du chemin du Caylar à Saint-Michel avec celui allant au Cros[39] - [40].

Ce toponyme désigne donc pendant plusieurs siècles ce tènement, et plus généralement une partie du plateau (du Caylar à Saint Maurice), où les villages le portaient en suffixe et le portent encore pour certain.

Cette origine du toponyme a été contredite par F.R. Hamlin[41].

Plus antérieurement encore, la paroisse était appelée Sainte-Marie-de-Prunet.

Histoire

Préhistoire

Depuis la Préhistoire, le lieu a été occupés par les hommes. Des vestiges ont été découverts.

On dénombre 3 menhirs : celui du Rajolas, celui du Pas de Pertus et celui des Cauvarels et 4 dolmens : les 2 du Mont Estrémal, celui de Corombel et celui des Sotchs[42].

La grotte des Mounios au Nord-Est de la commune, a également été occupée pendant le Néolithique final, elle avait la double fonction de grotte-citerne et de grotte sépulcrale. Du mobilier a été découvert. (plus tard elle fût utilisée comme cave d'affinage de fromage de brebis, devant l'entrée de la grotte se trouve un bâtiment ruiné qui daterait du XVIe siècle.

Époque Romaine

Une bataille légendaire livrée par les autochtones contre l'envahisseur romain aurait eu lieu dans une plaine entre les communes du Cros, de Saint Félix de l'Héras et du Caylar (plus tard appelé le plo d'Alajou). Les romains, vainqueurs, auraient élevé un autel immense sur une butte en l'honneur de Jupiter : Ara Jovis , avec le temps ce nom serait devenu Alajou. Cet éminence située aux abords de la grande route actuelle au niveau de l'intersection du chemin du Caylar à Saint-Michel avec celui allant au Cros, faite de mains d'hommes faisait, du nord au sud environ 152 mètres et de l'est à l'ouest 223 mètres. Elle fût amoindrie au moment de la construction de la grande route (aujourd'hui la RD9)[43].

Plusieurs sites gallo-romains ont été répertoriés et localisés.

Moyen Âge

On le trouve écrit sous la forme Crocho en 804 dans le Cartulaire de Gellone[44].

Durant le Moyen Âge, vers les XIe et XIIIe siècles, le territoire de la commune actuelle qui se situait au cœur de l'ancienne viguerie carolingienne du Pays d'Alajou [In Yaice Alagone ][45], était composé de plusieurs villæ attestées dès l'an 988 : Crosos [Le Cros][46], Pruneto [Prunet] (lieu ou se situait l'église paroissiale)[47], Grassino [Graissan][48], Monte Vinairoso [?] ; également des mansus qui en dépendaient : Calmels (mentionné en 1206)[49], Falgueirollis, Cumba Rubea, Fontanillis, Petito, Peyronencho (mentionnés vers 1162)[50] (ces 3 dernières manses appartenaient à Aldebert Segnoret, chanoine à Lodève qui les céda à l'Evêché de Lodève en 1265), Martene (en 1210)[51], Grimaldeiras/Grimaldenca (mentionné en 1140)[52],...{il est difficile aujourd'hui de localiser certaines de ces manses}.; le territoire comptait également l'Hospital de Aussarram avec sa chapelle Ma Dona Sancta Mariae della Tregena et son cimetière, fondés vers 1188 par Claude Alzaram, qui avait pour vocation l'assistance des plus démunis, l'accueil des pèlerins et des voyageurs[53].

L'église paroissiale était Beate Mariae de Pruneto nommée aussi Sancte Mariae de Pruneto [Notre-Dame-de-Prunet ou Sainte-Marie-de-Prunet] située à côté de Villa Pruneto. Elle est mentionnée en 1135, et appartenait à l'abbaye de Joncels. Ce n'est qu'en 1210 que Bernard De Magalas, abbé de Joncels en fait don avec ses dîmes et ses prémices à "Pierre IV" Raymond De Montpeyroux, évêque de Lodève[51]. En 1294, Gaucelin De La Garde, évêque de Lodève achète à Philippe IV le Bel, Roi de France la moitié de la juridiction de Lauroux et du Cros. C'est à ce moment-là que la paroisse Sainte-Marie-de-Prunet passe sous la protection mais aussi sous le pouvoir du Diocèse de Lodève (Dioecesis Lotevensis), l'évêque étant haut-justicier et seigneur du Cros ; et ce, pendant tout le Moyen Âge.

Temps modernes et contemporains

C'est à la fin du XVIe siècle, que la seigneurie ecclésiastique du Cros, tombe dans le patrimoine laïque des seigneurs, lorsque l'évêque René De Birague la vend à Jacques d'Albesquier en 1577 pour 1 370 livres ; puis revendue par sa veuve à Pierre De Julien, seigneur du Cros. Ce dernier est, sans doute, à l'origine de la modification du château du Cros, ancienne résidence d'été des évêques de Lodève (vers 1617). C'est en 1627 que la seigneurie passe et demeure pendant un siècle aux mains de la famille De La Treilhe, seigneurs de Fozières et du Cros. En 1723 Jean François De La Treilhe De Fozières vend à Antoine De Mazerand, major général de cavalerie, et à son neveu Pierre la seigneurie du Cros. Antoine Henry De Mazerand, le fils de Pierre est seigneur du Cros en 1770. En 1789, l'écuyer Pierre Charles Antoine De Neyrac, petit cousin et héritier de Henry De Mazerand est seigneur du Cros. Il est un des représentants de la noblesse dans la sénéchaussée de Béziers lors des états généraux. Il est le dernier seigneur du Cros.

Mais dès 1639, Le Cros est administré en tant que communauté : deux consuls, six conseillers politiques et douze membres du Conseil général.

Le seigneur possède un four banal (mentionné dans un compoix de 1633), et fait payer l'usage à la communauté un setier de blé ou de froment. La communauté possède un puits et trois lavognes.

Au cours des siècles, les habitations se centralisent sur un village : Le Cros [Villa Crosos] (le village actuel) ; sur 2 petits hameaux : Prunet [Villa Pruneto] qui s'appellera ensuite La Gleye (en 1602), puis La Gleyze-Yonne (en occitan: l'église éloignée, dû à son emplacement à côté de l'église Notre-Dame) et Le Mas de Grimal [mansus Grimaldeiras] (le dernier recensement dans ces deux lieux date de 1872, tous deux sont en ruines aujourd'hui) ; et sur plusieurs fermes et métairies : Calmels (seul écart encore habité) ; Sallegraissan [villa Grassino] (habité au moins jusqu'au XVIIe siècle, puis utilisé comme bergerie, en ruines de nos jours)[54]; La Barraque (ou Baraque de la Patte) (ancienne hôtellerie sur le passage de la grande route, habitée jusqu'en 1861 environ, date du percement de la route du Pas de l'Escalette, jusqu'alors simple sentier muletier; puis en ruines) ; Le Mas de Granier, (attesté dès le XVIIe siècle mais non localisé) ; Le Mas de Crassous (XVIIIe siècle).

L'Hôpital d'Ausseran ou Nosseran avec son domaine de terres nobles de 117 hectares, qui n'est plus en activité vers le XVIIe siècle, est cédé par l'évêché à l'Hôpital de Lodève en 1696[55]. Plus tard en état de ruines, seul reste la chapelle N.-D. de la Trégéna qui est modifiée et agrandie au fil des siècles pour devenir un bâtiment agricole : la Bergerie de l'Hôpital.

Jusqu'au début du XVIIe siècle, Notre-Dame-de-Prunet reste l'église paroissiale du village avec sa maison claustrale et son cimetière, ce n'est que vers 1618 qu'une nouvelle église fût construite au centre du village pour plus de commodité pour les villageois mais aussi car elle était dans un mauvais état[56]. Cette nouvelle église construite garda le nom de Notre Dame de Prunet et devint la paroissiale du village. Au milieu du xixe siècle, cette église considérée comme trop petite a été remplacée par une nouvelle construction au même endroit vers 1848. Seule une chapelle de l'ancien édifice a été conservée. Elle est nommée sous le vocable de l'église Notre-Dame de L'Assomption du Cros.

Politique et administration

Liste des maires

Labels

La commune est labellisée 1 fleur au concours des villes et villages fleuris[57].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[58]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[59].

En 2020, la commune comptait 56 habitants[Note 10], en augmentation de 3,7 % par rapport à 2014 (Hérault : +7,37 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

En 1795, il n'y avait pas d'école dans le village ; les enfants se rendaient à Saint-Michel ou à Sorbs.

En 1806, une institution libre donnait l'instruction à 25 enfants du Cros et de Sorbs ; la rétribution scolaire était de 1Fr. 25 par mois et l'instituteur recevait 5 hectolitres de froment par an.

Vers 1882, une nouvelle école mixte est construite au Cros ; dès sa création elle accueille 37 élèves. Elle ferme ses portes définitivement vers 1965 et les enfants du village allèrent alors à l'école à Saint-Michel puis au Caylar.

Manifestations culturelles et festivités

Tous les 15 août de chaque année depuis plusieurs siècles, un petit pèlerinage est organisé par les habitants du Cros et des environs, à l'ancienne église Notre-Dame de Prunet en l'honneur de la fête de l'Assomption de Marie.

Jusqu'au début du XXe siècle, environ 1910, chaque année une foire était organisée dans la commune le 20 août.

Économie

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 4] | 10 % | 3,2 % | 9,4 % |

| Département[I 5] | 10,1 % | 11,9 % | 12 % |

| France entière[I 6] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 31 personnes, parmi lesquelles on compte 81,3 % d'actifs (71,9 % ayant un emploi et 9,4 % de chômeurs) et 18,8 % d'inactifs[Note 11] - [I 4]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département, alors qu'en 2008 il était supérieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Lodève, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 7]. Elle compte 12 emplois en 2018, contre 17 en 2013 et 21 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 23, soit un indicateur de concentration d'emploi de 52 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 59,1 %[I 8].

Sur ces 23 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 9 travaillent dans la commune, soit 39 % des habitants[I 9]. Pour se rendre au travail, 65,2 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 13 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 21,7 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 10].

Activités hors agriculture

11 établissements[Note 12] sont implantés au Cros au [I 11]. Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques et des activités de services administratifs et de soutien est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 18,2 % du nombre total d'établissements de la commune (2 sur les 11 entreprises implantées au Le Cros), contre 17,1 % au niveau départemental[I 12].

Agriculture

La commune est dans le Causses du Larzac, une petite région agricole occupant une partie du nord du département de l'Hérault[63]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 14] sur la commune est l'élevage d'équidés et/ou d' autres herbivores[Carte 4]. Trois exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 15] (six en 1988). La superficie agricole utilisée est de 426 ha[65] - [Carte 5] - [Carte 6].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le Château du Cros date des XVIe et XVIIe siècles, de plan massé. Il est flanqué de deux tours (propriété privée).

- Le Domaine de Calmels (propriété privée).

- Les 13 croix dans la commune, et notamment La croix de pierre biface du XVIIe siècle ; seul édifice de la commune classé Monument historique[66].

- La Porte à bossage XVIIe siècle de l'ancien presbytère (aujourd'hui la mairie) ;

- L'église de L'Assomption du Cros XIXe siècle ;

- Le puits ;

- Le lion couché ;

- Le rocher percé ;

- Les lavognes ;

- La statue de la Vierge ;

- Le monument aux morts ;

- L'ancienne église Notre-Dame-de-Prunet : sur une ancienne carte d'état-major, on lit la Gleiza liôna, ou Gleiza lionte. C'est l'église éloignée ou encore de nos jours appelée « église lointe » ;

- La grotte des Mounios ;

Équipements culturels

Depuis 2017, la commune possède une école de musique[67].

Personnalités liées à la commune

François Sales de Costebelle (1740-1821) homme politique, député du Tiers état lors des Etats Generaux de 1789, est né au Cros.

Culture populaire

Depuis toujours, les habitants du Cros ont pour sobriquet occitan : "les sauta ròcs", cela signifie les saute rochers, expliqué par la présence nombreuse de ruiniformes dans la commune[68].

L' histoire raconte qu'entre les terres du Cros et du hameau de Latude, (commune de Sorbs), au bord du chemin qui les relie, la limite est un clapas au-dessous duquel aurait été enterrée une femme appelée la divineyro, (la devineresse en occitan)[69].

En 1964, un épisode de la série télévisée La Caravane Pacouli de Louis Soulanes avec Rellys et Franck Fernandel, a été tourné dans les rues du village. L'équipe de tournage était resté une semaine pour enregistrer les séquences.

Héraldique

.svg.png.webp)

D'argent chapé à trois roses, deux en chef et une en pointe, de l'un de l'autre. D'après la forme de l'écu, ces armoiries datent de la fin XVIIIe et XIXe.

Voir aussi

Bibliographie

- Agnès Bergeret et Patrice Cervellin, « La chapelle de l'ancien hôpital de Nosseran (Le Cros, Hérault) », Études héraultaises, Montpellier, Association Études sur l'Hérault, nos 44-1, , p. 53-72

- Albert Fabre, Histoire du Caylar, Le Cros, Les Rives, Pegairolles-de-l'Escalette, Saint-Félix-de-L'Héras, Saint-Maurice, Saint-Michel, Sores, Montpellier, , 212 p.

- Albert Fabre, Histoire du Cros,

- Jean-Claude Richard Ralite, « Les Monnaies de Le Cros (Hérault) », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 3, , p. 20-24

- Jean-Claude Richard Ralite et Michel Dhenin, « Les monnaies de la grotte de Mounios (Le Cros, Hérault) sur le plateau du Larzac », Études héraultaises, Montpellier, Association Études sur l'Hérault, no 42, , p. 5-33

- André Soutou, « L'Hospital de Ma Dona Maria della Tregena sur la voie Roumive commune du Cros, Hérault », Bulletin de la Société archéologique et historique des Hauts cantons de l'Hérault, no 17, , p. 73-80

- Gérard Alzieu, Robert Aussibal et François Bonnery, Un diocèse languedocien : Lodève Saint-Fulcran : 1000 ans d'histoire et d'archéologie, s.n., (OCLC 1030440692)

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales de Le Cros (1602-1889) [0,75 ml]. Cote : 91 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Le Cros », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[16].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[64].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 au Cros » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 au Cros » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 au Cros » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Hérault » (consulté le ).

Autres sources

- Émile Appolis, Le diocèse civil de Lodève, étude administrative et économique : Un pays languedocien au milieu du XVIIIe siècle, Imprimerie coopérative du sud-ouest, (lire en ligne).

- « Géoportail », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- Plan séisme

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Alzon - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Le Cros et Alzon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Alzon - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Le Cros et Millau », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune du Cros », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112032 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101385 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101384 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112011 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune duCros », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « chaos dolomitique du Caylar et du Cros » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « gorges de la Virenque » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « puechs Tudès et Buisson et serre Pelé » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « causse et contreforts du Larzac et montagne de la Séranne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « gorges de la Vis et de la Virenque » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune du Cros », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune du Cros », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Bigot Jean-Yves, Vocabulaire français et dialectal des cavités et phénomènes karstiques, Paris, Spéléo-club de Paris, SCP - CAF édit., coll. « Mémoires du Spéléo-club de Paris » (no 25), , 184 p. (ISBN 2-910783-14-6, lire en ligne).

- « 18 PUB 1 - Baptêmes, mariages, sépultures (1758-1792) et répertoire des actes administratifs (1849-1871. 18 PUB 1 - 1758-1792 - Archives départementales de l'Hérault », sur Archives départementales de l'Hérault (consulté le ).

- « PAR 1514 - 1913 PAR 1514 - 1913 - Archives départementales de l'Hérault », sur Archives départementales de l'Hérault (consulté le ).

- L'Institut : Sciences historiques et philosophiques. 2e section, Eugène-Arnoult, (lire en ligne).

- Marc Antoine François Gaujal, Mémoire sur les antiquités du Larzac, Hardel, (lire en ligne).

- Paul Fabre, « F.R. Hamlin, Les Noms de lieux du département de l'Hérault, Nouveau dictionnaire topographique et étymologique (avec la collaboration de l'abbé Cabrol), 1983 », Nouvelle revue d'onomastique, vol. 3, no 1, , p. 178–180 (lire en ligne, consulté le ).

- « T4T35 - Mégalithes du monde : Recherche sur les sites du Hérault en France », sur www.t4t35.fr (consulté le ).

- Marc Antoine François Gaujal, Mémoire sur les antiquités du Larzac, Hardel, (lire en ligne).

- Cartulaires des abbayes d'Aniane et de Gellone / publiés d'après les manuscrits originaux par l'abbé Cassan,.. [et] E. Meynial,..., 1898-1910 (lire en ligne).

- (la) Cartulaires des abbayes d'Aniane et de Gellone (lire en ligne), page 119.

- (la) Cartulaire de la ville de Lodève, dressé d'après des documents inédits pour servir de preuves à l'Histoire de la ville de Lodève depuis ses origines jusqu'à la Révolution (lire en ligne), page 13.

- (fr + et + la) Un Diocèse languedocien : Lodève, Saint-Fulcran : 1000 ans d'histoire et d'archéologie (lire en ligne), page 47.

- (la) Cartulaire de la ville de Lodève, dressé d'après des documents inédits pour servir de preuves à l'Histoire de la ville de Lodève depuis ses origines jusqu'à la Révolution (lire en ligne), page 13.

- (la) Jean de Plantavit de la Pause, Chronologia praesulum Lodovensium, (lire en ligne).

- (la) Livre vert : cartulaire de l'Église de Lodève : par J. Rouquette (lire en ligne), page 38.

- (la) Jean de Plantavit de la Pause, Chronologia praesulum Lodovensium, (lire en ligne).

- Cartulaires des abbayes d'Aniane et de Gellone / publiés d'après les manuscrits originaux par l'abbé Cassan,.. [et] E. Meynial,..., 1898-1910 (lire en ligne), page 413, 417.

- Livre vert : cartulaire de l'Église de Lodève / par J. Rouquette ; [notes topographiques par l'abbé Guichard], (lire en ligne), page 38, 39.

- « 91 EDT 1 - Compoix de [1602]. 91 EDT 1 - 1602-1745 - Archives départementales de l'Hérault », sur Archives départementales de l'Hérault (consulté le ).

- H. G. Paris, Histoire de la ville de Lodève, de son ancien diocèse et de son arrondissement actuel, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, Boehm, (lire en ligne).

- Visite pastorale de l'évêque Plantavit De La Pause, page 33.

- Liste des communes labellisées sur le site officiel du concours des villes et villages fleuris.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Recherche Google du médecin le plus proche du Cros.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune du Le Cros - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Croix », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le ).

- « Le Cros : On apprend la musique au sein du petit village », Midi Libre, (lire en ligne, consulté le ).

- Claude Achard, Les uns et les autres : dictionnaire satirique des sobriquets collectifs de l'Hérault, (lire en ligne), page 45.

- Émile Appolis, Un pays languedocien au milieu du XVIIIe siècle : Le diocèse civil de Lodève : étude administrative et économique, FeniXX réédition numérique, (ISBN 978-2-402-18343-7, lire en ligne).