Sorbs

Sorbs, ou Sòrbs (en occitan languedocien), est une commune française située dans le nord du département de l'Hérault en région Occitanie.

| Sorbs | |

.jpg.webp) La Mairie | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Lodève |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Lodévois et Larzac |

| Maire Mandat |

Éric Ollier 2020-2026 |

| Code postal | 34520 |

| Code commune | 34303 |

| Démographie | |

| Gentilé | Sorbiens [sɔʁɥiɛ̃s] (non genré) donc UN Sorbiens, UNE Sorbiens |

| Population municipale |

39 hab. (2020 |

| Densité | 1,9 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 53′ 36″ nord, 3° 24′ 04″ est |

| Altitude | Min. 480 m Max. 860 m |

| Superficie | 20,2 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lodève |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.sorbs.fr |

Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par la Virenque, le ruisseau de Sorbs et par un autre cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : trois sites Natura 2000 (les « gorges de la Vis et de la Virenque », le « causse du Larzac » et les « gorges de la Vis et cirque de Navacelles ») et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

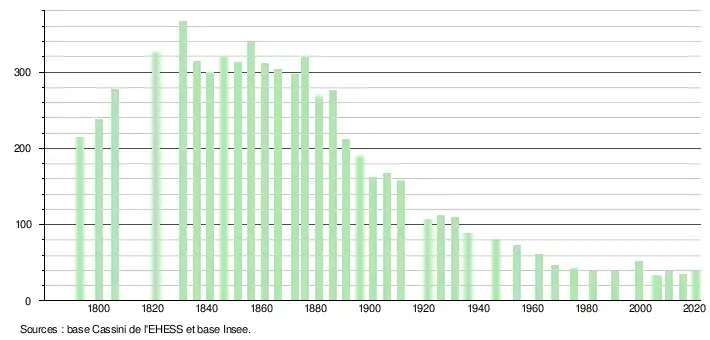

Sorbs est une commune rurale qui compte 39 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 366 habitants en 1831. Ses habitants sont appelés les Sorbois ou Sorboises.

Géographie

Situé aux confins méridionaux du Larzac, le territoire de la commune de Sorbs est limité au nord par les gorges profondes du lit de la Virenque affluent de la Vis. Les gorges de ces deux rivières forment une profonde entaille au sein des vastes étendues des plateaux que sont le Larzac au sud et les causses de Blandas et de Campestre au nord.

Le long d'un tracé très sinueux d'une longueur de 30 km, les cours d'eau ont creusé d'impressionnantes gorges surplombées par des falaises calcaires verticales de plusieurs centaines de mètres. En moyenne, la vallée ne dépasse pas 800 m de large.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat de montagne » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[1].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[4] complétée par des études régionales[5] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Alzon », sur la commune d'Alzon, mise en service en 1998[6] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[7] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 11,4 °C et la hauteur de précipitations de 1 312,7 mm pour la période 1981-2010[8]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Millau », sur la commune de Millau, dans le département de l'Aveyron, mise en service en 1964 et à 34 km[9], la température moyenne annuelle évolue de 10,7 °C pour la période 1971-2000[10], à 10,9 °C pour 1981-2010[11], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[12].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4].

Un site Natura 2000 est défini sur la commune tant au titre de la directive oiseaux, que de la directive habitats, le « causse du Larzac »[14]. D'une superficie de 29 556 ha, il fait partie des causses méridionaux, un ensemble régional original unique en Europe. Il est le plus grand ensemble de formations herbeuses sèches semi-naturelles en France et abrite un grand nombre d’espèces endémiques. Ce site abrite 17 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire pour la plupart liées pour leur reproduction et/ou leur alimentation aux milieux ouverts (dont le Bruant ortolan, le Pipit rousseline, l'Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur, etc… en effectifs bien représentées par rapport à la moyenne nationale)[15] - [16].

Un autre site relève de la directive habitats[14] : les « gorges de la Vis et de la Virenque ». Occupant une superficie de 5 501 ha, ce grand site régional, qui entaille et sépare l'ensemble des grands causses méridionaux, présente deux intérêts majeurs : des habitats aquatiques et des ripisylves, avec six espèces de l'annexe II et des habitats de rochers avec des chauves-souris, les pentes avec de grands éboulis et des pentes boisées de hêtraie calcicole[17].

Un troisième site relève de la directive oiseaux[14] : les « gorges de la Vis et cirque de Navacelles ». D'une superficie de 20 277 ha, ce site offre aux oiseaux les milieux nécessaires à la reproduction, à l’hivernage ou au repos en phase migratoire. Il compte, à différentes périodes de l’année, un grand nombre d’espèces remarquables à l’échelle européenne[18].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

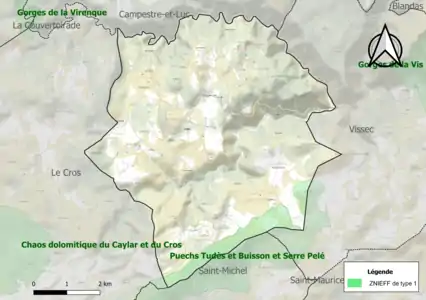

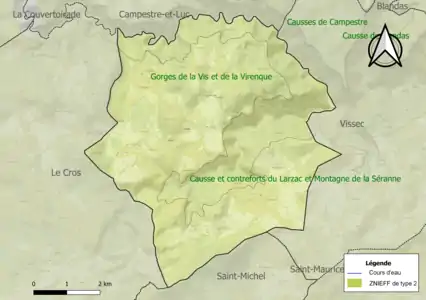

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 5] est recensée sur la commune[19] : les « puechs Tudès et Buisson et serre Pelé » (394 ha), couvrant 4 communes dont une dans le Gard et trois dans l'Hérault[20] et deux ZNIEFF de type 2[Note 6] - [19] :

- le « causse et contreforts du Larzac et montagne de la Séranne » (44 035 ha), couvrant 33 communes dont une dans l'Aveyron, deux dans le Gard et 30 dans l'Hérault[21] ;

- les « gorges de la Vis et de la Virenque » (9 620 ha), couvrant 16 communes dont dix dans le Gard et six dans l'Hérault[22].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Sorbs.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Sorbs est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [23] - [I 1] - [24]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2] - [I 3].

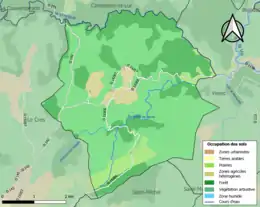

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (88,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (87,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (60,5 %), forêts (27,9 %), prairies (6,5 %), zones agricoles hétérogènes (5,1 %)[25].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Sorbs est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité faible)[26]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[27].

Sorbs est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 8] - [28].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 14,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 55 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 6 sont en en aléa moyen ou fort, soit 11 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[29] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[30].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1992, 2014 et 2015. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 2015[26].

Histoire

Depuis plus de 4 000 ans

Il y a environ 5 000 ans, les premiers paysans s'installent sur les hauts-plateaux et les garrigues. Les abris naturels des rochers parfois aménagés, les nombreuses grottes à mobilier, leurs sépultures coiffées de dolmens jalonnent encore le paysage. Bergers, ils tirent l'essentiel de leurs ressources de leurs troupeaux de moutons et de chèvres. Ils commencent à défricher l'immense forêt couvrant alors cette région, bâtissent des enclos en pierre sèche, des maisons et érigent des menhirs dont la signification demeure énigmatique. Les drailles (francisation du languedocien drailhe), chemins empruntés par les troupeaux transhumant des garrigues vers les plateaux, datent probablement de ces temps reculés.

Capter et stocker l'eau de pluie, protéger ses bêtes des intempéries, débroussailler (le buis sert de litière aux animaux), délimiter les pâturages et mettre en culture les meilleures terres ont conduit les paysans d'alors à transformer causses et garrigues, de façon lente et progressive.

L'époque romaine

On évoque une bataille légendaire, livrée par les autochtones contre l'envahisseur romain, évènement dont aucun vestige n'a été retrouvé, pour expliquer le toponyme Alajou. Les Romains vainqueurs auraient érigé un autel à Jupiter, Ara Jovis, dont avec le temps l'appellation serait devenue Alajou. Ce toponyme désigne une partie du plateau, autour du Caylar, et en particulier la commune de Saint-Michel-d'Alajou. Si cette explication a été communément admise par les érudits de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, tel que G. Combarnous, la toponymie moderne (Hamlin) n'a pas retenu cette origine qui, aujourd'hui, est encore à définir. Néanmoins si de grands évènements ne marquèrent pas la romanisation de cette partie du plateau de nombreuses trouvailles, liées autant au hasard qu'à la prospection systématique, accréditent l'occupation antique de cette zone (céramique, vestiges de constructions, probables villae).

Le Moyen Âge

Aujourd'hui, les anciennes églises ont été abandonnées et de nouveaux édifices plus spacieux se sont élevés au centre des habitations.

On trouve trace de l'église de Sorbs en 804; il semble que cela soit l'une des premières de la région (c'est aussi à cette date que l'on situe la fondation de l'abbaye de Gellone-Saint-Guilhem-le-Désert), puisque celle des Rives n'est mentionnée qu'en 975, le plus grand nombre des églises du canton étant mentionné vers l'an 1000. Il reste comme unique vestige de cette église une voûte romane dans le mur du gîte communal du côté du cimetière.

Sorbs est mentionné comme villa aux IXe, Xe et XIe siècles.

Après s'être appelée tour à tour : Villa Sorbes (804), Villa Sorcianicum (996), à nouveau Villa Sorbes (1032), Sorts (1625), Sorbs ne trouvera son nom définitif que vers le XVIIe siècle (1688).

Les Templiers

En 1247, le hameau de Ville Vieille est mentionné dans les archives de Sainte-Eulalie et des templiers sont installés au mas de Vilaveilla.

Le château

Cette construction du XVIIe siècle offre un spécimen assez curieux de l'architecture de cette époque et elle est une des plus intéressantes du canton. La façade est flanquée de deux tours reliées par une galerie. On pénètre d'abord dans une cour donnant accès aux différentes pièces du rez-de-chaussée. Sur la porte un écusson aux armes de la famille de La Treilhe de Sorbs et de Fozières.

Même les Wisigoths ?

En août 1858, des paysans pauvres du village de Guadamur, près de Tolède, découvraient par hasard, une fosse contenant plusieurs couronnes en or (sept grandes et quatorze plus petites), décorées de pierres précieuses et un certain nombre d'objets rares. Un Français résidant en Espagne réussit à acquérir le trésor en bloc et le vendit au gouvernement de Napoléon III. Ce trésor entra par la suite au musée de Cluny.

Les noms que l'on pouvait lire sur chacune des couronnes démontraient qu'elles avaient appartenu individuellement à des rois wisigoths et il est vraisemblable qu'elles avaient été cachées au moment de la prise de Tolède par les Arabes en 712. À la demande de Franco, le gouvernement du maréchal Pétain restitua la plus grande partie de ce trésor à l'Espagne. Ne restèrent que quelques joyaux secondaires et une couronne connue sous le nom de « couronne de Sonica ».

On peut y lire en effet, dans le creux d'une petite croix cette mention : IN DEI NOMINE OFFERET SONNICA BEATE MARIE IN SORBACES (« Offert au nom de Dieu par Sonnica à Sainte Marie de Sorbaces »). Cette inscription a toujours dérouté les spécialistes. Elle n'a jamais permis d'identifier le possesseur de cette couronne comme cela fut le cas pour les autres. Si ce nom de Sonnica désigne bien un personnage masculin, il ne correspond à aucun roi ou prince wisigoth. Il pourrait également s'agir du nom d'une reine wisigothe.

Autre mystère celui de cette désignation : « BEATE MARIE IN SORBACES ». Si l'expression Sainte Marie peut désigner le vocable d'une église, le mot Sorbaces résiste davantage à l'interprétation. À peine peut-on le traduire par sorbier ou cormier. C'est en vain qu'on a tenté de faire correspondre ce nom de sorbier avec celui d'un lieu des environs de Tolède. Dans son livre Le Mystère gothique, Gérard de Sède a fait une proposition : « En France, dans le département de l'Hérault, existe un très vieux village situé sur le plateau du Larzac, au-dessus d'un ravin qui surplombe la petite rivière de la Virenque. Or, quel est le nom de ce village : Sorbs ! »

Déjà mentionné dans les chartes en l'an 800, il est très possible que la mystérieuse couronne de Sonnica ait été consacrée en ce lieu. Après tout, avec l'Aude et le Gard, l'Hérault fait partie de cette Septimanie que les Wisigoths conservèrent jusqu'à ce qu'ils fussent évincés par les Francs au VIIIe siècle. »

Mais cette proposition ne saurait tout de même être retenue qu'avec une prudente réserve, l'église de Sorbs ayant de tout temps été consacrée en l'honneur de Saint-Jean-Baptiste et non point de la Vierge Marie. On peut se référer au cartulaire médiéval de Gellone et au Livre Vert de Lodève qui citent la paroisse "Sancti Johannis de Sorbs"...

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[32].

En 2020, la commune comptait 39 habitants[Note 9], en augmentation de 8,33 % par rapport à 2014 (Hérault : +7,37 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La géologie locale et l’intervention de l’homme ont parsemé le territoire de la commune de multiples curiosités.

Les « trous »

Si on peut noter la présence de grottes préhistoriques (le roc de Bouissas et grotte/sépulture au Rouquet), si de nombreux gouffres s’ouvrent ici ou là à fleur de sol (comme au mas Vernet), la présence des sotchs est immédiatement remarquable. Un sotch est une dépression circulaire de petit diamètre mais particulièrement profonde en forme d'entonnoir. Sa formation résulte du comblement d'un aven ou du soutirage des argiles colmatant le fond d'une doline.

- Le plus remarquable des trois sotchs est celui de la Parade de forme ovale de 200 m de long et de 45 m de profondeur, avec des versants dissymétriques abrupts couverts de blocs rocheux et boisés.

- Le sotch de Robert est pratiquement circulaire d'un diamètre de 200 m et d'une profondeur de 30 m. Les versants en pente douce surmontés d'un talus rocheux sont couverts de landes à buis (Buxus sempervirens).

- Le sotch de la Fageolle est circulaire d'un diamètre de 100 m mais profond de 5 m.

Les « pierres levées »

La présence de l’Homme depuis le néolithique explique la présence des dolmens au Pas de Larquet, au hameau de Latude, à l’Espérelle et au ruisseau des Mourgues. Tout comme celle de menhirs au col de Médigout et des tumulus de la Boissonnade.

L’architecture civile

Sorbs possède deux châteaux. Le premier auquel les Vissec de Latude doivent une partie de leur nom, celui du hameau de Latude date du XVIe siècle et le second distant de 500 mètres environ du hameau du Mas est du XIVe : il s'agit d'un quadrilatère à quatre tours d'angle et il comprend un escalier renaissance et une porte avec écusson armorié. Ce château, inscrit au titre des monuments historiques, a été restauré par ses nouveaux propriétaires depuis 15 ans.

L’architecture sacrée

- Chapelle Sainte-Marie de Latude.

- Église Saint-Jean-Baptiste de Sorbs.

- L'église actuelle date de 1830, la chapelle de Latude du XVIe siècle avec sa voûte en berceau de forme elliptique et les vestiges de l'ancienne église de Sorbs, signalée dès le début du IXe siècle, dont l'abside manque mais dont la porte en plein cintre demeure dans le mur du cimetière.

Les croix (d'après une étude de Hyacinthe Le Rouge, curé de Sorbs au début du XXe siècle).

Le bourg de Sorbs comportait à l'époque de cette étude sept croix : l'une d'elles « la croix de Combelle », en bois, placée autrefois à l'extrémité du village en face du Causse et voisine des ravins de la Virenque n'existe plus. Il reste donc encore six croix : celle du Mas, du château, de Latude, de l'église, du cimetière (érigée en 1878) et celle de Ville-Vieille.

- La croix du Mas : placée autrefois devant l'église, elle se trouve maintenant au centre du bourg. C'est la plus ancienne. Il s'agit d'un monolithe de granit de forme octogonale de 2 mètres de haut et de 54 centimètres de tour. Sur ce pilier repose une croix de 1 mètre de hauteur dont le croisillon mesure 60 cm. de long, le centre en est orné d'une belle rosace en relief de 10 cm. de haut. La base dans laquelle est encastrée la croix est formée d'une antique meule de moulin de 3,75 mètres de circonférence et de 30 centimètres de hauteur. Ce monument est d'aspect rustique et sans Christ. Seule l'inscription placée sur le croisillon donne une date et le nom du curé de l'époque : 1630 I.GAZEL. P.

- La croix du Château : érigée à la fin du règne de Louis XIV (1717), inscrite aux Monuments historiques, elle est placée à un carrefour près du château. Les multiples inscriptions que l'on peut relever sur cette croix demanderaient une étude quant à leur contenu et à leur disposition.

La faune

Les escarpements rocheux sont un lieu de nidification pour de nombreuses espèces d'oiseaux rupestres dont certaines sont rares et très menacées sur l'ensemble du territoire et même sur le plan européen. Parmi 70 espèces d'oiseaux recensées à ce jour, on remarque de nombreuses espèces rupestres rares telles :

- l'aigle royal (Aquila chrysaetos) : 3 des 15 couples du Sud du Massif central nichent dans les falaises des gorges de la Vis ;

- l'aigle de Bonelli (Hieraetus fasciatus) : dont un couple niche sur le territoire de Sorbs ;

- le hibou grand-duc (Bubo bubo) : de 5 à 10 couples ;

- le crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) : plusieurs colonies sont installées dans les falaises ;

- le grand corbeau (Corvus corax) : plus de 5 couples ;

- le martinet à ventre blanc (Apus melba) et le merle bleu (Monticola solitarius) ;

- le Tichodrome (Tichodroma muraria) et l'accenteur alpin (Prunella collaris) : en hivernage.

Ce site était naguère occupé par le vautour percnoptère (Neophron percnopterus) et le vautour fauve (Gyps fulvus). Ce dernier fait aujourd'hui l'objet d'un programme de réintroduction à côté du cirque de Navacelles et on peut le voir parfois dans le ciel de Sorbs.

Les nombreuses grottes abritent une population de chauves-souris parmi lesquelles le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le petit rinolophe (Rhinolophus hipposideros), le petit murin (Myotis blythii), le murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le murin à moustaches (Myotis mystacinus), le murin de Natterer (Myotis nattereri), la pipistrelle de Kulh (Pipistrellus kuhlii) et la très rare pipistrelle de Savii (Hypsugo savii).

La flore

Les pentes sont couvertes par des taillis de chênes verts (Quercus ilex) ou de chênes blancs (Quercus humilis) avec ponctuellement quelques reboisements en pins noirs (Pinus nigra). Certaines falaises, notamment sur les versants nord peu ensoleillés et humides, abritent une flore rare dont une espèce carnivore poussant en milieu montagnard; les gorges de la Vis constituent sa station la plus méridionale. Quelques espèces rares au niveau régional :

- Asplenium fontanum : espèce endémique des sources de la Foux, ayant seulement une station dans l'Hérault et le Gard ;

- Pinguicula longifolia : espèce vulnérable, dont seules sont connues deux stations dans l'Hérault et deux stations dans le Gard ;

- Allium flavum : espèce menacée en Languedoc et en limite sud de son aire de répartition ;

- Paeonia officinalis : espèce protégée ;

- Orchis coriophora subsp. fragrans : espèce protégée dont sept stations sont connues dans l'Hérault ;

- Platanthera chlorantha : moins de cinq stations connues dans le département.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'argent à un sorbier arraché de sinople fruité de gueules, au chef d'azur à un lion issant d'or couronné du même, armé et lampassé de gueules[35] |

|---|---|---|

| Détails | Création Jean-Claude Molinier. Adopté le 11 juillet 2003. |

Voir aussi

Bibliographie

- Albert Fabre, Histoire du Caylar : Le Cros, Les Rives, Pégairolles-de-l'Escalette, Saint-Félix-de-l'Héras, Saint-Maurice, Saint-Michel, Sorbs : communes du canton du Caylar ; suivie d'une notice sur La Couvertoirade (Aveyron), Montpellier, C. Boehm, coll. « Histoire des communes de l'Hérault » (no 32), , 212 p.

- André Signoles, « Notes relatives à la seigneurie de Sorbs, au diocèse de Lodève, du XVIe au XVIIIe siècle », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 3, , p. 86-105

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales de Sorbs (1639-1919) [0,80 ml]. Cote : 303 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[13].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

Autres sources

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Alzon - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Sorbs et Alzon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Alzon - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Sorbs et Millau », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Sorbs », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112032 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101385 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101384 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112011 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Sorbs », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « puechs Tudès et Buisson et serre Pelé » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « causse et contreforts du Larzac et montagne de la Séranne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « gorges de la Vis et de la Virenque » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Sorbs », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Sorbs », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Armorial des communes de l'Hérault, Didier Catarina, Jean-Paul Fernon, avec le concours de Jacky David, éd. Artistes en Languedoc, 2004, (ISSN 1264-5354), p. 69.