Crémieu

Crémieu est une commune française située dans le département de l’Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Crémieu | |||||

Une des rues médiévales de Crémieu et le château delphinal. | |||||

.svg.png.webp) Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Isère | ||||

| Arrondissement | La Tour-du-Pin | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné | ||||

| Maire Mandat |

Alain Moyne-Bressand 2020-2026 |

||||

| Code postal | 38460 | ||||

| Code commune | 38138 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Crémolans | ||||

| Population municipale |

3 437 hab. (2020 |

||||

| Densité | 560 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 43′ 33″ nord, 5° 15′ 08″ est | ||||

| Altitude | Min. 203 m Max. 415 m |

||||

| Superficie | 6,14 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Crémieu (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Lyon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Charvieu-Chavagneux | ||||

| Législatives | Sixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

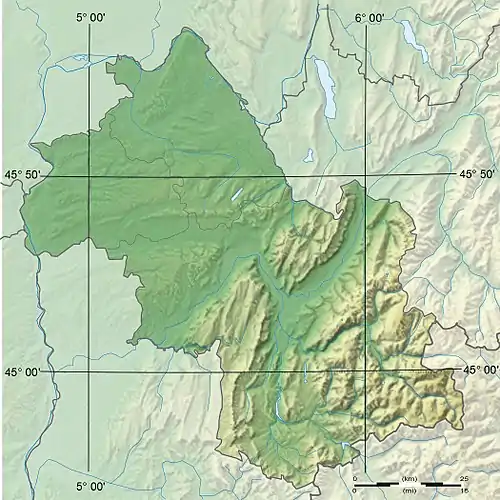

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Isère

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.ville-cremieu.fr | ||||

Historiquement rattachée à la province du Dauphiné, Crémieu a conservé sa cité médiévale. La commune a d'abord adhéré à la communauté de communes de l'Isle-Crémieu avant de rejoindre la communauté de communes les Balcons du Dauphiné, issue de la fusion de plusieurs collectivités.

Les habitants sont dénommés les Crémolans[1].

Géographie

Situation et description

Crémieu est situé au nord-ouest du département, à 15 km au nord de Bourgoin-Jallieu, 12 km à l'est de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry (Colombier-Saugnieu) et environ 40 km à l’est de Lyon.

Selon de classement établi par l'INSEE en 1999, Crémieu est une commune urbaine, la ville centre d'une unité urbaine de deux communes (la seconde étant Villemoirieu), qui fait partie de l'aire urbaine de Lyon[2].

Communes limitrophes

Géologie et relief

Le territoire communal se situe au contact d'une zone de collines et de plateaux de hauteur modeste, dénommée L'Isle Crémieu et parsemé de blocs erratiques issus de la fonte des glaciers, à l'est et de terrains plus plats de la vallée du Rhône qui coule 5 km au nord.

Climat

La partie nord-ouest du département de l'Isère est formée de plaines à l'ambiance tempérée. Du fait du relief peu accentué, les masses d'air venues du nord et du sud circulent aisément.

Les étés sont chauds et plutôt secs, mais ils connaissent de nombreuses périodes orageuses. Les hivers sont généralement assez froids et marqués par des gelées fréquentes, d'autant plus que le secteur de L'Isle Crémieu, en légère surélévation de la vallée du Rhône située plus au nord, présente des brouillards plus ou moins persistant durant les périodes froides. Le plateau de Crémieu reçoit les perturbations atlantiques en légère avance de phase par rapport au sud du département. Concrètement cela veut dire que le redoux, par vent d'ouest, aura quelques heures d'avance sur les vallées alpines.

Hydrographie

Le Ruisseau de Vaud, petit cours d'eau, issu du plateau de l'Isle-Cémieu, rejoint le Girondan, affluent de la rive gauche du Rhône. Il creuse les gorges de la Fusa avant de traverser le bourg médiéval.

Voies de communication

Le territoire de Crémieu est traversé par l'ancienne route nationale 517, déclassée en route départementale 517 (RD 517)et qui, en 2020, relie toujours Lyon à Morestel.

Urbanisme

Typologie

Crémieu est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Crémieu, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[6] et 5 134 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lyon, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 398 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[9] - [10].

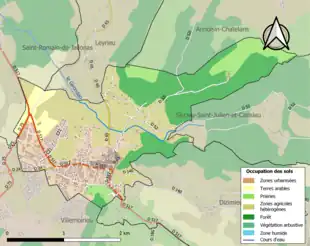

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (46,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (48,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (32,1 %), forêts (28,7 %), zones urbanisées (24,8 %), prairies (9,9 %), terres arables (4,5 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Risques sismiques

L'ensemble du territoire de la commune de Crémieu est situé en zone de sismicité n°3 (sur une échelle de 1 à 5), comme la plupart des communes de son secteur géographique[13].

| Type de zone | Niveau | Définitions (bâtiment à risque normal) |

|---|---|---|

| Zone 3 | Sismicité modérée | accélération = 1,1 m/s2 |

Toponymie

Il s'agit d'une formation toponymique gauloise ou gallo-romane en -(i)acum (forme latinisée du suffixe celtique continental -acon), suffixe locatif à l'origine, devenu également un élément marquant la propriété. La forme prise par ce suffixe dans domaine franco-provençal aboutit généralement à la terminaison -ieu, alors qu'ailleurs, c'est plutôt -(e)y / -(a)y (ou -ac dans le domaine d'oc).

Histoire

Préhistoire

Crémieu est au cœur d'une région très occupée au cours de la préhistoire. Sur la commune furent découverts deux grottes à Beptenaz qui contenaient des silex du Magdalénien (13000-10000 av. J.-C.) avec ossements de rennes, aurochs, chevaux, cerfs.

Une tombe à la chapelle de Notre Dame de la Salette contenait un corps avec un très beau mobilier de bronze (épingle, bracelets, rouelle, agrafe) daté de la phase ancienne du Bronze final (1250-1100 av. J.-C.).

Des objets de bronze (couteaux, épée, bracelet) attestent l'âge du Bronze et le début de l'âge du Fer[15].

Le château et le prieuré

Ancienne ville résidence des dauphins du Viennois. Crémieu est mentionné dès le IXe siècle ; mais apparaît dans l'histoire au XIIe siècle.

À la fin du XIIe siècle, Crémieu est le siège d'une châtellenie (sorte de circonscription administrative) de la baronnie de La Tour-du-Pin, rattachée en 1282 au Dauphiné, lui-même rattaché à la Couronne de France en 1349. Le château est établi sur la colline Saint-Laurent. Situé à la frontière entre le Dauphiné et la Savoie, la châtellenie de Crémieu joue un rôle militaire important. Face au château, un prieuré de bénédictins, entouré de ses propres fortifications, se trouve au sommet des falaises de Saint-Hippolyte. En 1247, ce prieuré est rattaché à l'abbaye de Saint-Chef.

La ville basse

La ville se développe tout au long du XIIIe siècle sous les murailles du château delphinal, puis entre les deux collines ; située sur la route de l’Italie, elle a une certaine activité comme centre du commerce des grains entre la France et la Savoie, la Suisse et l'Italie. En 1315, une charte de franchises accorde aux habitants de nouvelles libertés et d'importants privilèges commerciaux. L'existence d'un atelier monétaire, attestée en 1337, indique l'essor économique de la ville. La ville basse qui, à partir du XIVe siècle, attire les riches marchands, conserve encore à l'heure actuelle maisons et anciens hôtels particuliers à l’architecture soignée. C'est le début d'une période de prospérité de deux siècles qui nécessitera la construction de nouveaux remparts englobant les deux collines et la ville basse ; au XVe siècle, une vaste halle, recouverte de lauze de Crémieu, remplace le marché créé en 1314.

Le couvent des Augustins

C'est au début du XIVe siècle, que Jean II, dauphin de Viennois, fonde, dans la partie neuve de la ville, un prieuré destiné à accueillir une dizaine d'ermites de Saint-Augustin, ordre mendiant formé au XIIIe siècle. Les travaux de construction du couvent débutent au XIVe siècle et se poursuivent par de nombreux remaniements jusqu'au XIXe siècle : édification du clocher au-dessus d'une tour de défense en 1508, réaménagement du cloître et construction du portail au XVIIe siècle par exemple. À la Révolution française, le 9 mai 1791 précisément, les bâtiments et l'église sont adjugés à la municipalité de Crémieu pour la somme de 7 000 livres, et affectés à de nouveaux usages.

Époques moderne et contemporaine

L'évolution économique

Le déclin du commerce, renforcé en 1702 par la suppression des foires annuelles instaurées au XIVe siècle, incite les habitants à développer l'industrie du textile grâce à la production de lin des campagnes voisines et celle du cuir qui occuperont en 1710 près du quart de la population. Par ailleurs, au XVIIe siècle, de nombreux ordres religieux et confréries (Capucins, Pénitents Blanc, Visitandines, Ursulines) s'installent à Crémieu, prenant possession d'une ville dont l'activité commerciale faiblit.

Le couvent de la Visitation

Jeanne de Chantal fonde le couvent de la Visitation en 1627; les religieuses ne disposent alors que d’une petite maison et d’une chapelle. Les bâtiments actuels construits entre 1632 et 1682 sont saisis comme bien national et vendus en 1792. Trente ans plus tard, la municipalité y installe l’hôpital, auquel est annexé le Refuge des vieillards, en 1864. Une nouvelle chapelle est construite en 1884 par l'architecte lyonnais Pierre Richard.

Le château

Le château delphinal est abandonné au cours du XVIIIe siècle et sert de carrière de pierres jusqu’à la Révolution, avant d’être en partie reconstruit au XIXe siècle. Il a été classé monument historique en 1943.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[19]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[20].

En 2020, la commune comptait 3 437 habitants[Note 3], en augmentation de 3,28 % par rapport à 2014 (Isère : +2,73 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune est rattachée à l'académie de Grenoble.

Environnement

En mars 2017, la commune confirme le niveau « deux fleurs » au concours des villes et villages fleuris, ce label récompense le fleurissement de la commune au titre de l'année 2016[27].

Médias

Historiquement, le quotidien à grand tirage Le Dauphiné libéré consacre, chaque jour, y compris le dimanche, dans son édition du Nord-Isère, un ou plusieurs articles à l'actualité de la commune, du canton, de la communauté de communes, ainsi que des informations sur les éventuelles manifestations locales, les travaux routiers, et autres événements divers à caractère local.

Cultes

La communauté catholique et l'église de Crémieu (propriété de la commune) sont rattachées à la paroisse catholique Saint-martin de l'Isle Crémieu qui, elle-même, est rattachée au diocèse de Grenoble-Vienne[28].

Économie

Une zone artisanale et industrielle est implantée sur la Ville sur le site des Triboullières.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La ville conserve de nombreuses maisons anciennes (XVIe-XVIIIe siècles), de beaux restes de fortifications (portes du XIVe siècle, segments de murailles), de vastes halles couvertes (XVe siècle), et le couvent des Augustins dont le cloître est intact et qui sert de mairie depuis la Révolution française.

- Le château delphinal de Crémieu, dit château Saint-Laurent, dont il subsiste des vestiges des XIIIe et XVe siècles, est l'ancien siège de châtellenie. Il domine la ville côté est, tandis que les ruines d'un prieuré fortifié couvrent toute la colline Saint-Hippolyte à l'ouest.

- L'église Saint-Jean-Baptiste de Crémieu bénéficie d'un classement au titre des monuments historiques[29].

- L'Église Saint-Jean de Crémieu.

- L'église Saint-Marcel de Crémieu. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel[30].

- Chapelle Saint-Antoine de Crémieu

À 2 kilomètres au sud-sud-ouest se dresse le château de Malin construit au XIVe siècle et remanié à la Renaissance.

- Quelques photos de monuments de Crémieu

Château delphinal.

Château delphinal.

Cloître du couvent des Augustins.

Cloître du couvent des Augustins. La halle et la colline Saint-Hippolyte.

La halle et la colline Saint-Hippolyte. Église fortifiée.

Église fortifiée. Maisons anciennes vers l'église.

Maisons anciennes vers l'église. Vue de haut des remparts.

Vue de haut des remparts. Tour ronde des remparts.

Tour ronde des remparts. Tour à fenêtres des remparts.

Tour à fenêtres des remparts.

Personnalités liées à la commune

- Antoine Joseph Alricy, (1759-1839), membre du Conseil des Cinq-Cents.

- Jérôme Bellefin (1764-1835), chirurgien navigant, membre de l'expédition Baudin (1800-1804).

- Benoit Veyret (1852-1903), né à Crémieu, entrepreneur à Draa-El-Mizan (Algérie).

- Cyprien Claude Benoit Veyret (1867-1927), né à Crémieu, compagnon serrurier puis mécanicien aux chemin de fer Bône-Guelma (Algérie), syndicaliste, créateur du premier bureau de placement et bourse de travail de Bône (Algérie), propriétaire de la Brasserie "Café Dauphinois", Palais Lecoq à Bône.

- Michèle Espinosi-Petit (Biche) (1948-) navigatrice de rallyes automobiles.

- Claude-Noël Thévenin (1800-1849) peintre et portraitiste.

- Daniel Chabrun (1925-2006), chef d'orchestre français, possédait une résidence familiale à Crémieu. En effet, par sa mère, Marthe Audibert, il est arrière-petit-fils de Félicité Guichard, épouse Audibert : la famille Guichard est une des plus anciennes familles de Crémieu.

- Joseph La Bonnardière (1829-1887), médecin et historien, inventeur et promoteur du mot thalassothérapie, formé du grec thalassa (mer) et therapeia (traitement médical). Joseph La Bonnardière était originaire de Crémieu, et non d'Arcachon, comme on le prétend souvent par erreur. C'est à Montpellier qu'il rédige et soutient, le 31 décembre 1865, sa thèse de médecine Introduction à la Thalassothérapie[31], signant du même coup l'acte de naissance officiel d'une pratique thérapeutique aujourd'hui universellement connue. Devenu médecin, il exerce pendant une brève période à Cadéac et Arcachon, avant de regagner sa ville natale, pour s'établir bientôt définitivement à Grenoble. Fils et petit-fils de médecins crémolans, il était également le neveu du Dr Jérôme La Bonnardière, maire de Crémieu et conseiller général de l'Isère.

- Marcelle Dorr (1903-1943), née à Crémieu, résistante de la Seconde Guerre mondiale.

- Les peintres :

- Au début du XIXe siècle, Crémieu et ses environs deviennent une destination des paysagistes lyonnais et grenoblois à la recherche de sujets pittoresques. Très rapidement, des peintres d'horizons géographiques et artistiques variés installent leur chevalet dans l'Isle Crémieu. Une centaine d'artistes y travaillent au cours du siècle dont Auguste Ravier, Paul Flandrin, Hector Allemand, mais aussi Camille Corot, Charles-François Daubigny et Gustave Courbet qui ont immortalisé l'écluse de l'étang de la Tuille à Optevoz.

- À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de jeunes artistes séjournent à leur tour à Optevoz, attirés par la renommée de leurs illustres prédécesseurs. Alexis-Paul Pachot d'Arzac, Philippe Tassier et Charles Rouvière ont notamment laissé des décors peints dans plusieurs maisons du canton.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur à trois besants d'or; au chef d'or chargé d'un dauphin d'azur barbé, crêté, oreillé, peautré et lorré de gueules[32]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

- Le site des commerces de Crémieu

- Le site de l'Isle Crémieu et du Pays des Couleurs

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Site habitants.fr, page sur le nom des habitants des communes de l'Isère, consulté le 30 août 2020

- cheminement : sur la petite carte de France, onglet Départements, puis choisir le département, puis menu déroulant Couches d'aide à la sélection, sur le site insee.fr

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Crémieu », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Site de la préfecture de l'Isère, carte des zones de sismicité

- Aimé Bocquet, L'Isère pré et protohistorique, Gallia-Préhistoire 1969, fasc. 1, pages 244-246.

- https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000850614

- Liste des maires de l'Isère élus en avril 2008 sur le site de la Préfecture

- Annuaire des Villes Jumelées > Pays : _ > Région : RHONE-ALPES > Collectivité : ISERE, sur le site de l'AFCCRE, consulté le 15 novembre 2014.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les villes et villages fleuris > Isère », sur le site officiel du « Concours des villes et villages fleuris » (consulté le ).

- Site de la paroisse de Crémieu, consulté le 10 septembre 2020.

- Notice no PA00117155, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Eglise paroissiale Saint-Marcel », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Joseph La Bonnardière, Introduction à la Thalassothérapie, Thèse de médecine, Boehm & Fils, Montpellier, 1865.

- « Blason… », sur armorialdefrance.fr.