Truffe noire

Tuber melanosporum

Tuber melanosporum, la Truffe à spore noire, Truffe du Périgord ou Truffe noire, est une espèce de champignons comestibles de la famille des Tuberaceae dans la classe des ascomycètes. Ce champignon est hypogé et vit en symbiose avec un arbre (chêne, noisetier, pin, tilleul…). Il est donc mycorhizé, ce qui veut dire qu'il a besoin d'un arbre hôte, et saprophyte car il se nourrit de matières organiques de végétaux en décomposition.

Taxonomie

L'espèce est décrite en 1831 par le mycologue italien Carlo Vittadini, qui la classe dans le genre Tuber sous le nom binominal Tuber melanosporum[1].

Ce taxon porte en français les noms vernaculaires ou normalisés suivants : « Truffe à spore noire »[2], « Truffe du Périgord »[2] - [3], « Truffe noire »[3].

Historique

_M%C3%A9diath%C3%A8que_Ceccano.jpg.webp)

La truffe est célèbre depuis l'Antiquité, même s’il a fallu attendre Brillat-Savarin pour lui donner ses véritables lettres de noblesse. En effet, pendant longtemps, la truffe ne fut pas cuisinée à son avantage, parce qu'accommodée le plus souvent avec de nombreuses épices. D’après un passage d'Athénée de Naucratis, les truffes étaient servies chez les Romains, à la fin des repas, marinées dans une sauce de gingembre et de cannelle. Dioscoride, Cicéron, Pline, Plutarque, Juvénal, Athénée, Lucullus et Apicius (maître de bouche célèbre à Rome) tenaient la truffe en très haute estime et la considéraient comme un présent des dieux. Après l’époque romaine, l’usage de la truffe semble s’être perdu et on ne la retrouve plus dans les recettes culinaires du Moyen Âge. Il faut attendre la Renaissance (après que les papes venus en Avignon l'eurent remise à la mode), pour qu'elle fasse à nouveau son apparition et devienne l'ordinaire des fêtes princières.

L’âge d’or de la truffe en France correspond aux trente dernières années du XIXe siècle. Il fut le résultat d'une déforestation suivie de la mise en culture des essarts après la Révolution. Les truffières profitèrent de la reforestation à l'exemple de celles du Mont Ventoux. Un peu plus tard, dans les régions viticoles, la crise du phylloxéra permit une nouvelle extension des truffières sur les vignes abandonnées. Au début du XXe siècle, la production en France dépassait 1 000 tonnes chaque année et plus de la moitié des départements étaient producteurs[5].

Puis, tout au long du XXe siècle, la production chuta. Une des causes fut la diminution de la population rurale, après la Première Guerre mondiale, suivie des changements culturaux avec la mécanisation. Les truffières se raréfièrent et disparurent dans beaucoup de régions. La relance se fit au cours des années 1960 avec des programmes de replantation. La crise n'était pas seulement française. Il se tint à Souillac le premier congrès international de la trufficulture, organisé par la Fédération Nationale de Producteurs de Truffes (FNPT)[5].

L'espoir d'une forte reprise fut conforté par la mise sur le marché de plants mycorhizés au début des années 1970. Mais ceux-ci furent plantés avec un manque de rigueur et une approche trop strictement agricole et productiviste de la part des trufficulteurs. Beaucoup d'espoirs furent déçus[5].

Au XXIe siècle, la France fournit les deux tiers de la production mondiale. Le Comtat Venaissin produit à lui seul les deux tiers de la truffe du Vaucluse, premier département producteur[6].

Le piémont du Ventoux est, avec le Tricastin voisin, le premier producteur en France de Tuber melanosporum[a 1]. Leur marché reste hors normes car c'est la seule production à échapper aux inspecteurs de l'administration fiscale, aucune transaction n'étant réglée par chèque[a 1]. En saison, c'est le marché de Carpentras, un des plus importants de la région avec Richerenches, qui fixe les prix. Les rabassiers (francisation du terme occitan « rabassaire », chercheur de truffe) y affirment, pour justifier les prix, que le « diamant noir » naît entre les pluies des deux Vierges[N 1]. Des agronomes ont effectivement pu constater qu'une bonne année dépend à la fois d'un fort ensoleillement estival suivi de pluies entre la mi-août et la mi-septembre[7].

Ces truffes se récoltent entre 500 et 1 000 mètres d'altitude. Préférant les terres calcaires, elles se développent toujours en symbiose avec le chêne blanc ou vert, le frêne et le charme. Il est affirmé que les plus fines poussent à l'ombre du tilleul[7].

Description du sporophore

Les sporophores, en forme de tubercule globuleux, sont arrondis, irréguliers ou lobés : ce sont les truffes proprement dites. Elles sont enfouies dans le sol à une profondeur de 5 à 30 centimètres. De taille variable (généralement de 5 à 10 cm de diamètre), son poids moyen varie entre 20 et 100 g. Elle peut toutefois atteindre les 500 grammes, voire plus : un spécimen trouvé en aux environs de Sorges pesait 1,147 kg. Le record de la plus grosse truffe jamais trouvée est de 10,5 kg.

Cycle de reproduction

.png.webp)

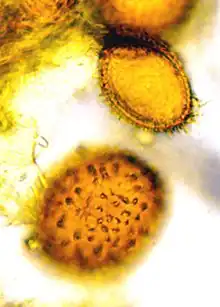

La truffe résulte de la fécondation de deux individus haploïdes :

- le mycélium « maternel », étendu, persistant et associé aux racines des arbres voisins, produit la chair de la truffe et contribue pour moitié aux gènes des méiospores ;

- le mycélium « paternel », moins étendu, de vie courte (rarement plus d'un an) et non associé aux racines d'arbres, ne contribue qu'au génome des spores[10].

Le cycle de Tuber melanosporum commence au printemps, entre avril et juin, et dure neuf mois. La truffe grossit pendant l’été et parvient à maturité pendant l’automne. Elle se récolte dès les premières gelées de novembre et jusqu’à fin février.

Dans la dynamique des écosystèmes, la truffe noire est une espèce pionnière qui aime les perturbations et les milieux ouverts[11], la régression du pastoralisme à la suite de l'exode rural et de l'intensification de l'agriculture entraînant un embroussaillement néfaste aux truffières sauvages[12].

Étude génétique

La truffe noire du Périgord est le premier champignon comestible dont le génome ait été entièrement séquencé, en 2010 par un consortium franco-italien, impliquant le Genoscope. Ce génome comprend 125 mégabases (cette grande taille s’expliquant par la présence de 58 % de transposons) mais seulement 7 500 gènes codant des protéines, dont environ 6 000 similaires aux gènes d’autres champignons[13].

L’étude a révélé la forte activité des voies de biosynthèse des composés organiques volatils (plus d'une cinquantaine, dont des composés soufrés, alcools et aldéhydes[14]) et d'enzymes hydrolytiques qui contribuent à une mycorhization plus agressive, les mycorhizes se frayant un passage « en force » entre les cellules de son hôte en digérant les parois cellulaires[15]. Ce parfum puissant d'humus et de musc, qui permet de disperser leurs spores principalement par endozoochorie (passage dans le tube digestif d’animaux mycophages tels que sangliers et rongeurs)[16], est dû à cette activité de biosynthèse et au microbiote (bactéries et levures) vivant sur et dans la truffe[17].

Le séquençage de l’ADN a permis de distinguer une dizaine de marqueurs génétiques qui constituent un fichier d’empreintes génétiques, ce qui facilite le « typage » des origines géographiques des truffes récoltées et permet une meilleure détection des fraudes[13].

Valeur nutritive et énergétique

| Valeurs énergétique et nutritionnelle pour 100 g de Tuber melanosporum Vitt[18].   | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Ingrédient | Teneur | Sels minéraux | Teneur | Besoin quotidien | % |

| Calorie | 105 kJ | Sodium | 77 mg | 550 mg | 14 |

| Eau | 75,5 g | Potassium | 526 mg | 2 000 mg | 26,3 |

| Protéine | 5,53 g | Magnésium | 23,8 mg | 300–400 mg | 5,95-7,93 |

| Lipide | 0,51 g | Calcium | 24 mg | 1 000 mg | 2,4 |

| Glucide | 0,00 g | Fer | 3,5 mg | 10–15 mg | 25-35 |

| Fibres | 16,54 g | Phosphore | 62 mg | 700 mg | 8,86 |

| Minéraux | 1,92 g | Chlorure | 27,7 mg | 830 mg | 3,34 |

Les « melano » sont utilisées comme assaisonnement ou accompagnement d'un mets, en plus ou moins grande quantité. Par conséquent, leur contribution à la nutrition humaine reste assez faible. Néanmoins, le tableau ci-contre quantifie les principales informations nutritionnelles. Ces sources ne fournissent aucune donnée sur la teneur en vitamine A et la composition des acides gras. En revanche, elles peuvent contenir des quantités importantes de vitamines B2, B3, B5, D et K.

| Vitamine | Teneur pour 100 g | Besoin quotidien | Pourcentage |

| B2 | 0,4 mg | 1,2–1,5 mg | 26,7-33,3 |

| B3 | 5 mg | 13–17 mg | 29,4-38,5 |

| B5 | 2,5 mg | 6 mg | 41,7 |

| D | 2 μg | 5–10 µg | 20-40 |

| K | 15 µg | 70–80 µg | 18,8-21,4 |

| Acides gras | Teneur pour 100 g |

|---|---|

| Saturés | 0,13 g |

| Mono-insaturés | 0,01 g |

| Poly-insaturés | 0,31 g |

Norme Interfel

En 2006, une norme concernant les truffes fraîches (Tuber mélanosporum et Tuber brumale) vouées au commerce a été définie, sur la base d'un accord interprofessionnel, afin d'améliorer et de qualifier l'offre. Les truffes mises à la vente doivent être entières, sans cassure. Elles doivent avoir l'odeur, la saveur et la couleur caractéristiques de leur espèce. Il faut qu'elles soient propres et brossées, exemptes de parasites et de pourriture. Enfin, elles doivent avoir un poids supérieur à 5 grammes[19].

Quelle que soit l'espèce, une truffe doit entrer dans l'une de ces trois catégories : Catégorie Extra où se retrouvent les truffes de qualité supérieure d'un calibre supérieur ou égal à 20 grammes, Catégorie I qui regroupe les truffes de bonne qualité comportant de légers défauts, ayant un calibre supérieur ou égal à 10 grammes, Catégorie II qui comprend toutes les autres truffes de calibre supérieur ou égal à 5 grammes[19].

Notes et références

Notes

- Les pluies doivent être abondantes entre l'Assomption (15 août) et la Nativité de Notre-Dame (8 septembre).

- La meilleure période de récolte pour Tuber melanosporum est entre janvier et février

Références

- V. Robert, G. Stegehuis and J. Stalpers. 2005. The MycoBank engine and related databases. https://www.mycobank.org/, consulté le 8 juin 2021

- Base de données mondiale de l'OEPP, https://gd.eppo.int, consulté le 8 juin 2021

- MNHN & OFB [Ed]. 2003-présent. Inventaire national du patrimoine naturel (INPN), Site web : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 8 juin 2021

- GBIF Secretariat. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org, consulté le 8 juin 2021

- Alain Escafre et François Roussel, op. cit., p. 6.

- Histoire de la Truffe

- Jean-Pierre Saltarelli, op. cit., p. 180.

- Alain Escafre et François Roussel, op. cit., p. 13.

- Laure Schneider-Maunoury (doctorante en écologie évolutive au sein de l'ISYEB, au Muséum national d'histoire naturelle de Paris), Les secrets de la reproduction de la Truffe du Périgord bientôt percés à jour ?, Planet-Vie, novembre 2017, (Lire en ligne)

- (en) E. Taschen, F. Rousset, M. Sauve, L. Benoit, M.-P. Dubois, F. Richard et M.-A. Selosse, « How the truffle got its mate: insights from genetic structure in spontaneous and planted Mediterranean populations of Tuber melanosporum », Molecular Ecology, vol. 25, no 22, , p. 5611-5627 (DOI 10.1111/mec.13864).

- Par Yves Miserey, « L'arbre et la truffe : une liaison vitale », sur lefigaro.fr,

- Jean-Christophe Guéguen et David Garon, Biodiversité et évolution du monde fongique, EDP Sciences, , p. 7

- (en) F. Martin et al., « Périgord black truffle genome uncovers evolutionary origins and mechanisms of symbiosis », Nature, vol. 464, no 7291, , p. 1033-1038 (DOI 10.1038/nature08867).

- (en) Claude Murat et al., « Pezizomycetes genomes reveal the molecular basis of ectomycorrhizal truffle lifestyle », Nature Ecology & evolution, (DOI 10.1038/s41559-018-0710-4.).

- « Truffes : les chercheurs ont du nez ! », sur inra.fr, .

- (en) Healy RA, Smith ME, Bonito GM, Pfister DH, Ge Z-W, Guevara GG, Williams G, Stafford K, Kumar L, Lee T, et al., « High diversity and widespread occurrence of mitotic spore mats in ectomycorrhizal Pezizales », Molecular Ecology, 22, 2013, p. 1717–1732

- « Le génome des truffes révèle le secret de la fabrication de leurs parfums », sur inra.fr, .

- W. Siegfried, Composition des aliments et tables de nutrition, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 4. Réimpression. Stuttgart, 1989; (ISBN 3804708331)

- « La norme INTERFEL dans le site de l'association des trufficulteurs des coteaux de Saint-Paul-Trois-Châteaux »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Jacques Galas, p. 111.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Alain Escafre et François Roussel, Rapport relatif au développement de la trufficulture française

- Guy Barruol, Nerte Dautier et Bernard Mondon (coord.), Le mont Ventoux : Encyclopédie d'une montagne provençale

Liens externes

- (en) Référence BioLib : Tuber melanosporum Vittad. (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Tuber melanosporum Vittad. (consulté le )

- (fr+en) Référence EOL : Tuber melanosporum Vittad. 1831 (consulté le )

- (en) Référence Index Fungorum : Tuber melanosporum Vittad. 1831 (+ MycoBank) (consulté le )

- (fr+en) Référence GBIF : Tuber melanosporum Vittad. (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Tuber melanosporum Vittad. (TAXREF) (consulté le )

- (en) Référence IRMNG : Tuber melanosporum Vittad., 1831 (consulté le )

- (en) Référence MycoBank : Tuber melanosporum Vittad. 1831 (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Tuber melanosporum (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence OEPP : Tuber melanosporum Vittadini (consulté le )