Trufficulture

La trufficulture est la culture de la truffe au niveau d'une truffière, terrain où le choix des plants (essences d’arbres et plants mycorhizés) favorise le développement de ce champignon. Les trufficulteurs utilisent les techniques agronomiques visant à la production, à la cueillette et à la commercialisation des truffes.

Joseph Talon, inventeur de la trufficulture

Joseph Talon (1793-1873), natif du hameau de Croagnes, à Saint-Saturnin-d'Apt, eut l'idée de planter des glands dans une de ses terres en 1808. Une dizaine d'années plus tard, alors qu'il cavait avec son cochon, celui-ci sortit de cette terre plusieurs kilos de rabasses noires. Cette belle récolte de truffes l'incita à continuer. Il acheta de mauvaises terres et les ensemença de glands[2].

Le succès fut au rendez-vous. Joseph Talon s’enrichit, ce fut le courtier du marché d’Apt qui vendit la mèche. Talon faisait fortune avec ses truffes. Comme tous l'avaient vu planter des glands, on l'imita. Les contreforts des monts de Vaucluse, se couvrirent de chênes, plus de 200 propriétaires étaient demandeurs et pressés. Joseph Talon vendit alors des plants truffiers, les premiers plans mycorhizés de l’histoire[2].

La rumeur se répandit jusqu'au marché aux truffes de Carpentras, Auguste Rousseau, négociant en truffes, en 1847, se fournit auprès de Talon. Et lorsqu'il présenta ses truffes à l’expo universelle de Paris, il obtient la médaille d’or. La trufficulture était née. Ce qui permit, en 1875, à la commune de Saint-Saturnin d'Apt, de commercialiser six tonnes de truffes[2]. En 1909, il en fut vendu sur le marché d'Apt 35 000 kilogrammes[3]. Les participants aux deuxièmes rencontres internationales de la truffe qui se sont déroulées à Ménerbes le ont rendu hommage à Joseph Talon, le père de la trufficulture moderne et rappelé que le Vaucluse est le berceau de celle-ci[4].

Historique de la production

L’âge d’or de la truffe en France correspond aux trente dernières années du XIXe siècle. Il fut le résultat d'une déforestation suivie de la mise en culture des essarts après la Révolution. Les truffières profitèrent de la reforestation à l'exemple de celles du Mont Ventoux. Un peu plus tard, dans les régions viticoles, la crise du phylloxéra permit une nouvelle extension des truffières sur les vignes abandonnées. Au début du XXe siècle la production en France dépassait 1 000 tonnes chaque année et plus de la moitié des départements étaient producteurs[5].

Puis tout au long du XXe siècle, la production chuta, notamment à cause de la diminution, après la Première Guerre mondiale, de la population rurale (régression du pastoralisme, déprise agricole et fermeture des forêts, disparition des caveurs fauchés par la Grande Guerre), suivie des changements culturaux avec la mécanisation. Les truffières se raréfièrent et disparurent dans beaucoup de régions. La relance se fit au cours des années 1960 avec des programmes de plantations. La crise n'étant pas seulement française, il se tint à Souillac le premier congrès international de la trufficulture, organisé par la Fédération Nationale de Producteurs de Truffes (FNPT)[5].

L'espoir d'une forte reprise fut conforté par la mise en marché des plants mycorhizés au début des années 1970. Mais ceux-ci furent plantés avec un manque de rigueur et une approche trop strictement agricole et productiviste de la part des trufficulteurs. Beaucoup d'espoirs furent déçus[5].

Mycorhization

Mais cette solution était la bonne. La truffe est un champignon mycorhizien, et elle ne peut accomplir son cycle complet qu'avec une plante-hôte, comme un chêne ou un noisetier. Ces plants truffiers sélectionnés et garantis par l'INRA sont l'aboutissement des travaux des chercheurs italiens Fassi et Fontana qui, en 1967, avaient réalisé la synthèse mycorhizienne de la Tuber maculatum avec un pin (Pinus strobus L.). Cette méthode était déjà employée par les trufficulteurs méridionaux de Vaucluse. L'INRA proposa à grande échelle des plants truffiers fiables, car mycorhizés par l’espèce souhaitée, et non porteurs d’autres champignons[6].

Ce qui permet d'avancer, comme le font Alain Escafre et François Roussel : « Un chercheur italien M. Bencivenga résume fort bien la situation en affirmant encore récemment (1999) que la trufficulture avait connu deux grands succès : Le premier, quand a été découvert la dépendance des truffes envers certaines plantes supérieures ; le second, quand les plants mycorhizés ont été produits à grande échelle. Le troisième pas important ne sera accompli que lorsque la recherche sera en mesure de garantir une production significative à ceux qui ont effectué des plantations »[7].

Cueillette et production

Il y aurait environ 20 000 trufficulteurs en France. Ils regroupent des producteurs qui plantent, avec un succès inégal, avec un appui scientifique, et des caveurs (ou rabassiers) qui ramassent le champignon.

Une vingtaine de négociants opèrent en France (plus une vingtaine de conserveurs). Ils achètent sur les marchés agricoles de gros. Ils gardent leur chiffre d’affaires secret, mais les spécialistes l'estimaient à environ 30 millions de francs (4,6 millions d’euros) en 1995.

La culture des truffes sur des truffières aménagées et cultivées s'est fortement développée, au point de fournir aujourd'hui 80 % des truffes françaises du marché.

Les « caveurs » ou « rabassiers » (ramasseurs de truffes) utilisent traditionnellement pour le cavage (le ramassage des truffes) des truies (cochon truffier) et des mouches truffigènes. Ils utilisent de plus en plus des chiens truffiers plutôt que le cochon plus difficile à utiliser (peu mobile, vite fatigué, au transport en voiture malaisé et moins discret, les voisins pouvant suivre plus facilement le caveur sur son coin à truffes). Contrairement à la truie, ces chiens sont spécifiquement éduqués à chercher les truffes[8] - [9].

Chien truffier en action

Chien truffier en action La mouche à truffes : Suillia fuscicornis.

La mouche à truffes : Suillia fuscicornis. Cochon truffier

Cochon truffier

Les anciens préfèrent chercher à la mouche[10], grâce à une espèce particulière, Suilla gigantea, qui est très attirée par les truffes. Une fois la truffe repérée, le caveur l'extrait avec précaution du sol à l’aide d’un piolet nommé « cavadou », en essayant de ménager les couches de sol pour que le mycélium reconstitue d'autres truffes les années suivantes, chacun ayant ses recettes et ses secrets pour le dressage ou pour la recherche et collecte du précieux champignon.

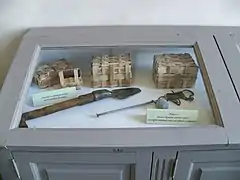

Cavadou (petite pelle) et caissettes

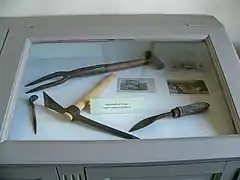

Cavadou (petite pelle) et caissettes Différents cavadous

Différents cavadous

Trufficulture en France

L'essor de la trufficulture en France est dû pour beaucoup à la crise du phylloxéra du vignoble qui laisse des milliers d'hectares en jachère à la fin du XIXe siècle[11]. Selon les conditions climatiques et pédologiques, ont été implantées la truffe du Périgord considérée comme « le diamant noir » de la cuisine française, la truffe de Bourgogne ou de Champagne, la truffe blanche d'été[12].

Au XXIe siècle, la France fournit les deux tiers de la production mondiale. Le Comtat Venaissin produit à lui seul les deux tiers de la truffe de Vaucluse, premier département producteur[13].

Le piémont du Ventoux est, avec le Tricastin voisin, le premier producteur en France de Tuber melanosporum[a 1]. Leur marché reste hors normes car c'est la seule production à échapper aux inspecteurs de l'administration fiscale, aucune transaction n'étant réglée par chèque[a 1]. En saison, c'est le marché de Carpentras, un des plus importants de la région avec Richerenches, qui fixe les prix. Les rabassiers (trufficulteurs) y affirment, pour justifier les prix, que le « diamant noir » naît entre les pluies des deux Vierges[N 1]. C'est loin d'être faux puisque les spécialistes ont vérifié qu'une bonne année dépend à la fois d'un fort ensoleillement estival suivi de pluies entre la mi-août et la mi-septembre[14].

Ces truffes se récoltent entre 500 et 1 000 mètres d'altitude. Préférant les terrains calcaires, elles se développent toujours en symbiose avec le chêne blanc ou vert, le frêne et le charme. Il est affirmé que les plus fines poussent à l'ombre du tilleul[14].

| Régions | Production | Parcelles de 10 à 30 ha | Parcelles de moins de 10 ha |

| 52,26 t | 10 286 ha | 7 968 ha | |

| Sud-Ouest : | 18 % | 19,6 % | 22,3 % |

| Sud-Est : | 74 % | 71,4 % | 63,7 % |

| Centre-Ouest | 1,5 % | 6,3 % | 11,3 % |

| Centre-Est | 6,5 % | 2,7 % | 2,7 % |

Norme Interfel

En 2006 une norme concernant les truffes fraîches (Tuber mélanosporum et Tuber brumale) a été définie, sur la base d'un accord interprofessionnel, afin d'améliorer et de qualifier l'offre. Les truffes mises à la vente doivent être entières, sans cassure. Elles doivent avoir l'odeur, la saveur et la couleur caractéristiques de leur espèce. Il faut qu'elles soient propres et brossées, exemptes de parasites et de pourriture. Enfin, elles doivent avoir un poids supérieur à 5 grammes[16].

Quelle que soit l'espèce, une truffe doit entrer dans l'une de ces trois catégories : Catégorie Extra où se retrouvent les truffes de qualité supérieure d'un calibre supérieur ou égal à 20 grammes, Catégorie I qui regroupe les truffes de bonne qualité comportant de légers défauts, ayant un calibre supérieur ou égal à 10 grammes, Catégorie II qui comprend toutes les autres truffes de calibre supérieur ou égal à 5 grammes[16].

La trufficulture et le réchauffement climatique

Les sécheresses successives ont eu des effets importants sur la production des truffes. Et quand s'y mêle le gel la récolte plafonne à 25 tonnes. Le réchauffement climatique et son impact sur la trufficulture ont été le thème d'une réunion européenne à Ménerbes le [4].

Sachant que les plants truffiers plantés dans cette première décennie du XXIe siècle seront en plein rendement en 2050, les chercheurs de l'INRA ont averti les trufficulteurs que « les zones propices à la culture de la truffe devraient remonter vers le Nord et l’Est, ainsi qu’en altitude » afin que les arbres puissent supporter des étés plus chauds et des sécheresses plus fréquentes. Ce qui ne pose pas de problème géographique en France hexagonale mais sur le pourtour du bassin méditerranéen[4].

Premier effet du réchauffement climatique, l'apparition dans les Alpilles de la truffe du désert (de la famille des Terfeziaceae, et non des Tuber), originaire du Maroc et d'interet gustatif limité. D'où la nécessité de mettre en place une stratégie globale pour atténuer les effets de ce réchauffement avec irrigation, paillage, nouvelles essences d'arbres truffiers[N 3], nouvelles méthodes de travail, refroidissement du sol[4].

Gian Luigi Gregori, un chercheur italien, présent à Ménerbes, explicita ses essais de domestication de l’arbre truffier et leur but. « Celui-ci est fréquemment taillé pour qu'il grandisse en largeur et non en hauteur, pour fournir ombre et fraîcheur à la truffe. Le sol est travaillé à la pioche pour limiter la croissance des racines. Les parcelles sont arrosées souvent, à petites doses, pour que le sol soit toujours humide »[4].

Mais l'irrigation des truffiers n'est pas la panacée. L'arrosage profite aux herbes et aux autres champignons. En dépit des nouvelles techniques, le mystère reste entier. Personne aujourd'hui ne peut expliquer pourquoi un arbre donne des truffes et son voisin reste stérile. Ce qui amena la conclusion de Jean-Charles Savignac, président de la Fédération Nationale de Producteurs de Truffes « la trufficulture, c’est l'art d'essayer de produire de la truffe »[4].

Pour la récolte 2011-2012 de truffes noires d'hiver qui a été exceptionnelle, Jean Charles Savignac a constaté son côté inattendu après une double sécheresse printanière et automnale, et une récolte perturbée par l'épisode de froid de la fin janvier. Or, en dépit de tous ces facteurs négatifs, la plupart des marchés ont proposé des truffes de qualité et en abondance. La production française a atteint 44 tonnes, dont 14 tonnes pour le Sud-Ouest et 30 pour le Sud-Est. Il en conclut : « Il faut voir à la base de cette récolte assez élevée (et qui aurait été supérieure avec des conditions climatiques moins défavorables) l'effet du travail patient des milliers de trufficulteurs français qui plantent chaque année près de 400 000 plants à vocation truffière »[17]. Cependant, la production française annuelle de truffe noire dépasse rarement 50 tonnes alors qu'elle atteignait 700 tonnes en moyenne à la fin XIXe siècle[18]. La régression du pastoralisme à la suite de l'exode rural et de l'intensification de l'agriculture, et les changements climatiques ont ainsi entraîné un embroussaillement néfaste aux truffières sauvages. « La truffe est devenue un produit de luxe car il ne subsiste plus que 5 % des truffières naturelles en France »[19].

Truffe du Tricastin

La truffe du Tricastin a voulu se protéger par une appellation d'origine depuis 1978[20], elle s'étend sur 68 communes de la Drôme et 15 communes de Vaucluse[21]. Pour revendiquer cette appellation, la truffe du Tricastin exige une stérilisation en première ébullition et uniquement avec des T. melanosporum[22].

Dans cette région, comme dans d'autres, les trufficulteurs se sont regroupés en syndicat de producteurs comme ceux de la Drôme des Collines (et Isère limitrophe)[23] ou le syndicat général de la truffe noire du Tricastin, qui a son siège social à la Maison de la Truffe et du Tricastin, à Saint-Paul-Trois-Châteaux[24].

Notes et références

Notes

- Les pluies doivent être abondantes entre l'Assomption (15 août) et la Nativité de Notre-Dame (8 septembre).

- La meilleure période de récolte pour Tuber melanosporum est entre janvier et février

- En Provence, une des pistes est l’utilisation de chênes verts au lieu des autres chênes, noisetiers et pins

Références

- Gabriel Callot, La truffe, la terre, la vie, éditions Quæ, , p. 108

- Joseph Talon, inventeur de la trufficulture

- Provence, édition du Petit Futé, 2009-2010.

- Yannick Groult, Le diamant noir menacé par le réchauffement climatique

- Alain Escafre et François Roussel, op. cit., p. 6.

- G. Chevalier et H. Frochot, op. cit., p. 201.

- Alain Escafre et François Roussel, op. cit., p. 8.

- La récolte de la truffe

- Thierry Talou et Michel Kulifa, « Les secrets de la truffe », La Recherche, no 239, , p. 37-38

- demande référence

- Gabriel Callot, La truffe, la terre, la vie, Quæ, , p. 26.

- Zones d'implantation de la truffe en France.

- Histoire de la Truffe

- Jean-Pierre Saltarelli, op. cit., p. 180.

- Alain Escafre et François Roussel, op. cit., p. 13.

- « La norme INTERFEL sur le site de l'association des trufficulteurs des coteaux de Saint-Paul-Trois-Châteaux »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Analyse de la récolte 2011-2012 par Jean Charles Savignac, président national de la fédération française des trufficulteurs »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Francis Martin, Sous la forêt. Pour survivre il faut des alliés, Humensis, , p. 47

- Jean-Christophe Guéguen et David Garon, Biodiversité et évolution du monde fongique, EDP Sciences, , p. 7

- La truffe du Tricastin sur le site www.culture.gouv.fr

- AOC truffe du Tricastin

- La truffe du Tricastin AOC

- Syndicat des producteurs de truffes de la Drôme des collines

- Syndicat général de la truffe noire du Tricastin

- Guy Barruol, Nerte Dautier, Bernard Mondon (coord.), Le mont Ventoux. Encyclopédie d'une montagne provençale (voir dans la bibliographie)

- Jacques Galas, p. 111.

Bibliographie

- Adolphe Chatin. La truffe. Paris, Baillière, 1892.

- Guy Barruol, Nerte Dautier, Bernard Mondon (coord.), Le mont Ventoux. Encyclopédie d'une montagne provençale, Forcalquier, Alpes de Lumières, , 348 p. (ISBN 978-2-906162-92-1)

- Jean-Pierre Saltarelli, Les Côtes du Ventoux, origines et originalités d'un terroir de la vallée du Rhône, A. Barthélemy, Avignon, (ISBN 2879230411)

- Jean-Marc Olivier, Jean-Charles Savignac et Pierre Sourzat, Truffe et trufficulture, Périgueux, Éditions Fanlac, , 4e éd., 343 p. (ISBN 978-2-86577-287-2)