Histoire du Sancerrois

Situé en Berry, Sancerre domine la vallée de la Loire depuis son piton situé à 312 mètres d’altitude.

Le nom de la ville de Sancerre a évolué dans le temps mais il serait tiré de Noviodunum Bituricum ?, Gordonis Castrum, du VIIIe au XIIe siècle ; puis Sancerrium, Sincerrium, Sancerra, Sincerre, Cereris Sacrum[1] et Sacrum Caesaris (« César le Sacré »), depuis le XIIIe siècle, qui aurait ensuite été christianisé plus tard en « Saint-Cère ».

Comprendre l'histoire du Sancerrois revient à étudier celle d'un territoire, débordant l'actuel canton de Sancerre et l'ancien arrondissement de Sancerre, qui tendrait à être celui de l'ancien comté de Sancerre.

Sancerrois gaulois et gallo-romain

Les premières traces d'occupation du Sancerrois datent de la préhistoire. Cependant, Gortona ou Gorgobina (Sancerre ?) émerge sous l'égide des Boïens, après la défaite des Bituriges Cubes, lors du siège d'Avaricum, et la prise de leur capitale par César en mars 52 av. J.-C.

Quoique la position géographique de Sancerre semblât destiner ce point à devenir de bonne heure un castrum romain, il n'est pas prouvé que les Romains y aient eu un poste militaire immédiatement après la conquête de la Gaule. Néanmoins les données archéologiques de la présence romaine proviennent de Saint-Thibault-sur-Loire et des environs de Sancerre[2]. Au Ier siècle, l'agglomération comporte des villae, bâtiments publics et activités artisanales[3], placés non loin de deux voies romaines (Lugdunum-Augustodunum-Gien-Cenabum, Avaricum-Rians-Gordona (Saint-Satur)). Cette dernière, appelée le Gros Chemin, fut décrite par M. de Bussedes, conseiller au Présidial de Bourges. Elle « passe près du château de Turli, au village de Nointeau, au bourg de Riants, au village des Averdines, paroisse de Jalognes, et arrive à la ville de Sancerre »[4].

La présence d'un port et d'un pont sur la Loire témoignent de la forte activité du Sancerrois à l'époque gallo-romaine. Des vestiges de deux ponts antiques ont été retrouvés dans le lit de la Loire à Saint-Thibault, en amont du pont actuel. D'après les analyses dendrochronologiques, ces deux ouvrages datent du IIe siècle ap. J-C. Le premier était tout en bois (début du IIe siècle ap. J-C). et le second en bois reposant sur des piles en pierre (début de la seconde moitié du IIe siècle ap. J-C).

Un premier temple romain y aurait été consacré à Jules César. Au IVe siècle, le vicus de Saint-Thibault-sur-Loire atteint 35 hectares. « Une inondation, vers 350, aurait contraint les Gallo-Romains à éloigner leurs habitations du fleuve vers l'actuel bourg de Saint-Satur »[5].

Sancerrois mérovingien et carolingien

Au Haut Moyen Âge, le vicus de Saint-Thibault-sur-Loire est abandonné au profit de Castrum Gordonis (Château-Gordon). Christianisée, Gordona prend le nom de Saint-Satyrus (Saint-Satur), martyrisé en Afrique au Ve siècle. Pendant la période carolingienne VIIIe siècle, il y existait un petit village dans la pente de la colline de Sancerre, groupé autour de l'église de Saint-Romble (Romulus), nom d'un des premiers apôtres qui évangélisèrent la région.

La fontaine de la source de Saint-Romble (Romulus) se trouve à Subligny ; un panonceau indique : « En ces lieux, Romulus installa son ermitage au Ve siècle et évangélisa le Sancerrois ».

Vers 481, le Sancerrois est à la frontière des royaumes Wisigoth d'Aquitaine, de Neustrie et des Burgondes. En 771, une invasion de Sarrasins mit fin à l'existence de Seyr (La Charité-sur-Loire)[6]. Des bandes vikings, qui avaient envahi les côtes du royaume de France, dans la seconde moitié du IXe siècle, occupaient l’embouchure de la Loire. Ils y établissent des bases à partir desquelles ils menaient des expéditions de pillage en amont du fleuve. Ils s'emparèrent ainsi de Bourges en 857 et en 867, et la pillèrent. Plus tard, ils envahirent le Berry une troisième fois et s'avancèrent jusqu’à Massay[7].

Attestée au Xe siècle et située à Saint–Satur, mentionnée pour la première fois dans les textes en 1015, selon Buhot de Kersers, la châtellenie de Château-Gordon est à l’origine de la seigneurie de Sancerre. Au Xe siècle, selon la légende, Edmond de Montfort est le seigneur de Château Gordon[8]. Simon de Montfort, pour sauver son neveu (qui avait mis le feu au cellier des moines et à leur petite chapelle sur la colline de Châtillon-sur-Loire) de la pendaison, échange la vie de son neveu contre la donation aux moines de ses domaines de Châtillon et la promesse de devenir lui-même, moine : promesse qui aurait été tenue. En tout cas, le nom Castrum Gordonis fut le plus utilisé pour Sancerre durant la première moitié du Moyen Âge. L'une des portes de Bourges par où passait la route se dirigeant vers Sancerre, s'appelait porta Gorthonica, en français porte Gourdaine. Les habitants du Sancerrois s'appelaient alors les Gordonicenses[2].

Selon une tradition rapportée notamment par la Chronique du moine cistercien Aubry de Trois-Fontaines au XIIIe siècle, Château-Gordon/Sancerre serait passé ainsi à la Maison de Sancerre : dès le Xe siècle, Thibaud Ier de Blois, dit « le Tricheur », s'empare de Sancerre qui devient alors la propriété des comtes de Blois. Sancerre fut transmis probablement à son fils Hugues de Blois qui lui-même[9] le laissa à l'un de ses fils, Roger, qui était évêque de Beauvais. En 1015, Roger échangea la ville et la seigneurie de Sancerre contre ses droits comtaux à Beauvais[10] avec son cousin Eudes II de Blois, fils d'Eudes Ier et petit-fils du Tricheur. De plus, Landri, comte de Nevers en 990-1028, prétendant avoir des droits sur le comté (la terre) de Sancerre, mena une guerre contre Gilon Ier, seigneur de Sully-sur-Loire. Mathilde, fille d'un seigneur de Château-Gordon nommé Gimon, demanda la protection dudit Eudes II de Blois contre le comte de Nevers en 1034 et restaura le monastère de St-Satur.

En fait, certains points importants de cette chronique ne sont pas avérés[11] - [12] - [10] : ainsi, les premiers comtes de Blois (le Tricheur et son fils Eudes Ier) ne possédaient sans doute pas vraiment Château-Gordon, même s'ils tentaient peut-être déjà de se l'approprier. C'est Eudes II qui, vers 1030, s'en empara vraiment, profitant de l'extinction de la famille seigneuriale de Château-Gordon, ou l'évinçant. Roger, évêque de Beauvais, n'était pas le frère d'Eudes II ni le fils d'Eudes Ier, mais peut-être un neveu d'Eudes Ier s'il était bien le fils d'Hugues de Blois, fils du Tricheur. En revanche, on peut retenir : 1) qu'Eudes II était bien comte laïc de Beauvais (comte d'ailleurs lointain, peu présent, dans un fief pour lui très périphérique) et qu'il céda en 1015 certains de ses droits comtaux à l'évêque Roger (peut-être contre les droits patrimoniaux que ce dernier pouvait avoir à Sancerre ? ; en tout cas Eudes II n'a pas lâché d'un coup tout son comté laïc de Beauvais : l'appropriation de l'ensemble des droits comtaux par les évêques de Beauvais, pour former en comté épiscopal, fut un long processus du Xe au XIIe siècle — cf. l'article Roger, avec des références) ; 2) que les seigneurs de Château-Gordon se situaient dans la mouvance des premiers comtes de Nevers : à tel point que Mathilde, fille du seigneur Gimon de Château-Gordon (fl. en 1012, et en 1027, année où il accompagne Landry de Nevers dans une campagne contre Gilon Ier de Sully en représailles de ses exactions ; puis Landry meurt en 1028, et Gimon peut-être vers 1030) fut même fiancée au jeune Robert de Nevers, dernier fils du comte Landry ; alors Mathilde prend l'habit et restaure effectivement l'abbaye de St-Satur vers 1034, et Château-Gordon est en déshérence : Eudes II de Blois peut mettre la main dessus. Les historiens médiévistes Guy Devailly (spécialiste du Berry[11]) et Jean Mesqui (Sagonne : note 6) admettent cependant un lien matrimonial entre les anciens seigneurs de Château-Gordon et les Blois-Champagne : le vieil Eudes de Blois ou son fils le jeune Thibaud auraient épousé Mathilde de Château-Gordon ; mais les généalogies récentes les plus réputées ne retiennent pas cette union : cf. MedLands.

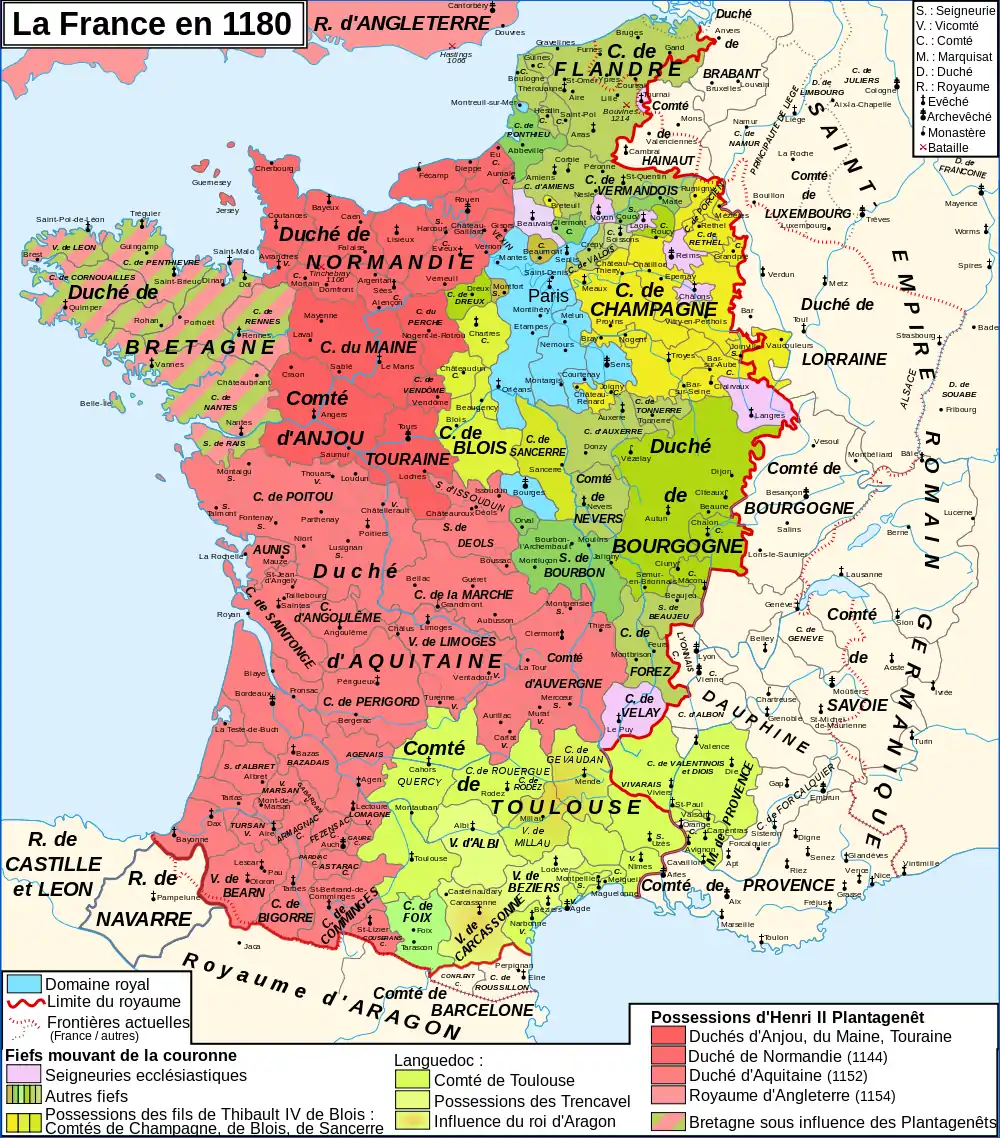

Depuis le milieu du XIe siècle, Sancerre resta la possession des comtes de Blois-Champagne. À la fin du XIe siècle, la seigneurie de Sancerre est l'un des grands fiefs du Haut-Berry avec la vicomté de Bourges (avec une famille vicomtale, puis au roi depuis 1101), Charenton, Montfaucon, Mehun, Vierzon, Sully, un important fleuron de la couronne des comtes de Blois et de Champagne[13], un jalon remarquable de l'immense ensemble territorial qu'ils ont tenté de forger de la Touraine à la Champagne, avec le Blésois et la Sologne, le Dunois, le Chartain et la Beauce, la seigneurie de Sully et ses grandes possessions en Berry : domaines de la branche aînée des Blois-Champagne, la Brie et les comtés champenois (i.e. des confins avec l'Anjou, le Perche, l'Ile-de-France et l'Orléanais aux confins avec le Bourbonnais, le Gâtinais, la Puisaye et la Bourgogne, l'Argonne et le Barrois, donc l'Empire). Car les comtes de Sancerre (dits comtes car issus de la famille comtale de Blois, de Champagne et de Brie ; puis le comté de Sancerre a suivi...) sont bien un rameau cadet des comtes de Blois-Champagne, rameau issu d'un fils puîné du comte Thibaut le Grand, Étienne (1133-† 1191 à Acre).

Moyen Âge central en Sancerrois

Le Moyen Âge central est une des deux périodes-clés de l'histoire du Sancerrois.

L’abbaye de Saint-Satur est refondée en 1034 par Mathilde de Château-Gordon et Etienne II de Blois.

Le 13 novembre 1104, Adèle, comtesse de Blois, accorde différents privilèges et droits aux moines de l’abbaye de Saint-Satur[14]. Adèle exerçait alors la régence sur la maison de Blois car son époux, Etienne-Henri de Blois, est décédé en Terre Sainte lors de la bataille de Ramla en 1102 et parce que leur fils n’était pas encore en âge de régner. Cette charte est importante à plus d’un titre : tout d’abord, c’est une des dernières mentions de Sancerre sous son ancien nom : Château-Gordon.

Entre 1141 et 1144, divers seigneurs berrichons vassaux du roi Louis VII dévastèrent les possessions du comte de Champagne, seigneur de Sancerre, et celles de l'Abbaye de Saint-Satur à la suite de l'élection, contestée par le roi, de Pierre de La Châtre au trône archiépiscopal de Bourges » [15] - [16].

« La bulle d'Innocent II datée du troisième jour des ides de janvier 1143…fulmine l'excommunication majeure contre Étienne de Graçay, Rainaud de Montfaucon et leurs complices qui... ont pillé et incendié l'abbaye de Saint-Satur… ». 1144 : en contrition, Étienne de Graçay, du consentement d'Asceline, sa femme, et de Raymond (Renaud IV), son fils, renonça en faveur des chanoines aux droits de lods et vente sur tout ce qu'ils pouvaient acquérir dans l'étendue de son fief, en réservant toutefois l'hommage[17].

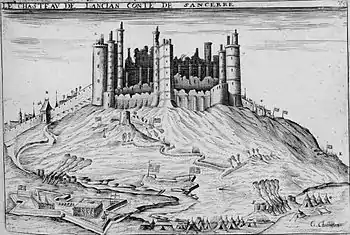

« Thibaut IV de Blois fut l'ami des moines de Saint-Satur qu'il combla de biens. » En 1152, à la mort de Thibaut IV, son troisième fils, Étienne hérite de la seigneurie de Sancerre avant de l'élever au rang de comté (parce qu'il était lui-même comte en tant que membre de la famille comtale de Blois-Champagne, détentrice de principautés territoriales : à Sancerre, le comte fait le comté, et non l'inverse) qui sera détenu jusqu'en 1419 par ses descendants directs. Étienne Ier de Sancerre y construit un château fort sur le point culminant de la colline, forteresse naturelle, ainsi que des remparts pour protéger la ville. Le château avait six tours incluant la Tour des Fiefs et la Tour de Saint-George. En temps de guerre, un feu pouvait être allumé sur le sommet de la tour de Saint-George qui pouvait alors être vu à 40 km. Les historiens considèrent la charte accordée, en 1155, par Étienne Ier aux marchands de Sancerre et probablement à sept autres villes, appelée Coutumes de Lorris, comme l'une des plus progressistes du royaume Capétien.

Le comte Étienne Ier et les cottereaux (pillards) flamands envahissent la région de Lorris en 1180[18] dans le but de détruire l'influence de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, sur son neveu, le roi de France, et de rétablir l'autorité de la reine-mère, sa sœur Alix de Champagne. Entre 1181 et 1185, le comte Étienne prêta ses armes à celui qu'il venait de battre, au comte de Flandre donc, et fait partie de la Ligue des barons et seigneurs révoltés contre le roi de France, Philippe Auguste (Ligue de Philippe, comte de Flandre ; Hugues, duc de Bourgogne ; Guillaume, archevêque de Reims ; Thibaut, comte de Blois)[19]. Il mène une bande de mercenaires-brigands (Cottereaux, Paillers et autres routiers), appelée les Brabançons, et ravage la vicomté de Bourges ainsi que l'Orléanais. Le roi Philippe Auguste, aidé des confrères de La Paix de Notre-Dame, organisation militaire et religieuse formée en 1182, au Puy, sous le patronage de la Vierge, pour mettre fin à ce brigandage, réussit à le mettre hors d'état de nuire en 1184. Puis, dans les années 1189, « Philippe-Auguste prit à sa solde une armée de Brabançons, auxquels il livra le Sancerrois, où ils firent un butin immense; mais le comte se tira d'affaire, encore une fois, en employant la médiation du roi d'Angleterre »[13]. Philippe Auguste lors de la reconquête du Sancerrois rase le village de Sury-ès-Bois, qui se retrouve propriété des Brabançons du roi[20].

En 1190, Étienne a été parmi les premiers féodaux à supprimer le servage. Thibaut IV, comte de Champagne, vendit les hommages des comtés de Blois et de Sancerre au roi Louis IX en 1226 ou 1234[21]. Louis IX se rendit en mars 1231 à l'Abbaye de Saint-Satur.

D'après le concile local de Bourges de 1276, les Juifs de Sancerre se devaient d'habiter la même rue, encore nommée aujourd'hui « rue des Juifs »[22].

Comté stratégique

Au XIVe siècle, clef du Berry, le Sancerrois joua un rôle prépondérant dans le maintien de l'indépendance du royaume de France vis-à-vis de celui d'Angleterre puis dans la reconquête. Le Sancerrois connu alors les ravages de la Guerre de Cent ans, la ruine de l’abbaye de Saint-Satur, et celle de l’église de Saint-Romble, causés par le passages de compagnies et les chevauchées de Robert Knowles et de Lancastre. Plusieurs comtes et membres de la Maison de Sancerre prirent une grande place dans la reconquête du royaume dont le Connétable Louis de Sancerre et son frère Robert.

Par une charte du mois de février 1327, le comte Louis II confirme les privilèges et franchises de Lorris accordées aux habitants de Sancerre.

La deuxième moitié du XIVe siècle (et la première du XVe siècle) est décrite comme une période particulièrement troublée à cause de la guerre de Cent Ans[23]. En 1351, les Anglais attaquent Sancerre. En août 1356, la chevauchée du « Prince Noir », venu de Bordeaux, ravage le Berry, sans toutefois parvenir à prendre Bourges. La ville de Sancerre et l’abbaye Saint-Satur sont prises et pillées[24] , le Château de Sancerre est assiégé par les Anglais en 1361[25]. En 1364, un capitaine anglais, nommé Aymeri, fut enlevé par des chevaliers sancerrois. Il ne retrouva la liberté qu'après le paiement d'une rançon de 3 000 livres. Aussitôt libéré, il s'occupa à rassembler des forces à La Charité-sur-Loire pour se venger. Averti par un religieux de Saint-Thibault-sur-Loire, le comte Jean III envoya des messagers pour demander du secours aux châtelains du Berry et du Bourbonnais. Des chevaliers et d'écuyers accoururent en renfort et formèrent un corps de 400 lances, dont la moitié était commandée par ses frères cadets Louis et Robert. Le comte repoussa ainsi et détruisit une grande compagnie anglaise qui voulait s'emparer de Sancerre. Le capitaine anglais Jean Aimeri ou John Aymeri y fût blessé et mourut quelques jours après. Cette victoire amena la capitulation de La Charité-sur-Loire et de toutes les garnisons des alentours. Le village de Ménétréol-sous-Sancerre est pillé la même année. En 1383, Jean III de Sancerre a acquis la terre de Boisgibault, de Gaucher de Châtillon, seigneur de Tracy, constituant une sorte de marche du comté de Sancerre, protégeant le passage sur le fleuve.

Pierre de Navarre décède à Sancerre, le 29 juillet 1412, au retour du siège de Bourges[26]. Fin 1418, le dauphin Charles, désirant renforcer la position de Sancerre, dépêche à la comtesse Marguerite une forte troupe commandée par Barbazan et Jean de Lesgo[27]. Guillaume Bel, capitaine d'une compagnie de mercenaires écossais composée de 30 soldats à pied et de 80 archers, entra au service du dauphin à Sancerre le [28]. En 1420, une troupe anglo-bourguignonne, peut-être conduite par Perrinet Gressart, prend les villes de La Charité-sur-Loire et de Cosne-sur-Loire. Ils franchissent la Loire et attaque Saint-Satur mettant sa population à contribution. Les religieux de l'abbaye de Saint-Satur ne pouvant payer les mille écus d'or réclamés, des habitants et 12 religieux périssent enfermés dans une tour qui est incendiée. Le bourg et l'abbaye sont pillés puis brûlés. 52 autres moines sont faits prisonniers et embarqués à Cosne-sur-Loire sur des bateaux, réquisitionnés à Saint-Thibault-sur-Loire. Leur bateau est coulé dans la Loire. Huit d'entre eux se sauvent et vont trouver protection auprès du seigneur de Buranlure avant de retourner au prieuré de Saint-Père-la-None dépendant de leur Abbaye. Puis, les Anglo-bourguignons montent piller et détruire le quartier hors les murs de Saint-Romble et son église. Ils attaquent Sancerre, vers Porte-César, mais sont repoussés par une sortie des défenseurs de la ville fortifiée[29].

En juin 1422, selon Enguerrand de Monstrelet, le dauphin Charles rassembla environ 20 000 combattants de divers pays à Sancerre, où il fixa sa résidence. Le comte Béraud III fut sommé de remettre au dauphin toutes ses places fortes pour y établir des garnisons royales jusqu'à la fin de la guerre. Le comté de Sancerre, occupé par les troupes du dauphin, est ainsi intégré au système défensif du royaume. L’armée dauphinoise assiégea La Charité-sur-Loire et la repris, le 27 juin 1422, du contrôle de Perrinet Gressart et des Anglo-bourguignons. Il y plaça une nouvelle garnison. Les Dauphinois partirent ensuite assiéger la ville de Cosne-sur-Loire. L'armée du dauphin, commandée par le vicomte de Narbonne, le prévôt de Paris Tanneguy III du Chastel et Douglas de Buchan, assiégea Cosne-sur-Loire de juin à juillet 1422. Les assiégés ayant eu le temps de prévenir les Anglais, ils reçurent ainsi de puissants renforts de Jean de Lancastre, duc de Bedford, arrivé le 15 août avec une armée de secours anglo-bourguignonne. Le siège fut levé par les troupes françaises qui n’étaient plus alors assez nombreuses. Le dauphin Charles estima plus prudent de faire retraite vers Sancerre. Les Anglais tentent de poursuivre les Français mais ceux-ci défendent victorieusement la rive gauche du fleuve[30] Loire. L'action du duc de Bedford se limita là car il apprit la mort de son frère Henri V et retourna précipitamment à Paris[31].

En 1426, Perrinet Gressart menace Sancerre et se fait payer par la ville le « prix du feu » pour l'épargner[32].

En 1430, les Anglais subirent une autre défaite près de Sancerre. Charles VII séjourna au château de Sancerre d'avril à août 1435. Arrêté le 31 juillet 1451, Jacques Cœur est condamné par la justice royale et fut dépossédé de tous ses biens dont les palais de Sancerre, Menetou-Salon et de Barlieu en 1353 et 1354[33]. Il n'est pas certain que Jacques Cœur séjournât à Sancerre, bien que la légende lui attribuât une maison au centre de la ville[34].

Le Berry est alors réputé pour son gros verre du Sancerrois (Four Philippe, 1458)[35].

Par lettres patentes de novembre 1480, Louis XI ordonne la création d'un échevinage à Sancerre, en nommant un maire, Pierre Deville, ainsi que six échevins et six bourgeois-conseillers[36], marquant ainsi l'affirmation du pouvoir des bourgeois de la ville face à celui du comte. Robert dit Béraud Stuart (ca 1447-06.1508), seigneur d'Aubigny (1482-1508), fut nommé bailli de Berry (1487-1498) et gouverneur de Sancerre. Enfin, au XVe siècle et dans la première moitié du XVIe siècle, le Sancerrois retrouva la prospérité et la richesse comme en témoignent plus de trente logis et maisons à tourelles de la ville et du village de Ménétréol-sous-Sancerre.

Liste dynastique des premiers comtes de Sancerre

- XI Étienne Ier de Sancerre (1133-1191, † à Saint-Jean d'Acre), comte de Sancerre et de Gien.

- A1 Guillaume Ier de Sancerre, († 1217) comte de Sancerre et seigneur de La Ferté-Loupière.

- B1 Louis Ier de Sancerre († 1267), comte de Sancerre

- C1 Jean Ier de Sancerre († ~1284), comte de Sancerre, seigneur de Châtillon-sur-Loing, de Meillant et de Charenton-du-Cher.

- D1 Étienne II de Sancerre (1252-1306), comte de Sancerre, seigneur de Châtillon-sur-Loing et de Saint-Brisson.

- D2 Jean II de Sancerre († 1327), comte de Sancerre et seigneur du Pondis.

- E1 Louis II de Sancerre, comte de Sancerre, tué en 1346 à la bataille de Crécy.

- F1 Jean III de Sancerre (1334-1402), comte de Sancerre.

- G1 Marguerite de Sancerre (1334-1419), comtesse de Sancerre, dame de Sagonne…

Sancerrois de 1540 à 1788

Au XVIe siècle, les doctrines de la Réforme se répandirent dans le Berry. Acquises aux idées luthériennes dès le 1er quart du 16e siècle, Sancerre et sa région deviendront une place-forte protestante en Berry. Les professeurs de l’université de Bourges spéculaient sur les nouveaux dogmes, et Jean Calvin émit à l’université ses idées critiques des vieilles institutions. En 1534, Jean Michel, ancien aumônier de Marguerite d'Angoulême, duchesse de Berry, prêche à Sancerre.

Sous l'impulsion de Louis de Condé et de Coligny, des Sancerrois avaient embrassé le calvinisme depuis 1548[37]. Mais dès 1539, on rapporte qu'un barbier de Sancerre, Denis Brion, réfugié à Angers, est condamné lors du premier bûcher allumé dans cette ville contre la religion réformée[38].

En 1548, l'église Saint-Jean est transformée en temple. En 1562, destruction par les protestants des chapelles Saint-Père, Saint-André, Saint-Denis. Entre 1548 et 1573, fortification de la ville et occupation de l'église Saint-Jean.

Après la conjuration d’Amboise, de nombreux huguenots se réfugièrent dans leur ville, qui devient bientôt, avec Nîmes, Montauban et la Rochelle, un des principaux boulevards de la réforme en France. À la première prise d’armes des Réformés, Bourges fut prise par le comte de Montgommery, qui saccagea les églises et couvents en mai 1562. Les Calvinistes, se répandant ensuite dans les campagnes, poursuivirent et traquèrent de toutes parts prêtres et religieux. Mais les Catholiques, ayant repris Bourges, ne tardèrent pas à user de représailles.

En 1567, les huguenots saccagent l'abbaye de Saint-Satur, toute proche. Deux ans plus tard (1569) destruction de l'église Saint Romble et en 1573, siège de Sancerre.

Sancerre, citadelle de la Réforme

Sancerre a aussi été le site d'un siège (1572-1573) pendant les Guerres de Religion où la population à majorité huguenote a tenu bon pendant presque huit mois contre les forces catholiques du roi. Lors du siège, les trébuchets, « les Arquebuses de Sancerre » furent utilisées pour la dernière fois dans l'histoire européenne.

Respectée durant la première guerre civile (1563), tout l’effort de la lutte se porta bientôt sur la ville de Sancerre, la plus forte du Berry. L’année suivante (1564), le comte Sciarra Martinengo, noble vénitien, François d’Entragues, gouverneur d’Orléans, et Claude de La Châtre, gouverneur du Berry, s’entendirent pour réduire la ville rebelle, que l’on appelait déjà « la Petite-Rochelle ». Sans canon, armés seulement de frondes, qu’on nomma les arquebuses de Sancerre, et aussi de véritables arquebuses, les assiégeant tinrent avec vigueur pendant cinq semaines, jusqu’à ce que le baron des Adrets, alors catholique, eut jugé l’entreprise difficile et conseillé à Claude de La Châtre de se retirer.

Sancerre subit un premier siège de cinq semaines, au début de 1569, au cours de la Troisième guerre de religion, mais les troupes assiégeantes envoyées contre la ville prirent la fuite avant d’avoir atteint le pied de la colline, effrayées par une sortie de la garnison. Le 21 décembre 1569, des troupes protestantes venues de Sancerre échouent, dans l'attaque de la Grosse Tour de Bourges, face aux catholiques dirigés par La Châtre[39].

Lors de la quatrième guerre de religion, ouverte par le massacre de la Saint-Barthélemy, la ville de Sancerre refusa de recevoir une garnison royale. Honorat de Bueil, beau-frère du comte Jean, noua des intelligences dans le château, et envoya son frère Racan, le surprendre, dans la nuit du . Grâce aux efforts des conjurés, le château fut occupé par Racan. Les habitants, tenus en éveil, avaient pris des dispositions qui leur permirent de reprendre leur forteresse, après une vigoureuse attaque de dix-sept heures (10 novembre). Pour parer aux conséquences de leurs révoltes, qui tôt ou tard devaient leur attirer un siège décisif, les Sancerrois auraient approvisionné leur ville ; mais confiants dans leurs premiers succès, ils se livrèrent plus que jamais à des actes d’hostilité.

Du 3 août 1572 au , la place fut peu à peu investie par des corps de troupes que commandait La Châtre, et qui se fortifièrent dans les villages ou les hameaux environnants. En 1573, Antoine de Bar, seigneur de Buranlure et membre ardent du parti catholique, rejoint avec cent hommes le maréchal de La Châtre et obtient le gouvernement de la ville[40]. Les habitants, sous les ordres de l’avocat Jouhanneau, leur maire, et du ministre Jean de Léry, repoussèrent si vivement les premières attaques et l’assaut général donné le 19 mars, en particulier à l'aide de frondes, que le siège fut changé en blocus. Mathieu Béroalde est présent aux côtés des habitants assiègés[41]. La famine se fit bientôt sentir et devint effroyable ; on fit sortir les bouches inutiles, on mangea les rats, les taupes et jusqu’au vieux cuir. Une petite fille de 3 ans, morte de faim, servit de repas à ses parents à sa grand-mère ; mais le conseil de la ville, instruit de cette scène horrible, fit brûler le père et étrangler la mère. Beaucoup d’habitants cherchèrent à se sauver. Enfin, ne recevant pas un secours promis par les Nimois, et ne se voyant pas comprise dans le traité conclu avec les Rochelois le 24 juin, Sancerre se décida à capituler. La Châtre y entra, le 31 août, et, les jours suivant, il fit démolir les remparts de la ville par les paysans des environs. Sancerre avait tenu près de huit mois et sans artillerie. Le siège a été raconté par le ministre protestant Jean de Léry, qui a survécu au siège, dans l’Histoire mémorable du siège de Sancerre. De Léry se fit conduire dans la seigneurie de Blet, qui servit de refuge aux protestants, après la prise de Sancerre[42].

Pendant La Ligue (1576-1594), le Berry fut le théâtre de nouvelles agitations et de nouveaux combats. Bourges, Dun-le-Roi, Vierzon, Mehun-sur-Yèvre, partisans de la Ligue, tandis que Sancerre et les principaux seigneurs du pays soutenaient le roi en 1589. Claude de Saint Quintin, la même année, tira ses soldats de Sancerre pour les mettre dans son château de Blet[42]. Les protestants pillent le château de Crézancy en 1589[43]. Pendant cinq ans, le Sancerrois fut continuellement ravagé. Il ne respira que lorsque Henri IV eut abjuré à Saint-Denis, entre les mains de Regnaud de Beaune, archevêque de Bourges, en 1594. Le 30 avril 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes dont un article spécifique autorise la liberté de culte aux protestants de Sancerre : « Quant à Sancerre, sera ledit exercice continué comme il est à présent, sauf à l'établir dans ladite ville, faisant apparaître par les habitants le consentement du seigneur du lieu à quoi leur sera pourvu par les commissaires que sa majesté députera pour l'exécution de l'Édit. ». De 1614 à 1618, les pasteurs de Sancerre Messieurs Poissonet et Alard, tiennent des assemblées de prière dans la région, par exemple au château de Brécy.

Comté sur le déclin

Le , le prince de Condé, gouverneur de Berry, attaque et prend la ville et le château de Sancerre. Il ordonne sa destruction ainsi que les murailles de la ville, sur ordre du roi Louis XIII pour empêcher toute nouvelle résistance. En 1640, Henri II de Bourbon, gouverneur du Berry, rachète à René de Bueil, alors dans la nécessité, un comté de Sancerre dévasté. Peu présent sur son domaine, il laisse tout pouvoir à ses baillis et fermiers. La politique du prince de Condé sera peu favorable aux protestants qui quitteront en grand nombre la région[44]. Il fait fermer le temple, obligeant les protestants sancerrois à aller au temple d'Henrichemont ou à celui de Crot-Guillot qui est celui de La Charité-sur-Loire. En 1645, ces derniers obtiennent l'autorisation de célébrer le culte sous une tente dressée à Porte Oison, puis, en 1651, un ordre de la Cour obtenu par l'archevêque de Bourges les en interdits. Pourtant dès 1652, le gouvernement leur permit de reconstruire un temple[45] qui resta ouvert jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. En 1685, l'archevêque de Bourges vint s'installer à Sancerre, accompagné de dragons. Il fit convoqua les calvinistes à une assemblée générale et leur déclara qu'il fallait se convertir de par le roi. En peu de jours, plus de mille personnes cédèrent aux menaces. Des révoltes éclatent à l’occasion de la conversion d’enfants au catholicisme en avril 1680 ou 1685[46]. Le Sancerrois souffrit économiquement de l'exode massif des marchands protestants[47] - [48], pendant le XVIIe siècle, particulièrement après la révocation définitive de l'édit de Nantes (le 18 octobre 1685). Le culte protestant est interdit mais continue en secret, malgré les abjurations de façades. L'huguenot sancerrois Renaud Berthault de Saint Jean se réfugie à Amsterdam d'où il s'embarquera avec sa famille pour l'Afrique du Sud. Philippe Liénard est maître des Eaux-et-Forêts du comté de Sancerre en 1696[49].

À partir du XVIIIe siècle, le Sancerrois perdit son importance et dut se soumettre aux lois de l’État malgré son caractère frondeur. En 1710, un mémoire de l'Intendance de Bourges constate que Sancerre compte 2 200 protestants sur les 5 000 que compte le Berry. En 1738, l'archevêque de Bourges fit enlever du sein de leur famille un certain nombre de jeunes protestantes sancerroises pour les enfermer dans des couvents[50].

Le , Louise Élisabeth de Bourbon Condé Princesse de Conty ... « fit son entrée et prit possession de la ville et conté de Sancerre visita leglise des dames relligieuses leglise de paroisse estant tombé en ruines depuis deux ans et plus visita et fit collation au pied de la tour et ensuit descendit a pied avec toutte sa suite. Monsieur le conte d'Aurroy seigneur du chasteau de la Grange, Mr le Barron de Pesseliere, plusieurs autres seigneurs et la justice en robe accompagnant son Altesse entra dans les moulins de cette paroisse pour les voir par curiosité monta dans son carosse avec tout son cortege et passa dans le grand guay pour aller ensuitte au chatteau de la Grange Chaumont d'ou elle ettoit sorty le matin, elle y a fait sa demeure pendant huit jours pleins en est party le » 9 août[51]. En 1738, l'archevêque de Bourges fit enlever du sein de leur famille un certain nombre de jeunes protestantes sancerroises pour les enfermer dans des couvents[52].

Par l'arrêt du , Jean et Étienne Ravot, marchands à Orléans, entrent en contestation avec Jean-Charles Perrinet d'Orval, receveur du grenier à sel de Sancerre et Étienne Renouard, seigneur de Bussière, maître des eaux et forêts du comté de Sancerre, au sujet de la liquidation de successions (1743-1745)[53].

Une quinzaine d'Écossais jacobites (Mac Nab, Hyde, Macpherson, Macdonald, etc.) s’exilèrent à Sancerre et Bué vers 1752, après la désastreuse bataille de Culloden. Niell MacEachen (plus tard MacDonald) of Howbeg, protégea la fuite du prince Charles Édouard Stuart vers la France, les rejoint, en 1767, avec sa femme et ses enfants, dont le maréchal d'Empire Alexandre, alors âgé de deux ans. Vers 1770, la communauté protestante sancerroise cherche à sortir de la clandestinité[54].

M. de Sahuguet d'Amarzit d'Espagnac, comte de Sancerre, M. de Véry, abbé de Saint-Satur et M. Grangier sont nommés pour représenter les 3 ordres à l'assemblée provinciale du Berry le 12 juillet 1778. Le comté de Sancerre rentre dans le domaine royal en 1785. Par contrat d'échange passé le 30 mars 1785, le chevalier Charles-Antoine Léonard de Sahuguet d'Amarzit d'Espagnac, baron d’Espagnac, reçut de Louis XVI le marquisat d'Hatton-le-Châtel et d'autres domaines situés dans le Blésois et en Lorraine ainsi qu'une soulte de 500 000 livres en échange du comté de Sancerre. Or, cet échange fut contesté et donna lieu à un rapport publié le 23 juillet 1791 par François-Firmin Fricot sous le titre Rapport du comité des domaines sur l'échange de Sancerre. L’Assemblée nationale décréta la révocation du contrat, concluant que l’échange, « monstrueux », est un véritable « délit national ».

Sancerrois de 1789 à 1913

En janvier 1789, 14 bateaux furent emportés à Saint-Thibault-sur-Loire par de gros monceaux de glace et la Loire, inondation causée par le dégel après un froid continuel de deux mois[55]. Grangier, avocat à Sancerre, est élu député du Berry pour le Tiers état, aux états généraux de Versailles réunis à partir du 27 mai 1789. Vincent Poupard, curé de Sancerre, lui, est nommé député du Berry pour le Clergé[56]. Après la prise de la Bastille, un des grands courants de panique collective (arrivée annoncée de 1 500 brigands[57]) atteint Sancerre le 29 juillet 1789, apparu à Brienon-sur-Armançon dans l’Yonne, près de Saint-Florentin, et s'étant propagé vers Auxerre et vers Cosne-sur-Loire dans le Nivernais[58]. Sous la Révolution française, le Sancerrois forme l'un des deux nids de résistance du Cher, avec Bourges, où des prêtres réfractaires refusent la Constitution civile du clergé, votée par la Constituante le 12 juillet 1790[59]. Vers 1790 - 1794, la ville de Sancerre absorbe le village de Chavignol. En janvier 1794, deux canons de calibre 4, en bronze, arrivent à Sancerre. « Transportés par l'Allier et la Loire, après être sortis de la Fonderie de Moulins »[60], ils avaient été accordés par le gouvernement de la Convention à la Garde nationale de Sancerre.

Le représentant du peuple, La Planche, établit la Terreur à Bourges, pilla les églises et se fit reconnaître dictateur dans les départements du Cher et du Loiret. La terre de Sancerre redevient la propriété du comte d'Espagnac en 1791, avant que ce dernier ne la revende à Roy, le 14 floréal an III (1794)[61]. 9 novembre 1794 : le Sancerrois Mac Nab est vivant et libre. « Pourtant, cet ancien garde du corps du roi revient de loin. Arrêté en même temps que cinq autres personnes en mai 1794, pour avoir tenu des propos inciviques, il a été le seul à ne pas être guillotiné. En effet, Fouquier-Tinville, contrairement à son habitude, avait trouvé son dossier insuffisant et demandé des précisions. Les réponses évasives du tribunal du Cher obligèrent l'accusateur à redemander des informations sur le prévenu. Mais, la lenteur du courrier aidant », les journées des 9 et 10 thermidor étant arrivées « avant que le détenu ne passe en jugement. Ainsi, Mac Nab est de nouveau citoyen. Mieux, on lui a restitué ses biens. »[37].

Au printemps 1796, le Sancerrois fut le site d'une rébellion contre-révolutionnaire et royaliste (ou Chouannerie) menée par l'officier d'artillerie, Phélippeaux. Les Vendéens, qui cherchaient à étendre leur action au centre de la France, profitant du mécontentement que la levée en masse avait causé dans les populations, se jetèrent dans le Sancerrois. Plusieurs communes sancerroises prennent alors les armes au nom du roi. Conduit par Phélippeaux, des insurgés royalistes s’emparèrent facilement de la ville même de Sancerre, qui se rendit sans résistance le 2 avril 1796 (13 germinal An IV). Les deux canons sancerrois ne jouèrent aucun rôle, « les royalistes daignant de se les attribuer pour leur lourdeur à manœuvrer et le peu de munitions disponibles… » Mais le général Désenfans et le général Simon Canuel, qui commandait Bourges et le 6e demi-brigade d’infanterie de ligne, reprirent cette ville qui se rendit à la première sommation, le 9 avril 1796 (20 germinal An IV). De son côté le commissaire civil Auclert, envoyé par le directoire du département, épure l'administration locale.

Le 21 frimaire an VI, Lagrave, commandant la Garde Nationale du district de Sancerre[62] est nommé commissaire municipal de Veaugues[63]. Des Assemblées primaires ont lieu à Sancerre extra-muros le 12 messidor an VI. Un juge de paix est élu. Blondeau, professeur de grammaire générale à l'école centrale, royaliste depuis la révolte de Sancerre, est destitué le 17 messidor an VI[64]. Abraham-François Malfuson, né à Bohain (Aisne) de famille protestante, procureur-syndic du district de Sancerre[65] est nommé administrateur central, le 5 brumaire an VI, puis commissaire du Directoire près l'administration centrale du Cher par arrêté du Directoire du 15 floréal an VI, remplaçant de Lammerville[66], élu aux Cinq-Cents. Grangier, curé de Crézancy-en-Sancerre, ayant participé à la Vendée du Sancerrois de l'an IV, est déporté le 26 thermidor an VI[67]. La municipalité de Sancerre est destituée, Cyprien Dumas est nommé président de la municipalité de cette dernière le 3 pluviôse An VI. Également assesseur, il est aussi nommé juge de paix de Sancerre intra muros, le 8 pluviôse an VI[68]. Bonnet, agent municipal de Sancerre, royaliste, est destitué le 3 nivôse an VI. La nomination des assesseurs des Justices de paix intra muros a lieu 6 nivôse an VI. Paul Minot, de Saint-Satur, est nommé juge de paix extra muros le 16 nivôse an VI[69]. Desbrets est lieutenant de gendarmerie, à Sancerre, du 29 brumaire au 15 frimaire An VII. Le lieutenant Gaillard lui succède du 15 frimaire an VII au 3 nivôse an VII, jour où la lieutenance est transférée à Vierzon[70]. Le retour de la résidence du lieutenant de Vierzon à Sancerre est décidé le 25 ventôse An VII ()[71]. Nicolas Delaguette, de Sancerre, commissaire municipal de Sury-en-Vaux remplace Bézard jeune, destitué le 22 pluviôse An VII pour négligence[72].

Sancerre devient le chef-lieu d’arrondissement en l’An VIII de la première République. En 1810, M. F. M. Perrin Dulac est sous-préfet de l'arrondissement de Sancerre[73] et Philippe est lieutenant de la compagnie de gendarmerie impériale. Après Waterloo, les régiments de voltigeurs de la Jeune Garde impériale furent dirigés sur la Loire. Six régiments furent licenciés à Sancerre, Bourges et Montluçon entre le 11 et le [74]. Le comte Jean-Pierre de Montalivet, ministre de l'Intérieur sous Napoléon, fut un grand propriétaire terrien du Sancerrois pendant la première moitié du XIXe siècle. Léonce de Vogüé, conseiller général du Cher en 1839, échoua à la députation dans l’arrondissement de Sancerre en 1842. À la mort du comte Roy, en 1847, la terre de Sancerre passe dans le patrimoine de sa fille et de son gendre, le marquis Auguste-Frédéric de Talhouët. La terre de Sancerre devient par la suite la propriété de leur fille Françoise et de son mari, Armand de Crussol, duc d'Uzès. En 1856, de Crussol dote la Tour des Fiefs, d’un escalier de bois[75].

Au XIXe siècle, les transports ont été améliorés dans le Sancerrois par la construction, à Saint-Thibault-sur-Loire, d'un pont sur la Loire, ouvert au public le 1er janvier 1834, du canal latéral à la Loire en 1838 et de la ligne de chemin de fer de Bourges-Sancerre en 1893. Pendant cette période, Chateaubriand séjourna au château de l’Estang, Stendhal au château de Tracy lors d’un bref séjour en 1830. En voyage à Saint-Satur, Honoré de Balzac situa l’action de son roman La Muse du département à Sancerre. La construction du pont suspendu à chaîne sur la Loire, d'une longueur totale de 360 m et doté de 5 travées, a été autorisée par l'ordonnance du roi Louis-Philippe du 29 août 1832. Elle débute effectivement du côté de Saint-Thibault-sur-Loire, sous la direction des ingénieurs Levaillant et Quauvelin. Il y est fait référence dans les Scènes de la vie de province, T. 2, d'Honoré de Balzac. Construit par l'entreprise Ferdinand Ruiz ou Cruiz, il tiendra jusqu'à la fin de sa concession, soit un siècle, avant d'être remplacé par un nouveau pont en 1934.

« Dans la nuit du 11 au 12 octobre (1851), les habitants de Précy, de Charentonnay, de Jussy-le-Chaudrier, de Saint-Léger-le-Petit, avertis des arrestations, se réunissent et partent sur Sancerre, armés de fusils, de faux emmanchées à l'envers, de fourches et de goyards. Au nombre de deux cents, arrivés à Ménétréol-sous-Sancerre, ils sont persuadés par le baron de Tasher et par l'officier de santé Dugenne venus à leur rencontre, de rebrousser chemin. Desmoineaux et ses amis ne se trouvant plus à Sancerre. En revenant à leur domicile, ils se trouvent face aux gendarmes arrivant de La Guerche, de Cosne-sur-Loire, de Pouilly-sur-Loire, et à un détachement d'artillerie commandé par le général (Jean-Baptiste) d'Alphonse (à la tête d'un escadron à cheval du 9ème d'artillerie et de cinquante canonniers à pied, seule force disponible à Bourges). De nombreuses personnes sont arrêtées ».

Au mois d'octobre 1851, se trouvant en garnison à Bourges, le major Jules Étienne Marie Forgeot « reçoit le commandement d'une colonne mobile envoyée dans l'arrondissement de Sancerre, où s'étaient manifestés de graves symptômes d'agitation. Dans cette mission, il fait preuve d'une grande fermeté et de beaucoup de modération ; il ramène presque instantanément le calme dans les esprits. Le Ministre de la guerre lui témoigne officiellement sa satisfaction et le fait nommer officier de la Légion d'honneur par décret spécial (31 octobre 1851)»[76].

En 1870, le procureur de la République à Sancerre donna ordre d'arrêter Charles Ferdinand Gambon[77]. Une lettre au Docteur Subert d’un médecin de l’armée de la Loire, datée de Sancerre, 10 décembre 1870, attesterait le passage du 18e corps du général Billot dans le Sancerrois[78]. Un hôtel particulier a été construit à l’emplacement des ruines du château de Sancerre (1874) par Mademoiselle de Crussol d'Uzès dans le style de Louis XII. Le maire de Sancerre, Ch. Cassier, est révoqué de ses fonctions par le sous-préfet de Sancerre en mars 1874.

D’une guerre à l’autre, de 1914 à 1945

En 1908, fut ouvert un embranchement ferroviaire à voie métrique partant de Saint-Satur (bord du canal), passant par Sancerre où une gare supplémentaire fut aménagée route de Bourges, et aboutissant à Neuilly Moulin-Jamet où il était en correspondance avec la ligne La Guerche - Argent des Chemins de Fer Economiques. Cette ligne, familièrement appelée le « Tacot », fonctionnera jusqu'en 1948.

En 1915, un hôpital militaire temporaire de 150 lits est installé dans l’École primaire de filles et un autre de 20 lits dans l’École communale à Sancerre[79].

Le 337e régiment d'infanterie américain, appartenant à la 85e division d'infanterie américaine, stationne à Sancerre à partir du 14 août 1918 et y reste à l'entraînement jusqu'au 2 septembre 1918. Le 4 septembre, il se déplace à Cosne-sur-Loire où il continue son entraînement jusqu'à l'Armistice.

En 1919, l'hôtel particulier et le vignoble du château de Sancerre sont achetés par Louis-Alexandre Marnier-Lapostolle, célèbre fabricant de liqueur. La sous-préfecture et les autres services administratifs en dépendant sont transférés à Bourges en 1926. Sancerre voit son élite intellectuelle fuir la ville à la suite de cette décision administrative.

1939 - 1945

Au moment de l'effondrement de la république espagnole, qui provoque la Retirada, d’importantes arrivées de réfugiés espagnols ont lieu. Entre le 30 janvier et le 9 février 1939, 3 002 réfugiés espagnols fuyant devant les troupes de Franco, arrivent dans le Cher[80]. Ils sont acheminés en quatre convois à la gare de Bourges[81]. À Sancerre, la mairie fournit une grande maison qui lui appartient[80]. Les réfugiés sont essentiellement des femmes et des enfants ; ils sont soumis à une quarantaine stricte, du fait des risques d’épidémie[82]. Le courrier est limité, le ravitaillement, s'il est peu varié et cuisiné à la française, est cependant assuré[83]. Au printemps et à l'été, les réfugiés sont regroupés au camp de Châteaufer (commune de Bruère-Allichamps)[84].

Pendant la retraite des armées françaises, consécutive à la bataille de France, le , les colonnes motorisées françaises du Groupe d'armées n° 4 atteignent la Loire en différents points sur un large front qui va de Cosne-sur-Loire jusqu’au sud de Bourbon-Lancy. Elles commencent à préparer la défense et la destruction des ponts. Du nord au sud, on trouve : le 20e GRDI (27e DIAlp, 7e CA) à Cosne-sur-Loire, le 11e GRDI (2e DI) au pont ferroviaire de Bannay, le 40e GRDI (7e DI) à Sancerre, le 22e GRDI (28e DIAlp) à Pouilly-sur-Loire, le 33e GRDI (45e DI) et le 19e GRCA (23e CA) à La Charité-sur-Loire. Ce qui reste du 22e GRDI défend le pont de Pouilly-sur-Loire, puis se replie sur Sancerre, Avail (16-06-40)[85]. Le 40e GRDI, remis à la disposition de la 7e DI, forme l'arrière-garde, sur l’axe Montereau, Montargis, La Charité-sur-Loire, Savigny-en-Sancerre (16 au )[86]. L’état-major du 7e CA et des unités disparates franchissent la Loire le 16 juin à Cosne, Saint-Thibault et Pouilly 27e DI et 28e DI et à La Charité dans l’après-midi du 17 juin[87].

Saint-Satur et Saint-Thibault-sur-Loire subissent des bombardements de 5 ou 6 avions allemands, le 16 juin vers 13 heures : « au milieu des démolitions, des poteaux et des fils électriques et téléphoniques qui pendouillaient partout, des morts, et encore des morts amputés, sanguinolents, ou achevant de brûler, immobiles dans leur voiture »[88]. Les entrepôts d'essence « Lille-Bonnières et Colombes » étaient en flammes. Ce même jour, Léré, Bannay et Veaugues furent touchées également.

Le 17 juin 1940, le brigadier Yves Mathurin Rault du 231e régiment d'artillerie lourde divisionnaire (7e DI), est tué au pont ferroviaire de Bannay en tentant sans succès de mettre à feu une charge explosive pour le faire sauter[89]. Le capitaine Buc de l'état-major du 4e régiment du génie (6e armée) y est mortellement blessé.

Le Sancerrois fut occupé, du 19 juin au , par des éléments du 38e corps d'armée (composé de la 1re division de cavalerie, des 6e, 27e et 46e divisions d'infanterie) du Generalfeldmarschall Erich von Manstein, chargé de restructurer des divisions en Panzerdivisions et divisions motorisées.

Sous l'occupation, Sancerre a été un centre de commandement départemental pour la résistance intérieure française. Les corps francs Vengeance auraient disposé de deux compagnies[90], environ 200 hommes, dans le Sancerrois (Henri Georges Borocowitch, dit « Lhermite »).

Quinze à vingt soldats allemands de l'École de Pionniers[91] de Cosne-sur-Loire, résidant à la caserne Binot du 85e régiment d'infanterie de ligne[92], commandés par le lieutenant Eberle et l’adjudant Bross de la Wehrmacht, montés sur un camion réquisitionné et déguisés en FFI, arrivent à Thauvenay l'après-midi du 25 juin 1944. « Apercevant un groupe de jeunes le camion ralentit et stoppe ; un des occupants agita un fanion anglo-saxon ce qui mit en confiance les spectateurs. En un clin d’œil, l’équipage du camion est à terre court sur les jeunes et leur intime l’ordre de se coucher sur le sol. Un jeune essayant de se sauver, ils tirent et tuent les deux frères Robert et Maurice Mollet. Un quart d’heure plus tard, un adjudant allemand est tué par un résistant étranger au pays. Des renforts sont demandés à Cosne-sur-Loire. Les Allemands chassent alors les habitants de leur demeure, pillent et incendient 23 logements détruits. Cinq autres victimes sont massacrées dont un enfant de 7 ans. Onze personnes sont arrêtées puis relâchées le 4 juillet, mais trois sont déportées »[93].

Le , huit FFI sont tués à Saint-Satur par des soldats allemands[94]. Le groupe Marceau participe, du 29 au 31 août 1944, au « nettoyage » de la région de Pithiviers, de Sancerre et de Nevers. Le Sancerrois est positionné sur l'aile droite de l'« opération Spencer » commencée le 29 août. Lors de cette offensive alliée, le 2e régiment de chasseurs parachutistes, élément français de la brigade du Special Air Service, est chargé par le commandement britannique de harasser et de causer le maximum de pertes aux troupes allemandes refluant du sud-ouest vers le nord-est. Il s’agit aussi de protéger le flanc sud de l'armée du général George Patton[95]. Un peloton de jeeps armées de mitrailleuses Vickers, commandé par René Lesecq, arrive le 31 août à Sancerre. Ces unités mobiles d’attaque se distinguent dans des embuscades dans la région de Sancerre et de La Charité-sur-Loire contre un ennemi puissant, soutenu par des chars « Tigre » et « Panther ». Un premier accrochage a lieu près de Menetou où un convoi allemand est attaqué et laisse huit morts sur le terrain. Le lendemain, un affrontement plus sérieux se joue entre un groupe du Special Air Service (SAS) et l’ennemi pour la possession du village de Pouilly-sur-Loire. Les parachutistes, sur l’ordre de l’officier de liaison américain de l’armée Patton, font sauter le pont de Saint-Thibault-sur-Loire, sur la Loire, le 1er septembre 1944. Trois unités SAS se préparent, le 3 septembre, à franchir la Loire pour gagner la rive sud et harceler les Allemands. La première unité traverse à Briare et attaque, le 4, une colonne de 250 hommes aux Aix-d’Angillon : 18 tués, 16 prisonniers du côté ennemi ; André Bordes dit « Oxford », capitaine FFL parachutiste, est mortellement blessé dans les combats pour libérer le village[96]. La garnison allemande de Bourges qui croit à une attaque alliée de grande envergure commence l’évacuation de la cité. La deuxième prend position aux Epsailles, à 10 km au sud-ouest de Sancerre.

Fin 1944, le char M4 Sherman A2 69, appartenant au 12e régiment de chasseurs d’Afrique (RCA), 4e Escadron de Combat, 1er Peloton, porte le nom de « SANCERROIS »[97] - [98].

Sancerrois depuis 1945

Sancerre s'est principalement développé autour de deux produits gastronomiques répondant au label appellation d'origine contrôlée (AOC) : le sancerre mais aussi le crottin de Chavignol. Aujourd'hui, le tourisme gastronomique est de plus en plus important dans le Sancerrois.

Quelques dates de l'histoire du Sancerrois.

Annexe : Chapelles, églises et abbayes sancerroises

En 1034, l'abbaye Saint-Satur vouée à Saint-Augustin a été fondée ou réédifiée par Mathilde, fille d'un seigneur nommé Gimon. Le prieuré de Ménétréol-sous-Sancerre, les paroisses de Thauvenay, de Saint-Bouize (attestées depuis 1136) et l'église de Vinon étaient des dépendances de l'abbaye de Saint-Satur.

Le Sancerrois était semé d’églises. Les plus importants édifices romans étaient l’église Saint-Romble, sous le patronage de l’abbaye de femmes de Saint-Laurent de Bourges, et surtout Saint-Père la None, dépendant de Saint-Benoît-sur-Loire. Il n’en subsiste plus que quelques vestiges du XIIe siècle.

En 1420-1440, Saint-Satur est une vicairie[99].

Le Temple de Sancerre (rue basse des remparts) toujours en activité, le pasteur Josaphat Paluku qui y officie depuis 2005 rappelle aussi que ce fut aussi un haut lieu du protestantisme.

Notes et références

- Lalanne, Dictionnaire historique de la France, vol. 1, p. 468

- La Grande Encyclopédie, San Blas - Sancerre, op. cit., p. 411

- madonna diam nelly furtado johnny at jpgiraudon.com

- Éclaircissements géographiques sur l'ancienne Gaule: précédés d'un traité des mesures itinéraires des romains, et de la lieue gauloise, par Jean Baptiste Bourguignon d'Anville, publié par la veuve Estienne, 1741

- Mémoires de la Société historique, littéraire et scientifique du Cher, 1933 (série 4, vol. 40)

- Orange

- Balade dans les départements de France

- André de Fleury, moine, 1405

- « Hugues de Beauvais - Le Comte Palatin de l’An Mil »

- « Les évêques de Beauvais, p. 8-30 », sur Episcopus et Comes : seigneurie épiscopale au nord du royaume de France, par Olivier Guyotjeannin, Mémoires et Documents de la Société de l'École des Chartes, chez Droz à Genève, 1987

- « Comté de Sancerre, p. 359 », sur Le Berry du Xe au milieu du XIIIe siècle, par Guy Devailly, 1973

- « Gordonis Castrum : Sancerre au XIe siècle, par Eugène de Certain », sur Bibliothèque de l'École des Chartes, 1858, pp. 529-549, mise en ligne par Persée

- Histoire des villes de France, avec une introduction générale pour chaque province, publié par Aristide Guilbert, 1845, p. 198

- Chartrier de l’abbaye de Saint-Satur, Archives Départementales du Cher à Bourges, traduction du service transcription de l’École des Chartes à Paris.

- Monographie de l'abbaye de Saint-Satur, par Ferdinand Gemähling, 1867.

- Ménétréol, mémoires pour demain, Heurs et malheurs de Ménétréol.

- Extrait de Compte rendu des travaux de la société du département de l'Indre.., Édition 1853-1866.

- histoirelorris.htm

- Lalanne, Dictionnaire historique de la France, vol. 1, p. 805

- Office de Tourisme « Cœur du Pays Fort »

- earlyBlazon.com

- .

- Michaud-Fréjaville Françoise, 1997 : 432

- http://sancerre.cg18.fr/canton/evocation/historique.html

- http://www.societehistoriquedelisieux.fr/?p=15844

- Vassy des origines à nos jours ou presque..

- Perrinet Gressart, Jacques Faugeras, p. 25

- FF 32510 f362vo

- Perrinet Gressart, Jacques Faugeras, p. 29-30

- Perrinet Gressart, Jacques Faugeras, p. 37-38

- La Guerre de Cent Ans

- Perrinet Gressart, Jacques Faugeras, p. 158

- Histoire des villes de France, avec une introduction générale pour chaque province, publié par Aristide Guilbert, 1845, p. 178

- Note justificative: La notice sur l'ancien Sancerre de Maurice Supplisson (Bourges, Tardy-Pigelet 1905). Jacques Cœur ne paraît pas avoir été propriétaire d'une maison à Sancerre. L'historien La Thaumassière ne le rapporte que comme un racontar. La maison porte sur l'une de ses pierres la date de construction en 1405, ce qui exclut toute idée de l'attribuer à Jacques Cœur (1395-1456 (…). En réalité, un certain Turpin, seigneur du Bouchet, acheta en 1499 de Guichart de Thou cette maison de Sancerre. Or en 1501 il acquit également des héritiers de Jacques Cœur son hôtel de la Chaussée à Bourges. Il apporta vraisemblablement à Sancerre divers objets mobiliers aux armes de Jacques Cœur, tels que les deux panneaux de porte en bois qu'on y voyait encore il y a peu d'années… De là naquit la légende d'une maison Jacques Cœur à Sancerre.Discussion, à partir de la généalogie établie par Guillaume de Wailly (gw5.genea.net). Jacques Cœur: vers 1395-1456 Ses enfants: Jean (1421-1482), Perrette (?), Ravant(né en 1425), Geoffroy (mort en 1488), Henri (né en 1429), Geoffrette (née vers 1430). Parmi ses petits-enfants, les enfants de Geoffroy, conseiller et maître d'hôtel de Louis XI : Jacques Cœur II (1470-1498), seigneur de la Chaussée, mort sans postérité, Jeanne Cœur (née en 1471), Marie Cœur (1473-1557), Germaine (1475-1526). La mise au point de Maurice Supplisson mérite d'être prise en considération. On peut vérifier que dans son "Histoire du Berry", Gaspard Thaumas de la Thaumassière ne cite aucune maison de Sancerre dans la liste des immeubles dont J. Cœur fut propriétaire. La maison ne pouvait pas avoir été construite par Jacques Cœur: celui-ci n'avait que 10 ans, selon la datation donnée par Maurice Supplisson. A-t-elle plutôt appartenu à son petit-fils Jacques Cœur II ? Cela n'est pas invraisemblable. Geoffroy, le quatrième enfant de Jacques Cœur, s'il en fut propriétaire jusqu'à sa mort en 1488, aurait fait transmettre la maison à son fils aîné appelé Jacques Cœur II, à sa mort en 1488. Mais celui-ci eut-il une réelle jouissance de ce bien, sachant qu'il mourut seulement dix ans plus tard à l'âge de 28 ans? La Ville de Sancerre n'a pas donné de nom de rue à Jacques Cœur. Ce n'est pas scandaleux que l'on garde la légende qui attribue une maison à Jacques Cœur…. à condition de respecter la vérité historique.

- Ampleur et diversité de la production du verre plat dans le royaume de France (xive-xvie siècles), Michel PHILIPPE, CNRS, UMR 5060, Laboratoire de Métallurgies et Cultures

- Lettres patentes de Louis XI, Les Forges-lèz-Chinon, novembre 1480

- Philippe B. de l'Arc - Historique du Berry

- http://www.angers.fr

- http://pagesperso-orange.fr/galeriepictura/bourges.htm

- château de Buranlure en Berry

- Dictionnaire historique et critique, vol. 1, par Pierre Bayle

- Blet

- madonna diam nelly furtado johnny at jpgiraudon.com

- http://www.cg18.fr/patrimoine/cantons/sancerre/canton/evocation/historique.html

- Sancerre : les temples protestants

- La Révocation de l'édit de Nantes constitue-t-elle une rupture sans l'Histoire du Protestantisme Français?, Didier Boisson, jeudi 16 décembre 2004, Châteauroux

- Exemple : Famille Dargent dont Jacques, Jeanne et Anne Dargent, tous sortis du royaume

- Pages de données

- Héraldique 400000 bl. + 80915 dess., Rietstap, d'Hozier, Logiciels H_SUITE, H_THEQUE

- Histoire des villes de France, avec une introduction générale pour chaque province, publié par Aristide Guilbert, 1845, p. 205

- Époque remarquable, A Ménétréol-sous-Sancerre, le prieur et curé Mangin

- Histoire des villes de France, avec une introduction générale pour chaque province, publié par Aristide Guilbert - 1845 - p. 205

- [PDF] Microsoft Word - V7-repertoire.doc

- Didier Boisson, Les protestants de l’ancien colloque du Berry de la révocation de l’Édit de Nantes à la fin de l’Ancien régime (1679-1789) ou l’inégale résistance des minorités religieuses, Paris, Honoré Champion, 2000

- FreeSurf : hébergement, mail, accès gratuit, ADSL

- http://www.cg18.fr/cg18/cg/missions/culture/archives/serviceeducatif/revolution_francaise/notes_du_cure.htm.

- http://www.cg18.fr/cg18/cg/missions/culture/archives/serviceeducatif/revolution_francaise/doc_2a_2b.htm

- http://www.cg18.fr/cg18/cg/missions/culture/archives/serviceeducatif/revolution_francaise/fiche2_grande_peur.html

- L'Église sous la Révolution

- La Voix du Sancerrois, no 25 du jeudi 18 juin 2009

- « http://www.barlieu.fr/histoire_blason.htm »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Inventaire des Registes, des Délibérations et des Minutes, des Arrêtés, Lettres et Actes du Directoire, tome III, AF III 484, plaquette 3 011, pièces 42-101

- Index du tome III des Procès-verbaux du Directoire (G-O)

- Index du tome V des Procès-verbaux du Directoire (C-F)

- Index du tome III des Procès-verbaux du Directoire (C-F)

- de Lammerville (° 1740 - † 1810), vicomte, ancien officier de la marine royale, député de la noblesse du bailliage de Bourges (Berry), franc-maçon ?, demeurant en sa terre de la Périsse, près de Dun-le-Roi.

- Index du tome VI des Procès-verbaux du Directoire (Chan-Fil)

- Index général du tome IV des Procès-verbaux du Directoire (C-F)

- Index du tome IV des Procès-verbaux du Directoire (P-Z)

- Index du tome VII des Procès-verbaux du Directoire (Conan-H)

- Inventaire des Registres des Délibérations et des Minutes des Arrêtés, Lettres et Actes du Directoire, tome VIII

- Index du tome VIII des Procès-verbaux du Directoire (P-Z)

- The French Imperial Almanac of 1810

- http://www.comite-histoire.minefi.gouv.fr/editions_en_ligne/integrazione/maryse_faliguerho_-4532/downloadFile/attachedFile_2/Integrazion..._pour_un_code_general.pdf?nocache=1149773668.71.

- Ferdinand GAMBON

- http://mediatheque.ville-nevers.fr/user/files/19d%C3%A9cembre2006manuscritsnivernais.pdf

- http://pagesperso-orange.fr/genealogie.ribollet/ALBERT-GUERRE.htm

- sodigné-43

- gardant3

- sodigné-44

- sodigné-43-44

- sodigné-46

- Historique du 22e GRDI

- Historique du 40e GRDI

- Juin 1940 : la débâcle arrive à Decize. - Histoires de Decize

- La Voix du Sancerrois no 24, 63e année, Paul Godon, p. 9

- La rédaction, « Une première reconstitution historique en souvenir des disparus de Port-Aubry », sur www.lejdc.fr, (consulté le ).

- « Vengeance, Histoire d'un Corps Francs »

- Armée allemande-Pionierschule, à la caserne Binot de Cosne-sur-Loire.

- Caserne Binot

- [PDF] La Répression en 1944, Fondation de la Résistance

- Plaque commémorative de Saint-Satur

- « L'entrée en jeu des parachutistes de la France libre et de l'aviation »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Plaque commémorative d'Aix-d'Angillon

- Histoire du 12e Régiment de Chasseurs d’Afrique

- Note biographique sur Jean Fortin, membre de l'équipage du char à partir de septembre 1944

- Catalogue analytique des archives de M. le baron de Joursanvault, 1838, p. 112

Voir aussi

Bibliographie générale

- Alphonse Buhot de Kersers, Histoire et statistique monumentale du département du Cher, Bourges, Tardy-Pigelet, 1875-1898.

- La Grande Encyclopédie, San Blas-Sancerre, p. 411-412.

- Gaspard Thaumas de la Thaumassière, Histoire du Berry, Bourges, A. Jollet, 1863.

- Jehan Froissart, Chroniques, Livre Troisième, chap. XVI, Comment plusieurs capitaines anglois et autres gens de Compagnies furent déconfits devant la ville de Sancerre.

- Comte de Montalivet, Un heureux coin de terre – Saint-Bouize et Couargues, Paris, Quantin, 1878.

- Perrinet Gressart, Jacques Faugeras, éd. du Terroir.

- Provost, M. ; Chevrot, J-F. ; Troadec, J. ; Holmgren, J. ; Carte archéologique de la Gaule, le Cher, 18, Paris, 1992, 1 vol.

- Nicolas de Nicolaÿ, Description générale des païs et duché de Berry et diocèse de Bourges, Châteauroux, A. Aupetit, 1883.

- The Chronicles of Enguerrand de Monstrelet: Containing an Account of the Cruel Civil Wars Between the Houses of Orleans and Burgundy; of the Possession of Paris and Normandy by the English. B