Jean de Léry

Jean de Léry, né en 1534 à La Margelle, terre de Saint-Seine (actuellement la Côte-d'Or en France), mort vers 1613 à L'Isle (Suisse) à l’âge de 79 ans, est un grand voyageur et écrivain français, auteur de l’Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil.

| Naissance |

La Margelle, aujourd'hui en Côte-d'Or |

|---|---|

| Décès |

L'Isle, aujourd'hui dans le canton de Vaud |

| Activité principale |

| Langue d’écriture | français |

|---|---|

| Genres |

Œuvres principales

Biographie

D’origine modeste, Jean de Léry naît en 1536 à La Margelle (aujourd'hui en Côte-d'Or) et apprend le métier de cordonnier. Il se convertit à la Réforme et effectue un premier voyage à Genève auprès de Jean Calvin en 1552[1].

Voyage au Brésil

En 1557, Jean Calvin l'envoie avec treize autres Genevois rejoindre la « France antarctique » de Nicolas de Villegagnon, établissement français fort de deux cents hommes, dans l'actuelle baie de Rio de Janeiro.

Il y reste du au . La concorde religieuse semble d'abord régner mais, en octobre, les protestants sont chassés de « l'île Coligny » ou Fort Coligny et doivent partager la vie des Indiens Tupinambas. Son témoignage, comme celui d'André Thevet (1516-1590)[2] atteste des tribus amérindiennes venues du nord rencontrées vers le milieu du XVIe siècle dans la région de Rio de Janeiro[2].

Le , Léry s'embarque pour la France ; cinq des compagnons protestants qui devaient partir avec lui se ravisent au dernier moment ; trois d'entre eux sont noyés par Villegagnon pour avoir refusé d'abjurer. Ces martyres sont racontés par Léry à Jean Crespin, qui les utilise dans son Histoire des martyrs (1564). Ces quelques mois passés dans l’intimité d’anthropophages marquent profondément Léry, déchiré entre son admiration des « sauvages » et son rejet du paganisme. Le retour en France dure près de cinq mois, et est marqué par des avaries, des tempêtes et une famine qui fait renaître la tentation de l'anthropophagie.

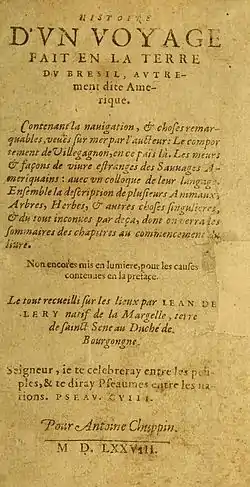

À son retour, ses amis le prient d'écrire un livre pour conter ses expériences, mais il perd deux fois le manuscrit. Il ne le publie qu’en 1578, sous le titre Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique. L'ouvrage est un immense succès puisqu'il est réédité 5 fois dans les années suivantes. Il servira de base au roman de Jean-Christophe Rufin, vainqueur du Prix Goncourt 2001, Rouge Brésil.

Le livre de Jean de Léry est aussi une réponse à André Thevet qui rejetait la responsabilité de l’échec de la colonie en France Antarctique sur les protestants.

Ministre protestant

À son retour du Brésil, Léry rentre à Genève, où il se marie, devient bourgeois de la ville (1560) et pasteur. Son ministère le conduit à Belleville-sur-Saône, Nevers et La Charité-sur-Loire, où il adopte une attitude conciliante et tolérante à l'égard des catholiques[1]. Après le massacre de la Saint-Barthélemy (1572), il se réfugie à Sancerre, bientôt assiégée par les catholiques. Il y connaît la famine et est témoin d’une scène d’anthropophagie, où une fillette est mangée par sa grand-mère et sa mère ; l'événement lui rappelle les scènes de cannibalisme qu’il a pu observer lors de son séjour au Brésil. La cité finit par capituler, et Léry est chargé des négociations avec La Châtre. Ces événements sont relatés dans l’Histoire mémorable du siège de Sancerre (1573).

Sa carrière pastorale se poursuit à Couches (aujourd'hui en Saône-et-Loire), puis en Suisse. Il déploie au cours de ces années une intense activité pour l'augmentation et les quatre rééditions de l’Histoire d'un voyage. Il est pasteur à L'Isle quand il est tué par la peste en 1613[3].

Œuvre

Jean de Léry est l’auteur de deux livres :

Histoire mémorable du siège de Sancerre (1574)

Spécialiste de littérature, Bruna Conconi estime que Léry a considéré les Sancerrois comme des victimes et des martyrs innocents[4]. Mais l'historien américain Adam Asher Duker a contesté ces propos, en démontrant que Léry assimilait les habitants de Sancerre aux Israélites anthropophages de l'Ancien Testament. Duker soutient que Léry tenait les Huguenots anthropophages pour les plus dépravés de toutes les tribus cannibales[5].

Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil (1578)

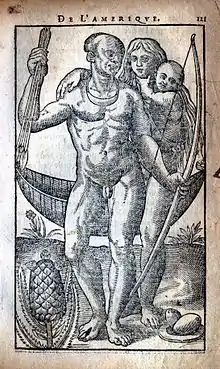

Dans son gros succès Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil (cinq éditions du vivant de l'auteur : 1578, 1580, 1585, 1599, 1611), Jean de Léry décrit plusieurs aspects de la vie des indigènes. Les jugements qu'il porte sur eux semblent un peu contradictoires. Il les respecte et les admire. Il les représente comme des gens beaux et forts mais aussi primitifs et bestiaux. Au chapitre VIII, il confronte leur nudité avec l’habillement recherché des Européennes, conçu pour séduire et inciter au vice. Mais il ne suggère pas d'en revenir à la nudité, comme l'ont fait les adamites de Bohême : il défend au contraire la modestie dans l'habillement.

Les parallèles entre indigènes et Européens sont récurrents. Les Caraïbes ont les mêmes caractéristiques que les prêtres de l’Église catholique de son temps : ils sont superstitieux et très puissants. Les indigènes apparaissent comme plus raisonnables et même plus humains que les paysans en France. En accueillant les étrangers, ils semblent beaucoup plus hospitaliers que les Français dont la politesse est artificielle.

Les Toüoupinambaoults sont à peu près comme les hommes qui habitaient le jardin d’Eden. Sans péché, ils vivent simplement au paradis avant la Chute, sans les maux de la société. Par contre, ils sont anthropophages. Ils tuent leurs ennemis et les cuisent sur le boucan. Tous les membres de la tribu mangent une partie du prisonnier de guerre. Cette cérémonie prouve la puissance de la tribu mais ces rites cannibales démontrent aussi le respect pour les ennemis. Les Français, d’un autre côté, font des choses horribles à leurs voisins. Ces comparaisons résultent probablement des guerres de religion qui commençaient quand Léry est revenu en France et de la déception qu’elles pouvaient inspirer quant aux mœurs des Européens.

Ce livre révèle que Léry était un homme à la fois ouvert et dogmatique dont les préjugés étaient essentiellement religieux. Il considère le christianisme comme la vérité absolue. Dans le chapitre XVI, il remarque que la seule croyance religieuse des Tupinambas est la peur du diable. Ils ont peur du tonnerre parce que c’est le bruit causé par Aygnan, leur personnification du mal. Léry échoue à convertir les Tupinambas parce qu’ils ignorent la différence entre le vice et la vertu et nient l’existence de Dieu. La langue devient un grand problème quand on ne peut pas bien expliquer le divin. En enseignant, Léry doit utiliser les gestes et les mots simples. D'un autre côté, il compare les Caraïbes aux prêtres européens qui ont toute la puissance du peuple et vendent leurs pouvoirs prétendus. Malgré toutes leurs fautes, Léry trouve qu’ils ont les mêmes idées de la résurrection du corps et de l’immortalité de l’âme que les chrétiens. De la sorte, les indigènes sont supérieurs aux athées en France.

Le cannibalisme dépeint par Jean de Léry et ses contemporains

_in_1555%252C_by_Andr%C3%A9_Thevet.jpg.webp)

Les images éloquentes de Léry

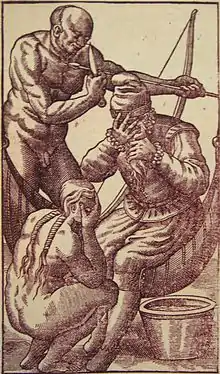

L’Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, publiée en 1578, répond au récit d’André Thévet, Les singularités de la France antarctique, autrement nommée Amérique, & de plusieurs terres et isles decouvertes de nostre temps, publié en 1557. Selon Léry, le livre de Thévet est « farci de mensonges »[6]. C’est ainsi que Léry décide de réciter les « calomnies [que Thevet] a [mises] en avant »[6]. Léry n’argumente pas seulement au moyen de mots, mais aussi de dessins. À l'inverse, les dessins de Thevet décrivent des cannibales répugnants. Léry présente une interprétation différente de la notion de cannibalisme parmi les Tupinambas. Les images de Léry montrent souvent les Tupinambas lors de célébrations, et jamais de boucheries humaines comme chez Thevet. Car selon Léry, « le cannibalisme est une affaire de vengeance »[7].

Le protestant Jean de Léry avait pour but de corriger et clarifier ce qu’avait dit le catholique André Thévet. Par comparaison avec celles de Thévet, ses images critiquent le massacre de la Saint-Barthélemy (1572). Le cannibalisme des ennemis pratiqué par les Tupinambás est un rite traditionnel et guerrier, alors que le massacre des protestants a consisté à tuer sans raison ni rite des milliers d’innocents et de civils. Léry montre avec ses images que les cannibales du Brésil sont en fait plus civils ou humains que les catholiques qui ont massacré les protestants.

André Thévet et les « cannibales » du Brésil

En 1555, André Thévet, cosmographe du roi de France, est parti avec l'explorateur, chevalier de Malte Villegagnon au Brésil pour trouver de nouvelles terres à coloniser. Après son retour en 1556 il a publié ses découvertes dans ses deux récits : Les Singularitez de la France antarctique (1557) puis la Cosmographie universelle (le livre XXI est consacré aux Tupinambás) (1575)[8]. La tribu qu’il a observée et sur laquelle il a formulé ses conclusions était les Tupinambas du Brésil, selon lui, « le peuple le plus cruel et inhumain de toute l'Amérique » et qui mange « ordinairement chair humaine, comme nous ferions du mouton »[9]. Auprès de cette même tribu, Jean de Léry a passé dix mois. Le chapitre pour lequel Thévet fut le plus critiqué par ce dernier est celui qui porte sur le cannibalisme. Ce chapitre contient des gravures de batailles épiques comme de l'abattage et de la consommation humaine ; on y voit même des enfants qui jouent avec une tête humaine séparée du corps comme avec un ballon. Images de Thévet

Les gravures de Thévet

Sur une des gravures, « Contenance des Sauvages devant que venir au combat », dans la scène d'une bataille une anamorphose fait apparaître un homme avec les bras et les jambes allongées[10]. Sur une autre gravure, « Comme ce peuple couppe et porte le Brésil és navires », les indigènes utilisent des outils européens : cela « paraît quelque peu insolite dans la scène d'anthropophagie rituelle où la société indigène est prétendument dépeinte en elle-même »[11].

Selon Lestringant, la raison pour laquelle les gravures exagèrent tellement est de montrer le manque de civilisation des Tupinambas pour inciter les Français à coloniser la région[11]. De plus, les images qu’André Thévet a créées du roi aztèque, Moctezuma le second, manquent de crédibilité : les images monarchistes militent de fait en faveur de la colonisation du Nouveau Monde par les Espagnols[12].

La représentation des anthropophages selon Hans Staden

La controverse des images est continuée par celle des représentations. Un chrétien peut-il décrire le cannibalisme sans préjugé ?

Hans Staden, un marin et soldat allemand, écrivit Nus, féroces et anthropophages (1557) pour raconter ses aventures pendant dix mois comme prisonnier des Tupinambas[13].

Il y a deux interprétations de la représentation des anthropophages dans ce récit. Selon l’anthropologue William Arens, Staden a des préjugés contre les autochtones brésiliens avant d’aller au Nouveau Monde : il croit que les autochtones sont plus animaux qu’humains[14]. Staden croit que les Tupinambas ne sont pas des « vrais » humains. Les « vrais » humains ont une culture. Les Tupinambas, puisqu’ils sont anthropophages, semblent en manquer pour cet observateur : pour Staden, la capacité de manger la chair humaine implique une animalité et une absence des traits humains[15]. Encore d’après Arens, Staden est très sexiste envers les femmes Tupinambas. Staden présente les femmes comme les « plus sauvages des sauvages »; elles montrent plus d’enthousiasme pour manger la chair humaine que les hommes[16]. Selon H. E. Martel, Staden nie l’hospitalité des Tupinambás et il dramatise le mauvais traitement qu’il a subi[17].

Par contre, Donald Forsyth soutient que le récit de Staden est le résultat de ses observations et non de ses préjugés[18] : ce serait un compte-rendu descriptif et simple en un style objectif[15].

Contrairement à ses contemporains, André Thévet et Jean de Léry, Staden n’utilise pas son récit et les descriptions du cannibalisme comme véhicule pour ses idéologies religieuses[19]. De plus, Staden ne souligne pas la nature ritualiste ou sacrificielle du meurtre de la victime du cannibalisme (comme un genre du baptême) ainsi que le font Thevet et Léry[20].

Postérité

On peut reconnaître l’influence de cette œuvre de Léry sur l’essai de Michel de Montaigne, Les Cannibales. Malgré les similarités du sujet, les deux auteurs ont des buts différents. Montaigne présente les indigènes d’une façon abstraite, quand Léry en parle sur la base d'une expérience personnelle.

Longtemps méconnue, l’œuvre de Jean de Léry a bénéficié d’un regain d’intérêt, notamment grâce à l’éloge qu’en a fait Claude Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques et à l’étude fondatrice que lui a consacrée Michel de Certeau dans L'Écriture de l'Histoire. Frank Lestringant, spécialiste de la littérature de voyage, a accordé une large place aux ouvrages de Jean de Léry comme à ceux d’André Thevet.

Le romancier Jean-Christophe Rufin a tiré de l’Histoire d'un voyage son roman Rouge Brésil (Éditions Gallimard, prix Goncourt 2001).

Éditions

- Paul Gaffarel (éditeur), Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil, Lemerre, (lire sur Wikisource)

- Frank Lestringant (éditeur), Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil, Montpellier, Presses du Languedoc/Max Chaleil, , 263 p. (ISBN 2-84062-002-2)

- Frank Lestringant (éditeur), Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil, Librairie générale française, coll. « Les Classiques de Poche » (no 707),

Études

- Adam Asher Duker, « The Protestant Israelites of Sancerre: Jean de Léry and the Confessional Demarcation of Cannibalism », in Journal of Early Modern History , 18:3 (2014), 255-286.

- (de) Tanja Hupfeld, « Jean de Léry », dans Zur Wahrnehmung und Darstellung des Fremden in ausgewählten französischen Reiseberichten des 16. bis 18. Jahrhunderts, Universitätsverlag Göttingen, (ISBN 978-3-938616-50-5, lire en ligne), p. 65–139

- Véronique Larcade, « Jean de Léry au siège de Sancerre », in Histoire d'un voyage en la terre du Brésil. Journée d'études Jean de Léry, Centre Montaigne, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, Pessac, 2000, p. 49-87.

- Frank Lestringant, « Jean de Léry », dans Jean-Pierre de Beaumarchais, Daniel Couty et Alain Rey, Dictionnaire des littératures de langue française, vol. II, Bordas,

- Carolina Martinez, « André Thevet et Jean de Léry : témoignage involontaire et métier d'historien dans deux récits de voyage en France Antarctique », in Encyclo. Revue de l'école doctorale ED 382, no 1, 2012, p. 75-86, [lire en ligne].

- Parias l.-H., Histoire universelle des explorations, en 4 volumes, éditions Nouvelle Librairie de France, Paris, 1959, tome 2, p. 351.

- Les vies de Jean de Léry, numéro dirigé par Grégoire Holtz, hors-série n°5, Viatica, [lire en ligne].

Références

- Lestringant 1987, p. 1377

- Voyage au nord du Brésil fait en 1613 et 1614, Éd. Hélène Clastres, Paris, Payot, 1985 (ISBN 978-2-228-13730-0), par Yves d'Evreux (1577-1632, édition critique du texte complet par Franz Obermeier en 2012

- Lestringant 1987, p. 1578

- (it) Bruna Conconi, « Verità storica e strategia poetica: l’uso del tragico nell’ ‘Histoire mémorable’ di Jean de Léry », Studi di Letteratura Francese XVIII. Tragedia e sentimento del tragico nella letteratura francese del Cinquecento, , p. 311-312

- (en) Adam Asher Duker, « The Protestant Israelites of Sancerre: Jean de Léry and the Confessional Demarcation of Cannibalism », Journal of Early Modern History, no 18:3, , p. 255-286

- Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil. Librairie Générale Française, (1994) : 63.

- Lestringant, Frank. Le Cannibale. Paris, Librairie Académique Perrin, (1994) : 125.

- Frank Lestringant, L’Experience huguenote au nouveau monde, Genève : Librairie Droz SA, 1996

- Frank Lestringant, Le Cannibale : grandeur et décadence, Paris: Librairie Académique (1994) : 91

- Frank Lestringant, L’Experience huguenote au nouveau monde, Genève : Librairie Droz SA (1996) : 67

- Frank Lestringant, L’Experience huguenote au nouveau monde, Genève : Librairie Droz SA (1996) : 71

- P. T. Hajovsky, « Andre Thevet's 'true' portrait of Moctezuma and its European legacy », World and Image, 25, 4 (2009): 335-352

- H. E. Martel, « Hans Staden’s Captive Soul: Identity, Imperialism, and Rumors of Cannibalism in Sixteenth-Century Brazil, » Journal of World History, 17, 1 (2006): 57.

- William Arens, cité dans Donald W. Forsyth, « Three Cheers for Hans Staden: The Case for Brazilian Cannibalism, » Ethnohistory, 32, 1 (1985): 27.

- Donald W. Forsyth, « Three Cheers for Hans Staden: The Case for Brazilian Cannibalism, » Ethnohistory, 32, 1 (1985): 18.

- Donald « Three Cheers for Hans Staden: The Case for Brazilian Cannibalism, » Ethnohistory, 32, 1 (1985): 24.

- H. E. Martel, « Hans Staden’s Captive Soul: Identity, Imperialism, and Rumors of Cannibalism in Sixteenth-Century Brazil, » Journal of World History, 17, 1 (2006): 62.

- Donald W. Forsyth, « Three Cheers for Hans Staden: The Case for Brazilian Cannibalism, » Ethnohistory, 32, 1 (1985): 27.

- H. E. Martel, « Hans Staden’s Captive Soul: Identity, Imperialism, and Rumors of Cannibalism in Sixteenth-Century Brazil, » Journal of World History, 17, 1 (2006): 56-58.

- Gananath Obeyesekere, Cannibal Talk (California: University of California Press, 2005), 6.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Images de Léry