Infox

Les infox, fausses nouvelles, fausses informations, informations fallacieuses, canards, en anglais : fake news ([feɪk nuːz][2]), sont des nouvelles mensongères[n 1] diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public.

.jpg.webp)

Les articles contenant de fausses nouvelles emploient souvent des titres accrocheurs ou des informations entièrement fabriquées en vue d'augmenter le nombre de lecteurs et de partages en ligne. Elles peuvent émaner de blogueurs ou de réseaux sociaux, de médias, de personnalités politiques[3] ou d'un gouvernement.

Les diverses façons de les combattre posent la question de donner la responsabilité à l’État de distinguer « le vrai du faux »[4]. Quand les rédacteurs ne sont pas identifiables, les procédures judiciaires pour diffamation ou calomnie sont difficiles[5] - [6] - [7] - [8]. La vérification des faits par des professionnels respectant une mission et des règles de journalisme d'investigation[9] ambitionne de réduire la quantité des mensonges diffusés, au moment où les réseaux sociaux sont accusés d'ouvrir une nouvelle ère de l'information, parfois baptisée « ère post-vérité ».

Les infox revendiquées par des instances officielles, comme les autorités ukrainiennes en , posent la question de la crédibilité de l'information[10] - [11] et des médias qui la diffusent.

Terminologie

L'expression fake news a fleuri dans les médias francophones à l'occasion de la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2016, lors de laquelle Donald Trump l'a employée quarante fois en l'espace de vingt semaines[12]. Elle est composée de l'adjectif fake ([feɪk][13] , litt. « faux », « falsifié », « truqué »[14]), et du substantif indénombrable singulier news (en anglais américain : [ˈnuz][2] , en anglais britannique [ˈnjuːz][15] , litt. « nouvelles », « informations », « actualités »[16]). Le terme est déconseillé par l'Office québécois de la langue française qui lui préfère « fausse nouvelle » ou « information fallacieuse » et par l'Académie française qui lui préfère « contre-vérité » ou « ragot »[17]. Ange Bizet, membre de l'association Défense de la langue française (DLF), propose le terme « fallace » , terme directement compréhensible dans la famille de « faux » avec une nuance supplémentaire, comme « fallacieux », « falsifier », « falsification », « falsificateur ». La forme même offre l’avantage, avec la finale en -ace, de sonner comme le suffixe péjoratif -asse, ce qui convient pour désigner et dénoncer ce qui est trompeur et frauduleux. « Fallace » entre dans la série des mots, à connotation négative, avec lesquels il rime, « limace », « grimace », « populace », « menace », « coriace », « tenace », « rapace », « salace », etc.[18].

En France, l'expression « nouvelles fausses » est employée dans la loi du qui punit « la publication ou la reproduction faite de mauvaise foi de nouvelles fausses de nature à troubler la paix publique »[19]. Le terme « infox », mot-valise composé de « information » et de « intoxication », a été proposé par la Commission d’enrichissement de la langue française, institution chargée d’acter l’évolution de la langue auprès de l’administration[20].

Stricto sensu, l'expression anglaise ne désigne pas un article faux au sens d'inexact, mais plutôt un faux article, un article qui se fait passer pour un article de presse sans en être un[21]. Selon un article de William Audureau paru dans Le Monde, la false news doit être distinguée de la fake news : la première est une information incorrecte, erronée au sens de mésinformation ou de contre-vérité, tandis que la seconde est une information à dessein frauduleuse, truquée, dans le sens de désinformation ou de canular. L'antonyme de false est true, « vrai », tandis que l'antonyme de fake serait plutôt genuine, « véritable ». Il y a donc une notion de tromperie délibérée qui se rapproche d'« information fallacieuse » en même temps que de traduire une visée sensationnaliste dans un niveau de langage familier quoique journalistique[22]. Selon la traductrice Bérengère Viennot, il n'est parfois pas choquant de laisser le terme anglais d'origine si l'on ne trouve pas de correspondance exacte dans sa langue dans le même niveau de langage car la traduction « consiste à traduire une culture plus que des mots »[23]. À l'inverse, William Audureau dénonce un mot utilisé à tort et à travers qui contribue lui-même à la duperie et au flou sémantique, puisqu'il désigne en même temps un pastiche humoristique, un appeau à clics, une publication engagée politiquement et même par abus de langage un article de presse factuellement erroné[21].

Dans le langage de la presse écrite, le terme « canard » a le sens de « fausse nouvelle souvent imaginée de toutes pièces et enflée jusqu'au mélodrame dans des journaux de seconde catégorie », outre les sens de « mauvais journal » et « par extension, journal quelconque »[24]. Il est employé également dans le parler de la Bourse dans le sens de « fausse nouvelle »[25]. Le Dictionnaire Quillet de la langue française (Raoul Mortier dir., Librairie Aristide Quillet, Paris, 1946, p. 259) cite le sens de « Fausse nouvelle » outre celui de « petit journal sans importance et sans dignité ». Le mot a même passé la Manche puisqu'on le retrouve en anglais (sans changement d'orthographe) dans le sens de « False report, hoax » (faux rapport, canular), outre les autres acceptions de « Broadsheet » (« feuille imprimée (relatant ou satirisant un fait du jour( ») et de « Newspaper of low repute, rag » (journal de bas étage, feuille de chou), dans le Harrap's Standard French and English Dictionary with Supplement (J.E. Mansion ed., George G. Harrap & Company Ltd, 1962). R.W. Burchfield, dans The New Fowler's Modern English Usage (Third Edition, Clarendon Press, Oxford, 1996) donne à l'anglais canard le sens de « unfounded rumour or story » (rumeur ou récit sans fondement).

Histoire

Les fausses informations et autres mensonges ont toujours existé. Cependant, la notion de « fausse nouvelle », c'est-à-dire une information délibérément faussée et destinée à se répandre au sein du public dans un but mercantile, politique ou idéologique, est liée à l'émergence des médias, puis à leur massification.

XIXe siècle

L'un des plus célèbres cas anciens d'auteur de fausses nouvelles est celui du Français Léo Taxil (1854-1907), qui fit fortune à la fin du XIXe siècle dans la presse à gros tirage en inventant toutes sortes de terribles secrets cachés aux bons citoyens par diverses organisations maléfiques. Ses cibles furent, tour à tour (et suivant son intérêt personnel, changeant), l’Église, les anticléricaux (à la suite d'une conversion opportuniste), les francs-maçons (avant d'en devenir finalement un lui-même, puis d'être exclu), et ainsi de suite[26]. Il ne participa jamais à la mise au jour de réelles conspirations (alors qu'il vécut à l'époque de l'affaire Dreyfus), et est considéré comme l'un des principaux inspirateurs de l'industrie des fausses nouvelles, qui se sont répandues dans son sillage dans de nombreux médias français et étrangers[26].

Année 2016

Les débats sur les fausses nouvelles ont pris de l'ampleur en 2016, en Grande-Bretagne, avec la victoire des partisans du Brexit lors du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, puis aux États-Unis, avec l'élection de Donald Trump. Des commentateurs[27] ont aussi souligné que de plus en plus de citoyens s'informent par les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook[28], où les émetteurs ne sont pas soumis à la déontologie journalistique.

Année 2020

Dans les années 2020, les désinformations trompeuses de masse sont toujours présentes, notamment en déformant les proportions des graphiques dans certaines représentations de sondages ou changements dans les coûts de certains aspects de la vie. Les changements d'échelle dans les graphiques sont souvent utilisés pour déformer la réalité[29].

Origine

.jpg.webp)

Vers la fin du XXe siècle, certaines revues telles qu'Infos du monde présentaient des fausses nouvelles avec un troisième degré d'humour très décalé. Avec l'avènement d'Internet, les fausses informations du XXIe siècle, bien que relativement discrètes dans les grands médias attachés à leur réputation, abondent sur les réseaux sociaux, les forums, les sites spécialisés et les sites de partage vidéos tels que YouTube et toutes les autres plateformes où n'existent pas de règles de sourçage de l'information et de responsabilité éditoriale. La propagation de ces fausses informations est parfois motivée simplement par le plaisir mais, plus souvent, par un motif plus profond, qui peut notamment être de nature politique, économique, idéologique ou religieux.

On distingue souvent les motivations idéologiques et mercantiles[30], même si elles ne sont pas mutuellement exclusives.

Selon Jayson Harsin, le terme fake news aurait été utilisé pour la première fois en 1999, lors de l’émission de télévision satirique américaine The Daily Show, présentée à ce moment-là par Jon Stewart. Elle était basée sur des informations truquées et imitait les vrais programmes qui relaient des informations considérées comme fiables et crédibles. L'émission imitait le style et l'organisation de ces dernières (journalistes envoyés sur le terrain, invités commentateurs, Flash info…), sans être complètement basée sur le faux. Elle consistait en l’analyse humoristique, ironique et orientée à gauche de l’actualité diffusée par les médias dits traditionnels, et ceci par le biais de l’humour et de la parodie. Les journalistes-auteurs du Daily Show venaient du journal satirique The Onion qui, pour les lecteurs, paraît ambigu, en particulier à cause de l’aspect de ses articles : « les lecteurs, qui ont du mal à faire la différence entre ses articles à l’aspect « officiel », passe-partout, et ceux du journalisme traditionnel légitime ». Harsin explique qu’avant 1999, il n’y avait aucune étude scientifique sur l’origine de la fake news au sens d’information parodique et que le terme ne semble pas avoir été utilisé avant cette date. Selon lui, les chercheurs qui ont utilisé ce terme dans des articles entre 1990 et 1999 l’emploient dans le sens de canular, comme quelque chose qui n’a pas eu lieu mais qui, pourtant, est présenté comme un fait avéré et qui a trompé la presse et les médias traditionnels, mais également l’audience. Ou alors comme un gag des médias pour se moquer ou distraire les auditeurs[31].

Groupes extrémistes, terroristes et radicaux

Selon un rapport d'Europol de 2012, l’utilisation d’Internet par les mouvements terroristes et extrémistes violents, déjà importante, est en voie d'intensification.

Extrême droite, Russie et conservateurs

Selon France Info, les sites d'information russes RT (anciennement Russia Today) et Sputnik diffuseraient des informations fallacieuses à la gloire de la Russie et des partis d'extrême droite européens[32], en « amplifiant ce qui illustre aux yeux de Moscou un malaise français : la crise identitaire, les réfugiés, l'immigration ou encore la fracture sociale »[33], ou en défendant le régime syrien de Bachar el-Assad[34].

Selon Roland Gauron, journaliste au Figaro, la fachosphère française diffuse des informations fallacieuses, par exemple lorsqu'elle a rebaptisé Alain Juppé en « Ali Juppé »[30]. En France, il existe plusieurs groupes Facebook très populaires diffusant massivement des infox d'extrême droite, comme « La gauche m'a tuer », géré par Mike Borowski, lobbyiste et ancien candidat sous étiquette UMP[35].

La chaine Arte, dans un « désintox », analyse l'utilisation d'infox par l'extrême droite américaine et montre, par exemple, la transformation, par l'Alt-right, de la vidéo d'un défilé religieux chiite faussement présenté comme une manifestation de réfugiés réclamant la charia en Angleterre. En France, Marine Le Pen, en plein débat présidentiel, fait part d'une rumeur sur un prétendu compte détenu par Emmanuel Macron au paradis fiscal des Bahamas. Apparue sur le forum anonyme anglophone 4chan, cette rumeur est « relayée par des comptes américains pro-Trump, […] importée en France par des comptes proches de la propagande russe » et devient quasi « officielle » lorsque la candidate l'évoque en direct sur le plateau. Les faux documents sont publiés peu avant sur des forums de discussion privés « où les cybermilitants de Marine Le Pen coordonnent leurs attaques numériques et partagent leurs "fausses informations" ». Militants qui, d'ailleurs, « émettent eux-mêmes des doutes sur la fiabilité du document »[36].

Selon le quotidien Libération, Boulevard Voltaire, comme d'autres sites moins éminents de la fachosphère, s'est livré plusieurs fois à la désinformation par infox, relayant par exemple une infox concernant une fausse nouvelle taxe sur les familles ou une citation inventée de Bernard Cazeneuve sur les racines chrétiennes de la France, et de nombreuses désinformations de droite et d'extrême droite, comme l'affirmation que le « laxisme de Christiane Taubira » aurait « facilité la fuite » de 236 détenus (alors que la loi en question, sur les permissions, est antérieure au mandat de la ministre). Libération s'amuse, par ailleurs, que le site Boulevard Voltaire reconnaisse lui-même en 2017 que sa « famille de pensée » est « le groupe social qui diffuse le plus de fausses nouvelles ». Un des collaborateurs du site, Robin de La Roche, va jusqu'à déclarer qu'il n’y a que dans les réseaux « de droite » que l’on trouve « un tel salmigondis d’idioties, de rumeurs infondées, de mélanges honteux, bref, de fausses informations ». Il cite « une rumeur complètement idiote sur l’« oreillette » qu’aurait portée [Emmanuel Macron] lors du débat présidentiel. Ridicule bêtise fondée sur une photo du cartilage de son oreille »[37].

Aux États-Unis, l'élection de Donald Trump s'est accompagnée de campagnes de désinformation massive soigneusement orchestrées par des « trolls » — la « Trump's Troll Army »[38]. Parmi les exemples célèbres, Alex Jones et son site InfoWars, qui a participé à la théorie du complot du « Pizzagate » contre Hillary Clinton[39], ou le Breitbart News de Steve Bannon qui a diffusé des fausses informations sur des émeutes de réfugiés[30].

Lors de l'élection présidentielle brésilienne de 2018, des sites internet liés au candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro propagent de nombreuses fausses nouvelles sur le web, ciblant en particulier Fernando Haddad et le Parti des travailleurs[40] - [41] - [42]. Jair Bolsonaro lui-même en propage certaines, dénonçant par exemple « l'endoctrinement des enfants à l'homosexualité orchestré par le Parti des travailleurs ». À la télévision brésilienne, il brandit la version portugaise de l'album Le Guide du zizi sexuel (Zep, 2001) en affirmant qu'il fait partie d'un « kit gay » diffusé dans les écoles brésiliennes pour promouvoir l'homosexualité et constituerait « une porte ouverte vers la pédophilie ». Le manuel, destiné à expliquer la sexualité aux pré-adolescents, n'a en réalité jamais été distribué aux écoles[43].

Gouvernements ennemis

Les rivalités entre pays passent aussi par la diabolisation de l'ennemi, et donc bien souvent par la désinformation à son égard.

Par exemple, d'après les spécialistes de la Corée du Nord Juliette Morillot et Dorian Malovic, « la Corée du Nord est l'un des rares pays pour lesquels faire fi de toute déontologie, affabuler ou ne pas vérifier ses sources est couramment accepté, même dans les grands titres de presse » : une ex-petite amie de Kim Jong-un exécutée avec onze musiciens pour avoir fait circuler des vidéos pornographiques (ou sinon une bible) ; l'oncle de Kim Jong-un dévoré par 120 chiens affamés ; la tante du leader nord-coréen empoisonnée sur ordre de ce dernier; le ministre nord-coréen de la Défense « explosé » au missile anti-aérien pour s’être assoupi lors d'un défilé ; l'architecte du nouvel aéroport de Pyongyang exécuté pour avoir déçu Kim-Jong un ; l’entraîneur de l'équipe de football nord-coréenne condamné aux travaux forcés pour les mauvais résultats de son équipe ; Kim Jong-un souffrant de « problèmes incontrôlés » d'alimentation et d'alcoolisme, etc. Ces fausses informations proviennent souvent des services secrets sud-coréens à des fins de propagande, ou sont inventées par des réfugiés qui reçoivent une rémunération pour cela[44].

Chine

En 2022, selon Mandiant, un cabinet de conseil en cybersécurité américain, un groupe gouvernemental pro-chinois s'est fait passer pour des militants écologistes sur des plateformes de médias sociaux dans le but de saper les producteurs de terres rares aux États-Unis et au Canada. Le groupe à l'origine des attaques, connu sous le nom de Dragonbridge, aurait utilisé de faux comptes Facebook et Twitter pour affirmer qu'une raffinerie de terres rares financée par le gouvernement américain au Texas en cours de construction par le groupe australien Lynas Rare Earths « exposerait la région à des dommages environnementaux irréversibles » et à une « contamination radioactive »[45] - [46]. Mandiant décrit Dragonbridge comme un « réseau pro-République populaire de Chine (RPC) ». Selon Albert Zhang, un expert en cyberpolitique, ces opérations d'information font « partie d'un effort coordonné plus large visant à saper les tentatives démocratiques de réduire la dépendance aux exportations chinoises de terres rares. » Dragonbridge a attiré l'attention de Mandiant pour la première fois en 2019 avec des campagnes sur les réseaux sociaux sur Facebook, Twitter et YouTube contre les manifestations antigouvernementales à Hong Kong. Le groupe s'est depuis diversifié dans divers domaines, notamment la pandémie de Covid-19 et la politique américaine. Dragonbridge utiliserait ainsi des faux comptes de médias sociaux et de forums, y compris certains se faisant passer pour des résidents du Texas pour feindre de s'inquiéter des problèmes environnementaux et de santé entourant l'usine[45].

États-Unis

L'administration de George W. Bush a propagé à l'échelle planétaire une infox[47] en présentant le devant le Conseil de sécurité des Nations unies un dossier mensonger sur un programme de fabrication d'armes de destruction massive en Irak pour justifier l'invasion de ce pays.

Donald Trump, élu président des États-Unis en 2016, qui était un grand utilisateur du réseau Twitter, est très souvent considéré comme le premier dirigeant d'un grand pays industrialisé à avoir propagé massivement des informations fallacieuses sur les réseaux sociaux, notamment en 2014[48] concernant les vaccins (qui — selon lui — sont la cause de l'augmentation dramatique du nombre de cas d'autisme[49]) et en 2012[50] sur le réchauffement climatique (qui, toujours selon lui, serait « une invention des Chinois »[51]), obligeant parfois ses propres services à publier des démentis[49]. Selon un décompte réalisé en par The Washington Post, Trump prononce en moyenne 7,5 infox par jour, soit 4 229 depuis le début de son mandat[52]. À l'inverse, il accuse régulièrement les médias de répandre des infox ; en , depuis son compte Twitter, il décerne les « Fake news awards » aux journalistes qu’il juge malhonnêtes[52].

Selon la journaliste anglaise Katharine Vinner (en), la raison première du développement des infox gouvernementales (ou émises par des personnalités politiques) tient au fait que les réseaux sociaux, en termes d'audience, tendent à supplanter la presse professionnelle comme source d'information[53]. Or, à la différence des journalistes professionnels, les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent répandre des informations sans être soumis à la moindre déontologie, en particulier sans devoir se soumettre à la règle de la vérification des faits (lire plus bas). Jusqu'alors, la frontière entre « les médias » et « les masses » était relativement nette. Mais avec le développement des blogues et des réseaux sociaux, un nombre croissant d'individus se retrouvent en situation de producteurs de médias sans avoir à se soumettre aux règles éthiques régissant les milieux professionnels. De là, estime la journaliste, la montée en puissance des rumeurs, de la théorie du complot et, plus généralement, de ce qu'elle appelle l'ère post-vérité.

Après la défaite de Trump à l'Élection présidentielle américaine de 2020, ce dernier conteste très régulièrement les résultats du scrutin sur et en-dehors des réseaux sociaux, ce qui va amener Twitter à accompagner ses tweets de message d'avertissement sur leur véracité; une première pour un président américain. Dans les jours qui suivent l'Assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump, qui entraîne 5 morts, plusieurs dizaines de blessés, et dont des enquêtes du FBI prouvent que certains émeutiers avaient prévu d'enlever ou d'assassiner des élus démocrates et républicains non-trumpistes, les comptes Twitter, Instagram, Facebook et YouTube de Donald Trump et de plusieurs de ses proches sont suspendus, et le compte Twitter présidentiel modéré. Twitter supprime également 70 000 comptes liés à la mouvance complotiste trumpiste QAnon. À la suite de ces mesures, entre le 9 et le , une baisse de 73 % des fake news sur l'élection américaine circulant sur Twitter est relevée[54].

France

Dans une moindre mesure, les fausses informations d'origine gouvernementale (ou proches du gouvernement) se répandent en France. En 2018 et 2019, dans le cadre du mouvement des gilets jaunes, certaines sont diffusées non seulement par des participants de ce mouvement[55], mais aussi par des membres du gouvernement français, des députés et des militants LREM[56]. C'est le cas de Gabriel Attal, Émilie Chalas, Aurore Bergé, Coralie Dubost et notamment Naïma Moutchou, rapporteur de la loi contre la manipulation de l’information[56] - [57] - [58]. C'est également le cas de Christophe Castaner, ministre de l'intérieur ; le , il affirme que « des gens ont attaqué un hôpital » et que les « forces de l’ordre sont immédiatement intervenues pour sauver le service de réanimation »[59]. Cette information est aussitôt relayée sur de nombreuses chaînes d'information en continu (notamment par le ministre de la Santé, le président de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et différentes personnalités politiques) mais elle se révélera infondée le lendemain[60], ce qui provoquera une polémique. Toutefois, le ministre reconnaît le qu'il a été maladroit dans les termes : « si des mots choquent, si des mots peuvent apparaître contredits par des faits établis contrairement à ce qui m'a été précisé […] évidemment qu'il est normal de les faire évoluer »[61].

Motifs mercantiles

Une grande partie des nouvelles mensongères ont un but mercantile : attirer des consommateurs vers une arnaque ou un marché parallèle, contrôlé par les auteurs de la rumeur.

Un des thèmes les plus touchés par la propagation de mensonges est celui de la santé et du bien-être, secteurs extrêmement lucratifs et dans lesquels il est facile d'embrigader des naïfs pour leur proposer toutes sortes de recettes miracle. Ainsi, des vidéastes web comme le « chaman » Christian Tal Schaller multiplient les vidéos virales où il relaie toutes sortes de fausses informations sur la vaccination ou des maladies graves (cancer, sida), pour ensuite vendre ses livres et traitements « miracle » faits maison - pour lesquels il a déjà été plusieurs fois condamné[62].

Une enquête des « décodeurs » du journal Le Monde a identifié fin 2018 un informaticien français du nom de Johann Fakra comme la tête d'un réseau d'une trentaine de sites « piège à clics » de désinformation comprenant des sites et comptes Facebook de fausses informations à tendance sensationnaliste (Paye ton smile, Tranche de rire...), des sites complotistes (Cadoitsesavoir.fr, Onsaitcequonveutquonsache.com - supprimé en 2018 à la suite d'enquêtes -, La vérité sur notre monde, Réveillez-vous, Libre info, Esprits libres...) ou encore des sites de fausses informations de santé (Alter santé, Le Mag Santé, A ta bonne santé, Osons rêver d'un monde meilleur...)[63].

Sur Amazon, de nombreux livres diffusant de fausses informations sur la vaccination ou l'oncologie, par exemple, figurent parmi les meilleures ventes ou en tête des recommandations. Début 2019, l'Organisation mondiale de la Santé et le Centers for Disease Control and Prevention dénoncent l'impact de la désinformation anti-vaccin sur la santé publique[64].

Période de l'invasion de l'Irak

L'« une des plus grandes défaillances de l'histoire des médias américains »[65] - [66] a eu lieu entre les attentats du 11 septembre 2001 et l'invasion de l'Irak fin 2003[67], cette période donnant aux infox une ampleur nouvelle, selon l'écrivain et éditeur australien Jeff Sparrow. Cette période a connu plus d'un million de morts, des déplacements massifs de réfugiés dans le monde, l'apparition de l'État islamique et a coûté plus de mille milliards de dollars.

Selon Sparrow, « la plupart des gens ont depuis reconnu le cynisme et la malhonnêteté sans pareils par lesquels l'opération Iraqi Freedom a ainsi été imposée à la nation américaine »[67]. Selon Kamiya, « toutes les branches des médias ont échoué » et « les mensonges […] de l'administration Bush, Blair et des autres pays impliqués n'ont pas été contestés, voire ont été activement promus »[67], et la révélation des mensonges d’État orchestrés par l'administration Bush a entraîné un mouvement de défiance du public à l'égard des médias grand public, et donc le succès de certains médias dits alternatifs. Selon Jeff Sparrow, contrairement à ce qui est souvent supposé, les lecteurs ne confondent pas les fausses nouvelles avec les nouvelles « grand-public ». Selon lui, une partie de l'audience de sites conspirationnistes, comme Infowars.com, ne les consulte pas par accident mais précisément parce que ce sont des médias non officiels[67].

Thèse d'Alain Finkielkraut

Alain Finkielkraut dénonce les infox colportées par des organes de lutte contre la désinformation. Il cite en particulier les Décodeurs du journal Le Monde. « La désintox devient le ministère de la vérité orwellien qu'elle prétend combattre »[68].

Thèse de Marcel Gauchet

Selon Marcel Gauchet, l'ère de post-vérité est une conséquence du politiquement correct. À ses yeux, il faudrait concevoir les infox comme une réaction aux « euphémismes lénifiants et aux interdits sournois dictés par le moralisme officiel ». Les contrevérités seraient une réaction à la censure insidieuse des aspects de la réalité sur lesquelles la bienséance a commandé de jeter le voile[69].

Affaiblissement du discours des experts

L'affaiblissement du discours des experts laisse le champ-libre aux infox. La défiance généralisée à l'égard des experts trouve son origine dans l'utilisation de ces mêmes experts pour produire des infox comme l’utilisation du discours scientifique par l'industrie du tabac ou des pesticides pour nier les dangers de leurs produits[68].

L'utilisation des expertises économiques pour servir de garants à des discours politiques participe également à la fragilisation des experts[68].

Propagation

Les infox ont toujours existé[70]. Cependant, leur diffusion, et, par conséquent, leur influence, est aujourd'hui plus importante[71] grâce à leur viralité et le mode de fonctionnement de certains des moyens de communication modernes[72]. Bien que les médias d'actualité classiques restent prédominants sur les autres médias, les médias développés sur internet occupent aujourd'hui une place dans le rapport à l'actualité du public[73]. Parmi ces médias, on retrouve des versions numériques de la presse écrite, des sites spécialement dédiés à l’actualité, ou encore les réseaux sociaux[74]. Ces derniers n'ont pas été initialement conçus dans l'objectif de devenir un média d'actualité. Cependant, l'évolution de la consommation du public en termes d'actualité, ainsi que la facilité de partage de l'information, ont fait des réseaux sociaux une importante source d'information pour le public[74]. Les réseaux sociaux se caractérisent par la vitesse de circulation des contenus ainsi que la non-vérification des informations par les réseaux. Ces spécificités font des réseaux sociaux un média où il est relativement simple de partager des infox[75].

Pourquoi les infox se propagent

Une première raison à la diffusion des infox est la surabondance d'information. Les propos mensongers auxquels les individus sont soumis se perdent dans le flux d'informations[76]. Les infox, bien qu'elles aient été identifiées comme fausses, deviennent donc banales et, plutôt que de susciter la polémique, elles tendent à accroître la méfiance envers les instances et les experts[76]. Or, la diffusion des infox croît particulièrement lorsque la confiance vis-à-vis des élites dirigeantes diminue. En effet, la méfiance entraîne une altération des repères qui permettent à l'individu de juger de la véracité des faits. Il s'ensuit un climat de doute qui pousse certaines personnes enclines à la naïveté ou au complotisme à diffuser des contenus pourtant démentis par les experts[76].

Le public est également responsable de la propagation des infox. En effet, en raison de facteurs tels que la naïveté ou la paresse cognitive, le public partage des informations non vérifiées[76]. Ces informations sont la plupart du temps partagées dans un objectif positif : le partage d'informations jugées importantes par l'individu aux personnes de son entourage. Cependant, ce type de motivation induit la diffusion d'informations inexactes[76].

La diffusion des infox influence également la propension du public à les croire. La répétition de l'information dans le temps, ainsi que la variété des sources (officielles ou non) relayant l'information, provoquent un effet boule de neige. En effet, plus l'information est relayée, plus le public estime que celle-ci doit être vraie. Ce concept renvoie au mécanisme de vérité illusoire abordé dans la partie « vulnérabilité face aux infox ». La diffusion massive des infox influence donc de manière négative la capacité du public à identifier une information comme étant fausse[76].

Comment les infox se propagent

L'objectif des concepteurs d'infox est d'atteindre la viralité de manière qu'un maximum d'individus et de plateformes, y compris des plateformes d'actualité reconnues, partagent le contenu[77]. Ainsi, la manière dont les infox se propagent peut être représentée sous la forme d'un entonnoir[77]. La plupart du temps, les infox commencent sur des sites web anonymes. Leur visibilité est donc limitée. Elles se développent ensuite dans des groupes mi-clos où elles sont partagées. Par la suite, on retrouve ces infox sur des sites de complotistes, où la visibilité des infox continue de croître avant de les voir se développer sur les médias sociaux et, finalement, sur les médias professionnels, où leur visibilité est maximale[77]. Au fur et à mesure de leur évolution, les infox sont donc de plus en plus visibles et consultées. Les infox sont diffusées sur une plus longue durée que les nouvelles dites scientifiques. En effet, les nouvelles scientifiques sont rapidement diffusées après leur publication, mais leur partage diminue rapidement dans le temps, contrairement aux infox, qui sont moins rapidement diffusées après leur publication, mais qui sont de plus en plus partagées au fil du temps[78].

Les infox cherchent à ressembler aux vrais média afin de s'arroger leur crédibilité auprès du public[79] et d'amener le public à les partager. Les fake news peuvent ainsi se diffuser rapidement[79].

Le manque d'éducation aux médias joue un rôle dans la propagation des fake news. En effet, les personnes ne disposant pas d'une bonne compréhension du fonctionnement des médias sociaux auraient tendance à se montrer plus crédules face aux fausses informations car elles partent du principe que ces informations sont authentiques et vérifiées[79]. Cela pourrait expliquer le fait que les plus de 65 ans, issus d'une génération moins en contact avec les médias sociaux, ont tendance à partager plus de fake news sur ces réseaux que les autres tranches d'âges.

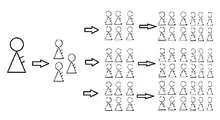

L'avènement des réseaux sociaux a permis une plus forte et plus rapide propagation d'informations telles que des reportages, des études… Les réseaux sociaux permettent une information rapide et en continu, ce qui réduit l'influence de la presse traditionnelle. Parmi ces informations disponibles, selon une étude du MIT publiée dans la revue Science, une fake news a 70 % de chance supplémentaire par rapport à une information réelle d'être retweetée. Mais les nouvelles technologies ne permettent non seulement de favoriser les fake news, mais aussi de les stopper. Il est possible de repérer les fake news à l'aide de bases de données de graphes et d'analyses. Le Consortium international des journalistes d'investigation (I.C.I.J) utilise la technologie des bases de données de graphes pour repérer les fake news et la désinformation à grande échelle. De manière similaire, la chaîne américaine NBC News est parvenue, grâce à des compilations de données, à mettre à jour la relation entre 2 752 faux comptes Twitter pilotés par des utilisateurs membres d'une organisation de trolls russe, Research Agency. Cette enquête de NBC News a permis l'amélioration du système de défense de plusieurs entreprises et d'importants organismes. Cette stratégie, qui consiste à se faire passer pour des citoyens moyens et à reprendre des idées populaires par l'intermédiaire de plateformes d'échange pour gagner rapidement des followers et du pouvoir de diffusion, est de plus en plus répandue. Ces influenceurs incitent aussi leurs followers à répandre leurs idéologies de façon à répandre l'information de manière pyramidale[80].

Les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter jouent également un rôle important dans la propagation des fake news[76]. En effet, l'utilisation de ceux-ci comme source d'information est de plus en plus courante et la facilité du partage d'information, ainsi que l'utilisation d'algorithmes de ciblage visant à ajuster les contenus présentés en fonction de la personne, font des réseaux sociaux un terrain très propice à la diffusion des fake news[76]. Ces algorithmes de ciblage proposent également des contenus en fonction des intérêts des utilisateurs[76]. Effectivement, ils vont entraîner la venue de cookies informatiques, qui sont les fichiers présents pour enregistrer des informations concernant chaque utilisateur. Ainsi, elles sont analysées afin que le navigateur propose des publicités correspondantes au profil de chacun. Cela a entraîné le phénomène de « personalized search »[81], qui a été mis en place pour répondre aux attentes des internautes. En effet, le moteur de recherche va prendre en compte la localisation, l'historique, et donc les intérêts de l'utilisateur. Grâce à cela, il va pouvoir augmenter la pertinence des recherches en fonction de l'utilisateur. Des utilisateurs partageant des intérêts communs se retrouvent donc dans les mêmes groupes, ce qui crée un phénomène de chambre d'écho et favorise le partage d'informations dans ces groupes[82]. Ce phénomène de chambres d'écho est également appelé « bulles de filtres » par E. Pariser[83]. Ces chambres d'échos sont particulièrement présentes sur les réseaux sociaux, mais également dans la vie réelle car l’humain a tendance à s’associer à des personnes partageant le même avis, la même opinion. Ces phénomènes enferment ainsi les utilisateurs en les confrontant à des idées auxquelles ils adhèrent déjà, car l'être humain n'aime pas la dissonance cognitive qui le ferait le remettre en question. Ainsi, l'algorithme propose constamment des informations auxquelles l’utilisateur est sensibilisé. Par conséquent, si ce dernier consulte régulièrement, consciemment ou non, des fake news, l'algorithme lui en proposera d'autres.

Les réseaux sociaux forment une structure sociale ayant un fort impact sur nos choix et nos comportements, puisqu’ils sont les principaux diffuseurs des fake news[84].

Les journalistes interviennent eux aussi dans la propagation des fake news[76]. Le rôle premier d'un journaliste est de transmettre des informations dont la véracité est établie de la manière la plus objective possible. Or, la société d'aujourd'hui, ainsi que la concurrence entre les médias et la course aux scoops, poussent les journalistes à communiquer le plus rapidement possible sur les événements afin d'augmenter l'audience et les vues sur internet, maximisant de ce fait les profits. Les journalistes font donc un choix entre la rapidité d'information et la certitude de la vérité des faits[76].

On peut également parler du phénomène de « piège à clics », ou clickbating[85]. Ce phénomène est un néologisme désignant un contenu web qui vise à attirer le maximum de passages d’internautes sur un site afin de générer des revenus publicitaires en ligne ; plus une nouvelle paraîtra extraordinaire et nouvelle (car fausse), et plus les chances que l'internaute clique dessus seront élevées, ce qui pousse ces opérateurs publicitaires à favoriser les infox. Ces pièges à clics peuvent être utilisés également par de faux sites Internet qui n’ont rien à voir avec des sites d’informations officiels, mais qui se font passer pour tels. À travers ces pièges à clics, les auteurs d'infox vont donc chercher à toucher l’émotivité des lecteurs en déclenchant divers sentiments tels que la colère, l’indignation ou encore d’autres émotions fortes. Ces pièges à clics ont deux enjeux majeurs : tout d'abord gagner de l’argent, et secondairement propager des infox de propagande pour des raisons politiques.

Les infox peuvent se propager en dehors d’internet, se rapprochant ainsi de la notion de rumeur. Selon le principe de dépendance informationnelle, au sein d’un groupe de pairs, les arguments de la majorité semblent plus crédibles[86]. Une fake news largement propagée et à laquelle les individus adhèrent sera donc elle aussi plus crédible. De plus, la pensée de groupe tolère assez mal l’indépendance de point de vue et les opposants sont rappelés à l’ordre afin de conserver un consensus[87]. On observe alors une propagation des fake news au sein des groupes de pairs également en dehors des communautés virtuelles.

Avec des moyens et de l'organisation, il n'est pas difficile de produire une énorme masse de contenu viral. Ainsi, pendant la pandémie de Covid-19, aux États-Unis, seules douze personnes étaient responsables de 73 % de fake news antivax[88].

Rôle des médias et journalistes

La réalisatrice Elizabeth Drévillon, présidente de la Guilde des auteurs réalisateurs de documentaires[89], et le journaliste d'investigation Jean-Baptiste Rivoire, ex-rédacteur en chef adjoint du magazine Spécial investigation de Canal+, fondateur du média Off-investigation auditionnés en février 2022 par la commission d'enquête sur la concentration dans les médias créée au Sénat[89], ont estimé que la pression des chaînes sur les auteurs-réalisateurs de documentaires aboutissait à une « autocensure »[89], avec pour conséquence un « préjudice au débat démocratique »[89]. L'impression donnée que les journaux développent les mêmes sujets, avec les mêmes idées suscite une perte de crédibilité, en particulier dans domaine politique et économique : compte tenu du manque de contenus d’investigation télévisé, les citoyens « vont chercher ailleurs l’information, ce qui ouvre la porte aux fake news et au complotisme »[89].

Pour Ricardo Gandour, directeur du journalisme au sein du réseau de radio brésilien CBN, les fake news « réaffirment la mission traditionnelle du journalisme, qui est de tenter d’éclairer la société », en particulier en gardant le cap « de montrer où se trouvent les faits réels et les vrais débats »[90] une des missions du journalisme d'investigation[90].

Aux Philippines, une fédération de différents médias spécialisés dans le journalisme d’investigation s'est intéressée à la croissance de comptes Facebook suspects lors des élections présidentielles de [90]. Son étude a recensé au moins 300 sites web propageant des fake news[90].

Selon Florian Dauphin, maître de conférences en sociologie, sciences de l'information et de la communication[9], c'est en tant qu'experts de l’information et via leur savoir-faire dans l'investigation, la recherche des faits et des sources[9], que les journalistes ont joué leur rôle dans la dénonciation des fausses nouvelles[9], pour s'adresser à une proportion croissante d’individus qui s’informent via les réseaux sociaux numériques comme Facebook et Twitter[9].

Influence

Sur l'opinion

Les fake news (traduction littérale : « informations fausses ou truquées ») font partie d'un phénomène mondial et leur impact est planétaire[91]. La capacité des fausses nouvelles à induire en erreur entraîne une perception erronée de la vérité et, conséquemment, des jugements erronés relativement aux actions et aux politiques appropriées. Les fausses nouvelles sont répandues par les médias sociaux et les sites de fausses nouvelles, qui se spécialisent dans la création de contenu attirant l'attention et imitant le format de sources fiables[92] - [93], mais aussi par des hommes politiques[94] ou par les plus grands médias[95] avec des visées politiques. Elles sont parfois utilisées dans les pièges à clics et l'hameçonnage par courriel, présentant du contenu sensationnaliste pour inciter les utilisateurs à cliquer sur un lien, ce qui permet à l'envoyeur d'infecter leur ordinateur avec un logiciel malveillant[96].

Il existe un biais cognitif nommé « effet de mode » désignant un raccourci mental qu'effectue inconsciemment l'Homme. L'« effet de mode » (« bandwagon effect » en anglais) est le phénomène qui provoque l'augmentation d'un comportement ou de la consommation d'un bien ou d'un service chez des individus lorsqu'ils « savent qu'un grand nombre de personnes ont déjà ce comportement » ou utilisent ce bien. Peu importe que l'information soit véridique ou non, l'individu s'aligne sur l'opinion ou la pensée majoritaire afin de jouir d'une valorisation sociale. Cette dimension mimétique propagerait les fake news[97].

Lors des élections

Des études anciennes, réalisées dès 1940, montrent que les informations n'ont généralement que peu d'influence directe sur le résultat des élections[4].

Pour des chercheurs de l'université de New York ou de Stanford qui ont étudié les fake news durant la campagne présidentielle américaine de 2016, elles ont eu peu d'influence sur l'opinion et n'ont pas modifié le résultat au profit de Donald Trump[98]. Les fake news ont beaucoup de portée mais peu d’impact[4].

Le , dans le contexte de l'Affaire du Russiagate, Rod Rosenstein, Procureur général adjoint des États-Unis invite les Américains à « faire preuve de prudence avant d'accorder de la crédibilité à des informations attribuées à des fonctionnaires non identifiés ». Il a ajouté que « Le ministère de la Justice a depuis longtemps adopté une politique de ne pas confirmer ou nier de telles allégations »[99].

Lors de la campagne présidentielle de 2017, quatre chercheurs, Oscar Barrera et Ekaterina Zhuravskaya de la Paris School of Economics et Sergei Guriev et Emeric Henry de Sciences Po Paris, établissent, à partir d'une étude menée auprès de 2 500 électeurs, que « le fact-checking échoue complètement à contrecarrer l'effet persuasif des arguments populistes fondés sur les faits alternatifs »[100].

Dans le domaine de la santé

L'un des terrains de prédilection des infox est la santé, marché énorme et thème très facilement viral sur les réseaux sociaux[101]. Ainsi, la généralisation des réseaux comme Facebook a vu l'émergence d'une véritable industrie de la fake news médicale, avec des sites suivis par plusieurs millions de personnes et énumérant sur un ton sensationnaliste et toujours affirmatif, voire autoritaire, toutes sortes de fausses informations médicales, comme des « remèdes miracles » contre l'obésité, le cancer ou d'autres maladies complexes, relayant des idées conspirationnistes et anti-scientifiques contre la médecine, et nourrissant leur flux d'informations fantaisistes sur toutes sortes d'aliments ou de traitements, sans nom d'auteur ni source ou référence médicale[102]. Les plus populaires sont Santé+Magazine (site détenu par un ancien cuisinier marocain reconverti dans l'e-business, devenu Santé Plus Mag) avec plus de 7 millions d'abonnés, mais aussi Santenatureinnovation.com, Sante-nutrition.org, Topsante.org ou encore Altersante.fr (détenu par un informaticien français professionnel des pièges à clics)[63], tous massivement partagés par des internautes naïfs[102]. Depuis 2020 s'ajoutent au palmarès Realfarmacy.com, globalresearch.ca, collective-evolution.com, mais aussi ripostelaique.com ou encore lesmoutonsrebelles.com[101]. Aucun de ces sites n'est tenu par des médecins diplômés (ou même un quelconque personnel médical qualifié), et une grande partie appartiennent à des officines opaques utilisant de fausses identités et de fausses adresses de siège social[102].

L'un des fils les plus actifs sur le Facebook francophone, Santeplusmag (738 178 abonnés sur Facebook et plusieurs millions de partages, géré par l'homme d'affaires marocain Othman Kabbaj), diffuse essentiellement des informations exagérées ou fausses, aux titres racoleurs et bien souvent dénichées sur des sites qui colportent des rumeurs : « On y trouve pèle-mêle des révélations sur l'existence d'un vaccin contre le cancer, d'aliments bien plus efficaces que n'importe quel antidépresseur, de potions magiques pour maigrir, mais aussi des faits divers sordides ou des conseils sexualité farfelus et sexistes. [...] les articles sont écrits par une petite dizaine d'auteurs signant sous des pseudos qui laissent rêveur tels que "Noam Thérapie", "Jad Thérapeute" ou "Adam Yoga" »[103].

Les infox virales sur les réseaux sociaux sont considérées comme un des principaux vecteurs de la « controverse sur la vaccination » et de celle concernant le réchauffement climatique, ainsi que de la propagation de pseudo-médecines ou de théories complotistes notamment à propos de la COVID-19[101].

Sur la mémoire

Un article paru dans la revue Psychology of Popular Media en 2015 montre que lorsqu'un média publie des informations biaisées voire fausses, cela provoque chez le lecteur une distorsion importante de la mémoire[104].

Sur l'attention

Une catégorie d'effets des infox renvoie à la question d'attention.

En effet, l'attention des cybercitoyens est constamment sollicitée par des fournisseurs d'informations qui cherchent à exercer une certaine influence. Une étude de 2018[105] démontre que le partage d'articles sur Facebook est plus important pour les fausses informations que pour les vraies informations. Certains individus préfèrent diffuser des fausses informations plutôt que des vraies. Cette diffusion focalise l'attention sur les fausses informations.

Sur l'affect et les émotions

Les infox font appel à nos émotions et à notre affect, et non pas à notre raisonnement, ce qui génère des conséquences. En effet, elles suscitent des émotions différentes comme la colère, la solidarité, la peur, la surprise, la joie ou même le dégoût[106] - [107]. Le sensationnel l’emporte donc sur le rationnel. Mais toutes ces émotions que nous ressentons nous poussent à commenter ou à partager ces fausses informations (c’est ce qu’on appelle l’action numérique)[108], ce qui engendre de fausses croyances. Ces informations, parfois contradictoires, ne cherchent donc pas à nous informer mais à nous tromper, c’est pourquoi la méfiance sociale a atteint un niveau important et que les individus ne savent plus en quelles informations ils peuvent avoir confiance, ni même s'ils peuvent faire confiance aux vérificateurs d'informations. Pourtant, la vérification de ces informations nécessite un travail laborieux, produisant parfois du cynisme ainsi que de la frustration.

confidentielle qu'une fausse en raison de l'intérêt des utilisateurs pour « la peur, le dégoût, et la nouveauté »

Vulnérabilité face aux infox

Lorsque les individus sont confrontés à des infox, leurs croyances et attitudes par rapport à l'objet de celles-ci peuvent être influencées. Cette vulnérabilité dépend de facteurs individuels et s'explique par différents mécanismes.

Modèle de la probabilité d'élaboration de l'information

Lorsque l'on présente une information à visée persuasive à un individu, celui-ci ne va pas toujours l'analyser en profondeur. Souvent, il va simplement traiter l'information de façon superficielle[109]. Si rien ne semble l'alerter dans son contenu (concernant la véracité des propos), la personne ne va pas investiguer plus loin et sera susceptible de se laisser influencer. Si l'information semble s'appuyer sur une source scientifique qui soutient la position défendue dans le document, il y a de fortes chances pour que l'individu soit influencé positivement dans son sens.

Scepticisme et crédulité par défaut

- En dehors de situations d'influence à visée persuasive, comprendre la crédulité face aux infox demande de répondre à la question suivante: comment les gens en viennent-ils à considérer une information comme vraie ou fausse? Deux grands types de réponses ont été apportées par rapport à cette question[110].

- D'une part, le scepticisme correspond au postulat cartésien selon lequel il est possible d'être exposé à une information fausse sans pour autant y adhérer. Descartes, dans ses méditations métaphysiques[111] opère une distinction fondamentale entre la représentation et la conviction. Il invite l'individu à se montrer sceptique face à toute théorie et à analyser les différents éléments qui créditent ou discréditent cette théorie avant de se prononcer. Selon ce postulat, on peut donc « envisager » une idée avant de la considérer comme vraie. Lorsque l'intellect de l'individu en aura formulé une représentation qu'il considère comme satisfaisante, il sera alors en mesure de décider s'il y adhère ou s'il la considère comme fausse et/ou infondée.

- Une recherche de Johnson et Seifert[112] a étudié si une infox corrigée avait toujours de l’influence sur les gens lors de lectures ultérieures. On appelle cela l'« effet d’influence persistante » (continued influence effect). Les résultats suggèrent que la désinformation corrigée peut continuer à influencer les processus de lecture. Lors de cette recherche, le récit d'un incendie dans un entrepôt a été présenté à des participants. On présentait une cause possible de l'incendie dans le récit (des produits inflammables laissés dans un placard). Le rôle de cette cause était ultérieurement démenti (il n'y avait pas de produits inflammables dans le placard). Dans un laps de temps court après la correction de l’information, on a posé des questions à ces participants sur leur vision de cet incendie. Dans une condition contrôle, ces informations n'étaient pas présentées. On a pu constater que, dans la condition de correction, les informations ultérieurement corrigées étaient davantage utilisées dans les récits des sujets et dans les inférences qu'ils proposaient que dans la condition contrôle. Corriger une information ne suffit donc pas à éliminer son influence sur la vision que les sujets ont de l'événement. Cela peut s’expliquer par le fait que le participant s’est préalablement construit un faux récit avec la fausse information et, comme le récit est cohérent, il reste présent malgré la connaissance que l’information est fausse.

- Pantazi, Kissine, et Klein[113] ont mené une expérience visant à départager la vision « cartésienne » et « spinozienne » de l'exposition à des informations fausses. Les chercheurs décrivaient un crime en y ajoutant des informations présentées explicitement comme fausses. Celles-ci apportaient soit des circonstances aggravantes, soit des circonstances atténuantes. À la fin de l'expérience, les sujets devaient attribuer une peine aux prévenus sur la base de ces informations. Les sujets se montraient davantage cléments envers ces derniers lorsque l'information fausse comportait des circonstances atténuantes. Appliquée aux infox, cette expérience suggère qu'il est difficile de se montrer en véritable sceptique devant de telles constructions: faute de ressources cognitives suffisantes et de la motivation nécessaire, l'individu est capable de prendre celles-ci comme vraies sans même s'apercevoir de la faillite de son esprit critique. Le modèle « spinozien » est donc étayé par ces données.

- La propagation des infox amène les internautes, jusqu'aux professionnels de l'information, à un scepticisme grandissant quant aux informations diffusées sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, dans l'article "Les doutes de journalistes américains à propos de Twitter"[114], Maggie Haberman, correspondante du New York Times à la Maison Blanche confie au journal Le Monde : « Twitter a cessé d’être le lieu où je pouvais apprendre des choses que je ne savais pas, glaner des informations sans erreur sur une grosse actualité ou m’engager dans une discussion et avoir raisonnablement confiance dans le fait que les critiques des gens étaient de bonne foi ».

Effet de vérité illusoire

L'effet de vérité illusoire est un autre phénomène expliquant la vulnérabilité aux infox. Selon Unkelbach et Rom[115], plus une information serait répétée, plus les personnes qui y sont confrontées seraient susceptibles d'y croire. De plus, lors de la première écoute, des liens entre les différents éléments de l'information se forment au sein de la mémoire de l'individu. Dès lors, à chaque écoute de cette information ou d'une information comprenant les mêmes liens, ces derniers seront davantage renforcés. Si par après l'information s'avère fausse, cela n'a plus beaucoup d'effet.

On a tendance à croire plus facilement une information répétée qu'elle soit fausse, ou vraie. En effet l'être humain est plus enclin à croire les fausses nouvelles même si elles étaient accompagnées par un avertissement que des vraies informations si celles-ci ne sont vues qu'une seule fois[116].Ce phénomène est surtout appuyé par les réseaux sociaux et médias dans le mécanisme des fakes news[117].

Induction d'infox

Outre leur influence directe sur les jugements, si on confronte des personnes à de fausses informations qui semblent s'imposer comme des évidences, leur mémoire peut s'en trouver altérée. Un exemple parlant, qui provient des travaux d'Elizabeth Loftus[118], est le suivant : si on raconte un souvenir à une personne et que l'on modifie un détail en le présentant comme une évidence même de l'histoire, on peut influencer cette personne et effectivement l'amener à croire que cet élément reflète une expérience autobiographique. C'est ce qu'on appelle des Faux souvenirs induits. Ce concept a été travaillé dans une étude de Loftus[119] nommée "Perdu dans un centre commercial". C'est une technique d'influence de la mémoire qui avait pour but de démontrer que des confusions étaient possibles sur des événements qui ne se sont jamais produits à partir de suggestions faites à des sujets d'expériences.

Myopie métacognitive

La myopie métacognitive est un terme utilisé la première fois par Robyn Dawes. Cette myopie suggère que les individus se préoccupent davantage de l'utilisation correcte de l'échantillon d'informations qu'ils ont à leur disposition plutôt que de l'évaluation critique de l'origine de cet échantillon ainsi que de la validité des sources de celui-ci[120].

Autres processus qui favorisent la vulnérabilité

Certains travaux fondateurs en psychologie sociale nous alertent sur notre « tendance à croire » toute information à condition que celle-ci soit accompagnée d'un minimum d'arguments.

Une étude[121] démontre qu'il suffit de fournir aux individus un simple placebo de justification sans aucune validité pour obtenir d'eux de les dépasser dans la file du photocopieur universitaire. La fausse information fournie permet de dépasser les individus à même titre que si l'information fournie était réelle. Selon cette étude, il s'agit du principe d'économie cognitive qui prend le relais et qui épargne à l'interlocuteur le coût du traitement sémantique de ces informations en le plongeant dans une légère torpeur. Elle baptise cet état celui d'« abêtissement ».

L’utilisation de ces raccourcis mentaux rend l’être humain victime de distorsions cognitives[122].

Il s'avère que cette paresse cognitive se retrouve dans l'ensemble de la vie sociale. Elle se traduit à travers la tendance à juger le bien-fondé d'une information sur la base de la structure argumentaire qui l'accompagne et non sur son contenu. En d'autres termes, une infox est rapidement perçue comme plus valide qu'elle ne l'est vraiment dès lors qu'une connexion se présente entre un objet controversé qui doit être légitimé et une source de légitimité. La paresse cognitive pousse à la confiance, un individu préfère ainsi postuler qu'une information est vraie plutôt que de vérifier par lui-même[121].

Le processus que l'on appelle l'« effet troisième personne » est un phénomène qui consiste à penser que les autres sont plus vulnérables que nous le sommes à l'influence persuasive des médias sociaux[123]. Si vous ne croyez pas aux fake news, mais que vous êtes persuadés que d'autres individus peuvent y croire, alors vous êtes sensible à cet effet.

Une seconde étude menée par des chercheurs américains démontre que l'identification à un parti, les effets sociaux indésirables, et l'efficacité de la politique, augmentent l'effet troisième personne[124].

Différences individuelles

Différents facteurs individuels peuvent également influer sur la vulnérabilité d'un individu face aux infox.

Concernant le facteur âge, les résultats d'une première étude démontrent que, selon les conditions, les plus jeunes et les personnes âgées commettent autant d'erreurs de désinformation[125]. Les résultats d'une seconde étude orientée sur le partage de faux articles lors de la campagne présidentielle américaine de 2016 démontrent que, les personnes âgées de plus de 65 ans ont partagé près de sept fois plus d'articles qui concernent de la fausse actualité que les personnes plus jeunes[126].

Concernant les facteurs de personnalité, une étude menée sur 436 étudiants universitaires en Chine démontre que certaines dimensions qui proviennent du test de personnalité TCI-R influencent la relation qu'ont les individus avec les infox.

- La première de ces dimensions est l'évitement du danger. Le fait d'être anxieux protège des infox. À l'inverse, être moins anxieux rend plus vulnérable aux infox.

- La seconde de ces dimensions est la coopération, la dépendance à la récompense. Le fait d'être coopératif, doté d'empathie ou en constante recherche d'approbation sociale n'aide pas à remettre en question les infox et augmente la tendance à y croire.

- La dernière de ces dimensions est l'autodétermination. Les individus à haut niveau d'autodétermination seraient plus vulnérables. Le fait pour un individu d'avoir une perception trop positive de sa capacité à se souvenir des informations lui ferait généralement préférer se fier à des suggestions provenant d'autrui plutôt que de donner l'impression de ne pas avoir une bonne mémoire[127].

Lutte contre les mensonges

.jpg.webp)

Opinions

Les réactions face aux infox ne sont pas unanimes. Les GAFAM[n 2], des journaux et des gouvernements sont favorables à la lutte contre les informations fallacieuses. À l'opposé, des mouvements politiques et des intellectuels jugent ce combat liberticide et dangereux. Selon eux, ni les groupes informatiques (GAFAM)[128] - [129] ni les gouvernements n'ont de légitimité à déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, d'autant moins qu'ils sont eux-mêmes susceptibles de diffuser des infox[130] - [131] - [132].

Par les GAFAM

First Draft News et Google News Lab (en) ont lancé le projet CrossCheck[133] de contrôle des fake news auquel se sont associées des rédactions françaises et américaines. Claire Wardle de First Draft « établit une typologie de "fake news", qui va du mauvais journalisme à la propagande en passant par la parodie ou le contenu politique orienté »[134]. En réalité, lutter contre les fake news est difficile car en parler, même pour démentir, c'est contribuer à les répandre[134].

Google

Google interdit les publicités sur le contenu, y compris les vidéos YouTube, quand elles contiennent de fausses allégations sur le changement climatique[135].

Facebook

Cette plateforme s'est engagée à endiguer la propagation de fake news sur son réseau social, dont en pénalisant les médias suspectés d'en être les vecteurs[136].

Lors de l'élection présidentielle française de 2017, Facebook a annoncé avoir supprimé plus de 30 000 comptes[137].

Les infox sont aussi diffusées sous forme de messages sponsorisés sur les médias sociaux. En , après le scandale Facebook-Cambridge Analytica/Aggregate IQ, Facebook s'engage aux États-Unis à clairement labelliser les publicités politiques ; et l'identité de l’annonceur apparaîtra avec des informations complètes sur les campagnes de publicité qu'il a financées[138]. Un moteur de recherche permet désormais de connaître les publicités politiques sur Facebook et Instagram (par annonceur ou par mot-clé), dont en France, mais seules les contenus destinés au public américain sont indexés[138].

Facebook s'est aussi associé avec une trentaine de médias dont Libération, le Monde et l'AFP en France[139]. En , ce partenariat concernait quatre langues et dix pays dont les États-Unis, le Mexique, le Nigeria, la Turquie, le Pakistan, l'Inde, les Philippines, le Brésil, le Canada et la France. Le réseau de surveillance doit encore être agrandi mais une étude des Décodeurs du « Monde » montre que le nombre d’engagements suscités par un éventail de 630 sites francophones avec des contenus douteux a diminué de moitié entre 2015 et 2018[140]. En , le site web d'information Snopes annonce qu'il quitte le programme de vérification des données de Facebook car certains journalistes doutent de son efficacité[141].

YouTube

La plate-forme était, jusqu'à la fin de l'été 2021, en retard par rapport aux autres GAFA en termes de politiques de lutte contre la désinformation, généralement annoncées plusieurs semaines ou mois après celles de Facebook ou Twitter[135]. À l'automne 2021, YouTube a cependant durci ses politiques, interdisant notamment la désinformation anti-vaccin, notamment en suspendant les comptes d'éminents militants anti-vaccins comme Joseph Mercola et Robert F. Kennedy Jr.[135]

Une étude du Centre pour les médias sociaux et la politique de l'Université de New York montre que l'effort fait par YouTube contre la désinformation électorale entre fin 2020 et début 2021 a été suivi d'une forte baisse de la prévalence des vidéos trompeuses sur Facebook, mais aussi conséquemment sur Twitter et Facebook[135]. Une diminution de l'intérêt pour les théories de la fraude électorale qui aurait bloqué la réélection de D. Trump a peut être chuté en partie après que les États aient certifié leurs résultats électoraux, mais l'étude semble confirmer la grande influence de YouTube sur les grands réseaux sociaux[135]. Par exemple :

- les vidéos affirmant qu'il y avait eu une fraude électorale en défaveur de Trump après les élections du comptaient pour environ un tiers de toutes les vidéo partagées à propos des élections sur Twitter, la plupart venant de sources ayant déjà promu la désinformation électorale dans le passé (ex : Project Veritas, Right Side Broadcasting Network (en) et One America News Network)[135]. Mais après le (jour où YouTube a dit qu'il allait supprimer les vidéos promouvant la théorie infondée des fraudes généralisées ayant truqué l'élection présidentielle), les allégations de fraude électorale ont fortement chuté aussi sur Twitter, tombant sous les 20 % le , diminuant encore (à 5 %) après que le YouTube a annoncé un boycott momentané puis définitif des chaînes enfreignant sa politique de désinformation électorale[135].

- De même sur Facebook : le partage de vidéos basées sur des théories de complots de fraude est passé de 18 % de toutes les vidéos sur Facebook juste avant le puis a baissé puis remonté avant le (émeute et assaut du Capitole) puis est tombée à 4 % juste après la mise en place des nouvelles politiques le [135].

Selon Ivy Choi (porte-parole de YouTube) c'est maintenant la seule grande plate-forme en ligne dotée d'une « politique d'intégrité pour l'élection présidentielle »[135] ; Youtube est l'une des 'sources' les plus partagés et "donc lorsque la plate-forme de YouTube devient plus saine, d'autres plate-formes le deviennent aussi."[135].

Critique des mesures prises par les GAFAM

De nombreuses critiques sur le manque d'efficience de ces mesures ont été formulées, dont après les incidents du rassemblement « Unite the Right » à Charlottesville (2017) ; Internet est un ensemble de services de base pour la plupart détenus et gérés par des hébergeurs privés de contenu, qui donnent aux utilisateurs la possibilité de le consulter ou d’en créer de nouveaux. Si ces hébergeurs ne veulent pas d'une chose sur Internet, ils peuvent la censurer et la faire disparaître d'internet dans le monde entier[142]. Ce contrôle d'Internet s'est concentré dans les mains de quelques entreprises monopolistiques qui font tout pour que le public n'en soit pas conscient[142]. À la suite de la mise en place de cette 'censure', l’éditorialiste Tucker Carlson s’est inquiété de l’absence de contrôle de ces opérateurs de services Web et a proposé que les autorités publiques s'assurent que Google n’entrave plus la libre circulation de l'information[143]. Selon Carlson, « Google est en 2017 la société la plus puissante de l'histoire du monde. Google contrôle la réalité et a déjà démontré une volonté troublante de fausser cette réalité à des fins idéologiques »[144]. Réagissant à un blocage des revenus grâce aux contenus publicitaires de centaines de vidéos sur YouTube, Sky News écrit « c'est de l'intimidation. Le débat n'existe plus »[145] (voir aussi Censure d'Internet#Principaux opérateurs de services Web).

Dans le monde

Le monde commence à s'armer contre les fake news notamment en France, en Allemagne, au Brésil, au Kenya, en Italie, à Singapour[146] ou encore en Malaisie[147].

Allemagne

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) est la loi datant du permettant aux utilisateurs des réseaux sociaux de signaler, ou faire vérifier et supprimer un article illégal, faux ou haineux en moins de 24 heures. Cette loi a été prononcée pour en partie limiter le flux de fausses informations sur les migrants. Elle a fait l'objet de beaucoup de controverses car elle remet en question la liberté d'expression en Allemagne[148].

Belgique

Contrairement à certains pays qui condamnent les fake news, d'autres, comme la Belgique, n'ont au contraire pas de loi à ce sujet. En effet, la commission chargée par le ministre belge de rédiger un rapport, a dit non à l'idée d'une « loi » sur les fake news. Pour le groupe d'experts une législation répressive n’est pas la solution pour traiter le problème des fake news[149]. Ils prônent à l'inverse l'autorégulation. De plus, ils épargnent le rôle des plates-formes comme YouTube et Facebook dans les fake news, en les invitant à «garantir la transparence » sur la façon dont les algorithmes sélectionnent les informations à leurs utilisateurs[150].

Brésil

Le , 24 médias brésiliens ont décidé de créer une coalition[151] pour lutter contre les fake news, ce projet est baptisé « Comprova », du verbe prouver en portugais. Ce projet est mené par de grands journaux, les chaînes de TV, les radios ou des sites du pays, tels BandNews, l'Agence France-Presse au Brésil, Canal Futura, Correio do Povo, Folha de S.Paulo, Gazeta do Povo, Jornal do Commercio, Metro Brasil, Nexo Jornal, O Estado de S.Paulo, Poder360, Piauí, Rádio Bandeirantes, SBT, UOL ou encore Veja. Comprova lutte contre les fausses informations présentes sur les réseaux sociaux et Internet, notamment dans le cadre des présidentielles en 2018. Ce projet est soutenu par plusieurs grandes organisations comme l'Abraji (Association brésilienne de journalisme d'investigation), le Projor (Institut pour le développement du journalisme) et l'appui technique et financier de Google et de Facebook. Le Tribunal supérieur électoral (TSE) du Brésil a déjà signé des accords avec des grands leaders mondiaux comme Facebook et Google pour limiter dans un premier temps les fake news avant les élections présidentielles en 2018[152]. Pendant ces présidentielles brésiliennes, il y avait environ 1 000 signalements de fausses informations par jour[153], et ceux dans la quasi-totalité sur WhatsAPP. Même s'il n'y a pour l'instant aucune loi promulguée contre les fake news, on ne compte pas moins de 14 lois en préparation (1 au sénat, passible de 3 ans de prison et 13 à la chambre des députés).

Canada

Sur le plan constitutionnel, le Canada n'a pas la possibilité de criminaliser les fausses nouvelles car dans un jugement rendu en 1992 (R. c. Zundel[154]), la Cour suprême du Canada a déclaré que l'interdiction pénale des fausses nouvelles est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, en matière non pénale, certaines lois continuent à interdire la propagation de fausses nouvelles. Par exemple, l'art. 8 (1) d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion[155] interdit aux radiodiffuseurs de diffuser des nouvelles fausses ou trompeuses[156].

Kenya

Le , le Kenya a adopté comme projet de loi de punir 17 types de cybercrimes, dont les fake news. Les coupables risquent une amende de 5 millions de shillings kényans (42 000 euros) et deux années de prison éventuelle pour les personnes propageant des fake news par voie électronique. Si les fakes news s’avèrent « destinées à créer, ou ayant pour résultat, la panique, le chaos ou la violence » ou de nature à « porter atteinte à la réputation d’une personne », la peine pourrait atteindre jusqu'à dix ans de prison[157] - [158]. Cependant cette loi inquiète la société civile car beaucoup d'entre eux craignent une atteinte à la liberté d'expression[159].

Italie

En Italie, la police a annoncé le , le lancement d'un site destiné à permettre aux citoyens de signaler de potentielles fake news et d'obtenir si possible certaines vérifications. Ainsi, les services de police spécialisés dans la surveillance d'internet et des réseaux de télécommunications, la « police postale », lanceront une enquête pour vérifier ces sites. Si l’information est déclarée fausse, la police publie alors un démenti sur son site et sur les réseaux sociaux, et peut ensuite condamner[157].

Malaisie

Le Parlement malaisien a déclaré le , une loi prévoyant jusqu'à 6 ans de prison pour quiconque propagerait une fake news. Cependant cette initiative est beaucoup critiquée[160].

Russie

La Douma, chambre du Parlement russe, a adopté le une loi anti-fake news permettant au Roskomnadzor, l'homonyme russe du CSA, de condamner les auteurs de ces fausses informations en les bloquant ou en leur imposant une amende (elle peut aller jusqu'à 1,5 million de roubles soit 20 195 euros)[161].

Singapour

Le , Singapour a adopté une loi contre les fausses informations. Cependant cette loi a été controversée puisque tous les pouvoirs appartiennent désormais au gouvernement singapourien[162].

Dans l'Union européenne

En 2017, Mariya Gabriel, commissaire au numérique de la Commission européenne, annonce le lancement d'une consultation publique et la mise en place d'un groupe d'experts afin d'en tirer des recommandations et des bonnes pratiques[163].

Situation générale

Lors de ses vœux à la presse, en , le Président français Emmanuel Macron annonce un projet de loi visant à lutter contre les fake news en donnant notamment la possibilité de saisir un juge et de déréférencer ou bloquer certains sites concernés. Les pouvoirs du CSA devraient également être accrus afin de lutter contre toute ingérence de médias étrangers[164]. La proposition a suscité de nombreuses réactions, notamment de Olivier Auguste de L'Opinion, qui souligne que plusieurs affaires, comme celle du Rainbow Warrior ou du nuage de Tchernobyl, ont démontré que « la puissance publique n’est pas par nature garante de la vérité »[131]. Pour le chef du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, « Seuls les régimes autoritaires prétendent au contrôle de la vérité. On sait ce qu‘il peut en coûter »[131]. Pour Clémentine Autain, personnalité politique classée à gauche, la liberté de la presse et la démocratie sont en jeu[165].

À l'instar de nombreux sites de « debunking », les « décodeurs » du Monde.fr signalent régulièrement différents sites web et pages Facebook populaires qui relaient massivement de la fausse information, par exemple à caractère médical comme Santé+Magazine (« remèdes miracles » contre l'obésité, le cancer ou d'autres maladies complexes, déclarations conspirationnistes et anti-scientifiques contre la médecine, informations fantaisistes sur toutes sortes d'aliments ou de traitements, etc.)[102]. On peut également citer « Checknews » (mis en place par Libération) ou « Les Observateurs » de France 24[166].

L'Agence France-Presse a également mis en service fin 2017 un service baptisé « AFP Factuel » lancé par le journaliste Guillaume Daudin et défini comme un « blog de fact-checking, qui tente de démonter toutes ces rumeurs infondées qui polluent le débat public »[166]. Ce service a signé un contrat avec Facebook France, qui fait remonter les informations douteuse à l'AFP et en diminue la promotion s'il s'agit de fake news. L'AFP Factuel est désormais présent dans plusieurs dizaines de pays, sur tous les continents, et dans dix-huit langues, dont le français, l'anglais, l'espagnol ou le portugais[166].

Certaines chaînes de télévision française comme TF1 et France 2 ont créé des rubriques visant à sensibiliser les téléspectateurs quant aux fausses informations qui circulent sur les médias sociaux. Leur but est de « lutter avec pédagogie contre la défiance accrue envers les médias », comme le confie Jean-Clément Martin Borella au journal La Croix[167].

Propositions de lois relatives à la lutte contre les fausses informations

Emmanuel Macron a annoncé en un projet de loi afin lutter contre les fake news. En France, depuis 1881 l'article 27 de la loi de la presse condamne déjà avec une amende de 45 000 euros pour « la publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses ou fabriquées » pouvant causer un « trouble à l'ordre public »[168].

En France, le , une nouvelle loi punissant « la publication ou la reproduction faite de mauvaise foi de nouvelles fausses de nature à troubler la paix » apparaît[169].

Le , l'Assemblée nationale française adopte deux propositions de loi — une loi organique visant l'élection présidentielle et une loi ordinaire pour les autres scrutins[170]. La procédure envisagée devrait permettre de demander à la justice, par voie de référé, le retrait de « toute allégation ou imputation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable [qui serait diffusée] de manière délibérée, de manière artificielle ou automatisée [et] de nature à altérer la sincérité du scrutin[170] ». Le Sénat est appelé à examiner le projet dans le cadre de la procédure législative habituelle. L'expression « fake news » peut être remplacée par « infox »[171], compression de « information » et « intoxication »[172]. Ainsi, la recommandation de la Commission d'enrichissement de la langue française[173] a été publiée le jeudi au Journal officiel[n 3] :

« […] on pourra recourir au terme « information fallacieuse », ou au néologisme « infox », forgé à partir des mots « information » et « intoxication ». On pourra aussi, notamment dans un cadre juridique, utiliser les termes figurant dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse ainsi que dans le code électoral, le code pénal ou le code monétaire et financier : « nouvelle fausse », « fausse nouvelle », « information fausse » ou « fausse information »[176]. »

Après examen en commissions des lois et de la culture, le Sénat vote en faveur de motions « tendant à opposer la question préalable » et rejette par deux fois les propositions — le 26 juillet et le 6 novembre 2018. L'Assemblée nationale, quant à elle, adopte de nouveau les textes, le et le [177]. Le , le Conseil constitutionnel enregistre deux saisines[n 4] « l'une présentée par plus de 60 sénateurs, et l'autre par le Premier ministre »[179].

Le président de la République, cible de fake news durant sa campagne électorale, a obtenu sa loi contre la « manipulation de l’information » durant cette période. Cette loi est adoptée le [180].

Fausse nouvelle et infox

Pour l'avocat Emmanuel Pierrat il n'y aurait pas besoin d'une loi sur les fake news puisqu'il existe déjà un délit de fausse nouvelle en France et que de nombreux textes encadrent le délit de fausses nouvelles. Lors d'une interview diffusée sur une chaîne d'information le , il pose la question de savoir « Quelle est l’utilité de créer un délit de fake news qui ressemble peu ou prou au délit de fausse nouvelle ? »[181].

Les défenseurs de cette thèse considèrent l'expression anglaise fake news comme le strict équivalent de l'expression française fausses nouvelles, « fake » se traduisant par « faux », « falsifié », « truqué »[182].

Le sens de ces appellations serait donc que (et elles disent que) le législateur « a déjà prévu tout cela depuis fort longtemps, avec le délit de fausse nouvelle et le délit de diffamation qui encadrent correctement aujourd'hui les choses »[183] notamment via :

- l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse[184] - [169].

- l'article 322-14 du code pénal (modifié par l'ordonnance du ) lié à la Loi no 92-685 du .

- l’article L.97 du Code électoral[185].

- l’article L465-1 du code monétaire et financier, modifié par la Loi no 2016-819 du [186].

Éducation nationale, France et infox

L'éducation aux médias est une notion pleinement intégrée dans le programme scolaire français cependant aucune spécification n’est présente en ce qui concerne les infox.

En effet, la loi modifiée le [187] stipule simplement que : « La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique ainsi qu'une éducation aux médias et à l'information. » Article L332-5 du code de l’éducation.

De plus, l’article L111-2 modifié le du même code[188] stipule que : « Elle [l’école] développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication ».