Campagne d'Italie (1796-1797)

La première campagne d’Italie est une campagne militaire menée par le général Bonaparte en Italie du Nord et sur le territoire autrichien du au . Pendant un an, elle oppose principalement l'armée d'Italie de la République française aux forces autrichiennes et sardes. Avec la guerre du Roussillon, le siège de Toulon et les actions en Corse, elle fait partie du théâtre méridional de la guerre de la Première Coalition.

| Date | - |

|---|---|

| Lieu | Italie du Nord, archiduché d'Autriche |

| Issue |

Victoire française

|

| Initialement : 30 000 hommes | Initialement : 70 000 hommes |

Batailles

- Porrentruy (04-1792)

- Marquain (04-1792)

- 1er Quiévrain (04-1792)

- Longwy (08-1792)

- Verdun (08-1792)

- Thionville (08-1792)

- La Croix-aux-Bois (09-1792)

- Valmy (09-1792)

- Nice (09-1792)

- Lille (09-1792)

- Villefranche-sur-Mer (09-1792)

- 1er Mayence (10-1792)

- Jemappes (11-1792)

- 1re Malines (11-1792)

- 1re Furnes (11-1792)

- Limbourg (11-1792)

- Anderlecht (11-1792)

- Namur (11-1792)

- Francfort (12-1792)

- 1er Maastricht (02-1793)

- Neerwinden (03-1793)

- 2e Mayence (04-1793)

- 1er Condé (04-1793)

- 2e Quiévrain (05-1793)

- St-Amand (05-1793)

- Famars (05-1793)

- San Pietro (05-1793)

- 1er Valenciennes (05-1793)

- 2e Furnes (05-1793)

- 1re Arlon (06-1793)

- Landau (08-1793)

- 1er Le Quesnoy (en)

- Hondschoote (09-1793)

- Maubeuge (09-1793)

- Avesnes (en) (09-1793)

- Méribel (09-1793)

- Menin (09-1793)

- 3e Furnes (10-1793)

- Bergzabern (10-1793)

- 1re Wissembourg (10-1793)

- Wattignies (10-1793)

- Nieuport (10-1793)

- Kaiserslautern (11-1793)

- Wœrth (12-1793)

- Berstheim (12-1793)

- 2e Wissembourg (12-1793)

- Martinique (01-1794)

- Saint-Florent (02-1794)

- Bastia (04-1794)

- Guadeloupe (04-1794)

- 2e Arlon (04-1794)

- 1er Landrecies (04-1794)

- Villers-en-Cauchies (en) (04-1794)

- Troisvilles (en) (04-1794)

- Mouscron (en) (04-1794)

- Tourcoing (05-1794)

- Tournai (05-1794)

- Ouessant (navale) (06-1794)

- Hooglede (06-1794)

- Fleurus (06-1794)

- 2e Landrecies (07-1794)

- 2e Malines (07-1794)

- Calvi (07- 1794)

- 2e Le Quesnoy (07-1794)

- Tripstadt (en) (07-1794)

- 2e Valenciennes (08-1794)

- 2e Condé (08-1794)

- Sprimont (09-1794)

- Bois-le-Duc (09-1794)

- 2e Maastricht (10-1794)

- Venlo (10-1794)

- Luxembourg (11-1794)

- Helder (01-1795)

- Gênes (navale) (03-1795)

- Groix (navale) (06-1795)

- Quiberon (06-1795)

- Hyères (navale) (07-1795)

- Handschuhsheim (09-1795)

- 3e Mayence (10-1795)

- Ettlingen (en) (07-1796)

- Friedberg (07-1796)

- Altendorf (08-1796)

- Neresheim (08-1796)

- Sulzbach (08-1796)

- Amberg (08-1796)

- Friedberg (08-1796)

- Terre-Neuve (08-1796)

- Wurtzbourg (09-1796)

- Mainbourg (09-1796)

- Biberach (10-1796)

- Emmendingen (10-1796)

- Schliengen (10-1796)

- Kehl (10-1796)

- Irlande (12-1796)

- Droits de l'Homme (navale) (01-1797)

- Fishguard (02-1797)

- Cap Saint-Vincent (navale) (02-1797)

- Neuwied (04-1797)

- Diersheim (04-1797)

- Santa Cruz de Ténérife (navale) (07-1797)

- Camperdown (navale) (10-1797)

- Céret (04-1793)

- Mas Deu (05-1793)

- Bellegarde (05-1793)

- Perpignan (07-1793)

- Peyrestortes (09-1793)

- Trouillas (09-1793)

- Toulon (09-1793)

- 1re Le Boulou (10-1793)

- Bellver et Urgell (04-1794)

- 2e Le Boulou (04-1794)

- 1re St-Laurent-de-la-Mouga (05-1794)

- Les Aldudes (06-1794)

- Bastan (07-1794)

- 2e St-Laurent-de-la-Mouga (08-1794)

- Orbaitzeta (10-1794)

- Roses (11-1794)

- Sierra Negra (11-1794)

- Golfe de Rosas (02-1795)

- Pontós (06-1795)

- 1re Saorge (en)

- Gilette (10-1793)

- 2e Saorge (04-1794)

- 1re Dego (09-1794)

- Loano (11-1795)

- Voltri (en) (04-1796)

- Montenotte (04-1796)

- Millesimo (04-1796)

- 2e Dego (04-1796)

- Ceva (en) (04-1796)

- Mondovi (04-1796)

- Cherasco (04-1796)

- Fombio (05-1796)

- Pont de Lodi (05-1796)

- Borghetto (05-1796)

- Mantoue (07-1796)

- Lonato (08-1796)

- Castiglione (08-1796)

- Peschiera (08-1796)

- Rovereto (09-1796)

- Bassano (09-1796)

- Caldiero (11-1796)

- Pont d'Arcole (11-1796)

- Rivoli (01-1797)

- La Favorite (01-1797)

- Faenza (02-1797)

- Valvasone (03-1797)

- Tyrol (03-1797)

- Tarvis (03-1797)

- Leoben (04-1797)

- Pâques véronaises (04-1797)

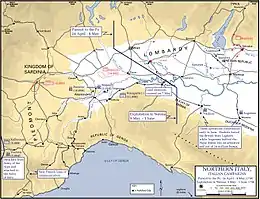

- Chronologie de la campagne 1796-1797

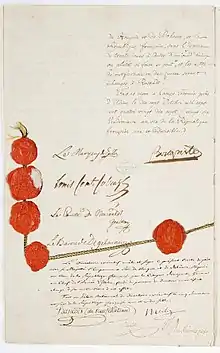

La première campagne d'Italie entraîne la conclusion de ce conflit engagé en 1792, donnant une importance majeure au front italien jusqu'alors secondaire. Commencée avec le mouvement français sur Voltri le , elle amène l'armée d'Italie de Nice dans les Alpes-Maritimes à Leoben dans l'archiduché d'Autriche à 120 kilomètres de Vienne, où les Autrichiens signent un armistice le . La République force successivement à se retirer de la coalition chacun des belligérants, d'abord les Sardes (armistice de Cherasco, ) puis les Autrichiens (traité de Leoben, ), laissant seule l'Angleterre qui n'avait pas participé activement à la campagne. Le , le traité de Campo-Formio signé par le général Bonaparte consacre la paix entre la France et l'Autriche et elle dissout la Première Coalition.

La première campagne d'Italie a bouleversé durablement l'ordre géopolitique de la péninsule italienne. Elle y implante pour près de deux décennies l'influence française, qui y prospérera à des degrés variables jusqu'en 1815. Chemin faisant, l'armée d'Italie met au pas la totalité des États italiens, dans l'ensemble massivement hostiles à la Révolution, de la guerre ouverte déclarée par le royaume de Sardaigne à la neutralité ambiguë dont fait montre la Toscane. Les États pontificaux signent le la paix de Tolentino, qui cède définitivement à la France Avignon et le Comtat Venaissin. Deux nouvelles entités politiques apparaissent, la République cispadane et la République transpadane, qui fusionneront en République cisalpine devenue République italienne en 1802 et royaume d'Italie en 1805 pour former le socle de l'influence républicaine puis impériale dans la péninsule. Enfin, la millénaire république de Venise disparaît à l'issue des opérations, annexée à l'empire d'Autriche.

En 1795 (an IV), le Directoire décida que les armées des généraux Jourdan et Moreau iraient combattre les Autrichiens sur le Main et le Danube, tandis que Napoléon Bonaparte, nommé général en chef de l’armée d’Italie le 12 ventôse an IV (), attaquerait les Austro-Sardes dans la vallée du Pô. L'armée d'Italie, mal équipée et mal nourrie, avait pour mission de battre les forces autrichiennes en Lombardie et « influencer », voire « rançonner » les États italiens, et plus particulièrement la république de Gênes, pour obtenir d'importants subsides destinés à faire face à la crise des assignats[1].

L'armée d’Italie, dirigée par le général Bonaparte, vainc successivement sept armées sardes et autrichiennes. De 1796 à 1797, elle conquiert l’Italie et l’Empire d’Autriche doit abandonner non seulement l’Italie, mais aussi la rive gauche du Rhin, où les Autrichiens sont pourtant victorieux. Les victoires de Bonaparte poussent le royaume de Sardaigne, puis l’Autriche à se retirer de la Première Coalition, qui est ainsi dissoute.

On l'appelle couramment « première campagne d'Italie » pour la distinguer de la deuxième campagne d'Italie, menée deux ans après la fin de la première, également par Napoléon Bonaparte devenu Premier Consul.

Contexte

L'acteur

En octobre 1795, Napoléon Bonaparte, petit général corse de 26 ans qui commande maintenant l'armée de Paris, est devenu un grand personnage[2]. Lieutenant-colonel au 2e bataillon de volontaires de la Corse, chassé de l'île en 1793 par les partisans de Pascal Paoli [3], il dirige à la fin de cette année l'artillerie du siège de Toulon, où il impose son plan et est promu général de brigade à la chute de la ville [4]. L'année suivante, il prend le commandement de l'artillerie de l'armée d'Italie, exerce une influence prépondérante dans les conseils de représentants du peuple[5], et comme à Toulon, inspire en fait l'essentiel des opérations[6]. Déclenchée le , la campagne de 1794 mène l'armée d'Italie à une première série de succès, puisqu'elle occupe le col de Tende le et progresse le long de la côte en direction de Gênes[6].

Cet élan s'arrête net avec les arrestations consécutives à la chute de Robespierre (, 9 thermidor an II), comprenant celle de Bonaparte le . S'il est libéré quinze jours plus tard, le général ne s'en trouve pas moins marginalisé pour sa proximité avec le régime jacobin révolu[7]. Employé l'année suivante à Paris au « Bureau militaire » du Comité de Salut public, il y rédige les instructions envoyées aux généraux et tente sans succès de faire prévaloir son plan stratégique novateur pour la campagne à mener en Italie[5]. Le (13 vendémiaire an IV), il est cependant chargé par le commandant de l'armée de Paris Paul Barras de faire échec à un coup de force royaliste. Ayant regroupé quarante canons avec l'aide du capitaine Joachim Murat, il maintient la République en dispersant les insurgés à coups de mitraille. Le , acclamé par la Convention, il est promu général de division, le plus haut grade des armées de la République, et prend la suite dudit Barras à la tête de l'armée de Paris[8].

Figure importante de la haute société de la capitale, il lui faut quatre mois pour gagner la confiance du Directoire nouvellement installé. Il l'obtient en multipliant les gestes de déférence, rallie le directeur Carnot, chargé des affaires militaires, à un plan de campagne en Italie qu'il avait combattu du temps de Robespierre[6], et atteste de ses liens avec le régime par son mariage avec Joséphine le [9]. Le , le Directoire investit Bonaparte du commandement de l'armée d'Italie en remplacement du général Schérer, démissionnaire pour raisons de santé. Convoitée depuis trois ans, continuation logique à son parcours personnel, cette nomination rêvée lui permet de mettre en œuvre son plan de campagne sempiternel, bousculant un front immobile depuis trois ans et plaçant au premier plan le général qui l'exécuterait[10].

De sa physionomie, les observateurs retiennent son regard frappant, ainsi que son teint olivâtre qui donne l'impression d'une santé fragile. Bonaparte souffre en effet de nombreux maux face auxquels la médecine de l'époque se montre impuissante : paludisme, tuberculose, rétention biliaire et urinaire, ainsi qu'une gale contractée à Toulon dont il subit les effets intermittents[11]. Si sa résistance physique aura toujours raison de ces défaillances, son état de santé général ne cessera d'entretenir l'inquiétude tout au long de la campagne d'Italie.

« Petit, imberbe, pâle et maigre, mais d'une maigreur excessive, il ne payait pas de mine. Les épaules étroites dans l'uniforme plissé par les mouvements brusques, le cou enveloppé par une haute cravate tortillée, les tempes dissimulées par de longs cheveux plats et retombants, les joues creuses, les lèvres sérieuses et serrées par l'attention, les yeux vifs et scrutateurs, telle était la physionomie de notre héros. La voix était creuse, le timbre sourd, la parole rare, brève et sèche, tous les signes de la fermeté et de l'obstination empreints sur le visage... »

— Dr Augustin Cabanès, Au chevet de l'Empereur, Albin Michel, 1958, Paris[2].

Plan stratégique du Directoire exécutif

Au début de l'année 1796, la Coalition formée quatre ans plus tôt contre la France révolutionnaire compte encore l'Angleterre, la monarchie autrichienne et la Sardaigne. Face à ces puissances, le Directoire organise trois armées principales :

- L'armée de Sambre-et-Meuse, sous le général Jourdan et forte de 78 000 hommes.

- L'armée de Rhin-et-Moselle, sous le général Moreau et forte de 79 500 hommes.

- L'armée d'Italie, sous le général Bonaparte et forte de 50 000 hommes.

De plus, deux armées secondaires sont déployées pour faire face aux menaces les plus passives :

- Face aux Sardes, l'armée des Alpes du général Kellermann, forte de 18 000 hommes.

- Face aux Anglais, aux Chouans et aux Vendéens, l'armée des côtes de l'Océan du général Hoche, forte de 15 000 hommes[12].

Leurs effectifs respectifs expliquent la pensée stratégique du Directoire : l'Autriche doit être contrainte à la paix par l'action des grandes armées des généraux Jourdan et Moreau, tandis que l'armée d'Italie faiblement pourvue a un but plus limité, dans l'immédiat contenir les Sardes, fixer des forces autrichiennes et prévenir des tentatives de débarquement anglais sur les côtes de Provence.

Plan stratégique du général Bonaparte

Le général Bonaparte dispose d'un plan d'offensive longuement médité lorsqu'il prend le commandement de l'armée d'Italie. Ayant dirigé de fait les opérations sur ce front en 1794[6], il doit sa nomination de 1796 aux idées novatrices qu'il a développées pour le front italien et à la promotion incessante qu'il en fait depuis trois ans. Développées en six plans de campagne rédigés entre mai 1794 et janvier 1796, elles reprennent la démarche suivante : « Faire accepter la paix au roi de Sardaigne (Piémont), conquérir la Lombardie, détruire l'influence de la Maison d'Autriche. Maître de la Lombardie, s'emparer des gorges de Trente, pénétrer dans l'intérieur du Tyrol, se réunir avec l'armée du Rhin et obliger l'Empereur [...] à conclure une paix qui réponde aux attentes de l'Europe. »[13]. Le dernier point de ce plan, qui consiste à marcher sur Vienne par le Tyrol pour contraindre l'Empire à la paix, provoque l'opposition du directeur Carnot, d'une part, parce que les préoccupations politiques sur lesquelles il repose dépassent les préoccupations habituelles d'un simple général, d'autre part, parce que la traversée du Tyrol constitue une vraie originalité militaire. S'il semble difficile au Directeur de s'enfoncer dans les Alpes orientales pour déboucher en plein pays ennemi, Bonaparte sait la chose possible étant donné le développement des voies de communications et l'allégement des armées dont a été témoin la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Plan stratégique du général Beaulieu

L'objectif stratégique du général Beaulieu est quant à lui de chasser les Français de Ligurie, pour engager des combats de postes en montagne qui permettraient, en cas de succès, d'inquiéter les Français en Provence[14]. Pour atteindre ce but, le général Colli propose à Beaulieu de couper le dispositif français en son centre à Loano, employant les 38 000 hommes disponibles en deux colonnes depuis Ceva et Cairo. Cette attaque promet de grands résultats, puisqu'elle permet aux coalisés d'écraser l'aile droite française et présente peu de risques en employant des forces réunies[15].

Beaulieu préfère restreindre l'ampleur de ce mouvement pour encercler seulement la brigade Cervoni isolée à Voltri. Cette action est conçue pour séparer les Français de Gênes, dont on craint l'occupation par les Français ; lier l'armée autrichienne à la flotte de l'amiral Jervis, afin de coordonner avec elle les opérations futures ; limiter les risques en s'attaquant seulement à une fraction de l'armée française. Beaulieu s'exagère la menace française sur Gênes et l'importance stratégique de son allié anglais ; quant au troisième objectif, il fait peser un danger sur l'armée coalisée, puisqu'en agrandissant le front et en étalant les forces autrichiennes, ce mouvement permet précisément à l'ennemi d'obtenir cet engagement massif que Beaulieu aurait pu déclencher à son avantage[15]. Alors, comme le fait remarquer Clausewitz : « en face de lui, représentez vous Bonaparte tel que nous avons appris à le connaître depuis ; franchement il est bien naturel de voir cette pauvre attaque tomber à plat devant la puissance de son adversaire, puis conduire aux complications les plus déplorables. »[14].

Le théâtre

À la fin du XVIIIe siècle, l'Italie n'est plus, ou n'est encore, qu'une « expression géographique »[16] : la péninsule est partagée en 10 États indépendants, tous affiliés à la maison d'Autriche ou à la maison de Bourbon. Elle sort d'une longue période de paix[Note 8] dont son économie a tiré parti, en améliorant ses voies de communications et en accroissant sensiblement sa population[17]. Dès 1789, les dirigeants conservateurs de ces monarchies appréhendent avec inquiétude la Révolution, ses désordres et ses idées libérales. L'expansionnisme français est de même historiquement redouté, préoccupations justifiées dès 1791 par les annexions au royaume de France des enclaves papales d'Avignon et du Comtat Venaissin, puis l'année suivante de Nice et de la Savoie, possessions du roi de Sardaigne. De plus, les prêtres français émigrés qui affluent dans cette péninsule profondément catholique y créent une émotion considérable en racontant les persécutions subies[18]. Au début de 1796, les États italiens sont tous dans l'orbite de la Coalition et dans l'ensemble hostiles à la République française, bien que cette hostilité se décline sur un spectre qui s'étend de la neutralité ambiguë à la guerre ouverte.

- Le royaume de Naples, le plus grand d'Italie, recouvre la moitié méridionale de la péninsule ainsi que la grande île de Sicile. Il borde au nord les États du Pape et est entouré par la mer de tous les autres côtés. Il compte environ 6 millions d'habitants, dont 400 000 à Naples, et peut lever une armée de 60 000 à 80 000 hommes appuyée par une faible marine[19]. Son roi Ferdinand IV est un Bourbon, et son épouse la sœur de Marie-Antoinette, reine de France guillotinée à ce titre. Le régime tient donc la Révolution française en abomination, mais son éloignement le contraint à limiter son effort militaire à l'envoi d'un corps de 2 000 cavaliers auprès du Piémont, auquel le Pape a accordé le droit de passage[18].

- Les États pontificaux occupent en effet le centre de l'Italie, bordés au sud par le royaume de Naples, à l'ouest par la Tyrrhénienne et à l'est par l'Adriatique. Ils regroupent 2 400 000 habitants dont 140 000 à Rome, la capitale. Le Pape peut mettre sous les armes une armée médiocre de 6 000 à 7 000 hommes[19]. Homme à l'origine libéral en politique, Pie VI a rejoint la Coalition en mars 1793, ne pouvant accepter la constitution civile du clergé, l'annexion d'Avignon et du Comtat Venaissin, ou encore les exactions perpétrées par les révolutionnaires à l'encontre de l'Église française. S'il est incapable de se joindre militairement à la Coalition, il s'y est associé pour en constituer l'un des piliers idéologiques les plus virulents, incarnant le combat de l'Europe chrétienne contre l'anticléricalisme de la Révolution[18].

- Le grand-duché de Toscane compte un million d'habitants, dont 80 000 à Florence, sa capitale. Géré par un archiduc autrichien qui garde la neutralité avec la République française, qu'il a reconnue[20], il possède notamment le grand port de Livourne sur la Tyrrhénienne.

- La république de Lucques, neutre, compte 100 000 habitants[19].

- Le duché de Modène compte 350 000 habitants dont 20 000 à Modène. Il est géré par le dernier descendant de l'ancienne maison d'Este, dont l'héritière est mariée à un archiduc autrichien[19]. Il peut mettre environ 6 000 hommes sous les armes et garde la neutralité avec la France[19].

- Le duché de Parme, Plaisance et Guastalla regroupe 250 000 habitants et possède une armée de 2 500 à 3 500 hommes[19]. Il se trouve dans l'orbite de l'Autriche et garde la neutralité avec la France[21].

- La Lombardie autrichienne, la région la plus riche d'Italie, compte 1 100 000 habitants, dont 30 000 à Milan sa capitale, d'où elle est gérée par un archiduc pour le compte de l'Autriche. Cette puissance y entretient un important contingent pour mener la guerre contre la France et protéger son accès au port neutre de Gênes sur la Méditerranée. La Lombardie possède plusieurs places fortes, notamment la citadelle de Milan et Mantoue[22].

- La république de Gênes compte 500 000 habitants, dont 120 000 dans la ville de Gênes[19]. Cet État maritime compte 220 kilomètres de côtes et entend sauvegarder son commerce maritime en gardant la neutralité avec les belligérants, à qui il prête de l'argent. Le peuple soutient la France tandis que le gouvernement et la haute société de noblesse lui sont hostiles. Gênes peut mettre 10 000 hommes sous les armes qu'elle pourrait renforcer par la levée en masse[20].

- La sérénissime république de Venise possède le Frioul, l'Istrie et la Dalmatie (côte est de l'Adriatique), ainsi que les villes occidentales de Bergame, Brescia, Vérone, et Padoue. Elle compte 3 500 000 habitants dont 140 000 à Venise. Elle entretient une armée de plus de 30 000 hommes, soutenus par une flotte puissante et un arsenal de construction maritime[22]. Elle garde la neutralité avec les belligérants, mais « détestait tout le monde, et tout le monde la détestait »[21]: elle n'apprécie pas la France républicaine, mais se trouve excentrée des théâtres d'opérations et entretient une ambassade importante à Paris, qu'elle espère susceptible d'assurer son intégrité si la guerre se rapprochait de ses frontières. Elle se méfie davantage des visées expansionnistes de l'Autriche, d'autant qu'elle n'avait pu éviter d'accorder le droit de passage à ses troupes.

- Le royaume de Sardaigne, qui a sa capitale à Turin, compte 3 millions d'habitants en comptant le comté de Nice, le duché de Savoie et la grande île de Sardaigne. Le roi Victor-Amédée III entretient une armée de 25 000 hommes en temps de paix, portée au double en temps de guerre[22]. Engagé depuis 1792 dans la Coalition contre la France révolutionnaire, il s'est fait successivement enlever la Savoie et Nice avant que le front ne se fixe sur les Alpes en 1794. Soutenu financièrement par l'Angleterre, il est surtout maintenu dans la Coalition par la proximité de l'armée autrichienne, dont l'armée présente en Lombardie interdit sa défection[20].

Seules la Sardaigne, l'Autriche (Lombardie) et la Sicile se trouvent donc en guerre contre la France, puissances auxquelles se trouvent associés les États pontificaux, involontairement sur le plan militaire : la paix n'a pas été signée depuis l'annexion d'Avignon, mais le Pape n'a pas d'armée et peut tout craindre d'une irruption française en Italie. Les effectifs dérisoires des petits États les poussent à garder la neutralité tout en soutenant l'Autriche à laquelle ils sont affiliés. Venise et Gênes sont les deux puissances moyennes qui restent neutres malgré l'existence chez eux d'une force militaire. Il faut adjoindre la Corse à ces États italiens : un éphémère royaume anglo-corse proclamé en 1793 par Pascal Paoli, l'adversaire insulaire de Bonaparte, se trouve de facto en guerre contre la France qu'il avait chassée de l'île. Enfin, la participation marginale des Anglais, absents de la péninsule mais en guerre contre la France depuis 1793, se fera principalement par l'intermédiaire de l'escadre de l'amiral Nelson qui bénéficie des ports corses et italiens.

Situation militaire sur les Apennins

Nommé le 2 mars à la tête de l'armée d'Italie, le nouveau général en chef Napoléon Bonaparte arrive à Nice le . Sa nomination est une continuation logique à son parcours personnel : il commande en 1794 l'artillerie de cette armée, avant d'être rappelé à Paris pour rédiger les instructions du Comité de salut public puis du Directoire aux généraux sur le front italien, poste auquel il pourra faire prévaloir ses idées novatrices sur la campagne à mener dans le Piémont. Cependant, il n'a jamais commandé une division en propre, et son expérience militaire se limite à la direction de l'artillerie au siège de Toulon (1793) et à la répression de l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire (1795). Au départ, la nomination d'un général d'origine corse de 26 ans à ce poste d'importance est donc difficilement acceptée par l'état-major de l'armée, mais Bonaparte se pose en maître auprès de ses généraux dès sa première entrevue.

Le corps de cavalerie, conduit par le général Henri Stengel, rassemble deux divisions à Loano commandées respectivement par Stengel et le général Kilmaine.

Le corps d'avant-garde du général André Masséna regroupe les 1re et 2e divisions, respectivement commandées par les généraux Amédée Emmanuel François Laharpe et Jean-Baptiste Meynier. Il s'échelonne le long de la côte, de Savone à Loano, chaque division se gardant par des avant-postes sur la crête de l'Apennin.

La 3e division du général Pierre Augereau occupe les alentours d'Albenga.

La 4e division du général Jean-Mathieu-Philibert Sérurier est vers Orméa.

Les 5e et 6e divisions, commandées par les généraux François Macquart et Pierre Dominique Garnier, tiennent avec 6 200 hommes le col de Tende sur la route de Nice.

Enfin, les 7e, 8e et 9e divisions des généraux Mouret, Casabianca, et Casalta emploient 9 000 hommes de troupe médiocres à surveiller la côte jusqu'à Toulon.

- L'État-major de l'armée d'Italie pendant la campagne. Au centre, Berthier et les trois grands divisionnaires.

André Masséna (1756-1817), grand divisionnaire.

André Masséna (1756-1817), grand divisionnaire..jpg.webp) Pierre Augereau (1757-1816), grand divisionnaire.

Pierre Augereau (1757-1816), grand divisionnaire..jpg.webp) Louis-Alexandre Berthier (1753-1815), chef d'État-major général.

Louis-Alexandre Berthier (1753-1815), chef d'État-major général. Jean-Mathieu-Philibert Sérurier (1742-1819), grand divisionnaire.

Jean-Mathieu-Philibert Sérurier (1742-1819), grand divisionnaire.

Une guerre foudroyante : l'offensive de Bonaparte (24 mars - )

Combat de Voltri

À la fin du mois de mars, le commissaire Salicetti avait échoué à obtenir un prêt de la République de Gênes et demanda au général en chef Schérer d'envoyer un détachement intimider les autorités de cette ville neutre. Le , le général de brigade Pijon quitte Savone avec deux demi-brigades (3 000 hommes) de la division Laharpe, pour Voltri dans la banlieue de Gênes[23].

Informé trois jours plus tard, Beaulieu prend ce mouvement pour le préavis d'une marche de toute l'armée d'Italie sur Gênes. Il accorde de l'importance à la défense de ce port neutre, moins par préoccupation pour l'intégrité territoriale de la ville que pour assurer ses communications avec la flotte anglaise de Nelson. Le mouvement de Pijon crée une faiblesse dans les positions françaises, qu'il étend de 45 kilomètres à l'est en exposant une unité pour l'instant isolée. Convaincu de l'importance de Gênes comme enjeu stratégique de la campagne à venir, le général autrichien décide d'engager ses forces sur cet axe et espère encercler puis réduire le détachement français. Le , il ordonne au général Pittoni de franchir la passe de Bochetta pour se porter sur Voltri au-devant de la brigade Pijon. Au centre, le général Sebottendorf doit descendre de la passe de Turchino pour la prendre à revers, tandis que l'aile droite autrichienne le général Argenteau est supposé avancer de Montenotte vers la côte, pour lui couper la retraite autant que pour empêcher l'avance du reste des troupes républicaines. Pittoni met une semaine à atteindre la passe de Bochetta, mais c'est suffisamment tôt pour permettre à Beaulieu de prendre l'initiative.

Arrivé à Nice le , Bonaparte est mécontent de cette action impromptue vers Gênes et ordonne de la suspendre dès le lendemain, avant de décider de tenir la position. En effet, l'obsession des Autrichiens pour la défense d'une ville pas réellement menacée s'apparente moins à une menace pour ses troupes avancées qu'à une opportunité : Beaulieu est focalisé sur l'axe stratégique de Gênes, alors que lui-même se propose d'attaquer plus à l'ouest sur l'axe Savone-Carcare pour couper en deux le dispositif adverse. Le , Bonaparte quitte Nice pour Albenga, avec l'intention de faire son mouvement offensif le 15. Malade, Pijon est quant à lui remplacé par le général Jean-Baptiste Cervoni.

Le 10 avril, Pittoni engage Cervoni à Voltri dans le premier combat de la campagne. Face aux seuls 8 000 hommes qui lui sont opposés, le général français résiste vigoureusement en reculant vers Savone : « mal organisée, pauvrement coordonnée et mobilisant un nombre surprenant faible de troupes »[24], l'attaque échoue à écraser la brigade française, qui exécute sa retraite en laissant derrière elle environ 200 hommes, ce qui est un piètre résultat pour l'Autrichien. Beaulieu contacte Nelson dans la nuit et s'abstient de poursuivre Cervoni vers l'ouest pour commencer à transférer ses unités vers son aile droite par des routes difficiles.

Bataille de Montenotte

Argenteau, la deuxième pince de la tenaille, a reçu ses ordres en retard et vient seulement de se mettre en marche de Montenotte vers la côte. Sa division ne devait pas aller loin, car elle rencontre le 11 les avant-postes français, en la personne du général Rampon et retranchés sur les contreforts du Montelegino, qui courent de Montenotte à Savone...

La bataille de Montenotte constitue la première victoire tactique du général Bonaparte dans la campagne d'Italie. Argenteau retire ce qui lui reste de troupes jusqu'à Acqui et y adresse un rapport alarmant où il annonce que son corps est « presque totalement détruit ». Sur le plan stratégique, Bonaparte obtient la position centrale qu'il souhaitait occuper entre ses deux adversaires sur Carcare, et a définitivement séparé les Sardes des Autrichiens : ces derniers, sérieusement éprouvés sur le plan tactique, doivent désormais effectuer un détour de 70 kilomètres pour porter secours à leurs alliés. Depuis cette position, Bonaparte peut engager chacun de ses deux adversaires, sur deux fronts à la fois : à l'est vers Dego, les Autrichiens d'Argenteau, pour exploiter son avantage moral, accentuer la séparation entre les deux alliés et éviter un retour en force des troupes autrichiennes sur sa droite ; à l'ouest vers Millesimo, les Sardes du général Colli-Marchi et le corps de liaison de l'Autrichien Provera, pour réduire les armées sardes et forcer l'un des belligérants à déposer les armes.

Bataille de Millesimo / Cosseria

Malgré une marche forcée de douze heures, la division Augereau n'atteint Carcare que tard dans la soirée, et ne peut poursuivre les fuyards autrichiens à cause de la nuit.

La principale difficulté de la campagne consistait dans la disjonction des armées sarde et autrichienne avec, ensemble, 70 000 hommes ; la première, commandée par Giovanni Provera et Colli, et l’autre par Von Beaulieu et Argenteau. Ce but fut atteint par une manœuvre[Note 9] savante et inattendue : Napoléon Bonaparte fond d’abord avec toutes ses forces sur Argenteau qui commandait le centre de l’armée ennemie situé à Montenotte le 12 avril (23 germinal) (victoire des généraux Masséna et Laharpe sur Argenteau), et le rejette sur Dego et Sassello. Pour les séparer, il culbuta l'armée adverse à la Bataille de Millesimo le 13 (24 germinal) (victoire de Augereau sur le corps de Provera). Beaulieu, apprenant les désastres du centre, se retire avec précipitation sur Acqui. Provera est fait prisonnier à Cosseria.

Batailles de Dego

Napoléon Bonaparte s'efforce d'empêcher la réunion des armées autrichiennes et sardes. La prise de la position de Dego par les Français leur permettrait de contrôler la seule route par laquelle les deux armées pourraient faire leur jonction. Les 14 et 15 avril, les français prennent et conservent le contrôle de cette position.

Combat de Pedaggera : attaque de la gauche du camp retranché de Ceva

Le 15 avril, Augereau occupe la zone de Montezemolo évacuée dans la nuit par les Autrichiens.

Le 16 avril, Colli a fait évacuer ses troupes de la ville de Ceva, en contrebas de la forteresse, et du camp retranché qu’il a établi sur ces hauteurs. Augereau se porte sur le camp retranché de Ceva et engage le combat sur la gauche. Au terme de quelques heures de combat, il est contraint de se replier. La 84e demi-brigade du général Dommartin, se porte sur les hauteurs en face des redoutes d'où elle soutient la retraite des troupes commandées par le général Joubert. Plusieurs morts et blessés.

Avisé de cet échec dans la nuit du 16 au 17, tranquillisé par ses reconnaissances du côté Autrichiens, Bonaparte transporte son quartier général de Carcare à Millesimo et prescrit une série d’ordres : Laharpe relèvera à Dego la division Masséna. Masséna marchera sur Montbarcaro. Dujard préparera les batteries au siège de Ceva.

Au même moment, craignant d’avoir sa ligne de retraite coupée, Colli ordonne la retraite ; la gauche (le corps de Brempt) suivra la route de Mulazzano et Dogliani jusqu’à Narzolle. Le centre prendra la route de Castellino et occupera les rives du Tanaro formant ainsi la gauche de la nouvelle ligne de défense de Saint-Michel. La droite suivra la route de Lesegno.

Combats de Saint-Michel di Mondovi

Le combat de San Michele se déroule le à San Michele Mondovì, dans le Piémont, et oppose la division française du général Jean Mathieu Philibert Sérurier à un corps sarde commandé par le général Jean-Gaspard Dichat. L'affrontement se solde par une victoire sarde.

Batailles de Mondovi

La bataille de Mondovi eut lieu le entre l'armée française de Bonaparte, contre ce qui restait des troupes du Royaume de Sardaigne déjà défaites dans les précédentes batailles de Montenotte, Millesimo et Dego sous les ordres du général Colli.

Résultats

Les Sardes, défaits à Mondovi le (3 floréal) (victoire de Bonaparte sur le baron Colli-Marchi), chassés de Ceva, fuient sur la route de Turin.

Ces divers combats qui durèrent six jours, eurent pour résultats la prise de quarante pièces de canon, la mise hors de combat de 12 000 Autrichiens, la possession des forteresses de Coni, de Ceva, de Tortonel, d’Alexandrie : l’occupation presque totale du Piémont, évacué par les Autrichiens ; ce qui mit le roi de Sardaigne dans la nécessité de demander la paix au gouvernement de la première République française. Les Sardes, effrayés, demandèrent un armistice le 26 avril (7 floréal) qui fut signé à Cherasco.

Manœuvre de Lodi

L'armistice de Cherasco met les forces sardes hors-jeu seulement le temps nécessaire au texte d'atteindre Paris, y être discuté et en revenir avec la décision du Directoire, c'est-à-dire entre 25 jours et un mois. Si les conditions de paix proposées par la capitale sont jugées trop dures à Turin, les Sardes pourraient reprendre les armes contre la France si l'armée autrichienne est toujours capable de les soutenir. L'enjeu de la campagne concerne donc l'isolement stratégique des Sardes : l'objectif du général Beaulieu est de l'éviter en se maintenant en Lombardie autrichienne, donnant la possibilité à son ancien allié de reprendre la lutte à ses côtés, voire le maintenant de force dans la Coalition. À l'inverse, l'objectif du général Bonaparte consiste à chasser les Autrichiens hors de Lombardie, ce qui contraindra le roi de Sardaigne isolé à accepter les conditions de paix du Directoire, aussi lourdes soient-elles, et sortira définitivement cet acteur du conflit.

Après leurs défaites de Montenotte et Dego, les Autrichiens se sont retirés au-delà du Pô, au point de passage de Valenza. Cette position, qui leur assure la défense de la Lombardie par l'établissement de lignes de résistance successives sur le Pô et ses affluents (l'Agogna, le Terdoppio, le Tessin), remplit les conditions propres à l'objectif de Beaulieu. L'attaque frontale de Valenza par les troupes françaises apparaît dès lors comme une action attendue, allant contre le terrain, coûteuse en hommes et en temps, qui ne constitue pas une réponse efficace à la situation stratégique du général Bonaparte. Il imagine de lui substituer une manœuvre sur les arrières adverses, qui en franchissant le Pô par surprise à Plaisance, tourne le dispositif autrichien et ne rencontre pas d'obstacle sur la route de Milan.

- Le résultat minimum de cette manœuvre est la retraite de Beaulieu : pour l'atteindre, il suffit à Bonaparte de surprendre le passage du Pô à Plaisance, action réalisable puisque de Valenza à Plaisance, Beaulieu a 34 lieues à parcourir, contre 24 lieues pour l'avant-garde française à Tortone. Menacé sur ses arrières, le général autrichien n'aura plus qu'à se retourner vers les Français, soit pour les affronter en position de faiblesse, soit plutôt pour repasser l'Adda vers le Mantouan. En garantissant l'évacuation par les Autrichiens de la Lombardie, le résultat minimum de la manœuvre atteint d'emblée l'objectif stratégique de Bonaparte.

- Le résultat maximum est la capture de Beaulieu : elle sera atteinte si l'armée française parvient à intercepter les lignes de retraite autrichiennes à l'endroit où elles franchissent l'Adda, c'est-à-dire à Cassano et Lodi. Coupé de ses magasins, Beaulieu se trouvera réduit soit à capituler, soit à forcer le passage à l'armée française dans une situation à front renversé où les Français occupent des positions d'une valeur stratégique plus importante.

L'exécution de cette manœuvre commence dès l'armistice de Cherasco : dans une clause secrète dont il se doute qu'elle sera divulguée aux Autrichiens, Bonaparte se fait accorder le libre passage du Pô sur le point de Valenza. C'est une feinte qui vise à pousser l'ennemi à maintenir ses forces autour de cette ville, le temps pour l'armée française de surprendre le passage du Pô à Plaisance puis de se positionner sur l'Adda pour couper la retraite autrichienne. Beaulieu à Valenza n'ayant que 24 lieues à franchir pour atteindre Lodi, contre 32 pour l'avant-garde française à Tortone, il est capital à la réussite de la manœuvre française que l'armée autrichienne se mette en marche trop tard pour venir disputer aux Français le passage du Pô à Plaisance, voire de l'Adda à Lodi et Cassano.

Le 4 mai, nous trouvons l’armée française sur les emplacements suivants :

- Sérurier à Alexandrie et Valenza ;

- Masséna à Tortone et Sale ;

- Augereau à Castellania ;

- Laharpe à Voghera.

Le corps d’élite, sous le commandement de Dallemagne et ayant pour mission de créer une tête de pont au-delà du Pô à Plaisance, formé de quatre bataillons de grenadiers réunis et de deux bataillons de carabinier réunis en avant-garde à Casteggio.

C’est le 6 mai que Bonaparte, à la tête du corps d’élite s’élance à marche forcée vers Plaisance. Suivi de toute la cavalerie, ils y arrivent le lendemain vers les 7 heures du matin. Bonaparte se rend au bord du Pô, où il demeurera jusqu’à ce que le passage fût effectué, et l’avant-garde sur la rive gauche. On s'occupe de rassembler les barques pour mener les premières troupes sur l'autre rive, tandis qu'Andréossy organise un pont volant, qui peut passer 500 hommes ou 50 chevaux à chaque voyage. Lannes est le premier à traverser. Augereau est parvenu à 6 km à l'ouest de Laharpe. Il a capturé une barge et passe le Pô. Masséna couche à Voghera à 60 km de Plaisance.

Dans la journée du 6 mai, Beaulieu, de Pavie, a connaissance par Liptay de la marche vers Plaisance de Laharpe, il se porte aussitôt sur Belgiojoso avec Schübirz, Pittoni et sept bataillons et douze escadrons. Sebottendorf resta à Pavie avec six bataillons et six escadrons pour faire évacuer les magasins. Wukassovitch suit l’armée principale jusque derrière le Terdoppio. Beaulieu envoie le colonel Wetzel avec trois bataillons pour renforcer Liptay en marche vers Corteolona.

Combats de Guardamiglio

Dans la matinée du 7 mai, le détachement de reconnaissance de Liptay (150 cavaliers Napolitains du régiment Regina), s’accroche aux premiers 500 hommes qui ont débarqué. Déployés derrière la levée de terre et dans les maquis, les grenadiers subirent le feu soutenu des dragons à pied pendant quelques minutes. Mais ils se replièrent à Saint Rocco et, remonté en selle, jusqu’au-delà de Guardamiglio.

Liptay apprend pendant sa marche vers le Lombro, que le passage est commencé; il presse sa marche; à Guarda-Miglio, à 2 lieues du point de passage dans la direction de Casal-Pusterlengo, il tombe sur la pointe des Français; par un combat acharné qui ne finit qu'à la nuit close, il les repousse jusqu'auprès du fleuve. Le général Liptay craint alors de se heurter à des troupes trop nombreuses, et se retire dans la nuit jusqu'à Fombio.

Toute la nuit la division Laharpe passe et on se fortifie sur la rive gauche. L’armée poursuivra son franchissement du Pô toute la journée du 8 mai.

Combats de Fombio

Le 8 mai, vers 1h du matin, Bonaparte lance 3 colonnes contre Liptay; deux d'entre elles le coupent de Beaulieu et Casal Pusterlengo d'une part, de Codogno et Pizzighettone de l'autre, pendant que la troisième l'attaque de front. Après un combat très vif, le corps de Liptay se dissout presque entièrement (perte de 600 hommes). Trois bataillons ont été si maltraités dans le combat qu'il leur faut se retirer à Lodi; 3 bataillons et 5 escadrons sont envoyés en exécution d'ordres antérieurs à Casal Maggiore, point où la route de Mantoue à Parme traverse le Pô; Liptay s’étant retiré sur Pizzighettone garde 2 bataillons et 3 escadrons.

Laharpe poursuit jusqu'à Codogno; Dallemagne, avec les grenadiers, jusqu'à Pizzighettone; Bonaparte revient à Plaisance.

Beaulieu, ayant rejoint Wetzel, atteignit Ospedaletto, l’avant-garde (Schubirtz) est à Casalpusterlengo. Il apprend dans la soirée que Liptay a été battu et résolu de se frayer un chemin jusqu’à lui le lendemain au point du jour.

Combats de Codogno

Le lieutenant colonel Fardella, qui commandait le Régiment de cavalerie Napolitaine Roi, proposa à Schübirz d'effectuer une offensive surprise de nuit sur Codogno, éloigné de 5 kilomètres, en profitant de la connaissance excellente que les dragons avaient du pays dans lequel ils avaient bivouaqué. Le général autrichien l'autorisa, mais il ne put pas lui donner l'appui des 2 bataillons d’infanterie dont il disposait, épuisés par la marche du jour.

La nuit était sans lune mais le contour des bâtiments s’apercevait avec les étoiles. L'opération commença à minuit. Schubirtz fait contourner Codogno aux 1er et 2e escadrons, Fardella s’élança avec le 3e contre le village.

Fort de la surprise, en quelques minutes les dragons prirent les deux canons à l'entrée du pays et débouchèrent au galop sur la place, renversant les faisceaux d'armes des avant-postes de la 32e demi-brigade, et sabrant les fantassins qui couraient se réfugier sous les portiques et tirant contre les fenêtres des bâtiments.

En même temps, les deux autres escadrons entrèrent aussi en action, ayant renversé dans le fossé deux autres canons, et finissant cependant embouteillés dans les étroites ruelles, où ils furent contenus aisément par la réaction française.

Laharpe, qui était en train de dîner avec l'aide de camp Lahoz et le Landrieux, accourt à cheval vers la place, en criant « France ! France ! ».

Les Napolitains ne purent pas s’emparer du village, et durent se replier au matin, couverts par le 4e escadron, sur leur point de départ Casalpusterlengo. Dans la brève action ils avaient perdu 15 prisonniers, plus 12 blessés et contusionnés. Selon la version officielle, accréditée par Bonaparte, dans l'obscurité et dans la confusion Laharpe ne fut pas reconnu et fut tué sur le coup d'un projectile français.

Bonaparte laissa son armée immobile le 9. Il n'avait pas encore de pont sur le Pô; il n'en eut que le 10, et il était toujours occupé à faire passer le Pô a ses troupes. Mesnard remplace Laharpe.

Entretemps, Beaulieu atteint le pont de Lodi avec ses propres détachements et rallie à lui par ce pont, Sebottendorf et Wukassovitch.

Bataille du pont de Lodi

Le , Bonaparte se porte sur Lodi à la tête des grenadiers et suivi par la division Masséna ; Augereau venait un peu en arrière. Ménard, resta du côté de Pizzighettone ; Sérurier marcha sur Pavie, pour s'assurer la possession de cette place ; elle devait se porter de là sur Milan.

Le matin du même jour, Liptay, installé dans Pizzighettone, s’en retira sur Crema. Beaulieu avec Pittoni marche sur Crema (6 bataillons et 10 escadrons). À l’arrivée de Sebottendorf, Schübirz avait quitté Lodi dans la nuit et marchait aussi sur Crema avec quatre bataillons et quatre escadrons. Sebottendorf a ordre de rester à Lodi seulement 24 heures avec ses 10 000 hommes, puis se replier aussi sur Crema. Il dispose de 12 bataillons, 14 canons et 16 escadrons.

Le pont doit être pris intact car Bonaparte veut franchir l’Adda rapidement pour poursuivre le gros de l’armée autrichienne, commandée par le général Beaulieu, qui se replie sur Mantoue.

Manœuvre de Castelnovo

Mais le projet de porter la guerre en Allemagne par le Tyrol, qui est toujours l’idée dominante de Bonaparte ne peut s’effectuer avec sécurité tant que la forteresse de Mantoue sera au pouvoir de l’ennemi. La phase suivante de la guerre va se dérouler autour de Mantoue.

Le général fait ses dispositions pour exécuter les plans qu’il a combinés, et dont la réussite lui parait si certaine qu’il écrit au directeur Carnot[Note 10]

Le Directoire prit la détermination de ne plus le laisser seul arbitre de la guerre et de la paix : tout en le félicitant sur sa conquête du Piémont, il le remerciait d’avoir abandonné au commissaire civil, Christophe Saliceti, le soin de traiter des préliminaires pour la paix.

Bonaparte apprit en même temps qu’on avait le projet de diviser le commandement de l’armée d’Italie entre lui et le général François Christophe Kellermann. Cette nouvelle l’affecta singulièrement. Il écrit au Directoire « J’ai fait la campagne sans consulter personne ; je n’eusse fait rien de bon s’il eût fallu me concilier avec la manière de voir d’un autre. Si vous m’imposez des entraves de toute espèce, s’il faut que je réfère de tous mes pas aux commissaires du gouvernement, s’ils ont le droit de changer mes mouvements, de m’ôter ou de m’envoyer des troupes, n’attendez plus rien de bon. Si vous affaiblissez vos moyens en partageant vos forces, si vous rompez en Italie la pensée militaire, je vous le dis avec douleur, vous aurez perdu la plus belle occasion d’imposer des lois en Italie. Chacun a sa manière de faire la guerre : le général Kellermann a plus d’expérience et la fera mieux que moi ; mais tous les deux ensemble, nous la ferons fort mal. Je sens qu’il faut beaucoup de courage pour vous écrire cette lettre ; il serait si facile de m’accuser d’ambition et d’orgueil… » mais écrivit également confidentiellement au directeur Carnot « Je crois que réunir Kellermann et moi en Italie, c’est vouloir tout perdre : je ne puis servir volontiers avec un homme qui se croit le premier général de l’Europe ; et, d’ailleurs, je crois qu’un mauvais général vaut mieux que deux bons. La guerre est comme le gouvernement, c’est une affaire de tact. »

André Masséna s’empare de Milan, et Bonaparte y fait son entrée solennelle le lendemain ; et ce jour même, est signé à Paris, un traité de paix par lequel le Duché de Savoie, Tende, le comté de Nice et autres places, sont enlevées au roi de Sardaigne et passent sous la domination de la France.

Peu de jours après, le Directoire, cédant aux instances de Bonaparte, lui abandonne sans partage la conduite des affaires d’Italie.

De ce moment date la haute influence que Bonaparte va exercer sur les affaires, tant civiles que militaires de Milan, qu’il occupe en souverain. Il poursuit l’exécution des clauses qui sont convenues avec la Sardaigne, conclut des traités avec Rome, Naples et le duché de Parme ; il réprime en personne les mouvements de la Lombardie, qui vient de se révolter et il contient dans leur neutralité les États de Gênes et de Venise.

Enfin, le château de Milan, qui avait résisté jusque-là, tombe dans les mains françaises, et le vainqueur en tire 150 pièces de canon qu’il fait diriger sur Mantoue. D’autres équipages de siège pris à Bologne, Ferrare, au fort d'Urbino sont conduits par ses ordres vers le même point. Beaulieu, avant de quitter l’Italie, avait eu le temps de jeter 13 000 hommes dans la place, et 30 000 Autrichiens, détachés de l’armée du Rhin, accouraient pour la secourir.

Enfin, Wurmser est à la tête de 60 000 hommes pour faire lever le siège, et Bonaparte n’en a pas 40 000 à lui opposer ; sa position était fort embarrassante, ayant à combattre, d’un côté, contre une armée d’un tiers plus forte que la sienne ; et, de l’autre, à contenir une forte garnison, et garder en outre, tous les passages du fleuve, depuis Brescia jusqu’à Vérone et Legnano.

La guerre d'usure : attente stratégique sur l'Adige ( - )

Bataille de Castiglione

Le général en chef autrichien commet la faute grave de diviser ses forces en deux corps : 35 000 hommes sous ses ordres marchent droit sur Mantoue par la vallée de l’Adige, tandis que Quasdanovich marche avec 25 000 hommes sur Brescia. Bonaparte profite de la faute de ses adversaires : il quitte brusquement le siège de Mantoue (début du siège le ) (30 messidor an IV), abandonnant devant la place sa grosse artillerie, concentre ses troupes à Roverbella, tombe sur Quasdanovich, le bat successivement à Salò et Lonato (3 août - 16 thermidor), et le force à se réfugier dans les montagnes du Tyrol. Ce succès obtenu, il court sur Wurmser, le bat complètement à la bataille de Castiglione (5 août - 18 thermidor), passe le Mincio en sa présence et le rejette dans le pays de Trente.

Ces divers combats, qui durèrent depuis le 1er jusqu’au 5 août (14 - 18 thermidor), et appelée « la bataille des cinq jours », coûtèrent à l’Autriche plus de 20 000 hommes et 50 pièces de canon. Bonaparte, après ces avantages, se met à la poursuite de Quasdanovich, l’atteint, le bat à Serra-Valla, Ponte-San-Marco, Rovereto, et dans les gorges de Calliano. Cependant Wurmser avait repris le chemin de Mantoue, et son armée filait par les gorges de Brenta. Bonaparte, qui a prévu ce mouvement, abandonne le Tyrol et va se montrer aux Autrichiens à Bassano del Grappa (8 septembre - 22 fructidor), aux gorges de Primolano, au fort de Cavalo.

Deuxième offensive de Wurmser

Néanmoins Wurmser, séparé encore une fois du corps de Quasdanovich, trouve le moyen d’entrer dans Mantoue. Cette place, dont la garnison vient de recevoir un renfort considérable, semble pouvoir soutenir les attaques des assiégeants, d’autant plus qu’une nouvelle armée arrivait pour la secourir. L’Autriche, victorieuse sur le Rhin, résolut de reprendre à tout prix les possessions qu’elle avait perdues en Italie et de faire lever le siège de Mantoue.

Une nouvelle armée autrichienne surgit, commandée par Alvinczy, général expérimenté : elle est chargée d’aller faire cette conquête à la tête de 45 000 hommes. Ce général, en partageant ses forces, commet la même faute que Wurmser : il laisse 15 000 hommes à Davidovitch, avec ordre de descendre les vallées de l’Adige, et lui-même se dirige sur Mantoue, par le Véronais, avec 30 000 hommes. Dans ce moment, le général français, affaibli par les combats et les garnisons qu’il a dû laisser dans les forteresses qu’il a prises, ne peut disposer que de 33 000 hommes ; mais, par les dispositions qu’il prend, il supplée à l’insuffisance de ses moyens.

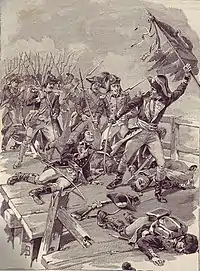

Bataille de Bassano

Les Français perdirent du terrain face à Alvinczy à Bassano (9 novembre - 19 brumaire an V) et face à Davidovitch à Calliano (12 novembre - 22 brumaire). Bonaparte abandonne le blocus, place 3 000 hommes à Vérone, se porte sur Ronco, jette un pont sur l’Adige, le traverse avec l’armée, et prend le chemin d’Arcole, lieu devenu célèbre par l’action meurtrière que les deux armées se livrèrent dans ses environs. Une chaussée étroite conduisait au port. Selon la légende, Bonaparte ordonne de marcher sur la chaussée et d’aller forcer le passage du pont ; mais sa colonne de grenadiers, prise en flanc par le feu de l’ennemi, s’arrête ; Bonaparte descend de cheval, saisit un drapeau et le jette sur le pont en s’écriant : « Soldats ! n’êtes-vous plus les braves de Lodi ? suivez-moi ! » Le feu des Autrichiens devient si terrible que les troupes refusent d’avancer : l’attaque n’eut point de succès.

Bataille d'Arcole

Les Français prendront leur revanche à San Massimo all'Adige hameau de Vérone (victoire de Caldiero) et à la bataille du pont d'Arcole (15 au 17 novembre - 25 au 27 brumaire). Désespérant de réussir sur ce point, il prend la résolution de retourner à Ronco et dérobe sa marche à Alvinczi. Il fait allumer des feux sur la chaussée d’Arcole, et, le lendemain, il se trouve libre de livrer bataille à celui des trois corps autrichiens qu’il lui plaira ; il choisit celui d’Alvinczi, qu’il repousse au-delà de Vicence, après lui avoir tué 5 000 hommes, fait 8 000 prisonniers, et pris 30 pièces de canon. Le général Joubert, quant à lui, vainc Davidovitch le 19 novembre (29 brumaire) à Campara, et l'oblige à se réfugier dans le Tyrol. Wurmser qui commande le troisième corps, n’a que le temps de rentrer dans Mantoue, où il se voit de nouveau bloqué par Sérurier.

Bataille de Rivoli

Alvinczi et Provera descendent tout à coup du Tyrol à la tête d’une armée nouvelle et nombreuse. Provera se dirige sur Mantoue avec 12 000 hommes ; Alvinczi, avec le gros de l’armée, se met à la poursuite de Joubert, qui se retire sur Rivoli : Bonaparte, qui n’avait que 20 000 hommes disponibles pour livrer bataille, donne ordre à Joubert de tenir ferme à Rivoli, et il va attendre l’ennemi derrière cette position. Le général autrichien, trop confiant dans la supériorité de son armée, en détache une partie sous les ordres du général Lusignan, et il s’engage avec le gros de ses forces dans les vallées de l’Adige et de la Carona (it), dont le plateau de Rivoli est le nœud.

Il s’empare de ce plateau, sur lequel il place 2 000 hommes ; mais au moment où il se croit maître de la division Joubert, il se voit coupé ; le plateau de Rivoli est pris, et ceux qui le gardaient mettent bas les armes. Enfin la colonne de Lusignan vient attaquer l’armée française sur ses arrières : elle est prise presque en entier par Masséna avec son général. Le 16 janvier (27 nivôse), Bonaparte vainquit Provera aux portes de Mantoue. Wurmser est repoussé dans Mantoue, et dix-sept jours après, ayant vu détruire sous ses murs les restes de la quatrième armée autrichienne, il se voit dans la nécessité de capituler le 17 janvier (28 nivôse).

Bilan de la campagne d'Italie

L'armée d’Italie, dirigée par le général Bonaparte, vainc successivement sept[Note 11] armées sarde et autrichiennes. Plus particulièrement, les batailles de Rivoli et de la Favorite, et la prise de Mantoue, coûtèrent, en trois jours, à l’Autriche, 45 000 hommes tués ou faits prisonniers et 600 bouches à feu.

Le général en chef, pour punir les États pontificaux d’avoir enfreint l’armistice de Bologne, leur impose le traité de Tolentino.

En moins de douze mois, à l’âge de 28 ans, Bonaparte a détruit quatre armées autrichiennes, donné à la France une partie du Piémont, fondé deux républiques en Lombardie, conquis toute l’Italie, depuis le Tyrol jusqu’au Tibre, signé des traités avec les souverains de Sardaigne, de Parme, de Naples, de Rome. Le Directoire, dont il a éclipsé la considération et le pouvoir, l’invite à poursuivre ses conquêtes et à marcher sur la capitale de l’Autriche.

Pillage de l'Italie

L'un des principaux buts de cette campagne était la récupération de nombreuses contributions des cités et États italiens afin d'abonder le budget de l'État français, mis à mal par la dévaluation catastrophique des assignats. Ainsi, après les premiers succès de Napoléon, le Directoire lui demanda de mettre la main sur la Santa Casa, alors encore l’un des lieux de pèlerinage les plus importants d’Occident, afin d'y récupérer les quelque 250 millions de francs de dons accumulés au cours des siècles, mais cette opération ne fut pas réalisée bien que la statue et les reliques de la sainte Vierge furent emportées à Paris et le sanctuaire fermés sous scellé comme d’autres nombreux lieux de culte en Italie[25].

Outre de nombreuses œuvres d'art, les spoliations napoléoniennes par l'armée d'Italie furent importantes, mais bien moindres que ce qu'avait espéré le Directoire. Pour l'année 1796, les contributions perçues s'élevèrent à près de 46 millions de francs[26], mais une partie seulement de ces fonds parvint à Paris du fait de son utilisation pour financer l'armée d'Italie et des détournements. Finalement, la part des contributions italiennes dans les recettes du budget de l'État pour l'an IV (1796) n'en représenta que 2,6 %[27]. Ce qui, officiellement, ne représente pas grand chose au regard du préjudice réel subi par les populations locales.

Propagande

Le général Bonaparte utilise à son profit le Courrier de l’armée d’Italie, le journal officiel de l’armée d’Italie, dont chaque armée de la Révolution était dotée. Il crée ensuite grâce au butin deux autres journaux, La France vue de l’armée d’Italie et Le Journal de Bonaparte et des hommes vertueux. Bonaparte fera un bilan flatteur de cette campagne dans 300 pages de ses Mémoires.

L'Autriche

L'Autriche, atterrée par la chute de Mantoue et se voyant menacée dans ses propres États, ordonne à l’archiduc Charles d’aller, avec l’élite de l’armée qu’il commande, sur le Rhin, s’opposer en Italie aux progrès de Bonaparte. Celui-ci, apprenant la marche de son adversaire, fait mettre en mouvement une armée de 53 000 hommes, à laquelle s’étaient réunies la division Delmas et la division Bernadotte[Note 12] soit 17 000 hommes en provenance du front rhénan.

Continuant sur sa lancée, Bonaparte chercha à gagner Vienne. Bonaparte, à la tête d’une division de 37 000 hommes, emporte Tarri. Il passa la Piave. Il envoie trois autres divisions forcer le passage du Tagliamento, défendu par l’archiduc en personne : elles obtiennent l’avantage. Elles passent le col de Tarvis sans que les Autrichiens de l'archiduc Charles puissent les arrêter (mouvement du 1er au 21 mars - 11 ventôse au 1er germinal). Elles poursuivent ce prince sur l’Isonzo, et s’emparent de l’importante forteresse de Palmanova ; et vingt jours plus tard, l'archiduc, ayant perdu le quart de son armée, est obligé de se retirer sur Saint-Weith et sur la Muhr. Cependant, Bonaparte avait détaché 16 000 hommes sous la conduite du général Joubert, qui culbute les généraux Alexis Laudon et Kerpen et force tous les défilés du Tyrol, pendant que Bernadotte marchait sur Laybach.

Enfin, le 31 mars (11 germinal), arrivé à Klagenfurt un an après son départ de Nice, Bonaparte offre la paix à l’Autriche, qui d’abord la refuse. L’armée républicaine se remet en marche. Masséna force les défilés de Neumarkt en Styrie, s’empare de la position d’Hundsmark.

Les préliminaires de paix

Le moment approchait où une grande bataille allait décider du sort de Bonaparte et de celui de la Maison d'Autriche ; mais deux ennemis se rendirent au quartier général français, et le 7 avril (18 germinal) un armistice est accordé à Judenburg, et le 15 (26 germinal), les préliminaires de la paix sont convenus à Leoben. Les Français sont à une centaine de kilomètres de Vienne lorsque des pourparlers de paix furent entamés avec Merveldt[Note 13].

La dépêche du 19 avril (30 germinal), qui apprend au Directoire la signature des préliminaires, lui révèle aussi toute l’indépendance de son général, et peut lui donner des craintes sur son avenir[Note 14].

Bonaparte ne demanda pas d'instructions au Directoire. Dès ses premières victoires, il montra son indépendance en faisant la loi en Lombardie.

L'insurrection vénitienne

Pendant que Bonaparte marchait sur Vienne par les défilés de la Carinthie, les nobles et le clergé vénitiens levaient des troupes pour l’empêcher de rentrer en Italie ; et tandis qu’il stipulait à Léoben les conditions de la paix, le meurtre des Français commandé par le Sénat était prêché dans toutes les églises. Lors de la deuxième fête de Pâques, au son des cloches, tous les Français qui se trouvaient à Vérone et qui ne s’étaient pas retranchés dans les forts, sont égorgés. Il s’agit principalement de malades, laissés dans les hôpitaux par le général Antoine Balland. Cet épisode est connu sous le nom de Pâques véronaises.

Traité de Campo-Formio

Le 27 vendémiaire an VI (), Bonaparte signa un traité à Campo-Formio avec l'Autriche par lequel ces derniers cédèrent à la République leurs Pays-Bas et renoncent au Milanais, puis s'engagent à reconnaître à la France la possession des territoires de la rive gauche du Rhin. La Première Coalition fut dissoute. Seule la Grande-Bretagne ne déposa pas les armes.

Congrès de Rastadt

Après la concession de ce traité, Bonaparte reçut ordre d’aller présider au congrès de Rastadt la légation française. Il y signa, avec le comte de Cobentzel, la convention militaire relative à l’évacuation respective des deux armées.

Le retour à Paris

Enfin, Bonaparte quitta Rastadt pour venir triompher à Paris ; il y fut reçu avec un enthousiasme extraordinaire. Le Directoire fut justement effrayé de cette gloire, cependant il se décida à donner à Napoléon, dans la cour du palais du Luxembourg, une fête extraordinaire. Cette fête eut lieu le 20 frimaire (), en présence de presque tous les ambassadeurs des puissances armées. La vaste cour du Luxembourg offrait, entre autres ornements, les drapeaux conquis par l’armée d’Italie. Bonaparte, en remettant solennellement au pouvoir exécutif le traité de Campo-Formio, prononça un discours[Note 15]

Quelques jours après, Napoléon fut fêté avec non moins d’éclat par les Conseils, dans la grande galerie du Musée, et le département donna le nom de Victoire à la rue Chantereine, dans laquelle il avait sa maison. L’Institut le choisit pour remplacer Carnot, alors proscrit comme royaliste[28].

La guerre contre le pape

La France avait annexé Avignon et le Comtat Venaissin. Le 19 février 1797, Napoléon Bonaparte avait contraint Pie VI à signer le traité de Tolentino (appelé aussi Paix de Tolentino) avec la France du Directoire, qui concède à la France les légations de Romagne, de Bologne et de Ferrare. À la nouvelle de la mort du général Duphot, le Directoire ordonne le 11 janvier 1798 l'occupation de Rome. Gaspard Monge part le 6 février pour Rome. La Révolution éclate dans la ville le 15 février. La « République romaine » est proclamée par le peuple réuni au Campo Vaccino (ancien forum).

Le pape Pie VI est contraint par la République française de renoncer à son pouvoir temporel et de se contenter de son pouvoir spirituel. On l'oblige à quitter Rome sous deux jours. Pie VI quitte le Vatican dans la nuit du 19 au 20 février 1798. Après le renvoi de Masséna, Gaspard Monge fait toutes les nominations (sauf les finances). Réfugié à Sienne puis à la chartreuse de Florence (en juin 1798), Pie VI est rattrapé par les troupes françaises et fait prisonnier. Il est successivement emmené à Bologne, Parme, Turin, puis Briançon, Grenoble et enfin Valence .

Notes et références

Notes

- À partir d'octobre 1796. Réorganisant les ci-devant légations pontificales de Bologne et de Ferrare et le duché de Modène et Reggio, la République cispadane lève une armée de 4 000 hommes sous contrôle français, qui participe à l'invasion des États pontificaux en février 1797 et permet de libérer les garnisons françaises, qui viennent renforcer d'autant l'armée d'opérations.

- À partir d'octobre 1796. Réorganisant le ci-devant duché de Milan, la République transpadane lève une armée de 12 000 hommes sous contrôle français, qui permet de libérer les garnisons en Lombardie.

- Jusqu'à avril 1796. Les Sardes quittent la coalition dès l'armistice de Cherasco à l'issue de la campagne de Montenotte.

- Jusqu'au . Bien que très hostile à la République sur le plan idéologique, le royaume de Naples limite sa participation à l'envoi d'un corps de 2 000 cavaliers à Turin, du fait de son éloignement géographique. Les négociations de paix traînent en fait depuis la fin de la campagne du Piémont, chaque irruption autrichienne remettant ensuite en question ce qui avait été durement acquis.

- Les Anglais sortent invaincus de la guerre de la Première coalition : de fait, leur rôle en Italie se résume à une présence navale en mer Ligure et Tyrrhénienne, un soutien financier aux États sympathisants de la Coalition et leur expulsion de la Corse par le général Casalta.

- Le , les Français envahissent les États pontificaux qui signent la paix de Tolentino le .

- À partir du . Les Français déclarent la guerre à la République de Venise jusque là neutre et hostile, en réponse aux exactions perpétrées lors des Pâques véronaises. Elle disparaît le .

- L'Italie connaît la paix depuis la fin des opérations de la guerre de Succession d'Autriche sur son territoire en 1747 et le traité d'Aix-la-Chapelle l'année suivante, c'est-à-dire 49 ans en 1796.

- Connue sous le nom de « manœuvre en position centrale »

- « Si l’action des deux armées françaises qui combattent sur le Rhin n’est point arrêtée par un armistice, il serait digne de la République d’aller signer le traité de paix avec les trois armées réunies au cœur de la Bavière ou de l’Autriche étonnée. »

- L'armée piémontaise (Mondovi), l'armée de Beaulieu (Montenotte/Dego/Lodi), les deux armées de Wurmser (Castiglione, Bassano), les deux armées d'Alvinczy (Arcole, Rivoli), l'armée de l'archiduc Charles.

- En arrivant à l’armée de Bonaparte, ce dernier avait dit à ses soldats « Soldats de l’armée du Rhin, songez que l’armée d’Italie nous regarde. »

- C’est à cette occasion que Bonaparte dit aux négociateurs autrichiens : « Votre gouvernement a envoyé contre moi quatre armées sans généraux, et cette fois un général sans armée. » Bel éloge des talents militaires du prince Charles.

- Voici quelques passages de cette importante dépêche : « Si je me fusse, au commencement de la campagne, obstiné à aller à Turin, je n’aurais jamais passé le Pô ; si je m’étais obstiné à aller à Rome, j’aurais perdu Milan ; si je m’étais obstiné à aller à Vienne, peut-être aurais-je perdu la République. Dans la position des choses, les préliminaires de la paix, même avec l’empereur, sont devenus une opération militaire. Cela sera un monument de la gloire de la République française, et un présage infaillible qu’elle peut, en deux campagnes, soumettre le continent de l’Europe. Je n’ai pas, en Allemagne, une seule contribution ; il n’y a pas eu une seule plainte contre nous. J’agirai de même en évacuant ; et, sans être prophète, je sens que le temps viendra où nous tirerons parti de cette sage conduite. Quant à moi, je vous demande du repos. J’ai justifié la confiance dont vous m’avez investi ; je ne me suis jamais considéré, pour ainsi dire, dans toutes mes opérations, et je me suis aujourd’hui lancé sur Vienne, ayant acquis plus de gloire qu’il n’en faut pour être heureux, et ayant derrière moi les superbes plaines d’Italie, comme j’avais fait au commencement de la campagne dernière, en cherchant du pain pour l’armée, que la République ne pouvait plus nourrir. »

- Dans lequel on remarqua cette phrase : « Lorsque le peuple français sera assis sur les meilleures lois organiques, l’Europe entière deviendra libre. » Barras, chargé de lui répondre au nom de ses collègues, dit que la nature avait épuisé toutes ses richesses pour créer Bonaparte. Bonaparte, ajouta-t-il, a médité ses conquêtes avec la pensée de Socrate : il a réconcilié l’homme avec la guerre.

Références

- Pierre Branda, Le prix de la gloire : Napoléon et l'argent, Paris, Fayard, , 634 p. (ISBN 978-2-213-63165-3, BNF 41032172), p. 129-163

- Amiot 1998, p. 33

- Amiot 1998, p. 22

- Amiot 1998, p. 23

- Camon 1999, p. 3

- Amiot 1998, p. 25

- Amiot 1998, p. 27

- Amiot 1998, p. 29

- Amiot 1998, p. 37

- Amiot 1998, p. 24

- Amiot 1998, p. 34

- Camon 1999, p. 1

- Amiot 1998, p. 44

- von Clausewitz 1999, p. 18

- von Clausewitz 1999, p. 25

- Metternich, lettre à l'ambassadeur de France, avril 1847.

- Amiot 1998, p. 38

- Amiot 1998, p. 39

- Le Mémorial de Sainte-Hélène, Emmanuel de Las Cases, tome IV, chapitre 9, vendredi 20, topographie de l'Italie.

- Camon 1999, p. 2

- Amiot 1998, p. 40

- Le Mémorial de Sainte-Hélène, Emmanuel de Las Cases, tome IV, chapitre 9, vendredi 20, topographie de l'Italie

- Boycott-Brown 2001, p. 128-129

- Boycott-Brown 2001, p. 194

- Branda, p. 136

- Branda, p. 143

- Branda, p. 154-155

- Yves Pouliquen, émission Au cœur de l'histoire sur Europe 1, .

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850,

- Napoléon Bonaparte, Correspondance générale, tome I, Les Apprentissages, Fayard, , 1464 p.

- Carl von Clausewitz (préf. Gérard Chaliand), La Campagne de 1796 en Italie, Agora, , 307 p.

- Félix Bouvier, Bonaparte en Italie, 1796, Hachette livre, BnF, , 745 p.

- Emmanuel de Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène

- Hubert Camon, La guerre napoléonienne, « Précis des Campagnes », Librairie historique F. Teissèdre, , 477 p.

- Yves Amiot, La Fureur de vaincre-Campagne d'Italie (1796-1797), Flammarion, , 234 p.

- Gérard Bouan, La Première Campagne d'Italie, 2 avril 1796 - 10 décembre 1797, Economica, , 302 p.

- (en) Martin Boycott-Brown, The Road to Rivoli : Napoleon's first campaign, Cassel & Co, , 560 p.

- Pierre Branda, Le prix de la gloire : Napoléon et l'argent, Paris, Fayard, , 634 p. (ISBN 978-2-213-63165-3, BNF 41032172), p. 129-163

- André Fugier, Napoléon et l'Italie, Éditions J.-P. Janin, , 375 p.

- Louis Garrot et Jean Tulard, Itinéraire de Napoléon au jour le jour 1769-1827, Talandier, , 538 p.

- Jacques Godechot, Les commissaires aux armées sous le Directoire. Contribution à l'étude des rapports entre les pouvoirs civils et militaires., Fustier,

- Jacques Godechot, La Grande Nation. L'Expansion révolutionnaire de la France dans le monde,

- Raymond Guyot, Le Directoire et la paix de l'Europe des traités de Bâle à la deuxième coalition (1795-1799), F. Alcan,

- Louis Madelin, Histoire du Consulat et de l'Empire. Tome II : l'ascension de Bonaparte, Talandier, , 376 p.

- Napoléon Bonaparte, Mémoires de Napoléon: La Campagne d'Italie 1796-1797, Editions Tallandier, Collection Texto, 2016, 478 p.