Col de Tende

Le col de Tende, situé à 1 871 m d'altitude, permet de relier Tende à Coni, dans les Alpes du Sud. Le col lui-même est en territoire français pour des raisons historiques.

| Col de Tende | ||||

| ||||

| Altitude | 1 871 m[1] | |||

|---|---|---|---|---|

| Massif | Mercantour-Argentera / Alpes ligures (Alpes) | |||

| Coordonnées | 44° 08′ 57″ nord, 7° 33′ 43″ est[1] | |||

| Pays | ||||

| Vallée | Vallée de la Roya (sud) | Val Vermenagna (nord) | ||

| Ascension depuis | Tende | Limone Piemonte | ||

| Déclivité moy. | 6 % | 6 % | ||

| Kilométrage | 18 km | 14 km | ||

| Accès | chemin ou tunnel routier (N204 - E74) | route ou tunnel routier (SS20 - E74) | ||

| Fermeture hivernale | novembre-avril | |||

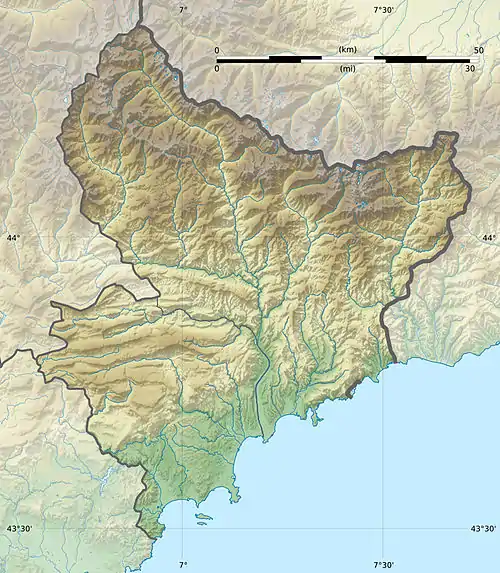

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes

| ||||

Le col sépare les Alpes maritimes (massif du Mercantour-Argentera) des Alpes ligures et relie la vallée de la Roya au sud à celle de la Vermenagna au nord.

Géographie

Situation

Le col est situé à moins de 40 km de la mer de Ligurie (à vol d'oiseau), ce qui en a fait un des passages les plus fréquentés des Alpes sud-occidentales. Il est situé entre la cime de Salante ou Salaute (2 173 m) et la cime du Bec Roux (2 207 m). Il marque également la limite entre les Alpes maritimes et les Alpes ligures.

La frontière entre la France et l'Italie longe un temps le chemin qui passe en contrebas des crêtes sur lesquelles sont installés plusieurs forts, dont le fort Central (1 908 m), désormais désaffecté, jusqu'à venir tangenter la ligne de partage des eaux au niveau du col.

Piste

La piste, côté français, démarre environ 200 mètres avant l'entrée du tunnel et le revêtement disparaît assez rapidement, pour accéder en un total de 46 lacets vertigineux au sommet, sur une longueur de 7,5 km, avec 800 m de dénivelé (soit près de 11 % en moyenne). Sur le versant nord, seuls les 600 derniers mètres en territoire français d'une route très étroite ne sont pas revêtus. En territoire italien, la route est goudronnée. Cette route démarre environ 1,5 km avant le tunnel. Elle a un nombre de lacets plus restreint (une douzaine) mais qui sont non moins impressionnants.

Chemin côté français

Chemin côté français Route côté italien, avec une partie de la station de Limone Piemonte en contrebas

Route côté italien, avec une partie de la station de Limone Piemonte en contrebas

Au-delà du fort, principalement vers l'est, partent plusieurs pistes, anciennement stratégiques, qui relient différents cols pédestres (col de la Perle, col de la Boaïre) et l'Enclave du massif du Marguareis.

Tunnels

Le tunnel routier du col de Tende est un tunnel situé sous le col de Tende, à 1 270 mètres d'altitude. Il est souvent confondu avec le col de Tende situé 600 mètres plus haut.

Le tunnel ferroviaire du col de Tende, de 8 km de long, a été creusé entre 1889 et 1898. Il est quasiment parallèle au tunnel routier, permettant la jonction entre la France et l'Italie par la ligne de Tende.

Histoire

Le col est très longtemps appelé col de la Corne : Corneum en 906 et différentes déclinaisons jusqu’au XIXe siècle, l’appellation col de Tende étant récente[2].

Antiquité

Le col est déjà identifié comme un point de délimitation entre la Gaule cisalpine et la Gaule narbonnaise pendant la République romaine, et le peuplement de Tende est attesté dès 690[3]. Il est certain que le col est déjà utilisé avant notre ère, car c'est probablement le col près de la mer Tyrrhénienne que citent le géographe Strabon, évoquant la liste des cols que Polybe compte à travers les Alpes[4], et Varron, cité par l'auteur tardif Servius[5].

En 404, une partie de l’armée d’Alaric battue par Stilicon à la bataille de Pollentia (Pollenzo)[6], l’emprunte pour rejoindre la Gaule.

Moyen Âge

De même, il est utilisé par les Francs revenant de la bataille d'Asti menée contre les Lombards (663)[6].

Sa possession est confirmée à l’évêque d'Asti en 1041 par l’empereur germanique Henri III[7]. La première mention faite d'une route entretenue entre Vintimille et Borgo San Dalmazzo date de 1178 : elle est appelée, comme d’autres, la strata salis, la route du sel qui alimente les Alpes[7]. Le col est une source de revenus appréciable pour les comtes de Tende, les Lascaris de Vintimille : ceux-ci signent un traité en 1279 avec la commune de Coni, assurant la surveillance et l’entretien de la route et favorisant ainsi le commerce[8].

Durant tout le Moyen Âge, les caravaniers livrant le sel n'ont de cesse de renforcer les sentiers qu'ils empruntent pour aller vendre leur marchandise dans la plaine du Pô. La vallée de la Roya prospère alors du fait de ce commerce contrôlé par les seigneurs de Tende : 10 000 mulets franchissent le col chaque année[9]. L’importance de la route est renforcée par la constitution de l’État savoyard sur les deux versants des Alpes à la fin du XIVe siècle[8], ce qui favorise une recrudescence du brigandage sur la route du col, qui n’est plus entretenue. Des travaux de remise en état sont financés par le duc de Savoie Ludovic en 1436-1448, et l’accès au col depuis Vintimille est facilité par l’élargissement de la clue de Saorge (à coups de mine). En 1480, le col est emprunté par le sultan ottoman Mehmed II, escorté par les chevaliers de Rhodes, pour rencontrer Charles VIII de France et le duc de Savoie Charles le Guerrier[10].

Temps modernes

Les voyageurs empruntent une piste malcommode aidés par toute une corporation de « passeurs » appelés ici les « collants » ou "coulants" (de col…). On peut louer les services de porteurs qui, se relayant, font passer le col en cinq heures pour une petite fortune. Parmi les envahisseurs illustres, Charles Quint franchit le col en 1536 pour secourir son allié le duc de Savoie et prince de Piémont Charles III de Savoie attaqué par François Ier, et vient assiéger Marseille. La route passant par le col est alors une artère importante des États de Savoie, mais aussi une voie souvent utilisée par les armées d’invasion franchissant les Alpes :

- en 1524 par les Impériaux allant assiéger Marseille ;

- en 1536 pour la conquête française du Piémont, et par la contre-offensive pour contourner les Français postés au col de Larche ;

- en 1557 par Cossé-Brissac allant assiéger Coni ;

- en 1591 par le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier allant défendre Nice contre le duc de Lesdiguières (idem en 1597 et 1601).

Des travaux d’élargissement et d’empierrement de la route ont lieu dans les années 1590, qui rendent la route carrossable et utilisable pour acheminer l’artillerie. Les ducs de Savoie aménagent également un refuge à La Cà (1660).

En 1614, une première tentative de percement d'un tunnel est entreprise par le duc Charles-Emmanuel Ier, pour rendre la traversée plus sûre, mais doit être interrompue faute de fonds suffisants et à cause des difficultés techniques. Les marques de ce chantier sont encore visibles côté italien vers 1 750 m d'altitude, et connues par les habitants de la vallée sous le nom impropre de galerie de Napoléon. Ces travaux furent abandonnés au profit d’une amélioration de la route. Ces différents travaux permettent la mise en place d'un service postal Nice-Turin bihebdomadaire (1627)[11]. En 1682, Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie fait reconstruire certains virages du col.

Lors de la guerre de Succession d'Espagne, l’armée française venant d’occuper Nice et allant assiéger Turin passe le col en 1703, et le repasse en 1706 après la bataille de Turin, suivie le 4 juillet 1707 par les Austro-Savoyards, repoussés à Toulon. Le col est encore utilisé fréquemment lors des guerres de Succession de Pologne et d’Autriche. À cette époque, plus de 30 000 mulets transportant du sel, et 16 000 d’autres denrées, utilisent le col chaque année[12].

Il faut attendre 1780 pour que le roi Victor-Amédée III de Sardaigne apporte une nouvelle dynamique au trafic. Malgré l'échec de la reprise du percement du tunnel, le tracé actuel suit toujours la route royale Coni-Nice construite en 1782. Pour la première fois, des diligences à quatre chevaux peuvent passer le col. Un corps de garde de 30 hommes, toujours existant, est formé et installé à mi-montée, pour porter assistance aux voyageurs, surtout pendant l'hiver. Quand le col était enneigé, il était franchi en chaise à porteurs et en luge[12].

Révolution française et Empire

Peu de temps après, en 1794, le général d'Allemagne prend le col ce qui permet aux troupes révolutionnaires françaises de franchir la frontière et d'envahir le royaume de Piémont-Sardaigne. Les troupes françaises repoussent l’assaut de 1400 Piémontais du général Colli en 1795. En 1799, il est brièvement reconquis par les Austro-Piémontais du général Gorup[13] qui battent la demi-brigade de Lesuire, avant que Garnier ne le réoccupe peu après (avec le col du Sabion)[14].

XIXe siècle

En 1815, un service de diligence régulier (trois fois par semaine) est inauguré[14]. Mais l’annexion de Gênes au Piémont rendit inutile cette voie difficile, le contournement par la côte étant plus aisé et viable toute l’année.

Le Fort Central (ou Haut) et la caserne défensive sont construits en 1877-1880. Entre 1881 et 1895, sur la ligne de crête au-dessus de la vallée de la Roya, des fortifications massives sont bâties, constituées de six bâtiments, dans le cadre du système de défense mis en place pour protéger le Piémont d'assauts ennemis éventuels, du sud des Alpes aux Apennins.

En 1882, grâce à la masse d'études géologiques et géographiques effectuées depuis la tentative précédente de creusement d'un tunnel à 1 750 m d'altitude, l'actuel ouvrage est achevé, suivi en 1898 par le tunnel ferroviaire.

XXe siècle

Le , le tunnel et le col sont pris par les forces de la Libération (première division française libre).

En septembre 1947, l'entrée en vigueur du traité de Paris a pour conséquence de déplacer la frontière avec l'Italie vers le nord, en attribuant à la France La Brigue et Tende qui, bien qu'appartenant au territoire du comté de Nice, avaient été laissés au royaume d'Italie pour des raisons politiques et stratégiques[15]. Il est décidé que la frontière passe au-delà de la ligne de crête devant l'insistance de de Gaulle, incorporant ainsi le complexe entier des forts, en vertu des réparations de guerre, mais surtout pour éviter que cette position puisse redevenir à nouveau un point militaire stratégique.

Liste des forts

- Fort Central, 1 920 m (le seul à proximité immédiate du col)

- Fort de la Marguerie, 1 842 m

- Fort Tabourde, 1 970 m

- Fort Pernante, 2 017 m

- Fort de Giaure, 2 254 m

- Fort Pépin, 2 260 m

Cyclisme

Le Tour de France a emprunté la route du col de Tende jusqu'au tunnel à deux reprises, à chaque fois par le versant italien. Elle a été classée respectivement en 2e puis 3e catégorie, lors de la 12e étape du Tour de France 1952 entre Sestrières et Monaco, avec un passage en tête du Français Jean Robic, puis lors de la 11e étape du Tour de France 1961 entre Turin et Antibes - Juan-les-Pins, avec cette fois un passage en tête de l'Italien Imerio Massignan[16]. Le col de Tende proprement dit n'a quant à lui jamais été emprunté.

Notes et références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Michelangelo Bruno, Cols des Alpes de Provence, Prouvènço Prèsso, 2001 (année d’édition italienne), p. 34

- Michelangelo Bruno, op. cit. p. 34

- Strabon, Géographie, IV, 6, 12 en ligne sur remacle.org

- Servius, Commentaires sur l'Énéide, X, 13 (la) en ligne sur Perseus

- Michelangelo Bruno, op. cit. p. 39

- Michelangelo Bruno, op. cit. p. 40

- Michelangelo Bruno, op. cit. p. 44

- La route du sel - Le voyage du sel de Hyère à Nice et en Piémont, Association Montagne et Traditions

- Michelangelo Bruno, op. cit. p. 47

- Michelangelo Bruno, op. cit. p. 51

- Michelangelo Bruno, op. cit. p. 54

- (en) Leopold Kudrna, « Biographical Dictionary of all Austrian Generals during the French Revolutionary and Napoleonic Wars. G27: Gorup von Besanez, Johann Matthias Franz Seraphim », sur napoleon-series.org/ (consulté le )

- Michelangelo Bruno, op. cit. p. 56

- A.L Sanguin, La Bordure Franco-Italienne des Alpes-Maritimes ou les conséquences de la modification d'une frontière internationale, Volume 47, 1983, page 18 [lire en ligne]

- (fr) Le dico du Tour - Le col de Tende dans le Tour de France depuis 1947

Voir aussi

Bibliographie

- Michelangelo Bruno, Cols des Alpes de Provence, Prouvenço Presso, 2001 (année d’édition italienne), page 34

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :

- Site sur les fortifications du col

- Site sur le col et son histoire

- Site sur l'ouvrage du tunnel routier