Bastia

Bastia (en français : [bastja] ; en corse : [baˈsti.a] ; en italien : [baˈstiːa]) est une commune française située dans le département de la Haute-Corse. Elle est la préfecture du département depuis 1976.

| Bastia | |

Vieux-Port et église Saint-Jean-Baptiste. | |

Blason |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Collectivité territoriale unique | Corse |

| Circonscription départementale | Haute-Corse (préfecture) |

| Arrondissement | Bastia (chef-lieu) |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Bastia (siège) |

| Maire Mandat |

Pierre Savelli (FaC) 2020-2026 |

| Code postal | 20600 et 20200 |

| Code commune | 2B033 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bastiais |

| Population municipale |

48 296 hab. (2020 |

| Densité | 2 492 hab./km2 |

| Population agglomération |

71 221 hab. (2018) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 42° 42′ 03″ nord, 9° 27′ 01″ est |

| Altitude | Min. 0 m Max. 963 m |

| Superficie | 19,38 km2 |

| Type | Commune urbaine et littorale |

| Unité urbaine | Bastia (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Bastia (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Chef-lieu de quatre cantons |

| Législatives | 1re de la Haute-Corse |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | bastia.corsica |

Avec 48 296 habitants (recensement de 2020), Bastia est la deuxième commune la plus peuplée de Corse après Ajaccio. Elle est la capitale de la Bagnaja, pays du nord-est de l'île, s'étendant entre le cours du Golo et le Cap Corse.

Sa situation géographique a fait de la ville la plaque tournante du commerce insulaire pendant la période de domination génoise sur l'île. Jusqu'au milieu du XXe siècle, elle est la principale ville de l'île avant d'être devancée par Ajaccio. Elle fut la préfecture du département unique de 1790 à 1792 puis du département du Golo de 1796 à 1811. Elle est la deuxième ville portuaire insulaire à subir un siège pendant la Révolution française. Après la proclamation du Royaume anglo-corse, elle est choisie au détriment de Corte comme capitale du royaume. Bastia est la première ville insulaire à être occupée par l'Armée royale italienne après le succès de l'opération Torch qui voit le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Elle est également la dernière à être libérée, le , ce qui marque la fin de la libération de la Corse.

Géographie

Localisation

La ville se situe au nord-est de la Corse, à la base du Cap Corse entre les montagnes et la mer Tyrrhénienne[1]. Sa situation géographique, notamment la proximité avec l'île d'Elbe et les côtes italiennes, fait de Bastia le principal port de l'île et le principal centre d'activités économiques.

La ville se situe, à vol d'oiseau, à environ 35 km de la pointe Nord du Cap Corse, 50 km à l'ouest de l'île d'Elbe, île italienne, et 90 km de l'Italie continentale qu'il est possible d'apercevoir quelques jours par an, quand la visibilité est excellente.

|

Communes limitrophes

|

Patrimonio | Ville-di-Pietrabugno | - |  |

| Barbaggio | N | Mer Méditerranée | ||

| O Bastia E | ||||

| S | ||||

| Furiani | Furiani | - |

.

Géologie

La commune se situe dans la Corse Alpine (orientale)[Note 1] laquelle est formée par « une succession d’unités autochtones (terrains en place), para-autochtones (terrains faiblement déplacés) et surtout allochtones (terrains fortement déplacés). Les deux premières coïncident grossièrement avec la dépression centrale. L’allochtone, appartenant essentiellement à la zone des schistes lustrés et des ophiolites, correspond aux reliefs orientaux (Cap Corse et Castagniccia) »[2].

Son sol repose sur un socle en partie granitique (granites leucocrates Hercynienne, roches claires), qui a été recouvert des nappes océaniques de :

- roches sédimentaires (Miocène à Quaternaire) de la côte orientale, qui vont depuis l'embouchure du ruisseau de Lupinu au nord jusqu'à l'embouchure du Travu au sud,

- schistes lustrés qui occupent toute la façade orientale du Cap Corse,

- ophiolites mises en place en Corse orientale au cours de l’Eocène.

À noter la présence de minerai de cuivre à Cardu, dont le gisement avait fait l'objet d'une concession.

Relief

Bastia se caractérise par sa position entre la mer et la montagne. La commune se situe sur le flanc oriental de la « Serra di Pignu », une montagne qui culmine à 957 m d’altitude[3]. Cette montagne pentue forme avec d’autres collines bastiaises le relief typique du Cap Corse. Ce relief prononcé explique en grande partie le développement de la ville sur une bande côtière d’environ 1,5 km de largeur, soit une partie très limitée des 19,38 km2 que compte la commune.

Bastia se situe sur le versant méridional de l'arête formant le Cap Corse, la chaîne de la Serra-di-Pignu. Plusieurs ruisseaux ont profondément creusé une série de petites vallées au fond desquelles coulent de petits ruisseaux, si bien qu'elles en portent les noms de : vallée du Lupinu, vallée du Fangu, vallée du Toga, vallée du Griscione, vallée du Miomu, etc.

Hydrographie

Le réseau hydrographique est peu dense. Il comporte trois ruisseaux (ou fiume) au cours orienté d'ouest en est :

- au nord, le ruisseau Fiuminale qui prend sa source au nord-ouest de la commune, à quelque 400 m au nord-est du monte Muzzone (920 m)[4]. Long de 4,3 km, il délimite les territoires des communes de Bastia et de Ville-di-Pietrabugno depuis sa source jusqu'au rond-point de l'Annonciade. Lors de la traversée de la ville, son cours est en partie couvert, du chemin de l'Annonciade jusqu'au port de Commerce où il se jette en mer Tyrrhénienne. Il est alimenté par le ruisseau de Cardo

- Le ruisseau de Toga[5] qui prend naissance sur la commune de Ville-di-Pietrabugno, termine son cours dans le port de plaisance éponyme.

- au centre, le ruisseau de Lupino. Long aussi de 4,3 km, il a sa source sur la commune de Bastia, près de la Cima Orcaio (769 m)[6]. Son cours est couvert à son embouchure, carrefour des Abattoirs.

- au sud, le ruisseau de Corbaia, long de 5,3 km[7]. Il prend sa source sous l'ancienne carrière proche du col de Teghime.

Climat et végétation

Bastia possède un climat méditerranéen, toutefois son exposition à l'Est en versant de montage lui confère une exposition au soleil raccourcie. Il n’y a donc pas de coucher de soleil à Bastia mais de très beaux levers de soleil. La température moyenne annuelle s'élève à 15,5 °C et on y compte environ cinq jours de gel par an. Les vents y sont relativement fréquents et violents, la pluviométrie abondante (799,3 mm), mais on compte toutefois une moyenne de 240 jours de soleil par an.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 5,1 | 4,9 | 6,7 | 8,8 | 12,4 | 16 | 19 | 19,4 | 16,5 | 13,3 | 9,2 | 6,3 | 11,5 |

| Température moyenne (°C) | 9,1 | 9,4 | 10,8 | 12,9 | 16,3 | 20 | 23,2 | 23,3 | 20,6 | 17,1 | 12,9 | 10,1 | 15,5 |

| Température maximale moyenne (°C) | 13,6 | 13,8 | 15,6 | 17,8 | 22 | 25,8 | 29,1 | 29,3 | 25,8 | 21,9 | 17,4 | 14,5 | 20,6 |

| Ensoleillement (h) | 134 | 158 | 192 | 214 | 268 | 296 | 345 | 304 | 232 | 176 | 133 | 128 | 2 579 |

| Précipitations (mm) | 67 | 57 | 60 | 76 | 50 | 41 | 13 | 21 | 81 | 127 | 114 | 93 | 799,3 |

La commune est concernée par deux étages de végétation qui sont l’expression d’un climat mais aussi d’une flore :

- Étage thermoméditerranéen (de 1 à 100 m d’altitude aux adrets). Cet étage se caractérise par une saison estivale sèche de deux à trois mois qui favorise l’olivier sauvage, l’asperge blanche, le lentisque, l’euphorbe arborescente, la clématite, etc.

- Étage mésoméditerranéen (de 100 à 1 000 m d’altitude aux adrets, de 0 à 700 m aux ubacs). Cet étage aux températures plus fraîches, est caractérisé essentiellement par le chêne vert, les maquis à bruyère et arbousier mais aussi par le chêne liège et le pin maritime (adret), le chêne pubescent (ubac), le châtaignier ou encore la lavande, le genêt, les cistes et le lentisque[8]. Sur les hauteurs, entre des roches à nu, la végétation est rase, balayée par les fréquents et violents vents d'ouest et du sud-ouest (libeccio) qui se renforcent en franchissant la ligne de crête de la Serra di Pigno et dévalent le long des vallons jusqu'à la mer, formant de remarquables nuages lenticulaires au large de Bastia.

Accès routiers

Il existe trois routes principales donnant accès à Bastia :

- par le sud, avec la RT 11 (ex-RN 193), dont une portion d'environ 23 km est à 2 × 2 voies jusqu'à Arena-Vescovato depuis l’inauguration en janvier 2013 de la voie expresse Borgo-Vescovato. C'est l'axe routier majeur de la région bastiaise car elle relie directement ou indirectement la ville de Bastia aux autres villes corses (Ajaccio, Corte, Porto-Vecchio, Calvi…) tout en passant par les communes du sud de l'agglomération bastiaise telles que Furiani, Biguglia, Borgo et Lucciana où se situe l'aéroport de Bastia-Poretta. Cette route est aussi appelée la Route du front de mer à partir du quartier de Montesoro car elle longe le bord de mer, jusqu'au tunnel du Vieux-Port qui passe sous la citadelle et le Vieux-Port. Cette route s'achève à Ajaccio ;

- par l'ouest, avec la D 81, la route qui mène à Saint-Florent par le col de Teghime ;

- par le nord, avec la D 80, qui effectue la boucle du Cap Corse (la route reliant Bastia à Pietranera a été ouverte en 1829).

La ville est distante, par route[9], de :

- 9 km de San-Martino-di-Lota ;

- 10 km de Biguglia ;

- 12 km de Brando ;

- 17 km de Patrimonio ;

- 19 km d'Oletta ;

- 20 km de Borgo ;

- 20 km d'Olmeta-di-Tuda ;

- 23 km de Saint-Florent ;

- 27 km de Vescovato ;

- 39 km de Campile ;

- 40 km de Rogliano ;

- 44 km de Pero-Casevecchie ;

- 47 km de Lento ;

- 47 km de San-Nicolao ;

- 50 km de Cervione ;

- 52 km de La Porta ;

- 54 km de Morosaglia ;

- 55 km de Piedicroce ;

- 67 km de L'Île-Rousse ;

- 69 km de Corte ;

- 73 km d'Aléria ;

- 91 km de Calvi ;

- 131 km de Vico ;

- 143 km de Porto-Vecchio ;

- 149 km d'Ajaccio ;

- 171 km de Bonifacio ;

- 179 km de Sartène ;

- 181 km de Propriano.

Transports

- Routiers

La communauté d'agglomération de Bastia est desservie par un réseau d'autobus de 14 lignes géré par la Société des autobus bastiais[10].

- Ferroviaires

La gare de Bastia, appartenant aux Chemins de fer de la Corse, se situe en centre-ville. Elle permet des liaisons vers Ajaccio et Calvi. Il existe aussi sur le territoire de la commune de Bastia sept autres haltes ferroviaires pour les liaisons suburbaines vers Casamozza :

- Maritimes

.jpg.webp)

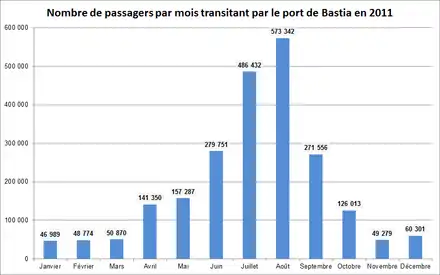

Malgré ses dimensions restreintes, le port de Bastia est le plus fréquenté des ports français de la mer Méditerranée ; 2 291 944 passagers en 2011[11]. Cela en fait le deuxième port français derrière Calais (environ quinze millions de passagers).

- - Dessertes

Les principaux ports desservis sont (Source : CCI Haute Corse - Statistiques Portuaires 2011)[11] :

| Port | Quantité de passagers transportés en 2011 | Pourcentage |

|---|---|---|

| Livourne (Italie) | 587 596 | 25,6 % |

| Toulon | 470 835 | 20,5 % |

| Marseille | 366 745 | 16,0 % |

| Nice | 358 726 | 15,7 % |

| Savone (Italie) | 307 083 | 13,4 % |

| Gênes (Italie) | 186 509 | 8,1 % |

| Autres lignes | 8 878 | 0,4 % |

| Portoferraio (Italie) | 5 572 | 0,2 % |

| Total | 2 291 944 | 100 % |

Le trafic national s'élève à 52 % contre 48 % pour l'international (avec l'Italie).

- - Évolution mensuelle

Comme le montre le diagramme ci-contre, le trafic de navires et de passagers est caractérisé par une « saisonnalité » très marquée. Cela est explicable par l'importance du tourisme estival pour l'économie de la Corse. Ainsi, le trafic est multiplié par onze entre les mois les plus creux de la hors-saison (novembre-mars) et les mois les plus importants de la haute-saison (juillet-août). Cette saisonnalité a un impact très fort sur la ville de Bastia, comme sur toute la Corse. En effet, la ville se doit d'être dotée d'infrastructures nécessaires capables d'accueillir un tel nombre de passagers bien que cela soit pour une courte durée chaque année.

- Partage du marché par les compagnies maritimes

On remarque une nette domination du marché par la Corsica Ferries - Sardinia Ferries.

| Compagnie maritime | Quantité de passagers transportés en 2011[11] | Part de marché |

|---|---|---|

| Corsica Ferries - Sardinia Ferries | 1 570 479 | 68,52 % |

| SNCM | 311 082 | 13,57 % |

| Moby Lines | 309 412 | 13,50 % |

| La Méridionale | 91 467 | 3,99 % |

| Autres compagnies | 9 504 | 0,41 % |

| Total | 2 291 944 | 100 % |

- Aériens

L'aéroport de Bastia-Poretta est situé à 16 km au sud de la ville, sur la commune de Lucciana. Il est le deuxième aéroport de Corse en nombre de passagers après l'aéroport d'Ajaccio-Napoléon-Bonaparte.

Il propose des liaisons avec plusieurs aéroports français tels que Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Marseille-Provence, Nice-Côte d’Azur, Lyon-Saint-Exupéry, etc.

Il existe aussi quelques lignes européennes telles que Londres, Genève, Cologne. Les compagnies aériennes principales sont Air Corsica, Air France, Easy Jet, Germanwings, Luxair, British Airways, Danube Wings, Volotea.

Urbanisme

Typologie

Bastia est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [12] - [13] - [14].Elle appartient à l'unité urbaine de Bastia, une agglomération intra-départementale regroupant 7 communes[15] et 68 842 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[16] - [17].

Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bastia, dont elle est la commune-centre[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 93 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[18] - [19].

La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[20]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[21] - [22].

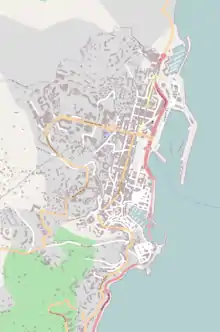

Bastia est organisée sur un axe nord-sud relativement étroit, ce qui peut rendre l’accès à Bastia difficile en cas de circonstances particulières. Flanqué sous la Serra di Pïgno, Bastia s'est développé le long de sa façade maritime. Elle est avant tout un port ; la mer a donc une place prédominante dans l’organisation spatiale de la ville. Bastia compte de nos jours trois ports différents :

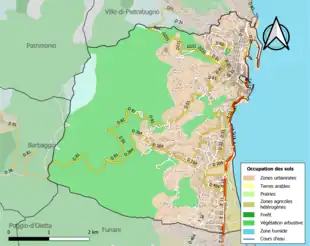

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (55,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (58,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (52,6 %), zones urbanisées (38,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (3,2 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (3 %), zones agricoles hétérogènes (2,3 %), eaux maritimes (0,2 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[24].

Le Vieux-Port (U Vechju Portu)

Le Vieux-Port de Bastia est situé dans une remarquable anse étroite qui offre une bonne protection naturelle contre les aléas météorologiques de la Méditerranée. Il a donc été au cœur du développement initial de la ville.

De nos jours, il héberge toujours de nombreux navires de plaisance et de pêche, mais il n’est plus aussi économiquement indispensable à la ville que les autres ports plus modernes, bien que son attrait touristique et esthétique en fait un emblème presque officiel de la ville de Bastia. De fait, de nombreux bar-cafés et restaurants se sont installés sur ses quais dont la mairie restreint l’accès aux piétons en période estivale.

Le port de commerce

Un peu plus au nord se trouve le port de commerce de Bastia. Atout économique majeur, le port de commerce est le pouls de la ville de Bastia. Ceci est d’autant plus vrai en période estivale, durant laquelle les arrivées et départs de milliers de passagers et véhicules peuvent parfois causer de longs embouteillages tout le long de l’axe routier nord-sud, la route territoriale 11, malgré l'existence du tunnel sous le Vieux-Port.

Le rocher du Lion, qui fermait l'anse au Sud et rendait dangereux l'accès au port, fut détruit en 1860.

Le port de plaisance

Face au port de commerce, la grande place Saint-Nicolas représente le cœur de la ville. Juxtaposé au nord du port de commerce, le port de plaisance de Toga « à cheval » sur Ville-di-Pietrabugno et Bastia, héberge de nombreux bateaux, tels que voiliers et yachts. Il existe aussi quelques bars, restaurants et discothèques sur ses quais.

Le Centre-ville et les agglomérations périphériques

Aujourd'hui, le centre-ville regroupe principalement la citadelle (aussi appelée Terra Nova) avec le palais des Gouverneurs, le Vieux-Port avec son quartier avoisinant et la place du marché (Terra Vecchia) , et enfin l'ensemble d'immeubles le long du boulevard Paoli, principale artère commerciale de la ville, qui s'étend du Palais de Justice jusqu'à l'avenue du Maréchal-Sebastiani. Le centre bénéficie du Programme national de revitalisation des quartiers anciens dégradés (PNRQAD)[25].

Ces dernières décennies, Bastia et sa région se sont développées au travers d'une forte croissance démographique, qui pousse désormais hors des limites communales, en raison du site trop enserré de la ville-centre.

Quartiers

Bastia comprend plusieurs hameaux et quartiers qui sont, du nord au sud :

Toga

Toga qui se partage de nos jours entre Ville-di-Pietrabugno et Bastia, fut la zone industrielle de Bastia de 1857 à 1977. S'y trouvait l'ancien hôpital de Bastia, aujourd'hui en partie désaffecté après son déplacement à Montesoro. Subsiste sur le site le pôle de psychiatrie et gériatrie du centre hospitalier de Bastia : un centre médico-psychologique (CMP), et le long séjour : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Toga c'est aussi le port de plaisance « à cheval » sur les deux communes.

Cardu

Village au nord-est de la commune, Cardo est l'un des premiers lieux habités de la commune.

Le Fangu

Le Fango est un quartier de Bastia qui s'est développé récemment côté montagne. Il comporte notamment la préfecture de Haute-Corse, la gare de Bastia et le lycée Giocante-de-Casabianca. Le quartier accueille également la Caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse d'Allocations Familiales, l'Hôtel des Impôts, le siège départemental d'EDF, le Conseil départemental de la Haute-Corse.

Saint-Antoine

Le quartier de Saint-Antoine est un quartier résidentiel dans le nord de la ville. Il abrite le couvent de Saint-Antoine. Il est aussi un axe entre la ville de Bastia, Cardo et de Saint-Florent.

Fort Lacroix

Fort Lacroix, situé à Cardo, peu après le couvent Saint-Antoine, tient son nom de la batterie Fort Lacroix, ancien bastion de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, inauguré à la fin du XIXe siècle. Le site, ancien terrain militaire situé sur une colline, comprend un premier bâtiment au bord du chemin menant au sommet, une antenne d'une vingtaine de mètres de haut, de deux bunkers servant de postes d'observation qui servaient à surveiller la mer, d'un bâtiment de plain-pied situé en haut de la colline et enfin d'un long tunnel servant autrefois pour le stockage des armes. Au bout de ce tunnel, faisant partie autrefois d'un vaste réseau, une échelle est présente. Malheureusement, la sortie en haut de l'échelle a été bloquée et en bas, un écroulement a eu lieu. C'est d'ailleurs à l'entrée de ce tunnel qu'est inscrit le nom du site et son année d'inauguration. Véritable morceau de l'histoire de la Corse, lié incontestablement à son patrimoine et à la Seconde Guerre mondiale, le site n'est pourtant pas préservé et dans un bien piteux état.

Le Marché (U Mercà)

La place du Marché était autrefois la place très animée de la ville. Autour de cette place, on trouve l'église San Ghjuvà, l'ancien Hôtel de Ville, la maison Suzzoni.

Le Vieux Port (U Vechju Portu)

C'est le quartier le plus ancien de Bastia. Avant la fondation de la ville, c'est là qu'était situé la marine de pêcheurs du village de Cardu. La marine s'appelait alors Portu Cardu. La fondation de la Citadelle par les génois en 1380 a donné lieu à une nouvelle appellation : la ville basse, c'est-à-dire le Vieux-Port, Terra Vechja, et la ville haute, Terra Nova.

U Puntettu

C'est le quartier qui fait la jonction entre le Vieux-Port (Terra Vechja) et la Citadelle (Terra Nova).

La Citadelle

Saint-Joseph

Le quartier de Saint-Joseph est un quartier populaire et particulièrement ancien. Il abrite l'église Saint-Joseph, le collège de Saint-Joseph. Il est aussi un axe important nord-sud de la Ville, connectant les quartiers du centre-ville, de Toga et du Fango aux quartiers sud.

Monserratu

Ce quartier encore préservé, niché sur les hauteurs de la ville, abrite la chapelle Notre Dame de Monserato, sur les hauteurs de Bastia à Saint Antoine, érigée au XVIe siècle. Elle se distingue par escalier rouge de 33 marches, qui lui vaut d'être comunément appelée « Scla Santa ».

En 1811, Napoléon Ier, en conflit avec le pape Pie VII, exile à Bastia 424 membres du haut clergé romain. Les Bastiais accueillent ces Romains exilés avec beaucoup d'hospitalité et de respect, ce qui leur vaut la gratitude du pape. En guise de remerciement, Pie VII autorise Bastia à accueillir un escalier saint, A Scala Santa, réplique de l'escalier que Jésus a monté dans le prétoire de Jérusalem avant d'être supplicié dans les prisons de Ponce Pilate. Une indulgence spéciale est attachée à cet escalier, qui se gravit à genoux et, à chaque marche montée, le fidèle dit une prière. Une rénovation de l’édifice est attendue en 2019.

Lupinu

Lupino est un quartier au sud de la ville, le premier à se développer avec ses logements sociaux notamment.

Paese Novu

Paese Novo est un quartier résidentiel dominant Montesoro, sur l'ancienne « route Impériale » qui contourne la ville par ses hauteurs. Le Centre hospitalier de Bastia est implanté dans ce quartier.

Montesoru

Montesoro est un autre quartier résidentiel au sud de Bastia. Il se présente par de grands ensembles d'immeubles récents avec de nombreux commerces. Montesoro abrite de grands établissements scolaires : lycées technique et professionnel, collège d'enseignement secondaire.

Erbajolo

Erbajolo est un autre quartier à l'extrémité méridionale de la commune. Elle marque le début de zone industrielle au sud de l'agglomération bastiaise. S'y trouve la plus grande surface commerciale de la ville (E.Leclerc Grand Bastia), un stade de football.

Toponymie

Bastìa signifie en corse « poste fortifié »[26]. Pendant longtemps, le port ne sera qu'un point d'appui génois sur les côtes corses[27]. En italien, Bastia ou Bastita signifie « retranchement » ou « bastide », ce qui indique la fonction militaire que la ville à longtemps occupé[28].

Histoire

Antiquité

Les seules traces de présence humaine dans la région seraient les ossements d'un lièvre appelé Lagomys corsicanus et quelques débris humains dans le quartier de Toga, qui dateraient du néolithique[29]. Le géographe grec Ptolémée mentionne une cité de Mantinon dont aucune trace ni aucune information n'est parvenue aux archéologues et aux historiens[26].

Moyen-Âge et Époque moderne

Au début du XIVe siècle, il n'y avait dans la région qu'une chapelle pisane en l'honneur de Saint-Nicolas[26]. À l'époque, Gênes est en conflit avec le royaume d'Aragon pour la possession de l'île, Gênes ayant pris pied dans le Delà des Monts et l'Aragon dans le Deçà des Monts. La ville est fondée en 1383 par Leonello Lomellini, l'un des deux gouverneurs envoyés sur l'île par la République de Gênes en 1370, en réponse à la mainmise aragonaise sur le nord de l'île[30], avec l'apport financier de la Maona, une association de riches propriétaires génois[31]. L'emplacement est choisi pour tenir compte des possibilités d'aménager le territoire environnant[26]. La ville est prise par Vincentello d'Istria en 1405, avant d'être reprise par Gênes deux ans plus tard grâce au cousin de Vincentello, Francesco della Rocca, qui est d'ailleurs tué pendant le siège de la ville[32].

La ville connaît un développement dès lors que Gênes à délégué la gestion des affaires de l'île à une banque privée génoise, l'Office de Saint Georges[33]. En 1453, le gouverneur de l'île quitte Biguglia pour s'installer à Bastia[34]. Néanmoins, sa situation géographique ne lui est pas favorable — notamment pour la navigation — au point qu'en 1484, l'Office de Saint Georges proposa des exemptions fiscales pour les familles génoises qui s'installeraient dans la ville autour de la forteresse[35] - [36]. En 1605, le pape Clément VII accorde à la ville le titre de Civitas. Gênes en fait une ville de garnison en 1613[34]. Cependant, comme les autres villes de l'île, le développement reste limité. Comme les autres places fortifiées, Bastia est alors une ville ayant pour seule fonction la fonction militaire[37]. Cela n'empêche pas le débarquement de la flotte franco-ottomane le qui marque le début de la conquête de la Corse par la France[38]. La ville est prise en quelques heures, pratiquement sans résistance[39]. Cependant, la ville ne reste française que quelques mois, étant rapidement reprise par Gênes[40].

La ville connaît un développement modeste au XVIIe siècle, accompagné par l'intégration des populations autochtones au peuplement ligure originel. Pendant longtemps, Gênes a fixé à dix ans le délai pour obtenir la citoyenneté[41]. À la fin du siècle, la ville compte entre 8 000 et 10 000 habitants[42] - [43]. Bastia est alors le poumon économique de l'île, même si la ville est fortement soumise aux taxes imposées par Gênes[44]. La Corse connaît une relative tranquillité, mais un évènement vient tout changer. En décembre 1729, une jacquerie éclate après qu'un collecteur d'impôt ait été trop insistant auprès d'un villageois de Bustanico pour le versement de la Due Seini, l'un des nombreux impôts prélevés par Gênes. Le collecteur et ses hommes sont dépassés par le mouvement spontané qui se forme dans les villages alentour et doivent se replier sur Corte. Le gouverneur décide alors d'organiser une expédition punitive, mais celle-ci doit rapidement se replier sur Bastia[45]. En février 1730, les émeutiers s'emparent de la ville, très mal défendue malgré son statut de ville de garnison. Le gouverneur parvient à reprendre le contrôle de la situation, mais la révolte gagne l'ensemble de l'île. À la fin de l'année, les émeutiers menacent à nouveau la ville[46]. Elle devient ensuite le point d'appui des puissances étrangères qui cherchent à restaurer l'ordre dans l'île, ce que Gênes est incapable de faire. Successivement, Autrichiens et Français débarquent à Bastia pour s'installer temporairement sur l'île. La ville est bombardée par la flotte anglaise en novembre 1745 alors qu'une coalition anglo-sarde tentait d'aider Gênes à conserver sa possession. Cependant, entre-temps, la coalition se brise et la Grande-Bretagne proposa à l'Espagne de lui offrir la Corse[47]. Cependant, à partir de 1748, les Français reprennent pied sur l'île, d'abord temporairement puis définitivement après la Guerre de Sept Ans.

En 1764, la ville fait partie des cinq que Gênes demande à la France d'occuper dans le cadre du second traité de Compiègne[48]. Quatre ans plus tard, le Traité de Versailles est signé et l'année suivante, l'île est annexée par la France. Là encore, Bastia est utilisée pour le débarquement des troupes françaises[49]. La non maîtrise maritime fut donc fatale à la Corse indépendante. La citadelle de Bastia est reconstruite durant le règne de Louis XVI[50].

Révolution et Empire

Bastia conserve sa position de capitale de l'île dans le décret qui organise la France en départements. Elle est la préfecture de l'île, qui est alors un département unique. Cependant, la situation ne dure pas. En 1792, Pascal Paoli, alors président du Conseil général, décide de transférer l'exécutif local à Corte. Après sa mise hors la loi par la Convention nationale, l'île se détache progressivement de la République et se rapproche de la Grande-Bretagne. Le député Christophe Saliceti, proche de la famille Bonaparte — notamment de Napoléon —, obtient de la Convention nationale la bidépartementalisation. Bastia est alors choisie pour être la préfecture du département du Golo. La décision devient effective en 1796 après l'épisode de l'éphémère Royaume anglo-corse où Londres imposa à Paoli le choix de Bastia comme capitale. La ville subit d'ailleurs un siège qui dure presque deux semaines en mai 1794[51].

Le , un sénatus-consulte met fin à la bidépartementalisation de la Corse, qui redevient un département unique. Napoléon Ier fait d'Ajaccio la préfecture au détriment de Bastia qui ne devient qu'une sous-préfecture[52]. Cependant, la ville conserve le gouvernement militaire et la Cour d'appel[53]. Une bonne partie de la population est d'ailleurs originaire de France métropolitaine.

De la Restauration à la IIIe République

Après la première abdication de Napoléon, les autorités de Bastia négocient traité avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande pour tenter d'obtenir la reconnaissance de l'indépendance de l'île. Cependant, les autorités d'Ajaccio refusent de suivre, de même que les alliés qui reconnaissent par le traité de Paris la souveraineté française sur la Corse, rendant caduque le traité négocié à Bastia[54].

La monarchie de Juillet cherche rapidement à moderniser la ville, mais les travaux ne commencent qu'en 1845 quand la construction d'un nouveau port est décidée[55]. L'épidémie de choléra que connaît la ville en 1837 n'est pas étrangère à cette accélération[31]. En 1842, des hauts fourneaux ouvrent dans le quartier de Toga[56]. 200 ouvriers y travaillaient, produisant environ 15 000 tonnes de fonte chaque année[57]. La ville est modifiée considérablement sous le Second Empire, Napoléon III gardant toujours un œil attentif sur les affaires de l'île. Les travaux pour le nouveau port commencent en 1862, mais il n'est achevé que près d'un demi-siècle plus tard[58]. C'est à cette époque que le port peut desservir toute l'île[42] - [59]. À l'époque, il était très difficile de relier Ajaccio à Bastia autrement que par la route[60]. En 1869, l'impératrice Eugénie de Montijo posa la première pierre du futur hôpital. Cependant, le déclenchement de la guerre contre la Prusse empêche la réalisation des travaux[55]. Les hauts fourneaux installés dans le quartier de Toga ferment en 1885[56].

Le , face à la montée de l'irrédentisme italien, 20 000 personnes se rassemblent dans la ville pour participer au « serment de Bastia » où les Corses partisans du maintien dans la République s'engagent à défendre l'unité nationale[61]. Beaucoup d'anciens combattants sont présents ce jour-là[62].

Seconde Guerre mondiale

Lorsque est signé l'armistice du 22 juin 1940, les Corses sont encore traumatisés par la Première Guerre mondiale pour laquelle la Corse a payé un lourd tribut sur le plan humain. Une bonne partie des anciens combattants s'engagent dans la Légion française des combattants mise sur pied par Joseph Darnand. Néanmoins, leur engagement ne signifie pas pour autant que la plupart des légionnaires adhèrent au régime de Vichy. La peur d'une annexion italienne — la France ayant signé un armistice avec l'Italie — explique en partie ces réticences. Les chefs de garnisons et les commandants militaires appellent d'ailleurs à la résistance armée en cas de débarquement[63]. Lorsque l'armée royale italienne occupe l'île à partir du [63], une bonne partie des légionnaires rejoint le mouvement de résistance Combat[64].

Le , l'armée royale italienne envahit la Corse. Près de 80 000 soldats débarquent à Bastia[61] - [63]. Sur les quais, un vers de Dante est écrit à la hâte : Lasciate ogni speranza, voi che'ntrate ! (ou « Laissez toute espérance, vous qui entrez ! » en français)[65]. La résistance s'organise rapidement. Le commando de la mission secrète Pearl Harbour (Roger de Saule, Laurent Preziosi et les cousins Toussaint et Pierre Griffi) a été déposée dans la nuit du 13 au 14 décembre 1942 par le sous-marin Casabianca dans la baie de Topiti. Après avoir organisé un réseau dans cette région (Piana), elle est ensuite parvenue à Corte pour organiser un deuxième réseau dirigé localement par Pascal Valentini, puis a rejoint Bastia pour le troisième réseau de la région de Bastia et du Cap Corse. C'est autour de Hyacinthe de Montera, au 35 du boulevard Paoli, que s'est organisé le mouvement. Laurent Preziosi participait déjà aux premières réunions en 1941 avant de retourner à Alger et être recruté pour la mission. Le mouvement s'est ensuite organisé dans le cadre du Front national. Le radio Pierre Griffi fut malheureusement arrêté à Ajaccio, atrocement torturé et fusillé à Bastia, sans avoir parlé, le 18 août 1943. À partir d'avril 1943, la Corse est soumise à un gouvernement militaire commandé par le général Giovanni Magli[66]. La ville est bombardée pendant la retraite allemande qui est la conséquence directe de l'opération de libération de l'île qui commence dès l'annonce de l'armistice de Cassibile[61]. Quelques jours auparavant, Jean Nicoli et Michel Bozzi sont fusillés par les soldats italiens[66]. Bastia est libérée le par l'armée d'Afrique[61]. La Corse sert alors de base arrière pour le débarquement de Provence.

Depuis 1945

Longtemps cantonnée à son rôle de sous-préfecture, Bastia obtient enfin une égalité de traitement avec Ajaccio. Certes, la montée du nationalisme corse contribue à la nouvelle bidépartementalisation, mais Bastia devient la préfecture du département correspondant au Deçà des Monts, la Haute-Corse, en 1975[67].

Politique et administration

Administration municipale

Bastia a été successivement :

- préfecture du département de la Corse de 1790 à 1792

- préfecture du département du Golo de 1796 à 1811

- sous-préfecture du département de la Corse de 1811 à 1975

- préfecture de la Haute-Corse depuis le

Bastia a également été la capitale de l'éphémère Royaume anglo-corse.

Tendances politiques et résultats

La ville a longtemps été un bastion du Parti radical puis du Parti radical de gauche. La ville bascule lors des élections municipales de 2014, l'autonomiste Gilles Simeoni battant le fils du maire sortant.

Intercommunalité

La Communauté d'agglomération de Bastia regroupe 5 communes, dont Bastia, pour une population totale estimée à 57 276 habitants en 2010.

Liste des maires de Bastia

Population et société

Démographie

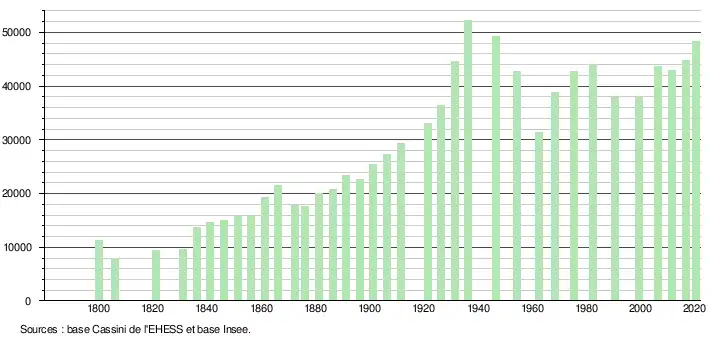

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[70] - [Note 4].

En 2020, la commune comptait 48 296 habitants[Note 5], en augmentation de 11,46 % par rapport à 2014 (Haute-Corse : +5,98 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Le recensement de 2009 donne le chiffre de 43 545 habitants, dont 9,8 % d'étrangers[73].

Ses habitants sont appelés les Bastiais (en corse Bastiacci ou archaïquement Bastiesi).

Secondaire

Bastia est l'une des rares villes moyennes à ne pas avoir d'antenne universitaire[67]. Elle possède cinq collèges : quatre publics (collège Giraud, collège Montesoro, collège Saint-Joseph et collège Simon Vinciguerra dit le « Vieux Lycée ») et un privé (collège Jeanne d'Arc).

Bastia possède cinq lycées, qui sont trois lycées généraux ou technologiques (lycée Giocante-de-Casabianca et lycée Paul-Vincensini, publics, et lycée Jeanne-d'Arc, privé) et deux lycées professionnels (lycée Jean-Nicoli et lycée Fred-Scamaroni, publics).

Supérieur

Bastia accueille un des instituts de recherche de l'école d'ingénieurs des Arts et Métiers ParisTech (ENSAM). Cet institut, ouvert en 2000, offre des programmes d'études doctorales et des mastères spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables.

Bastia abrite également un des cinq Instituts régionaux d'administration (IRA) de France pour la formation des futurs cadres administratifs.

Santé

Bastia possède un hôpital dans le quartier de Paese Novu (hôpital de Falconaja), ainsi qu'une clinique (clinique Maymard) en centre-ville et une autre clinique spécialisée en ophtalmologie (clinique Filippi) quartier Saint-Antoine.

Aux alentours de la ville se trouve aussi la clinique Zuccarelli (quartier de Toga) ainsi que la polyclinique à 2 km du centre-ville (sur la commune de Furiani).

Sports

Bastia s'est distingué au travers de son club de football le Sporting Club de Bastia. Le stade Armand-Cesari se situe sur la commune voisine de Furiani. Le club a été finaliste de la Coupe UEFA en 1978 et vainqueur de la Coupe de France de football en 1981. Il a également été finaliste de cette dernière en 1972 et en 2002, Champion de France de Ligue 2 en 1968 et en 2012, ainsi que Champion de France de National en 2011. En 2015, le SC Bastia a disputé et perdu la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, vingt ans après celle de 1995 contre ces mêmes adversaires. Le club évoluait en Ligue 1 de 2012 à 2017.

Bastia est une importante ville de football. Outre le SCB, on y trouve deux autres clubs amateurs : le Cercle athlétique bastiais (CAB) évoluant actuellement en National et l'Étoile filante bastiaise (EFB). Un quatrième club, le Football Corsica Club Bastiais (FCCB) a disparu après s'être offert six championnats amateurs de Corse dans les années 1950. Historiquement, chacun de ces quatre clubs était soutenu par une partie différente de la ville : les alentours de la place Saint-Nicolas étaient bleus (SCB), le Vieux-Port était noir (CAB), la citadelle et le quartier Saint-Joseph étaient blancs (EFB) et le quartier du marché était rouge (FCCB). La domination du Sporting a éclipsé les autres clubs bastiais au fil du temps. À l'issue de la saison 2012/2013, il y a pour la première fois deux clubs professionnels à Bastia, le SCB en Ligue 1 ainsi que le CAB promu de National, pour un total de quatre clubs professionnels corses (avec l'AC Ajaccio en Ligue 1 et le GFC Ajaccio, relégué en National mais ayant conservé son statut professionnel).

Bastia est aussi une ville-étape du Tour de France 2013, arrivée de la première étape depuis Porto-Vecchio et départ de la seconde vers Ajaccio.

Gastronomie

Quelques spécialités culinaires de Bastia et de sa région :

- sardines au brocciu : sardines fraîches farcies de Brocciu, fromage constitué de lait caillé de brebis ;

- le baccalà : c'est de la morue ; ce plat a été longtemps considéré comme le plat du pauvre en Corse parce que son prix était abordable et que, fortement salé, il se conservait facilement ;

- les panzarotti : beignets sucrés à la farine de pois chiches mangés traditionnellement le 19 mars, à la Saint-Joseph, la fête de la ville.

Films tournés à Bastia

- 1955 : Cela s'appelle l'aurore, film franco-italien de Luis Buñuel

- 1975 : Rosebud, film américain de Otto Preminger.

- 1978 : Forza Bastia, documentaire français de Jacques Tati et Sophie Tatischeff.

- 1999 : Trois saisons, téléfilm d'Edwin Baiky

- 2000 : Les Déracinés, téléfilm français de Jacques Renard.

- 2004 : L'Enquête corse, film français d'Alain Berberian

- 2007 : L'Homme de Londres, film britannico-germano-hongrois de Béla Tarr et inspiré d'un roman de Georges Simenon

- 2010 : La marche de l'Enfant Roi (64e Festival de Cannes) de Magà Ettori

- 2010 : Les trois dernières saison de la série Mafiosa de Hugues Pagan

- 2011 : I Tercani de Magà Ettori

- 2015 : Tamasha, film indien de Imtiaz Ali

Économie

L'agglomération bastiaise concentre la majeure partie des rares industries que compte la Corse. Bastia est le siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse.

Le siège de la CCI régionale (résultant de la fusion des CCI des deux départements corses) sera implanté à Bastia, officialisant d'une certaine manière son statut de capitale économique de l'île.

Sur la région bastiaise, la Chambre de commerce et d'industrie gère les infrastructures suivantes :

Port de commerce de Bastia

Le port de commerce ou port Saint-Nicolas, sur le territoire de la commune, peut accueillir huit navires de gros tonnage (six navires à passagers et deux autres), en plus des remorqueurs et des pilotines. Il est le deuxième plus important de France en matière de trafic passagers après Calais ;

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le kiosque du sous-marin Casabianca sur la place Saint-Nicolas, symbole de la Résistance corse. Échappé de la rade de Toulon en novembre 1942, il effectua ensuite la liaison entre l'île et l'Algérie dans le cadre de la mission secrète Pearl Harbour et connut de nombreux succès militaires. La tourelle est dorénavant placée sur un socle au bas de la place Saint-Nicolas face au port de commerce et de la mairie.

- On trouve de nombreux cafés et commerces sur la place Saint-Nicolas, sur le Vieux-Port et sur le Quai des Martyrs reliant ces deux endroits.

Depuis 2000, Bastia possède le label « Ville d'Art et d'Histoire ».

Citadelle, palais du Gouverneur et musée de Bastia

L’ancien palais des Gouverneurs génois est en partie occupé par le musée de Bastia, rénové en 2010[74], qui a succédé au musée municipal d'ethnographie Corse[75]. Ce dernier, créé en 1898, qui avait été installé en 1922 dans la caserne Marbeuf, fut refondé après le pillage d'une partie de ses collections sous l'occupation et installé en 1952 dans le palais. Ancienne forteresse appuyée au donjon et agrémentée d’un campanile du XVIe siècle, le palais des gouverneurs monte une garde séculaire sur Terra-Nova et par delà les remparts, sur le Vieux-Port. La ville a engagé un ambitieux programme de rénovation de ce palais classé monument historique sous la direction des architectes Daniel Cléris et Jean-Michel Daubourg. Outre la rénovation du palais, les travaux ont permis de rebâtir un quart du monument qui avait été détruit en 1943 lors des combats pour la libération de la Corse. Le parti de reconstruction adopté par les architectes respecte les tracés régulateurs et les volumes d'origine mais s'affirme comme une architecture du XXIe siècle rejetant tout pastiche.

Le nouveau musée a été inauguré le 25 juin 2010. Les collections[76], enrichies en 1841 par le legs de Giuseppe Sisco, premier chirurgien du pape Pie VII, puis par une partie des 100 tableaux italiens légués en 1844 à la ville par le cardinal Fesch, par l'intermédiaire de son neveu Joseph Bonaparte comte de Survilliers (œuvres sur la base Joconde), s'articulent autour de quatre thèmes : naissance et croissance urbaine, centre des pouvoirs, foyer culturel et le palais des Gouverneurs. De plus la conservation présente des expositions temporaires dans des espaces spécialement affectés. Le jardin des gouverneurs, dont l'accès se fait par le musée, offre une vue remarquable. Dans la cour était conservée jusqu'aux travaux de rénovation la tourelle du sous-marin Casabianca.

La Citadelle et le Palais des Gouverneurs sont classés au titre des Monuments historiques[77].

Édifices religieux

Liste des édifices religieux de Bastia.

Pro-cathédrale Sainte-Marie

_-_panoramio.jpg.webp)

La pro-cathédrale Sainte-Marie, rue de l'Espanade, édifiée à partir de 1495 et fortement remaniée au début du XVIIe siècle, se trouve en plein cœur de la citadelle. Derrière cette église, la chapelle Sainte-Croix connaît une ornementation intérieure exubérante. La chapelle a son trésor : le Christ des Miracles, que vénèrent par tradition les Bastiais les plus fervents, trouvé en 1428, flottant sur les eaux, par deux pêcheurs. Elle a été le siège du diocèse de Mariana et Accia entre 1570 et 1802.

La pro-cathédrale Sainte-Marie est classée au titre des Monuments historiques[78].

Église Saint-Jean-Baptiste (San Ghjuvà)

L'église Saint-Jean-Baptiste, rue Saint-Jean, est un des monuments les plus emblématiques de la ville de Bastia. Dominant le Vieux-Port, elle fut construite à partir de 1583. Trop petite pour accueillir les fidèles, elle fut démolie au milieu du XVIIe siècle pour faire place à un nouvel édifice.

« La chiesetta di S. Giovanni parocchiale di Terravecchia della Bastia non era congrua a tanto popolo ; però fu demolita ed in suo luogo si è data principio a una chiesa nova dedicata al medesimo Santo assai magnifica, nell’effettuazione della quale converrà al sicuro spendere gran denari, per la cui scarsezza l’opera tarderà ad avere la totale perfezione. »

— Annales de Banchero, ancien podestat de Bastia, publiées par l'abbé Letteron - Imprimerie et librairie Vve Eugène Ollagnier Bastia 1887 p. 175.

Dédiée à Saint Jean-Baptiste, elle arbore une haute et noble façade classique, en grande partie cachée par les immeubles voisins, et un intérieur baroque du XVIIIe siècle. Cette église possède en outre un mobilier remarquable, tels qu'orgue, chaire et tableaux de la collection du cardinal Fesch.

L'église Saint-Jean-Baptiste est classée au titre des Monuments historiques[79].

Oratoire de l'Immaculée Conception

L'oratoire de l'Immaculée-Conception., rue Napoléon, a été bâtie en 1611 par la confrérie de l'Immaculée Conception de Bastia. Remaniée en 1763 et 1806, elle présente des décors remarquables : voûte peinte au XIXe siècle et murs tendus de velours. Elle réunit, dans sa sacristie musée, de nombreuses pièces d’art religieux du XVe siècle et XIXe siècle provenant de sanctuaires de la ville.

L'église de la Conception est classée au titre des Monuments historiques[80].

Oratoire San Roccu

- Oratoire Saint-Roch de Bastia, rue Napoléon.

Oratoire Santa Croce

- Église Sainte-Croix, (derrière la cathédrale).

Église Saint-Charles Borromée (San Carlu)

Église Saint-Étienne de Cardo

L'église Saint-Étienne de Cardo, Strada di à Processio, a été construite en deux étapes : 1838 et 1875, à la place d'une ancienne église. L'église Saint-Étienne est inscrite au titre des Monuments historiques[81].

- L'église Saint-Joseph, rue Saint-Joseph.

- L'église Notre-Dame de Lourdes, rue José Luccioni.

- L'église de l'Annonciade, chemin de l'Annonciade.

- L'église, rue Sainte-Elisabeth.

- L'église Christ de Miracles, montée Montepada.

- L'église Notre-Dame des Victoires, rue Santa Madalena, de Lupino.

- L'église Saint-Pierre, avenue Paul Giacobbi de Montesoro.

- L'église Sainte-Marie, chemin de Scala Santa de Montserato.

- La chapelle San Angelo, rue du Docteur André Morucci.

- La chapelle du couvent Saint-Antoine, boulevard Benoît Danesi.

- La chapelle lycée Saint-Joseph, boulevard Benoît Danesi.

- La chapelle Saint-Paul Siloe, boulevard Hyacinthe de Montera.

- La chapelle, chemin de Casavecchie.

Témoins de Jéhovah

- La salle du royaume, rue Joseph Marie Multedo.

ZNIEFF

Bastia est concernée par deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de deuxième génération.

Étang, zone humide et cordon littoral de Biguglia Avec Biguglia, Furiani, Borgo et Lucciana, Bastia est concernée par la Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de 2e génération, objet de la fiche Étang, zone humide et cordon littoral de Biguglia (940004079)[82]. L'étang de Biguglia, aussi appelé étang de Chjurlinu, situé au sud de Bastia, est le plus vaste plan d'eau lagunaire de Corse (1 450 ha).

Crêtes asylvatiques du Cap Corse La ZNIEFF 940004076 (2e génération) nommée Crêtes asylvatiques du Cap Corse, englobe la quasi-totalité de la crête centrale du Cap Corse qui touche 20 communes. La zone comporte de nombreuses espèces de la faune et de la flore classées comme déterminantes[83].

Personnalités liées à la commune

- Domenico-Cesare Franceschetti (1776-1835), né à Bastia, général, aide-de-camp et confident de Joachim Murat.

- François Simon-Grandchamps (1746-1807), général français de la Révolution et de l’Empire, mort à Bastia.

- Jean-Pierre Maurice de Rochon (1749-1796), général français de la Révolution et de l’Empire, mort à Bastia.

- Ange-Pierre Moroni (1762-1835), général français de la Révolution et de l’Empire, mort à Bastia.

- Éloi Charles Balathier de Bragelonne (1771-1830), général français de la Révolution et de l’Empire, né à Bastia, mort à Versailles.

- Gabriel Gaspard Achille Adolphe Bernon de Montélégier (1780-1825), général français de la Révolution et de l’Empire, né à Romans et mort à Bastia.

- Salvatore Viale (1787-1861), écrivain corse, l'un des premiers à avoir écrit la langue corse.

- Joseph-Marie Farinole (1789-1887), général et le « dernier chevalier de Saint-Louis ».

- Michele Viale-Prelà (1807-1884), archevêque et cardinal italo-français du XIXe siècle et médecin du pape Pie VII.

- Vincent Benedetti (1817-1900), diplomate, principal artisan de la déclaration de la guerre franco-allemande de 1870

- Vincent-Marie Farinole (1832-1905), (fils du précédent) avocat, homme politique et sénateur de la gauche républicaine.

- Henri Rieunier (1833-1918), Ministre de la Marine.

- Charles Alerini (1842-1901), militant Anarchiste, né à Bastia, mort à Vinh (Tonkin).

- Hyacinthe de Montera (1876-1966), ancien maire de Bastia, grand résistant, magistrat

- Vincent de Moro-Giafferri (Xavier Étienne dit Vincent) (1878-1956), avocat et homme politique français.

- César Campinchi (1882-1941), avocat, ministre et homme d'État français, ministre de la marine et ministre des gouvernements Daladier et Reynaud entre autres en 1939 et 1940.

- François Piétri (1882-1966), homme politique.

- César Vezzani (1888-1951), une des voix les plus fameuses du XXe siècle, « Empereur des ténors » selon le tsar Nicolas II.

- Henri Martelli (1895-1980), compositeur français.

- Marie Reynoard (1897-1945), héroïne de la Résistance grenobloise.

- Jean Nicoli (1899-1943), grand héros de la Résistance.

- Paul Ortoli (1900-1979), amiral, Compagnon de la Libération[84]

- Jean L'Herminier (1902-1953), commandant du sous-marin Casabianca

- Armand Cesari (1903-1936), footballeur et capitaine du SC Bastia entre 1922 et le 21 janvier 1936 date de sa mort. Le stade de Furiani, anciennement nommé stade du Docteur Luciani fut renommé Stade Armand-Cesari en son honneur.

- Jean Zuccarelli (1907-1996), homme politique français, maire de Bastia de 1968 à 1989, député de la Corse de 1962 à 1967, en 1968, de 1973 à 1978 puis de la Haute-Corse de 1981 à 1986.

- Jean-Vitus Marcantei (1913-2012), juge de paix

- Pierre Griffi (1914-1943), grand héros de la Résistance.

- Roger Mathieu [85] (1914-1964), officier de la 2e DB, Compagnon de la Libération[86]

- Yves Lucchesi (1915-1947), officier pilote du Groupe de Bombardement “Lorraine”, Compagnon de la Libération.

- Tony Agostini (1916-1990), artiste peintre.

- Joseph Pasteur (1921-2011), journaliste et présentateur de télévision.

- Charles Ceccaldi-Raynaud (1925-2019), avocat et homme politique français.D'abord secrétaire général de la SFIO dans les Hauts-de-Seine, puis secrétaire général du RPR dans le même département il devint ensuite maire de Puteaux de 1969 à 2004,

- Yves Simonpaoli, dit Paoli (1928-), peintre et professeur en chirurgie dentaire.

- Gérard Mannoni (1928-), sculpteur français.

- Ernest Bonacoscia (1929-2017), estrésistant puis un militaire durant la Seconde Guerre mondiale, mort à Bastia.

- Angelo Rinaldi (1940-), romancier et critique littéraire élu à l'Académie française en 2001.

- Émile Zuccarelli (1940-), homme politique français, maire de Bastia de 1989 à 2014, Ministre des Postes et Télécommunications de 1992 à 1993, Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation de 1997 à 2000 et président d'honneur du Parti radical de gauche.

- Jean-Charles Marchiani (1946-, haut fonctionnaire et un homme politique français, ancien officier du SDECE (devenu DGSE en 1982) et proche de Charles Pasqua.

- Jean-Claude Tosi (1946-), footballeur professionnel.

- Georges Franceschetti (1948-), footballeur professionnel.

- Francis Mariani (1949-2009), parrain supposé du gang de la Brise de mer

- Charles Pieri (1950-), militant nationaliste corse, principal leader du Front de libération nationale de la Corse (FLNC) en Haute-Corse dans les années 1990.

- Jean-Paul Marcheschi (1951-), peintre et sculpteur

- Henry Padovani (1952-), premier guitariste du groupe The Police, fondateur de The Flying Padovanis, groupe de rock franco-britannique créé en 1979.

- Jacky Micaelli (1952-2017), chanteuse française.

- Richard Casanova surnommé « Charles » (1959-2008), membre et chef supposé du gang de la Brise de mer, soupçonné d'être l'un des auteurs du cambriolage de l'UBS (Union des banques suisses), le casse du siècle à Genève le 25 mai 1990.

- Jean-Marie De Zerbi (1959-), footballeur professionnel.

- Pascal Olmeta (1961-), footballeur professionnel, Vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 avec l'Olympique de Marseille, Finaliste de la Coupe d'Europe des Clubs Champions en 1991 avec l'Olympique de Marseille, vainqueur du Champion de France en 1991, 1992 avec l'Olympique de Marseille

- Paul Squaglia (1964-), footballeur professionnel.

- Stéphane Rossi (1964-), footballeur puis entraineur.

- Joseph Menconi (1965-), braqueur français et membre supposé du gang de la Brise de mer réputé pour ses évasions spectaculaires.

- Olivier Pantaloni (1966-), footballeur professionnel.

- Bertrand Cervera (1967-), violoniste, chef d'orchestre et professeur de musique.

- Gilles Simeoni (1967-), homme politique et avocat.

- Éric Fraticelli (1969-), surnommé aussi Pido humoriste et acteur.

- Cécile Lignot (1971-), est une athlète française, spécialiste du lancer du marteau ayant remporté trois titres de championne de France en 1994, 1997, 1999.

- Laurent Casanova (1971-), footballeur professionnel.

- Bruno Rodriguez (1972-), footballeur professionnel.

- François Modesto (1978-), footballeur professionnel.

- Francesca Antoniotti (1981-), présentatrice et chanteuse.

- Grégory Lorenzi (1983-), footballeur professionnel.

- Jean-Jacques Mandrichi (1984-), footballeur professionnel.

- Louis Poggi (1984-), footballeur professionnel.

- Gilles Cioni (1984-), footballeur professionnel.

- Chaouki Ben Saada (1984-), footballeur international tunisien.

- Jean-Louis Leca (1985-, footballeur professionnel.

- Gary Coulibaly (1986-, footballeur professionnel.

- Adil Rami (1985-), footballeur international français, né à Bastia le 27 décembre 1985, finaliste de l'Euro 2016 et remporte la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France.

- Anthony Lippini (1988-, footballeur professionnel.

- Eva Colas (1996), reine de beauté, 1re dauphine de Miss France 2018.

- Gilles Zerlini (1963-), écrivain.

- Bertrand Burgalat (1963-), musicien, compositeur, producteur, arrangeur.

Héraldique

|

Blasonnement :

D'azur à une forteresse d'argent maçonnée de sable terrassée de sinople. |

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Articles de revues

- Hélène Chaubin, « L'ambivalence patriotique : la Corse légionnaire », Annales du Midi, vol. 116, no 245, , p. 79-90 (ISSN 0003-4398, e-ISSN 2496-7068, lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ).  .

. - José Martinetti, « La difficile quête de centralité urbaine en Corse : l'affirmation d'un "axe tripolitain" Ajaccio-Corte-Bastia et l'émergence d'une nouvelle société urbaine », Cahiers de la Méditerranée, no 50, , p. 45-49 (ISSN 0395-9317, e-ISSN 1773-0201, lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ).  .

. - Francis Pomponi, « La ville coloniale comme ville intermédiaire : regards sur la Corse et la Sardaigne aux temps modernes », Cahiers de la Méditerranée, no 50, , p. 27-44 (ISSN 0395-9317, e-ISSN 1773-0201, lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ).  .

. - François Taillefer, « Bastia : Esquisse géographique », Revue de géographie alpine, vol. 29, no 3, , p. 449-470 (ISSN 0035-1121, e-ISSN 1760-7426, lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ).  .

.

Ouvrages généraux sur la Corse

- Pierre Antonetti, Histoire de la Corse, Paris, Robert Laffont, , 2e éd. (1re éd. 1973), 500 p. (ISBN 2-221-00306-3 et 2-221-06862-9).

- Jean-Marie Arrighi et Olivier Jehasse, Histoire de la Corse et des Corses, Paris, Perrin, coll. « Tempus » (no 509), , 2e éd. (1re éd. 2008), 726 p. (ISBN 978-2-262-02029-3 et 978-2-262-04254-7).

- Paul Arrighi et Francis Pomponi, Histoire de la Corse, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 269), , 9e éd. (1re éd. 1969), 128 p. (ISBN 978-2-13-051124-3, présentation en ligne).

- Robert Colonna d'Istria, Histoire de la Corse : Des origines à nos jours, Paris, Tallandier, coll. « Texto », , 2e éd. (1re éd. 1995), 320 p. (ISBN 979-10-210-3854-7, présentation en ligne, lire en ligne

).

).  .

. - Antoine-Marie Graziani, Histoire de la Corse : Des origines à la veille des Révolutions. Occupations et adaptations, vol. 1, Ajaccio, Éditions Alain Piazzola, , 576 p. (ISBN 978-2-364790-14-8).

- Antoine-Marie Graziani, Histoire de la Corse : Des Révolutions à nos jours. Permanences et évolutions, Ajaccio, Éditions Alain Piazzola, , 480 p. (ISBN 978-2-36479-107-7).

- Janine Renucci, La Corse, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 1981), , 7e éd. (1re éd. 1982), 128 p. (ISBN 978-2-13-051124-3, présentation en ligne).

- Antoine-Laurent Serpentini (dir.), Dictionnaire historique de la Corse, Ajaccio, Éditions Albiana, , 1026 p. (ISBN 2-84698-068-3, présentation en ligne).

- Michel Vergé-Franceschi (préf. Emmanuel Le Roy Ladurie), Histoire de Corse : Le pays de la grandeur, Paris, Les Éditions du Félin, , 629 p. (ISBN 978-2-86645-891-1).

Articles connexes

Liens externes

- Bases Mérimée, Palissy, Mémoire sur le site officiel du ministère français de la Culture

- Patrimoine de la commune sur le site du ministère français de la Culture (base architecture et patrimoine), photographies de Frères Neurdein, Georges Louis Arlaud, Guy Dauphin DRASSM, Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service de l'inventaire général de la Région Corse.

- Le service de l'Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine culturel de la Corse. Il a été transféré à la Collectivité Territoriale de Corse en janvier 2004, conformément aux dispositions de la loi du 22 janvier 2002

- Les Archives nationales conservent, sous la cote CP/F/14/17511/3, neuf plans du phare de Bastia élaborés de 1833 à 1908.

Notes et références

Notes

- La « Corse orientale alpine » est composée de terrains divers, issus d’un océan disparu appelé liguro-piémontais (océan Thétys dont l’âge est compris entre -170 à -60 Ma) et de ses marges continentales. L’âge des terrains de la Corse alpine va du Trias à l’actuel

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- François Taillefer 1941, p. 449.

- La Corse - Carte géologique simplifiée de la Corse - Centre de Géologie de l’Oisans p. 6.

- François Taillefer 1941, p. 456.

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau Fiuminale (Y7320540) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Toga (Y7321000) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Lupino (Y7320520) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Corbaia (Y7320500) » (consulté le ).

- Office de l'Environnement de la Corse - Les étages de végétation en Corse

- Itinéraires ViaMichelin

- Site officiel de la Société des Autobus Bastiais

- Port de Bastia Statistiques Portuaires 2011.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Bastia », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Pleyben - Châteaulin », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- François Taillefer 1941, p. 452.

- Francis Pomponi 1995, p. 29.

- François Taillefer 1941, p. 462.

- François Taillefer 1941, p. 450-451.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 107.

- Francis Pomponi 1995, p. 30.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 108.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 116.

- François Taillefer 1941, p. 458.

- François Taillefer 1941, p. 457.

- Francis Pomponi 1995, p. 31.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 117.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 126.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 130.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 131.

- Francis Pomponi 1995, p. 42.

- José Martinetti 1995, p. 46.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 141.

- Francis Pomponi 1995, p. 35.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 153.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 155.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 175.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 186.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 190.

- François Taillefer 1941, p. 463.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 205.

- Francis Pomponi 1995, p. 37.

- François Taillefer 1941, p. 464.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 211.

- François Taillefer 1941, p. 460.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 230.

- François Taillefer 1941, p. 467.

- François Taillefer 1941, p. 461.

- François Taillefer 1941, p. 465.

- Francis Pomponi 1995, p. 36.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 248.

- Hélène Chaubin 2004, p. 80.

- Hélène Chaubin 2004, p. 88.

- Hélène Chaubin 2004, p. 84.

- Robert Colonna d'Istria 2019, p. 54.

- Hélène Chaubin 2004, p. 89.

- José Martinetti 1995, p. 47.

- « Décret n° 2014-255 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Corse », sur www.legifrance.gouv.fr, (consulté le ).

- Hélène Chaubin 2004, p. 85.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Population par sexe, âge et nationalité - Niveau agrégé », sur Insee, (consulté le ).

- Site du musée de Bastia, sur musee-bastia.com.

- Le projet du musée de Bastia, sur musée-bastia.com.

- Aperçu des collections du musée de Bastia, sur musee-bastia.com.

- Notice no PA00099158, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00099162, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00099160, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00099159, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00125388, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « ZNIEFF 940004079 - Étang, zone humide et cordon littoral de Biguglia sur le site de l’INPN..

- ZNIEFF 940004076 - Crêtes asylvatiques du Cap Corse sur le site de l’INPN..

- Fiche biographique sur le site de l'Ordre de la Libération

- Ne pas confondre avec Roger Mathieu, peintre

- Fiche biographique sur le site de l'Ordre de la Libération