Campile

Campile est une commune française située dans la circonscription départementale de la Haute-Corse et le territoire de la collectivité de Corse. Le village appartient à la piève de Casacconi dont il est historiquement le chef-lieu, en Castagniccia.

| Campile | |||||

Vue du village. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Collectivité territoriale unique | Corse | ||||

| Circonscription départementale | Haute-Corse | ||||

| Arrondissement | Corte | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Marie Vecchioni 2020-2026 |

||||

| Code postal | 20290 | ||||

| Code commune | 2B054 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

185 hab. (2020 |

||||

| Densité | 19 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 42° 29′ 36″ nord, 9° 21′ 14″ est | ||||

| Altitude | 660 m Min. 76 m Max. 1 011 m |

||||

| Superficie | 9,79 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Bastia (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Golo-Morosaglia | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Corse

Géolocalisation sur la carte : Haute-Corse

| |||||

Géographie

Situation

Campile est l'une des treize communes du canton d'Alto-di-Casacconi, créé en 1973 par la fusion des anciens cantons de Campile et Campitello, dont les territoires équivalaient à ceux des anciennes pièves de Casacconi et de Costiera. Ces pievi occupent, de part et d'autre, la basse vallée du Golo, juste avant que le fleuve atteigne la plaine de la Marana.

Casacconi, dans laquelle est située Campile, se trouve en Castagniccia, au nord de la microrégion ; mais elle est hors du parc naturel régional de Corse et de son « territoire de vie » qui porte aussi le nom de Castagniccia.

Communes limitrophes

|

Campitello | Volpajola | Prunelli-di-Casacconi |  |

| Bisinchi | N | Monte | ||

| O Campile E | ||||

| S | ||||

| Crocicchia | Crocicchia | Monte Crocicchia |

Géologie et relief

Campile occupe le nord du massif du San Petrone, dans l'en deçà-des-Monts ou « Corse schisteuse » au nord-est de l'île. C'est une commune de l'intérieur, de montagne. Son territoire s'étend sur les pentes du Monte Castellare, son culmen à 1 011 m d'altitude, à cheval sur Bisinchi et sur Campile. Le village a été bâti sur un promontoire de l'arête rocheuse démarrant au Monte Castellare et déclinant jusqu'au fleuve en face de Barchetta sur la rive opposée. Il n'y a aucune plaine mais une quantité de petits vallons, verts, boisés, ceux de ruisseaux se jetant dans le Golo.

Hydrographie

Le réseau hydrologique est dense ; le territoire est parcouru par de nombreux ruisseaux qui prennent tous naissance sur la commune. Les principaux ont pour nom : ruisseau de Quercitane[1], ruisseau de Fontana Secca[2], ruisseau de Mazzone (ou Canali)[3], ruisseau de Curtinche[4] et ruisseau de Casacconi[5]. Ce dernier, le plus important et le seul à avoir sa source hors de la commune, est alimenté par les eaux des ruisseaux de Melo, Tripassa, Albericia et Larione. Tous sont tributaires du Golo.

Climat et végétation

La Castagniccia bénéficie de conditions climatiques tempérées et humides. Sur les hauteurs de la vallée, les châtaigneraies, présentes sous forme de vergers ou de taillis, dominent et couvrent environ 60 % de la surface du territoire. C’est dans ce secteur que la spécialisation castanéicole a été portée à son maximum de développement en Corse par le passé. Les chênaies très présentes, tendent à remplacer les châtaigneraies.

Plus bas dans la vallée, chênes verts et haut maquis se partagent le territoire.

Accès routiers

L'accès principal ou direct au village de Campile se fait depuis la route nationale 193. À la localité de Barchetta (Volpajola), après avoir franchi le Golo sur un remarquable pont, on emprunte sur une distance de 8 km la sinueuse route D 515.

La D 15 qui fait jonction avec la RN 193 à Barchetta, dessert Ortiporio et Penta-Acquatella avant de conduire dans le parc naturel régional de Corse dont l'entrée se situe à quelque 500 mètres avant le col de Saint-Antoine (Bocca di Sant' Antone). Haut-lieu historique de l'île, le couvent de Sant' Antone ruiné qui s'y dresse, avait abrité de nombreuses Consulte[Note 1].

Transports

La voie des Chemins de fer de Corse qui longe la RN 193 durant la traversée de la vallée du Golo, n'emprunte pas le terriotire communal de Campile. L'arrêt le plus proche se situe à Barchetta (Volpajola) où existait il n'y a pas longtemps encore une gare, désaffectée depuis l'an 2000.

Campile est une commune de montagne qui n'a ni façade maritime, ni plaine, elle n'a donc pas de port ni d'aérodrome. Le port de commerce le plus proche est celui de Bastia et l'aéroport le plus proche celui de Bastia Poretta.

Urbanisme

Typologie

Campile est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [6] - [7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bastia, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 93 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[9] - [10].

Campile a été construit à 2 km (distance orthodromique) au nord-est du Monte Castellare, à 572 m d'altitude, au lieu-dit San Petru devenu cœur du village. Autour du village, sont les 4 hameaux repris ci-dessous :

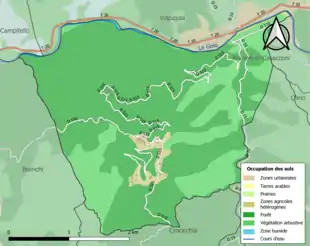

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (96,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (96,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (72,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (24,3 %), zones agricoles hétérogènes (3,3 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Campile village

Le village même se trouve au centre des lieux habités, présentant des habitations anciennes aux toits d'ardoise groupées, et des constructions plus récentes éparses. L'église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul, classée Monuments historiques, se trouve un peu à l'écart, sur un promontoire, lieu-dit San Pietro, face à une grande place autour de laquelle se trouvent des édifices divers, tous repris à l'Inventaire général du patrimoine culturel :

- un édifice abritant l'école et l'agence postale[13],

- une chapelle funéraire de la famille Gavini[14],

- l'ancienne école, actuellement immeuble à logements[15],

- le monument aux morts à l'architecture remarquable, érigé à l'emplacement de l'ancienne tour-clocher effondrée en 1918[16].

Canaghia

Canaghia, situé à 1 km « à vol d'oiseau » au N-NO du village, est un ancien village autrefois nommé Canagia, doté d'une petite chapelle Saint-Michel moyenâgeuse. Il est aujourd'hui un hameau de Campile, composé de maisons anciennes crépies, couvertes de lauzes (teghje), certaines en ruine, et d'autres plus récentes. S'y trouvent en bordure de route, un lavoir communal mais aussi une remarquable fontaine couverte, ornée d'œuvres pieuses, construite par un particulier du village.

Vergagliese

Vergagliese est le hameau au sud du village, sur la route D 515 conduisant à Crocicchia. Construit sur une arête rocheuse au cours du XVIIIe siècle ainsi que sa chapelle Saint-Antoine-de-Padoue, il offre un large panorama sur la plaine de Casinca et de découvrir la mer Tyrrhénienne par beau temps.

Costa

Le hameau de Costa se situe au sud-ouest du village. Il est construit aux flancs orientaux du Monte Castellare. S'y trouve la chapelle San Roccu du XVIIIe siècle.

Antibia

Antibia est un village féodal. Il se trouve entre Vergagliese et Costa, et à mi-hauteur des deux hameaux. Sa chapelle Notre-Dame de Lavasina, date de la même époque que les chapelles des hameaux voisins.

Vue du village de Campile.

Vue du village de Campile. Fontaine de Canaghja.

Fontaine de Canaghja. Lavoir à Canaghja.

Lavoir à Canaghja. Fontaine de San Petru.

Fontaine de San Petru.

Histoire

Préhistoire

À la période de l'âge du fer, le Casacconi était déjà occupé. Dans son ouvrage Histoire de Corse[17], Colonna de Cesari-Rocca parle de découvertes archéologiques et anthropologiques à Prunelli-di-Casacconi, commune limitrophe de Campile.

« Quant à la civilisation des armes de fer, elle s'est véritablement épanouie. C'est à elle que l'on doit les riches sépultures qui, à Prunelli-di-Casacconi et surtout à Cagnano, près de Luri, ont livré, avec de remarquables débris de squelettes, une foule de bijoux et d'ustensiles : fibules, bracelets, agrafes, creusets pour fondre le métal, perles en pâte de verre, boutons et appliques en or, peignes, chaînettes et pinces épilatoires, manches de poignards hallstattiens. »

— Colonna de Cesari Rocca chap. I p.8

Antiquité

Le site devait être occupé du temps des Romains. Ceux-ci, installés à Mariana, avaient colonisé petit à petit l'alentour, remontant le Golo et repoussant la population indigène. De même, à Aléria, ils avaient occupé la vallée du Tavignano jusqu'à Venicium.

Dans son ouvrage La Corse dans l'Antiquité et dans le Haut Moyen Âge, l'historien Xavier Poli s'est efforcé de nous éclairer sur cette période particulièrement négligée. Dans le chapitre "État de la Corse romaine", il a écrit :

« Les Licnini (Casacconi ?) établis au Sud des Cilebenses et à l'Ouest des Mariani occupaient le bassin moyen du Golo. Maîtres des pays de Casacconi et d'Ampugnani ils ont dû être refoulés vers la montagne, peuplant les cantons de Caccia et du Niolo »

— Xavier Poli chap. IV §3 p.62 - 63

.

Moyen Âge

En fin du XVe siècle, Campile faisait partie de la pieve de Casaconi Les lieux habités de la pieve avaient pour nom : l’Ulmo, li Prinelli, lo Carogno, Divina, lo Monte, la Ferlagia, le Filete, la Penta, Fornoli, Ortipolio, la Crosichia, Micoria, Sanvito, Antibia, Casefelce, Campire, la Canagia, Grampa[18].

Temps modernes

Vers 1520, la pieve de Casaconi comptait environ 2 000 habitants.

Au début du XVIIIe siècle, Casaconi était une pieve de la province de Bastia[Note 4]. Selon l'abbé Accinelli, la pieve di Casaconi comprenait les communautés de : Ortiporio avec 7 hameaux (425 hab.), Corticcia avec 6 hameaux (250 hab.), Campile avec 3 hameaux (307 hab.), Penta Aquatella et Monte avec 5 hameaux (591 hab.), Pruno et Prunelli (591 hab.)[19].

Durant la Grande révolte des Corses contre les Génois (1729-1769), les habitants du Casacconi ont activement participé aux évènements.

- 1730 - 22 au 26 février. Le gouverneur demande au révérend Casabianca, au docteur Limperani d'Orezza, au noble Ghjacintu Paoli de Rostino et à Ghjuvan Felice de Ficaja, de ramener à la paix les pieve d'Orezza, Ampugnani, Casacconi et Rostino[20].

- 1731 - 12 août. Le colonel Vela, à la tête de 800 hommes (Génois et habitants de Bastia et du Lota), soutenu par les troupes allemandes, attaque le Q.G. des patriotes à Cardo et le fort de Recipello. Les Corses décrochent rapidement ; ils ont quelques tués et blessés ; parmi les prisonniers : le père Bernardinu, de Casacconi, un des théologiens de la conférence d'Orezza.

- 1735 - 7 juillet. Malgré l'intervention de Rivarola, qui fait valoir la protection du roi d'Espagne, plusieurs pièves décident de se soumettre si l'on accorde une amnistie générale. Les procureurs du Casacconi sont reçus par Pinelli qui demande la modification de leurs procurations.

- 1738 - Une commission chargée de parcourir les pièves pour sévir contre les traîtres à la Nation, est créée. F. Cervoni, Ghj. Ghj. Castineta et Cosimu Bernardi, du Casacconi en font partie.

- 1742 - 24 décembre. Nouvelle consulte à Orezza. Y participent les représentants du Casacconi. Les pièves présentes informent le commissaire qu'elles acceptent volontiers de payer l'impôt (comme les y exhorte Girolamo Curlo, évêque d'Aléria également présent), mais seulement après avoir reçu satisfaction sur les demandes présentées par les trois ecclésiastiques.

- 1744 - Le père Léonard, de Port-Maurice, des Mineurs réformés, arrive à Bastia. Sa mission n'est pas seulement évangélisatrice, mais aussi politique ; elle a été obtenue par le gouvernement génois qui compte sur le succès du célèbre prédicateur pour ramener les Corses à l'obéissance. Le 14 juin il est dans le Casacconi.

- 1745 :

- 20 août : Les paceri[Note 5] convoquent une consulte à Orezza pour y prendre toutes décisions propres à éteindre les inimitiés. Les meurtres, insultes, et autres délits commis avant la consulte seront également punis avec la plus grande sévérité.

- 29 et 30 août : réunion d'une consulte au couvent d'Orezza, malgré son interdiction. Elle décide d'une tournée des paceri, assistés d'hommes en armes, pour obtenir ou imposer l'extinction des inimitiés. Cette tournée aura un plein succès.

- 5 septembre : les pieve d'Ampugnani et Casacconi, pourtant présentes à l'assemblée d'Orezza, se désolidarisent des autres pievi. Elles désignent leurs propres paceri et se déclarent opposées à ceux qui voudraient susciter des troubles contre la République.

Après la cession le 15 mai 1768 de la Corse à la France par les Génois. Casaconi devient pieve de Casacconi.

- 1789 - La Corse appartient au royaume de France.

- 1790 - Avec la Révolution française est créé le département de Corse avec Bastia comme préfecture.

- 1793 - An II. la Convention divise l'île en deux départements : Golo (l'actuelle Haute-Corse) dont fait partie Campile, et Liamone (l'actuelle Corse-du-Sud) sont créés. La commune porte le nom de Campile. La pieve de Casacconi devient le canton de Casacconi, dans le district de Bastia et dans le département d'El Golo.

- 1801 - Sous le Consulat[Note 6], la commune garde le nom de Campile, est toujours dans le canton de Casacconi, dans l'arrondissement de Bastia et le département d'El Golo.

- 1811 - Les départements d'El Golo et du Liamone sont fusionnés pour former le département de Corse.

- 1828 - Le canton de Casacconi prend le nom de canton de Campile (chef-lieu Campile)[21]

- 1852 : Sampiero Gavini, frère de Denis Gavini, tous deux originaires de Campile, est élu conseiller général du canton de Campile. La famille Gavini devient alors une des forces du clanisme en Corse.

Époque contemporaine

- 1954 - Le canton de Campile était constitué par les communes de Campile, Crocicchia, Monte, Olmo, Ortiporio, Penta-Acquatella et Prunelli-di-Casacconi.

- 1973 - Le canton d'Alto-Casacconi (chef-lieu Campitello) est créé avec la fusion imposée des anciens cantons de Campile et Campitello[18].

- 1975 - Le département de Corse est divisé en deux départements : Corse-du-Sud et Haute-Corse. Campile se situe désormais dans ce dernier.

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[22]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[23].

En 2020, la commune comptait 185 habitants[Note 7], en diminution de 2,63 % par rapport à 2014 (Haute-Corse : +5,98 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

L'école primaire publique la plus proche se situe à Barchetta, à 8,5 km, le collège d'enseignement général celui à Mezzana (Lucciana), distant de 20 km. Le lycée technique Paul-Vincensini à Montesoro/Bastia est distant de 34 km, le lycée du Fango (Giocante de Casabianca/Bastia) de 38 km.

Santé

Le centre hospitalier général de Bastia se situe à 35 km.

Le médecin le plus proche se trouve à Barchetta, localité distante de 8,5 km. L'infirmier le plus proche a son cabinet à Acquatella, village distant de 12 km.

Cultes

L'église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul relève du diocèse d'Ajaccio.

Le saint patron saint Pierre aux Liens est fêté le 1er août.

Randonnées

- Il existe un sentier de grande randonnée qui part du pont sur le Golo pour atteindre le Mare a mare Nord à Mazzola. Ce sentier suit la ligne de crête du massif du San Petrone, traverse le village Place de l'église et passe par Monte Castellare, Punta di a Mazza (1 041 m), Monte Piano (1 201 m), Col de Prato (985 m), la forêt de Santo-Pietro-D'Accia Nord longeant les flancs occidentaux du San Petrone à environ 1 500 m d'altitude, Punta di Favalta (1 404 m) et Monte Calleruccio (1 484 m).

- Existe aussi le sentier de randonnée Tra Paisoli e Montagna, un circuit en boucle qui fait le tour des lieux habités de la commune. Son départ se situe place de l'église.

Culture locale et patrimoine

Maisons remarquables

Sur un bâti de 231 maisons (INSEE), 87 ont été repérées et 30 étudiées. Toutes ces dernières sont reprises à l'Inventaire général du patrimoine culturel[25].

Elles ont été conçues en maçonnerie, schiste, moellon et enduit entre le XVIIe siècle et le XXe siècle ; leurs toits à longs pans sont couverts d'ardoise ou de tuile creuse mécanique.

Pont no 1

C'est un pont à quatre arches enjambant le Golo près du lieu-dit San Leonardo, qui data de la seconde moitié du XIXe siècle. Il a été remis en état au cours du XXe siècle. Son parapet métallique est récent. Il est utilisé sur le parcours de la route D 515 dont la jonction avec la RN 193 se situe à Barchetta (Volpajola). l est repris à l'Inventaire général du patrimoine culturel[26].

Pont no 2

C'est un pont à deux arches enjambant le ruisseau de Casacconi[5], près du lieu-dit San Leonardo, datant du XIXe siècle. Il a été remis en état au cours du XXe siècle. Son parapet métallique est récent. Il est utilisé sur le parcours de la route D 15 qui mène à Ortiporio ou à Prunelli-di-Casacconi par la D 110. Il est repris à l'Inventaire général du patrimoine culturel[27].

Ancienne école, actuellement immeuble à logements

Le bâtiment abritant l'ancienne école, a été érigé en 1939, sous la mandature de Jean-Antoine Pasqualini, maire de Campile de 1929 à 1943 (inscription portée sur l'édifice). Il a été transformé au cours du quatrième quart du XXe siècle en immeuble à logements. Il est repris à l'Inventaire général du patrimoine culturel[15].

Ancienne maison, actuellement mairie et poste

Cette ancienne et grande maison du XIXe siècle (?), qui se situe au lieu-dit San Pietro, face à l'église paroissiale, a été remaniée au cours du XXe siècle pour servir de mairie et de bureau de poste. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[13].

Fontaine Gavini

Cette fontaine a été érigée en 1917 et sommée du buste de Denis Gavini[28], préfet du Second Empire. Elle se trouve sur une placette à l'entrée du village de Campile par la D158, depuis la vallée du Golo. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[29].

La famille Gavini fut très représentative du clanisme corse.

Monument aux morts

Le monument aux morts des guerres 1914-1918, 1939-1945 et de la guerre d'Algérie a été bâti sur l'emplacement de l'ancienne tour-clocher de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, effondrée en 1918. Il est repris à l'Inventaire général du patrimoine culturel[16].

Autres

- Un séchoir à châtaignes, remise agricole, du XIXe siècle[30].

- Un séchoir à châtaignes, four à pain du XIXe siècle[31].

- La fontaine San Petru, de construction récente, sur la place de l'église.

- Le lavoir de Canaghia, de construction récente.

Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul

L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, de style baroque, érigée sur la place du village, est dédiée à saint Pierre et saint Paul. Dédiée initialement à saint Pierre, puis à saint Paul en 1659, elle date du XVIIe siècle. Le 31 août 1717 l'interdit jeté sur cette église fut levé par l'archidiacre Andrea Antonio, vicaire général du diocèse d'Accia et Mariana. Les travaux reprirent et l'église fut terminée en 1766 comme inscrit sur le mur droit extérieur. Les décors intérieurs furent achevés en 1770. Dans la voûte est inscrit, dans une sorte de coquille enrichie de motifs végétaux : AD 1770 TU ES PETRUS ET SUPER HANS PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM AM.

Le clocher actuel, accolé à l'église, fut construit au début du XXe siècle, après l'effondrement le 3 mars 1918 de l'ancien plus haut clocher de Corse (quatre étages, 57 m avec la croix) qui se trouvait à une dizaine de mètres de l'église. En 1931, monseigneur Rodié, évêque d'Ajaccio, baptise les trois cloches fondues à Campile, sous les noms de Sainte-Marie (530 kg), Saint-Pierre (260 kg) et Saint-Paul (190 kg). Le même jour, l'évêque inaugure le monument aux morts érigé sur l'emplacement de la tour-clocher. En 1954, le clocher est surélevé d'un étage et la cloche Sainte-Marie fêlée, remplacée. En 1992 la coupole est refaite, pour être en conformité avec l'architecture baroque de la façade principale. Sur son côté principal, le clocher est doté d'une horloge.

L'édifice, de plan allongé, mesure 32 m de long sur 16 m de large. Il comporte trois nefs, séparées par des piliers, et huit chapelles latérales. Sur la nef de droite sont visibles quelques fragments des anciennes fresques qui ont été recouvertes de stucs. Le transept comprend la chapelle du Rosaire à droite et celle du Sacré-Cœur à gauche. Les ouvertures consistent, sur la façade principale, en une porte centrale et deux portes latérales, toutes surmontées d'une fenêtre de forme fréquente sur les façades des églises baroques en Corse : carré ou rectangle auquel sont accolés deux demi-cercles au-dessus et en dessous. Celle dans l'axe de la porte centrale, plus grande, surmonte une niche destinée à recevoir la statue du saint patron, en l'occurrence saint Pierre. Au-dessus de la fenêtre centrale se trouve une niche plus petite, vide aussi. Sur le côté se situe une porte, et à l'abside, une grande fenêtre centrale placée au-dessus des deux petites fenêtres latérales.

À l'intérieur, on peut admirer La Vierge aux raisins offerte par l'empereur Napoléon III et le tableau du maître-autel Le Christ en croix adoré par des apôtres du XVIe siècle. S'y trouvent d'autres tableaux :

- Saint Nicolas qui proviendrait, selon la tradition orale, de l'église Saint-Nicolas détruite par les Génois lors de la guerre contre Sampiero Corso (1554-1569) ;

- Saint Jean-Baptiste enfant, offert par le musée Fesch d'Ajaccio ;

- Le Christ en dérision ;

- La Sainte Famille ;

- La mort de saint Bruno offert par l'État ;

- Sainte Madeleine ;

- La lapidation de saint Étienne ;

- Le Christ en croix.

L'édifice religieux est classé Monuments historiques[32].

Vue du chevet.

Vue du chevet. Tiare papale et clés de saint Pierre.

Tiare papale et clés de saint Pierre. Intérieur de l'église.

Intérieur de l'église. Chœur.

Chœur. Fenêtre façade principale.

Fenêtre façade principale. Fenêtre du chevet.

Fenêtre du chevet.

Chapelle Saint-Michel

La chapelle San Michele qui se situe au lieu-dit « Canaghia », date du milieu du Moyen Âge. Elle se présente comme la plupart des petits édifices religieux de l'époque pisane, soit d'un plan allongé à nef unique, prolongée par une abside voûtée en cul-de-four et toit couvert d'ardoise. Elle a été mentionnée en ruine dans le rapport de la visite pastorale effectuée en 1646 par monseigneur Marliani, évêque du diocèse de Mariana et Accia. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[33].

Chapelle Saint-Antoine de Padoue

La chapelle qui se situe au lieu-dit « Vergagliese », pourrait dater de la première moitié du XVIIIe siècle. L'édifice figurait sur le plan terrier dressé en 1776. Elle a été remanié au cours du XIXe siècle et remis en état en 1997, comme l'indique la date portée sur le chevet.

L'édifice est de plan allongé à chevet plat, formé d'une nef unique et d'un chœur voûtés en berceau à lunettes, avec la présence d'un campanile à baie libre. Son toit à longs pans est couvert d'ardoise. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[34].

Chapelle Saint-Roch

La chapelle San Roccu qui se situe au lieu-dit Costa, pourrait dater de la première moitié du XVIIIe siècle. L'édifice figurait sur le plan terrier dressé en 1776. Elle a été remanié au cours du XIXe siècle et remis en état en 1997, comme l'indique la date portée sur le chevet.

L'édifice est de plan allongé, formé d'une nef unique et d'un chœur voûté en berceau à lunettes, avec la présence d'un clocher-porche. Son toit à longs pans est couvert d'ardoise. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[35].

Chapelle du Sacré-Cœur

La chapelle qui se situe au lieu-dit Canaghia, date de 1810, année gravée sur le linteau de la porte latérale. Elle a été remise en état au cours du siècle dernier.

L'édifice est de plan allongé, formé d'une nef unique voûtée en berceau à lunettes, et d'un chœur, prolongée par une abside voûtée en cul-de-four. Présence d'un campanile à baie libre. Son toit à longs pans est couvert d'ardoise. Elle a été récemment restaurée. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[36].

Chapelle Notre-Dame de Lavasina

La chapelle qui se situe au lieu-dit Antibia, pourrait dater de la première moitié du XVIIIe siècle. L'édifice figurait sur le plan terrier dressé en 1776. Elle a été remaniée au cours du XIXe siècle.

L'édifice, de plan allongé, est formé d'une nef unique voûtée en berceau à lunettes, et d'un chœur, prolongée par une abside voûtée en cul-de-four. Présence d'un campanile à baie libre et toit à longs pans couvert d'ardoise. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[37].

Chapelle des familles Mariotti et Pasqualini

La chapelle de plan allongé avec toit d'ardoise construite en 1868 (date portée sur l'édifice) au lieu-dit Torra, comporte une crypte. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[38].

Chapelle des familles Graziani et Mattei

La chapelle de plan centré couverte d'un dôme polygonal en ardoise, au lieu-dit Cimbalone, a été construite au XIXe siècle. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[39].

Chapelle des familles Lorenzi et Giampietri

La chapelle funéraire au lieu-dit San Pietro, de plan massé, couverte d'un dôme polygonal en ardoise, a été construite en 1927. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[40].

Chapelle à Vergagliese

La chapelle funéraire au lieu-dit Vergagliese, de plan allongé, couverte d'un dôme rectangulaire couvert d'ardoise, a été construite en 1848. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[41].

Chapelle de la famille Gavini

Située au lieu-dit San Pietro, La chapelle funéraire est de plan allongé, avec un dôme polygonal, couverte en lauzes et matériau synthétique en couverture. Elle date du XIXe siècle. Elle a été restaurée en 2015. La chapelle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[14].

ZNIEFF

- Châtaigneraies de la petite Castagniccia

Campile est concernée par la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique Châtaigneraies de la petite Castagniccia qui couvre tout ou partie des territoires de 43 communes de Haute-Corse.

Ce vaste espace protégé de 10 559 ha est repris à l'Inventaire national du patrimoine naturel sous la fiche ZNIEFF 940004146 - Châtaigneraies de la petite Castagniccia[42].

Personnalités liées à la commune

- Charles-Timoléon Pasqualini (Campile 1840-1866). Chirurgien de Marine (1858-1864). Excellent poète de langue française "apprécié" par Jean Aicard, Victor de Laprade et Victor Hugo (cf "Choses du siècle et choses du cœur")[43].

- Pietro Trapassi, dit Metastasio (Rome 1698 - Vienne 1782). Poète italien. On l’a dit fils d’un Trapassi Felice de Campile.

- Famille Gavini.

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes de la Haute-Corse

- Liste des monuments historiques de la Haute-Corse

- Piève de Casacconi

- Microrégions de Corse

- Famille Gavini

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie de Campile

Notes et références

Notes

- Au cours de la consulte du 15 juillet 1755, Pascal Paoli fut proclamé général du royaume de Corse

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- La province de Bastia était divisée en pièves de Lota, de Pietrabugno, d'Orto, de Marana, de Casinca, de Tavagna, de Moriani, de Casacconi, d'Ampugnani, d'Orezza, de Bigorne, de Rostino, de Pietralba et de Caccia

- Les paceri œuvraient pour la paix

- La loi du 28 pluviôse an VIII (19 février 1800) porte sur l'administration locale. Elle conserve les départements hérités de la Révolution mais elle redécoupe les divisions intérieures. Les districts deviennent des arrondissements, la commune est définie et le canton créé. À chaque niveau on trouve un fonctionnaire public (nommé) ainsi qu'une assemblée consultative (élue)

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau (Y7211080) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau (Y7211100) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Mazzone (Y7211160) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau (Y7211180) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Casacconi (Y7210540) » (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Pleyben - Châteaulin », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Notice no IA2B000569, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000568, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000570, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000147, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Colonna de Cesari-Rocca et Louis Villat in Histoire de Corse Ancienne librairie Furne, Boivin & Cie Éditeurs - Paris 1916

- Corse : Éléments pour un dictionnaire des noms propres

- Francesco Maria Accinelli in L’histoire de la Corse vue par un Génois du XVIIIe siècle - Transcription d’un manuscrit de Gênes - ADECEC Cervioni et l’Association FRANCISCORSA Bastia 1974

- Antoine-Dominique Monti in La Grande révolte des Corses contre Gênes ADECEC 1979

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no IA2B000145, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000605, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000606, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2B000648, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000587, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000189, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000187, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00099177, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000592, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000591, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000590, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000589, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000588, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000594, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000593, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000148, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2B000186, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Châtaigneraies de la petite Castagniccia sur le site de l'INPN

- Éléments pour un dictionnaire des noms propres Corse A-D. Monti ADECEC