Saint-Florent (Haute-Corse)

Saint-Florent (en corse : San Fiurenzu, en italien : San Fiorenzo) est une commune française située dans la circonscription départementale de la Haute-Corse et le territoire de la collectivité de Corse.

| Saint-Florent | |

Vue du quartier du port de Saint-Florent. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Collectivité territoriale unique | Corse |

| Circonscription départementale | Haute-Corse |

| Arrondissement | Calvi |

| Intercommunalité | Communauté de communes Nebbiu - Conca d'Oro |

| Maire Mandat |

Claudy Olmeta 2020-2026 |

| Code postal | 20217 |

| Code commune | 2B298 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Florentins |

| Population municipale |

1 688 hab. (2020 |

| Densité | 94 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 42° 40′ 55″ nord, 9° 18′ 07″ est |

| Altitude | Min. 0 m Max. 356 m |

| Superficie | 17,98 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Biguglia-Nebbio |

| Localisation | |

Géographie

Situation

Saint-Florent se situe dans le Nebbio, microrégion à la base occidentale du Cap Corse. Capitale de l'ancienne province de Nebbio, l'ancienne cité génoise est bâtie au fond du golfe de Saint-Florent.

- Communes limitrophes

Géologie et relief

Saint-Florent est une commune du littoral occidental de l'île, sur la façade maritime du Nebbio, située en « Corse schisteuse » au nord-est de l'île, dans l'En-Deçà-des-Monts.

Son territoire est composé de deux parties, situées de part et d'autre de la ville.

- La partie occidentale est la bande littorale du secteur oriental du désert des Agriates, une zone collinaire composée de roches anciennes granitiques et dominée par le monte Revinco (356 m), allant d'une zone humide comportant l'étang du Loto et l'étang de Panecalellu, jusqu'à la plage de la Roya. Elle comporte aussi la zone humide de l'embouchure du Fiume Santu.

- Au sud-ouest, ce territoire est chevauché par le terrain militaire de Casta Nord. S'y trouve un dolmen classé.

- La partie orientale représente le secteur littoral de la Conca d'Oro, une fertile cuvette naturelle dite encore « plaine d'Oletta », issue de dépôts marins formés au Mésozoïque. C'est une zone géologique sédimentaire du secondaire, avec des collines calcaires aux sommets arrondis et au travers desquelles la Strutta a creusé son lit, créant des falaises blanches érodées avant de se jeter à la mer au lieu-dit Olzu. Le mont Sant'Angelo « à cheval » sur Saint-Florent et Poggio-d'Oletta, en est le culmen avec 354 m d'altitude.

- Du côté mer, plage de l'Ospedale, se trouve emprisonné le poudingue de Saint-Florent. Il correspond à une plage fossile de galets roses datant de la fin du Tertiaire ou du début du Quaternaire.

« Au Néogène, la mer arrivait sur le littoral oriental de la Corse à Bonifacio, à Aléria, dans la plaine maritime de Biguglia, aujourd'hui recouverte d'alluvions. Elle contournait la presqu'île du Cap et par un golfe elle pénétrait de Saint-Florent à San Gavino-di-Tenda, golfe dans lequel on ne trouve aujourd'hui les sédiments néogènes, par suite d'effondrement, que sur le bord oriental. »

— D. Hollande in Géologie de la Corse, p. 239.

Néogène du golfe de Saint-Florent

Les sédiments formaient alors une bande continue sur le littoral du bord oriental de ce golfe, qui commençaient au Nord de la marine de Farinole et allaient jusqu'au mont de Sylva mara. Toutefois cette bande était coupée par plusieurs petites cluses qui laissaient passer les ruisseaux de Seraggio, de Ficajolo, de Poggio et de l'Aliso ; elles isolaient une série de petites collines dont la plus haute est le monte Sant' Angelo (354 mètres). À l'est, leur versant est à pic ; l'on y trouve de grandes falaises creusées de nombreux abris sous roche que l'homme néolithique a fréquentés. À l'ouest, ces collines néogènes sont disposées suivant un plan incliné qui va jusqu'à la mer, sauf pour le mont Sant' Angelo qui forme avec le rocher de Saint-Florent un pli synclinal.

Le Néogène du bassin de Saint-Florent est composé de la superposition de plusieurs dépôts. Il débute par une agglomération de cailloux de terrains divers empâtant des huîtres (Ostrea Gingensis Schloth., Ostrea Boblayei Desh).

« Sur ces premiers sédiments néogènes, il y a de la mollasse de couleur grisâtre ou jaunâtre, le plus souvent en masse compacte, mais quelquefois en bancs assez régulièrement inclinés de l'est à l'ouest. Cette mollasse est pauvre en fossiles. Au-dessus on trouve une épaisseur assez forte de mollasse jaunâtre qu'on exploite comme pierre de taille ou pour la décoration des tombeaux. Reposant sur cette mollasse jaune en est une autre, blanche, à l'état de marno-calcaire et dont quelques bancs sont riches en échinides Cet horizon fossilifère est recouvert par une mollasse jaunâtre disposée en masse compacte, et sur elle on trouve de nouveau de la mollasse blanche, mais avec la particularité de contenir quelques galets provenant soit des schistes lustrés, soit de la région cristalline. Au-dessus de ces derniers bancs commence la série des mollasses calcaires généralement blanches et dures, alternant avec des bancs de poudingue à galets nombreux de roches semblables à celles de la région cristalline de l'île, soit : granite, porphyre, gabbro, granulite, microgranulite, protogine, etc. ; d'autres provenant des schistes lustrés, soit à l'état de schistes verts amphiboliques, de calcaires phylliteux, de schistes talqueux, etc. »

— D. Hollande in Géologie de la Corse, p. 249-250.

Les galets rouges de Saint-Florent

« Le rivage du golfe de Saint-Florent est comme émaillé de milliers de jolis cailloux roulés et les vagues qui viennent les baigner lentement en font merveilleusement ressortir les brillantes couleurs. »

— Antoine Claude Valery in Voyages en Corse, à l'île d'Elbe et en Sardaigne, 1837

La ville de Saint-Florent est construite sur un rocher de mollasse calcaire alternant avec des poudingues à galets de porphyres, etc. Au nord, ce rocher supporte la citadelle. Il importe de remarquer, situés sur le bord de la mer, la présence des galets de granite, de porphyres rouges et d'autres roches cristallines semblables à celles que l'on rencontre dans les régions élevées du Tartagine, de l'Asco ou du Golo qui semblent représenter la limite orientale des bancs de poudingues à galets de porphyres et autres roches de la région cristalline du rocher de Saint-Florent. Leur présence « est bien faite pour surprendre le géologue qui étudie ces sédiments néogènes, le golfe de Saint-Florent et le bassin d'alimentation des différents ruisseaux qui s'y rendent en étant totalement privés. L'arrivée de l'un de ces trois cours d'eau dans le golfe de Saint-Florent ne pouvant être acceptée, on remarquera qu'au moment de la formation de ces poudingues on était à la fin du Burdigalien et qu'alors la Corse n'était pas l'île que nous connaissons maintenant. La région cristalline était de beaucoup plus étendue et encore réunie aux Maures et à l'Estérel »[1].

Et D. Hollande de conclure : « Il est donc probable qu'un cours d'eau descendant de cette presqu'île arrivait alors sur le bord occidental du golfe de Saint-Florent, d'où les galets amenés par lui ont pu être entraînés dans le fond du golfe, disséminés d'abord dans les mollasses, puis, la profondeur des eaux ayant, diminué par suite du remblaiement, des mouvements négatifs étant survenus à la fin du Burdigalien, des bancs de poudingue alternant avec des mollasses ont pu être formés. »

- La façade maritime

La côte est baignée par les eaux du golfe de Saint-Florent, entre la plage de Loto partagée avec la commune de Santo-Pietro-di-Tenda à l'ouest, et l'embouchure du ruisseau de La Strutta au lieu-dit Olzu à l'est. Elle comprend, d'ouest en est, la punta Cavallata, l'îlot a Pignata, la punta Mortella avec le phare éponyme et la tour génoise ruinée, l'embouchure du Fiume Santu, la punta di Cepo, les îlots de Stitinu, l'anse de Fornali et le phare éponyme, la punta di i Frati, la plage de sable de la Roya et son îlot, l'embouchure de l'Aliso dans le port de plaisance de Saint-Florent, la tourelle du Tignosu signalant un danger à la sortie du port, la plage de galets roses de l'Ospedale avec un blockhaus.

Au Moyen Âge, plusieurs endroits de la côte des Agriates servaient d'abri ; s'y trouvaient un port appelé Lucchinese, excellent pour les petites embarcations et qui tient lieu de chantier, le port ou calangue de Fornoli, qui peut recevoir des galères et des galions ; puis Stagno Buio, Fiume Santo et la Mortella, qui est le port des gros navires, et Cavallata[2]. Durant des siècles y débarquaient les gens du Cap Corse venant travailler les fertiles terres des Agriates.

Hydrographie

L'Aliso est un petit fleuve côtier (fiume) qui prend naissance sous San-Gavino-di-Tenda, l'un des villages du Haut-Nebbio, et qui traverse la fertile plaine d'Oletta appelée Conca d'Oro. Il se jette dans le port de plaisance.

Les principaux autres cours d'eau sont :

Climat et végétation

Saint-Florent possède un climat méditerranéen. La température moyenne annuelle s'élève à 15,5 °C et on y compte environ cinq jours de gel par an. Les vents y sont fréquents, souvent violents, la pluviométrie abondante (749,3 mm), mais on compte toutefois une moyenne de 340 jours de soleil par an.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température moyenne (°C) | 9,1 | 9,4 | 10,8 | 12,9 | 16,3 | 20 | 23,2 | 23,3 | 20,6 | 17,1 | 12,9 | 10,1 | 15,5 |

| Précipitations (mm) | 61,6 | 88 | 74,9 | 66,3 | 43,2 | 31,5 | 15 | 33,9 | 51,2 | 106,9 | 87,6 | 89,1 | 749,3 |

Au début du XVIe siècle, Mgr Agostino Giustiniani, évêque de Nebbio, écrivait dans son Dialogo :

« Bien que bâtie sur une éminence, Nebbio était protégé contre les courants d'air qui débouchent de deux gorges et causent, un froid si vif à Saint-Florent, comme on peut le constater. C'est pour cette raison qu'à Nebbio, l'hiver comme l'été, la température est plus égale qu'à Saint-Florent. »

— Mgr Agostino Giustiniani in Description de la Corse, traduction de Lucien Auguste Letteron in Histoire de la Corse, Bulletin de la Société des sciences historiques & naturelles de la Corse – Tome I - 1888. p. 14

Accès routiers

La ville de Saint-Florent se trouve à 24 kilomètres à l'ouest de Bastia, entre le Cap Corse et le désert des Agriates. Elle est traversée dans son centre place des Portes, par la route D 81 reliant Bastia à la RN 197 dite Balanina, la jonction des deux routes étant située à Pietre Moneta (Urtaca), via le désert des Agriates.

- La D 81 dans la traversée de la commune

À l'est de la ville, la route D81 porte le nom de « promenade Dominique-Vincenti » puis celui de route de Bastia. Dans la traversée de la ville, elle est la rue Principale. Elle devient route de Calvi à partir du giratoire du « Pont de Fer ».

La D 82 relie Saint-Florent, depuis le rond-point dit du Pont de Fer, à la RN 193 à Ortale de Biguglia. Elle dessert la plaine d'Oletta, plaine alluviale jadis riche et prospère qui se trouve au centre du Nebbio et que l'on appelle aujourd'hui encore la Conca d'Oro.

La ville est distante[8] de :

- 6 km de Patrimonio ;

- 10 km d'Oletta ;

- 11 km d'Olmeta-di-Tuda ;

- 16 km de Santo-Pietro-di-Tenda ;

- 17 km de Murato ;

- 19 km de Nonza ;

- 23 km de Biguglia ;

- 24 km de Bastia ;

- 45 km de L'Île-Rousse ;

- 60 km de Cervione ;

- 68 km de Rogliano ;

- 68 km de Calvi ;

- 75 km de Corte ;

- 83 km d'Aléria ;

- 135 km de Vico ;

- 153 km de Porto-Vecchio ;

- 154 km d'Ajaccio ;

- 181 km de Bonifacio ;

- 189 km de Sartène ;

- 191 km de Propriano.

Transports

Saint-Florent est desservie par une ligne régulière de bus Bastia - Saint-Florent de l'entreprise locale Autocars Santini, tous les jours de l'année, sauf les dimanches et jours fériés. De Saint-Florent les bus de la même entreprise permettent les mois de juillet et d'août un aller-retour sur L'Île-Rousse éloignée de 47 km.

La ville est distante par route, de 24 km du port de commerce de Bastia et de la gare des CFC de Bastia, et de 31 km de l'aéroport de Bastia Poretta, qui sont les plus proches.

Urbanisme

Typologie

Saint-Florent est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [9] - [10] - [11]. La commune est en outre hors attraction des villes[12] - [13].

La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[14]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[15] - [16].

Jusqu'en 1848, le nom officiel était en italien San Fiorenzo.

Nichée au fond de son golfe, la ville de Saint-Florent, avec son port de pêche et de plaisance, est à l'entrée des Agriates et de la renommée plage de Saleccia (Santo-Pietro-di-Tenda), ainsi qu'à proximité des vignobles de Patrimonio. Petit paradis lové au pied du Cap Corse occidental, Saint-Florent est devenu l'une des stations balnéaires les plus courues de l'île. Festivals, vignobles et plages remarquables lui ont même valu le surnom de « petit Saint-Tropez ».

La cité a été construite dans les années 1440 au pied de la citadelle, sous sa protection. Elle renfermait un couvent de Franciscains depuis longtemps détruit. Elle est aujourd'hui la vieille ville avec l'église Saint-Anne du XVIIIe siècle donnant sur la place Doria, des maisons « les pieds dans l'eau », et un port de plaisance qui s'est développé jusqu'au Pont de fer sur l'Aliso. Habitations et commerces nouveaux se construisent vers l'est, le long de la promenade Dominique-Vincenti » et de la route de Bastia, jusqu'à Olzu. Côté ouest, les Agriates propriété du Conservatoire du littoral sont en zone protégée, inconstructible.

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (76,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (76,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (56,3 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (20,1 %), zones urbanisées (8,5 %), zones agricoles hétérogènes (7,5 %), cultures permanentes (3,2 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,8 %), eaux maritimes (1,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,9 %), prairies (0,5 %)[17].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[18].

Histoire

Préhistoire

L'archéologie signale que ce territoire était déjà occupé au Néolithique ancien. Les chroniqueurs parlent de l'existence, à un kilomètre à l'ouest de la cité actuelle, de la ville romaine de Cersunum. Par ailleurs, à environ un kilomètre au sud-ouest du monte Revinco dans les Agriates, sur la commune de Santo-Pietro-di-Tenda, se trouve un dolmen classé MH.

Antiquité

« Dans le Nebbio se trouvait autrefois la ville appelée également Nebbio ; elle était bâtie à un demi-mille de S. Florent, sur une petite éminence où l'air est beaucoup plus sain qu'à S. Florent. On voit encore les restes de cette ville ; l'église est restée entière. C'est un édifice aux magnifiques proportions tout en pierres blanches, dans lequel les règles l'architecture sont bien observées ; on peut conjecturer que c'est une construction pisane. Il ne faut pas s'étonner que l'air ait été sain dans cette ville, quoique très rapprochée de S. Florent où l'air est loin d'être aussi bon. »

— Mgr Agostino Giustiniani in Dialogo, traduction de Lucien Auguste Letteron in Histoire de la Corse - Description de la Corse, Bulletin de la Société des sciences historiques & naturelles de la Corse – Tome I - 1888. p. 13

Il s'agit de l'antique « Nebbio », qui a donné son nom à la micro-région ainsi qu'à l'évêché dont la cité était le siège, avec la cathédrale romane Santa-Maria-Assunta.

Par ailleurs, lors des travaux de fortification de Saint-Florent en 1553, une nécropole romaine a été mis au jour.

« Pendant qu'on travaillait aux ouvrages de Saint-Florent et que l'on creusait la terre pour faire de gros bastions, on trouva, à moins de deux palmes au-dessous du sol, un nombre infini de vases d'argile, assez longs et assez hauts pour contenir une personne qui aurait dépassé un peu la taille ordinaire. Tous ces vases étaient fermés. On m'a dit qu'en les brisant on trouva dans plusieurs des ossements humains ; on m'a dit encore mais sans l'assurer aussi positivement que sur quelques-uns de ces vases ou de ces tombeaux, on voyait des inscriptions latines indiquant qu'au temps où elles furent gravées avait eu lieu une bataille dans laquelle avaient péri bien des milliers d'hommes. Mais je ne crois pas qu'on trouve dans l'histoire quelque renseignement à ce sujet. »

— Marc' Antonio Ceccaldi in Chronique - traduction de Abbé Letteron in Histoire de la Corse Tome II - Bastia Imprimerie et librairie Ollagnier - 1890. p. 75-76

Moyen Âge

Saint-Florent fut fondée par les Génois au XVIe siècle. Mais dès 1440, une citadelle est bâtie afin de résister aux assauts aragonais, français et ottomans.

C'était un bourg entouré d'une enceinte qui abritait près trois cents feux répartis entre Terravecchia et Terranova, avec un faubourg au midi. Existait un couvent de Mineurs abandonné au XVe siècle. L'unique tour, ou château de S. Florent, qui se situait à moins d'un demi-mille de terre en face de l'îlot de la Roya, devait sans doute garder les salines voisines de la Roya où l'on faisait chaque année un peu de sel, détruites au début du XVIe siècle. La terre de Saint-Florent fut la première qui se donna à l'Office de Saint Georges, en l'an 1483. Elle jouissait à Gênes et en Corse de nombreuses franchises et exemptions.

« Les habitants étaient agriculteurs, pêcheurs, marins ; quelques-uns faisaient un peu de commerce. L'air du pays lui-même n'est ni mauvais ni épais, mais il est humide, contrairement à la nature du sol qui est montagneux ; cette humidité est causée par plusieurs gorges et par les étangs voisins. »

— Mgr Agostino Giustiniani in Dialogo, traduction de Lucien Auguste Letteron in Histoire de la Corse - Description de la Corse, Bulletin de la Société des sciences historiques & naturelles de la Corse – Tome I - 1888. p. 16

Chaque année arrivait un nouvel officier qui était la fois gouverneur et podestat. Il administrait la justice en compagnie de quatre consuls pris parmi les gens du pays ; ce tribunal n'avait de juridiction que sur les seuls habitants de Saint-Florent. Ceux-ci étaient exemptés de tailles, au même titre que ceux de Calvi, Biguglia et Bastia.

- 1438 - Tommasino de Campofregoso, doge de Gênes, pour mettre un terme aux luttes que se livraient les deux frères Giovanni et Nicolò de Montalto contre Luciano de Casta et Opicino Leccitano, envoya dans l'île comme gouverneur Janus, son neveu..

- 1440 - Janus peupla et fortifia la terre de Saint-Florent dont il trouvait le golfe avantageux, puis il retourna à Gênes.

- 1445 - le Doge envoya comme gouverneur Gregorio Adorno, son parent, avec cent hommes. Celui-ci débarqua à Saint-Florent.

La Corse était partagée entre une foule de seigneurs ; Saint-Florent appartenaient au gouverneur Galeazzo de Campofregoso,

- 1449 - Lodovico de Campofregoso, frère de Janus, est nommé gouverneur et seigneur de la Corse par Nicolas V.

- 1453 - Arrive à Saint-Florent un corsaire catalan avec deux galères, sur lesquelles Vincentello d'Istria se trouvait comme passager. Cédant aux suggestions de Vincentello, le corsaire assiégea cette place faiblement défendue et s'en empara sans difficulté. Après y avoir laissé Vincentello avec une garnison, il fit voile pour Naples, afin d'engager le roi d'Aragon à entreprendre la conquête de la Corse.

- Les Protecteurs de l'Office de Saint-Georges envoyèrent en Corse Pier Battista D'Oria à la tête de cinq cents fantassins. Il se présenta devant Saint-Florent avec deux vaisseaux ; après quelques engagements, Vincentello abandonna la place qui capitula.

- 1462 - Francesco Spinola gouverneur en Corse pour l'Office, quittant Bastia, se retire à Saint-Florent où il meurt.

- 1464 - Francesco Sforza, duc de Milan, prince alors très puissant, après s'être emparé de Gênes, envoie dans l'île le Milanais Francesco Manetto avec des forces considérables. Celui-ci, à peine débarqué à Saint-Florent, prit possession de la place. Aussitôt Vincentello, l'évêque d'Aléria, Giocante et tous les autres Corses, à l'exception du comte Polo Della Rocca et des seigneurs du Cap-Corse, viennent auprès de lui pour lui jurer fidélité.

- 1483 - Jacopo IV Appiano, (ou Jacques IV) seigneur de Piombino, qui avait sur la Corse quelques vues secrètes, envoya sur l'île son frère Gherardo de Montagana avec une centaine de fantassins, presque tous de l'île d'Elbe. Les Corses se mettent tous à sa suite et lui jurèrent fidélité, l'honorant du titre de Comte de Corse. Il marcha sur Saint-Florent qu'il investit ; le siège dura assez longtemps, ponctué de nombreuses escarmouches meurtrières pour les deux partis. À la fin, les assiégés, chassés du bourg extérieur et réduits à une détresse extrême, entrèrent en pourparlers, demandant avant de se rendre, qu'on leur laissât le temps d'informer de leur situation Tommasino de Campofregoso, leur seigneur, à Gênes. Cependant, Tommasino vendit pour deux mille écus d'or ses forteresses et tous les droits qu'il avait sur la Corse à l'Office de Saint Georges. Celui-ci envoya aussitôt sur l'île, en qualité de commissaire, Francesco Pammoglio, qui avait été autrefois vicaire en Corse. Pammoglio partit de Gênes avec une galère et arriva à Saint-Florent au moment où expirait le délai obtenu par les assiégés pour livrer la place. Dès qu'il fut arrivé, il fit publier que la Corse avait été vendue par Tommasino à l'Office. Le comte Gherardo, épouvanté en voyant qu'il avait à combattre le puissant Office de Saint-Georges, leva subitement le siège de Saint-Florent et retourna à Venzolasca.

- 1487 - Giovan Paolo di Leca mène la révolte de la plus grande partie des Corses contre les Génois. Les Protecteurs de l'Office envoyèrent sur deux navires et deux galères quinze cents fantassins et dix-huit chevaux commandés par Damiano Canazzo et monseigneur de Falconi, un Français. Ils étaient accompagnés de quatre commissaires, dont trois furent choisis alors à Gênes. Domenico Spinola, l'un des commissaires qui étaient à Bastia, fut confirmé dans ses fonctions. Le débarquement a lieu à Saint-Florent.

Pendant longtemps la Corse sera gouvernée par l'Office de Saint-Georges, et sous ce gouvernement, elle vivra tranquillement pendant soixante-dix ans.

Temps modernes

- 1501 - La Corse resta plusieurs années soumise à l'autorité de Saint-Georges, sans aucun événement remarquable si l'on excepte les raids que faisaient les corsaires catalans. Un jour de mauvais temps, deux de leurs fustes ont été obligées de se réfugier à Saint-Florent ; les équipages avec Romeo leur capitaine, furent faits prisonniers et conduits à Bastia où ils furent pendus jusqu'au dernier homme.

- 1506 - L'Office fait détruire la saline de Saint-Florent.

- 1525 - La peste, qui réapparaît en 1528 plus effroyable encore, décime une partie considérable de la population.

Le siège de Saint-Florent par les Génois 1553-1554

(Extraits de la Chronique de l'historien contemporain Marc' Antonio Ceccaldi, traduite par Abbé Letteron in Histoire de la Corse, tome II)

Voulant se lancer dans une expédition glorieuse, dans laquelle les intérêts du roi seraient discutés avec prudence et soutenus avec valeur, Thermes était d'avis qu'avant le départ de la flotte turque alliée, il fallait faire une tentative avec des troupes légères sur la Corse qui se trouvait tout indiquée pour être une conquête facile.

- 1553 - , Monseigneur de Thermes, général du roi Henri II en Corse, résolu de faire un débarquement en Corse, arriva à Saint-Florent avec quatre mille fantassins d'élite italiens qu'il entretenait à Sienne. Il trouva la cité, qui n'avait été fortifiée que contre les incursions des corsaires, désertée par les soldats et le gouverneur génois qui avaient pris la fuite. Les habitants génois n'offrirent aucune résistance. Ils envoyèrent présenter les clefs de la ville au général français qui entrait à Saint-Florent avec toutes ses troupes. Reconnaissant la position avantageuse de cette ville et la commodité de son golfe, Thermes résolut aussitôt d'en faire une place forte.

- Se préparant à soutenir une guerre imminente contre Gênes qui préparait une flotte et des troupes pour reprendre la Corse, Thermes s'appliqua à fortifier Saint-Florent et Ajaccio.

- 1553 - , au milieu de l'après-midi, l'armada génoise entre dans le port de Saint-Florent. Thermes avait achevé les fortifications de la place ; il avait nominé Giordano Orsino son lieutenant général, gouverneur de cette place.

- Arrivé dans le golfe, Andrea D'Oria se retira avec toute sa flotte du côté de la Mortella, à l'ouest de Saint-Florent, à cinq mille de la place, sans laisser débarquer personne. Le lendemain, il quitta la Mortella avec toute la flotte, et alla aborder de l'autre côté du golfe, à Olzu, où il débarqua toute son infanterie sur des bateaux et des esquifs. À peine descendue à terre, l'infanterie marcha en ordre de bataille sur le couvent de Saint-François, situé à environ quatre cents pas de la place. Là, elle trouva en face d'elle un certain nombre d'arquebusiers français envoyés par Giordano Orsino pour empêcher les Génois de s'établir dans le couvent ; les Français n’opposèrent qu'une faible résistance car obligés de céder à des forces supérieures et se retirèrent dans la place.

- Reconnaissant qu'il était impossible d'emporter d'assaut Saint-Florent, Agostino Spinola sut que la ville était mal approvisionnée en vivres. Avec Andrea D'Oria, ils résolurent de s'en tenir à l'investissement. Responsable de la conduite du siège, il fit élever à l'ouest de la cité, sur la plage de la Roya, un fort où il mit une forte garnison et beaucoup d'artillerie et en confia la défense à Imperiale D'Oria, seigneur de Dolceacqua. Quant à Andrea D'Oria, il fit élever un fort à la Mortella, afin de pouvoir y rester en sûreté avec sa flotte. Le blocus était complet et le siège pouvait commencer.

- Les soldats génois assiégeants allaient chaque jour par groupes, chercher des rafraîchissements dans les villages voisins, s'attirant par leur insolence le mépris de la population corse qui se souleva. « Il ne se passait pas de jour qu'il n'y eût quelque soldat tué ou dévalisé ; à la fin même elles firent des soldats génois un véritable massacre. »[19].

- Thermes envoya Giovanni de Turin, l'un des plus fameux capitaines que le roi eût alors à son service, avec cent cinquante arquebusiers ravitailler les assiégés. Au cours d'une escarmouche, Giovanni de Turin eut la poitrine traversée par un coup d'arquebuse tiré imprudemment par un de ses soldats mêmes. L'amiral Andrea D'Oria accepta que son corps soit transporté à Livourne, d'où il espérait que le duc de Florence l'enverrait à Borgo a Sansepolcro, patrie de Giovanni de Turin. Mais le navire qui transportait la bière sombra au cours de la traversée.

« St-Florent est bâti à l'extrémité du golfe et près de la moitié de la ville est située sur le bord de la mer. À une faible distance se trouve le poggio de Saint-François, où étaient campés les Italiens, comme je l'ai dit ; cet endroit est un peu plus élevé que le terrain où est bâtie la ville. Un peu plus loin, et plus au midi, se trouve un autre poggio, où est bâtie l'église Sainte-Marie qu'occupaient les Espagnols. De l'église Sainte-Marie à la marine, du côté de l'ouest, la place est défendue par un étang que l'on ne peut traverser qu'avec une barque légère, près du bord même de la mer, à environ un mille de Saint-Florent. Sur la plage aboutit le chemin qui mène directement en Balagne. À partir de cet endroit jusqu'à celui où les Génois étaient campés, c'est-à-dire sur toute l'étendue occupée par l'étang et les marais, on pouvait faire passer des secours. La cavalerie avait beau faire des excursions chaque jour, elle ne pouvait empêcher qu'il n'entrât toujours dans la place quelques vivres. »

— Marc' Antonio Ceccaldi in Chronique - traduction de Abbé Letteron in Histoire de la Corse Tome II p. 90

- Mais la mortalité fut grande dans l'armée qui assiégeait Saint-Florent. « Le nombre de soldats qui moururent fut prodigieux. Cette mortalité était causée par l'air qui dans cet endroit est toujours malsain, mais était alors plus pestilentiel que jamais, et aussi par les souffrances et les privations que l'on y endurait plus que partout ailleurs, car il pleuvait presque tous les jours. »[20].

- Mais la fortune pour les Génois voulut qu'il arrivât dans le port de Calvi quatre mille Espagnols, avec neuf navires, sous le commandement de Don Luis de Lugo Adolentado Canarie. C'était le roi d'Espagne, Philippe II, qui les avait envoyés au secours de la place. Avec d'autres troupes levées, les Génois purent ainsi poursuivre la conduite du siège.

- Sampiero Corso brûla la tour de la Mortella, enlevée par surprise aux défenseurs génois.

- D'Oria renforça son armée en faisant venir mille Allemands commandés par le colonel Albéric comte de Lodrone. Il fit construire un fort à Olzu, comme il en avait fait construire un à la Mortella, puis il relia ces deux forts par une ligne de navires, de galères et d'autres embarcations, si bien que le passage était fermé au plus petit esquif.

- Giordano Orsino ne bénéficiant d'aucun secours, il dut à la fin céder à la famine et capitula sous conditions : la place serait livrée aux Génois ; Giordano, Vallerone et leurs gens en sortiraient avec leurs armes empaquetées, leurs bannières dans le fourreau et sans battre le tambour ; ils s'embarqueraient à Saint-Florent même, et seraient transportés sains et saufs avec leurs bagages à Antibes. Pendant les huit mois qui suivraient la capitulation, Giordano ne pourrait prendre les armes contre le duc de Florence ; de plus, aucun des soldats rebelles envers l'empereur, le gouvernement de Gênes et l'Office de Saint-George, qui seraient trouvés dans la place, ne pourrait jouir du bénéfice de la capitulation. Ces articles furent stipulés et signés dans la place de Saint-Florent par le comte Alberico de Lodrone et Carlo Orsino, envoyés par D'Oria avec pleins pouvoirs pour cet effet. Le comte Alberico de Lodrone obtint sa liberté, mais sans avoir pu rien conclure.

- 1554 - , D'Oria prit possession de la place de Saint-Florent qui était ruinée, à l'exception de la forteresse.

Dix mille est le nombre évalué de ceux qui succombèrent pendant le long siège de Saint-Florent, tant dans le camp que sur la flotte.

La Corse génoise

(Extraits de la Chronique de l'historien contemporain Anton Pietro Filippini, traduite par abbé Letteron in Histoire de la Corse, tome III)

- 1559 - Les nouveaux commissaires génois, Giovan Battista Grimaldi et Cristoforo Saoli, viennent prendre pacifiquement possession de l'île. De l'artillerie et autres choses nécessaires sont amenées pour l'occupation des forteresses que Giordano Orsino devait remettre entre leurs mains. Ils font voile pour Saint-Florent où Giordano, avec huit galères et d'autres embarcations s'était rendu pour les attendre, pour y relever de leurs fonctions, le gouverneur monseigneur de Masses, le procureur royal Jean Michel Pertuis et le juge Antonio Torelli.

- Après avoir retiré l'artillerie et toutes les armes appartenant au roi, Giordano remet la place aux commissaires. Le , est signé l'acte de restitution de la place de Saint-Florent. Le lendemain matin, les commissaires font voile pour Calvi. En route ils prennent possession de l'Algajola qui était aussi au pouvoir des Français.

- 1559 - , l'acte général de la restitution de la Corse est signé à Bonifacio.

- 1561 - Jusqu'alors soumise à l'Office de Saint-George, l'île de Corse passe sous l'autorité et le gouvernement de la Sérénissime Signoria qui nomma aussitôt deux nouveaux commissaires qu'elle envoya prendre possession de l'île ; ce furent Giuliano Sauli et Francesco Lomellino. Ceux-ci visitèrent l'île entière et passèrent à Saint-Florent, à Calvi, à Ajaccio, à Bonifacio et regagnèrent Bastia où ils s'embarquèrent pour Gênes.

- Dans ces temps de défiance, la Signoria de Gênes, considérant l'importance de la forteresse de Saint-Florent, éclairée sur le but que poursuivait obstinément Sampiero, résolut de relever cette forteresse et envoya à cet effet Giorgio D'Oria avec l'ingénieur Giacopo Fratino, de Morcò en Lombardie. À peine arrivés, ils commencèrent les travaux sans retard, les achevèrent en peu de temps et retournèrent en terre ferme.

- 1562 - Sampiero, ennemi irréconciliable des Génois qui l'avaient jeté en prison lorsque Giovan Maria Spinola gouvernait la Corse, banni de sa patrie et qui avait perdu tous les biens qu'il possédait autrefois en Corse, avait la ferme résolution de recommencer la guerre. Avec l'appui de la reine Catherine de Médicis, il alla trouver François le roi de Navarre et lui raconta dans tous les détails la conversation qu'il avait eue avec la reine. Le roi lui donna son consentement. Le roi de Navarre et la reine Catherine écrivirent au roi d'Alger et au Grand Turc pour leur exposer leurs intentions. Le , Sampiero arriva à Alger où le roi lui fit une réception cordiale et lui donna des lettres de recommandation pour le Grand Seigneur, à Constantinople.

- 1564 - Le , débarqua d'une galère à Saint-Florent, avec sa compagnie, le capitaine Stefano D'Oria, seigneur de Dolceacqua, avec le titre de commandant général des troupes génoises, que le Sénat avait dépêché en toute hâte en Corse, à la suite de la déroute complète des troupes génoises lors d'un combat livré à Caccia contre celles de Sampiero. Au début d'octobre, Don Lorenzo Figuerroa arriva sur un navire à Saint-Florent avec trois cents fantassins envoyés par Philippe II, roi d'Espagne.

- 1565 - Les commissaires firent ensuite raser tous les ouvrages en terre que Giordano Orsino avait élevé récemment à Saint-Florent ; ils en firent autant à Belgodère et à Ischia, dans l'étang.

- Le débarquent à Saint-Florent trois compagnies de celles que le roi d'Espagne avait soudoyées à ses frais.

- Le , Stefano D'Oria, décidé à s'emparer du château de Corte, partit encore une fois de Bastia avec toute son infanterie et prit la direction de Saint-Florent où il resta jusqu'au 15, attendant l'artillerie qui devait arriver de Calvi pour l'aider à prendre le susdit château. L'artillerie arriva par mer sur la plage d'Ostricone le .

- Le , Stefano embarque sur une galère à Saint-Florent pour rentrer chez lui.

- 1566 - Un détachement de Corses qui étaient au service des Génois et quelques cavaliers logeait à Saint-Florent.

- 1573 - Les corsaires infidèles continuaient d'infester l'île de leurs pirateries, principalement sur la partie de la côte comprise entre Portovecchio et Bonifacio et sur celle qui s'étend de Saint-Florent à Calvi.

- 1578 - L'évêché de Nebbio fut conféré par le pape Grégoire XIII à Marc' Antonio Monte, du golfe de la Spezia. Débarqué à Bastia le , il décède d'une fièvre violente le de la même année.

- 1593 - Un certain Filippo, de Lota, enlevé en 1560 par les Turcs à l'âge de neuf ans, vendu, mutilé, devint un riche marchand lorsqu'il fut parvenu à l'âge d'homme. Il se fit construire dans le Levant une galiote de vingt bancs et alla en Barbarie, où il fit recouvrer leur liberté à plusieurs chrétiens. Le , à Porto Genovese, il réussit à libérer dix esclaves chrétiens et six Turcs qui étaient enchaînés, avant de prendre la fuite. Poursuivi, il réussit à s'échapper en direction de Barcelone. Survient une terrible tempête qui l'oblige à longer les côtes de France. Il fut heureux de pouvoir entrer dans le golfe de Saint-Florent. Comme ils avaient fait vœu de donner la galiote à la première église où ils trouveraient le repos, ils firent don à l'église de Saint-Florent, de la galiote avec tous ses agrès[21].

La Grande révolte des Corses 1729-1769

(Extraits de la Chronologie recueillie par Antoine Dominique Monti in La Grande révolte des Corses 1729-1769 - ADECEC Cervioni 1979)

- 1729 - , des hommes armés attaquent la tour de Mortella et s'emparent de huit fusils, de poudre et de balles.

- 1730 - , le gouverneur Felice Pinelli, élu gouverneur le , apprend que Farinole, Patrimonio, San Fiorenzo et Algajola sont assiégés et que Corte et Rogliano sont tombés aux mains des Corses. Il écrit à Mgr Gaetano Aprosio, évêque de Nebbio, pour lui demander d'intervenir auprès des assiégeants de San Fiurenzu. Les députés obtiennent des Corses l'acceptation de l'armistice.

- , le commissaire extraordinaire Girolamo Veneroso arrive dans le golfe de Saint-Florent puis se rend par mer à Bastia où il publie aussitôt une amnistie générale.

- au , Pinelli visite les provinces (ou présides) de Porto-Vecchio, Bonifacio, Ajaccio, Calvi et San Fiorenzo.

- , les Corses se dirigent vers Bastia en deux colonnes, l'une sur les hauteurs, l'autre dans la plaine. Le marquis Camillo Doria, commissaire auquel la République a donné les pleins pouvoirs militaires, rentre précipitamment par mer d'Ajaccio, où il a installé son Q.G., jusqu'à San Fiorenzo pour se rendre ensuite à Bastia.

- 1731 - , les habitants du Nebbio, sous les ordres du Père Poletti, d'Olmeta, un des chefs de guerre de la Nation, mettent le siège devant San Fiurenzu.

- , le général Philibert Evariste Ciattoni ,nouveau Chef des rebelles convoque une diète à Saint Florent afin d'obtenir la reconnaissance des villages et magistrats de l’île. Il désigne pedrillo glacelli, ancien juge de la Pièvé comme lieutenant général [22].

- , Poletti accorde une suspension d'armes de huit jours au commandant de San Fiurenzu. Si aucun secours ne lui est parvenu d'ici là, il devra remettre le fort et la ville aux Nationaux et les assiégés pourront se retirer avec les honneurs de la guerre.

- , la République demande à Ghjambattista Sorba, d'Ajaccio, son ministre auprès de la cour de France, d'informer le gouvernement français que les navires doivent aborder aux seuls ports de Bastia, Calvi, Bonifacio et San Fiorenzo. Elle prie le roi de France d'interdire à ses sujets de porter des armes et des munitions de guerre aux rebelles.

- , reddition de San Fiorenzo. Les Corses récupèrent huit pièces de canon. Les quatre de la tour de Mortella avaient été déjà pris par Angulu Matteu Stefanini.

- Mai, Luiggi Giafferi, de Talasani, fait un rapide voyage à Livourne et se procure de l'artillerie pour la défense de San Fiorenzo.

- , Erasimu Orticoni s'embarque à San Fiorenzo, chargé par les Généraux de mission auprès de Clément XII.

- , débarquent à Bastia des troupes allemandes commandées par le baron de Wachtendonck qui avaient embarqué à Gênes. Doria publie un édit du doge et des assemblées, daté du , qui accorde le pardon général aux Corses. « Sont exclus du pardon : 1° Andria Ceccaldi, Luigi Giafferi, Ghjanfrancescu Lusinchi, Carlu Francescu Alessandrini, de Canari, Pier'Simone Ginestra, Ghjuvan Tumasgiu Giuliani, de Muro, et Simone Fabiani, de Santa Reparata di Balagna ; il est offert une prime de 2 000 écus d'argent pour le meurtre de l'un d'eux, ou 2 500 pour sa capture. 2° Les communautés suivantes : Olmeta di Tuda et Oletta, Loreto et Vescovato, Talasani, La Porta et Ficaja, Carchetto et Piedicroce, Castineto et Morosaglia, Noceta, Rospigliani et I Gatti di Vivario, Bustanico, Corscia et Calacuccia, Palasca et Speloncato, Muro, Santa Reparata di Balagna, Zicavo, Bastelica, Centuri et Morsiglia), à condition qu'ils rejoignent leurs foyers, qu'ils remettent les armes avant 15 jours et qu'ils restituent le fort de San Fiurenzu et la tour de Mortella. »

- , Ghjannatale Natali, d'Olmeta, qui commandait San Fiorenzo, remet le fort aux troupes allemandes.

- 1732 - , un édit du prince de Wurtemberg, qui accorde cinq jours aux Corses pour rentrer dans l'obéissance de la République, est publié à San Fiorenzo.

- , n'ayant pas de réponse à l'édit du , Wurtemberg ordonne la marche en avant des troupes de Calvi. Kulmbach occupe la Balagna où se trouvait Ceccaldi. Successivement, les troupes cantonnées dans les places maritimes s'avanceront vers l'intérieur. Schmettau quitte San Fiurenzu ; il occupe le Nebbio où était Giafferi, puis la Costiera jusqu'à Tenda, et Lento.

- 1736 - , édit du commissaire général Rivarola[Note 2] pour être publié à Bastia, San Fiorenzo, San Pellegrino, Algajola et Calvi, qui commande aux pieve restées fidèles à la République de donner avant six jours un inventaire des forces armées dont elles disposent.

- , les troupes du baron Théodore de Neuhoff, roi de Corse, attaquent simultanément Bastia et San Fiorenzo.

- , Théodore passe en Balagne accompagné par Hyacinthe Paoli et Luiggi Giafferi. Le camp de Bastia est confié à Castineta et Arrighi ; celui de San Fiorenzo à Ghjuvan Natale Natali et Ghjuvan Battista Cervoni. Le roi fera attaquer, sans grand succès, Calenzana et Algajola.

- 1737 - Le à Fontainebleau, signature d'une convention entre la France et Gênes pour l'envoi de troupes en Corse, conformément aux propositions françaises du .

- 1738 - , la flotte française arrive en vue de San Fiorenzo. Mais une tempête subite disperse les navires.

- 1739 - , prises dans la tempête, les six compagnies du régiment de Cambraisis font naufrage à Punta di a Civula (Punta di l'Acciolu - Palasca), à 11 heures du soir. Les occupants de deux tartanes sont faits prisonniers à l'embouchure de l'Ostriconi. Le colonel de Villemur, commandant pour la Balagna, obtiendra leur libération. Les rescapés de 4 bâtiments débarqueront à San Fiorenzo.

- , Maillebois se rend par mer, de Calvi à San Fiorenzo.

- 1744 - août, Rivarola communique à Horace Mann et à Villettes un projet de convention pour une aide de l'Angleterre aux Corses en échange d'un ou deux ports dans l'île, San Fiorenzo et Portovecchio.

- 1745 - , le maréchal de Maillebois signale au comte d'Argenson, secrétaire d'État à la guerre, le danger qu'il y aurait à laisser les Anglais s'installer à San Fiorenzo.

- Décembre, les désaccords s'aggravent entre Rivarola et les autres chefs. Rivarola quitte Bastia pour San Fiorenzo. Townshend réunit les chefs Corses à San Fiorenzo et obtient un accord provisoire ; Gaffori restera à Bastia ; Matra, à la tête de toutes les troupes corses, marchera sur Ajaccio ; Rivarola, après la prise d Ajaccio, attaquera Calvi.

- 1747 - , le marquis de Bisay, qui succède provisoirement à Boufflers, envoie 500 soldats à Bastia (300 Génois, 100 Français et 100 Espagnols) sous les ordres du colonel Choiseul-Beaupré. Celui-ci débarque à Bastia et attaque Rivarola qui est obligé de se réfugier à San Fiorenzo.

- , le commissaire Mari qui réside à Calvi, donne l'assaut à San Fiorenzo et échoue. Il fait lever le siège avant l'arrivée de Giuliani avec des renforts.

- Octobre, l'amiral Byngh fait partir de Livourne, pour San Fiorenzo, le capitaine Stepney avec deux bateaux. Le , les vaisseaux anglais arrivent à San Fiorenzo. Un conseil des chefs de la Nation se réunit aussitôt pour étudier une action combinée des insulaires et des nations protectrices. Rivarola et Giuliani décident de partir pour la Cour de Sardaigne.

- 1748 - , trois bataillons savoyards et un bataillon allemand partis de Savone deux jours plus tôt, sous la protection de la flotte anglaise, débarquent à San Fiorenzo. À leur tête, le chevalier Giovanni Secondo Canale di Cumiana, brigadier des armées du roi de Sardaigne, colonel du régiment d'Asti. :* , lors d'un conseil de guerre à San Fiorenzo, entre Cumiana et les chefs corses, ils décident d'attaquer Bastia.

- , à Patrimonio, Séraphin Marie Rioult de Douilly, marquis de Cursay, et Cumiana signent une convention d'armistice qui sera publiée le 15 à San Fiorenzo.

- , traité d'Aix-la-Chapelle : le sort de la Corse est fixé par l'art.2 qui stipule un oubli général pour tout ce qui a pu être commis pendant la guerre qui vient de se terminer, et par l'art.14 qui remet la République de Gênes en possession de tous ses États.

- Novembre, ayant appris les accusations portées contre les chefs corses, Cursay demande qu'il lui remît en dépôt, au nom de S.M. sarde, le fort de San Fiorenzo, à Cumiana qui refuse. Le 17 du mois, il quitte San Fiorenzo où il laisse seulement cent Piémontais. Ceux quittent la place le .

- , San Fiorenzo est abandonné aux Français.

- 1749 - , Cursay visite le fort de San Fiorenzo (le nom ne deviendra Saint-Florent qu'en 1801).

- 14 et , consulte générale à Corte sous la présidence du marquis de Cursay, assisté de Gaffori, Giuliani et L. Ornano. La citadelle de Corte est confiée aux Français. Des troupes françaises stationneront à San Fiorenzo, Corte, Casinca et Campoloro.

- 21 et , Cursay réunit les quinze députés à San Fiorenzo pour leur dire que la volonté du roi est que la Corse revienne sous l'obéissance de la République.

- 1751 - , M. de Chauvelin et Cursay reçoivent les députés à San Fiorenzo.

- 1753 - Février, les Français quittent la Corse.

- 1755 - Giovan Giacomo Grimaldi commissaire général en remplacement de Stefano de'Mari depuis le , qui vient de prendre le commandement de San Fiorenzo, interdit l'accès de la ville aux habitants du Nebbio, ainsi que tout commerce entre le préside et la province.

- , à San Fiorenzo, Grimaldi tente une sortie. Il est repoussé pendant qu'un détachement envoyé de Bastia par le commissaire Giuseppe Maria Doria, est mis en pièces par les gens de Barbaggio.

- , réunion à Santo Pietro pour organiser le blocus de San Fiorenzo. Dans le courant du mois, les Corses attaquent la ceinture défensive de San Fiorenzo mais sont repoussés.

- 1756 - , premier traité de Compiègne signé par le chevalier Antoine-Louis Rouillé, ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères, et Guérin, secrétaire des commandements et finances du roi, au nom de Louis XV, et Agostini Paolo Domenico Sorba (fils de Ghjambattista), plénipotentiaire, au nom de la République. La France accorde à la République des subsides et sa protection ; elle reçoit en dépôt San Fiorenzo, Calvi et Ajaccio, prévenant ainsi un débarquement des Anglais.

- 1758 - , édit de Pascal Paoli[Note 3] contre les habitants de San Fiorenzo qui œuvrent en faveur de la République.

- 1760 - 10 au , attaque de San Fiorenzo : Clemente Paoli, côté terre, Tiborziu Murati, côté mer, réussissent à investir la ville mais doivent se retirer après l'arrivée de renforts.

- Novembre, les Corses s'emparent de la tour de Mortella qui commande l'entrée du golfe de Saint-Florent.

- 1762 - Mars-avril, Paoli fait construire la tour de Fornali afin de contrôler la navigation dans le golfe de San Fiorenzo.

- Fin juin, le commissaire général Sauli envoie des renforts à San Fiorenzo.

- 1763 - Mai, la garnison de la tour de Fornali arraisonne une pinque génoise battant pavillon français[Note 4]. Le gouvernement national ayant alerté le consul français à Livourne, deux chebecs armés viendront, le , récupérer le navire, emmenant deux jeunes Corses rencontrés sur une barque dans le port de San Fiorenzo. Paoli obtiendra le retour des jeunes gens mais la France exigera, en contrepartie, la libération de F.M. Costa[Note 5], condamné à mort et détenu dans la prison de Corte. Costa, envoyé en résidence surveillée en Balagna, recommencera ses intrigues et sera à nouveau emprisonné.

- 1764 - , instructions de la République à Agostini Paolo Domenico Sorba (fils de Ghjambattista Sorba, d'Ajaccio, ministre de la République de Gênes auprès de la cour de France) pour vaincre la résistance des Français au sujet de l'envoi de troupes en Corse. Les Génois, qui sentent qu'ils sont sur le point d'être chassés de l'île voudraient le rapide secours des soldats du roi de France et la garde, par ceux-ci, de Bastia et San Fiorenzo, conjointement, et de préférence, aux autres places maritimes.

- Juin, Paoli renforce le blocus de San Fiorenzo avec l'espoir d'obtenir la capitulation de la ville avant une nouvelle intervention française.

- , deuxième traité de Compiègne entre la France et la République de Gênes, signé par Choiseul et Sorba. La France reçoit en dépôt pour quatre ans : Bastia, Ajaccio, San Fiorenzo, Calvi et Algajola.

- 26 et , combat naval dans le golfe de San Fiorenzo, entre deux vaisseaux corses et une flottille génoise qui apporte des troupes et du ravitaillement à la ville. Malgré les pertes, les Génois réussissent à approvisionner la place de San Fiorenzo.

- , les Français arrivent dans le golfe de San Fiorenzo. Les jours suivants les troupes seront réparties dans les places maritimes prévues par le traité de Compiègne. Elles sont placées sous les ordres des maréchaux de camp : Louis-Charles comte de Marbeuf, commandant en chef et La Tour du Pin. Une lettre de Marbeuf pour Paoli est remise à Ghj. Barbaggi[Note 6] et à Petru Boccheciampe qui faisaient le blocus de San Fiorenzo.

- 1765 - , Paoli adresse une protestation à la cour de France contre l'occupation des places maritimes, de San Fiorenzo en particulier. Il est dans l'obligation d'en appeler aux souverains d'Europe.

- Mars, sous prétexte de l'échange de prisonniers entre Gênes et la Corse, Marbeuf obtient une entrevue de Paoli. En réalité le commandant français désire s'entretenir de la liberté de commerce entre les présides et l'intérieur. Il obtient l'ouverture de marchés les mercredis et samedis : au-dessous de Furiani et près d'Erbalonga pour la garnison de Bastia, à la tour de Fiuminale d'Oletta pour celle de San Fiorenzo, à la tour de Caldanu pour celle de Calvi et Algalola, sous Alata pour celle d'Ajaccio.

- Octobre, Paoli se rend aux portes d'Ajacciu pour recevoir l'hommage de la ville. Les habitants, et même les officiers français, accourent aux Salines pour acclamer le Général. Paoli accorde des faveurs aux Ajacciens, garantissant aux possédants les propriétés qu'ils ont en dehors de la ville, aux autres la liberté de commercer, aux patrons de barques la libre navigation. Cet événement incitera les populations de Bastia et San Fiorenzo à se mettre sous la protection du général.

- 1768 - 2 et , entrevues Choiseul- Ghjambattista Buttafoco, consulteur. Le ministre fait connaître que la République a offert à la France son droit de souveraineté sur la Corse et, en même temps, négocié avec l'Espagne une relève des troupes françaises à la fin des quatre années prévues. Le roi de France, soucieux de la sécurité des Bourbons en Méditerranée, est prêt à donner son accord pour une occupation espagnole mais préfère s'entendre avec la Nation corse et, pour cela, réclame Bastia, San Fiorenzo et le Capocorso en toute propriété contre sa garantie de l'indépendance nationale pour le reste de l'île.

- , Paoli met fin au rôle de Buttafoco. Il lui demande, avant de cesser sa mission, de faire savoir au roi que le refus des Corses n'est pas répugnance mais simple désir de préserver l'avenir et de le prier de dissuader les Espagnols d'envoyer des troupes en Corse et de faire remettre San Fiorenzo aux Nationaux avant le départ des troupes françaises.

- , quatre bataillons français arrivent à San Fiorenzo. Le commandement de la ville est assumé par M. de Grandmaison, maréchal de Camp.

- , Marbeuf écrit à Paoli pour le sommer de retirer ses soldats de Barbaggio et Patrimonio, afin de laisser aux Français la libre communication entre Bastia et San Fiorenzo, et de lui remettre L'Île-Rousse. Il se porte dans la nuit à Teghime avec 2 000 hommes et donne l'ordre à M. de Grandmaison de sortir de San Fiorenzo.

- , M de Chauvelin, lieutenant-général des troupes de S.M. et gouverneur général du Royaume de Corse débarque à San Fiorenzo. À la place d'un armistice de deux mois qu'il refuse, Paoli leur accorde tout au plus la libre communication entre Bastia et San Fiorenzo.

- Octobre, quatre nouveaux bataillons débarquent à San Fiorenzo et quatre à Calvi.

- , les troupes françaises ont terminé leur installation dans les quartiers d'hiver ; elles occupent le Capicorso, Bastia, et Biguglia, San Fiorenzo et Oletta, et communiquent entre elles par une chaîne de redoutes. Les postes avancés des Corses sont à Borgu, Lucciana, Muratu, Rapale, Vallecalle et Olmeta.

- , Chauvelin, rappelé à la cour, s'embarque à San Fiorenzo.

- 1769 - Nuit du 1er au , Paoli tente de surprendre San Fiorenzo. L'alerte ayant été donnée, les Corses renoncent à franchir le mur d'enceinte.

- , le comte De Vaux débarque à San Fiorenzo.

- 1er mai, les deux armées sont face à face. De Vaux a installé le gros de ses troupes, soit 20 bataillons plus la cavalerie, dans la plaine d'Oletta ; 90 " volontaires " conduits par le chevalier de Viomesnil sont disposés en avant ; à gauche, le comte Marbeuf avec 3 000 hommes et la cavalerie de la légion Soubise s'est porté jusqu'au Bevinco ; à droite, 2 000 hommes commandés par le maréchal de camp d'Arcambal occupent la région comprise entre Oletta et San Fiorenzo. De son côté, Paoli a établi son Q.G. à Murato et a fait occuper par ses milices les hauteurs de la Serra di Tenda qui contrôlent les vallées de l'Aliso, l'Ostriconi et le Golo[Note 7].

Après sa défaite à Ponte Novu quelques années plus tôt, l'armée de Pascal Paoli, aidée de la flotte de Nelson, reconquit le port de Saint-Florent en 1794. C'était durant la brève période du Royaume anglo-corse.

La Révolution française et la Corse

(Extraits de la Chronologie recueillie par Antoine-Dominique MONTI in La Révolution française et la Corse (-) - ADECEC Cervioni 1989)

- 1789 - La Corse appartient au Royaume de France. San Fiorenzo est le siège de la juridiction royale de Nebbio.

- , la Constituante divise la France en 83 départements. Est créé le département de Corse avec Bastia comme préfecture. Les anciennes communautés ou paroisses prennent le nom de communes.

- 1790 - , arrivé à San Fiorenzo avec des bateaux pour transporter son régiment en France, le colonel de Rully est de retour à Bastia. Désapprouvé, Rully, qui s’était réfugié dans la caserne des grenadiers, est débusqué le lendemain par la population et tué.

- , les cinq diocèses de la Corse (Ajaccio, Aléria, Bastia, Mariana et Nebbio) sont ramenés à un seul.

- 1791 - , des bateaux-poste abordent à San Fiorenzo. Quatre commissaires : Ghjuvan Battista Quenza, Luigi Ciavaldini, Anton Filippu Casalta et Acchile Murati, sont chargés de se transporter à Bastia avec une troupe armée et au frais de la ville ; le général Paoli est prié de se mettre à sa tête.

- 1792 - , premier jour de la République française (1er vendémiaire an I).

- 1793 - , des bateaux qui apportent des volontaires du continent pour l'attaque envisagée de la Sardaigne, arrivent en vue du golfe d’Ajaccio mais sont dispersés par la tempête. La plupart des bateaux réussissent à se réfugier à San Fiorenzo. De là, les volontaires passent à Bastia où ils se livrent aux pires exactions, y compris des profanations d’églises et de tombeaux. Rembarqués le 18 pour Ajaccio, ils commettent dans cette ville les mêmes actions d’indiscipline et de terreur.

- , Antone Gentili, commandant de la garde nationale de San Fiorenzo, est proposé comme lieutenant-colonel par Saliceti.

- , Saliceti, Delcher et Lacombe-Saint-Michel, députés envoyés en Corse « pour y ramener l’ordre et pourvoir à sa défense » débarquent à San Fiorenzo. Le lendemain ils sont à Bastia.

- , à Calvi, les Corses sont désarmés par les troupes françaises. Le lendemain, c’est le contraire qui se produit à L'Île-Rousse. L’agitation gagne toute la Corse excepté Calvi, San Fiorenzo et Bastia, qui, avec Ajaccio, sont fidèles à la République ; mais tout se passe sans effusion de sang.

- , la Convention décide que les départements de l’île de Corse s’appelleront le Golo, l'actuelle Haute-Corse, (chef-lieu : Bastia, districts : Bastia, Calvi et Corte) et Liamone, l'actuelle Corse-du-Sud, (chef-lieu : Ajaccio, districts : Ajaccio, Vico et Sartène). L'ex-juridiction royale de Nebbio passe dans le district de Bastia ; celui-ci est partagé en cantons (ex-pievi), et le canton en communes. La commune qui se nommait San Fiorenzo, se trouve dans le canton éponyme, dans le district de Bastia et dans le département de El Golo.

- au 1er décembre, la flotte anglaise et les troupes corses essayent en vain d’investir San Fiorenzo.

- 1er décembre, Lacombe fait général de brigade en novembre, annonce à la Convention l’attaque de San Fiorenzo par les Anglais : « l’attaque était concertée avec Paoli qui était descendu de Corte à Murato où, prudemment et à son ordinaire, il s‘était tenu loin du feu ».

- , quatre vaisseaux de guerre français apparaissent devant Biguglia. Une frégate entre dans le port de Bastia, puis les navires vont jeter l’ancre à San Fiorenzo. La flotte anglaise est absente.

- 1794 - , Gilbert Elliot, nommé par le gouvernement anglais gouverneur du Royaume de Corse, Moore et Koelher, débarquent de la frgate Lowestoft arrivé en rade de l’Isula Rossa. Ils sont reçus par Paoli le 16. Accompagnés par Carlu Andria Pozzo di Borgo, Moore et Koelher partent en reconnaissance dans la région de San Fiorenzo et rentrent à Murato le 18. Le 19, avec Paoli, ils préparent un plan d’attaque. Elliot quitte la Corse le 21 et Moore le 25.

- 5-; la flotte anglaise se présente à l’entrée de golfe de San Fiorenzo et opère un débarquement près de la tour de la Mortella qui se rend deux jours après.

- , Lacombe fait évacuer San Fiorenzo en direction du camp de San Bernardinu et le lendemain sur Teghime. Ce jour-là, Nelson débarque à Lavasina et s’empare de la tour de Miomu.

- , Paoli est à San Fiorenzo où on s’organise pour faire le siège de Bastia.

- , le reste de la flotte anglaise de la Méditerranée arrive dans le Golfe de San Fiorenzo.

- , Elliot écrit à Henry Dundas, secrétaire d’État au Home Office, pour demander le rappel du brigadier général Abraham d’Aubant qui refuse toute collaboration avec Hood et élève, à San Fiorenzo, des fortifications inutiles.

- , à bord du Victory, Elliot et lord Samuel Hood (nommé amiral le . Le , fêtant la nomination de Hood, l’escadre anglaise fait feu de toutes ses batteries sur Bastia !), commandant de la flotte britannique en Méditerranée, écrivent à d’Aubant pour lui reprocher de ne pas participer au siège de Bastia, ni même d’avoir fait « la promenade » de quatre heures à partir de San Fiorenzo pour s’informer de la situation. Ils font appel solennellement à sa collaboration.

- , Bastia capitule. Les Français ne conservent plus que Calvi qui se rendra le . Elliot sera nommé vice-roi de Corse le .

_cropped.jpg.webp)

- 1801 - Sous le Consulat[Note 8], la commune qui avait pour nom San Fiorenzo, devient Saint-Florent, est toujours dans le canton de San Fiorenzo, dans l'arrondissement de Bastia et le département du Golo.

- 1811 - Les départements du Golo et du Liamone sont fusionnés pour former le département de Corse.

- 1828 - le canton de San Fiorenzo devient le canton de Saint-Florent[23].

Époque contemporaine

- 1942 - Durant la Seconde Guerre mondiale, la résistance s'organise rapidement après que l'occupant fasciste italien (80 000 soldats) ait envahi la Corse le . Deux des quatre agents de la mission secrète Pearl Harbour arrivés le (Toussaint Griffi, le militaire d'active volontaire et Laurent Preziosi, le civil résistant) prennent contact avec le responsable de la zone, Pierre Casale (futur maire de Saint-Florent à la Libération) et ses compagnons dont le peintre hongrois, Barta hébergé clandestinement chez lui. Ils sont informés des implantations locales de l'ennemi, trouvent un accord sur un réseau d'hébergement, de liaison pour la coordination au niveau de l’île d'un futur débarquement. Les deux autres membres de la mission, Pierre Griffi et le chef de la mission Roger de Saule, étaient restés à Corte pour étoffer le réseau et passer les informations radio avec Alger.

- 1943 - , la Corse fut le premier département français libéré. La ville de Saint-Florent a été l'un des lieux importants lors de la libération de Bastia en 1943. Une compagnie de tabors marocains qui avaient débarqué dans le Golfe de Saint-Florent, au prix d'un combat acharné jusqu'au corps à corps, enlevèrent aux forces allemandes les fortifications installées au col de Téghime, un important point de passage stratégique sur la route menant à Bastia. À l'entrée de la ville en venant de Bastia, en bordure de mer, un blockhaus et un cimetière musulman témoignent de ces faits.

- 1954 - Le canton de Saint-Florent était composé des communes de Barbaggio, Farinole, Patrimonio et Saint-Florent.

- 1973 - Le canton de Conca-d'Oro (chef-lieu Oletta) est créé avec la fusion imposée des anciens cantons d'Oletta et de Saint -Florent.

- 1975 - La Corse est à nouveau partagée en deux départements. Saint-Florent se trouve dans celui de Haute-Corse.

Saint-Florent est aujourd'hui un lieu de villégiature pour de nombreux touristes en été.

Toponymie

En corse la commune se nomme San Fiurenzu.

La commune aurait été nommée ainsi d’après l’évêque Fiorenzo de Semina qui, ayant subi des persécutions du roi vandale Hunéric après avoir participé au Concile de Carthage en 484 en soutenant l’orthodoxie catholique contre l’arianisme, sera exilé avec 500 autres évêques en Corse, Sardaigne et Italie.

Plusieurs sources documentaires indiquent que saint Florent aurait évangélisé le Nebbiu pendant son exil et y serait mort, une chapelle sera construite pour accueillir la dépouille du saint.

L’hypothèse la plus plausible serait que de l’évêque Saint Florent fut inhumé tout près de l‘emplacement de la Cathédrale Santa Maria, puisqu’un acte de 1145 parle de deux églises portant le nom de Santa Maria et Saint Florent (Hactum in civitate de Nebbiu pro magna utilitate nebiensis ecclesie sancte marie e sancti florenti), de plus des travaux effectués en 1545 sur le site de la Cathédrale ont permis de découvrir une cloche portant le millésime de l’année 700.

Quoi qu’il en soit nous savons que les reliques de l’évêque saint Florent étaient vénérées dans la région jusqu’au VIIIe siècle, période où il ne fut plus possible de les protéger des invasions barbaresques venues par mer, c’est pourquoi en 760 sur ordre de l’évêque de Trévise, Tiziano, elles furent transférées dans un premier temps dans l’église San Giovanni Battista, puis un peu plus tard dans le Duomo de Trévise où elles se trouvent encore.

Il est célébré le 2 mai selon le martyrologe romain.

Politique et administration

Liste des maires

Jumelages et échanges

La commune adhère à l’association des Saint-Florent de France regroupant sept communes intégrant « Saint-Florent » dans leur nom :

- Saint-Florent-sur-Cher (Cher) ;

- « Saint-Florent-le-Jeune » (Loiret) ;

- Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire) ;

- Saint-Florent-des-Bois (Vendée) ;

- Saint-Florent-sur-Auzonnet (Gard) ;

- Saint-Florent (Deux Sèvres), ancienne commune, fusionnée avec Niort en 1969.

Les dixièmes échanges ont eu lieu les 3 et à Saint-Florent-sur-Cher.

Population et société

Démographie

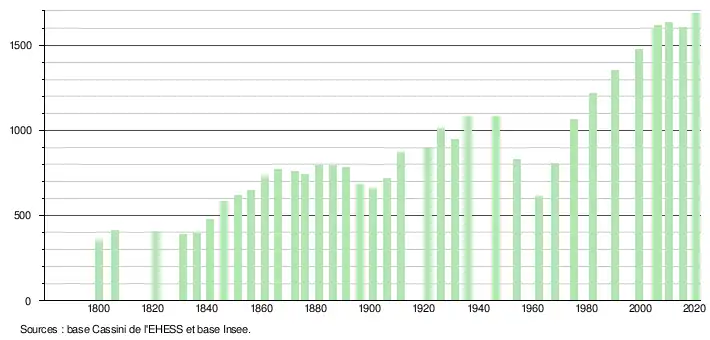

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[24]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[25].

En 2020, la commune comptait 1 688 habitants[Note 9], en augmentation de 5,17 % par rapport à 2014 (Haute-Corse : +5,98 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

- Écoles maternelle et primaire se situent en ville, route de Bastia (ou route de la Plage).

- Collège : le collège public Saint-Florent se situe rue de la Citadelle.

- Lycées : les plus proches établissements généraux ou technologiques se trouvent à Bastia : le lycée Giocante-de-Casabianca, le lycée technique Paul-Vincensini - 3 avenue Paul Giacobbi, et le lycée mixte Jeanne-d'Arc (privé) 15 rue Benoite Danesi. Les lycées professionnels les plus proches se trouvent également à Bastia : lycée Jean-Nicoli cours Pierangeli, et lycée Fred-Scamaroni 5 avenue Paul Giacobbi - Montesoro, tous deux publics.

- Enseignement supérieur : l'Université de Corse-Pascal-Paoli qui a son siège à Corte, est la seule université présente en Corse.

Santé

Deux médecins ont leur cabinet rue Principale (RD 81) en ville . De nombreux masseurs kinésithérapeutes et infirmier(e)s y sont installés, de même que les ambulances St Flor.

L'hôpital le plus proche est le Centre Hospitalier Général de Bastia, distant par route de 20 km.

Cultes

Le culte pratiqué est le catholicisme. La paroisse, l'église Sainte-Anne qui relève du diocèse d'Ajaccio, est le principal lieu de culte. L'église Santa Maria Assunta ou ancienne Cathédrale de Nebbio, sert encore parfois de lieu de culte.

Manifestations culturelles

- Le festival Porto Latino (musiques d’inspirations sud-américaine et espagnole) y a lieu habituellement en août. Son but est de faire connaître au public les nouveaux talents.

Célébrations religieuses

- Le soir du Vendredi saint après une célébration en l'église Sainte-Anne, une procession du pénitent (catenacciu, en langue corse) a lieu, comme dans nombre de villages corses.

- Tous les trois ans depuis 1771 le lundi de Pentecôte le village suit en procession saint Flor, martyr chrétien reposant dans sa chasse, offert par le pape Clément XIV à l'évêque du Nebbio de l'époque.

- Le , Saint-Florent comme plusieurs villes portuaires corses, célèbrent saint Érasme, une procession en mer est organisée à la suite de la messe.

- Le , après une messe en l'église Sainte-Anne, une procession dans le village est organisée pour honorer la patronne du village.

- Le soir du , les habitants se réunissent place de l'église, autour du traditionnel feu (u fucone) après la messe de minuit.

Loisirs et randonnées

- Le sentier du littoral ou sentier des douaniers

Ce sentier des douaniers permet de longer toute la côte des Agriates depuis la plage de la Roya jusqu'à Ostriconi, via Saleccia.

La plage de Saleccia, dans le site protégé des Agriates, mais qui appartient à la commune de Santo-Pietro-di-Tenda, outre son accès par bateau ou par une piste d’une dizaine de kilomètres qui prend son départ à Casta, un hameau de Santo-Pietro-di-Tenda, est aussi accessible à pied (plus de quatre heures de marche depuis la plage de la Roya par le sentier des douaniers).

Économie

Comme toutes les stations balnéaires de Corse, Saint-Florent vit essentiellement du tourisme en saison estivale. Sa proximité de l'agglomération bastiaise lui permet d'avoir une certaine activité hors saison.

- Les services. On y trouve tous les services pouvant satisfaire la clientèle : plaisance (entretien, gardiennage, location de bateaux), activités en mer (école de plongée, de voile, promenade en mer), location de voiture, etc.

- L'artisanat. Un artisan potier d'art à l'enseigne Poterie du Nebbiu, y est installé.

- L'agriculture n'occupe que peu de personnes. Quelques éleveurs et trois viticulteurs (domaines Cordoliani, Gentile et Brizzi). Les vignobles de Saint-Florent se trouvent à la fois dans la zone d'appellation d'origine contrôlée Patrimonio et de l'AOC. Muscat du Cap Corse.

Culture locale et patrimoine

Citadelle génoise

L'accès à la citadelle.

L'accès à la citadelle. La citadelle.

La citadelle. La citadelle.

La citadelle. La citadelle.

La citadelle.

Tour de la Mortella

Tour de Fornali

C'est Pascal Paoli qui, en mars-, fit construite la tour de Fornali, dans le but de contrôler la navigation dans le golfe de San Fiorenzo. Il n'en subsiste que la base au sommet d'une colline.

Déjà dès le XVIe siècle, les Génois avaient mis en place un dispositif de défense de Saint-Florent. Une dizaine de tours (Ostriconi, Malfalcu, Mignola, Saleccia, Curza, Mortella, Fornali, Vecchiaia…) devaient être édifiées le long des côtes des Agriates, depuis la punta di Paraghjola au nord de la plage d'Ostriconi à l'ouest jusqu'à la calanca di a Torre sous la punta Vecchiaia à l'est. Plusieurs ont été construites ; pour d'autres, seule la construction de leur base avait commencé. Mais aucune n'est en état de nos jours.

Autres patrimoines civils

- Monument aux morts sur la place des Portes entièrement rénovée.

- Fontaine au centre de la place Doria.

Cathédrale de Nebbiu

Le bâtiment est protégé dès 1840 et classé monument historique en 1875.

Autres patrimoines religieux

- Église paroissiale Sainte-Anne au clocher carré du XVIIIe siècle. Elle est située au cœur de la petite ville.

- Chapelle Saint-Antoine sur l'esplanade de la citadelle.

Plages

- Plage de la Roya. Au fond du golfe, c’est la seule plage de sable aux abords de Saint-Florent. C’est une plage familiale par excellence car on a pied très loin. C'est aussi le point de départ du sentier des douaniers qui longe tout le littoral du désert des Agriates.

- L’Ospedale, une plage de galets roses que longe la D81 depuis le blockhaus jusqu’à l’entrée orientale de la ville.

- le Loto (commune de Santo-Pietro-di-Tenda), dans le site protégé du littoral des Agriates, propriété du Conservatoire du littoral. La magnifique plage est desservie en saison estivale par deux compagnies de transports par mer de passagers. Embarquement au port de plaisance de Saint-Florent.

Plage de la Roya et la rive ouest du golfe de Saint-Florent.

Plage de la Roya et la rive ouest du golfe de Saint-Florent. Plage de l’Ospedale côté est et le blockhaus.

Plage de l’Ospedale côté est et le blockhaus. Plage de Loto, commune de Santo-Pietro-di-Tenda.

Plage de Loto, commune de Santo-Pietro-di-Tenda. Un panoramique de la baie, dos à la citadelle.

Un panoramique de la baie, dos à la citadelle. Plage du Loto, commune de Santo-Pietro-di-Tenda.

Plage du Loto, commune de Santo-Pietro-di-Tenda. Plage de Loto, commune de Santo-Pietro-di-Tenda (eau translucide).

Plage de Loto, commune de Santo-Pietro-di-Tenda (eau translucide). La ville

La ville

Personnalités liées à la commune

- Barthélemy Arena, personnalité politique, né le 17 août 1765 à Saint-Florent et décédé à Livourne (Italie) le 19 avril 1832.

- Louis Bizarelli, ancien sénateur et député de la Drôme, né à Saint-Florent en 1836.

- Lizzy Mercier Descloux a passé ses dernières années à Saint-Florent. Elle y décède en 2004.

- Marie Ferranti écrivain. Ses ouvrages sont édités par la maison Gallimard depuis 1995. Son premier roman, Les Femmes de San Stefano obtient le prix François-Mauriac de l'Académie française. En 2002, La Princesse de Mantoue, grand prix du roman de l'Académie française est traduit en plusieurs langues. Son dernier ouvrage intitulé Une haine de Corse. Histoire véridique de Napoléon Bonaparte et de Charles-André Pozzo di Borgo a paru en .

- Antoine Gentili, général, compagnon d’exil de Pascal Paoli à Londres, son secrétaire et confident. Commandant de la garde nationale de San Fiorenzo en 1793.

Héraldique, logotype et devise

Le blason de Saint-Florent ci-contre a été peint dans les années 1930 pour le compte d'une entreprise bastiaise par Antoine-Joseph Baffico[Note 10].

Voir aussi

Bibliographie

- Abbé Letteron - Histoire de la Corse Tomes I, II et III - Bastia Imprimerie et librairie Ollagnier - 1890.

- Abbé Letteron - « La Corse et la Révolution (Extraits du Moniteur) » in BSSHNC fasc. 325-327 et 328-330, 1911.

- Xavier Poli in La Corse dans l'Antiquité et dans le haut Moyen Âge, Paris Librairie Albert Fontemoing 4, rue Le Goff - 1907.

- D. Fumaroli, Notes sur Saint-Florent, dans Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, 1924, p. 30-58 (lire en ligne)

- Alerius Tardy in Fascinant Cap Corse - Bastia Toga 1994

- D. Hollande, Géologie de la Corse, Imprimerie Allier Frères 26, cours de Saint-André Grenoble 1918 - Éditeur Veuve Ollagnier Bastia, coll. « Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse / Bulletin XXXVe année » (no fascicule 373e à 381e), , 486 p. - lire en ligne sur Gallica.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Paolo Battista Rivarola avait été nommé commissaire général le 26 mars 1732

- Pasquale Paoli avait été élu général en chef de la révolte avec pleins pouvoirs militaires, politiques et économiques lors d'une Consulte à Sant'Antone di a Casabianca les 13 et 14 juillet 1755

- Le pinque napolitain du patron Carlo Cacacci est capturé sous la tour de Fornali en mars 1763, aux dires de deux soldats déserteurs qui se trouvaient à bord : partie du port de Gênes l'embarcation portait des soldats, des officiers et des munitions pour Calvi. Barbaggi fera saisir toutes les marchandises, comme appartenant à la République de Gênes - Antoine Marie GRAZIANI in La Marine corse du temps de Pascal Paoli, ADECEC Cervioni

- Filippu Maria Costa, du Moriani, ancien officier du Royal-Corse, complotait en faveur de la France

- Ghjiseppu Barbaggi épouse la fille de Clemente Paoli au début de l'été 1761. Il sera envoyé en juin 1767 à Capraia avec le titre d'intendant général.

- Le 8 mai 1769, les troupes paolistes sont défaites à Ponte Novu. Paoli se retire à Vivario qu'il quitte le 2 juin pour Bocognano, puis Bastelica, la Rocca et Porto-Vecchio. Le 13 juin, Pasquale Paoli, son frère Clemente et 340 patriotes s'embarquent à Portovecchio pour Livourne. Le 19 septembre le général Paoli est à Londres qu'il a choisi pour son exil

- La loi du 28 pluviôse an VIII (19 février 1800) porte sur l'administration locale. Elle conserve les départements hérités de la Révolution mais elle redécoupe les divisions intérieures. Les districts deviennent des arrondissements, la commune est définie et le canton créé. À chaque niveau on trouve un fonctionnaire public (nommé) ainsi qu'une assemblée consultative (élue)

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Antoine-Joseph Baffico a également peint en 1933, le théâtre de Bastia réplique de la Scala de Milan, détruit par les bombardements américains en 1944, des plafonds dans Bastia et l'église de Borgo entre autres. Il avait obtenu le legs Sisco qui lui avait permis de partir étudier la peinture à Rome d'où il sortit diplômé en 1913 - (Source famille)

Références

- D. Hollande in Géologie de la Corse, Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse - Éditeur Veuve Ollagnier Bastia, janvier 1917 - p. 256.

- Mgr Agostino Giustiniani in Description de la Corse, traduction de Lucien Auguste Letteron in Histoire de la Corse, Bulletin de la Société des sciences historiques & naturelles de la Corse – Tome I - 1888. p. 16.

- Sandre, « Fiche cours d'eau - ruisseau de Panecalellu (Y7511220) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - ruisseau de Mezzanu (Y7511200) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - ruisseau de Buggiu (Y7510500) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - ruisseau de Poggio (Y7330540) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - la Strutta (Y7330520) » (consulté le ).

- Itinéraires ViaMichelin

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.