Libération de la Corse

La Libération de la Corse (nom de code opération Vésuve) pendant la Seconde Guerre mondiale est une opération militaire effectuée du au par l'Armée française, à l'initiative du général Henri Giraud, alors coprésident du CFLN[2], contre l'avis du général de Gaulle, lui aussi coprésident du CFLN, qui trouvait l'opération risquée et voulait attendre un accord et une aide substantielle des Alliés[3].

Soutien aérien : |

557 blessés 539 blessés 12 disparus | 400 capturés |

Libération de la France,

Seconde Guerre mondiale

Batailles

- Corse

- Limousin

- Ain et Haut-Jura

- Les Glières

- Ascq

- Division Brehmer

- Mont Mouchet

- Opérations SAS en Bretagne

- Bataille de Normandie

- Guéret

- Brigade Jesser

- Cornil

- 1er Tulle

- 2e Tulle

- Argenton-sur-Creuse

- Oradour-sur-Glane

- 1er Ussel

- Saint-Marcel

- Saffré

- Mont Gargan

- Vercors

- Penguerec

- Lioran

- Égletons

- 2e Ussel

- Débarquement de Provence

- Port-Cros

- La Ciotat

- Toulon

- Martigues

- Marseille

- Nice

- Rennes

- Saint-Malo

- Brest

- Paris

- Mont-de-Marsan

- Montélimar

- Maillé

- Écueillé

- La Saulx

- Meximieux

- Nancy

- Colonne Elster

- Dunkerque

- Arracourt

- Saint-Nazaire

- Lorient

- Metz

- Royan et de la pointe de Grave

- Campagne de Lorraine

- Colmar

Campagnes d'Afrique, du Moyen-Orient et de Méditerranée

Les opérations ont été faites par une partie de l'Armée française de la Libération[4], avec l'assistance des Maquis corses et la complicité des Forces armées italiennes d'occupation[5] - [6]. La Corse devient alors une base d'aviation pour les Alliés, facilitant la libération de l’Italie commencée quelques mois auparavant et devant s'intensifier[7]. Cette opération qui est le premier acte de la Libération de la France, met ainsi fin à une année d'occupation de l'île par les forces de l'Axe.

Contexte historique

La zone libre fut envahie le (opération Anton) par les Allemands et les Italiens à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord le 8. Les Italiens occupèrent alors, à l'exception des départements du Rhône et des Bouches-du-Rhône, l'Est du Rhône ainsi que la Corse, violant l'accord passé avec le maréchal Pétain lors de l'armistice du 24 juin 1940.

Les prémices de cette libération remontent au mois de décembre 1942. À cette époque, les Alliés étaient fermement installés en Afrique du Nord. Le général Giraud choisit donc d'envoyer en Corse une première mission dirigée par le commandant de Saulle. Cette action de reconnaissance prit fin en avril 1943. À ce moment, le commandant Paulin Colonna d'Istria débarqua à son tour dans l'île pour unifier la Résistance et préparer le débarquement allié. À partir du , les Corses prirent donc leur destin en main. Et au 13 mai 1943, toute l'Afrique Française du Nord était libérée après la victoire des Alliés Américains, Anglais et Français, en Tunisie.

Près de 85 000 soldats des forces armées italiennes occupaient l'île[8]. L'armée de Vichy, bien que plutôt hostile aux Italiens, n'avait pas la possibilité de contester cette occupation sous peine de rompre l'armistice[9]. Les résistants corses menèrent une insurrection contre les Italiens en juin et juillet 1943 mais celle-ci fut durement réprimée par l'OVRA, la police politique fasciste italienne, et par les chemises noires. 860 Corses furent arrêtés et déportés en Italie et 3 autres partisans du Front national furent exécutés le à Bastia par un tribunal de guerre fasciste[10].

Après le débarquement allié en Italie, l'Italie signa un armistice le , alors que Benito Mussolini avait été arrêté le 25 juillet et que le roi Victor-Emmanuel III avait repris le pouvoir. L'Italie passa dès lors dans le camp des Alliés. Le général Magli commandant les 80 000 hommes des troupes d'occupation italiennes en Corse ordonna à ses troupes de considérer les Allemands comme des ennemis.

Les Allemands occupaient principalement le Sud de l'île et tentaient de désarmer les unités italiennes. La Corse relevait d'une importance stratégique, servant de bases aériennes et maritimes pour les opérations de l'Axe en Méditerranée, notamment pour évacuer leurs troupes d'Europe du Sud. La Sardaigne fut évacuée à l'été 1943 par les Allemands en raison des bombardements alliés incessants sur l'île. Dès lors, les Français libres pouvaient concentrer leurs efforts sur la libération de la Corse.

La résistance intérieure (maquis) joua aussi un rôle non négligeable, avec des figures comme François Vittori, chef d'État-Major des FTP de Corse[11].

Ordre de bataille

France

- Environ 10 000 hommes : général Henry Martin, commandant interarmées et interalliés en Corse :

- 1er bataillon de choc : chef de bataillon Fernand Gambiez

- Unités de la 4e division marocaine de montagne (4e DMM) : général Louchet :

- 1er régiment de tirailleurs marocains (1er RTM) : colonel Jean Jacques de Butler

- Deux escadrons du 4e régiment de spahis marocains (4e RSM) : 1er escadron de chars légers (capitaine Leroux) et 2e escadron de reconnaissance (capitaine d'Almont)

- IIIe groupe du 69e régiment d'artillerie de montagne : chef d'escadron Duvoisin

- 2e groupe de tabors marocains (2e GTM) : colonel Boyer de Latour

- Navires de guerre : croiseur Jeanne d'Arc, contre-torpilleur Le Fantasque, contre-torpilleur Le Terrible, torpilleur Alcyon, torpilleur Fortuné, torpilleur Tempête, sous-marin Casabianca

Italie

- Une partie (divisions Friuli et Cremona des généraux de Lorenzis et Pedrotti) des 80 000 hommes des troupes d'occupation du général Giovanni Magli. Ces unités furent mises directement sous les ordres du général Louchet, commandant la 4e DMM, par le commandement italien.

Allemagne

- Entre 10 000 et 32 000 hommes : Generalleutnant Frido von Senger und Etterlin :

- 90e Panzergrenadier Division : Generalleutnant Carl-Hans Lungershausen (it)

- Sturmbrigade « Reichsführer-SS » : SS-Obersturmbannführer Karl Gesele (cs)

Déroulement de l'opération

Après l'armistice du 8 septembre, le général Magli reçoit le commandant français libre Colonna d'Istria pour se mettre d'accord sur des plans opérationnels communs[12]. Le Comité de libération occupe la préfecture d'Ajaccio et contraint le préfet de Vichy à signer le ralliement de la Corse au Comité français de la Libération nationale, le CFLN.

À Bastia, les Italiens ouvrent le feu contre des avions et des navires allemands. Le , se déroule la bataille navale de Pietracorbara, dans le port de Bastia, le destroyer Aliseo, sous le commandement du capitaine Carlo Fecia di Cossato (it), avec la corvette Cormorano, réussit dans une action héroïque à couler sept navires allemands, en endommageant trois autres[13] - [14].

Le village de Levie Alta Rocca se lève face aux soldats de la division SS Reichsführer ; cet acte lui vaut d'être honoré par l'attribution de la croix de guerre avec palme et une citation à l'ordre de l'armée. Dès le , les résistants corses et les soldats italiens[12] attaquent les troupes allemandes qui avaient commencé leur mouvement en direction du sud. Pendant plus de dix jours, ces derniers mènent une lutte sans merci. Malgré les contre-attaques, l'exécution de deux résistants insulaires et l'ultimatum allemand menaçant de raser le village, les insulaires se maintiennent sur le terrain au prix de dix morts et plus de dix blessés avant l'arrivée des Forces françaises libres. Grâce aux habiles dispositions prises, au calme de ses chefs et au courage de tous, les Allemands rebroussent chemin, laissant plus de 200 morts, environ 400 blessés, 20 prisonniers, plus de 30 véhicules blindés, des armes, des munitions et des vivres[15].

À partir du 11, le général Giraud, ayant nommé le général Henry Martin commandant interarmées et interalliés avec pour mission de libérer la Corse, envoie de son propre chef 109 hommes du bataillon de choc sous les ordres de Gambiez à bord du sous-marin Casabianca commandé par le capitaine de frégate Jean L'Herminier. Le sous-marin Casabianca arrivent à 1h le 13 aux abords de Ajaccio. Le bataillon de choc débarque dans le port d'Ajaccio dans la nuit.

Dès le lendemain, dans la nuit du 13 au 14, et jusqu'à la fin septembre, l'acheminement massif de matériels et de troupes entre Alger et Ajaccio, reposant sur plusieurs milliers de goumiers et tirailleurs marocains, est effectué par la 10e division de croiseurs légers, avec Le Fantasque et Le Terrible, commandée par le capitaine de vaisseau Perzo, avec la contribution occasionnelle des croiseurs Jeanne d'Arc et Montcalm et des torpilleurs Alcyon et Tempête. Le colonel Deleuze délégué de l'état-major du 1er corps d'armée débarque aussi dans la nuit[16]. Le général Giraud en informe le CFLN qui lui reproche le noyautage de l'île par les communistes du mouvement Front national. Le général Giraud paiera de la perte de la coprésidence du CFLN le fait d'avoir mené cette opération de sa seule initiative, sans en avoir informé au préalable le CFLN dont il faisait partie, bien que celui-ci le félicite pour sa réussite et lui laisse les mains libres pour terminer l'opération.

L'offensive de l'Armée française de la Libération débute le 14, lorsque 6 600 soldats de la 4e division marocaine de montagne sont débarqués sur Ajaccio depuis Alger, soutenus par la Royal Air Force et l'United States Army Air Forces afin d'intercepter les unités allemandes en pleine débâcle. L'opération maritime de débarquement, effectuée sous la responsabilité de la 10e D.C.L., permet également de conduire sur l'île, dès le , le nouveau préfet de Corse nommé par le CFLN, Charles Luizet[17]. Parmi les FFL, un marin corse décrit l'opération[18] :

« : opération VÉSUVE et NORMAN (débarquement en Corse). Heure H : 0h00. Raid à 35 nœuds = Alger-Ajaccio avec 250 hommes du Ier Bataillon de choc (Cdt. Gambiez) et 25 tonnes d'armements divers. Arthur Giovoni (responsable du Front National), mon ex prof. du Lycée de Bastia, embarque à bord. Le « FANTASQUE » embarque aussi 250 hommes ainsi que Mr Luizet (ex-préfet de la Corse), le Gl. Mollar dont les deux filles étaient nos amies, gouverneur de la Corse, ainsi que le Lt Cl Deleuze. Départ inoubliable où la foule répondit par des vivats au chœur des Chocs au moment où les navires battirent en arrière. 23h30 : arrivée à Ajaccio sous les acclamations de la foule dans une extraordinaire fantasia d'armes de toutes sortes. »

— Marin Corse, Témoignage

Le 17, le colonel Deleuze rencontre le général italien Magli à Ajaccio puis à Corte afin de coordonner les mouvements des troupes alliées et italiennes. Le 21, Giraud arrive en Corse. Sartène est définitivement libérée le 22. Un bataillon de choc américain de 400 hommes rejoint également les forces françaises[19].

Le 18, le bataillon de choc se scinde en deux pour venir aider des partisans dans la région de Levie et pour affronter les troupes ennemies près de Porto-Vecchio[16].

Le 20 et 21, diverses unités débarquent comme le 1er RTM et une partie du 2e GTM pour soutenir les troupes déjà arrivées. Le général Giraud se rend à Ajaccio pour coordonner les futures opérations sur Bastia[16].

Le 22, le général Louchet installe son PC à Corte. Le bataillon de choc poursuit son avancée[16].

Le 23, les troupes de choc et les résistants corses atteignent Porto-Vecchio[16]. Les troupes italiennes de la division d'infanterie Friuli joueront un rôle déterminant[20], avec la participation des troupes coloniales marocaines, en prenant le col de San Stefano le puis le col de Teghime le [21]. Le 23 septembre, Giraud retourne à Alger.

Le 24, une partie du bataillon de choc progresse à l'est de Saint-Florent tandis que des éléments du 2e GTM avancent vers Ponte-Leccia[16].

Le 29, le 2e GTM et un escadron de char du 4e RSM s'installent à Casta. Casta que rejoint le général Martin dans la nuit[16].

Durant la nuit séparant le 29 et le 30 septembre, les assauts sur Bastia commencent. L'objectif est d'empêcher les troupes allemandes de pouvoir s'enfuir en Italie. Les combats commencent avec les 1er et 6e Tabors qui atteignent le col de Saint-Léonard pour ensuite poursuivre vers Patrimonio. En parallèle, une compagnie du bataillon de choc explore le Cap Corse à la recherche de troupes ennemies. Le 1er RTM prend le contrôle du col de San-Stefano. Une nouvelle rencontre est organisée avec le général Magli mais cette fois-ci avec la présence en personne du général Martin mais aussi du général Peake alors représentant du commandement en chef des troupes alliés[16].

Le 1er octobre les assauts se poursuivent. Le 1er RTM atteint le col de San-Antonio. Le Tabor rejoignent l'ouest de la cime Orcacio avant de revenir sur Serra-Di-Pigno. Sur le Cap Corse, le bataillon de choc repousse des troupes ennemies vers Porticciolo et Pietracorbara et ils pacifient la région de Parimonio[16].

Le 2, le col de Teghime est évacué par les allemands ainsi que Santa-Severa. Sur le front Sud, les ennemis évacuent la Barchetta. Le 1er Tabor atteint la cime Orcaio et le 1er RTM tient le col de Sant-Antonio. Le général Louchet déplace son PC à Saint-Florent[16].

Le 3, le 1er RTM prend position à Furiani et des avant-gardes blindés de reconnaissance du 4e RSM atteignent Pino. Les Tabors poussent vers Cadro[16].

Le 4 octobre 1943, le 73e goum du 6e Tabor entre dans Bastia à 5h45 suivi du bataillon de choc et du 1er RTM puis de l'escadron de reconnaissance du 4e RSM. L'arrière-garde ennemie avait abandonné une importante quantité de matériel en fuyant peu avant l'arrivée des français. Dès lors, les combats cessent sur l'ensemble de la Corse[16].

Conséquences

Le 5 octobre, la Corse devient le premier département de France métropolitaine libéré après le soulèvement de la population et par l'action conjointe des résistants corses, des Italiens et des éléments de l'Armée d'Afrique (rattachée à la France libre), et sans véritable intervention des Anglo-Américains qui continuent leur offensive en Italie au même moment[22]. Les pertes allemandes lors de la libération s'élèvent à environ 700 tués et blessés et 350 capturés. Les Italiens perdent de 600 à 800 soldats tués et ont 2 000 blessés, dont de nombreux membres de la division Friuli. Les Français subissent 75 tués, 239 blessés et 12 disparus.

Le à Ajaccio, le général de Gaulle s'exclame : « La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France »[23] - [1]. L'île devient une base de l'United States Army Air Forces et de l'United States Navy pour la poursuite des opérations en Italie puis pour le débarquement de Provence (août 1944) et aura un surnom, l’USS Corsica.

Giraud n'avait pas prévenu le général De Gaulle de l'opération, car il visait une revanche politique sur de Gaulle par une victoire militaire : préparée dès , avec des livraisons d'armes à la Résistance locale dès , la libération de la Corse avait donné lieu à des contacts entre Giraud et Eisenhower. Giraud avait nommé le le capitaine de gendarmerie Paulin Colonna d'Istria coordonnateur militaire des groupes de résistance, particulièrement le Front national d'Arthur Giovoni, dirigé par les communistes. Il prenait contact avec eux aussi en zone Sud. De Gaulle n'est prévenu que lorsque l'opération a été déclenchée par les résistants et Giraud. Il est particulièrement irrité et, dans un entretien orageux, il reproche notamment à Giraud d'avoir laissé le « monopole » aux chefs communistes. Cette erreur permet à de Gaulle de transformer cette victoire militaire en défaite politique pour Giraud. De Gaulle entreprend de retirer à Giraud ce qui lui reste d'autorité au sein du CFLN. Le , une large majorité du CFLN réduit les pouvoirs de Giraud ; ce dernier refuse tout d'abord d'accepter cette décision, puis s'incline au bout d'une semaine, ne conservant le contreseing que pour les ordonnances et les décrets.

Le Parti communiste de Corse tire un prestige considérable de son action dans la résistance et, dès la fin de l'année 1943, dispose d'une influence politique majeure sur l'île. Il est à la tête de la préfecture et administre 260 municipalités sur 320, tandis que ses militants sont près de 10 000 en 1946. Le général De Gaulle décide alors de reprendre la main et favorise le retour en grâce des anciennes gloires politiques insulaires, dont notamment Paul Giacobbi, qui sera élu premier président du conseil départemental de l'après-guerre[24].

Reconnaissance de l'événement

La libération de la Corse est peu connue du grand public, occultée dans la mémoire collective par le débarquement de Provence et surtout par le débarquement de Normandie[25]. Pour cette raison, le député de Corse (2007-2017) Sauveur Gandolfi-Scheit a mené une campagne pour que cet événement soit explicitement mentionné dans les livres d'histoire[26].

Le 70e anniversaire est commémoré par le président de la République François Hollande en en présence de soldats marocains ayant permis cette libération[25], qu'il décore de la Légion d'honneur[27]. Ernest Bonacoscia fut le seul ancien résistant corse présent, et aucun soldat italien ne fut convié à cette commémoration.

Bilan humain

Au total, l'estimation des victimes de ces combats s'établit ainsi[28] :

- Allemands : environ 1 600 hommes dont 1 000 tués et 400 prisonniers

- Italiens : 245 tués et 557 blessés

- Français : la Résistance enregistre dans ses rangs 160 tués et environ 300 blessés ; les troupes régulières enregistrent 75 tués, 12 disparus et 239 blessés

Hommages

_-_2021-09-12_-_6.jpg.webp)

Inscriptions de bataille

L'inscription de bataille Corse 1943 est attribuée aux drapeaux des :

- Goumiers marocains

- Bataillon de choc

Monuments et plaques commémoratives de la libération de la Corse

Un monument situé au col de Teghime rend hommage aux goumiers marocains :

« Remplis du souvenir d'une lumière unique leurs yeux sont fermés aux Brumes d'occident, Seigneur, permettez que les durs guerriers de Berberie qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire se tiennent contre nos épaules et qu'ils sachent, ô qu'ils sachent Seigneur combien nous les avons aimés. »

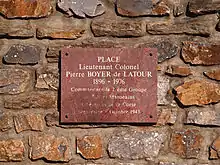

La commune de Barbaggio, où s'est déroulée la bataille du col de Teghime opposant le 2e GTM du colonel Boyer de Latour du Moulin à des forces allemandes défendant le passage, l'a honoré en donnant son nom à la place du village.

Remerciements du général Louchet au général de Lorenzis

« À Monsieur le Général de Lorenzis. Commandant la Division d’Infanterie Friouli. Mon Général, J’ai été très touché par les sincères félicitations que vous avez bien voulu adresser à mes troupes et à moi-même à la suite des opérations qui ont abouti à la reprise de Bastia et à la libération totale de la Corse. J’ai spécialement apprécié le concours efficace qui m’a été apporté sans réserve par les troupes de votre Division, non seulement dans l’organisation des communications et des transports, mais encore dans leur participation directe au combat. Les unités que le Commandement Italien avait tenu à mettre directement sous mes ordres, par un geste auquel j’ai été particulièrement sensible se sont distinguées par leur courage et leur ardeur. Elles ont soutenu une lutte dure, dont témoignaient les pertes subies. L’artillerie divisionnaire et de Corps d’Armée aux ordres du colonel Brunelli, qui a été pour moi un précieux collaborateur, a montré toute sa valeur militaire et technique. Mon infanterie a rendu un hommage unanime à l’action précise et constante des batteries italiennes, qui ont appuyé au plus près nos attaques en dépit de la réaction ennemie. Je suis donc heureux de vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre aide entière et généreuse et je vous demande de transmettre également à vos troupes mes remerciements et mes compliments. Veuillez agréer, mon Général, l’assurance de ma haute considération. »

— Le Général Louchet – Commandant l’infanterie de la 4e DMM au général De Lorenzis commandant la division Friuli

Citations militaires

« A conquis la Corse en trois semaines après le débarquement le plus audacieux, en présence d'un ennemi dix fois supérieur en nombre. A confirmé une fois de plus les magnifiques qualités de soldat et de chef dont il a fait preuve depuis 1914, partout où la France a eu besoin de lui. »

Les unités combattantes françaises suivantes sont citées à l'ordre de l'armée (croix de guerre avec palme) pour ces faits d'armes[5] :

« Splendide unité marocaine formée à l'image de son chef le Lieutenant-Colonel Boyer de Latour. Engagée dans des opérations délicates et difficiles dès son débarquement en Corse, a pris dès les premiers combats un ascendant foudroyant sur l'ennemi, lui causant des pertes, lui faisant de nombreux prisonniers et créant chez l'adversaire une inquiétude manifeste. Troupe au moral élevé, à l'endurance inégalable, au cran magnifique et à l'allant irrésistible. A donné toute la mesure de sa valeur guerrière en s'emparant de haute lutte du col du Teghime, le 2 octobre 1943, par une série d'attaques menées avec fougue, qui causèrent à l'ennemi de lourdes pertes en hommes et en matériel. Bien que soumises à des feux violents d'artillerie et d'aviation, a conservé toute son ardeur agressive et est entré victorieusement dans Bastia le 4 octobre, contribuant pour une large part au succès de la campagne engagée pour la libération de la Corse. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 2e groupement de tabors marocains (2e GTM) après les combats pour la libération de la Corse en octobre 1943, Ordre no 364, le 3 janvier 1944, général Giraud

« Magnifique unité qui au cours d'une audacieuse opération de nuit a enlevé le 30 septembre 1943 la position du col de San Stephano, solidement tenue et organisée. A, par son action digne des plus beaux faits d'armes des troupes marocaines, ouvert la route a notre progression. A en outre causé un préjudice considérable à l'ennemi, qui a laissé entre nos mains 3 morts, 11 prisonniers dont 1 officier, 2 canons de 75, 7 véhicules automobiles, une quantité considérable d'armement, de vivres et de munitions. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée à la 1re compagnie du 1er régiment de tirailleurs marocains (1er RTM) pour la prise du col de San Stefano, Ordre no 364, le 3 janvier 1944, général Giraud

Notes et références

- Histoire de la Corse - D’une guerre à l’autre (1914-1945), L’Internet des services de l’Etat en Corse, consulté le 26 mars 2012.

- Le 31 juillet 1943, le Comité français de libération nationale a nommé le général Henri Giraud commandant en chef de toutes les forces françaises combattantes, c'est-à-dire non seulement l'Armée d'Afrique mais aussi les 23 000 combattants FFL.

- Général Henri Giraud, Alger 1942-1944.

- En particulier l'Armée d'Afrique, réunie à partir du aux FFL de De Gaulle pour former l'Armée française de la Libération.

- Paul Gaujac, L'Armée de la victoire, Lavauzelle, 1984, p. 138-163.

- Giovanni Magli, Le truppe italiane in Corsica, p. 50, Lecce, Tipografia Scuola AUC, 1950.

- Le 21 novembre 1943, le général Giraud a lancé le Corps expiédictionnaire français en Italie sous le commandement du général Juin, et il mit au point le plan d'offensive par les crêtes qui a permis aux Français d'être les premiers à percer la ligne Gustav et ouvrir la route de Rome.

- (it) Rainero, R.H. Mussolini e Pétain. Storia dei rapporti tra l’Italia e la Francia di Vichy (10 giugno 1940-8 settembre 1943), page 29.

- [PDF]« La Corse sous l’Occupation (novembre 1942 – octobre 1943) », sur Éditions-Dumane.com (consulté le ).

- Fernand Gambiez, Libération de la Corse, Hachette Littérature, p. 128.

- Voir les publications résistantes de l'époque, par exemple Les jeunesses Laïques combattantes : http://chsprod.hypotheses.org/jean-rene-chauvin-parcours-dun-militant/annees-40/tracts-jeunesses-laiques-combattantes.

- (it) 8 SETTEMBRE 1943 - CORSICA VII CdAGen. Giovanni Magli, consulté le 22 octobre 2012.

- (de) Seekrieg 1943, September, consulté le 22 octobre 2012.

- (it) Carlo Fecia di Cossato, sur regiamarinaitaliana.it. Consulté le 22 octobre 2012.

- Les Grands Combattants Volontaires, consulté le 24 avril 2012.

- Service historique de l'état-major de l'armée de terre, Guerre 1939-1945. Les grandes unités françaises : historiques succincts, Paris, Ministère d'état chargé de la défense nationale, , 1002 p., p. 420-429

- « extrait de la Cronica storica di a Corsica d'Orsu Ghjuvan Caporossi », sur Voce di Rutali in Corsica (consulté le ).

- Gaby Grimaud-Paoli, Association des Forces Françaises Libres.

- « Les combats de la Libération », sur http://www.resistance-corse.asso.fr/ (consulté le ).

- (it) LA DIVISIONE «FRIULI» ATTACCA I TEDESCHI IN CORSICA (9 settembre - 4 ottobre 1944), consulté le 22 octobre 2012.

- Domique Lormier, C'est nous les Africains, Calmann-Lévy, 2006, p. 171.

- « Octobre 1943 : la Corse, premier département libéré », L'Express, 28 juin 2004.

- « Octobre 1943, la libération oubliée de la Corse », sur Libération, .

- « Parti communiste corse : un siècle de lutte », sur France 3 Corse ViaStella, .

- Sylvie Johnsson, « Libération de la Corse : Hollande met les goumiers à l'honneur », sur francetvinfo.fr, 3 octobre 2013 (mis à jour le 2 mai 2014) (consulté le ).

- « Le voile sur la libération de la Corse en 1943 bientôt levé dans les manuels d'Histoire », Le Point.

- Agence France-Presse, « Visite de François Hollande en Corse, l'hommage aux goumiers », sur francetvinfo.fr, (consulté le ).

- LA LIBÉRATION DE LA CORSE 9 septembre-4 octobre 1943, Site Chemins de mémoire, Ministère de la Défense.

Annexes

Bibliographie

- Fernand Gambiez, Libération de la Corse, 1973, Hachette Littérature, 318 p. (ASIN B004U0IZM6).

- Mathieu Geagea, « Septembre-, l’opération « Vésuve » libère la Corse », dans Batailles no 60, Éditions Histoire & Collections, 2013.

- Paul Silvani, Corse des années ardentes (1939-1976), Éditions Albatros, 1976.

- (it) C. Paletti, « Un'operazione riuscita: Corsica settembre 1943 » dans Memorie storiche militari. Ufficio Storico Stato maggiore Esercito, Roma, 1999.

- Karine Varley, « Between Vichy France and Fascist Italy: Redefining Identity and the Enemy in Corsica During the Second World War », Journal of Contemporary History (2012) 47:3, 505-527.

- Maurice Choury, Tous bandits d'honneur, Éditions sociales, 1956 - Alain Piazzola, 2011 (édition enrichie).

- Hélène Chaubin, La Corse à l'épreuve de la guerre 1939-1943, Vendémiaire, 2012, 283 p. (ISBN 978-2-36358-039-9)

Liens externes

- Rapport officiel du colonel Jean de Butler sur les operations de la liberation de la corse en 1943 par le 1er regiment de tirailleurs marocains.

- Documents et archives relatifs à la résistance et l'insurrection en Corse (journaux, lettres, liste des patriotes…).

- Documents et archives de l'association ANACR Haute-Corse (les bulletins semestriels "A Mémoria", les vidéos "Récits d'anciens Résistants Corses", les C.R. des différentes manifestations organisées par l'association ANACR de Haute Corse…).