Bataille de Tulle

La bataille de Tulle a lieu lors de la Seconde Guerre mondiale. La ville est attaquée et en partie prise le par les maquisards. Elle est cependant reprise le soir du , à la suite de l'arrivée en renfort d'une colonne de la 2e division SS Das Reich. Les maquisards se replient, laissant la ville aux SS qui le lendemain commettent le massacre de Tulle.

| Date | - |

|---|---|

| Lieu | Tulle |

| Issue | Victoire allemande |

| • Jacques Chapou, dit Kléber • Louis Godefroy, dit Rivière | • Aurel Kowatsch |

| 1 800 à 2 700 hommes[1] - [2] (dont 500 à 900 engagés)[2] - [3] | Allemagne : 289 hommes du 95e régiment de sécurité[4] (forces initiales) 2e division SS Das Reich (forces en renfort) Milice et GMR : 600 à 700 hommes |

| 26 à 30 morts[5] 36 blessés[5] | 37 à 56 morts[6] - [1] 23 à 37 blessés[7] 55 prisonniers (dont 47 exécutés)[8] |

Batailles

- Corse

- Limousin

- Ain et Haut-Jura

- Les Glières

- Ascq

- Division Brehmer

- Mont Mouchet

- Opérations SAS en Bretagne

- Bataille de Normandie

- Guéret

- Brigade Jesser

- Cornil

- 1er Tulle

- 2e Tulle

- Argenton-sur-Creuse

- Oradour-sur-Glane

- 1er Ussel

- Saint-Marcel

- Saffré

- Mont Gargan

- Vercors

- Penguerec

- Lioran

- Égletons

- 2e Ussel

- Débarquement de Provence

- Port-Cros

- La Ciotat

- Toulon

- Martigues

- Marseille

- Nice

- Rennes

- Saint-Malo

- Brest

- Paris

- Mont-de-Marsan

- Montélimar

- Maillé

- Écueillé

- La Saulx

- Meximieux

- Nancy

- Colonne Elster

- Dunkerque

- Arracourt

- Saint-Nazaire

- Lorient

- Metz

- Royan et de la pointe de Grave

- Campagne de Lorraine

- Colmar

Campagnes d'Afrique, du Moyen-Orient et de Méditerranée

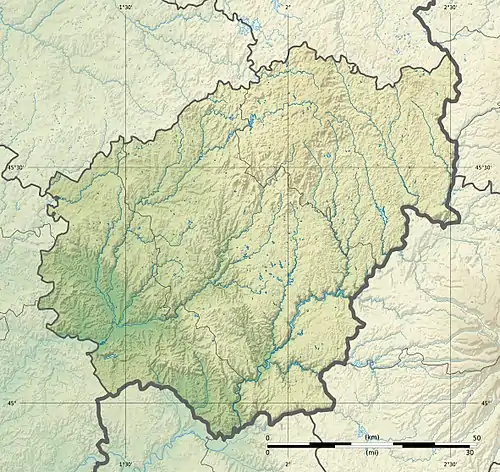

| Coordonnées | 45° 16′ 02″ nord, 1° 45′ 56″ est | |

|---|---|---|

Forces en présence

L'attaque de Tulle est planifiée par le commandant des maquis FTP de Corrèze, Jacques Chapou, dit Kléber, mi-avril[Note 1] ou début : « à l'origine, il semble bien que cette attaque ait été envisagée sans aucun lien avec le débarquement dont la date était encore imprévisible[10]. » Elle poursuit plusieurs objectifs : « désarmer, et si possible, anéantir la garnison allemande ; désarmer les Gardes Mobiles et s'approprier leurs armes et véhicules ; rendre inoffensifs la Milice et les collaborateurs connus[11] », mais aussi, « creuser des vides dans la garnison, inspirer une crainte salutaire à ses chefs et les amener à se retrancher dans Tulle sans en plus sortir, faisant ainsi cesser, au moins pour un temps, les expéditions contre les maquis[12]. » Contactés, les responsables de l'Armée secrète se montrent tout à fait opposés à une opération contre un centre urbain[13]. la Résistance était très active dans la région désorganisation du trafic ferroviaire du réseau téléphonique, attaques de convois... La division SS Das Reich, établie à Montauban après avoir combattu sur le Front de l'Est (Seconde Guerre mondiale), à l'Union soviétique de Joseph Staline avait pris en charge la lutte contre les maquis corréziens en attendant d'intervenir contre le débarquement imminent. Elle bénéficiait dans cette besogne du concours d'Henri Lafont, le chef de la Gestapo française, et de ses hommes Abel Danos, Raymond Monange, le nationaliste algérien Mohamed el-Maadi de la Légion nord-africaine sous les ordres du colonel SS Helmut Knochen, no 2 de la police allemande en France[14] - [15].

Selon J. Delarue, Tulle est défendue par une garnison de sept cents hommes du 3e bataillon du 95e régiment de sécurité de la Wehrmacht, auxquels il faut ajouter six ou sept cents hommes des Gardes Mobiles et de la Milice française ; B. Kartheuser estime quant à lui les effectifs du 95e régiment de sécurité à 289 hommes, issus des 8e, 13e compagnies et le (?) l'état-major, sur la base d'un relevé détaillé établi le [4]. Face à eux, les résistants disposent de 1 350 combattants, dont 450 ne participent pas au déclenchement de l'opération et de 1 350 hommes en soutien[2]. Pour Jean-Jacques Fouché et Gilbert Beaubatie, les forces en présence s'élèvent à un peu plus de trois cents hommes du côté allemand, l'attaque étant lancée par quatre cents FTP, qui sont rejoints ensuite par cent-vingt combattants supplémentaires en milieu d'après-midi le 7 et le 8 au matin[3]. Pour Dominique Lormier, 1 800 maquisards commandés par Jacques Chapou et Louis Godefroy, dit Rivière, encerclent la ville dès le [1]. La réunion d'état major FTP de l'interrégion B est organisé à Limoges, le 17 avril 1944, pour planifier des opérations à venir. Les FTP étaient décidés à tester véritablement les réactions allemandes. De là une possible attaque de Tulle était envisagée[16]. Robert Caulet participe à la bataille de Tulle puis Jean Labrunie qui sera le maire SFIO de Brive de 1944 à 1946, puis Maire de Brive en 1965-1966[17]. Léon Lanot, Commandant FFI Louis son nom de guerre a la responsabilité du sous-secteur A (Haute-Corrèze). Il a dirigé les unités qui combattent de juin à août 1944, à Tulle, Egletons, Soudeilles (le 8 août) et Ussel[18].

Déroulement

L'offensive se déclenche le à cinq heures du matin[19] et un coup de bazooka tiré sur la caserne du Champ de Mars où sont cantonnées les forces de maintien de l'ordre donne le signal de l'attaque[20]. Dès six heures, les édifices dans lesquels se trouve la garnison allemande sont cernés ; la poste et la mairie, où les FTP établissent leur poste de commandement sont occupés vers sept heures[21]. À huit heures, la gare elle aussi est prise par les résistants, qui y trouvent dix-huit gardes-voies et un employé des chemins de fer, Abel Leblanc[22] : invités à rejoindre le maquis, ceux-ci préfèrent attendre la fin des combats dans la salle d'attente. À 11 h 30, les forces de la Milice et des GMR hissent le drapeau blanc sur la caserne du Champ de Mars : après des négociations, ils quittent la ville vers seize heures, en emportant tout leur matériel[20]. Pour Elie Dupuy, dont le groupe de combat FTP n'avait pas été touché par l'ordre de repli de Chapou, ce départ est un échec, l'un des buts de l'opération étant de récupérer le matériel de guerre et de transport des forces de l'ordre ; mais avec son seul bataillon de quatre-vingt-dix hommes, il n'a pas les moyens « de poursuivre l'attaque contre la garnison allemande et, en même temps, d'imposer une reddition inconditionnelle aux policiers[23] ».

Pendant ce temps, vers 13 h 30, les Allemands profitent du retrait partiel des maquisards sur les hauteurs ordonné par Chapou[24] et reprennent brièvement le contrôle de la gare, dans laquelle ils découvrent à leur tour les gardes-voies, porteurs d'un brassard blanc, signe distinctif de leur fonction, mais semblable à celui des FTP. Dès que les gardes-voies sortent du bâtiment, sans le moindre interrogatoire, sans même être fouillés, ils sont pris sous le feu des troupes allemandes dans la cour de la gare ou le long des voies menant au garage du chemin de fer départemental, fauchés « par des tirs croisés dont ceux d'une mitrailleuse leur tirant dans le dos », alors qu'ils s'adressent aux Allemands en leur criant « Camarades! Camarades! »[9]. Seul Abel Leblanc survit à la fusillade. Pour B. Kartheuser, il s'agit d'un assassinat délibéré, les Allemands étant au courant de la présence des gardes-voies et connaissant leur tenue[25].

Dans la nuit du 7 au 8, alors que les maquisards, toujours privés des 450 hommes du groupe A, se sont retirés sur les hauteurs, la garnison allemande se regroupe en trois lieux : l'école normale de jeunes filles au nord, la manufacture d'armes et l'école de Souilhac au sud[20]. Les combats reprennent à six heures trente du matin[26], la principale offensive étant dirigée contre l'école normale, bastion principal des troupes allemandes. Face à la résistance des Allemands, les FTP boutent le feu à l'édifice vers quinze heures. Vers dix-sept heures, dans des circonstances qui restent peu claires et discutées, les Allemands tentent une sortie ou essaient de se rendre : si l'un d'entre eux agite un chiffon blanc[Note 2], d'autres portent des grenades amorcées[20]. Dans la confusion la plus totale, les maquisards ouvrent le feu à l'arme automatique : certains soldats sont fauchés à bout portant, des grenades explosent, ce qui explique les blessures, terriblement mutilantes observées sur les cadavres. Après la reddition des troupes allemandes, neuf membres du Sicherheitsdienst sont identifiés, notamment avec l'aide d'une trentaine de maquisards libérés, emmenés au cimetière et fusillés sans jugement[27]. Les combats cessent dès ce moment, les résistants se contentant de maintenir l'encerclement de la manufacture d'armes et de l'école de Souilhac, qu'ils comptent attaquer le lendemain. Alors que les blessés allemands et français sont emmenés à l'hôpital, Kléber se rend à la préfecture et demande au préfet Trouillé de continuer à assurer la direction de l'administration. Pour la résistance, à l'exception des deux petits bastions à prendre le lendemain, Tulle est libérée[20].

Le , à 21 heures[28], les premiers chars de la 2e division blindée SS Das Reich arrivent à Tulle par trois axes de pénétration, prenant les maquisards par surprise. Les postes de l'Armée secrète et des FTP établis à distance ayant été balayés par les blindés, aucune alerte n'ayant pu parvenir à temps à Tulle. Les maquisards quittent immédiatement la ville vers les hauteurs, sans livrer de combats, face à « une colonne de secours [...] [qui] ne comprenait que des éléments lourds et disposait d'une puissance de feu considérable » : si des tirs de bazookas depuis le plateau qui domine la ville auraient pu infliger des pertes aux éléments de la Das Reich, les résistants y renoncent par crainte de causer de lourdes pertes parmi la population civile. Les SS installent leur premier poste de commandement dans le quartier de Souilhac, près de la manufacture d'armes, avant de s'installer, le lendemain en fin de matinée, à l'hôtel Moderne. À ce moment, l'officier le plus élevé en grade est le SS-Sturmbannführer Kowatsch, officier de renseignement de l'état-major de la division. Durant toute la nuit du 8 au , les S.S. patrouillent dans la ville et assurent l'encerclement de celle-ci.

Les pertes

Les pertes allemandes sont estimées à 37 morts, 25 blessés et 35 disparus par Sarah Farmer[6]. Pour G. Penaud, elles s’élèvent à une cinquantaine de morts, une soixantaine de disparus, sans doute faits prisonniers et de 23 à 37 blessés[7].

Cinquante-cinq soldats de la Wehrmacht et une femme française, membre de la Gestapo, sont faits prisonniers[8] - [29]. Parmi eux, sept soldats tchèques et polonais rejoignent les rangs des FTP-MOI[8] - [29]. Un agent de la Gestapo est rapidement abattu en essayant de s'enfuir[30]. Les 47 autres prisonniers et l'agente de la Gestapo sont quant à eux fusillés à Meymac le 12 juin 1944[8] - [29]. En 2023, Edmond Réveil, ancien membre des FTP, raconte au journal Le Parisien : « Chaque maquisard avait son bonhomme à tuer. Il y en a, parmi les gars, qui n’ont pas voulu, dont moi. (...) La femme française, personne ne voulait la tuer. Ils ont tiré au sort… Ce jour-là, il faisait une chaleur terrible. On leur a fait creuser leur propre tombe. Ils ont été tués, on a versé de la chaux sur eux. Je me souviens que ça sentait le sang. On n’en n’a plus jamais reparlé. C’est pas marrant, vous savez, de fusiller quelqu’un »[8] - [29]. Selon Edmond Réveil, l'ordre d'exécuter les prisonniers est donné par le général Kœnig[30]. Ce point est cependant mis en doute par l'historien Nicolas Bernard : « Kœnig a toujours veillé à ce que les prisonniers soient bien traités. [...] Ce genre de cas était laissé à l’appréciation des maquisards »[31].

Pour Dominique Lormier, alors que les Miliciens et les GMR se sont rapidement retirés, les pertes de la garnison allemandes sont de 44 à 56 morts, 60 prisonniers, dont 25 grièvement blessés[1]. Les pertes des renforts SS arrivés à Tulle le soir du 8, sont de trois morts et neuf blessés[1]. Selon le colonel Otto Weidinger, chef du 4e régiment « Der Führer » de la 2e division SS Das Reich, 52 corps des soldats allemands sont retrouvés le 9 au matin, devant une école puis un survivant des combats Walter Schmald non dénué de sadisme qui sera le responsable de la sélection des victimes civiles vouées à la pendaison[1].

Pour Jean-Jacques Fouché et Gilbert Beaubatie les pertes des FTP61 sont de 26 morts et 36 blessés, celles des Allemands de 70 tués, sans compter un nombre inconnu de blessés, dont certains mortellement[5]. Jacques Chapou, quant à lui, évoqua 30 morts pour les maquisards[5].

Notes

- Une première réunion a lieu le 17 avril 1944, selon Jean-Jacques Fouché et Gilbert Beaubatie, Tulle. Nouveaux regards sur les pendaisons et les événements de juin 1944, Éditions Lucien Souny, 2008, p. 41

- Ce fait n'est pas mentionné par Trouillé selon lequel les Allemands tentent une sortie en force à coups de mitraillettes et de grenades, P. Trouillé, op. cit., p. 152

Références

- Dominique Lormier, Les F.F.I. au combat, 1994, p.115.

- J. Delarue, op. cit., p. 348-50.

- Jean-Jacques Fouché, Gilbert Beaubatie, Tulle. Nouveaux regards sur les pendaisons et les événements de juin 1944, Éditions Lucien Souny, 2008, p. 59.

- B. Kartheuser, op. cit., t. 3, p. 93.

- J. J. Fouché, G. Beaubatie, op. cit., p. 97.

- Sarah Farmer, Oradour : arrêt sur mémoire, Paris, Calmann-Lévy, coll. Essai/histoire, 1994, p. 59

- G. Penaud, op. cit., p. 198

- Glenn Gillet, UN RÉSISTANT DE CORRÈZE RÉVÈLE L'EXÉCUTION DE 47 PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN 1944, BFM TV, 16 mai 2023.

- J. J. Fouché, G. Beaubatie, op. cit., p. 77

- Jacques Delarue, Crimes et Trafics sous l'occupation, Paris, Fayard, Le livre de poche, 1971, p. 346

- Bruno Kartheuser, op. cit., t. 3, p. 304.

- J. Delarue, op. cit., p. 345.

- J. Delarue, op. cit., p. 347.

- https://www.asafrance.fr/images/PDF/actualite/14_06_13_TULLE_et_ORADOUR_HERODOTE.pdf

- https://www.histoire-genealogie.com/Un-du-93-rue-Lauriston

- Fabrice Grenard, Tulle, enquête sur un massacre 9 juin 1944, , 352 p. (ISBN 979-10-210-0479-5, lire en ligne), p. 79.

- Michel PEYRAMAURE, Das Reich, la division maudite, , 375 p. (ISBN 978-2-221-12416-1, lire en ligne), p. 180.

- https://mairie-soudeilles.fr/evenements-1939-1945/

- Une fusillade nourrie me fait sauter du lit. Le jour point, il est cinq heures, Pierre Trouillé, Journal d'un préfet pendant l'Occupation, Paris, Gallimard, coll. J'ai Lu, 1964, p. 137.

- J. Delarue, op. cit., T. 4, p. 350-359.

- P. Trouillé, op. cit., p. 139

- J. J. Fouché, G. Beaubatie, op. cit., p. 73.

- J. J. Fouché, G. Beaubatie, op. cit., p. 79-80.

- J. J. Fouché, G. Beaubatie, op. cit., p. 78

- B. Kartheuser, T. 3, op. cit., p. 320

- P. Trouillé, op. cit., p. 146

- B. Kartheuser, op. cit., t. 3, p. 342

- Sauf mention contraire, cette section est écrite sur la base de J. Delarue, op. cit., p. 358-365

- Franck Lagier, « On leur a fait creuser leur propre tombe » : les atroces révélations d’un résistant corrézien sur l’exécution de soldats allemands, Le Parisien, 15 mai 2023.

- Nicolas Chigot, Témoignage. "Je suis content que ça ne soit plus un secret" : Edmond Réveil, résistant, révèle l'exécution de soldats allemands en 1944 en Corrèze, France 3, 16 mai 2023.

- Thomas Rabino, Exécution de soldats allemands en Corrèze : des révélations qui ravivent la plaie des "malgré-nous", Marianne, 8 juin 2023.