Goumiers marocains

Les goumiers marocains sont des soldats appartenant à des goums, unités d’infanterie légères de l'armée d'Afrique composées de troupes autochtones marocaines sous encadrement essentiellement français. Ces unités ont existé de 1908 à 1956.

| Goum | |

Goumiers du 2e groupe de tabors marocains embarquant dans un chaland de débarquement en Corse pour l'île d'Elbe. | |

| Création | 1908 |

|---|---|

| Dissolution | 1956 |

| Pays | |

| Branche | Armée de Terre |

| Rôle | Infanterie |

| Commandant historique | Général Guillaume |

D'abord supplétifs, puis réguliers, les goumiers marocains s'illustrent surtout lors de la Seconde Guerre mondiale, entre 1942 et 1945[1], sous les ordres du général Augustin Guillaume et du colonel Émile Hogard, et obtiennent, entre 1942 et 1945, dix-sept citations collectives à l'ordre de l'armée et neuf à l'ordre du corps d'armée[2], puis en Indochine de 1946 à 1954.

Le 2e groupement de tabors marocains (2e GTM) est, après le 2e régiment de chasseurs parachutistes, l'une des six unités d'infanterie les plus décorées de la Seconde Guerre mondiale avec le 3e régiment de tirailleurs algériens, le 4e régiment de tirailleurs tunisiens, le Régiment de marche du Tchad, la 13e demi-brigade de Légion étrangère et le Bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique (BIMP).

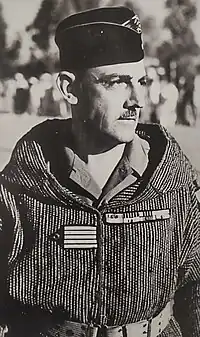

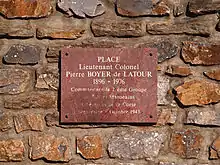

Les goumiers marocains, soldats d'élite, ont été commandés par des chefs choisis parmi les meilleurs de l'Armée française[3]. Parmi les plus prestigieux, on trouve Georges Leblanc, Pierre Boyer de Latour, Gaston Parlange, élevés après-guerre à la dignité de grand-croix de la légion d'honneur, et Jacques Massiet du Biest, qui commandent les groupements de tabors marocains (GTM) en 1943-1945.

Étymologie

Le terme « goum » qui désigne une compagnie de goumiers, provient de l'arabe maghrébin « gūm » et de l'arabe classique قوم « qawm », signifiant « tribu, peuple, gens » qui désigne les contingents de cavaliers armés que certaines tribus fournissent au chef du pays lorsqu'il fait une expédition[4].

Le terme « tabor » provient du turc « tabur » signifiant « bataillon » soit directement, soit par l'intermédiaire de l'arabe طابور « ṭābūr » lui-même issu du turc[5].

Si la tradition française issue du protectorat du Maroc a gardé un sens valorisant au mot goumier, dans son acception francophone la plus utilisée aujourd’hui, le « goumier » (en arabe : « goumi »), membre d’un goum, a un sens très péjoratif issu, cette fois, de la guerre d’Algérie, pendant lesquels les goumiers d’Algérie étaient, comme les harkis, des supplétifs de l’armée française et que le nom de goumier, goumi est aujourd’hui, par un malheureux simplisme historique, synonyme de « traître » ou de « collabo » dans certaines cours de récré, tant en Algérie qu’en France.

Création et différentes dénominations

La création des premiers goums marocains, qui remonte à 1908, est due à l'initiative du général d'Amade. Les six premières formations[6] formaient à leur début une milice locale[7] destinée à assurer des patrouilles ou des missions de reconnaissance sur le territoire marocain. La dénomination de goum sera finalement régularisée le et les unités placées sous l'autorité militaire française à la suite de leur comportement à Fès en 1911.

Lorsque le Maroc accède officiellement à l'indépendance en 1956, les goums quittent l'armée française et rejoignent l'armée royale marocaine le à minuit[8].

Campagnes militaires

Les goums marocains se sont particulièrement illustrés lors de la Seconde Guerre mondiale entre 1942 et 1945, notamment lors de la campagne d'Italie au sein du Corps expéditionnaire français (CEF) du Maréchal Juin, puis lors des campagnes de France et d'Allemagne. Ils ont été ensuite largement engagés en Indochine de 1948 à 1954 et ont également participé au début de la guerre d'Algérie jusqu'en 1956. Ils ont finalement été dissous, formant l'Autorité des forces auxiliaires le 1er juillet 1946

Pacification du Maroc (1907-1934)

Environ 22 000 goumiers ont combattu aux côtés de l'armée française entre 1907 et 1934 durant la pacification du Maroc (colonisation) et 12 583 ont été tués entre 1907 et 1922[9] - [10] - [11].

Seconde Guerre mondiale

Composition des unités

Un goum, l'équivalent d'une compagnie, regroupe environ 200 goumiers. En période de guerre, les goums sont regroupés en Tabor, équivalent d'un bataillon, de trois à quatre goums. Enfin, le Groupement de tabors marocains (GTM), l'équivalent d'un régiment, est composé de trois tabors.

Durant la Seconde Guerre mondiale, chaque GTM comporte près de 3 000 hommes dont un peu plus de 200 officiers et sous-officiers. Il comprend un goum de commandement et d'engin (GCE) et trois tabors.

Le GCE (environ 300 hommes) comprend notamment :

- une section de protection et de pionniers ;

- un peloton d'estafettes à cheval ;

- un peloton antichar et de mortiers ;

- un groupe muletier.

Le tabor (environ 900 hommes) comprend :

- un GCE composé d'une section de mortiers de 81, d'un peloton de cavaliers et d'un groupe du train ;

- trois goums de trois sections chacun.

La proportions d'« indigènes » dans un GTM est de 77 à 78 %[12].

Les quatre GTM constituaient l’équivalent d’une forte brigade d’infanterie légère sous l’appellation de « Commandement des Goums Marocains » (CGM) aux ordres du général Guillaume puis du colonel Hogard.

Quatre GTM marocains (environ 12 000 hommes) ont été formés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Organisation détaillée

Entre 1943 et 1945, les 4 GTM sont constitués de la manière suivante :

- 1er GTM : colonel Georges Leblanc

- 2e tabor : 51e, 61e et 62e goums

- 3e tabor : 4e, 65e et 101e goums

- 12e tabor : 12e, 63e et 64e goums

- 2e GTM (ne participa pas à la campagne d'Italie du CEF mais seulement à celle de Corse et de l'île d'Elbe en septembre-octobre 1943 puis de France et d'Allemagne) : colonel Boyer de Latour

- 1er tabor : 47e, 58e, 59e et 60e goums

- 6e tabor : 36e, 72e, 73e et 74e goums

- 15e tabor : 8e, 11e, 30e et 39e goums

- 3e GTM : colonel Jacques Massiet du Biest (Débarquement de Provence[13])

- 9e tabor : 81e, 82e et 83e goums

- 10e tabor : 84e, 85e et 86e goums

- 17e tabor : 14e, 18e et 22e goums (22e goums : Capitaine Rouast à partir du 9/01/45[13])

- 4e GTM (il fut renvoyé au Maroc après la campagne d'Italie et ne participa pas à la campagne de France. Il fut remis sur pied en pour la campagne d'Allemagne): colonels Soulard, puis Gautier et enfin Parlange (à partir du 2 novembre 1944)

- 5e tabor : 41e, 70e et 71e goums

- 8e tabor : 78e, 79e et 80e goums

- 11e tabor : 88e, 89e et 93e goums

Le commandement des goums marocains (CGM), avec ces quatre GTM, est créé le et placé sous les ordres du général Guillaume. Lorsque ce dernier succéda au général de Monsabert au commandement de la 3e division d'infanterie algérienne, le CGM resta sous son autorité.

Participation des 4 GTM aux campagnes

| Tunisie 1942-1943 | Sicile 1943 | Corse 1943 | Italie 1943-1944 | Ile d’Elbe 1944 | France 1944-1945 | Allemagne 1945 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1er GTM | 13/12/1942-13/5/1943 | 17/4/1944-21/7/1944 | 14/8/1944-30/3/1945 | 3/4/1945-8/5/1945 | |||

| 2e GTM | 6/1/1943-13/5/1943 | 23/9/1943-4/10/1943 | 17/6/1944-20/6/1944 | 14/8/1944-30/3/1945 | 31/3/1945-8/5/1945 | ||

| 3e GTM | 17/12/1943-22/7/1944 | 14/8/1944-18/2/1945 | |||||

| 4e GTM | 22/11/1943-14/9/1944 | 12/4/1945-8/5/1945 | |||||

| 4e Tabor | 16/4/1943-8/5/1943 | 14/7/1943-3/9/1943 |

Tunisie 1942-1943

Durant la campagne de Tunisie, le général Alexander décide d'aider les troupes américaines qui doivent prendre Bizerte et Tunis, en leur donnant des goumiers (1er et 2e GTM), qu'il considère comme de « grands combattants »[16].

Sicile 1943

Sur demande express du général Patton, le 4e tabor du commandant Guido Verlet (1903-1996) est utilisé en Sicile, en juillet-août 1943, pour représenter l'armée française et rattaché à la 3e division US du général Truscott (puis à la 1re division US).

Les goumiers du 4e tabor enlèvent Acuto (1 335 mètres), dont la chute marquera un point important dans la conquête de la Sicile, et capturent 460 prisonniers au cours de la campagne. Le 4e tabor est cité à l'ordre de l'armée le 4 octobre 1943 dans les termes suivants : « Magnifique unité qui sous les ordres du Capitaine Verlet, chef possédant au plus haut point la qualité d'entraîneur d'homme, [...] vient de représenter brillamment l'Armée française en Sicile. Du 14 juillet au 14 août, en une série ininterrompue d'opérations habiles et hardies, soit à l'avant-garde, soit en flanc garde des unités de l'armée américaine, s'est emparé, dans des régions très difficiles, des positions importantes et âprement défendues de Campanito, de l'Acuto et de Monte Pelato, capturant 460 prisonniers et un important matériel et laissant de nombreux cadavres ennemis sur le terrain. »[18].

Les pertes du 4e tabor à la fin des opérations, le 14 août 1943, s'élèvent à 17 tués, 11 disparus et 54 blessés[18].

Corse 1943

Le premier département français à être libéré est la Corse. Libération à laquelle participe le 2e GTM, du colonel Pierre Boyer de Latour, qui est chargé de nettoyer les montagnes dominant Bastia. Le il prend le col de Teghime. Il est cité à l'ordre de l'Armée.

Les pertes du 2e GTM à la fin des opérations s'élèvent à 39 tués dont 3 officiers, 4 disparus et 120 blessés dont 5 officiers[19].

Italie 1943-1944

.jpg.webp)

En Italie, l'exploit le plus retentissant des GTM a lieu en mai 1944 lors de la bataille du Monte Cassino au cours de laquelle dix mille goumiers pénètrent dans les monts Aurunci, bastion sud de la position allemande de Monte-Cassino, « nettoient » les collines depuis le Garigliano jusqu'au sud de Rome et éliminent en trois semaines de combats certaines des unités allemandes les mieux entrainées[20]. Au cours de cet assaut des troupes françaises, qui provoque la rupture de la ligne Gustave, le général allemand Kesselring écrit le : « Les Français et surtout les Marocains ont combattu avec furie et exploité chaque succès en concentrant immédiatement toutes les forces disponibles sur les points qui faiblissaient »[21]. La plupart des analystes militaires considèrent la manœuvre des goumiers comme la victoire décisive qui a finalement ouvert la route de Rome aux Alliés[22].

Français et Alliés sont fascinés par « la vélocité et l'apparence des goums »[23]. Le lieutenant Gaudront, commandant la 8e compagnie du 1er RTM, évoque à propos de l'attaque du Frascolo par les tabors marocains le 17 mai 1944 « [un] spectacle inoubliable qui faisait trépigner d'enthousiasme les tirailleurs : les grands shleus aux jambes brunes, en short avaient tombé la djellaba, et le torse ceinturé de bandes de cartouches, ils se ruaient à l'assaut dans un élan irrésistible. Toute résistance ennemie était enfoncée, tournée, submergée, les Allemands fuyaient jetant leurs armes, leurs équipements et jusqu'à leurs vêtements, mais dans ces rochers impossibles, ils étaient rattrapés, pris ou massacrés et la poursuite continuait au même train d'enfer. L'attaque ennemie était plus qu'enrayée, brisée dans l'œuf par la 7e cie, elle était vite transformée en déroute: tirailleurs et goumiers avaient rivalisé de sang-froid d'abord et d'entrain ensuite. Plus de 100 cadavres jonchaient les avances de nos positions. »[24].

Les goumiers entrent dans Sienne le et terminent la campagne à San Gimignano.

Les généraux Alexander et Clark avaient une très haute opinion de la valeur militaire des goums[25].

Perpétration de crimes

Entre avril et , une partie des troupes est impliquée dans les Maroquinades, pudiquement dénommées “crimes de Ciociarie“: des viols de masse et des homicides sont commis sur les civils dans les villages[26], lesquels ont laissé des traces terribles dans la population jusqu'à nos jours[27]. L’écrivain Norman Lewis, officier britannique, a raconté les événements dans un livre Naples 44 (en)[28]. Alerté de toutes parts par différentes unités alliées qui révèlent que des femmes et des jeunes filles, des adolescents et des enfants sont violés dans la rue, des prisonniers sodomisés et des notables castrés, il fallut que le haut commandement anglo-américain intervienne auprès du général Juin, commandant du corps expéditionnaire français pour que cessent ces exactions.

Dans une lettre adressée au général de Gaulle le , le maréchal Jean de Lattre de Tassigny écrit à propos des goumiers marocains : « je sais qu’ils sont accusés d’actes de violences commis à l’encontre des populations civiles italiennes, mais je crois que de tels faits ont été singulièrement déformés et exagérés à des fins anti-françaises »[29].

Le général Alphonse Juin, jugeant suspecte la vigueur de la réaction italienne, dénonce dans une lettre adressée le 22 juillet 1944 au général Clark, commandant la Ve Armée américaine, une « manoeuvre habilement orchestrée dont le but est de discréditer les troupes françaises et de jeter partout une ombre sur la page de gloire qu'elles ont ouverte en Italie »[30].

Au total, 207 soldats, toutes unités confondues, sont jugés par la justice militaire pour violences sexuelles durant toute la campagne d'Italie et 156 (87 Marocains, 51 Algériens, 12 Français, 3 Tunisiens et 3 Malgaches) sont condamnés dont 3 sont fusillés[31]. Parmi les 156 condamnés, on compte un seul goumier marocain[32]. À ces condamnations s'ajoutent 28 soldats, dont l'unité d'appartenance est inconnue, exécutés sommairement, car pris sur le fait. Pour Julie Le Gac, le fait qu'un seul soldat des goums soit condamné pour viol « alors que les goumiers sont les coupables désignés » pourrait-être l’« indice d’un contrat tacite qui autorise ces troupes irrégulières à piller et à violer ». L'autre hypothèse, selon elle, étant que la justice expéditive, les exécutions sommaires soient plus appliquées aux goumiers (l'unité d'appartenance des 28 soldats exécutés sommairement est inconnue) mais aucune source ne confirme cette hypothèse[33].

France 1944-1945

En , environ dix mille goumiers participent aux opérations de la 1re armée française dans le sud et l'est de la France. « Jamais la route des Maures n'a autant justifié son nom » écrira le maréchal de Lattre[34]. Les 1er, 2e et 3e GTM jouent un rôle important dans la libération de Marseille[35] en et sont cités à l'ordre de l'Armée. À l'issue de la prise de Marseille, le général Guillaume, leur chef, prenant le commandement de la 3e DIA, confie le commandement des goums marocains à son second et camarade de promotion de Saint Cyr, le colonel Hogard. C'est lui qui les conduit ensuite dans les Alpes en automne puis dans les Vosges lors des combats meurtriers de l'hiver 1944-1945 et jusqu'en Allemagne.

Allemagne 1945

En , le 4e GTM remplace le 3e GTM rentré au Maroc et participe avec les 1er et 2e GTM à la campagne d'Allemagne. Les GTM nettoient d'abord la forêt de Haguenau des Allemands qui l'occupaient, franchissent le Rhin puis forcent la ligne Siegfried[35].

Selon Giles MacDonogh (en), lors de la prise de Freudenstadt en avril 1945, six cents femmes auraient été violées, par des soldats français et marocains auxquels se joignent des prisonniers de guerre polonais libérés dans le secteur de Freudenstadt. Plus tard, les Allemands menèrent des enquêtes pour connaître les responsables qui avaient laissé les troupes se déchaîner de cette façon. Furent mis en cause un certain major Deleuze, un capitaine de l’Estrange, un major Champigneulles, un adjudant Poncet et également deux soldats dénommés Guyot et Pinson, accusés d'avoir commis des tortures. La Presse britannique accusa le major (et futur général) Christian de La Croix de Castries, descendant d'une des plus anciennes familles nobles, d’avoir sciemment laissé faire ces actes de barbaries[36].

Pertes

Environ 22 000 goumiers ont combattu de à .

Pour un effectif permanent de 12 000 à 13 000 goumiers, leurs pertes ont été de 1 638 tués (dont 166 officiers et sous-officiers) et d'environ 7 500 blessés. Seul quatre goumiers ont été faits prisonniers[35].

Guerre d'Indochine

De 1948 à 1954, neuf tabors marocains participent à la guerre d'Indochine et s'illustrent notamment lors de la bataille de la RC 4 en septembre-. Les tabors sont regroupés par trois au sein du GTMEO (Groupement de Tabors Marocains en Extrême-Orient) commandé successivement par les colonels Lepage, Duparcmeur et Sore.

Le total des tués au combat ou morts en captivité s’élève à 787 (dont 57 officiers et sous-officiers).

[37] :

- 1er tabor - capitaines Feaugas et Berdeguer puis commandant Riez

- 58e, 59e et 60e goums et GCAT 1[38]

- mars 1951 à avril 1952

- 2e tabor - chef d'escadrons Mirabeau puis commandant Borie

- 21e, 33e, 66e et 12e (?) goums et GCAT 2 (?)

- novembre 1952 à octobre 1954

- 3e tabor - commandant de Sèze puis chef d'escadrons de Chergé

- 36e, 51e et 4e goums et GCAT 3

- juin 1949 à mars 1951

- 5e tabor - commandant Marquez, capitaine Azam puis commandant Gastine

- 7e, 10e, 32e et 38e goums et GCAT 5

- juin 1952 à juillet 1954

- 8e tabor - commandant Claude Guérin

- 78e, 79e et 80e goums et GCAT 8

- octobre 1948 à novembre 1950

- 8e tabor (2e formation) - commandant Rouast

- 13e, 19e et 45e goums et GCAT 8

- avril à novembre 1954

- 9e tabor - commandant Commaret

- 9e, 42e et 46e goums et GCAT 9

- avril 1952 à avril 1954

- 10e tabor - chef d'escadrons Dugué Mac Carthy

- 84e, 85e et 86e goums et GCAT 10

- août 1948 à août 1950

- 10e tabor (2e formation) - commandant Coudry

- 34e, 40e et 43e goums et GCAT 10

- février à novembre 1954

- 11e tabor - commandants Delcros et Arbola puis capitaine Donot

- 3e, 5e, 8e et 25e goums

- juillet 1950 à août 1952

- 17e tabor - commandant Saulnay

- 14e, 18e et 22e goums et GCAT 17

- décembre 1950 à décembre 1952

Chefs de corps

1943-1945

Augustin Guillaume, commandant le CGM

Augustin Guillaume, commandant le CGM Georges Leblanc, commandant le 1er GTM

Georges Leblanc, commandant le 1er GTM Pierre Boyer de Latour, commandant le 2e GTM

Pierre Boyer de Latour, commandant le 2e GTM

Commandement des goums marocains (CGM)

Lieutenant-Colonel Jean de Butler responsable entre octobre 1941 et avril 1943 du camouflage et de l'organisation des goums au Maroc

- - : général Augustin Guillaume (1895-1983), adjoint colonel Hogard. Grand-croix de la légion d'honneur et médaillé militaire.

- - 1945 : colonel puis général Émile Hogard (1894-1990). Grand officier de la légion d'honneur, titulaire de 9 citations, promu général en 1948.

Commandants des GTM

- 1er GTM : colonel Georges Leblanc (1896-1989). Grand-croix de la légion d'honneur, titulaire de 24 citations, il est promu général de corps d'armée en 1955.

- 2e GTM : colonel Pierre Boyer de Latour du Moulin (1896-1976). Grand-croix de la légion d'honneur, titulaire de 24 citations, il est promu général d'armée en 1956.

- 3e GTM : colonel Jacques Massiet du Biest (1898-1973). Grand officier de la légion d'honneur, titulaire de 18 citations, il est promu général de division en 1956.

- 4e GTM : colonel Robert Soulard (1897-1974), en décembre-février 1944, colonel Georges Gautier (1911-1983) en février-juillet 1944 puis colonel Gaston Parlange (1897-1972), à partir de novembre 1944, grand-croix de la légion d'honneur, titulaire de 18 citations, promu général de division en 1955.

1946-1956

- 1946-1948 : Gaston Parlange (1897-1972)

- 1948-1949 : Maurice Beaurpère (1903-1978)

- 1949-1951 : Emile Pantalacci (1899-1955)

- 1951-1956 : Syfroy Aunis (1901-1972)

Traditions

Devise

- « Zidou l'gouddam » (« Avancez, زيدو القدام »)

Insignes

L'insigne général des goums marocains est constitué par un poignard à bout recourbé ou koumia portant le sigle GMM. En 1943-1945, chaque GTM possède son propre insigne.

Insigne général des goums mixtes marocains

Insigne général des goums mixtes marocains Insigne du 1er GTM

Insigne du 1er GTM Insigne du 2e GTM

Insigne du 2e GTM Insigne du 3e GTM

Insigne du 3e GTM Insigne du 4e GTM

Insigne du 4e GTM

Drapeau

Il existe un seul drapeau pour tous les tabors des goums marocains qui leur fut remis en 1945 par le général de Gaulle avant le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Celui-ci porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes[39] :

- Maroc 1908-1934

- Tunisie 1942-1943

- Sicile 1943

- Corse 1943

- Italie 1944

- France 1944-1945

- Allemagne 1945

- Indochine 1948-1954

Depuis leur dissolution en 1956, le drapeau est aux Invalides.

Fanions des GTM

Le fanion les caractérisant était agrémentée d'une queue de cheval, rappelant le toug ottoman, symbole de commandement repris plus tard vers 1830 par les cavaliers de l'armée d'Afrique.

Seconde Guerre mondiale

- Fourragère avec olive aux couleurs du ruban de la médaille militaire et de la Croix de guerre 1939-1945 (4 citations à l'ordre de l'Armée)[40]

- 2e GTM (4 citations)

- Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1939-1945 (2-3 citations à l'ordre de l'Armée chacun)[40]

- 1er GTM (2 citations)

- 3e GTM (2 citations)

- 4e GTM (2 citations)

Guerre d'Indochine

Les neuf tabors qui participèrent à ce conflit furent cités de nombreuses fois et obtinrent les décorations collectives suivantes :

- Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs (2-3 citations à l'ordre de l'Armée)

- 1er tabor marocain

- 5e tabor marocain

- Le drapeau des Goums a été décoré de la Croix de la Légion d'honneur le [41].

Citations militaires

Durant la Seconde Guerre mondiale, les 4 GTM (régiments), tabors (bataillons) et goums (compagnies) marocains ont obtenu, entre 1942 et 1945, 17 citations collectives à l'ordre de l'Armée et 9 à l'ordre du Corps d'armée, décernées au cours des campagnes de Tunisie, d'Italie, de France et d'Allemagne. 13 143 citations individuelles ont également été attribuées[2].

Extraits de quelques citations à l'ordre de l'Armée obtenus par les goums et les tabors marocains lors de la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine.

Seconde Guerre mondiale

- Tunisie 1942-1943

« Magnifique unité de supplétifs qui, placée sous les ordres du chef de bataillon de Colbert-Turgis Louis, s’est de nouveau particulièrement distinguée au cours des opérations de Tunisie. Du 11 au 13 avril 1943, s’est lancée vigoureusement à l’attaque entre la plaine d’Ousseltia et celle de Kairouan, dans une région difficile, infestée de mines et défendue par un adversaire opiniâtre, solidement accroché au terrain. A bousculé les résistances ennemies, puis le 15 avril s’est portée audacieusement à près de 10 kilomètres de sa base de départ, sur le djebel Zbidine, s’emparant de positions ennemies fortement défendues et capturant les garnisons. Contre-attaquée par un adversaire particulièrement mordant, très supérieur en nombre et moyens, a réussi à se rétablir dans un ordre parfait sur de nouvelles positions. A assuré en outre, la protection d’unités voisines se trouvant dans une situation critique. Au cours de ces opérations, a capturé 371 prisonniers et un très important matériel de guerre. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 3e Tabor marocain du 1er GTM lors de la campagne de Tunisie en 1942-1943, Ordre général n° 160-D du 19 août 1943

- Sicile 1943

« Magnifique unité qui sous les ordres du Capitaine VERLET, chef possédant au plus haut point la qualité d'entraîneur d'hommes, a fait preuve au cours da combats de l'oued Seditemane, du Toro, du Djebd Arkoub et du Djebel Zoukar durant la période du 28 avril au 9 mai 1943 des plus hautes qualités d'audace et d'agressivité. Attaquant sans arrêt les unités italo-allemandes abondamment pourvues d'armes automatiques et d'artillerie, leur occasionnant de fortes pertes, les a obligés à la retraite ouvrant aux éléments alliés la route de Bizerte. Vient de représenter brillamment l'Armée française en Sicile. Du 14 juillet au 14 août, en une série ininterrompue d'opérations habiles et hardies, soit à l'avant-garde, soi en flanc-garde des unités de l'armée américaine, s'est emparé, dans des régions très difficiles, des positions importantes et âprement défendues de Campanito, de l'Acuto et de Monte Pelato, capturant 460 prisonniers et un important matériel et laissant de nombreux cadavre ennemis sur le terrain. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 4e Tabor marocain lors de la campagne de Sicile en mai 1943, Décision no 305, 4 octobre 1943. Henri Giraud)

- Corse 1943

« Splendide unité marocaine formée à l'image de son chef le Lieutenant-Colonel Boyer de Latour.

Engagée dans des opérations délicates et difficiles dès son débarquement en Corse, a pris dès les premiers combats un ascendant foudroyant sur l'ennemi, lui causant des pertes, lui faisant de nombreux prisonniers et créant chez l'adversaire une inquiétude manifeste

Troupe au moral élevé, à l'endurance inégalable, au cran magnifique et à l'allant irrésistible.

A donné toute la mesure de sa valeur guerrière en s'emparant de haute lutte du Col de Teghime, le 2 octobre 1943, par une série d'attaques menées avec fougue, qui causèrent à l'ennemi de lourdes pertes en hommes et en matériel. Bien que soumises à des feux violents d'artillerie et d'aviation, a conservé toute son ardeur agressive et est entré victorieusement dans Bastia le 4 octobre, contribuant pour une large part au succès de la campagne engagée pour la libération de la Corse. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 2e GTM après les combats pour la libération de la Corse en octobre 1943, (Ordre no 364, le 3 janvier 1944, général Giraud)

- Italie 1944

« Sous les ordres du lieutenant-colonel Massiet du Biest, engagé fin janvier 1944 dans le secteur San Eli-Monte Cairo, a donné dès les premiers engagements, la mesure de son esprit offensif que ni l'ennemi, ni le terrain, ni les conditions atmosphériques ne parvinrent à freiner. Nettoie en avril la rive gauche du Garigliano par une série d'embuscades et de patrouilles de nuit qui interdisent à l'ennemi le franchissement de ce cours d'eau. Le 14 mai, après la rupture du dispositif ennemi, le 3e G. T.M. franchit l'Ausente de vive force, se précipite à l'assaut du Fammera qu'il atteint dans un temps record, faisant 245 prisonniers et tuant de nombreux Allemands. Du 16 au 27 mai, malgré des pertes sensibles et des fatigues exceptionnelles il repousse sans arrêt l'ennemi à travers les monts Aurunci, s'empare durant cette période des monts Lago, Fumone, Calvo, de la cime Alta et du Cavilli, ouvrant à Castro dei Volsci la porte de la vallée du Sacco. Du 1er au 3 juin, il enlève brillamment Gorca, dernier bastion de la résistance allemande devant la plaine de Rome. Enfin, du 25 juin au 4 juillet, en une série de combats offensifs ininterrompus, il franchit les coupures de Farna, Merse, Rosia et assure le débordement de Sienne. A fait au cours de ces opérations, 418 prisonniers, détruit un grand nombre d'ennemis et une grande quantité de matériel. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 3e GTM lors de la campagne d'Italie, (Décision no 85, 22 septembre 1944. Charles de Gaulle)

« Sous les ordres du lieutenant Gautier. Pendant trois semaines de luttes et de marches ininterrompues de jour et de nuit, toujours à l'avant-garde du Corps de montagne, a bousculé l'une après l'autre, les troupes d'élite allemandes jetées en toute hâte par l'ennemi pour lui barrer la route. Dans un élan que les obstacles conjugués de l'ennemi et le terrain ne parviennent pas à freiner a atteint et dépassé les objectifs qui lui étaient assignés.

Le 14 mai, nettoie la rive gauche de l'Ausente. Le 15 mai, force au Castello l'entrée du Massif du Petrella. Le 17 mai, au Revole contribue en se ruant à l'assaut, à mettre en déroute le 3e bataillon du 104e régiment de Panzer Grenadiers et le 400e groupe de reconnaissance. Le soir même de cette action devant l'ennemi, sur le Faggeto, et le lendemain, malgré la pénurie de munitions et l'absence de ravitaillement, pousse sans désemparer sur le Monte Croce. Le 19 mai, capture ou détruit le 2e bataillon du même régiment, qui tentait de reprendre le Faggeto. Le 20 mai, s'empare de Campo di Melle. Le 21 mai, enlève, dans un corps à corps, l'Apiolo. Le 23 mai, s'empare de Schierano. Le 25 mai, chasse l'ennemi du Totando. Le 26 mai, s'avance en pointe sur l'Orticello, clé du col de la Palombara, et s'y maintient en dépit des réactions de l'ennemi. Le 27 mai, occupe San Stephano. Le 29 mai, pénètre dans San Giuliano di Roma. Enfin, le 1er juin, ouvre aux troupes régulières la porte de Segni.

A mis hors de combat 1 500 Allemands dont 300 prisonniers, s'emparant d'un armement important, perdant lui-même plus de 400 tués ou blessés.

A ajouté ainsi une page glorieuse à l'histoire des goums. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 4e GTM après les combats de Monte Cassino et le percement de la ligne Gustav par les troupes françaises en mai 1944, (Ordre général no 130, 22 juillet 1944. général Juin)

« Magnifique unité qui sous les ordres du chef de bataillon BOULET-DESBAREAU, n'a cessé, depuis le début des opérations offensives, de faire preuve d'une ardeur et d'un mordant exceptionnels. Le 14 mai, au col de Crisano et sur les pentes de la vallée de l'Ausente, a effectué avec brio d'audacieuses opérations de nettoyage, capturant de nombreux prisonniers, pendant qu'un de ses Goums réussit par une manœuvre hardie à traverser par surprise l'Ausente, malgré la présence de chars ennemis et a s'installer au pied de la falaise du Fammera. Le lendemain, enlève brillamment cette falaise, y faisant encore un nombre important de prisonniers. Le 19 mai, engagé à l'avant-garde du Groupement, dans un terrain tourmenté, hérissé de nids de résistances fortement organisés, se lance résolument à Fattaque et malgré la perte de deux de ses commandants d'unités tués dès le début du combat, réussit après une lutte menée jusqu'au corps à corps a enlever la première position ennemie du Monte Pota. Violemment contre-attaquée après une intense préparation d'artillerie et de mortiers ennemis, réussit à maintenir intégralement ses positions. Malgré les pertes sévères subies, rejette l'ennemi qui laisse de nombreux cadavres sur le terrain. A, du 14 au 19 mai, capturé au total 206 prisonniers, dont 4 officiers. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 10e tabor marocain (du 3e GTM), Ordre général no 120, 20 juillet 1944. général Juin

« Sous les ordres du chef de bataillon Guy LEBOITEUX, s'est révélé une unité d'élite, pleine de mordant qui, du 10 mai au 2 juin, a constamment réussi à imposer sa volonté à l'ennemi, lui causant des pertes sévères. En particulier : le 17 mai, en forçant par la vigueur de son attaque à une retraite précipitée une unité de reconnaissance allemande à Valle Piana. Le 19 mai, lors d'une contre-attaque allemande qui cherchait à s'emparer du Monte Pezze, a décidé du sort de la journée par une rapide intervention sur le flanc gauche de l'ennemi qui s'est replié en abandonnant de nombreux cadavres sur le terrain. Le 23 mai, s'est emparé des hauteurs du Pizzuto défendues par un ennemi retranché et sur ses gardes, facilitant ainsi la progression d'un groupement blindé de Vallecorsa. Du 29 mai au 2 juin, par des actions de débordement successives et par les renseignements précis fournis à l'artillerie d'action d'ensemble, a permis au même groupement blindé de réussir la difficile traversée au Monte Lafieri et de s'emparer des villages de Carpineto et de Montelanico, défendus par des chars, des canons automoteurs, des armes automatiques et couverts par de puissantes destructions sur la route. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 12e tabor marocain (du 1er GTM), Ordre général no 120, 20 juillet 1944. général Juin

« Tabor d'élite qui, sous le commandement du chef de bataillon Roussel, s'était déjà distingué au cours de la précédente phase d'opérations au Monte Pezze le 19 mai 1944 en repoussant la contre-attaque ennemie d'un bataillon de choc et de chasseurs de haute montagne qui s'était replié en abandonnant quatre-vingt-dix cadavres sur le terrain. A de nouveau donné sa mesure le 28 juin à la cote 487 qu'il a disputée à l'ennemi et conservée malgré plusieurs tentatives de celui-ci pour s'en emparer. S'est de nouveau distingué le 2 juillet en enlevant le Poggio Peschinare défendu par un ennemi retranché qui avait Favantage, grâce au terrain difficile et boisé. Au cours de ces opérations, a fait soixante-six prisonniers, tué deux cent trente-quatre Allemands et a pris vingt-deux mitrailleuses, cent vingt-deux armes individuelles et incendíé trois voitures automobiles. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 2e tabor marocain (du 1er GTM), Ordre général no 171, 20 juillet 1944. général Juin

« Magnifique unité qui, sous les ordres du commandant PARLANGE le 12 janvier 1944, dans la vallée du Haut-Chiaro, a attiré par une manœuvre rapide et audacieuse, le gros des éléments de défense ennemie du San Pietro, permettant l'occupation de la cote 1450. Le 13 janvier, a contribué malgré ses lourdes pertes, a repousser les contre-attaques successives d'un ennemi acharné, dans ce même secteur qu'elle tient pendant deux mois en dépit des pertes quotidiennes dues tant à l'ennemi qu'au climat. Lors de l'offensive de printemps, sous les ordres du commandant de VILLEMANDY, le Tabor se distingue au cours de l'avance victorieuse du C.E.F. du 15 mai 1944 dans la vallée de l'Ausente, du 8 juillet 1944 à la cote 380 aux abords de San Gimignano. Le 15 mai 1944, prenant d'assaut le Mont Castello, il fait 200 prisonniers dont 7 officiers, anéantissant un bataillon et prend dans le massif de Petrella. Le 17 mai, il s'empare du sommet du Fagetto; le 19 mai, imposant de lourdes pertes à l'ennemi et faisant 35 prisonniers, il participe à la destruction dlun bataillon ennemi à la Fontana. Le 21 mai, il s'empare du Mont Crispi et contribue à l'occupation de l'Appiolo. Le 23 mai, malgré un ennemi nombreux et soutenu par une importante artillerie, il participe à Fenlèvement du Mont Schierano. Poursuivant sa progression sur le Mont Lupino, il s'empare de Giuliano di Roma le 28 mai 1944. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 5e tabor marocain (du 4e GTM), Ordre général no 171, 20 juillet 1944. général Juin

« Magnifique unité de supplétifs qui, sur le front d'Italie sous le commandement du chef de bataillon AUNIS du 14 décembre 1943 au 1er juillet 1944, puis sous le commandement du chef de bataillon PAN TALACCI du 2 au 22 juillet 1944, a toujours été animé du plus bel entrain. En décembre 1944, dès son premier engagement, prend un dur contact avec les positions allemandes, au San Michele et sur le Marone. Le 27 et le 28 décembre, il participe à l'attaque de la Mainarde et est chargé au milieu d'une tourmente de neige, de pousser l'exploitation du succès dans la vallée du Schiaro. Au cours de janvier 1944, il harcèle sans trêve les positions ennemies de la Vigna Lunga, de Pizzone et du Mattona, malgré les difficultés du terrain et les intempéries. En février 1944, faisant preuve d'une activité inlassable et d'un mordant de tous les instants, il tient la position du Cicurro et explore les positions allemandes du San Martino. Du 14 mai au 2 juin 1944, au cours de l'offensive sur Rome, il prend pied dans le massif du Petrella puis s'empare du Scarafise et du Oro. Après un rude combat, il chasse l'ennemi de la Taverna. Après un engagement sévère, il conquiert de viveforce le Schierano. Le 27 mai sur l'Orticello, il doit repousser de nombreuses contre-attaques allemandes. Il ouvre ensuite la porte de Segni et pénètre dans cette ville après un vif engagement au pied du Lupone. Au début de juillet 1944, engagé dans le combat de poursuite en direction de San Gimignano, il mène une action vigoureuse pour s'emparer des positions de Bulisciano. Il bouscule l'ennemi de Luciana a Cinciano, malgré les résistances acharnées et les contre-attaques violentes qu'il subit, conserve le terrain conquis dans un bombardement intense. Unité manœuvrière qui a fait preuve au cours de durs combats de l'hiver et du printemps des plus belles qualités guerrières.

A pris part à toute la campagne d'Italie, faisant de nombreux prisonniers et infligeant de lourdes pertes à l'ennemi, l'obligeant à abandonner un matériel considérable, perdant 6 officiers, 15 sous-officiers, 535 goumiers tués ou blessés. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 8e tabor marocain (du 4e GTM), Ordre général no 171, 20 juillet 1944. général Juin

« Tabor d'élite qui sous le commandement du chef de bataillon PELORJAS, en décembre 1943, s'est fait remarquer sur le Pantano par son ardent esprit offensif et, en février et mars 1944, a tenu solidement les positions du Rapido. Le 17 mai 1944, dans la vallée Piana, a surpris un bataillon de panzer grenadiers, l'a manœuvré et l'ayant mis en déroute, lui a capturé 45 prisonniers et a tué 50 ennemis abandonnés sur le terrain. Le 19 mai, a fait 75 prisonniers au cours de la manœuvre d'encerclement de la Fontana. Le 20 mai, à la suite d'un raid sur Campo di Mele, a ramené 12 prisonniers. Le 21 mai, face à un ennemi solidement organisé, a attaqué et enlevé de haute lutte des avancées de l'Appiolo. Le 25 mai, s'est emparé du Rotondo, faisant 25 prisonniers. Le 27 mai, a occupé le village de San Stéphano et le 28 mai nettoyé l'Orticello. Du 4 au 12 juillet, partant du Vasone, a conquis successivement les villages de Collalto, Quartaja, Abbadia et Picchema malgré de fortes défenses d'engins blindés. Enfin, opérant en liaison avec les unités américaines, s'est installé sur la cote 527, permettant ainsi la prise de San Gimignano.

A pris part à toute la campagne d'Italie, faisant plus de 160 prisonniers et infligeant de lourdes pertes à l'ennemi, l'obligeant à abandonner un matériel considérable, perdant 7officiers, 17 sous-officiers, 407 goumiers tués ou blessés. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 11e tabor marocain (du 4e GTM), Ordre général no 171, 20 juillet 1944. général Juin

- Provence 1944

« Sous l'énergique impulsion de son chef, le colonel Leblanc Georges, n'a cessé d'être sur la brèche en Tunisie, en Italie, en France. En Tunisie, ses exploits dans le Ghidich, le Boufus et le Safrouf lui valent une renommée légendaire. En Italie, au cours des opérations offensives de mai et de juin 1944, du Garigliano à la plaine de Rome puis jusqu'à Sienne, cette unité d'élite, toujours à l'avant garde, refoule l'ennemi par une série de manœuvres audacieuses et de nombreux combats victorieux. Dès son débarquement en France, poussé à marches forcées au nord de Marseille, il est engagé dans la bataille le 22 août et, après deux jours de combats, fait sauter le verrou de Marseille. Se heurtant constamment à une défense acharnée, il poursuit malgré des pertes sévères, la conquête de vive force des ouvrages de la Gavotte, du Moulin du Diable, de Tante Rose, qui constituent la dernière ligne fortifiée couvrant les batteries de côtes allemandes, cependant qu'il achève l'encerclement de la ville de Marseille en la débordant à l'ouest et en investissant les ouvrages du Rove. De ce fait, il oblige le commandant allemand du secteur à capituler avec toutes les forces relevant de son commandement. Durant cette période, il occasionne des pertes sanglantes à l'ennemi tout en s'emparant de 5 402 prisonniers, d'un butin considérable, perdant lui-même 281 hommes dont 27 officiers et sous officiers. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 1er GTM après les combats pour la libération de Marseille en août 1944, (Décision no 158, Paris, 1944. Charles de Gaulle)

« Unité marocaine de la plus haute valeur guerrière, déjà citée à l'ordre de l'Armée en Tunisie et en Corse. Sous les ordres du Colonel Boyer de Latour, s'est signalée à l'île d'Elbe, en réussissant dans des conditions extrêmement difficiles, un débarquement sur une côte fortifiée et puissamment défendue. Malgré de lourdes pertes, a pris une part importante à la conquête de l'île, faisant plus de 600 prisonniers. S'est montrée, en France, à la hauteur de son brillant passé. Débarquée le 20 août 1944 sur une dizaine de plages différentes dans la région de Saint Tropez, et engagée dès le lendemain à 120 km de là, devant Aubagne, a enlevé la ville en moins de deux jours d'une lutte sévère et meurtrière. A poussé ensuite sans désemparer sur Marseille, forçant du 23 au 28 août les défenses des faubourgs de la cité qui lui étaient opposées, et conquérant successivement, par une série de manœuvres hardies et d'assauts allant jusqu'au corps à corps, Saint Marcel, Saint Loup, la chaîne de Saint Cyr, le Roucas-Blanc, le parc Borély, Endoume, la Malmousque et le fort Saint Nicolas. En huit jours de combat a fait 4 009 prisonniers, dont un général, trois colonels et 104 officiers. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 2e GTM après les combats pour la libération d'Aubagne et de Marseille en août 1944, (Décision no 158, Paris, 1944. Charles de Gaulle)

- Vosges 1944

« Magnifique groupe de tabors qui, après s'être couvert de gloire en Tunisie, en Corse, à l'Île d'Elbe, à Marseille, s'est de nouveau distingué sous le commandement du Colonel Boyer de Latour au cours des durs combats livrés sur le front des Vosges par la 3e DIA du 5 au 20 octobre. Engagé du 5 au 17 octobre dans la forêt de Longegoutte et dans la vallée de la Moselle, afin de dégager des unités séparées de nos gros par une violente contre-attaque, il se lance à l'assaut avec sa fougue habituelle. Dans de furieux corps à corps, il s'empare de la ligne des crêtes dominant au nord Ferdrupt. Simultanément, appuyé par un détachement blindé, il atteint les lisières de Ramonchamp. Engagé de nouveau dans la région de Saulxures, il a rejeté l'ennemi du Droit de Cornimont et, malgré des tirs violents et précis de l'artillerie et des mortiers ennemis, dévale les pentes de la Moselotte, franchit cette rivière en amont de Cornimont, nous assurant ainsi la base de départ indispensable à la conquête du Haut du Faing. Ayant perdu la moitié de ses officiers au cours des combats de Marseille et des Vosges, n'en a pas moins maintenu jusqu'au bout son ascendant sur l'ennemi, infligeant à celui-ci des pertes extrêmement sévères. La présente citation comporte l'attribution de la Croix de Guerre avec palme. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 2e GTM après les combats sur le front des Vosges lors de l'hiver 1944-1945, (Décision no 278, Paris, janvier 1945. Charles de Gaulle)

« Sous le commandement du Colonel Massiet Du Biest, a eu une part déterminante dans les succès remportés sur le front des Vosges du 5 au 22 octobre 1944 par la 3e DIA. Ayant reçu la mission de déborder par le Nord les résistances opposées aux unités régulières dans la forêt de Longegoutte, il s'empare en de violents combats, le 8 octobre, du Col de Xiard, débouche sans désemparer dans la vallée de la Moselotte qu'il franchit à Thiéfosse, fait tomber ensuite par une manœuvre hardie, le Col de la Burotte et le Haut du Roc, permettant ainsi à nos éléments blindés de progresser dans la vallée vers La Bresse. Pendant 18 jours consécutifs, combattant sous la pluie, dans les bois un ennemi tenace, sans cesse renforcé, a infligé à celui-ci des pertes particulièrement sévères. Au prix de durs sacrifices et d'efforts exceptionnels, a soutenu magnifiquement la réputation des Goums marocains. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 3e GTM après les combats sur le front des Vosges lors de l'hiver 1944-1945, (Décision no 337, Paris, mars 1945)

- Allemagne 1945

« Le 1er groupe de Tabors, sous les ordres du colonel Leblanc, engagé devant Belfort le 17 novembre 1944, franchit la Lisaine, s'empare des villages de Dorans, de Botans et repousse l'ennemi jusqu'à la Savoureuse. Transporté dans les Vosges et engagé le 26 novembre, bouscule l'ennemi. Malgré la pluie et la boue, s'empare en deux jours de combat de la ligne des crêtes séparant la vallée de la Moder de la vallée de la Thur. Après avoir repoussé plusieurs contre-attaques de l'ennemi en lui infligeant des pertes sanglantes, débouche dans la vallée de la Thur et s'empare de haute lutte des villages de Mollau, de Mizzach, de Ranspach et de Saint Amarin, créant par sa vigoureuse poussée un saillant dangereux dans le dispositif de l'ennemi, qui est contraint d'évacuer la haute vallée de la Thur. Le 18 décembre, partant du col du Bonhomme, atteint en deux jours de combat dans la neige les abords du lac Blanc, culbute l'ennemi, le repousse jusqu'au lac Noir et s'avance en pointe jusqu'aux abords du col de Wettstein. Contre-attaqué à plusieurs reprises, s'accroche au terrain et, malgré les efforts de l'ennemi, le froid et la neige, conserve les positions conquises jusqu'au 6 janvier, date de sa relève après cinquante-deux jours de lutte ininterrompue, au cours desquels il a fait plus de 200 prisonniers et s'est emparé de vive force d'une batterie d'artillerie intacte. Engagé à nouveau le 16 mars, a franchi la ligne Siegfried en tête de la 3e DIA et de la 1re armée française. Après avoir nettoyé la forêt de Haguenau infestée de mines, pousse au nord de la Lauter dans le Bienwald et reconnait du 21 au 23 mars, les ouvrages du Westwall malgré les très vives réactions de l'ennemi. Exploite hardiment le 23 mars, la chute d'un seul de ces ouvrages pour s'infiltrer à travers les organisations ennemies; prenant à revers les défenseurs, capture plusieurs centaines de prisonniers dont un commandant de régiment, et s'empare d'un matériel très important dont 24 pièces antichars. A ainsi ajouté une nouvelle page au livre de gloire des Goums Marocains. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 1er GTM après le franchissement de la Ligne Siegfried lors de la campagne d'Allemagne en 1945. (Décision no 823, le 12 juin 1945, Charles de Gaulle)

« Magnifique unité, ardente et manœuvrière. Engagé dès le 14 avril dans une opération de débordement de Calw, prend pied dans Bad Wildbad, puis s’empare d’Agenbach et d’Oberkollwangen, malgré la résistance opiniâtre de l’ennemi. Le 17 avril 1945, sur un front de 12 km, de Schellbronn à Calw, le 4e groupe de tabors bouscule l’ennemi et dégage largement Bad Liebenzell après de sérieux combats. Poursuivant son avance, il s’empare de haute lutte de Weil der Stadt. Malgré la rapidité de cette avance, et sans tenir compte de la fatigue et des pertes, il mène sur le flanc de la division une opération de poursuite, coupant la retraite à une colonne ennemie et la taillant en pièces. Au cours de ces opérations, a fait plus de 3 000 prisonniers, dont de nombreux officiers, et s’est emparé d’un matériel considérable et du train d’une division. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 4e GTM attribuée après la campagne d'Allemagne en 1945. Ordre général du 1er octobre 1945, Charles de Gaulle

Guerre d'Indochine

« Magnifique Tabor, qui [...] vient de donner de nouvelles preuves de sa valeur guerrière... »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 1er tabor lors de la Bataille de la RC 4 à Cao-Bang en 1950[42].

« Unité d'élite, qui dès son arrivée en Indochine [...] s'est montrée l'égale des formations les plus aguerries... »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 11e tabor lors de la Bataille de la RC 4 à Cao-Bang en 1950[43].

« Unité d'élite de supplétifs marocains, qui participe depuis son arrivée en Indochine, le 2 octobre 1948, aux opérations du Tonkin avec un courage et un allant remarquable... Le 10e Tabor continue en Extrême Orient les plus belles traditions des Goums marocains. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 10e tabor après les combats de 1948-1949[44].

« Au cours des neuf mois ininterrompus dans le secteur de Lai-Chau (Haute région du Nord-Viêt Nam), le 5e Tabor marocain, sous les ordres du Chef de Bataillon Marquez, a fait preuve des qualités militaires les plus remarquables. Dans un terrain de montagne difficile, devant un adversaire nombreux, ardent et agressif, le 5e Tabor, presque toujours isolé et sans appui, a rempli ses missions avec un courage et une abnégation magnifiques, qu'il a dû payer d'un lourd tribut de pertes. Le sacrifice total du 10e Goum dans les combats retardateurs autour de N'Ghia-Lo, la défense victorieuse du Pou-Sam-Kap, puis le repli sur ordre du 7e Goum, isolé pendant sept jours au milieu de harcèlements et embuscades meurtrières, la solidité du 32e Goum sous les chocs de Nonc-Heo et de Giap-Doc, les interventions spontanées du 38e Goum, en particulier à Pa-Ha, Nong-Heo et Thu-Co-Phong, sont à inscrire au riche palmarès des Tabors Marocains. Par une action soutenue, sans désemparer pendant trois mois, le 5e Tabor a puissamment contribué à enrayer l'offensive rebelle de l'hiver 1952-1953 sur le front Nord-Est de Lai-Chau. Du 8 au 14 janvier 1953, s'opposant avec succès au franchissement de la Nam-Na, il a finalement et définitivement stoppé l'ultime poussée adverse à Ban-Cheng-Nuoi, à 10 km au nord de Lai-Chau. Pendant ces trois mois de dure activité, a perdu face à l'adversaire, le quart de son effectif et le tiers de ses officiers. »

— Citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 5e tabor après les combats de 1953 dans le Nord-Vietnam.

Chant

Le Chant des Tabors est aujourd'hui le chant du 31e régiment du génie (31e RG).

- 1er Couplet

- Zidou l'goudem, Zidou l'goudem

- Écoutez le chant des Tabors.

- Marchez toujours, marchez quand même

- Jusqu'à la fin, jusqu'à la mort

- Tout en hurlant "Zidou l'goudem !"

- C'est la dure loi du Tabor.

- Refrain

- Regardez les goums qui passent

- L'œil brûlant comme des loups.

- Quoi qu'on dise, ou quoi qu'on fasse

- Il faut bien compter sur nous.

- Hannibal et sa légende

- Ne sont plus qu'un bruit très lointain.

- Nous avons promené nos bandes

- De l'Atlas par-delà le Rhin

- Dans le rang des GTM.

- À l'appel du grand Auroch*,

- Retentit « Zidou l'goudem! »

- Pour la France ! Pour le Maroc !

- 2e Couplet

- Vêtus de nos robes de laine,

- Nous avons laissé nos troupeaux,

- Notre montagne ou notre plaine

- Pour ne connaître qu'un drapeau,

- C'est le fanion d'un capitaine.

- Notre destin est le plus beau.

- 3e Couplet

- Rappelle-toi la Tunisie

- Au temps de nos premiers assauts,

- Rappelle-toi la frénésie

- Qui s'empara de notre peau

- Lorsqu'au Zaghanan - adieu la vie.

- Nous nous battîmes au couteau

- 4e Couplet

- Sur le sol de la voie Appienne,

- Nous avons traîné nos pieds nus.

- Puis ce fut la course vers Sienne

- L'ennemi fuyait éperdu.

- Des baisers des belles romaines

- Petit goumiers, te souviens-tu ?

Prière

Le général Hubert, ancien commandant du 15e Tabor, a écrit une « Prière pour nos frères Marocains » en 1946.

- Nous venons vous prier Seigneur pour les morts de l'Islam. Ils étaient les fils de ceux qui se sont tant battus jadis, contre les vieux Francs massés derrière les lances de Charles Martel et de Monseigneur Godefroy. Le désert de Palestine se souvient encore cle l'envol des escadrons sous un soleil de feu, du choc des armures et du râle des hommes mourant illuminés par l'ardeur du combat ou l'ivresse de la lutte. Le sable a bu le sang des vieilles hécatombes et les moissons ondulent dans la laine de Poitiers. Et voici qu'un jour Notre-Dame-de-la-Garde, Vous, dont le visage se tourne vers la Vierge d'Afrique, Vous avez vu surgir, à l'horizon de la mer, par les routes ataviques, l'escadre innombrable des nouveaux Croisés qui accouraient combattre l'Hérésie nouvelle. Les fils des Barbares sont morts pour que s'effacent des flancs pierreux de votre colline, jusqu'à la trace de la lèpre brune ; et les fils des Francs qui les menaient à la bataille ont, à votre bénédiction, humblement incliné leurs fanions victorieux.

- Ils sont venus, Seigneur, des rives sarrasines de votre Méditerranée chrétienne. Combien d'entre eux sont morts sur les routes de France, des cyprès de Provence jusqu'aux neiges du Rhin, si loin de cette terre où leur cœur était resté, si loin des tentes noires et des ksours fauves, de la montagne bleue et des oliviers tordus, du doux bruissement des palmes sous la brise du Sud et de l'âpre chanson du vent dans les branches puissantes des cèdres argentés. Remplis du souvenir d'une lumière unique, leurs yeux se sont fermés aux brumes d'Occident.

- Certes, ils n'ont point admis la loi qui est la nôtre, mais, ô merveille de Charité, ils ont fait au pays chrétien l'offrande de leur simple vie. Et lorsqu'un sort compatissant les libérait pour quelques heures de la boue et du froid et de leur immense fatigue, du grondement des chars et du tonnerre des canons et de la hantise de la Mort, ils nous accompagnaient d'un regard fraternel jusqu'à la portée de vos sanctuaires où nous allions vous supplier pour nous-mêmes et pour eux.

- Seigneur, dans votre infinie bonté, malgré notre orgueil et nos défaillances, si vous nous faites à la fin de nos épreuves la grâce de Votre béatitude éternelle, permettez que les durs guerriers de Berbérie, qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire, se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule, comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille, et que, dans la paix ineffable de Votre Paradis, ils sachent, oh! qu'ils sachent, oh! Seigneur, combien nous les avons aimés !

Hommages

Voies portant le nom des goums ou des tabors marocains

- Avenue des Goumiers à Marseille (Bouches-du-Rhône)

- Rue des Goums à Aubagne (Bouches-du-Rhône)

- Place des Tabors à Les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône)

- Rue des Goumiers à Chatenois (Bas-Rhin)

- Rue des Tabors marocains à Lapoutroie (Haut-Rhin)

- Rue des Tabors à Le Ménil (Vosges)

- Col « Aux Goums Marocains » dans les hautes Vosges (Vosges), avant de redescendre sur La Bresse

Monuments et plaques commémoratives aux goumiers marocains et à leurs chefs

_-_2021-09-12_-_6.jpg.webp)

- Monument national des Goums marocains au col de la Croix des Moinats (1954)[45] - [46].

- Monument en hommage au 2e GTM du col de Teghime en Corse (1957)[46]. La commune de Barbaggio, où s'est déroulée la bataille du col de Teghime opposant le 2e GTM du colonel Boyer de Latour du Moulin à des forces allemandes défendant le passage, l'a honoré en donnant son nom à la place du village.

- Stèle en hommage aux Goumiers marocains, avenue des Goumiers à Marseille (2000)[46] :

« Marseille reconnaissante aux Tabors marocains. Sous les ordres des colonels Leblanc, Boyer de Latour et Masset du Biest, les 1er, 2e et 3e Groupements de Tabors Marocains ont participé à la libération de Marseille du 21 au 28 août 1944. Au cours des combats : 7 officiers, 10 sous-officiers français, 133 gradés et goumiers marocains ont été tués. 17 officiers, 38 sous officiers français, 475 gradés et goumiers marocains ont été blessés. De l'Atlas au Danube, quatre GTM de l'Armée d'Afrique ont combattu aux côtés de la France et de ses alliés de décembre 1942 à la victoire du 8 mai 1945. »

— Texte de la stèle en hommage aux Goumiers marocains, avenue des Goumiers, Marseille[47]

- Monument de la Koumia à la gloire des Goumiers marocains, 7e arrondissement de Marseille (2014)[48] - [46].

- Stèle en hommage aux Goumiers marocains, place Denys-Cochin, 7e arrondissement de Paris (2016)[46].

- Stèle des Goums marocains à Saulxures-sur-Moselotte (2021)[49].

Exposition

Le Val-d'Ajol servit de base arrière aux goumiers marocains marocains du début du mois d'octobre 1944 jusqu'au printemps 1945. C'est là que les goumiers étaient rassemblés avant de monter au front et qu'ils venaient se reposer après les combats : ils ont été des milliers à passer par la ville. Léo Durupt les a immortalisés à travers des portraits inédits d'une grande force émotionnelle. En 2004, à l'occasion du soixantième anniversaire de la Libération, une exposition, Portraits de Goumiers, fut consacrée à la salle des fêtes de la ville[50].

En décembre 1944, le maire de la commune du Val-d'Ajol adresse une lettre d'hommage au colonel Boyer de la tour, commandant le 2e GTM, dont les goumiers ont séjourné dans sa commune[51].

« Monsieur le Colonel,[...] Nous nous ferons un devoir de vous dire toute l’admiration et la reconnaissance que la population du Val-d'Ajol porte aux vaillants et généreux soldats qui forment le régiment que vous avez l'honneur de commander. Nous savons tous que le combat a été dur et reste dur encore sur tout le front d'Alsace et [...] nous adressons à la mémoire de ces Braves, l'expression de toute notre gratitude et de notre souvenir inoubliable, nous mesurons toute la grandeur de leur sacrifice et nous nous inclinons respectueusement sur leurs restes, sur ceux qui sont morts pour que vive la France.

[...]Tout votre régiment, Monsieur le Colonel, a été si gentil, si charmant envers tous et toutes ici, que nous ne saurons jamais l'oublier. Chacun et chacune n'a qu'un seul désir : revoir ses bons goumiers et les choyer, leur donner l'illusion momentanée de se retrouver en famille et leur faire oublier pour quelques jours qu'ils sont séparés de tous ceux qui leur sont chers.

C'est pourquoi nous osons respectueusement, Monsieur le colonel, vous demander de ramener, si toutefois les nécessités d'ordre militaire le permettent, votre 2e G.T.M, au Val-d'Ajol pour son prochain repos. Vous mettrez le comble à nos voeux et à ceux de tous ces braves qui se sont si bien battus pour nous. [...] Votre régiment, Monsieur le colonel, peut se considérer comme l'enfant adoptif du Val-d'Ajol, aussi, c'est avec confiance et impatience que nous l‘attendons, dès que nos cantonnements seront disponibles.

A vous, Monsieur le colonel, nous disons MERCI de tout coeur, certains que vous saurez comprendre le sentiment qui nous anime tous, sentiment fait de reconnaissance et de cordiale affection pour nos braves goumiers. »

— Lettre du maire du Val-d'Ajol au colonel Boyer de la tour, commandant le 2e GTM, décembre 1944.

Musée des goums marocains et des affaires indigènes du Maroc

De 1956 à 1999, le château de Montsoreau accueille le « Musée des goums marocains et des affaires indigènes du Maroc »[52]. En 1956, alors que le Maroc devient indépendant et que les goumiers marocains forment le noyau de l’armée royale marocaine, le colonel (puis général) Aunis obtint l’autorisation du Conseil général de Maine-et-Loire d’utiliser les salles du premier étage du château de Montsoreau pour y installer le musée des goums mixtes et des affaires indigènes du Maroc avec pour objectif de rassembler des souvenirs et des trophées[53].

Cette autorisation est ratifiée par la signature d’un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans entre la Koumia (Association des Anciens des goums mixtes marocains et des Affaires indigènes) et le Conseil général de Maine-et-Loire. Une inauguration a lieu en août 1956 en présence du maréchal Juin et du colonel Mac Carthy[54].

C'est dans ce musée que le général Georges Leblanc, commandant du 2e GTM en 1943-1945, reçoit peu après sa décoration de grand-croix de la légion d'Honneur des mains du maréchal Alphonse Juin en octobre 1956[55].

Le bail emphytéotique ayant pris fin prématurément, le musée ferme définitivement ses portes le [56].

La collection est ensuite transférée au musée de l'Infanterie de Montpellier en 1998 et la salle des goums mixtes et des Affaires indigènes est inaugurée le 19 mai 1999 par Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'État chargé des Anciens combattants[57].

En 2010, à la suite du regroupement de l'École de l'infanterie avec l'École de l'artillerie sur le site de Draguignan, la collection (environ 30 000 pièces) est à nouveau transférée, en partie, au Musée de l'Armée à Paris[57].

Appréciations des officiers supérieurs

« C'est pour moi un plaisir tout particulier de vous féliciter des succès remarquables remportés sous votre commandement car, en saluant les Goums, je salue la renaissance de la France. »

— Extrait de la lettre du général Clark, commandant la Ve Armée anglo-américaine en Italie, au général Guillaume, commandant les goumiers, juin 1944[58].

« Je revivais tout ce que nous avions fait ensemble avec ces fameux Tabors nés dans le secret de la montagne berbère : les oppositions qu'il avait fallu si souvent vaincre, les longs chemins parcourus, les nombreux combats, les 1 420 tués, les 6 600 blessés, les 13 143 citations individuelles plus les 17 citations collectives à l'ordre de l'Armée et 9 à l'ordre du Corps d'Armée. Avait-on jamais vu plus riche moisson de sacrifices et de gloire ? La 3e D.I.A. elle aussi, décomptait ses morts : 4 000 ; ses blessés : 12 000 ; soit 16 000 hommes hors de combat, plus que son effectif tout entier. À ma Division comme aux Goums, je dis, dans un ordre du jour du 11 mai 1945, ma fierté et ma gratitude. »

— Après la défaite allemande, le général Guillaume se remémore la campagne d'Italie lorsqu'il commandait les Tabors marocains et les campagnes de France et d'Allemagne auxquelles il participa au commandement de la 3e DIA[59].

« Officiers, sous-officiers, goumiers des 1er, 2e, 3e, 4e GTM. [...] Cette victoire éclatante, vous l’avez obstinément préparée sur tous les champs de bataille de la Libération de novembre 1942 à avril 1945, de la Tunisie au Neckar et au Danube. En Tunisie, sommairement armés et équipés, vous avez acquis par vos exploits le droit de poursuivre la lutte en Europe à l’avant-garde des Alliés. Vous avez en Sicile, vaillamment représenté l’Armée française. En Corse, vous avez libéré Bastia en attendant de prendre une part prépondérante à la conquête de l’Ile d’Elbe. En Italie, votre marche foudroyante en tête du corps de montagne […] déconcentré l’ennemi et ouvert la route de Rome. En France vous avez participé brillamment à la libération de Marseille, dégagé au passage Briançon, contribué […] à chasser l’ennemi des Vosges, puis à sauver Strasbourg. Au cours de 30 mois d’une lutte ininterrompue, vous avez assené à l’ennemi de terribles coups, lui faisant 23 000 prisonniers et vous emparant d’un immense matériel. Vos pertes ont été lourdes. Depuis la Tunisie, 8 300 des vôtres sont tombés, tués ou blessés dans le combat, sans ralentir jamais votre course endiablée vers la victoire. Vous avez paré vos fanions d’une gloire impérissable. L’Allemagne vous craint. La France vous acclame. Les alliés vous admirent. Votre chef, qui, aux heures les plus graves de la défaite, mit sa foi en vous et vous prépara dans l’ombre, pour la revanche, et qui tant de fois, vous lança à l’assaut, est fier de vos succès. Vous pouvez rentrer au Maroc, la tête haute. Déjà vos hauts faits sont entrés dans la légende. La France n’oubliera jamais la part prise par vous à sa libération »

— Texte de félicitations du général Guillaume adressé aux goumiers, 11 mai 1945[60].

« Les goums marocains quittent l'Armée française. Toute leur histoire est incluse entre ces deux dates : 1908-1956, la pacification du Maroc, la Tunisie, la Sicile, l'Italie, la Corse, l'île d'Elbe, la France, l'Allemagne, l'Indochine, l'Aurès... Ils ont été de toutes les campagnes et peu de troupes ont cueilli, en si peu de temps, autant de gloire. Marqués dès leur origine, par le général d'Amade, du sceau du génie français, ils ont été pendant près d'un demi-siècle, fidèles à leur tradition de vie et de devoir. Leur rayonnement, dans la pacification du Maroc, leur fougue dans la reconquête du sol français sous l'impulsion de chefs prestigieux, leurs sacrifices en Extrême-Orient, ont inscrit une fulgurante épopée dans les plis de leur drapeau et de leurs fanions. Le destin des peuples va désormais nous séparer d'eux. À nos compagnons d'armes qui furent l'objet de notre part de tant de sollicitude, nous disons aujourd'hui un adieu ému. C'est la fierté au cœur d'avoir été dans leurs rangs, d'avoir mêlé généreusement notre sang au leur au cours de tous les combats, que nous leur garderons un souvenir plein de ferveur. Le drapeau des goums est pour la dernière fois au milieu de nous. En le saluant, élevons nos pensées vers tous ceux tombés glorieusement au champ d'honneur, officiers, sous-officiers, gradés, goumiers marocains. Puisse leur sacrifice résonner dans tous les cœurs. »

— Ordre de dissolution lu par le colonel Aunis, dernier commandant des goums marocains, le 9 mai 1956[61].

« Commander une telle unité, si intimement unie à son chef, apporte à celui-ci des satisfactions toutes particulières faites de sentiments d'affection rares, dont les souvenirs reconnaissants sont souvent les meilleurs de sa carrière. Ceux qui comme moi — de 1919 à 1945 — ont eu la chance et l'honneur de commander des Goums, en conservent une si grande fierté et en gardent un souvenir si heureux que cela ne peut être exprimé. Les Goumiers ont servi et bien servi, d'abord dans leur propre pays. Et, dans la suite, quand la France envahie a fait appel à eux, ils ont répondu, ils sont partis au loin avec les chefs qu'ils connaissaient de plus ou moins longue date, auxquels ils étaient liés par une affection réciproque et des souvenirs communs. »

— Georges Leblanc, commandant le 1er GTM en 1943-1945, général et grand-croix de la légion d'honneur[62].

Personnalités ayant servi au sein des goums

_%C3%A0_Abri%C3%A8s_(05).png.webp)

- Jacques Augarde, journaliste et un homme politique français, fut officier au sein du 1er GTM

- Jean-Jacques Beucler, lieutenant au 5e goum du 3e tabor marocain pendant la guerre d'Indochine

- Henry de Bournazel (1898-1933), il commande trois goums (16e, 21e et 28e) lors de la bataille de Saghro où il est tué le 28 février 1933.

- Diego Brosset (1898-1944), général de division, commande le 29e goum marocain de 1934 à 1936.

- Louis de Colbert-Turgis (1900-1944), lieutenant-colonel, il commande le 3e tabor du 1er GTM du colonel Leblanc en 1943-1944. « Héros légendaire des goums marocains », il est tué le 15 septembre 1944 à Abriès. Il est un neveu de Jean-Baptiste Colbert à la huitième génération. Une plaque commémorative a été inaugurée en son nom en juillet 1961 à Abriès à l'initiative du général Guillaume ainsi qu'une avenue, l'avenue du Lieutenant-Colonel Colbert[63] - [64].

- Fred Deux, s'engage dans les goumiers marocains en 1944, combat durant la Seconde Guerre mondiale, puis goumier au Maroc, jusqu'en 1947[65].

- Claude Guérin, commande un goum du 2e GTM de 1944 à 1945.

- François Huet, commande un goum au Maroc dans les années 1930

- Marie-Anne (Marianne) Langlais (1895-1973), surnommée la « Toubiba », médecin auxiliaire dans les goums marocains. Elle participe à toutes les campagnes d'Italie, de France, d'Allemagne et termine la guerre avec le grade de médecin-capitaine, chevalier de la Légion d'Honneur ; titulaire de la Croix de Guerre. Elle a notamment organisé les postes de secours les plus avancés durant la bataille de Marseille[66]

- Philippe Leclerc de Hauteclocque, commande un goum en 1929 au Maroc

- Jean Lecomte, de 1925 à 1935, il commande un goum dans le Tafilalet au Maroc, où il a pour adjoint le lieutenant de Hauteclocque, futur maréchal Leclerc

- Pierre Lyautey (1893-1976), neveu du maréchal Lyautey, sert comme officier de liaison des Goums marocains durant la campagne d'Italie en 1944

- Jean Olié (1904-2003), général d'Armée, chef d’état-major général de la défense nationale, la plus haute autorité militaire française, de mars 1961 à juillet 1961. Il commande le 8e goum au début des années 1930

- Jean Vaugien (1916-1975), lieutenant au 14e goum du 17e tabor marocain (3e GTM) pendant les campagnes d'Italie, de Provence et des Vosges en 1944.

Notes et références

- Période au cours de laquelle les quatre groupements de tabors marocains (GTM) [un GTM est équivalent à un régiment] regroupent chacun trois tabors (bataillons) lesquels rassemblent trois ou quatre goums (compagnies) chacun.

- Général Guillaume, Un homme en guerre, France-Empire, 1977, p. 185

- « Soldats d'élite, les goumiers marocains ont toujours eu à leur tête des chefs choisis parmi les meilleurs de l'Armée française. », « Georges Leblanc - Le chef du 1er groupe de tabors marocains », revue Troupes d'élite, janvier 1987.

- Définition de GOUMIER - CNRTL

- Définition de TABOR - CNRTL

- Les six goums de la Chaouïa sont localisées à Sidi Boubeker, Ouled Saïd, Settat, Kasbah ben Ahmed, Boucheron et Camp Boulhaut

- In La longue route des tabors, p. 10

- In La longue route des tabors, p. 301

- Driss Maghraoui, Moroccan colonial troops: history, memory and the culture of French colonialism, University of California, Santa Cruz, 2000, Volume 1, p. 40

- Coudry, « L'Armée et la mise en valeur du Maroc », Revue historique de l'Armée, Vol. 2, juin 1952, p. 79

- Daniel Rivet, Lyautey et l'Institution du Protectorat Français au Maroc 1912-1925, L'Harmattan, 1988, Vol. 2, p. 68

- Paul Gaujac, Le Corps expeditionnaire français en italie : 1943-1944, Paris, Histoire et collections, , 175 p. (ISBN 978-2-913-90393-7, BNF 39125771), p. 33

- Général Feaugas, « La Koumia n°89 - juillet 1983 - page 46 et 47 - Colonel Geoges Rouast », sur https://lakoumia.fr/, (consulté le )

- Eric de Fleurian, Les goums marocains, synthèse globale, site les-tirailleurs.fr

- Paul Gaujac, Les goums marocains 1941-1945, l'Esprit du temps, 2021

- « To help them I gave them the French Moroccan Goumiers, who were experienced mountain troops and great fighters » — Harold Alexander, The Alexander Memoirs, 1940-1945, Londres, Cassell, 1962, pp. 37-38

- Paul Gaujac, Les goums marocains 1941-1945, l'Esprit du temps, 2021

- Citation à l'ordre de l'armée du 4e tabor, décision n° 305, 4 octobre 1943, général Henri Giraud. Cité par Paul Gaujac, Les Goums marocains 1941-1945, Esprit du temps, 2021, p. 46

- Paul Gaujac, op. cit., p. 61.

- Anthony Clayton, Histoire de l'Armée française en Afrique 1830-1962, Albin Michel, 1994, p. 366.

- Georges Spillmann, Souvenirs d'un colonialiste, Presses de la cité, 1968, p. 171.

- « Most military analysts consider the Goumiers' maneuver as the critical victory that finally opened the way to Rome » — Edward Bimberg, The Moroccan Goums: Tribal Warriors in a Modern War, Greenwood Press, 1999 (ISBN 0-3133-0913-2).

- Julie Le Gac, Vaincre sans gloire, le corps expéditionnaire français en Italie, Les Belles Lettres, ministère de la Défense-DMPA, 2013, p. 390

- Julie Le Gac, op. cit., p. 391

- Anthony Clayton, Histoire de l'Armée française en Afrique 1830-1962, Albin Michel, 1994, p. 369.

- (it) Norme in favore delle vittime di violenze carnali in tempo di guerra - (« Mesures en faveur des victimes de viols en temps de guerre »), site du Sénat italien, Acte no 1081 du 25 juillet 1996 [PDF].

- Leïla Minano, « Elle avait 17 ans et elle a été violée par 40 soldatss », Libération,

- « 28 mai, les troupes coloniales françaises se déchaînent de nouveau… toutes les femmes de Patricia, Pofi, Isoletta, Supino ou Morolo ont été violées. À Lenola, c’est cinquante femmes qui ont été violées ; comme elles n’étaient pas assez nombreuses, des enfants et même des vieillards y sont passés… les Marocains ont l’habitude de s’attaquer à deux à la même femme, l’un la pénétrant normalement, l’autre la sodomisant… À Castro dei Volsci, les médecins ont dû soigner trois cents personnes, toutes violées, et à Ceccano les Britanniques ont été contraints d’ériger un camp de fortune pour protéger les Italiennes… », Norman Lewis, Naples 44, Paris, Phébus, coll.. « Libretto », 1996

- Jean de Lattre de Tassigny, Reconquérir : 1944-1945. Textes du maréchal Lattre de Tassigny réunis et présentés par Jean-Luc Barre, édition Plon, 1985, pp. 32-33.

- Julie Le Gac, op. cit., p. 428

- Julie Le Gac, op. cit., p. 437, p. 444

- Julie Le Gac, op. cit., p. 437

- Julie Le Gac, op. cit., p. 464

- cité par Augustin Guillaume, Homme de guerre, éd. France-Empire, 1977, p. 148

- Anthony Clayton, Histoire de l'Armée française en Afrique 1830-1962, Albin Michel, 1994, p. 367

- « The units that entered Freudenstadt were made up of French soldiers from the 5th Armoured Division, Foreign Legionaries and Moroccan and Algerian troops from the 2nd Moroccan and the 3rd Algerian Infantry Divisions. It is reported that local Polish workers joined in.... The American general Devers wrote to complain to de Lattre. Freudenstadt had not added to the reputation of the French army. Later the Germans wanted to know who had allowed the troops to run riot in this way. The commander in Freudenstadt appeared to have been a swarthy southern type called Major Deleuze; but a Captain de l’Estrange was also mentioned, as well as a Major Chapigneulles and his adjutant, Poncet from Lorraine, who was a famous beater. Tortures were carried out by one Guyot and an alleged former Jesuit called Pinson. The British press blamed the atrocities on a Major de Castries, a scion of one of France’s oldest families. », Giles MacDonogh, After the Reich: The Brutal History of the Allied Occupation, Basic Books, 2009, p.78

- In La longue route des tabors, page 377

- GCAT : goum de commandement et d'appui

- Décision no 12350/SGA/DPMA/SHD/DAT du 14 septembre 2007 relative aux inscriptions de noms de batailles sur les drapeaux et étendards des corps de troupe de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, bulletin officiel des armées, no 27, 9 novembre 2007

- Les fouragères

- Collectivité décorées de la Légion d’honneur, Goums marocains - Ordre de la Légion d’honneur, France-Phaleristique.com

- Cao-Bang: la tragique épopée de la colonne Le Page, Nouvelles Editions Latines, 1981, page 211

- Cao-Bang: la tragique épopée de la colonne Le Page, Nouvelles Editions Latines, 1981, page 214

- Cao-Bang: la tragique épopée de la colonne Le Page, Nouvelles Editions Latines, 1981, page 216

- Inauguré en 1954, il reste un lieu de mémoire important pour les Vosges réunissant chaque année : Président du Conseil départemental, représentant du Préfet, députés, sénateurs, une quinzaine de maires et les associations patriotiques, Monument national des Goums marocains au col de la Croix des Moinats, site labresse.net

- Monuments et lieux de mémoire « Aux goumiers morts pour la France »., sur lakoumia.fr

- Les anciens combattants de l'armée française au Maroc - Lycée Lyautey de Casablanca

- Ce monument, donation de la Koumia à la Ville de Marseille, se compose de « cinq stèles de mêmes dimensions en grès émaillé sur un support en inox brossé, sur lesquelles sont inscrits les noms de plus de quatre cents Goumiers morts pour la France. Ce monument est installé dans le jardinet contigu au char Jeanne d’Arc, dans le 7e arrondissement de Marseille. », Lakoumia.fr

- Le 9 octobre 2021 a eu lieu la cérémonie et inauguration de la stèle des Goums marocains à Saulxures-sur-Moselotte en présence de plusieurs personnalités dont Claude Sornat, contrôleur général des armées, commandeur de la légion d'honneur et président de la Koumia (Association des anciens des goums marocains et des Affaires indigènes en France), Cérémonie et inauguration de la stèle des Goums à Saulxures-sur-Moselotte, Mairie de Saulxures-sur-Moselotte, 9 octobre 2021

- Portraits de Goumiers - photographies de Léo Durupt (1944).

- « Décès du général Boyer de Latour du Moulin », dans La Koumia : Bulletin de l'Association des anciens des goums marocains et des affaires indigènes en France, n° 65, juillet 1976, p. 5 (→ lire en ligne)

- « Château de MONTSOREAU - Musée des GOUMS et des A.I. », sur lakoumia.fr (consulté le )

- « Le château en 1993, alors musée des Goums marocains. (Château de Montsoreau) - Inventaire Général du Patrimoine Culturel », sur gertrude.paysdelaloire.fr (consulté le ).

- Florian Stalder, Fontevraud-l'Abbaye et Montsoreau - Un regard sur le saumurois, 2013, p. 27.

- « Décès du général Leblanc », dans La Koumia : Bulletin de l'Association des anciens des goums marocains et des affaires indigènes en France, n° 114, 1989, pp. 4-26 (→ lire en ligne)

- « Château de Montsoreau - Inventaire Général du Patrimoine Culturel », sur gertrude.paysdelaloire.fr (consulté le ).

- Montpellier 1999. Les goums marocains et les Affaires indigènes du Maroc au musée de l'infanterie, sur lakoumia.fr

- Général Guillaume, Homme de guerre, France-Empire, 1977, p. 136

- Augustin Guillaume, Homme de guerre, France-Empire, 1977, p. 185

- Jacques Augarde, La longue route des tabors, France-Empire, 1983, p. 14

- Les Africains, Historama, hors-série no 10, 1970, p. 150

- Préface du général Georges Leblanc, Jean Saulnay, Histoire des Goums marocains (tome 1), Le Maroc, pacification et unification du Pays (1908-1934), Paris, La Koumia - Public-Réalisations, 1985.

- Commandeur de la Légion d'Honneur, Croix de guerre 1939-1945, Croix de Guerre des T.O.E. avec palme, Distinguished Service Order par le Roi d'Angleterre, 15 citations dont une à l'Ordre du jour de l'Armée pour bravoure le 19 mai 1944 au Mont-Pezze (Italie) - Officier depuis son admission à l'École militaire d'Infanterie de Saint-Maixent (79) en 1922, chef de bataillon en 1942, se distingue au cours des opérations de Tunisie en avril 1943.

- « In mémoriam : Louis de Colbert-Turgis. Héros légendaire des goums marocains », dans La Koumia : Bulletin de l'Association des anciens des goums marocains et des affaires indigènes en France, n° 16, juillet 1961, pp. 3-12 (→ lire en ligne)

- Fred Deux, Une vie parlée, autobiographie sonore, 1963-1994 Notice BnF de Une vie parlée.

- « Décès du docteur Marianne Langlais », dans La Koumia : Bulletin de l'Association des anciens des goums marocains et des affaires indigènes en France, n° 55, juillet 1973, pp. 19-19 par le général Jean Olié (→ lire en ligne)

Sources, bibliographie et filmographie

Ouvrages généraux

- Edward L. Bimberg, The Moroccan Goums, Tribal warriors in modern wars, Greenwood press, 1999

- Nelcya Delanoë, Poussières d'empire, PUF, Paris, 2002 (histoire des Marocains d'Indochine ralliés au Viet minh)

- Paul Gaujac, Les Goums marocains 1941-1945, Esprit du temps, 2021