Saint-Marcel (Marseille)

Saint-Marcel est l'un des 111 quartiers de Marseille, situé dans le 11e arrondissement de Marseille, le quartier se trouve dans la partie est de la ville et est traversé par l'Huveaune.

| Saint-Marcel | ||

| ||

| Administration | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |

| Ville | Marseille | |

| Arrondissement municipal | 11e | |

| Code postal | 13011 | |

| Code Insee | 1321107 | |

| Démographie | ||

| Population | 10 256 hab. (2012) | |

| Géographie | ||

| Coordonnées | 43° 17′ 27″ nord, 5° 27′ 49″ est | |

| Transport | ||

| Gare | |

|

| Bus | |

|

| Localisation | ||

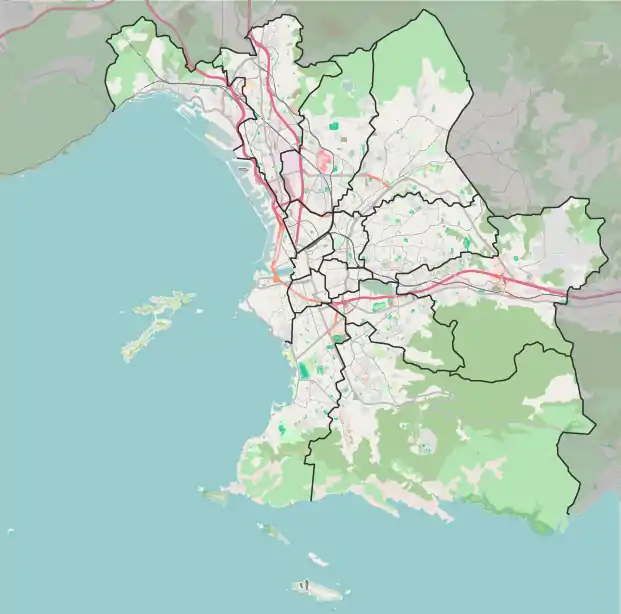

| Géolocalisation sur la carte : Marseille

| ||

Histoire

L'occupation du site de Saint-Marcel a une origine très ancienne. Des abris sous roche datant du paléolithique ont été mis au jour sur le flanc nord du « baou de Saint-Marcel », sur la rive droite de l'Huveaune.

Aux environs de l'an 600 avant notre ère, une communauté de segobriges (celto-ligures) construit un village fortifié sur le plateau, qui domine la vallée là où elle est la plus étroite, resserrée entre les collines du massif de Saint-Cyr et les contreforts du massif du Garlaban. Cet oppidum, le plus ancien de la région, contrôlait les passages entre la colonie grecque de Massalia et l'est de la Provence. Renforcé à plusieurs reprises, il avait une activité économique importante comme en témoignent les traces de constructions, de voirie, et les restes de poterie retrouvés récemment. Il a été le plus longtemps occupé, puisqu'il ne fut détruit par les Romains qu'à la fin du IIe siècle av. J.-C.[1]

À la fin du XIVe siècle, la seigneurie de Saint-Marcel, partie de la baronnie d’Aubagne, était propriété de François des Baux, qui la légua à sa nièce Alix. Odon de Villars, époux et tuteur d'Alix, en fit donation en 1402 à son neveu Philippe de Lévis, dans le cadre du règlement d'un accord avec Raymond de Turenne[2] - [3].

Toponymie

L'origine du nom du village n'est pas sûre[4], il est possible que Marcel soit une déformation de Marcelie à l'époque où ce nom tendait à se substituer à celui de Massilia[5]. Marcelie dériverait de Castellum Massilliense, nom du château qui était implanté sur la rive sud de l'Huveaune. Le préfixe Saint aurait été accolé, comme ce fut le cas très souvent en Provence, au moment de l'engouement religieux de l'ensemble de la région.

Le quartier actuel

Saint-Marcel est principalement situé sur la rive sud de l'Huveaune, le long de la « route nationale », et autour du vallon de la Forbine qui donne accès au massif de Saint-Cyr. Les quelques maisons situées sur la rive nord constituent le Petit-Saint-Marcel, blotti au pied de sa butte et traversé par la « petite route d'Aubagne » (D2).

La ligne de chemin de fer Marseille - Toulon traverse le quartier d'ouest en est, sur la rive sud. La gare de Saint-Marcel est située entre les deux parties du quartier.

L'autoroute "est" de Marseille contourne Saint-Marcel par le nord ; l'échangeur le plus proche est celui de La Valentine - Saint-Menet, à l'est de Saint-Marcel.

Équipements et services

- Nombreux commerces de détail et services de proximité sur la rue centrale (Boulevard de Saint-Marcel) ; aucun centre commercial (ceux de la Valentine sont à 5 minutes)

- Bureau municipal de proximité (ex-mairie annexe)

- Poste de police

- Centre municipal d'animation de quartier (CMA) : centre aéré, club senior, danse, gymnastique, etc.

- Comité d'intérêt de quartier (CIQ)

- Bureau de poste

- Crèche collective municipale, groupe scolaire, collège Château Forbin, lycée technologique privé la Forbine, école moderne d’électronique

- Stade

- Communauté Emmaüs (boulevard de la Cartonnerie)

- Gare SNCF (peu) desservie par les TER PACA de la relation Marseille - Toulon

- Bus RTM, lignes 12, 12s, 15, 15s et 40, ligne départementale 240.

Lieux et monuments

- Le vieux pont sur l'Huveaune

- L'église, son clocher carré surmonté d'un campanile provençal en fer forgé très aérien

- Le jardin public du CMA

- Le canal de Marseille, qui longe Saint-Marcel d'est en ouest, et dont les rives restent provisoirement accessibles (mais la société gestionnaire du canal a entrepris d'en interdire l'accès pour raisons de sécurité)

- Le « château » de la Forbine, bastide flanquée d'une tourelle d'angle (privé)

- Le parc de la Forbine, domaine public départemental, espace naturel entretenu mais non aménagé, culminant au Roc de la Croix (altitude 303 mètres, panorama sur la vallée et les massifs environnants)

- Le vallon de la Vigie, espace naturel non entretenu mais parcouru de sentiers et routes du feu, permettant l'accès au sommet du mont Saint-Cyr (alt. 651 m., panorama sur la ville, la baie, et les massifs environnants)

- Le vallon de Saint-Cyr, dont l'accès se fait par un défilé rocheux, et qui constitue un autre accès au mont Saint-Cyr

- La chapelle Notre-Dame de Nazareth, à flanc de coteau entre les deux vallons (belle vue)

- Les ruines du château médiéval, le « Castrum de saint Marcel », au sommet de la même colline

- L'oppidum des Baou de Saint-Marcel, au-dessus du Petit-Saint-Marcel (ne se visite pas)

Le vieux pont sur l'Huveaune

Le vieux pont sur l'Huveaune L'église Saint-Marcel

L'église Saint-Marcel Le château de la Forbine

Le château de la Forbine La chapelle Notre-Dame de Nazareth

La chapelle Notre-Dame de Nazareth

Notes et références

- Source : Atelier du patrimoine de la Ville de Marseille.

- Robert Bailly, Dictionnaire des communes de Vaucluse, Éd. A. Barthélemy, Avignon, 1985, p. 101.

- Louis Barthélemy, Inventaire chronologique et analytique des chartes de la maison des Baux, Marseille, 1882, Charte 1692.

- voir Alfred Saurel, La Banlieue de Marseille, Camoin et Lebon, Marseille, 1878

- Robert Bouvier, Origine des quartiers de Marseille, éd. Jean-Michel Garçon, 1988 (ISBN 2-9502847-0-1)