Shark finning

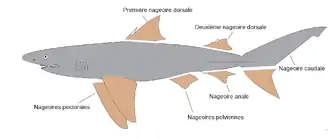

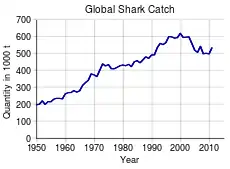

Le shark finning en français : « pêche aux ailerons » est une pratique consistant à capturer des requins pour leur couper les ailerons et la nageoire caudale puis à les rejeter mutilés à la mer. Les éléments anatomiques prélevés servent à la préparation d'une soupe traditionnelle chinoise. Les Chinois lui accordent de nombreuses vertus thérapeutiques, non démontrées scientifiquement, alors qu'elle est dangereuse pour la santé. Pratiquée aussi bien par des pêcheurs des pays mal-développés que des pays développés, le finning n'est ni géré, ni surveillé dans la plupart des pays. La majorité des ailerons sont exportés vers le marché asiatique, où ils sont vendus au détail. Depuis les années 1980, cette pêche a considérablement augmenté, du fait de la demande croissante d'ailerons, de l'amélioration des techniques de pêche et de la mondialisation de l'économie de marché.

Certains chercheurs estiment que, de 1996 à 2000, 26 à 73 millions de requins ont été pêchés annuellement. La médiane annuelle pour cette période a été de 38 millions de requins, valeur presque quatre fois plus importante que les estimations de l'ONU, mais nettement inférieure à celles de nombre des défenseurs de l'environnement. C'est l'un des produits de la pêche les plus chers au monde. Cette industrie pèse ainsi plusieurs centaines de millions de dollars dans la balance économique et entretient des relations avec la corruption, le braconnage et le crime organisé.

Les scientifiques, les écologistes et les défenseurs des animaux condamnent fermement cette pêche gaspilleuse, et la considèrent comme la principale cause du déclin mondial des requins. La mauvaise réputation de ces derniers et l’absence de données internationales fiables ralentit la prise de conscience de ce déclin et la protection des populations de requins, notamment dans les eaux internationales. En 2014, plus de 100 pays interdisent le shark finning, tandis que neuf pays et territoires interdisent la pêche au requin dans leurs eaux. De nombreuses institutions et entreprises décident d'interdire le transport ou la vente d'ailerons. Les ONGE enregistrent une importante baisse des prix et des ventes d'ailerons allant de 50 à 70 % en Chine montrant que les campagnes de sensibilisation portent leurs fruits.

Appellation

L'expression « shark finning » provient de l'anglais : shark signifie « requin », et fin signifie « nageoire » ou « aileron ». L'expression n'a pas d'équivalent littéral en français. Depuis le , la délégation générale à la langue française conseille d'employer les expressions équivalentes « pêche aux ailerons » ou « amputation des ailerons de requin »[1] - [2]. On peut aussi la traduire, d'une manière non littérale, par : « prélèvement des ailerons de requin »[3] ou « découpe des ailerons de requins ». Certaines associations et médias français traduisent cette expression par le néologisme peu répandu « aileronage »[4].

Exploitation

Motivations

En Extrême-Orient, la soupe d'ailerons de requin est un plat de la médecine traditionnelle chinoise, associé au danger et à la jeunesse, préparée depuis l'époque de la dynastie Song (960-1280)[5]. Elle était réservée à l'empereur et aux nobles en raison de son prix élevé, de son goût et de ses vertus thérapeutiques supposées. Durant la dynastie Ming (1368–1644), les ailerons de requins sont devenus un élément traditionnel des banquets officiels, témoignant du respect de l'hôte envers ses invités, mais c'est réellement à partir de la dynastie Qing (1644–1911) que la recette de la soupe aux ailerons de requins fut inventée[6]. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XXe siècle, la soupe a commencé à se démocratiser avec l'amélioration du niveau de vie. Les gouvernements communistes de l'après-guerre ont tenté de décourager la consommation de la soupe, considérée comme un produit trop luxueux[7]. Mais les changements politiques et économiques de la fin du XXe siècle ont fait exploser la demande, de même que l'élévation du niveau de vie de la classe moyenne due au développement de l'économie de marché, provoquant ainsi la hausse des prix mondiaux[8]. Ce plat, très prisé en gastronomie, est devenu un important marqueur social ; au même titre que la voiture de luxe, il symbolise la richesse, la puissance, le prestige et l'honneur[9]. Sa présence en tant que symbole dans les menus de mariage, ou d'autres célébrations importantes, est une tradition désormais fortement ancrée, et son absence y est particulièrement mal vue. La soupe est surtout consommée dans le Sud (province du Guangdong), dans les régions côtières, ainsi qu'à Hong Kong, Singapour et Taïwan[10]. Ainsi, la saison des mariages coutumiers et des autres fêtes avec un pic pour le Nouvel An chinois, s'étendant d'octobre à février, enregistre la plus forte consommation de soupe. Au contraire, les Chinois n'en consomment pas pendant les mois de juillet et d'août considérés comme peu propices[11].

De l'aileron de requin, il ne reste dans la soupe que les rayons cornés externes, les cératotriches, formant de fines lanières molles, jaunes et transparentes, semblables à des nouilles. La consistance gluante si particulière de la soupe est due aux propriétés physico-chimiques des cératotriches. L'élastoïdine, une scléroprotéine soufrée uniquement présente dans les nageoires, confère aux rayons une meilleure résistance à la cuisson[12]. L'aileron se consomme également sous forme de rāmen, de boulettes ou de terrine, mais ces plats sont moins populaires que la soupe[13].

Les anciens ouvrages de la médecine traditionnelle chinoise accordent aux ailerons de requin de nombreuses vertus thérapeutiques : le rajeunissement, l'amélioration de l'appétit, de la mémoire et du désir sexuel, nourrissant pour le sang, bénéfique pour l'énergie vitale, les poumons, les reins, les os et beaucoup d'autres parties du corps[11]. Pourtant, la valeur nutritionnelle et gustative de la soupe aux ailerons de requin est très limitée, voire nulle. Ce sont surtout les épices et le bouillon de poule dans lequel baigne le cartilage qui lui donne un goût si apprécié. Quant à ces vertus supposées, elles n'ont jamais été démontrées scientifiquement[14]. Les cératotriches sont même dangereuses pour la santé à forte dose, à cause des polluants bioaccumulés dans l'organisme des requins[15]. Les ailerons étaient également supposés prévenir et guérir certains types de cancers, grâce à la présence d'une protéine bloquant l'angiogenèse, ce qu'une étude a clairement démenti en 2007 ; la protéine, AE-941, est dégradée avant de pouvoir avoir un quelconque effet sur les tumeurs[16] - [17].

Espèces exploitées

| Choix | Espèces |

|---|---|

| Premier choix |

Requin bleu |

| Deuxième choix |

Requin à pointes noires |

| Troisième choix |

Tous les grands requins de plus de 1,5 m de longueur sont exploités, qu'ils soient benthiques ou pélagiques, carnivores ou planctophages. Il y a toutefois quelques exceptions comme le requin dormeur Ginglymostoma cirratum et les nageoires pectorales du requin-scie. Généralement, les ailerons les plus appréciés sont ceux du requin mako, du requin-marteau, du requin bleu, du requin sombre et du requin gris de récif. Mais les préférences varient selon les pays et les personnes. Certaines espèces sont davantage convoitées en raison du nombre de leurs filaments cartilagineux, de leur texture ou de leur apparence, mais aussi en raison de leur prix bas et de leur disponibilité. Ainsi, les ailerons de certaines espèces, comme ceux du requin bleu, sont très populaires[11].

Les Squaliformes, majoritairement de petite taille et vivant dans les eaux profondes sont relativement épargnés, en dehors de l'aiguillat commun et de l'aiguillat-coq. Lorsque l'occasion se présente, les raies sont également capturées, plus particulièrement les poissons-scie et les poissons-guitare qui ont des allures de requin[18].

Principales pêcheries

Les principales pêcheries spécialisées dans le shark finning sont aussi bien présentes dans les pays en développement que dans les pays développés. Plus de 85 pays exportent des ailerons séchés, la plupart transitent par les États-Unis, pour être envoyés vers le marché chinois. Les 20 premiers représentent 80 % des prises, parmi lesquels on compte les Émirats arabes unis, l’Espagne, l’Indonésie, l'Inde, Taïwan[19].

Dans chaque cas, on constate une diminution spectaculaire des populations de requins. Les pêcheries fournissent dans la plupart des pays des données parcellaires ou sous-estimées, notamment le Japon et Taïwan qui n'enregistrent pas les espèces pêchées. Quant à la Chine, elle ne publie ni le poids, ni l'espèce, ni la quantité pêchée[20].

À al-Hodeïda, au Yémen, le plus grand port de pêche de la mer Rouge est spécialisé dans le commerce d'ailerons depuis une cinquantaine d'années. Les îles Galápagos, qui abritent de grandes populations de requins qui sont particulièrement exploitées, notamment à cause de la pêche illégale. Les populations de requins présentes dans les eaux territoriales du Costa Rica sont victimes d'un braconnage intensif depuis les années 1990. Au Japon, 90 % des prises de requin se font au port de Kesennuma, surnommé la « capitale japonaise des ailerons de requins », avec plus de 14 000 tonnes en 2009 (pour 28 millions de dollars USD)[21] - [13].

Mode opératoire

Ce commerce très lucratif attire aussi bien les pêcheries industrielles qu'artisanales. Ainsi les petites embarcations côtoient les grands navires de pêche et effectuent une pêche ciblée. Le requin est le plus souvent pêché aux lignes à main, à la senne, à la ligne, aux filets maillants ou aux palangres.

Dans la forme la plus barbare de la pratique, le requin pêché est hissé sur le pont, les pêcheurs tranchent à l'aide d'un grand couteau la nageoire dorsale, les nageoires pectorales et le lobe inférieur de la nageoire caudale. Le reste du corps ayant une moindre valeur commerciale, le requin souvent encore vivant est rejeté à la mer, amputé de ses nageoires donc incapable de se mouvoir afin d'oxygéner ses branchies, et périt d'une lente asphyxie[22]. Cette pratique engendre un « gaspillage considérable » étant donné que seulement 7 % de la masse totale du requin est exploitée[23].

En 2013, un nouveau mode opératoire illégal d’enlèvement des nageoires de requin a été identité par les autorités du Costa Rica. Interpol a émis un « avis Violet » pour avertir les 190 pays membres sous l’égide du programme Scale, un plan international visant à détecter, réprimer et combattre la criminalité de la pêche. Pour contourner la législation, qui stipule que les ailerons doivent être « naturellement attachés » à l’organisme, les pécheurs gardent les ailerons attachés à la colonne vertébrale par des bandes de peau et rejettent le reste du corps à la mer[24].

Conservation et transformation

La préparation des ailerons de requin ne nécessite aucun traitement complexe, mais pour ne pas perdre de leur valeur, les ailerons doivent faire l'objet d'un prélèvement et d'un séchage de qualité. Les amateurs de soupe d'ailerons de requins sont en effet extrêmement soucieux de la qualité, sous peine de ne pas pouvoir bénéficier de ses vertus supposées [11]. Certains pays, comme l'Australie, le Japon, l'Espagne, le Mexique et d'autres pays des Amériques, sont réputés pour leurs ailerons de qualité. Ils possèdent généralement des navires de pêche suffisamment équipés pour garder les ailerons au frais, propres et non salés avant séchage. Tandis que les pays bordant l'océan Indien utilisent des méthodes traditionnelles et ne possèdent pas de chambre froide. Ils utilisent donc du sel pour conserver le produit avant le séchage, en conséquence les ailerons affichent un taux d'humidité élevé affectant la qualité du produit. Malgré cette pratique, les ailerons se vendent, empêchant un véritable changement. Toutefois, le Sri Lanka fait figure d'exception en alliant tradition et conservation[25].

Les pêcheurs doivent minimiser la quantité de chair coupée avec l'aileron, car elle donne souvent une mauvaise odeur et altère la couleur, diminuant ainsi la qualité du produit. La base épaisse des grosses nageoires rend la coupe difficile, au risque d'altérer les rayons de l'aileron. La « coupe en clair de lune » est plus fastidieuse, mais elle est plus appréciée par les négociants que la « coupe droite » et la « coupe irrégulière » qui laisse trop de chair[26]. Les ailerons sont ensuite bien nettoyés, ils subissent un brossage à l'eau douce ou à l'eau de mer pour les débarrasser de toutes impuretés. Sur le bateau ou dès le retour au port, les ailerons sont posés sur des claies, des nattes de bambou, des plateaux, des toits, suspendus à une corde ou à même le sol pour les faire sécher au soleil pendant 7 à 14 jours selon l'épaisseur. Parfois, on applique un peu de sel sur les nageoires, notamment sur les extrémités coupées. Ils sont régulièrement tournés afin d'obtenir un séchage uniforme, tout en évitant que le soleil brûle et brunisse le produit. Pour faciliter cette étape, un séchoir mécanique fixé à 40-50 °C peut être utilisé. Pendant la nuit, les ailerons sont rentrés à l'intérieur pour les protéger des animaux et de la rosée. Un bon produit final a un taux d'humidité d'environ 10-15 %. Les ailerons sont ensuite placés dans des cartons, des caisses en bois ou des sacs de jute. Ce dernier contenant est le plus répandu puisqu'il permet au produit d'évacuer l'humidité résiduelle afin de ne pas détériorer la qualité du produit. Les ailerons les plus précieux sont emballés dans des sacs de 25 kg, tandis que les autres sont mis dans des sacs de 50 kg. Les ailerons seront exportés sous cette forme, ils seront traités ultérieurement par les commerçants[11].

Les ailerons de requin sont transformés et commercialisés sous de nombreuses formes : ils peuvent être conservés « humides », c'est-à-dire frais, réfrigérés et non transformés ou simplement congelés, conservés dans la saumure, laissé crus et séchés, pour conserver les denticules et les plaquettes cartilagineuses qui confèrent une rugosité au produit. Plusieurs transformations peuvent être menées : la préparation en filet, qui consiste à cuire les rayons des nageoires séchées, puis à les séparer, les re-sécher et les emballer en vrac ; l'aileron directement prêt à être consommé ou cuisiné se décline sous forme de boîte de conserve ou en sachets et en poudre de soupe instantanée ; la transformation semi-préparée est certainement la plus onéreuse : la peau est enlevée, mais les fibres sont encore intactes garantissant une apparence propre ; les petites nageoires peuvent être préparées de cette manière en un seul morceau, mais les nageoires pectorales et dorsales doivent être scindées en deux. Enfin, la transformation totale consiste à séparer individuellement les cératotriches de l'aileron. Ils sont ensuite emballés dans des boîtes en carton ou dans de la viscose[27].

Classification

Les ailerons sont généralement classés en fonction de leur taille, leur type, leur couleur, leur découpe et leur état.

La taille d'un aileron est mesurée soit du centre de la base à l'extrémité de la nageoire ou par la longueur de sa base. Ils sont ensuite classés comme extra-larges (40 cm et plus), grands (30 à 40 cm), moyens (20 à 30 cm), petits (10 à 20 cm) ou très petits (4 à 10 cm) (notamment les nageoires ventrales et anales)[7].

Les ailerons peuvent aussi être classés selon l'espèce à laquelle ils appartiennent, mais il est généralement difficile de déterminer celle-ci pour un aileron séché, sauf pour les espèces possédant une coloration ou des denticules particuliers comme c'est le cas pour le requin-tigre, le requin bleu, les centrines, le requin pèlerin ou le requin-baleine. La plupart des négociants sont capables d'identifier les ailerons en fonction de leur taille et de leur emplacement sur le corps, ils sont toutefois incapables de l'identifier seulement à partir des cératotriches, hormis celles de grande taille[18].

Les ailerons de requin sont parfois classés selon leur couleur, sombre ou pâle. Cette classification varie selon les commerçants et sert soit à différencier les espèces vivant en eaux profondes et en eaux peu profondes, soit leur rendement et leur goût, ou bien le type de requins. Cependant tous s'accordent à dire que les ailerons clairs possèdent plus de cératotriches et une meilleure saveur, augmentant leur valeur par rapport aux noirs. Cette classification est néanmoins très variable et dépend des différentes autorités, les ailerons de requin-tigre étant considérés comme clairs par certains et sombres par d'autres[11].

Valeur commerciale

La qualité et le nombre de cératotriches étant variables selon la nageoire d'un requin, les négociants n'accordent pas la même valeur à tous les ailerons. Généralement, plus l'aileron est grand, plus les cératotriches sont longues et épaisses. Les ailerons les plus prisés sont dans l'ordre le lobe inférieur de la caudale, la première dorsale, puis les nageoires pectorales. Sur le marché asiatique, les ailerons de requins sont commercialisés sous forme de jeux de nageoires, complets ou assortis. L'ensemble complet se compose de deux nageoires pectorales, la première nageoire dorsale et le lobe inférieur de la caudale. Tandis que les petites nageoires, comme la deuxième nageoire dorsale, les nageoires anales et les pelviennes, ont une faible valeur commerciale. Elles seront vendues dans les assortiments ou en filet à bas prix. Pauvre ou dépourvu de cératotriches, le lobe supérieur de la nageoire caudale de tous les requins a également très peu de valeur commerciale[18]. La qualité du produit tient une grande importance dans la valeur commerciale. Les méthodes de traitement employées, sa teneur en humidité, sa coupe, mais surtout l'âge du requin. Avec le temps, certaines parties de la nageoire perdent leur propriété naturelle élastique et se durcissent. Mais, le vieillissement n'est pas facile à détecter lorsque l'aileron est sec, il devient visible seulement après réhydratation. Ce phénomène semble plus fréquent chez les espèces vivant dans les eaux tropicales où les requins vieillissent plus rapidement. Mais les individus âgés se raréfiant, ce problème est de moins en moins courant. L'espèce détermine également la valeur commerciale. Par exemple, les cératotriches d'un aiguillat sont aussi fines qu'un cheveu tandis que celles d'un requin pèlerin sont aussi épaisses qu'une baguette chinoise[11] - [7].

L'aspect esthétique de l'aileron a également son importance. Il doit avoir une coupe précise sans résidus de viande et doit être propre, présentant une couleur jaune blanchâtre. De plus, les cératotriches doivent être longues et épaisses et bien soudées pour garantir un impact visuel fort. Sa texture doit être tendre, ce qui n'est souvent pas le cas pour les grands ailerons[18].

Le marché

Depuis deux millénaires, la Chine importe des ailerons du monde entier et constitue le principal marché de ce commerce. Mais ce dernier a explosé dans les années 1980, l'accroissement de la demande a provoqué une augmentation significative des prix mondiaux avec l'ouverture du marché chinois. Mais cette situation n'est que partiellement sensible dans les statistiques. En cause, les rapports incomplets des pays de leurs échanges commerciaux et de production de ces produits.

Entre 2000 et 2005, le shark finning représente 40 % de la valeur rapportée des produits de requins, s'échelonnant entre 237 millions de dollars (156 millions d'euros) en 2002 et 310 millions de dollars (204 millions d'euros) en 2005. Pour cette même période, le poids des ailerons de requins ne représente que 7 % du poids des produits commercialisés[28]. En 2011, les ailerons avait une valeur d’environ 700 dollars le kilogramme. Une portion individuelle de soupe contient environ 30 grammes d'aileron ; son prix varie entre 15 et 150 dollars US, ce qui en fait l'un des produits de la pêche les plus chers au monde[11]. Le prix varie considérablement selon le classement de la nageoire, allant de 300 à 3 000 dollars pour 600 g à Hong Kong. Il n'est pas rare de voir de petits ailerons plus chers que des grands, même si certains grands ailerons peuvent coûter plusieurs milliers de dollars[29]. En 2014, son prix a baissé de 47 % au détail et 57 % en gros, atteignant seulement 300 dollars le kilogramme en Chine[30].

La plupart des études estiment que le nombre de requins tués pour leurs ailerons serait de 38 à 100 millions chaque année dans le monde entier[29] - [31]. Ce nombre est presque trois fois plus élevé que les estimations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)[32], qui estime que les importations déclarées mondiales de nageoires de requins entre 2004 à 2007 ont fluctué entre 13 800 et 17 126 tonnes, tandis que les exportations déclarées mondiales ont fluctué entre 9 911 et 15 598 tonnes[33].

L'essentiel des ailerons de requins alimente le marché asiatique et plus particulièrement le marché chinois, avec 98 % des importations mondiales en 1997 selon la FAO[34] - [11]. Hong Kong est le premier centre mondial du commerce des ailerons (50 % à 80 %), tout le quartier Sai Yun Pun, sur l'île de Hong Kong, est spécialisé dans ce commerce. Il importe les captures de plus de 100 pays, avec l'Espagne comme principal fournisseur. C'est aussi la plaque tournante d'Asie, les gros négociants se retrouvent lors de grandes ventes aux enchères[35]. En 1982, Hong Kong a importé 2 200 tonnes de nageoires séchées de requins. En 2006, pas moins de 10 000 tonnes ont été importées, pour une valeur de 276 millions de dollars US[36]. La Chine a importé plus de 12 000 tonnes d'ailerons en 2009. Lorsque la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001, les commerçants ont commencé à négocier directement avec les marchés de la Chine continentale, sans passer par l'intermédiaire de Hong Kong[35]. La partie continentale étant desservie par plusieurs ports, il est difficile d'avoir les données exactes de l'importation, d'autant plus que la Chine a permis l'assimilation des ailerons de requins congelés à de la « viande de requin congelé », faussant ainsi les statistiques. Mais la diminution des populations de requins se fait sentir, obligeant les pêcheurs à pêcher de plus en plus loin. De plus, bon nombre d'ailerons négociés proviennent de requins immatures et sont donc de petite taille, ce qui signifie que les populations ne parviennent pas à se renouveler[21].

Selon un rapport de WildAid (en) publié en , les prix et les ventes des ailerons de requin sont en baisse de 50 à 70 % en Chine. Il compile des sondages d'opinion, des enquêtes auprès des fournisseurs d'ailerons de requins et des commerçants des marchés de Canton, en Chine (le centre névralgique du commerce des ailerons de requins en Chine) et des enquêtes sur les prix des ailerons des pêcheurs indonésien, ainsi que les statistiques commerciales et les médias. Cette baisse s'explique notamment par l'augmentation de la méfiance des clients face à l'afflux de faux ailerons de requin sur le marché, les grandes campagnes de sensibilisation menées par les ONGE et les personnalités ( Yao Ming, Jackie Chan et Maggie Q...) et l'interdiction de la soupe aux ailerons dans les banquets d'État en Chine et à Hong Kong. En conséquence, la demande a considérablement diminuée, avec une baisse de 82 % des ventes déclarées par les fournisseurs d'ailerons de requins à Canton[30].

Impacts environnementaux et humains

Conséquences environnementales

Le shark finning est la principale cause du déclin mondial des requins[23] - [37]. Les requins étant des superprédateurs, ils ont un long cycle de croissance, une fécondité limitée et une maturité sexuelle tardive, ce qui les rend particulièrement vulnérables à la surpêche[38]. De fait, pendant les années 2000 les populations de requins ont diminué de plus de 90 % dans les zones exploitées, et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère qu'un tiers des espèces de requins serait menacées de disparition[22]. Les requins sont au sommet des réseaux trophiques marins, ce sont donc des espèces clés qui jouent un rôle important dans la stabilité de l’écosystème. Ils régulent de nombreuses populations de poissons et de mammifères marins, en éliminant les individus vieux ou malades. Ils limitent ainsi la propagation des maladies au sein d'une population et permettent ainsi de renforcer le pool génétique des populations[29] - [39].

En contrôlant les populations de poissons et de crustacés qui se nourrissent de phytoplancton et d'algues, les requins maintiennent la production de dioxygène de l'océan. Les océans produisent 70 % du dioxygène que l'homme respire, si les requins venaient à disparaitre, la chaine alimentaire serait perturbée au point de modifier les écosystèmes océaniques et terrestres[40].

Qu'elle soit légale ou illégale, le shark finning menace de disparition le tiers des espèces de requins qui passent la plupart de leur temps dans les couches supérieures de l'océan[41]. Le nombre d'espèces de requins considérées comme menacées est passé de seulement 15 espèces en 1996, à plus de 180 espèces en 2010, dont 30 en voie d'extinction[42] - [10].

Conséquences dans les sociétés humaines

Cette pratique menaçant les populations de requins affecte aussi la pêche car du fait de la fragilisation de l'écosystème, les eaux s'appauvrissent en ressources halieutiques. De nombreuses études scientifiques démontrent que la disparition des requins provoque la disparition de poissons, de mollusques et de crustacés commercialement importants, mais également d'autres prédateurs comme le thon[43].

De plus, en raison des profits lucratifs engendrés, des liens s'établissent parfois avec le crime organisé. Par exemple, les polices d'Afrique du Sud et de Hong Kong ont démontré que depuis les années 1970, les Chinois et Taïwanais qui faisaient transiter les ailerons de requins par l'Afrique du Sud appartenaient à des gangs connus dans leurs pays respectifs et profitaient de l'exportation légale des ailerons pour pratiquer une exportation illégale d'ormeaux. Depuis les années 1980, ces gangs ont ajouté à leur actif un grand nombre d'activités illégales telles que l'importation de contrefaçons et de drogues ou la prostitution, toujours sous le couvert du commerce d'ailerons de requins[44]. De plus, des gangs armés de braconniers officient dans plusieurs pays où cette pratique est interdite, notamment au Costa Rica[45].

Comme la plupart des superprédateurs marins, les requins bioaccumulent dans leur organisme de fortes concentrations de polluants d'origine anthropique, comme les PCB, les métaux lourds et les pesticides[18]. Le mercure est présent dans leurs tissus sous sa forme la plus dangereuse, le méthylmercure[46]. Il peut provoquer la stérilité chez l'homme, des maladies du système nerveux central et des problèmes rénaux. En 2001, une étude menée par l'Institut thaïlandais de recherche scientifique et technologique a révélé que 70 % des plats aux ailerons de requin contenaient des niveaux extrêmement élevés de mercure[40]. En 2012, une étude a montré que de nombreux requins bioaccumulent de forte concentrations de β-N-Méthylamino-L-alanine (BMMA), une neurotoxine produite par des cyanobactéries à partir des rejets industriels déversés dans l'océan. À forte dose, elle provoque chez l'homme des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Charcot[47]. Les ailerons sont souvent traités avec du peroxyde d'hydrogène afin de rendre leur couleur plus attrayante pour les consommateurs, alors que ce puissant biocide est toxique et peut entraîner des problèmes de santé à forte dose[18].

Situation internationale

Dans les années 2000, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Brésil, le Costa Rica, le Canada, la Namibie, l’Équateur, la plupart des États d'Australie, les Palaos, l'Union européenne, les Seychelles et la Polynésie française interdisent le découpage d'ailerons de requins. Mais ils n'interdisent pas tous le débarquement d'ailerons désolidarisés du corps. Dans tous ces pays, sauf exceptions locales, la vente et la consommation de la soupe aux ailerons de requins reste autorisée. Les restaurants chinois qui la servent n'affichent pas toujours la provenance des ailerons, entretenant ainsi le commerce illicite[48].

En 2005, l'IATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission), qui regroupe la Colombie, la France, le Nicaragua, l'Espagne, le Costa Rica, le Guatemala, Panama, les États-Unis, l'Équateur, le Japon, le Pérou, les Vanuatu, le Salvador, le Mexique, la Corée du Sud et le Venezuela a interdit par résolution[49] la pratique de le shark finning dans l'océan Pacifique oriental, mais la pêche au requin et aux ailerons se poursuit sans relâche dans le reste de l'océan Pacifique et dans l'océan Indien[50].

En 2011, les îles Marshall, les Palaos, les Maldives, le Honduras et les Bahamas sont allés plus loin en formant des sanctuaires de requins, interdisant la pêche au requin dans leurs eaux.

En 2013, 27 pays et l'Union européenne ont interdit le shark finning[51], cependant, de nombreuses eaux internationales ne sont pas réglementées. Les autorités de pêche internationales envisagent d'interdire la pêche au requin dans l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Mais la plupart des espèces de requins effectuent des migrations traversant les frontières des zones économiques exclusives et les eaux internationales, nécessitant une coopération internationale pour une protection efficace. De plus, l'application des accords existants exige des fonds considérables car la protection des aires marines souvent immenses, nécessitent d'importants moyens humains et matériels[52]. Les analystes estiment que 10 % des ailerons de requins sont transportés par les airs. En 2014, à la suite de la mobilisation des ONG, 24 compagnies aériennes décident de refuser de transporter des ailerons, dont de nombreuses compagnies asiatiques, reconnaissant leur responsabilité en matière d'environnement et de conservation[53].

En 2014, plus de 100 pays interdisent le shark finning, tandis que neuf pays et territoires interdisent la pêche au requin[53].

Il existe quatre grandes catégories de restrictions[54] :

- Les zones sanctuarisés, appelées sanctuaire de requins (une zone où la pêche au requin est totalement interdite) ;

- Les zones où les requins doivent être débarqués avec leurs nageoires attachées ;

- Les zones où des limitations de poids ont été mises en œuvre ;

- Les zones où le commerce des produits de requins est réglementé.

Asie

_(6806084603).jpg.webp)

L'Extrême-Orient est le plus important consommateur de soupe aux ailerons de requin[18].

Face aux critiques, le gouvernement hongkongais argue de l'expertise de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) qui interdit le commerce de seulement trois espèces de requins. De plus, la soupe est régulièrement servie lors des repas officiels du gouvernement[10], mais en le Conseil des affaires de l'État de la république populaire de Chine annonce l'interdiction « d'ici un à trois ans » de ce plat lors de ses réceptions. Un délai encore trop vague et permissif pour les associations, qui saluent néanmoins la mesure[55]. Les négociants hongkongais se sentent visés par un complot anti-chinois mené par des groupes environnementaux américains comme Greenpeace ; ils exigent que leurs traditions culinaires soient respectées[42].

La mobilisation contre le shark finning passe aussi par des personnalités asiatiques, mais elle reste très marginale. Le célèbre basketteur Yao Ming a promis d'arrêter de manger la soupe d'ailerons de requin à une conférence le . Ses commentaires ont été repris dans les médias chinois et ont attiré les critiques des associations chinoises de l'industrie de la pêche. Ironiquement, la soupe figurait au menu du mariage de Yao Ming. En , il lançait une campagne publicitaire avec comme slogan : « Lorsque s'arrêtera la consommation, le meurtre pourra cesser[55]. » En 2011, pour la première fois un homme politique chinois, le député Ding Liguo, propose un embargo total sur le commerce d'ailerons de requins, malgré une faible mobilisation[56]. En , il renouvelle son action, appuyé par 30 représentants[55]. Le chef sino-américain Ken Hom affirme que l'Occident ferait mieux de protéger ses stocks de cabillaud et d'esturgeons (caviar) au lieu de s'indigner du prélèvement des nageoires, mais il critique aussi le gaspillage engendré par le shark finning.

L’intérêt croissant de la population pour les questions environnementales, notamment grâce aux campagnes de sensibilisation, pousse les institutions et entreprises à changer leurs habitudes[55]. Ainsi, une mobilisation est constatée dans certaines institutions et des chaînes de restaurants, de magasins et d’hôtels. Par exemple, l'hôtel Peninsula, un des plus prestigieux de Hong Kong, a supprimé la soupe d'ailerons de son menu en 2011, ainsi que dans celui de ses neuf autres hôtels du groupe dans le monde[57] - [10]. Hong Kong Disneyland a abandonné la soupe aux ailerons de requin dans son menu de mariage, du fait de la pression internationale des ONG, qui ont menacé de boycotter ses parcs dans le monde entier, malgré la forte demande en Chine[58]. L'université de Hong Kong a interdit la soupe d'ailerons de requin sur le campus[59].

Le Japon, avec une capture moyenne annuelle de près de 25 000 tonnes, pêche le requin pour ses ailerons, mais aussi pour sa viande, car il est interdit de débarquer des ailerons désolidarisés du corps, la coupe devant donc se faire au port. Mais selon l'ONG Sea Shepherd Conservation Society la loi est facilement contournée. De plus, les thoniers ne souhaitant pas rentrer bredouilles au port, modifient la profondeur de leurs hameçons et pêchent le requin[21] - [13].

Le , le ministre malaisien du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, Azmi Khalid, fait interdire la soupe d'ailerons de requin, s'engageant ainsi auprès de la Malaysian Nature Society[60].

Le , Taïwan a promulgué une loi qui oblige les pêcheurs à ramener au port les carcasses complètes[61].

Océanie

L’Océanie, avec ses nombreux récifs coralliens, constitue un endroit idéal pour le shark finning. Les exportations et les importations ne sont généralement pas déclarées. En 1997, seules les Îles Salomon, Kiribati, Vanuatu et Fidji ont déclaré des exportations d'ailerons de requins, et seules l'Australie et les îles Marshall ont signalé des importations.

En 2009, les Palaos créent le premier sanctuaire de requins du monde. Il est illégal de pêcher les requins dans la zone économique exclusive (ZEE) des Palaos, qui couvre une superficie de 600 000 km2, ce qui représente une superficie comparable à la taille de la France. Le président Johnson Toribiong a également appelé à une interdiction mondiale de le shark finning, déclarant à propos des requins : « Ces créatures sont abattues et sont peut-être au bord de l'extinction à moins que nous prenions des mesures positives afin de les protéger »[62].

En , les Îles Marshall ouvrent le plus grand sanctuaire de requins au monde avec plus de 1 990 530 km2[63]. En , l'archipel des Tokelau annonce la création d'un sanctuaire de 319 031 km2[64].

En 2011, les grands requins blancs ont reçu une protection complète dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Zélande[65], mais le shark finning est légale sur les autres espèces de requins, si le requin est mort. Le ministère des Pêches a fixé des quotas de pêche pour cette pratique. Selon les autorités néo-zélandaises, environ 20.000 tonnes de requins sont pêchés pour 121 tonnes d'ailerons exportés chaque année[66]. La Royal Forest and Bird Protection Society of New Zealand aux côtés de plusieurs personnalités de la gastronomie ont signé un engagement promettant de ne pas manger, de réaliser ou de servir de soupe d'ailerons de requin, et à soutenir un changement de la loi pour rendre illégal le shark finning en Nouvelle-Zélande[67]. En , le ministre de la Conservation Nick Smith déclare que la Nouvelle-Zélande va interdire le shark finning d'ici , pour renforcer la réputation du pays et la protection de l'environnement[66].

Afrique

L'Afrique a un rôle limité dans le commerce mondial d'ailerons de requins avec seulement 122 tonnes en 1997, et un pic de 360 tonnes en 1991 selon la FAO. Jusqu'en 1995, le Sénégal a été le premier pays producteur, dépassé en 1997 par l'Afrique du Sud avec près de 80 tonnes. Cette année-là, il a également été le premier exportateur d'ailerons de requins en Afrique en termes de volume. Des pays comme le Kenya, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la Gambie, le Sénégal, la Tanzanie exportent directement vers le marché asiatique. Les ailerons exportés des pays africains sont considérés de faible qualité. Les pêcheurs coupent mal leurs ailerons et ne les font pas sécher correctement ; mais c'est un commerce lucratif et facile à exécuter, car les ailerons ne nécessitent pas d'installation frigorifique pour leur conservation. En Afrique de l'Ouest, la pauvreté pousse les pêcheries artisanales à liquider les populations de requins restantes. Généralement, la viande est vendue et consommée sur place, tandis que les ailerons sont revendus sur le marché asiatique et aux États-Unis. Au Sénégal, un système de quotas de pêche a été mis en place, mais il profite seulement aux plus riches[68].

En 2007, la South East Atlantic Fisheries Organisation (SEAFO), une agence internationale d'Afrique australe qui a pour mandat la protection des ressources halieutiques de la zone sud-africaine, et qui regroupe l'Angola, la Namibie et l'Afrique du Sud, a interdit le shark finning. Mais le Japon et la Russie, les deux principales nations qui pêchent dans cette zone, ne sont pas membres de cette agence[69].

Amérique latine

L'Amérique latine a un rôle limité dans le commerce mondial d'ailerons, même si peu de pays fournissent de statistiques. La plupart font transiter leur marchandise par les États-Unis, mais elle est considérée comme de qualité moindre, elle est donc rachetée à bas prix. En 1997, le total des exportations latino-américaines s'élevait à seulement 18 tonnes. Parmi les exportateurs, on compte l'Uruguay, la Guyana, le Suriname, le Chili, l'Équateur et le Pérou. Au Brésil, il est illégal de séparer les ailerons de la carcasse et la pêche des requins est soumise à des quotas. En 2010, malgré ces mesures, un exportateur brésilien de fruits de mer (Siglo do Brasil Comercio) a illégalement tué près de 300 000 requins pour l'exportation de leurs ailerons vers le marché chinois. Cette affaire a mis en lumière le braconnage intense qui a lieu dans les eaux brésiliennes[70]. En 1997, l'Uruguay a été le principal producteur avec seulement 5 tonnes, mais dans les années précédentes, ce rôle était tenu par le Brésil avec 190 tonnes en 1996 et un pic de 370 tonnes en 1993.

Après avoir été l'un des principaux exportateurs d'ailerons d'Amérique latine depuis les années 1970, le Mexique a interdit le shark finning dans ses eaux en 2007. En 2011, le pays souhaite créer un sanctuaire pour protéger les requins et les raies d'ici à 2012[71].

En , le Central American Agricultural Council, qui rassemble l'Amérique centrale et la République dominicaine, a convenu d'interdire le shark finning et le commerce intra-régional d'ailerons[72]. En 2011, le Honduras a interdit la pêche aux requins, créant ainsi un sanctuaire de requins d'environ 240 000 km2[73].

Le , les Bahamas prohibent la pêche aux requins et ouvrent ainsi un sanctuaire de requins de plus de 630 000 km2[56]. Cela profite à l'activité touristique du pays, qui engendre chaque année 56 millions d'euros grâce à la plongée avec les requins[56].

Amérique du Nord

Les États-Unis constituent une importante plaque tournante du commerce d'ailerons de requins depuis la fin des années 1970. Parmi ses fournisseurs on compte aussi bien l'Australie et l'Argentine, que Hong Kong et la Gambie. Les États-Unis transforment les ailerons séchés importés des pays Amérique latine, comme l'Équateur, le Salvador, la Trinité-et-Tobago, le Guatemala, le Panama et le Nicaragua, qu'ils exportent notamment vers le marché asiatique. En 2004, les États-Unis ont exporté leurs ailerons à Hong Kong, en Chine, en Thaïlande, au Canada, au Mexique et à Taipei. Cependant les importantes communautés asiatiques, notamment celles situées à San Francisco, Los Angeles et New York, préfèrent donc importer leur ailerons directement d'Asie, notamment de Hong Kong, de l'Inde et de la Chine[33]. Mais en 2000, les États-Unis ont légiféré pour interdire cette pratique dans les eaux américaines[74] - [75]. C'est Bill Clinton qui interdit le shark finning avec la société américaine des navires immatriculés, mais pas des navires immatriculés à l'étranger. Les ailerons de requins détachés du reste du corps ne peuvent pas être importés aux États-Unis. En 1991, le pourcentage de requins tués par la pêche à la palangre américaine dans l'océan Pacifique pour le shark finning est d'environ 3 %. En 1998, ce pourcentage passe à 60 %. En 2011, les États-Unis représentent 70 % des importations d'ailerons de requin en dehors de l'Asie, 85 % de ces ailerons sont ensuite réexportés à travers le monde[76]. En 2010, Hawaï devient le premier état à interdire la possession, la vente et la distribution d'ailerons de requins[77]. En 2011, des lois semblables sont adoptées dans les États de Washington[78], de Californie[76], de l'Oregon[79] et les îles Mariannes[80]. En , le président Barack Obama signe le Shark Conservation Act afin de combler les lacunes du Shark Finning Prohibition Act de 2000[33]. Plus précisément, la nouvelle loi interdit toute embarcation d'avoir les ailerons de requins sans le numéro correspondant et le poids des carcasses, et tous les requins doivent toujours être apportés au port avec leurs nageoires attachées[81] - [82].

En 2011, les ailerons de requin et la soupe sont interdits ou progressivement interdits dans quelques villes du Canada. Notamment dans le sud de l'Ontario, à Toronto, Oakville[83], Mississauga[84] et Brantford[85]. L'interdiction est seulement significative à Toronto et à Mississauga, où de nombreux restaurants chinois servent la soupe. Jusqu'ici, Markham et Richmond Hill ont choisi de considérer la motion comme une question de compétence fédérale. Les restaurants chinois et les entreprises qui vendent des ailerons de requins s'opposent à l'interdiction et affirment qu'ils défieront les règlements devant les tribunaux une fois que des amendes seront imposées[86].

Depuis 2019 le Canada interdit l'importation et l'exportation d'ailerons de requin qui ne sont pas attachés à la carcasse du requin[87].

Europe

Les pays européens ne font pas état du commerce des ailerons de requins, car ce produit ne figure pas dans les statistiques d'Eurostat, ni dans la plupart des statistiques nationales. Cependant, les statistiques des pays asiatiques comme Hong Kong, Singapour et la Thaïlande montrent des importations de plusieurs pays européens, dont notamment l'Espagne mais aussi le Portugal, la Pologne, la France, l'Allemagne, l'Islande, la Norvège et Royaume-Uni. Ainsi, l'Europe représente 15 % des importations d'ailerons de l'Asie[10]. Les exportations sont principalement les ailerons de requin bleu, d'aiguillat, de requin-taupe bleu et de requin-renard. Mais l'Europe importe aussi des ailerons, généralement sous forme séchée ou en boite de conserve, ils sont importés de pays asiatiques comme Hong Kong, Singapour, la Thaïlande et des pays africains comme la Tanzanie. Ces produits sont consommés par les communautés chinoises dans les principales villes européennes où ils sont vendus dans les restaurants et les magasins asiatiques. En 1999, la France est le principal importateur européen d'ailerons de requins[11].

L'Union européenne interdit le shark finning en 2003. Toutefois, des dérogations sont accordées aux pêcheurs. Si la France n'en a pas demandé, l'Espagne en a obtenu pour près de 200 bateaux, devenant l'un des plus importants fournisseurs au monde d'ailerons de requins[88]. De plus, les pêcheurs autorisés sont également en mesure de débarquer les nageoires et les carcasses de requin dans des ports différents, ce qui entrave d'autant plus les contrôles et l'application de la législation. En 2011, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont arrêté de délivrer ces permis. L'Espagne et le Portugal en accordent à la plupart de leurs pêcheurs de requins. Chypre en a également délivré un[89]. L'interdiction du shark finning pour les bateaux de l'Union européenne reste laxiste et est aisément contournée. Le , la Commission européenne demande « l'obligation de débarquer les requins avec les nageoires attachées au corps » pour les navires européens et ceux pêchant dans les eaux territoriales européennes. Faute de place dans les congélateurs des navires, cette proposition rendra cette pêche moins rentable et donc moins répandue[10]. Le , le shark finning est définitivement interdit dans les eaux européennes à la suite du vote du Parlement européen. Les dérogations ne seront plus accordées afin de prévenir les fraudes. La nouvelle législation, votée à une majorité écrasante (566 voix pour et 47 voix contre), entre en vigueur au début de l'année 2013[90] - [91]. Le , le Conseil de l'Union européenne a validé la réglementation pour combler les lacunes dans l'interdiction du finning dans l'UE. En adoptant une politique des « ailerons naturellement attachés sans exception », l'UE met effectivement fin à la pratique du finning par les navires de l'UE[51].

En 2006, la Polynésie française interdit la pêche des requins, à l'exclusion du requin mako qui est employé en cuisine, cette décision est motivée pour maintenir l'écosystème mais également compte tenu de l'intérêt que les touristes manifestent pour les requins[15].

Organisations non gouvernementales

Les associations de protection des animaux s'opposent vigoureusement au shark finning sur le plan moral et parce qu'il est la principale cause du déclin mondial des populations de requins. Sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) datant de 2007, 48 espèces d'élasmobranches (requins et raies) sont inscrites sur la liste des espèces menacées (en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérable). En 2009, 26 nouvelles espèces viennent s'y ajouter[92].

Il existe des centaines d'ONG de protections des requins à travers le monde, elles sont presque toutes rassemblées sous la coalition internationale Shark Alliance. À Hong Kong, de nombreuses organisations luttent contre le shark finning, parmi elles la plus active est l'ONG Traffic[19]. Les grandes ONG de protection de l'environnement comme PEW, Greenpeace et le WWF militent également, mais dans une mesure moindre. Ces associations critiquent le laxisme des états en matière de législation et de moyens alloués à la conservation des requins[88]. Elles dénoncent le lobbying de la pêche commerciale qui paralyse ou ralentit les efforts de protection d'espèces menacées et de baisse des quotas. Notamment lors des conférences de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les lobbies empêchent l'ajout d'espèces à l'annexe I et l'annexe II par l'achat des votes de certains pays. Les associations constatent également l'incapacité de nombreux gouvernement à appliquer correctement leur législation. Le problème est surtout d'ordre budgétaire, mais il est aussi lié à la corruption[93]. Elles encouragent les états à considérer l'importance qu'ont les requins dans leur économie, à travers le tourisme et la santé des récifs, donc des pêcheries[88] - [93].

Imitations

Comme tout produit de luxe, on trouve sur le marché des imitations aux ailerons de requins. Elles reproduisent à partir de matière animale et végétale l'apparence et même la texture des vrais ailerons pour un coût moindre, soit en moyenne 10 $ le kg. Ces imitations ont vu le jour dans les années 1960, car la classe ouvrière ne pouvait pas s'offrir de soupe d'ailerons de requin. Certains restaurateurs utilisant ces imitations profitent de l'ignorance du consommateur, ils n'hésitent pas à les mélanger avec de vrais ailerons dans un rapport de 30 % de vrais et 70 % de faux. Cette supercherie est surtout utilisée pendant les repas de noce chinois, permettant ainsi d'amortir le budget tout en respectant la tradition. Les ailerons artificiels restent différentiables pour un averti, ils sont moins élastiques et résistent moins à la chaleur. Pour le non-averti, la différenciation est plus difficile, surtout que l'expérience de la plupart des convives de cette soupe est généralement plutôt limitée[25].

Si l'on trouve ces substituts aussi bien dans des fast-foods que dans des magasins spécialisés, et que les commerçants de Hong Kong les estiment aussi bons que les ailerons, ils restent peu utilisés. Les dénonciateurs de cette pratique avancent aussi que les végétariens chinois aiment les imitations des produits carnés, comme la viande de porc ou de canard, or l'aileron de requin végétarien est généralement fabriqué à partir de l'extrait de haricot mungo qui est une légumineuse tropicale à bas coût. Cette imitation est particulièrement populaire à Taïwan. On utilise également des champignons, des vermicelles, tout ce qui imite la texture de l'aileron[94].

L'imitation d'origine animale est quant à elle fabriquée avec un mélange de gélatine et de gomme coagulées dans une solution de sels métalliques. Ainsi, cette imitation a un aspect transparent homogène contrairement aux vrais ailerons qui ont plutôt une structure fibreuse. Elles sont insolubles dans l'eau comme les vrais, même montée à ébullition. Dans de l'hydroxyde de potassium, les véritables ailerons se désintègrent en trois heures, tandis que les faux ne sont presque pas dégradés au bout de 30 jours. Pour atténuer la différence, une imitation à base de gélatine dérivée de poisson a aussi fait son apparition sur le marché[11].

Identification des nageoires

Avec l'augmentation de la pêche illégale, les autorités des pays ayant interdits le shark finning ou la pêche d'espèces protégées, doivent développer un protocole de protection et de sanction efficace. Pour ce faire, ils doivent identifier les espèces auxquelles appartiennent les nageoires. Certains chercheurs mettent au point des guides d'identification des ailerons isolés en se fondant sur leur morphologie, leur coloration et les caractéristiques de leur revêtement cutané[95]. Mais parfois, l'apparence ne suffit pas pour déterminer l'espèce avec précision. Ainsi, les tests ADN sont également utilisés pour identifier les requins. Des bases de données d'empreintes génétiques voient le jour, comme celle du Department of Fisheries and Chemistry Center, en Australie-Occidentale, qui comptabilise neuf espèces de requins protégés. En 2006, Des chercheurs de la Nova Southeastern University de Floride ont aidé les pêcheries fédérales à identifier la provenance d'une cargaison d'une tonne d'ailerons de requins. Initialement étiquetés comme des ailerons de requin-taupe d'Espagne, les ailerons appartenaient en réalité à des requins blancs, une espèce protégée[96]. Pour compliquer l'identification, les négociants n’hésitent pas à blanchir les ailerons au chlore[10].

Dans les médias

Le cinéma s'est emparé du sujet afin de montrer en détail au grand public les tenants et aboutissants de cette pêche. Le documentaire de Rob Stewart, Les Seigneurs de la mer, sorti en 2006, décrit et illustre précisément les étapes du shark finning et ses conséquences. Le film documentaire Océans, de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, sorti en 2010, montre une reconstitution de pêche aux ailerons. La pratique est également dénoncée dans les documentaires animaliers. En , la branche « anglais spécial » de Voice of America du gouvernement américain diffuse un document de quinze minutes sur le shark finning[97]. En 2020, la série comique Parlement suit l'adoption par le Parlement européen d'un amendement interdisant cette pratique[98].

Annexes

Bibliographie

- Pascal Deynat, Les requins. Identification des nageoires, Paris, éditions Quæ, , 319 p. (ISBN 978-2-7592-0382-6, lire en ligne)

- Andrea Ferrari et Antonella Ferrari (trad. de l'italien), Requins et raies du monde entier, Paris, Delachaux et Niestlé, coll. « Règne animal », , 336 p. (ISBN 978-2-603-01675-6)

Filmographie

- Les Seigneurs de la mer (Sharkwater), documentaire de Rob Stewart, 2006.

- Océans, documentaire de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, 2010.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Shark finning » (voir la liste des auteurs).

- « Pêche aux ailerons ou amputation des ailerons de requin », sur le site FranceTerme de la délégation générale à la langue française et aux langues de France (ministère de la Culture et de la Communication) (consulté le )

- Vocabulaire no 45 du 13 mai 2012 Vocabulaire de l'agriculture et de la pêche (liste de termes, expressions et définitions adoptés, publiée au Journal officiel de la République française). Sur le site Légifrance. Consulté le 22 janvier 2013.

- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Examen des pêcheries dans les pays de l'OCDE : Politiques et statistiques de base, OCDE Publishing, , 548 p. (ISBN 92-64-00905-1, lire en ligne), p. 184

- [PDF]international wildlife management consortium, « La gestion des requins », IWMC, (consulté le )

- J. Pimpaneau, Chine, culture et traditions, Éditions Philippe Picqua, , 382 p.

- M.-Ch. Cormier-Salem, « Requins, raies et autres chimères en marche vers le patrimoine : Pour une exploitation durable des ressources vivantes de la mer et du littoral », Pêche et aquaculture, Presses universitaires de Rennes, , pp. 1471-160

- (en) Cook S., Trends in shark fin markets : 1980s, 1990s and beyond,

- (en) Keith Bradsher, « Disneyland in China Offers a Soup and Lands in a Stew », Fisheries and Aquaculture Department FAO, (consulté le )

- (en) Fleshler David et Ludmilla Lelis, « Demand for delicacy puts sharks in peril », Orlando Sentinel, (consulté le )

- Florence de Changy, « Les agapes des Hongkongais menacent les requins », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Stefania Vannuccini, « Shark utilization, marketing and trade. FAO Fisheries Technical Paper. No. 389. Rome », Fisheries and Aquaculture Department FAO,

- A.M. Olsen, « L'utilisation des requins », Les requins, sous la direction de J. Stevens, Bordas, 1987, 240 p.

- Kim McCoy, « Sea Shepherd condamne le massacre insensé des requins », Sea Shepherd Conservation Society, (consulté le )

- Juliet Eilperin (trad. Jean-Clément Nau), « Les requins sont bons pour l'économie »,

- (fr)[PDF]« Arrêté N°396/CM du 28 avril 2006 »,

- (en) « Shark fin won’t help fight cancer, but ginseng will », Philippine Daily Inquirer,

- (en) « Shark Cartilage Shows No Benefit as a Therapeutic Agent for Lung Cancer », sur newswise.com (consulté le )

- Pascal Deynat, Les requins. Identification des nageoires, Paris, éditions Quæ, , 319 p. (ISBN 978-2-7592-0382-6, lire en ligne)

- Emmanuel Lucien Anguille, « Le commerce de l’aileron de requin à Hong Kong : Vue du côté du Consommateur… », sur longitude181.com, (consulté le )

- Catherine Vadon, Requins : entre peur et connaissances, Paris, Éditions Jean-Pierre de Monza, , 159 p. (ISBN 2-916231-02-1)

- (en) Justin McCurry, « Shark fishing in Japan – a messy, blood-spattered business », The Guardian, (lire en ligne, consulté le )

- [PDF](en) « Shark finning : information paper », Union internationale pour la conservation de la nature, (consulté le )

- P. Deynat et S. Ringuet, « Comment sauver les requins », L’écologiste, vol. 29, , p. 49-52

- (en) Interpol, « Costa Rica uses INTERPOL Purple Notice to warn about illegal shark finning », (consulté le )

- (en) S.P. Chen, « Shark products markets in Singapore and Malaysia », FAO, (consulté le )

- (en) S. Subasinghe, « Shark fin, sea cucumber and jelly fish. A processor’s guide », INFOFISH Technical Handbook, no 6,

- (en) R. Kreuzer, R. Ahmed, Kae-Keong, « Shark products markets in Singapore and Malaysia », FAO, (consulté le )

- M. Lack, G. Sant, P. Deynat, Les requins. Identification des nageoires, éditions Quæ, 2010, p. 28-39

- Jean Pierre Sylvestre, Les requins, Paris, Delachaux et Niestlé, coll. « Les sentiers du naturaliste », , 160 p. (ISBN 978-2-603-01752-4)

- [PDF](en) S. Whitcraft, A. Hofford, P. Hilton, M. O’Malley, V. Jaiteh et P. Knights, « Evidence of Declines in Shark Fin Demand, China », San Francisco, CA, WildAid (en), (consulté le )

- (en) Nicholas Bakalar, « 38 Million Sharks Killed for Fins Annually, Experts Estimate », National Geographic,

- (en) Shelley C. Clarke, Murdoch K. McAllister, E. J. Milner-Gulland, G. P. Kirkwood, Catherine G. J. Michielsens, David J. Agnew, Ellen K. Pikitch, Hideki Nakano et Mahmood S. Shivji, « Global estimates of shark catches using trade records from commercial markets », Ecology Letters, vol. 9, no 10, , p. 1115–1126 (ISSN 1461-023X, DOI 10.1111/j.1461-0248.2006.00968.x) :

« Our median biomass estimate for the global shark fin trade based on all fin positions combined [...] is [...] nearly three times higher than the high FAO estimate »

- (en) « 2010 Shark Finning Report to Congress : Issued Pursuant to the Shark Finning Prohibition Act (Public Law 106-557) » [PDF], National Oceanic and Atmospheric Administration,

- [doc](en) « Cites, Report on implementation of the international plan of action for sharks (IPOA-SHARKS), avril 2002 »

- (en) « Science News, New Estimates of the Shark-Fin Trade, 2006 »

- (en) Guardian News & Media, « Shark fin off the menu », The Sydney Morning Herald, (lire en ligne, consulté le )

- S. Ringuet, P. Deynat, « Péril chez les squales », Panda magazine, no 122, 2010, p. 26-27.

- J.-D. Stevens, « La biologie des requins », Les requins, Bordas, 1987, p. 50-75

- (en) Lisa Ling, « Shark fin soup alters an ecosystem », CNN, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Anchalee Kongrut, « Why shark fin soup is sinful », Bangkok Post, (lire en ligne, consulté le )

- [PDF](en) « The Conservation Status of Pelagic Sharks and Rays », Union internationale pour la conservation de la nature, 19–23 février 2007 (consulté le )

- (en) Stephen Coates, « Hong Kong's shark fin traders feel pressure to change », AFP, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « Sharks' role in the oceans », Shark Savers (consulté le )

- (en) Peter Gastrow, « Triad Societies and Chinese Organised Crime in South Africa », Institute for Security Studies, (consulté le )

- (en) Dan Menhinnitt, « Ramsay's gunpoint drama », sur http://www.thesun.co.uk, News Group Newspapers, (consulté le )

- (en) « Mercury Levels in Commercial Fish and Shellfish (1990-2010) », FDA (consulté le )

- (en) Kiyo Mondo, Neil Hammerschlag, Margaret Basile, John Pablo, Sandra A. Banack et Deborah C. Mash, « Cyanobacterial Neurotoxin β-N-Methylamino-L-alanine (BMAA) in Shark Fins », Marine Drugs, vol. 10, no 2, , p. 509-520 (DOI 10.3390/md10020509, lire en ligne, consulté le )

- « Avoid these restaurants they sell shark fin soup. », Stop shark finning (consulté le )

- (en) « IATTC, 2005. Resolution on the conservation of sharks caught in association with fisheries in the eastern Pacific ocean, Resolution C5-03 »

- (en) Anonyme, « Shark Finning Banned in Eastern Pacific Ocean. », sur Environment News Service, (consulté le )

- (en) Humane Society International/Europe, « Shark finning and the European Union », (consulté le )

- J-M Cousteau et Ph. Vallette, Atlas de l’océan mondial, Autrement, , p. 80

- (en) Mark Johanson, « Air New Zealand, Air Pacific, Korean Air And Other Asian Airlines Join Ban On Shark Fin Cargo », International Business Times, (consulté le )

- Biery L. and Pauly, D. (2012) A global review of species-specific shark-fin-to-body-mass ratios and relevant legislation, Journal of Fish Biology

- Harold Thibault, « La Chine fait un petit geste pour les requins », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- RFI, « Les Bahamas interdisent la pêche au requin », (consulté le )

- (en) Hilary Whiteman, « Shark fins off the menu at top hotel », sur CNN, (consulté le )

- (en) Chester Yung, Teddy Ng, « Disney ditches shark's fin », The Standard, (consulté le )

- (en) Doug Crets, Mimi Lau, « HKU bans shark fin dishes » [archive du ], The Standard, (consulté le )

- (en) AFP, « Malaysian ministry bans shark's fin soup », sur ChannelNewsAsia.com, (consulté le )

- (en) Christie Chen, « Taiwan to ban shark finning from next year », Taiwan News, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Richard Black, « Palau pioneers 'shark sanctuary' », sur BBC News, 25 september 2009. (consulté le )

- (en) Global Shark Conservation, « World's largest shark sanctuary declared in Central Pacific », sur The Pew Charitable Trusts, (consulté le )

- (en) Escobar Kymberly, « Tokelau declares shark sanctuary », The Pew Charitable Trusts, (lire en ligne)

- (en) Jim Anderton, « Full protection for great white sharks starts today », sur Site officiel du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, (consulté le )

- (en) Reissa Su, « New Zealand Accelerates Ban on Shark Finning », International Business Times Australia, (version du 22 août 2014 sur Internet Archive)

- (en) NZPA, « Foodies sign pledge against shark fin soup », sur stuff.co.nz, (consulté le )

- « Reportage à Elinkine au Sénégal : Plaque tournante du commerce des ailerons de requins », (consulté le )

- (en) Anonyme, « Shark finning banned. », Infofish International, no 2, , p. 68 (lire en ligne)

- (en) « Asia demand 'spurs Brazilian shark kills' », BBC, (lire en ligne)

- (en) Nathanial Gronewold, « Mexico Will Ban Shark Fishing as Global Sanctuary Movement Grows », The New York Times, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Anonyme, « DR joins Central America against shark finning », Dominican Today, (lire en ligne, consulté le )

- (en) David Jolly, « Honduras Creates a Shark Sanctuary », The New York Times, (lire en ligne, consulté le )

- [PDF](en) Conseil de l'Union européenne, « Règlement n° 1185/2003 du conseil du 26 juin 2003 relatif à l’enlèvement des nageoires de requins à bord des navires », Journal officiel de l'Union européenne,

- (en) « Déclaration du président Clinton sur cette loi »

- (en) Lana Lam, « Shark fin crusader looks to HK », South China Morning Post, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Associated Press, « Hawaii: Shark Fin Soup Is Off the Menu », sur The New York Times, (consulté le )

- (en) Associated Press, « Washington bans sale, trade of shark fins », sur The Seattle Times, (consulté le )

- (en) John Kitzhaber, « Oregon House of Representatives bills of 2011 », (consulté le )

- (en) Thomson Reuters, « Guam Moves to Protect Sharks - Governor Calvo Signs Shark Fin Ban Into Law in Guam », (consulté le )

- (en) Andrew Restuccia, « Obama signs two energy/environment bills into law », The Hill,

- (en) Krista Mahr, « A Happier Year in Store for America's Sharks ? », Time, (consulté le )

- (en) Sharon Lem, « Shark fins banned in Oakville », Toronto Sun, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Chris Clay, « City moving on shark fin ban », Mississauga, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Wency Leung, « Brantford first city in Canada to ban shark fin », The Globe and Mail, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Adam McLean, « Richmond Hill avoids shark fin debate », York Region, (lire en ligne, consulté le )

- « Le gouvernement du Canada interdit l’amputation des ailerons de requin »,

- [PDF](en) S. Fowler, B. Séret, « Shark Fins in Europe: Implications for the Finning Ban », Shark Alliance, (consulté le )

- « La Semaine européenne des requins s’ouvre sur un appel à « Appuyer la protection des requins en Europe » », Shark Alliance, (consulté le )

- Audrey Garric, « Le Parlement européen met fin à la découpe en mer des ailerons de requin », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- Parlement européen, « Enlèvement des nageoires de requin à bord des navires », Parlement européen, (consulté le )

- P. Deynat, Requin : entre menaces et espoirs, Apnéa, 2010, p. 46-50.

- (en) « Laws protecting sharks », Shark Savers (consulté le )

- (en) CNNGo, « Better than the real thing: Hong Kong's imitation shark's fin », CNN, (lire en ligne, consulté le )

- Deynat 2010, p. 319

- [PDF](en)Curtis Morgan, « New weapon against illegal shark-fin trade », The honolulu advertiser, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Christopher Cruise et Faith Lapidus, « How Sharks Have Paid the Price for Demand for Shark Fin Soup », sur Voice of America,

- Youna Rivallain, « « Parlement » : enfin une série sur l’Europe ! », La Vie (consulté le )