Tokelau

Les Tokelau[3] ou les Tokélaou[4], appelées Îles de l'Union de 1916 à 1946[5] - [6], sont un archipel d'atolls polynésiens du Nord-Ouest de l'océan Pacifique Sud. Il s'agit d'un territoire dépendant du Royaume de Nouvelle-Zélande. Le territoire n'a aucune frontière terrestre avec un autre pays souverain ou territoire ; les pays et territoires les plus proches des atolls sont les Samoa, les Samoa américaines, Wallis-et-Futuna, les Tuvalu, Niue, Fidji et les îles Cook. L'archipel étant isolé dans l'océan Pacifique et ne partageant aucune frontière terrestre, le territoire a une zone économique exclusive plus vaste que celles de l'Algérie, du Sénégal, du Danemark continental ou de la Pologne.

| Tokelau | |

Armoiries |

Drapeau |

.svg.png.webp)

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Statut politique | Territoire dépendant du Royaume de Nouvelle-Zélande |

| Capitale | Aucune. Chacun des trois atolls (Atafu, Nukunonu et Fakaofo) possède son propre centre administratif |

| Gouvernement - Chef d’État - Administrateur - Chef du gouvernement |

Monarchie constitutionnelle parlementaire Charles III Jonathan Kings Siopili Perez |

| Démographie | |

| Population | 1 647 hab. (2019[1]) |

| Densité | 161 hab./km2 |

| Langue(s) | tokelau, anglais |

| Géographie | |

| Coordonnées | 9° 10′ 00″ sud, 171° 50′ 00″ ouest |

| Superficie | 10,2 km2 |

| Divers | |

| Monnaie | Dollar néo-zélandais |

| Fuseau horaire | UTC +13[2] |

| Domaine internet | .nz/.tk |

| Hymne | God Defend New Zealand (Nouvelle-Zélande) - Te Atua o Tokelau. Tokelau for the Almighty (Tokelau) |

| Devise | God Defend New Zealand (national) Tokelau mo te Atua (Les Tokelau pour Dieu) (local) |

| Code ISO 3166-1 | TKL, TK |

Les Tokelau sont une monarchie constitutionnelle parlementaire et, en tant que territoire de la Nouvelle-Zélande, membres du Commonwealth. La devise du territoire insulaire est depuis 2008 « Les Tokelau pour Dieu », en tokelau « Tokelau mo te Atua », et son drapeau représente une pirogue en or sur fond bleu marine avec la Croix du Sud à la gauche, représentation d'une constellation. Son hymne est Le Dieu des Tokelau. Tokelau pour le Tout-Puissant, localement (première phrase en tokelau et seconde phrase en anglais), Te Atua o Tokelau. Tokelau for the Almighty. Le territoire étant dépendant de la Nouvelle-Zélande, il a également l'hymne (God Defend New Zealand) et la devise (God Defend New Zealand) néo-zélandais. Le territoire n'a pas de capitale mais un centre administratif sur chacun des trois atolls composants l'archipel, c'est-à-dire Atafu, Nukunonu et Fakaofo, et a pour langues officielles le tokelau et l'anglais. Sa monnaie est le dollar néo-zélandais.

Les Tokelau tirent ce nom depuis 1945, date à laquelle l'archipel n'est plus nommé les Îles de l'Union mais Tokelau, mot polynésien signifiant littéralement « nord-nord-est » ou « vent du nord ». La population autochtone serait formellement établie sur l'archipel que depuis quelques centaines d'années et serait descendante des Austronésiens, les premiers navigateurs de l'humanité. Avant la moitié du XIXe siècle et l'arrivée des missionnaires chrétiens, les trois atolls étaient occupés par des clans séparés les uns des autres basés sur une économie de subsistance. En 1877, le territoire devient un protectorat britannique et en 1916, il appartient à la colonie des Îles Gilbert et Ellice[K 1] avant de passer sous l'administration néo-zélandaise en 1925.

En 1948[K 1], les atolls sont déclarés faisant partie de la Nouvelle-Zélande mais ces derniers gardent une autonomie par rapport au reste du pays. Il faut attendre les années 1980 pour voir l'autonomie du territoire se prononcer de plus en plus avec l'apparition d'un gouvernement à part et de services publics distincts de la Nouvelle-Zélande.

Les Tokelau sont, avec un PIB nominal de 10 millions de dollars US en 2016, la 241e économie mondiale derrière Sao Tomé-et-Principe et devant Tonga, les Tuvalu et Wallis-et-Futuna[7]. Son IDH de 0,750 n'est pas très élevé (119e en 2008) mais se démarque d'autres pays et territoires océaniens devant les Fidji, Nauru, les Tonga, les Tuvalu, le Samoa, les îles Marshall, les Kiribati, la Micronésie, le Vanuatu, les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée[8]. L'archipel n'a pas connu d'homicide depuis au moins 150 ans. Le territoire avec l'économie la plus faible du monde se spécialise dans l'exportation de timbres, de coprah et de produits artisanaux pour une valeur s'élevant à environ 70 000 euros par an alors qu'il importe jusqu'à 7,5 millions d'euros en marchandises diverses dont une grande partie de cette importation est subventionnée par la Nouvelle-Zélande[P 1] - [JC 1]. En 2014, la population des Tokelau est d'environ 1 337 habitants. Le territoire est membre de la Communauté du Pacifique[NF 1] et unique membre associé du Forum des îles du Pacifique[JP 1].

L'un des pays et territoires les moins peuplés du monde (seuls le Vatican, les Terres australes et antarctiques françaises, les îles Pitcairn et les îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ont une population moins élevée), les Tokelau sont aussi l'un des pays et territoires les plus petits du monde (Gibraltar, Monaco et le Vatican ont une superficie plus petite).

Géographie

Localisation, frontières et superficie

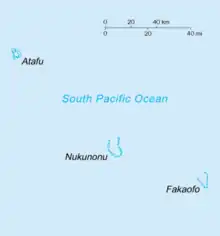

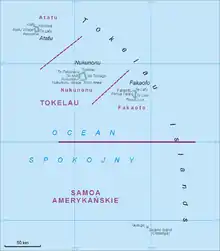

Les atolls océaniens et polynésiens de l'archipel des Tokelau sont situés dans le Nord-Ouest de l'océan Pacifique Sud. Sa délimitation n'a jamais changé simplement parce qu'il s'agit de trois atolls isolés (selon l'indice d'isolement, l'archipel est extrêmement isolé au même titre que les Tuvalu et l'île Pitcairn)[NF 2] dans l'océan Pacifique occupés jadis par trois clans principaux, un sur chacun des atolls, et est devenu un protectorat britannique peu de temps après l'arrivée de missionnaires chrétiens. Après le protectorat britannique, il est passé sous la main du gouvernement néo-zélandais avant d'en devenir un territoire indépendant. Le territoire est bordé du nord au sud et de l'ouest à l'est par l'océan Pacifique et par trois lagunes, une par atoll. Il n'est frontalier d'aucun autre pays ou territoire ; les pays et territoires les plus proches sont les Samoa au sud, les Samoa américaines au sud-sud-est, Wallis-et-Futuna au sud-ouest, les Tuvalu à l'ouest, Niue au sud, Fidji au sud-ouest et les îles Cook au sud-est. En distance orthodromique, l'atoll central est situé à 3 360 kilomètres d'Auckland, ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande.

L'atoll central est Nukunonu, à l'ouest et à l'est de celui-ci, respectivement, Atafu et Fakaofo. Ces trois atolls forment l'archipel des Tokelau, l'un des territoires dépendants du Royaume de Nouvelle-Zélande avec les Îles Cook, Niue et la dépendance de Ross. État insulaire La longueur du littoral des Tokelau est de 101 kilomètres. S'agissant d' un État insulaire, la longueur des côtes représente une proportion de 100% du périmètre total. Le territoire s'étend ainsi sur 10,2 km² répartis sur les trois atolls. Cette superficie en fait le quatrième territoire ou pays le plus petit du monde devant Gibraltar, Monaco et le Vatican ; c'est donc le plus petit territoire ou pays de l'Océanie et du reste du monde en dehors de l'Europe (les trois autres pays et territoires se situant en Europe occidentale).

Jusqu'en décembre 2011, le fuseau horaire des Tokelau était UTC-11, directement à l'est de la ligne de changement de date. Le , les Tokelau sont passés de l'autre côté de cette ligne pour éviter tout décalage avec les Samoa voisines, en adoptant le fuseau horaire UTC+13[9]Concrètement, les habitants de Tokelau conservaient la même heure, mais la date du calendrier se trouvait modifiée.

Revendication

L'atoll d'Olohega, nommée l'île Swains par les anglophones, est une île faisant partie du territoire américain des Samoa américaines depuis 1925 mais revendiquée par les Tokelau[K 2]. Cette revendication est d'autant plus prononcée d'un point de vue géographique[W 1] mais également du fait qu'en 2008, quand le gouvernement des Tokelau a du choisir un drapeau officiel pour l'archipel, une proposition représentait, à la place de la Croix du Sud, les trois atolls et l'atoll d'Olohega (ils étaient représentés sous la forme de quatre étoiles représentant la position des atolls dans le Pacifique). Bien que dépendance des États-Unis, l'île appartient culturellement aux Tokelau, ce qui en fait le seul territoire en dehors des Tokelau où l'on parle couramment le tokelau[10].

Géologie, topographie et hydrographie

L'ensemble des Tokelau sont des atolls de petites tailles nommés « nukus »[AG 1]. Ces anneaux de coraux délimitent un lagon présent dans chacun des trois atolls composant le territoire et ces lagons sont séparés de l'océan Pacifique par cette barrière de corail bien qu'en fonction des différentes marées, l'eau des océans entre dans l'anneau via des passes nommées « hoa » ; ces dernières se situent entre les « motu », des petites îles basses. La composition des hoa et des motu est généralement des débris coralliens, des grès et du sable qui, ensemble, forment ce qui est nommé une « beachrock ». Par la faible altitude des atolls et l'entrée des eaux par les passes, le système des atolls est l'un des systèmes insulaires les plus fragiles au monde[11].

Les atolls des Tokelau, y compris l'atoll revendiqué (l'île Swains), sont probablement sortis des eaux grâce aux points chauds d'Arago et de Macdonald[J 1]. Les atolls, dans une reconstitution de la plaque pacifique, sont placés au-dessus des points chauds d'Arago mais les atolls présentent une similarité isotopique avec ceux de Macdonald[A 1]. Les atolls sont sortis de terre par l'activation des points chauds de Macdonald entre 55 et 75 millions d'années[L 1]. Les atolls font par conséquent partie de la chaîne de montagne sous-marine des Tokelau[12]. La variété topographique des trois atolls de Tokelau est presque inexistante, les atolls se ressemblant les uns des autres. Ces derniers sont polynésiens et sont facilement discernables des îles et atolls présents en Mélanésie qui sont plus volumineux et permettent d'y trouver des ressources naturelles ou d'y pratiquer une agriculture minime. Ce n'est donc pas le cas des Tokelau qui doivent se contraindre à une économie de subsistance[P 2], les espaces des atolls ne permettant aucune exploitation des sols.

L'analyse des anomalies de gravité de Bouguer, qui est utile pour la compréhension des unités lithologiques sous l'eau et le sable (les éléments composant en grande partie l'archipel), est cohérent à ce que les scientifiques avaient calculé avant l'analyse en fonction de la composition géologique des atolls. Les scientifiques n'ont fait qu'analyser l'atoll d'Atafu mais on peut en conclure que les deux autres atolls répondent aux calculs des scientifiques. Cette analyse a permis de conclure qu'avec une présence d'un certain nombre de milligals, le sous-sol de l'atoll était composé principalement de basalte[EI 1].

L'atoll d'Atafu, qui est le plus septentrional des trois atolls, est de type corallien et se situe à un endroit où la profondeur de l'océan atteint les 4,2 km[EI 1]. Il est composé d'une cinquantaines de motu. Avec 2,5 km2, c'est le plus petit des trois atolls composant l'archipel. Son lagon est également le plus petit avec une étendue de 19 km2. Au contraire, l'atoll de Nukunonu est le plus large avec ses 5,5 km2 et ses 109 km2 pour son lagon[K 2].

Préservation de l'environnement, faune et flore

Il faut attendre l'année 1998 pour qu'une étude sérologique transversale soit réalisée dans les Tokelau sur des animaux, ici, les porcs et les volailles. Les résultats rapportent que ces populations d'animaux sont atteints par plusieurs types de parasites. Il faut toutefois préciser que la présence de ces parasites n'est pas dangereuse car ce ne sont pas des maladies contagieuses présentes sur la liste A de l'OIE[T 1]. En 1996, la population des animaux domestiques, c'est-à-dire les porcs et les volailles sans compter les chats, s'élevait à 4 962 dont 1 976 étaient des porcs et 2 986 des volailles. La population de ces animaux étant assez bien répartie sur les trois atolls bien que celui de Fakaofo en compte plus. Ces animaux ne sont pas présents sur l'île dans un but d'exportation mais de consommation de viande pour les locaux[T 2].

De septembre à novembre, des tortues vertes nichent sur les différents atolls des Tokelau[NT 1] qui est un endroit de ponte secondaire pour cette espèce.

Tsunamis

Les Tokelau sont extrêmement fragiles face aux tsunamis. Bien que les vagues puissent venir de tous horizons comme du sud par des tremblements de terre sur la côte ouest sud-américaine (Pérou et Chili), la grande menace proviendrait du nord-est de l'archipel ; l'étendue de l'océan Pacifique dans cette direction est en effet presque dépourvue de terres émergées cassant les trains de vagues des tsunamis[AG 2]. Pour cette raison de vulnérabilité face à ce phénomène naturel, le gouvernement néo-zélandais a placé les Tokelau dans un projet de gestion des risques liés aux tsunamis dans le Pacifique du ministère de la Défense civile et de la Gestion des situations d'urgence (MCDEM)[AG 3].

Il y a une dizaine de sources sismiques pouvant menacer l'archipel : Tōhoku au Japon, la fosse des Kouriles, l'arc volcanique des Îles Aléoutiennes, l'arc volcanique des Cascades, le sud du Pérou, le Chili, la fosse des Tonga, l'arc des Vanuatu et la fosse des Vanuatu[AG 3]. Malgré ces nombreuses sources sismiques pouvant nuire à la sécurité des atolls, aucun fait d'une vague provoquée par un tel phénomène n'est à recenser dans l'histoire des Tokelau[AG 1].

Pour que les vagues des tsunamis de ces régions puissent atteindre les Tokelau, il faudrait que la magnitude soit supérieure à 8. Ces vagues seraient de tailles minimes sans causer de dégâts sur l'archipel. Dans l'histoire moderne des séismes dans le Pacifique, une trentaine de séismes ont atteint une magnitude supérieure à 8 ; parmi ceux-ci, on peut citer les tsunamis du 22 mai 1960, du 28 mars 1964, du 4 novembre 1952, du 11 mars 2011, du 31 janvier 1906 et du 27 février 2010, tous supérieurs à une magnitude de 8.8[AG 4].

En ce qui concerne la prévention à la vue d'un probable séisme provoquant un tsunami, les habitants des Tokelau pourront être prévenus bien avant que les vagues ne déferlent sur les atolls : deux heures en moyenne pour les séismes aux Îles Aléoutiennes et au Pérou ; trois heures en moyenne pour les séismes au Chili, aux Îles Kouriles, sur la côte de Tohoku et la fosse des Tonga ; et soixante-dix minutes pour un séisme au nord des Tonga[AG 5].

Histoire

Tokelau avant l'arrivée des Européens

Il y a 5 000 ans (3000 av. J.-C.), des habitants du littoral de la Chine du Sud, cultivateurs de millet et de riz, commencent à traverser le détroit pour s’installer à Taïwan. Vers 2000 av. J.-C., des migrations ont lieu de Taïwan vers les Philippines. De nouvelles migrations commencent bientôt des Philippines vers Célèbes et Timor et de là, les autres îles de l’archipel indonésien. Vers 1500 av. J.-C., un autre mouvement mène des Philippines en Nouvelle-Guinée et au-delà, les îles du Pacifique. Les Austronésiens sont sans doute les premiers navigateurs de l’histoire de l’humanité.

Bien que des preuves archéologiques indiquent que les atolls des Tokelau ont été occupés il y a environ 1 000 ans, les traditions orales et les généalogies reconstituées font remonter l’occupation à seulement quelques centaines d’années. Les trois atolls vivaient de façon assez indépendante les uns des autres tout en maintenant une grande cohésion sociale et linguistique. La société des Tokelau était dominée par des clans de chefs traditionnels (les aliki polynésiens) et il y a eu à la fois des escarmouches nombreuses et des mariages inter-îles. Fakaofo (608 habitants) a eu une légère prédominance sur Atafu (421 hab) et Nukunonu (376 hab). La vie sur les atolls était basée sur la subsistance, notamment le poisson et la noix de coco. Il n’y a pas de sol dans ces atolls et les fruits et les légumes ne sont pas disponibles ; les fruits de la pêche et de la cueillette sont répartis entre les membres de la société, selon le système de l'inati[13].

Contacts avec les Européens

En 1765, le Commodore Byron de la British Navy est le premier Européen à aborder les trois atolls[W 1].

Les premiers contacts avec les Européens apportèrent des changements importants dans la société des Tokelau. Les navires apportèrent de nouvelles nourritures, des vêtements, des outils ainsi que la connaissance de nouveaux modes de vie. Dans les années 1850, des missionnaires catholiques et protestants (de la London Missionary Society), introduisirent la chrétienté qui fut adoptée par tous. Actuellement, la majorité de la population d’Atafu est congrégationnaliste et la plupart des habitants de Nukunonu sont catholiques. À Fakaofo, 70 % sont protestants et le restant est catholique.

Vers 1860, des navires péruviens, cherchant de la main-d’œuvre forcée pour les mines du Pérou, visitèrent les trois atolls et forcèrent 253 hommes valides à se rendre au Pérou, soit la quasi-totalité de la population active masculine. La variole et la dysenterie décimèrent ces travailleurs forcés et très peu (une vingtaine) revinrent aux Tokelau. Avec la perte de ces hommes et de nombreux chefs, les Tokelau se reportèrent sur les conseils des anciens, les Taupulega afin de mieux gouverner les îles. Sur chaque île, les familles étaient représentées individuellement au sein du Taupulega.

Évolution statutaire

Les Tokelau passèrent sous protectorat britannique en 1877 (notamment pour les protéger des navires étrangers), statut qui fut formalisé en 1889. Les îles de l’Union (Union Islands) furent annexées en 1916 et incluses dans la colonie des îles Gilbert et Ellice. Elles furent transférées administrativement de facto à la Nouvelle-Zélande en 1925. Il n’y a jamais eu de présence administrative résidentielle aux Tokelau, et, de ce fait, l’administration y a toujours été « légère », sans provoquer de changement substantiel dans la vie des atolls. La souveraineté formelle a été transférée à la Nouvelle-Zélande par le Tokelau Act de 1948 qui rétablit l’ethnonyme. Bien que les Tokelau fussent déclarées faire partie de la Nouvelle-Zélande à partir du , elles gardèrent leur culture distincte et leur système à part.

Depuis les années 1980, les Tokelau ont progressé vers une plus large autonomie qui était déjà présente en partie à partir de 1965 quand, avec les îles Cook et Niue, les Tokelau optèrent pour une indépendance à usage interne[JPb 1]. Il existe désormais un corps législatif national et un conseil exécutif. Un pouvoir judiciaire local existe ainsi que des services publics. Cette autonomie est notamment atteinte en 1974 par le ministère des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande qui dira commencer un processus administratif de décolonisation[K 1].

XXe siècle

Des navires permettent à l’archipel d’être relié. Toutefois, le seul bateau assurant une liaison régulière est un cargo samoan qui passe tous les quinze jours, ce qui limite encore les relations entre les îles de l'archipel. Il existait en 2014 un projet pour relier les trois atolls au moyen de Varas[13] (bateaux traditionnels, à rapprocher des Va'a tahitiens[14] et des différents Vaka des îles Cook).

Les télécommunications locales se développent ; l'arrivée de l'électricité sans coupure a permis la démocratisation de l'accès à internet. Les élèves peuvent ainsi plus facilement suivre des cours à distance[13].

La criminalité reste faible, peu de vols, pas d'homicide depuis 150 ans, seuls des problèmes liés à la consommation d'alcool et au tapage sont relevés par les forces de police locales[13].

Population

Les Tokelau connaissent de lourds handicaps démographiques, principalement dus à un manque d'attractivité.

En 2001, les Tokelau abritaient 1 537 personnes. En 2006, la population passe à 1 446 habitants[15]. Lors du recensement de 2011, la population résidente de jure était de 1 411 habitants, avec 268 habitants alors en déplacement[16], soit une baisse de 3,8 % de la population par rapport au recensement précédent. Lors de celui de 2013, elle passe à 1 383 habitants, dont 1 110 présents dans l'archipel la nuit du recensement[17]. Enfin, le dernier recensement (celui de 2014) dénombre 1 337 habitants. La densité de population s'élève à 131 habitants par kilomètre carré et est l'une des plus élevées des pays et territoires de l'océan Pacifique (moins élevée que Nauru, Tuvalu, Guam ou Tonga mais plus élevée que les Vanuatu, les îles Salomon, la Nouvelle-Calédonie et l'île de Nouvelle-Guinée)[JP 2]; les Tokelau se situent ainsi dans un axe s'étendant des Tonga à Guam où la densité de population est plus élevée que dans le reste du Pacifique[JPb 2].

La quasi-totalité des insulaires sont des Polynésiens[JP 3] - [JPb 3], avec 97 % des Tokelauans, 2 % d’Anglo-Néo-Zélandais et 1 % de Samoans. Les habitants des Tokelau parlent le tokelauan, les Anglo-Néo-Zélandais, l’anglais, les Samoans, le samoan. Par ailleurs au moins 65 % des locuteurs du tokelauan (environ 4 500) vivent à l’extérieur de l’archipel, dans le reste de la Nouvelle-Zélande et aux Samoa américaines.

En raison des ressources naturelles très limitées, les insulaires ont tendance à quitter l'archipel. Le solde migratoire reste donc négatif, ce qui expliquerait la forte diminution de la population dans l'archipel. Cette diminution de la population pourrait poser de sérieux problèmes économiques sur l'archipel[CF 1].

La société tokelauane connaît, depuis 2013 et l'arrivée de l'autonomie en électricité, quelques changements marquants. Notamment, les téléviseurs sont désormais allumés pratiquement continuellement. De plus, chaque famille acquiert un congélateur, ce qui était d'une utilité relative auparavant du fait des coupures d'électricité fréquentes[13].

Émigration

Comme pour les Îles Cook, la population aux Tokelau diminue d'années en années, les habitants quittant les îles vers la région d'Auckland. Ce phénomène existant depuis plusieurs décennies, on retrouve plus de ressortissants des trois atolls à l'étranger (la Nouvelle-Zélande étant compris comme pays étranger) que dans l'archipel[P 2]. En 1914, on comptait par exemple 233 Tokelauans sur l'île de Wallis[JC 2].

Religion

Pour ce qui est de l’appartenance religieuse, les insulaires sont de confession chrétienne : 70 % appartiennent à l’Église chrétienne congrégationaliste (surtout à Atafu) et 28 % sont des catholiques romains (Nukunonu). Les catholiques de Tokelau sont représentés officiellement par la mission catholique romaine Sui Iuris de Tokelau. Enfin 2 % sont d’une autre confession. L’île de Fakaofo abrite les deux confessions religieuses.

L'évêché d'Océanie, fondé par le pape Grégoire XVI en 1842, était très ingérable car il comprenait de nombreuses îles toutes aussi éparpillées les unes que les autres dans l'océan Pacifique et donc difficilement accessible pour un évêché[JC 3].

Situation politique

Les Tokelau appartiennent à la Nouvelle-Zélande, dont le roi est Charles III de Nouvelle-Zélande et le Premier ministre Chris Hipkins.

L'archipel n'a pas de chef-lieu. Chacun des trois attols le composant dispose de son propre centre administratif.

Le , les pouvoirs de l’administrateur des Tokelau qui détenait le pouvoir exécutif du gouvernement des Tokelau, ont été délégués au General Fono (assemblée générale). En , ils ont été transférés aux trois conseils villageois qui sont désormais chargés de tous les services publics de leur atoll. Le Tokelau Amendment Act voté par le Parlement néo-zélandais en 1996 et qui est entré en vigueur le 1er août de cette année, a attribué au General Fono les pouvoirs pour légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement des Tokelau, y compris en matière fiscale. Ses fonctions sont mises en œuvre par une délégation composée à partir des trois Taupulega.

Depuis cette décentralisation, il s’agit d’assurer les besoins modernes des Tokelau (c’est-à-dire l’éducation, la santé, les transports et le développement économique).

En , les Tokelau assurent la pleine responsabilité de gérer leurs finances. En , par décision unanime du General Fono, il a été décidé d’étudier le choix d’autonomie interne en libre-association avec la Nouvelle-Zélande. Un accord conjoint sur les principes de partenariat a été signé en présence du gouverneur général en .

Selon Helen Clark, Premier ministre de Nouvelle-Zélande, il s’agissait alors pour les experts juridiques et constitutionnels de son cabinet de mettre la dernière main à un projet de traité à vocation constitutionnelle. Celui-ci devait, à terme, régir les nouvelles relations entre Wellington et les Tokelau. L’idée était d’arriver à un traité de « libre-association » comparable à celui existant déjà entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook ou Niue. En effet, si Niue et les Îles Cook demeurent en libre-association avec la Nouvelle-Zélande, ils sont pleinement indépendants dans tous les domaines, à l’exception du domaine militaire et de celui des Affaires étrangères (assurés par la Nouvelle-Zélande) ; les Tokelau, à l’inverse, sont toujours considérés par l’ONU comme une « colonie » à part entière.

Le processus de consultation, aux Tokelau, débuta sous l’œil des Nations unies, soucieuses d’encourager le processus de décolonisation. En tant que territoire de la Nouvelle-Zélande, les Tokelau ne sont pas reconnus comme nation dans les négociations internationales contrairement à Niue ou les Îles Cook[CF 2].

Système de gouvernement

Le General Fono est le parlement monocaméral. Ses 22 membres sont élus pour trois ans au suffrage universel direct à raison d'un représentants par tranche de 100 habitants, pour chacune des trois circonscriptions correspondant aux atolls de l'archipel. À Atafu et Fakaofo, les représentants sont élus selon un système de vote préférentiel tandis que le scrutin majoritaire à plusieurs tours est utilisé pour les représentants de Nukunonu.

Chacun des trois villages, correspondant chacun à un atoll, choisit dans le même temps parmi ses représentants un maire (« Pulenuku ») qui dirige le village, et un chef (« Faipule ») qui le représente à l'extérieur. Ces six élus forment le Conseil permanent du Gouvernement, corps exécutif collégial de l'archipel, dont la présidence est tournante entre les Faipules, qui deviennent Ulu-o-Tokelau, chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, pour une durée d'un an. Les autres ministères sont répartis entre les membres du conseil permanent, qui restent également représentants et siègent donc au General Fono[18].

Un administrateur nommé par la Nouvelle-Zélande dispose en principe d'un droit de véto sur la législation adoptée par le Fono, mais en pratique ce droit n'est jamais exercé. De la même manière, en pratique, la législation adoptée par le Parlement de Nouvelle-Zélande ne s'applique aux Tokelau qu'en cas d'accord du General Fono[19] - [20] - [21].

Il n'existe pas de partis politiques aux Tokelau. Tous les candidats se présentent donc sans étiquette, faisant du territoire une démocratie non partisane.

Double rejet de l'autonomie (2006-2007)

Un référendum d'auto-détermination est organisé en 2006[K 1]. Au cours des débats, notamment au sein du Parlement national (le Fono), les députés se sont montrés particulièrement soucieux de préserver un certain nombre d’acquis, dont les ressortissants des Tokelau jouissent du fait de leur dépendance vis-à-vis de Wellington : parmi ceux-là, les montants à venir de l’aide néo-zélandaise. « Ce que le Fono recherche actuellement, ce sont des assurances claires que le système en place va continuer et qu’il y aura aussi des dispositions prévues pour réévaluer le système régulièrement », déclarait en Falani Aukuso, chef de la fonction publique des Tokelau. De par leur statut actuel, les quelque 1 500 Tokelauans obtiennent automatiquement la nationalité néo-zélandaise, ainsi que les droits qui s’y rattachent, y compris la scolarité, la sécurité sociale, la retraite et les soins médicaux gratuits.

Environ mille trois cents personnes vivent dans ces atolls océaniens, contre une communauté de plus de six mille Tokelauans résidant de manière permanente en dehors de l'archipel (essentiellement à Auckland et dans ses environs). Lors de la dernière réunion bilatérale, en à Wellington, Phil Goff, alors ministre néo-zélandais des affaires étrangères, évoquait la perspective d’un « accord concernant l’évolution politique et un processus à suivre » concernant l’avenir de ce territoire non-souverain. « Dans la pratique, l’autodétermination n’impliquera pas de changements significatifs (…) c’est essentiellement une formalisation du statu quo (…), car les Tokelau se gouvernent déjà dans bien des domaines : il possède son corps législatif, un conseil exécutif et un appareil judiciaire, il gère son propre budget et ses services publics (…) Mais cela permettra d’ouvrir la voie pour les Tokelau, en matière d’aides accrues en provenance des partenaires régionaux et de la communauté internationale », nuançait alors M. Goff.

En prime : « les Tokelauans auront toujours droit à la citoyenneté néo-zélandaise et continueront à recevoir notre soutien économique et technique », selon le ministre, qui parle de « partenariat sur des bases plus égalitaires » avec ce territoire (le dernier à être sous tutelle néo-zélandaise) depuis près de quatre-vingts ans[22].

Côté Tokelau, un « Conseil de Gouvernement permanent » a notamment estimé que « le temps est venu pour les Tokelau d’envisager un acte d’autodétermination basé sur l’auto-gouvernement, en libre association avec la Nouvelle-Zélande », précisait alors M. Goff, qui ajoutait que son gouvernement était « pleinement d’accord ».

Lors des visites des missions du Comité spécial de la décolonisation des Nations unies, dont une en 2002, les habitants du petit archipel de Tokelau (à environ 500 kilomètres au nord-est de Wallis) ont voulu être clairs : ils ont martelé le message selon lequel l’indépendance est hors de question et que leur préférence allait au maintien du lien privilégié qui les unit à la Nouvelle-Zélande dans le cadre d’un pacte de « libre-association ». Soucieuse de répondre aux attentes des Nations unies, la Nouvelle-Zélande affirma à plusieurs reprises que les Tokelau « s’acheminaient vers l’autonomie », tout en insistant sur le fait que rien ne se ferait sans l’accord de la population tokelauane.

Le premier référendum eut lieu en . Pour que le statut des Tokelau fût modifié, il fallait que le référendum recueillît l’approbation des deux-tiers des citoyens tokelauans. Or, celui-ci n’obtint que 349 voix sur 581 suffrages exprimés (60,07 %). Malgré cela, un deuxième référendum fut organisé en [K 1]. Les autorités locales s’investirent en faveur du « oui », et affirmèrent que la population cette fois soutiendrait très largement l’autonomie[23] - [24] ; la presse néo-zélandaise suggéra que la majorité des deux tiers, nécessaire pour le succès du référendum, serait probablement acquise[25]. Pourtant, le référendum de 2007, qui se déroula en présence d’observateurs de l’ONU[26], fut également un échec, manquant d’assez peu il est vrai les deux-tiers exigés : il n’y eut « que » 446 « oui » sur 692 suffrages exprimés (64,4 %)[27].

En conséquence, le gouvernement néo-zélandais annonça qu’il respecterait la décision du peuple tokelauan[28], et que le statut de Tokelau ne serait pas modifié dans l’immédiat. L’un des porte-paroles de la communauté tokelauane résidant ailleurs en Nouvelle-Zélande a néanmoins demandé un troisième référendum, où 50 % des suffrages suffiraient[29]. Cette demande n’a pas eu de suite à ce jour. David Payton, Administrateur des Tokelau, déclara que « un temps de réflexion de plusieurs années s’impose, à mon avis »[30]. John Hayes, ancien diplomate néo-zélandais, suggéra que les Nations unies devraient « laisser les Tokelau tranquille ». D’après lui, les Tokelauans ne souhaitaient pas modifier le statut de leur territoire, et subissaient une pression de la part du gouvernement néo-zélandais et de l’ONU[31] - [32].

En avril 2008, s'exprimant au nom du Parti national, le futur premier ministre néo-zélandais John Key déclara que la Nouvelle-Zélande avait « imposé deux référendums aux habitants des îles Tokelau », et remit en question « la conviction selon laquelle les petits États devraient être soumis à un processus de décolonisation »[33].

Sport

En raison de sa petite taille, l'archipel n'est pas affilié à la plupart des organismes sportifs internationaux, et participe très rarement aux événements sportifs internationaux. La seule compétition importante auquel le territoire prend part sont les Jeux du Pacifique. Les Tokelau y remportèrent leurs premières médailles d'or aux Jeux de 2007, à Apia, obtenant au total cette année cinq médailles (trois en or, une en argent, une en bronze), toutes en boulingrin, et termina en douzième place (sur vingt-deux) au classement des médailles. Ce total inclut deux médailles d'or pour Violina Linda Pedro (dans les épreuves dames en paire et individuelle), faisant d'elle la sportive tokelauane individuelle la plus titrée à ce jour[34].

En octobre 2010, le tennis de table devint « le premier sport aux Tokelau à obtenir un statut de membre à un niveau continental ou mondial », lorsque l'Association tokelauane de Tennis de Table, nouvellement créée, devint la vingt-troisième association membre de la Fédération océanienne de Tennis de Table[35].

Les Tokelau devaient prendre part, pour la première fois, aux Jeux du Commonwealth de 2010, à Delhi[36], mais finalement le territoire fut absent, pour des raisons inconnues[37].

Les Tokelau ont toutefois une Fédération nationale sportive, et l'événement sportif le plus important à l'intérieur de l'archipel est sans doute les Jeux des Tokelau (Tokelau Games), qui ont lieu chaque année. Lorsqu'ils ont lieu, « plus de 50 % de la population y prend part, et tout travail s'arrête, de même que les écoles ». Les Jeux de 2010 inclurent des compétitions de rugby à sept, de netball et de kirikiti (adaptation samoane du cricket, avec des règles plus flexibles et un nombre de joueurs illimité par équipe) ; ils inclurent également « une soirée culturelle […] où chaque atoll met en scène ses chants et ses danses traditionnels »[35].

Économie

Selon la liste des pays par PIB (PPA) de la CIA, Tokelau a la plus petite économie du monde. Tokelau a un pouvoir d'achat annuel d'environ 1 000 $ (674 €) par personne. Le gouvernement est presque entièrement dépendant des subventions de la Nouvelle-Zélande. Les revenus annuels sont de moins de 500 000 $ (336 995 €) contre des dépenses d'environ 2,8 millions de dollars (1,9 million d'euros). Le déficit est comblé par la Nouvelle-Zélande dont l'aide financière est supérieure au PIB des Tokelau[JP 4].

Chaque année, l'archipel exporte pour environ 100 000 $ (67 000 €) de timbres, coprah[JPb 4], tissus et artisanat. Il importe plus de 300 000 $ (202 000 €) d'aliments, matériaux de construction et carburant depuis la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande paye aussi directement les coûts médicaux et les services d'éducation. Les industries locales comprennent des petites entreprises pour la production de coprah, le travail du bois, de l'artisanat tressé, des timbres, de la monnaie et la pêche. L'agriculture produit des noix de coco, de la coprah, l'arbre à pain, des papayes, des bananes, des figues, de la volaille et quelques chèvres. La plupart des tokelauans vivent en Nouvelle-Zélande et aident leurs familles à Tokelau en leur envoyant des fonds.

Grâce à leur position isolée, la zone économique exclusive (ZEE) des Tokelau est assez grande comparée à celle d'autres nations du Pacifique. Ainsi, parmi les nations océaniennes de Mélanésie, de Micronésie et de Polynésie (excepté la Nouvelle-Zélande), les Tokelau possèdent la troisième plus grande ZEE derrière Tuvalu et les îles Pitcairn mais devant Nauru et les îles Cook[JPb 5].

Pêche

Entre 1952 et 2009, ce sont environ 24 250 tonnes de poissons qui ont été pêchées. Les poissons sont pêchés seulement pour une pêche de subsistance et non pour la revente[K 2].

Tourisme

Il n'y a pas d’industrie touristique officielle actuellement sur les Tokelau. La plupart des visiteurs sont ainsi des descendants de la population locale. De l'hébergement est tout de même disponible aux Tokelau[38] - [39].

Domaine internet

Les Tokelau sont connues (par les internautes) comme un territoire qui a décidé de ne pas faire payer la création et la maintenance des noms de domaine (SLD) finissant en .tk, cette position étant strictement à l’opposé de la démarche très commerciale qui entoure les autres noms de domaine[40].

En 2007, le domaine .tk était considéré comme un des noms de domaines le plus dangereux pour les internautes d’après les analyses de McAfee avec 10,1 % de sites à risque[41]. Toutefois, en 2008, selon la même source, on peut lire : « les Tokelau (.tk) et les îles Samoa (.ws) se sont considérablement améliorés en 2008… ».

Énergie

Alimenté jusqu'alors par des générateurs diesel[42], l'archipel se déclare le 7 novembre 2012 comme le premier territoire au monde approvisionné à 100 % en électricité d'origine solaire[43] - [44]. Le coût de cette installation est de 7 millions de dollars américains, soit 5,4 millions d'euros[45].

Tant que l'archipel était dépendant du pétrole importé des Samoa - à raison de 200 litres quotidiens -, le courant n'était disponible que quelques heures par jour. Mais depuis novembre 2012, trois centrales solaires fonctionnent 24h/24 dans chaque atoll et fournissent de l'électricité de manière continue. Les Tokelau sont ainsi devenues le premier territoire autonome grâce uniquement à l'énergie solaire[13].

L'installation est constituée de trois centrales solaires installées chacune sur un atoll, à la place des anciens groupes électrogènes. Là où les groupes assuraient environ seize heures d'électricité par jour, avec un rationnement qui poussait les familles à devoir choisir entre machine à laver et télévision, l'équipement solaire assure un approvisionnement 24 heures sur 24[46]. D'une puissance installée d'1 MW, et connectée à environ 1 300 batteries au plomb (pour permettre l'utilisation de l'électricité la nuit), elle alimente également les quelques voitures électriques (des voiturettes de golf) circulant sur les atolls[13].

Jours fériés

Selon les sources officielles les jours fériés dans les îles Tokelau sont les suivants[47] - [48]:

- Jour de l'an

- Waitangi Day (6 février)

- Vendredi saint

- Lundi de Pâques

- Journée de l'ANZAC

- Anniversaire de la Reine

- Commémoration du Traité de Tokehega (septembre)

- Fête du travail

- Noël

Notes et références

Notes

Références bibliographiques

- (en) Allison A. Price, Matthew G. Jackson, Janne Blichert-Toft, Jerzy Blusztajn, Christopher S. Conatser, Jasper G. Konter, Anthony A. P. Koppers et Mark D. Kurz, Geochimical evidence in the northeast Lau Basin for subdiction of the Cook-Austral volcanic chain in the Tonga Trench, vol. 17 (5) : Geochemistry, Geophysics, Geosystems, (ISSN 1525-2027, DOI 10.1002/2015GC006237), pp. 1694-1724

- p. 1712

- (en) Alan R. Orpin, Graham J. Rickard, Peter K. Gerring et Geoffroy Lamarche, Tsunami hazard potential for the equatorial southwestern Pacific atolls of Tokelau from scenario-based simulations, vol. 16 : Nat. Hazards Earth Syst. Sci., Wellington, National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA), (DOI 10.5194/nhess-16-1239-2016, lire en ligne), pp. 1239-1257

- p. 1241

- p. 1139

- p. 1240

- p. 1243

- p. 1248

- Christel Cournil et François Gemenne, Les populations insulaires face au changement climatique : des migrations à anticiper (édition en environnement VertigO de l'Université du Québec à Montréal), VertigO, , 16 p. (e-ISSN 1492-8442, lire en ligne)

- p. 6

- p. 4

- (en) E. I. Robertson, Gravity survey on Atafu atoll, Tokelau Islands, Southwest Pacific Ocean, New Zealand Journal of Geology and Geophysics, (ISSN 0028-8306, DOI 10.1080/00288306.1987.10422188, lire en ligne), pp. 211-212

- p. 211

- Jean-Claude Roux, Wallis et Futuna : espaces et temps recomposés - Chroniques d'une micro insularité, Bordeaux-Talence, Centre de Recherche sur les Espaces Tropicaux de l'Université Michel de Montaigne (Bordeaux III), coll. « Îles et Archipels » (no 21), , 395 p. (ISBN 2-905081-29-5, ISSN 0758-864X, lire en ligne)

- p. 8

- p. 73

- p. 240

- (en) Jasper G. Konter, Barry B. Hanan, Janne Blichert-Toft, Anthony A. P. Koppers, Terry Plank et Hubert Staudigel, One hundred million years of mantle geochimical history suggest the retiring of mantle plumes is premature, vol. 275 (3-4) : Earth and Planetary Science Letters, (DOI 10.1016/j.epsl.2008.08.023), pp. 285-295

- p. 290

- Jean-Pierre Doumenge, Réalités et perspectives géopolitiques de l'Océanie insulaire (Geopolitics in Oceanian Islands : facts and perspectives), vol. 64e année : Bulletin de l'Association de géographes français, (DOI 10.3406/bagf.1987.1378, lire en ligne), pp. 119-138

- p. 133

- p. 123

- p. 124

- p. 125

- p. 137

- Jean-Pierre Doumenge, Les bases concretes de la géopolitique du monde océanien, vol. 87 : Journal de la Société des océanistes, (DOI https://doi.org/10.3406/jso.1988.2598, lire en ligne), pp. 73-88

- p. 85

- p 75.

- p. 77

- p. 81

- (en) Kyrstn Zylich, Sarah Harper et Dirk Zeller, Reconstruction of Fisheries Catches for Tokelau (1950-2009) (Sea Around Project, Fisheries Centre), Vancouver, University of British Columbia, (lire en ligne), pp. 107-117

- p. 108

- p. 107

- (en) L. Buff, M. Jackson, K. Konrad, J. Konter, M. Bizimis, A. Price, E. Rose-Koga, J. Blusztajn, A. A. P. Koppers, "Missing links" for the long-lived Macdonald and Arago hotspots, South Pacific Ocean, vol. 49 (5) : Geology, Geologicals Society of America, (DOI 10.1130/G48276.1, lire en ligne), pp. 541-544

- p. 542

- Nathalie Bernardie et François Taglioni, Les dynamiques contemporaines des petits espaces insulaires - De l'île-relais aux réseaux insulaires, Karthala, coll. « hommes et sociétés », , 440 p. (ISBN 2-84586-641-0, lire en ligne)

- p. 423

- p. 37

- (en) Natasha Tuato'o-Bartley, Thomas E. Morrell et Peter Craig, Status of Sea Turtles in American Samoa in 1991, vol. 47 (3) : Pacific Science, University of Hawaii Press, , pp. 215-221

- p. 217

- Paul de Deckker, Le Pacifique : à la recherche du développement dans un espace émietté, vol. 101 : Revue française d'administration publique (document de l'École nationale d'administration), (ISSN 0152-7401, DOI 10.3917/rfap.101.0157, lire en ligne), pp. 157 à 168

- p. 166

- p. 158

- (en) Tony Martin, The animal health status of Tokelau, Suva, SPC Regional Media Centre, , 23 p. (lire en ligne)

- p. 3

- p. 7

- (en) William G., Pacific Islands Program - Miscellaneous Work Papers (document universitaire (University of Hawaii)), , 105 p. (lire en ligne)

- p. 6

Références générales

- https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tokelau/#people-and-society

- les Tokelau changent de fuseau en passant à UTC+13 : (en) « Tokelau: Wrong local time for over 100 years », sur timeanddate.com.

- (fr) Commission nationale de toponymie, conseil national de l'information géographique, Pays, territoires et villes du monde juillet 2021, , 34 p. (présentation en ligne, lire en ligne), p. 25

- Graphie moins usitée mais utilisée notamment par la documentation francophone de l’ONU ().

- « Tokelau », sur www.larousse.fr (consulté le )

- (en) « Tokelau », sur www.britannica.com (consulté le )

- « Palmarès - PIB • PopulationData.net », sur PopulationData.net (consulté le )

- « Palmarès - Indicateur de développement humain (IDH) • PopulationData.net », sur PopulationData.net (consulté le )

- Communiqué de presse du gouvernement de Tokelau.

- « The Question of Olohega », sur The Asia-Pacific Journal: Japan Focus (consulté le )

- Christian Giusti, « Piotr Migoń,Geomorphological Landscapes of the World », Géomorphologie : relief, processus, environnement, vol. 16, no 3, , p. 311–313 (ISSN 1266-5304, lire en ligne, consulté le )

- « Okeanos Explorer ROV dive summary, EX1703, Dive 2, March 10, 2017 », sur repository.library.noaa.gov (consulté le )

- Weissbach, 2014.

- Hélène Guiot, « La construction navale polynésienne traditionnelle. Dimension culturelle d'un processus technique », Techniques & Culture. Revue semestrielle d’anthropologie des techniques, , p. 445–478 (ISSN 0248-6016, DOI 10.4000/tc.306, lire en ligne, consulté le ).

- (en) « City population », sur citypopulation.de (consulté en ).

- Recensement du gouvernement néo-zélandais de 2011.

- .

- (en) "Tokelau", ministère néo-zélandais des Affaires étrangères.

- (en) "Tokelau 2014 Election Underway", Scoop.co.nz, 23 janvier 2014

- (en) "Tokelau", ministère néo-zélandais des Affaires étrangères

- (en) "Tokelau Candidates for 2014 Election confirmed", Gouvernement des Tokelau

- Cf. article de Tahitipresse.

- (en) Scoop Video Documentary: Tokelau – Tides of Change, www.scoop.co.nz, publié le 22 novembre 2007.

- (en) Tokelau might become new micro-nation after voting , www.stuff.co.nz, publié le 22 novembre 2007.

- (en) Tokelau looks to independence , www.stuff.co.nz, publié le 21 novembre 2007.

- (en) 404 Not found, publié le .

- (en) 404 Not found, publié le .

- (en) New Zealand Prime Minister says her Government respects wishes of people of Tokelau, Radio New Zealand International, publié le 25 octobre 2007.

- (en) 404 Not found, publié le .

- (en) 404 Not found, publié le .

- (en) Congratulations Tokelau, scoop.co.nz, publié le 26 octobre 2007.

- (en) Pacific Radio News - NiuFM..

- (en) discours de John Key devant le New Zealand Institute of International Affairs, 8 avril 2008.

- (en) Médailles aux Jeux du Pacifique de 2007, site officiel.

- (en) « Tokelau, a Speck in the Ocean but an Important New Member for Oceania », International Table Tennis Federation, 7 octobre 2010.

- (en) "SPORT: OUR QUEST FOR GOLD", Islands Business.

- (en) des Participants, Jeux du Commonwealth de 2010.

- (en) « Tourism In Tokelau », sur www.doitinoceania.com (consulté le )

- https://www.tokelau.org.nz/Tokelau+Government/Visiting+Tokelau/Tourist+Information.html

- Site web qui publie les conditions exactes.

- Noms de domaine à risque (2007-2008).

- « Les Tokelau, premier territoire au monde converti 100% à l'énergie solaire », Sciences & Avenir, 7 novembre 2012.

- « Un archipel du Pacifique 100 % solaire », sur le site Batiactu.

- (en) « Tokelau shifts to solar energy », sur www.bbc.co.uk, (consulté le )

- (en) PowerSmart "TOKELAU - 100% SOLAR POWERED".

- (en) « NZ company turns on first Tokelau solar system », sur nzherald.co.nz, (consulté le )

- https://www.tokelau.org.nz/About+Us/Culture.html

- « les jours feries, fermeture des banques, congés scolaires Pacifique Sud pour Septembre 2017 », sur www.jours-feries.com (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Alan R. Orpin, Graham J. Rickard, Peter K. Gerring et Geoffroy Lamarche, Tsunami hazard potential for the equatorial southwestern Pacific atolls of Tokelau from scenario-based simulations, vol. 16 : Nat. Hazards Earth Syst. Sci., Wellington, National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA), (DOI 10.5194/nhess-16-1239-2016, lire en ligne), pp. 1239-1257

- (en) Allison A. Price, Matthew G. Jackson, Janne Blichert-Toft, Jerzy Blusztajn, Christopher S. Conatser, Jasper G. Konter, Anthony A. P. Koppers et Mark D. Kurz, Geochimical evidence in the northeast Lau Basin for subdiction of the Cook-Austral volcanic chain in the Tonga Trench, vol. 17 (5) : Geochemistry, Geophysics, Geosystems, (ISSN 1525-2027, DOI 10.1002/2015GC006237), pp. 1694-1724

- Christel Cournil et François Gemenne, Les populations insulaires face au changement climatique : des migrations à anticiper (édition en environnement VertigO de l'Université du Québec à Montréal), VertigO, , 16 p. (e-ISSN 1492-8442, lire en ligne)

- (en) E. I. Robertson, Gravity survey on Atafu atoll, Tokelau Islands, Southwest Pacific Ocean, New Zealand Journal of Geology and Geophysics, (ISSN 0028-8306, DOI 10.1080/00288306.1987.10422188, lire en ligne), pp. 211-212

- (en + no) Ingjerd Hoëm, A way with words: language and culture in Tokelau society, Oslo, Institute for Comparative Research in Human Culture, , 232 p. (ISBN 974-89272-0-2)

- (en) Jasper G. Konter, Barry B. Hanan, Janne Blichert-Toft, Anthony A. P. Koppers, Terry Plank et Hubert Staudigel, One hundred million years of mantle geochimical history suggest the retiring of mantle plumes is premature, vol. 275 (3-4) : Earth and Planetary Science Letters, (DOI 10.1016/j.epsl.2008.08.023), pp. 285-295

- Jean-Claude Roux, Wallis et Futuna : espaces et temps recomposés - Chroniques d'une micro insularité, Bordeaux-Talence, Centre de Recherche sur les Espaces Tropicaux de l'Université Michel de Montaigne (Bordeaux III), coll. « Îles et Archipels » (no 21), , 395 p. (ISBN 2-905081-29-5, ISSN 0758-864X, lire en ligne)

- Jean-Pierre Doumenge, Réalités et perspectives géopolitiques de l'Océanie insulaire (Geopolitics in Oceanian Islands : facts and perspectives), vol. 64e année : Bulletin de l'Association de géographes français, (DOI 10.3406/bagf.1987.1378, lire en ligne), pp. 119-138

- Jean-Pierre Doumenge, Les bases concretes de la géopolitique du monde océanien, vol. 87 : Journal de la Société des océanistes, (DOI https://doi.org/10.3406/jso.1988.2598, lire en ligne), pp. 73-88

- (en) Judith Huntsman et Antony Hooper, Tokelau: a historical ethnography, Auckland, N.Z., Auckland University Press, , 355 p. (ISBN 1-86940-153-0)

- (en) Judith Huntsman et Kelihiano Kalolo, The future of Tokelau: decolonising agendas, 1975-2006, Honolulu, University of Hawaiʹi Press, , 296 p. (ISBN 978-0-8248-3254-4)

- (en) Kyrstn Zylich, Sarah Harper et Dirk Zeller, Reconstruction of Fisheries Catches for Tokelau (1950-2009) (Sea Around Project, Fisheries Centre), Vancouver, University of British Columbia, (lire en ligne), pp. 107-117

- (en) L. Buff, M. Jackson, K. Konrad, J. Konter, M. Bizimis, A. Price, E. Rose-Koga, J. Blusztajn, A. A. P. Koppers, "Missing links" for the long-lived Macdonald and Arago hotspots, South Pacific Ocean, vol. 49 (5) : Geology, Geologicals Society of America, (DOI 10.1130/G48276.1, lire en ligne), pp. 541-544

- (en) Natasha Tuato'o-Bartley, Thomas E. Morrell et Peter Craig, Status of Sea Turtles in American Samoa in 1991, vol. 47 (3) : Pacific Science, University of Hawaii Press, , pp. 215-221

- Nathalie Bernardie et François Taglioni, Les dynamiques contemporaines des petits espaces insulaires - De l'île-relais aux réseaux insulaires, Karthala, coll. « hommes et sociétés », , 440 p. (ISBN 2-84586-641-0, lire en ligne)

- Paul de Deckker, Le Pacifique : à la recherche du développement dans un espace émietté, vol. 101 : Revue française d'administration publique (document de l'École nationale d'administration), (ISSN 0152-7401, DOI 10.3917/rfap.101.0157, lire en ligne), pp. 157 à 168

- (en) Peter McQuarrie, Tokelau: people, atolls and history, Wellington, First Ed., , 266 p. (ISBN 9781877449413)

- (en) R. McLean, Existing and proposed extension to gabion seawall protection in Tokelau: environmental impact assessment (Reports and Studies du South Pacific Regional Environmental Programme (SPREP) n° 62), Apia, , 40 p. (ISBN 982-04-0047-3)

- (en) Tony Martin, The animal health status of Tokelau, Suva, SPC Regional Media Centre, , 23 p. (lire en ligne)

- (en) William G., Pacific Islands Program - Miscellaneous Work Papers (document universitaire (University of Hawaii)), , 105 p. (lire en ligne)

Filmographie

- [vidéo] (en) Our Small World, film documentaire de Peta Carey et George Andrews, Nouvelle-Zélande, 2000, 51'

- [vidéo] Le paradis solaire des Tokelau, de Ulli Weissbach, de SWR, 2014, 44 min [présentation en ligne] ; diffusé le sur Arte

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative au vivant :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Situation linguistique

- (en) Administrateur de Tokelau (désigné par le gouvernement de Nouvelle-Zélande), site officiel

- (en) Mission Catholique Romaine Sui Iuris de Tokelau (représentation officielle catholique de Tokelau)