Tortue verte

Chelonia mydas • Tortue verte, Tortue franche

EN A2bd : En danger

Statut CITES

Chelonia mydas, unique représentant du genre Chelonia, est une espèce de tortues de la famille des Cheloniidae[1]. En français, elle est appelée Tortue verte ou Tortue franche.

Description

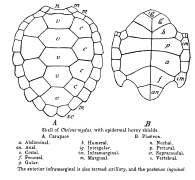

Cette tortue marine est la plus grande des Cheloniidae. La carapace mesure en moyenne 115 cm et l'animal pèse entre 80 et 130 kg. Certains spécimens peuvent atteindre un poids de 300 kg pour une longueur de carapace de 1,5 m. Sa carapace ovale est aplatie pour une meilleure hydrodynamique, et sa largeur est d'environ 88 % de sa longueur. Sa tête est petite et représente environ 20 % de la longueur de la carapace. Elle ne dispose que d'une seule paire d'écailles préfrontales. Le bord de sa mâchoire inférieure est grossièrement dentelé tandis que la mâchoire supérieure est munie de fortes crêtes sur la face interne.

Sa dossière dispose de quatre plaques latérales, la paire antérieure est non contiguë à la plaque précentrale. Le plastron est constitué de quatre paires de plaques inframarginales. Contrairement aux Eretmochelys imbricata et au Caretta, il n'y a qu'une seule griffe sur chaque nageoire. Celle-ci est très développée chez les mâles.

La dossière est brun olive, les plaques brillantes avec des taches radiaires jaunes, vertes et noires, le plastron est jaune pâle, crème ou blanchâtre.

La tortue verte est la seule tortue de mer à sortir de l'eau pour prendre des bains de soleil[2]. C’est aussi la plus rapide des tortues marines : elle peut atteindre une vitesse de près de 35 km/h[3].

La maturité sexuelle peut être atteinte entre 8 et 15 ans.

Schémas d'une carapace.

Schémas d'une carapace. Chelonia mydas îles Similan, Thaïlande

Chelonia mydas îles Similan, Thaïlande Chelonia mydas

Chelonia mydas_(8504162944).jpg.webp) Chelonia mydas (Sabah, Malaisie)

Chelonia mydas (Sabah, Malaisie) Tortues vertes sur l'ile de Wang'an à Taiwan. Aout 2017.

Tortues vertes sur l'ile de Wang'an à Taiwan. Aout 2017.

Nourriture

Jusqu'au stade juvénile benthique, sûrement pour s'assurer une croissance la plus rapide possible, cette tortue est essentiellement carnivore, elle consomme des petits invertébrés et des œufs de poissons. Puis, elle se broute presque exclusivement de plantes des herbiers marins sur les fonds jusqu'à 30 m de profondeur. Ce régime alimentaire est supposé donner une couleur verdâtre à sa chair. Leur régime alimentaire herbivore distingue les individus de cette espèce, en danger d'extinction, des autres tortues marines.

Elles peuvent aussi manger quelques mollusques, des éponges et des petites crevettes.

Reproduction

Quand elle a atteint sa maturité sexuelle, la femelle vient pondre tous les 3 à 6 ans sur la plage où elle est née (ou du secteur) puis elle retourne dans l'océan. Elle s'accouple près des plages et les femelles vont y pondre jusqu'à six fois, ce qui lui prendra environ un mois et demi. Elle commence par s'assurer de la sécurité de la plage depuis le bord de l'eau. Elle ne devra pas être bordée de végétation, ni trop large, ni trop étroite.

Une fois arrivée assez haut sur la plage, elle commence par creuser sa cavité corporelle, un trou d'une fois à une fois et demie son épaisseur, cette première phase dure environ vingt minutes. Puis elle creuse le puits de ponte avec ses pattes arrière, cette seconde partie du trou est peu large et profonde d'environ 70 cm, cette dernière phase dure vingt minutes à peu près.

Enfin, elle pond une centaine d'œufs (de 20 à 250), mous, de la taille d'une balle de golf soit de 5 à 6 g. Elle rebouche son trou après environ vingt minutes de ponte. Puis elle avance sur à peu près trois mètres dans n'importe quelle direction en jetant du sable derrière elle si bien qu'il est impossible de savoir où elle a pondu. Les trous restants sur la plage ne sont qu'un leurre. Elle retourne à la mer environ une heure et demie après avoir pondu. La durée d’incubation est de 45 à 70 jours suivant la température.

Une tortue verte adulte peut nager si nécessaire plus de 1 000 km entre sa zone de ponte et celle où elle se nourrit[4].

Femelle gravide gravissant une plage pour pondre.

Femelle gravide gravissant une plage pour pondre. Les « montées » laissent des traces caractéristiques dans le sable.

Les « montées » laissent des traces caractéristiques dans le sable. Tortue creusant son trou.

Tortue creusant son trou..jpg.webp) ponte.

ponte. Juvénile de tortue verte

Juvénile de tortue verte

Distribution et lieux de ponte

La Tortue verte est une tortue marine présente dans les eaux tropicales et tempérées de tous les océans, mais plus ou moins rare selon les régions. Elle préfère les eaux peu profondes et riches en zostères sans pour autant s'y circonscrire. Les adultes parcourent de très longues distances entre les herbiers et la zone de nidification. Contrairement aux autres tortues marines, les Tortues vertes peuvent prendre le soleil sur les plages[5] comme d'autres reptiles marins.

Prédateurs et menaces

La prédation animale agit surtout lors de l'éclosion des œufs car l'espèce est menacée par les crabes, oiseaux et mammifères s'aventurant sur les plages. Mais, les œufs sont aussi directement menacés par les insectes. Une fois arrivées à l'eau, les jeunes tortues vertes ne sont pas encore en sécurité, elles deviennent les proies des céphalopodes (poulpes, calmars) et gros poissons.

Une fois le stade juvénile benthique atteint, ses prédateurs deviennent les requins et les crocodiles marins au large de l'Australie mais surtout les hommes qui la pêchent, quelquefois par inadvertance mais surtout pour sa chair. La pollution est une menace certaine et la multiplication des maladies tel que la fibropapillomatose semble en témoigner[6]. Enfin la prédation sur les œufs reste très importante malgré certaines précautions prises par les autorités locales. Les autres menaces principales pesant sur cette espèce sont la prise accessoire (suffocation dans les filets de pêche) et l'étouffement par ingestion de plastique (confondu avec des méduses, proies communes des tortues vertes).

Par exemple, sur les îles Tromelin et Europa, situées respectivement à 600 km et 1 800 km de La Réunion, lieux de ponte privilégiés par la tortue verte, on estime qu'un million de tortues naissent chaque année mais que leur taux de survie serait au bout de quelques jours inférieur à 1 % car elles sont dévorées par les oiseaux, les poissons carnassiers etc.[7]

Systématique

_O'ahu.JPG.webp)

Étymologie

Leur nom de « tortue verte » leur vient de la couleur de leur graisse, légèrement verdâtre, du fait des algues qu'elles consomment.

Chelonia vient du grec χελωνη, Chélonê, « tortue ».

Taxinomie

La taxonomie de cette tortue a suivi l'évolution des connaissances sur la phylogénétique des tortues, qui a défini petit à petit des taxons plus précis. Cette espèce s'est donc retrouvée, tour à tour, classée dans les Testudo par Linné 1758, puis Chelonia. En 1868, Bocourt décrit une autre tortue, la tortue franche du Pacifique ou tortue noire qu'il nomme Chelonia agassizi. Ces deux populations, bien que morphologiquement légèrement différentes, font partie de la même espèce.

Chelonia mydas admet les synonymes suivant :

- Testudo mydas Linnaeus, 1758

- Testudo viridis Schneider, 1783

- Testudo japonica Schneider, 1787

- Testudo macropus Gmelin, 1789

- Testudo bomarii Mayer, 1790

- Testudo chloronotus Bechstein, 1800

- Testudo rugosa Daudin, 1801

- Testudo cepediana Daudin, 1801

- Chelonia virgata schweigger, 1812

- Caretta cepedii Merrem, 1820

- Caretta esculenta Merrem, 1820

- Caretta thunbergii Merrem, 1820

- Chelonia lachrymata Cuvier, 1829

- Chelonia maculosa Cuvier, 1829

- Chelonia bicarinata Lesson, 1831

- Chelonia marmorata Duméril & Bibron, 1835

- Chelonia formosa Girard, 1858

- Chelonia tenuis Girard, 1858

- Chelonia albiventer Nardo, 1864

- Chelonia agassizii Bocourt, 1868

- Chelonia lata Philippi, 1887

- Chelonia mydas carrinegra Caldwell, 1962

et Chelonia

- Chelone Brongniart, 1805

- Chelonias Rafinesque, 1814

- Chelona Fleming, 1828

- Mydas Cocteau in Cocteau & Bibron, 1838

- Mydasea Gervais, 1843

- Euchelonia Tschudi, 1846

- Megemys Gistel, 1848

- Euchelys Gistel, 1858

Classification phylogénétique

.jpg.webp)

Les principaux groupes évolutifs relatifs sont décrites ci-dessous par phylogénie[8] selon Hirayama, 1997, 1998, Lapparent de Broin, 2000, and Parham, 2005 :

- infra-ordre Procoelocryptodira

- super-famille Chelonioidea Oppel, 1811 c’est-à-dire les tortues marines à carapace

- famille †Toxochelyidae

- famille Cheloniidae Oppel, 1811

- genre Caretta Rafinesque, 1814 (tortue caouanne)

- genre Natator McCulloch, 1908 (tortue à dos plat)

- sous-famille Chelonini Oppel, 1811

- genre Eretmochelys Fitzinger, 1843 (tortue imbriquée)

- genre Lepidochelys Fitzinger, 1843 (tortue de Kemp et tortue olivâtre)

- genre Chelonia Brongniart, 1800 (tortue verte)

- famille Dermochelyidae (dont la tortue luth)

- infra-ordre Chelomacryptodira, c'est-à-dire les autres tortues cryptodires

- super-famille Chelonioidea Oppel, 1811 c’est-à-dire les tortues marines à carapace

La Tortue verte et l'Homme

Longtemps (et parfois encore) pourchassée pour la consommation de sa chair, pour la consommation de ses œufs (parfois même réputés aphrodisiaques[9]) ou pour l'utilisation de sa carapace, qui permet de fabriquer des objets en écaille de tortue (même si cette industrie concerne plutôt la tortue imbriquée), la tortue verte est aujourd'hui le plus souvent protégée. L'espèce est également utilisée pour la préparation de sous-produits tels que l'huile, les cartilages (calipee) et le cuir. En outre comme les autres tortues marines, elle est menacée par la pêche et la pollution.

Sur l'île française de Mayotte, le braconnage de tortues vertes est quasiment industriel : on retrouve chaque année plus de 400 tortues dépecées sur les plages où elles viennent pondre, alimentant un important marché clandestin[10].

La consommation de tortues vertes est cependant risquée : ces animaux vivent très vieux et accumulent donc dans leur chair des années de toxines et métaux lourds non métabolisables, qui peuvent facilement rendre cette viande toxique, même après cuisson[11]. Ainsi, en novembre 2017 après qu'un pêcheur malgache a cuisiné pour son village une tortue d'1,20 m fraîchement pêchée, plus de 40 villageois sont tombés gravement malades et ont dû être hospitalisés en urgence, et 10 d'entre eux sont morts, notamment de jeunes enfants[12].

Plusieurs pays ont adopté des mesures allant de la protection partielle à la protection totale des œufs et des femelles adultes.

L'île de la Réunion abrite notamment le centre Kélonia, à la fois aquarium, musée, et centre de recherche, d’intervention et de soins consacré aux tortues marines[13].

Protection

Au niveau mondial, la tortue verte figure en Liste rouge de l'UICN des espèces menacées, avec le statut « Espèce en danger d'extinction »[14]. Leur commerce est prohibé par l'Annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)[15]. L'espèce est strictement protégée par la loi sur tout le territoire français[16].

En France elle est concernée par un plan de restauration des tortues marines des Antilles françaises (plan local et régional qui concerne aussi d'autres tortues marines des Antilles Françaises (Tortue imbriquée, Tortue verte, Tortue luth, Tortue caouanne, Tortue olivâtre). Ce plan est subdivisé en :

- un Plan de Restauration des Tortues Marines de Guadeloupe ;

- un Plan de Restauration des Tortues Marines de Martinique ;

- un projet de programme de coopération internationale à développer à échelle géographique plus large, voire planétaire afin de mieux prendre en compte les métapopulations et la diversité génétique des espèces.

Publications originales

- Linnaeus, 1758 : Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, ed. 10 (texte intégral).

- Brongniart, 1800 : Essai d'une classification naturelle des reptiles. Bulletin de la Société philomatique, vol. 2, n. 36, p. 89-91 (texte intégral).

Références taxonomiques et bases de données

- Genre Chelonia :

- (fr+en) Référence CITES : genre Chelonia (sur le site de l’UNEP-WCMC) (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Chelonia Brongniart, 1800 (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Chelonia Brongniart, 1800 (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Chelonia (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence Reptarium Reptile Database : Chelonia (consulté le )

- (en) Référence Paleobiology Database : Chelonia Batsch 1788 (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- (en) Référence UICN : taxon Chelonia (consulté le )

- (en) Référence World Register of Marine Species : taxon Chelonia Brongniart, 1800 (+ liste espèces) (consulté le )

- Espèce Chelonia mydas :

- (fr) Référence INPN : Chelonia mydas(Linnaeus, 1758) (TAXREF)

- (fr) Référence CITES : taxon Chelonia mydas (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Chelonia mydas (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence Reptarium Reptile Database : Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (fr) Référence SeaLifeBase : (consulté le )

- (en) Référence TFTSG : [PDF]

- (en) Référence Paleobiology Database : Chelonia mydas Linnaeus 1758 (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- (en) Référence UICN : espèce Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (en) Référence Wild Herps : photographies de Chelonia mydas (consulté le )

- (en) Référence World Register of Marine Species : espèce Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (fr) Référence DORIS : espèce Chelonia mydas

Liens externes

- Pour découvrir les tortues de Mayotte et contribuer à leur protection

- Réseau de protection et d'études des tortues marine en Guadeloupe

- « fiche technique », IFRECOR

- « Comment les tortues marines reviennent pondre sur la même plage », CNRS,

- La tortue verte - Fiche espèce pour les enfants

- La tortue verte - Fiche espèce pour les jeunes et les adultes

Notes et références

- TFTSG, consulté lors d'une mise à jour du lien externe

- Collectif (trad. Michel Beauvais, Marcel Guedj, Salem Issad), Histoire naturelle [« The Natural History Book »], Flammarion, , 650 p. (ISBN 978-2-0813-7859-9), Tortue verte page 374

- Alain Diringer (préf. Marc Taquet), Mammifères marins et reptiles marins de l'océan Indien et du Pacifique, Éditions Orphie, , 272 p. (ISBN 979-10-298-0254-6), Tortue verte pages 170-172

- Marie-Paul Zierski et Philipp Röhlich, La grande encyclopédie des animaux, Terres éditions, , 320 p. (ISBN 978-2-35530-295-4), Tortue verte page 136

- (en) « Green Sea Turtle (Chelonia mydas) », National Geographic Society,

- (en) « Green turtle », WWF

- Dominique Martiré et Franck Merlier, Guide des animaux des parcs animaliers, Belin, , 352 p. (ISBN 978-2-410-00922-4), Tortue verte page 237

- « Chelonioinea turtles and relatives », Mikko's Phylogeny Archive (consulté le )

- David Graff et Javier Juste Ballesta, « Les tortues marines des îles du Golfe de Guinée », Canopée, vol. 5, (lire en ligne)

- Ornella Lamberti (AFP), « A Mayotte, la difficile lutte contre le braconnage des tortues vertes », sur Sciences et Avenir, .

- Frédéric Ducarme, « Les tortues du lagon de Mayotte », sur MayotteHebdo.com, .

- « Une tortue nous plonge dans l'horreur », sur antsapeche.net, .

- « Site officiel de Kélonia ».

- UICN, consulté le 6 août 2021

- CITES, consulté le 6 août 2021

- MNHN & OFB [Ed]. 2003-présent. Inventaire national du patrimoine naturel (INPN), Site web : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 6 août 2021

Bibliographie

- René Márquez M. et M.-L. Bauchot, Les tortues, FAO (lire en ligne)