Île Europa

L'île Europa[1] est une petite île tropicale de l'océan Indien d'un peu moins de 30 km2 de superficie, située dans le sud du canal du Mozambique. Il s'agit d'un atoll surélevé.

| Île Europa | ||||

Image satellite de l'île Europa. | ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Revendication par | ||||

| Localisation | Canal du Mozambique (océan Indien) | |||

| Coordonnées | 22° 22′ S, 40° 22′ E | |||

| Superficie | 28 km2 | |||

| Côtes | 22,2 km | |||

| Point culminant | non nommé (7 m) | |||

| Géologie | Atoll surélevé | |||

| Administration | ||||

| Statut | Site Ramsar, ZICO | |||

| Territoire d'outre-mer | ||||

| District | Îles Éparses de l'océan Indien | |||

| Démographie | ||||

| Population | Aucun habitant (2021) | |||

| Autres informations | ||||

| Découverte | (Européens) | |||

| Fuseau horaire | UTC+03:00 | |||

| Géolocalisation sur la carte : Mozambique

Géolocalisation sur la carte : océan Indien

Géolocalisation sur la carte : Afrique

| ||||

| Îles en France | ||||

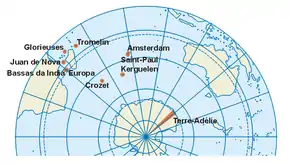

Ce territoire, français depuis 1896, fait partie avec l'île Juan de Nova, l'atoll Bassas da India, l'île Tromelin et les îles Glorieuses de l'ensemble appelé îles Éparses de l'océan Indien, incorporé depuis la loi ordinaire du aux Terres australes et antarctiques françaises. L'île Europa est cependant revendiquée par Madagascar.

Île à la végétation naturelle variée et bien préservée, elle est un véritable refuge pour une faune sauvage abondante. L'île Europa est notamment l'un des principaux sites mondiaux de reproduction des tortues vertes. Il s'agit toutefois d'une île inhospitalière pour les hommes, dépourvue d'eau douce, habitée par des nuées de moustiques et cernée par des bancs de requins. Des tentatives de colonisation ont pourtant eu lieu à plusieurs reprises entre 1860 et les années 1920.

La France entretient une présence permanente sur l'île depuis 1950 avec du personnel civil ou militaire relevé régulièrement.

Géographie

Localisation

L'île Europa[2] est située dans la partie sud du canal du Mozambique à 292 km au plus près de la côte malgache et à 496 km de la côte continentale de l'Afrique[3]. L'île se trouve approximativement sur une ligne qui relierait la ville de Tuléar à Madagascar à celle de Beira au Mozambique[3].

La zone économique exclusive de l'île Europa[4] couvre 127 300 km2[5] et se trouve être immédiatement contiguë à celle de 123 700 km2[6] de Bassas da India[7] dont l'atoll se trouve à 114 km au nord-ouest.

L'île de la Réunion où siège l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), dont l'île Europa fait aujourd'hui partie, est éloignée de 1 546 km à une latitude légèrement plus au nord[3]. Paris est à 8 742 km[3].

Relief

De forme grossièrement circulaire, l'île mesure 7 km dans son axe nord-sud et 6 km dans son axe est-ouest. Cela lui confère une superficie d'environ 28 km2 et 22,2 km de littoral. Un lagon occupe la partie nord-est de l'île sur environ un cinquième de sa surface[8].

L'île Europa, comme d'autres îles du canal du Mozambique, a très probablement pour fondation un ancien volcan océanique, sur lequel s'est développée une couronne corallienne[9].

Les plus vieilles roches consolidées connues sur l'île sont datées d'environ 96 000 ans[10]. Elles correspondraient à la fin de la période interglaciaire Riss-Würm d'il y a environ 120 000 à 100 000 ans pendant laquelle le niveau élevé des océans a permis à un atoll ancien d'atteindre un maximum de développement altitudinal[11]. Puis l'exondation du récif aurait permis la création de l'île dans sa forme générale actuelle. Enfin la remontée mondiale des eaux, connue sous le nom de transgression flandrienne[12], il y a 6 000 à 5 000 ans, à un niveau cependant inférieur au précédent maximum, aurait enclenché un processus d'érosion à l'origine de la formation intérieure du lagon et des plates-formes externes d'abrasion[12].

Schématiquement, l'île Europa s'organise de manière concentrique[13] - [14].

Le milieu de l'île est occupé par une vaste dépression dont l'amplitude de niveau est à peu près la même que celle des marées. La partie la plus profonde, qui s'ouvre au nord sur l'océan, est baignée par le lagon intérieur qui s'assèche à marée basse, permettant de le traverser à pied, et obligeant les animaux marins à se réfugier dans des trous d'eau. La zone de niveau intermédiaire a été colonisée par la mangrove. Quant aux parties qui ne sont submergées que lors des plus hautes mers, elles sont couvertes soit par des tapis à plantes succulentes, soit par une steppe à graminées.

Autour de cette dépression et plus haute de seulement quelques dizaines de centimètres, une formation karstique correspond aux restes d'une ancienne caye. Cette ceinture de calcaire corallien atteint une largeur de 2 km au nord de l'île mais ne mesure plus que quelques centaines ou seulement quelques dizaines de mètres à l'ouest et au sud. Elle est absente à l'est. La dissolution des carbonates est très intense ; elle a formé de nombreuses micro-cavités et a laissé çà et là des roches champignons qui sont les témoins des anciens niveaux terrestres.

Un cordon dunaire cerne l'ensemble de l'île et crée les seuls éléments de relief, qui peuvent atteindre une altitude d'environ 7 m.

Sur le rivage, les calcaires coralliens anciens apparaissent à nouveau et sont parfois associés à des beachrocks récents. Ils forment d'une part une bordure rocheuse autour de l'île, interrompue par quelques plages de sable, et d'autre part un platier littoral qui n'est découvert qu'à marée basse[15].

La pente externe sous-marine du récif est abrupte de toutes parts.

Les dépôts de sables et de boues calcaires dans le lagon peuvent donner l'impression que l'île est en train de se combler. Ce sont au contraire les preuves d'une altération active. Comme la plupart des îles coralliennes basses, le destin de l'île Europa est de se dissoudre et de s'enfoncer pour redevenir un atoll, qui pourrait ressembler un jour à celui de Bassas da India[12].

Climat

L'île est caractérisée par un climat semi-aride et un régime général d'alizés de sud-est. La station météorologique de l'île Europa dispose de relevés continus depuis 1951. Les précipitations moyennes annuelles sont faibles (540 mm/an) et concentrées pendant la saison des pluies, de novembre à mai, le plus souvent sous forme d'épisodes violents, qui peuvent être orageux ou cycloniques. Les températures mensuelles moyennes varient de 22,0 °C à 28,2 °C[16], mais il arrive fréquemment que la température instantanée dépasse 30 °C. À l'inverse, pendant la saison sèche, elle peut ponctuellement descendre aux alentours de 10 °C. On peut observer l'apparition de brumes et brouillards en fin de nuit entre juin et septembre[17].

Les températures moyennes sont[16] :

| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| minimales (°C) | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |

| maximales (°C) | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 |

Ecosystème

À l'instar de l'atoll d'Aldabra, l'île Europa constitue un sanctuaire majeur de nature préservée de l'ouest de l'océan Indien[18] et notamment une ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux) de premier plan[19].

Faune

L'île accueille d'importantes colonies de reproduction d'espèces d'oiseaux marins, les premières ou les secondes de l'océan Indien par la taille des populations pour les fous à pieds rouges, les sternes fuligineuses, les frégates ariel, les frégates du Pacifique et les pailles en queue à brins rouges.

En tout, treize espèces d'oiseaux différentes se reproduisent à l'île Europa[20]. Outre celles déjà citées, d'autres espèces liées au milieu marin nichent sur l'île : des sternes caspiennes, des aigrettes dimorphes, des crabiers blancs malgaches et un petit groupe de puffins d'Audubon. Il faut aussi compter parmi les treize espèces nicheuses, trois espèces indigènes terrestres, le Corbeau pie, la Chouette effraie et une sous-espèce endémique de l'Oiseau-lunettes de Madagascar Zosterops maderaspatanus voeltzkowi.

L'île Europa est également une île accueillante pour de nombreux oiseaux migrateurs. Certaines espèces comme le Tournepierre à collier sont des hivernants réguliers, familiers du platier corallien. D'autres ne font que passer, y faisant une escale privilégiée ; il arrive ainsi parfois que le lagon de l'île Europa soit investi par des troupes de flamants roses[21].

C'est aussi l'un des lieux de ponte les plus importants au niveau mondial des tortues vertes. Il est ainsi estimé que selon les années et l'état général des courants océaniques, entre 2 000 et 11 000 tortues femelles viennent pondre pendant la période principale de reproduction, de novembre à janvier, sur les plages de l'île Europa[22]. Le nombre de naissances est évalué entre 700 000 et 2 400 000 par an[23]. La population de tortues marines de l'île Europa est même en progression, avec un taux de croissance annuel moyen de 3 % entre 1983 et 2007[24].

Les jeunes tortues sont dès leur naissance confrontées à l'un de leurs principaux prédateurs : les frégates. En bandes, elles sillonnent le ciel et surveillent les plages de l'île. Habituellement, les éclosions des tortues – qui sont déclenchées par une baisse de la température – se produisent la nuit, ce qui permet aux nouveau-nés de rejoindre la mer sans être attaqués. Il suffit toutefois que l'air se refroidisse brusquement, à l'approche du soir ou au passage de nuages, pour que les tortues sortent de leur nid. S'il fait encore jour, elles n'ont quasiment aucune chance de rejoindre la mer avant l'arrivée des prédateurs[25].

L'île Europa possède dans les parties nord du lagon et du platier récifal quelques rares herbiers sous-marins peu étendus, formés par des plantes des genres Halodule et Thalassodendron[26]. Le fond sableux du lagon est quant à lui colonisé par une végétation discrète et clairsemée d'Halophila ovalis dont on peut constater qu'elle est régulièrement broutée[27]. Outre le fait que les jeunes tortues vertes ont un régime alimentaire qui n'est pas strictement herbivore, ces ressources de pâturage leur permettent de se développer à l'abri dans le lagon et la mangrove. Mais la production des herbiers demeure bien insuffisante pour assurer la subsistance des tortues reproductrices qui doivent donc nécessairement migrer pour pouvoir s'alimenter et constituer des réserves.

Une étude scientifique publiée en 2007[28] a montré, par étude de l'ADN mitochondrial, que la population de tortues vertes de l'île Europa appartenait à un groupe génétiquement différencié de ceux des autres îles du sud-ouest de l'océan Indien. La ségrégation pourrait être liée aux courants marins qui entraînent les juvéniles de l'île Europa vers le sud de l'Afrique. Les mêmes scientifiques de l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) ont programmé une autre mission à l'île Europa en : comprendre comment les tortues, qui parcourent chaque année des centaines de kilomètres entre leur habitat et le lieu de ponte, s'orientent en pleine mer. Ce serait résoudre l'une des grandes énigmes de la nature.

La présence de la tortue imbriquée est fréquemment signalée dans les eaux de l'île Europa. Elle se tient notamment dans les exutoires de reflux de marée qui forment de véritables petits torrents d'eaux vives où se développent des colonies d'anémones de mer dont les tortues imbriquées peuvent se nourrir[29]. Cependant, les études scientifiques ne mentionnent pas de sites de ponte (alors que la reproduction de cette espèce est attestée à l'île Juan de Nova)[30].

Les deux seules espèces de mammifères présentes sur l'île Europa sont celles que l'homme y a introduites : les rats de l'espèce Rattus rattus, probablement amenés par les premiers navigateurs ayant abordé l'île, et les chèvres, des animaux au pelage noir dont l'effectif est de quelques centaines. En mer, les mammifères marins ne sont guère abondants. Des baleines à bosse ont parfois été signalées dans les parages[31]. Un cadavre de dugong a été trouvé dans le lagon en 1950[32] mais l'espèce n'y a jamais été vue vivante.

Les seuls vertébrés uniquement terrestres indigènes de l'île sont des lézards. Au moins trois espèces ont été à ce jour identifiées comme telles, deux scinques, Mabuya infralineata qui est endémique de l'île[33] et Cryptoblepharus boutonii représenté par la sous-espèce Cryptoblepharus boutonii ssp. bitaeniatus qui est également spécifique à l'île Europa[34], et un gecko, Lygodactylus verticillatus[34]. Une ou plusieurs espèces de geckos nocturnes du genre Hemidactylus[35] sont également présentes, ayant été très probablement introduites involontairement par l'homme.

En période chaude et humide, l'île est infestée, du coucher du soleil à l'aurore, de moustiques appartenant à l'espèce Ochlerotatus fryeri[36]. La présence massive d'Eretmapodites plioleucus a également été signalée lors d'observations entomologiques en 1923 et 1948 mais n'a pas été confirmée récemment[36].

Il existe également, le long des plages, une importante population de Bernard l'ermite terrestres (Coenobita perlatus[37]).

Le pourtour de l'ile est peuplé de coraux[38].

Flore

L'île est couverte par diverses formations végétales[13] - [14]. Celles-ci correspondent dans leur ensemble à une végétation naturelle dans un bon état de conservation.

Au nord de l'île, s'étend une forêt sèche à euphorbes arborescentes (Euphorbia stenoclada) alors que sur les bordures du lagon s'est développée une mangrove dense de palétuviers (Avicennia marina, Rhizophora mucronata, Ceriops tagal, Bruguiera gymnorhiza).

La partie centrale est couverte d'une steppe salée dominée par les touffes d'une graminée à tiges très raides (Sclerodactylon macrostachyum). En marge de la mangrove ainsi que dans de petites dépressions apparaissent des sansouïres à salicornes (Salsola littoralis) et à pourpiers (Sesuvium portulacastrum).

Des broussailles occupent le tour de l'île et partent à l'assaut des dunes littorales : l'arina (Psiadia altissima) est l'espèce la plus courante, alors que les bois matelots (Pemphis acidula, Suriana maritima) se trouvent plutôt à proximité du rivage. En outre, quelques filaos (Casuarina equisetifolia), dont on ne sait s'ils se sont installés naturellement ou ont été volontairement introduits, parsèment les bordures de plage. Diverses espèces (cocotiers, etc.) ont aussi été plantées sporadiquement par les occupants occasionnels de l'île.

Les seules zones de végétation réellement transformées correspondent aux plantations de sisal (Agave sisalana) créées au nord de l'île lors des tentatives de colonisation du début du XXe siècle.

Règlements et statuts de protection

En 1975, un arrêté du préfet de La Réunion, en tant que délégué du Gouvernement pour les îles Éparses de l'océan Indien, a déclaré celles-ci « réserves naturelles[39] ». Cette appellation ne correspond pas au statut de Réserves naturelles actuellement défini par le code de l'environnement et par le code rural, mais cet arrêté, toujours valide[40], permet néanmoins de s'opposer légalement à toutes déprédations de la nature.

Depuis 1977, le code forestier est aussi rendu applicable à l'île Europa ainsi que dans les autres îles Éparses de l'océan Indien dans les mêmes conditions juridiques qu'à La Réunion[41]. Dans la pratique, cette disposition établit l'interdiction de tout nouveau défrichement. Pour le reste, la plupart des dispositions du code forestier restent en fait sans objet compte tenu de la singularité des milieux naturels et de l'absence de notion de propriété foncière sur l'île.

De manière principale, les pouvoirs d'administration dont disposait le délégué du Gouvernement et dont dispose plus encore aujourd'hui le préfet des TAAF, leur ont permis et leur permettent de réglementer et de contrôler strictement l'accès à l'île et les conditions de cet accès.

Une réflexion sur le classement en réserve naturelle des îles Éparses de l'océan Indien a été lancée en 2002 par le ministère de l'Environnement[14]. Depuis lors, le statut de rattachement des îles ayant été modernisé, le choix du cadre réglementaire le mieux adapté pour la protection des espèces et des écosystèmes de l'île Europa n'est pas déterminé.

En juin 2009, le Grenelle de la mer a demandé le classement en réserve naturelle de l'île avant la fin 2010 (dans le cadre de l’application de la convention TAAF-Agence des aires marines protégées) et une « stratégie de mise en place de réserves naturelles dans les îles Éparses » en 2011[42]. Le , l'île Europa, en raison de l'intérêt de ses zones humides, devient un site Ramsar[43]. Le projet de classement en réserve naturelle nationale, déposé le est toujours en cours d'étude en 2014[44] - [45].

Histoire

Découverte

La connaissance de l'existence de l'île est probablement ancienne, mais imprécise et confondue avec celle de l'atoll de Bassas da India, confusion redoutable en raison du risque de naufrage que constituent des îles aussi plates sur l'horizon. En 1764, le Norfolk établit ainsi une description juste de l'île mais sous le nom erroné de Bassas da India[46].

Ce n'est que le que le navire britannique Europa reconnut et positionna clairement l'île. Elle fut ultérieurement baptisée du nom de ce navire, en 1825, par le cartographe anglais William Owen (1774-1857)[47].

Tentatives de colonisation

À plusieurs reprises, l'île Europa fut l'objet de tentatives de colonisation, toutes infructueuses et toutes très peu documentées. Vers 1860, c'est un Français dénommé de Rosiers qui vint s'y installer en provenance de Tuléar. On ne sait rien de son activité, ni de la durée de sa présence mais les animaux domestiques qu'il avait emmenés retournèrent à l'état sauvage. Les lapins ne furent plus vus après 1948[48] ; les poules subsistèrent plus d'un siècle mais finirent également par disparaître. Les quelques centaines de chèvres noires qui parcourent encore aujourd'hui l'île proviendraient aussi de son cheptel, à moins que ce ne fussent des animaux laissés antérieurement par des navigateurs[49].

D'autres essais d'implantation humaine eurent lieu au début du XXe siècle dont au moins deux se terminèrent en tragédies. La présence d'une petite colonie est ainsi attestée en 1903. L'aventure prit fin par manque d'eau douce. Ceux qui tentèrent de quitter l'île en pirogue périrent noyés, les autres furent recueillis et ramenés à Tuléar. Vers 1910, deux couples dont les hommes auraient été des Seychellois et trois employés malgaches vécurent dans l'île. Au retour d'un voyage à Madagascar, les deux colons auraient exécuté les trois employés, accusés d'avoir violenté les femmes. Ces dernières moururent également durant la même période, en , sans que l'on sache ni la chronologie des faits, ni la cause des décès. Leurs cinq tombes sont présentes dans le petit cimetière de l'île Europa[50].

Il y aurait eu encore de nouveaux occupants dans l'île entre 1910 et 1923, mais à l'époque elle était aussi assidûment fréquentée par des pêcheurs qui chassaient les tortues, notamment les tortues imbriquées, pour l'écaille de leurs carapaces, qui collectaient les œufs de tortues et qui ramassaient les huîtres à nacre (genre Pinctada)[51].

Il subsiste de ces diverses périodes d'essais d'exploitation quelques vestiges de constructions en pierres au nord de l'île, un petit cimetière de huit tombes et une plantation de sisal dessinant une large cicatrice géométrique au cœur de la forêt d'euphorbes. Mais on ne sait pas à qui précisément attribuer ces différentes empreintes de présence humaine[51].

Après la Seconde Guerre mondiale, l'intérêt d'un établissement permanent sur l'île fut ravivé par le développement des transports aériens et la nécessité de disposer d'un réseau mondial d'observation météorologique plus dense, en particulier pour couvrir les vastes zones océaniques. Au début des années 1950, la France entreprit donc de créer des stations sur les îles inhabitées qu'elle possédait, de l'archipel des Kerguelen aux îles Éparses de l'océan Indien, affirmant du même coup une présence stratégique dans l'océan Indien. Sur l'île Europa, la première mission météorologique débarqua sous la direction de Serge Frolow le dans des conditions de grande précarité[52].

Dès la fin de la même année, la construction d'une piste d'aviation sommaire débuta et avant même qu'elle fût parfaitement achevée, un avion, un AAC.1 Toucan de l'Armée française, atterrit pour la première fois sur l'île Europa le [53]. La piste était cependant située en zone inondable, dans la plaine steppique du sud de l'île. Elle fut déplacée une première fois, mais insuffisamment, avant de trouver, moyennant un défrichement dans la forêt d'euphorbes, son emplacement actuel et définitif au nord-ouest en [54].

À la suite des troubles qui débutèrent à Madagascar en 1972, le nouveau pouvoir malgache réaffirma sa revendication territoriale sur les îles Éparses de l'océan Indien. La France décida alors de renforcer son dispositif de présence militaire dans la zone[55] et installa en 1973 sur l'île Europa comme sur les autres îles françaises du canal du Mozambique un petit détachement militaire dont la présence perdure encore aujourd'hui alors que la station météorologique est maintenant automatisée.

Statut et revendication malgache

Par la loi d'annexion de Madagascar du [56], l'île Europa devint également une possession française. L'implantation du pavillon français ne fut cependant notifiée que le [57].

Durant la période d'occupation coloniale de Madagascar par la France, le rattachement administratif de l'île Europa fut modifié à plusieurs reprises. Il se rapportait parfois à des régions bien éloignées de l'île : province de Tananarive en 1921, province de Maintirano en 1930, district de Nosy Be en 1932 et enfin district de Tuléar en 1949[58].

Peu avant que Madagascar recouvre en son indépendance, le Gouvernement français décréta unilatéralement le le détachement des îles Éparses de l'océan Indien en plaçant directement « les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India sous l'autorité du ministre chargé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer[59] », qui en confia ensuite en l'administration au délégué du Gouvernement de la République, en la personne du préfet de la Réunion. Il s'agissait notamment pour la France, comme l'affirmait le président De Gaulle, de préserver des positions stratégiques et de conserver des sites potentiellement utilisables pour les essais nucléaires français[60].

À partir de 2005, la fonction de délégué du gouvernement pour les îles Éparses de l'océan Indien est confiée au préfet des Terres australes et antarctiques françaises. Puis, en [61], les îles Éparses de l'océan Indien dont Europa, sont alors pleinement incorporées à cette collectivité d'outre-mer pour en former le cinquième district.

La République malgache continue cependant à revendiquer la souveraineté sur les îles Éparses[62], l'enjeu principal étant celui de l'exploitation de la zone économique exclusive (ZEE) : 127 300 km2 pour l'île Europa[63].

La France exerce des droits souverains sur les espaces maritimes adjacents à l'île, afin d'assurer la protection d'une biodiversité riche, des biens culturels et naturels ainsi que des ressources économiques dont elle a la responsabilité[64].

En , le président de la République française, Emmanuel Macron, se montre disposé à « un dialogue pour aboutir à une solution commune » par la mise en place d'une commission mixte avec Madagascar, sans avoir recours à une juridiction internationale[65]. Le , deux délégations se rencontrent à Tananarive pour engager des discussions préparatoires, dans le cadre d'une commission mixte lancée en par les présidents français et malgache. Le processus était censé parvenir à un accord pour , date du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar[66], mais il n'a pas abouti[67].

Présence humaine

L'île n'a pas de résidents permanents et ne possède pas d'activité économique.

Les hommes et femmes qui y séjournent dans le cadre de missions civiles ou militaires n'y effectuent que de courts passages. Malgré l'ensoleillement, la vie y est assez austère. Les nuées de moustiques qui sortent la nuit constituent une gêne difficile à supporter.

Le détachement armé, qui relève du commandement des Forces armées de la zone sud de l'océan Indien, comprend quatorze militaires français du 2e RPIMa, basé à Saint-Pierre de la Réunion. Un sous-officier de la Gendarmerie nationale accompagne ce détachement et représente l'autorité administrative française. La relève est effectuée tous les 30 à 45 jours par Casa grâce à la piste enherbée d'une longueur de 1 350 m construite en 1973. La liaison satellite est assurée quotidiennement avec la base de Saint-Denis de la Réunion. Une permanence radiotélégraphique est également maintenue avec la caserne de Saint-Pierre. Le ravitaillement en vivres, eau douce, carburant et matériel, est régulièrement assuré par le Batral La Grandière, lors de sa tournée des Îles Éparses[68]. Un champ de tir a été aménagé en bord de mer pour l'entrainement.

Pour assurer leurs loisirs, les gendarmes et militaires qui se sont succédé sur l'île ont aménagé divers petits équipements parmi lesquels un terrain de football en sable et un terrain de volley. Ils peuvent également pratiquer le tennis de table et bénéficient de la réception de la télévision par satellite. Bien que l'île comprenne quatre plages principales (au nord, la plage de la Station météo et celle du Lagon, au sud, le cimetière de Tortues et à l'ouest, la baie des Congres), celles-ci sont d'abord des espaces de ponte pour les tortues. La plongée sur le récif est parfois pratiquée mais elle reste risquée en raison des très nombreux requins. La présence à terre d'un réseau de pistes permet de s'adonner à la marche, à la course à pied ou au VTT.

Depuis que la station météorologique a été automatisée dans les années 1980, les techniciens de Météo-France ne fréquentent plus l'île que pour assurer la maintenance des appareils et n'y séjournent généralement que le temps d'une relève militaire. Dans des conditions similaires, les techniciens du service des phares et balises assurent l'entretien et la réparation du phare de l'île, un pylône de 18 mètres qui émet un flash lumineux blanc toutes les 5 secondes[69].

Des missions scientifiques se rendent occasionnellement sur l'île Europa[70], notamment pour l'étude des oiseaux marins[71], des tortues, ainsi que de la flore et de la végétation[72].

Activités économiques

La pêche aux thonidés à la senne tournante est autorisée dans les zones économiques exclusives[Note 1] des îles Éparses de l'océan Indien dans le cadre d'autorisations délivrées par arrêté du préfet administrateur des TAAF. La mer territoriale[Note 2] est cependant entièrement exclue et la pêche y est totalement interdite.

Les autorisations délivrées pour la campagne 2007[73] considèrent la ZEE des îles Éparses dans sa globalité sans distinguer de zones de pêche île par île. Ces autorisations ne fixent pour l'instant pas de quota. Les navires autorisés battent pavillon seychellois ou espagnol.

Témoins des anciennes activités de pêche autour de l'île Europa et de la dangerosité des abords de l'île, plusieurs épaves parsèment le littoral. La plus facilement observable se situe à proximité de la station météo. Au sud, les restes du crevettier réunionnais Mahavel (l'ex-langoustier Folgor), échoué en , laissent apercevoir moteur et hélices rongés par la rouille. À proximité, l'imposante proue de ce même bateau reste debout sur le sable.

Dans la culture

Le roman L'Ophélia, roman d'un naufrage (1922), de Marius-Ary Leblond, se déroule entièrement sur une île à guano fictive du canal du Mozambique, José d'Aréna, à laquelle son exploitant compare l'île Europa. Au chapitre sixième, le Capitaine Danel affirme en effet à un officier naufragé qu'il a recueilli : « Ah ! si vous voyiez Europa… la plus australe des îles à oiseaux ! Là, j'ai pu, sans erreur, en évaluer le nombre à 500 000 ! Pourquoi ? Parce que sur cette île le bipède humain n'a presque pas fait de dégâts… »[74].

Bien plus tard, le roman de Daniel Vaxelaire, L'Île des damnés (1999)[75], s'inspire très largement de l'aventure tragique des colons planteurs de sisal de l'île Europa au début du XXe siècle.

En 2009, dans Le Loup gris de la Désolation, second album de la série de bande dessinée Commando colonial, scénarisée par Appollo et dessinée par Brüno, les héros, des agents du Bureau central de renseignements et d'action, s'écrasent sur l'île Europa pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils rencontrent le concessionnaire de l'île, un étrange Mozambicain qui prétend vivre du commerce du coprah qu'il produit sur place. Mais ils découvrent bientôt, quoique trop tard, qu'il vit en fait de l'accord le liant à un sous-marin nazi qui y stocke de quoi se ravitailler quand nécessaire. Capturés, les deux hommes sont embarqués à bord du submersible allemand, qui finit par les conduire aux îles Kerguelen.

Notes et références

Notes

- La ZEE s'étend jusqu'à 200 milles marins soit 370 km autour des îles ou jusqu'en limite de la ZEE d'un autre État.

- La zone territoriale s'étend jusqu'à 12 milles marins autour des îles ou jusqu'en limite de la mer territoriale d'un autre État.

Références

- (fr) Commission nationale de toponymie, conseil national de l'information géographique, Pays, territoires et villes du monde juillet 2021, , 34 p. (présentation en ligne, lire en ligne), p. 14

- Commission nationale de toponymie, conseil national de l'information géographique, Pays indépendants et capitales du monde : Entités géopolitiques dépendantes au 01.06.2006, , 10 p. (lire en ligne), p. 4.

- Distances mesurées et positions repérées avec l'aide de Google Earth.

- (en) VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase : île Europa.

- TAAF : l'île Europa.

- TAAF : Bassas da India.

- (en) VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase : Bassas da India.

- MEDAD : Présentation des îles Éparses de l’océan Indien (2004).

- « Europa » (consulté le ).

- René Battistini cité dans René Delépine, L.-A. Maugé, A. Padovani, Observations écologiques et climatologiques dans les îles Europa, Glorieuses, Tromelin, 1973, p. 87.

- René Battistini, Paléogéographie et variété des milieux naturels à Madagascar et dans les îles, 1996, p. 13.

- René Delépine, L.-A. Maugé, A. Padovani, Observations écologiques et climatologiques dans les îles Europa, Glorieuses, Tromelin, 1973, pp. 87-88.

- René Delépine, L.-A. Maugé, A. Padovani, Observations écologiques et climatologiques dans les îles Europa, Glorieuses, Tromelin, 1973.

- Caceres 2003.

- « État des milieux des Iles Eparses de l’océan Indien », Ministère français de l'Ecologie, (consulté le ).

- « Normales et records pour la période 1981-2010 à île Europa, station des Rosiers », Infoclimat.fr (consulté le ).

- Caceres 2003, p. 32 (synthèse de présentation climatique établie d'après les données de Météo France et le rapport d'observations écologiques et climatologiques de Delépine et al. de 1976).

- Pole-Relais Zones Humides Tropicales, « Le lagon d'Europa », sur pole-tropical.org (consulté le ).

- (en) BirdLife International, Sites - Important Bird Areas (IBAs) : RE012 Europa.

- Caceres 2003, p. 63-65.

- Caceres 2003, p. annexe 5.2..

- Le Gall et al. 1986.

- Caceres 2003, p. 86, citant Le Gall et al. (1985)..

- Réseau d'information sur les tortues marines d'outre-mer : étude Ifremer / Kélonia, interview de Jérôme Bourgea.

- La tortue verte de l'océan Indien sur le site Futura Sciences.com.

- René Delépine, L.-A. Maugé, A. Padovani, Observations écologiques et climatologiques dans les îles Europa, Glorieuses, Tromelin.

- Serge Montagnan, Emmanuel Pons, Thierry Portafaix, La mangrove mystérieuse d'Europa, Kélonia / Université de La Réunion, 28 min - 2007.

- (en) Bourjea J. et al., Phylogeography of the green turtle, Chelonia mydas, in the Southwest Indian Ocean, IFREMER, (2007).

- Serge Montagnan, Emmanuel Pons, Thierry Portafaix, La mangrove mystérieuse d'Europa, Kélonia / Université de La Réunion, 6-8 min et 23 min 30 s-26 min 30 s.

- Caceres 2003, p. 86-87.

- Caceres 2003, p. 92.

- Hoarau 2002, p. 51.

- Espèce reconnue et décrite par A. Voeltzkow en 1903-1905 comme la sous-espèce Mabuya comorensis ssp. infralineata, passée au rang d'espèce par Brygoo en 1981.

- Caceres 2003, p. 58.

- Sarah Caceres (2002) répertorie Hemidactylus gardineri (nom d'espèce non valide probablement pris comme synonyme d'Hemidactylus mercatorius) en se référant à Brygoo (1964)(p. 65), alors que le rapport de l'UICN (2003) ainsi que les fiches d'espèces de Triplov.com Herpetologia font mention de la présence d'Hemidactylus mabouia, le gecko gris des jardins.

- R. Girod & G. Le Goff, Inventaire actualisé des moustiques (Diptera : Culicidae) des îlots français de Europa, Juan-de-Nova et Grande-Glorieuse (Canal du Mozambique, océan Indien).

- Michèle Dechancé, Sur une collection de crustacés paguridés de Madagascar et des Comores, p. 29 - nota : recensé par erreur dans le rapport de Sarah Caceres comme Coenobita rugosus.

- Jean-Louis Guébourg, Petites îles et archipels de l'océan Indien, Paris, Éditions Karthala, , 526 p. (ISBN 2-84586-823-5 et 978-2-84586-823-6, OCLC 470725186, lire en ligne), p. 102.

- Arrêté no 13/DG/101 du 18/11/1975.

- TAAF : Promulgation de la loi de rattachement des îles Éparses aux Taaf.

- Article 32 de la loi no 77-618 du 16/06/1977 parue au Journal officiel de la République française du 17/06/1977 et décret no 79-430 du 31/05/1979 paru au Journal officiel de la République française du 02/06/1979.

- Rapport du groupe I intitulé « La délicate rencontre entre la terre et la mer » Voir chapitre "Ambition III : Protection " ; page 24/114.

- (en) « Ile d'Europa », sur Service d’information sur les Sites Ramsar (consulté le ).

- inpn.mnhn.fr Inventaire national du patrimoine naturel : FR7200042 - Ile d’Europa.

- taaf.fr La lettre des TAAF avril 2012 - octobre 2012.

- Hoarau 2002, p. 207.

- (en) Narrative of the voyages to explore the shores of Africa, Arabia and Madagascar performed in H.M. Ships Leven and Baraccouta under the direction of Captain W.F.W. Owen, R.N., Volume 1, éditeur J.&J. Harper, New York, 1833, pp. 130-131.

- Hoarau 2002, p. 208.

- Caceres 2003, p. 13 et 97.

- Hoarau 2002, p. 40-41 et 210.

- Hoarau 2002, p. 208-210.

- Hoarau 2002, p. 16-22.

- Hoarau 2002, p. 54-58.

- M. Malick Notes sur les îles françaises de l'océan Indien (1973).

- Jean-Marc Balencie, Institut de Stratégie Comparée Le renforcement de la présence navale française en océan Indien au début des années 1970 (2005).

- Loi du 6 août 1896, article unique : « Est déclarée colonie française l'île de Madagascar avec les îles qui en dépendent », Journal Officiel de la République française du 8 août 1896.

- Journal Officiel de la République française du 31 octobre 1897 : « En exécution de la loi du 6 août 1896, notifiée aux puissances et déclarant colonies françaises Madagascar et ses dépendances, le pavillon français a été planté sur les îles Juan de Nova, Basas da India et Europa situées dans le canal du Mozambique. ».

- Caceres 2003, p. 13 qui cite A. Oraison, À propos du différend franco-malgache sur les îles Éparses dans le canal du Mozambique, 1981.

- Décret no 60-555 du paru au Journal officiel de la République française du 14 juin 1960 (document consultable en fac-similé sur le site Legifrance).

- Note de De Gaulle à Jacques Foccart du : "Je mets en garde le Quai d'Orsay pour n'importe quelle emprise de Madagascar sur les îles et îlots français avoisinants. Cela ne se justifie d'aucune manière et risque d'entraîner des inconvénients. Les îles et îlots peuvent revêtir pour nous une importance réelle, notamment en ce qui concerne nos expériences atomiques. Je n'approuve donc pas qu'on introduise Madagascar en quoi que ce soit qui se passe dans ces îles, notamment en ce qui concerne la météo". propos cités par Pierre Caminade in Comores-Mayotte: une histoire néocoloniale, Marseille, Éditions Agone, 2003, page 26.

- Loi no 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

- Résolution 34/91 de l'assemblée générale des Nations Unies (99e séance plénière, 12 décembre 1979).

- Îles Éparses : Europa, sur le site des TAAF.

- Cols bleus, le magazine de la Marine Nationale no 3023 du 23 novembre 2013 pages 4 et 5.

- « La restitution par la France des îles Éparses à Madagascar, "un enjeu d'identité nationale" », sur france24.com, 1 juin 2019, mis à jour le 2 juin 2019 (consulté le )

- Isabelle Labeyrie, « Îles Éparses : reprise des discussions entre Madagascar et la France », sur franceinfo.fr, .

- « Restitution des îles Eparses par la France : "Nous ne nous laisserons pas faire", clament les Malgaches », sur Franceinfo, (consulté le )

- BATRAL La Grandière sur le site NetMarine.net.

- (en) Lighthouse explorer :Île Europa Light.

- parismatch.com Les Éparses : Les cailloux oubliés de la République.

- stat.auckland.ac.nz Mission Scientifique sur l’Ile Europa (7 novembre 2008 – 6 janvier 2009).

- ileseparses.cbnm.org Actions du CBM dans les îles Éparses.

- TAAF : Journal officiel des TAAF du premier trimestre 2007 et Journal officiel des TAAF du deuxième trimestre 2007.

- Marius-Ary Leblond, L'Ophélia : roman d'un naufrage, Éditions L'Ancre de marine, 2005, p. 47.

- Daniel Vaxelaire, L'île des damnés, collection Gulliver, Flammarion, 1999, (ISBN 2-08-067755-1).

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- [Caceres 2003] Sarah Caceres, Étude préalable pour le classement en réserve naturelle des îles Éparses, mémoire de DESS Sciences et Gestion de l’Environnement tropical, Saint-Denis, DIREN Réunion / Laboratoire d'écologie marine de l'Université de La Réunion, (lire en ligne).

- R. Delépine, L.-A. Maugé et A. Padovani, « Observations écologiques et climatologiques dans les îles Europa, Glorieuses et Tromelin », Travaux et documents de l’ORSTOM, no 47, , p. 81-112 (lire en ligne)

- [Hoarau 2002] Alain Hoarau, Les îles éparses, histoire et découverte, Sainte-Marie, Azalées Éditions, (ISBN 2-913158-69-2).

- [Le Gall et al. 1986] J.-Y. Le Gall, P. Bosc, D. Chatrai et M. Taquet, « Estimation du nombre de tortues vertes femelles adultes (Chelonia mydas) par saison de ponte à Tromelin et Europa (océan Indien) (1973-1985) », Océanographie tropicale, vol. 1, no 21, , p. 3-22 (ISSN 0245-9418, lire en ligne).

- M. Lecorre, « L'île Europa : un sanctuaire de la nature dans le canal du Mozambique », Le Courrier de la Nature, no 169, , p. 18-23 (ISSN 0011-0477)

- D. Serafini, La jungle de corail, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. « les aventures de l'équipe Cousteau en bandes dessinées », (ISBN 978-2-221-07874-7)

- J. Stevens, Voyages dans l'abîme, Paris, Arthaud,

Documentaires

- Le Destin des Tortues de Mer, réalisé par Jacques-Yves Cousteau, production Sony Music Vidéo, collection Cousteau, ses plus beaux documentaires, film de 49 min, 1967.

- Europa, l'île sauvage, réalisé par Rémy Tézier, production Tec-Tec Production (île de La Réunion), collection les Îles oubliées, film de 52 min, 2003.

- La Mangrove Mystérieuse d'Europa, réalisé par Serge Montagnan, Emmanuel Pons et Thierry Portafaix, production Kélonia / Université de La Réunion, distribué par le CERIMES, film DVD de 28 min, 2007.

- Au nom des 3 couleurs, réalisé par Chantal Richard, production Agat Films & Cie, 90 min, 2009.

Liens externes

- (en) Southern Africa: Islands about half-way between southern Madagascar and southern Mozambique sur le site de World Wildlife Fund (WWF)

- Europa sur le site officiel des TAAF

- Ressources relatives à la géographie :