Île Juan de Nova

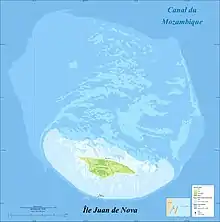

L’île Juan de Nova[2] est une île de l'océan Indien. Située dans le canal du Mozambique, c'est un territoire français revendiqué par la République de Madagascar. D'une superficie de 4,8 km2, elle est plate et entourée d’une grande barrière de corail. Elle tient son nom de João da Nova, le navigateur galicien qui la découvrit. Une ligne de chemin de fer y fut construite pour transporter le guano. Elle n’est aujourd'hui plus utilisée. L’île n’offre aucun port, mais possède une piste d’aviation de 1,2 km de long.

| Île Juan de Nova | ||||

.jpg.webp) Vue aérienne de l'île Juan de Nova avec la barrière et les récifs coralliens qui l'entourent. | ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Revendication par | ||||

| Localisation | Canal du Mozambique (Océan Indien) | |||

| Coordonnées | 17° 03′ 16″ S, 42° 43′ 30″ E | |||

| Superficie | 4,80 km2 | |||

| Côtes | 12,30 km | |||

| Administration | ||||

| Territoire d'outre-mer | ||||

| District | Îles Éparses de l'océan Indien | |||

| Démographie | ||||

| Population | Aucun habitant | |||

| Autres informations | ||||

| Découverte | 1501[1] | |||

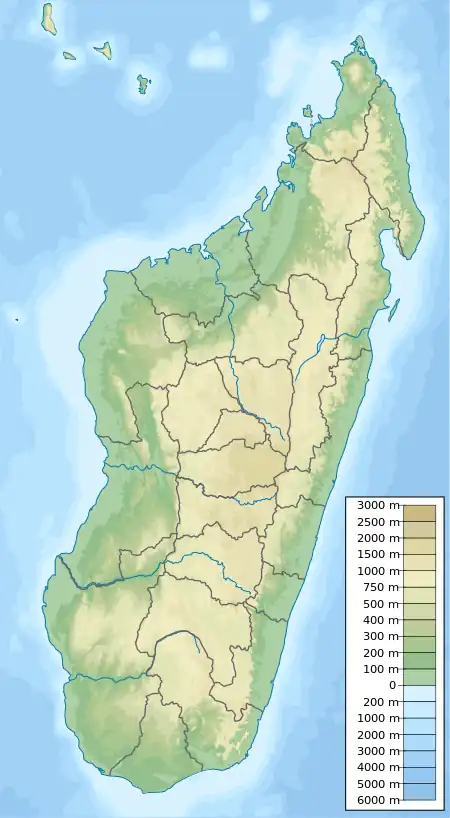

| Géolocalisation sur la carte : Madagascar

Géolocalisation sur la carte : Afrique

Géolocalisation sur la carte : océan Indien

| ||||

| Île en France | ||||

L’île est parfois appelée « île Jean-de-Noves », pour montrer qu'elle est une possession française. Cette dénomination se trouvait dans les atlas des années 1970 (lors de l’indépendance de Madagascar). Pour la distinguer du nom de personne, l’Insee utilise maintenant des traits d’union dans sa dénomination dans le Code officiel géographique (COG, révision 2008 amendée pour tenir compte du nouveau statut des TAAF dont l’île fait maintenant partie).

Géographie

L'île de Juan de Nova[3] est située dans le canal du Mozambique en position excentrique vers les côtes malgaches, à 140 km de Tambohorano, à 207 km à l'ouest-sud-ouest du Tanjona Vilanandro et 288 km des côtes africaines.

L'île s'est construite au sommet d'un promontoire sous-marin à partir d'un récif corallien qui a fini par émerger pour former une île recouverte de sable issu du démantèlement du récif par les courants marins. Ils sont ensuite transportés sur les terres par les vents dominants sud - sud-ouest pour former des dunes d'une dizaine de mètres de hauteur et qui constituent les « sommets » les plus élevés de l'île.

La côte sud-ouest est ceinturée par une barrière corallienne qui empêche tout débarquement tandis que la côte Nord-Est est constituée d'un lagon complètement ensablé et émergé à marée basse. Elle est traversée par la seule passe permettant l'accès à l'île.

L'approche difficile de l'île a provoqué l'échouage de nombreux navires dont persistent certaines épaves comme celle du Tottenham (surnommé le Charbonnier), échoué en 1911 sur la côte Sud-Ouest.

La longueur de l'île entre les pointes est et ouest est de 6 km pour 1 700 m de largeur, soit une superficie d'environ 500 hectares. L'atoll tout entier présente une circonférence de 30 km mais l'atoll est entouré d'une zone économique exclusive de 61 050 km2.

Climat

L'île est caractérisée par deux saisons au cours de l'année :

| période | température | précipitation | humidité | |

|---|---|---|---|---|

| Saison fraîche | avril à novembre | 28,4 °C (avril) à 25 °C (août) | 1,9 mm à 39,6 mm | 79 % à 66 % |

| Saison des pluies | décembre à mars | stable : 28,4 °C - 28,5 °C | 100,7 mm à 275,8 mm | 80 % (décembre) à 83 % (février) |

Histoire

Découverte de l'île (1501)

L'île est découverte en 1501[1] lors de la traversée du canal du Mozambique par le capitaine portugais João da Nova qui commande la troisième expédition portugaise vers l'Inde. Il la nomme Galega ou Agalega (la Galicienne) en référence à sa nationalité. L'île changera ensuite de nom : Johan de Nova sur la carte de Pilestrima (1519), Joa de Nova (Mercator, 1569), San-Christophoro (Ortelius, 1570), Saint-Christophe (Lislet Geoffroy). Elle recevra son appellation définitive par William Fitzwilliam Owen qui la nomme Juan de Nova[4]. Elle semble avoir été parfois confondue avec l'île Bassas da India[5] (qui peut être submergée à marée haute)

Bien que située sur la route des épices, l'île ne présente alors aucun intérêt pour les puissances coloniales en raison de sa taille très réduite et de l'absence d'atouts en termes d'escale. Il est cependant probable qu'elle ait pu servir de refuge pour des pirates comme Olivier Le Vasseur surnommé La Buse.

Acquisition par la France (1896-1897)

En l'absence de présence étrangère permanente, l'empire colonial français rattache l'île ainsi que celle d'Europa et de Bassas da India par la loi du [6] avant d'être officiellement sous souveraineté française par la mise en place du pavillon à la suite de l'acte du [1].

Exploitation des ressources (1923-1975)

À cette époque, seuls des pêcheurs malgaches évoluent sur l'île lors de la ponte des tortues marines mais vers 1900, la location de l'île est accordée à un Français pour un bail de 20 ans. L'exploitation du guano et des phosphates de l'île débute et la production atteint 53 000 tonnes en 1923 tandis que la cocoteraie produit 12 tonnes de coprah par an. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble des installations sont détruites afin qu'elles ne soient pas utilisées par l'ennemi et l'île sert peut-être de refuge pour les sous-marins allemands. L'activité reprendra quelques années après la guerre.

Une seconde concession est ensuite accordée le pour une durée de 15 ans à la société SOFIM (Société française des îles Malgaches), présidée par Hector Paturau, frère de Maurice Paturau (Compagnon de la Libération). Elle sera reconduite pour 25 ans le après l'indépendance de Madagascar. L'exploitation du phosphate prend alors de l'importance et de nombreux bâtiments sont construits dont une maison appelé Résidence, deux pavillons Coin de France et l'Assistant Administrateur, des hangars de stockage du phosphate et du guano, une usine de concassage, des entrepôts, des ateliers, un lavoir, les logements des ouvriers, une installation électrique fournissant l'électricité et l'eau courante. Une prison est aussi construite tandis que le cimetière est implanté au milieu des filaos. Enfin des wagonnets sur rail Decauville assurent le transport des marchandises jusqu'au wharf d'embarquement.

Les ouvriers proviennent essentiellement de l'île Maurice et des Seychelles. Les conditions de travail sont extrêmement rudes et chaque ouvrier doit extraire une tonne de phosphate par jour pour gagner 3,5 roupies. Toute marchandise s'achète à l'entrepôt et chaque manquement aux règles est puni par flagellation voire emprisonnement. Les bagarres sont fréquentes mais en , une révolte initiée par des Mauriciens oblige les responsables de l'exploitation à demander l'intervention des forces de l'ordre à Jean Vaudeville, préfet de La Réunion. Cet incident va conduire la Préfecture ainsi que les médias et la presse réunionnaise et métropolitaine à s'intéresser aux activités et aux mœurs douteuses (droit de cuissage pratiqué par l'un des contremaitres). Cela obligera le président de la SOFIM à se séparer d'une partie de son personnel.

Bien que l'exportation de la production s'effectue par bateau, une piste d'aviation est construite en 1934 à destination des concessionnaires de la Société française des îles Malgaches (SOFIM). Auparavant le , un Farman 190 piloté par l'adjudant-chef René Marchesseau et ayant à son bord le capitaine de réserve Marcel Goulette et le sergent-chef Jean-Michel Bourgeois (mécanicien) atterrit d'urgence sur l'île à la suite d'une fuite d'essence. L'avion était parti de l'aérodrome d'Ivato (Madagascar) à destination de Quelimane (Mozambique). Trois jours plus tard, le capitaine Marcel Goulette et l'adjudant-chef René Marchesseau embarquent à bord du paquebot Marechal Gallieni tandis que Bourgeois séjourne deux mois sur l'île le temps d'aménager une piste de fortune d'où l'avion redécollera le pour Tananarive. Caillol, Roux et Dodement passant à la verticale de l'île à bord de leur Farman, lanceront un message de soutien à Bourgeois. Un panneau au bout de l'actuelle piste rappelle l'événement. Plus tard, un second atterrissage est effectué par Maryse Hilsz, accompagnée de Maurice Dronne, le avec un Farman F-291 (en) qui redécolla quelques jours plus tard. En 1934, la piste est baptisée "Marcel Goulette" par René Lefèvre et Jean Assollant qui s'y posent pour l'occasion avec un SPCA 218 de la Régie malgache.

Au cours des années 1960, le cours du phosphate s'effondre et l'exploitation cesse d'être rentable. La SOFIM est finalement dissoute en 1968 et les derniers ouvriers quittent l'île en 1975. L'État français reprend alors la concession et verse une indemnité de 45 millions CFA à Hector Patureau pour les installations et le matériel.

Installation d'une station météo (1971-1973)

En 1963, une installation météorologique auxiliaire, appelée la Goulette, est installée afin d'effectuer des relevés réguliers de températures et de pressions. Mais lors de son passage sur l'île en 1971, le représentant du Service Météo constate de nombreuses irrégularités dans les relevés ainsi qu'un très mauvais gardiennage de l'île qui sont alors sous la responsabilité de Puteau. Suivant les recommandations de la Veille météorologique mondiale, une station météo de base, à service permanent est donc construite en 1973 au Sud-Ouest de l'île, en bout de piste.

Un projet de création d'un Club Méditerranée est envisagé par Gilbert Trigano, justifiant un temps le maintien d'une équipe de travailleurs sous la responsabilité de monsieur Patureau[5], mais le projet de Club Med est vite abandonné.

Présence militaire (depuis 1974)

En 1974, l'État français décide de l'installation de détachements militaires sur les îles Éparses de l'océan Indien qu'il possède dans le canal (Juan de Nova, Europa et îles Glorieuses) afin, entre autres, de répondre aux revendications territoriales de Madagascar sur ces trois territoires qui se caractérisent par une zone économique exclusive considérable. L'île abrite une petite garnison de 14 militaires du 2e RPIMa de Pierrefonds et un gendarme. Ils se sont installés dans le logement des ouvriers de la SOFIM qui est devenu le camp SEGA[7]. Le détachement militaire est ravitaillé par un Transall C-160 de l'Escadron de transport 50 Réunion (ETOM 50) depuis la base aérienne 181 tous les 45 jours. La piste d'atterrissage 10/28 (FMZJ selon la nomenclature OACI), longue de 1 300 m, est la structure de l'île la plus visible depuis le ciel. Elle est constituée de sable comprimé et de ciment et recouverte de bitume puis de sable pour limiter l'impact du soleil sur le bitume.

De nos jours, l'ensemble des installations est en ruines et seuls quelques bâtiments sont encore entretenus à l'usage des militaires ainsi que le cimetière. Convertie en une réserve naturelle qui contribue à la politique nationale de protection de la biodiversité et en particulier des récifs coralliens[8], l'île est interdite d'accès ; seuls des scientifiques (naturalistes, archéologues...) sont autorisés à venir dans le cadre de missions temporaires.

Ressources économiques

Guano

La présence d'une importante colonie aviaire sur l'île a permis le dépôt d'une importante couche de guano à la surface de l'île. Il représente la première ressource exploitée au cours du XXe siècle. Elle s'accompagne de l'implantation des premières infrastructures sur l'île et de la plantation de cocotier pour compléter les exportations. L'exploitation du guano a cessé vers 1970 à la suite de la chute des prix des phosphates.

Hydrocarbures

Un arrêté du autorise des prospections préalables d'hydrocarbures liquides ou gazeux portant sur le sous-sol marin (offshore). L'autorisation dite « APP de Juan de Nova maritime » porte sur une superficie de « 62 000 kilomètres carrés environ », au large de l'île Juan de Nova[9]. Il est complété par un arrêté du qui accorde un permis de recherche sur le champ Juan de Nova Est (Est) pour les sociétés Nighthawk Energy Plc, Jupiter Petroleum Juna de Nova Ltd et Osceola Hydrocarbons Ltd et Marex Inc., Roc Oil Company Ltd pour Juan de Nova Maritime Profond (Ouest). Les titulaires doivent par ailleurs s'engager à investir près de 100 millions de $ sur 5 ans pour les activités d'exploitation et de recherche. Néanmoins il rappelle que l'extrémité orientale du champ de prospection devra être déterminée avec Madagascar d'autant qu'en raison de leur proximité (150 km), leur ZEE ont tendance à se superposer et la légitimité des permis peut être remise en cause.

Fin , l'autorisation de forage a été renouvelée pour une durée de trois ans aux entreprises Sapetro et Marex Petroleum[10] - [11] - [12]. Les projets sont abandonnés depuis le classement de l'île en réserve naturelle en 2019.

Faune et flore

.jpg.webp)

Trois à quatre fois par an, des scientifiques débarquent à l'île Juan de Nova pour y mener des études sur les écosystèmes. L’inventaire naturaliste est bien commencé, mais celui de la biodiversité (génétique notamment) est à peine esquissé. Tout, ou presque, reste à découvrir.

Des chercheurs d'Ecomar (Laboratoire d'écologie marine) recensent et observent depuis plus de quinze ans les oiseaux marins qui tourbillonnent bruyamment au-dessus des plages de l’atoll. Ils étudient en particulier le comportement des deux millions de couples de sternes qui ont trouvé refuge à l'île Juan de Nova pour y former la plus grosse colonie de l’océan Indien. Avec les autres îles Éparses de l'océan Indien, surtout l'île Europa, cet îlot revêt une même importance majeure pour la sauvegarde de l’avifaune à l’échelle de la planète.

Pascale Chabanet de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), explore avec d’autres scientifiques les eaux marines et explique :

« les récifs de ces îles désertes et isolées comme l'île Juan de Nova sont préservés de toute pollution et de toute influence anthropique. Mais elles sont affectées par le dérèglement climatique »

Un enjeu est d’utiliser ces archives de nature relativement préservée et « primitive comme témoins et mesurer la part imputable à l’homme dans les bouleversements qui ébranlent l’équilibre de la planète. »

On observe et cherche aussi à réparer les impacts de certaines introductions par l'Homme d'espèces exogènes qui peuvent devenir « invasives », dont des moustiques culicidés tels que Aedes aegypti[13], Aedes fryeri[13], Culex sitiens[13], Culex tritaeniorhynchus[13], Mansonia uniformis[13] récemment observés sur l'île, ainsi que Aedes albopictus, espèces asiatique qui a récemment (en 30 ans, depuis les années 1980) colonisé plus de 28 pays[13] et qui peut véhiculer des arbovirus pathogènes[14]).

Administration

L'île Juan de Nova est une possession française depuis 1897. Elle a été successivement rattachée :

- à la province de Tananarive, par arrêté gouvernemental du ;

- à la province de Maintirano, par un arrêté du (aujourd'hui district de Maintirano)

- au district de Nosy Be par un arrêté du puis par le délégué du gouvernement, qui est aussi préfet de la Réunion à partir du .

Depuis le , elle est administrée par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Ce « domaine privé de l’État » fait partie d’un groupe d’îles françaises appelées « îles Éparses de l'océan Indien ». La loi no 2007-224 du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, l’île Juan de Nova fait partie (avec Bassas da India, l’île Europa, les îles Glorieuses et l’île Tromelin) des îles Éparses de l'océan Indien, le cinquième district des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), une collectivité d’outre-mer à statut spécifique (sui generis), soumise au régime d’exception législative.

La France exerce des droits souverains sur les espaces maritimes adjacents à l'île, afin d'assurer la protection d'une biodiversité riche, des biens culturels et naturels ainsi que des ressources économiques dont elle a la responsabilité[15].

Madagascar en conteste la souveraineté française une première fois en 1973, puis en 1999 et en 2019, car elle lui avait été rattachée administrativement avant 1960.

Notes et références

- « Société française des îles malgaches du Canal de Mozambique... », sur L'Express de Madagascar (consulté le )

- (fr) Commission nationale de toponymie, conseil national de l'information géographique, Pays, territoires et villes du monde juillet 2021, , 34 p. (présentation en ligne, lire en ligne), p. 15

- Commission nationale de toponymie, conseil national de l'information géographique, Pays indépendants et capitales du monde : Entités géopolitiques dépendantes au 01.06.2006, , 10 p. (lire en ligne), p. 5

- [PDF] « île Juan de Nova », sur Numibec, (consulté le ) p. 16

- Malick, M. (1976). Notes sur les îles françaises de l’océan Indien. Biologie marine et exploitation des ressources de l’océan Indien occidental, 75-80 (PDF, 7 pages).

- « Madagascar, colonisation, France », sur Digithèque de matériaux juridiques et politiques (consulté le )

- Xavier Capy et Alain Le Roy, « Juan de Nova. Mission aux îles Éparses avec l'Etom 50 », Air Fan, no 398, , p. 16-23.

- Catherine Gabrie, Amandine Eynaudi et Adrien Cheminée, Les récifs coralliens protégés de l'outre-mer français, Documentation Ifrecor, , 105 p. (lire en ligne).

- JORF no 125 du 31 mai 2005 page 9707 texte no 88 Arrêté du 23 mai 2005 accordant une autorisation de prospections préalables d'hydrocarbures liquides ou gazeux portant sur le sous-sol de la mer, ref:NOR:INDI0505222A

- Julien Sartre, « L’embarrassant pétrole français des îles Eparses », Mediapart, (lire en ligne)

- « Pétrole : deux compagnies font plier Ségolène Royal à Juan de Nova », sur lemarin.fr, (consulté le )

- Arrêté du 21 septembre 2015 prolongeant le permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dit « permis de Juan de Nova maritime profond » (Terres australes et antarctiques françaises), aux sociétés South Atlantic Petroleum JDN SAS et Marex Petroleum Corp, conjointes et solidaires

- Benedict MQ, Levine RS, Hawley WA & Lounibos LP – Spread of the Tiger: Global Risk of Invasion by the Mosquito Aedes albopictus . Vector Borne Zoonotic Dis, 2007, 7, 76-85

- Bagny, L., Freulon, M., & Delatte, H. (2009). Entomologie médicale. Bull Soc Pathol Exot, 102(3), 192-198 (PDF, 6pp).

- Cols bleus, le magazine de la Marine nationale no 3023 du 23 novembre 2013 pages 4 et 5

Voir aussi

Bibliographie

- (fr) Note, P.D.L B.H. (1921) sur la constitution géologique et la flore des îles Chesterfield, Juan de Nova, Europa et Nosy-Trozona. Bulletin économique de Madagascar, 170-176.

- (fr) Peck, D. R., Faulquier, L., Pinet, P., Jaquemet, S., & Le Corre, M. (2008). [Feral cat diet and impact on sooty terns at Juan de Nova Island, Mozambique Channel]. Animal Conservation, 11(1), 65-74.

- (fr) Oraison, A. (2001). La protection de l'environnement terrestre et marin des îles Éparses: le cas du récif de Tromelin, de l'archipel des Glorieuses et des îlots Juan de Nova, Europa et Bassas da India. Revue juridique et politique, indépendance et coopération, (1), 78-87 (résumé).

- (en) Gravier-Bonnet, N., & Bourmaud, C. A. (2007). Hydroids (Cnidaria, Hydrozoa) of coral reefs: preliminary results on community structure, species distribution and reproductive biology in Juan de Nova island (Southwest Indian Ocean). Western Indian Ocean Journal of Marine Science, 5(2), 123-132 (lien vers l'article (nécessite un login), et résumé).

- (de) Voeltzkow, A. (1897). Einleitung : Madagaskar, Juan de Nova. Aldabra. Abh. senckenb. naturforsch. Ges, 21, 1-76.

- (de) Forel, A. (1897). Ameisen aus Nossi-Bé, Majunga, Juan de Nova (Madagaskar), den Aldabra-Inseln und Sansibar. Gesammelt von Herrn Dr. A. Voeltzkow aus Berlin.

- (fr) Hoarau, A. (2002). Les îles ésparses: histoire et découverte. Azalées éditions.

- (fr) Dechancé, M. M. (1964). http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/cahiers/oceanographie/19448.pdfSur une collection de Crustacés Pagurides de Madagascar et des Comores]. Cahiers ORSTOM Oceanographie, 11, 27-45 (PDF, 19p).

- (fr) Malick, M. (1976). http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/pt5/travaux_d/29301.pdf Notes sur les îles françaises de l’océan Indien]. Biologie marine et exploitation des ressources de l’océan Indien occidental, 75-80 (PDF, 7 pages).

Article connexe

Liens externes

- Juan De Nova sur le site officiel des TAAF

- (fr) Juan de Nova, l'île de corail : film de Rémy Tézier (2004, 52 minutes)

- (fr) Juan de Nova : l'un des sites ayant servi de source à cet article