Grand requin blanc

Carcharodon carcharias

- Squalus carcharias Linnaeus, 1758

(protonyme)

VU A2bd : Vulnérable

Statut CITES

Le Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) est une espèce de requins de la famille des Lamnidae et de l'ordre des Lamniformes (et non des Carcharhiniformes car dépourvu de paupière nictitante). Il est le seul représentant actuel du genre Carcharodon.

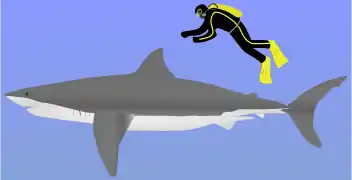

Avec une taille maximale supérieure à 6 m de long (on suppose qu'il peut atteindre une taille encore supérieure), c'est l'un des plus grands poissons prédateurs vivant actuellement dans les océans. La population des grands requins blancs a diminué de 75 % dans l’Atlantique Nord-Ouest[1].

Il est considéré comme un requin dangereux puisqu'il est responsable d'attaques contre les hommes, la grande majorité d'entre elles étant non mortelles[2]. Néanmoins, contrairement à certaines idées reçues, il n'est pas un « mangeur d'hommes » et l'homme n'est pas une proie pour lui, la plupart des attaques étant dues à une erreur d'analyse visuelle du requin. Le grand requin blanc a une alimentation très variée : pinnipèdes, poissons, tortues marines, cétacés...

Ce type de requin est connu du grand public pour avoir été le sujet du best-seller Les Dents de la mer de Peter Benchley et de son adaptation cinématographique par Steven Spielberg.

Description

Mesures

Le grand requin blanc mesure en moyenne de 4 à 6 m de long. À approximativement 26 ans, âge de sa maturité sexuelle, il mesure 3,50 à 4,10 m. Les grands requins blancs en mer Méditerranée sont plus massifs que leurs cousins océaniques. Les femelles sont matures plus tard, à environ 33 ans et mesurent alors 4 à 6 m[3].

La taille du plus grand spécimen jamais pêché a fait l'objet d'un grand nombre de débats, de conjectures et de fausses informations[4].

Pendant des décennies, le livre Guinness des records, ainsi que les travaux de nombreux ichtyologues, présentaient deux spécimens comme les plus grands jamais capturés : l'un de 11 m capturé dans les eaux sud australiennes près de Port Fairy dans les années 1870, et l'un de 11,30 m capturé au Nouveau-Brunswick, Canada dans les années 1930. Richard Ellis et John E. McCosker, dans leur livre The Great White Shark (1991), dédient un chapitre entier à ce sujet. Ils concluent que le plus grand spécimen jamais capturé et mesuré correctement devait faire 6,40 m (mesuré à plat sur le sol et non suspendu à un filin) pour 3 324 kg. Il a été pêché à Cuba en 1945. Le requin blanc de 7,13 m, capturé en 1987 à Malte, ne devait mesurer d'après les experts qu'entre 5,55 et 6 m[5].

Concernant les records non vérifiés de plus de 10 mètres, Richard Ellis et John E. McCosker doutent de la fiabilité des mesures, notant qu'elles étaient trop importantes en les comparant aux très grands requins blancs avérés que l'on a pu répertorier. Le requin blanc de 11,30 m prétendument pêché au New Brunswick (Canada) a été mal identifié, car il s'agissait d'un requin pèlerin, ayant un corps de forme similaire au requin blanc. La question du requin blanc de 11 m de Port Fairy dans les eaux australiennes a été réglée dans les années 1970, lorsque J. E. Reynolds a examiné les mâchoires du requin et a conclu qu'il ne faisait que 5 m de long. Il a suggéré qu'une erreur avait été commise dans l'enregistrement original en 1870.

Pour conclure, la taille maximale est estimée à 7,5 m de long tout au plus, par des spécialistes comme l'Italien Alessandro de Maddalena, mais les grands requins blancs de plus de 6 mètres sont extrêmement rares. Aucun grand requin blanc atteignant les 7 mètres n'a jamais été capturé.

En France, à Sète, le 13 octobre 1956, une femelle est pêchée. Cette dernière mesure 5,90 mètres et pèse alors environ 2 tonnes (le muséum de Lausanne fait l'acquisition de ce spécimen ; une reproduction en plâtre est visible en ce musée[6]).

La masse du Grand requin blanc mâle varie entre 680 et 2 000 kg. Celui de la femelle est compris entre 1 000 et 1 900 kg. Ellis et McCosker écrivent en ce qui concerne la masse des requins blancs et concluent qu'ils peuvent peser jusqu'à 3 tonnes mais notent également que le plus lourd pesé scientifiquement pesait 3,3 tonnes.

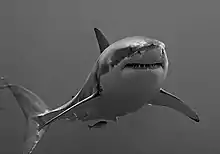

.jpg.webp) Un adulte vu de face.

Un adulte vu de face..jpg.webp) Vue de profil.

Vue de profil..jpg.webp) Le dos du poisson est sombre pour être discret depuis plus haut.

Le dos du poisson est sombre pour être discret depuis plus haut..jpg.webp) Un spécimen entre eau et air.

Un spécimen entre eau et air. Comparaison d'un Grand requin blanc avec un homme.

Comparaison d'un Grand requin blanc avec un homme. Pêche d'un adulte de l'espèce.

Pêche d'un adulte de l'espèce.

Deep Blue

« Deep Blue » est le surnom donné à l'un des plus grands spécimens de requin blanc jamais observés à partir de l'année 2013. Il s'agit d'une femelle vivant au large de l'île Guadalupe (Mexique). Sa taille est estimée à 20 pieds, soit 6,09 mètres[7] - [8].

Ce requin femelle fascine aussi bien les scientifiques que le grand public. L'une des vidéos faites en 2013 par le biologiste marin Mauricio Hoyos Padilla et mise en ligne sur YouTube en a déjà été vue plus de 7 millions de fois au , date de sa présentation au JT de 20 heures de France 2.

Il s'agit d'un requin femelle, dont l'imposante taille donne à penser qu'elle a environ 50 ans[7].

Or, pour mettre bas, les requins femelles se rapprochent des côtes afin de libérer leurs petits dans des eaux peu profondes, où il y a moins d'animaux prédateurs et où la nourriture est plus abondante. Mais ces zones proches des côtes sont très exposées à plusieurs menaces humaines.

En 2015, le biologiste Mauricio Hoyos Padilla et son association Pelagios-Kakunjá souhaitent donc réunir des dons pour sécuriser les endroits où les requins femelles mettent bas, en taguant les requins femelles en vue de créer une base de données permettant de développer de nouvelles stratégies de conservation près des côtes de l'île Guadalupe[9] - [10] - [11].

Nicole et Lydia

En 2004, une femelle grand requin blanc, surnommée Nicole, parcourt l'hémisphère sud. Puis en 2013, une autre femelle, surnommée Lydia, traversant l'Atlantique, devient la coqueluche des réseaux sociaux comme Deep Blue.

Morphologie générale

Le Grand rayon blanc possède un museau conique assez long. Ses dents, tranchantes comme des lames de rasoir, sont plates, triangulaires, dentelées et peuvent mesurer 76 mm de long en maximum (60 mm dépassant des « gencives »). S'il advient qu'une dent tombe, une autre de la rangée arrière (ses mâchoires sont pourvues de quatre à six rangées), qui est inclinée vers l'intérieur, s'avance vers l'avant de la mâchoire pour prendre sa place. Seules les deux premières rangées sont fonctionnelles.

Les mâchoires du grand requin blanc sont impressionnantes. Elles mesurent 90 cm de large pour un spécimen de 6 mètres (il s'agit de la largeur totale, la largeur de la bouche sur un requin vivant de 6 m étant de 60 cm).

En 2008, il a été estimé que le plus gros spécimen de Grand requi. blanc répertorié pouvait exercer une force de 18 216 N (environ 1 857 kg) entre ses mâchoires. Bien qu'elle n'ait pas été directement mesurée sur un spécimen vivant, elle constituerait néanmoins une des plus importantes du règne animal[12].

Les fentes branchiales, très longues, n'encerclent pas la tête. Elles précèdent les nageoires pectorales falciformes bien développées, ainsi que des fossettes précaudales et de fortes carènes caudales, caractéristiques des Lamnidae. La nageoire caudale est courte, presque symétrique en forme de croissant. L'espérance de vie est évaluée par la pollution radioactive à 40 ans pour les femelles et à 73 ans pour les mâles[13]. Il possède entre 44 et 52 dents[3].

Le grand requin blanc possède une ouïe et un odorat très sensibles. Il est capable de sentir une goutte de sang dans plus de 4,6 millions de litres d'eau et d'entendre une proie à 1 km de distance. De plus, sous le museau, des récepteurs sensibles aux champs magnétiques lui permettent de détecter bruits et vibrations de basses fréquences à plusieurs centaines de mètres. Ce sont les ampoules de Lorenzini. Elles lui permettent, entre autres, de détecter des animaux en détresse. Il faut également savoir que le grand expert du grand requin blanc, Andre Hartmann (le premier homme à nager et toucher le grand prédateur hors d'une cage) a découvert qu'en touchant ces ampoules, le requin devient quasiment inoffensif et se laisse dériver pendant quelques secondes le ventre à la surface. Il a aussi une vue supérieure à l'être humain. Bien qu'il ait effectivement une vue supérieure, sa vue de près reste néanmoins mauvaise, et c'est pourquoi dans certains cas une proie très proche de lui peut lui échapper, du fait qu'il ne l'aperçoit pas immédiatement. Ou bien qu'il puisse confondre des objets flottants avec des proies (telles que les tortues). En revanche, sa vue de loin reste excellente et d'une très grande précision. Il fait partie des rares espèces de poissons capable d’utiliser sa vue à l’air libre : des requins blancs vivant à proximité de colonies de phoques ont ainsi été vus avec la tête émergée de façon à observer les phoques réfugiés sur des rochers.

Contrairement à d'autres requins, le Grand requin blanc n'a pas de paupières. C'est pourquoi il roule ses yeux en arrière lors d'une attaque.

Répartition et habitat

L'habitat du grand requin blanc est principalement côtier dans les eaux tempérées, mais il a aussi été observé en zones épipélagiques dans l'océan. C'est un amateur des eaux peu profondes, mais un spécimen a cependant été pêché sur une longue ligne de 1 280 m. Il aime toutefois évoluer dans plus de 30 m de fond, ce qui explique, en partie, pourquoi il y a plus d'attaques de ce requin sur les côtes où l'on atteint très vite des grandes profondeurs. Il possède une faculté d'adaptation aux températures très importantes. Il peut réguler la température de son corps jusqu'à 20 °C au-dessus de la température ambiante, ce qui explique sa présence dans des eaux parfois relativement froides.

Espèce cosmopolite, on trouve le grand requin blanc dans toutes les mers tempérées du globe et parfois même dans les mers tropicales, suivant probablement les migrations des baleines qui viennent y mettre bas. Il est particulièrement présent en Australie, en Afrique du Sud, en Californie ainsi que dans les Caraïbes. Le grand requin blanc est également présent dans l'océan Pacifique, notamment au large des côtes hawaiiennes[14], du Japon aux Philippines, de la Nouvelle-Calédonie à la Nouvelle-Zélande. Il a même été observé au large des côtes d'Alaska. Il serait devenu rare en mer Méditerranée, conséquence directe de l'intensification du trafic commercial entre l'Europe et l'Afrique du Nord dont la pollution engendrée perturbait son habitat, d'après un rapport de 2008 de l'ONG Greenpeace.

Il se déplace le plus souvent seul ou en couple, mais jamais en colonie. S'il arrive d'observer un même spécimen plusieurs années de suite dans les mêmes eaux, la territorialité n'a jamais pu être démontrée. En revanche, il semblerait que les animaux les plus grands effectuent parfois de très longs trajets. En 2005, un grand requin blanc femelle, qui a été doté d'un capteur de localisation, a traversé, aller-retour, l'océan Indien, du Cap (Afrique du Sud) jusqu'aux côtes méridionales d'Australie. Soit un périple de près de 10 000 km en moins de neuf mois. Une autre a effectué la traversée de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande à la Grande barrière de corail. Les raisons de telles traversées demeurent encore très mystérieuses, car il n'y a pas de lien avec la migration des grands cétacés. Une récente étude génétique montre que les spécimens présents en Méditerranée sont arrivés d'Australie il y a 450 000 ans.

Biologie et écologie

Adaptations, comportements

À la différence de presque tous les poissons, cette espèce est gigantotherme (c'est-à-dire qu'elle conserve une température corporelle chaude), ce qui implique de manger plus et/ou économiser son énergie. Yuuki Watanabe et ses collègues ont récemment (publication 2019) équipé huit requins de cette espèce de balises de suivi (au large de l'Australie)[15]. Leur vitesse était généralement comprise entre 2,9 et 4,9 km/h ce qui est lent comparé à la nage jusqu'alors supposée la plus efficace pour ce requin[15].

Les requins doivent toujours se mouvoir pour alimenter leurs branchies. Les chercheurs ont noté que ces animaux plongent souvent, mais en planant, c'est-à-dire sans faire d'efforts[15]. Une hypothèse est que ce comportement lui permet de respirer en consommant aussi peu d'énergie que possible, pour ensuite mieux chasser en surface des animaux rapides et agiles tels que phoques ou gros poissons[15].

Comme de nombreux autres requins, le grand requin profite de l'ombre inversé. Il s'agit d'un camouflage passif grâce à la pigmentation plus foncée sur la face dorsale de l'animal que la face ventrale. Cette adaptation lui permet d'imiter l'obscurité des fonds marins quand on le voit du dessus et inversement quand on le voit de dessous.

Une étude de 2022[16] suggère que le grand requin blanc serait capable de faire varier la pigmentation de sa face dorsale pour optimiser son camouflage quand il est sous sa proie. Il s'agit là d'un camouflage différent de l'ombre inversé car il est actif. Grâce à une étude en laboratoire sur un bout de tissu de l'animal, il a été découvert que des hormones présentes chez cette espèces exercent une influence directe sur les mélanocytes qui sont les cellules responsables de la pigmentation. L'injection d'adrénaline contracte ces cellules ce qui éclairci les pigments. À l'inverse, avec l'injection de MSH qui est une hormone de stimulation des mélanocytes, le tissu devient plus foncé. Ce camouflage pourrait être une adaptation clé du grand requin blanc pour ses chasses en surface.

Reproduction

Son cycle de reproduction n'est pas bien connu. On estime que le mâle atteint sa maturité sexuelle à 26 ans et la femelle à 33 ans[17] - [18]. Il est ovovivipare : les œufs se développent et éclosent dans l'utérus de la femelle, avec cannibalisme utérin (comme les autres lamnidés). Le temps de gestation n’est pas encore connu, car jusqu'à maintenant il n'a encore jamais été observé un accouplement de grand requin blanc. Il est estimé entre 12 et 18 mois. La période de reproduction est de 2 à 3 ans[19]. Les jeunes grands requins blancs, à la naissance, mesurent entre 1,09 et 1,60 m[3] et sont déjà des prédateurs capables de survivre. Ils se reproduisent au printemps. Son espérance de vie est évaluée à plus de 70 ans[20].

La croissance de la population est faible, avec un taux intrinsèque d'accroissement naturel de 0,04 à 0,056[19].

Alimentation

Le grand requin blanc est de nature plutôt solitaire et il est rare que plusieurs individus se rassemblent pour chasser. Il se situe au sommet de la chaîne alimentaire dans l'océan juste en dessous de l'orque. Il est déjà arrivé que des orques attaquent des requins et les chassent de leur lieu de residence habituelles, notamment en Afrique du Sud[21]. Du fait de sa taille, de son métabolisme et de ses capacités physiques exceptionnelles, il n'a que très peu de concurrents, hormis l'orque. Il se nourrit de poissons de grande taille (comme le thon, l'espadon ou le tarpon), de calmars, de tortues marines, de phoques et de dauphins. Les jeunes se nourrissent exclusivement de poissons. D'après l'analyse d'émetteurs placés dans leurs estomacs, les grands requins blancs prennent un repas en moyenne tous les trois jours, d'une masse qui avoisine 3 % de leur masse corporelle. Quand les proies sont rares, ils peuvent attendre plusieurs semaines avant de s'alimenter[22].

On a observé également des attaques de grands requins blancs sur des baleines à bosse, mais, pour qu'ils s'attaquent à un cétacé de cette taille, ils doivent être dans un état de famine assez avancé[23] .

Les rares cas d'attaque sur l'homme sont plus considérés comme des « accidents », en majorité sur des surfeurs ou véliplanchistes, une forme ovoïde battant des « nageoires » à la surface et rappelant à ce prédateur sa proie favorite. Son attaque se décompose en plusieurs phases : d'abord le « coup de dents » qui va saigner la proie, le grand requin blanc n'avalant pas des quartiers de viande d'une grosse proie du premier coup. Puis, lorsque la proie est inerte, commence alors l'alimentation à proprement parler. Les attaques contre l'homme se terminent dans la majorité des cas après le coup de dents. En effet, lors de la morsure, des récepteurs situés dans la gueule « goûtent » la proie, ce qui permet au requin de savoir si celle-ci est suffisamment riche en graisse. L'homme n'apporte pas assez de graisse pour le requin ; le squale ne reconnaissant pas le goût de sa proie l'abandonne, et les rares cas mortels résultent de l'hémorragie (artère ou membre sectionnés). Il est évident que la pression exercée par la mâchoire (plus de cinquante centimètres de diamètre) et les dents coupantes comme des lames de rasoir laissent un résultat impressionnant, souvent désastreux, sur un corps humain.

Un grand requin blanc saisit un appât au large de l'île Guadalupe.

Un grand requin blanc saisit un appât au large de l'île Guadalupe.- Toujours près de l'île mexicaine de Guadalupe.

Un grand requin blanc mord à l'appât dans la False Bay, en Afrique du Sud.

Un grand requin blanc mord à l'appât dans la False Bay, en Afrique du Sud.

La couleur du dos de l'animal varie du gris-noir (Afrique du Sud, Australie, Californie) au marron clair pour la Méditerranée, où l'on a observé un comportement alimentaire différent, peut-être une adaptation au milieu méditerranéen : des chasses de thons, de marlins, un comportement plus opportuniste et tourné vers les grands poissons plutôt que les mammifères marins devenus rares dans cette région (raréfaction du Phoque moine). Comme lui, d'ailleurs. À noter que les grands requins blancs de la région du Cap ont adopté une technique de chasse unique en son genre. Pour surprendre une otarie, le requin se met à l'affût près du fond et, après avoir repéré une proie qui s'agite en surface, s'élance comme une torpille (sa vitesse est telle qu'il bondit hors de l'eau) pour la percuter, gueule grande ouverte, et la happer en retombant. Les scientifiques ont désigné cette forme d'attaque auparavant méconnue sous le nom anglais de breaching, ce qui veut dire « créer une brèche ».

Le grand requin blanc a aussi démontré une certaine intelligence par rapport aux autres requins. Il est le seul squale à sortir la tête hors de l'eau pour observer son environnement extérieur. Certaines expériences scientifiques ont démontré qu'il était aussi capable d'apprendre des tours, à l'instar des dauphins et orques, pour obtenir du poisson. D'autres scientifiques ont réussi l'exploit de nager avec des grands requins blancs sans cage de protection, voire de s'accrocher à son aileron dorsal. Le spécialiste André Hartman s'est même permis de « caresser » le museau de grands blancs, mettant les squales en état d'immobilité tonique.

Génétique et taxonomie

En 1758, Carl von Linné fut le premier à décrire le grand requin blanc, sous le nom Squalus Carcharias. Andrew Smith lui donna le nom générique de Carcharodon en 1833 et en 1873, le nom générique et le nom spécifique furent associés pour donner Carcharodon carcharias. Carcharodon vient du grec karcharos (aiguisé) et odous (dent). Le mot karcharias signifie « requin » en grec.

Le grand requin blanc est le seul représentant du genre Carcharodon. Il serait apparu au milieu du Miocène. Les premières dents fossilisées retrouvées datent de 16 millions d'années. Sa phylogénie est controversée. Certains taxonomistes font de lui un descendant direct du requin préhistorique, le Mégalodon. Selon des hypothèses plus récentes, le grand requin blanc ne serait en fait qu'un « cousin », regroupé dans la famille des Lamnidés. Cette hypothèse ferait du grand requin blanc le descendant d'Isurus hastalis, le mako préhistorique.

Son génome (qui intéresse notamment les cancérologues du fait qu'il semble protéger l'espèce des cancers) a été récemment complété et publié en 2019 par le Centre de recherche sur les requins de la fondation Save Our Seas de la Nova Southeastern University (NSU) et par l'Institut de recherche Guy Harvey (IRSH), du collège de médecine vétérinaire de l'Université Cornell et par l'aquarium de Monterey Bay [24]. Il est très long (une fois et demie plus grand que le génome humain) et il semble particulièrement riche en éléments stabilisateurs et réparateurs de l'ADN. Certains gènes pourraient aussi expliquer leur capacité à cicatriser très rapidement[24].

Le Grand requin blanc et l'homme

Danger pour l'homme

Le Grand requin blanc peut attaquer l'homme, bien que les attaques soient rares. Le nombre d'attaques est cependant difficile à estimer en raison des données variant selon les études. Toutes espèces confondues entre 2007 et 2016, durant dix années, une source américaine recense environ 800 attaques dans le monde entier, soit environ 80 par année. 61 des 766 attaques étaient mortelles, soit plus de 6 par année. 23 des 61 morts l'ont été entre 2013 et 2016[25]. Les raisons conduisant le requin à s'attaquer à l'homme ne sont pas connues ; le manque de données ne permet pas d'explication fiable. Le comportement en milieu naturel des requins est également mal connu (et peu étudié).

Néanmoins, le Grand requin blanc est l'une des espèces les plus souvent impliquées dans les attaques de requins sur l'homme[26] avec le Requin tigre et le Requin bouledogue, ce dernier étant particulièrement impliqué dans les attaques d'hommes. Cela peut s'expliquer par le fait que le territoire de chasse du Grand requin blanc inclut notamment les rivages côtiers où se concentrent les activités humaines (notamment les sports nautiques). Il peut y avoir une confusion avec les proies habituelles des Grands requins blancs (phoques ou pinnipèdes) qui induiraient des attaques.

Le comportement du Grand requin blanc vis-à-vis de l'homme n'est pas systématiquement agressif ni hostile : de nombreux plongeurs ont nagé près de Grands requins blancs sans que ceux-ci manifestent une quelconque hostilité envers eux. Sa nature réputée dangereuse est donc contestée et discutée.

Grand requin blanc de Méditerranée

Observé et connu en mer Méditerranée depuis l'Antiquité (surtout en Italie, Sicile, Sardaigne, Corse[27], Tunisie, mer Adriatique, îles Baléares, Libye, Grèce, côtes françaises[28], etc.), il y est toujours présent aujourd'hui mais beaucoup plus rare, la population serait d’environ 350 individus d'après une source de 2003[29].

Les Grands requins blancs de Méditerranée se distinguent des spécimens australiens, sud-africains ou américains par la couleur de leur dos ; celle-ci tend vers le marron clair[30]. Il est parfois confondu par les plaisanciers avec le Requin pèlerin (inoffensif pour l'homme), qui lui aussi est de couleur marron sur le dos, et de taille imposante. Cependant, il est bien différent, rien qu'au niveau de sa mâchoire, son aileron, ses nageoires pectorales, son corps de forme fusiforme, son régime alimentaire et son comportement.

Des études génétiques récentes faites par des chercheurs de la Royal Society B suggèrent que cette population serait très différente de la population américaine, mais plus proche de celle d'Australie et de Nouvelle-Zélande. En conséquence, les quelques différences entre les requins australiens et de la Méditerranée suggèrent qu'ils se séparèrent il y a 450 000 ans. Durant l'âge de glace et à cause des nombreux effets du changement climatique, quelques individus d'Australie migrèrent vers l'Afrique du Sud, et, portés par les courants chauds, se déplacèrent plus au nord. Certains se seraient trompés de voie migratoire, et seraient passés par le détroit de Gibraltar[31] qui était beaucoup plus large à cette époque, qu'il l'est aujourd'hui.

De 1876 à 2010, soit en plus d'un siècle, sont recensées 31 attaques de grands requins blancs en Méditerranée. Le plus souvent, selon les spécialistes, ce prédateur mord « pour goûter », mais ne mange pas l'homme. Ce comportement est indifférent, du point de vue des blessures infligées. Ainsi, une quinzaine de personnes attaquées sont décédées à la suite de blessures graves, essentiellement en Italie, en Tunisie, en Croatie ainsi qu'en Grèce, là où ces requins sont les plus abondants. Le long des côtes françaises de Méditerranée, une ou deux attaques officielles non mortelles recensées (1876-1999)[32], l'une d'entre elles date de 1998, touchant les bouteilles d'un plongeur[33] au large du Cap d'Antibes.

D'après le biologiste Nicolas Ziani, les abords des côtes françaises servent de nurserie à certains squales comme le requin gris, le requin bleu ou les grands requins blancs qui viennent accoucher en eaux profondes. Afin de suivre en temps réel leurs déplacements, savoir quand ils arrivent et quand ils repartent, l’association Ailerons a coordonné au mois d’août 2011 deux campagnes de marquage de squales au large de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales. Une fois les requins capturés, des balises satellites seront installées sur leur peau pour déterminer leur zone de migration.

En Méditerranée, la proportion infime de Grands requins dangereux en fait une menace très faible. Le Grand requin blanc, victime de sa mauvaise réputation, est répertorié comme une espèce en voie de disparition. À tel point que certains experts cherchent une manière de le réintroduire dans la nature, grâce peut-être à la création de zones spéciales[34].

Captivité

Il est extrêmement difficile de conserver cet animal en aquarium ; les individus meurent généralement au bout de quelques mois s'ils ne sont pas relâchés. Le record de 198 jours de captivité est détenu par l'aquarium de la baie de Monterey en Californie, qui avait accueilli une jeune femelle de 1,50 m de long entre septembre 2004 et avril 2005 dans un bassin de 16 000 mètres cubes. Après six mois de captivité, elle avait dû être relâchée devant une agressivité de plus en plus importante et des blessures sur le museau[35]. En 2015 encore, l'aquarium de Churaumi au Japon a exposé un Grand requin blanc mâle de 3,5 mètres après une capture accidentelle, mais l'animal n'a survécu que trois jours[36].

Croyance

_01.jpg.webp)

Il a été popularisé au cinéma par la tétralogie Les Dents de la mer (titre original : Jaws), dont le premier volet est sorti en salles en 1975. Cette tétralogie a largement contribué à la terreur qu'il inspire dans l'imaginaire collectif, sentiment moyennement justifié au regard des statistiques. Cet imaginaire collectif s'inspire des recherches scientifiques, bien antérieures au cycle, qui ont considéré le Grand requin blanc comme une des rares espèces de squales dangereuses pour l'homme (cinq ou six sur plusieurs centaines) ; si minoritaires soient ces espèces au sein du groupe des squales, elles existent.

De nombreuses personnes croient encore qu'il n'est qu'une machine sanguinaire et lui attribuent beaucoup plus d'intelligence qu'il n'en possède[37]. Sa taille maximale est souvent surévaluée. Mais depuis des années, des scientifiques réhabilitent ce requin, le démystifient. Plusieurs de leurs émissions ont fait le tour du monde, montrant ce qu'est vraiment le grand requin blanc dans la réalité. Peter Benchley, l'auteur du best-seller Les Dents de la mer adapté pour le célèbre film de Steven Spielberg, a aussi défendu la cause du Grand requin blanc.

Il aura fallu des décennies avant que l'homme commence à véritablement comprendre le grand requin blanc. André Hartman, un plongeur professionnel sud-africain mondialement connu, est le premier à être sorti de la cage pour nager en sa compagnie. D'autres l'ont imité, dont Jean-Michel Cousteau et François Sarano (sur le tournage du films Océans [Perrin/Cluzaud], séquence réalisée à Guadalupe, île de la côte Pacifique mexicaine, avec une femelle).

Populations et conservation

Le grand requin blanc est aujourd'hui une espèce menacée, ajouté à l'annexe II de la CITES sur une proposition de Madagascar et de l'Australie à la CoP13[38]. La proposition se base sur la constatation d'une forte diminution des prises depuis les années 1970 (diminution > 70 %) et un faible renouvellement de la population[19]. Si le suivi de la population réelle est très difficile à évaluer, les scientifiques s'accordent pour considérer que leur nombre est en chute rapide[39]. Sa pêche est désormais interdite dans de nombreux pays comme l'Australie, l'Afrique du Sud[39], Nouvelle Zélande[40]. Mais cette interdiction est régulièrement violée car les gens ont toujours peur du Carcharodon carcharias. Les pêcheurs le pêchent pour sa viande, ses dents (vendues comme souvenirs aux touristes) mais le plus souvent pour ses ailerons. La pollution de la mer et la raréfaction de ses proies favorites ont aussi un impact très négatif. Bien que la situation du grand requin blanc soit préoccupante, il ne faut surtout pas oublier que la majorité des espèces de squales sont menacées par l'homme.

Notes et références

- « Surpêche : enquête sur une catastrophe en cours », sur parismatch.com (consulté le )

- « Record d'attaques de requins dans le monde en 2015 », sur www.sciencesetavenir.fr, (consulté le )

- R Aidan Martin et Scott Wallace, « Évaluation et rapport de situation du COSEPAC sur le grand requin blanc », Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, (lire en ligne).

- (en) « Great White Shark », sur National Geographic.

- Klimley, Peter; Ainley, David (1996). Great White Sharks: The Biology of Carcharodon carcharias. Academic Press. p. 91–108.

- Sète : le grand requin blanc, star du musée de zoologie de Lausanne. Midi Libre, 26 aout 2020. Lire en ligne

- (en) Ryan Grenoble, « This Is Deep Blue, Probably The Biggest Shark You've Ever Seen », sur huffingtonpost.com, HuffPost, (consulté le ).

- (en) « ABC News - Once-in-a-lifetime great white shark experience caught on tape », sur YouTube (consulté en )

- http://www.leparisien.fr/environnement/video-des-images-de-deep-blue-l-un-des-plus-grands-requins-blancs-jamais-observes-14-08-2015-5010747.php%7C Des images de Deep Blue, l'un des plus grands requins blancs jamais observés (leparisien.fr, 14/08/2015).

- http://www.e-adrenaline.fr/eau/actualites/video-nouvelles-images-de-deep-blue-l-un-des-plus-grands-requins-blancs-au-monde/6818%7C Vidéo : Nouvelles images de Deep Blue, l'un des plus grands requins blancs au monde (e-adrenaline.fr, 14/08/2015).

- « Une nouvelle vidéo de Deep Blue, l'un des plus grands requins blancs jamais observés », sur Gentside Découverte (consulté le ).

- https://faculty.washington.edu/fishguy/Resources/Research_PDFs/2008-great-white-shark-jaw-bite.pdf

- (en) Li Ling Hamady, Lisa J. Natanson, Gregory B. Skomal et Simon R. Thorrold, « Vertebral Bomb Radiocarbon Suggests Extreme Longevity in White Sharks », PLOS One, (DOI 10.1371/journal.pone.0084006, lire en ligne).

- Voir aussi Café des grands requins blancs

- Why great white sharks dawdle their days away ; To scientists’ surprise, the toothy predators fail to reach their most efficient cruising speed when swimming at the water’s surface|19 February 2019 ; J. Exp. Biol. (2019), résumé par le journal Nature

- « Les grands requins blancs seraient capables de changer de couleur pour tromper leurs proies », sur National Geographic, (consulté le )

- (en) « Great White Sharks Are Late Bloomers », sur LiveScience.com (consulté le ).

- (en) « Legendary Great White Shark Was Just A Teenager When Killed, New Research Reveals », sur The Inquisitr News (consulté le ).

- (en) « CONSIDERATION OF PROPOSALS FOR AMENDMENT OF APPENDICES I AND II », Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, no CoP13 Prop. 32, (lire en ligne).

- (en) Li Ling Hamady, Lisa J. Natanson, Gregory B. Skomal et Simon R. Thorrold, « Vertebral Bomb Radiocarbon Suggests Extreme Longevity in White Sharks », Plos One, (lire en ligne, consulté le ).

- Emma Barbier, Confusion Underwater: Great White Sharks Killed, Typeost, (lire en ligne), p. 1.

- Yves Paccalet, La vie secrète des requins, Archipel, , p. 47.

- Chloé Gurdjian, « Un drone immortalise une scène rare d'un requin blanc chassant une baleine », sur Geo.fr, (consulté le )

- Science Daily (2019) Great white shark genome decoded ; Huge genome reveals sequence adaptations in key wound healing and genome stability genes tied to cancer protection ; 18 février 2019, d'après un communiqué de la Nova Southeastern University et une publication du journal Proceedings of the National Academy of Sciences.

- (en) « ISAF Statistics for the World Locations with the Highest Shark Attack Activity (2000-2010) », sur Florida museum of Natural History (consulté le ).

- (en) « ISAF Statistics on Attacking Species of Shark », sur Florida museum of Natural History (consulté le ).

- « Mallet Vincent, in Corsica-MSRG, 5/9/2012 : Le Grand blanc en Corse ».

- http://www.artfulangler.co.uk/fishprofiles/greatwhiteshark_jawsinmed.asp.

- Dr Alessandro De Maddalena, « Les grands blancs ... en Méditerranée », (consulté le ).

- « En Méditerranée », Terre sauvage, no 98, (lire en ligne).

- (en) Jason Palmer, « Great white in Mediterranean made 'wrong turn' », sur BBC, (consulté le ).

- (en) « Mediterranean's Confirmed Unprovoked Attacks by White Sharks », sur gerber.iwarp.com (consulté le ).

- « leparisien.fr/environnement/un… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Ailerons suspects en Méditerranée », sur LCI, (consulté le ).

- Caroline Lepage, « Un grand requin blanc relâché après 6 mois de captivité ! », sur Futura-sciences, (consulté le ).

- « Voilà pourquoi vous ne verrez jamais de grand requin blanc dans un aquarium », (consulté le )

- (en) Jennifer Viegas, « Largest Great White Shark Don't Outweigh Whales, but They Hold Their Own », sur Discovery Channel.

- « History of CITES listing of sharks (Elasmobranchii) | CITES », sur cites.org (consulté le ).

- « Le grand requin blanc sous protection », sur sciencesetavenir.fr, .

- (en) « Great white sharks to be protected », New Zealand Herald, (ISSN 1170-0777, lire en ligne, consulté le ).

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Philippe Ecalard, Le grand requin blanc, éditions Artemis, , 62 p. (lire en ligne)

- (en) J. L. Bannister, Great Whales, Csiro Publishing, , 142 p. (lire en ligne)

Références taxinomiques

- (fr) Référence INPN : Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) (TAXREF)

- (fr+en) Référence FishBase :

- (fr+en) Référence ITIS : Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)

- (en) Référence Catalogue of Life : Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (en) Référence Animal Diversity Web : Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)

Liens externes

- (en) Référence CITES : espèce Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Carcharodon carcharias (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (fr) Référence DORIS : espèce Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)

- (en) Référence UICN : espèce Carcharodon carcharias (consulté le )