Résistance spirituelle au nazisme en France

La Résistance spirituelle contre le nazisme désigne les efforts des croyants, notamment chrétiens et juifs compte tenu de la composition de la population dans l’Hexagone à cette époque, dans la lutte contre le nazisme en France. Elle se présente comme une résistance à l’occupation et au régime totalitaire nazi, mais aussi plus spécifiquement à l’idéologie anti-judéochrétienne d’une partie des penseurs et dirigeants nazis.

Histoire

Ralliement de nombreux chrétiens au maréchal Pétain

Dès la défaite de 1940 et les premières déclarations du maréchal Pétain, l'épiscopat, le clergé et la majorité des milieux catholiques en deviennent l'un des meilleurs soutiens, par légitimisme et par adhésion à un discours aux tonalités à la fois patriotiques, conservatrices et rassurantes[1] - [2].

Certains protestants entrent aussi dans cette mouvance pétainiste, dont le plus célèbre est l'amiral Platon[3].

Réaction des milieux protestants

Chronologiquement, ce sont toutefois les protestants qui, les premiers, développent une attitude de résistance spirituelle inspirée par l'attitude de l’Église confessante allemande et par deux lettres du théologien Karl Barth qui circulent sous forme dactylographiée.

Appel à la résistance d'André Trocmé

Dès le , lendemain de la capitulation, se fondant sur une allocution à la radio du président de la Fédération protestante de France Marc Boegner, le pasteur André Trocmé prononce devant ses paroissiens du Chambon-sur-Lignon son sermon dit des « armes de l'Esprit ». Il contient le premier appel à la résistance spirituelle prononcé sur le sol français : « (…) Des pressions païennes formidables vont s'exercer sur nous-mêmes et sur nos familles, pour tenter de nous entraîner à une soumission passive à l'idéologie totalitaire. Si l'on ne parvient pas tout de suite à soumettre nos âmes, on voudra soumettre tout au moins nos corps. Le devoir des chrétiens est d'opposer à la violence exercée sur leur conscience les armes de l'Esprit. Nous faisons appel à tous nos frères en Christ pour qu’aucun n'accepte de collaborer avec cette violence, et en particulier, dans les jours qui viennent, avec la violence qui sera dirigée contre le peuple anglais. » Aimer, pardonner, faire du bien à nos adversaires, c'est le devoir. Mais il faut le faire sans abdication, sans servilité, sans lâcheté. Nous résisterons, lorsque nos adversaires voudront exiger de nous des soumissions contraires aux ordres de l'Évangile. Nous le ferons sans crainte, comme aussi sans orgueil et sans haine. (…)[4].

La population du Chambon-sur-Lignon aura pendant toute la guerre un comportement de résistance non violente qui lui vaudra la médaille des justes de Yad Vashem en raison du nombre important de juifs qui seront cachés et protégés par le village et ses environs.

Assistance aux réfugiés et internés

Dès , les équipières de la Cimade Madeleine Barot et Jeanne Merle d'Aubigné pénètrent dans le camp de Gurs pour porter secours aux internés où se trouvent déjà une majorité de Juifs[5]. La Cimade avait été créée quelques mois auparavant par la théologienne protestante Suzanne de Dietrich dans le but de prêter assistance aux personnes déplacées par l'évacuation d'un glacis défensif aux frontières du nord et de l'est de la France.

Les Thèses de Pomeyrol

Les 16 et , sans aucun mandat, un groupe de quinze protestants se réunissait à Pomeyrol – une maison de retraite et de rencontre de l’Église réformée de France à Saint-Étienne-du-Grès dans les Bouches-du-Rhône – « pour rechercher ensemble ce que l’Église doit dire aujourd’hui au monde », à l’initiative du pasteur Visser ’t Hooft et de Madeleine Barot (secrétaire générale de la Cimade). Cette rencontre rassemblait douze pasteurs (Jean Cadier, Georges Casalis (secrétaire général de la Fédération française des associations chrétiennes d'étudiants), Henri Clavier, Paul Conord, Henri Eberhard, Jean Gastambide, Pierre Courthial, Jacques Deransart, Pierre Gagnier, Roland de Pury, André de Robert, André Vermeil) et trois laïcs (Madeleine Barot, Suzanne de Dietrich venant de Genève et René Courtin, professeur à la Faculté de droit de Montpellier).

Cette initiative faisait écho à la « Déclaration théologique de Barmen » en Allemagne (29-). Après la prise de pouvoir par Hitler, les Églises protestantes - luthériennes, réformées et unies - constituant l’Église évangélique en Allemagne, ont été contraintes d’adopter dans leur constitution un paragraphe affirmant leur caractère aryen et une supériorité allemande. En réaction, le , le Synode de Barmen adopte une déclaration proposée par un groupe comprenant notamment le théologien Karl Barth. Ce texte se présente comme un acte exclusivement religieux, de résistance spirituelle pour la défense de l’Église et de la pureté de son message ; en particulier, il ne mentionnait pas la persécution des juifs. Malgré ses lacunes, à l’origine de controverses après la guerre, sa signification politique était évidente. Dès 1934, des luthériens et des réformés se réunissent en dehors de l'Église officielle sous la dénomination d'Église confessante.

En France, ce texte fut diffusé par les revues Foi et Vie, dirigée par le pasteur Pierre Maury, et Christianisme social. Le texte de la «Déclaration de Barmen», ainsi que ceux du pasteur allemand Martin Niemöller, furent publiés en 1940 dans Témoignage chrétien, et après les premières lois antisémites promulguées en zone libre, la nécessité d’établir un instrument idéologique de résistance au nazisme aboutit à la réunion de Pomeyrol.

Les huit « thèses de Pomeyrol » sont elles aussi « une réflexion théologique engagée sur les fondements évangéliques d'une prise de parole publique de l'Église ». Les quatre premières traitent des rapports de l’Église et de l’État, la cinquième des limites de l'obéissance à l'État, la sixième précise le respect des libertés essentielles, la septième dénonce l'antisémitisme, la huitième condamne la collaboration. La thèse sept est sans ambiguïté : «...elle élève une protestation solennelle contre tout statut rejetant les juifs hors des communautés humaines ». Dans la thèse huit « dénonçant les équivoques, l’Église affirme qu’on ne saurait présenter l’inévitable soumission au vainqueur comme un acte de libre adhésion…, elle considère comme une nécessité spirituelle la résistance à toute influence totalitaire et idolâtre ». Deux thèmes dominent donc ces thèses : le rapport de l’Église et de l’État, ainsi que la légitimité d’une parole publique de l’Église dans la situation de l'époque.

Pour Georges Casalis, «les thèses de Pomeyrol diffusées par de nombreux pasteurs et étudiants “post-fédératifs” ont contribué à structurer une mentalité confessante – c’est-à-dire le témoignage de l'Église prête “à payer le prix de la grâce” – au sein du protestantisme français »[6].

Prises de position des Églises protestantes

Du côté de l'institution ecclésiale, le pasteur Marc Boegner, qui préside de la Fédération protestante de France, multiplie les déplacements et les interventions auprès du gouvernement de Vichy en faveur des personnes déplacées ou regroupées dans les camps d'internement et ensuite en faveur des Juifs. Il intervient ainsi auprès de Pierre Laval, mais en vain, pour lui demander de renoncer à inclure les enfants juifs de moins de seize ans dans les convois de déportation. Le , il adresse une lettre aux huit présidents de région de l'Église réformée de France de la zone Sud pour rappeler notamment que « pour l'Église il n'y a pas de problème juif » et que « l'Église a le devoir de rappeler à l'État […] que son autorité, dont le fondement est Dieu, doit s'exercer pour le bien de tous ses ressortissants, dans une volonté de justice, et dans le respect des personnes »[7] Le , il écrit deux lettres au nom du conseil national de l'Église réformée de France qu’il préside, l’une à l’amiral Darlan, vice-président du Conseil, l’autre au grand-rabbin de France Isaïe Schwartz, dans laquelle il déplore la mise en place d’une législation raciste. Première manifestation publique de solidarité des chrétiens français envers les Juifs, cette lettre connaît un retentissement extraordinaire, notamment grâce au journal collaborationniste Au Pilori qui a cru bon de la publier sous le titre « Une lettre inadmissible du chef des protestants de France »[8]. À partir de , il prend contact avec le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, afin que ce dernier aborde la question raciale avec le maréchal Pétain. Ému de ces protestations conjointes des Églises chrétiennes, le Maréchal demande davantage de modération au secrétaire d’État aux questions juives, ce qui n'empêche pas la situation des Juifs d'empirer dès , mettant en évidence la totale impuissance du maréchal Pétain[9]. Le , après de nouvelles mesures antijuives en zone occupée et la rafle du Vel d'Hiv, Marc Boegner écrit une lettre au maréchal Pétain. Cette lettre connaît à nouveau une très large diffusion, cette fois grâce à la presse et à la radio internationales. Elle présente un caractère tout nouveau par rapport à ses précédentes interventions, en ce sens qu’elle porte sur les opérations de livraison à l’Allemagne de Juifs étrangers, déjà internés dans les camps. Simultanément Marc Boegner obtient du cardinal Gerlier une lettre de protestation auprès du maréchal Pétain sur les mêmes questions. La plupart des pasteurs répercutent les écrits du Président de la Fédération protestante de France, mais font aussi leur propre prédication. L'historien Patrick Cabanel a publié neuf de ces sermons marquants, et il note que les résistants Berty Albrecht et Henri Frenay assistaient aux cultes de Roland de Pury à Lyon dont ils écrivent : « Quelle joie était-ce pour nous que d’écouter cet homme dire à haute voix devant un nombreux auditoire, et en terme à peine différents, ce que nous écrivions dans nos feuilles clandestines. »[4]

Attitudes des populations protestantes

Minorité jadis persécutée par le pouvoir royal, les protestants français ont été particulièrement nombreux à manifester de l'empathie envers les nouveaux proscrits.

Il est frappant de constater que la liste des localités remarquables par leur engagement contre la persécution des juifs qui a pu être établie ici ou là regroupe quasi exclusivement des localités à forte minorité (voire à majorité) protestante; par exemple le Premier ministre Dominique de Villepin cite dans son discours du lors de la cérémonie d'inauguration du Mur des Justes au Mémorial de la Shoah à Paris, les communes du Chambon-sur-Lignon, Dieulefit, Alès, Florac, Saint-Léger, Vabre, Lacaune[10].

Parmi ces villages qui sont venus collectivement au secours des persécutés, le Chambon-sur-Lignon et sa région, dans la Haute-Loire, ont été exceptionnellement reconnus collectivement comme « Juste parmi les nations »[11] par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, qui a décerné en , un « diplôme d’Honneur » aux habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines. À la suite d'André et Magda Trocmé, ménage pastoral qui anime à la fois la paroisse réformée et le Collège Cévenol du Chambon-sur-Lignon, nommés « Juste parmi les nations » par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem le [12], 46 autres habitants de la commune l'ont été dans la seule commune du Chambon (sans compter les villages avoisinants)[13]! Seul le village néerlandais de Nieuwlande a reçu la même distinction. Citons également le village de Vebron, près de Florac, où la population des réfugiés a atteint 25 % de la population totale, et la petite ville de Dieulefit dans la Drôme, qui fut à peu près dans la même situation[14].

Situation générale des catholiques en France

Dans la France de 1940, la majorité de la population est catholique. Les historiens ont relevé que l'entourage de Pétain regroupait des représentants de tous les mouvements de droite, au sein desquels on trouvait des catholiques de toutes tendances[15], et que le maréchal Pétain bénéficiera initialement d'un large soutien de la part de l'Église catholique[16]. En revanche, on retrouvera également des catholiques, sans motivation religieuse exprimée, dans presque tous les courants de la Résistance[17].

Position officielle de l’Église catholique de France

La position de l’Église catholique en France pendant la Seconde Guerre mondiale fut délicate, car ses responsables estimaient que toute protestation risquait d’entraîner des représailles[17]. Ce silence de la hiérarchie catholique face à la déportation des Juifs a interpellé les consciences, alors que le drame de la Shoah se déroulait sans que l’on en perçût encore ni l’organisation, ni l’ampleur[17].

Engagement d’ecclésiastiques, de mouvements et d’institutions catholiques dans la Résistance

- Le silence officiel du pape Pie XII n’empêcha pas les institutions religieuses catholiques d’abriter et de sauver des milliers de pourchassés. Certaines organisations d’inspiration religieuse étaient plus proches de la Résistance spirituelle. Ainsi de nombreux enfants raflés à Lyon ont-ils été sortis en une nuit du camp de Villeurbanne () par l’Amitié Chrétienne d'Alexandre Glasberg et de Pierre Chaillet, fondateur de Témoignage chrétien[19].

*De nombreux prêtres figurent dans la liste des Justes parmi les nations, tel le Père Marie-Benoît (surnommé « le père des Juifs »), capucin qui a protégé des Juifs à Marseille.

*Les institutions religieuses ont contribué à l’aide aux Juifs qui étaient souvent dissimulés dans des couvents ou des pensionnats religieux. Des faux certificats de baptême ont été délivrés par des prêtres. Comme l'a justement écrit Étienne Fouiloux, "la Résistance du clergé s'est manifestée dans les domaines les mieux accordés à la vocation sacerdotale : la production des « armes de l'esprit » et le sauvetage des juifs"[20].

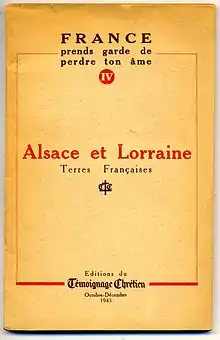

Le cas des Cahiers du Témoignage chrétien

C’est dans la France occupée que, le à Lyon, un jésuite, le père Pierre Chaillet, publie clandestinement le premier Cahier du témoignage chrétien. Intitulé « France, prends garde de perdre ton âme », sous forme d'un opuscule de petit format (d'où le nom de Cahier), il contient un vibrant appel à s’opposer au nazisme au nom des valeurs chrétiennes. Il est entièrement rédigé par le père Gaston Fessard. Témoignage chrétien devait s’appeler Témoignage catholique, mais par œcuménisme et à la suite de la participation de protestants dans l'équipe clandestine initialement constitués de théologiens jésuites du théologat de Fourvière à Lyon, l'adjectif « catholique » a été changé en « chrétien ». Parallèlement aux Cahiers du témoignage chrétien, qui ne traitent que d'un seul sujet à chaque fois, paraît dès le Courrier français du témoignage chrétien, d’un tirage de 100 000 puis 200 000 exemplaires.

La spécificité de Témoignage chrétien, par rapport aux autres journaux de résistance est qu’il revendique une «résistance spirituelle». C'est en effet en référence à l’Évangile et aux idéaux chrétiens que Témoignage chrétien s'est opposé au nazisme. Le Courrier du témoignage chrétien est sous-titré «Lien du Front de résistance spirituelle contre l’hitlérisme».

Treize numéros du Courrier du témoignage chrétien et quatorze Cahiers seront diffusés jusqu‘à la Libération.

Maurice Schumann, porte parole de la France libre à Londres, adressa au Père Chaillet cette lettre en :

« Mon Père, vous avez été notre 18 juin spirituel. C’est trop peu dire que nous vous lisions. Tandis que vous portiez Témoignage dans les soutes et les prisons, les pharisiens de Vichy perpétraient le pire des mensonges : d’une main, ils relevaient les autels, de l’autre, ils en éteignaient les lumières... Le jour où un missionnaire de la résistance m’a mis votre Témoignage entre les mains, j’ai ressenti le même choc libérateur que le soir où, sur le chemin d’une retraite qui paraissait sans fin, la voix du général de Gaulle était parvenue jusqu'à moi. »

«

- I. « France, prends garde de perdre ton âme », , R.P. Fessard, R.P. Chaillet.

- II-III « Notre combat » -janv.1942. R.P. Chaillet, Stanislas Fumet.

- IV-V « Les racistes peints par eux-mêmes », févr.-, R.P. Chaillet, Pasteur de Pury.

- VI-VII « Antisémites », avril-, R.P. Chaillet, R.P. Ganne, J. Hours, R.P. de Lubac.

- VIII-IX « Droits de l’homme et du chrétien », juin-, R.P. Chaillet, R.P. de Lubac.

- X-XI « Collaboration et fidélité », oct.-, R.P. Chaillet, R.P. Fessard, R.P. de Lubac.

- XII « Les voiles se déchirent », Cahier saisi et détruit par la police.

- XIII-XIV « Défi », Janv.-févr. 1943, Cardinal Hlond, R.P. Chaillet.

- XV-XVI « Les voiles se déchirent », , J. Vialatoux, R.P. Chaillet, R.P. de Lubac.

- XVII « Déportation », , A. Mandouze.

- XVIII-XIX « « Où allons nous ? Message de Bernanos », août-, G. Bernanos, R.P. Chaillet.

- XX-XXI-XXII-XXIII « Alsace et Lorraine terres françaises », oct.-, Abbé P. Bockel, E. Baas, R.P. Chaillet, Abbé Held.

- XXIV « Puissance des ténèbres », , R. d’Harcourt, R.P. Chaillet.

- XXVI-XXVII, « Exigences de la Libération », , A. Mandouze, R.P. Chaillet, R.P. Chambre, R. d’Harcourt, R.P. de Montcheuil.

- XXVIII-XXIX, « Espoir de France », , A. Mandouze, J. Hours, J. Lacroix, H. Marroux[21].

»

Point de vue du Vatican sur la Résistance spirituelle au nazisme

À partir des années 1990, le Vatican a su se montrer critique de l'attitude du catholicisme pendant la guerre.

- Dans un discours prononcé le , le pape Jean-Paul II déclare qu'« à côté de ces hommes et femmes si courageux, la résistance spirituelle et l’action concrète d’autres chrétiens n’ont pas été celles auxquelles on aurait pu s’attendre de la part de disciples du Christ. Il est impossible de savoir combien de chrétiens dans des pays occupés ou gouvernés par les puissances nazies ou par leurs alliés étaient horrifiés par la disparition de leurs voisins juifs, mais pourtant pas assez courageux pour élever leur voix en signe de protestation. Pour les chrétiens, ce poids écrasant qui pèse sur la conscience de leurs frères et sœurs lors de la Seconde Guerre mondiale doit être un appel à la repentance »[22].

- Le , Jean-Paul II admet que les préjugés antijuifs avaient étouffé la « résistance spirituelle » de nombreux chrétiens face aux persécutions des juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, parlant d'« interprétations erronées et injustes du Nouveau Testament relatives au peuple juif et à sa prétendue culpabilité » qui ont « trop longtemps circulé »[23].

- Le cardinal Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, écrit en « Au cours de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), des événements tragiques ou, plus exactement, des crimes abominables ont soumis le peuple juif à une épreuve d'extrême gravité, qui menaçait son existence même dans une grande partie de l'Europe. En ces circonstances, des chrétiens n'ont pas manifesté la résistance spirituelle qu'on était en droit d'attendre de disciples du Christ et n'ont pas pris les initiatives correspondantes. D'autres chrétiens, par contre, sont venus généreusement en aide aux Juifs en danger, au risque souvent de leur propre vie », Joseph Cardinal Ratzinger, « Le peuple juif et ses saintes écritures dans la bible chrétienne ». Commission pontificale biblique, Rome, . (ISBN 2-204-06913-2)

Continuer l'enseignement du judaïsme, sauver les enfants et témoigner

Malgré les risques encourus, il était primordial de préserver l'enseignement du judaïsme que les Nazis voulaient anéantir : le Séminaire israélite de France, dont la mission est de former les rabbins a continué à fonctionner jusqu'en 1943. L’École se replie, en 1940, à Vichy pour quelques mois; puis à Chamalières (près de Clermont-Ferrand) de 1941 à . En , elle est transférée à Lyon, où elle est dissoute en 1943. Elle connaîtra une semi-clandestinité jusqu’en 1945, avant de reprendra normalement ses activités[24].

À la maison de Moissac, Jacob Gordin et son épouse Rachel, non seulement participent au sauvetage de centaines d'enfants juifs mais aussi leur dispensent l'apprentissage de l'hébreu, les enseignements de l'histoire et de la tradition juive, associés à la méthode Montessori[25].

L'OSE

En 1933, l'Œuvre de secours aux enfants (OSE) qui avait fui la Russie puis l'Allemagne, se réfugie en France. Restée à Paris après la défaite autour d'Eugène Minkowski, une partie de l'OSE crée un réseau de patronages qui traversera toute la Seconde Guerre mondiale. Ses maisons d'enfants hébergent jusqu'à 1 349 enfants au printemps 1942. L'OSE participe à la mise en place du dispositif d'émigration de 311 enfants juifs vers les États-Unis via Lisbonne[26]. À partir des rafles de l'été 1942, notamment la rafle du Vélodrome d'Hiver, quand Minkowski donne comme mot d'ordre « Sauvons les enfants et dispersons-les », l'OSE organise clandestinement le sauvetage des enfants menacés de déportation et en sauve plus de 5 000. Ce réseau prend ensuite le nom de « Circuit Garel » quand Georges Garel en prend la direction[27].

À la Libération de la France en 1945, l'OSE est chargée de plus de 2 000 enfants devenus orphelins, dont 427 rescapés du camp de Buchenwald.

Le centre de documentation juive contemporaine

Le rabbin Schneour Zalman Schneersohn était avant la guerre à la tête de l'AIP (Association des israélites pratiquants), organisation haredi qui se replie après la défaite à Vichy puis à Marseille. L'AIP gère synagogue, bureau d'assistance, séminaire-yechiva, foyers pour enfants et atelier de reclassement professionnel[28]. Le futur historien Léon Poliakov, pourtant juif agnostique, devient le secrétaire de l'association[29] et fonde avec le cousin du rabbin Schneersohn, Isaac Schneersohn, le centre de documentation juive contemporaine (CDJC) qui rassemble dès l'année 1943 toutes les preuves possibles des exactions des nazis et de leurs complices. Poliakov participera en tant qu'expert au sein de la délégation française au procès de Nuremberg. Le CDJC est depuis 1997 partie intégrante du Mémorial de la Shoah.

Quelques acteurs de la résistance spirituelle

Bien que ces listes soit présentées par famille spirituelle, il est à noter que la résistance spirituelle française a fonctionné très souvent de manière œcuménique[30].

Personnalités catholiques

- Pol Arcens et sa femme Madeleine, directeurs de l'école "La Roseraie" à Dieulefit, Justes parmi les nations[31].

- Fernand Belot, médecin, et sa femme Raymonde, résistants, collaborent et diffusent Cahiers du Témoignage Chrétien, Fernand sera fusillé à Communay le .

- Denise Bergon, directrice du pensionnat Notre-Dame-de-Massip à Capdenac-Gare, Juste parmi les nations[32].

- Georges Bernanos, écrivain, collabore aux Cahiers du Témoignage Chrétien.

- Raymond Boccard, résistant, jardinier du collège Saint-François-de-Sales de Ville-la-Grand, Juste parmi les nations[33].

- Pierre Bockel, séminariste puis prêtre, écrivain, résistant, collabore aux Cahiers du Témoignage Chrétien, Juste parmi les nations[34].

- Lucien Bunel, père Jacques de Jésus, prêtre carme, supérieur du collège d’Avon, résistant[35], mort à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Linz le , Juste parmi les nations[36].

- Pierre Chaillet, théologien jésuite, résistant[37], créateur des Cahiers du Témoignage Chrétien, Juste parmi les nations[38].

- Marius Chalve, supérieur du séminaire des vocations tardives de Fontlongue à Miramas, Juste parmi les nations[39].

- Corentin Cloarec, prêtre franciscain, résistant, assassiné à Paris le .

- Ambroise Cognac, vicaire à Marseille, résistant[40] - [41], diffuse Témoignage chrétien, déporté à Neuengamme puis à Dachau[42].

- Louis de Courrèges d'Ustou, évêque auxiliaire de Toulouse, Juste parmi les nations[43].

- Jean Delay, évêque de Marseille, Juste parmi les nations[44].

- Roger Derry, prêtre, résistant, décapité à Cologne le .

- Robert Desmoutier, prêtre franciscain à Roubaix, résistant, mort en déportation à Bergen-Belsen[45].

- Théomir Devaux, supérieur du monastère des pères de Sion à Paris, résistant[46], Juste parmi les nations[47].

- Gilbert Dru, étudiant en lettres, résistant[48], Jeunesse étudiante chrétienne, fusillé le place Bellecour à Lyon.

- Camille Ernst, haut-fonctionnaire à Montpellier, résistant réseau Famille Martin, Juste parmi les nations[49].

- Louis Adrien Favre, prêtre, résistant, fusillé à Vieugy le , Juste parmi les nations[50].

- Jean Fleury, prêtre jésuite, professeur de latin et aumônier, résistant[51], Combat et diffuse Cahiers du Témoignage Chrétien, Juste parmi les nations[52].

- Jean Flory, archiprêtre de Montbéliard, résistant[53].

- Camille Folliet, prêtre, résistant[54], Jeunesse ouvrière chrétienne, et son père Johanny Folliet, commerçant, Justes parmi les nations[55].

- Joseph Louis Folliet, résistant[56], diffuse Témoignage chrétien.

- Marie-Amédée Folliet, curé de la paroisse Saint-Joseph-des-Fins à Annecy, résistant[57], Juste parmi les nations[58].

- Henri Frenay, résistant, fondateur avec Berty Albrecht du Mouvement de Libération Nationale (MLN) renommé successivement Mouvement de Libération Française (MLF) puis Combat.

- Stanislas Fumet, écrivain et éditeur, résistant[59], collabore aux Cahiers du Témoignage Chrétien.

- Pierre Gerlier, archevêque de Lyon, président d'honneur d'Amitié chrétienne, Juste parmi les nations[60].

- Marie-Rose Gineste, assistante sociale, résistante[61], Combat, diffuse Témoignage chrétien, Juste parmi les nations[62].

- Alexandre Glasberg, prêtre à Lyon puis à l'Honor-de-Cos, résistant, Amitié Chrétienne Juste parmi les nations[63].

- Vila Glasberg, frère d'Alexandre, directeur du centre d'accueil agricole du Bégué à Cazaubon, résistant, déporté à Auschwitz dont il ne reviendra pas, Juste parmi les nations[64].

- Henri Grouès, l'abbé Pierre, prêtre capucin, vicaire de la cathédrale de Grenoble, résistant[65].

- Robert d'Harcourt, essayiste, résistant[66], Défense de la France, Lettres à la jeunesse française et collabore à Cahiers du Témoignage Chrétien.

- Marius Jolivet, curé de Collonges-sous-Salève, résistant réseau Ajax, diffuse les Cahiers du Témoignage Chrétien, Juste parmi les nations[67].

- Henri de Lubac, prêtre jésuite, théologien, collabore aux Cahiers du Témoignage Chrétien.

- André Mandouze, étudiant puis enseignant, résistant[68], collabore aux Cahiers du Témoignage Chrétien et à Courrier du Témoignage Chrétien, devient rédacteur en chef de Témoignage chrétien en 1943.

- Jacques Maritain, philosophe, écrivain et diplomate, résistant[69].

- François Mauriac, écrivain et membre de l'Académie française, Les Lettres françaises.

- Edmond Michelet, représentant de commerce, résistant, Juste parmi les nations[70].

- Yves Moreau de Montcheuil, prêtre jésuite, philosophe et théologien, résistant[71]], collabore aux Cahiers du Témoignage Chrétien, fusillé à Grenoble le .

- Pierre Mopty, prêtre, étudiant à la faculté des sciences de Montpellier, Juste parmi les nations[72].

- Jean-Joseph Moussaron, archevêque d'Albi, Castres et Lavaur, Juste parmi les nations[73].

- Marie-Angélique Murat, supérieure du couvent Sainte-Marguerite de Clermont-Ferrand, Juste parmi les nations[74].

- Gilbert Pernoud, enseignant au collège Saint-François-de-Sales de Ville-la-Grand, résistant[75], Juste parmi les nations[76].

- Pierre Péteul, père Marie-Benoît, prêtre capucin, professeur de théologie, résistant[77], surnommé Le père des juifs par ceux qu'il sauva à Marseille, Nice et Rome (environ 4 000 personnes), Juste parmi les nations[78].

- Gabriel Piguet, évêque de Clermont-Ferrand, seul prélat français à avoir été déporté, Juste parmi les nations[74].

- Eugène Pons, imprimeur, résistant[79], entre-autres : Témoignage chrétien, mort au camp de concentration de Neuengamme le .

- Paul Rémond, évêque de Nice, Juste parmi les nations[80].

- Germaine Ribière, étudiante, résistante[81], "bras droit" de Pierre Chaillet, Jeunesse étudiante chrétienne, Amitié Chrétienne, collabore aux Cahiers du Témoignage Chrétien, Juste parmi les nations[82].

- Michel Riquet[83], théologien et prédicateur jésuite, résistant, déporté à Mauthausen puis à Dachau.

- Jean Rosay, curé de Douvaine, résistant, mort en déportation à Bergen-Belsen le [84] - [85], Juste parmi les nations.

- Jules Saliège, archevêque de Toulouse, Juste parmi les nations[86].

- Bruno de Solages, recteur de l'Institut catholique de Toulouse.

- Pierre-Marie Théas, évêque de Montauban, Juste parmi les nations[87].

- Antoine Vernier, imprimeur à Pont-de-Roide et son épouse Yvonne, résistants[88] - [89], ce sont 100 000 exemplaires de Courrier du Témoignage Chrétien qui sortiront de l'imprimerie[90].

Personnalités protestantes

- Berty Albrecht, activiste antifasciste d'avant-guerre, résistante, crée avec Henri Frenay le Mouvement de Libération Nationale renommé Mouvement de Libération Française puis finalement Combat, dactylographie Le Bulletin. Arrêtée pour la seconde fois, torturée, elle est retrouvée pendue dans sa cellule de la prison de Fresnes le .

- Jeanne Barnier, secrétaire de mairie à Dieulefit, résistante[91], Juste parmi les nations[92].

- Madeleine Barot, secrétaire générale de la CIMADE, résistante[93], signataire des thèses de Pomeyrol, Juste parmi les nations[94].

- Marc Boegner ,pasteur, président de la Fédération protestante de France, président d'honneur d'Amitié chrétienne, Juste parmi les nations[95].

- Georges Casalis, pasteur, secrétaire général de la Fédération Française des Associations Chrétiennes d'Étudiants, équipier de la CIMADE, signataire des thèses de Pomeyrol, collabore à Témoignage chrétien.

- Paul Chapal, pasteur dont la cave et le grenier du presbytère à Annecy fut transformé en "caravansérail d'avant le franchissement de la frontière"[96], de la CIMADE. Son épouse Odette et lui sont Justes parmi les nations[97].

- Robert Cook, pasteur et aumônier, résistant[98]. Après l'armistice il réorganise les mouvements de jeunesse autour de Vabre afin d'éviter l'embrigadement "vichyste"[99]. Juste parmi les nations[100].

- Albert Delord, fils de Philadelphe Delord fondateur de la léproserie dans l'ancienne Chartreuse de Valbonne et qui y cachera les Juifs envoyés par Albert. Ce dernier et Paul Haering étaient alors pasteurs à Carmaux. Ils sont Justes parmi les nations ainsi que Suzanne, l'épouse de Paul[101] - [102].

- Jacques Ellul, professeur de droit à Bordeaux, révoqué il deviendra agriculteur à Martres le temps de la guerre. Juste parmi les nations[103].

- Edmond Evrard, pasteur de l'église évangélique baptiste de Nice, son épouse Ida ainsi que leurs deux fils Louis et Daniel, conseillers de la colonie de vacances de l'Armée du salut du Chambon-sur-Lignon, collaborent avec le réseau Marcel, Justes parmi les nations[104].

- Idebert Exbrayat, pasteur à Rodez, et son épouse Yvonne sont Justes parmi les nations[105].

- Alice Ferrières, enseignante, résistante, première femme française à être reconnue Justes parmi les nations[106].

- Pierre Fouchier, pasteur à Lezay, Juste parmi les nations[107].

- Pierre Gagnier, pasteur du temple réformé de Nice, signataire des thèses de Pomeyrol, son épouse Hélène et lui collaborent avec le réseau Marcel. Sont Justes parmi les nations[108].

- Charles Guillon, pasteur, maire du Chambon-sur-Lignon. Il met fin à son mandat le , le lendemain de l'armistice et conteste sans équivoque cette dernière, arguant devoir se consacrer prioritairement à l'aide aux réfugiés et aux prisonniers. Il œuvre inlassablement au sein des UCJG dont il est le « secrétaire général associé du comité universel »[109]. Crée un foyer à Villeurbanne ainsi que le camp Joubert au Chambon-sur-Lignon, il effectue aussi de nombreuses navettes entre la France et Genève. Résistant[110], Juste parmi les nations[111].

- André Hammel, pasteur, psychiatre, fondateur et directeur de la clinique psychiatrique « Béthanie » à Saint-Jean-aux-Bois. Son épouse Georgette et lui sont Justes parmi les nations[112].

- Helga Holbeck, ressortissante danoise en relation avec les Quakers (QUNO), l'OSE et Louis de Courrèges d'Ustou, cache de nombreux enfants juifs en Haute-Garonne notamment à Aspet et à Toulouse. Juste parmi les nations[113].

- Guillaume Le Quéré, colporteur de bibles à Trémel et son épouse Marie, Justes parmi les nations[114].

- Henri Manen, pasteur à Aix-en-Provence et aumônier au Camp des Milles. Son épouse Alice et lui sont Justes parmi les nations[115].

- Marcelle Monod, infirmière, directrice de la maison de santé protestante de Nîmes, cache sous une fausse identité deux élèves infirmières juives.

- Henri Nick, pasteur du quartier de Fives à Lille, lui, son fils Pierre-Élie, médecin à Inchy et son épouse Odile sont Justes parmi les nations[116].

- André Philip, avocat, député socialiste du Rhône, refuse de voter les pleins pouvoirs à Pétain le , membre du CAS et de Libération-Sud. Il restera au service de la France libre jusqu'en 1943, résistant[117].

- Mireille Philip née Cooreman, épouse d'André. Membre de la CIMADE, opèrent dans diverses filières d'évasion depuis Le Chambon-sur-Lignon notamment vers la Haute-Savoie, Juste parmi les nations[118].

- Roland de Pury, pasteur suisse du temple des Terreaux à Lyon, signataire des thèses de Pomeyrol, animateur d'Amitié chrétienne, résistant[119]. Son épouse Jacqueline et lui sont Justes parmi les nations[120].

- Alice Resch, infirmière norvégienne en relation avec les Quakers (QUNO), l'OSE et Louis de Courrèges d'Ustou, cache de nombreux enfants Juifs en Haute-Garonne notamment à Aspet et à Toulouse. Juste parmi les nations[121].

- Marguerite Soubeyran, résistante[122] et Catherine Krafft, fondatrices et directrices de l'École de Beauvallon à Dieulefit, ainsi que Simone Monnier une de leurs institutrices. Sont toutes les trois Justes parmi les nations[123] - [124].

- Édouard Theis, pasteur, directeur du Collège Cévenol ainsi que son épouse Mildred ont été reconnus Justes parmi les nations[125].

- Pierre-Charles Toureille, pasteur, aumônier général des protestants étrangers en France[126] à Lunel. Ce qui lui permet sous cette couverture de sauver de nombreux Juifs. Résistant[127], Juste parmi les nations[128].

- André Trocmé, pasteur, résistant[129], fondateur avec son épouse Magda de l'École nouvelle cévenole renommée Collège Cévenol au Chambon-sur-Lignon. Ils sont tous les deux Justes parmi les nations[130].

- Daniel Trocmé, cousin d'André Trocmé, professeur au Collège Cévenol et directeur du pensionnat « Les Grillons » au Chambon-sur-Lignon, résistant[131], mort en déportation le à Majdanek[132], Juste parmi les nations[133].

- Paul Vergara, pasteur du Temple protestant de l'Oratoire du Louvre à Paris, résistant[134]. Son épouse Marcelle et lui sont Justes parmi les nations[135].

- Charles Westphal, pasteur à Grenoble, théologien, contribue à l'élaboration des thèses de Pomeyrol. Son épouse Denise et lui sont Justes parmi les nations[136].

Personnalités orthodoxes

- Le père Dimitri Klépinine, prêtre d'origine russe devenu apatride, résistant[137], mort en déportation à Buchenwald le , Juste parmi les nations[138].

- La mère Marie Skobsov, née Élisabeth Pilenko, d'origine russe, religieuse, résistante[139] ; morte en déportation à Ravensbrück fin , un mois avant la libération du camp[140] - [141], Juste parmi les nations[138].

Personnalités juives

- Moussa Abadi et Odette Rosenstock, résistants cofondateurs du réseau Marcel[142].

- Ernest Appenzeller, résistant AJ puis OJC.

- Joseph Bass, résistant fondateur du réseau André.

- Marc Bloch, historien, résistant Franc-Tireur. En 1941 il s'oppose par lettre et pétition à la création de l'UGIF. Mort fusillé à Rousille[143] sur la commune de Saint-Didier-de-Formans.

- Colette Brull-Ulmann, pédiatre, résistante, réseau de sauvetage des enfants juifs de l'hôpital Rothschild puis membre du réseau Goélette.

- Le rabbin Robert Brunschwig fondateur du mouvement Yechouroun, mort en déportation à Auschwitz.

- Henry Bulawko, résistant, comité du n° 36 de la rue Amelot.

- Denise Caraco, résistante, 6e EIF, réseau André[144] - [145].

- Moïse Cassorla, grand-rabbin de la synagogue Palaprat de Toulouse.

- Marianne Cohn, résistante, 6e EIF, MJS, morte massacrée à Ville-la-Grand.

- Le rabbin Abraham Deutsch poursuit pendant la guerre l'enseignement du judaïsme à Clermont-Ferrand.

- Théodore Dreyfus, résistant, 6e EIF puis OJC.

- Yvette Dreyfuss, Éclaireuse Israélite de France, résistante, contribue à sauver de nombreux enfants de l'UGIF, ou retrouvés après la rafle du Vel'd'Hiv.

- André Elbogen, résistant dans l'AJ et son épouse Madeleine née Klein, tous deux membres du mouvement Yechouroun, lui est mort fusillé à l'Étrat et elle en déportation à Auschwitz.

- Roland Epstein, résistant, MJS.

- David Feuerwerker, rabbin de Brive-la-Gaillarde et son épouse Antoinette née Gluck, résistants, Combat (R5).

- Robert Gamzon, fondateur des EIF, résistant, OJC, commandant de la 2e compagnie du maquis de Vabre qu'il nomme compagnie Marc Haguenau en mémoire de son ami de la 6e EIF.

- Georges Garel, membre de Combat et son épouse Lili née Élise Tager, résistants, OSE, cofondateurs du réseau Garel.

- Régine Gattegno, résistante, 6e EIF, morte en déportation à Sobibor.

- Le rabbin de Bayonne Ernest Ginsburger n'aura de cesse de combattre le nazisme par ses sermons, articles et lettres. Mort en déportation à Auschwitz.

- Léo Glaeser, avocat, résistant, FSJF, comité du n° 36 de la rue Amelot, mort fusillé par la milice lyonnaise.

- Rose Gluck, infirmière, résistante Combat (R5) et en même temps assistante-sociale au sein de l'UGIF à Brive-la-Gaillarde.

- Salomon Gluck, médecin, résistant, OSE, Combat (R5), déporté par le convoi n° 73, mort à Kaunas ou à Reval.

- Jacob Gordin, philosophe et son épouse Rachel née Zaiber, éducatrice, dispensent des cours de judaïsme au sein de la 6e EIF à Moissac puis à l'École des prophètes à Chaumargeais.

- Le rabbin Édouard Gourévitch, résistant dans le Puy-de-Dôme, compagnon de cellule de Jean Zay à Riom.

- Tony Gryn, résistant, MJS, AJ puis OJC, cofondateur avec la 6e EIF du Service social des jeunes (SSJ) à Paris.

- Marc Haguenau, résistant, il est l'un des fondateurs du Service social des jeunes (SSJ), l'un des dirigeants de la 6e EIF. Alors qu'il tentait de s'évader, il trouve la mort à la suite d'un saut du cinquième étage du QG de la Gestapo de Grenoble. Il venait de se marier avec Renée Hess, résistante de la 6e EIF, membre du réseau Plutus[146] - [147].

- Ninon Haït-Weyl, résistante, responsable 6e EIF.

- Frédéric Hammel et son épouse Jeanne née Weill-Oberdorfer, résistants, MJS, 6e EIF.

- Jacques Helbronner, juriste, après l'armistice il prend la fonction exposée de président du Consistoire central israélite de France, il s'oppose vainement à la création de l'UGIF[148], mort en déportation à Auschwitz.

- Claire Heyman, assistante sociale, résistante, réseau de sauvetage des enfants juifs de l'hôpital Rothschild puis membre du réseau Plutus.

- Elisabeth Hirsch, assistante sociale, résistante, OSE, réseau Garel.

- Sigismond Hirsch et son épouse Berthe née Weyl, résistants, 6e EIF. Tous les deux sont déportés à Auschwitz ; lui seul en reviendra.

- Le grand rabbin de Strasbourg René Hirschler et son épouse Simone née Lévy, résistants, morts en déportation à Ebensee et à Birkenau.

- Le rabbin de la synagogue Palaprat de Toulouse Nathan Hosanski, résistant, AJ, déporté par le convoi n° 73, mort à Kaunas ou à Reval.

- Robert Job, enseignant, résistant, inspecteur général de toutes les maisons de l'OSE dans le Limousin.

- Adolfo Kaminsky, résistant, AJ, 6e EIF zone Nord à Paris.

- Le rabbin René Kapel, résistant, AJ, MJS, aumônier de l'OJC.

- Le grand-rabbin de France par intérim Jacob Kaplan, résistant.

- Pierre Khantine, enseignant et son épouse Paulette née Benroubi, assistante-sociale, résistants 6e EIF. Il sera fusillé par les Allemands à Azerat.

- Le rabbin Samy Klein, résistant, Yechouroun, aumônier MJS, 6e EIF. Il est mort fusillé à l'Étrat.

- Théo Klein, avocat, résistant, responsable 6e EIF à Grenoble.

- Le rabbin Théo Klein, Yechouroun.

- Samuel Kohn, résistant, OSE, mort en déportation à Auschwitz.

- Ruth Lambert, assistante-sociale au camp de Gurs, résistante OSE puis dans le réseau Garel.

- Pierre Lanzenberg, médecin, résistant OSE, exerce à l'UGIF. Mort en déportation à Sobibor.

- Lucien Lazare, résistant 6e EIF puis dans la 2e compagnie du maquis de Vabre nommée compagnie Marc Haguenau.

- Emmanuel Lefschetz, résistant, responsable MJS puis de la 6e EIF zone Nord à partir de . Sa fille Denise, Éclaireuse Israélite de France, âgée de quinze ans et demi, tint un journal relatant le sauvetage d'enfants retrouvés après la rafle du Vel'd'Hiv.

- Adèle Simone Levaillant, avocate résistante à Saint-Étienne[149] - [150] - [151] - [152] - [153].

- Georges Levitte, enseignant, résistant, dispense des cours d'hébreu et de judaïsme au sein de la 6e EIF à Moissac puis à l'École des prophètes à Chaumargeais.

- Simon Levitte, éducateur, résistant, responsable de la 6e EIF en zone libre, cofondateur du MJS. Son épouse Denise née Gluck, résistante de la 6e EIF puis agent de liaison dans l'AJ.

- Liliane Lieber, résistante 6e EIF.

- Marcelle Loeb, résistante 6e EIF, morte en déportation à Sobibor.

- Maurice Loebenberg, résistant, journal Combat, AJ, assassiné par des auxiliaires français de la Gestapo du n° 180 de la rue de la Pompe de Paris.

- Fanny Loinger, infirmière, résistante OSE, réseau Garel. Une de ses sœurs aînée, Emma Lederer-Loinger, puéricultrice, était également engagée en résistance au sein de l'OSE et du réseau Garel.

- Georges Loinger, résistant, réseau Bourgogne, OSE, réseau Garel, OJC. Il est le frère aîné d'Emma et Fanny. Sa femme Flore née Rosenzweig était directrice d'une maison d'accueil pour des enfants juifs d'origine allemande et autrichienne, orphelins, survivants de la Nuit de Cristal.

- Maurice Maidenberg résistant 6e EIF, MJS et son épouse Sacha, résistante MJS, sœur d'Emmanuel et Mila Racine.

- Freddy Menahem, résistant Ceux de la Résistance, responsable 6e EIF zone Nord.

- Eugène Minkowski, psychiatre, résistant, président du comité exécutif de l'OSE.

- Pierre Mouchenik, résistant 6e EIF et AJ.

- Fernand Musnik, résistant, responsable 6e EIF zone Nord. Mort en déportation à Dachau.

- Léon Nisand, résistant 6e EIF, aumônier auxiliaire des camps d'internement du sud-ouest, il rejoint en 1943 la 2e compagnie du maquis de Vabre nommée compagnie Marc Haguenau.

- Léon Poliakov, résistant du réseau André, cofondateur du CDJC, séjournera un temps à l'École des prophètes à Chaumargeais.

- Édith Pulver, résistante 6e EIF. Secrétaire de Marc Haguenau, elle sera arrêtée en même temps que lui à Grenoble. Morte en déportation à Auschwitz.

- Emmanuel Racine, industriel, résistant La Main Forte, réseau Bourgogne, MJS. Frère aîné de Mila et Sacha.

- Mila Racine, résistante, d'abord dans la WIZO puis dans le MJS. Morte en déportation à Amstetten.

- Jean-Jacques Rein, résistant 6e EIF, mort en déportation à Sobibor.

- Le rabbin Henri Schilli, aumonier général des camps, successeur du grand-rabbin Hirschler,

- Schneour Zalman Schneersohn, directeur de l'Association des israélites pratiquants (AIP),

- Le grand-rabbin Isaïe Schwartz.

- Lucy Schwob (Claude Cahun), artiste originaire de Nantes, résistante à Jersey.

Personnalités musulmanes

- Kaddour Benghabrit, imam fondateur de la Grande Mosquée de Paris, résistant[154] - [155] - [156].

- Abdelkader Mesli, imam de la Grande Mosquée de Paris, résistant, déporté au camp de concentration de Dachau[157] - [158] - [156].

- Bel Hadj El Maafi, imam de Lyon, résistant[159] - [160] - [161].

- Djaafar Khemdoudi, résistant, déporté au camp de concentration de Neuengamme[162] - [163] - [164].

Notes et références

- Jacques Duquesne « Les Catholiques français sous l'Occupation », éditions du Seuil, collection Points histoire, Paris, 1996 (ISBN 2-246116023).

- voir aussi « La proximité des catholiques avec le régime de Vichy » dans l'article Église catholique en France

- Musée virtuel du protestantisme

- Patrick Cabanel, Résister, voix protestantes, Éditions Alcide, 2013

- Roger Mehl, p. 143.

- Musée virtuel du protestantisme

- Roger Mehl, p. 142.

- Roger Mehl, p. 144.

- Roger Mehl, p. 145.

- "Aujourd'hui nous pensons aussi à tous ces villages, le Chambon-sur-Lignon bien sûr auquel le président Jacques Chirac a rendu hommage, mais aussi Dieulefit, Alès, Florac, Saint-Léger, Vabre, Lacaune, tous ces villages où s'organisa une véritable solidarité collective et qui offrirent refuge à tant de familles et d'enfants persécutés." Extrait du discours prononcé par le Premier ministre Dominique De Villepin, le lors de la cérémonie de présentation du Mur des Justes au Mémorial de la Shoah à Paris, cité sur le site français du Mémorial Yad Vashem, consulté le . Seul le village de Saint-Léger, dans les Alpes-Maritimes, n'a pas d'identité protestante marquée

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comptage sur le site français du Mémorial Yad Vashem, consulté le .

- Philippe Joutard, Histoires et mémoires, conflits et alliances, Éditions La Découverte, Paris 2013, 342 pages, p. 88

- Voir par exemple Jean-Pierre Azéma et Olivier Wieviorka, Vichy, 1940-44, Perrin, 1997, éd 2004, p. 179

- Azéma et Wieviorka, p. 176-177

- Renée Bédarida et François Bédarida, « La Résistance spirituelle, 1941-1944 : Les cahiers clandestins du « Témoignage Chrétien »., Paris, Éditions Albin Michel, , 411 p. (ISBN 2-226-11711-3)

- Comme ce fut le cas pour l'abbé Roger Derry (1900-1943), décapité à Cologne en 1943

- Renée Bédarida, Pierre Chaillet. Témoin de la résistance spirituelle, Paris, Fayard,

- Étienne Fouilloux, « article "Clergé Catholique" », Dictionnaire historique de la Résistance, , p. 871

- Renée Bédarida et François Bédarida, « La Résistance spirituelle, 1941-1944 : Les cahiers clandestins du « Témoignage chrétien », annexes, Paris, Albin Michel, , 411 p. (ISBN 2-226-11711-3)

- Jean-Paul II, Discours au nouvel Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne près le Saint-Siège, , n. 2: AAS 83 (1991), 587-588)

- « En effet, dans le monde chrétien - je ne dis pas de la part de l'Église en tant que telle - des interprétations erronées et injustes du Nouveau Testament relatives au peuple juif et à sa prétendue culpabilité ont trop longtemps circulé, engendrant des sentiments d'hostilité à l'égard de ce peuple. Ils ont contribué à assoupir bien des consciences, de sorte que, quand a déferlé sur l'Europe la vague des persécutions inspirées par un antisémitisme païen qui, dans son essence, était également un anti-christianisme, à côté de chrétiens qui ont tout fait pour sauver les persécutés jusqu'au péril de leur vie, la résistance spirituelle de beaucoup n'a pas été celle que l'humanité était en droit d'attendre de la part de disciples du Christ. Votre regard lucide sur le passé, en vue d'une purification de la mémoire, est particulièrement opportun pour montrer clairement que l'antisémitisme est sans justification aucune et absolument condamnable », Jean-Paul II, Rome, .

- « Ecole rabbinique de France », sur Consistoire régional Rhône-Alpes et Centre

- « Rachel Gordin, une grande pédagogue juive », sur Alliance israélite universelle

- Emigration d'enfants juifs vers les États-Unis, sur jewishtraces.org.

- [PDF] cf. Carte de France : (en)Réseau clandestin 1943-1944.

- Lazare 1987, p. 139-140.

- Selon Lazare, 1987, p. 357, note 38, Poliakov fut secrétaire de l'AIP de à .

- Cet extrait des souvenirs du pasteur André Morel (dans l’ouvrage collectif Les Clandestins de Dieu: CIMADE 1939-1945, Labor et Fides, 1989 (ISBN 978-2-83090-588-5), 221 p.) en est une bonne illustration : « Envoyé en Haute-Savoie par la Cimade pour organiser une chaîne d’évasion vers la Suisse, j’avais fait connaissance à Chedde de Louis Audemard, chef de la troupe des Éclaireurs Unionistes de Chamonix, et de sa profession chef électricien à l’usine de produits chimiques. Il m’avait fait connaître l’itinéraire qu’il employait pour faire passer en Suisse les agents de l’Intelligence Service, itinéraire long mais sûr. L’évêque d’Annecy nous désignait comme refuge en attendant le passage, la Trappe de Tamié pour les hommes et le couvent de Chavanod pour les femmes. Le presbytère protestant d’Annecy complétait l’organisation d’attente. Je logeais dans un hôtel de Chedde où des télégrammes comme celui-ci me prévenaient : « Envoyons trois piolets tel jour, telle heure. » Ne pouvant faire tous les passages moi-même, j’étais aidé par Louis Audemard et les siens, et des amis, dont Georges Casalis. J’ai eu surtout affaire à de jeunes juifs que Mme André Philip faisait évader du Chambon-sur-Lignon, donc en général des anciens de Gurs, orientés et aidés par la Cimade. (…) Je suis incapable de dire le nombre de voyages que nous avons faits. »

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Site Mémoire des Hommes

- Site de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation

- (en) Site de Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- (en) Site de Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Site du Comité français pour Yad Vashem

- Site de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Site Mémoire des Hommes

- Site du patrimoine rudipontain

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Patrick Cabanel : « De la paix aux résistances: Les protestants en France (1930-1945) », Fayard, 2015, (ISBN 978-2-213-68518-2), 432 pages

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Site de l'amicale des maquis de Vabre

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- (en) Site de Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Alain Perrier : « A la découverte de mon grand-oncle Charles Guillon » p. 1 (pdf)

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- (en) Site de Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- (en) Site de Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Musée virtuel du protestantisme

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Comité Français pour Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Site Mémoire des Hommes

- Laurence Varaut, Marie Skobtsov. Sainte orthodoxe victime du nazisme (1891-1945), Paris, Salvator, rééd. 2014, 192 p.

- Extraits de l'allocution de Moussa Abadi le 21 mai 1995 à Nice.

- Site de la mairie de Saint-Didier-de-Formans.

- ajpn.org

- (en) Site de Yad Vashem

- Site Mémoire des Hommes

- Biographie sur « Le Maitron », par Annie Pennetier et Jean-Luc Marquer.

- Texte de Serge Klarsfeld cité par L’Association Paul Helbronner.

- Site Mémoire des Hommes

- Site Mémoire des Hommes

- Site Mémoire des Hommes

- Biographie sur « Le Maitron », par Bruno Carlier.

- « Rue maître Simone Levaillant », sur Noms de rues de Saint-Étienne

- « Une « résistance oubliée » : quand la Grande Mosquée de Paris venait en aide aux juifs », sur Middle East Eye édition française (consulté le )

- (en) "Among the Righteous : Lost Stories of Arabs Who Saved Jews During the Holocaust", Par Allan C. Brownfeld. L'auteur reprend les affirmations et témoignages du documentaire de Derri Berkani.

- Ofer Aderet, The Great Mosque of Paris that saved Jews during the Holocaust, Haaretz, 24 March, 2012.

- Site Mémoire des Hommes

- The Times of Israël du 20 août 2020

- « Dossier personnel Bel Hadj el Maafi (no 030308). Note d’information du 6 juin 1950. », Renseignements Généraux,

- Marc André, « Commémorer et réprimer », dans Une prison pour mémoire : Montluc, de 1944 à nos jours, ENS Éditions, coll. « Sociétés, Espaces, Temps », (ISBN 979-10-362-0575-0, lire en ligne), p. 31–82

- « Désolé, Eric Zemmour, mais on compte de nombreux ‘Mohamed’ dans la Résistance », sur Rue89Lyon, (consulté le )

- Mémorial de Montluc, « Djaafar Khemdoudi », sur https://www.memorial-montluc.fr

- Kamila Kolakowski, « Héros oubliés », sur Arolsen Archives, (consulté le )

- « Vaulx-en-Velin. Djaafar Khemdoudi, héros de la Résistance française », sur leprogres.fr (consulté le )

Bibliographie

- Bédarida Renée et François, « La Résistance spirituelle, 1941-1944 : Les Cahiers clandestins du « Témoignage Chrétien », Paris, Albin Michel, , 411 p. (ISBN 2-226-11711-3)

- Bédarida Renée, « Pierre Chaillet. Témoin de la résistance spirituelle », Paris, Fayard, , 330 p. (ISBN 2-213-02208-9)

- Bédarida Renée, « Les armes de l’esprit. "Témoignage chrétien" : 1941-1944 », Paris, Les éditions ouvrières, , 378 p.

- Patrick Cabanel, Résister, voix protestantes, Ed. Alcide, 2012

- Étienne Fouilloux, « Les chrétiens français entre crise et libération : 1937-1947 », Paris, Les éditions ouvrières, , 287 p.

- Bigex François-Marie, « Le missionnaire catholique ou instructions familières sur la religion », Paris, , 344 p.

- Clément Jean-Louis, « La notion de "Résistance spirituelle » : une étude de concept à partir des cas français et italien » in Christian Bougeard et Jacqueline Sainclivier, « La Résistance et les Français. Enjeux stratégiques et environnement social », Rennes, Presses universitaires,

- Molette Charles (Mgr), « Martyrs de la Résistance Spirituelle, victimes de la persécution nazie décrétée le 3 décembre 1943 ». Deux tomes., Paris, Guibert Francois-Xavier (de), , 1120 p. (ISBN 978-2-86839-599-3)

- Étienne Fouilloux, « La Résistance spirituelle : une approche comparée », Presses universitaires, 1995.

- « Églises et chrétiens dans la seconde guerre mondiale ». Actes du Colloque, Grenoble - 1976. Centre régional inter-universitaire d’histoire religieuse, dir. de Xavier de Montclos, Monique Luirard, François Delpech, Pierre Bolle. Presses universitaires. Lyon, 1978.

- Henri de Lubac, « Résistance chrétienne à l’antisémitisme. Souvenirs (1940-1944) ». 1988.

- « Seconde Guerre mondiale et résistance spirituelle », Bulletin de littérature ecclésiastique, n° CXV/4, octobre-, Toulouse : Institut catholique de Toulouse, Artège presse, 164 p.

- Dominique Lormier, Ces chrétiens qui ont résisté à Hitler, Artège, 2018.

- Lucien Lazare, La Résistance juive en France, Paris, Stock, (ISBN 2-234-02080-8).

- Limor Yagil, Chrétiens et Juifs sous Vichy, 1940-1944 : sauvetage et désobéissance civile, Paris, Cerf, , 765 p. (ISBN 2-204-07585-X et 9782204075855, OCLC 58452907)

- Jérôme Cordelier, L'espérance est un risque à courir. Sur les traces des résistants chrétiens, 1939-1945, Calmann-Lévy, 2021, 302 p.